最近 7 日分を以下に表示中 / 今月の一覧

2026-02-08 Sun

■ #6131. kangaroo の語源 --- 酒場語源の裏話 [etymology][loan_word][language_myth][folk_etymology][oed][australian_english]

kangaroo の語源については「#3048. kangaroo の語源」 ([2017-08-31-1]) で取り上げた.1770年の Captain Cook のオーストラリア到達の際に,原住民から返された "I don't know" に相当する表現に基づくものという説が流布してきた経緯がある.今では,この説は酒場語源(解釈語源,民間語源)と考えられている.

American Heritage Dictionary の Notes より,kangaroo の項より引用する.

Word History: A widely held belief has it that the word kangaroo comes from an Australian Aboriginal word meaning "I don't know." This is in fact untrue. The word was first recorded in 1770 by Captain James Cook, when he landed to make repairs along the northeast coast of Australia. In 1820, one Captain Phillip K. King recorded a different word for the animal, written "mee-nuah." As a result, it was assumed that Captain Cook had been mistaken, and the myth grew up that what he had heard was a word meaning "I don't know" (presumably as the answer to a question in English that had not been understood). Recent linguistic fieldwork, however, has confirmed the existence of a word gangurru in the northeast Aboriginal language of Guugu Yimidhirr, referring to a species of kangaroo. What Captain King heard may have been their word minha, meaning "edible animal."

OED の kangaroo (n.) の Notes も読んでみよう.

Cook and Banks believed it to be the name given to the animal by the Aboriginal people at Endeavour River, Queensland, and there is later affirmation of its use elsewhere. On the other hand, there are express statements to the contrary (see quots. below), showing that the word, if ever current in this sense, was merely local, or had become obsolete. The common assertion that it really means 'I don't understand' (the supposed reply of the local to his questioner) seems to be of recent origin and lacks confirmation. (See Morris Austral English at cited word.)

1770 The animals which I have before mentioned, called by the Natives Kangooroo or Kanguru. (J. Cook, Journal 4 August (1893) 224)

1770 The largest [quadruped] was calld by the natives Kangooroo. (J. Banks, Journal 26 August (1962) vol. II. 116)

1777 The Kangooroo which is found farther northward in New Holland as described in Captn Cooks Voyage without doubt also inhabits here. (W. Anderson, Journal 30 January in J. Cook, Journals (1967) vol. III. ii. 792)

1793 The animal..called the kangaroo (but by the natives patagorong) we found in great numbers. (J. Hunter, Historical Journal 54)

1793 The large, or grey kanguroo, to which the natives [of Port Jackson] give the name of Pat-ag-a-ran. Note, Kanguroo was a name unknown to them for any animal, until we introduced it.

. . . .

OED の上記引用でも要参照とされている Austral English については「#6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父」 ([2026-01-18-1]) で触れたが,そこでも kangaroo の語源については詳しい考察と解説がなされている.I don't know 説については "This is quite possible, but at least some proof is needed . . . ." と述べられていることのみ触れておこう.

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

2026-02-07 Sat

■ #6130. 古英語 butan の逆接の等位接続詞の用法はあったか? [but][conjunction][coordinator][subordinator][reanalysis]

「しかし」の意味で逆接の等位接続詞として日常的に用いられる but は,古英語の接続詞 butan に遡る.しかし,古英語の butan は基本的には "except" に相当する従属接続詞として用いられるのが普通だった.A butan B のような文において,文脈によっては "A except B" のみならず "A but B" のようにも解釈できるケースがあったために,再分析 (reanalysis) により現代に連なる逆接の等位接続詞の用法が生じたのだとされる.

OED によると,古英語での逆接の等位接続詞としての用法は稀だとしつつも,一応は存在を認めている.

III. In a compound sentence, connecting the two coordinate clauses; or introducing an independent sentence connected in sense, though not in form, with the preceding sentence.

In a compound sentence the second clause may be contracted so as to omit constituents also occurring in the main clause, e.g. Thou hast not lied unto men, but unto God = 'Thou hast not lied unto men, but thou hast lied unto God'; John couldn't come to see me, but Mary could = 'John couldn't come to see me, but Mary could come to see me'.

Rare in Old English; attestations are often interpreted as transitional from uses in sense C.II.7 (see further B. Mitchell Old Eng. Syntax (1985) §). In Old English coordinate clauses are usually connected by ac ac conj.

参照されている Mitchell の OES (§3500) を訪れてみると,次のようにある.

§3500. Quirk (pp. 62--3) discusses a number of examples in which butan 'was not autonomously concessive but occasionally concessive-equivalent, combining its exception function with a concessive one'.

They include Bo 40. 8 . . . ne ic ealles forswiðe ne girnde þisses eorðlican rices, buton tola ic wilnode þeah . . . and (after a form of nytan) Bo 70. 26 ic nat humeta, buton we witon ꝥ hit unmennischlic dæd wæs and (Holthausen's 1894 text)

Pha 4 Nat ic hit be whihte, butan ic wene þus,

þæt þær screoda wære gescyred rime

siex hundred godra searohæbbendra,

for which J. R. R. Tolkien was wont to offer the translation 'I don't really know, but I rather guess . . .'. On such examples, see further §§3626 and 1773.

従属接続詞 except と等位接続詞 but のいずれとも解釈し得る例があるために,"transitional" や "concessive-equivalent" という表現が用いられているのだろう.

・ Mitchell, Bruce. Old English Syntax. 2 vols. New York: OUP, 1985.

2026-02-06 Fri

■ #6129. language の <u> と /w/ [spelling][etymological_spelling][spelling_pronunciation][emode][orthography][mond]

昨日の記事「#6128. 1月の mond で10件の問いに回答しました」 ([2026-02-05-1]) で触れた通り,先月の mond ではが綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する話題が多く取り上げられた.そのなかに「language の gu は [gw] と発音されますが,フランス語は gu は後代のラテン語の借用語を除いて [g] です.これは often オフトンと同じタイプの綴り字発音ということですか?」という問いがあった.

この質問に対して1月27日に回答を投稿したのだが,回答準備のためにいくつか調べたことがあるので,ここに掲載しておきたい.まず MED の当該語の見出しを確認しておこう.

langāǧe (n.) Also langag, langaige, longage, language, languege, langwache, (errors) lanquage, langegage.

早くから異綴字として <u> や <w> を含むものもあったようだ.

次に OED の Notes の記述より.

Both in Anglo-Norman (where they are much more frequent than in continental French) and in English, spellings with insertion of u or w after g are due to the influence of classical Latin lingua, as is the standard pronunciation of the English word. In Middle English the word was usually pronounced without /w/ ; the 16th-cent. orthoepists Hart and Bullokar still record this pronunciation as the usual one, and it survives in Scots and Irish English, as shown e.g. by the spellings langidge, langige. See further E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §421 note 7.

ここで言及されている Dobson (Vol. 2, §421, n. 7) に当たってみると,次のようにある.

Note 7: Language, being an adoption of OF langage, normally lacks [w] in ME; so Hart and Bullokar (normally). But it is early affected, in spelling and pronunciation, by Latin lingua (cf. the fourteenth-century spelling langwag recorded by OED); hence [gw] in Bullokar (as a rarer variant), Mulcaster, Gil (who actually gives u), Butler, Hodges, The English Schole-master, Strong, Young, Cooper, and Brown. Similarly banquet (OF banc + et) should have [k], as in Levins, Laneham, Hodges, Strong, and Young; but Coles gives the 'phonetic' spelling bang-quet (contrast blang-ket 'blanket'), which shows the beginning of the PresE spelling-pronunciation. Cooper says that the word is spelt either banquet or banket.

ここでは language の類例として banquet が挙げられている.mond の回答では banquet には触れなかったが,そちらの語も歴史的な振る舞いを調べてみると興味深そうだ.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2026-02-05 Thu

■ #6128. 1月の mond で10件の問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice][spelling_pronunciation_gap][ai][corpus_linguistics]

先月,2026年1月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられてきた10の問いに回答しました.

綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する話題が5問あり,この分野への関心の高さが窺われます.そのほか,構文の意味や歴史の話題,比較言語学的な問いなど,エキサイティングなトピックが並びました.

とりわけ反響が大きかったのは,7番目のAI時代におけるコーパス言語学の意義に関する問答です.タイムリーな論点でもあり,私としても英語史研究者・歴史言語学者の立場から,この問いに真剣に向き合ってみた次第です.専門内外の方々から多くの反応をいただき,たいへん嬉しく思います.

鋭い質問をお寄せいただいた皆さん,ありがとうございました.以下に時間順に10の問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.ぜひ未読の問答がありましたら,お読みいただければ.また,mond で回答した話題について,本ブログで補足したり掘り下げる機会もよくありますので,mond タグより訪れてみてください.

1. would you be kind enough to 不定詞 「あなたは to 不定詞するのに十分なほど親切である可能性が万が一ながらあるでしょうか?」は,相手にお前は親切かと尋ねている時点でかなり不遜な表現だと思うのですが,それは質問者が日本人だからでしょうか?

2. gaol ジェイルの変則的なつづりの由来について教えてください.この ao の o は何ですか?

3. climb や bomb など,語末に黙字を持つ場合,ing, er など(動詞の場合)や er, est など(形容詞の場合)を付してもなお読まないままのはどうしてなのでしょうか.

4. 古風な英語では船を she で受けるそうですが、これは古英語の scip (中性名詞)とは関係ない、比較的最近の慣習であると先生のブログで拝見しました。ところでラテン語では女性名詞 navis,ギリシア語でも女性名詞 ναυς です.このような古典語からの影響の可能性はどれほどあるのでしょうか?

5. salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16--17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmon の発音と表記の歴史について教えてください。

6. 英語の Rome の o は二重母音 [ou] を持っていますが,古英語の長母音oは現代語で [u:] になるはずなので,この語は古英語からロームと発音されたのではない,中英語以降の再度の借用語なのでしょうか?

7. 今後特定のジャンルごとにその様式にそった文を出力するAIが発達し,多くの人がそれを利用するようになり,文を人間が作るのでなくAIの作った文を追認するようになった時代において,言語学の一分野であるコーパス言語学というものは学問としての意味をなしうるでしょうか?

8. language の gu は [gw] と発音されますが,フランス語は gu は後代のラテン語の借用語を除いて [g] です.これは often オフトンと同じタイプの綴り字発音ということですか?

9. as ... as 構文の歴史について教えてください.

10. 英語とドイツ語は同じゲルマン系統の言葉なのに,英語には単語別の性別が無いのはどうしてですか?

mond での質問受付についてお知らせがあります.先日の hellog 記事「#6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入」 ([2026-01-13-1]) でお伝えした通り,mond の「スーパーレター」(有料質問)機能を「回答の優先パス」として位置づけることにしています.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先的に検討させていただきます(確約ではありませんが,回答の可能性は格段に高まります).もちろん,従来の無料での質問も引き続き歓迎いたしますので,ぜひ鋭い質問をお寄せください.

2026-02-04 Wed

■ #6127. God buy you --- goodbye の語源に関する異説 [sobokunagimon][interjection][subjunctive][optative][etymology][abbreviation][folk_etymology]

昨日の記事「#6126. goodbye の最後の e は何?」 ([2026-02-03-1]) に引き続き,goodbye に関する話題.goodbye の起源は,God be with you という祈願文が挨拶表現として高頻度で使われるうちに短縮してしまったものとされる.OED によると,語源欄に次のように記述がある.

Probably shortened partly < God be with you, and partly < God be with ye (see god n. & int. Phrases P.1c.i.ii, and the note below), with substitution of good adj. for god n. as the first element, probably by association with other greeting formulae, e.g. good day n., good day int., goodnight n., goodnight int.

記述を読み進めていくと,16世紀後半からは2人称代名詞が you ではなく ye のケースもあり得たこと,またさらに古くは前置詞が with ではなく mid の例もあったことが触れられている.

さらに,OED としては採用していないものの,もう1つの異説についても議論がなされている.

It has been suggested (W. Franz, 'Good-bye', in Engl. Studien (1898) vol. 24 344-6) that the phrase may have originated as a shortening of God buy you 'God redeem you' (compare buy v. I.3b, and also God save you! at save v. Phrases P.2b), and that association with God be with you is of later date. Although this suggestion would more readily explain the diphthong in the second syllable, it is not supported by the earliest forms (compare the α forms). Some of the β forms with buy do, however, appear to result from later secondary association with buy v.; this association may also have influenced the pronunciation.

OED としては,初出年代の観点から God buy you 説を民間語源や解釈語源とみなしており,積極的には受け入れていないことになる.ただし,現在の goodbye の第2音節の2重母音を間接的に説明するものとして,部分的な関与の可能性は示唆している.

2026-02-03 Tue

■ #6126. goodbye の最後の e は何? [sobokunagimon][notice][three-letter_rule][orthography][spelling][final_e]

「#4384. goodbye と「さようなら」」 ([2021-04-28-1]) で,挨拶表現 goodbye の語源周りの話題を取り上げた.いくつかの点で問題含みの表現であることをみたが,綴字の観点からは,なぜ語末に e が付いているのかが気になる.

Carney (153) では,e それ自体の問題というよりも ye という組み合わせに注目しつつ,次のような解説があった.

Final <-ye> occurs irregularly in a few §Basic words. Dye, lye ('soda'), rye, compared with sky, dry, wry, etc. are bulked up with <e> to three letters (the 'short word rule', p. 131). Similarly lexical bye is differentiated from the function word by. Dye and lye are differentiated from the much more common die and lie in present-day spelling, but in earlier centuries there was some free variation between the <ie> and <ye> spellings.

Carney の見解によると,bye の語末の e 付加は,英語正書法における「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) で説明されるという.内容語は最低3文字で綴られなければならないというルールだ.この表現における bye は単独での語源や意味が何であろうとも,good という形容詞の後に来ている点でいかにも名詞らしい,すなわち内容語らしい.一方,同音異義語の by は前置詞であり,機能語である.この差を出すためにも,そして前者について3文字規則に抵触しないためにも,前者にダミーの e を付すのが適切な解決策となる.

あるいは,この挨拶表現の原型とされる God be with you/ye. の ye の亡霊が bye に隠れていると想像を膨らませてみたいですか? 想像するのは自由で楽しいですね!

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2026-02-02 Mon

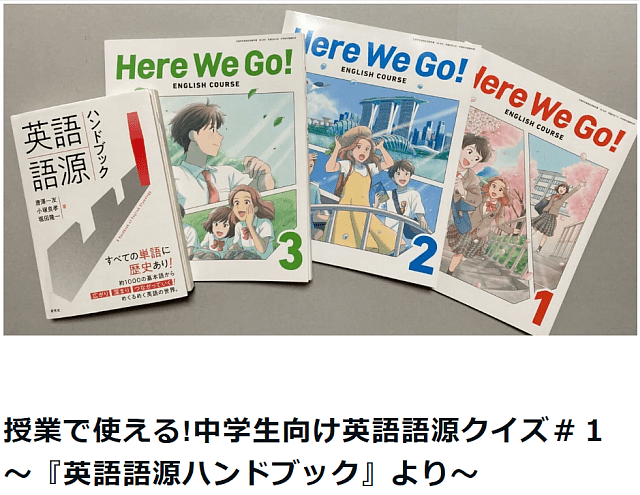

■ #6125. heldio/helwa リスナー sorami さんによる『英語語源ハンドブック』のクイズ・シリーズが開始 --- 中高生のための英語史 [note][hee][helkatsu][hel_education][quiz][helwa]

1月28日,heldio/helwa リスナーの sorami さんが note 上で「授業で使える!中学生向け英語語源クイズ」と題するシリーズを開始されました.昨年6月に出版された『英語語源ハンドブック』(研究社)に基づいた英単語の語源に関するクイズです.「授業で使える!中学生向け英語語源クイズ#1~『英語語源ハンドブック』より~」をご覧ください.

訪れてみればお分かりになると思いますが,すばらしい教材です.まず,出題のラインナップが絶妙です.animal から○○○への展開,business のなかに隠れている別の単語を探させるという発想,さらには percent, centimeter, century に共通する cent という部品への注目など,中学生が日々接している英単語が,実は深い歴史的な根っこでつながっていることを発見させる構成になっています.

ほかに cultivate(耕す)と culture(文化)のつながりは,英語語源の定番の話題ではありますが,それを「土を耕す」から「人の心を耕す」への意味変化として提示することで,中学生の知的好奇心がおおいに刺激されることと思います.解答では日本語の「培う」の語源にも触れている点など,比較語源学的な視点も盛り込まれており,言語への感度を高める工夫が随所に凝らされています.

私は常々,英語史という分野は英語教育との相性が抜群であると感じています.文法規則の丸暗記に疲れ果てた学習者にとって,語源的な背景を知ることは,単なる暗記の負担を軽減するだけでなく,言語そのものに対する愛着を育むきっかけとなるからです.sorami さんのこの試みは,まさにその理念を具現化した「授業で使える小ネタ」の宝庫です.

全国の小中高のお英語教員の皆さんにも,ぜひこの記事を訪れていただければと思います.そして,記事の最後に「授業の小ネタやウォームアップなど自由に使っていただければ幸いです」とある通りですので,ぜひご活用ください.また,sorami さんのように,『英語語源ハンドブック』をもとに自らクイズを作成したり,あるいはハンドブックを片手に授業の導入を工夫したりといった,独自の試みを始めてみてはいかがでしょうか.「英単語って,実はこんなに繋がっているんだ!」という生徒の驚きは,教える側にとっても大きな喜びとなるはずです.

sorami さんの note シリーズの今後の展開を楽しみにするとともに,読者の皆さんもぜひこの「語源で学ぶ,語源で教える」の輪に加わっていただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

| このページへのアクセス数 | |

| 最終更新時間 | 2026-02-08 09:51 |

Copyright (c) Ryuichi Hotta, 2009--