hellog〜英語史ブログ / 2020-11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020-11-30 Mon

■ #4235. quite a few は,下げて和らげ最後に皮肉で逆転? [euphemism][intensifier][semantics][implicature]

「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]) を受けて,この問題についてもう少し考えてみたい.各種の語法辞典を引いてみると,quite という副詞はとにかく使い方が難しいことが分かる.共起する形容詞の意味論的な特性などに応じて,「まったく;完全に」という強意を表わすかと思えば,「まずまず,そこそこ,割と」というむしろ程度を和らげるように用いられることもある.このような多義性をもち,かつ口語的な響きもをもつからだろう,意味論的に分析するだけでは埒が明かないことも多く,語用論やその他の観点からの考察も必要となってくる.厄介な副詞だ.

小西 (893) は,quite a/an の項目の最後で次のように述べている.

なお成句 quite a few/bit は quite a lot とほぼ同意の婉曲的な米国口語表現である.Quite a few people turned up.---CEED (非常に多くの人々が現れた).

ここでは「婉曲的」という用語が使われている.確かに quite には,上記の通り表現の勢いを和らげるという機能も認められる.具体的にいえば,quite が数量のように程度をもつ語句と共起すると,基本的には "downtoner" の役割,つまり程度を少し落として見せる役割を果たす.これによって程度が下げられ,同時に響きとしてのキツさも和らげられる.まさに婉曲表現 (euphemism) といってよい.

ところが,quite a few の場合,ここから予想外の発展を遂げたようだ.もともと数量の程度が低いことを意味する a few をさらに少なく見せるように quite を付け,下げて和らげて表現したところを,さらに「皮肉」効果によってまるまる反転させようなのである.当初は,ある口語的な文脈において particularized conversational implicature としてたまたま滲み出た皮肉的な意味にすぎなかったと思われるが,それが繰り返され常用化するに及んで,generalized conversational implicature へと昇格したものではないか.

もしこの筋書きが正しいならば,意味論・語用論界における「うっちゃり」の事例となる.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2020-11-29 Sun

■ #4234. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][comparison][adjective][adverb]

短い形容詞・副詞を比較級・最上級にするには -er, -est を付す.しかし,長い形容詞・副詞を比較級・最上級にするには,その語の前に more, most を付す.これが,現代英語の規範文法が教える規則です.しかし,これは英語の歴史において比較的新しい規則というべきであり,古くから適用されていた規則ではありません.語の長さによっていずれの比較級・最上級の方法を取るかという規則は,せいぜい数世紀の歴史しかないのです.では,音声の解説をお聴きください.

そもそも英語の比較級・最上級には -er, -est を付けるという方法しかありませんでした.more, most を前置する方法は,おそらくフランス語やラテン語という外来の方法として中英語期に取り入れられ,近代英語期において確立した新しい方法なのです.

要するに英語の立場からみると,それまで -er, -est を用いて形態的に処理していたものを,歴史の途中でフランス語やラテン語からの影響により,more/most を用いて統語的に表現するようになったという点が重要です.

今回の疑問に関連する個々の話題としては,##3617,3032,456,2346,403,2347,3349,3619,3618,3615,3703の記事セットを是非ご覧ください.

2020-11-28 Sat

■ #4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか? [sobokunagimon][phrase][ame][pragmatics][intensifier]

quite という副詞は,用法が難しく厄介な語である.基本的には形容詞等の表わす程度を強調する副詞ととらえてよいが,コロケーション次第で様々な意味の陰影が生まれる.そのなかでも何とも理解しがたいフレーズが,標題の quite a few である.quite が程度の強調ということであれば「とても少ない」の意となりそうだが,実際には口語において「かなりの,相当数の」と予想外の意となる.quite a lot (of) が予想通り「とても多く(の)」を意味することを考えると,どうにも理解に困る.

OED を開いてみよう,quite a few は,few, adj., pron., and n. の見出しのもとで Phrases の1つとして立てられている.

d. Originally U.S. quite a few.

(a) Used adjectivally: a considerable number of.

1833 Nolan County (Sweetwater, Texas) News 26 Jan. Quite a few White Flat people attended the singing at Trent.

1939 L. Hughes Let. 9 Dec. in Remember me to Harlem (2001) 159 That phase of Harlem's rise to culture and neo-culture seems to be of historical importance and interest to quite a few people.

2014 Providence (Rhode Island) Jrnl. (Nexis) 22 July (News section) 1 I went fishing yesterday afternoon and caught quite a few spotted trout.

(Hide quotations)

(b) Used as noun: a considerable number; also with of-phrase as complement.

1844 Christian Advocate Apr. 139/5 We were glad to find 'honorable brethren', quite a few 'tis true, prepared to go with us.

1883 P. Robinson in Harper's Mag. Oct. 706/1 There's quite a few about among the rocks.

1933 L. Bloomfield Language xi. 172 Quite a few of the present-day Indo-European languages agree with English in using an actor-action form as a favorite sentence-type.

2006 S. M. Stirling Sky People ix. 204 Cries of welcome greeted them; quite a few had observed the shot from a distance, and fresh meat was always welcome.

これによると,19世紀前半にアメリカ英語で生まれた比較的新しい表現であることが分かる.しかし,なぜ予想外の意味が生じたかについては,特に解説はない.

考えられるのは,quite の語用論的な用法,たとえば緩和や皮肉を込めた言い方に由来する可能性である.日本語の「ちょっと(した)」を例にとろう.文字通りには「少量」を意味するが,「ちょっとマズい状況になってるなぁ」とか「それはちょっと値が張りますよ」という場合には「少量」では済まなさそうな含みがある.実質的に「多量」を意味するのに,表面上は「少量」の表現を用いる例だ.

quite a bit, quite a little などの表現も,原義が反転して「多い」を表わすという点で,quite a few と同じグループに入るだろう.quite a little については,OED では little, adj., pron., and n., and adv. のもとに "10. Used as an (ironic) intensifier in various constructions, as quite a little ---, quite the little ---, a nice little ---, etc." と言及があり,初出が1763年となっている.何とも厄介な表現である.

2020-11-27 Fri

■ #4232. 音声学と音韻論は,車の構造とスタイル [phonetics][phonology][sobokunagimon]

昨日の記事「#4331. 英語史のための音声学・音韻論の入門書」 ([2020-11-26-1]) で,音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) の両分野の入門的参考文献を紹介したが,同じ言語音を扱う分野ながら両者がいかに異なるのかという難しい問題について,改めて考え出した.この問題については,カジュアルながらも「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) の記事で紹介したが,両者の区別について,もっと専門的な立場からの文章を引用したい.島岡ほか(編)の専門的文献解題の冒頭 (5) からの言である.

音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) はどちらも音声を研究する学問であるが,その研究方法は質的に異なっている.すなわち,音声学は,音声の正確な観察とその記述および音声が生じる過程や機構の解明をねらいとしているのに対し,音韻論は,言語体系に占める音声の位置づけおよびその役割や機能を解明することをねらいとしている.

音声学と音韻論の各研究は車の構造とスタイルにたとえることができよう.つまり,どんなにスタイルをかっこよくしても車の構造に欠陥があればその車は安全とはいえない.車の構造にあたるのが音声学で,スタイルにたとえられるのが音韻論と考えることができる.音声学は音実質 (phonetic substance) と,正確な音声記述を提供し,音韻論はその上に体系づけなければならない.この両者がうまく噛み合うことで,学問としての進展がみられると考えられる.このことは科学一般についてもいえることであるが,観察 (observation)---記述 (description)---比較 (comparison)---説明 (explanation) の各面およびそれらの背景理論は不可欠であろう.

背景となる理論がとくに必要となるのは,研究対象とする実態がすべて観察できるとはかぎらない場合である.その際あるモデルを仮定し,それに従って考察を進め,最終的に記述上すぐれているか否かを判断することになる.音声学は,幸い,対象とする音実質があり,仮説の設定は必ずしも必要ではない.しかし,音韻論については統語部門,意味論との関係でモデル設定の必要性があると考えられる.

これでもやっぱり難しいという感想も十分にありそうだが,それくらい言語音に関する研究を一言で紹介するのは困難である.しかし,言語学(史)を学べば学ぶほど,それは言語の本質に最も近いところの問題だとも感じる.言語音というものを自然側の実体に引きつけて考えるか,人間側の認識に引きつけて考えるかという問題は,結局のところ言語というのは何なのかという問題に行き着かざるを得ないのだ.

・ 島岡 丘・枡矢 好弘・原口 庄輔(編) 『音声学・音韻論』 研究社,1999年.

2020-11-26 Thu

■ #4231. 英語史のための音声学・音韻論の入門書 [phonetics][phonology][bibliography][hel_education][sound_change]

作ろうと思いながら,なかなか作れずにいた「英語史のための音声学・音韻論の入門書」をお届けします.個人的な英語史観に基づく見解ですが,英語史を理解するためには音声学,音韻論,音の変化に関する基本的な知識が欠かせません.英語史のおもしろさを堪能するには,言語音に対する理解が是非とも必要です.英語史の魅力の半分は音にあると言ってしまってよいでしょう.

なかなか難しいのは音声学・音韻論というのは,高度に専門的な分野だということです.英語学の学生は典型的には文系肌の人間だと思いますが,音声学・音韻論という分野には理系的な要素が多分に含まれています.苦手意識があるのも無理からぬことかもしれません.なので,むしろ英語史に関心をもった方は,その関心をベースとして,必要とされるだけの音声学・音韻論の知識を学ぶところから始めるのがよいと思います.先に音声学を学び,次に音韻論へ進むのが正攻法です.

まずは,英語史への関心を前提とした,和書・洋書を含めた音声学・音韻論の書誌を以下に示します.英語と日本語の音声・音韻を比較するという学び方を基本にするとよいと思います(なので日本語音声学の本も混じっています).独断と偏見ですが,お薦めに ◎,○を付しました.本によっては,必ずしも最新版ではないかもしれません.取り急ぎの書籍案内ということであしからず.

・ 川上 秦 『日本語音声概説』 おうふう,1977年.

・ 川越 いつえ 『英語の音声を科学する』 大修館,2007年.

・ 窪園 晴夫 『音声学・音韻論』 くろしお出版,1989年.

○ 窪園 晴夫・溝越 彰 『英語の発音と英詩の韻律』(英語学入門講座第7巻).英潮社,1991年.

・ 桑原 輝男・高橋 幸雄・小野塚 裕視・溝越 彰・大石 強 『音韻論』 現代の英文法第3巻 研究社,1985年.

・ 小泉 保 『改訂 音声学入門』 大学書林,2003年.

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

◎ 菅原 真理子(編)『音韻論』 朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.

・ 竹林 滋 『英語音声学』 研究社,1996年.

◎ 竹林 滋・斎藤 弘子 『英語音声学入門』 大修館,2008年.

◎ 服部 義弘(編) 『音声学』 朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.

○ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 原口 庄輔 『音韻論』 現代の英語学シリーズ第3巻 開拓社,1994年.

・ 枡矢 好弘 『英語音声学』 こびあん書房,1976年.

・ 松坂 ヒロシ 『英語音声学入門』 英語・英米文学入門シリーズ 研究社,1986.

・ Abercrombie, David. Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh UP, 1967.

・ Carr, Philip and Jean-Pierre Montreuil. Phonology. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

○ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

・ Davenport, Mike and S. J. Hannahs. Introducing English Phonetics and Phonology. 3rd ed. Oxon: Routledge, 2010.

・ Hayes, Bruce. Introducing Phonology. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.

・ International Phonetic Association. Handobook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the Internatonal Phoneti Alphabet. Cambridge: Cambridge UP, 1999.

○ Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 18th ed. Ed. Peter Roach, Jane Setter and John Esling. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

・ Ladefoged, P. A Course in Phonetics. 3rd ed Orlando: Harcourt Brace, 1993.

・ Laver, John Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge UP, 1994.

・ Roach, Peter. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. 4th ed. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

○ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-11-25 Wed

■ #4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][phonetics][consonant][sound_change][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][fricativisation]

標題の親族名称 (relationship_noun) は,英語を学び始めて最初に学ぶ単語の代表格です.いったん暗記して習得してしまうと「そういうものだ」という捉え方になり,疑うことすらしません.しかし,英語を学び始めたばかりの生徒の視点は異なります.標記のようなドキッとする質問が寄せられるのです.father, mother, brother, sister という親族名詞の基本4単語を眺めると,問題の子音について確かに sister だけが浮いていますね.これはどういうわけでしょうか.音声の解説をお聴きください.

千年前の古英語期,上記の4単語は fæder, mōdor, brōþor, sweostor という形態でした(<þ> は <th> に相当する古英語の文字です).つまり,<th> に相当するものをもっていたのは,実は brother だけだったのです.第5の親族名称である daughter (OE dohtor) も合わせて考慮すると,2単語で d が用いられ,さらに別の2単語で t が用いられ,そして1単語でのみ th が用いられたということになります.つまり,当時は brōþor の þ (= th) こそが浮いていた,ということすら可能なのです.これは,現代人からみると驚くべき事実ですね.

ここで疑問となるのは,なぜ古英語で d をもっていた fæder と mōdor が,現代までに当該の子音を th に変化させたかということです.これは中英語後期以降の音変化なのですが,母音に挟まれた d はいくつかの単語で摩擦音化 (fricativisation) を経ました.類例として furder > further, gader > gather, hider > hither, togeder > together, weder > weather, wheder > whether, whider > whither を挙げておきましょう.

議論をまとめます.現代英語の観点からみると確かに sister が浮いているようにみえます.しかし,親族名称の形態の歴史をひもといていくと,実は brother こそが浮いていたと結論づけることができるのです.英語史ではしばしば出くわす「逆転の発想」の好例です.

上の音声解説と比べるとぐんと専門的になりますが,音変化の詳細に関心のある方は,ぜひ##698,699,480,481,703の記事セットの議論もお読みください.

2020-11-24 Tue

■ #4229. Fertig による analogy の定義 [analogy][history_of_linguistics][terminology][review][morphology]

言語学史上,類推作用 (analogy) については多くが論じられてきた.「音韻法則に例外なし」を謳い上げた19世紀の比較言語学者たちは analogy を言語変化の例外を集めたゴミ箱として扱った一方で,英語史を含め個別言語の言語史記述においては,analogy を引き合いに出さなければ諸問題を考察することすら不可能なほどに,概念・用語としては広く浸透した(cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1]),「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1])).analogy を巡る様々な立場の存在は,それが日常用語でもあり学術用語でもあるという点に関わっているように思われる.学術用語としても,言語学のみならず心理学や認知科学などで各々の定義が与えられており,比較するだけで頭が痛くなってくる.

ここ数日の記事で引用している Fertig (12) は,言語学における analogy という厄介な代物を本格的に再考し,改めて導入しようとしている.読みながら多くのインスピレーションを受けているが,とりわけ重要なのは Fertig なりの analogy の定義である.これが本書の序盤 (12) に提示されるので,こちらに引用しておきたい.

(3a) analogy1 [general sense] is the cognitive capacity to reason about relationships among elements in one domain based on knowledge or beliefs about another domain. Specifically, this includes the ability to make predictions/guesses about unknown properties of elements in one domain based on knowledge of one or more other elements in that domain and perceived parallels between those elements and sets of known elements in another domain.

(3b) analogy2 [specific sense] is the capacity of speakers to produce meaningful linguistic forms that they may have never before encountered, based on patterns they discern across other forms belonging to the same linguistic system.

(3c) an analogical formation is a form (word, phrase, clause, sentence, etc.) produced by a speaker on the basis of analogy2.

(3d) associative interference is an analogical formation and/or a product of associative interference that deviates from current norms of usage.

(3f) an analogical change is a difference over time in prevailing usage within (a significant portion of) a speech community that corresponds to an analogical innovation or a set of related innovations.

定義というのは,それだけ読んでもなぜそのようになっているのか,なぜそこまで精妙な言い回しをするのか分からないことも多いが,それはこの analogy についても当てはまる.Fertig の新機軸の1つは,従来の analogy 観に (3d) の項目を付け加えたことである.伝統的な「比例式」を用いた analogy の定義には当てはまらないが,別の観点からは analogy とみなせる事例を加えるために,新たに検討されたのが (3d) だった.

もちろん Fertig の定義とて1つの定義,1つの学説にすぎず,精査していく必要があるだろう.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2020-11-23 Mon

■ #4228. 歴史言語学は「なぜ変化したか」だけでなく「なぜ変化しなかったか」をも問う [historical_linguistics][language_change][suppletion]

標題は,英語史を含め歴史言語学的研究を行なう際に常に気に留めておきたいポイントである.通常「歴史」とは変化の歴史のことを指すととらえられており,無変化や現状維持は考察するに値しないと目されている.無変化や現状維持は,いわば変化という絵が描かれる白いキャンバスにすぎない,という見方だ.

しかし,近年では,変化こそが常態であり,無変化こそが説明されるべきだという主張も聞かれるようになってきている.私としては,両方の見方のバランスをとって,変化にせよ無変化にせよ何かしら原因があると解釈しておくのが妥当だと考えている.

この問題と関連して,Fertig (9) による短いが説得力のある主張に耳を傾けよう.

Historical linguistics is commonly defined as 'the study of language change'. Some scholars do focus exclusively on changes and assume that if nothing changes, then there is nothing to account for. A large and growing number of scholars, however, recognize that lack of change can sometimes be just as remarkable and worthy of investigation as change (Milroy 1992; Nichols 2003). An obvious example from morphology is the apparent resistance of analogical change in certain highly irregular paradigms, such as English good--better--best; have--has--had; bring--brought; child--children, etc. . . . This all suggests that we should define historical linguistics as the study of language history rather than of (only) language change.

「なぜ変化しなかったか」を真剣に問うた論者の1人が,引用中にも言及されている社会言語学者 Milroy である.この Milroy の洞察との関連で書いてきた記事として「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]),「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]),「#2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」」 ([2016-05-14-1]) を挙げておきたい.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Nichols, Johanna. "Diversity and Stability in Language." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 283--310.

2020-11-22 Sun

■ #4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][indo-european][etymology][negative][prefix][clitic]

英語の否定語には no を筆頭に not, none, nothing, no one, nobody, never, neither, nor など,n- で始まるものが非常に多く存在します.さらに周辺の諸言語を見渡せば,no に対応するフランス語は non ですし,ドイツ語では nein です.これは偶然ではありません.これらの諸言語の起源である印欧祖語においては否定が *ne で表わされ,それが子孫の言語にも受け継がれたということなのです(ただし,日本語の「ない」が n 音で始まるのは,まったくの偶然です).では,音声をお聴きください.

古英語で最も普通の否定副詞は,印欧祖語形と瓜二つの ne という形でした.これは接頭辞のようにも用いられたため,多くの n(e)- をもつ否定語が存在しました.語形成とともに例を挙げてみましょう.

・ ne + ought = nought, naught, not

・ ne + one = none, no

・ ne + ever = never

・ ne + either = neither

・ ne + or = nor

そのほか否定の接頭辞である un- (ゲルマン語系), in- (ラテン語系), non- (ラテン語系), a- (ギリシア語系)も,やはり印欧祖語 *ne に遡ります (ex. unhappy, unable, unimportant; inaccurate, incomplete, infinite; non-smoker, non-stop, non-rhotic; agnostic, asymmetry, amoral) .

今回の話題については,「#1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源」 ([2014-07-14-1]) もご参照ください.

2020-11-21 Sat

■ #4226. 言語変化と通時的対応関係 [language_change][diachrony][historical_linguistics][terminology][etymology][oe_dialect]

Fertig (7) に "Change vs. diachronic correspondence" と題する節をみつけた.この2つは歴史言語学において区別すべき重要な概念である.この区別を意識していないと,思わぬ誤解に陥ることがある.

Linguists often use 'change' to refer to correspondences among forms that may be separated by centuries or millennia, e.g. Old English stān and Modern English stone or Middle English holp and Modern English helped. For purposes of comparative reconstruction, diachronic correspondences that relate forms separated by hundreds of years may be just what one needs, but such correspondences often mask a complex sequence of smaller developments that may have taken a very circuitous route. Linguists who are serious about understanding how change actually happens often point to the fallacies that arise from treating diachronic correspondences as if they directly reflected individual changes. Where plentiful data allows us to examine the course of a change in fine-grained detail, the picture that emerges is often very different from what we would posit if we only had evidence of the 'before' and 'after' states . . . .

異なる2つの時点において(主として形式について)対応関係が認められる1組の言語項があるとき,その2つの言語項は何らかの通時的な線で結びつけられて然るべきである.この通時的な線こそが,その言語項が遂げた変化の実態である.しかし,時間に沿ってよほど細かな証拠が得られない限り,その線が直線なのか曲線なのか,曲線であればどんな形状の曲線なのか,分からないことが多い.その過程を慎重に推測し,せいぜい点線でつなげることができれば及第点であり,厳密に実線で描けるという幸運な状況は稀のように思われる.否,根本的な問いとして,最初に対応関係を認めた2つの言語項が,本当に対応関係があるものとみなしてよいのか,というところから議論しなければならないかもしれないのである.

具体例を1つ挙げよう.現代標準英語には「古い」を意味する old という語がある.一方,古英語にも同義の eald という語が確認される.千年の時間の隔たりはあるものの,意味や用法はほぼ一致しており,形式的にも十分に近似しているため,この2つの言語項の間に通時的対応関係が認められるとは言えそうだ.しかし,通時的対応関係を認めたとしても,音変化を通じて直線的に eald → old へと発展したと結論づけるのは早計である.丁寧に音変化を考察すれば分かるが,eald は古英語ウェストサクソン方言における形態であり,現代標準英語の old という形態の直接の祖先ではないからだ.むしろ古英語アングリア方言の ald に遡るとみるべきである.だとすれば,eald と old の関係は,直接的でも直線的でもないことになる.ald と old がなす直接的・直線的な関係に対して,eald が初期の部分で斜めに絡んできている,というのが正しい解釈となる.

点と点を結ぶ線(直線か曲線か)に関して,「点と点」の部分が通時的対応関係を指し,「線」の部分が言語変化を指すと考えておけばよい.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2020-11-20 Fri

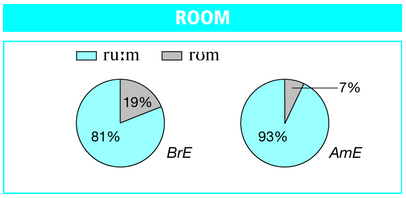

■ #4225. room の長母音の短母音化 [vowel][sound_change][eme][map][rp][prestige]

連日 <oo> の綴字に対応する発音の話題を取りあげている (cf. 「#4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-18-1]),「#4224. blood, flood だけでなく soot も?」 ([2020-11-19-1])) .今回は,誰でも知っている <oo> を含む英単語 room を取り上げ,言語変化とその複雑さの一端を示したい.

room といえば日本語でも「ルーム」だし /ruːm/ と長母音をもつのは当たり前と思われるかもしれないが,実は短母音を示す /rʊm/ も決して稀ではない.LPD の Preference polls によると,短母音化した発音は,イギリス英語では19%ほど,アメリカ英語では7%ほど確認される.

さらに複合語の bedroom についていえば,イギリス英語では37%までが短母音で発音されるという.ほかには broom についても,やはりイギリス英語で8%が短母音を示す.また,groom にも短母音の発音があり得る.

room, bedroom, broom については「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) でも取り上げた話題だが,これを説明する歴史的な音変化 /uː/ → /ʊ/ は,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で触れた通り,典型的には16--17世紀(初期近代英語期)に生じたものとされている.しかし見方によっては,同変化の遅れた波が,今頃ようやく問題の3語にたどり着きつつあるともいえる.

しかし,事はそう単純ではなさそうだ.Upton and Widdowson (39) による room のイングランド諸方言の発音に関する解説によれば,その方言分布も歴史も詳しく判明しているわけではない.

At this period [= as late as the seventeenth or even the eighteenth century] such words as BOOK, HOOD and SOOT, which had in the later Middle and early Modern English periods been pronounced with [uː], came to be pronounced with [u], and although ROOM was not properly part of this change it seems to have become connected with it for some speakers. Why the short sound in ROOM should have acquired the geographical distribution for the non-standard dialects which the map shows is quite unclear.

Although there is no firm evidence to support the claim, it is likely that the [u]- innovation in ROOM acquired some considerable popularity for a while in Received Pronunciation. Today it ranks as a quite acceptable minor variant in that accent, but not long ago its status was even higher. Daniel Jones (Outline of English Phonetics, para. 318) writes that 'In broom (for sweeping), groom, room, and soot both uː and u are heard, the u-forms brum, grum, rum, sut being perhaps more usual in Received English.'

Today one would not expect an RP speaker to use [uː] in SOOT. Conversely, although [u] is shown as an RP variant in pronouncing dictionaries of British English for use in several words with -oo- spellings, it is now somewhat unusual for such a speaker to be heard using it in BROOM, ROOM and (especially) GROOM. In a survey of a somewhat less-than-representative sample of British English speakers, Wells (Pronunciation Dictionary) discovered an eighty-two percent preference for [uː] in ROOM and a ninety-two percent preference for its use in BROOM.

RP においては,上記の単語で短母音版の発音がむしろ威信 (prestige) をもっていた可能性があるというから驚きだ.現在において短母音版の発音は,許容されるとはいえ,soot を除けばあくまでマイナーな発音というべき位置づけだが,それに対する社会的な評価は,直近数世代を通じて揺れてきたという歴史は興味深い.

数百年という規模で生じてきた短母音化という見方が一方である.他方で,この数世代の間に長短母音の変異の社会的な位置づけが揺れてきたという見方がある.その2つの歴史的文脈を受け継ぎつつ,現在 room に2つの発音が併存している,この事実が重要である.

補足として,Upton and Widdowson より,room の2つの発音の方言分布を示しておこう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2020-11-19 Thu

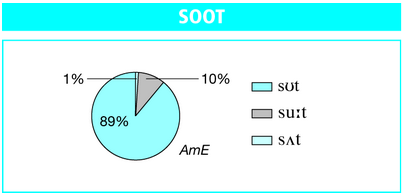

■ #4224. blood, flood だけでなく soot も? [vowel][pronunciation][centralisation][spelling][ame_bre]

昨日の「#4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版」の音声解説で触れたように,<oo> の綴字でありながら中舌母音 /ʌ/ を示す稀な単語として blood と flood の2つを挙げた.この2語だけであると明言したが,実はもう1つの候補として soot という語もあり得る.とはいえ,マイナーな候補と言わざるを得ないが・・・.

LPD によると,この語の発音はイギリス英語では,短母音を示す /sʊt/ が事実上唯一の発音であり,book, good, look, stood と同じタイプといってよい.ところが,アメリカ英語では事情が異なる.89%という圧倒的な比率で長母音の /suːt/ が優勢であり,短母音の /sʊt/ は10%にとどまる.さらに興味深いことに,わずか1%ほどが,なんと /sʌt/ を示すのである.

なお,上では <oo> の綴字をもっていながら歴史的に /uː/ → /ʊ/ → /ʌ/ の音変化を経てきた語の例として,blood, flood のほかに soot も加えられるかもしれない,という議論を展開した.

しかし,綴字こそ <oo> ではないが歴史的に同じ音変化を経たという語であれば,ほかにも少なからず認められる.「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で触れた does, done, must, other, mother, Monday, nothing, none もそうだし,「#4098. 短母音に対応する <ou> について --- country, double, touch」 ([2020-07-16-1]) で挙げた語群もそうである.but, us も加えられるだろう.関連して「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) も参照.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-11-18 Wed

■ #4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][vowel][pronunciation][sound_change][gvs][spelling_pronunciation_gap][centralisation][spelling]

<oo> という綴字をもつ book, good, look, stood は,いずれも短母音 /ʊ/ で発音されます.一方,同じ <oo> で綴られますが,food, pool, tooth, doom では長母音 /uː/ となっています.短長どちらの母音になるのかは単語によって決まっており,暗記するしかありません.なぜこのような状況になっているのでしょうか,音声解説をお聴きください.

歴史的には <oo> で綴られた上記の単語は,もともとはすべて長い /uː/ で発音されていました.しかし,その一部の book, good, look, stood 等が,どういうわけか短母音化することになりました.さらに,その短母音化した単語のなかで「選ばれし」2語だけ --- blood と flood --- が,どういうわけか中舌化 (centralisation) しました.この2語については -lood という共通点があることに気づきますが,だからといって,なぜこの2つが選ばれたのかは必ずしも解明されていません.音変化というのは,このように気まぐれなところがあります.

現在 room が /ruːm/ ではなく /rʊm/ と短母音化しつつある点にも触れました.こちらも今後ウォッチしていきたいところですね.

今回の話題に関連する記事として,##547,1353,2293,2290の記事セットもご覧ください.

2020-11-17 Tue

■ #4222. 行為者接尾辞 -eer [suffix][agentive_suffix][loan_word][french][latin][register][stress][conversion]

ゼミ生からのインスピレーションで,標記の行為者接尾辞 (agentive_suffix) に関心を抱いた.この接尾辞をもつ語はフランス語由来のものがほとんどであり,その来歴を反映して,語末音節を構成する接尾辞自身に強勢が落ちるという特徴がみられる.つまり語末の発音は /ˈɪə(r)/ となる.engineer, pioneer, volunteer をはじめとして,auctioneer, electioneer, gazetteer, mountaineer, profiteer などが挙がる.語源的には -ier もその兄弟というべきであり,cachier, cavalier, chevalier, cuirassier, financier, gondolier なども -eer 語と同じ特徴を有する.いずれもフランス語らしい振る舞いを示し,なぜ英語においてこのフランス語風の形式(発音と綴字)が定着したのだろうかという点で興味深い(cf. 「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1])).

Jespersen (§15.51; 243) より,-eer, -ier に関する解説を引用する.

15.51 Words in -eer, -ier (stressed) -[ˈɪə] are mostly originally F words in -ier (generally from L -arius). Most of the OF words in -ier were adopted in ME with -er, and the stress was shifted to the first syllable . . . , as also in a few in which the i was kept . . . .

A few words borrowed in ME times kept the final stress, and so did nearly all the later loans (many from the 16th and 17th c.). The established spelling of most of these, and of nearly all words coined on English soil, is -eer, as in auctioneer, cannoneer, charioteer (Keats 46), gazetteer, jargoneer (NED from 1913), mountaineer, muffineer, 'small castor for sprinkling salt or sugar on muffins' (NED 1806), muleteer [mjuˑliˈtiə], musketeer, pioneer, pistoleer (Carlyle Essays 251), routineer (Shaw D 54), and volunteer, but many of them preserved the F spelling, e.g. cavalier and chevalier, cuirassier, and finanicier.

The recent motorneer, is coined on the pattern of engineer.

Sh in some cases has initial-stressed -er-forms instead of -eer, e.g. ˈenginer, ˈmutiner (Cor I. 1.244), and ˈpioner.

この解説に従えば,-eer は私たちもよく知る行為者接尾辞 -er の一風変わった兄弟としてとらえてよさそうだ.

しかし, -eer には意味論的,語形成的に注目すべき点がある.まず,形成された行為者名詞は,軽蔑的な意味を帯びることが多いという事実がある.crotcheteer, garreteer, pamphleteer, patrioteer, privateer, profiteer, pulpiteer, racketeer, sonneteer などである.

もう1つは,行為者名詞がそのまま動詞へ品詞転換 (conversion) する例がみられることだ.electioneer, engineer, pamphleteer, profiteer, pioneer, volunteer などである.これは上記の軽蔑的な語義とも密接に関係してくるかもしれない.なお,commandeer は,動詞としてしか用いられないという妙な -eer 語である.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2020-11-16 Mon

■ #4221. 新しきは古きを排除するのではなく選択肢を増やす (2) [communication][medium][writing][printing][manuscript][literacy]

漫然と『丸善エンサイクロペディア大百科』をペラペラめくっていたところ,通信媒体の発達と累積性に関する記事が目にとまった (1772--73) .「#2931. 新しきは古きを排除するのではなく選択肢を増やす」 ([2017-05-06-1]) で取り上げた議論だが,とりわけ「通信媒体の累積性」では本質的なところをズバッと突いていて感心した.言語コミュニケーションの媒体の発展を論じる上で,非常に大事な洞察である.以下,長いがすべて引用する.

通信の発達,情報・マスコミの歴史

通信の発達

通信を遠くにあるものとの意思伝達とすれば,その発達は,主たる媒体によって,大まかに口頭,筆記,印刷,電気通信,相互作用的通信の時代に分類される.文字がない時代における通信の手段は,口頭によるか,視覚・聴覚を通じての信号・合図(のろし,太鼓など)によるしかない.文字をもつようになると紙の発明とともに手書き筆記が通信媒体の主要な手段となった.

印刷術の発明まで,重要な書物はカトリック修道院の書写室で書写されていた.平均的な個人が入手可能な書物の数は限定されており,識字率も非常に低かった.図書館は知識を流布する場所というより知識を蓄積する場所という傾向があった.

印刷術の発明は,書物を一般に開放した.ヨーロッパでは1455年に J. グーテンベルク (1397--1468) によって金属活字による活字活版印刷が発明された.この新たな技術は書物の広範な流布を意味し,16世紀後半の宗教改革運動や17世紀イギリス・ピューリタン革命期のイデオロギーの教化の必要によるパンフレット,新聞などの各種印刷物の出現をみた.ただし,識字率はなお低く,この発明の影響力は非常に緩慢なものであり,今日のように印刷物が大衆媒体といえるものになったのはグーテンベルクの発明から,380年も経過した1830年代のアメリカ(最初の大衆廉価新聞の創刊)においてであった.

1844年に S. F. B. モース (1791--1872) が実用化した電信は新聞の取材と伝達速度を瞬時のものとし始め,通信の歴史の新たな画期を形成した.電信網は,迅速で確実情報収集に死活をかけていた帝国主義者や商人によって,19世紀中葉からまたたく〔ママ〕に世界中に張りめぐらされ,世界を縮小した.

マスコミから双方向通信へ

新聞社が英米で先端技術を駆使して,発行部数100万を超える大量生産を可能とする大企業となった1890年代から電波を媒体とするラジオの登場する1920年までがマス・コミュニケーションの形成・定着期である.これに第二次世界大戦後に世界的にかつ決定的に普及したテレビが加わり,電気通信系マスメディアが通信の主流を占める.

この間,帝国主義,ファシズム,共産主義,世界大戦の戦時宣伝などのその都度の支配的イデオロギーの伝播を背景として,国内的には国内民衆の文化的統合,および対外的には帝国主義国の支配文化の世界的な流布とその正当化のために新しい媒体だけでなく,古い媒体も動員された.これらの支配的イデオロギーの伝達はすべて,ひとりから多数への情報伝達に付きまとう情報がもつ政治的な意味を浮かび上がらせる.

情報化時代といわれる今日におけるソ連の崩壊はひとりから多数への情報の統制のありようの限界と変化を暗示する.1980年代に本格化した新たな通信の形態の特徴は,通信衛星を利用した国際電話,ファックス,パソコン通信にみられるひとりからひとりへの通信の相互作用性,双方向性である.集団間の通信においても,テレビ会議がもっとも双方向性があり,文字放送,ケーブルテレビ,有線放送にしても他ジャンル,多チャンネルの情報から個々人の需要に応じて提供される点で,従来の一方方向型の伝達ではない.この通信の双方向性は,長らく情報を分断してきた国境を難なく越境し,情報の集中する中央と情報の遅れた地方という構図を突き崩し,情報を独占・管理してきた権力を動揺させている.

通信媒体の累積性

通信の歴史は,口頭,筆記,印刷,電気通信,相互作用的通信の時代に一応分類されるが,口頭による伝達は,文字と印刷術の発明の後も,口コミとして使用された.それどころか宗教的政治的な激動期にしばしば肉声として重要な役割を演じたし,ラジオ・テレビの登場後も電波を通じて意味を失っていない.手書きも印刷文書の時代になっても衰退することなく併存し,印刷時代の手書き文書の解読は今日の歴史家が尊敬されるための重要な仕事である.今日ワープロが文書作成の主流となっても肉筆の手紙がかえって尊重されることがしばしば報告されるように,口頭からコンピューターまでの歴史は身体性を隠蔽する方向に進んだようにみえても実際は身体性は消滅することはない.

通信の媒体は累積的な性質をもち,新しい媒体の出現はその都度,先行の媒体の機能を変えるが,先行媒体の完全な代替物とはならず,手書き筆記,印刷,電気通信ともいずれも現代まで続行している.これは,通信の歴史が媒体の変化とともに,情報の量の多さを追求してきた歴史であることを示す.

人類は,言語コミュニケーションにおいて情報の量を追求し続け,その過程で種々の媒体を発明してきたということになる.一方,情報の質についてはどうなのだろう,と考え込んでしまった.質の問題は,媒体に半ば依存するが,半ば独立したものでもあろう.

今回の話題と関連して書写材料の話題について,「#2465. 書写材料としての紙の歴史と特性」 ([2016-01-26-1]),「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]),「#2933. 紙の歴史年表」 ([2017-05-08-1]),「#3116. 巻物から冊子へ,パピルスから羊皮紙へ」 ([2017-11-07-1]) も参照.

・ 『丸善エンサイクロペディア大百科』 丸善,1995年.

2020-11-15 Sun

■ #4220. <x> の不思議あれこれ --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][x][alphabet]

英語の世界において <x> という文字は,魅力的かつ不思議な文字です.今回の hellog ラジオ版は,このちょっと素性の怪しい文字 <x> に注目したいと思います.

英語アルファベット26文字の1つとして大事な文字ではありますが,皆さんも薄々感じている通り,どうにもちょっと信用できない,日陰者的な文字ですよね.<x> からこのように独特な雰囲気が醸し出されているのは,なぜなのでしょうか.本当はこれだけで90分話したいところですが,短く収めてみました(とはいえ,10分近くの長尺).

いかがでしょうか.<x> は,決してもともとの英語と調和しないわけではないのですが,概していえば外来語との親和性が高いといえます.その性格が現代まで受け継がれ,<x> という文字は,半ば先進的で半ば胡散臭い雰囲気を醸しているのです.多くの人々が <x> に関心を寄せるのは,この何ともいえない得体のしれなさゆえだろうと思います.

変革の時代には,「得体のしれなさ」はポジティヴなキャッチフレーズです.これを機に,改めて <x> について考えてみませんか?

<x> について関心をもった方は,ぜひ##2280,3654,2918,4219の記事セットをご一読ください.また,昨日の記事「#4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか?」 ([2020-11-14-1]) もどうぞ.

2020-11-14 Sat

■ #4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか? [sobokunagimon][abbreviation][grammatology][prefix][word_game][x][information_theory][latin]

本日11月14日の朝日新聞朝刊のコラム「ことばサプリ」に,標題に関連する話題が掲載されています.この問題について事前に取材を受け調査した経緯がありますので,せっかくですし,このタイミングでその詳細を以下に記しておきたいと思います. *

日本でも日常生活のなかで「デジタルトランスフォーメーション」 (= digital transformation = DX ) という言葉を耳にしたり,目にしたりする機会が増えてきた.デジタルによる変革の推奨である.経済産業省が2018年12月に「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」 (PDF) を発表しており,DX という略称も表記もすでに国のお墨付きを得ていることになる.だが,そもそもなぜ digital transformation の略記が DX なのだろうか.確かに DT よりカッコよく見えるかもしれないが・・・.

transformation (変形,変質)は,trans- (= across, through, over, beyond) + formation という語形成で,中英語期にフランス語を経由して入ってきたラテン語由来の単語である.ラテン語の接頭辞 trans- は,上記の通り英語でいうところの across や through に相当し,実に後者 through とは印欧祖語のレベルで同根である.このように trans- 自体に「?を超えて(突き抜けて)」という含みがあるために,「変化,変形,変革,変換,変異」などと意味的に相性がよい.transcend, transfer, transfigure, transit, translate, transmit, transport, transpose 等の単語が思い浮かぶ.漢字でいえば「変」のもつ字義に近接する接頭辞といってよいだろう.変革の時代にはもてはやされるはずだ.

さて,上記のように trans- はラテン語由来の接頭辞だが,英語に翻訳するとおよそ across に相当する.この across は「#4189. across は a + cross」 ([2020-10-15-1]) で見たとおり,接頭辞 a- に「十字(架)」を意味する cross を付加した語である.ここで,十字(架)をかたどった文字としての X の出番となる.文字 X といえば英語の名詞・動詞 cross, cross といえば英語の前置詞 across,across といえばラテン語の接頭辞 trans- という理屈で,いつの間にか trans- が X で表記される慣習となってしまった.England を Engl& と記したり,See you later. を CUL8R としたりするのと同じ一種の文字遊び (rebus) の類いといってよい.日本語の戯書にも通じる(cf. 「#2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge」 ([2016-12-15-1]),「#2790. Engl&, 7honge と訓仮名」 ([2016-12-16-1]).

X の文字は以上の経緯によりラテン語接頭辞 trans- と結びつけられたが,他にも (a)cross に結びつけられたり,Christ (英語の <ch> はギリシア語の <Χ> に対応することから)を表象したり,発音の類似から cryst- の略記としても用いられることがある.XMIT (= transmit), X-ing (= crossing), XREF (= cross-reference), Xmas (= Christmas), Xian (= Christian), XTAL (= crystal) の如くである.また,X はもっとストレートに ex- の略記でもある (ex. XL (= extra large), XOR (= exclusive-or)) .<x> の多機能性,恐るべし!

英語において,x は「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1]) で論じたように,語頭で用いられることが少ない.したがって,たまに語頭に現われると,他の文字よりも「情報価値」が高い.否,語頭ならずとも x は目を引く.注目を集めるための宣伝文句やキャッチフレーズに最適なのである.しかも,未知を表わす x という用法もある(cf. 「#2918. 「未知のもの」を表わす x」 ([2017-04-23-1])).変革の時代には,未知への挑戦という意味でポジティヴに評価されるのも頷ける.

日本語における DX という略称・表記は,上記のような背景をもちつつ,近年とみに持ち上げられるようになってきた.だが,英語においても同じように流行語的な位置づけにある略称・表記であるかどうかは疑問である.現代英語コーパスに当たってみると確かに使用例は認められ,そこそこ流行っている表現・概念であるとは言えるかもしれないが,英語圏において日本で盛り上がっているほどの特別な存在かどうかは怪しい.もう少し調査が必要である.

2020-11-13 Fri

■ #4218. colour の最初期の異綴字 [spelling][laeme][ame_bre]

昨日の記事「#4217. 後期近代英語期のイギリス英語における colour vs color」 ([2020-11-12-1]) に引き続き,colour の綴字の話題.OED の colour | color, n.1 によると,この語は名詞として1300年頃に以下のように初出する.

c1300 St. Patrick's Purgatory (Laud) l. 562 in C. Horstmann Early S.-Eng. Legendary (1887) 216 He..axede him of ȝwuch colur were heuene op-riȝt þere.

colur という綴字がみえるが,これは最初期の綴字の典型的なものの1つである.この語はラテン語 color から直接,あるいはフランス語 colur を経由して借り入れられたものとされる.少なくとも上記の最初例の綴字は,フランス語経由のルートを示唆するようにみえるが,事はそれほど単純ではない.フランス語における綴字も諸変種間で様々で,OED の語源欄によれば,次のように variants はきわめて豊富だ.

Anglo-Norman colur, culur, coler, coloure, coleure, collour, Anglo-Norman and Old French, Middle French color, colour, coulour, Old French coulor, Old French, Middle French, couleur, coleur, Middle French colleur, coullour, etc.

フランス語側でのこのような綴字の多様性がみられるが,英語側も負けていない.OED より異綴字を覗いてみよう.

ME coleour, ME coleure, ME colewre, ME colovre, ME coulur, ME culur, ME kolour, ME-15 collore, ME-15 colowr, ME-15 colowre, ME-15 culoure, ME-16 coler, ME-16 coleur, ME-16 colore, ME-16 coloure, ME-16 colur, ME-16 colure, ME-16 cullour, ME-16 culour, ME- color (now U.S.), ME- colour, lME clour, lME (in a late copy) 15-16 collor, 15 colloure, 15 collyr, 15 cooler, 15 cooller, 15 coollor, 15 coollour, 15 coollur, 15 coolore, 15 cooloure, 15 coullar, 15 coulloure, 15 coulore, 15 cowler, 15-16 coller, 15-16 coolor, 15-16 coolour, 15-16 couler, 15-16 coullour, 15-16 coulor, 15-16 couloure, 15-16 culler, 15-16 cullor, 15-16 culloure, 15-17 collour, 15-17 couller, 15-17 coullor, 15-17 coulour; Scottish pre-17 coiller, pre-17 coller, pre-17 colleur, pre-17 collor, pre-17 collour, pre-17 colloure, pre-17 colore, pre-17 coloure, pre-17 colowr, pre-17 colowre, pre-17 colur, pre-17 couler, pre-17 couller, pre-17 coullour, pre-17 coulour, pre-17 culler, pre-17 cullor, pre-17 cullour, pre-17 culloure, pre-17 culour, pre-17 17-18 color, pre-17 17- colour.

中英語での出現形に注目すると,MED の colour n. では,見出しとして colour のほか culur, colur, coler の形態が挙げられている.また,LAEME からは,最初期の例として,13世紀後半(OED の初出年代より若干早いか)からの culur, colur,また14世紀前半からの colurs, colour, colures の計5件が得られた.

このような多様で複雑きわまりない状況を前にして,容易に有意義な傾向を指摘することはできない.しかし一つ言えることは,この語が英語に出現した最初期より,すでに第2音節母音を1母音字で綴るか,2母音字で綴るかという変異 --- 現代の colour vs color 問題の元祖 --- が確認されるということだ.したがって,この問題の淵源は「フランス語綴字 vs ラテン語綴字」に,もしくは「フランス語変種のある異綴字 vs フランス語変種の別の異綴字」にあるといってよい.関連して「#4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的」 ([2020-09-17-1]) も参照.

2020-11-12 Thu

■ #4217. 後期近代英語期のイギリス英語における colour vs color [clmet][corpus][ame_bre][spelling]

綴字の英米差の典型例の1つとされる colour vs color の問題については,本ブログで以下の記事などで取り上げてきた.

・ 「#3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査」 ([2018-01-12-1])

・ 「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」 ([2018-03-18-1])

・ 「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1])

・ 「#4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的」 ([2020-09-17-1])

・ 「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1])

綴字に限らず英語における英米差の事例は多々あるが,歴史的にみると,これらの差異は,あるタイミングで突如として生じたというよりも,時間をかけて成立し,確立してきたというのが事実である.アメリカ英語的とされる color の綴字が定着するのにも,[2018-01-12-1], [2020-09-08-1] の記事でみたように,19世紀中の数十年という時間がかかっているし,イギリス英語的とされる colour にしても,後期近代英語期中にライバルの color を駆逐するには至っていない.後者の状況について,今回,1710--1920年のイギリス英語コーパスで,約3,400万語からなるジャンルを整理したバランスコーパス CLMET3.0 を用いて調査してみた.

調査対象は,colo(u)r のみならず,これを語幹にもつ各種の接頭辞や接尾辞を付した語形で,bicolor, colorless, colouration, discoloured など様々な種類をも含む.以下,3区分した時代別の頻度数を示す.

| Period (subcorpus size) | colour | color |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 1,273 (88.28%) | 169 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 1,650 (83.71%) | 321 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 3,242 (94.11%) | 203 |

3期を通じて colour 系が圧倒的であることは確認できるが,それでもライバルの color 系も完全に駆逐されてはおらず,なんとか持ちこたえていることが分かる.英語の英米差について,ともすれば A か B かというデジタルな問題のように思われがちだが,必ずしもそうではなく,程度のあるアナログの問題であることも多い.あるいは,たとえ共時的にはデジタル的な振る舞いを示しているようにみえたとしても,通時的にみればアナログ的に推移してきたことのほうが多いのである.

2020-11-11 Wed

■ #4216. なぜ形容詞 friendly には副詞語尾のはずの -ly が付いているのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][suffix][adverb][adjective][productivity][-ly]

最近,学生から寄せられた素朴な疑問です.-ly といえば形容詞から副詞を作る典型的な語尾と理解されていますが,実は名詞から形容詞を作る際にも利用されることがあります.標題の friendly はもちろん,beastly,fatherly,knightly,scholarly,womanly などが挙げられますし,時間を表す daily,hourly,weekly,yearly なども類例です.

なぜ -ly が形容詞語尾にもなり得るのでしょうか.この謎は,この語尾の歴史をひもとけば解決します.では,音声解説をお聴きください.

そう,実は -ly はもともとは副詞というよりも形容詞を作る語尾だったのです.したがって,friendly のような語形成は,むしろ由緒正しいものといえます.しかし,中英語期にかけて生じた音変化の結果,古英語の形容詞語尾 -līċ と副詞語尾 -līċe の両方の機能を兼ねるようになった中英語の -ly は,むしろ副詞語尾としてその生産力を発揮していくようになります.いつしか -ly は,本来の機能ともいうべき形容詞語尾としてではなく,副詞語尾として認識されるようになりました.

この問題についてさらに英語史的な理解を深めたい方は,ぜひ##40,1032,1036の記事セットもご一読ください.

2020-11-10 Tue

■ #4215. 強意複数 (2) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability][poetry][latin][rhetoric]

昨日の記事 ([2020-11-09-1]) に引き続き強意複数 (intensive_plural) の話題について.この用語は Quirk et al. などには取り上げられておらず,どうやら日本の学校文法で格別に言及されるもののようで,たいていその典拠は Kruisinga 辺りのようだ.それを参照している荒木・安井(編)の辞典より,同項を引用する (739--40) .昨日の記事の趣旨を繰り返すことになるが,あしからず.

intensive plural (強意複数(形)) 意味を強調するために用いられる複数形のこと.質量語 (mass word) に見られる複数形で,複数形の個物という意味は含まず,散文よりも詩に多く見られる.抽象物を表す名詞の場合は程度の強いことを表し,具象物を表す名詞の場合は広がり・集積・連続などを表す: the sands of Sahara---[Kruisinga, Handbook] / the waters of the Nile---[Ibid.] / The moon was already in the heavens.---[Zandvoort, 19757] (月はすでに空で輝いていた) / I have my doubts.---[Ibid.] (私は疑念を抱いている) / I have fears that I may cease to be Before my pen has glean'd my teeming brain---J. Keats (私のペンがあふれんばかりの思いを拾い集めてしまう前に死んでしまうのではないかと恐れている) / pure and clear As are the frosty skies---A Tennyson (凍てついた空のように清澄な) / Mrs. Payson's face broke into smiles of pleasure.---M. Schorer (ペイソン夫人は急に喜色満面となった) / To think is to be full of sorrow And leaden-eyed despairs---J. Keats (考えることは悲しみと活気のない目をした絶望で満たされること) / His hopes to see his own And pace the sacred old familiar fields, Not yet had perished---A. Tennyson (家族に会い,なつかしい故郷の神聖な土地を踏もうという彼の望みはまだ消え去っていなかった) / All the air is blind With rosy foam and pelting blossom and mists of driving vermeil-rain.---G. M. Hopkins (一面の大気が,ばら色の泡と激しく舞い落ちる花と篠つく朱色の雨のもやで眼もくらむほどになる) / The cry that streams out into the indifferent spaces, And never stops or slackens---W. H. Auden (冷淡な空間に流れ出ていって,絶えもしないゆるみもしない泣き声).

同様に,石橋(編)の辞典より,Latinism の項から関連する部分 (477) を引用する.

(3) 抽象名詞を複数形で用いる表現法

いわゆる強意複数 (Intensive Plural) の一種であるが,とくにラテン語の表現法を模倣した16世紀後半の作家の文章に多く見られ,その影響で後代でも文語的ないし詩的用法として維持されている.たとえば,つぎの例に見られるような hopes, fears は,Virgil (70--19 B.C.) や Ovid (43 B.C.--A.D. 17?) に見られるラテン語の amōrēs [L amor love の複数形], metūs [L metus fear の複数形] にならったものとみなされる.Like a young Squire, in loues and lusty-hed His wanton dayes that ever loosely led, . . . (恋と戯れに浮き身をやつし放蕩に夜も日もない若い従者のような…)---E. Spenser, Faerie Qveene I. ii. 3 / I will go further then I meant, to plucke all feares out of you. (予定以上のことをして,あなたの心配をきれいにぬぐい去って上げよう)---Sh, Meas. for M. IV. ii. 206--7 / My hopes do shape him for the Governor. (どうやらその人はおん大将と見える)---Id, Oth. II. i. 55.

ほほう,ラテン語のレトリックとは! それがルネサンス・イングランドで流行し,その余韻が近現代英語に伝わるという流れ.急に呑み込めた気がする.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

・ 荒木 一雄,安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2020-11-09 Mon

■ #4214. 強意複数 (1) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability]

英語(やその他の言語)における名詞の複数形 (plural) とは何か,さらに一般的に言語における数 (number) という文法カテゴリー (category) とは何か,というのが私の研究におけるライフワークの1つである.その観点から,不思議でおもしろいなと思っているのが標題の強意複数 (intensive_plural) という現象だ.以下,『徹底例解ロイヤル英文法』より.

まず,通常は -s 複数形をとらないはずの抽象概念を表わす名詞(=デフォルトで不可算名詞)が,強意を伴って強引に複数形を取るというケースがある.この場合,意味的には「程度」の強さを表わすといってよい.

・ It is a thousand pities that you don't know it.

・ She was rooted to the spot with terrors.

このような例は,本来の不可算名詞が臨時的に可算名詞化し,それを複数化して強意を示すという事態が,ある程度慣習化したものと考えられる.可算/不可算の区別や単複の区別をもたない日本語の言語観からは想像もできない,ある種の修辞的な「技」である.心理状態を表わす名詞の類例として despairs, doubts, ecstasies, fears, hopes, rages などがある.

一方,上記とは異なり,多かれ少なかれ具体的なモノを指示する名詞ではあるが,通常は不可算名詞として扱われるものが,「連続」「広がり」「集積」という広義における強意を示すために -s を取るというケースがある.

・ We had gray skies throughout our vacation.

・ They walked on across the burning sands of the desert.

・ Where are the snows of last year?

ほかにも,気象現象に関連するものが多く,clouds, fogs, heavens, mists, rains, waters などの例がみられる.

「強意複数」 (intensive plural) というもったいぶった名称がつけられているが,thanks (ありがとう),acknowledgements (謝辞),millions of people (何百万もの人々)など,身近な英語表現にもいくらでもありそうだ.英語における名詞の可算/不可算の区別というのも,絶対的なものではないと考えさせる事例である.

・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.

2020-11-08 Sun

■ #4213. なぜ input は *imput と綴らないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][spelling][pronunciation][prefix][assimilation][morpheme][consonant][latin][etymology]

標題の語 input は,語源的には「接頭辞 in- + 動詞 put」のようにみえるので,一見すると何も問題がないように思われるかもしれません.しかし,impact, imperfect, imperil, impersonal, important などの綴字を思い浮かべてみれば,接頭辞 in- に続く基体が p で始まるものであれば,通常,接頭辞は im- の形を取ることが分かります.そうすると,なぜ input については,*imput と綴られないのだろうか,という疑問が湧いてきます.実に謎ですねぇ.解説をお聴きください.

接頭辞 in- は,語源的には2種類を区別する必要があったのですね.1つは圧倒的多数派を形成するラテン語由来の in- (否定,あるいは「中」の意)で,もう1つは少数派として目立たない英語本来の in- (「中」の意)です.発音も見映えもほとんど同じですし,意味も「中」に関していえば重なっていますので,注意していないと騙されてしまいますが,異なる代物です.前者は基体の頭音に従って im-, il-, ir- などと化けるのが規則ですが,後者は決して化けません.input は少数派の後者に属するので,in- の部分は決して化けず,<in> + <put> という実に素直な綴字となっているのです.

なお,「外」を意味する対義の接頭辞を考えてみると,ラテン語 in- には ex- が対応し,英語 in- には out- が対応します.これで,import/export はラテン語由来のペア,input/output は英語本来のペアとすぐに分かりますね.

この問題について,もう少し詳しく知りたい方は「#3309. なぜ input は *imput と綴らないのか?」 ([2018-05-19-1]) をお読みください.

2020-11-07 Sat

■ #4212. ゼミのホームページがオープンしました [notice][hel_education][link][chiguhagu_channel][khelf]

大学で運営している私の「英語史ゼミ」のホームページ が立ち上がりました.毎年度この時期は,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学部2年生が,翌3年次より所属することになる専門ゼミを選択し,志望する時期にあたるので,当該ゼミとしても広報を始めた次第です.これまでは紙のフライヤーなどを作っていたのですが,今回はご時世によりオンライン仕様に切り替え,現役ゼミ生に HP を立ち上げてもらいました.こちらからどうぞ.

HP で "khelf" と銘打っているのは "Keio History of the English Language Forum" の頭字語 (acronym) です.このフォーラムは,正確にいえば私の学部の英語史ゼミのみならず,大学院の英語史ゼミも含み(←むしろ重要な貢献者),さらにその他少数の学生や関係者を含む「内輪」のグループです.内輪ではありますが,本ブログと並行して,英語史の学習・研究・教育に関する情報発信の場となることを期待しつつ,この機会にパブリック化する次第です.

この小さなフォーラムの内部では,年がら年中,英語史に関する何らかの話題が飛び交っています.最近盛り上がっているものの1つが「ちぐはぐチャンネル」です.学部生によって端緒が開かれ,院生によって整備されてきた「チャンネル」(共有している電子掲示板のスレッドのことをこう呼んでいます)です.具体的には「英語の○○と△△って,ちぐはぐじゃない?」という英語(史)に関する一発ネタを誰かがツイート風にコメントし,他の誰かが気の赴くままにコメントバックしたり,しなかったり,というだけの活動です.しかし,侮るなかれ,キレのある秀逸な「ちぐはぐ」投稿は,すでにレポートや卒論のテーマへと発展し得るポテンシャルを示しつつあります.上の HP のメニューより「掲示板」を選ぶと,そこから「ちぐはぐチャンネル」のサンプル投稿へのリンクにたどりつけます.具体例をいくつか示してみると,こんな感じです.

・ four (4), fourteen(14), forty(40) .forty だけ 'u' を綴らない.ちぐはぐ?

・ 中高で現在完了と ago は共起できないと教えられるのに,助動詞+have p.p. は ago と共起できるのはちぐはぐ?

・ 同じ「世界中」を意味するのに,語順を入れ替えた2つのバージョンともに可能.all over the world と all the world over.ちょっとした統語的ちぐはぐと考えられる?

・ 身近な家族を表す英単語で,父は father,母は mother,兄弟は brother と -ther で終わっているのに,姉妹は sister .語源はまだ調べていませんが,ちぐはぐ?

・ Turkey (トルコ)と turkey(七面鳥).語頭の大文字・小文字で意味がちぐはぐ.

と,こんな軽いノリですが,いかがでしょうか.

ゼミ選定でアレコレ悩んでいる英米文学専攻の2年生も多いと思いますが,ぜひ新設 HP の情報を参考にしてもらえればと思います.

2020-11-06 Fri

■ #4211. 印欧語は「出来事を描写する言語」から「行為者を確定する言語」へ [indo-european][person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][passive][fetishism]

連日の記事で,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』の議論を紹介している(cf. 「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]),「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]),「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]),「#4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した?」 ([2020-11-05-1])).最近,学生たちと動詞について広く議論しているところだったので,動詞の理解を深めるのにおおいに参考とさせてもらっている.

國分 (175--76) は,動詞のあり方という観点から,印欧語の(前史を含んだ)長い歴史を,標記のように提示している.大きな仮説だが,これは認知言語学的な観点からみてもきわめて示唆に富む(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「出来事が主,行為者が従だった時代」

われわれは一万年以上に及ぶかもしれぬ長大な歴史を俯瞰した.

では,「共通基語」の時代よりも前の状態から始まるインド=ヨーロッパ語の変化の歴史を,以上のように動詞および態の変化という観点から眺めたとき,そこに見出される方向性とは何か? この途方のない問いにあえて答えてみよう.

この変化の歴史の一側面を,出来事を描写する言語から,行為者を確定する言語への以降の歴史として描き出せるように思われる.

名詞的構文の時代,動作は単なる出来事として描かれた.そこから生まれた動詞も,当初は非人称形態にあり,動作の行為者ではなくて出来事そのものを記述していた.

だが動詞は後に人称を獲得し,それによって,動詞が示す行為や状態を主語に結びつける発想の基礎がそこに生まれる.とはいえ,動詞がその後に態という形態を獲得した後も,動詞と行為者との関係については,動作プロセスの内側に行為者がいるのか,それともその外側にいるのかが問われるままに留まっていた.そこにあったのは能動と中動の区分だったからだ.

だがその後,動詞はより強い意味で行為を行為者に結びつけるようになる.能動と受動の区別によって,行為者が自分でやったのかどうかが問われるようになるからだ.

この仮説によると,印欧語は,動詞の表わす動作そのものに注目する言語から,動作の主は誰なのかに異常な関心を示す言語へと化けたことになる.國分 (178) は上の引用の後の節で,行き着いた先の言語を「出来事を私有化する言語」とも呼んでいる.

現代英語に照らしていえば,主語と目的語,自動詞と他動詞,能動態と受動態など,種々の統語的差異に神経質な言語となっているが,それは「動作の行為者を確定させたいフェチ」の言語だからということになろうか.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-05 Thu

■ #4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した? [person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][indo-european][category][latin][terminology]

先日の「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]) と「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]) の記事に引き続き,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』に依拠しつつ,今回は動詞の態 (voice) の問題から人称 (person) の問題へと議論を展開させたい.

先の記事でみたように,印欧祖語よりさらに遡った段階では,It rains. のような非人称構文(中動態的な構文)こそがオリジナルの動詞構文を反映していたという可能性がある.仮にこの説を受け入れるならば,人称構文はそこから派生した2次的な構文ということになろう.

これは動詞の問題にとどまらず,印欧語における人称とは何かという問題にも新たな光を投げかける.非人称的・中動態的な構文こそが原初の動詞構文だとすると,そこに人称という発想が入り込む余地はない.人称という文法カテゴリー (category) を前提としている現代の私たちからすれば,もし「その原初構文の人称は何か」と問われるのであれば,とりあえず(断じて1人称でも2人称でもないという意味で)消極的に「3人称」と答えることになるかもしれない.しかし,人称という文法カテゴリーが未分化だったとおぼしき,印欧祖語より前のこの仮説的な言語体系の内部から,同じ問題に答えようとすると,何とも答えに窮するのである.

しかし,やがてこのような未分化の状態から,主体としての「私」と,私の重要な話し相手である「あなた」が前景化される契機が訪れ,それぞれが人称という文法カテゴリーを構成する重要な成員(後の用語でいう「1人称」と「2人称」)となった.一方,先の時代には名状しがたいものであった何かが,多分に消極的な動機づけで「3人称」と名づけられることになった.かくして1,2,3人称という区分ができあがり,現在に至る.と,こんなストーリーが描けるかもしれない.

國分 (171) は,この点について次のように解説している(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「私に悔いが生じる」から「私が悔いる」へ

これはつまり,動詞の歴史のなかで人称の概念はずいぶんと後になって発生したものだということでもある.

たとえば,「私が自らの過ちを悔いる」と述べたいとき,ラテン語には非人称の動詞を用いた "me paenitet culpae meae" という表現があるが,これは文字通りには「私の過ちに関して,私に悔いが生じる」と翻訳できる(私が悔いるのではなく,悔いが私に生ずるのだから,これは「悔い」なるものを表現するうえで実に的確な言い回しと言わねばならない).

だが,このような言い回しは人称の発達とともに動詞の活用に取って代わられていく.同じ動詞を一人称に活用させた paeniteo (私が悔いる)という形態が代わりに用いられるようになっていくからである.

このような人称の歴史はその名称がもたらすある誤解を解いてくれる.動詞の非人称形態が後に「三人称」と呼ばれることになる形態に対応することを考えると,一人称(私)や二人称(あなた)の概念は動詞の歴史において,後になってから現われてきたものだということになる.

「私」に「一人称」という名称が与えられているからといって,人称が「私」から始まったわけではない.「私」(一人称)が,「あなた」(二人称)へと向かい,さらにそこから,不在の者(三人称)へと広がっていくというイメージはこの名称がもたらした誤解である.

印欧語において,また言語一般において,人称とは何かという問題の再考を促す指摘である.この問題については「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]),「#3468. 人称とは何か? (2)」 ([2018-10-25-1]),「#3480. 人称とは何か? (3)」 ([2018-11-06-1]),「#2309. 動詞の人称語尾の起源」 ([2015-08-23-1]) をはじめ person の各記事を参照.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-04 Wed

■ #4209. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][latin][combining_form][etymology]

標題は,大学生から寄せられた質問で,とてもおもしろいなと感心しました.確かに mini- なのに「大」臣という訳とは何事かという質問はツボをついていると思いました.この素朴な疑問に触発されて,ちょっと調べてみました.こちらをお聴きください.

確かに mini- はラテン語で「小さい」を表わす (combining_form) (連結形)に由来し,関連語には予想通り何らかの「小ささ;下等」が含意されているものが多いです.たとえば mince, miniature, minimal, minimum, minion, minor, minus, minute などを挙げておきましょう.とすれば,minister も「小臣」としてしかるべきと思われますが,なぜか「大臣」の訳です.不思議です.

実際,英単語 minister の原義は「(上位の人に使える)召使い,しもべ」であり,小さい人だったのです.この語が「牧師」の意味をもつのも「神のしもべ」だからです.そして,「大臣」もまた,現代社会ではとても偉い人であるかのような響きをもちますが,歴史的には「君主のしもべ」にすぎませんでした.minister の対義語は,なんと「大きい,上等の」を意味するラテン語 magnus の連結形を含む形態から発達した master 「主人」です.さらに,この master が変形したものが mister/Mr となるわけですから,語源とはおもしろいものです.

現在では,語源的由来にもかかわらず minister のほうが master/mister/Mr よりも偉くなってしまいました.

2020-11-03 Tue

■ #4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意 [impersonal_verb][verb][noun][3sp][person][middle_voice][indeo-european]

素朴な疑問のなかでもとびきりの難問の1つが It rains. の It とは何かという問いである.昨日の記事「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]) で少し触れたが,いまだに解決には至らない.軽々に扱えない深い問題である.しかし,考えるヒントはある.

すでに本ブログでも何度か触れてきた國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』では,It rains. のような非人称構文で用いられる動詞,いわゆる非人称動詞 (impersonal_verb) は動詞の原初の形であると論じられている.昨日の記事 ([2020-11-02-1]) で紹介したように,國分は動詞は名詞から派生したものと考えているので,その点ではここの rains のような動詞は,名詞から一歩だけ動詞の領域に踏み込んだ動詞の赤ちゃんのような性質をおおいに保持しているということになる.関係する部分 (169--171) を少々長く引用しよう(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

It rains は「例外」ではなく「起源」である

動詞が文法体系において新しいものであり,もともとは,動作名詞によって行為を表現する名詞的構文が利用されていたのだとすれば,現在のわれわれの動詞の捉え方そのものが変更を迫られよう.問題になるのは,いわゆる非人称構文である.

英語の "It rains" という例文でよく知られる動詞の非人称的使用は,われわれには一種の例外,あるいは破格のように見える.主語として置かれた it が何ものをも指示していないからである.ラテン語の "tonat" (雷が鳴る)やギリシア語の "ὕει" (雨が降る)も同様の表現だが,これら三人称に活用した動詞はいずれもいかなる主語にも対応していない.

だが,これらの文が例外的に思えるのは,「動詞の諸形態は行為や状態を主語に結びつけるものだ」という考えにわれわれが慣れきってしまっているからに過ぎない.非人称構文は,実際のところ,動詞の最古の形態を伝えるものだからである.

〔中略〕

とすると,動作名詞がその後たどった歴史がおおよそ次のように憶測できる.動作を示すことを担っていた語群(動作名詞)が,ある特殊な地位を獲得し,それによって名詞から区別されるようになる.動詞の原始的形態の発生である.しかし,それらはまだ名詞と完全に切り離されてはいない.名詞であった頃の特徴を完全に放棄してはいない.つまり,動作を表すことはできても,自在に人称を表す目印のようなものを直ちに獲得したわけではない.

こうしてまずは単に動作あるいは出来事だけを表示する動詞が生まれる.コラールの言うところの「単人称 unipersonal」の動詞の創造である.

これはまさに〈単人称〉動詞の創造というべきものであって,ここで〈動詞〉は行為をある程度生命のあるものにしたけれども,しかしなおそれを,個体化された行為者と関連づけることなしに,つまり,非人称的に表現したのである.

〔中略〕

動詞を「個体化された行為者」と結びつけたがる今日のわれわれの意識では,こうした文は例外のように思われるが,〈名詞的構文〉から発展した動詞の最初期にあったのは,このような言い回しであったということである.動詞はもともと,行為者を指示することなく動作や出来事だけを指し示していた.

この洞察から,It rains. の謎にも迫ることができそうだ.It rains. は,行為者不在のままに「降雨がある」という事実を言い表わしているにすぎないということだ.It が何を指すのかという問いは私たちにとって自然な問いのようにみるが,その問い方自体を疑ってみる必要がある.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-02 Mon

■ #4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説 [indo-european][verb][voice][impersonal_verb][syntax][sobokunagimon][middle_voice]

「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]) で紹介した著書に,印欧祖語以前の段階では,まず名詞的構文があり,後から動詞的構文が生じたという仮説を紹介している部分がある (165--66) .

中動態や能動態といった態の概念は,言うまでもなく動詞に結びついている.動詞は今日われわれの知るインド=ヨーロッパ諸語において,文の中枢を担うものに見える.つまり,動詞がない言語を想像することは難しい.

しかし,実は動詞は言語のなかにずいぶんと遅れて生じてきた要素であることが分かっている.フランスの古典学者ジャン・コラールは,その著書『ラテン文法』のなかで次のように述べている.

「動詞はわれわれには文の中枢的要素であるようにみえるが,今日われわれが知っているような形でのそれは,実は文法範疇のなかで遅れて生じてきたものなのである.〈動詞的〉構文以前においては〈名詞的〉構文があったのであり,そのかなめは動詞ではなくて動作名詞であった」.

では,動詞が遅れて生じた要素であったとしたら,それはいつ頃生じたものなのだろうか?

もちろん正確な年代を確定することはできないが,同書の訳者,有田潤が指摘するように,インド=ヨーロッパ諸語の共通の起源として想定されている「共通基語」はすでに動詞をもっていたと考えられるので,ここでコラールが言及しているのはそれ以前の時代の言語ということになる.

このような観点に立つと,名詞的構文から派生したとおぼしき動詞(的構文)の残滓は,印欧諸語のなかに至るところに見つかる(←ここで能動態的に「見つけられる」としようかと思ったが,中動態的に「見つかる」としておいた).非人称動詞 (impersonal_verb) を用いた非人称構文がその代表格だろう.たとえば現代英語で It seems to me . . . や It rains. というとき,そこには動詞的な意味合いを多分に含みつつもあくまで名詞的構文であった時代の匂いが残っていると見ることができる.形式主語と呼ばれるダミーの It は,体裁を整えるために添えられたの文字通りのお飾りであり,この構文の要諦は seems や rains が内包する名詞的な「外観」や「降雨」にほかならない.

現代統語理論の句構造分析においては,動詞の存在が前提とされている.そして,その動詞を取り巻くように他の要素(項)が配置されるという洞察が一般的である.しかし,上記に照らせば,これは言語の統語論的前提として普遍的に受け入れられるものではないのかもしれない.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-01 Sun

■ #4206. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][sobokunagimon][preposition][conjunction][adverb][relative_pronoun][polysemy]

as という語は,発音も綴字も単純です.短く,高頻度でもあります.しかし,気が遠くなるほど多くの用法があり,品詞としてでみても前置詞,接続詞,副詞,関係代名詞と多彩です.以下に様々な用法の例文をあげておきましょう.

・ They were all dressed as clowns.

・ I respect him as a doctor.

・ You're as tall as your father.

・ As she grew older, she gained in confidence.

・ Leave the papers as they are.

・ As you were out, I left a message.

・ Happy as they were, there was something missing.

・ I have never heard such stories as he tells.

この多義性はいったい何なのでしょうか.では,語源から as の多義性の謎に迫ってみましょう.そうなのか!

そう,そうなのです.so だったのです.「同じ」を原義に含む so が all で強められたのが also で,also が弱まったのが as というわけでした.原義が広く一般的なので,そこから多方面に派生して,用法も多彩になってきたということです.詳しくは「#693. as, so, also」 ([2011-03-21-1]) をご覧ください.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow