hellog〜英語史ブログ / 2011-01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011-01-31 Mon

■ #644. OED とヨーロッパのライバル辞書 [oed][lexicography]

19世紀半ば,ヨーロッパ各国では,比較言語学発展の波に乗って,歴史的原則に基づく大型辞書の編纂が企画されていた.この時代背景のなかで,イギリスでは A New English Dictionary on a Historical Basis の企画が創案されていた ( see [2010-02-25-1] ) .この辞書は,1933年に Supplement が出版されたときに,正式に Oxford English Dictionary と改称されることになった.同時代のヨーロッパの辞書編纂状況を眺めると,以下のドイツ語,フランス語,オランダ語の辞書が,OED 編纂者にとって追いつけ追い越せのライバルだった.

・ The Deutsches Wörterbuch of the Grimm brothers ( = DWB )

・ Dictionnaire de la langue français of Emile Littré ( = Littré )

・ The Woordenboek der Nederlandsche Taal of Matthias de Vries ( = WNT )

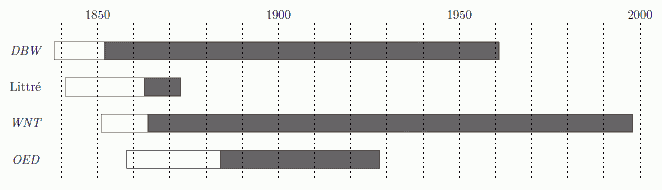

Osselton (60) による上記の各辞書の編纂にまつわる年代を,年表にまとめてみた(下図参照).白抜き棒の始点は編纂プロジェクトの "Initial impulse" の年を,白抜き棒の終点(=黒抜き棒の始点)は第1巻の出版年を,黒抜き棒の終点は最終巻の出版年(=辞書完成年)を表わす.(年代データその他はこのページのHTMLソースを参照.)

4辞書を比べると,OED は編纂の企画自体が他の辞書よりも遅れていたことが分かる.[2011-01-25-1]の記事で見た当時のイギリス文献学界の焦燥感は,この遅れからも裏付けられる.また,企画創案から第1巻出版までの期間が他の辞書に比べて長いことも注目に値する.背景には,編集主幹が Herbert Coleridge, Frederick Furnivall, James Murray と目まぐるしく交代した編纂初期の混乱があった.見込まれる作業のあまりの壮大さに圧倒され仕事に着手できなかった時期と言い換えてもよいだろう.しかし,驚いたのは,OED の企画創案から完成まで要した70年という時間はとてつもなく長いものだと思い込んでいたが,上には上がいるもので DWB と WNT については100年では効かない.歴史的原則に基づく大型辞書編纂がいかに手間のかかるものか,改めて思い知った.

・ Osselton, Noel. "Murray and his European Counterparts." Lexicography and the OED : Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 59--76.

2011-01-30 Sun

■ #643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 [adjective][syllable][pronunciation]

Quirk et al. (7.19) によると,通常,以下の過去分詞形容詞は語尾の -ed を /ɪd/ と発音し,音節を追加する.

aged, beloved, crooked, dogged, jagged, learned, naked, ragged, wicked, wretched

ただし,aged /ˈeɪdʒɪd/ は my aged father のように限定的に人の年齢を表わすときや the aged 「老人たち」の場合に使われ,人の形容でなく aged wine などと用いれば /ˈeɪdʒd/ の発音になる.beloved は,my beloved son の場合には /bɪˈlʌvɪd/ だが,She was beloved by everyone. のように動詞としての性格が強ければ /bɪˈlʌvd/ となる.また,a learned professor 「博学な教授」や a learned journal 「学術雑誌」では /ˈlɚːnɪd/ だが,a learned skill 「経験によって身につけた技術」では /lɚːnd/ である.使い分けはなかなか難しい.

本来は,規則的な過去分詞形(及び過去形)の語尾 -ed は,綴字に示されている通り,母音を伴って独立音節として発音されていた.中尾 (320--21) によれば,中英語では弱まった母音で /əd/ と発音されていたが,この母音は北部方言では13世紀から,それ以外の方言でも14世紀から消失していった.この語中音削除 ( syncopation ) は,-ed のみならず -es, -eth, -est, -en, -er などの語末形態素でも広く生じた音声変化である.ただし,消失自体はゆっくりとした過程であり,15世紀には大規模に進行したが,17世紀頃まで母音を保つ例もあった.

母音が現在まで保たれたものとしては,歯擦音 ( sibilant ) や歯破裂音で終わる語幹に接続する場合 ( ex. kisses, houses, edges, hated, ended ) が規則的な例外といえる.他には,過去分詞形容詞に副詞語尾 -ly の接続した assumedly, assuredly, supposedly などがある.これは,3子音の連続を避けるための音便として説明できるだろう.

上記のリストに掲げた一部の過去分詞形容詞で母音が保持された理由はよく分からない.とりわけ頻度が高い語群でもないので,頻度は関係なさそうだ.ただし,いずれも限定用法の形容詞として使われるという共通点があり,beloved の限定・叙述用法の発音の違いからも示唆されるとおり,用法が関与しているということは言えそうである.これについては,The driver is drunk と the drunken driver の比較などが参考になるかもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2011-01-29 Sat

■ #642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4) [oed][corpus][statistics]

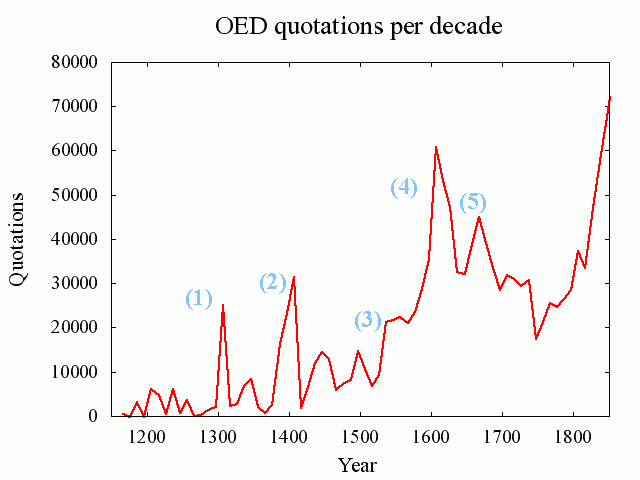

[2010-10-15-1]の記事に関連して,Brewer の論文から補足.その記事で OED の引用数を時代別にグラフ化したものを掲げたが,特に顕著な増加を示している箇所を数字で示した版を以下に示す.

Brewer (58) によると,(1)--(5) の各増加は OED 編纂上の要因によるところが大きいとされる.それぞれの事情は以下の通りである.

(1) 1291--1300年の増加.1470年以前についてはしばしばテキストの年代が不明であり,そのような場合には便宜上各世紀の中央や両端に年代を仮設定するという編集上の方針があった.また,特にこの時代については,Robert of Gloucester (1297年,3222用例) や Cursor Mundi (1300年,10771用例で OED における被引用数第2位の作品) から,かなり集中的に引用が取り込まれているという事情もある.

(2) 1391--1400年の増加.(1) と同様の世紀終わりという理由に加え,Trevisa (1387/98年,6750用例) から大量に取り込まれているという事情がある.

(3) 1521--1530年の増加.Palsgrave の Lesclarcissement (1530年,5418用例) からの大量の引用により,半ば説明される.

(4) 1581--1600年の増加.Shakespeare (33304用例) の影響が相当に大きい.

(5) 1631--1660年の増加.おそらく革命期のパンフレットからの多数の引用が影響している.

この5点の増加についてだけでも編集上の背景を具体的に知っておくと,OED の引用データの使い方(少なくともその姿勢)は変わってくるだろうと思い,メモした次第.関連する記事としては以下を参照.

・ [2010-10-10-1]: #531. OED の引用データをコーパスとして使えるか

・ [2010-10-14-1]: #535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2)

・ [2010-10-15-1]: #536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3)

・ Brewer, Charlotte. "OED Sources." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 40--58.

2011-01-28 Fri

■ #641. ゲルマン語の子音性 (3) [phonetics][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][aspiration]

[2011-01-26-1], [2011-01-27-1]の記事に引き続き,ゲルマン語の子音性について.英語音声学の基礎で学ぶことの1つに,無声破裂音が気息 ( aspiration ) を伴うということがある.英語の無声破裂音には /p/, /t/, /k/ があるが,いずれも強勢のある音節の最初に現われるときには気息を伴う.破裂音の発音には閉鎖,保持,開放の3段階があるが,開放の直後と後続母音の発音との間に短く強い息が聞かれる.これが気息と呼ばれるもので,pin, tell, come などはそれぞれ精密音声表記では [phɪn], [thɛl], [khʌm] と記される.もっといえば,息の漏れが激しいので /p/, /t/, /k/ は軽く破擦音を起こし,[pfh], [tsh], [kxh] に近くなる.一方,日本語では破裂音は強い気息を伴わない.pin, tell, come を「ピン」「テル」「カム」と発音すると英語ぽくないのは,これが理由である.

例外は,問題の無声破裂音が /s/ に先行されている場合には気息を伴わないことである.したがって,spin, stem, skull では息漏れがない.気息は,破裂の開放後に遅れて呼気が漏れるという現象だが,/s/ はもともと呼気の漏れを伴っているために,その直後で呼気をいったん止め,あらためて遅らせて漏らすということがしにくいためである.

英語の無声破裂音に関する気息という特徴はゲルマン語全体に当てはまる.一様に発音上の空気の漏れが激しく,これがゲルマン語を破擦音的にし,子音的にしていると考えることができるのではないか.気息の度合いが増して /p/ が [p] > [ph] > [ɸ] > [f] という変化を遂げて /f/ に移行する過程を想定するのであれば,それはすなわち Grimm's Law ( see [2009-08-08-1], grimms_law ) の第1段階である.そして Grimm's Law でも /s/ の直後という音声環境では無気息であり,子音推移がブロックされている (Brinton and Arnovick 132).また,/p/ > /pf/ の変化は後に改めて高地ゲルマン諸語 ( High Germanic ) で生じており,これは Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) として知られている./p/ のみならず /t/, /k/ も同様である.

このように見てくると,無声破裂音の気息がゲルマン語においていかに顕著な特徴であったか,そして現在でもそうであるかを思わずにはいられない.英語調音音声学の教えを意識してアルファベットの P を [piː] でなく [phiː] と発音するとき,そこには Grimm's Law の表わす子音推移がどのように開始されたかという問題の答えが潜んでいるのである.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2011-01-27 Thu

■ #640. ゲルマン語の子音性 (2) [phonetics][consonant][grimms_law][verners_law][sgcs][germanic]

昨日の記事[2011-01-26-1]に引き続き,ゲルマン語が子音的であることについての話題.昨日触れたクレパンと同様に,著名なフランスの言語学者 Meillet も,ロマンス語,特にフランス語と比較しながらゲルマン語の子音性を支持するようなある歴史的過程について述べている.

Ce qui rend les mots latins méconnaissables sous l'aspect qu'ils prennent en français, c'est que les consonnes intervocaliques se sont fortement altérées ou même réduites au point de disparaître; dans fr. feu, on ne reconnaît plus le latin focum; dans père, on ne reconnaît plus le latin patrem; dans mi, on ne reconnaît plus le latin medium. En germanique, il ne s'est rien passé de semblable. Certaines consonnes ont changé d'aspect; mais elles ont subsisté . . . . De là vient que les mots indo-européens sont souvent reconnaissables en germanique jusqu'à présent malgré le nombre et la gravité des changements phonétiques intervenus. (Meillet 54--55)

ラテン語単語がフランス語の取っている外観ゆえに認識できなくなっているのは,母音間の子音が激しく変容し,消失するほどまでに摩耗したことである.フランス語の feu においては,もはやラテン語の focum は認識できず,père においてはもはやラテン語 patrem を認識できないし,mi においてはもはやラテン語 medium を認識できない.ゲルマン語では,そのようなことはまったく生じなかった.子音の中には外観を変えたものもあるが,存続はした.〔中略〕これゆえに,ゲルマン語においては,数多く激しい音声変化を遂げたにもかかわらず,印欧祖語の単語がしばしば現在にいたるまで認識可能なのである.

ここで述べられている「数多く激しい音声変化」の最たるものは,もちろん Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift ( see [2009-08-08-1], [2009-08-09-1], [2010-06-06-1] ) である.種々の子音は変化を経たけれども摩耗はしなかった,その点が少なくともフランス語と比較すると異なる点だったということになろう.ゲルマン諸語は印欧祖語の語中子音を比較的よく保ってきた分だけ子音的である,ということはできそうである.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-01-26 Wed

■ #639. ゲルマン語の子音性 (1) [phonetics][phonotactics][consonant][germanic][german][sgcs]

ドイツ語は子音の多い言語だと言われる.[2011-01-13-1]の記事で言語に対するステレオタイプを話題にしたときに触れたが,ドイツ語の発音については偏見のこもった guttural 「耳障りな,喉音の,しわがれた声の」という形容がしばしば聞かれる( guttural は OALD8 の定義によると "(of a sound) made or seeming to be made at the back of the throat" ) .

しかし,より客観的に音声学的な観点からは,ある言語が子音的な言語というときには何を意味するのだろうか.あくまで他の言語との相対的な意味ではあるが,例えば,音韻体系において子音の種類が多く,音素配列 ( phonotactics ) において子音の組み合わせが豊富で,現実の発話に際して子音の頻度が高い,などの条件が考えられるだろうか.このような観点で複数の言語を比較すれば,より子音的な言語やより母音的な言語という区分けは一応できそうである.

例えば英語と比べての話しだが,ドイツ語は Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) により /pf/, /ts/, /x/ のような破擦音 ( affricate ) や摩擦音 ( fricative ) の系列が発達しており,/s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/ のような歯擦音 ( sibilant ) も豊富である.子音の組み合わせ方も schlecht 「悪い」, Tschechoslovakisch 「チェコスロバキアの」, Zweck 「目的」などに垣間見られる通り顕著である.

しかし,英語もドイツ語に比べて子音性が著しく劣っているわけではない.ghosts /gəʊsts/, sphinx /sfɪnks/, streets /striːts/ などはなかなかに guttural だし,最も多くの単音からなる1音節語といわれる strengths /streŋkθs/ に至っては「3子音1母音4子音」という guttural な配列である.

ドイツ語や英語に限らず一体にゲルマン語は子音的である.と,少なくともフランスの言語学者たちは評している.例えば,クレパンは,次のような点(主に英語について)を指摘しながら,ゲルマン諸語は「子音の優勢がはっきりと現われている」 (p. 70) と述べている.

(1) 語頭の母音に先行する声門破裂音が際立っていたために,古英語頭韻詩の頭韻に参加していた.

(2) ゲルマン語の強さアクセント ( stress accent ) は子音連結や強勢音節を閉じる子音をはっきりと浮かび上がらせる.

(3) 重複子音 ( ex. OE mann, wīfmann, bringann ) が豊富である.

(4) PDE thunder, sound などに見られるように /n/ の後に /d/ が挿入される例 ( insertion ) が見られる.

(5) 単音節化に向かう英語の傾向そのものが子音を際立たせている.例えば,切り株 ( clipping ) による bus, pop やかばん語 ( blend ) による smog など.

○○語(派)の特徴というのは,非○○語(派)との比較からしか浮かび上がってこない.その意味では,ロマンス語を母語とする言語学者によるゲルマン語評,英語評というのはしばしば傾聴に値する.

・ アンドレ・クレパン 著,西崎 愛子 訳 『英語史』 白水社〈文庫クセジュ〉,1980年.

2011-01-25 Tue

■ #638. 国家的事業としての OED 編纂 [oed][philology]

[2010-02-25-1]の記事で OED 制作プロジェクトについて触れた.そこでは,1857年の時点で英語世界に存在した英語辞書のもつ数々の問題点が,新しい本格辞書の編纂の動機づけとなったことを述べた.しかし,当時の大陸ヨーロッパ,特にドイツとフランスにおける文献学のめざましい業績を考慮に入れると,イギリスにおける OED 編纂の背景には,イギリス文献学界の焦燥感,もっと言えば文献学の名を借りた愛国主義があったのである.

19世紀にヨーロッパで隆盛した比較言語学を支えていたのは主にドイツ人だった.その最新の比較言語学の成果を反映して,グリム兄弟 ( Jacob and Wilhelm Grimm ) は1838年,後に高評を得ることになるドイツ語辞典 Deutches Wörterbuch の編纂を開始していた(第1巻は1852年に出版され,全32巻の完成はなんと1961年のこと).フランスでも,Paul-Émile Littré が1844年にフランス語辞典 Dictionnaire de la langue française を開始していた(1863--1873年にかけて4巻が出版された).大陸ヨーロッパにおけるこの2つの偉業を目の当たりにして,イギリス文献学の関係者は完全に焦っていた.例えば,The Philological Society の会長だった Richard Morris は1875年の会長講演で,この60年間イギリスは独立した研究によって比較言語学の進展にほとんど貢献することができなかったと嘆いている.その次期会長を務めた Henry Sweet も1877年に同様の趣旨でイギリス文献学の出遅れを憂慮した.

OED の編集主幹 James Murray もそのようなイギリス文献学の焦燥感を共有していたが,新しい辞書を作るのに拙速は慎むべきだとの強い意見をもっていた.ドイツとフランスの偉業を見て,イギリスの新辞書はより完璧でなければならないと,野心的なライバル意識を燃やしていた.大陸のライバルに単に追いつこうとするのではなく,追い越そうと遠望していたのである.実際,イギリス内でもそのような期待が抱かれていた.オックスフォード大学の Max Müller (比較言語学をイギリスに根付かせることに貢献したドイツ人学者)は,1878年に OED の編纂に対して熱い期待を寄せた.

In an undertaking of such magnitude, in which one might almost say that the national honour of England is engaged, no effort should be spared to make the work as perfect as possible, and at all events no unworthy rival of the French Dictionary lately published by Littré, or the German Dictionary undertaken by the Brothers Grimm. (qtd in Mugglestone, p. 5)

OED の編纂に直接イギリスという国が国家的に参与したということはない.しかし,少なくとも文献学者にとっては OED 編纂は国の威信をかけた大事業だったのである.OED のページを繰るたびに,編纂者の勤勉さ,いや狂気ともいうべき凄みを感じる.そこには単なる学問的な関心以上の何かがあると考えざるを得ない.それが愛国心なのだろうと思うと,すえ恐ろしい気もする.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2011-01-24 Mon

■ #637. クルガン文化と印欧祖語 [indo-european][archeology][kurgan][substratum_theory][tocharian][map][reconstruction]

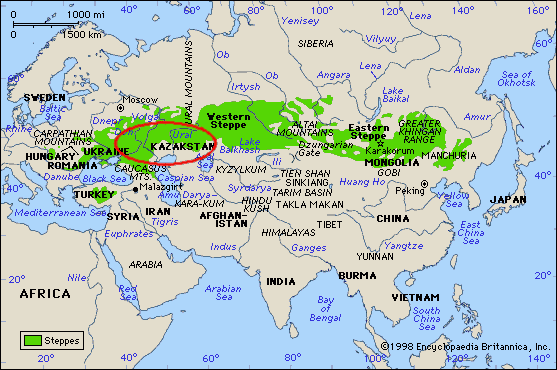

[2011-01-20-1]の記事で触れたように,印欧祖語 ( Proto-Indo-European ) の起源に関しては諸説が提案されてきた.現在では,ウクライナ,ロシア南部,カザフスタンのステップ地帯に栄えたクルガン文化 ( the Kurgan culture ) の担い手が印欧祖語の話者だったとする説が比較的優勢である.最初にこの学説を唱えたのは考古学者 Gimbutas で,彼女は1963年の論文で従来の印欧語ヨーロッパ起源説に異を唱え,黒海からカスピ海を経てアラル海に渡るステップ地帯が印欧語の故郷ではないかと提起した.考古学についてはまるで門外漢だが,問題の論文を読んでみた.要旨は以下の通りである.

(1) 比較言語学上の前提として,印欧祖語の故郷は Finno-Ugric, Caucasian, Semitic 語族の近隣にあったに違いない.

(2) 印欧諸語のなかで強い類似を示す語派の分布を考慮すると,印欧祖語の故郷は比較的限られた地域に同定される.

(3) ヨーロッパを故郷と仮定した場合,遠く東に分布する Indic 語派や Tocharian ( see [2009-08-06-1], [2009-08-14-1] ) を説明するのに東への大移動が前提となるが,それを示す考古学的な証拠はない.

(4) それに対して,紀元前3千年紀前半のユーラシアステップ地帯には活発な東西文化交流のあったことが考古学的に確証されている.

(5) ここにユーラシアステップ地帯に栄えたクルガン文化の存在が浮かび上がってくる.Kurgan とはロシア語で「塚,古墳」 "barrow" を意味する.この文化の考古学上の最大の特徴は,死者を土を盛った塚に埋葬した点であり,これは西に隣接する北黒海文化 ( the North Pontic culture ) とは著しい対照をなす.

(6) クルガン文化の担い手は長頭で背丈が高くきゃしゃだったとされる.紀元前3千年紀には,すでにいくつかの変種に分かれており,小規模な集団で丘の上で半遊牧的な生活を営んでいたと考えられる.強力な王・貴族によって統治される組織的な集団で,牛車をもっており,紀元前3千年紀後半にはヨーロッパ各地を征服しては自言語を押しつけていった. *

That the Kurgan people succeeded in conquering almost two-thirds of the European continent was probably largely due to their social organization and to the possession of vehicles. (827)

(7) しかし,ヨーロッパ征服のあいだに諸文化の融合が起こり,各地で様々な文化が分化していった.

For about two or three centuries after the Kurgan appearance in Europe, archeology shows a coexistence of different cultural elements, a process of hybridization, a degeneration and a gradual disappearance of local elements. The old cultural patterns tapered off, but the influence of the substratum cultures remained as a strong undercurrent which led to an increased differentiation of the culture and to the formation of a variety of separate groups. (827)

(8) このクルガン分化の担い手こそが,印欧祖語の共通の祖先なのではないか.

I would like to see in the expanding Kurgan people the common ancestors of all Indo-European groups that formed in the successive centuries in Europe and the Near East. (829)

特に重要な点は,クルガン文化は早い段階から分化を起こしていたと推定されていることである.ヨーロッパ征服以前にも北黒海文化やカフカス文化と融合しており,征服以降はますます諸文化と融合してきた.初期から必ずしも一様な集団ではなかったということは,比較言語学上の語の再建形をどのように解釈すべきかという問題にも大きく関わってくる.

常に移動する一様でない文化集団---これは過去だけでなく現在の印欧語族にもあてはまる表現である.

There never was a period of "definitive development and of a final linguistic crystallization"---either in prehistoric, or in historic times. All was fluid, all was and still is changing. (833)

・ Gimbutas, Marija. "Indo-Europeans: Archeological Problems." American Anthropologist 65 (1963): 815--36.

2011-01-23 Sun

■ #636. 語源学の開拓者としての OED [oed][johnson][etymology][lexicography]

[2010-12-16-1], [2010-12-17-1]の記事で英語語源学の略史を記したが,科学的な語源学の結実は Skeat の著作の出版や OED 編纂の進んだ19世紀後半のことである.19世紀にドイツを中心に発展した比較言語学の成果がはっきりと感じられるようになり,科学的な語源学が英語にも適用されるようになった.その時代の語源学者や辞書編纂者にとっては18世紀以前の語源辞書(主として念頭にあったのは Johnson の辞書)はほとんど使い物にならないと考えられ,OED の編纂者たちにとっては多くの語源欄の執筆はゼロからのスタートといっても過言でなかった.通常,辞書編纂という事業は多かれ少なかれ先行辞書の恩恵にあずかりつつ進むという点で,伝統 ( tradition ) の継承を体現しているものである.だが,OED は,語源情報に限らないが,多くの点で革新 ( innovation ) を体現することを目指しており,要求されてもいた.

OED 編集主幹 Murray は,イングランドにおける語源学は1850年くらいに始まったにすぎないと強調しており,先行の Johnson の辞書の語源や Horne Tooke の哲学的語源論は信用していなかったという.

Though Murray can be seen to concur with Richardson in his statement that 'one does not look in Johnson for Etymology, any more than in 18th c. writers for biology or electricity' (MP/20/12/1906), the speculative etymologies of Horne Tooke were, if anything, still more remote from the philological rigour at which he aimed . . ." (Mugglestone 15)

ゼロからのスタートという Murray の方針は次の通りだった.Murray の言葉を引用しよう.

'In dealing with any previous etymological treatment of a word, I always go predisposed to find it wrong . . . I fasten on the weakest point, & if that fails, the thing is done; if it stands, try the next.' (Mugglestone 15)

語源解明という作業の難解さ,そしてそれに起因する語源学の不安定感については[2010-08-06-1]の記事で話題にしたが,Murray ら職人的辞書編纂者にとっても語源は最大の難物だった.OED は多くの側面で英語辞書の開拓者だったが,特に語源の分野において最も開拓者のイメージがふさわしいと,Mugglestone は評している.

If the image of the pioneer engaging with the unknown was one to which Murray had recourse on a number of occasions, it is perhaps nowhere more pertinent than in the etymological explorations of Murray, Bradley, Craigie, and Onions, as they sought to solve the many puzzles of linguistic history which had, hitherto, been left in obscurity. (Mugglestone 15)

所与の語源説の解釈には常に慎重でなければならないという教訓を思い出させると同時に,OED 編纂者のみならず Skeat を含めた英語語源学を切り開いた碩学に対して畏敬の念を禁じ得ない.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2011-01-22 Sat

■ #635. 近年の綴字改革論争 (2) [spelling_reform]

昨日の記事[2011-01-21-1]の続編.綴字改革に対する Crystal の否定的な見解を示す1998年の論文を受けて,自らが Cut Speling ( see [2010-12-20-1] ) なる綴字改革案を提出している Christopher Upward が翌年,同じ English Today 誌上にて反論を繰り広げた.Upward は,1908年創立の The Simplified Spelling Society (現在は The English Spelling Society )の協会誌編集長も務めたことのある人物である.

綴字改革者当人である Upward にとって,Crystal の「綴字改革は向こう100年は進展しない」との見解は受け入れがたいだろう.Upward は昨日示した Crystal の5点の議論のそれぞれに反論を加えている.昨日の5点に対応させて,反論を要約しよう.

(1) 教育機関が綴字改革に意欲を示した事例は過去にあるし,公的機関は綴字改革よりも大きな社会制度改革(度量衡や通貨の切り替え)をこれまでにしてきた.

(2) 改革というものは常に最初は抵抗を伴うものである.しかし,綴字改革の効果は学習者はもとより各業界においても現われるはずであり,結果として得られるメリットを重視すべきである.

(3) 20世紀後半の綴字改革は,新文字を導入するなどの急進的な改革ではなく,不規則性を減じるという方向での穏健な改革が主流となってきており,その点で緩やかな合意ができてきた.綴字改革者のあいだで意見の一致を形成することは確かに難しいが,時間の問題であると考える.

(4) 不規則な綴字は大多数の人々を現実に "put off" してきた.英語の綴字を学び損なった人々は "functionally illiterate" とレッテルを貼られているのが現実である (31) .不規則な綴字にもかかわらず世界語になったという議論は,だからといって綴字改革が必要でないという議論にはつながらないはずだ (32) .

(5) 世界英語の時代において綴字改革が世界に益するということ,"an international opportunity" (33) であることを実際的で積極的な精神でもって説いてゆけば,綴字改革は国際的にも達成しうる目標である.

Crystal を「冷ややかな」と表現すれば,Upward は「熱い」.綴字改革の歴史を眺めると,常にその背後に潜んでいるのは,理屈というよりはこの温度差,情熱の差であるような気がしてならない.

余談だが,英語学のレファレンスとして著名なものに The Cambridge Encyclopedia of the English Language と The Oxford Companion to the English Language がある.前者は Crystal が著わしたものであり,後者には Upward が共同編集者の1人として参与しているのがおもしろい.

・ Upward, Christopher. "In Defence of Spelling Reform." English Today 57 (1999): 31--34.

・ Crystal, David. "Isaac Pitman: The Linguistic Legacy." English Today 55 (1998): 12--19.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2011-01-21 Fri

■ #634. 近年の綴字改革論争 (1) [spelling_reform][standardisation]

[2010-12-24-1]の記事で「英語の綴字改革が失敗する理由」を考えた.授業でブレストもして様々な原因が提示されたのを見たが,その上で前世紀末に English Today 誌上で繰り広げられた綴字改革論争を読んでみた.論争の発端を作ったのは Crystal の1998年の論文である.前年1997年に,速記法 Phonography を生み出し,綴字改革運動へも並々ならぬ精力をつぎ込んだ Isaac Pitman (1813--97) の没後100年祭が開かれたのを受けて,Crystal が Pitman の業績を評した論文だった.

論文中で,Crystal は Pitman の綴字改革という言語的大義に対する熱意と精力こそ称賛しているが,綴字改革の運動そのものについては冷ややかな態度を示している.[2010-12-24-1]にも記したが,Crystal は綴字改革失敗の理由として以下の点を挙げている.

(a) すでに伝統的な正書法を身につけている人は新しい正書法に順応しにくい

(b) 表音式綴字を推し進める場合,どの英語変種の発音を規範として採用するかという選択の問題が生じる

(c) 新旧綴字の差によって過去との "communication barrier" が生じる ( see [2009-05-13-1] )

(d) 各改革者は自らの改革案を至上のものと考えるため,改革者間に妥協や一致が見られない

一方,問題の論文中では5点が挙げられており,そのうち上記の箇条書きと2点は重複するが,3点は異なっている.その5点を以下に引用する.

(1) "the lack of any official body capable of acting as a clearing-house for linguistic ideas" (14)

(2) ≒ (a) "the 'immense dead weight of vested interest opposition' from those who have already mastered the traditional system, and who publish in it" (14)

(3) ≒ (d) "'the great diversity of projects for improving our spelling which are put forward by reformers, who have never agreed on any single scheme'" (14)

(4) "this remarkable growth [of English in the past century] has taken place despite the existence of the irregular spelling system. . . . It has not put people off. . . . but the learners learn on regardless." (17)

(5) "the growth of the language in fact militates against any spelling reform becoming successful. The more international any language becomes, the more difficult it is to achieve agreement about matters of usage . . . [T]he language has become so international that any attempt to control its use would require unprecedented levels of cooperation." (17)

(1)--(3) は,実際には Pitman の伝記 The Life of Sir Isaac Pitman を著わした Baker が pp. 210--11 で触れている理由ということだが,(4)--(5) は Crystal 自身のものである.

Crystal の英語観は時に現状容認主義と批判されることがあるが,批判者は例えば (4) のような点を取り上げてそのように評するのだろう.(4) は,不規則な綴字にもかかわらず英語は現に世界語になったではないか,という議論である.

興味深いのは,Crystal が英語の標準化の歴史のなかに綴字改革を位置づけているくだりである.英語の語彙は18世紀半ばに Dr Johnson の辞書をもってある程度の秩序がもたらされた.次に規範英文法が Robert Lowth や Lindley Murray によっておよそ同時期に確立された.発音についても,ほぼ同時期に John Walker の発音辞書が著わされ,ある程度の標準化が達成された.では,次は正書法 ( orthography ) ,と来るのが自然である.これが Pitman の生きた19世紀の綴字改革が置かれた歴史的文脈だったと,Crystal はいう (15) .しかし,19世紀末には英語の世界語への路線はすでに見えていた.綴字改革をよそに,英語は着実に世界へと拡大していたのである.結果として,世界語としてより学びやすくするために綴字改革を進めようという19世紀後半から現われた大義は,現実によって裏をかかれたともいえる.

しかし,この Crystal の綴字改革への冷ややかな視線は,自ら Cut Speling なる綴字改革案を提出している Upward による反論を誘うことになった.その趣旨は明日の記事で.

・ Crystal, David. "Isaac Pitman: The Linguistic Legacy." English Today 55 (1998): 12--19.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 276--77.

・ Upward, Christopher. "In Defence of Spelling Reform." English Today 57 (1999): 31--34.

2011-01-20 Thu

■ #633. beech と印欧語の故郷 [indo-european][comparative_linguistics][map][history_of_linguistics]

昨日の記事[2011-01-19-1]の続編.印欧語比較言語学史における論争,「ブナ問題」 ( Buchenargument ) とは何か.今回は,この論争について風間 (pp. 32--36, 60) に拠って概説する.

19世紀は比較言語学が著しく発展した時代だが,それに伴って印欧祖語の故郷の探索への熱も高まった.印欧祖語の語形が理論的に再建できるということは,その語を用いる民族が歴史的,地理的に存在したとということを示唆する.では,その印欧祖語の担い手たる民族の故郷はどこだったのか.

考え方は次の通りである.多くの印欧諸語に文証され,互いに形態的な対応を示す同根語 ( cognate ) は,原初の印欧祖語で使われていた可能性が高い.それに対して,少数の言語にしか同根語が存在しないような語は,諸語への分化の過程で導入された可能性が高い.多くの言語にみられる同根語の一覧を作ってみれば,それが印欧祖語の中心的な語彙であり,印欧祖語文化の一面を垣間見せてくれる可能性が高い.特に一覧に動植物の名前が含まれていれば,それらの地理的な分布を調べることによって,印欧祖語の故郷も推定できるかもしれない.

このような仮定に基づき様々な動植物が注目されてきたが,その1例が問題のブナだった.最初にブナを取り上げたのは L. Geiger (1829--70) という言語哲学者だった.Geiger はブナの古代の生育地を,当時のプロシア領バルト海州の西側とし,特に現在のドイツを中心とした地域と推定した.後にこの範囲はさらに厳密になり,ヨーロッパブナの生育地は,北は旧ケーニヒスブルク(現カリーニングラード)から南は黒海に臨むクリミア半島を結ぶ線の西側と限定された.

なぜ複数の候補語からブナが選ばれて脚光を浴びることになったのかは,必ずしも自明ではない.ブナを表わす同族語はインド語派には見られないし,ギリシア語の対応語は指示対象がブナそのものではなく "edible oak" である.せいぜいゲルマン語派,イタリック語派,大陸ケルト語に共通して文証されるにすぎず,そもそも,印欧祖語に存在していたはずの語の候補としては証拠が弱いのである.

しかし,ブナはその生育地の限界線が上述のようにヨーロッパ東部で縦断しているために,2つの点で象徴的な意義を付されることとなった.1つは,当時の印欧語の故郷に関する2つの対立する学説---アジア説とヨーロッパ説---を巡る議論で,ブナがヨーロッパ説支持者によって利用されたことである.ヨーロッパ説支持者にとっては,ブナの限界線はアジア説を退けるのに都合よく引かれていたのである.学界政治に利用されたといってよいだろう.もう1つは,より純粋に比較言語学的な問題が関わっている.印欧諸語は,[2009-08-05-1]の記事で見たように,西側 centum グループと東側 satem グループに大別される.この区別の要点は /s/ と /k/ の子音対応にあるが,地理的な分布でいえばおよそきれいに東西に分かれており,ブナの限界線が縦断して東西の境界線となっていることは,説明上都合がよい.

はたして,ブナを表わす語は印欧語故郷論において実力以上の価値を付与されることになった.冷静に考えればブナに注目すべき根拠は薄いのだが,学界にも時代の潮流というものがある.ブナ問題によってヨーロッパ説を巡る議論は盛り上がり,人類学や考古学の分野をも巻き込んでヨーロッパ説,さらにはより限定的にドイツ説が出現してくる.ドイツの印欧語の故郷を巡る議論はやがてドイツ民族優勢論に発展し,ナチズムへなだれ込んでゆくことになった.比較言語学の問題が,ブナを巡って政治的に利用されたのである.

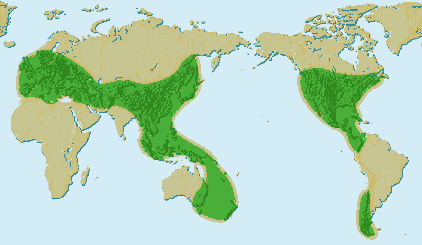

戦後,ドイツ説は一時陰をひそめたが,ブナ問題ならぬ鮭問題 ( Lachsargument ) によって復活した.ブナ問題についてはすでに過去のものと思われたが,南部説を採るイギリス人のギリシア学者 R. A. Crossland はブナの指示対象を従来の Fagus silvatica 「ヨーロッパブナ」だけでなく Fagus orientalis へ拡張することで限界線を自説に適合するように南下させた.確かに,言語においてある語が新環境で指示対象を変化させるということは頻繁に生じるものである([2011-01-02-1]の記事でみたアメリカにおける事例を参照).また,現在におけるブナ科の生育地分布図(下図参照)を見ればわかるように,beech の同族語が広くブナの仲間を指示してよいということになれば,ブナはもはや印欧語の故郷を決定する鍵とななりえないだろう.ここに,ブナ問題の最大の陥穽がある.

故郷を探るロマン,学界政治,民族主義的な思惑,こうした人間くさいものがブナを一躍有名にしてきたのである.風間 (p. 60) の指摘するとおり,現在でもまだ「ぶな」は生きているかもしれない.

ちなみに,現在では M. Gimbutas によって提唱されたロシア南部のステップ地帯に栄えたクルガン文化の担い手が印欧祖語を話していたのではないかとする説が有力である.

・ 風間 喜代三 『印欧語の故郷を探る』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2011-01-19 Wed

■ #632. book と beech [plural][indo-european][i-mutation][etymology]

[2010-11-03-1]の記事で古英語 bōc "book" の屈折表を示した.この語は,複数の主格・対格(および単数の属格・与格)で i-mutation の作用を示す,典型的なゲルマン語派の athematic declension の例である.古英語では現代風の複数形態 books に類する形ではなく,語幹母音が前寄りに変化し,それに伴って語尾子音が口蓋化 ( palatalise ) した bēċ なる形態が用いられていた.もし後の歴史で類推によって -s 語尾を取ることがなかったならば,この形態は *beech として現代に伝わっていたはずである.

"books" に対応する語としての *beech は確かに現代に伝わらなかったが,beech という語は「ブナ」(ブナ科ブナ属)の意で現代英語に存在している.beech と book は形態上たまたま関係しているわけではなく,確かに語源的な関係がある.この場合,前者から後者が派生されたとされている.かつてブナの灰色で滑らかな樹皮の板にルーン文字が書かれたことから,ブナは文字や本の象徴となったのである.

beech 「ブナ」は印欧祖語の *bhāgos に遡る.諸言語での形態を列挙すると,German Buche ( Old High German buohha ), Dutch beuk ( Middle Dutch boeke ), Old Norse bóc; Latin fāgus; Greek phāgós / phēgós "edible oak"; Old Slavonic buzū "elm" など.

現代英語の beech は beech-tree, beech-wood などの単純な複合語のほか,母音を変化させた形態で buckwheat 「ソバ」(種がブナの実に似ていることから)の第1要素としても認められる.

さて,この beech はかつて比較言語学の大論争を巻き起こしたことがある.印欧語比較言語学史上に名高い「ブナ問題」 ( Buchenargument ) は,比較言語学のロマンと民族主義の危うさを象徴する例として現代にまで記憶されている.その「ブナ問題」とは何か.それは明日の記事で.

2011-01-18 Tue

■ #631. blending の拡大 [word_formation][morphology][phonaesthesia][blend][productivity]

昨日の記事[2011-01-17-1]で blending 「混成」,blend 「混成語」,portmanteau word 「かばん語」といった術語を紹介したが,今日は英語における blending の通時的傾向について概説しつつ,blend の例を挙げたい.

中英語期以前には,混成語の明らかな例はほとんどない.Chaucer の nifle ( nihil + trifle ) "trifle" が例として挙げられることがあるが,MED の語源によれば Anglo-French からの借用語だという.近代英語以降は少しずつ混成語が現われ始め,2語の意味を合成するという本来の機能に加えて,滑稽・揶揄・嘲笑などの効果を狙ったものも出てくる.foolosopher ( fool + philosopher ), balloonacy ( balloon + lunacy ) などである.Lewis Carroll (1832--98) は昨日の記事で挙げた slithy, mimsy のほかにも chortle ( chuckle + snort ) や galumph ( gallop + triumphant ) などの例を生み出しており,まさに portmanteau word の生みの親といえる.

しかし,混成語の生産性が真の意味で爆発したのは20世紀に入ってからである.政治・文化・科学など社会のあらゆる側面で情報量が爆発的に増加するに伴って,新しい語彙の需要も増した.少ない音節に多くの情報を詰め込む "densification" の潮流 ( see [2011-01-12-1] ) に合致するスマートな語形成の1つが,混成だったのである.

上記の経緯で,現代英語にはきわめて多数の混成語が存在する.枚挙にいとまがないが,混成語の生産性の高さと活用の広さをつかむために,ランダムに例を挙げてみよう.

| blend | 1st element | 2nd element |

|---|---|---|

| avionics | aviation | electronics |

| brunch | breakfast | lunch |

| docudrama | documentary | drama |

| Ebonics | Ebony | phonics |

| edutainment | education | entertainment |

| electret | electricity | magnet |

| electrocute | electro | execute |

| Eurovision | Euro- | television |

| flush | flash | blush |

| Franglais | Français | Anglais |

| infomercial | information | commercial |

| liger | lion | tiger |

| motel | motor | hotel |

| Oxbridge | Oxford | Cambridge |

| Paralympics | parallel | Olympics |

| podcast | pod | broadcast |

| simulcast | simultaneous | broadcast |

| Singlish | Singapore | English |

| smog | smoke | fog |

| telethon | telephone | marathon |

多くの混成語は一方の語の前部と他方の語の後部を組み合わせる構成になっているが,docudrama や podcast のように一方の語は縮約されずに語幹全体が活用されているものもあるし,electrocute の electro- や Eurovision の Euro- のように combining form ( see [2010-10-31-1] ) として定着している要素が用いられているものもある.

最新の例としては,2010年の流行語 ( see [2011-01-10-1] ) としてノミネートされた語から,メキシコ湾への石油流出事件に引っかけた「多数」を意味する spillion ( spill + million ) ,米政治家 Sarah Palin による造語 refudiate ( refute + repudiate ) ,hacktivism ( hacking + activism ) などがある.現代英語で最も勢いのある語形成の1つであることは間違いないだろう.

なお,[2010-01-10-1]の記事で挙げた phonaesthesia の各例も広い意味では blending の一種と考えられるかもしれない.

2011-01-17 Mon

■ #630. blend(ing) あるいは portmanteau word の呼称 [word_formation][morphology][popular_passage][terminology][blend][contamination]

blend 「混成語」は blending 「混成」という語形成によって作られる語である.最も有名な混成語の1つは brunch だろう.breakfast + lunch をつづめたもので,2語を1語に圧縮したものである.複数のものを1つの入れ物に詰め込むイメージで,かばん語 ( portmanteau word ) と呼ばれることも多い( portmanteau は OADL8 によると "consisting of a number of different items that are combined into a single thing" ).

portmanteau word という表現は,Lewis Carroll 著 Through the Looking-Glass (1872) の6章で Alice と Humpty Dumpty が交わしている会話から生まれた表現である.Alice は,鏡の国の不思議な詩 "JABBERWOCKY" の最初の1節を Humpty Dumpty に示した.

'Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

これに対して Humpty Dumpty が一語一語解説してゆくのだが,1行目の slithy について次のように述べている.

'Well, "slithy" means "lithe and slimy." "Lithe" is the same as "active." You see it's like a portmanteau --- there are two meanings packed up into one word.'

同様に3行目の mimsy についても,"flimsy and miserable" の portmanteau word として説明を加えている.

より術語らしい響きをもつ blending という呼称については,OED によると初例は Henry Sweet 著 "New English Grammar" (1892) に見いだされる.

Grammatical and logical anomalies often arise through the blending of two different constructions.

通常 blending とは2語を基にした意識的な造語過程を指すが,2語の意味の同時想起によって生じる無意識の混乱に基づいた needcessity ( need + necessity ) のような例も含みうる.ただし,後者は contamination 「混同」として区別されることもある.

blending は語形成の一種として広く知られているためにその陰であまり知られていないが,文法的な「混成」の現象もある."Why did you do that?" と "What did you do that for?" が混成して "Why did you do that for?" なる表現が表出したり,"different from" と "other than" から新しく "different than" が生じたりする例である.日本語の「火蓋を切る」と「幕を切って落とす」が混成して「火蓋を切って落とす」となるのも同様の例である.

2011-01-16 Sun

■ #629. 英語の新語サイト Word Spy [lexicology][neologism][link][web_service]

英語の新語ウォッチには Paul McFedries によるサイト Word Spy が注目に値する.1996年以来,新語が日々追加されており,現時点で2750以上の新語が登録されている.最大の特徴は,ほとんどの新語(全体の約85%)について用例と出典が与えられており,多く(全体の約73%)は初出年も記されていることだ.

サイトを走査し,初出年の記載のある2019個について初出年ごとに数え上げてみたのが次の棒グラフである.連続して50例を超えているのは1987--2006年の20年間で,特に1990年代は層が厚い.

1962 ( 1) 1963 ( 1) 1964 ( 1) 1970 ( 1) 1972 ( 2) * 1973 ( 3) * 1975 ( 5) ** 1976 ( 8) **** 1977 ( 11) ****** 1978 ( 14) ******* 1979 ( 16) ******** 1980 ( 24) ************* 1981 ( 33) ****************** 1982 ( 32) ***************** 1983 ( 39) ********************* 1984 ( 38) ********************* 1985 ( 54) ****************************** 1986 ( 47) ************************** 1987 ( 59) ******************************** 1988 ( 66) ************************************ 1989 ( 67) ************************************* 1990 ( 77) ****************************************** 1991 ( 78) ******************************************* 1992 ( 83) ********************************************** 1993 ( 72) **************************************** 1994 (100) ******************************************************* 1995 (101) ******************************************************** 1996 (101) ******************************************************** 1997 ( 87) ************************************************ 1998 ( 78) ******************************************* 1999 (109) ************************************************************ 2000 ( 85) *********************************************** 2001 (111) ************************************************************* 2002 ( 87) ************************************************ 2003 ( 66) ************************************ 2004 ( 57) ******************************* 2005 ( 56) ******************************* 2006 ( 61) ********************************** 2007 ( 32) ***************** 2008 ( 33) ****************** 2009 ( 14) ******* 2010 ( 9) *****

[2011-01-10-1]の記事で American Dialect Society による2010年の流行語大賞の話題を取り上げたが,そのノミネート語の多くは Word Spy で発見できなかった.ただし,MOST LIKELY TO SUCCEED 部門でノミネートされた hacktivist と telework はしっかりと掲載されていた.

掲載基準など詳しいことは分からないが,American Dialect Society の定期刊行誌 American Speech の新語記事 "Among the New Words" と合わせて,直近数十年の新語の傾向を探る資料として活用することができるかもしれない.

2011-01-15 Sat

■ #628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2) [language_change][speed_of_change][ame_bre][americanisation][wsse]

昨日の記事[2011-01-14-1]で,The Brown family of corpora の使用を念頭に,英米2変種2時点のクロス比較によって観察される,言語項目の頻度差に関する類型論を Mair (109--12) に拠って概説した.それをより一般的な形でまとめようとしたのが,Leech et al. (43) の類型論である.ここでも念頭にあるのは The Brown family of corpora の4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) だが,昨日の類型論よりも抽象的なレベルでいくつか有用な用語を導入している.

(a) regionally specific change: 一方の変種には通時変化が見られるが,他方の変種には見られない場合.逆に,(どのような変化の方向であれ)両変種で通時変化が見られる場合は regionally general change と呼ばれる.

(b) convergent change: 両変種で収束する方向へ通時変化が生じている場合.逆に,分岐する方向へ変化が生じている場合は divergent change と呼ばれる.

(c) parallel change: 両変種で平行的に通時変化が生じている場合.完全に逆方向に生じている場合は contrary change と呼ばれる.

(d) different rates of change: 両変種で同方向に通時変化が生じているとしても,変化の速度が異なっている場合がある.速度がおよそ同じであれば,similar rates of change と呼ばれる.

(e) different starting/ending points: 両変種で通時変化の開始時期あるいは終了時期が異なっている場合.およそ同じタイミングであれば,similar staring/ending points と呼ばれる.

(f) the follow-my-leader pattern: 両変種で平行的に通時変化が生じているが,一方が他方をリードしていると考えられる場合.(c) の下位区分と考えられる.

これを昨日の類型論と掛け合わせると相当に複雑な様相を呈するだろう.1変種に固定してその中で通時変化を扱う研究,あるいは2変種を取り上げて共時的な比較する研究ですら十分に複雑な問題が生じるのであるから,2変種2時点のクロス比較の研究がいかに複雑を極めることになるかは想像できそうだ.

英語諸変種の Americanization が1つの潮流であるとすると,ある変種が AmE を参照点として相対的にどのように通時変化を経ているかを短期的に観察する研究はどんどん増えてくるかもしれない.また,AmE が参照点であるというのも一過性のことかもしれず,今後,WSSE ( World Standard Spoken English ) やインド英語など別の変種が参照点になってゆくという可能性も,少なくとも部分的には否定できない.参照変種の影響力を見極めるために,"diachronic comparative corpus linguistics",2変種2時点クロス比較研究が,今後はもっと注目されてくるのではないだろうか.

・ Mair, Christian. "Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics 6 (2002): 105--31.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-14 Fri

■ #627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 [language_change][speed_of_change][corpus][brown][ame_bre]

[2010-06-29-1]の記事でみたように,The Brown family of corpora を構成する4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) を用いることによって英語の英米変種間の30年間ほどの通時変化を比べることができる.このように信頼するに足る比較可能性を示す複数のコーパスを用いた通時研究は "diachronic comparative corpus linguistics" (Leech et al. 24) と呼ばれており,相互に30年ほどの間隔をあけた英米変種のコーパス群が過去と未来の両方向へ向かって編纂されてゆくものと思われる.

地域変種と年代という2つのパラメータによって得られる言語項目の頻度の差について,理論的な解釈は複数ありうる.Brown family の場合にはどのような解釈があり得るか,Mair (109--12) が論じている2変種間の通時比較によって得られる言語的差異(の有無)の類型論 ( "typology of contrasts" ) を改変した形で以下に示そう."=" は変化の出発点を,"+/-" は変化の生起とその方向を示す.

(1) nothing happening

BrE: = → =

AmE: = → =

(2) stable regional contrast

BrE: = → =

AmE: +/- → +/-

(3) parallel diachronic development

BrE: = → +/-

AmE: = → +/-

(4) convergence: Americanization

BrE: +/- → =

AmE: = → =

(5) convergence: 'Britishization'

BrE: = → =

AmE: +/- → =

(6) incipient divergence: British English innovating

BrE: = → +/-

AmE: = → =

(7) incipient divergence: American English innovating

BrE: = → =

AmE: = → +/-

(8) random fluctuation

BrE: = → +/-

AmE: +/- → +/-

(1), (8) は最も多いが観察者の関心を引かない平凡なタイプの差異(の欠如)である.(2) は確立された不動の英米差,例えば <honour> vs. <honor> の綴字や got vs. gotten の使用が例となる.(3) の例は Mair では挙げられていないが何があるだろうか.(4) は Americanization の事例,例えば help が原型不定詞を取るようになってきている傾向を思い浮かべることができる(ただし BrE でのこの傾向はすべてが Americanization に帰せられるというわけではない).(5) は非常にまれだが 'Britishization' の例である.例えば AmE での準助動詞表現 have got to の広がりは BrE に牽引されている可能性があると疑われている.(6) は,BrE で prevent が "O + from + V-ing" ではなく "O + V-ing" を好んで選択するようになり出している傾向が例に挙げられる.(7) は,AmE で begin が to 不定詞でなく V-ing を取る頻度が高まり出している傾向が例となる.

理論的には,さらに変化の速度を考慮しなければならない.例えば (3) のように両変種で同方向の通時変化が生じている場合でも,変種間で変化の速度に差があれば結果として平行にはならないだろう.上記の類型論に速度という観点を持ち込むと,相当に細かい場合分けが必要になるはずである.このように複雑な課題は残っているが,2変種2時点を比較する "diachronic comparative corpus linguistics" の理論的原型として,上記の "typology of contrasts" は有用だろう.もちろん,このタイポロジーは,BrE と AmE において30年ほどという短期間に生じた通時変化だけでなく,近代以降の両変種の通時的発達を記述するモデルとしても有効である.広くは,[2010-10-09-1]の記事で扱った世界英語の convergence と divergence の問題にも適用できると思われる.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Mair, Christian. Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics'' 6 (2002): 105--31.

2011-01-13 Thu

■ #626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話 [french][history][academy][language_myth][standardisation]

フランス語は英語史上もっとも重要な外国語であるといっても過言ではない.中英語期のみならず近代英語期以降にもフランス語は英語に対して大きな影響を及ぼしてきた ( see [2009-08-22-1], [2009-08-19-1] ) .フランス語の影響力は語彙の借用といった直接の言語的影響ばかりでない.英語の標準化が国家の問題となった初期近代英語期においては,ヨーロッパにおけるフランス語の存在感はイギリスでの英語標準化の議論に少なからぬ刺激を与えた.例えば,Jonathan Swift が1712年に提示した,言語を統制するアカデミーを設立するという案 ( see [2010-12-02-1] ) は,主にフランスのアカデミー ( l'Academie française ) 設立にならった発想である(関連する記事として[2009-09-15-1],[2009-09-08-1]を参照).

フランス語が英語話者によってどのように見られてきたかという問題は英語史の重要なトピックだが,英語話者に限らず,周辺諸国,世界諸国,そしてフランス語話者自身によってフランス語がどのように見られてきたのかという問題もまた重要である.今回は「フランス語は論理的な言語である」という人口に膾炙した見方---言語学の立場からは「神話」というべきだが---がどのように生まれ,どのように現在まで生き残ってきたのかを,Lodge に依拠して概説したい.

この神話の生みの親というべきはフランスの文筆家 Count Antoine de Rivarol (1753--1801) だろう.彼は著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) に,有名な台詞 "Ce qui n'est pas clair n'est pas franais" 「明晰ならざるものフランス語にあらず」を残した.以降,19, 20世紀のフランス人も Rivarol とほぼ同じ趣旨の言説を繰り返してきており,フランス語は内在的に明晰であり論理的であるという神話が国内外に確立されていった.

神話確立の背景にはいくつかの社会的な事情があった.この神話が国内で抱かれただけでなく国外へも広がっていった背景としては,諸言語に対するステレオタイプ付与が1世紀ほど前に広く起こったことがある.イタリア語はオペラゆえに「音楽的な言語」,スペインは闘牛やフラメンコと結びつけられる「ロマンチックな言語」,ドイツは軍国主義を思わせる「無情で耳障りな言語」といった類のステレオタイプである.フランス語はすでに「論理的な言語」として定評があったために,このステレオタイプが以降ますます定着することとなった.

言語のステレオタイプは民族のステレオタイプと同様に通常は外部から付与されるものだが,フランス語はすでに内部で定着していた.では,この神話はフランス国内でどのように生まれ,根付いたのか.それは16世紀のフランスにおけるフランス語標準化の動きに端を発する.当時,フランス語の標準を定めるために何をモデルにするかという問題はそれほど難しい問題ではなかった.王侯貴族の話すフランス語こそがもっとも正当とされ,それこそが標準語にふさわしいと当然のごとく考えられていたのである.しかし,17,18世紀になり「理性の時代」が到来すると,フランス語の正当性を王侯貴族の権力に帰するという理屈はさすがに理性的ではないとされ,代わりにフランス語に内在する論理的明晰性に訴えるという方略へシフトしてゆく.18世紀末,フランス革命によって共和制が敷かれると,新生フランスは,王権とは別の,国民を統合する新しい象徴を求めた.それが,標準フランス語だったのである.国家アイデンティティのために,標準フランス語が利用されたといってよい.

以上の歴史から,標準フランス語がフランス人によって「国民の統合の象徴」として認識されてきたこと,単なる国内コミュニケーションの言語である以上の役割を付されてきたことが分かる.我が国の「国民統合の象徴」を思い浮かべながら考えると,フランス人のフランス語への思い入れ(そして神話への思い入れ)がいまだに強い理由がよく分かるのではないか.

ひるがって英語の標準化の過程をみるとフランス語のそれとはまったく異なっている.イギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱い.

「フランス語は論理的な言語である」という神話を言語学の立場から解体することは難しくない.しかし,それ以上に神話が生まれ広まってきた歴史的過程を知ることが興味深い.ある言語が自他からどのように見られるかという問題は,歴史背景を抜きにしては論じられないのである.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2011-01-12 Wed

■ #625. 現代英語の文法変化に見られる傾向 [pde][language_change][grammaticalisation][colloquialisation][americanisation][sociolinguistics][pde_language_change]

Svartvik and Leech によると,現代英語の書き言葉文法の変化は以下の3つの傾向を示しているという (206).

・ Grammaticalization --- Items of vocabulary are gradually getting subsumed into grammatical forms, a well-known process of language change.

・ Colloquialization --- The use of written grammar is tending to become more colloquial or informal, more like speech.

・ Americanization --- The use of grammar in other countries (such as the UK) is tending to follow US usage.

1点目の grammaticalization ( see [2010-06-18-1] ) は現代英語に特有の変化(のメカニズム)というわけではないが,Svartvik and Leech は現代英語に顕著だと考えているのだろうか.著者らの念頭には,例えば[2010-05-31-1]や昨日の記事[2011-01-11-1]で触れた semi-auxiliaries や extension of the progressive があるのだろう.

2点目の colloquialization は現代の談話の民主化傾向 ( democratization ) とも関連するが,単純に書き言葉が話し言葉へ同化しつつあるということを意味するわけではない.同様に,3点目の Americanization が単純に BrE が AmE 化しつつあるということを意味するわけではない.この2つの傾向は確かに部分的に重なり合っており,それぞれ自身も単純に記述できない複雑な過程である.

上述の著者の1人である Leech が別の共著者と著わした Leech et al. のなかでは,もう1つの傾向として "densification" (50) あるいは "the effects of 'information explosion'" (22) が指摘されている.それによると,増大し続ける情報をできるだけコンパクトに効率よく言語化しようとする欲求が高まっているという.その具体的現われが,brunch, smog などの かばん語 ( blend ) や AIDS, NATO などの 頭字語 ( acronym ) や New York City Ballet School instructor などの名詞連鎖だろう.

かりに現代英語の書き言葉文法の変化に関して colloquialization, Americanization, densification などといった傾向を受け入れるとすると,次に文法変化と社会変化の相関関係を疑わざるを得ない.もし社会変化が文法変化の方向を定めているとすれば,それは実に興味深い.従来,確かに社会変化が語彙変化を誘発するということは言語の常であったし,言語接触や方言接触が言語の諸側面に変化の契機をもたらすことも常であった(実際に Americanization は後者に相当する).しかし,それ以外の社会の変化,より具体的に言えば "the broader changes in the communicative climate of the age" が,間接的ながらも,言語のなかでもとりわけ抽象的な部門である文法に影響を及ぼすというのは,決して自明のことではなかった.

Leech et al. は,社会変化の文法変化に及ぼす影響について次のように述べている.

More often than not there are links between grammatical changes, on the one hand, and social and cultural changes, on the other. Such links may not be as obvious as the links between social change and lexical change, and they are certainly more indirect. Again and again, however, the authors have discovered that, especially when it comes to explaining the spread of innovations through different styles and genres, apparently disparate grammatical 'symptoms' can be traced back to common 'causes' at the discourse level. Exploring the connections between the observed shifts in grammatical usage (the nuts and bolts of the system, as it were) and the broader changes in the communicative climate of the age, which are reflected in the performance data that the corpora are made up of, is a fascinating challenge not only for the linguist. (Leech et al. 22)

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-11 Tue

■ #624. 現代英語の文法変化の一覧 [language_change][grammatical_change][pde]

[2010-05-31-1]の記事で「現代英語に起こっている言語変化」を箇条書きしたが,今回は文法変化に的を絞って,もう少し注目すべき項目を追加したい.以下は,Leech et al. による "A consensus list of grammatical topics worth exploring" である (18--19) .このリスト自体は Barber (130--44) に基づいているものである.いくつかの項目には hellog 内の関連する話題へのリンクも張っておいた.

・ decline of the inflected form whom (see [2011-01-09-1].)

・ use of less instead of fewer with countable nouns (e.g. less people)

・ regularization of irregular morphology (e.g. dreamt → dreamed) (for octopuses, see [2009-08-26-1], [2010-09-30-1]; for oxes, see [2010-08-22-1])

・ a tendency towards analytical comparison of disyllabic adjectives (politer, politest → more polite, most polite) (see [2010-06-04-1], [2010-07-27-1])

・ spread of the s-genitive to non-human nouns (the book's cover)

・ revival of the 'mandative' subjunctive, probably inspired by formal US usage (we demand that she take part in the meeting) (see [2010-03-18-1], [2010-03-19-1], [2010-04-07-1], [2009-08-17-1] )

・ elimination of shall as a future marker in the first person (see [2010-03-21-1], [2010-07-22-1])

・ development of new, auxiliary-like uses of certain lexical verbs (e.g. want to → wanna --- cf., e.g., the way you look, you wanna see a doctor soon)

・ further auxiliation of semi-auxiliaries and modal idioms such as be going to (→ gonna) or have got to (→ gotta) (see [2009-07-01-1])

・ extension of the progressive to new constructions (especially modal, present perfect and past perfect passive progressives of the type the road would not be being built / has not been being built / had not been being built)

・ use of like, same as, and immediately as conjunctions

・ omission of the definite article in combinations of premodifying descriptive noun phrase and proper name (e.g. renowned Nobel laureate Derek Walcott)

・ increase in the number and types of multi-word verbs (phrasal verbs, have / take / give a + verb)

・ placement of frequency adverbs before auxiliary verbs (even if no emphasis is intended --- I never have said so)

・ do-support for have (Have you any money? and No, I haven't any money → Do you have / have you got any money? and No, I don't have any money / I haven't got any money)

・ spread of 'singular' they (Everybody came in their car) to formal and standard usage. ( see [2010-01-27-1] )

その他,短縮否定 (e.g. isn't) の増加,ゼロ関係詞と that 関係詞の使用,New York City Ballet School instructor の類の名詞連鎖なども加えられるだろう.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1964.

2011-01-10 Mon

■ #623. 2010年の英語流行語大賞 [lexicology][ads][woy]

今年もこの時期がやってきた.American Dialect Society による流行語大賞の公表の時期だ.2009年は[2010-01-14-1]の記事で紹介したように tweet が大賞に選ばれたが,2010年は app だった.

詳しくは1月7日付けのADS による公式発表とプレスリリース (PDF)を参照されたいが,問題の語の定義は以下の通りである.

"app" --- noun, an abbreviated form of application, a software program for a computer or phone operating system

app は日本語では「アプリ」としてすでに広く認知されている.この英単語は OED では初出1985年として見出し語に採用されており,決して新しい語ではない.しかし昨年はコンピュータだけでなく iPhone, iPad などの電子端末に対応するアプリケーションの需要が激増し,app store なるオンライン店舗も目立つようになってきた.2年続けてITサービス関連の語が受賞という事実に,時代の波を感じる(「IT」というかつての流行語はすでに古いかも).

他のノミネート語や部門ごとの受賞語を眺めてみると特にアメリカの,しかししばしば世界的な世相が分かる.Wikileaks や vuvuzela の如くである.ネット関連でよく使われる動詞としての trend "to exhibit a burst of online buzz" が MOST LIKELY TO SUCCEED 部門での受賞となったのもなるほどと思わせる.

ADS では Word of the Year for 2010 と合わせて,姉妹大賞である Name of the Year for 2010 の投票も行なわれた.後者を受賞したのは,本ブログの[2010-04-20-1]の記事でも触れた,アイスランドの火山 Eyafjalljökul だった.

ADS の 新語委員会委員長の Ben Zimmer は,[2010-08-11-1]の記事で紹介した Visual Thesaurus の製作責任者でもある.

2011-01-09 Sun

■ #622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題 [language_change][grammatical_change][speed_of_change][style][relative_pronoun][interrogative_pronoun][pde_language_change]

[2011-01-07-1],[2011-01-08-1]で,文法変化が時間をかけて徐々に進行するものであることを述べた.ここから,典型的には,文法変化の観察は少なくとも数世代にわたる長期的な作業ということになる.長期間にわたって文法変化の旧項目が新項目に徐々に取って代わられてゆく速度を計るには,途中のいくつかの時点で新旧項目の相対頻度を調べることが必要になる.ここに,コーパスを利用した統計的な研究の意義が生じてくる.Leech et al. (50) は,通時変化の研究では頻度の盛衰こそが重要であると力説している.

Theorizing about diachronic changes has focused primarily on the processes whereby new forms are initiated and spread, and until recently has paid comparatively little attention to the processes by which the range and frequency of usage contracts, and eventually disappears from the language. . . . one of the message we wish to convey is that frequency evidence is far more important in tracing diachronic change than has generally been acknowledged in the past.

Leech et al. (8) に引用されている以下の Denison の評も同様の趣旨で統語変化について述べたものだが,多かれ少なかれ形態変化にも当てはまるだろう(赤字は転記者).

Since relatively few categorial losses or innovations have occurred in the last two centuries, syntactic change has more often been statistical in nature, with a given construction occurring throughout the period and either becoming more or less common generally or in particular registers. The overall, rather elusive effect can seem more a matter of stylistic than of syntactic change, so it is useful to be able to track frequencies of occurrence from eModE through to the present day. (Denison 93)

この引用文の重要な点は,往々にして統語変化が統計的 ( statistical ) な問題であると同時に文体的 ( stylistic ) な問題であることを指摘している点である.例えば,現代英語における疑問代名詞・関係代名詞 whom の衰退は,進行中の文法変化の例としてよく取り上げられるが,格 ( case ) に関する純粋に統語的な問題である以上に,統計的かつ文体的な問題ととらえるべきかもしれない.「統計的」というのは,統語環境による whom と who の区別それ自体は近代英語期以来あまり変化していず,あくまで両者の頻度の盛衰の問題,通時コーパスで盛衰の度合いを確認すべき問題だからである.

「文体的」というのは,書き言葉と話し言葉の別,またテキストのジャンルによって whom の頻度が大きく異なるからである.格という統語的な区別が前提になっているとはいえ,whom / who の選択には formality という文体的な要素が大きく関わっているということは,もはやこの問題を純粋に統語変化の問題ととらえるだけでは不十分であることを示している.

whom / who に関わる選択と文法変化については多くの先行研究があるが,現状と参考文献については Leech et al. の第1章,特に pp. 1--4, 12--16 が有用である.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2011-01-08 Sat

■ #621. 文法変化の進行の円滑さと速度 [language_change][grammatical_change][speed_of_change]

昨日の記事[2011-01-07-1]で "grammar blindness" の理由をいろいろ考察したが,特に (3) で触れた変化の速度について,音声と文法(形態と統語)の変化を比較してみよう.音声変化には相当に時間のかかるものがあることが知られている.例えば,有名なところでは大母音推移は1400?1700年にかけて徐々に進行した ( see [2009-11-18-1] ) .しかし,多くの場合,音声変化は特定の条件下で進行するので,結果として整然と円滑に推移するのが通例である.

一方で,形態・統語変化は音声変化ほど整然としていず,生起条件もより複雑であり,不規則性が高い.また,複数の文法カテゴリーが互いに関わり合うために,円滑には進みにくい.さらに,形態・統語は音声と異なり意味を担っているために,意味の連想や類推という複雑な要因も交じり,不規則な変化を示さざるを得ない.形態と統語でいえば,統語のほうが上述の性質をより濃く示す.

上記をまとめれば,文法変化は音声変化と比べて時間がかかり,直線的に進行せず,結果が不規則になる傾向が強い.これが文法変化が明示的に意識されにくい理由の1つである.以上の議論,特に形態変化と音声変化の進行の仕方の差異については,拙著でも取り上げているので,参考までに下に引用する.

Morphological change is likely to diffuse more slowly than phonological change. This is because there are more morphemes than phonemes and there are more morphological environments to work through than phonological ones (Aitchison, "Missing Link" 25).

Another difference is that morphological change usually shows a higher degree of irregularity than phonological change because slower changes are more likely to get involved in unexpected interferences as they proceed. The irregularity of morphological change is due also to the complexities of morphological categories. To take Early Middle English nouns for example, there are intertwined categories such as case, number, gender, and declension type. The complex interdependence of these categories make it difficult for any morphological change to proceed regularly.

Furthermore, morphemes are associated with meanings while phonemes are normally not (phonaesthesia aside, of course). It is no wonder, therefore, that morphology is more subject to semantic association and analogy than phonology.

One final point is that since morphology is more closely related to syntax than phonology, it is more likely to be conditioned by syntactic contexts as well. (Hotta 125)

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Aitchison, Jean. "The Missing Link: The Role of the Lexicon." Historical Linguistics and Philology. Ed. J. Fisiak. Berlin: Walter de Gruyter, 1990. 11--28.

2011-01-07 Fri

■ #620. 文法変化はなぜ気付かれにくいか [language_change][grammatical_change]

昨日の記事[2011-01-06-1]で,文法変化が音声変化や語彙変化に比べて気付かれにくいことに触れた.現代英語について,この "grammar blindness" の理由は様々に論じることができる.Leech et al. (7--8) から何点か指摘しよう.

(1) 現代英語のような分析的な言語における文法変化は,屈折語尾の変化のように具体的に目に見えるものではなく,語順の変化や構文の異分析のように抽象的な事例が多く,"audible/visible" でない.

(2) 両義的な構文が異分析を始めとする文法変化の契機になると考えられるが,もともと両義的であるということは両義の境目が曖昧であることをも含意し,文法変化が生じているかどうかも不明瞭なことが多いことになる.

(3) 文法変化は,時間をかけて徐々に進行するものであり,観察者の一生のあいだですら気付かれにくいものである.

Strang (60--62) は,人々の文法への意識の低さを,確たる文法の参照点が欠けていることに帰し,次のような点を挙げて論じている.

(4) 文法規則は音韻規則よりも多いが語彙規則ほど自明ではなく,定式化するのが難しい.したがって,そもそも言語使用者が変異や変化に気付くための参照の枠組みが曖昧である.

(5) 様々な英語の variation が日常的に存在し「正しい文法」の容認可能性を計る基準そのものが多様化してきており,文法の参照点が見失われている.

(6) 人々は規範文法教育により「1つの正しい文法」があることを信じているために,文法問題に対して視野が狭くなり,ありのままの文法(記述文法)とその変化への意識が低くならざるをえない.

(7) 英語学一般の進展にもかかわらず,英文法の研究はまだまだ初歩的な段階に留まっており,適切な参照点を提供するには力不足である.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

(後記 2011/01/08(Sat):以下の Mair の論文 pp. 107--09 に "Observing grammatical change in progress" なる節があり,Bloomfield や Bauer からの引用で文法変化の観察可能性が論じられていた.)

・ Mair, Christian. Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics'' 6 (2002): 105--31.

2011-01-06 Thu

■ #619. 立ち後れている現代英語の文法変化研究 [language_change][grammatical_change]

Leech et al. は著書の第1章で "'grammar blindness' in the recent history of English" (1) を指摘している.

Surprising though this may be in view of a vast and growing body of literature on recent and ongoing changes in the language, there is very little we know about grammatical change in written standard English in the twentieth century. (Leech et al. 1)

近年のコーパス研究と英語史研究の出会いによりこの状況は少しずつ改善されてきていると思うが,個々の文法変化の事例研究を超えた,文法変化の全体的な潮流というような巨視的な論考は確かに少ない.英語史では,特に古英語から中英語にかけての synthesis から analysis への文法変化は著しい文法変化の事例として広く研究されているが ( see synthesis_to_analysis ) ,現代英語にかけての文法変化は扱いが貧弱である.(関連する議論として[2010-04-01-1]を参照.また,現代英語の言語変化については[2010-05-31-1]を参照.)

古典的英語史の著者 Strang は,現代英語とより古い段階の英語とのあいだで文法変化の扱いが大きく異なっている事実を指摘し,その理由は現代英語に文法変化が少ないからではなく,現代の文法変化に気付くということが難しいからであると述べている.

The most promising direction of search for an explanation would seem to lie in the assumption that there is grammatical change in progress at the moment, as in the past, but that we are considerably less perceptive of it than of other kinds of linguistic change. (Strang 59--60)

進行中の文法変化が音声変化や語彙変化に比べて気付きにくい種類の言語変化であることは様々に指摘されている.では,なぜ文法変化は気付くのが難しいのだろうか.この問題については明日の記事で.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2011-01-05 Wed

■ #618. OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI [lexicology][oed][cgi][web_service]

[2011-01-03-1], [2011-01-04-1]の記事で,OED 検索語彙を初出世紀ごとに分類して数え上げるという作業を行なった.よく考えてみると,このような作業はこれまでにも様々な調査・研究で繰り返し行なってきたことである.通時的語彙研究の基礎作業として今後も繰り返し行なう作業だと思われるので,OED の出力結果をもとに世紀ごとに数え上げるためのツールを作っておくことにした.名付けて "OED Century-by-Century Sorter".

以下は使用方法の説明だが,The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Version 3.1. Oxford: OUP, 2004. での作業を前提としている.ヴァージョンが異なると動かないかもしれないのであしからず.

(1) OED の ADVANCED SEARCH 等により,特定の条件に該当する語彙リストを出力させる.

(2) 下のテキストボックスに,(1) の検索に適当につけた簡便なタイトルを,ピリオド1文字の後に続けて入力する.例えば ".alchemy" .これが見出し行となる.

(3) テキストボックスで改行後に,(1) の出力結果を丸ごとコピーして貼り付ける.OED での出力結果が1画面に収まらない場合には次ページに進んで累積コピーし,テキストボックスに累積して貼り付けてゆく.年代順にソートされていなくても可.

(4) 続けて別の検索を行なう場合には (1), (2), (3) の作業を繰り返す.テキストボックスには,貼り付けたテキストが累積されてゆくことになる.

(5) Go をクリックすると,各検索結果について世紀ごとにカウントされた表が現われる.

説明するよりも実例を見るのが早いので,こちらのテキストファイルを用意した.これは,OED の ADVANCED SEARCH で "language names" にそれぞれ Japanese, Chinese, Malay, Korean, Vietnamese を入れて検索した結果の語彙リストを上記の仕様で納めたもの.これらの言語からの借用語数を世紀ごとに把握するのが狙いである.もっとも,OED の検索機能の限界で,それなりの数の雑音が結果リストに混じっているのでその点には注意.この(ような仕様に則った)テキストをコピーして,以下のテキストボックスに貼り付け,Go をクリックすれば表が出力される.

CGI スクリプトは大雑把な仕様なので,およその傾向を知るためのツールとして参考までに.特に以下の点に注意.

・ 初出年が "a1866", "c1629", "15..", "?c1400" などとなっている語はそれぞれ19, 17, 16, 14世紀へ振り分けられる

・ 初出年の記載のない語は一括して「0世紀」として振り分けられる

(後記 2011/04/24(Sun):OED Online の Timeline 表示では,初出世紀の頻度をグラフ化までしてくれるので,今回の CGI よりも使い勝手がよい.ただし,CD-ROM版の OED で作業するときや,設定に細かいチューニングが必要な場合のために自作した.)

2011-01-04 Tue

■ #617. 近代英語期以前の専門5分野の語彙の通時分布 [scientific_english][lexicology][oed][statistics]

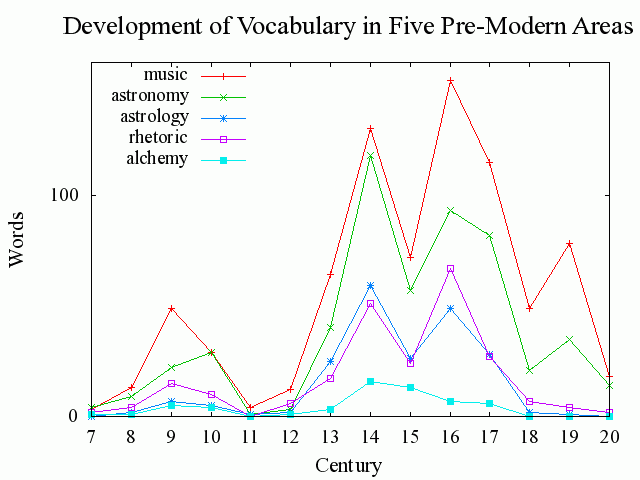

昨日の記事[2011-01-03-1]に引き続き,科学語彙など専門分野の語彙の初出世紀を OED で調べるという話題.近代以前に発展していた学術分野の語彙がどのような通時分布を示していたかについて,昨日は anatomy と math を例に挙げてグラフで示した.同じ手法で,やはり中世によく発達した music, astronomy, astrology, rhetoric, alchemy の各分野について語彙の初出世紀を整理してみた.definitions 欄に入れて検索した各分野の略記は "Mus.", "Astr." / "Astron.", "Astrol.", "Rhet.", "Alch." である.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

いずれも前近代的な専門分野らしく,近代科学の語彙が爆発する19世紀ではなく,14世紀や16世紀に初出のピークが来ている.それにしても,alchemy を除いた4分野のグラフが驚くほどきれいに平行しているのは示唆的である.15世紀にこぞって落ち込んでいる理由は分析していないが,各分野の発展史を参照して説明されるものなのか,あるいは OED の資料としての何らかの特徴が反映されているがゆえなのか.alchemy に関しては専門用語そのものの数が多くないので断定はできないが,14, 15世紀辺りにピークが来ている.

OED が文化史の研究に利用できるということは耳にしていたが,今回いろいろと具体的に作業してみて実感がわいてきた.語彙体系は文化の索引である.

2011-01-03 Mon

■ #616. 近代英語期の科学語彙の爆発 [scientific_english][lexicology][oed][statistics]

ルネサンス以降,近代英語期には科学語彙が爆発的に増殖した.特に19世紀は科学の発展がめざましく,おびただしい科学用語が出現することとなった.これには,18世紀後半から博物学でリンネの二名法が用いられるようになったことも影響している ( see [2010-09-21-1] ) .

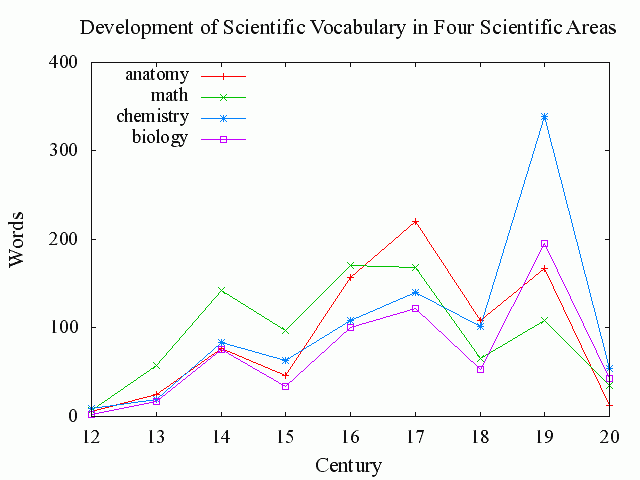

科学の諸分野の発達とその語彙の増殖は連動していると考えられるので,OED で専門語彙の初出時期を調べてまとめれば,その分野の発展史の概略をつかむことができるのではないかと考えた.18世紀以前にすでに十分に発展していた分野もあるわけで,そのような分野では19世紀中の専門語彙の増殖は相対的に小さいはずである.そこで,18世紀以前に発展していたと分かっている解剖学と数学,19世紀に著しく発展したと分かっている化学と生物学に注目して,OED からそれぞれの分野からの専門用語を拾って整理してみた.

拾い方は,それぞれ ADVANCED SEARCH の definitions 欄に "Anat.", "Math.", "Chem.", "Biol." が含まれる語という粗い条件指定によるものであり,検索結果リストも逐一チェックはしていない.各語は初出年によって世紀ごとに振り分け,"a1866", "c1629", "15.." などはそれぞれ19, 17, 16世紀へ振り分けた.また,初出年の記載のないものは考慮から外している.このように大雑把な調査なので,あくまで参考までに.以下が,結果の表とグラフである.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

chemistry と biology は19世紀に初出語彙のピークが来ているが,anatomy と math はそれぞれ17, 16世紀にピークがある.後者2分野は確かに19世紀にも山があるので,科学語彙が爆発した世紀という一般論は当てはまるが,個々の分野によって語彙増殖の傾向の異なることがわかる.

今回はすでに発展史の概略がよく知られている4分野を取り上げ,OED によってその語彙増殖を確認したにすぎないが,他の専門分野で同様の調査を施してみるとおもしろい結果が出るかもしれない.関連する話題として,SOED を用いた「1500--1900年における英語語彙の増加」について,[2009-11-16-1]を参照.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 87.

2011-01-02 Sun

■ #615. rabbit と hare の混同はやむを得ない!? [ame][semantic_change][scientific_name]

昨日の記事[2011-01-01-1]で英語の rabbit と hare の違いに触れた.両者は分類学的には Lagomorpha 「ウサギ目」の Leporidae 「ウサギ科」の異なる属に属しており,明確に区別されるものであるが,言語使用上は混同が生じている.例えば,分類上 jackrabbit 「ジャックウサギ」は hare であり,rock hare 「アカウサギ」は rabbit である.動植物名に関しては,分類学上の厳密な学名 ( scientific name ) と慣用的に用いられてきた通俗名 ( common name ) とのあいだには緩い関係があるにすぎず,命名に分類学的厳密性を欠いた上記のような例は珍しくない ( see [2010-09-20-1], [2010-09-21-1] ) .

英語の rabbit と hare も語彙上は区別されているものの,それは分類上・形態上の区別というよりは慣用による呼び分けとして理解しておくのがよいかもしれない.両者の区別が慣用によるものであることを裏付ける記述が Mencken (139) にあった.

Zoologically speaking, there are no native rabbits in the United States; they are all hares. But hare to an American normally means the so-called Belgian hare, which is not a hare at all, but a true rabbit.

正確にいうと,北米は rabbit の一種 cottontail 「ワタオウサギ」を産する.したがって Mencken の "there are no native rabbits in the United States" は間違っており,余計に混乱が増すところだが,この混乱自体が学問的分類と通俗名とが相容れないものであることの証左なのではないか.

Mencken は他にもアメリカ入植者たちが既存の通俗名をアメリカ種に適用した例として以下の例を挙げている,bay 「ゲッケイジュ(に似た木)」, beech 「ブナ(に似た木)」, blackbird 「《米》ムクドリモドキ, 《英》クロウタドリ」, hemlock 「《米》ドクゼリ,《英》ドクニンジン」, lark 「ヒバリ(に似た鳥)」, laurel 「ゲッケイジュ(に似た木)」, oriole 「《米》ムクドリモドキ,《英》コウライウグイス」, partridge 「ヤマウズラ(に似た鳥)」, robin 「《米》コマツグミ,《英》コマドリ」, swallow 「ツバメ(に似た鳥)」, walnut 「クルミノキ(に似た木)」.

旧環境で特定の事物を指示していた語が,新環境でそれと似ているが厳密には異なる事物を指示するようになるという変化は,どの言語にも起こりうることだろう.記号 ( sign ) が指示対象 ( referent ) を変化させるという現象は,直接的な意味変化 ( semantic change ) の事例とは呼べないが,効果としては意味変化と同じととらえられている.よく知られている例を挙げれば,car が「馬車」から「自動車」へと意味変化を経たのも,本来的には,動力の発明にともなって指示対象が前近代的な車から近代的な車へと変化したことに起因する.新しい事物に遭遇したときに,それに何らかの点で類似している既存の指示対象に対応する語を拡大適用し,新語を生み出す労を省くというのは,確かに賢い戦略である.逆にいえば,この「安易な方法」ゆえに rabbit と hare のような厳密さを欠く区別が生じもするのだろう.

rabbit と hare の区別も分類学者でない限りほどほどでよさそうだということが,卯年早々,わかった.

・Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

2011-01-01 Sat

■ #614. The Year of the Rabbit [etymology][rhotacism]

明けましておめでとうございます.昨年も hellog を読んで下さりましてありがとうございました.本年も広く英語史関連の話題を扱ってゆく所存です.どうぞよろしくお願いいたします.

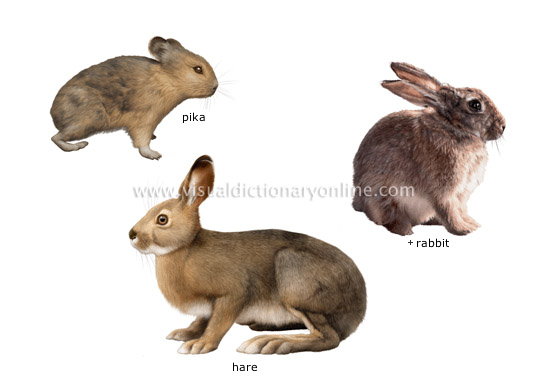

さて,新年の話題は干支の卯年 ( the year of the Rabbit ) に引っかけて rabbit と hare について.ちょうど年男なのでウサギにこだわろうと思っていたのだが,英語で2種類ある rabbit 「アナウサギ」と hare 「ノウサギ」の違いもよく理解していなかったので調べてみた.まずは見た目から.以下は Visual Dictionary Online からの画像.

hare は rabbit よりも体が大きく,耳と後ろ足もより長い.hare はユーラシア,アフリカ,北アメリカに分布しており,日本では本州以西の野生ウサギはアマミノクロウサギを除いてすべて hare (ニホンノウサギ)であるという.一方,rabbit はヨーロッパ,アフリカ,アメリカに分布するが,飼育種のヨーロッパ産カイウサギは近代になって世界中に輸出され,オーストラリアやニュージーランドなどでは大量発生して害獣とされてきた経緯がある.日本で見慣れた普通のウサギも,外来改良種の rabbit である.ついでに,画像にあるもう1種類の pika 「ナキウサギ」はモルモットに似た尾のないウサギで,アジアと北アメリカに分布しており,日本では北海道の山岳地帯に「エゾナキウサギ」が生息する.

hare と rabbit の生物学的な区別や分布はおよそ理解できたとして,次に語源に移ろう.hare は印欧語根 *kas- "grey" に遡り得る古い語で,第2子音がゲルマン祖語で *z として,古英語で rhotacism を経た r として伝わり,hara が文証されている.ノウサギの形容詞形は leporine ( see [2010-04-18-1] ) .

一方,rabbit の語源はよく分かっていないが,英語では14世紀末に初出している ( see "rabet" in MED ) .Flemish robbe 「ウサギ」の指小形がフランス語経由で入ってきたと推測されているが定かではない.

日本語「うさぎ」の語源には諸説あるが,古形「ウ」が1拍語であるのをきらって「サギ」を補ったとするのが有力である.「サギ」は色の白い鷺からとされる.

さて,ウサギの語源うんちくはここまで.何はともあれ,卯年が良い年でありますように.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow