hellog〜英語史ブログ / 2013-04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013-04-30 Tue

■ #1464. 仮定法過去完了構文の異形 [syntax][ame][lmode][perfect][tense]

受験英文法などで必ず覚えさせられる構文の代表選手に仮定法過去完了の構文がある.助動詞が3つも出てくる癖の強い構文である.

If I had missed the train, I would have had no chance to see the woman of destiny.

条件節では had + 過去分詞が要求され,帰結節では would have + 過去分詞が要求されるのが規則である.両方の節で異なる助動詞(の組み合わせ)が要求されるので学習者にとって混乱しやすい.

学習者ならずとも英語母語話者にとっても厄介な構文だからか,Leech et al. (63) によると,AmE で次のような構文が口語で聞かれると言われる.

If I would have missed the train, I would have had no chance to see the woman of destiny.

この構文では主節と従属節の両方で would have という同じ助動詞の組み合わせが繰り返されており,より単純である.同じ構文は,Denison (300) によると非標準の後期近代英語でも観察されるという.

Certainly, non-standard examples like the following are not uncommon, especially where there is some trace of a volitional meaning in would, (595a), or a non-English substratum, though Fillmore regards . . . it as common in current American usage:

(595) a. I think if he would have let me just look at things quietly . . . it would have been all right (1877 Sewell, Black Beauty xxxix. 123)

b. If I would have known that, I would have acted differently.

あくまで非標準的な響きをもった口語上の異形なのだろうが,それ自体が少なくとも100年以上の歴史をもった構文であることには注意しておきたい.条件説と帰結説で would have done を共有する上記の例のほか,had done を共有する例も後期近代英語には見られた.parallel structure への志向は,弱いながらも常に作用している力と考えられるのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2013-04-29 Mon

■ #1463. euphuism [style][literature][inkhorn_term][johnson][emode][renaissance][alliteration][rhetoric]

「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) で,15世紀に発生したラテン借用語を駆使する華麗語法について見た.続く16世紀には,inkhorn_term と呼ばれるほどのラテン語かぶれした語彙が押し寄せた.これに伴い,エリザベス朝の文体はラテン作家を範とした技巧的なものとなった.この技巧は John Lyly (1554--1606) によって最高潮に達した.Lyly は,Euphues: the Anatomy of Wit (1578) および Euphues and His England (1580) において,後に標題にちなんで呼ばれることになった euphuism (誇飾体)という華麗な文体を用い,初期の Shakespeare など当時の文芸に大きな影響を与えた.

euphuism の特徴としては,頭韻 (alliteration),対照法 (antithesis),奇抜な比喩 (conceit),掛けことば (paronomasia),故事来歴への言及などが挙げられる.これらの修辞法をふんだんに用いた文章は,不自然でこそあれ,人々に芸術としての散文の魅力をおおいに知らしめた.例えば,Lyly の次の文を見てみよう.

If thou perceive thyself to be enticed with their wanton glances or allured with their wicket guiles, either enchanted with their beauty or enamoured with their bravery, enter with thyself into this meditation.

ここでは,enticed -- enchanted -- enamoured -- enter という語頭韻が用いられているが,その間に wanton glances と wicket guiles の2重頭韻が含まれており,さらに enchanted . . . beauty と enamoured . . . bravery の組み合わせ頭韻もある.

euphuism は17世紀まで見られたが,17世紀には Sir Thomas Browne (1605--82), John Donne (1572--1631), Jeremy Taylor (1613--67), John Milton (1608--74) などの堂々たる散文が現われ,世紀半ばからの革命期以降には John Dryden (1631--1700) に代表される気取りのない平明な文体が優勢となった.平明路線は18世紀へも受け継がれ,Joseph Addison (1672--1719), Sir Richard Steele (1672--1729), Chesterfield (1694--1773),また Daniel Defoe (1660--1731), Jonathan Swift (1667--1745) が続いた.だが,この平明路線は,世紀半ば,Samuel Johnson (1709--84) の荘重で威厳のある独特な文体により中断した.

初期近代英語期の散文文体は,このように華美と平明とが繰り返されたが,その原動力がルネサンスの熱狂とそれへの反発であることは間違いない.ほぼ同時期に,大陸諸国でも euphuism に相当する誇飾体が流行したことを付け加えておこう.フランスでは préciosité,スペインでは Gongorism,イタリアでは Marinism などと呼ばれた(ホームズ,p. 118).

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ 石橋 幸太郎 編 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2013-04-28 Sun

■ #1462. animal の初出年について [latin][oed][sir_orfeo][animal]

OED2, MED とそれらに基づいた語源辞典によると,「動物」を意味するラテン語,フランス語由来の名詞 animal の初出は,14世紀初期の The Auchinleck Manuscript に所収の Breton lay ロマンス Sir Orfeo (l. 364) とされている.MED より animal (n.) を見てみると,"Þe vousour was anow[rn]ed al Of ich maner diuers animal." と引用されている.

しかし,OED Online は,この箇所で animal との読みは誤りであり,これは amel (enamel) の異形であるという立場をとっている.

Middle Eng. Dict. at animāl n. records an earlier example from the Auchinleck manuscript copy of Sir Orfeo, but more recent editors read this as aumal, hence showing AMEL n., an interpretation which is supported by the context and by the equivalent passage in other manuscripts.

先日 Sir Orfeo を読んでいてこの問題に出くわした.Bliss 版では ll. 363--64 は次の通り.

Þe vousour was auowed al Of ich maner diuers aumal.

様々な議論をまとめると,結論として OED Online の見解が妥当だと考える.まず,写本では問題の語の2つの a の間に minim は5本しかない.次に,15世紀の2写本での対応語を見ると,Ashmole では amell,Harley では metalle となっている.後者は意味を取って異なる語を採用しているが,「動物」の読みでないことは明らかだ.また,Bliss 版の批評をした D'Ardenne (58) も,aumal の語形を,古仏語の語形 amail, ēmail を参照しながら,十分にあり得る語形と考えている.

もう1つ関連する議論は,animal の現われる時代的な分布である.D'Ardenne (58) は,この箇所を除外すると animal の英語での初例は16世紀であり,借用元と考えられるフランス語においても12世紀に例はあるものの16世紀までは稀であると述べている.しかし,この D'Ardenne の議論は今では必ずしも説得力はない.というのは,OED Online でも MED でも,animal は,この箇所を除外したとしても,14世紀終わりからいくつか現われているからだ.だが,ここまでの議論により,Sir Orfeo (l. 364) が animal の初出箇所ではないということは言えそうだ.

語の初出年の問題は,その語の語史にかかわるミクロな問題と思われがちだが,共時的に語彙の一部を構成している限りにおいて語彙史の問題でもある.例えば,今回の問題は,「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1]) で取り上げた意味の場を巡る類義語の盛衰という問題にも若干の間接的な影響があるかもしれない.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

・ Wrenn, C. L. "The Value of Spelling as Evidence." TPS 42 (1943): 14--39.

・ D'Ardenne, S. R. T. O. "Sir Orfeo by A. Bliss." RES NS 8 (1957): 57--59.

2013-04-27 Sat

■ #1461. William's writ [norman_conquest][monarch]

英語史上の大きな問題の1つに,なぜノルマン・コンクェスト後のイングランドで,英語は上位のフランス語に置き換えらることがなかったのかという問いがある.6世紀前には,征服者のアングロサクソン人が先住民であるブリトン人の言語を置き換えたという事実がある.この2つの歴史的事実をみると,英語は,征服者側にあっても非征服者側にあっても結局は生き残って栄えたということになるが,両事件の言語交替の結末が逆方向であるのはどういうわけだろうか.

様々な説明がありうるが,少なくとも1つ重要な点がある.被征服者側がすでに高度な書き言葉の文化をもっていたか否かである.5世紀のブリトン人はもっていなかった.しかし,11世紀のアングロサクソン人はもっていた.ノルマン・コンクェストの猛威をもってすら,数世紀のあいだ育まれてきた書き言葉の伝統をもつ英語を簡単に退けることはできなかったのではないか.

このことを示す証拠が,William 征服王が征服の翌年1067年にロンドン市民に対して公布した令状 (William's writ) である.現在 The Corporation of London Records Office に所蔵されており,そのテキストは,Crystal (123) が句読点等を標準化した状態で与えている.以下に現代語訳とともに再掲しよう.

Willm kyng gret Willm bisceop and gosfregð portirefan and ealle þa burhwaru binnan londone frencisce and englisce freondlic· and ic kyðe eow þæt ic wylle þæt get beon eallre þæra laga weorðe þe gyt wæran on eadwerdes dæge kynges· and ic wylle þæt ælc cyld beo his fæder yrfnume æfter his fæder dæge· and ic nelle geþolian þæt ænig man eow ænig wrang beode· god eow gehealde·

King William greets Bishop William and Port-reeve Geoffrey and all the burgesses within London, French and English, in a friendly way. And I make know to you that I wish you to enjoy all the rights that you formerly had in the time of King Edward. And I want every child to be the heir of his father after his father's lifetime. And I will not permit any man to do you any wrong. God preserve you.

重要なのは,内容よりも媒介言語が英語であるということだ.ロンドン市民に伝えるのだから英語でなければ理解されないから,といえばそうかもしれないが,公文書はラテン語で書くべきものという長い伝統があったことを考慮すると,英語での公布は決して普通のことではない.すでに英語に書き言葉の伝統が確立していたからこそ,英語で文章を作成するという選択肢が可能だったのであり,それを選択するのに障害も感じられなかったのだろう.

なお,この英語文書は William 王自身が書いたわけではないし,おそらくは読めもしなかったろう.1130年代,年代記作家 Ordericus Vitalis は,William I が43歳のとき (c. 1071) に英語を学ぼうとしたことがあったと報告している.だが,征服後の激務を考えると,さして語学力は進歩しなかったのではないだろうか.ただ,英語を学ぼうとしたことが本当であるとすれば,それは William I の勤勉さなり好奇心なりの個人の美徳によるものだったかもしれないが,すでに長い書き言葉の伝統をもった言語への一種のリスペクトがあったかもしれない.リスペクトという表現が強すぎるのであれば,少なくとも,軽蔑はしていなかったとは言ってもよいかもしれない.

冒頭に指摘した英語史上の重要問題については,「#577. 中英語の密かなる繁栄」 ([2010-11-25-1]) でも触れているので参照.また,王の英語力については「#1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」」 ([2012-08-13-1]) を参照.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-04-26 Fri

■ #1460. cheap の語源 [etymology][loan_translation][semantic_change]

「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1]) と「#1459. Cockney rhyming slang」 ([2013-04-25-1]) で cockney の話題が続いたが,cockney の本場といえばロンドンの East End,とりわけ Cheapside 周辺である.この Cheapside という地名と関連して,第1要素 cheap の語源をひもとく.

究極的な由来は分かっていないが,ラテン語 caupō (small tradesman, innkeeper) からゲルマン語へ借用されたとのではないかとされている.西ゲルマン祖語では *kaupaz が再建されており,これが古英語で ċēap を発展させた.他の現代の西ゲルマン諸語では,オランダ語 koop,ドイツ語 Kauf などの形態が確認される.ゲルマン語での原義は "bargaining, barter, exchange of commodities" ほどであり,古英語でもこの意味で名詞として用いられる.名詞としては近代には廃用となるが,地名に痕跡をとどめている.例えば,ロンドン中心部を東西に横切る通り Cheapside は中世には食料市場だったが,これは cheap の原義をよく残している.なお,デンマークの首都 Copenhagen のデンマーク語名は København であり,第1要素は cheap の同根語であり,全体として "market haven" ほどを意味する.

ゲルマン語ではこの名詞から動詞を派生させ,古英語では cēapian (barter, buy and sell) として現われる.しかし,動詞用法も近代には廃用となる.

形容詞「安い」としての cheap の発生は意外と遅く,初出は16世紀初めである.名詞用法に基づく at god chep(e) (よい買い物で)という表現が,フランス語で「安い」を表わす à bon marché のなぞり (loan translation) として13世紀より文証されるが,この省略形から形容詞用法が生じた.この一連の変化は用法の変化としてとらえるべきだろうが,しばしば意味変化の例として言及されている.cheap (安い)は,dear (高価な)の一般的な対義語を欠いていた英語の語彙体系に,すんなり定着したと思われる.

なお,ほかに語源的に関係のある語としては,chaffer (値切る),chapman (行商人)がある.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2013-04-25 Thu

■ #1459. Cockney rhyming slang [cockney][slang][rhyme][word_play]

昨日の記事「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1]) で予告したとおり,今日は cockney 変種を特徴づけるとされる Cockney rhyming slang を紹介する.導入にあたっては,この3月に出版された井口・寺澤による放送大学教材『英語の軌跡をたどる旅 ― Adventure of English を読む ―』の文章を引用したい (159) .

コックニーが話されているロンドンのイーストエンドでは,19世紀半ばからしばしば「押韻スラング」([Cockney] rhyming slang) といわれるものが用いられてきました.これは,たとえば head(頭)のことを言うのに head と韻を踏む loaf of bread(一個のパン)のような語句を使う語法を指します.ほかには,garden gate (=eight), apple and pears (=stairs), white mice (=ice) などが押韻スラングとしてよく知られています.こうした押韻スラングは,しばしば押韻部分が省かれて loaf だけで head(頭),garden だけで eight の意味で用いられたりすることもあります.そのため,それを知っている人以外には理解不能なので,もともとはイーストエンドの「闇の世界」だけで通用する暗号または隠語として使われていました.以下の押韻スラングがどのような語を表わしているか調べてみましょう.

(1) cock and hen(ヒント:数字)

(2) bacon and eggs(ヒント:身体の一部)

(3) daisy roots(ヒント:履物)

(4) gold watch(ヒント:酒の種類)

(5) Tony Blair(ヒント:身体の一部)

それぞれ答えは,

(1) ten,

(2) legs

(3) boots

(4) Scotch

(5) hair である(←クリック).

Cockney rhyming slang の起源や歴史はよく知られていないが,犯罪者の隠語から始まった可能性がある.17--18世紀にはその形跡が見られ,1930年代にはロンドンの West End で流行し,第2次世界大戦後はメディアによって一般に広く知れわたるようになった.

イギリス留学中,とある余興のクイズ大会で Cockney rhyming slang の問題を出されたことがある.どんな問題だったかは失念したが,これがイギリスにおいて典型的な英語の言葉遊びであるということがわかった.

ウェブサイトとしては,Cockney Rhyming Slang from London を参照.そのイントロの What is Cockney rhyming slang? も読んでおきたい.

・ 井口 篤,寺澤 盾 『英語の軌跡をたどる旅 ― Adventure of English を読む ―』 放送大学,2013年.

2013-04-24 Wed

■ #1458. cockney [cockney][variety][sociolinguistics][estuary_english][walker][popular_passage]

cockney とは,本来はロンドンの Cheapside にある St Mary-le-Bow 教会(先日ロンドンで撮った写真を下掲)の鐘 (Bow bells) の音が聞こえる地域で生まれ育ったロンドン子とその言葉を指した.現在は,ロンドンの下町方言,特に East End に住む労働者階級の俗語的な変種を指す.

cockney は社会的には低く見られてきた変種であり,「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) で触れたように,規範主義の時代の正音学者 John Walker (1732--1807) などは cockney 訛りを何にもまして非難したほどだ.George Bernard Shaw (1856--1950) による Pygmalion (1913) のミュージカル版 My Fair Lady で,Higgins 教授が cockney 訛りのきつい Eliza に発音矯正するシーンを思い出す人もいるだろう([2010-11-19-1]の記事「「#571. orthoepy」を参照).

さて,cockney という語は,14世紀後半の Piers Plowman A に Cokeneyes として初出するが,当時の語義は「鶏の卵」である.cock (おんどり)の複数属格形 coken に ei (卵)を加えた複合語である(おんどりは卵を産まないから,冗談語として生じたのだろう; ei の語形については,[2010-03-30-1]の記事「#337. egges or eyren」を参照).ここから,「できそこないの卵」,「甘ったれの軟弱な子」,「都会人」へと意味が発展した.「ロンドン子」の語義は1600年に初出し,1617年には J. Minsheu が Ductor in linguas: The guide into tongues で先にも触れた有名な「定義」を与える.以下,OED の用例より.

A Cockney or Cockny, applied only to one borne within the sound of Bow-bell, that is, within the City of London, which tearme came first out of this tale: That a Cittizens sonne riding with his father..into the Country..asked, when he heard a horse neigh, what the horse did his father answered, the horse doth neigh; riding farther he heard a cocke crow, and said doth the cocke neigh too? and therfore Cockney or Cocknie, by inuersion thus: incock, q. incoctus i. raw or vnripe in Country-mens affaires.

英語の変種としての cockney は,主として標準変種とは異なる発音をもつものとして言及される.例えば,近年イギリスで影響力を広げつつある変種 Estuary English (see [2010-08-04-1], [2010-08-05-1]) の発音とも関連づけられている.しかし,cockney の特徴は発音にとどまらない.伝統的に有名なのは Cockney rhyming slang である.これについては,明日の記事で.

2013-04-23 Tue

■ #1457. アルバニア語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][albanian][map][indo-european_sub-family][contact][borrowing]

印欧語族の語派解説シリーズ (see indo-european_sub-family) の第4弾.今回は,Baugh and Cable (27--28) と Fennell (26) により,アルバニア語派 (Albanian) の解説をする.

アルバニア (Albania) はバルカン半島の西岸,ギリシャの北西に隣接する国である.アルバニア語はこの語派の唯一の構成員であり,主としてアルバニア国民300万人のほとんどに話されているが,他にもコソボ,マケドニア,ギリシャ,南イタリア,シチリア,トルコ,米国にも話者をもち,言語人口は総計750万人ほどと推計される.アルバニア語の方言は,首都 Tirana 付近を境に北部の Gheg と南部の Tosk(公用語)に大別されるが,近年は方言差は縮まってきているという.Ethnologue より,Albanian を参照.

この言語(語派)の歴史については,かつてギリシャ語派に誤って分類されていたほどであり,知られていることは多くない.というのは,最古のテキストが15世紀の聖書翻訳に遡るにすぎず,なおかつその時点ですでにラテン語,ギリシャ語,トルコ語,スラヴ諸語の語彙要素が多分に入り交じっているからだ.とりわけラテン語(やロマンス諸語)からの借用は語彙の過半数を占め,現代英語に比較されるほど,その混合の度合いは甚だしい.「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]) で話題にした通り,アルバニア語と英語は「借用に積極的な言語 "Mischsprachen" (混合語)」としての共通項がある.

古代にこの地域で話されていたイリュリア語 ( Illyrian) の後裔とする説もあるが,根拠には乏しい.

以上の通りアルバニア語(派)については多くの記述が見つからないのだが,本ブログでは言語接触等の観点からアルバニア語に何度か言及してきたので,そちらへの参照を示そう.「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]),「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]).

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-04-22 Mon

■ #1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791) [orthoepy][pronunciation][dictionary][lexicography][rp][prescriptive_grammar][walker][bl]

後期近代英語期,主として18世紀に英語の規範を作った個人名を挙げよと言われたら,辞書(綴字)は Samuel Johnson (1709--84),文法は Robert Lowth (1710-87),では発音は誰か.

答えは,John Walker (1732--1807) である.彼の著わした A Critical Pronouncing Dictionary (1791) は,正しい権威ある発音を求めた18世紀のイギリス庶民たちに確かな道しるべを与えた.初版以降,100版以上を重ねて人気を博し,英米では "Elocution Walker" と呼ばれるまでに至った.18世紀末に Walker が定着させ方向づけた正音主義路線は,19世紀末から20世紀にかけて容認発音 (RP = Received Pronunciation) が生み出される基盤を提供し,現代標準英語にまで大きな影響を及ぼしている.

辞書の表題は例によって長い."A Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language: to which are prefixed Principles of English Pronunciation: Rules to be Observed by the Natives of Scotland, Ireland, and London, for Avoiding their Respective Peculiarities; and Directions to Foreigners for Acquiring a Knowledge of the Use of this Dictionary." 表題の表現が示すとおり,ロンドン中心の相当に凝り固まった規範主義である.序文でもロンドン発音こそが "undoubtedly the best" と断言しているが,ロンドンとはいっても Cockney 発音は例外であり,スコットランドやアイルランドの発音を引き合いに出しながら Cockney を "a thousand times more offensive and disgusting" と糾弾している.

Walker の辞書の発音解説は実に詳細で,例えば drama の語義説明は22語ほどで終わっているが,発音説明は770語に及ぶ詳しさだ.収録語数36,600語は,ライバル辞書ともいえる Thomas Sheridan の A General Dictionary of the English Language (1780) の約38,000語には少々及ばないが,発音説明の詳細さは比較にならない.

British Library の English Timeline にある Walker's correct pronunciation より,見出し語 "BACK" で始まる辞書のページ画像を閲覧できる.以上,Crystal (52) および寺澤 (19--20) を参照して執筆した.

正音主義の伝統については,「#571. orthoepy」 ([2010-11-19-1]) を参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2013-04-21 Sun

■ #1455. gematria [kotodama][alphabet][word_play][hebrew]

gematria (ゲマトリア)とは,ユダヤ教の密教的な信仰であるカバラ (Kabbalah) における文字転換法,暗号解読法である.ゲマトリアでは,ヘブライ語のアルファベットの各文字は数値をもっており,その組み合わせである語や文も一定の数値をもっているとされる.数の象徴的な意味を重視するカバラでは,同じ値をもつ語や文どうしは互いに深遠な宗教的意味を有していると考えられ,その解釈によって宇宙と人間の秘密を理解しようと試みる.例えば,大天使メタトロンと全能の神シャダイはともに314の数値をもち,密接な関係があるとされる.

カバラ主義は中世の西洋魔術や錬金術に大きな影響を与え,gematria もまたユダヤ教にとどまらずキリスト教へ広がり,やがては英語の26文字のアルファベットへも応用された.Crystal (The English Language 121--22) および Crystal (The Cambridge Encyclopedia of Language 59) に挙げられている例を見てみよう.英語ではアルファベットの各文字に1から26の数値が順に割り振られる.man と Eden はともに28であり,Bible と Holy Writ はともに100である.Mount Sinai と the laws of God は135であり,Jesus, Messiah, Son God, Cross, Gospel はいずれも74である.驚喜する信者がいたとしても不思議はない.

gematria は,より世俗的な言葉遊びとして楽しむこともできる.以下の例もおもしろい.

・ tongue = lexicon = 82

・ etymology = Indo-European = West Germanic = 137

・ all + vote = democracy

・ arm + bend = elbow

・ bad + language = profane

・ book + loan = library

・ good + deeds = scout

・ hide + listen = eavesdrop

・ keep + off = grass

・ king + chair = throne

・ not + same = different

信仰としての gematria は西洋では18世紀までに衰退したが,今でも占いとして利用する人などはいるかもしれない.gematria は数値を介するものだが,言葉に何らかの隠れた意味があり,そこに神の意志が宿っているという考え方は,古今東西に存在する.日本にも言霊思想などと呼ばれるものがある.なお,gematria の語源は geometry (ギリシャ語 geometría)と同じとされる.

ウェブ上を探したら,やはりありました Gematria Calculator が.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

2013-04-20 Sat

■ #1454. ギリシャ語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][hellenic][greek][map][indo-european_sub-family][diglossia][koine]

「#1447. インド語派(印欧語族)」 ([2013-04-13-1]) と「#1452. イラン語派(印欧語族)」 ([2013-04-18-1]) に続き,印欧語族の語派を紹介するシリーズの第3弾.今回は Baugh and Cable (26--27) を参照して,ギリシャ語派(Hellenic)を紹介する.

ギリシャ語派は,たいていの印欧語系統図では語派レベルの Hellenic 以下に Greek とあるのみで,より細かくは分岐していないことから,比較的孤立した語派であるといえる.歴史時代の曙より,エーゲ海地方は人種と言語のるつぼだった.レムノス島,キプロス島,クレタ島,ギリシャ本土,小アジアからは,印欧語族の碑文や非印欧語族の碑文が混在して見つかっており,複雑な多民族,多言語社会を形作っていたようだ.

紀元前2000年を過ぎた辺りから,このるつぼの中へ,ギリシャ語派の言語の担い手が北から侵入した.この侵入は何度かの波によって徐々に進み,各段階で異なる方言がもたらされたために,ギリシャ本土,エーゲ海の島々,小アジアの沿岸などで諸方言が細かく分布する結果となった.最古の文学上の傑作は,盲目詩人 Homer による紀元前8世紀頃と推定される Illiad と Odyssey である.ギリシャ語には5つの主要方言群が区別される.(1) Ionic 方言は,重要な下位方言である Attic を含むほか,小アジアやエーゲ海の島々に分布した.(2) Aeolic 方言は,北部と北東部に分布,(3) Arcadian-Cyprian 方言は,ペロポネソスとキプロス島に分布した.(4) Doric 方言は,後にペロポネソスの Arcadian を置き換えた.(5) Northwest 方言は,北中部と北西部に分布した.

このうちとりわけ重要なのは Attic 方言である.Attic はアテネの方言として栄え,建築,彫刻,科学,哲学,文学の言語として Pericles (495--29 B.C.) に用いられたほか,Æschulus, Euripides, Sophocles といった悲劇作家,喜劇作家 Aristophanes,歴史家 Herodotus, Thucydides, 雄弁家 Demosthenes,哲学者 Plato, Aristotle によっても用いられた.この威信ある Attic は,4世紀以降,ギリシャ語諸方言の上に君臨する koiné として隆盛を極め,Alexander 大王 (336--23 B.C.) の征服により同方言は小アジア,シリア,メソポタミア,エジプトにおいても国際共通語として根付いた(koiné については,[2013-02-16-1]の記事「#1391. lingua franca (4)」を参照).新約聖書の言語として,また東ローマ帝国のビザンチン文学の言語としても重要である.

現代のギリシャ語諸方言は,上記 koiné の方言化したものである.現在,ギリシャ語は,自然発達した通俗体 (demotic or Romaic) と古代ギリシャ語に範を取った文語体 (Katharevusa) のどちらを公用とするかを巡る社会言語学的な問題を抱えている.

古代ギリシャ語は,英語にも直接,間接に多くの借用語を提供してきた言語であり,現在でも neo-classical compounds (とりわけ科学の分野)や接頭辞,接尾辞を供給し続けている重要な言語である.greek の各記事を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-04-19 Fri

■ #1453. Franks Casket [inscription][runic][oe][christianity][anglo-saxon]

8世紀前半,Northumbria で作られたとされる The Franks Casket を紹介する.1867年,大英博物館の考古学部門の学芸員だった Augustus Franks は,パリで購入していた鯨骨で作られた小箱を展示した.そのとき小箱の右側面は失われていたが,後にその側面がイタリアで発見され,現在はその鋳型がはめられた状態で大英博物館に所蔵されている.正面,両側面,背面,蓋には,ルーン文字による古英語やローマ字によるラテン語が刻まれており,そのテキストは彫られている絵柄とともにローマ,ユダヤ,キリスト教,ゲルマンの伝統を表わしており,キリスト教へ改宗して間もない当時のイングランドの移行的,混合的な文化を示唆する.

正面は,左と右にある2つの絵柄からなる.左にはゲルマンの伝説の Wayland the Smith が描かれ,右には東方の三博士が赤ん坊のキリストを崇拝している様子が描かれている.彼らの頭の上にはルーン文字で mægi と記されている.正面の縁には左下から時計回りにルーン文字で碑文が彫られているが,このテキストは古英語詩としては最古のものであり,内容は絵柄の説明ではなくなぞなぞ (riddle) となっている.テキストの読みについては議論があるが,ある解釈にしたがえば次のようになる(現代英語対訳つき).

| fisc . flodu . ahof on fergenberig | the flood cast up the fish onto the cliff-bank | |

| warþ gasric grorn þær he on greut giswom | the ghost-king was sad when he swam onto the shingle | |

| hronæs banh | whale's bone |

なぞなぞの答えは,この小箱の材質である「鯨骨」である.「#1435. The Caistor rune」 ([2013-04-01-1]) でみたノロジカ骨のサイコロように,材質をことばで示す慣習は,この時代の工芸品によく見られる.

左側面は,狼に育てられたローマの2人の建国者 Romulus と Remus が描かれている.テキストは古英語で,絵柄の内容説明である.

背面には,70年のローマ皇帝 Titus による Jerusalem 攻略の様子が描かれている.テキストは古英語とラテン語での内容説明.

右側面は,絵柄も古英語の説明テキストも意味がはっきりしないが,ゲルマンの伝説にちなんでいるようだ.

蓋の部分には,Ægili なる射手が家を守っている絵柄が描かれる.

全体として何かまとまったメッセージになっているというよりは,種々の伝統文化の融合が強く感じられる.

以上,Crystal (15--16) を参照して執筆した.古英語碑文については,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) も参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2013-04-18 Thu

■ #1452. イラン語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][iranian][map][indo-european_sub-family]

「#1447. インド語派(印欧語族)」 ([2013-04-13-1]) に引き続き,今回はインド語派 (Indian) と親近の関係にあるイラン語派 (Iranian) を取り上げる.Baugh and Cable (24--25) より.

イラン語派は,インド北西部からイラン高原にかけて分布する重要な語派である.インド語派と分かれてからは,遠く南ロシアや中国中部まで分布を広げた.この地域は早くからセム系諸語の影響を受けており,初期の文献の多くはセム系の文字で書かれている.現存する最も古いイラン語派のテキストに表わされている言語は,東の Avestan と西の Old Persian である.東のアベスタ語は,ゾロアスター教の聖典 the Avesta (アベスタ教典)の言語である.この言語は古くは Zend と呼ばれることもあったが,正確には Zend は後に著わされたアベスタ教典の注解書の言語を指すため,現在ではあまり用いられない.アベスタ教典は,the Gathas (ガーサー)と呼ばれる聖歌の部分と,聖歌,伝説,祈祷,法規を含む the Avesta 本体に分かれ,前者の言語のほうが数百年古く,紀元前1000年ほどに遡るとされる.この時間的な差により,アベスタ教典を構成する両部分の言語的な差も大きい.アヴェスタ語の印欧語比較言語学上の重要性は,「百」を表わす satem という語に関係する.この話題に関しては,##100,101,109,1150 の各記事,とりわけ「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) を参照.

一方,西の Old Persian はすべて楔形文字の碑文として残っており,多くが Darius (522--486 B.C.) やXerxes (486--66 B.C.) の武勲をたたえるものである.最も長大なテキストは,Persian, Assyrian, Elamite の3言語で楔形文字により彫られた記録で,Kirmanshah 近くの山腹で見つかっている.

Old Persian の後継が Middle Iranian あるいは Pahlavi と呼ばれる言語で,ササン朝 (226--652) の公用語として機能した.これが,後に Persian あるいは Farsi と呼ばれる言語へ発展し,9世紀以降文化と文学の言語として影響力を誇ることになる.ペルシャ叙事詩の傑作 Shahnamah もこの言語で書かれている.ペルシャ語はアラビア語の影響を強く受けており,語彙などは半ばアラビア語である.

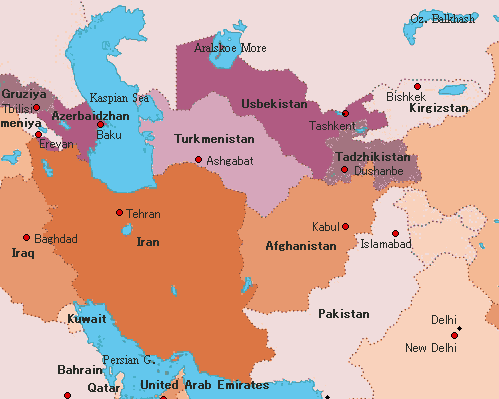

現在では,ペルシャ語と平行して,およそ似通った幾多の言語が広大な地域で行なわれている.東はアフガニスタンやパキスタンの Pashto (Afghan), Baluchi が,西はクルジスタンの Kurdish などが知られる.他にも多数の言語,方言がパミール高原,カスピ海沿岸,カフカスの谷に分布している.以下の地図の大半の地域を覆っていると考えられる.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-04-17 Wed

■ #1451. 英語史上初のコンコーダンスと完全アルファベット主義 [alphabet][lexicography][wycliffe][bible]

昨日の記事「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1]) で,15世紀初期の Wycliffe 新約聖書へのコンコーダンスに言及した.この編者と編集法についての Kuhn の論文を読んで,いくつかの発見があったので報告する.

改めてこのコンコーダンスについて述べると,1425年頃に無名の編者が Wycliffe の新約聖書に対して編んだコンコーダンスであり,168葉の British Library MS Royal 17.B に所収されている.大部分が Wycliffe 聖書の Early version をもとにしている.テキストに表わされている方言は14世紀後期から15世紀初期にかけての East Midland 方言であり,概ね Wycliffe 派の聖書の言語に似ている.

このコンコーダンスのもつ英語史的な意義は2つある.1つは,Kuhn (266) によれば,"apparently the first concordance to an English book" であるという点だ.ラテン語のウルガタへのコンコーダンスは稚拙ではあるが13世紀より知られており,15世紀後期から17世紀初期にかけて,さらに編集手腕の発揮されたラテン語コンコーダンスが編まれたが,英語としてのコンコーダンスは知られていない.英語版コンコーダンスの編者は,おそらくラテン語版の編集手法を学びとって,応用したものと思われる.

もう1つの特筆すべき点は,このコンコーダンスが完全なアルファベット主義に基づいて編まれているという点である.語群をアルファベット順に並べるという発想そのものは,古英語以来の語彙集や辞書でも見られるが,多くは単語の最初の1文字のみをアルファベット順で並べ,2文字以下は順序を考慮しないというものだった.考慮するものも,せいぜい2文字か3文字ぐらいまでであり,単語の終わりの文字まで徹頭徹尾アルファベット順に配列するというという発想はなかったのである.例えば,8世紀の羅英語彙集 Epinal Glossary は1字目のみの考慮であり,Corpus Glossary は2字目までの考慮にとどまる.10世紀の British Museum MS Harley 3376 の羅英語彙集も1文字目のみ,11世紀の British Museum MS Cotton Cleopatra A の羅英語彙集はかろうじて2文字目まで.14世紀末に至っても,事情は変わらなかった.そして,15世紀初期,このコンコーダンス編者が初めて完全アルファベット主義を通すに至った.現代のソート文化の祖と呼んだら言い過ぎだろうか.

ソート文化に慣れきった現代人には信じがたいことだが,「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1]) の (6) で述べた通り,1604年という段階ですら,辞書のアルファベット順の原理は一般には広まっていなかった.いわんや15世紀初期においてをや,である.このコンコーダンス編者の理性は高く評価すべきだろう.本人も序文 (ff. 3a--b; Kuhn 271) で自信のほどを示している.

Þis concordaunce sueþ not oonly þe ordre of þe a, b, c in þe firste lettris of wordis but also in þe secounde, in þe þridde, in þe fourþe, & so forþ. Wherfore Aaron stondiþ bifore Abba, ffor þe secounde lettre of Aaron, which is a, stondiþ in þe a, b, c bifore b, which is þe secounde lettre of Abba. And Abba stondiþ bifore Abel, for þe þridde lettre of Abba, þat is b, stondiþ in þe a, b, c bifore þe þridde lettre of Abel, which is e. Þus conferme stondiþ bifore confounde bi cause þe fifþe lettre of þis word conferme stondiþ in þe a, b, c bifore þe fifþe lettre of confounde, þat is o. ffor in þe firste foure lettris of þese two wordis, whiche ben c, o, n, & f, in no þing þei discorden. Wherfore, if þou fynde ony word in þis werk þat is not set in þis forme, vnkunnyg or neglygence of þe writere is in cause, and liȝtly bi oon þat can, may it be amendid.

・ Kuhn, Sherman M. "The Preface to a Fifteenth-Century Concordance." Speculum 43 (1968): 258--73.

2013-04-16 Tue

■ #1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である [me_dialect][spelling][standardisation][wycliffe][bible]

中英語の綴字の不統一あるいは多様性については,me_dialect spelling の記事などで言及してきた.綴字が標準化,規範化されている現代の感覚からすると信じられないことだが,中英語の書き手や読み手はこれで何とかやってきたのである.しかし,中英語テキストに向かい合う現代の研究者にとっては,実際上悩ましいことも多い.「#1311. 綴字の標準化はなぜ必要か」 ([2012-11-28-1]) で述べたことを繰り返そう.

中英語のテキストを読む現代人は,辞書である語を引くのに,登録されている綴字の当たりをつけてから引かなければならない.テキストに現われる綴字のままで辞書に登録されている保証はないからである.何度も試行錯誤し,結局,登録されていないのだと諦めることもしばしばである.ここには,辞書使用者は標準綴字を求めているにもかかわらず,実際の綴字には標準形がないという涙ぐましい問題がある.

この現実的な問題を解決すべく,せめて MED (Middle English Dictionary) は便利に使いたいと,「#1178. MED Spelling Search」 ([2012-07-18-1]) で異綴字の正規表現検索を可能にするなど,努めてきたわけである.

だが,中英語の多様な綴字に著しい不便を感じるのは,本当に現代の研究者だけなのだろうか.中英語の書き手や読み手も,許容こそすれ,やはり不便は感じていたのではないか.そうだからこそ,遅ればせながらではあるが,中世後期から近代にかけて綴字の標準化が目指されたのではないか(綴字の標準化については spelling standardisation の各記事を参照).

Crystal (227) によると,中英語母語話者もやはり不便を感じていたことを示すおもしろい資料がある.15世紀初期に Wycliffe の新訳聖書のコンコーダンス(英語史上初のコンコーダンス)を編んだ者があったが,アルファベット順にこだわらざるを得なかったこの無名の編纂者は,自らの綴字の決断が絶対的なものではないことを読者に断わっておく必要があったのである.以下は,1425年頃の East Midland のテキストで,British Library MS Royal 17.B の ff. 5a--b より Kuhn の校訂版 (272) から引用しよう.

Sumtyme þe same word & þe self þat is writen of sum man in oo manere is writen of a-noþir man in a-noþir manere. . . . Þese diuerse maneris of writyng ben to be considerid in þis concordaunce. ffor per chaunse, aftir my manere of writyng, sum word stondiþ in sum place, which same word, aftir þi maner of writying, shulde stonde in anoþir place. If it plese to ony man to write þis concordaunce, & him þenkiþ þat summe wordis ben not set in ordre aftir his conseit & his manere of writyng, it is not hard, if he take keep wiþ good avisement in his owne writyng, to sette suche wordis in such an ordre as his owne conseit acordiþ wel to.

私の配列が気にくわなかったら,読者は自分でコンコーダンスを作りなさいと言わんばかりの口調だが,このように言い訳を述べなければならなかった状況こそが問題だったのだろう.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

・ Kuhn, Sherman M. "The Preface to a Fifteenth-Century Concordance." Speculum 43 (1968): 258--73.

2013-04-15 Mon

■ #1449. 言語における「範疇」 [category][number][gender][tense][aspect][person][mode][terminology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

言語学では範疇 (category) という術語が頻用される.もともとは哲学用語であり,日本語の「範疇」は,中国の『書経』の「洪範九疇」ということばをもとに,英語 category やドイツ語 Kategorie の訳語として,明治時代の西洋哲学の移入時に,井上哲次郎(一説に西周)が作ったものとされる.原語はギリシア語の katēgoríā であり,その動詞 katēgoreîn は kata- (against) + agoreúein (to speak in the assembly) から成る.「公の場で承認されうる普遍的な概念の下に包みこんで訴える」ほどの原義に基づいて,アリストテレスは「分類の最も普遍的な規定,すなわち最高類概念」の語義を発展させ,以降,非専門的な一般的な語義「同じ種類のものの所属する部類・部門」も発展してきた.

英語の category も,まずは16世紀末に哲学用語としてラテン語から導入され,17世紀中葉から一般用語として使われ出した.現在では,OALD8 の定義は "a group of people or things with particular features in common" とあり,日常化した用語と考えてよい.

では,言語学で用いられる「範疇」とは何か.さすがに専門用語とだけあって,日常的な単なる「部類・部門」の語義で使われるわけではない.では,言語的範疇の具体例を見てみよう.英文法では文法範疇 (grammatical category) ということが言われるが,例えば数 (number) ,人称 (person) ,時制 (tense) ,法 (mode) などが挙げられる.これらは動詞を中心とする形態的屈折にかかわる範疇だが,性 (gender or sex) など語彙的なものもあるし,定・不定 (definiteness) や相 (aspect) などの統語的なものもある.これらの範疇は英文法の根本にある原理であり,文法記述に欠かせない概念ととらえることができる.これで理解できたような気はするが,では,言語的範疇をずばり定義せよといわれると難しい.このもやもやを解決してくれるのは,Bloomfield の定義である.以下に引用しよう.

Large form-classes which completely subdivide either the whole lexicon or some important form-class into form-classes of approximately equal size, are called categories. (270)

文法性 (gender) で考えてみるとわかりやすい.名詞という語彙集合を前提とすると,例えばフランス語には形態的,統語的な振る舞いに応じて,規模の大きく異ならない2種類の部分集合が区別される.一方を男性名詞と名付け,他方を女性名詞と名付け,この区別の基準のことを性範疇を呼ぶ,というわけである.

category の言語学的用法が一般的用法ではなく哲学的用法に接近していることは,言語的範疇がものの見方や思考様式の問題と直結しやすいからである.この点についても,Bloomfield の説明がすばらしい.

The categories of a language, especially those which affect morphology (book : books, he : she), are so pervasive that anyone who reflects upon his language at all, is sure to notice them. In the ordinary case, this person, knowing only his native language, or perhaps some others closely akin to it, may mistake his categories for universal forms of speech, or of "human thought," or of the universe itself. This is why a good deal of what passes for "logic" or "metaphysics" is merely an incompetent restating of the chief categories of the philosopher's language. A task for linguists of the future will be to compare the categories of different languages and see what features are universal or at least widespread. (270)

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-04-14 Sun

■ #1448. wanna go と「行かまほし」 [japanese][assimilation][grammaticalisation][auxiliary_verb]

現代英語の口語において,want to の省略形としての wanna が勢力を得てきている.「#914. BNC による語彙の世代差の調査」 ([2011-10-28-1]) でも,wanna は gonna (< going to) とともに若い世代を特徴づける表現であることが示されていた.また,この省略ないし変化は「#624. 現代英語の文法変化の一覧」 ([2011-01-11-1]) で簡単に触れたように,法助動詞化(より一般的には文法化)の過程としてみることもできる.wanna において want と to は音韻的,形態的に同化しており,話者は使用にあたって分析していないと想定される.もしそうだとすれば,wanna は「#64. 法助動詞の代用品が続々と」 ([2009-07-01-1]) のリストに加えて然るべきということになろう.

興味深いことに,日本語の古語で希望を表わす助動詞「まほし」は,その形成過程が wanna の場合とそっくりである.例えば,「行かまほし」は「行かまくほし」の縮約形であり,後者を歴史的,形態的に分析すると,「行く」の未然形+推量の助動詞「む」の未然形+名詞をつくる接尾辞「く」(ク語法)+形容詞「ほし」となる.音韻的に示せば,/ma ku FoSi/ がつづまって /maFoSi/ となり,この形態音韻連鎖が独立した希望の助動詞として認識されるようになったということである.実際に,上代ではまだ「まくほし」の形が見られる.「まほし」は中世まで主として仮名文学作品の散文で用いられたが,近世以降は現在の「たい」に連なる「たし」が優勢となり,「まほし」を置き換えた.

wanna go と「行かまほし」の形成過程の類似はこれだけにとどまらない.英語の不定詞 to は,後続する動詞を未来志向を込めた名詞へと作り替える働きをしている(反対に動名詞は過去志向の名詞を作るといわれる).同様に,「まほし」の前身「まくほし」に含まれる「まく」は,先述の通り,推量の助動詞「む」の未然形+名詞をつくる接尾辞「く」(ク語法)である.推量の助動詞「む」は未来をも表わす.形態素の並びの方向こそ,英語と日本語とで逆向きではあるが,対応する意味を担った形態素が並び,縮約され,結果として分析されない1つの助動詞として解されるようになった点が酷似している.

2013-04-13 Sat

■ #1447. インド語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][indian][sanskrit][indo-european_sub-family][buddhism]

印欧語族 (the Indo-European family) は複数の語派に分かれるが,各語派について解説を加える記事を少しずつ書いてゆきたい.今回は,インド語派 (Indian) について Baugh and Cable (23--24) の記述に基づいて解説する.「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」 ([2009-06-17-1]) ,「#455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版)」 ([2010-07-26-1]) あるいは「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」 ([2012-06-16-1]) の系統図などを参照しながら,以下の文章をどうぞ.

印欧語族の現存する最古の文学テキストはインド語派の言語で書かれたものであり,このことは印欧語比較言語学におけるこの語派の重要性を揺るぎないものとしている.この最古のテキストとは,インド最古の宗教文学でバラモンの根本聖典である the Vedas (ベーダ)である.ベーダは,Rig-Veda 「リグベーダ」,Sama-Veda 「サーマベーダ」, Yajur-Veda 「ヤジュルべーダ」, Atharva-Veda 「アタルバベーダ」の4つの部分からなり,賛美歌を集めた Rig-Veda が最古のものである.これらの書は,長いあいだ口承で語り継がれてきたもので,ずっと後になってから書き取られたものであるため,そこに表されている言語の年代を推定することは難しいが,Rig-Veda の言語は紀元前1500年ほどに遡るとされる.この言語は Sanskrit あるいは Vedic Sanskrit と呼ばれており,儀式や神学の注釈書 (the Brahmanas),隠者の瞑想書 (the Aranyakas),哲学的思索書 (the Upanishads),奥義書 (the Sutras) などの散文テキストにも現れる.

後になって,Sanskrit は宗教書以外へも使用範囲を広げた.紀元前4世紀に出た Panini によって言語が記述され規範化されると,the Mahabharata と the Ramayana を双璧とする数々のインド文学が生まれた.この段階の Sanskrit は,Classical Sanskrit と呼ばれる.話し言葉としては早くに死語となったが,ヨーロッパにおいて長らくラテン語が担っていたのに相当する地位を保持し続けた.Classical Sanskrit は現在でも洗練された学識の言語としてみなされている.

一方,Sanskrit と並存する形で,古代・中世を通じて多数の方言が口語として行われていた.これらの言語は Prakrits と総称されるが,そのなかには紀元前6世紀半ばの仏教の言語 Pāli のように,書き言葉の地位を得たものもあった.これらの Prakrits から,現在のインド,パキスタン,バングラデシュで行われている Hindi, Urdu, Bengali, Punjabi, Marathi などの各言語が発展した.現在,これらの言語の話者数は推計6億人といわれ,全体として巨大な語派を形成している([2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」を参照).Hindi と Urdu はともに,インド北部で4世紀のあいだ lingua franca ([2013-02-16-1]の記事「#1391. lingua franca (4)」を参照)として機能していた Hindustani から派生したものであり,互いに方言とみなすこともできる.しかし,後者は歴史的にペルシア語やアラビア語からの影響が強く,前者とは使用している文字体系も異なる.

なお,ジプシーの言語 Romany は5世紀ごろの北西インドの方言にさかのぼるが,後にその話者とともにペルシャを抜け,アルメニアに入り,ヨーロッパやアメリカへと渡った.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-04-12 Fri

■ #1446. 下品な語ではなかった fart [taboo][euphemism]

「#1438. Sumer is icumen in」 ([2013-04-04-1]) で,中英語の有名な歌詞を紹介した.その8行目に uerteþ という動詞が現われる.

Bulluc sterteþ· bucke uerteþ

ここでは「雄牛が跳びはね,雄鹿が屁をひる」という動物たちの春の喜びが表わされているのだが,対応する現代英語の fart は,今では下品で俗な語であり,通常は避けられる four-letter word である.例えば,手元にある OALD8 によれば,"[intransitive] (taboo, slang) to let air from the bowels come out through the anus, especially when it happens loudly" とあり,婉曲表現として "to break wind" を挙げている.他のどの学習者用英英辞書にも "impolite", "informal", "not polite", "rude", "very informal" などのレーベルが貼られており,OED でも "Not now in decent use" とある.

しかし,"Not now" ということは,古くは必ずしもそうではなかったことを示唆する.確かに Sumer is icumen in のこの箇所で下品な歌詞を意図したとは読みにくく,むしろ対句として sterteþ に匹敵する健全な(?)威勢のよさを表わすものと読みたい(南部あるいは中部方言を示唆する語頭の有声音 /v/ も感じが出ていてよい).MED では ferten (v.) の初例がこの箇所となっており,名詞 fert (n.) の初出は1世紀半遅い14世紀末のことなので,本例は英語史上初の,輝かしい,かつ下品な含意をもたない fart の例ということになる.

13世紀に初出した fart が,どの段階で下品な含意をもち始めたのかを知るためには,各時代における用例や分布を調査する必要があるだろう.Crystal (108) によれば,お上品な19世紀のヴィクトリア朝ではタブー視されていたということであるし,OED の用例では少なくとも17世紀に f---'t という伏せ字が1例見られる.

HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) によれば,類義語の初出は以下の通り.fart (c1250), let (†let flee) a fart (14..), fist (c1440), †to let a scape (1549), to break wind (1552), †crepitate (1623), †crack (1653), poop (1689), roar (1897) .現在,最も普通の婉曲表現 to break wind は近代英語期になってからである.現代英語における類義語は,hyperdictionary 辺りをどうぞ.

2013-04-11 Thu

■ #1445. 英語史概説書の書誌 [bibliography][hel_education][link]

年度の初めに,英語史概説書や参考図書など英語史・英語学を学習・研究する上で知っておきたい図書等を書誌としてまとめておく.近年,この分野の出版物は日本語でも英語でも数が多く,レベルも入門から専門までと幅広いので,選定するのが難しいのだが,以下は現時点での一応の厳選リストである.

独断と偏見ではあるが,最重要として◎を,重要として○を付した.このほかに,各図書の巻末やウェブサイトに掲載されている参考文献表も要参照.印刷配布用のPDFも作ったので,こちらからどうぞ.

[英語史概説書(日本語)]

・ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

○ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス---4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

○ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

・ 松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

○ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史概説書(英語)]

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

○ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: Oxford University Press, 2006.

○ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

○ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: University of Chicago, 1982.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Smith, Jeremy J. Essentials of Early English. London: Routledge, 1999.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄,安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史 ・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

○ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

◎ 小野 茂(他) 『英語史』(太田朗, 加藤泰彦編 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達,木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

◎ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史 ・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 (編) 『英語史総合年表?英語史 ・英語学史 ・英米文学史 ・外面史?』 研究社,1993年.

○ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

○ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

○ The Cambridge History of the English Language. Vols. 1--7. Ed. Richard M. Hogg. 1992--2001.

◎ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

○ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

◎ The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 1992. Version 3.1. 2004. (Also available online as Oxford English Dictionary Online at http://www.oed.com/ .)

○ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語学関係(基本文献など)」 http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/English.htm .(より抜かれた基本文献のリスト)

・ 堀田 隆一 「hellog?英語史ブログ」 http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~rhotta .本授業の履修者は必見.特に「参考文献リスト」 (http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~rhotta/course/2009a/hellog/references.html) を参照.

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL: Textbooks(日本語編)」 http://www013.upp.so-net.ne.jp/HEL/textbooks.html .(充実した英語史の文献リスト)

2013-04-10 Wed

■ #1444. 法律英語の特徴 [register][law_french][french][loan_word][latin]

昨日の記事で「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) に焦点を当てた.関連して,法律英語におけるフランス語の存在感については「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]),「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]),「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) で扱ってきたが,こうして見てくると,法律英語の主たる特徴はフランス借用語の多用にあり,ということがよくわかる.しかし,法律英語の特徴はこれだけにとどまらない.もう少し詳しく調べると,語法の癖,語用の傾向が見えてくる.Crystal (101) にしたがって,いくつかの特徴を列挙する.

(1) 書き言葉においても話し言葉においても,形式的,儀式的な表現が用いられる.

Signed, sealed and delivered

You may approach the bench

Your Honour

May it please the court

. . . the truth, the whole truth, and nothing but the truth

(2) 一般の語がしばしば特殊な意味で用いられる.

action (law suit)

hand (signature)

presents (this legal document)

said (mentioned before) (cf. [2011-02-21-1]の記事「#665. Chaucer にみられる3人称代名詞の疑似指示詞的用法」)

(3) 現在では一般には用いられない古英語,中英語由来の単語が保たれている.

aforesaid, forthwith, heretofore, thenceforth, thereby, witnesseth (cf. [2012-10-24-1]の記事「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」)

(4) ラテン語表現も多い.

corpus delicti(罪体), ejusdem generis(同種の), nolle prosequi(訴えの取り下げ), res gestae(付帯状況), sui juris(法律上の能力をもった), vis major(不可抗力)

(5) フランス借用語が多く,一般化したものも多い.

demurrer(訴答不十分の抗弁), easement(地役権), estoppel(禁反言), fee simple(単純封土権), lien(留置権), tort(私犯)

(6) 正確で厳密な意味をもった専門用語.

appeal(上訴), bail(保釈(金)), contributory(清算出資者), defendant(被告), felony(重罪), negligence(過失), injunction(差止命令)

(7) より曖昧な意味をもった,日常的にも使われうる "argot".

alleged(疑わしい), issue of law(法律上の争点), objection(異義), order to show cause(理由開示命令), superior court(上位裁判所), without prejudice(あとの手続きを何ら拘束することなく)

(8) 解釈に幅をもたせるために意図的に曖昧な意味で用いられる用語.

adequate cause(相当の理由), as soon as possible(可及的速やかに), improper(不適切な), malice(犯意), nominal sum(名目額), reasonable care(相当なる注意)

これらの「(冗漫で複雑な, しばしば素人には難解な)法律家[文書]独特の言い回し」を指して,英語で legalese という呼び名があるが,それは日本語でも他の言語でも変わりないことだろう.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2013-04-09 Tue

■ #1443. 法律英語における同義語の並列 [french][law_french][latin][binomial][register][loan_word][euphony][lexical_stratification]

英語の法律に関する使用域 (register) にフランス語の語句が満ちていることについては,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]),「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]),「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) の各記事で取り上げてきた.中世イングランドにおける法律分野の言語交替の概略を示せば,13世紀にはラテン語に代わってフランス語が法律関係の表現において優勢となってゆく.フランス語は法文書においてもラテン語と競り合い,14世紀には優勢となる.15世紀には,Law French は Law English に徐々に取って代わられてゆくが,近代に至るまでフランス語の遺産は受け継がれた.

法律分野でフランス語から英語への言語交替が進んでゆくと,法律用語におけるフランス単語から英単語への交替という問題も生じてくる.ところが,どちらの言語の用語を採用するかという問題は,多くの場合,どちらも採用するという決着をみた.つまり,両方を and などの等位接続詞でつなげて,2項イディオム (binomial idiom) にしてしまうという方策である(関連して[2011-07-26-1]の記事「#820. 英仏同義語の並列」も参照).2者の間に微妙な意味上の区別がある場合もあれば,さして区別はなく単に意味の強調であるという場合もあった.しかし,時間とともにこのような並列が慣習化し,法律分野の言語を特徴づける文体へと発展したというのが正しいだろう.というのは,英単語と仏単語の並列のみならず,仏単語2つや英単語2つの並列なども見られるようになり,語源の問題というよりは文体の問題ととらえるほうが適切であると考えられるからだ.もちろん,この文体の発展に,2項イディオムの特徴である韻律による語呂のよさ (euphony) も作用していただろうことは想像に難くない.

以下に,Crystal (152--53) に示されている例を挙げよう.3つ以上の並列もある.

acknowledge and confess (English/French)

aid and abet (French/French)

breaking and entering (English/French)

cease and desist (French/French)

each and every (English/English)

final and conclusive (French/Latin)

fit and proper (English/French)

give and grant (English/French)

give, devise, and bequeath (English/French/English)

goods and chattels (English/French)

had and received (English/French)

have and hold (English/English)

heirs and assigns (French/French)

in lieu, in place, instead, and in substitution of (French/French/English/French or Latin)

keep and maintain (English/French)

lands and tenements (English/French)

let or hindrance (English/English)

made and provided (English/Latin)

new and novel (English/French)

null and void (French/French)

pardon and forgive (French/English)

peace and quiet (French/Latin)

right, title, and interest (English/English/French)

shun and avoid (English/Latin)

will and testament (English/Latin)

wrack and ruin (English/French)

法律分野の要求する正確さと厳格さ,歴史的に育まれてきた英語語彙の三層構造,韻律と語呂を尊ぶ2項イディオムの伝統,このような諸要因が合わさって,中世後期以降,法律英語という独特の変種が発達してきたのだと考えられる.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-04-08 Mon

■ #1442. (英語)社会言語学に関する素朴な疑問を募集 [hel_education][notice][sobokunagimon][2022_summer_schooling_english_linguistics]

新年度が始まったところだが,授業で「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) に加え,「(英語)社会言語学に関する素朴な疑問」を募集することにした.宣伝のため,本ブログ上でも呼びかけておきたい.素朴な疑問を共有するために,何か思い浮かんだ方は気軽にこちらの入力画面より投稿してください.

以下に募集案内と素朴な疑問のサンプルを掲げておきます.同じ内容の配布用PDFはこちらからどうぞ.

(英語)社会言語学は,言語(英語)と社会の関係について研究する言語学の一分野です.社会学系の学問からの知見を応用して言語(英語)の諸問題を解明することを目指します.言語と社会のあいだに深い関係があるということは直感的にわかると思いますが,具体的にどのような関係なのか,真剣に考えたことのある人は少ないでしょう.社会言語学では,自明と思われている両者の関係について,様々な具体的な事例を通じて,本格的に論じます.(英語)歴史言語学との親和性も高いので,(英語)歴史社会言語学としてとらえてもよいと思います.

当たり前のことを大まじめに考察するのが社会言語学のおもしろさです.素朴な疑問であればあるほど答えるのは難しく,よい問いといえます.このような素朴な疑問(ばかりではありませんが)を取り上げて,あれこれと論じる記事を,「hellog?英語史ブログ」にて日々更新中です.

以下のリストは,「素朴な疑問」の一部です.

- 現代世界における英語話者の人口はどのくらいか?

- 英語は何カ国で使われているのか?

- なぜ英語は世界語となったのか?

- なぜ英語には英米差があるのか?

- 標準英語とは何か?

- 規範文法はどのように成立したのか?

- 辞書はどのような背景で誕生したか?

- 言語(方言)間に優劣はあるか?

- 言語や方言にまとわりつくステレオタイプはどのように生まれるのか?

- 言語と方言の区別はどこにあるのか?

- 方言と方言の境界は明確か?

- なぜ世界の言語の数は数えられないのか?

- なぜ言語は方言化してゆく傾向があるのか?

- 方言の水平化とは何か?

- 方言周圏論とは何か?

- 波状モデルと系統樹モデルとは何か?

- 言語圏とは何か?

- 印欧祖語は本当に存在したか?

- 純粋な言語は存在するか?

- なぜ他の言語から語などを借用するのか?

- なぜ借用の多い言語と少ない言語があるのか?

- なぜ男ことばと女ことばの区別があるのか?

- 女性のほうよく話すというのは本当か?

- 社会構造が言語へ反映している例とは?

- なぜ階級により言語が異なりうるのか?

- 文明レベルと言語構造に相関関係はあるか?

- エスキモーの言語には雪を表わす語が多いか?

- 虹は本当に7色か?

- cow vs beef のように動物名は英語本来語だが,肉の名はフランス語由来なのはなぜか?

- 言語の民族誌(学)とは何か?

- 言語と文化はどちらがどちらを規定するのか?

- 言語と気候や地形との間に関係はあるのか?

- 言語使用に好みや個人差があるのはなぜか?

- 法律の言語や漁師の言語など,特殊な言語が存在するのはなぜか?

- なぜ隠語が生まれるのか?

- なぜ聖典やお経など宗教の言語は古めかしいのか?

- なぜタブーは存在するのか?

- 婉曲語法はどのようにして発生するのか?

- PC (political correctness) とは何か?

- どのようにして非難される語法が生じるのか?

- ピジン語,クレオール語とは何か?

- ピジン語,クレオール語は他の言語と比べて劣っているか?

- 多言語使用国における個々の言語の役割はどのように異なっているのか?

- コードスイッチングとは何か?

- なぜ人と会ったとき挨拶するのか?

- 見知らぬ人どうしの会話で,なぜ天気の話題が選ばれやすいのか?

- ときに沈黙が何かを意味することがあるのはなぜか?

- なぜ相手の発音や語法に合わせてしまうことがあるのか?

- なぜエスペラント語のような計画言語が作られたのか?

- 言語(英語)帝国主義とは何か?

- 母語話者数とその言語の国際性は比例するか?

- 言語の死とは何を意味するか?

- 公用語のない国はあるか?

- 言語,国家,民族,文化,人種などの間にはどのような関係があるか?

- なぜ国連や EU には言語政策が必要なのか?

- ウェールズ語のように復興している言語があるのはなぜか?

- 変化しない言語は存在するか?

- なぜ言語は変化するのか?

- 誰が言語変化を始めるのか?

- 言語変化はどのように人々に伝播してゆくのか?

- 保守的な言語や革新的な言語の区別はあるか?

- 基層言語仮説とは何か?

- なぜ英語には敬語が存在しないのか?

- 日本語で敬語が衰退してきているというのは本当か?

- ポライトネスとは何か?

- 会話における協調の原理とは何か?

- 文字の発明により言語活動はどのように変わったか?

- 話しことばと書きことばとは何がどう違うのか?

- 産業革命や戦争などの社会的事件は言語に何をもたらしたか?

- 交通,メディア,教育などの発達は言語に何をもたらすか?

- 言語は単一起源か多起源か?

- 言語史における断続平衡モデルとは何か?

- 言語の機能とは何か?

- 言語記号の恣意性とは何か?

いずれも,れっきとした(英語)社会言語学の研究テーマです.皆さんの抱く「素朴な疑問」を募集します.

2013-04-07 Sun

■ #1441. JACET 8000 等のベース辞書による語彙レベル分析ツール [lexicology][web_service][link][elt]

日本の英語教育の世界では,「JACET 8000」という語彙集がよく用いられる.各語に1--8の語彙レベルが付されており,英文テキストの難易度判定や教材研究・開発などに使われる.ほかにも,類似した目的で SVL12000 や WLC などの語彙集が存在するが,それぞれの特徴については,染谷泰正氏のベース辞書についてに,次のようにある.

JACET8000 は大学英語教育学会基本語改訂委員会が編纂した学習語彙リストで,「British National Corpus と日本人英語学習者の環境を踏まえて独自に作成されたサブコーパスに準拠し,かつ中高の教育現場の状況にも配慮」して作成されたもので,「日本人英語学習者のための科学的教育語彙表」として評価を得ています.詳しくは『大学英語教育学会基本語リストJACET List of 8000 Basic Words』(大学英語教育学会基本語改訂委員会/2003年)を参照してください.

SVL12000(「標準語彙水準12000」)は株式会社アルクが独自に開発した語彙リストで,「ネイティブスピーカーの「使用頻度」をベースにしながら,日本人学習者にとっての「有用性」「重要性」を考慮して編集」したもので,既存の学習語彙表ではカバーされていない上級?最上級レベルの語彙(Level 8 ? Level 12)が含まれているのが特徴です.

WLC ベース辞書 は「AWK による語彙レベル分布計測プログラム」(染谷 1998) において作成されたもので,ビジネス英語の分析用に特化した約35,000語の見出し語からなる語彙リストです.詳しくは ここを参照してください.なお,WLC ベース辞書で使用されている品詞タグの種類についてはここを参照してください.

染谷氏の提供するオンライン版 Word Level Checker(英文語彙難易度解析プログラム)では,テキストボックスに英文を投げ込むと,語彙レベルごとのテキストカバー率を返してくれる.ベース辞書としては,JACET8000, SVL12000, WLC (Ver.02) のいずれかを選択することができる.

特に JACEL 8000 をベースとした類似ツールとしては,JACET 8000 TOOLS からいくつかのものにアクセスできる.

・ JACET 8000 LEVEL ANALYZER: 英文を投げ込むと,単語を見出し語化したうえで語彙レベルごとのテキストカバー率を返してくれる.プログラムの仕様や使用例については,清水伸一氏による JACET 8000 付属CD-ROM のプログラムデータ使用法が参考になる.

・ JACET 8000 LEVEL MARKER: 英文を投げ込むと,各単語にレベルを表わすタグ (1--8) をつけてカラー表示してくれる.

・ JACET 8000 Measuring Vocabulary: 語彙力診断テスト.「#833. 語彙力診断テスト」 ([2011-08-08-1]) で紹介した Test Your Vocab も参照.

関連して,その他の英語語彙頻度表については「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) を参照.

2013-04-06 Sat

■ #1440. 音節頻度ランキング [syllable][corpus][lexicon][phonetics][frequency][statistics]

「#1424. CELEX2」 ([2013-03-21-1]) で紹介した巨大データベースで何かしてみようと考え,Version 2 で新たに加えられた音節頻度 (English Frequency, Syllables) のサブデータベースにより,現代英語で最も多い音節タイプのランキングを得た.

これは,CELEX2 のもとになっているコーパス全体のうち,7.26%を構成する約130万語の話し言葉サブコーパスから引き出された音節頻度であり,タイプ頻度ではなくトークン頻度によるものである.つまり,話し言葉におけるある単語の頻度が高ければ,その分,その単語に含まれる音節タイプの頻度も高くなるということである.例えば,of を構成する "Ov" (= /ɒv/) と表現される音節は,第4位の頻度である.なお,強勢の有無は考慮せずに頻度を数えている.

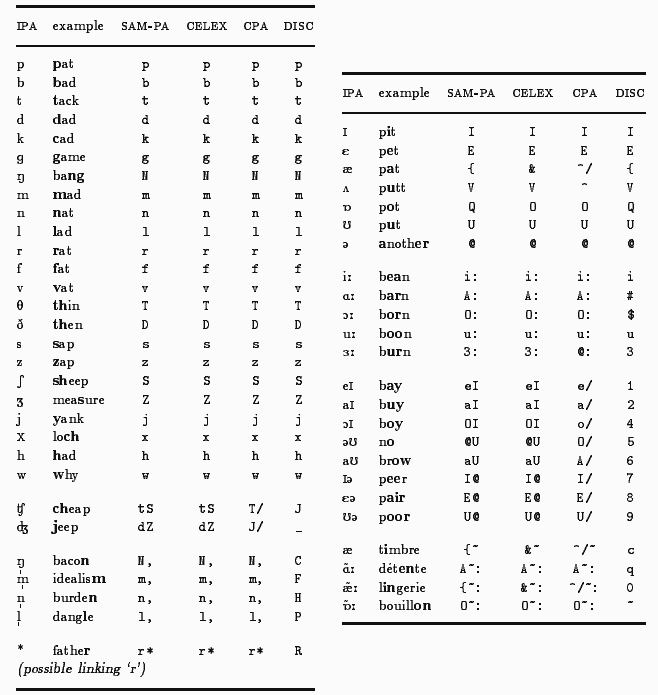

以下のリストに挙げる音素表記は,IPA ではなく CELEX 仕様の独特の表記なので,先に対応表を挙げておこう.

では,以下にランキング表でトップ50位までを掲載する.高頻度の単音節語の音節タイプがそのまま上位に反映されていて,あまりおもしろい表ではないが,何かの役に立つときもあるかもしれない.

| Rank | Syllable | Frequency |

|---|---|---|

| 1 | eI | 72971 |

| 2 | Di: | 60967 |

| 3 | tu: | 31446 |

| 4 | Ov | 30108 |

| 5 | In | 29906 |

| 6 | &nd | 28709 |

| 7 | aI | 23822 |

| 8 | lI | 19728 |

| 9 | @ | 19566 |

| 10 | rI | 14356 |

| 11 | ju: | 12598 |

| 12 | dI | 12465 |

| 13 | D&t | 12118 |

| 14 | It | 11504 |

| 15 | wOz | 10834 |

| 16 | fO:r* | 9778 |

| 17 | Iz | 9517 |

| 18 | tI | 9161 |

| 19 | fO | 9042 |

| 20 | Sn, | 8969 |

| 21 | hi: | 8928 |

| 22 | r@n | 8638 |

| 23 | bi: | 8505 |

| 24 | bI | 7936 |

| 25 | nI | 7068 |

| 26 | wID | 7046 |

| 27 | On | 7030 |

| 28 | &z | 6919 |

| 29 | O:l | 6569 |

| 30 | h&d | 6240 |

| 31 | E | 6165 |

| 32 | bl, | 6021 |

| 33 | sI | 5836 |

| 34 | @U | 5824 |

| 35 | t@r* | 5687 |

| 36 | &t | 5652 |

| 37 | hIz | 5564 |

| 38 | bVt | 5416 |

| 39 | mI | 5397 |

| 40 | s@ | 5391 |

| 41 | nOt | 5357 |

| 42 | D@r* | 5339 |

| 43 | I | 5283 |

| 44 | tId | 5259 |

| 45 | DeI | 5162 |

| 46 | IN | 5063 |

| 47 | t@ | 5053 |

| 48 | s@U | 4974 |

| 49 | baI | 4894 |

| 50 | h&v | 4769 |

全ランキング表を見たい方は,タブ区切り形式で Syllable Frequency Rank Table by CELEX2 を参照.ブラウザ上で閲覧したい方は,こちらからどうぞ.全体としては11492の異なる音節タイプが登録されており,頻度が1以上のものは7934タイプある.「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) の最後で,英語の音節タイプが日本語に比べて驚くほど多種多様であることに触れたが,この数をみれば納得できるだろう.関連して,syllable の各記事を参照.

なお,CELEX2 のマニュアルには以下の但し書きが記されていたので,再掲しておく.

Please note that the English corpus used by CELEX for deriving these frequencies contains only 7.3% spoken material. This means there is a rather tenuous relationship between the full frequency figures, which are based on written forms, and the syllable frequencies, which merely refer to phonemic conversions of these graphemic transcriptions. Of course it could be argued that frequencies of syllables, as lexical sub-units, are less liable to get skewed from differences in medium than full words, but it has to be taken into account that NO FIRM EVIDENCE ABOUT SPOKEN FREQUENCIES can be derived from these data.

2013-04-05 Fri

■ #1439. 聖書に由来する表現集 [bible][idiom]

1611年に刊行された『欽定訳聖書』(The Authorised Version あるいは The King James Version (Bible) [KJV])は近代英語の性質を決定したと言われることもあり,現代英語の表現に大きな影響を与えた.初期近代英語の所産としては,Shakespeare と並んで英語史上の意義が大きい.

2010年に出版された Crystal の著書では,KJV に由来する表現の多くが現代英語に残っており,各種のキャッチコピーやダジャレに利用されている状況が,延々と解説される.著書の巻末に,聖書由来として取り上げられた現代英語に残る表現の索引がつけられていた (pp. 303--11) .これを表現集としてまとめておけば何かに役に立つだろうと思い,リストを作った.本当は聖書の章節への参照がつけられればよかったのだが,それには時間がかかりそうだったので,表現のみを記す.ただし,データファイルでは Crystal の著書で言及されているページへの参照をつけているので,より詳しく調べたいときにはご参照を.

索引行としては671行あるが,索引の作り方ゆえに重複も多く,表現そのもので数えれば388個ほど(これにも類似表現が含まれるので,厳密にいえばもっと少ない).このリストをアルファベット順に下に掲げる.

a time to ..., Adam and Eve, add fuel to the fire, against us ... with us, all things are pure, all things to all men, Alpha and Omega, apple of [one's] eye, Armageddon, as [one] reaps sow, as [one] sows reap, Babel, baptism of/by fire, bear [one's] burden, bear [one's] burden/cross, bear/take up [one's] cross, begat, behold the man, better to give than receive, better to give than to receive, blessed are ..., blind leading the blind, blood upon [one's] head, bondage, born again, bottomless pit, bread, bread alone, bread from heaven, bread of life, bread upon the waters, brotherly love, build a house on sand, burning bush, camel through the eye of a needle, can anything good come out of, can't take it with you, cast bread upon the waters, cast pearls before swine, cast the first stone, cast thy bread upon waters, cast/throw the first stone, charity covers a multitude of sins, cheerful giver, coals of fire, coals of fire on [one's] head, coat of many colours, come to pass, covet, cradle to the grave, crumbs from the table, David and Goliath, day of my distress, death where is thy sting, deep waters, den of thieves, die by the sword, divide the sheep from the goats, do thou likewise, do unto others, double-edged sword, dreamer of dreams, drink and be merry, drop in the ocean, drop of/in a bucket, dust thou art, east of Eden, eat drink and be merry, eat [one's] words, eating [one's] words, every creeping thing, every thing there is a season, eye for an eye, eye hath not seen, eye of a needle, faith can move mountains, fall flat on [one's] face, fall from grace, false witness, fatted calf, feet of clay, few are chosen, fight the good fight, filthy lucre, fire and brimstone, first fruits, five loaves and two fishes, flat on [one's] face, flesh and blood, flesh is weak, fleshpots, flies in amber, fly in the ointment, forbidden fruit, forty days, forty days and forty nights, forty nights, fruitful and multiply, fruits, fuel to the fire, garment, get thee behind me Satan, giants in the earth, giants in the earth in those days, gift blindeth the wise, gird [one's] loins, give thanks unto the Lord, give up the ghost, gnashing of teeth, go and do thou likewise, go down to the sea in ships, go the extra mile, go the second/extra mile, God and mammon, God forbid, God save the king, golden calf, good and faithful servant, good cheer, good come out of Nazareth, good Samaritan, good shepherd, grave where is thy victory, graven image, great whore, greater love, greatest in the kingdom, greatest/least in the kingdom, hair, hair of [one's] head, hairy garment, hands, harden [one's] heart, harvest is great, heal thyself, heal thyself physician, heap coals of fire on [one's] head, heap mischiefs, heaven and earth shall pass away, hide light under a bushel, holier than thou, honour, horribly afraid, house of bondage, how are the mighty fallen, I am that I am, in our image, in the beginning was the Word, in the twinkling of an eye, itching ears, Jesus wept, Job's comforter, Job's/miserable comforter, jot or tittle, judge not, kick against the pricks, kingdom divided, kingdom divided against itself, know for a certainty, know not what they do, know that my redeemer liveth, labourers are few, Lamb of God, land of Nod, last shall be first, laugh [one] to scorn, law unto [oneself], leading the blind, least in my father's house, left and right hand, left hand knows what the right hand does, leopard changing his spots, lesser light, let my people go, let not the sun go down on your wrath, let there be light, let thy words be few, let us now praise famous men, let [one's] light shine, lick the dust, light, light in the firmament, lights in the firmament, lion's whelp, lions' den, live and move and have our being, live/die by the sword, loaves and fishes, Lord is my shepherd, lost sheep, love thy neighbour as thyself, making many books, making many books there is no end, man after [one's] own heart, manna, many are called, many are called but few are chosen, many mansions, meek shall inherit the earth, milk and honey, millstone, millstone around neck, miserable comforters, molten calf, money answers all things, money is the root of all evil, mote, mote in [one's] eye, mouth(s) of babes, much study is a weariness of the flesh, multitude of sins, my brother's keeper, my kingdom is not of this world, my name is Legion, name of the Lord thy God, new wine in old bottles, no man can serve two masters, no peace for the wicked, no respecter of persons, no room at the inn, no small stir, nothing new under the sun, oint, old as ..., old as the hills, old serpent, old wine in new bottles, old wives' tales, on [one's] own head be it, out of the depths, out of the mouth(s) of babes, passeth all understanding, patience of a saint, patience of Job, peace, pearl of great price, peculiar treasure, Philistines, pillar of fire, pillar of salt, play the fool, play the mad man, play the men, powers that be, prick, pricks in [one's] eyes, pride goes before a fall, prophet not honoured, prophet not honoured in his own country, publish it not in the streets, publish it not in the streets of ..., put words in [one's] mouth, race is not to the swift, rain, reap the whirlwind, render unto Caesar, rest, resurrection and the life, right and left hand, riotous living, rivers of Babylon, rod for [one's] back, rod of iron, root and branch, root of the matter, sabbath was made for man, Saint (as proper name), saith the Lord vengeance is mine, salt of the earth, Satan behind me, scales fall from [one's] eyes, scapegoat, see eye to eye, see through a glass darkly, seeds fall by the wayside, seek and ye shall find, separate the sheep from the goats, serve two masters, set teeth on edge, set [one's] house in order, shake the dust from [one's] feet, sheep to the slaughter, sheep's clothing, shibboleth, shining light, shout it from the housetops, shout it from the rooftops, sick of the palsy, sign, signs and wonders, signs of the times, skin of my teeth, sour grapes, sow the wind, spare the rod, speak in tongues, speak Lord for thy servant heareth, spirit is willing, spirit is willing but the flesh is weak, stiff-necked, still as a stone, still small voice, sting, stony ground, strength and song, strength to strength, stumbling-block, suffer fools gladly, suffer little children, sufficient unto the day, sufficient unto the day is the evil, sweet savours, swords into plowshares, tables of stone, take root, take the name of the Lord thy God in vain, take up [one's] cross, take [one's] name in vain, tell it not in ..., ten commandments, than thou, thief in the night, thirty pieces of silver, thorn in [one's] flesh, thorn in [one's] flesh/side, thorn in [one's] side, thou shalt not, threescore years and ten, throw the first stone, thy servant heareth, times and/or seasons, to every thing there is a season, tomorrow we shall die, tomorrow will take care of itself, touch the hem of [one's] garment, treasure(s) in heaven, tree of knowledge, turn the other cheek, turn the world upside down, twinkling of an eye, two (heads) are better than one, two by two, two heads are better than one, two mites, two or three are gathered together, two-edged sword, unclean unclean, unto the pure all things are pure, unto us ... is born, unto us a child is born, unto us is born, upon this rock, valley of the shadow of death, vanity of vanities, vile bodies, virgin shall be with child, voice crying in the wilderness, wages of sin is death, wandering stars, wash [one's] hands, way of all flesh, way truth and life, weariness of the flesh, weeping and wailing, weeping and wailing and gnashing of teeth, what God hath joined together, what hath God wrought, what I have written, what I have written I have written, what shall it profit a man, wheels within wheels, where is thy victory grave, where two or three are gathered together, whips and scorpions, white as snow, whited sepulchres, widow's mite, wine maketh merry, wineskins, wish I'd never been born, wit's end, with us ... against us, woe is me, Word was made flesh, words shall not pass away, writing on the wall, ye of little faith, yoke is easy

・ Crystal, David. BEGAT: The King James Bible and the English Language. Oxford: Oxford UP, 2010.

2013-04-04 Thu

■ #1438. Sumer is icumen in [manuscript][calendar][bl]

春を告げる有名な中英語の歌 Sumer is icumen in について.この歌については,「#1221. 季節語の歴史」 ([2012-08-30-1]) でごく簡単に触れ,「#1429. 英語史に関連する BL の写本等画像と説明」 ([2013-03-26-1]) で BL 所有の写本画像と説明書きへリンクを張った程度だったが,今回はもう少し詳しく見てみたい.

Spring has come の中英語版フレーズで始まるこの歌は,中英語で書かれた詩歌のなかでも最もよく知られている.Berkshire の Reading Abbey で修道士によって編まれた写本 (British Library Harley MS 978, f. 11v) の中に収められており,フランス語とラテン語のテキストに混じった唯一の英語テキストである.英語で知られる最古の輪唱 (rota or round) でもあり,写本の譜面のなかの赤い十字で示される部分から次の歌い手が歌い始める.最後の2行(赤字で pes と示されている部分)は低音パートを表わし,最多で6声により歌うことができる.黒字の英語の歌詞の下には赤字のラテン語でキリストの受難に関するテキストが記されているが,こちらは旋律にはうまく合っていない.また,下半分の枠内には黒字のラテン語で,輪唱の歌い方の指示が記されている.楽譜が示すとおり,旋律と歌詞を合わせて歌唱することが可能であり,現在ではCDも発売されている.

歌詞のテキストは1225--50年の作とされ,旋律は1310年頃とされている.方言は定かではないが,動詞の屈折語尾 -þ により,少なくとも北部は除外される.LAEME 提供の詳細も参照.

以下は,現代英語対訳付きの歌詞テキスト.

| Sumer is icumen in· | Spring has come in. | |

| Lhude sing cucu· | Loudly sing, cuckoo! | |

| Groweþ sed and bloweþ med | Seed grows and meadow blooms | |

| And springþ þe wde nu· | And the forest springs up now. | |

| Sing cuccu | Sing, cuckoo! | |

| Awe bleteþ after lomb· | Ewe bleats after lamb, | |

| Lhouþ after calue cu· | Cow lows after calf, | |

| Bulluc sterteþ· bucke uerteþ | Bullock leaps, buck farts. | |

| Murie sing cuccu· | Merrily sing, cuckoo! | |

| Cuccu cuccu | Cuckoo, cuckoo, | |

| Wel singes þu cuccu. | You sing well, cuckoo. | |

| Ne swik þu nauer nu· | Nor cease you never now! | |

| Sing cuccu nu· sing cuccu· | Sing cuckoo now, sing cuckoo! | |

| Sing cuccu· sing cuccu nu· | Sing cuckoo, sing cuckoo now! |

以上,Crystal (23) を参照しつつ執筆した.同じ British Library のサイトから,こちらでも拡大画像が閲覧できる.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2013-04-03 Wed

■ #1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例 [loan_word][latin][oe][christianity][borrowing]

英語史におけるラテン語借用については,latin loan_word の幾多の記事で取り上げてきた.古英語期以前のラテン借用については,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) で簡単な時代別の分類に触れ,いくつかの例を挙げたにすぎないので,今回はもう少し例を挙げてみたい.

Crystal (59--65) では,古英語以前のラテン語借用を,Serjeantson (Appendix A) にしたがって (1) 大陸時代,(2) c. 450--c. 650, (3) c. 650--c. 1100 と時代別に3区分している.以下に,それぞれの時代を代表する例をいくつか挙げよう.

(1) 大陸時代

belt (belt) < L balteus

butere (butter) < L butyrum

camp (field, battle) < L campus

candel (candle) < L candela

catt (cat) < L cattus

ceaster (city) < L castra

cetel (kettle) < L catillus

cupp (cup) < L cuppa

cycene (kitchen) < L coquina

cyse (cheese) < L caseus

draca (dragon) < L draco

mæsse (mass) < L missa

mil (mile) < L mille

minte (mint) < L menta

munuc (monk) < L monachus

mynster (minster) < L monasterium

panne (pan) < L panna

piper (pepper) < L piper

pise (pea) < L pisum

plante (plant) < L planta

port (door, gate) < L porta

port (harbour, town) < L portus

pund (pound) < L pondo

sacc (sack, bag) < L saccus

sinoð (council, synod) < L synodus

stræt (road) < L strata

tigle (tile) < L tegula

weall (wall) < L vallum

win (wine) < L vinum

ynce (inch) < L uncia

(2) c. 450--c. 650

cocc (cock) < L coccus

cugle (cowl) < L cuculla

cyrtan (to shorten, curtail) < L curtus

forca (fork) < L furca

fossere (spade) < L fossorium

græf (stylus) < L graphium

læden (Latin) < L ladinus (Vulgar Latin)

leahtric (lettuce) < L lactuca

mægester (master) < L magister

nunne (nun) < L nonna

pere (pear) < L pirum

pinsian (to reflect, consider) < L pensare

punt (punt, flat boat) < L ponto

relic (relic) < L reliquia

renge (spider) < L aranea

seglian (to seal) < L sigillare

segn (mark, sign) < L signum

stropp (strap) < L stroppus

torr (tower) < L turris

turl (ladle, trowel) < L trulla

(3) c. 650--c. 1100

alter (altar) < L altar

biblioþece (library) < L bibliotheca

cancer (crab) < L cancer

creda (creed, belief) < L credo

cucumer (cucumber) < L cucumer

culpe (guilt, fault) < L culpa

diacon (deacon) < L diaconus

fenester (window) < L fenestra

fers (verse) < L versus

grammatic (grammar) < L grammatica

mamma (breast) < L mamma

notere (notary) < L notarius

offrian (sacrifice, offer) < L offere

orgel (organ) < L organum

papa (pope) < L papa

philosoph (philosopher) < L philosophus

predician (preach) < L praedicare

regol (religious rule) < L regula

sabbat (sabbath) < L sabbatum

scol (school) < L scola

Serjeantson のリストによれば,(1) には183語,(2) には114語,(3) には244語が挙がっているが,各語の時代区分の正確性は必ずしも保証されておらず,額面通りに受け取るには注意を要する.だが,単語の意味領域について一般的にいえば,(1) は日常語を含む幅広い意味領域を覆っているが,(2) では宗教的な色彩が見え始め,(3) では宗教に加え学識を感じさせる単語が多い.キリスト教の伝来を契機に,ラテン借用語の質が変化したことを見て取ることができる.借用の媒介に関しても,(1) や (2) は主として話し言葉から入ったが,(3) は主として書き言葉を通じて流入したと想定される.

上記のリストでは,主に現代英語まで残ったラテン借用語を挙げてあるが,実際には現代英語にまで生き残らなかったものも多い.現代標準英語に残っているのは,約100語くらいのものである.大多数が後に死語となった背景には,中英語期に同義のフランス借用語が流入したという事情がある.新しくて格好のよいフランス語が,古めかしいラテン語に取って代わったのである.ただし,現代まで残っているラテン借用語の多くは,本来語彙と同じぐらい盤石に英語語彙に根付いている.

なお,古英語期以前に同一のラテン単語が2度借用された例もあるので,触れておこう.L calicem は "cup" の意味で最初に celc として,後に calic として古英語に借用された.同様の例を挙げる.

cliroc, cleric (cleric, clergyman) < L clericus

læden, latin (Latin) < L latinus

leahtric, lactuca (lettuce) < L lactuca

minte, menta (mint) < L menta

spynge, sponge (sponge) < L spongea

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

・ Serjeantson, Mary S. A History of Foreign Words in English. London: Routledge and Kegan Paul, 1935.

2013-04-02 Tue

■ #1436. English と England の名称 (2) [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][latin][old_saxon][ethnonym]

今回は,「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]) に対する補足と追加の記事.5世紀半ばにアングル人 (Angles) ,サクソン人 (Saxons) ,ジュート人 (Jutes) を中心とする西ゲルマンの諸部族がブリテン島へ移住してきてから,これらの部族を統括して呼ぶ名称や,彼らが新しく占拠した土地を呼ぶ名称は,誰がどの言語で呼ぶのかによっても変異があったし,時代とともに変化もしてきた.結果としては,Angle びいきの総称が選ばれ,形容詞や言語名の English や国名の England が一般化した.なぜ Saxon や Jute を差し置いて Angle が優勢となったのかについては明確な答えがないが,推測できることはある.

少なくとも8世紀から,ラテン語で Angli Saxones という表現が用いられていた.ここでは Angli は形容詞,Saxones は複数名詞で「アングル系サクソン人たち」ほどの意味だった.これは,大陸に残っていたサクソン人たち (Old Saxons) と区別するための呼称であり,形容詞 Angli にこめられた意味は「アングル人と一緒にブリテン島に渡った」ほどの意味だったと思われる.やがて,対立を明示する形容詞 Angli に力点が移り,これが固有名と解されて独立したということは,ありそうなことである.もしこのような経緯で8世紀中に Angli がブリテン島に住み着いた西ゲルマン民族の総称および領土名として再解釈されていったと考えれば,9世紀に Bede の古英語が出された際に,Angelcynn (gens Anglorum の訳)が総称的に用いられていた事実が特に不思議ではなくなる.また,同時期の880年頃には,Alfred 大王と Guthrum との間で取り交わされた条約のなかで "Danish" に対して "English" が用いられている.さらに,言語名としての Englisc も,やはり同時期に,Bede 古英語訳や Alfred のテキストに現われている.

このように,Englisc は9世紀中に形容詞あるいは言語名として定着したが,領土名としての Angelcynn が Engla land 系列に置き換えられるのは,11世紀の Chronicle を待たねばならなかった.Engla land のほか,Engle land, Englene londe, Engle lond, Engelond, Ingland なども行なわれたが,後に定着する England が現われるのは14世紀のことである.

以上,Crystal (26--27) に拠った.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-04-01 Mon

■ #1435. The Caistor rune [runic][inscription][archaeology][germanic]

イングランド Norfolk にあるローマ時代に建てられた町 Caistor-by-Norwich より出土した火葬用の甕棺のなかから,ノロジカ (roe-deer) の骨で作ったサイコロ (astragalus) が発見されている(現在は Norwich の the Castle Museum に保管されている).同じ甕棺からは駒も発見されており,ともに遊具として用いられたものだろう.そこにルーン文字が記されているのだが,イングランドで発見されたルーン碑文としてはこれが最初期のものである.碑文には raihan と読める文字列があり,これは "roe-deer" を表わす語と考えられている.

この碑文のもつ意義はいくつかある.まず,H を表わすルーン文字に横棒が1本みられるが,これは2本の横棒を渡す Anglo-Frisia 系のルーン文字 (futhorc) と異なり,より北部起源のルーン文字 (futhark) であることを示唆する([2012-01-28-1]の記事「#1006. ルーン文字の変種」を参照).この横棒1本の H の書き手は,南デンマーク辺りから来た可能性がある.

次に,語形である.語中に現われる ai はゲルマン祖語の2重母音をとどめていると考えられ,ゲルマン語比較言語学上も重要な証拠となっている.なお,「ノロジカ」を表わす古英語の語形は roha であり,raihan はより古い段階におけるこの語の屈折形で "from a roe" ほどの意と想定される.このサイコロの材料を表わしているのだろう.ただし,この語を英単語とみなしてよいかどうかについては議論がある.

しかし,何よりも重要なのは,書かれた年代が紀元400年頃と推定されることだ.伝説的な449年の Anglo-Saxon 人のイングランドへの移動よりも数十年ほど前に,北西ゲルマンの伝統を受け継ぐ何者かが East Anglia の地に住んでいたらしいということになる([2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」を参照).

一方,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) で紹介した the Undley bracteate は,同じ East Anglia でも Suffolk から出土しているが,これは5世紀後半のものであり,Anglo-Frisia 系のルーン文字で書かれている.

両出土品のルーン碑文の含意するところは,対照的ということになる.両者の説明については,Crystal (12) も要参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow