2025-10-06 Mon

■ #6006. 声の書評 --- khelf 木原桃子さんが紹介する『英語文化史を知るための15章』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][manuscript][beowulf]

この秋,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる hel活 (helkatsu) が活発化してきています.昨日狼煙を上げた heldio での「声の書評」シリーズも,khelf による企画です,今回は khelf 副会長の木原桃子さんにご登場願い,武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)を紹介してもらいました.著者は,木原さんの青山学院大学時代の恩師でもあります.ぜひ今朝の heldio 配信回「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」をお聴きいただければ.

木原さんは,本書の魅力として,語彙や文法といった英語の内面史を追うだけでなく,その言語が使われている社会や文化と関連づけた英語の外面史,すなわち「英語文化史」を重視する視点を的確に指摘してくれました.単なる「英語史」ではなく「英語文化史」と冠した本書は,その格好の入門書であると.私も本書を最初に読んだとき,同じ印象をもったことを覚えています.

本書は15の章からなり,それぞれがベオウルフ,英語聖書,シェイクスピア,ジョンソンの辞書,OED といった独立したテーマを扱っているため,どこからでも読み進められます.「英語文化史」を鳥瞰的に見渡せる構成は,特にこれから英語史を学ぶ高校生や大学生にとって,興味の入り口を見つけるのに最適だと思います.

木原さんは,武内先生ご自身が写本を作成していることを紹介しつつ,先生の運営されている MANUSCRIPT CHOUMEIAN にも触れています.Beowulf と『平家物語』の意外な関係が論じられている章については,木原さんはこの章を読んで英語史の魅力に目覚めたとのことです.体験に裏打ちされた言葉には説得力がありました.

khelf メンバーが自身の言葉で書籍を紹介してくれるのは,とても嬉しいことです.「声の書評」が,多くの方にとって新たな本との出会いの場となることを期待しています.皆さん,ぜひ本書を手に取ってみてください.

・ 武内 信一 『英語文化史を知るための15章』 研究社,2009年.

2025-04-11 Fri

■ #5828. heldio で『ヴォイニッチ写本』の著者対談シリーズがスタート [voicy][heldio][manuscript][voynich][cryptology][cryptography][notice][review]

先日の記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) と「#5816. ヴォイニッチ写本に関する有用なウェブサイト」 ([2025-03-30-1]) で,昨年末に出版された新書を紹介しました.

この度,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」上で著者お二方との特別対談が実現しました(安形麻理先生,安形輝先生,収録のためにお時間を割いていただきありがとうございました!).対談は全3回のシリーズとしてお届けする予定ですが,昨日第1回を配信したのでご案内します.「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」と題して,20分ほどのトークとなっています.

3人でおしゃべりしながらの楽しい収録でしたが,録音していない時間帯にも,ヴォイニッチ写本をめぐる様々な議論や研究の裏話が尽きることなく続きました.役得以外の何ものでもありません.私はヴォイニッチ写本についてはさほど詳しく知らなかったのですが,今回の書籍の刊行,そして著者のお二人から直接お話を伺うことで,同写本の魅力に俄然引き込まれそうです.

対談シリーズの第2回,第3回は,今後数日の間隔を空けながら配信していく予定です.ぜひ星海社新書『ヴォイニッチ写本』をお手に取っていただくとともに,残りの対談の配信にもご注目ください.この対談を通して,『ヴォイニッチ写本』がより広く知られ,その魅力が多くの人に語られるようになることを願っています.

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-03-29 Sat

■ #5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年) [review][toc][manuscript][voynich][cryptology][cryptography]

昨年末,「世界で最も謎に満ちた写本」といわれるヴォイニッチ写本 (The Voynich Manuscript) についての,待望の新書が出版された.200頁弱の薄めの新書のなかに,未解読のヴォイニッチ写本(研究)の魅力が濃厚に詰め込まれている.本書後半では,著者らによる最新の研究の成果が示されており,ヴォイニッチ手稿がでたらめな文字列ではなく,背後に何らかの言語が隠されている,つまり解読に値するテキストであることが主張される.巻末には,著者らと博物学者・荒俣宏氏との鼎談の様子も収められており,最後までワクワクしながら読み続けることができる.

以下,本書の目次を示そう.

第1章 謎めいたヴォイニッチ写本

1. ヴォイニッチ写本とは

外観

文字と挿絵

2. ヴォイニッチ写本の魅力

解読へのチャレンジ精神

真贋論争:中世の写本か20世紀の捏造か

ヴォイニッチ写本研究の楽しみ

3. ヴォイニッチ写本発見の経緯

発見者ヴォイニッチ

発見から現在まで

発見されるまでの所在

4. 中世ヨーロッパにおける写本の作り方

第2章 これまでのヴォイニッチ写本研究

1. 来歴を明らかにする

ジョン・ディー

ルドルフ2世

ヤコブズ・デ・テペネチ

ゲオルグ・バレシュ

マルクス・マルチ

アタナシウス・キルヒャー

2. 年代を測定する

3. 文字を分析する

4. 解読を試みる

5. 言語学的に分析する

6. 似た文書を再現する

7. テキストの解読可能性を判定する

第3章 データサイエンスと古い本

1. データサイエンス

データサイエンスとビッグデータ

データサイエンスを学ぶことができる大学

2. 本を研究する

書誌学とデジタル化

データに基づく著者推定

難読化文字や隠された文字の解読

暗号の解読

第4章 クラスタリングによる分析:解読の可能性そのものを判定する

1. 解読の可能性の判定

クラスタリング

2. 実験の手順

全体の流れ

テキストデータの類似度

トークン化

トークンに対する重み付け

ベージ同士の類似度算出

クラスタリング分析手法

ページ順に基づく分析法

クラスタリングの評価

3. 実験の結果

ページ同士の内容の類似度

挿絵によるセクション構造との比較

ページのクラスタリング結果

4. クラスタリング結果の評価と比較

比較対象

クラスタリングの評価と比較結果

ページ順の比較

第5章 ヴォイニッチ写本研究の意義と広がり

1. 分析手法を発展させる

2. シチズンサイエンス

3. ヴォイニッチ写本の影響の広がり

4. 謎に立ち向かいたい方のために:有用な情報源の紹介

第6章 ヴォイニッチ写本の可能性とこれからの研究

特別鼎談 荒俣宏 × 安形麻理 × 安形輝

最後の方に「シチズンサイエンス」への言及がありますが,多くの読者の皆さんも,ぜひヴォイニッチ写本解読に貢献してみてはいかがでしょうか?

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-03-19 Wed

■ #5805. Skeat の発見した幽霊語の一覧 [ghost_word][minim][spelling][alphabet][manuscript][palaeography][thorn][th][graphemics][editing]

昨日の記事「#5804. 中世写本で読み間違えられやすい文字(列) --- 幽霊語を生み出す元凶」 ([2025-03-18-1]) で,Skeat がまとめた読み違いしやすい文字(列)の一覧を示した.現代の中世写本の校訂者は原則として文献学のプロではあるが,そのプロですらはまってしまう文字の罠が多々あるということだ.Skeat は,そのような罠にはまった校訂者が,図らずも生み出してしまった幽霊語 (ghost_word) の数々を,自身の論文の最後で列挙している (373--74) .括弧のなかの綴字が,Skeat の考えるところによれば幽霊的でない正しい綴字である.

abacot (a bicocket)

abofted (abosted)

allryn (alkyn)

belene (beleue)

beuen (benen)

bewunus (bewunne)

bolueden (bolneden)

bouchen (bonchen)

char (thar)

chek yn a tyde (chek-matyde),

chesse (chese)

chichingis (thithingis, error for tithingis)

clamupe (claurnpe)

cleue (clene)

conise (comse)

conisyng (comspg)

coppin (croppin)

corves (cornes)

couuen (coxmen)

cronde (croude)

culde (tulde)

culpis (cuupis ? for coupis ?),

degontit (degoutit)

desouled (defouled)

dimnede (diuinede)

dolf (douf)

dolp (doup)

drinen (driuen)

dymnede (dyuinede)

eftures (esteres, estres)

enchausyt (enchaufyt)

encortif (encorcif)

flocced (flotted)

folloke (wilfolloker)

forbusur (forbusne)

forgalbed (forgabbed)

fonngit (foriugit)

fouk (fonk)

founed (fonned)

galbert (gabbert)

golk (gouk)

gramity (graunty)

havin (harm)

hetheued (heued)

holk (houk)

howen, howne (howue)

kimes (knives)

lath (lay)

lessyt (leffyt)

lohe (lome)

maused (mansed)

monelich (menelich)

morse (nurse)

moyt (mo þat)

nalle (ualle)

nolt (nout)

onen (ouen)

ouershuppe (ouerhuppe)

owery (dwerþ)

palke (pakke)

palpis (paupis)

panfray (paufray)

pantener (pautener)

pavade (panade)

polien (þolien)

polk (pouk)

porcours (portours)

punniten (permuten)

rendit (vondit)

rentful (reuful)

renthe (reuthe)

reuk (renk)

rolkis (rokkis)

roned (roued)

sangtle (saughtle)

satoure (fatoure)

scharpe (schappe)

sharter (Charter)

skowurand (skownrand)

slalk (slakk)

soket (Coket)

sordid (fordid)

spelk (spekk)

stone (schon)

succh (sutth)

suten (sitten)

Syvewarm (Fysewarin)

talbart (tabbart)

tavart (tabart)

thame (tharne)

treryn (temp)

tyre (cyre)

ulode (correct; u=v)

ullorxa (?)

vyt (rycht)

walk (wakk, later wauk)

walkrif (wakkrif, later waukrif)

walknit (wakknit, later wauknit)

watte (waite)

wayne (wayue)

wok (woux)

ytoped (ycoped)

yvete (ybete)

Skeat は,校訂者のミスによって生じるこのような幽霊語が,後に定着し,辞書に採録までされてしまう可能性に強い危機感を抱いていた.文献学のプロとしての矜持なのだろう.

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-18 Tue

■ #5804. 中世写本で読み間違えられやすい文字(列) --- 幽霊語を生み出す元凶 [minim][spelling][alphabet][manuscript][ghost_word][palaeography][thorn][th][graphemics][punctuation]

最近いくつかの記事で,幽霊語 (ghost_word) の話題を取り上げてきた.この用語の生みの親である Skeat は,「幽霊語」論文のなかで,幽霊語の出現の背後にある写本上の文字(列)の読み違いを詳細に論じている.とりわけ読み間違えられやすい文字(列)のリストが示されているので,その部分を引用しよう (372) .

I now proceed to make a list of the symbols which, in the foregoing examples, have been misread and confused. The following groups denote the confused symbols: b, v; c, t; d, o; e, o, s; f, s; k, lr; m, ui, in; n, u; o, d, e; p, þ (th); r, v; s, C, e, f; y, þ (th). Also mi, un; mu, um; ni, in; rp, pp; tt, it; ur, ne; unn, erm; vin, rm. Also lb, bb; lk, kk. Very few of these mistakes result from the misreading of marks of contraction. If I were to add examples of this character, the number of ghost-words would be very largely increased.

少なからぬ例が,縦棒 (minim) で構成される文字(列)を含んでいる.minim の害悪(?)に関心をもった方は,「#4134. unmummied --- 縦棒で綴っていたら大変なことになっていた単語の王者」 ([2020-08-21-1]) や「#5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧」 ([2023-08-07-1]) などからどうぞ.

また,<th> に相当する古英語・中英語の文字 <þ> (thorn) については,「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1]) などを参照ください.

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2024-06-13 Thu

■ #5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる [helkatsu][plaeography][oe][literature][popular_passage][christianity][oe_text][pun][lilimi][voicy][heldio][manuscript]

昨日,heldio/helwa リスナーさんの Lilimi さんによる「hel活」 (helkatsu) note 「Lilimiのオト」 の最新記事が公開された.「Procreate で古英語を書いてみた」と題して,イラストアプリを用いて古英語の文字を描かれている.hel活ならぬ古英語活に資する「古英語ファンアート」だ.

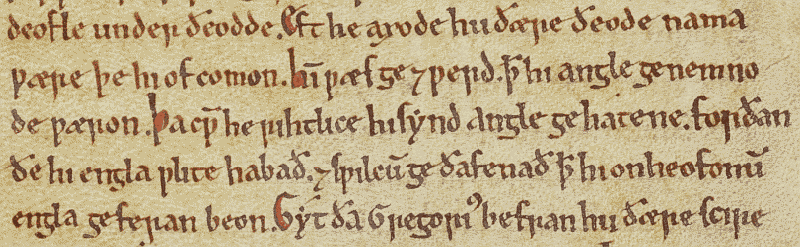

再現されている古英語テキストは「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1]) で紹介した1節の一部である.第2段落の第6文,中程より少し上の "Eft hē āxode . . . ȝefēran bēon." という部分だ.この箇所は,実は Lilimi さんも参加された長崎オフ会にて,参加メンバー一同で音読練習したことがある.「#1048. コアリスナーさんたちと古英語音読」をお聴きいただければ.

さて,上記で取り上げた古英語テキストの一部の写本画像を掲げたい.同テキストの典拠は,後期古英語の散文作家 Ælfric による Catholic Homilies: 2nd Series の "IX, St Gregory the Great" だ.このテキストが収められている写本とその folio は MS Ii.1.33, fol. 140v(Cambridge Univ. Digital Library)である(クリックで拡大).

ぜひ写本そのものも味わっていただければ.

2023-08-24 Thu

■ #5232. 人名・地名の原資料としての Domesday Book [domesday_book][oe][norman_conquest][manuscript][onomastics][name_project][personal_name][toponymy]

「#5227. 古英語の名前研究のための原資料」 ([2023-08-19-1]) で触れたとおり,Domesday Book は古英語の名前研究の一級の資料である.

Domesday Book とは何か.一言でいえば,William I が1086年に作らせた,イングランドのほぼ全域を調査した土地台帳(元資料あるいは要約資料)である.慈悲も申し立ての余地もない徹底的な調査ぶりから「最後の審判の日」になぞらえて "Domesday Book" と名付けられた.この名前は12世紀中頃までには一般的な呼称となっていたようである.

人々の反感を買ったものの,この調査は仕事の細かさと速さの点で,中世においておそらく最も偉大な行政的な業績だった.調査は7--8人の委員によって実施され,各々が異なる地域を担当して,王と直接受封者の所領に関する詳細な報告書を編纂した.これらの報告書から王の書記官たちが要約を作成したもの,それが Domesday Book である.

単数形で Domesday Book と呼ばれているが,実際には異なる2つの巻から成り立っている.第1巻 (Great Domesday) は,Essex, Norfolk, Suffolk を除くすべての州の要約記録を含んでいる.これらの3つの州に関しては,要約ではない完全な報告が第2巻 (Little Domesday) に保存されている.

Domesday Book の名前資料としての価値と「使用上の注意」について,Clark (453--54) が解説していることを引用しよう.

For late OE name-forms of both kinds Domesday Book (DB) is the prime source; for many place-names, those from the North especially, it furnishes the earliest record extant . . . . DB proper consists of two volumes (recently rebound as five), always part of the state archives and now housed in the Public Record Office, wherefore they are together known as the 'Exchequer Domesday'. The two sections are, it must be emphasised, of different standing: 'Little DB', which deals with Norfolk, Suffolk and Essex, represents a redaction earlier and fuller --- therefore more useful to onomasticians --- than that of 'Great DB', which deals with the rest of the Conqueror's English realm. There are also various related records, usually known as 'satellites', some (like Exon DB) official, others private . . .; on matters ranging from administrative procedure to orthography, these supplement the information given by the Exchequer volumes. Although DB as it stands results from a survey undertaken in 1086, roughly half the material there dates back to pre-Conquest times. Based as they were upon enquiries made by several panels of commissioners who collected documentary as well as oral evidence and interrogated alike French-speaking post-Conquest settlers and survivors of the pre-Conquest land-holding classes, the extant DB texts, in which the commissioners' returns have to varying degrees been recast, need careful handling. At the orthographical level, basic to onomastic study, they are notoriously unreliable. For one thing, not all the scribes used the traditional OE orthography . . . . For another, working conditions were unpropitious: name-material, unlike common vocabulary, cannot be predicted from context, and so the DB clerks, interpreting utterances of witnesses from varied linguistic backgrounds, sometimes perhaps toothless ancients, and editing drafts that bristled with unfamiliarities, were liable to mishear, misread, misunderstand, miscopy or otherwise mangle the forms. Only lately has appreciation of the types and degrees of scribal error in DB made progress enough for former broad assumptions --- for instance, about 'Anglo-Norman influences' --- to be gradually replaced by recognition of specific auditory and visual confusions.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-08-08 Tue

■ #5216. Beowulf について専門家にアレコレ尋ねてみました [beowulf][oe][literature][voicy][heldio][manuscript][rhetoric]

先日の hellog 「#5206. Beowulf の冒頭11行を音読」 ([2023-07-29-1]) や Voicy heldio 「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」を通じて,古英語で書かれた代表的な英雄詩 Beowulf に関心をもたれた方もいるかと思います.

前回に引き続き,古英語を専門とする唐澤一友氏(立教大学),和田忍氏(駿河台大学),小河舜氏(フェリス女学院大学ほか)の3名と,酒を交わしながら Beowulf 談義を繰り広げました.とりわけこの作品の専門家である唐澤氏に,Beowulf はいかにして現代に伝わってきたのか,その言葉遣いの特徴は何か,その物語はいつ成立したのか等の質問を投げかけ,回答をいただきました.

本編のみで40分ほどの長尺となっており(しかも終わりの方は少々荒れてい)ますが,時間のあるときにお聴きいただければ.

・ heldio 「#797. 唐澤一友さんに Beowulf のことを何でも質問してみました with 和田忍さん and 小河舜さん」

この作品に関心を抱いた方は,本ブログの beowulf の各記事もご覧下さい.

2023-07-29 Sat

■ #5206. Beowulf の冒頭11行を音読 [voicy][heldio][beowulf][oe][literature][oe_text][popular_passage][manuscript]

「#2893. Beowulf の冒頭11行」 ([2017-03-29-1]) と「#2915. Beowulf の冒頭52行」 ([2017-04-20-1]) で,古英詩の傑作 Beowulf の冒頭を異なるエディションより紹介しました.今回は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」と連動させ,この詩の冒頭11行を Jack 版から読み上げてみたので,ぜひ聴いていただければと思います.「#789. 古英詩の傑作『ベオウルフ』の冒頭11行を音読」です.以下に,Jack 版と忍足による日本語訳のテキスト,および写本画像を掲げておきます.

1 Hwæt, wē Gār-Dena in geārdagum, いざ聴き給え,そのかみの槍の誉れ高きデネ人の勲,民の王たる人々の武名は, 2 þēodcyninga þrym gefrūnon, 貴人らが天晴れ勇武の振舞をなせし次第は, 3 hū ðā æþelingas ellen fremedon. 語り継がれてわれらが耳に及ぶところとなった. 4 Oft Scyld Scēfing sceaþena þrēatum, シェーフの子シュルドは,初めに寄る辺なき身にて 5 monegum mǣgþum meodosetla oftēah, 見出されて後,しばしば敵の軍勢より, 6 egsode eorl[as], syððan ǣrest wearð 数多の民より,蜜酒の席を奪い取り,軍人らの心胆を 7 fēasceaft funden; hē þæs frōfre gebād, 寒からしめた.彼はやがてかつての不幸への慰めを見出した. 8 wēox under wolcnum, weorðmyndum þāh, すなわち,天が下に栄え,栄光に充ちて時めき, 9 oðþæt him ǣghwylc þ[ǣr] ymbsittendra 遂には四隣のなべての民が 10 ofer hronrāde hȳran scolde, 鯨の泳ぐあたりを越えて彼に靡き, 11 gomban gyldan. Þæt wæs gōd cyning! 貢を献ずるに至ったのである.げに優れたる君王ではあった.

Beowulf については,本ブログでも beowulf の各記事で取り上げてきました.また,この作品については,先日 Voicy heldio で専門家との対談を収録・配信したので,そちらもお聴き下さい.「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」です.

古英語の響きに関心を持った方は,ぜひ Voicy heldio より以下もお聴きいただければ.

・ 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」

・ 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」

・ 「#735. 古英語音読 --- マタイ伝「種をまく人の寓話」より毒麦の話」

・ 「#766. 古英語をちょっとだけ音読 「キャドモンの賛歌」」

・ Jack, George, ed. Beowulf: A Student Edition. Oxford: Clarendon, 1994.

・ 忍足 欣四郎(訳) 『ベーオウルフ』 岩波書店,1990年.

2023-03-22 Wed

■ #5077. publish 「出版する」は朗読文化と結びついていた [printing][manuscript][latin][french][etymology]

昨日の記事「#5076. キリスト教の普及と巻子本から冊子本へ --- 高宮利行(著)『西洋書物史への扉』より」 ([2023-03-21-1]) で紹介した髙宮利行(著)『西洋書物史への扉』より,今回は publish の文化史の話題をお届けする.

publish はラテン語の形容詞 pūblicus (public) の動詞形 pūblicāre に由来し,フランス語における変形を経て14世紀に英語に入ってきた.意味は語源に従って「公にする」であり,それが「書き物として公にする」を経て,現代的な「出版する」へと発展した.

私たちは,publish と聞くとまず印刷物を思い浮かべるだろう.しかし,この単語は実際には印刷術の発明以前にも用いられていた.もともとは,むしろ声に出して文章を読み上げる朗読文化と結びついていた.髙宮 (75--76) を引用する.

古代や中世のヨーロッパ社会にあっては,詩人や作家による新作の朗読は,「出版」という概念と結びついていた.出版にあたる英語の動詞は publish であるが,これはもともと意見や書物を公 (public) にするという意味であり,印刷術を用いて同一作品を多くの部数で一度に出版する以前から存在した.作者が自作を原稿から朗読し,そこにいるパトロンから転写の許しを頂戴することが,近代以前の出版形態だったといってよい.例えば,一二世紀のイングランド王ヘンリー二世に仕えた歴史家の司祭ギラルドゥス・カンブレンシス(ウェールズのジェラルド)は,ジョン王子に随行した体験をもとに,一一八八年に『アイルランド地誌』(青土社,一九九六)を完成した.まもなく彼は,大学制度の芽が出始めたオクスフォードで,三日間を費やしてラテン語原稿を読み続けた.現存する写本には「本文を朗唱する前に」という序文と,「ヘンリー二世陛下へのご挨拶」という第二の序文が付されている.

つまり,publish は「出版する」というよりも「お披露目する」に近かったということになる.現代では自作コンテンツを様々な媒体で publish できるようになっているが,この単語のもともとの語源や背景を押さえておくと味わい深い.

・ 髙宮 利行 『西洋書物史への扉』 岩波書店〈岩波新書〉,2023年.

2023-03-21 Tue

■ #5076. キリスト教の普及と巻子本から冊子本へ --- 高宮利行(著)『西洋書物史への扉』より [christianity][bible][manuscript][writing][history][medium][review]

この2月に髙宮利行(著)『西洋書物史への扉』が岩波新書より出版されています.西洋における本の歴史が,多くの写真やエピソードとともにコンパクトにまとめられています.参考文献も整理されており,次の一冊に進むのに有用です.

本の歴史には数々の論点がありますが,巻子本(かんすぼん;volume)から冊子本 (codex) へと本の形態がシフトした問題について「冊子本の登場」と題する章で紹介されています.

巻子本は冊子本に比べて検索しにくかったということがしばしば言われます.シフトの背景にはそのような実用的な要因もあったことは確かと思われますが,キリスト教の普及と関係する社会的な要因もあったと考えられています.

髙宮 (pp. 45--45) では,紀元1--5世紀に作られた現存するギリシア古典作品の本について,巻子本と冊子本の比率を比べた調査が紹介されています.それによると,1世紀には冊子本はほとんどなかったものの,2世紀には2%,3世紀には17%,4世紀には70%,5世紀初頭には90%と加速度的に増えていきました.一方,キリスト教関連の本について調査すると,ずっと早い段階から冊子本が広範囲で採用されており,2世紀までに100%に達していました.つまり,キリスト教関連本と冊子本は歴史的に密接な関係にあったということです.

これについて髙宮 (pp. 46--48) は次のように説明しています.

ここで論じられている写本が発見されているのはエジプトである.かねてより,冊子本という形態の出現とキリスト教伝播が並行して起こっていることは指摘されてきたが,冊子本は三世紀に増加,四世紀に支配的となり,同様にキリスト教も三世紀に急速に普及し,三一三年に公認されていく.

巻子本から冊子本への形態的な転換は,いずれが使用に便利かといった実用的・経済的判断だけから起こったのではないだろう.冊子写本は,巻子本を用いていたユダヤ教や周辺に存在していた異教に対して,原始キリスト教がユダヤ教から分派し,成立したことを示す象徴的な形態として,選ばれたのである.キリスト教の教えを説き普及させる聖書の形態として,キリスト教の写字生を異教徒の書記から区別するために,冊子本は採用されたのであった.ユダヤ教典が現在でもなお,羊皮紙巻子本の形態で作られている点に注目すれば,紀元後まもなくキリスト教関係者の中に,聖書およびその関連書の写本を冊子本の形態に転換すべく努力した重要な人物がいたであろうことが浮かび上がる.

宗教と本の形態が関与しているとは,まさに驚きです.

・ 髙宮 利行 『西洋書物史への扉』 岩波書店〈岩波新書〉,2023年.

2022-04-28 Thu

■ #4749. 中世の写字生は,異なる方言で書かれた写本に出会ったときにどうしたか? [scribe][manuscript][me_dialect]

昨日の記事「#4748. 中英語のスペリングの変異と書き言葉の自立性」 ([2022-04-27-1]) では,中英語のスペリングの変異が生み出された背景となる5パターンを紹介した.いずれも写字生の言語的レパートリーや写字上の振る舞いに関するものである.この写字生の振る舞いというものにも様々なパターンがあるが,McIntosh and Samuels によれば,おおまかに3パターンが区別されるという.LALME の General Introduction (§3.1.3) より,その3パターンを示そう.

A. He may leave the language more or less unchanged, like a modern scholar transcribing such a manuscript. This appears to happen only somewhat rarely.

B. He may convert it into his own kind of language, making innumerable modifications to the orthography, the morphology, and the vocabulary. This happens commonly.

C. He may do something somewhere between A and B. This also happens commonly.

端的にいえば,A の写字生は "literatim-copyist",B は "translator",C は「中間的な写字生」と呼んでおいてよいだろう.

写本テキストに表わされている言語の継承という観点からとらえなおせば,A は写本言語をもう1世代生きながらえさせる写字生,B はそれまでの歴史的蓄積を帳消しにして新系列を創始する写字生,C は部分的に旧系列を継承し,部分的に新系列を創始する写字生,ということになる.

写字生も早く仕事をする必要に迫られれば,「写経」ともいえる A の作業に要求されるような贅沢な時間の使い方は許されないだろう.いきおい B や,せめて C の仕事ぶりになっていくことは避けられない.実際,後期中英語にかけて写本作りの商業化が進むにつれ,B タイプの写字生の割合が大きくなっていったという.伝統の温存者ではなく新系列の創始者が台頭していった時代である.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2021-11-06 Sat

■ #4576. The Anglo-Saxon Chronicle か The Anglo-Saxon Chronicles か [anglo-saxon_chronicle][pchron][manuscript][textual_transmission][englishes][comparative_linguistics][family_tree]

日本語で『アングロサクソン年代記』と訳されている古英語テキストの英題は The Anglo-Saxon Chronicle である.しかし,同テキストには様々なヴァージョンがあり,複数形で The Anglo-Saxon Chronicles と称すべきではないかという議論がある.『アングロサクソン年代記』を巡る単複問題である.これはテキストの系統図 (stemma) をどのように解釈するのかという問題でもある.

「#4573. Peterborough Chronicle のテキストの後半における文体や言語の変容」 ([2021-11-03-1]) で参照した Watts (59--60) は,明らかに複数形論者だ.

The Anglo-Saxon Chronicles are a unique set of manuscripts from scriptoria in different parts of the country, written in Anglo-Saxon, documenting events from the birth of Christ (or from Julius Caesar's abortive attempt to conquer Britain) to the time at which the scribe is entering his annal, which is generally not the immediate present of making the entry. Paleographical evidence indicates that scribes may not always have made the entries immediately after the year that they were recording, but may have chosen to write up entries for a set of years. . . .

There is some dispute over whether it is more appropriate to refer to the ASC in the singular or to use the plural form. Those in favour of just one chronicle base their argument on the fact that successive copies were made from one master copy, and . . . there is undoubtedly more than a grain of truth in this argument. However, some scholars have found it safer and, in view of the complexity of the existing manuscript situation, more expedient to consider the manuscripts that have survived as being, at least in part, independent versions. Many of the chronicles make use of sources other than the original Alfredian Chronicle . . . , and there are clear cases of changes having been made to chronicle entries at later dates in history, often for propaganda purposes.

これは複数のヴァージョンを互いに "independent" とみなすべきかどうかという微妙な判断の問題である.客観的な事実が提供されていたとしても,ある程度は主観的な判断に依存せざるを得ない問題でもある.

この議論を(比較)言語学の領域に引きつければ,"English" なのか "Englishes" なのかも,ほぼ平行的な問題と考えてよいだろう.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-10-12 Tue

■ #4551. 19世紀に Beowulf の価値が高騰した理由 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript][history][reformation][philology][linguistic_imperialism][oed]

「#4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」」 ([2021-10-02-1]) でみたように,Beowulf 写本とそのテキストは,"myth of the longevity of English" を創出し確立するのに貢献してきた.主に文献学的な根拠に基づいて,その制作時期を紀元700年頃と推定することにより,英語と英文学の歴史的時間幅がぐんと延びることになったからだ.しかも,文学的に格調の高い叙事詩とあっては,うってつけの宣伝となる.

Beowulf の価値が高騰し,この「神話」が醸成されたのは,19世紀だったことに注意が必要である.なぜこの時期だったのだろうか.なぜ,例えばアングロサクソン学が始まった16世紀などではなかったのだろうか.Watts (52) は,これが19世紀的な現象であることを次のように説明している.

As a whole the longevity of English myth, consisting of the ancient language myth and the unbroken tradition myth, was a nineteenth-century phenomenon that lasted almost till the end of the twentieth century. The need to establish a linguistic pedigree for English was an important discourse archive within the framework of the growth of the nation-state and the Age of Imperialism. In the face of competition from other European languages, particularly French, it was perhaps necessary to construct English as a Kultursprache, and one way to do this was to trace English to its earliest texts.

端的にいえば,イギリスは,イギリス帝国の威信を対外的に喧伝するために,その象徴である英語という言語が長い伝統を有することを,根拠をもって示す必要があった,ということだ.歴史的原則に立脚した OED の編纂も,この19世紀の文脈のなかでとらえる必要がある(cf. 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])).

16世紀には,さすがにまだそのような動機づけは存在していなかった.その代わりに16世紀のイングランドには別の関心事があった.それは,ヘンリー7世によって開かれたばかりのテューダー朝をいかに権威づけるか,そしてヘンリー8世によって設立された英国国教会をいかに正当化するか,ということだった.この目的のために,ノルマン朝より古いアングロサクソン時代に,キリスト教文典や法律が英語という土着語で書かれていたという歴史的事実が利用されることになった.テューダー朝はとりわけ宗教改革に揺さぶられていた時代であるから,宗教的なテキストの扱いには慎重だった.一方,Beowulf のような民族叙事詩のテキストには,相対的にいってさほどの関心が注がれなかったというわけだ.Watts (52) は次のように述べている.

The dominant discourse archive at this particular moment of conjunctural time [= the sixteenth century] was religious. It was the struggle to assert Protestantism after the break with the Church of Rome that determined the focus on religious, legal, constitutional and historical texts of the Anglo-Saxon era. The Counter-Reformation in the seventeenth century sustained this dominant discourse and relegated interest in the longevity of the language and the poetic value of texts like Beowulf till a much later period.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-10-02 Sat

■ #4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript]

1731年10月23日,ウェストミンスターのアシュバーナム・ハウスが火事に見舞われた.そこに収納されていたコットン卿蔵書 (Cottonian Library) も焼けたが,辛くも焼失を免れた古写本のなかに古英語の叙事詩 Beowulf のテキストを収めた写本があった.これについて Watts (29) が次のように述べている.

The loss of Beowulf would have meant the loss of the greatest literary work and one of the most puzzling and enigmatic texts produced during the Anglo-Saxon period.

仮定法の文だが,裏を返せば英文学を代表する最も偉大な作品が奇跡的にも火事から救われたという趣旨の文である.英文学者や英語史学者ならずとも,ほとんどの人々が,この写本が消失を免れて本当によかったと思うだろう.

しかし,「言語の神話」の解体をもくろむ Watts の考えは異なる.焼失したほうがよかったと主張するわけでは決してないが,驚くことに次のように文章を続けるのだ.

But it would also have made one of the most powerful linguistic myths focusing on the English language, the myth of the longevity of English, immeasurably more difficult to construct. This is not because other Anglo-Saxon texts have not come down to us; it is, rather, because of the perceived literary and linguistic value of Beowulf. To construct the longevity myth one needs to locate such texts, and the further back in time they can be located, the "older" the language becomes and the greater is the "cultural" significance that can be associated with that language.

Watts の主張は,焼失を免れた Beowulf 写本は,英語に関する最も強力な神話,すなわち「英語長寿神話」を創出し,確立させるのに利用されてきたということだ.Beowulf 写本が生き残ったことにより「英語は歴史のある偉大な言語である」と言いやすくなったというわけだ.

現に Beowulf 写本が生き残ったのは偶然である.別の棚に保存されていたら焼失していたかもしれない.そして,もし焼けてしまっていたならば,英文学や英語はさほど歴史がないことになり,さほど偉大でもなくなるだろう.英文学や英語は別の「売り」を探さなければならなかったに違いない.

この見方は,英文学や英語が偉大かそうでないかは火事の及んだ範囲という偶然に依存しており,必然的に,あるいは本質的に偉大なわけではないという洞察につながる.これが,Watts が神話の解体によって行なおうとしていることなのだろう.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-07-13 Tue

■ #4460. 古英語の母音字の上につける長音記号は写本にはないので要注意 [manuscript][oe][punctuation][vowel][spelling][palatalisation][alphabet]

昨日の記事「#4459. なぜ drive の過去分詞 driven はドライヴンではなくドリヴンなの?」 ([2021-07-12-1]) をはじめとして,本ブログでは古英語の語句を引用することが多いが,その際に長母音を示すのに母音字の上に macron と呼ばれる横棒(長音記号)を付すことが多い.ā, ē, ī, ō, ū, ȳ 如くである.昨日の例であれば,現代英語の drove に対応する古英語の形態が drāf だったことに触れたが,ここでは長母音であることを示すのに ā の表記を用いている.

注意すべきは,この macron 付き表記は,あくまで現代の古英語学習者の便宜のために現代の編者が付した教育用の符号にすぎず,実際の古英語の写本にはまったくなかったということである.macron に限らず,現代の古英語読本などに印刷されている種々の句読点 (punctuation) は,古英語初学者のために編者が現代英語ぽく補ってくれているものであることが多く,実際の写本に立ち戻ってみると,そのような符号はない,ということが少なくない.つまり,ありたがいような,おせっかいのような話しなのである.このことは明示的に述べておかないと,多くの古英語学習者が誤解してしまう.

一般的にいえば,古英語は現代英語に比べて,綴字と発音の関係がストレートである.現代英語の knight, through, climb を /naɪt/, /θruː/, /claɪm/ を読むことは学習しない限り難しいが,対応する古英語の cniht, þurh, climban を /kniçt/, /θurx/, /clɪmban/ と読むことは比較的たやすいだろう.古英語は,現代英語における発音と綴字の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題からおよそ免れていたと一般的に言われる.

しかし,古英語における「発音と綴字の一致」を過大評価してはいけない.確かに「ローマ字通りに読めばよい」という原則でおよそうまくいくものの,「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1]) で述べたように,発音と綴字が必ずしも1対1にならないものもある.<f, s, þ, ð> は,音声的にはそれぞれ無声と有声 (/f, v, s, z, θ, ð/) があり得るし,<c> と <g> にも軟音(口蓋化音)と硬音があり得る.後者については,現代の入門書では軟音の /ʧ/, /j/ は各々 <ċ>, <ġ> と表記することが多い.古英語でも,発音と綴字がきれいに1対1になっていないケースは,そこそこあるのである.

その最たるものが母音の長短である.英語史においては,古英語から現代英語に至るまで,母音の長短は常に重要な区別であり続けてきた.例えば昨日取り上げた drive (OE drīfan) でいえば,短い母音をもつ drifen であれば過去分詞であり,長い母音をもつ drīfen であれば接続法複数現在として "we/you/they may drive" ほどを表わしたので,母音の長短が意味・機能を大きく違えたのである.しかし,現存する写本においては macron などなく,いずれも <drifen> と綴られていたことに気をつけたい.

この限りにおいて,古英語も現代英語と同様に綴字と発音はさして一致していなかったともいえるのである.程度の問題として論じるならば,確かに古英語は現代英語よりはマシだったろう.しかし,古英語期にも発音と綴字の問題は,とりわけ母音の長短に関していえば,相当のものだったのである.この点は,英語史においてしばしば見逃されてきた非常に重要な事実だと考えている.

関連して「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1]),「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1]),「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1]),「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1]) を参照.

2021-05-04 Tue

■ #4390. 現存する古英詩の種類 --- なぞなぞも重要な1種 [oe][poetry][literature][manuscript][alliteration][anglo-saxon][oe_text][hel_education][khelf_hel_intro_2021]

古英語の詩 (Old English poetry) は,現存するテキストを合わせると3万行ほどのコーパスとなる古英語文学の重要な構成要素である.古英詩の「1行」は「半行+休止+半行」からなり,細かな韻律規則,とりわけゲルマン語的な頭韻 (alliteration) に特徴づけられる.

現存する古英詩の大半は以下の4つの写本に伝わっており,その他のものを含めた古英詩のほとんどが,校訂されて6巻からなる The Anglo-Saxon Poetic Records (=ASPR) に収められている.

・ The Bodleian manuscript Junius II (ASPR I): Genesis, Exodus, Daniel, Christ and Stan などを所収.

・ The Vercelli Book, capitolare CXVII (ASPR II): The Dream of the Room,Andreas と Elene の聖人伝などを所収.

・ The Exeter Book (ASPR III) (ASPR III): 宗教詩,Guthlac と Juliana の聖人伝,説教詩,The Wanderer, The Seafarer, The Ruin, The Wife's Lament, The Husband's Message, riddles (なぞなぞ)などを所収.

・ The British Library Cotton Vitellius A.xv (ASPR IV): Judith, Beowulf などを所収.

Mitchell (75) によれば,古英詩を主題で分類すると次の8種類が区別される.

1. Poems treating Heroic Subjects

Beowulf. Deor. The Battle of Finnsburgh. Waldere. Widsith.

2. Historic Poems

The Battle of Brunanburh. The Battle of Maldon.

3. Biblical Paraphrases and Reworkings of Biblical Subjects

The Metrical Psalms. The poems of the Junius MS; note especially Genesis B and Exodus. Christ. Judith.

4. Lives of the Saints

Andreas. Elene. Guthlac. Juliana.

5. Other Religious Poems

Note especially The Dream of the Rood and the allegorical poems --- The Phoenix, The Panther, and The Whale.

6. Short Elegies and Lyrics

The Wife's Lament. The Husband's Message. The Ruin. The Wanderer. The Seafarer. Wulf and Eadwacer. Deor might be included here as well as under 1 above.

7. Riddles and Gnomic Verse

8. Miscellaneous

Charms. The Runic Poem. The Riming Poem.

この中では目立たない位置づけながらも,7 に "Riddles" (なぞなぞ)ということば遊び (word_play) が含まれていることに注目したい.古今東西の言語文化において,なぞなぞは常に人気がある.古英語にもそのような言葉遊びがあった.古英語版のなぞなぞは内容としてはおよそラテン語のモデルに基づいているとされるが,古英語の独特のリズム感と,あえて勘違いさせるようなきわどい言葉使いの妙を一度味わうと,なかなか忘れられない.

10世紀後半の写本である The Exeter Book に収録されている "Anglo-Saxon Riddles" は,95のなぞなぞからなる.その1つを古英語原文で覗いてみたいと思うが,古英語に不慣れな多くの方々にとって原文そのものを示されても厳しいだろう.そこで,昨日「英語史導入企画2021」のために大学院生より公表されたコンテンツ「古英語解釈教室―なぞなぞで入門する古英語読解」をお薦めしたい.事実上,古英詩の入門講義というべき内容になっている.

・ Mitchell, Bruce. An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Blackwell: Malden, MA, 1995.

2020-12-26 Sat

■ #4261. 初期中英語の鳥たちの論争詩 The Owl and the Nightingale の冒頭12行 [owl_and_nightingale][literature][me_text][rhyme][manuscript][popular_passage][hel_education]

梟とナイチンゲールが討論を繰り広げる The Owl and the Nightingale は,初期中英語期を代表する英語文学作品の1つとして受容されている.文学のみならず英語史・文献学の観点からも重要なテキストである.1200年前後(1189?1216年辺りとされる)に南部系の方言で書かれた脚韻詩で,London, British Library, Cotton Caligula A ix と Oxford, Jesus College 29 という2つの写本により現代に伝わっている.主たる校訂本,研究書,オンラインリソースは「#2532. The Owl and the Nightingale の書誌」 ([2016-04-02-1]) で挙げているので,そちらを参照.

今回は,この作品の雰囲気を示すために冒頭の12行について,Cotton 写本をベースとした Cartlidge 版の校訂本からテキストとおよび現代英語訳を掲げよう.Cotton 写本のイメージはこちらから閲覧できる. *

Ich was in one sumere dale, I was in a summer-valley, in a In one suþe diȝele hale: really out-of-the-way retreat, when I Iherde ich holde grete tale heard an owl and a nightingale having An hule and one niȝtingale. a huge dispute. This controversy was 5 Þat plait was stif & starc & strong, fierce and ferocious and furious, some- Sumwile softe & lud among; times calm and sometimes noisy; and An aiþer aȝen oþer sval, each of them swelled up against the & let þat vole mod ut al; other and vented all her malicious feel- & eiþer seide of oþeres custe ings, saying the very worst thing they 10 Þat alre worste þat hi wuste; could think of about their antagonist's & hure & hure of oþeres songe character; and about their songs, espec- Hi holde plaiding suþe stronge. ially, they had a vehement debate.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2020-11-16 Mon

■ #4221. 新しきは古きを排除するのではなく選択肢を増やす (2) [communication][medium][writing][printing][manuscript][literacy]

漫然と『丸善エンサイクロペディア大百科』をペラペラめくっていたところ,通信媒体の発達と累積性に関する記事が目にとまった (1772--73) .「#2931. 新しきは古きを排除するのではなく選択肢を増やす」 ([2017-05-06-1]) で取り上げた議論だが,とりわけ「通信媒体の累積性」では本質的なところをズバッと突いていて感心した.言語コミュニケーションの媒体の発展を論じる上で,非常に大事な洞察である.以下,長いがすべて引用する.

通信の発達,情報・マスコミの歴史

通信の発達

通信を遠くにあるものとの意思伝達とすれば,その発達は,主たる媒体によって,大まかに口頭,筆記,印刷,電気通信,相互作用的通信の時代に分類される.文字がない時代における通信の手段は,口頭によるか,視覚・聴覚を通じての信号・合図(のろし,太鼓など)によるしかない.文字をもつようになると紙の発明とともに手書き筆記が通信媒体の主要な手段となった.

印刷術の発明まで,重要な書物はカトリック修道院の書写室で書写されていた.平均的な個人が入手可能な書物の数は限定されており,識字率も非常に低かった.図書館は知識を流布する場所というより知識を蓄積する場所という傾向があった.

印刷術の発明は,書物を一般に開放した.ヨーロッパでは1455年に J. グーテンベルク (1397--1468) によって金属活字による活字活版印刷が発明された.この新たな技術は書物の広範な流布を意味し,16世紀後半の宗教改革運動や17世紀イギリス・ピューリタン革命期のイデオロギーの教化の必要によるパンフレット,新聞などの各種印刷物の出現をみた.ただし,識字率はなお低く,この発明の影響力は非常に緩慢なものであり,今日のように印刷物が大衆媒体といえるものになったのはグーテンベルクの発明から,380年も経過した1830年代のアメリカ(最初の大衆廉価新聞の創刊)においてであった.

1844年に S. F. B. モース (1791--1872) が実用化した電信は新聞の取材と伝達速度を瞬時のものとし始め,通信の歴史の新たな画期を形成した.電信網は,迅速で確実情報収集に死活をかけていた帝国主義者や商人によって,19世紀中葉からまたたく〔ママ〕に世界中に張りめぐらされ,世界を縮小した.

マスコミから双方向通信へ

新聞社が英米で先端技術を駆使して,発行部数100万を超える大量生産を可能とする大企業となった1890年代から電波を媒体とするラジオの登場する1920年までがマス・コミュニケーションの形成・定着期である.これに第二次世界大戦後に世界的にかつ決定的に普及したテレビが加わり,電気通信系マスメディアが通信の主流を占める.

この間,帝国主義,ファシズム,共産主義,世界大戦の戦時宣伝などのその都度の支配的イデオロギーの伝播を背景として,国内的には国内民衆の文化的統合,および対外的には帝国主義国の支配文化の世界的な流布とその正当化のために新しい媒体だけでなく,古い媒体も動員された.これらの支配的イデオロギーの伝達はすべて,ひとりから多数への情報伝達に付きまとう情報がもつ政治的な意味を浮かび上がらせる.

情報化時代といわれる今日におけるソ連の崩壊はひとりから多数への情報の統制のありようの限界と変化を暗示する.1980年代に本格化した新たな通信の形態の特徴は,通信衛星を利用した国際電話,ファックス,パソコン通信にみられるひとりからひとりへの通信の相互作用性,双方向性である.集団間の通信においても,テレビ会議がもっとも双方向性があり,文字放送,ケーブルテレビ,有線放送にしても他ジャンル,多チャンネルの情報から個々人の需要に応じて提供される点で,従来の一方方向型の伝達ではない.この通信の双方向性は,長らく情報を分断してきた国境を難なく越境し,情報の集中する中央と情報の遅れた地方という構図を突き崩し,情報を独占・管理してきた権力を動揺させている.

通信媒体の累積性

通信の歴史は,口頭,筆記,印刷,電気通信,相互作用的通信の時代に一応分類されるが,口頭による伝達は,文字と印刷術の発明の後も,口コミとして使用された.それどころか宗教的政治的な激動期にしばしば肉声として重要な役割を演じたし,ラジオ・テレビの登場後も電波を通じて意味を失っていない.手書きも印刷文書の時代になっても衰退することなく併存し,印刷時代の手書き文書の解読は今日の歴史家が尊敬されるための重要な仕事である.今日ワープロが文書作成の主流となっても肉筆の手紙がかえって尊重されることがしばしば報告されるように,口頭からコンピューターまでの歴史は身体性を隠蔽する方向に進んだようにみえても実際は身体性は消滅することはない.

通信の媒体は累積的な性質をもち,新しい媒体の出現はその都度,先行の媒体の機能を変えるが,先行媒体の完全な代替物とはならず,手書き筆記,印刷,電気通信ともいずれも現代まで続行している.これは,通信の歴史が媒体の変化とともに,情報の量の多さを追求してきた歴史であることを示す.

人類は,言語コミュニケーションにおいて情報の量を追求し続け,その過程で種々の媒体を発明してきたということになる.一方,情報の質についてはどうなのだろう,と考え込んでしまった.質の問題は,媒体に半ば依存するが,半ば独立したものでもあろう.

今回の話題と関連して書写材料の話題について,「#2465. 書写材料としての紙の歴史と特性」 ([2016-01-26-1]),「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]),「#2933. 紙の歴史年表」 ([2017-05-08-1]),「#3116. 巻物から冊子へ,パピルスから羊皮紙へ」 ([2017-11-07-1]) も参照.

・ 『丸善エンサイクロペディア大百科』 丸善,1995年.

2020-08-28 Fri

■ #4141. 1150年を越えて残らなかった古英語単語は OED から外されている [oed][oe][doe][periodisation][lexicography][lexicology][manuscript]

OED では古英語の単語はどのように扱われているか.この辺りの話題は,OED Online の提供する Old English in the OED を通じて知ることができる.

OED は,原則として1150年を超えて残らなかった古英語単語は取り扱わないと宣言している.歴史的原則を貫く OED としては,このように除外される単語もれっきとした英単語であるとは認識しているはずだ.しかし,同辞書編纂の長い歴史の当初からの方針であり,別途 The Dictionary of Old English (DOE) も編纂中であることから,現実的な選択肢としてそのような原則を立てているのだろう.それでも,1150年より前に文証され,この境の年を生き延びた7500語ほどの古英語単語が収録されているという事実は指摘しておきたい.

古英語期の内部の時期区分についても,新版 OED では3期に分けるという新しい方針を示している.'early OE' (600--950), 'OE' (950--1100), and 'late OE' (1100--1150) の3期である.主たる古英語写本約200点のうち,ほとんどが 'OE' (950--1100) に由来し,その点で証拠の偏りがあることは致し方がない(それ以前の 'early OE' (600--950) に属するものは20点未満).この3期区分は粗くはあるが,できるかぎり学術的正確性を期すための方法であり,写本年代や語の初出年代の記述にも有効に用いられている.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow