hellog〜英語史ブログ / 2020-04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020-04-30 Thu

■ #4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答 [hel_education]

昨日の記事 ([2020-04-29-1]) で「なぜ英語史を学ぶか」の記事セットを紹介しました.英語史を学ぶ理由,動機,メリットはいろいろとありますが,私がとりわけ重要と考えている点について改めて述べておきたいと思います.

現在,私たちが英語を学んだり,教えたり,使ったりしていること,日本の義務教育で英語を学び始めることになっていること,英語が世界中で最も実用的なリンガフランカとして機能していることは,当たり前のことでもなければ必然的なことでもありません.世界の歴史の結果です.長きにわたる人類の活動の結果,今現在,英語が上記のような位置づけにあるということです.

「言語学的に」いえば,英語が日本語を含めた他の多数の言語と比較して,とりわけ優れた言語とみなす根拠はありません.あくまで「社会的に」とりわけ重要な言語であるということにすぎません.英語史の学びは,この区別すべき2つの見方を峻別する知恵を与えてくれます.

誰しも,ある言語やその語学学習に関して個人的な好き嫌いがあるのは自然でしょう.周知の通り,英語が大好きという人もいれば大嫌いという人もいます.しかし,そのような個人的な思いとは別次元で,避けなければいけないことがあります.それは盲目的な英語崇拝に陥ったり,逆にむやみに英語を忌避することです.英語に対しては盲信も不信も無益です.英語への盲信はその背後で他言語の排除や蔑視に結びつくおそれがありますし,英語への不信は他の言語と同列に尊ばれるべき言語である英語とその(母語)話者に対して失礼にあたります.(後者について,ある英語母語話者の言葉が忘れられません.日本の学生から英語が嫌いと言われると腹立たしいというのです.その学生にとっては単に教科としての英語(学習)が嫌いというつもりかもしれませんが,自分の母語,それで生まれ育ってきた最も愛着のある言語のことを嫌いと面と向かって言われるのは不愉快というわけです.)

現代世界に生きる私たちにとって,英語という「社会的に」きわめて重要な言語と付き合っていくことは避けられません.英語とうまく付き合っていくためには,肩肘張らずに向かい合う必要があります.英語は日本語や他の言語と同列の1つの言語だという認識がぜひとも必要なのです.この認識を得るのに英語史の学びは非常に有効であると確信しています.

万物は流転します.英語もまた時を通じて変化してきました.文法,発音,語彙などの「言語学的な」側面においても変化してきましたし,一民族の言葉から世界のリンガフランカへと成長してきた通り,その「社会的な」位置づけも変わってきました.英語という言語について,この両側面における変化とその歴史(各々「内面史」「外面史」と呼ばれます)を学ぶことで,英語の本質,ひいては言語の本質も見えてくるでしょう.本質が見えてくれば,英語にせよ(母語たる)日本語にせよ,特定の言語に対する盲信や不信は雲散霧消するでしょう.肩肘張らずに付き合っていけます.

英語史の学びでは,上記のような知恵を得るために,個々の小さな知識を習得していくことになります.本ブログでも積極的に取り入れている「素朴な疑問」の数々も,そのような個々の小さな知識の一部です.「なぜ a apple ではなく an apple なのか?」「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ If I were a bird となるのか?」「なぜ Help me! とは叫ぶが Aid me! とは叫ばないのか?」「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」などの疑問に答えられることそれ自体は,確かに英語物知りのトリビア的知識にすぎないようにみえるかもしれません.しかし,このような個々の知識を多数つなぎ合わせて体系化したものこそが「英語史」という分野であり,先に述べた大きな目標に到達することを助けてくれる学問だと信じています.ですので,私は「素朴な疑問」への回答に際しても「へぇ,なるほど,おもしろいね」という反応だけでは終わらせまいという意気込みでいつも臨んでいます.表面的なトリビア的知識の一歩先に進んでいきたいからです.

英語史の知識を英語史の知恵へと昇華させる,これが私の大きなテーマです.

2020-04-29 Wed

■ #4020. 「なぜ英語史を学ぶか」の記事セット [hel_education][hellog_entry_set]

昨日の記事「#4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!」 ([2020-04-28-1]) で,あるテーマに関連するいくつかのブログ記事をまとめて「記事セット」を作ることに触れました.

そこで,年度初めですし,英語史関連の(オンライン)授業を開始するにあたって「なぜ英語史を学ぶか」というテーマについて書いてきた記事を束ねてみました.ただ束ねるだけでは芸がないので,記事セットの表示の仕方を工夫してみました.フレームを用いた画面構成でスライド風に使えるので,今後のオンライン授業にも活用できるかと.

・ 「なぜ英語史を学ぶか」の記事セット

このような記事セットを簡単に作れるようにもしました.トップページ上部の検索欄に "##24,1199,1200,1367,2984,3641,3642" のようにカンマ区切りで記事番号(先頭の "##" は任意)を入力すると,従来の通りノーフレームで全記事が1ページにずらずらと並びますが,末尾におまじないの "h" を加えて "##24,1199,1200,1367,2984,3641,3642h" とすると先のフレーム型の出力となります.

2020-04-28 Tue

■ #4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を! [hel_education][link][hellog_entry_set]

国内の大学では新年度の授業が始まったか,始まりつつあり,5月はオンライン授業たけなわの月となるところが多いのではないでしょうか.私の所属する慶應義塾大学も明後日に学期がオープンします.英語史関連の授業も始まります.

本ブログもそろそろ12年目に突入しますが,英語史を中心としつつ英語学,日本語学,言語学,歴史学,英文学など関連諸分野についても少しずつ記事を書きためてきたので,英語史周りのウェブ資料としてはそれなりの量になってきました.私自身は個人的に一日に何度も hellog 内検索を行ないますし(たいてい書いた内容を自分でも忘れているか,書いたこと自体も忘れていることが多い),公にも大学の講義・演習や大学外の講座などで hellog 記事を参照するなど日常的に利用してきました.実際 hellog 資料だけで授業1コマを運営することもしばしばです.「この記事とあの記事を読んで考えておいてください」といえば予習にも復習にもなり便利です.そこで改めて考えてみたら,hellog は昨今のにわかトレンドともいうべきオンライン授業と非常に相性がよいのではないかと思いついた次第です.

このコロナ禍のなか,世のため人のために何かできることはないかと数週間を過ごしてきましたが,たいしたこともできそうにないと分かったので,本分に専念します.そこで,年度初めでもありますし,まずは英語史を専攻する一研究者として,同分野の知識と魅力を伝える一教育者として,英語史(および英語)を学び始める(そして学び続ける)方々に,これまで以上に意識的に関連情報を届けようと決めました.

英語史学習のための hellog の活用法をブレストしてみました.英語史を教える方々にも参考になれば幸いです.

(1) 英語に関する素朴な疑問への回答を始め,とにかくおもしろいネタを読みたいという場合は,英語に関する素朴な疑問集やアクセス・ランキングのトップ500記事を読んでください.英語史への入り口として.

(2) カテゴリー検索により,あるテーマに基づいた「記事セット」をまとめて表示させて,ひたすら読むのもよいと思います.各記事には内容の分類を示すカテゴリー(タグ)が付されています.およそ英語のキーワードかキーフレーズとなっており,トップページの右欄の少し下にアルファベット順で全記事からのカテゴリー一覧があります.適当なものをクリックすると,そのカテゴリーのテーマについての記事群が現われます.あるいはトップページ上部の検索欄に "cat:indo-european" などとしても可ですし,カテゴリーは角カッコでくくる慣習なので "[indo-european]" としても似たような検索結果が返ってきます.

(3) 過去の講座等で用いたオンラインのスライド資料を,記事のなかからそのまま提供していることも多いので,cat:slide より一覧をご覧ください.スライド自体の解説はありませんが,ざっと眺めるだけでも学習になると思います.(←解説の音声ファイルを付ければ,まさにオンライン授業ぽくなるので検討中)

(4) カテゴリーとは別に,あるテーマに基づいた「記事セット」の記事番号一式がカンマ区切りで提供されていれば,それをトップページ上部の検索欄にそのまま入れるだけで,その順序で記事が表示されます.私が授業でよく行なうのは,例えば「英語語彙の世界性」 (cosmopolitan_vocabulary) という話題について講義しようとする場合,"##151,756,201,152,153,390,3308" という構成で記事(とそこに含まれる視覚資料)を順に示して解説していくというやり方があります(先頭の "##" は任意).ほかには「母語と母国語の違い」というテーマならば "##1926,1537,2603" であるとか,「人工言語の問題」であれば "##962,959,961" などもおもしろいと思います.

個々のブログ記事はあくまで単発の読み切り仕様ですので,それをいくつか組み合わせただけでは必ずしもきれいなストーリーにはなりません.しかし,提示する順番を工夫したり,「つなぎ」の解説がほんの少しでも与えられれば,それなりに滑らかなストーリーとなり得ます.いずれこの種のテーマ別の「記事セット」をいろいろと作ってみたいと思っています.(←音声や文章で「つなぎ」の解説資料をつければ,やはりそのままオンライン授業仕様になりそうです)

(5) 見映えとして視覚資料が欲しい場合には,地図 (map) や言語系統図 (family_tree) や年表 (timeline) などがお薦めです.漫然と眺めるだけでも,ある程度は学べます.画像集もどうぞ.

(6) 厳密には hellog 内の記事ではないのですが,企画としては hellog が大本となっていたので,こちらもお薦めしておきます.2017年1月から12月にかけて連載した12本のオンライン記事「現代英語を英語史の視点から考える」です.わりと力を込めて執筆しましたし,分量もあります.英語史の見方を学ぶのに使えると思います.

(7) オンライン学習といっても,すぐに限界がきます.やはり本を読んでください.昨日の記事「#4018. 英語史概説書等の書誌(2020年度版)」 ([2020-04-27-1]) で推薦図書を挙げています.

以上,思いつくままに hellog 活用法をブレストしてみました.私自身がオンライン授業を行なう立場にありますので,これからも活用法を模索していくつもりです.

2020-04-27 Mon

■ #4018. 英語史概説書等の書誌(2020年度版) [bibliography][hel_education][link]

遅ればせながら国内の大学も新年度の授業が始まりつつある頃かと思います.新年度に英語史を学び始める人も多いはずですので,英語史概説書を中心に英語史・英語学の基本文献(2020年度版)を掲げておきます.英語史の初学者に特にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.目下の状況で手に入りにくい図書も多いかもしれませんが,今期はこの書誌一覧を手元に置いてもらえればと思います.このほか各図書の巻末やウェブサイトに掲載されている参考文献表も参照してください.印刷用のPDFも作ったので,こちらから自由にどうぞ.

[英語史概説書(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス---4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

◎ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

・ 松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .(より抜かれた基本文献のリスト)

・ 堀田 隆一 「hellog?英語史ブログ」 2009年5月1日?,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/ .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月?12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL: Textbooks(日本語編)」 http://www013.upp.so-net.ne.jp/HEL/textbooks.html .(充実した英語史の文献リスト)

[英語史概説書(英語)]

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

○ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

○ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄,安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田朗, 加藤泰彦編 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達,木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 (編) 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ The Cambridge History of the English Language. Vols. 1--7. Ed. Richard M. Hogg. 1992--2001.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

・ The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 1992. Version 3.1. 2004. (Also available online as Oxford English Dictionary Online at http://www.oed.com/ .)

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2020-04-26 Sun

■ #4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか? [sobokunagimon][preposition][case][dative][syncretism][inflection][personal_pronoun]

標題は,先日,慶應義塾大学通信教育学部のメディア授業「英語史」の電子掲示板でいただいた素朴な疑問です.

with me, for her, against him, between us, among them など前置詞の後に人称代名詞が来るときには目的格に活用した形が用いられます.なぜ主格(見出し語の形)を用いて各々 *with I, *for she, *against he, *between we, *among they とならないのか,という質問です(星印はその表現が文法上容認されないことを示す記号です).

最も簡単な回答は「前置詞の目的語となるから」です.動詞の目的語が人称代名詞の場合に目的格の形を要求するように,前置詞の目的語も人称代名詞の目的格を必要とするということです.動詞(正確には他動詞)にしても前置詞にしても,それが表わす動作や関係の「対象」となるものが必ず直後に来ます.この「対象」を表わす語句が「目的語」であり,これが主体(主語)と区別される独特な形を取っていれば,文法上の機能が見た目にも区別しやすくなり便利です.

しかし,文中で他動詞や前置詞が特定できれば,その後ろに来るものは必然的に目的語ということになり,独特な形を取る必要はないのではないかという疑問が生じます.実際,文法上はダメだしされる上記の *with I, *for she, *against he, *between we, *among they でも意味はよく理解できます.他動詞の後でも *Do you love I/he/she/we/they? は文法的にダメと言われても,実は意味は通じてしまうわけです.

では,この疑問について英語史の視点から迫ってみましょう.千年ほど前の古英語の時代には,代名詞に限らずすべての名詞が,前置詞の後では典型的に「与格」と呼ばれる形を取ることが求められていました.前置詞の種類によっては「与格」ではなく「対格」や「属格」の形が求められる場合もありましたが,いずれにせよ予め決められた(主格以外の)格の形が要求されていたのです(cf. 「#30. 古英語の前置詞と格」 ([2009-05-28-1])).(ちなみに,現代英語の「目的格」は古英語の「与格」や「対格」を継承したものです.)

名詞に関しては,たいてい主格に -e 語尾を付けたものが与格となっていました.例えば「神は」は God ですが,「神のために」は for Gode といった具合です.しかし,続く中英語の時代にかけて,この与格語尾の -e が弱まって消えていったために,形の上で主格と区別できなくなり for God となりました.したがって,現代英語の for God の God は,解釈の仕方によっては,-e 語尾が隠れているだけで,実は与格なのだと言えないこともないのです.

一方,人称代名詞に関しては,主格と区別された与格の形がよく残りました.古英語で「神」を人称代名詞で受ける場合,「神は」は He で「神のために」は for Him となりましたが,この状況は現代でもまったく変わっていません.人称代名詞は名詞と異なり使用頻度が著しく高く,それゆえに与格を作るのに -e などの語尾をつけるという単純なやり方を採用しなかったため,主格との区別が後々まで保持されやすかったのです.ただし,you と it に関しては,歴史の過程で様々な事情を経て,結局目的格が主格と合一してしまいました.

現代英語では,動詞の目的語にせよ前置詞の目的語にせよ,名詞ならば主格と同じ形を取って済ませるようになっており,それで特に問題はないわけですから,人称代名詞にしても,主格と同じ形を取ったところで問題は起こらなさそうです.しかし,人称代名詞については過去の慣用の惰性により,いまだに with me, for her, against him, between us, among them などと目的格(かつての与格)を用いているのです.要するに,人称代名詞は,名詞が経験してきた「与格の主格との合一」という言語変化のスピードに着いてこられずにいるだけです.しかし,それも時間の問題かもしれません.いつの日か,人称代名詞の与格もついに主格と合一する日がやってくるのではないでしょうか.その時には,星印の取れた with I, for she, against he, between we, among they が聞こえてくるはずです.

2020-04-25 Sat

■ #4016. 中英語研究のための基本的なオンライン・リソース [bibliography][website][link][corpus][dictionary][hel_education][auchinleck][oed][htoed][laeme][lalme][med][ceec][me]

標記について,Smith (47--48) の参考文献表よりいくつか抜き出し,整理し,リンクを張ってみた(現時点で生きたリンクであることを確認済み).本ブログでは,その他各種のオンライン・リソースも紹介してきたが,まとめきれないので link を参照.とりわけ Chaucer 関連のリンクは「#290. Chaucer に関する Web resources」 ([2010-02-11-1]) をどうぞ.

・ AM = Burnley, David and Alison Wiggins, eds. Auchinleck Manuscript. National Library of Scotland, 2003. Available online at http://www.nls.uk/auchinleck/ .

・ CEEC = Nevalainen, Terttu, Helena Raumolin-Brunberg, Jukka Keränen, Minna Nevala, Arja Nurmi, and Minna Palander-Collin. Corpus of Early English Correspondence (CEEC). Department of English, U of Helsinki. Available online at https://varieng.helsinki.fi/CoRD/corpora/CEEC/index.html .

・ CSC = Meurman-Solin, Anneli. Corpus of Scottish Correspondence. U of Helsinki, 2007. Available online at https://varieng.helsinki.fi/CoRD/corpora/CSC/ .

・ CTP = Robinson, Peter and Barbara Bordalejo. The Canterbury Tales Project. Institute of Textual Scholarship and Electronic Editing, U of Birmingham, 1996--. Available online at http://server30087.uk2net.com/canterburytalesproject.com/index.html .

・ HTOED = Kay, Christian, Jane Roberts, Michael Samuels, and Irené Wotherspoon, eds. Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary. Oxford: OUP, 2009. Available online via http://www.oed.com/ .

・ LAEME = Laing, Margaret and Roger Lass. LAEME: A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. U of Edinburgh, 2007. Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme2/laeme2.html .

・ LALME = McIntosh, Angus, Michael Samuels, and Michael Benskin, with Margaret Laing and Keith Williamson. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English (LALME). Aberdeen: Aberdeen UP, 1986. Available online as eLALME at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/elalme/elalme_frames.html .

・ LAOS = Williamson, Keith. A Linguistic Atlas of Older Scots, Phase 1: 1380--1500 (LAOS). 2007. Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laos1/laos1.html .

・ MEC = McSparran, Frances, ed. Middle English Compendium. Ann Arbor: U of Michigan P, 2006. Available online at http://quod.lib.umich.edu/m/mec/ .

・ MED = Kurath, Hans, Sherman M. Kuhn, John Reidy, and Robert E. Lewis. Middle English Dictionary. Ann Arbor: U of Michigan P, 1952--2001. Available online at http://quod.lib.umich.edu/m/med/ .

・ MEG-C = Stenroos, Merja, Martti Mákinen, Simon Horobin, and Jeremy Smith. The Middle English Grammar Corpus (MEG-C). Version 2011.2. Available online at https://www.uis.no/research/history-languages-and-literature/the-mest-programme/the-middle-english-grammar-corpus-meg-c/ .

・ OED = Simpson, John, ed. The Oxford English Dictionary. 3rd ed. Oxford UP, 2000--. Available online at http://www.oed.com/.

・ TOE = Edmonds, Flora, Christian Kay, Jane Roberts, and Irené Wotherspoon. Thesaurus of Old English. U of Glasgow, 2005. Available online at https://oldenglishthesaurus.arts.gla.ac.uk/ .

・ VARIENG = Nevalainen, Terttu, Irma Taavitsainen, and Sirpa Leppänen. The Research Unit for Variation, Contacts and Change in English (VARIENG). Department of English, U of Helsinki. Available online at https://varieng.helsinki.fi/index.html .

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-04-24 Fri

■ #4015. いかにして中英語の発音を推定するか [methodology][phonetics][phonology][comparative_linguistics][reconstruction][cognate][me][dialect][spelling][sobokunagimon]

録音記録など直接の音声証拠が残っていない古い時代の言語音をいかにして推定するかという問いは,素朴な疑問でありながら,歴史言語学にとって本質的な課題である.英語史におけるこの課題については,これまでも一般的な観点から「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1]),「#758. いかにして古音を推定するか (2)」 ([2011-05-25-1]) などで取り上げてきた.

しかし,推定の対象となる時代によっても,推定のために利用できる手段には違いがある.今回は Smith (40) を参照して,とりわけ中英語の発音を推定する方法に注目してみたい.5点ほど挙げられている.

a) "reconstruction", both comparative (dealing with cognate languages) and internal (dealing with paradigmatic variation);

b) analysis of "residualisms" surviving in modern accents of English;

c) analysis of the writings of spelling-reformers and phoneticians from the Early Modern English period, supplying information about usages closer to the Middle English period than now;

d) analysis of contemporary verse-practices, based on the analysis of rhyme, alliteration and meter; and

e) analysis of spellings.

逆順にコメントを加えていきたい.e) のスペリングの分析というのは拍子抜けするくらい当たり前のことに思われるかもしれない.中英語は表音文字を標榜するローマン・アルファベットを用いて書かれている以上,単語のスペリングを参考にするのは当然である.しかし,現代英語の発音とスペリングの関係を考えてみれば分かるように,スペリングは素直に発音を表わしているわけではない.したがって,中英語においても完全に素直に発音を表わしていたわけではいだろうという懐疑的な前提がどうしても必要となる.それでも素直ではないとはいえ少なくとも間接的な形で発音を表わそうとしていることは認めてよさそうであり,どのように素直でないのか,どのくらい間接的なのかについては,当時の文字体系やスペリング体系の詳細な分析を通じてかなりの程度明らかにすることができる.

d) は韻文の利用である.中英語の韻文は,とりわけ後期にかけて大陸から新しくもたらされた脚韻 (rhyme) が栄えた.脚韻の証拠は,とりわけ母音の質量や強勢位置に関して多くの情報を与えてくれる.一方,古英語で隆盛をきわめた頭韻 (alliteration) は中英語期には陰りをみせたものの,北西方言を中心に根強く生き残り,中英語の子音や強勢位置に関するヒントを与え続けてくれる.また,韻文からは,上記の脚韻や頭韻とも密接に関わるかたちで韻律 (meter) の種々の要素が,やはり当時の発音に示唆を与えてくれる.

c) は,後続する近代英語期に史上初めて本格的に現われてくる音声学者たちによる,当時の発音についてのメタ・コメントに依拠する方法である.彼らのコメントはあくまで近代英語期の(主として規範的な)発音についてだが,それが正確に推定できれば,前代の発音についても大きなヒントとなろう.一般的な音変化の特徴を理解していれば,出力(近代英語期の発音)から逆算して入力(中英語期の発音)を得られる可能性が高まる.

b) 近現代の周辺的な方言には,非常に古い形式が残存していることがある.時間軸をさかのぼるのに空間軸をもってする,という手法だ.関連して「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) などを参照されたい.

最後に a) は,関連する諸言語との比較 (comparative_linguistics) に基づく再建 (reconstruction) や内的再建による理論的な推定法である.再建というと,文献のない時代の言語を復元する手法と思われるかもしれないが,文献が確認される古英語,中英語,近代英語においても証拠の穴を埋めるのに十分に利用され得る.

中英語の発音の研究は,上記のような数々の手法で進められてきており,今では相当詳しいことが明らかにされている.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-04-23 Thu

■ #4014. 初期ウェストサクソン方言と後期ウェストサクソン方言の関係 [oe][oe_dialect][variety][alfred]

現存する古英語の文献の大多数がウェセックスに基礎をおくウェストサクソン方言 (West Saxon) で書かれている.それは9世紀以降ウェセックス王国がイングランドの盟主の立場にあり,イングランド統一の礎を築いたからである.ある土地の政治的な威信がその土着方言の地位を向上させ,国の「標準語」の有力候補となっていく過程は,古今東西で繰り返されてきた.8世紀後半には名君主アルフレッド大王 (Alfred the Great) が出てウェセックスの名声を高め(「#4012. アルフレッド大王の英語史上の意義」 ([2020-04-21-1]) を参照),その1世紀後には古英語最大の作家といってよいアルフリック (Ælfric) が出て古英語散文のモデルを示した.いずれも時期は異なるがウェストサクソン方言で書かれており,彼らに範を仰いだ他の作家たちも同方言をベースとした書き言葉でものした.ウェストサクソン方言は,古英語期を貫く随一の書き言葉のモデルを提供したといえる.(ただし,これを「古英語の標準語」と呼ぶことには問題がある.この問題については昨日の記事「#4013. 「古英語の標準語」の解釈」 ([2020-04-22-1]) を参照.)

しかし,同じウェセックス地方を基盤としていると言われるものの,アルフレッド時代の Early West Saxon とアルフリックの Late West Saxon とを単純に直線で結びつけるわけにはいかない.両変種の関係は,直線というよりは斜めの曲がりくねった点線で表わされるべきものなのだ.これについて Mengden が Kastovsky を参照しながら次のように述べている.

Kastovsky (1992: 346) points out that the traditional distinction between "Early West Saxon" for the language prototypically represented by the Alfredian translations and "Late West Saxon", prototypically represented by Ælfric's texts, is misleading, as it suggests a mere diachronic distinction between two varieties within only a little more than a hundred years. Rather, it should be assumed that the differences between the two groups of documents are diatopic at least to the same extent as they are diachronic.

これは Early West Saxon と Late West Saxon を1世紀ほどの間隔をあけた同じ方言とみなすのではなく,時間的にも空間的にもずれた,直接的には結びつかない変種とみなすほうが的確だ,という指摘だ.両変種の古英語を読み比べてみると,1世紀の時間の経過を差し引いたとしても,同じ "West Saxon" の名を冠している割には確かに異なった変種のようにみえる.この辺りは,古英語の「標準語」や書き言葉のモデルを論じるにあたって注意しておかなければならない点だろう.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2020-04-22 Wed

■ #4013. 「古英語の標準語」の解釈 [oe][oe_dialect][writing][standardisation]

後期古英語のウェストサクソン方言に基づく書き言葉(主にスペリング)が比較的一様であることを根拠に,しばしば「古英語の標準語」 ("Standard Old English") という表現が聞かれる."(Late) West-Saxon Standard", "(Late) West-Saxon Schriftsprache" など様々な呼び方があるが,緩く「古英語の標準語」と言われることが多い.

しかし,実際のところ「古英語の標準語」とは非常に誤解を招きやすい呼び名である.現代の社会言語学の観点からすれば,それはほとんど「標準語」と呼べる要件を満たしていないからだ(cf. 「#3260. 古英語における標準化」 ([2018-03-31-1])).標準語を巡る尺度は様々あり,"standard", "standardised", "fixed", "focused", "focusing", "diffuse" など術語が林立しているが,そのような一連の尺度のなかで「古英語の標準語」がどの辺りに位置づけられるのかといえば,現代人の私たちが典型的に思い浮かべる「標準語」の位置からは相当離れていたに違いない(様々な術語については「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1]) を参照).

Mengden (28) は「古英語の標準語」が誘う誤解に関して,次のように注意喚起している.

If a standard is understood as an institutionalized variety that, among other things, serves as a means of communication bridging several local and social differences in the usage of a language, the hypothesis of a Late West Saxon standard involves two problems. First, it is not falsifiable, because we have no clues as to how widely a deliberately regulated variety may have made its way outside the scriptoria. And second, the idea is implausible because it is not clear how a variety attested in a number of specialized scholarly texts should have spread into other areas of society given that literacy was limited to a rather small elite. What is plausible, though, and for this we do have evidence, is that there is an influential intellectual elite which has an enormous impact on the literary productivity in late Anglo-Saxon England, and who seem to have used the language of their works in a deliberate and comparatively uniform way.

この議論は的確である.さらに,別の箇所 (27) で次のようにも議論している.

. . . we are dealing with a set of texts covering a limited range of scholarly fields. It would be problematic to deduce the existence of a genuine standard language from the relative homogeneity of the Winchester texts alone. Indeed, the very fact that the documents representing "Standard Old English" all derive from a tight network of authors and instigators in a predominantly monastic context --- all in all a rather small, albeit influential, group of people --- speaks against rather than in favor of the wider use of their linguistic features outside these circles. It is therefore justified to speak of orthographic conventions characteristic of the Winchester school, perhaps of a West Saxon Schriftsprache, but it is difficult, if not impossible to make judgments about the scope and influence of the Winchester conventions.

「古英語の標準語」が招く誤解について,次のようにまとめておこう.後期ウェストサクソンの比較的均一な書き言葉の伝統は,それ自体が古英語の標準化に貢献したとはいえない.それは現存する(後期)古英語の文字資料の大半に反映されているという事実があるだけだ.それ以上でも以下でもない.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-21 Tue

■ #4012. アルフレッド大王の英語史上の意義 [history][oe][anglo-saxon][alfred][monarch][standardisation]

アルフレッド大王 (King Alfred) は,イギリス歴代君主のなかで唯一「大王」 (the Great) を冠して呼ばれる名君である.イギリス史上での評価が高いことはよく分かるが,彼の「英語史上の意義」が何かあるとしたら,何だろうか.Mengden (26) の解説から3点ほど抜き出してみよう.

(1) ヴァイキングの侵攻を止めたことにより,イングランドの国語としての英語の地位を保った.

歴史の if ではあるが,もしアルフレッド大王がヴァイキングに負けていたら,イングランドの国語としての英語が失われ,必然的に近代以降の英語の世界展開もあり得なかったことになる.英語が完全に消えただろうとは想像せずとも,少なくとも威信ある安定的な言語としての地位を保ち続けることは難しかったろう.アルフレッド大王の勝利は,この点で英語史上きわめて重大な意義をもつ.

(2) 教育改革の推進により,多くの英語文献を生み出し,後世に残した.

これは,正確にいえばアルフレッド大王の英語史研究上の意義というべきかもしれない.彼は教育改革を進めることにより,本を大量に輸入し制作した.とりわけ彼自身が多かれ少なかれ関わったとされる古英語への翻訳ものが重要である(ex. Gregory the Great's Cura Pastoralis and Dialogi, Augustine of Hippo's Soliloquia, Boethius's De consolatione philosophiae, Paulus Orosius's Historiae adversus paganos, Bed's Historia ecclesiastica) .Anglo-Saxon Chronicle や Martyrology も彼のもとで制作が始まったとされる.

(3) 上の2点の結果として,後期古英語にかけて,英語史上初めて大量の英語散文が生み出され,書き言葉の標準化が進行した.

彼に続く時代の大量の英語散文の産出は,やはり英語史研究上の意義が大きいというべきである.また書き言葉の標準化については,その後の中英語期の脱標準化,さらに近代英語期の再標準化などの歴史的潮流を考えるとき,英語史上の意義があることは論を俟たない.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-20 Mon

■ #4011. 英語史の始まりはいつか? --- 700年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][inscription][manuscript][oe]

標題について,過去2日間の記事 ([2020-04-18-1], [2020-04-19-1]) で449年説と600年説を取り上げてきたが,今回は最後に700年説について考察したい.この年代は,英語の文献が本格的に現われ出すのが700年前後とされることによる.現代の英語史研究者がアクセスできる最古の文献の年代に基づいた説であるから,さらに古い文献が発見されれば英語史の始まりもその分さかのぼるという点で,相対的,可変的,もっと言ってしまえば研究者の都合を優先した説ということになる.Mengden (20) はこの説を次のように評価している.

. . . one could approach the question of the starting point of Old English from a modern perspective. . . . Our direct evidence of any characteristic of (Old) English begins with the oldest surviving written sources containing Old English. Apart from onomastic material in Latin texts and short inscriptions, the earliest documents written in Old English date from the early 8th century. A distinction between a reconstructed "pre-Old English" before 700 and an attested "Old English" after 700 . . . therefore does not seem implausible.

しかし,Mengden (20) は,700年前後という設定は必ずしも研究者の都合を優先しただけのものではないとも考えている.

. . . it is feasible that the shift from a heptarchy of more or less equally influential Anglo-Saxon kingdoms to the cultural dominance of Northumbria in the time after Christianization may be connected with the fact that texts are produced not exclusively in Latin, but also in the vernacular. In other words, we may speculate (but no more than that) that the emergence of the earliest Anglo-Saxon cultural and political centre in Northumbria in the 8th century may lead the Anglo-Saxons to view themselves as one people rather than as different Germanic tribes, and, accordingly to view their language as English (or, Anglo-Saxon) rather than as the Saxon, Anglian, Kentish, Jutish, etc. varieties of Germanic.

700年前後は,5世紀半ばにブリテン島に渡ってきた西ゲルマン集団が,アングロサクソン人としてのアイデンティティ,英語話者としてのアイデンティティを確立させ始めた時期であるという見方だ.これはこれで1つの洞察ではある.

さて,3日間で3つの説をみてきたわけだが,どれが最も妥当と考えられるだろうか.あるいは他にも説があり得るだろうか(私にはあると思われる).もっとも,この問いに正解があるわけではなく,視点の違いがあるにすぎない.だからこそ periodisation の問題はおもしろい.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-19 Sun

■ #4010. 英語史の始まりはいつか? --- 600年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][latin][borrowing][alphabet][oe]

昨日の記事「#4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説」 ([2020-04-18-1]) に引き続き,英語史の開始時期を巡る議論.今回は,実はあまり聞いたことのなかった(約)600年説について考えてみたい

597年に St. Augustine がキリスト教宣教のために教皇 Gregory I によってローマから Kent 王国へ派遣されたことは英国史上名高いが,この出来事がアングロサクソンの社会と文化を一変させたということは,象徴的な意味でよく分かる.社会と文化のみならず英語という言語にもその影響が及んだことは「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1]),「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) でたびたび注目してきた.確かに英語史上きわめて重大な事件が600年前後に起こったとはいえるだろう.Mengden の議論に耳を傾けてみよう.

. . . because the conversion is the first major change in the society and culture of the Anglo-Saxons that is not shared by the related tribes on the Continent, it is similarly significant for (the beginning of) an independent linguistic history of English as the settlement in Britain. Moreover, the immediate impact of the conversion on the language of the Anglo-Saxons is much more obvious than that of the migration: first, the Latin influence on English grows in intensity and, perhaps more crucially, enters new domains of social life; second, a new writing system, the Latin alphabet, is introduced, and third, a new medium of (linguistic) communication comes to be used --- the book.

600年説の要点は3つある.1つめは,主に語彙借用のことを述べているものと思われるが,ラテン語からキリスト教や学問を中心とした文明を体現する分野の借用語が流れ込んだこと.2つめはローマン・アルファベットの導入.3つめは本というメディアがもたらされたこと.

いずれも英語に直接・間接の影響を及ぼした重要なポイントであり,しかも各々の効果が非常に見えやすいというメリットもある.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-18 Sat

■ #4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][oe]

○○史の時代区分 (periodisation) というのは,その分野において最も根本的な問題である.英語史も例外ではなく,この問題について絶えず考察することなしには,そもそも研究が成り立たない.とりわけ英語史の始まりをどこに置くかという問題は,分野の存立に関わる大問題である.本ブログでも,periodisation とタグ付けした多数の記事で関連する話題を取り上げてきた.

最も伝統的かつポピュラーな説ということでいえば,アングロサクソン人がブリテン島に渡ってきたとされる449年をもって英語史の始まりとするのが一般的である.この年代自体が伝説的といえばそうなのだが,もう少し大雑把にみても5世紀前半から中葉にかけての時期であるという見解は広く受け入れられている.

一方,「歴史」とは厳密にいえば文字史料が確認されて初めて成立するという立場からみれば,英語の文字史料がまとまった形で現われるのは700年くらいであるから,その辺りをもって英語史の開始とする,という見解もあり得る.実際,こちらを採用する論者もいる.

上記の2つが英語史の始まりの時期に関する有力な説だが,Mengden (20) がもう1つの見方に言及している.600年頃のキリスト教化というタイミングだ.キリスト教化がアングロサクソン社会にもたらした文化的な影響は計り知れないが,そのインパクトこそが彼らの言語を初めて「英語」(他のゲルマン語派の姉妹言語と区別して)たらしめたという議論だ.かくして,古い方から並べて (1) (象徴的に)紀元449年,(2) およそ600年,(3) およそ700年,という英語史の開始時期に関する3つの候補が出たことになる.

各々のポイントについて考えて行こう.定説に近い (1) を重視する理由は,Mengden 曰く,次の通りである.

Although the differences between the varieties of the settlers and those on the continent cannot have been too great at the time of the migration it is the settlers' geographic and political independence as a consequence of the migration which constitutes the basis for the development of English as a variety distinct and independent from the continental varieties of the West Germanic speech community . . . . (20)

要するに,449年(付近)を英語史の始まりとみる最大のポイントは,言語学的視点というよりも社会(言語学)的視点を取っている点にある.もっといえば,空間的・物理的な視点である.大陸の西ゲルマン語の主要集団から分離して独自の集団となったのが「英語」社会だるという見方だ.実際 Mengden 自身も様々に議論した挙げ句,この説を最重要とみなしている.

I would therefore propose that, whatever happens to the language of the Anglo-Saxon settlers in Britain and for whatever reason it happens, any development after 450 should be taken as specifically English and before 450 should be taken as common (West) Germanic. That our knowledge of the underlying developments is necessarily based on a different method of access before and after around 700 is ultimately secondary to the relevant linguistic changes themselves and for any categorization of Old English. (21)

結局 Mengden も常識的な結論に舞い戻ったようにみえるが,一般的にいって,深く議論した後にぐるっと一周回って戻ってきた結論というものには価値がある.定説がなぜ定説なのかを理解することは,とても大事である.

他の2つの説については明日以降の記事で取り上げる.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-17 Fri

■ #4008. <x> ≡ /z/ の対応について (3) [x][grapheme][verners_law][phonotactics][consonant][metathesis]

この2日間の記事 ([2020-04-15-1], [2020-04-16-1]) で標題について少し調べてきたが,いまだ解決していない.そこで,1つ仮説を立ててみた.

英語の音節の頭 (onset) に現われる子音連鎖には制約があり,原則として昔から今まで /ks/ も /gz/ も onset に立つことはできない.とはいえ借用語などでは例外的に可能な場合があり,まさに今回の一連の問題で扱ってきた xenon, Xerses などもすべて借用語であるため,/ks/ や /gz/ の発音はあり得るといえばあり得る.しかし,多くの場合,借用語が英語に同化する過程で,外来の不規則な発音も英語の音素配列規則に順応していくものだ.その際,どのように順応していくかにはいくつかのパターンがある.

1つは,子音連鎖を解消するために第1子音を落とす,語頭音消失 (apheresis) による解決法である.実際,すでに2日間の記事で見てきたように,<x> ≡ /z/ は <x> ≡ /gz/ から apheresis を経た結果として説明されてきた.「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1]),「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1]) でみたように,[kn-], [gn-], [wr-], [wl-], [hr-], [hl-], [hn-], [hw-] 等からの第1子音消失は英語史でもありふれた現象であり,[gz-] も同様に考えることができる.

もう1つは,子音連鎖の間に母音を挿入すること (anaptyxis) で子音連鎖を解消するという方法だ.Minkova (132--33) によれば,たとえば著名なアメリカ人スタントマン Evel Knievel の姓はドイツ語名として語頭の [k] も発音されるが,/kn-/ は現代英語の音素配列規則に反するので,[kəˈniːvəl] のように曖昧母音を間に挿入することで違反を回避している.同様に,中英語でも knight が <kinicht>, <cinth>,knife が <kinf>,kneeled が <keneleden> と綴られた anaptyxis を示唆する事例がある.xenon, Xerses などの [ks-], [gz-] に(曖昧)母音が挿入されて [kəs-], [gəz-] となった事例があったかどうかは確認できていないが,少なくとも理論上はあり得たと思われる.(ちなみに上記の knight を表わす <cinth> については,anaptyxis というよりは音位転換 (metathesis) の事例とみるべきかもしれない.音位転換も子音連鎖に対するもう1つの解決法である.)

3つめに,問題の子音連鎖の前に母音を挿入する (prosthesis) ことで,onset の制約を回避するという方法がある.「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で取り上げたように,フランス借用語では子音連鎖の前に挿入された非語源的な語頭の e の例がよく見られる (ex. especial, escalade) .子音連鎖の例から離れるが,子音音素 /ŋ/ は原則として onset に立つことができないので,ザンビアの貨幣単位である ngwee は語頭に曖昧母音を挿入して [əŋ ˈwiː] と発音されるのが普通である.これによって /ŋ/ は音節頭ではなく音節末に立つことになり,音素配列論的に適格となる.

やや長い前置きとなったが,私の仮説は第3の解決法に基づくものである.<x> ≡ /ks/ をデフォルトとすると,借用語の語頭の <x> は直前に母音が挿入された [əks-] として実現される機会があったのではないか.これは ngwee の場合のように,綴字にはなかなか現われないと思われ,実証もしにくいだろうが,少なくとも発音の variant としてはあり得たと想定される.そうなると,子音連鎖に続く(新たな第2音節の)母音は相対的に強い強勢をもつことになるので,従来の「英語史における Verner's Law」にしたがって,件の子音連鎖は有声化し,[əgz-] となるだろう.この有声化した発音がもととなり,その上に第1の解決法である語頭音消失の効果も重なったのではないか.これについて非常に示唆的な指摘として,Minkova (139fn) の Xavier の発音に関するコメントを引用しておこう.

The initial <x> in Xavier [ˈzeɪvɪə(r)] is sometimes taken to represent [ks-] as in X-ray, triggering prosthetic [ɛ-/ə]: [ɛgˈzeɪvɪə(r)] . . . .

私の仮説は,端的にいえば [ks-] → [əks-] → [əgz-] → [gz-] → [z-] という過程である.実際にはこの過程は必ずしも時系列できれいに進んだわけではないだろうし,しばらくは異なる発音が variants として並存していたに違いない.また,語頭音添加 (prosthesis) と語頭音消失 (apheresis) という反対向きの解決法が同一過程に生じているという点についても,もっと説得力のある下支えが必要のように思われる.それでも,onset における特定の子音連鎖を回避するために,複数の解決法が同時に試みられ,その込み入った相互作用の結果,標準発音として /z-/ という1つの結論に終着した,ということは十分にありそうである.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-04-16 Thu

■ #4007. <x> ≡ /z/ の対応について (2) [x][grapheme][latin][french][verners_law]

昨日の記事 ([2020-04-15-1]) に引き続き,xenon, xenophobia, Xerses, xylophone などに観察される借用語の語頭における <x> ≡ /z/ の対応について.この比較的稀な対応の前提に <x> ≡ /gz/ があったことは,論者の間でおよそ見解の一致をみているようだ.すると,<x> ≡ /gz/ となる条件を明らかにすることが重要となってくる.実はこれについては昨日も触れたし,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) や「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) でも言及してきた.要するに,後続する母音に強勢が落ちる環境で /ks/ が /gz/ へと有声化するという「英語史における Verner's Law」のことだ.

しかし,昨日も取り上げた Dobson は,Ekwall を参照しつつ,<x> ≡ /gz/ を説明するには「英語史における Verner's Law」だけでは不十分であり,もう少し込み入った事情があっただろうと考えている.Dobson (II §359) より該当箇所を引用する.

In many words of Latin origin the consonant x is pronounced [gz]; as this occurs chiefly when the stress follows, the explanation has been advanced . . . that [gz] develops from [ks] by voicing before the stress. But Ekwall, 則則150--1, rightly rejecting this view, has drawn attention to the parallel that exists between the English and French pronunciations of the words in question. It is apparent, especially from the Modern French pronunciation, that the medieval French (and English) pronunciation of Latin must have used [gz] for Latin x between vowels (as in ModFr exalter, exemple, examen, exécration &c.) and between a vowel and h (probably silent, as in ModFr exhalaison, exhaustif, exhiber, &c.), but [ks] for Latin x both before and after other consonants (as in ModFr expérience, &c. and anxiété). But at a later date (probably about 1500) the reform of the pronunciation of Latin led to the replacement of [gz] by [ks] for intervocalic x. By this change French pronunciation was little affected (but cf. [ks] in Alexandre), but English pronunciation was much altered, [ks] being introduced in many words. But the English tendency to use voiced consonants before the stress, which in the seventeenth century led to a voicing in this position of [s] to [z], influences the distribution of the old and new pronunciations: [gz] is retained in most words in which the stress follows (e.g. example, exert, exalt, exult, exhibit, Alexander, luxurious), but not in certain learned words (e.g. proximity, doxology, luxation), whereas [ks] has been substituted when the stress precedes (exodus, execute, exercise, &c.) except in derivatives which follow the simplex (exaltation, exultation); but there is some degree of variation, as usually when one pronunciation is replaced by another not phonetically developed from it.

実に込み入った説明なのでこのように長文なのだが,かいつまんで言えば次のようになる.フランス語と英語では,x をもつラテン借用語に関して,母音に挟まれた環境では [gz] として,子音が隣接する場合には [ks] として発音されていた.ところが,1500年くらいから,原則としてラテン語の x は [ks] と読むべしという慣習が発達し(何らかの規範意識の発生が関与か?),[gz] から [ks] への鞍替えが進行したが,その鞍替えの徹底度は英仏語間でも異なっていたし,英語内をみても音環境によって異なっており一貫していなかった.つまり,[gz] のまま残った単語も少なくなかったわけである.

そこで間接的に効いてくるのが,やはり「英語における Verner's Law」である.同法則は,通常の理解によれば特定の音環境において [ks] から [gz] への変化を説明する法則だが,Dobson の支持する説によると,むしろ [gz] から [ks] への変化を阻止する要因を説明する法則となる.Dobson 説でも「英語における Verner's Law」は結局のところ関与してくるのだが,通常とは異なる少し込み入った方法で,後世の <x> ≡ /gz/ の対応関係の確立に貢献したという解釈になる.

<x> ≡ /gz/ が中世イングランドにおけるラテン語発音の癖を引きずったものだとすれば,現在の <x> ≡ /z/ はその延長線上にあるともいえる.しかし,今回話題にしてきた xenon, Xerses 等は,そもそも「母音に挟まれた環境」ではない環境における x のケース(語頭の x)なので,本当にそのような延長線上にある問題と考えてよいのかよく分からない.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

・ Ekwall, E. Historische neuenglische Laut- und Formenlehre. 1922.

2020-04-15 Wed

■ #4006. <x> ≡ /z/ の対応について (1) [x][eme][grapheme][greek][latin][french][verners_law]

標題の対応は,稀ではあるがギリシア語等からの借用語の語頭においてみられる.例えば xenon, xenophobia, xerox, xylophone, Xanadu, Xanthippe, Xavier, Xenia, Xerxes は /z/ で始まる.以前の記事で「<x> ≡ /z/ の対応は,<x> ≡ /gz/ の第1子音の脱落によるものと考えられます」(「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1]))と述べた通り,デフォルトの対応 <x> ≡ /ks/ の有声版である <x> ≡ /gz/ という対応を想定すれば,このことは理解できる.語頭子音群 /gz/ から第1子音が落ちて /z/ となった,と考えればよい.

しかし,そもそもなぜこれらの稀なケースではデフォルトの <x> ≡ /ks/ ではなく,<x> ≡ /gz/ が想定されなければならないのだろうか(←先日,名古屋大学の大名力氏よりいただいいた疑問です.ありがとうございます).この問題について深く考えてみたことがなかったので,少し調べてみた.初期近代英語の発音を徹底的に研究した Dobson を参照すると,次のような言及が見つかった (II §359) .

PresE initial [z] in Xerxes, &c. is usually (and rightly) regarded as a reduction of [gz], but as French also has this pronunciation the reduction presumably occurred in the medieval pronunciation of Latin rather than in English itself. Cooper says that x in Xenophon is pronounced z, gz (for [gz]), or ks.

Dobson は意外なところに鍵を見出している.中世の英語話者やフランス語話者がこれらの語をラテン語として発音するときに,本来の無声の /ks/ ではなく,有声化した /gz/ として実現する傾向があったという.実際,現代フランス語でも Xerxès, xènon は /gzɛrsɛs/, /gzenɔ̃/ のように /gz/ が聞かれる.英語でも,17世紀の音声学者 Christopher Cooper が /z/, /gz/, /ks/ のいずれの発音にも言及している通り,揺れはあったものと思われるが,おそらく /ks/ よりも /gz/ が好まれ,さらに第1子音が脱落した /z/ が最終的に標準発音として落ち着くことになったと考えられる.

もちろん上記では標題の「なぜ」の疑問に真正面から答えられたわけではない.特殊な借用語の語頭という環境で /gz/ が選ばれた理由や,英語とフランス語の間に想定されている類似の振る舞いが何によるものかも分からない.

一般に英語で <x> ≡ /gz/ が成立する環境は,(1) x が母音に挟まれており,かつ (2) 先行する母音に強勢が落ちない(≒後続する母音に強勢が落ちる)場合である.これは「英語における Verner's Law」と言うべきもので,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]),「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) で触れた通りである.もちろん今回のような x で始まる語は,厳密には (1) と (2) の両条件に当てはまるわけではないのだが,後続する母音に強勢が落ちる(換言すれば x で始まるその語頭音節が強勢をもつ)という条件 (2) には当てはまるものが多い.Dobson もこの緩めた条件を念頭に置いて上の見解を述べたということだろうか.よくは分からない.

今回の問題について調べるているうちに,英語の <x> ≡ /gz/ の対応の歴史的経緯について,Dobson が単純な「英語における Verner's Law」よりも込み入った説明を施していることにも気付いた.関連する話題なので明日の記事で取り上げたい.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2020-04-14 Tue

■ #4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ [hel_education][youtube][link][etymology][masanyan]

コロナ禍の影響で,今期,多くの大学の授業の基調はオンライン授業(遠隔授業)となる見込みです.私の所属する慶應義塾大学も例外ではなく,今年度の私の英語史その他の講義もオンラインとなります.にわかにオンライン授業が活気づいてきたこの機会に,英単語を英語史や語源の観点から学べる「まさにゃんチャンネル」の YouTube 動画を紹介したいと思います.本ブログの趣旨とも合致する学習動画です.

高校生をターゲットにした語源から英単語を学ぶ楽しさを伝える一連の動画で,単語も話題も構成も実によく練られています.その弁舌からは,講師の英語史への熱い想いも伝わってきます.高校生の皆さんも,そうでない皆さんも,これをきっかけに英語史や語源の話題に関心をもってもらえればと思います.

動画の作者に,今回のシリーズ企画「語源で学ぶ英単語」を担当することになった経緯をうかがうことができました.

YouTube の予備校「ただよび」・河合塾英語講師の森田鉄也先生が YouTube 上で開催された英語講師オーディションに応募し,決勝戦に進出.おしくも優勝は逃したものの,動画内容を評価していただき今回このシリーズ企画を担当させてもらう運びとなりました.またこの動画のメインターゲットは大学受験を目指して英単語を覚えようとしている高校生です.ただ,同時に英語好きの大学生や大人にも楽しんでもらえる動画になるように意識して作りました.

上で触れられている英語講師オーディションの決勝戦の様子はこちらです.そして「語源で学ぶ英単語」のシリーズそのものはこちら(全7回を連続で再生)からどうぞ.各回の動画へのリンクは以下の通りです.

・ 第1回「英語の始まり」

・ 第2回「グリムの法則で繋がる英単語」

・ 第3回「古英語由来の接頭辞/動詞の語法」

・ 第4回「同語源の意外な単語」

・ 第5回「ヴァイキングの襲来と古ノルド語」

・ 第6回「ヴァイキングが英文法に与えた影響」

・ 最終回「なぜ英語には類義語が多いのか」

作者の森田真登さんは,慶應義塾大学文学研究科英米文学専攻博士課程に在籍し,英語史を専攻しています.つまり身内ということなのでした.よろしくどうぞ.

2020-04-13 Mon

■ #4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h [h][oe][personal_pronoun][indo-european][germanic][etymology][paradigm][number][gender]

古英語の3人称代名詞の屈折表について「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1]) でみたとおりだが,単数でも複数でも,そして男性・女性・中性をも問わず,いずれの形態も h- で始まる.共時的にみれば,古英語の h- は3人称代名詞マーカーの機能を果たしていたといってよいだろう.ちょうど現代英語で th- が定的・指示的な語類のマーカーであり,wh- が疑問を表わす語類のマーカーであるのと同じような役割だ.

非常に分かりやすい特徴ではあるが,皮肉なことに,この特徴こそが中英語にかけて3人称代名詞の屈折体系の崩壊と再編成をもたらした元凶なのである.古英語では,h- に続く部分の母音等の違いにより性・数・格をある程度区別していたが,やがて屈折語尾の水平化が生じると,性・数・格の区別が薄れてしまった.たとえば古英語の hē (he), hēo (she), hīe (they) が,中英語では(方言にもよるが)いずれも hi などの形態に収斂してしまった.h- そのものは変化しなかったために,かえって混乱を来たすことになったわけだ.かつては「非常に分かりやすい特徴」だった h- が,むしろ逆効果となってしまったことになる.

そこで,この問題を解決すべく再編成のメカニズムが始動した.h- ではない別の子音を語頭にもつ she が女性単数主格に,やはり異なる子音を語頭にもつ they が複数主格に進出し,後期中英語までに古形を置き換えたのである(これらに関する個別の問題については「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1]),「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]),「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1]),「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1]) を参照).

さて,古英語における h- は共時的には3人称代名詞マーカーだったと述べたが,通時的にみると,どうやら単数系列の h- と複数系列の h- は起源が異なるようだ.つまり,h- は古英語期までに結果的に「非常に分かりやすい特徴」となったにすぎず,それ以前には両系列は縁がなかったのだという.Lass (141) を参照した Marsh (15) は,単数系列の h- は印欧祖語の直示詞 *k- にさかのぼり,複数系列の h- は印欧祖語の指示代名詞 *ei- ? -i- にさかのぼるという.後者は前者に基づく類推 (analogy) により,後から h- を付け足したということらしい.長期的にみれば,この類推作用は古英語にかけてこそ有用なマーカーとして恩恵をもたらしたが,中英語にかけてはむしろ迷惑な副作用を生じさせた,と解釈できるかもしれない.

なお,上で述べてきたことと矛盾するが「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) という議論もあるのでそちらも参照.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-04-12 Sun

■ #4003. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 (2) [adjective][inflection][oe][germanic][indo-european][comparative_linguistics][grammaticalisation][paradigm]

現代英語にはみられないが,印欧語族の多くの言語では形容詞 (adjective) に屈折 (inflection) がみられる.さらにゲルマン語派の諸言語においては,形容詞屈折に関して,統語意味論的な観点から強変化 (strong declension) と弱変化 (weak declension) の2種の区別がみられる(各々の条件については「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) を参照).このような強弱の区別は,ゲルマン語派の著しい特徴の1つとされており,比較言語学的に興味深い(cf. 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])).

英語では,古英語期にはこの区別が明確にみられたが,中英語期にかけて屈折語尾の水平化が進行すると,同区別はその後期にかけて失われていった(cf. 「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]),「#2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-28-1]) ).現代英語は,形容詞の強弱屈折の区別はおろか,屈折そのものを失っており,その分だけゲルマン語的でも印欧語的でもなくなっているといえる.

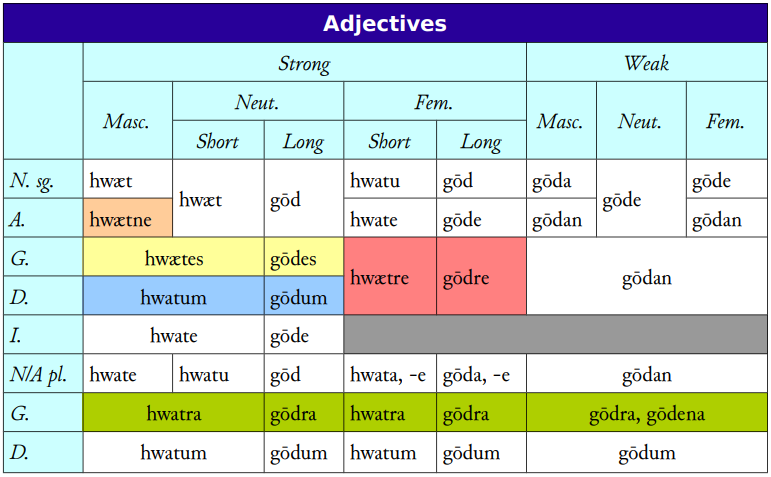

古英語における形容詞の強変化と弱変化の屈折を,「#250. 古英語の屈折表のアンチョコ」 ([2010-01-02-1]) より抜き出しておこう.

では,なぜ古英語やその他のゲルマン諸語には形容詞の屈折に強弱の区別があるのだろうか.これは難しい問題だが,屈折形の違いに注目することにより,ある種の洞察を得ることができる.強変化屈折パターンを眺めてみると,名詞強変化屈折と指示代名詞屈折の両パターンが混在していることに気付く.これは,形容詞がもともと名詞の仲間として(強変化)名詞的な屈折を示していたところに,指示代名詞の屈折パターンが部分的に侵入してきたものと考えられる(もう少し詳しくは「#2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム」 ([2016-04-30-1]) を参照).

一方,弱変化の屈折パターンは,特徴的な n を含む点で弱変化名詞の屈折パターンにそっくりである.やはり形容詞と名詞は密接な関係にあったのだ.弱変化名詞の屈折に典型的にみられる n の起源は印欧祖語の *-en-/-on- にあるとされ,これはラテン語やギリシア語の渾名にしばしば現われる (ex. Cato(nis) "smart/shrewd (one)", Strabōn "squint-eyed (one)") .このような固有名に用いられることから,どうやら弱変化屈折は個別化の機能を果たしたようである.とすると,古英語の形容詞弱変化屈折を伴う se blinda mann "the blind man" という句は,もともと "the blind one, a man" ほどの同格的な句だったと考えられる.それがやがて文法化 (grammaticalisation) し,屈折という文法範疇に組み込まれていくことになったのだろう.

以上,Marsh (13--14) を参照して,なぜゲルマン語派の形容詞に強弱2種類の屈折があるのかに関する1つの説を紹介した.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

2020-04-11 Sat

■ #4002. want の英語史 --- かつては非人称構文もあった [impersonal_verb][syntax][old_norse][inflection][syncretism]

連日,きわめて日常的な動詞 want を取り上げ,何らかの角度から英語史している (cf. [2020-04-08-1], [2020-04-09-1], [2020-04-10-1]) .今回は want が非人称動詞として用いられていた過去について触れたい.(非人称動詞・構文のおさらいには「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) を参照.)

現在では欲する人が主語に,欲しいものが目的語に立ち,I want refreshment. のように用いる.しかし,want が主として「欠いている」を意味した古い英語では,いわば Want (to) me of refreshment. のように,欠乏を感じている人が与格(あるいは to 句)に,欠けているものが属格(あるいは of 句)に典型的におかれるという非人称構文が併用されていた.非人称構文の起源は,want という語自体の起源と同様に古ノルド語にある.OED の want, v. の語源欄の記述をみてみよう.

The early Scandinavian verb was originally impersonal (personal uses in the individual Scandinavian languages reflect later developments); in English this is reflected by sense 2. Levelling of cases in Middle English made it possible for the object of the impersonal construction (often in initial position) to take over the function of the subject of a new personal construction, allowing further sense developments. For a detailed discussion see M. Bertschinger To Want: an Essay in Semantics (1941).

この記述によれば,古ノルド語ではむしろ非人称構文としての用法がオリジナルであり,人称構文は後に発達したということになる.英語での動詞 want の初出は1175年頃の Ormulum で,そこでの用法こそ人称構文だが,そこから間もない1200年頃の Sawles Warde に非人称構文としての使用がみられる.この事実から,英語に受容された当初より,オリジナルの非人称構文と,そこから人称化した新たな構文とが併用されていたと考えるのが妥当だろう.

上の語源欄の引用に解説されている want の人称化の過程は,他の非人称動詞の人称化にも当てはまり,標準的な説明として広く受け入れられているものである.もともと与格形で表わされていた「人」が,しばしば動詞の前位置に立ったこと,また屈折の衰退と格の融合を経たこと等により,主格形に置き換えられ,動詞が意味的・統語的に人称化したという流れだ.一方,「もの」は典型的に属格(あるいは of 句)で表現されたが,こちらも屈折の衰退と格の融合の結果,意味的・統語的に動詞の直接目的語として再解釈されるに至った.

OED より「欠いている」の語義での非人称構文の初例群を挙げよう.

c1225 (?c1200) Sawles Warde (Bodl.) (1938) 16 (MED) Of al þet eauer wa is ne schal ham neauer wontin.

?c1225 (?a1200) Ancrene Riwle (Cleo. C.vi) (1972) 298 Ne þunche hire neauer wunder ȝef hire wonti þe haligastes froure.

?c1225 (?a1200) Ancrene Riwle (Cleo. C.vi) (1972) 145 Hwenne ow ne wonteð nan þing þefaȝeneð wið ow.

a1325 (c1250) Gen. & Exod. (1968) l. 2155 Ðan coren wantede in oðer lond, Ðo ynug [was] vnder his hond.

a1400 (a1325) Cursor Mundi (Vesp.) l. 3053 þam wanted brede, þeir water es gan, Hope o lijf ne had þai nan.

OED によると,want の非人称構文の最終例は "1830 T. P. Thompson in Westm. Rev. Jan. 262 There wants a collection of dying speeches of nefarious governments." とあり,現代では廃用となっている.

2020-04-10 Fri

■ #4001. want の英語史 --- 語末の t [old_norse][loan_word][borrowing][inflection][adjective][gender][impersonal_verb]

連日 want という語を英語史的に掘り下げる記事を書いている(過去記事は [2020-04-08-1] と [2020-04-09-1]).今回は語末の t について考えてみたい.

英語史の教科書などでは,want のような日常的な単語が古ノルド語からの借用語であるというのは驚くべきこととしてしばしば言及される.また,語末の t が古ノルド語の形容詞の中性語尾であることも指摘される(cf. 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])).しかし,この t を巡っては意外と込み入った事情がある.

「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1]) で触れたように,英語の名詞 want と動詞 want とは語幹こそ確かに同一だが,入ってきた経路は異なる.名詞 want は,古ノルド語の形容詞 vanr (欠いた)が中性に屈折した vant という形態が名詞的に用いられるようになったものである.一方,動詞 want は古ノルド語の動詞 vanta (欠く,欠いている)に由来する.つまり,語根に対応する wan の部分こそ共通とみてよいが,語末の t に関しては,名詞の場合には形容詞の中性語尾に由来するといわなければならず,動詞の場合には(未調査だが)また別に由来があるということになる.したがって,want の t は形容詞の中性語尾であるという教科書的な指摘は,名詞としての want にのみ当てはまるということだ.

動詞の t については別途調べることにし,ここでは教科書で言及される,名詞の t が形容詞の中性語尾に由来する件について掘り下げたい.すでに述べたように,古ノルド語 vanr は形容詞で「?を欠いている」 (lacking) を意味した(古英語の形容詞 wana と同根語).古ノルド語では,これが be 動詞と組み合わさって非人称構文を構成した.OED の want, adj. and n.2 の語源欄に,次のように記述がある.

Old Icelandic vant (neuter singular adjective) is used predicatively in expressions of the type vera vant to be lacking, typically with the person lacking something in the dative and the thing that is lacking in the genitive and with vant thus behaving similarly to a noun (compare e.g. var þeim vettugis vant they were lacking nothing, they had want of nothing, or var vant kýr a cow was missing, there was want of a cow).

形容詞としての vanr (中性形 vant)は,つまり "was VANT to them of nothing" (彼らにとって何も欠けていなかった)のように主語のない非人称構文において用いられていたということである.この用法がよほど高頻度だったのだろうか,古ノルド語話者と接触した英語話者は,中性に屈折した vant それ自体があたかも語幹であるかのように解釈し,語頭子音を英語化しつつ t 語尾込みの want を「欠乏,不足」を意味する名詞として受容したと考えられる.

語の借用においては,受け入れ側の話者が相手言語の文法に精通していないかぎり,屈折語尾を含めて語幹と勘違いして,「原形」として取り込んでしまう例はいくらでもあったろう.実際,形容詞の中性語尾に由来する t をもつ他の例として,scant (乏しい), thwart (横切って), wight (勇敢な),†quart (健康な)などが挙げられる.

関連して,フランス語の不定詞語尾 -er を含んだまま英語に取り込まれた cesser, detainer, dinner, merger, misnomer, remainder, surrender なども,ある意味で類例といえるだろう.これにつていは「#220. supper は不定詞」 ([2009-12-03-1]),「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1]) を参照.

2020-04-09 Thu

■ #4000. want の英語史 --- 意味変化と語義蓄積 [semantics][semantic_change][polysemy][gerund]

昨日の記事「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1]) で,want が「欠いている」→「必要である」→「欲する」という意味変化を経てきたことを説明した.意味変化といっても様々なタイプがある.古い意味 A が新しい意味 B に完全に取って代わられることもあれば,新しい意味 B が派生した後も古い意味 A が相変わらず残り,結果として両方の意味が並び立っているというケースもある.後者の場合,通時的にみれば複数の語義が蓄積してきたと表現できるし,共時的にみればその語に多義性 (polysemy) があると表現できることになる.want はまさにこの後者の例であり,新参の「欲する」という語義が圧倒的に優勢には違いないが,最も古い「欠いている」の語義も,次に古い「必要である」の語義も一応生き残っている.

以下,やや古めかしい響きをもつ例文もあるが,(1)--(3) では「欠いている」の語義が,(4)--(6) では「必要である」の語義が認められる.

(1) She wants courage. (彼女には勇気がない.)

(2) The time wants ten minutes to four. (4時10分前だ.)

(3) The sum wanted two dollars of the desired amount. (その金額は希望額に2ドル足りなかった.)

(4) This dirty floor wants a scrub. (この汚れた床はごしごし磨く必要がある.)

(5) This CD player wants repairing. (このCDプレーヤーは修理の必要がある.)

(6) Your hair wants to be cut. (君の髪の毛は刈る必要がある.)

(5) のように動名詞が続く構文は,意味的には受け身となる点で need の用法と同じである(cf. 「#3605. This needs explaining. --- 「need +動名詞」の構文」 ([2019-03-11-1])).

名詞 want も同様で,古い「必要」の語義も周辺的ながら残っている.The homeless are in want of shelter. (ホームレスは雨露をしのげる場所を求めている.)では,want を need に置き換えても通用する.また「欠乏,不足」の語義も for want of . . . (?不足のために)という句に残っている.これも for lack of . . . と言い換えることができる.Mother Goose の伝承童謡 (nursery rhyme) に,この句を繰り返す教訓詩として有名なものがある.

For want of a nail the shoe was lost. 釘がないので蹄鉄が打てない For want of a shoe the horse was lost. 蹄鉄が打てないので馬が走れない For want of a horse the rider was lost. 馬が走れないので騎士が乗れない For want of a rider the battle was lost. 騎士が乗れないので戦いが出来ない For want of a battle the kingdom was lost. 戦いが出来ないので国が滅びた And all for the want of a horseshoe nail. すべては蹄鉄の釘がなかったせい

多義語の学習はしばしば難しいが,なぜその語が多義なのかを考えてみるとおもしろい.過去に意味変化を経てきた過程で,古い語義の上に新しい語義が蓄積されてきた可能性が高いからだ.とりわけ意味変化に強い次の辞典をそばに置いておくと便利である.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2020-04-08 Wed

■ #3999. want の英語史 --- 語源と意味変化 [semantics][semantic_change][etymology][old_norse][metonymy][loan_word]

もしかすると英会話で最も頻出する表現は I want to . . . かもしれない.少なくともトラベル英会話では,少し丁寧な I'd like to . . . と並んで最重要表現の1つであることは間違いない.これさえ使いこなせれば最低限の用を足せるのではないかと思われるほどの基本表現である.実際「#2096. SUBTLEX-US Word Frequency List」 ([2015-01-22-1]) による語彙の頻度リストによれば,want はなんと62位である.超高頻度の単語といってよい.

実はこの want という頻出語に注目するだけで,かなり多くのことを論じることができる.少々おおげさではあるが「want の英語史」を展開することが可能なのである.というわけで,今日から何回かにわたって「want の英語史」のシリーズをお届けする.初回となる今回は,want の語源と意味変化 (semantic_change) に注目する.

want は語源的にいえばそもそも純粋な英単語ではない.これほど高頻度の単語が英語本来語でないというのは驚きだが,事実である.この動詞は古ノルド語 (old_norse) からの借用語だ(「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) を参照).古ノルド語の動詞 vanta (?を欠いている)に由来するが,これ自体はゲルマン祖語の *wan-,さらには印欧祖語の *wā にさかのぼる.月の満ち欠けの「欠け」を意味する wane や,ラテン語 vānus (empty) に由来する vain もこの印欧語根を共有している.原義は「欠けている」である.

古ノルド語の動詞 vanta が英語では wante(n) として受容されたが,その時期は1200年頃のことである.そこでの語義はやはり「欠いている」であり,ほぼ同時期に名詞として受け入れた際の語義も「欠乏」だった.つまり,当初は「欲する」の語義はなく,中英語期には専ら「欠いている」を意味するにとどまった.

中英語期も終わりに近づいた15世紀後半に「必要である」の語義が生じた.欠けている大事なものがあれば,当然人はそれを必要とするからだ.この意味変化は,フランス語の il me faut (原義は「私には?が欠けている」だが,「私には?が必要だ」の意味で用いられる)にも類例がみられる.近代英語期に入ると,連動して名詞にも「必要」の語義が加わった.さらに続けて,あるものが必要となれば,人はそれを欲するのが道理だ.そこで「欲する」の語義がさらに付け加わわることになった.欠けていれば,それを必要とし,さらにそれを欲するようになるという連鎖は,きわめて自然な因果関係である.メトニミー (metonymy) による意味変化の例といってよい.

ところで,この「欲する」という新しい語義での初出は OED によると1621年のことである.want to do に至っては初例が1698年である.さらに確かな例の出現ということでいえば,18世紀を待たなければならなかったといってよい.現在では超がつくほど頻度の高い語句となっているが,その歴史はおそらく300年ほどしかないということになる.何とも驚きの事実だ.

2020-04-07 Tue

■ #3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか? [pronunciation][sound_change][vowel][digraph][a]

apple, cat, man に含まれる母音は,日本語母語話者にとっては難しい音です.日本語の「ア」でもなければ「エ」でもなく,その中間音ということなので中途半端に聞こえます.カタカナでは「エァ」と2文字で書くのが近いと思われますが,発音としてはあくまで単母音であるので注意が必要です.この音は,国際音標文字 (ipa) ではまさに a と e を組み合わせた [æ] と表記されます.

[æ] について,音声学的には様々に解説できますし,それに基づいた学習法や指導法もあるとは思います(音声学でいう母音四辺形については「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1]) を参照).しかし,ここでは英語史の観点からこの母音について考察したいと思います.標題の質問に真っ向から答えるのは難しいのですが,せめて歴史的な背景だけでも知っておくとモヤモヤは晴れるかもしれません.

ざっと2000年ほど前の(西)ゲルマン祖語の時代にさかのぼりましょう.今回問題となっている母音の当時の発音は,日本語張りのシンプルな「ア」= [a] でした.ところが,紀元700--1100年の古英語の時代までに,発音に際しての舌構えが少し前寄り・上寄り(つまり「エ」寄り)となり,問題の [æ] となりました.文字として <a> とは別に <æ> が作り出されたのも同時期です(例えば古英語の「りんご」は æppel などと綴られました).古英語のこの文字は "ash" と呼ばれますが,ずっと後の19世紀後半に国際音標文字が策定されたときに,この母音を表わす記号として採用されることになりました.つまり,古英語の <æ> が先にあり,発音記号の [æ] は後にそれを拝借したものにすぎません(その逆ではないので注意).

さて,古英語の [æ] は,中英語期になると少し後ろ寄り・下寄りの [a] へ回帰する傾向を示しました.正確にいえば,古英語から続く [æ] も完全に失われたわけではないので,[a] が [æ] よりも優勢となったと表現しておきましょう.[a] が優勢となったためか,この時代には文字 <æ> も用いられなくなり,英語のアルファベットから永遠に消えていきました(そして19世紀に発音記号として「復活」したことは上記の通りです).

続く初期近代英語期には,再び [æ] が勢いを取り戻し,[a] は劣勢となります.そして,[æ] は現代にかけてその勢いを増し続け,ついに [a] は概ね追い払われてしまいました.

つまり,この2000年ほどの間,今注目している件の母音は,[a] → [æ] → [a] ? [æ] → [æ] ? [a] → [æ] のように行ったり来たりを繰り返してきたのです(「?」は揺れを表わします).現在は [æ] の時代ということになりますが,標準発音でそうだというだけで,方言や話者個人によっては [a] もありますし揺れも頻繁でしょう.このような状況は,昔もおよそ同じだったはずです.

なぜこのように振り子が振れ続けてきたのかはよく分かりません.ただ1つ言えることは,英語の歴史を通じて,この音は微妙な発音の違いを示しながらも同一性を保ち続けてきたということです(専門的には「同一音素であり続けてきた」と表現します).今後,再び振り子が振れて,英語史上何度目かのシンプルな [a] = 「ア」へ回帰する時代がやってくるかもしれませんね.そうなれば日本語母語話者にとっては楽でしょう.

以上,Minkova (199--200) を参考にして執筆しました.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-04-06 Mon

■ #3997. cluster の語誌 [semantic_change][etymology]

新型コロナウィルス禍でキーワードとなっている集団感染を意味する「クラスター」.河野太郎防衛相が3月24日にこちらのツイートで,関連表現のカタカナ語使用に疑問を投げかけていた.

この語について語源を調べてみた.この語はゲルマン系の本来語ではなさそうな気がすると思っていたのだが,歴とした本来語だった.clay (粘土),cleat (滑り止め), clout (当て布), clot (粘土などの塊)などとも語源的に関係し,「粘土のようなべたつくもの」を原義とする印欧祖語の語根にさかのぼるという.

OED の cluster, n によると,古英語での初出の語義は「ブドウの房」である.ラテン語 botrum の訳語として使われている.最初期からの3例を挙げよう.

a800 Corpus Gloss. 318 (O.E.T. 45) Botrum, clystri.

c1000 in T. Wright & R. P. Wülcker Anglo-Saxon & Old Eng. Vocab. (1884) I. 139/7 Bacido, botrus, clyster.

c1000 Ælfric Deut.'' xxxii. 32 [sic]Ðæt biteroste clyster.

その後,中英語から近代英語にかけて,対象がブドウに限らず他の果物の房に広がり,他の植物や卵などにも拡大した.さらに,動物,人間,星,物,そして抽象物にも拡張された.このような指示対象の拡大は,語の意味変化ではよくみられるパターンである.今や群れや集団であれば何でも使えてしまうといえばそうなのだが,典型的な共起表現というものはある.a cluster of cottages, a small cluster of people, a cluster of stars, clusters of grapes, flower cluster などである(「群れ」の表現については「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) と「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]) を参照).

言語学では,子音連鎖について consonant cluster のように使う (cf. 「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1])) .そして今回のウィルス禍のような病気の症例についての語義は,1910年に初出している.OED よりその初例を含めて例文を4つ挙げておこう.

Medicine. A number of cases of the same (usually uncommon) disease grouped closely together with regard to time or place (or both).

1910 Rep. Microbiol. Lab. 1909 (New S. Wales Govt. Bureau of Microbiol.) ii. 51 A cluster of cases of apparently fly-borne typhoid occurred round the house.

1943 Lancet 7 Aug. 170/2 The measures necessary to combat an outbreak of cholera include..tracing each case or cluster of cases to its source.

1968 Fresno (Calif.) Bee 4 Aug. a12/7 Cancer clusters occur only now and then.

2009 N.Y. Times (National ed.) 30 Apr. a14/3 Each time a [bird flu] cluster appears, the public health authorities try to cull all the local poultry, vaccinate birds in a large ring around that, and drop the 'Tamiflu blanket' on people-dosing everyone in the area.

最後の例文は11年前の「鳥インフルエンザ」に関するものだが,今回のウィルス禍で新たに無数の例文が生まれてしまうことになる.一気に頻度も高まっていることだろう.残念ながら日本語の「クラスター」も然り.

2020-04-05 Sun

■ #3996. ノルマン征服の英語史上の意義は強調されすぎ? [norman_conquest][history]

「#2047. ノルマン征服の英語史上の意義」 ([2014-12-04-1]) やその他の記事 (norman_conquest) で,この1066年の著名な事件のもつ英語史へのインパクトを様々に紹介してきたが,Mengden (29--30) は事件の意義をややトーンダウンした形で伝えようとしている.意義は確かに大きいが,少し強調されすぎなのではないかというスタンスだ.耳を傾けてみよう.

The events of the year 1066 seem to have been the consequence of a series of steps by the Norman nobility to gain political influence in England --- a development always accompanied by support from an influential pro-Norman party in the Anglo-Saxon aristocracy. It is therefore feasible to assume that the intensity of French influence, although traceable, is not considerably greater in the years immediately following the Norman Conquest than it is before. From this perspective, the Norman Conquest stabilizes, but by no means ignites or reinforces, the growing intensity of Anglo-Norman relations. As such, William's victory at Hastings may be seen as one of several important events that pave the way for the enormous influence that French exerts on English in the 13th and 14th centuries. The beginnings of this development are clearly part of the history of Old English rather than of Middle English.

ポイントは,ノルマン・フランス(語)の英語への影響は事件以前からあり,事件によってすぐに拡大したわけではないという点だ.その後,事件の効果がジワジワと効いてきたというのは確かだろうが,結果的には数世紀間続くことになるフランス語による影響の全体像のなかに位置づけるならば,1066年は前半の1コマにすぎない.全体像の開始こそが重要とみるのであれば,1066年ではなく,それより前の古英語末期を指摘しなければならない.このような議論だ.

やや冷めた目ではあるが,いくつかの事実を指摘しており,おもしろい見方だと思う.関連して「#2685. イングランドとノルマンディの関係はノルマン征服以前から」 ([2016-09-02-1]),「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1]) を参照.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-04 Sat

■ #3995. Ruthwell Cross の "on rodi" [ruthwell_cross][oe][dative][case][syncretism][germanic][inscription][manuscript]

Dumfriesshire の Ruthwell Cross は,古英詩 The Dream of the Rood の断片がルーン文字で刻まれた有名な石碑である.8世紀初頭のものと考えられている.そこに古英語アルファベットで転字すると "kristwæsonrodi" と読める文字列がある.分かち書きをすれば "krist wæs on rodi" (Crist was on the rood) となる.古英語の文法によれば,最後の名詞は前置詞 on に支配されており,本来であれば与格形 rode となるはずだが,実際には不明の形態 rodi が用いられているので,文献学上の問題とされてきた.10世紀の Vercelli Book に収められている同作品の対応箇所では,期待通りに on rode とあるだけに,なおさら rodi の形態が問題となってくる.

原文の書き間違い(彫り間違いというべきか)ではないかという意見もあれば,他の名詞クラスの形態からの類推ではないかという説を含めて積極的に原因を探ろうとする試みもあった.しかし,改めてこの問題を取り上げた Lass は,別の角度から rodi が十分にあり得る形態であることを力説した.昨日の記事「#3994. 古英語の与格形の起源」 ([2020-04-03-1]) でも引用したように,Lass はゲルマン諸語の格の融合 (syncretism) の過程は著しく複雑だったと考えている.とりわけ Ruthwell Cross にみられるような最初期の古英語文献において,後代の古典的古英語文法からは予測できない形態が現われるということは十分にあり得るし,むしろないほうがおかしいと主張する.現代の研究者は,そこから少しでも逸脱した形態はエラーと考えてしまうまでに正典化された古英語文法の虜になっており,現実の言語の変異や多様性に思いを馳せることを忘れてしまっているのではないかと厳しい口調で論じている(Lass (400) はこの姿勢を "classicism" と呼んでいる).この問題に関する Lass (401) の結論は次の通り.

A final verdict then on rodi: not only does it not stand in need of special 'explanation', we ought to be very surprised if it or something like it didn't turn up in the early materials, and probably assume that the paucity of such remains is a function of the paucity of data. The fact that a given declension will show perhaps both -i and -æ datives (or even -i and -æ and -e) in very early inscriptions and glosses is a matter of profound historical interest. We have as it were caught a practicing bricoleur in the act, experimenting with different ways of cobbling together a noun paradigm out of the materials at hand. Morphological change is not neogrammarian, declensions are not stable or water-tight (they leak, as Sapir said of grammars), and --- most important --- the reconstruction of a new system out of the disjecta membra of an old and more complex one is bound to be marked by false starts and afterthoughts, and therefore a certain amount of 'irregularity'. It is also bound to take time, and the shape we encounter will depend on where in its trajectory of change we happen to catch it. Systems in process of reformation will be messy until a final mopping-up can be effected.

昨日の記事の締めの言葉を繰り返せば,言語は pure でも purist でもない.

・ Lass, Roger. "On Data and 'Datives': Ruthwell Cross rodi Again." Neuphilologische Mitteilungen 92 (1991): 395--403.

2020-04-03 Fri

■ #3994. 古英語の与格形の起源 [oe][dative][germanic][indo-european][case][syncretism][instrumental][suppletion][exaptation]

昨日の記事「#3993. 印欧語では動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかった」 ([2020-04-02-1]) で,古英語の名詞の与格 (dative) の起源に触れた.前代の与格,奪格,具格,位格という,緩くいえば場所に関わる4つの格が融合 (syncretism) して,新たな「与格」として生まれ変わったということだった.これについて,Lass (Old English 128--29) による解説を聞いてみよう.

The transition from late IE to PGmc involved a collapse and reformation of the case system; nominative, genitive and accusative remained more or less intact, but all the locational/movement cases merged into a single 'fourth case', which is conventionally called 'dative', but in fact often represents an IE locative or instrumental. This codes pretty much all the functions of the original dative, locative, ablative and instrumental. A few WGmc dialects do still have a distinct instrumental sg for some noun classes, e.g. OS dag-u, OHG tag-u for 'day' vs. dat sg dag-e, tag-e; OE has collapsed both into dative (along with locative, instrumental and ablative), though some traces of an instrumental remain in the pronouns . . .

格の融合の話しがややこしくなりがちなのは,融合する前に区別されていた複数の格のうちの1つの名前が選ばれて,融合後に1つとなったものに割り当てられる傾向があるからだ.古英語の場合にも,前代の与格,奪格,具格,位格が融合して1つになったというのは分かるが,なぜ新たな格は「与格」と名付けられることになったのだろうか.形態的にいえば,新たな与格形は古い与格形を部分的には受け継いでいるが,むしろ具格形の痕跡が色濃い.

具体的にいえば,与格複数の典型的な屈折語尾 -um は前代の具格複数形に由来する.与格単数については,ゲルマン諸語を眺めてみると,名詞のクラスによって起源問題は複雑な様相を呈していが,確かに前代の与格形にさかのぼるものもあれば,具格形や位格形にさかのぼるものもある.古英語の与格単数についていえば,およそ前代の与格形にさかのぼると考えてよさそうだが,それにしても起源問題は非常に込み入っている.

Lass は別の論考で新しい与格は "local" ("Data" 398) とでも呼んだほうがよいと提起しつつ,ゲルマン祖語以後の複雑な経緯をざっと説明してくれている ("Data" 399).

. . . all the dialects have generalized an old instrumental in */-m-/ for 'dative' plural (Gothic -am/-om/-im, OE -um, etc. . . ). But the 'dative' singular is a different matter: traces of dative, locative and instrumental morphology remain scattered throughout the existing materials.

要するに,古英語やゲルマン諸語の与格は,形態の出身を探るならば「寄せ集め所帯」といってもよい代物である.寄せ集め所帯ということであれば「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で解説した be 動詞の状況と異ならない.be 動詞の様々な形態も,4つの異なる語根から取られたものだからだ.また,各種の補充法 (suppletion) の例も同様である.言語は pure でも purist でもない.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Lass, Roger. "On Data and 'Datives': Ruthwell Cross rodi Again." Neuphilologische Mitteilungen 92 (1991): 395--403.

2020-04-02 Thu

■ #3993. 印欧語では動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかった [verb][category][exaptation][tense][aspect][perfect][case][dative][instrumental]

印欧語比較言語学と印欧諸語の歴史をみていると,文法カテゴリーやそのメンバーの縮減や再編成が著しい.古英語とその前史を念頭においても,たとえば動詞の過去時制の形態は,前史の印欧祖語における完了 (perfect) と無限定過去 (aorist) の形態にさかのぼる.動詞の時制・相カテゴリーにおける再編成が起こったということだ (cf. 「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]),「#2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え」 ([2015-03-20-1]),「#3331. 印欧祖語からゲルマン祖語への動詞の文法範疇の再編成」 ([2018-06-10-1])).

ほかには,印欧祖語の動詞の祈願法 (optative) と接続法 (subjunctive) ではもともと異なる形態をとっていたが,古英語までに前者の形態が後者を飲み込む形で代表となった.その新しい形態に付けられた名称が「接続法」だから,ややこしい(cf. 「#3538. 英語の subjunctive 形態は印欧祖語の optative 形態から」 ([2019-01-03-1])).

名詞にも同様の現象がみられる.古英語の与格 (dative) は,前代の与格,奪格,具格 (instrumental),位格などを機能的に吸収したものだが,形態上の起源には議論がある.古英語の形容詞,決定詞,疑問代名詞などにわずかに痕跡を残す具格も,形態的には前代の具格を受け継いだものではないという (Marsh 14) .変遷が実にややこしいのだ.

Clackson (114) は,印欧語において動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかったという.その理由は以下の通り.

In the documented history of many IE languages, the verbal system has undergone complex restructuring, while the nominal system remains largely unaltered. . . . It appears, in Indo-European languages at least, that verbal systems undergo greater changes than nouns. If this is the case, it is not difficult to see why. Verbs typically refer to processes, actions and events, whereas nouns typically refer to entities. Representations of events are likely to have more salience in discourse, and speakers seek new ways of emphasising different viewpoints of events in discourse.

It is certainly true that . . . the verbal systems of the earliest IE languages are less congruent to each other than the nominal paradigms. The reconstruction of the PIE verb is correspondingly less straightforward, and there is greater room for disagreement. Indeed, there is no general agreement even about what verbal categories should be reconstructed for PIE, let alone the ways in which these categories were expressed in the verbal morphology. The continuing debate over the PIE verb makes it one of the most exciting and fast-moving topics in comparative philology.

ということは,意味論的にも動詞カテゴリーのほうが複雑で扱いが難しいということが予想されそうだ.確かに一般的にいって,静的な名詞より動的な動詞のほうが扱いにくそうだというのは合点がいく.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

・ Clackson, James. Indo-European Linguistics. Cambridge: CUP, 2007.

2020-04-01 Wed

■ #3992. 英語史を学ぶなら Baugh and Cable の古典的名著を [hel_education][review]

本日から新年度です.新型コロナウィルスの影響で大学の授業もレギュラーには始まりませんが,本年度も前向きの姿勢で英語史に取り組んでいきましょう.

例年,私の英語史の授業では,Baugh and Cable による英語史の古典的名著 A History of the English Language を指定テキストとしています.現行のものは2013年に出た第6版で,和田 (2013) にレビューがあります.「#2182. Baugh and Cable の英語史第6版」 ([2015-04-18-1]) の記事もご覧ください.

私自身も忘れていたのですが,およそ1年ほど前の『週刊読書人』第3290号(2019年5月24日)に同著を推薦書として挙げていました.こちらのページをご覧ください.その最後に「今の時代だからこそ広く読まれるべき,英語に関する教養書であり,同時に専門書でもあります」と書きましたが,これは本当です.よくできた教養書でありながら,英語史を専攻する者として何度目かに読んでも必ず何らかの発見があるのです.著者は,平易な文章を目指しつつも,その表面に様々なレベルの問題についてヒントを散りばめるのが上手なのだろうと思います.

英語史に限らず「○○史」と銘打った歴史の教科書というのは,時系列での整理の仕方が命です.よくできた歴史の教科書は,章立てと目次が整理されています.もちろん通読は必要ですが,通読して流れを理解した上で,その目次をじっくり学習するというのがお薦めの学習法です.「#2089. Baugh and Cable の英語史概説書の目次」 ([2015-01-15-1]) をどうぞ.

英語史のお薦めの本はほかにもあります.昨年度版ですが「#3635. 英語史概説書等の書誌(2019年度版)」 ([2019-04-10-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ 和田 忍 「新刊紹介 Albert C. BAUGH & Thomas CABLE, A History of the English Language, Sixth edition, Upper Saddle River, NJ, Pearson, 2013, 446+xviii p., $174.07」『西洋中世研究』第5号,2013年,159頁.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-27 09:32

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow