2024-12-17 Tue

■ #5713. 生成文法と言語変化・英語史を掛け合わせた著書が出ました --- 田中 智之・縄田 裕幸・柳 朋宏(著)『生成文法と言語変化』(開拓社,2024年) [generative_grammar][language_change][grammaticalisation][syntax][review][toc][notice]

標記の開拓社からの新刊書をご献本いただきました,ありがとうございます!

開拓社による「最新英語学・言語学シリーズ」の第20巻という位置づけで,「生成文法×英語史」の最新の専門的な知見がまとめられています.300頁ほどの著書で,量的にも本格派です.英語の統語変化を理論的に考察したい研究者・学生にとって,必携の参考書です.

以下,目次を取り出してみましょう.魅力的な話題と高度な専門用語が並んでいます.

第I部 生成文法理論における言語変化

第1章 生成文法の理論的枠組みと言語変化

1. はじめに:英語史の時代区分

2. 生成文法の理論的枠組み

3. 文法変化としての言語変化

第2章 言語変化のタイプ

1. 再分析とパラメター変化

2. 文法化:不定詞標識 to を例として

3. 語順変化

4. 項構造の変化:心理動詞を例として

第II部 英語の節構造の変化

第3章 初期英語の節構造と動詞移動の消失

1. はじめに

2. 古英語・初期中英語の基本語順

3. 古英語・初期中英語の節構造

4. 動詞移動と豊かな一致の仮説

5. 屈折接辞の衰退と動詞移動の消失

6. 文法化による語彙動詞から助動詞への変化

7. まとめ

第4章 主語位置の変遷と各種構文の変化

1. はじめに

2. 空主語構文

3. 奇態格経験者主語構文

4. 他動詞虚辞構文

5. that 痕跡効果

6. まとめ

第III部 英語名詞句の構造と分布

第5章 非構造格の消失と格による名詞句の認可方法の変化

1. はじめに

2. 格に関する経験的事実と理論的仮定

3. 与格名詞をともなう構文の歴史的変遷

4. 与格名詞の認可と認可方法の変化

5. まとめ

第6章 数量詞の分布と遊離可能性の通時的変遷

1. はじめに

2. 初期英語における数量詞の分布

3. 理論的仮定

4. 遊離数量詞の分布に関する通時的変化

5. 代名詞と数量詞の語順

6. まとめ

本書については,12月11日に Voicy heldio にて「#1291. 田中 智之・縄田 裕幸・柳 朋宏(著)『生成文法と言語変化』(開拓社,2024年)」の配信回でもご紹介しています.本記事と合わせてお聴きいただければ.

本書と関連して,開拓社の「最新英語学・言語学シリーズ」の第21巻,家入 葉子・堀田 隆一(著)『文献学と英語史研究』(開拓社,2022年)もどうぞよろしくお願い致します.

・ 田中 智之・縄田 裕幸・柳 朋宏 『生成文法と言語変化』 開拓社,2024年.

2024-04-06 Sat

■ #5458. 理論により異なる主語の捉え方 [subject][terminology][semantics][syntax][logic][case][generative_grammar]

昨日の記事「#5457. 主語をめぐる論点」 ([2024-04-05-1]) に続き,別の言語学用語辞典からも主語 (subject) の項目を覗いてみよう.Crystal の用語辞典より引用する.

subject (n.) (S, sub, SUB, Subj, SUBJ) A term used in the analysis of GRAMMATICAL FUNCTIONS to refer to a major CONSTITUENT of SENTENCE or CLAUSE structure, traditionally associated with the 'doer' of an action, as in The cat bit the dog. The oldest approaches make a twofold distinction in sentence analysis between subject and PREDICATE, and this is still common, though not always in this terminology; other approaches distinguish subject from a series of other elements of STRUCTURE (OBJECT, COMPLEMENT, VERB, ADVERBIAL, in particular. Linguistic analyses have emphasized the complexity involved in this notion, distinguishing, for example, the grammatical subject from the UNDERLYING or logical subject of a sentence, as in The cat was chased by the dog, where The cat is the grammatical and the dog the logical subject. Not all subjects, moreover, can be analyzed as doers of an action, as in such sentences as Dirt attracts flies and The books sold well. The definition of subjects in terms of SURFACE grammatical features (using WORD-ORDER or INFLECTIONAL criteria) is usually relatively straightforward, but the specification of their function is more complex, and has attracted much discussion (e.g. in RELATIONAL GRAMMAR). In GENERATIVE grammar, subject is sometimes defined at the NP immediately DOMINATED by S. While NP is the typical formal realization of subject, other categories can have this function, e.g. clause (S-bar), as in That oil floats on water is a fact, and PP as in Between 6 and 9 will suit me. The term is also encountered in such contexts as RAISING and the SPECIFIED-SUBJECTION CONDITION.

昨日引用・参照した McArthur の記述と重なっている部分もあるが,今回の Crystal の記述からは,拠って立つ言語理論に応じて主語の捉え方が異なることがよく分かる.関係文法では主語の果たす機能に着目しており,生成文法ではそもそも主語という用語を常用しない.あらためて主語とは伝統文法に基づく緩い用語であり,そしてその緩さ加減が適切だからこそ広く用いられているのだということが分かる.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2023-02-09 Thu

■ #5036. 語用論の3つの柱 --- 『語用論の基礎を理解する 改訂版』より [pragmatics][review][youtube][history_of_linguistics][generative_grammar][structuralism]

昨年,開拓社より Gunter Senft (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳)『語用論の基礎を理解する 改訂版』が出版されました.

語用論 (pragmatics) の骨太の入門書です.本書は YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で2回ほど井上氏が話題として取り上げ,紹介しています.第85回「Gunter Senft著・石崎雅人・野呂幾久子訳『語用論の基礎を理解する・改訂版』(開拓社,2022年)のご紹介」と第93回「指示代名詞は意外に奥深いーダイクシスの豊かな世界・語用論の展開」です.そちらもご覧ください.

YouTube で井上氏が取り上げ,私も「ぜひ読んでみたい」という趣旨の発言をしたこともあって(と拝察していますが),訳者の石崎先生より本書をご献本いただいてしまいました(すみません,たいへん感謝しております).本書を読み始めていますが,序章の p. 5 に,本書には3つの議論の柱があるとして,重要事項が列挙されています.次の通りです.

1. 言語は社会的相互行為においてその話し手により用いられる.言語は何よりも社会的なつながりと説明責任の関係を創出する道具である.これらのつながりや関係を創出する手段は言語や文化によって様々である.

2. 発話はそれがなされる状況の文脈の一部であり,本質的に言語は語用論的な性格をもち,「意味は発話の語用論的機能に依拠する」 (Bauman 1992: 147) .

・ 言語話者は社会的相互行為において言語を使用するさい,慣習,規範,規則に従う.

・ 単語,句,文の意味は,一定の種類の状況的な文脈の中で伝えられる.

・ 話し手の言語使用は,これらの話者のコミュニケーション行動に内在し,そのコミュニケーション行動に資する特定の機能を実現する.

3. 語用論は言語および文化に特有の言語使用の形態を研究する分野横断的学問である.

このような語用論の特徴,そしてこの分野が1970年代以降に盛んになってきた背景には,アメリカ構造言語学と生成文法に対する反動があったろうとも述べられています (3--4) .語用論の名の下に,言語学がいよいよ生身の言語使用を本格的に扱う段階に入ってきたのだろうと私は理解しています.

・ Senft, Gunter (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳) 『語用論の基礎を理解する 改訂版』 開拓社,2022年.

・ Senft, Gunter. Understanding Pragmatics. London and New York: Routledge, 2014.

2022-08-24 Wed

■ #4867. 英語の文構造を見る2つの視点 --- 通信スクーリング「英語学」 Day 3 [english_linguistics][syntax][generative_grammar][word_order][voicy][2022_summer_schooling_english_linguistics][cognitive_linguistics]

「英語学」スクーリングの Day 3 では,英語の統語論 (syntax) に注目します.1950年代後半に Noam Chomsky が現われて以来,それまではさほど注目されていなかった統語論研究が,とみに活発化しました.生成文法 (generative_grammar) が一世を風靡すると,次いでそのアンチとして George Lakoff と Ronald W. Langacker が主導する形で1980年代後半より認知文法が興隆しましたが,統語論はそこでも注目され続けました(cf. 「#3532. 認知言語学成立の系譜」 ([2018-12-28-1])).

とりわけ英語は「語順の言語」なので統語論は重要です.英語統語論という膨大な領域を短時間で一望しようとするのも無理があるのですが,具体的な問題の扱いを通じて統語論の力を味わってみたいと思います.

1. 生成文法

1.1 統語ツリーを描く

1.2 「#1820. c-command」 ([2014-04-21-1])

1.3 「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1])

1.4 「#4860. 生成文法での受動文の作られ方」 ([2022-08-17-1])

2. 機能的構文論

2.1 情報構造と冠詞: 「#3831. なぜ英語には冠詞があるのですか?」 ([2019-10-23-1])

2.2 「#4641. 副詞句のデフォルトの順序 --- 観点,過程,空間,時間,付随」 ([2022-01-10-1])

2.3 「#4864. 相互動詞と視点」 ([2022-08-21-1])

3. 英語の語順とその歴史: 「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1])

4. 本日の復習は heldio 「#450. 英語学・英語史と統語論」,およびこちらの記事セットより

2022-08-17 Wed

■ #4860. 生成文法での受動文の作られ方 [generative_grammar][passive][syntax][case][case_filter]

学校文法では,能動文(ここではSVOの文型を仮定)から受動文を派生させる際に,もとの能動文の主語と目的語をクロスさせ,be 動詞を補ったり,動詞を過去分詞にしたり,前置詞 by を補ったりと,いろいろなことが起こると解説される.

the teacher scolded John │ │ │ │ │ │ ┌─┼────┼──┘ │ └────┼────┐ │ │ │ │ ┌──┘ │ ↓ ↓ ↓ John was scolded by the teacher

生成文法では,このように能動文から受動文を派生させることはしない.深層構造 (D-structure) においてすでに独自の構造を想定し,そこから目的語に相当する要素を主語位置に移動させるという過程を考える.

[IP___[I'[I was][VP[V' scolded John] by the teacher]]]

↓

[IP Johni [I'[I was][VP[V' scolded ti] by the teacher]]]

このように考える理屈は次の通りである.深層構造では,能動文さながらに [V' scolded John] という構造が想定されている.通常であれば scold という他動詞が John に対格を付与するはずだが,scolded のように過去分詞になると格付与能力を失うと考えられ,John は格付与されないままに宙ぶらりんとなる.すると「John のような名詞句は必ず格付与されなければならない」という格フィルター (case filter) の原理に抵触してしまうため,これを回避するために John は格を付与してもらえる位置,つまり深層構造の先頭の ___ へと移動していく.この位置は,定動詞 was によって主格を付与してもらえる位置だからである.こうして,めでたく表層構造が導かれる.

この生成文法流の仕掛けには様々な前提が設けられており,なぜその前提を据えることが妥当なのかは,おおいに議論しなければならない.しかし,この例から,生成文法の特徴の1つとして格付与を重視する伝統があることが分かるだろう.以上,三原 (79) を参照した.

・ 三原 健一 「第3章 生成文法」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-04-21 Thu

■ #4742. Oxford Bibliographies による統語変化研究の概要 [hel_education][history_of_linguistics][bibliography][syntax][grammaticalisation][generative_grammar][language_change][oxford_bibliographies]

分野別に整理された書誌を専門家が定期的にアップデートしつつ紹介してくれる Oxford Bibliographies より,"Syntactic Change" の項目を参照してみた(すべてを読むにはサブスクライブが必要).Acrisio Pires と David Lightfoot による選書で,最終更新は2013年,最終レビューは2017年となっている(そろそろ更新されないかと期待したい). *

英語史の分野では統語変化研究が非常に盛んであり,我が国でも先達のおかげで英語統語論の史的研究はよく進んでいる.しかし,学史を振り返ってみると,統語変化研究の隆盛は20世紀後半以降の現象といってよく,それ以前は音韻論や形態論の研究が主流だった.1950--60年代の生成文法の登場と,それに触発されたさまざまな統語研究のブームにより,英語史の分野でも統語への関心が高まってきたのである.21世紀に入ってからは,とりわけ文法化 (grammaticalisation) が注目され,統語変化研究は新局面に突入した.上記の "Syntactic Change" の項のイントロダクションより引用する.

Linguistics began in the 19th century as a historical science, asking how languages came to be the way they are. Almost all of the work dealt with the changing pronunciation of words and "sound change" more broadly. Much attention was paid to explaining why sounds changed the way they did, and that involved developing ideas about directionality. Work on syntax was limited to compiling how different languages expressed clause types differently, notably Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen, by Berthold Delbrück. With the greatly increased attention to syntax in the latter half of the 20th century, approaches to syntactic change were enriched significantly. Most of the work on change, both generative and nongenerative, continued the 19th-century search for an inherent directionality to language change, now in the domain of syntax, but other approaches were developed seeking to understand new syntactic systems arising through the contingent conditions of language acquisition.

Oxford Bibliographies からの話題としては,「#4631. Oxford Bibliographies による意味・語用変化研究の概要」 ([2021-12-31-1]) と「#4634. Oxford Bibliographies による英語史研究の歴史」 ([2022-01-03-1]) も参照.

2022-01-09 Sun

■ #4640. of/「の」をもつ名詞的繋辞構文の出現 [syntax][preposition][generative_grammar]

英語の an angel of a girl 「天使のような少女」のような of を用いた構文について「#2461. an angel of a girl (1)」 ([2016-01-22-1]) や「#2462. an angel of a girl (2)」 ([2016-01-23-1]) で取り上げたことがあるが,日本語にも統語意味論的に類例があるという見解に出会った.小川 (83) によると,日本語と英語の様々なソースから集めた例として次のものが挙げられている.

(1) a. 女性の運転手(=女性である運転手;cf. 女性運転手)

b. 運転手の女性(=運転手である女性;cf. *運転手女性)

(2) a. a village like a jewel

b. a jewel *(of) a village

(3) a. あの山は高さ(が)3000メートルだ/である.

b. あの山は3000メートル*(の)高さだ/である.

(4) a. It rose with great rapidity until it reached the height of 400 feet, ...

b. Lead-glazed earthenware; height 7 feet, 10 1/2 inches over-all.

c. Asher smiled quizzically, as he spread his broad brown hands before his face and drew himself up to his full six feet *(of) height.

小川 (83) は,生成文法の枠組みに依拠し,このような構文を「名詞的繋辞構文」と呼んで分析している.名詞句内で意味的に主語と述語に相当する部分が倒置できる場合があり,その際に繋辞(of や「の」)が生じる構文のことである.(1a), (2a), (3a), (4a, b) では繋辞が生じない(あるいは義務的ではない)が,(1b), (2b), (3b), (4c) では繋辞が義務的となるという特徴がある.また,歴史的に後者グループは前者グループよりも後に生じているという共通点もあるという.小川は後者グループの歴史的な出現は統語構造が複雑化した結果とみており,この複雑化を「統語的構文化」と呼んでいる (92) .

(3), (4) のように数量や単位に関する名詞句の統語構造(小川は p. 83 で「尺度名詞構文」と呼んでいる)は,日本語でも英語でも確かに複雑だと思っていたが,それと a jewel of a village や an angel of a girl の問題が結びつき得るとは予想もしなかった.統語理論がおもしろいのは,このような予想外の関連を示してくれる点にある.

of が関わる統語論上の他の問題としては,「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]),「#4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」」 ([2020-08-04-1]) 辺りも参照.

・ 小川 芳樹 「日英語の名詞的繋辞構文の通時的変化と共時的変異」『レキシコン研究の新たなアプローチ』岸本 秀樹・影山 太郎(編),くろしお出版,2019年,81--111頁.

2021-12-25 Sat

■ #4625. 戦後のジェスチャー研究の復活 [gesture][paralinguistics][kinesics][history_of_linguistics][linguistics][origin_of_language][sign_language][semiotics][generative_grammar]

「#4623. ジェスチャーとは何か?」 ([2021-12-23-1]) で触れたように,近年,言語学とも関わりの深い分野としてジェスチャー研究が盛んになってきている.ジェスチャー研究の学史を振り返ると,19世紀までは主に言語起源論や普遍言語との関連でジェスチャーへの関心は概ね健在だったが,20世紀前半に構造主義の時代が始まると,注目されることが少なくなった.

構造主義の時代には,言語学は共時的な関心に閉じこもったため,言語起源論と結びつきの強いジェスチャーの研究も下火になったのである.また,言語学の自律性がことさらに主張されたために,心理学とのコラボレーションを前提とするジェスチャー研究は,やはり振るわなくなった.

しかし,戦後,ジェスチャー研究は復活を遂げる.背景には,言語学および関連学界における関心の移行があった.Kendon (81) が,この事情を次のように解説している.

In the first years following the Second World War, certain changes eventually produced a climate in which gesture again became relevant for theoretical issues related to language and thought. First, information theory and cybernetics, developed as solutions to problems in communication engineering, were applied in the study of communication within and between living systems, with the result that much thought and investigation came to be devoted to social communication. Not unrelated was the emergence of semiotics which, especially in North America, greatly broadened attention to sign processes, enhancing an interest in visible modes of signification, including gesture. Further, the question of language origins once again began to be taken seriously. When experiments with chimpanzees suggested that they might use gesture symbolically, as in a sign language, the idea of gesture as a first form of language was discussed once again . . . .

At the same time, in psychology, complex mental processes once again became legitimate objects of investigation. Psychologists took an interest in language and the field of psycholinguistics was established. Noam Chomsky's work was especially important. He showed the inadequacy of a behaviourist approach to language and argued that linguistics should focus on 'competence', the mental apparatus making the acquisition and use of any language possible, rather than on descriptions of specific languages. Although neither Chomsky himself nor his followers showed interest in gesture, their mentalistic orientation was influential. When, later, psycholinguists looked at gesture, they did so for what it might reveal about the mental operations of utterance production.

この引用文から,ジェスチャーへの関心を取り戻すのに貢献した,新時代の言語学と関連分野の潮流を表わすキーワードを並べれば,"information theory", "cybernetics", "semiotics", "origin_of_language", "sign_language", "Chomsky" 辺りだろうか.とりわけ,ソシュールの創始した構造主義言語学に代わってチョムスキーが装いを新たに心理主義言語学を復活させたことの意義は大きい.これにより言語と心理を結びつけてよいという前提が回復されたからである.

関連分野の学史どうしは緊密に連携しているのだと実感した.合わせて「#252. 生成文法と言語起源論の復活」 ([2010-01-04-1]),「#519. 言語の起源と進化を探る研究分野」 ([2010-09-28-1]) なども参照.

・ Kendon, Adam. "History of the Study of Gesture." Chapter 3 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 71--89.

2021-07-26 Mon

■ #4473. 存在文における形式上の主語と意味上の主語 [syntax][word_order][be][generative_grammar][impersonal_verb][existential_sentence]

英語の存在文 (existential_sentence) といえば,There is/are . . . . の構文が思い浮かぶ.一般に be 動詞の前に来る There は形式上のダミーの主語ととらえられ,意味上の真の主語は be 動詞の後ろに来る名詞句と理解される.真の主語が動詞の後ろに来るというのは,英語の通常の語順に照らせば例外的というほかない.一方,動詞の前に形式上主語らしきものが来なければならないという英語の一般的な統語規則は,ダミーの there によって遵守されている.いずれにせよ,普通でないタイプの構文であることは明らかだ.

Moro (149--50) によると,Jespersen (155) は英語を含めた多くの言語を調査し,いわゆる「存在文」における主語(存在者)が,広く動詞の後ろに来ること,そして典型的な主語らしい振る舞いをしないことを指摘した.

Whether or not a word like there is used to introduce [existential sentences], the verb precedes the subject, and the latter is hardly treated grammatically like a real subject.

例えば,ドイツ語では Es gibt viele Kartoffeln "(lit.) it gives many potatoes; There are many potatoes" のように,真主語は形式的には目的語として表わされる.フランス語でも Il y a beaucoup de livres. "(lit.) it there has lots of books; There are many books" のように表現し,やはり真主語は目的語として表現される.ルーマニア語では Sunt probleme "(lit.) are problems; There are problems" となり,there に相当するものはないが,やはり真主語は動詞の後ろに置かれる.中国語では You gui "(lit.) you have ghosts; There are ghosts" となる.

Moro は英語の there is/are 存在文にみられる主語後置は,むしろ be 動詞のデフォルトの統語的特徴を保持した結果であるという説を唱えている.一般の be 動詞の文の主語,例えば John is in the garden なり John is a student の John は,当然ながら動詞に前置されるわけだが,これは本来的に動詞に後置されていたものが統語操作によって繰り上げ (raising) られた結果であるという立場をとっていることになる.非人称動詞 (impersonal_verb) としての be 動詞という見方に基づく説だ.関心のある向きは,詳しくは Moro の第3章を参照されたい.

存在文のは「#1565. existential there の起源 (1)」 ([2013-08-09-1]) と「#1566. existential there の起源 (2)」 ([2013-08-10-1]) も参照されたい.

・ Moro, Andrea. A Brief History of the Verb To Be. Trans. by Bonnie McClellan-Broussard. Cambridge, Mass.: MIT. P, 2017.

・ Jespersen, O. The Philosophy of Grammar. London: Allen and Unwin, 1924.

2021-06-26 Sat

■ #4443. 法助動詞の発達と構文文法 [auxiliary_verb][grammaticalisation][construction_grammar][preterite-present_verb][language_change][generative_grammar]

英語史や言語変化の研究において,法助動詞 (modal verb) の発達の問題は,とりわけ生成文法 (generative_grammar) や文法化 (grammaticalisation) などの理論的な観点から注目されてきた.古英語期やそれ以前から存在した過去現在動詞 (preterite-present_verb) に端を発し,中英語期には文法化を通じて各種の法助動詞が生まれ,そして近現代英語期に至っても準助動詞と称される仲間たちが続々と誕生している.主として注目される時期は文法化が進行していた後期中英語から初期近代英語にかけてだが,その前後を含めれば相当に息の長い言語変化である.本ブログでは以下の記事などで取り上げてきた.

・ 「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1])

・ 「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1])

・ 「#3528. 法助動詞を重ねられた時代」 ([2018-12-24-1])

・ 「#64. 法助動詞の代用品が続々と」 ([2009-07-01-1])

最初の2つの記事で触れたように,Lightfoot によると,多くの法助動詞は短期間に生じ,その過程は16世紀初期までに完了していたという.しかし,この見方には異論がある.Bergs (1640--41) によれば,むしろ各法助動詞は時期的にバラバラに発達しているし,法助動詞的な諸特徴が一斉に獲得されたわけでもなかった,というのだ.

時期的にバラバラに発達した件について,Bergs は次のように述べる.法助動詞化の嚆矢となったのは,おそらく motan, magan である.両者ともにすでに古英語期に法助動詞的な特徴を示していた.次に,初期中英語で cunnan が,後期中英語で willan が発達した.過去形の should, would, could, might も各々バラバラの時期に法助動詞化しており,対応する現在形より早かったケースもある.さらに,法助動詞化の過程において新旧の形態が共存していた "layering" の事実も確認されている.つまり,すべてが徐々にゆっくり進行していたというわけだ.

また,法助動詞的な諸特徴が一斉に獲得されたわけではないという件についても,Bergs は次のように述べる.直接目的語を取らないという法助動詞の特徴は,あるとき一夜にして生じたものではなく,あくまで徐々に獲得されてきたものである.また,形態的無屈折という特徴についても同様.

Bergs は,法助動詞化の問題を,構文文法 (construction_grammar) の枠組みでとらえようとしている.構文文法は,言語体系を構文間のネットワークととらえ,言語変化をそのネットワークの変化ととらえる.したがって,法助動詞化という言語変化は,問題の動詞の形式・機能的特徴が,それまでの他の構文との関わり方を変化させ,ネットワークの組み替えを行なったということにほかならない.そして,そのネットワークの組み替えは,あくまで徐々にゆっくりと起こったものであると説く.

法助動詞の発達は,文法化の典型例として紹介されることが多いが,構文文法の枠組みにあっては上記のように構文化 (constructionalization) の典型例として解釈されるのである.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

・ Bergs, Alexander. "New Perspectives, Theories and Methods: Construction Grammar." Chapter 103 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1631--46.

2020-09-13 Sun

■ #4157. 相互代名詞の統語的性質 [syntax][reciprocal_pronoun][genitive][generative_grammar]

「#4147. 相互代名詞」 ([2020-09-03-1]),「#4148. なぜ each other が「お互い」の意味になるのですか?」 ([2020-09-04-1]) の記事で,相互代名詞 (reciprocal_pronoun) を取り上げた.現代英語における相互代名詞の統語的性質には,興味深いものがある.Quirk et al. (§6.31) を参照して,2点ほど覗いてみよう.

Each other and one another are both written as word sequences, but it is better to treat them as compound pronouns rather than as combinations of two pronouns. At the same time, they correspond the correlative use of each . . . other and one . . . another (cf 6.58) in sentences such as:

They each blamed the other.

The passengers disembarked one after another

先の記事 ([2020-09-04-1]) で解説したように,歴史的には上の例文にあるような構成要素が離ればなれの相関構文が先にあり,後になってその特殊な形として構成要素が隣接した each other, one another が生じたということだった.

次に,統語意味論的に,相互代名詞が主語位置には立ちにくい件について.

Each other and one another resemble reflexive pronouns in that they cannot be used naturally in subject position. Instead of [1], [1a] is preferred.

?The twins wanted to know what each other were/was doing. [1]

Each of the twins wanted to know what the other was doing. [1a]

There appears to be no such constraint on reciprocals as subject in nonfinite verb clauses:

The twins wanted each other to be present at all times.

However, the rule which excludes occurrence in subject position holds not only for independent pronominal use but also for genitival reciprocals in subject noun phrases. The reciprocals must have coreference with antecedent phrases which have some other genitive or possessive modification. Compare:

*Each other's letters ----------

?The letters to each other ---------- were delivered by a servant.

Their letters to each other ----------

生成文法では,この辺りの照応の問題は重要な話題となっていることだろう.相互代名詞は便利だが,統語論,意味論,語用論には実に込み入っている.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2020-03-10 Tue

■ #3970. 言語学理論の2つの学派 --- 言語運用と言語能力のいずれを軸におくか [generative_grammar][cognitive_linguistics][grammaticalisation][construction_grammar][linguistics][language_change]

現代の言語学理論を大きく2つに分けるとすれば,言語運用 (linguistic performance) を重視する学派と言語能力 (linguistic competence) を重視する学派の2つとなろう.言語運用と言語能力の対立は,パロール (parole) とラング (langue) の対立といってもよいし,E-Language と I-Language の対立といってもよい.学派に応じて用語使いが異なるが,およそ似たようなものである.

言語運用を重視する学派は,文法化理論 (grammaticalisation theory) や構文文法 (construction_grammar) に代表される認知言語学 (cognitive_linguistics) である.一方,言語能力に重きをおく側の代表は生成文法 (generative_grammar) である.両学派の言語観は様々な側面で180度異なり,鋭く対立しているといってよい.Fischer et al. (32) の表を引用し,対立項を浮かび上がらせてみよう.

| EMPHASIS ON PERFORMANCE/LANGUAGE OUTPUT | EMPHASIS ON COMPETENCE/LANGUAGE SYSTEM | |

|---|---|---|

| (a) | product-oriented | process-oriented |

| (b) | emphasis on function (in CxG also form) | emphasis on form |

| (c) | locus of change: language use | locus of change: language acquisition |

| (d) | equality of levels | centrality (autonomy) of syntax |

| (e) | gradual change | radical change |

| (f) | heuristic tendencies | fixed principles |

| (g) | fuzzy categories/schemas | discrete categories/rules |

| (h) | contiguity with cognition | innateness of grammar |

言語変化 (language_change) に直接的に関わる側面 (c), (e) のみに注目しても,両学派の間に明確な対立があることがわかる.

印象的にいえば言語運用学派は動的,言語能力学派は静的ということになり,言語変化という動態を扱うには前者のほうが相性がよさそうにはみえる.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-12-21 Sat

■ #3890. 英語のスペリングに対する Chomsky の見解 [spelling][orthography][chomsky][mental_lexicon][generative_grammar][writing]

一見すると英語のスペリングと Chomsky とは結びつかないように思われるが,実は関係がある.Chomsky は,語の心的表現は正書法上のスペリングに近い形で存在しているのではないかと考えているからだ.Cook (77) 経由で,2つほど引用したい.

. . . conventional orthography is . . . a near optimal system for the lexical representation of English words. (N. Chomsky and M. Halle 1968: 49)

In short, conventional orthography is much closer than one might guess to an optimal orthography, an orthography that presents no redundant information and that indicates directly, by direct letter-to-segment correspondence, the underlying lexical form of the spoken language (N. Chomsky 1972: 12)

生成文法では,話者の記憶辞書に格納されている語の基底形は,そこから種々の派生語を生成するのに最適化された表現を取っているものとされる.その基底形と出力の音形が著しく異なっているということは滅多にないが,だからといって両者が常に厳密に一致しているというわけでもない.両者の関係は緩い関係である.この緩さは,語のスペリングと発音の関係にも当てはまる.生成文法でいう基底形と英語の正書法上のスペリングというのは,立ち位置がとても似ているのである.

これについて,Cook (78) は上にも引用した Chomsky に依拠しながら次のように論じている.

Most claims that English spelling is deficient are based on the view that English spelling corresponds to the sounds of speech. The purpose of English spelling is instead to link to the underlying lexical representation. However bad English writing may be as a sound-based system, it is efficient at showing the underlying forms of words stripped of the accidental features attached to them by phonological rules. Its purpose is not the representation of sounds but the representation of word forms. Looked at in this light, 'conventional orthography is . . . a near optimal system for the lexical representation of English words' (Chomsky and Halle 1968: 49).

ここで述べられているのは,英語スペリングは表音性という観点からは落第点をつけられるかもしれないが,表語性という点に注目するならば,かなり上手くやっているということだ.私も「#3873. 綴字が標準化・固定化したからこそ英語の書記体系は複雑になった」 ([2019-12-04-1]) や,そこに張ったリンク先の記事で主張してきたように,現代英語の正書法におけるスペリングの役割の重心は,表音というよりは表語にあると考えている.

こんなところで Chomsky とつながってきたかと意外ではある.今日から私も Chomskian!?

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ Chomsky, N. and M. Halle. The Sound Pattern of English. London: Harper & Row, 1968.

・ Chomsky, N. Phonology and Reading. Basic Processes in Reading. Ed. H. Levin. London: Harper & Row, 1972. 3--18.

2019-11-09 Sat

■ #3848. ランキングの理論 "Optimality Theory" [ot][generative_grammar][phonology][phonetics][history_of_linguistics][fetishism]

生成文法 (generative_grammar) において,複数の規則が前提とされており,それら効果がバッティングする場合,「どちらの規則が優勢か」「どちらが先に適用されるのか」という問題が生じることは不可避である.順序のランキングという発想が出ると間もなく「最適解」を求める "Optimality Theory" (最適性理論)が生じたのは必然といってよいかもしれない.かりそめにも何らかの規則を設定する分野であれば,言語にかぎらずランキングという発想が持ち込まれるのは自然のように思われる.私自身,言語に関心はあるとはいえ,決して理論派言語学者ではないが,ランキングという発想には共感を覚える.

Crystal (342--43) によると,最適性理論 (= Optimality Theory = ot) とは次の通り.

optimality theory (OT) In phonology a theory developed in the early 1990s concerning the relationship between proposed underlying and output representations. In this approach, an input representation is associated with a class of candidate output representations, and various kinds of filter are used to evaluate these outputs and select the one which is 'optimal' (i.e. most well-formed). The selection takes place through the use of a set of well-formedness constraints, ranked in a hierarchy of relevance on a language-particular basis, so that a lower-ranked constraint may be violated in order to satisfy a higher-ranked one. The candidate representation which best satisfies the ranked constraint hierarchy is the output form. For example, in English the negative prefix in- (e.g. insufficient) has two output forms, im- before bilabials (as in impossible, immodest), and in- elsewhere (inarticulate, involuntary, etc.). The coexistence of these forms means that there is conflict between the class of faithfulness constraints (which require identity between input and output) and the class of constraints which impose restrictions on possible sequences have identical place of articulation --- which needs to be resolved by an appropriate ranking of the relevant constraints. Optimality theory thus aims to account for a wide range of phenomena by specifying the interaction of a small number of universal constraints, which apply variously across languages in producing phonological representations. A particular constraint may achieve high ranking in one language (i.e. its output accounts for many surface forms) and low ranking in another (i.e. its output accounts for only a small class of forms). Although initially developed in relation to phonology, during the later 1990s optimality theory came to be extended to morphology and syntax.

言語理論にあまり触れたことがなければ,この説明でも相当に抽象的すぎる説明と感じるに違いない.思い切って簡略化してしまうと,英語や日本語などの個別言語が,どこまでの規則違反は許せるが,どこからは許せない,といったクセをもっているということなのだ.

OT は主として音韻論に強みを発揮する理論ではあるが,規則の適用順序に関する一般理論であると認めるならば,規則というものが想定され得るその他のいかなる分野(形態論にせよ統語論せよ)においても適用される幅広い原理と考えられる.

各言語がそれぞれ特有のフェチ (fetishism) をもっているという言語観とも親和性のある言語理論だといえる.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2019-07-18 Thu

■ #3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源 [word_order][syntax][celtic][generative_grammar][world_languages][reanalysis]

印欧祖語の基本語順は SOV だったと考えられているが,そこから派生した諸言語では基本語順が変化したものもある.英語も印欧祖語からゲルマン祖語を経て歴史時代に及ぶ長い歴史のなかで,基本語順を SVO へと変化させてきた.生成文法流にいえば,O の移動 (movement) ,とりわけ前置 (fronting) の結果としての語順が,デフォルトとして定着したものと考えることができるだろう.

・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])

O ではなく V が前置された VSO という変異的な語順が,やがてデフォルトとして定着した言語がある.島嶼ケルト語 (Insular Celtic) だ.Fortson (144) が次のように述べている.

If verb-initial order generated in this way [= by fronting] becomes stereotyped, it can be reanalyzed by learners as the neutral order; and in fact in Insular Celtic, VSO order became the norm for precisely this reason (the perhaps older verb-final order is still the rule in the Continental Celtic language Celtiberian). A similar reanalysis happened in Lycian . . . .

この解釈でいくと,おそらく語用論的な要因による変異語順の1つにすぎなかったものが,デフォルトの語順として再分析 (reanalysis) され,定着したということになろうか.すると,個々の印欧語における基本語順は,およそ基底の SOV から導き出せることになる.

平叙文で VSO という語順に馴染みのない身としては,いきなり動詞で始まるという感覚はイマイチつかめないところだが,「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1]) でみたように,VSO 語順は世界の言語のなかでも決して稀な語順ではない.世界の言語の基本語準については以下も参照.

・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])

・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])

・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])

・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])

・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2018-12-28 Fri

■ #3532. 認知言語学成立の系譜 [cognitive_linguistics][history_of_linguistics][generative_grammar][typology][anthropology]

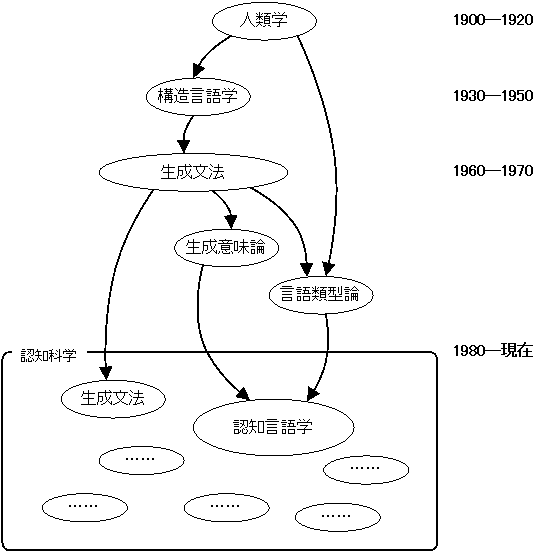

1980年代以降,勢いのある認知言語学.この新しい言語学が成立した背景には,様々な学問的発展と関与があった.大堀 (8) の分かりやすい図を再現しよう.

元祖ともいえるインプットは,Franz Boaz や Edward Sapir に代表される人類学の影響を受けた言語学である.文化と言語の関係に光を当てた言語相対論の思想は,認知言語学の言語観と調和するところが多い.

その人類学の影響下で生まれたのがアメリカ構造主義言語学である.意味を捨象し,形式の分析を第1の課題として置いた.そこでは言語は自律的なものとしてとらえられ,人の知識や能力から独立したものとして把握された.

1950年代末,アメリカ構造主義言語学を置き換えたのは,Noam Chomsky の生成文法だった.言語を人の知識としてとらえなおし,統語論を数理モデルにより体系化することに功績があった.しかし,意味を軽視し,言語知識を他の知識とは関与しない自律的なものとしてとらえているという点では,構造言語学と異なるところがなかった.

言語知識の自律性に疑問を抱いた派閥が生成意味論を唱え「言語学戦争」が生じたが,この派閥こそが後の認知言語学の立ち上げメンバーとなる.1980年代後半,理論上の指導者として,George Lakoff と Ronald W. Langacker が重要な成果を出し,1990年には国際学会を形成した.

認知言語学のもう1つの影響源は,1970年代後半からの言語類型論の興隆である.諸言語の比較・対照を通じて,言語の法則性の背後にある動機づけについての関心が高まり,認知言語学に刺激を与えた.

現在,認知言語学は広い認知科学のなかに包摂される1領域という位置づけである.また,その領域内部にも様々な立場があり,1つの名前でくくってよいものかという見方もある.しかし,歴史言語学や言語変化論などにも少なからぬインパクトを与えるようになってきており,1つの潮流を形成していることは間違いない

関連して「#2835. 構造主義,生成文法,認知言語学の3角形」 ([2017-01-30-1]) も参照.

・ 大堀 壽夫 『認知言語学』 東京大学出版会,2002年.

2018-12-07 Fri

■ #3511. 20世紀からの各言語学派を軸上にプロットする [linguistics][history_of_linguistics][generative_grammar][saussure]

ソシュールに始まる20世紀の言語学は,その後数十年で様々な展開を示してきた.展開の仕方はヨーロッパとアメリカとでかなり異なるものの,体系・形式重視の学派と用法重視の学派の対立の歴史とらえるとわかりやすい.当然ながらその中間に位置づけられる折衷的な学派も現われてきて,20世紀から21世紀にかけて多彩な言語学が花咲くことになった.以下,高橋・西原 (pp. 4--5) にしたがって示そう.

まず20世紀のヨーロッパの各言語学派について,体系重視(左側)と用法重視(右側)を両極とする軸の上に位置づけた図を掲げよう.

体系重視 用法重視 ソシュール カザン学派 ←――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→ コペンハーゲン フランス・ プラーグ学派 ロンドン学派 学派 ジュネーヴ学派 中間的機能論

続いて現代のアメリカの各言語学派について,形式重視(左側)と用法重視(右側)を両極とする軸の上に位置づけた図.

形式重視 用法重視 ←――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→ 生成文法 構造重視機能論 構文文法 認知文法 談話重視機能論

21世紀の今後の言語学の方向性について,高橋・西原 (6) は次のように予想している.

このように,20世紀のヨーロッパの言語学も,今日のアメリカを中心とする言語学も,心理学・認知科学や社会学・文化人類学など隣接分野と相互に影響し合いながら,構造や形式を重視するか機能や用法を重視するかによって,言語観・文法観が大きく異なり,今後も,1方向のみならず,多方向に振れる振り子のように変化・発展していくものと思われる.

・ 高橋 潔・西原 哲雄 「序章 言語学とは何か」西原 哲雄(編)『言語学入門』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2012年.1--8頁.

2017-08-12 Sat

■ #3029. 統語論の3つの次元 [syntax][semantics][word_order][generative_grammar][semantic_role]

言語学において統語論 (syntax) とは何か,何を扱う分野なのかという問いに対する答えは,どのような言語理論を念頭においているかによって異なってくる.伝統的な統語観に則って大雑把に言ってしまえば,統語論とは文の内部における語と語の関係の問題を扱う分野であり,典型的には語順の規則を記述したり,句構造を明らかにしたりすることを目標とする.

もう少し抽象的に統語論の課題を提示するのであれば,Los の "Three dimensions of syntax" がそれを上手く要約している.これも1つの統語観にすぎないといえばそうなのだが,読んでなるほどと思ったので記しておきたい (Los 8) .

1. How the information about the relationships between the verb and its semantic roles (AGENT, PATIENT, etc.) is expressed. This is essentially a choice between expressing relational information by endings (inflection), i.e. in the morphology, or by free words, like pronouns and auxiliaries, in the syntax.

2. The expression of the semantic roles themselves (NPs, clauses?), and the syntactic operations languages have at their disposal for giving some roles higher profiles than others (e.g. passivisation).

3. Word order.

Dimension 1 は,動詞を中心として割り振られる意味役割が,屈折などの形態的手段で表わされるのか,語の配置による統語的手段で表わされるのかという問題に関係する.後者の手段が用いられていれば,すなわちそれは統語論上の問題となる.

Dimension 2 は,割り振られた意味役割がいかなる表現によって実現されるのか,そこに関与する生成(や変形)といった操作に焦点を当てる.

Dimension 3 は,結果として実現される語と語の配置に関する問題である.

これら3つの次元は,最も抽象的で深層的な Dimension 1 から,最も具体的で表層的な Dimension 3 という順序で並べられている.生成文法の統語観に基づいたものであるが,よく要約された統語観である.

・ Los, Bettelou. A Historical Syntax of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

2017-05-11 Thu

■ #2936. 保守性こそが言語の本質? [sociolinguistics][syntax][generative_grammar]

吉川氏の論考を読み,「社会統語論」 (sociosyntax) という言語の新しい見方を知った.統語論の一種というよりは,統語論の見方というべきもので,吉川 (146) も「メタ統語論」と位置づけている.統語を含む文法というものを「社会知」として把握するところに特徴がある.吉川 (159) によれば,

現実の文法とは,言語コミュニティの成員同士の相互作用の中に宿る,各成員に分散された知識としての「社会知」であり,理想の文法とは,個々の成員が他の成員との「共有範囲」を推して計った結果として得られる,実態はよくわからないが従うべき「規範」としての「社会知」である,という特徴づけができる.

言語コミュニティの成員は,互いに相手と同じように話すべきだという社会的なプレッシャーを受けながら,常に同化を目指して言語を運用しているのだという.とすると,必然的に,人々は定型表現を用いるなどの保守的な言語行動を取ることが多くなるということだ.単純化していえば,保守性こそが言語の本質であると唱えている.これは,言語の創造性の卓越を主張する生成文法など従来の統語論とは真っ向から対立する考え方である.

この見方を採用すれば,例えば文法規則から逸脱した「例外」には,かつての時代の文法規則の生き残りとして説明できるものが少なくないが,このようなものも「例外」とみなすべきではなく,保守性の強い事項とみなせばよい,ということになる.吉川 (152) 曰く,

このような「例外」と一般に「文法」として記述される規則との差は何ら質的なものではなく,適用される範囲の規模の大きさの差異でしかない可能性がある.言語の本質を創造性ではなく定型性・保守性に求めれば,これは「保守性の度合い」として尺度化・定量化が可能であり,「規則/例外」のような択一式で考える必要はなくなる.

社会統語論は,文法規則の社会的共有性と保守性に焦点を当てた variationist 的な立場の統語論といえるだろう.

・ 吉川 正人 「第8章 社会統語論の目論見」『社会言語学』井上 逸兵(編),朝倉書店,2017年.146--67頁.

2017-02-16 Thu

■ #2852. ことばの分析における「説明」とは? [linguistics][methodology][generative_grammar][cognitive_linguistics]

標記の言語学の方法論上の問題について,大堀 (58) が,ことばの分析における「説明」は複合的であってよいという趣旨のことを述べている.以下は,しばしば対置させられる生成文法と認知言語学という2つの言語理論を念頭に置きつつ述べられている見解である.

言わずもがなではあるが,ことばの分析における「説明」の何たるかについて,少しく述べる.私の見解は,「何が説明的理論か」という問いに画一的な答えを与えることは不毛であるというものである.在来のパラダイムについて比較検討をすることは分量的に無理なので(かつまた宗教戦争をいざなうつもりもない),一点だけおさえておく.ある現象について一般化が得られた場合,内的な解釈と外的な解釈とが可能と思われるが,両者が排他的である必要は全くない.大切なのは両者が共存できる準備があるということである.例えば「文法規則の適用は構造依存である」との一般化に対し,それは文法についての生得的な制約である,とすることに異存はないが,同時に,認知機構は対象を構造的に把握して操作する,という一般化もOKなのである.要は認知論的な角度から言語が説明されることをこばまず,言語構造はさまざまの面で動機づけられているという事実を自然に受けいれればよいのではあるまいか.

ここで語られている「内的・外的な解釈」の非排他性は言語理論についての謂いだが,これは言語変化の原因論について語る場合にも当てはまりそうだ.例えば,内的な原因論と外的な原因論は互いに排他的なものではない.また,同じことは,言語を観察する2つの態度,共時態と通時態について語る場合にも当てはまるのではないか.共時態も通時態も互いに排他的とみる必要は必ずしもない.

私も基本的に上記と同じ立場で言語の「説明」というものを理解している.言語という複雑怪奇な対象を1つの理論で完璧に説明しきれるはずもない.むしろあれこれと異なる角度から考察することによって,少しずつ謎が解かれていくというくらいの難物なのではないか.さらに,その様々な角度が最終的に1つの原理に集約されるという可能性もないではないが,それすらも望みは薄いのではないかと疑っている.その意味では,言語学とは,ことばをどのように見るか,その様々な角度の集成にほかならないと考えている.

・ 大堀 壽夫 「イメージの言語学――ことばの構成原理をもとめて」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.51--58頁.(1992年11月号より再録.)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow