2026-02-05 Thu

■ #6128. 1月の mond で10件の問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice][spelling_pronunciation_gap][ai][corpus_linguistics]

先月,2026年1月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられてきた10の問いに回答しました.

綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する話題が5問あり,この分野への関心の高さが窺われます.そのほか,構文の意味や歴史の話題,比較言語学的な問いなど,エキサイティングなトピックが並びました.

とりわけ反響が大きかったのは,7番目のAI時代におけるコーパス言語学の意義に関する問答です.タイムリーな論点でもあり,私としても英語史研究者・歴史言語学者の立場から,この問いに真剣に向き合ってみた次第です.専門内外の方々から多くの反応をいただき,たいへん嬉しく思います.

鋭い質問をお寄せいただいた皆さん,ありがとうございました.以下に時間順に10の問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.ぜひ未読の問答がありましたら,お読みいただければ.また,mond で回答した話題について,本ブログで補足したり掘り下げる機会もよくありますので,mond タグより訪れてみてください.

1. would you be kind enough to 不定詞 「あなたは to 不定詞するのに十分なほど親切である可能性が万が一ながらあるでしょうか?」は,相手にお前は親切かと尋ねている時点でかなり不遜な表現だと思うのですが,それは質問者が日本人だからでしょうか?

2. gaol ジェイルの変則的なつづりの由来について教えてください.この ao の o は何ですか?

3. climb や bomb など,語末に黙字を持つ場合,ing, er など(動詞の場合)や er, est など(形容詞の場合)を付してもなお読まないままのはどうしてなのでしょうか.

4. 古風な英語では船を she で受けるそうですが、これは古英語の scip (中性名詞)とは関係ない、比較的最近の慣習であると先生のブログで拝見しました。ところでラテン語では女性名詞 navis,ギリシア語でも女性名詞 ναυς です.このような古典語からの影響の可能性はどれほどあるのでしょうか?

5. salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16--17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmon の発音と表記の歴史について教えてください。

6. 英語の Rome の o は二重母音 [ou] を持っていますが,古英語の長母音oは現代語で [u:] になるはずなので,この語は古英語からロームと発音されたのではない,中英語以降の再度の借用語なのでしょうか?

7. 今後特定のジャンルごとにその様式にそった文を出力するAIが発達し,多くの人がそれを利用するようになり,文を人間が作るのでなくAIの作った文を追認するようになった時代において,言語学の一分野であるコーパス言語学というものは学問としての意味をなしうるでしょうか?

8. language の gu は [gw] と発音されますが,フランス語は gu は後代のラテン語の借用語を除いて [g] です.これは often オフトンと同じタイプの綴り字発音ということですか?

9. as ... as 構文の歴史について教えてください.

10. 英語とドイツ語は同じゲルマン系統の言葉なのに,英語には単語別の性別が無いのはどうしてですか?

mond での質問受付についてお知らせがあります.先日の hellog 記事「#6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入」 ([2026-01-13-1]) でお伝えした通り,mond の「スーパーレター」(有料質問)機能を「回答の優先パス」として位置づけることにしています.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先的に検討させていただきます(確約ではありませんが,回答の可能性は格段に高まります).もちろん,従来の無料での質問も引き続き歓迎いたしますので,ぜひ鋭い質問をお寄せください.

2026-02-04 Wed

■ #6127. God buy you --- goodbye の語源に関する異説 [sobokunagimon][interjection][subjunctive][optative][etymology][abbreviation][folk_etymology]

昨日の記事「#6126. goodbye の最後の e は何?」 ([2026-02-03-1]) に引き続き,goodbye に関する話題.goodbye の起源は,God be with you という祈願文が挨拶表現として高頻度で使われるうちに短縮してしまったものとされる.OED によると,語源欄に次のように記述がある.

Probably shortened partly < God be with you, and partly < God be with ye (see god n. & int. Phrases P.1c.i.ii, and the note below), with substitution of good adj. for god n. as the first element, probably by association with other greeting formulae, e.g. good day n., good day int., goodnight n., goodnight int.

記述を読み進めていくと,16世紀後半からは2人称代名詞が you ではなく ye のケースもあり得たこと,またさらに古くは前置詞が with ではなく mid の例もあったことが触れられている.

さらに,OED としては採用していないものの,もう1つの異説についても議論がなされている.

It has been suggested (W. Franz, 'Good-bye', in Engl. Studien (1898) vol. 24 344-6) that the phrase may have originated as a shortening of God buy you 'God redeem you' (compare buy v. I.3b, and also God save you! at save v. Phrases P.2b), and that association with God be with you is of later date. Although this suggestion would more readily explain the diphthong in the second syllable, it is not supported by the earliest forms (compare the α forms). Some of the β forms with buy do, however, appear to result from later secondary association with buy v.; this association may also have influenced the pronunciation.

OED としては,初出年代の観点から God buy you 説を民間語源や解釈語源とみなしており,積極的には受け入れていないことになる.ただし,現在の goodbye の第2音節の2重母音を間接的に説明するものとして,部分的な関与の可能性は示唆している.

2026-02-03 Tue

■ #6126. goodbye の最後の e は何? [sobokunagimon][notice][three-letter_rule][orthography][spelling][final_e]

「#4384. goodbye と「さようなら」」 ([2021-04-28-1]) で,挨拶表現 goodbye の語源周りの話題を取り上げた.いくつかの点で問題含みの表現であることをみたが,綴字の観点からは,なぜ語末に e が付いているのかが気になる.

Carney (153) では,e それ自体の問題というよりも ye という組み合わせに注目しつつ,次のような解説があった.

Final <-ye> occurs irregularly in a few §Basic words. Dye, lye ('soda'), rye, compared with sky, dry, wry, etc. are bulked up with <e> to three letters (the 'short word rule', p. 131). Similarly lexical bye is differentiated from the function word by. Dye and lye are differentiated from the much more common die and lie in present-day spelling, but in earlier centuries there was some free variation between the <ie> and <ye> spellings.

Carney の見解によると,bye の語末の e 付加は,英語正書法における「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) で説明されるという.内容語は最低3文字で綴られなければならないというルールだ.この表現における bye は単独での語源や意味が何であろうとも,good という形容詞の後に来ている点でいかにも名詞らしい,すなわち内容語らしい.一方,同音異義語の by は前置詞であり,機能語である.この差を出すためにも,そして前者について3文字規則に抵触しないためにも,前者にダミーの e を付すのが適切な解決策となる.

あるいは,この挨拶表現の原型とされる God be with you/ye. の ye の亡霊が bye に隠れていると想像を膨らませてみたいですか? 想像するのは自由で楽しいですね!

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2026-01-27 Tue

■ #6119. falcon の l は発音されるかされないか [sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

昨日の記事「#6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問」 ([2026-01-26-1]) では,salmon (鮭)の黙字 l の背景にある語源的綴字 (etymological_respelling) の問題を取り上げました.今回は,その関連で,よく似た経緯をたどりながらも現代では異なる結果となっている falcon (ハヤブサ)について話しをしましょう.

falcon も salmon と同様,ラテン語 (falcōnem) に由来し,古フランス語 (faucon) の諸形態を経て中英語に入ってきました.したがって,当初は英語でも l の文字も発音もありませんでした.ところが,16世紀にラテン語綴字を参照して <l> の綴字が人為的に挿入されました.ここまでは salmon とまったく同じ道筋です.

しかし,現代英語の標準的な発音において,salmon の <l> が黙字であるのに対し,falcon の l は /ˈfælkən/ や /ˈfɔːlkən/ のように,綴字通りに /l/ と発音されるのが普通です.これは,綴字の発音が引力となって発音そのものを変化させた事例となります.

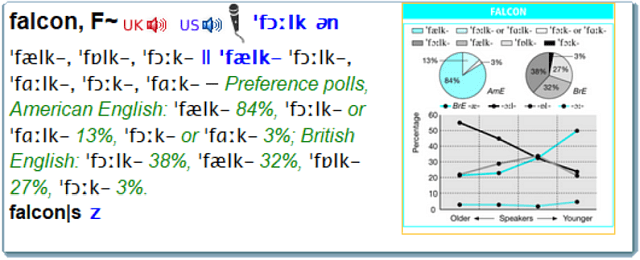

ところが,事態はそう単純ではありません.現代の発音実態を詳しく調べてみると,興味深い事実が浮かび上がってきます.LPD3 に掲載されている,英米の一般話者を対象とした Preference Poll の結果を見てみましょう.

圧倒的多数が /l/ を発音していますが,英米ともに3%ほどの話者は,現在でも /l/ を響かせない /ˈfɔːkən/ などの古いタイプの発音を使用していることが確認されます.この場合の <l> は黙字となります.さらに興味深いのは,CEPD17 の記述です.この辞書には,特定のコミュニティにおける慣用についての注釈があります.

Note: /ˈfɔː-/ is the usual British pronunciation among people who practise the sport of falconry, with /ˈfɔː-/ and /ˈfɔːl-/ most usual among them in the US.

鷹匠の間では,イギリスでは /l/ を発音しない形が普通であり,アメリカでもその傾向が見られるというのです.専門家の間では,数世紀前の伝統的な発音が「業界用語」のように化石化して残っているというのは興味深い現象です.

では,歴史的に見てこの <l> の綴字はいつ頃定着したのでしょうか.Hotta and Iyeiri では,EEBO corpus (Early English Books Online) を用いて,初期近代英語期における falcon の綴字変異を詳細に調査しました.その調査によれば,単数形・複数形を含めて,以下のような37通りもの異形が確認されました (147) .<l> の有無に注目してご覧ください.

falcon, falcons, faulcon, faucon, fawcons, faucons, fawcon, faulcons, falkon, falcone, faukon, faulcone, faukons, falkons, faulcones, faulkon, faulkons, falcones, faulken, fawlcon, fawkon, faucoun, fauken, fawcoun, fawken, falken, fawkons, fawlkon, falcoun, faucone, faulcens, faulkens, faulkone, fawcones, fawkone, fawlcons, fawlkons

まさに百花繚乱の様相ですが,時系列で分析すると明確な傾向が見えてきます.論文では次のようにまとめています (152) .

FALCON is one of the most helpful items for us in that it occurs frequently enough both in non-etymological spellings without <l> and etymological spellings with <l>. The critical point in time for the item was apparently the middle of the sixteenth century. Until the 1550s and 1560s, the non-etymological type (e.g., <faucon> and <fawcon>) was by far the more common form, whereas in the following decades the etymological type (e.g., <faulcon> and <falcon>) displaced its non-etymological counterpart so quickly that it would be the only spelling in effect at the end of the century.

つまり,16世紀半ば(1550年代~1560年代)が転換点でした.それまでは faucon のような伝統的な綴字が優勢でしたが,その後,急速に falcon などの語源的綴字が取って代わり,世紀末にはほぼ完全に置き換わったのです.

salmon と falcon.同じ時期に同じような動機で l が挿入されながら,一方は黙字となり,他方は(専門家を除けば,ほぼ)発音されるようになった.英語の歴史は,こうした予測不可能な個々の単語のドラマに満ちています.

falcon について触れている他の記事もご参照ください.

・ 「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1])

・ 「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1])

・ 「#2099. fault の l」 ([2015-01-25-1])

・ 「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1])

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-26 Mon

■ #6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問 [mond][sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16~17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmonの発音と表記の歴史について教えてください.

知識共有プラットフォーム mond にて,上記の質問をいただきました.日常的な英単語に潜む綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する疑問です.

結論から言えば,質問者さんの推察は当たっています.salmon の l は,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の典型例であり,英国ルネサンス期の学者たちの古典回帰への憧れが具現化したものです.

hellog でもたびたび取り上げてきましたが,英語の語彙の多くはフランス語を経由して入ってきました.ラテン語の salmō (acc. salmōnem) は,古フランス語で l が脱落し saumon などの形になりました.中英語期にこの単語が借用されたとき,当然ながら英語でも l は綴られず,発音もされませんでした.当時の文献を見れば,samon や samoun といった綴字が一般的だったのです.

ところが,16世紀を中心とする初期近代英語期に入ると,ラテン語やギリシア語の素養を持つ知識人たちが,英語の綴字も由緒正しいラテン語の形に戻すべきだ,と考え始めました.彼らはフランス語化して「訛った」綴字を嫌い,語源であるラテン語の形を参照して,人為的に文字を挿入したのです.

debt や doubt の b,receipt の p,そして salmon の l などは,すべてこの時代の産物です.これらの源的綴字は,現代英語に多くの黙字 (silent_letter) を残すことになりました.

しかし,ここで英語史のおもしろい(そして厄介な)問題が生じます.綴字が変わったとして,発音はどうなるのか,という問題です.綴字に引きずられて発音も変化した単語(fault や assault など)もあれば,綴字だけが変わり発音は古いまま取り残された単語(debt や doubt など)もあります.salmon は後者のグループに属しますが,この綴字と発音のねじれた対応関係が定着したのは,いつ頃のことだったのでしょうか.

回答では,EEBO corpus (Early English Books Online) のコーパスデータを駆使して,salmon の綴字に l が定着していく具体的な時期(10年刻みの推移)をグラフで示しました.調査の結果,1530年代から1590年代にかけてが変化の中心期だったことが分かりました.1590年代以降,現代の対応関係が確立したといってよいでしょう.

回答では,1635年の文献に見られる,あるダジャレの例も紹介しています.また,話のオチとして「鮭」そのものではありませんが,この単語に関連するある細菌(食中毒の原因として有名なアレです)の名前についても触れています.

なぜ salmon は l を発音しないままなのか.その背後にある歴史ドラマと具体的なデータについては,ぜひ以下のリンク先の回答をご覧ください.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-17 Sat

■ #6109. リスナー投票による heldio 2025年第4四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025][khelf][review][nz_english][sobokunagimon]

「#6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン」 ([2026-01-07-1]) でご案内したとおり,去る2025年の第4四半期(10月--12月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.1月13日をもって投票を締め切りました.年始のお忙しい中,25名の皆さんよりご投票いただきました.いつもながら熱い応援をいただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1693. heldio 2025年第4四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

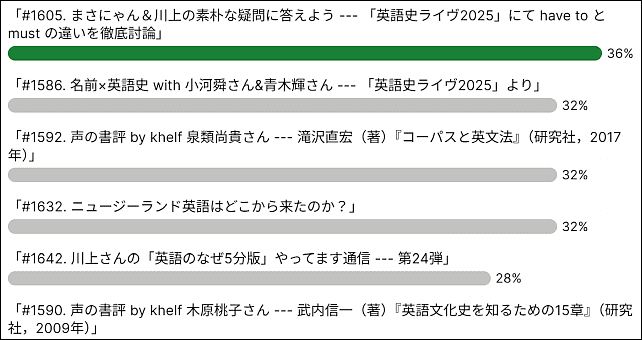

今回は9月開催の「英語史ライヴ2025」の熱気が残る対談回や,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーによる書評回,そしてニュージーランド特集など,バラエティに富んだランキングとなりました.以下に上位(4%以上)の配信回を掲載します.

【 第1位(36%)】

「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」

【 第2位(32%)】

「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」

「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」

【 第3位(28%)】

「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」

【 第4位(24%)】

「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」

「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」

「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」

「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」

【 その他(4%)】

「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」

「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」

「#1638. 海をまたいで等語線」

「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」

「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」

「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」

「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」

「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」

「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」

「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」

「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」

2025年第4四半期の結果を振り返ってみましょう.まず,第1位に輝いたのは「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」でした.「英語史ライヴ2025」での公開収録の模様をお届けした回ですが,have to と must という学習者にとっても身近なテーマを,まさにゃんと川上さんという heldio おなじみのメンバーが熱く,深く議論した点が評価されました.ライヴ感たっぷりの回でしたね.同じくライヴ関連では,第2位の「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」もランクインしており,イベントの余韻がランキングにも色濃く反映されています.

第4四半期の大きな特徴として特筆すべきは,khelf メンバーによる「声の書評」シリーズの躍進です.同率第2位の #1592 を筆頭に,第4位には #1590, #1591, #1596 と実に4本もの書評回が上位に食い込みました.これらも「英語史ライヴ2025」での企画でしたので,ライヴの勢いがいかに凄まじかったかが知られます.この書評シリーズは,英語史を専攻する大学院生や教員が,専門書や良書をリスナーに向けて丁寧に紹介するものでした.「本×音声×英語史」という組み合わせが,知的好奇心旺盛な heldio リスナーの皆さんに深く刺さった結果といえると思います.学びのコミュニティとしての khelf の成熟を感じさせます.

また,ランキングの随所に見られるのがニュージーランド関連の話題です.同率第2位の「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」を筆頭に,投票獲得率4%の層には「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」や「#1638. 海をまたいで等語線」も入っています.これは私が第4四半期を通じて同国に滞在していたからで,その土地の言葉や文化を肌で感じて発信する「旅する英語史」の側面も楽しんでいただけたものと理解しています.

ほかには,第3位に入った「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」のような定番シリーズの安定感も見逃せません.また,「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」や「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」のような「英語の素朴な疑問」は heldio の原点であり,常に高い需要があることを再確認しました.

個人的には食レポシリーズの「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」を上位4%に選んでいただけたのが嬉しいですね.

まとめると,2025年第4四半期は「ライヴ」「書評」「旅」という3つのキーワードに集約されるように思います.教室の中だけの英語史にとどまらず,外へ飛び出し,本を紐解き,仲間と語り合う.そんな動的な「hel活」の様子がランキングからも見えてきます.

2025年も1年間,heldio をお聴きいただきありがとうございました.2026年も,リスナーの皆さんの知的好奇心を刺激するような,多角的でディープな英語史の世界をお届けしていきたいと思います.引き続き,heldio をよろしくお願いいたします.

2026-01-16 Fri

■ #6108. 先月,mond で8つの問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice]

先月,2025年12月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられた疑問の計8件に回答しました.

受験勉強に励む高校生からの熱心な質問や,日常のふとした語彙の疑問,さらには日英語の表記体系の比較など,バラエティに富んだ問いが寄せられました.回答を作成する過程で,私自身も改めて英語の歴史や仕組みについて考えさせられることが多く,勉強になっています.質問をお寄せいただいた方々,ありがとうございました.

以下に時間順に8つの問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.週末の読み物としてどうぞ.

1. 短縮形についに質問です.なぜ,I wasの短縮形が無いんですか?

2. 英語の受験勉強の傍ら,英文法史を学んでいる高三です.関係代名詞は代名詞なのですか? また,形容詞的に修飾するという説明は,英語史的に正しいのでしょうか?

3. recipe(作り方・調理法)という単語について質問します.この単語のつづり方から想像される発音は,i が二重母音で語末の e が読まない字・・と思うところですが,実際はそうではなく,特に語末の e も発音するのは英単語ではかなり珍しいと思います.どうしてこのような変な発音なのですか.

4. 形容詞と同形の副詞と,そこに -ly がついた副詞で意味が異なりますが,不思議です.どうしてこのようにややこしいことになったのでしょうか?

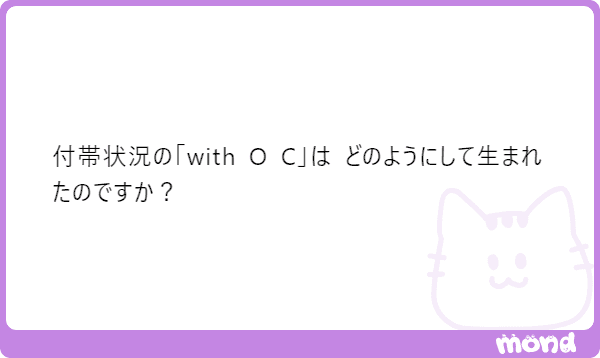

5. 付帯状況の「with O C」は どのようにして生まれたのですか?

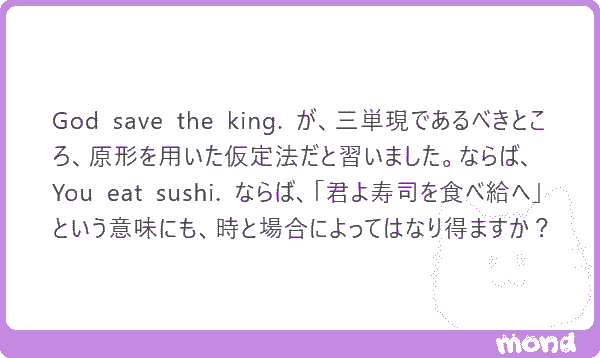

6. God save the king. が,三単現であるべきところ,原形を用いた仮定法だと習いました.ならば,You eat sushi. ならば,「君よ寿司を食べ給へ」という意味にも,時と場合によってはなり得ますか?

7. nowadaysという語に関して二つ質問です.(1) nowadays には now"a"day"s" となぜ単数形を表す a と複数形を表す s がどちらもついているのでしょうか? (2) 同じような意味の語に recently がありますがなぜ nowadays は現在形に,recently は現在完了形に使うという棲み分けがなされたのでしょうか?

8. 日本語では,聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合,とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが,英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません.音は分かるが綴りが分からないときは,どう対処しているのですか.

とりわけ6番目の God save the king. と You eat sushi. を比較した質問は,仮定法現在の衰退と残存,そして祈願や命令の機能という英語史の大きなテーマに関わるユニークな話題でした.また,8番目の日本語の仮名表記と英語の綴字に関する問いは,文字論的な観点から非常に鋭い指摘を含んでおり,回答していて知的興奮を覚えました.おかげさまで良問答とも非常に大きな反響をいただきました.

さて,ここで mond での質問受付について重要なお知らせがあります.先日の hellog 記事「#6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入」 ([2026-01-13-1]) でお伝えした通りですが,mond の「スーパーレター」(有料質問)機能を「回答の優先パス」として位置づけることにしました.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先的に検討させていただきます(確約ではありませんが,回答の可能性は格段に高まります).もちろん,従来の無料での質問も引き続き歓迎いたします.

以上,英語史というニッチな分野での発信活動を,無理なく,長く,そして楽しく続けていくための持続可能性を考慮した決断です.ご理解いただければ幸いです.2026年も,引き続き皆さんの素朴な疑問に答えていきたいと思います.

2026-01-13 Tue

■ #6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入 [mond][notice][helkatsu][sobokunagimon]

昨年後半のことになりますが、知識共有サービス mond を通じて私に寄せられた「英語に関する素朴な疑問」に回答した2つの記事が、X(旧Twitter)上でともに330万インプレッションを超えるという,まさかのお祭り騒ぎを経験しました.「英語史をお茶の間に」をモットーに英語史活動「hel活」 (helkatsu) を推進する身としては望外の喜びです.

ありがたいことに質問箱には日々多くの投稿が寄せられてきており,現在ではストックが380件近くに達しています.いただいた質問にはすべて目を通していますし,可能な限り答えたいという気持ちはやまやまなのですが,良質な回答を心がけており,数日に1件を取り上げるのが物理的な限界である,というのが正直なところです.

そこで,今後も質の高い回答を継続し,かつ活動を持続可能なものとするために,質問受付の方針を少し変更させていただくことにしました.

具体的には,mond の機能である「スーパーレター」(有料質問)を「回答の優先パス」として位置づけることにしました.これまでもスーパーレター機能自体はオンにしていましたが,今後はこれを「優先的に目を通し,回答を検討する」ためのチケットとして活用させていただきます.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先順位の上位に置き,回答を心がけます(確約ではありませんが,可能性は格段に高まります).

ここで誤解のないように強調しておきたいのは,mond の仕様上,課金が発生するのは私が「回答した場合のみ」であるという点です.スーパーレターを送ったとしても,私が回答を作成せず(あるいはできず)に期間が過ぎれば,質問者の方に金銭的な負担は一切生じません.あくまで,膨大な質問の山の中から優先的にピックアップさせていただくための仕組み,あるいは私の専門性への対価として投げ銭を伴う「本気の質問」への優遇措置,と捉えていただければ幸いです.いただいた収益については「hel活」の維持・発展のために使わせていただきます.

もちろん,従来の無料での質問も引き続き大歓迎です.「ちょっと聞いてみたい」という気軽な疑問こそが,意外と学問的に深い問いを含んでいることも多いからです.ただし,こちらは上述の通りストックが積み上がっているため,私がその時の気分や関心に合わせて「気ままに」選ばせていただく,いわば「抽選」に近い形となります.運良く選ばれたらラッキー,くらいの感覚で投稿していただければと思います.これまで通り,おもしろい質問や,多くの英語学習者が共有しているであろう疑問には,無料・有料を問わず積極的に答えていくつもりです.

mond での回答作成は,私自身にとっても学びの多いプロセスとなっています.専門外の視点からの素朴な疑問にハッとさせられることもあれば,回答を書くために調べ直す過程で新たな知見が得られることもあります.

以上は,英語史というニッチな分野での発信活動を,無理なく,長く,そして楽しく続けていくための持続可能性を考慮した決断です.皆様から寄せられる熱意ある質問には,プロフェッショナルとして向き合いたいと考えています.そのための環境作りとして,ご理解いただければ幸いです.

質問は以下のリンクより受け付けています.英語の語源,文法,発音の歴史など,素朴な疑問からマニアックな質問まで,皆さんからの声をお待ちしています.

2025-12-20 Sat

■ #6081. 仮定法現在としての God save the king. と You eat sushi. --- mond での注目問答 [mond][subjunctive][sobokunagimon][imperative][optative][speech_act][voicy][heldio]

知識共有プラットフォーム mond に次の質問が届きました:God save the king. が,三単現であるべきところ,原形を用いた仮定法だと習いました.ならば,You eat sushi. ならば,「君よ寿司を食べ給へ」という意味にも,時と場合によってはなり得ますか?

この質問に回答したところ,「sushi 文」の問題として SNS 上でも注目が集まっています.

回答に当たって,前半では,仮定法現在としての「sushi 文」について,英語史の観点を交えながら,理論的な可能性と現実的な使用の実態を検討しました.願望を表わす仮定法現在は,古英語から中英語にかけては普通に用いられていました.しかし,近代英語以降には衰退し,「#3543. 『現代英文法辞典』より optative (mood) の解説」 ([2019-01-08-1]) で見たとおり,God save the king や So be it などの固定表現で用いられるのみとなり,今回の「sushi 文」のように生産的に願望表現を作ることは事実上不可能になりました.

また,後半では「平叙」と「命令」と「願望」の発話行為 (speech_act) の違いにも触れました.You eat sushi. は理論上はいずれの解釈も可能ですが,実際上は願望の読みはないといってよいでしょう.一方,発音される場合の韻律次第で「命令」の読みは残ります.この問題についても,最近気になっていたニュージーランドの道路標識 "PEDESTRIANS GIVE WAY TO VEHICLES" を例に挙げて少し論じてみました.

ぜひ上記の問答をお読みいただき,皆さんにもこの問題についてお考えいただければと思います.また,この問題への注目を受けて,一昨日のお昼に heldio で生配信「【ランチ生配信】Xで16万インプ!話題の「sushi文」解説」も行ないましたので,そちらもアーカイヴからお聴きいただければ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-12-18 Thu

■ #6079. 付帯状況の with の歴史的発展について --- mond での問答が注目されています [mond][preposition][syntax][construction][participle][preposition][semantic_change][sobokunagimon]

先日,知識共有プラットフォーム mond に次の質問が届きました.付帯状況の「with O C」はどのようにして生まれたのですか?

こちらに多くの反響が寄せられています.内的な意味変化と外的な影響という2つの視点から回答しました.ぜひお読みいただければ.

外的な影響というのは,古英語期にラテン語からの翻訳に際して,ラテン語の独立属格構文 (absolute ablative) が mid を用いた古英語の構文に移し替えられたことに基づいています.ただし,これが中英語以降の with の付帯状況の構文に,どのように結びついていくのかは,また別の問題です.英語統語論史的には,議論のあるところかと思います.

現代英語の共時的な観察としては,Quirk et al. (§9.55, pp. 704--05) に「付帯状況の with」への言及があります.英語の用語としては "accompanying circumstances" や "contingency" などが用いられることが多いです.今後の議論のために,まず「付帯状況の with」が,どのような使われ方をするのか,どんな性質をもった構文かを確認しておきましょう.

[T]hey [= with and without] can introduce finite (sic) and verbless clauses as adverbial:

He wandered in without shoes or socks on.

With so many essays to write, I won't have time to go out tonight.

The fuller clausal equivalent is a participial adverbial clause expressing contingency (cf 15.46):

Having so many essays to write, I won't have time to go out tonight.

Since with and without in these functions introduce clauses, they are subordinators, not prepositions. The nonfinite clause may also be a to-infinitive. Compare:

With Mary being away

With no one to talk to

With Mary away John felt miserable.

With the house empty

Without anyone to talk to

with のみならず without の付帯状況構文もあること,各前置詞の後に動名詞や不定詞が直接続くことはないことなど,いろいろと特徴があることが分かります.共時的にも通時的にも興味の尽きない構文です.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-12-10 Wed

■ #6071. 「いのほた」で no に関する回が多く視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][negative][negation][etymology][article][sobokunagimon]

12月7日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の話題は「#391. おなじ no でも元々ちがうことば --- no money の no と No, I don't. の no」でした.3週間ほど前の「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が思いのほか人気回となった(1.45万回視聴)ので,冠詞 (article) の話題の続編というつもりで話しを始めたのですが,地続きのトピックとして no に言及したところ,井上さんがむしろそちらにスポットライトを当て,今回のタイトルとサムネになった次第です.結果として,今回も多くの方々に視聴していただき,良かったです.皆さん,ありがとうございます.

前回の冠詞回でも話したのですが,不定冠詞 a/an は,もともと数詞の one に由来しているので,その本質は存在標示にあるとみなせます.これに対して,否定語の no の本質は,まさに不在標示です.a/an と no は,ある意味で対極にあるものととらえられます.存在するのかしないのか,1か0か,という軸で,不定冠詞と no を眺めてみる視点です.

この観点から見ると,英文法で習う few と a few の意味の違いも理解できます.few は元来 many の対義語であり,「多くない」という否定的な意味合いが強い語です.しかし,これに存在標示の a をつけてみるとどうなるでしょうか.「ないわけではないが,多くはない」という few の否定に傾いた意味に,a が「少ないながらも存在はしている」という肯定的なニュアンスを付け加え,結果として「少しはある」へと意味が調整される,と解釈できるわけです.

さて,この a/an と no の対立構造も奥深いテーマなのですが,今回の動画で視聴者の皆さんが最も驚きをもって受け止めたのは,タイトルにもある通り,2つの no が別語源だった,という事実ではないでしょうか.現代英語では,形容詞として使われる no と,副詞として使われる no が,たまたま同じ綴字・発音になっていますが,実は歴史的なルーツは異なるものなのです.

普段何気なく使っている単語でも,そのルーツをたどると,驚くような歴史が隠されているものです.皆さんもこの不思議な no の歴史を,ぜひ YouTube の動画で確認してみてください.言語学的な知的好奇心を刺激されること請け合いです.また,冠詞や否定というテーマは,情報構造や会話分析にもつながる非常に大きな問題ですので,今後も多角的に掘り下げていきたいと考えています.

2025-12-07 Sun

■ #6068. 先月,mond で9つの問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice]

11月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられた「英語に関する素朴な疑問」の計9件に英語史・英語学の観点から回答しました.いつものように素朴であるからこその難題も多かったのですが,回答を考えたり書いたりしながら,私自身の意見もまとまってくるので,貴重な機会です.質問をお寄せいただいた方々,ありがとうございます.

以下に時間順に9つの問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.日曜日の読み物としてどうぞ.

1. 現在完了についての質問です.have gone to は go to から派生されたのだと思うのですが,have been to は「be 動詞 to 場所」では使えないですよね.「be 動詞 to 場所」はダメなのに「have been to 場所」は使えるのはなぜですか? 例文:○I have been to Tokyo. ×I am to Tokyo.

2. few と little は a を前に置くと肯定で,無いと否定の意味になるのはどういう仕組みですか.また,little は修飾する名詞が不可算の場合に使うのに不定冠詞を置くことができるのはなぜですか.

3. 等位接続で結ぶとき,二人称と三人称ではどちらが先行するのですか.また一人称を最後に置かないといけない理由は何ですか.例:he and I(I は最後に置く)

4. sensible は『分別がある』『賢明だ』という意味ですが,接頭辞 in を付した insensible は『分別がない』『馬鹿』のような反対の意味ではなく,『感覚がない』『鈍感』という意味になってしまいます.また反対にみると insensible から in を除いた sensible は『敏感』となりそうですがそうではありません.(in)flammable の場合とは違い,一応は in が否定の機能を持っていますが対義語にはなっていません.この食い違いはどのように生じたのですか.

5. 語順に関する疑問です.かつては格変化があったため,語順がある程度自由であったことは理解できるのですが格変化がなくなり,なぜ SVO になったのでしょうか.SOV や OVS などでもよくないか思ってしまいます.つまり,語順を固定することが目的であって SVO である必要はなかったのではないでしょうか.

6. なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?

7. public は「大衆の~」「公共の~」「公立の~」「公的」という意味ですがどうして public school は「私立学校」を表すのですか.

8. 英語の前置詞には分離から所有の意味に転じた of や対立から付帯の意味に転じた with など本来の意味とは異なった,というよりむしろ真逆のような使われ方をするようになったものがありますが,これはなぜなのでしょうか?

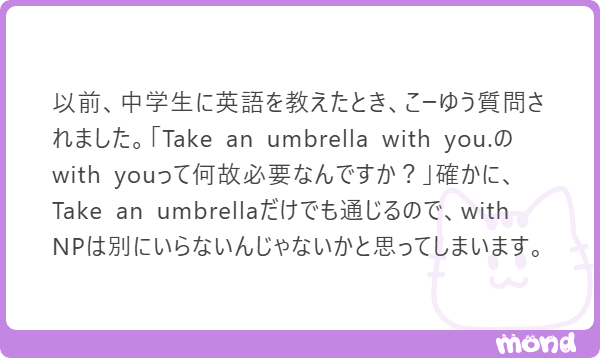

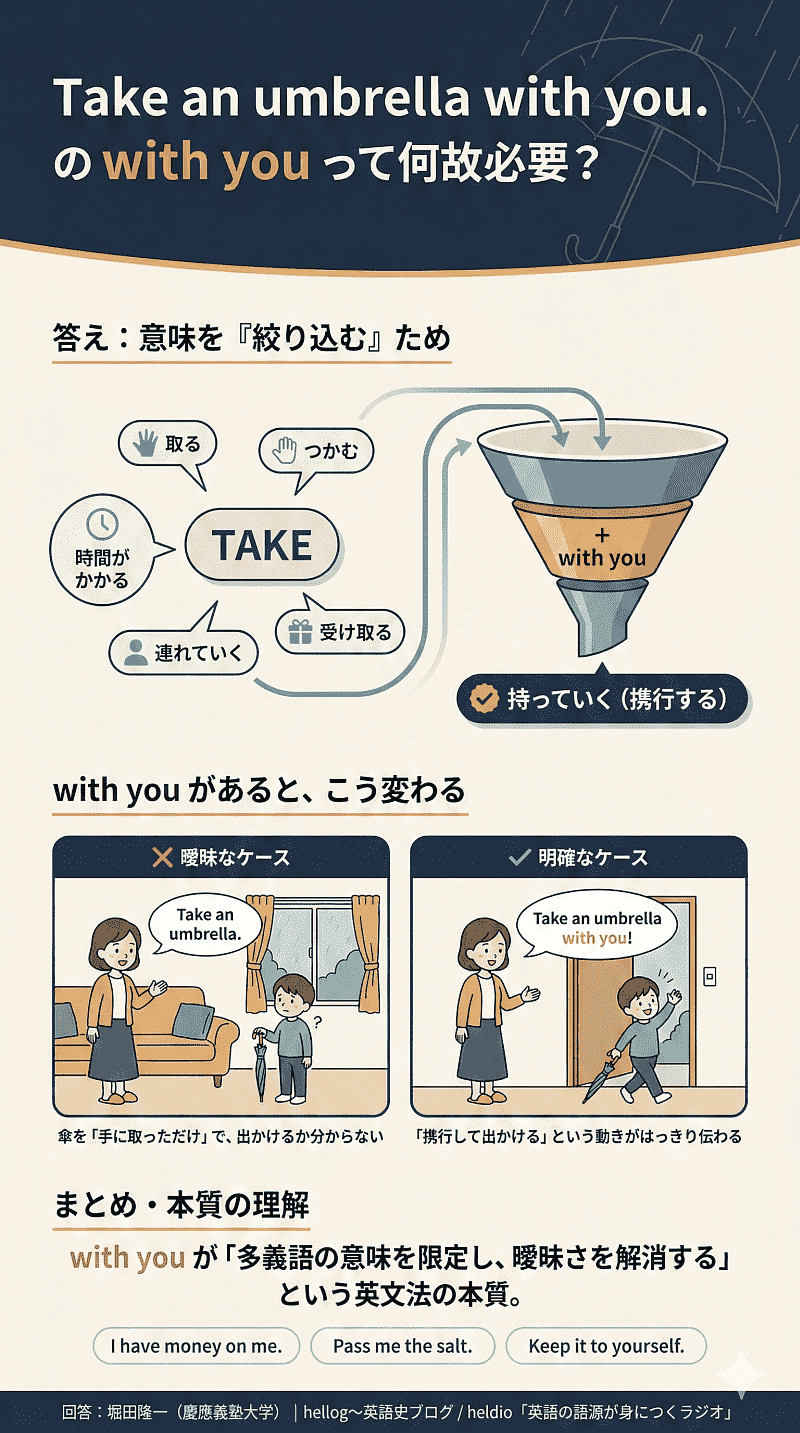

9. 以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

とりわけ最後の9問目の問答は,本ブログでも何度か言及してきた通り,大反響をいただきましたので,ぜひお読みください.

12月も,なるべく定期的に回答していければと思っています.

2025-12-06 Sat

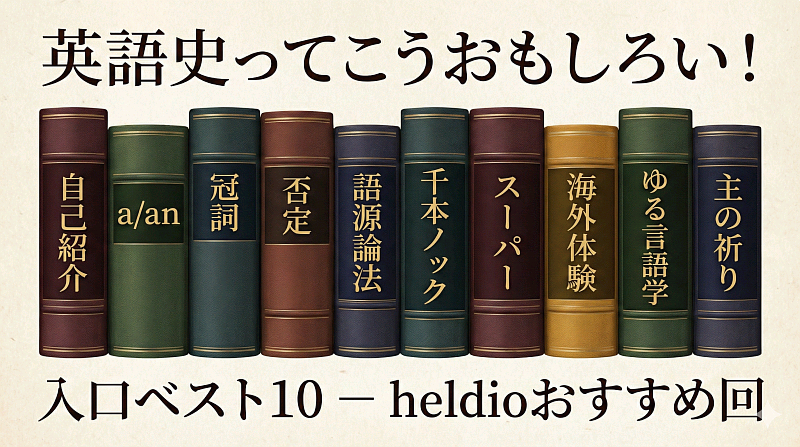

■ #6067. 英語史ってこうおもしろい! --- heldio 入口ベスト10のプレイリスト [notice][heldio][sobokunagimon][helkatsu]

英語史のおもしろさは「知識の積み上げ」ではなく,ふだん当たり前に使っている英語の謎が,歴史という視点でスッと解けてしまうところにあります.Voicy で毎日配信している「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も,この英語史の楽しさをどう伝えるかを軸に4年半ほど続けてきました.

ここ数週間,新規リスナーさんが増えてきていますので,本記事では初めて heldio に,そして英語史に触れる方のために「入口として最強の配信回10本」を物語のように楽しめる順番でご紹介します.

1. 自己紹介

・ 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」

まず heldio とそのパーソナリティを知っていただくための1本.配信者である私,堀田隆一(ほったりゅういち)の自己紹介と,その「hel活」(英語史をお茶の間に届ける活動)についてお話しします.

2. いきなり「英語に関する素朴な疑問」が解ける体験

・ 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

「英語に関する素朴な疑問」は,歴史を通せば一瞬で解けることが多いです.英語史の醍醐味をもっとも端的に味わえる回です.heldio 最初の配信回でありながら,いまも新規リスナーの入口としてよく聴かれています.

3. 語法の謎と英語史

・ 「#1643. なぜ He turned linguist. では無冠詞なの? --- umisio さんからの冠詞の疑問」

リスナーさんから寄せられた冠詞の用法という現代英語の疑問について考えています.He turned linguist. の無冠詞がなぜ許されるのか.実は未解決なのですが,それだけに余計におもしろい,最近の人気回です.

4. 学習のモヤモヤを歴史で整理する

・ 「#1606. don't have to と must not の違いは結局…? --- 「英語史ライヴ2025」の懇親会2次会にて」

学校でもよく話題になる don't have to と must not の違い.意味上の違いだけでなく,その背後にある発想や歴史も視野に入れてみると,学習者のモヤモヤが少し整理されてきます.宴席にて,皆でガヤガヤと自由に議論しています.これこそ人生の豊かな時間!

5. 「語源」の正しい使い方を考える

・ 「#1514. 語源論法に要注意」

語源にまつわる様々な俗説,いわゆる「語源論法」には,落とし穴があります.語源そのものを盲信してしまう危うさと,英語史・語源の知識をどう使えば建設的なのかを考える回です.英語史のあるべき「利用法」を一緒に考えてみませんか?

6. 素朴な疑問を一気に浴びる

・ 「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

短い疑問がテンポよく続く,はじめての方にも聴きやすい人気シリーズのうちの1回.英語には「なぜ?」がこんなにあるのだと気づかされます.イベント「英語史ライヴ2025」とも連動した,にぎやかな1本です.

7. 語彙と文化のつながりを味わう

・ 「#43. スーパーマーケットとハイパーマーケット」

「スーパー」「ハイパー」という日本語の感覚と,英語の supermarket/hypermarket についての回.どこの言語から入ってきた単語なのかによってその単語の格付けが変わる様を,軽快に味わえるエピソードです.heldio 初期の回ながら,不思議とずっと人気を保っています.

8. 英語観と社会の変化を振り返る

・ 「#1613. この30年間で海外体験はこう変わった」

留学・海外旅行・海外生活の「ハードル」は,この30年でどう変わってきたのか.英語学習と社会環境の変化を俯瞰しながら,英語観・言語観の変化にも目を向けるエピソードです.目下,私が滞在中のニュージーランドからお届けしている最近の回です.

9. 言語仲間とのコラボで広がる世界

・ 「#1580. 「ゆる言語学ラジオ」『ターゲット1900』回にお邪魔してきました」

人気番組「ゆる言語学ラジオ」に出演させていただいた折りのフォローアップのエピソード.他メディアとのやりとりを通じて,英語史の話題が深掘りされていく様子を垣間見ることができると思います.heldio に新しく来られた方の入口としてもよく聴かれている1本です.

10. 英語史の「地層」を一気に聴き比べる

・ 「#499. 「主の祈り」を4時代の英語でそれぞれ読み上げます」

古英語から現代英語までの「地層」が,一度に耳で体感できる回です.同じ「主の祈り」でも,時代によって発音も綴字も語彙も大きく異なります.最後にこの回を聴くと,英語史の大きな流れが感じられるのではないでしょうか?

英語史の魅力は,一言でいえば,英語をめぐる世界が,立体的に見えはじめる感覚を得られる点にあります.上の10本は,そうした「見え方の変化」を最短距離で体験できるように並べてみました.

英語に興味のある方,言語に関心のある方,あるいはただ英語の見え方を少し変えてみたい方にも,ぜひ聴いていただければ幸いです.

2025-12-04 Thu

■ #6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能 [notice][sobokunagimon][collocation][polysemy][semantics][mond][helkatsu][aspect][preposition][reflexive_pronoun][personal_pronoun][aspect]

先日の記事「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1]) と,それに先立つ mond での回答を受けて,この with you の役割について,さらに考察を深めてみる.

先の回答では,前置詞句 with you が,多義語 take の語義を限定する役割を担っていると解説した.この前置詞句の存在により, take が単なる「取る」ではなく「持っていく」を意味することが確定する.もちろん文脈によっても同様の役割は果たされ得るのだが,直接言語的に果たされるのであれば,それはそれで望ましいことだ.フレーズの意味は,構成要素の意味の単純な足し算で決まるというよりも,構成要素相互の共起 (collocation) それ自体によって定まる,と考えられる.これは,構造言語学的にも認知言語学的にも認められてきた捉え方だ.

さて,with you の役割は,上述の意味限定機能に尽きるだろうか.反響コメントを受けて改めて考えてみると,他にもありそうである.1つ考えたのは「空間関係明示機能」とでも名付けるべき機能だ.Take an umbrella with me. の類例,すなわち「前置詞+人称代名詞(再帰的)」を伴う他の文例を考えてみよう.例文は Quirk et al. を参照した過去の hellog 記事「#2322. I have no money with me. の me」 ([2015-09-05-1]) より再掲する.

(1) He looked about him.

(2) She pushed the cart in front of her.

(3) She liked having her grandchildren around her.

(4) They carried some food with them.

(5) Have you any money on you?

(6) We have the whole day before us.

(7) She had her fiancé beside her.

いくつかの例では,動詞の意味を限定する機能が発動されていると解釈できるが,多くの例で際立つのは,主語と目的語の指示対象各々の相対的な空間関係が明示・強調されていることだ.(6) については,その応用で時間関係にも同構文が用いられていると解せる.(1) の場合でいえば,空間関係が above him でも behind him でもなく about him なのだという,対比に近い強調の気味が感じられる.

関連してこの構文に特徴的な点は,前置詞句内の強勢は前置詞そのものに落ち,人称代名詞には落ちないことだ.つまり,表出していない他の前置詞との対比が意識されている,と考えられるのではないか.このことは,"Pat felt a sinking sensation inside (her)." のように人称代名詞が表出すらしないケースがあることからも疑われる.

Take an umbrella with you. の with you の問題に戻ると,先の意味限定機能の解釈によれば,「取る」だけでなく「取って,さらに携帯していく」という語義へ絞り込まれるというのがポイントだった.これは広い意味で動作のアスペクトに関する差異を生み出すとも解釈でき,今回新たに提案した空間関係記述機能とも無関係ではなさそうだ.むしろ,物理的な動作のアスペクトは,空間関係と密接な関係にあるはずだ.その点で,両機能は独立した別々の機能というよりは,連続体と捉える方がよいのかもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-12-01 Mon

■ #6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響 [notice][sobokunagimon][collocation][polysemy][semantics][mond][helkatsu][aspect]

昨日に引き続いての話題.先週の金曜日に,私が知識共有プラットフォーム mond に投稿した回答が,X(旧 Twitter)上で驚くべき反響を呼んでいます.本日付でそのX投稿のインプレッション数が327万,mond 本体での「いいね」も800件に迫る勢いです.「英語に関する素朴な疑問」への関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,ある中学生から寄せられた次のような質問でした.

以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

実に鋭い質問です.確かに Take an umbrella. だけでも文脈上「傘を持っていきなさい」の意味となるので,基本的には通じるでしょう.辞書を引けば take には「持っていく」という語義が確かに載っているわけですから.では,なぜわざわざ with you という(一見すると冗長な)前置詞句を添えるのが自然な英語とされるのでしょうか.

私の回答の核心は「多義性の解消」にあります.動詞 take は英語でも屈指の多義語であり,基本義は「(手に)取る」 (= grab/grasp/seize) ほどです.文脈の補助がない場合,意地悪くすれば Take an umbrella. は単に「傘を手に取りなさい」とも解釈され得るのです.ここに with you を添えることで「携行」というアスペクト的な意味が明示されることになり,意味が「持っていく」に限定されるのです.これは I have money. 「お金持ちだ/いま所持金がある」と I have money on me. 「いま所持金がある」の違いにも通じる,英語の興味深いメカニズムです.

この解説の要点を,インフォグラフィック(生成AI作成)としてまとめてみました.視覚的に整理すると,with you の意味限定機能がよく分かると思います.

mond の本編では,この言語学的メカニズムについて,Pass me the salt. や日本語の補助動詞「~してくれる」との比較も交えながら,より詳しく解説しています.

今回の with you 問題については,意味限定機能という切り口から解説しましたが,ほかにアスペクト・空間関係記述機能という見方もできるのではないかと考えています.こちらはまた別の機会にご紹介したいと思います.

今回の中学生の素朴な疑問が,いかに英語の本質を突いているか.ぜひ以下のリンクから mond でのオリジナルの問答を読んで,英語の「なぜ」を深掘りしていただければ.

・ 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」

2025-11-30 Sun

■ #6061. 一昨日の mond 回答へ多くの反響をいただいたので過去の人気回答5選をば [mond][twitter][sobokunagimon][helkatsu][hel_education]

一昨日,知識共有サービス mond に寄せられた,ある質問に回答しました.それがX投稿を経由してバズっています.今朝の時点で,X投稿が320万インプを示しており,驚いています.私のhel活X投稿の歴史では最多です.

以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

ちょうど take という単語について調べたり考えたりしていたところだったこともあり,この質問を何気なくピックアップして回答した次第ですが,このような反響をいただいたことに驚いています.

そもそも質問が良質でした.多くの英語学習者の共感を呼ぶ「英語に関する素朴な疑問」だったと思います.

私は本ブログや mond やその他の様々な媒体で日々「hel活」 (helkatsu) を展開していますが,とりわけ中高生が抱くような「英語に関する素朴な疑問」を重視しています.それに答えようとする営みは,英語史や英語学の最も実践的な形だと考えているからです.回答を試みたとしても,必ずしも解決する問題ばかりではなく,むしろさらに難解な問題を招いてしまうことも多々あるのですが,少なくともコトバについて考える貴重な機会となります.

これまでに mond で100問以上の「英語に関する素朴な疑問」に回答してきましたが,とりわけ多くの反響をいただいた過去回答を5つピックアップしてみます.日曜日の読み物としてどうぞ.

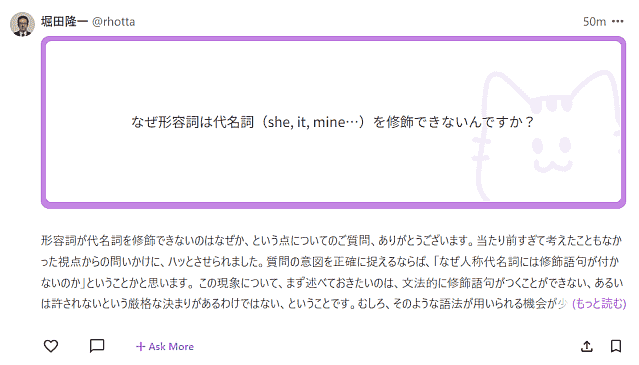

・ mond 「なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?」への回答

・ mond 「英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか.」

・ mond 「that に接続詞としての用法が生じたのに対し,this にそれが生じなかったのはなぜでしょうか.」

・ mond 「どうして英語には冠詞がいるのでしょうか? なくても意味が通じるような気がします」

英語学習者の皆さんにおかれましては,ぜひ「英語に関する素朴な疑問」を大切にしていただければと思います.Take an umbrella with you. に関するおおもとの質問を提供してくれた中学生,それを mond に投稿された質問者の方,X上で感想コメントをいただいて拡散してくださった皆さん,ありがとうございます.そして,新たな「英語に関する素朴な疑問」の良問を mond にてお待ちしております!

2025-11-24 Mon

■ #6055. 人称代名詞が修飾されるケース [personal_pronoun][adjective][sobokunagimon][definiteness][determiner][article]

先日,知識共有サービス mond に「なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?」という質問が寄せられました.人称代名詞は「定」 (definiteness) の意味特徴をもち,かつ主たる機能が「指示」であるという観点から回答してみました.今回の回答は,とりわけ多くの方々にお読みいただいているようです.こちらより訪れてみてください.

その回答の最後に Quirk et al. の §6.20 を要参照と述べました.該当する部分を以下に引用しておきます. "Modification and determination of personal pronouns" と題する節の一部です.

In modern English, restrictive modification with personal pronouns is extremely limited. There are, however, a few types of nonrestrictive modifiers and determiners which can precede or follow a personal pronoun. These mostly accompany a 1st or 2nd person pronoun, and tend to have an emotive or rhetorical flavour:

(a) Adjectives:

Silly me!, Good old you!, Poor us! <informal>

(b) Apposition:

we doctors, you people, us foreigners <familiar>

(c) Relative clauses:

we who have pledged allegiance to the flag, . . . <formal>

you, to whom I owe all my happiness, . . . <formal>

(d) Adverbs:

you there, we here

(e) Prepositional phrases:

we of the modern age

us over here <familiar>

you in the raincoat <impolite>

(f) Emphatic reflexive pronouns . . .:

you yourself, we ourselves, he himself

Personal pronouns do not occur with determiners (*the she, *both they), but the universal pronouns all, both, or each may occur after the pronoun head . . .:

We all have our loyalties.

They each took a candle.

You both need help.

さすがに定冠詞を含む決定詞 (determiner) が人称代名詞に付くことはないようですね.人称代名詞がすでに「定」であり,「定」の2重標示になってしまうからでしょうか.人称代名詞の本質的特徴について考えさせられる良問でした.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-11-23 Sun

■ #6054. turn を自動詞の「変わる」で使うとき,補語にくる名詞は不定冠詞を付けないのはなぜですか? [sobokunagimon][article]

先日,heldio/helwa コアリスナーの umisio さんより質問が寄せられました.

turn を自動詞の「変わる」で使うとき,補語にくる名詞は不定冠詞を付けないのはなぜですか?

確かに「#1347. a lawyer turned teacher」 ([2013-01-03-1]) で取り上げた例を含め,turn の補語には冠詞が付かないのが普通ですね.考えてみれば,なるほど,妙な現象です.a poacher turned gamekeeper 「密猟者転じて猟場番」,turn traitor to ... 「...を裏切る」などの表現が挙がってきます.OED を参照すると,歴史的には不定冠詞の付く例も散見されますが,turn wiseman, turn monster, turn coward などの無冠詞の例が近代英語期に確かに見られます.

他の多くのヨーロッパ諸語とは異なり,英語では補語に立つ可算名詞単数には冠詞を付けるのが普通です.Otani is a baseball player. や Otani is the man. のようにです.しかし,補語(あるいは補語的な同格表現)が唯一無二の役割 (unique role) を帯びている場合には,冠詞が付かないことがあります.Quirk et al. (§5.42) より例を挙げてみます.

Maureen is (the) captain of the team.

John F. Kennedy was (the) President of the United States in 1961.

As (the) chairman of the committee, I declare this meeting closed.

They've appointed Fred (the) treasurer, and no doubt he will soon become (the) secretary.

Anne Martin, (the) star of the TV series and (the) author of a well-known book on international cuisine, has resigned from her post on the Consumer Council.

なるほど,その通りとは思います.しかし,問題の a lawyer turned teacher や turn traitor の補語が「唯一無二の役割」を表わしているかといえば,そのようには解釈できません.実際,Quirk et al. は同箇所の注 [b] にて,次のように但し書きを付しています.

The complement of turn (cf 16.22) is exceptional in having zero article even where there is no implication of uniqueness:

Jenny started out as a music student before she turned linguist. BUT: . . . before she became a linguist.

turn traitor (to) については,コロケーションとして固定しているからという説明も可能かもしれませんが,それ以外の例については,やはり説明が欲しいところです.turn traitor (to) がモデルとなって,それ以外の表現にも波及した,と考えるならば,それは実証する必要があります.あるいは,OED に1582年の初例として turne Christian が挙げられていることから,補語として形容詞兼名詞が立つケースが契機となって,今回のような不規則な語法が生まれた,とも考えられるかもしれませんが,現段階では思いつきの仮説にすぎません.いまだ謎です.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-11-21 Fri

■ #6052. 「いのほた」で冠詞に関する回がよく視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][article][grammaticalisation][sobokunagimon][demonstrative][information_structure]

11月16日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が公開されました.テーマが「冠詞」 (article) という大物だったからでしょうか,おかげさまでよく視聴されています.今朝の時点で視聴回数が1万回を超えており,コメント欄も活発です.

冠詞 (the, a/an) は英語学習者にとって永遠の課題です.冠詞というものがない日本語を母語とする者にとって,とりわけ習得の難しい項目です.私も,なぜ英語にはこのような厄介なものがあるのだろうか,とずっと思っていました.今思うに,これは根源的な問いなのでした.

なぜ冠詞があるのか.この問いは,英語史の観点から紐解いてみると,まず驚くべき事実から始まります.定冠詞 the に相当する要素は,英語を含む多くのヨーロッパ語において,必ずしも最初から存在していたわけではないのです.歴史の途中で,それも比較的後になってから用いられるようになった「新参者」なのです.

古英語の時代にも,the に相当する形式は確かに存在しました.ただし,それは現代的な確立した用法・品詞として使われていたわけではなく,その前駆体というべき存在にとどまっていました.もともと「あれ」「それ」といった意味を表わす指示詞 (demonstrative) だったものが,徐々にその指示力を失い,単に既知のものであることを標示する文法的な要素へと変化していった結果として生まれたものです.このような,もともとの意味が薄まり,文法的な機能をもつようになる変化を「文法化」 (grammaticalisation) と呼んでいます.これは英語の歴史において非常に重要なテーマであり,本ブログでも度々取り上げてきました.

この歴史的な経緯を知ると,最初の素朴な疑問「なぜ冠詞があるのか」は,「なぜ英語は,わざわざ指示詞を冠詞に文法化させる必要があったのか」という,より深い問いへと昇華します.なぜなら,冠詞のない日本語話者は,冠詞のない世界が不便だとは感じていないからです.

この問いに対する1つの鍵となるのが,日本語の助詞「が」と「は」です.動画では,この「が」「は」の使い分けが,英語の冠詞の役割と似ている側面があることを指摘し,情報構造 (information_structure) の観点から議論を展開しました.

冠詞の最も基本的な役割は,話し手と聞き手の間ですでに共有されている情報(=旧情報)か,そうでない新しい情報(新情報)かを区別することにあります.この機能は,日本語の「が」「は」が担う役割と見事にパラレルなのです.日本の昔話を例にとってみましょう.

昔々あるところに,おじいさん(=新情報)とおばあさん(=新情報)がいました.おじいさん(旧情報)は山へ芝刈りに,おばあさん(=旧情報)は川へ洗濯に行きました.

英語にすると,第1文では不定冠詞が,第2文では定冠詞が用いられるはずです.それぞれ日本語の助詞「が」「は」に対応します.

この日本語の「が」「は」の使い分けにみられる新旧情報の区別をしたいというニーズは,言語共同体にとって普遍的なものです.しかし,そのニーズを満たすための手段は,言語ごとに異なっている可能性が常にあります.日本語はすでに発達していた助詞というリソースを選び,英語はたまたま手近にあった指示詞の文法化という道を選んだ,というわけです.

この事実は,英語の冠詞の習得に苦労する私たちに,ある洞察を与えてくれます.英語の冠詞の使い分けを理解するには,その背景にある情報の流れ,すなわち情報構造を理解する必要がある,ということです.英語の冠詞の感覚は,日本語母語話者が無意識のうちに「が」「は」を使い分けている,あの感覚と繋がっているのです.

言語は,その話者たちのコミュニケーションのニーズと,その時代に利用可能な言語資源が複雑に絡み合って形作られていきます.ある意味では実に人間くさい代物なのです.ぜひこの議論を動画でもおさらいください.

2025-10-24 Fri

■ #6024. なぜ It is kind OF you to come. なのか? --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][inohota][youtube][preposition][syntax][infinitive][construction][metanalysis][sobokunagimon]

井上逸兵さんと運営している YouTube チャンネル「いのほた言語学チャンネル」は,おかげさまで多くの方にご覧いただいています.先日公開した最新回「#381. It is important for you to . . . と It is kind of you to . . . って似た構文と思われがちですが,ルーツがまったくちがいます」は,視聴回数も4千回以上と好調です.多くの方々の知的好奇心を刺激することができたのではないかと嬉しく思っています.今回は,この動画の内容を hellog として要約しつつ,テーマとなった構文の謎に迫っていきます.

さて,問題の構文は It is kind of you to come. に代表される,人の行動を評価する形容詞を用いた文です.学校英文法では,不定詞の意味上の主語を伴う構文として,より一般的な It is important for you to go. の構文とセットで学習することが多いかと思います.そして,kind, foolish, wise のような人物評価の形容詞の場合には前置詞として of を,important や necessary のような場合には for を用いる,と整理して学習した方もいるのではないでしょうか(私自身がまさにそうでした).

しかし,なぜ人物評価の形容詞に限って of が用いられるのか,という理由まで踏み込んで教わることは少ないでしょう.動画でも指摘している通り,両者は表面的には前置詞が交替するだけの平行的な構文に見えますが,その歴史的なルーツはまったく異なるのです.

まず,important for you の構文について.こちらは,もともと it is important for you 「それはあなたにとって重要だ」と to go 「行くことが」という2つの要素が組み合わさってできたものです.つまり,for you は本来 important に副詞的にかかる前置詞句だったのです.「あなたにとって(重要だ)」ということですね.ところが,you が後続する不定詞 to go の意味上の主語でもあることから,時代を経るにつれて for you to go 全体が1つの大きな主語のように再解釈されるようになりました.これは統語論上の異分析 (metanalysis) と呼ばれる現象の典型例です.

一方,本題の kind of you の構文はどうでしょうか.こちらは異分析では説明がつきません.なぜなら,of you では「あなたにとって(親切だ)」の意味にはならないからです.親切なのは「あなた」自身なのであり,この意味関係を捉えるには別の解釈を探る必要があるのです.

この of の正体は,すでに本ブログの記事「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]) や「#4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」」 ([2020-08-04-1]) でも解説した通り,「行為者」を示す of と考えるのが最も説得的です.現代英語では受動態の行為者は by で示すのが普通ですが,中英語から初期近代英語にかけては of が優勢でした.つまり,of you は "(done) by you" (あなたによってなされた)に近い意味合いで理解されていたのです.

OED をひもとくと,この構文の原型は It was a kind thing of you to come. のような,形容詞が名詞 thing や act, part などを修飾する形だったことがわかります.この原型に「行為者の of」を適用すれば,a kind thing (done) by you 「あなたによってなされた親切なこと」とスムーズに解釈できます.この構文が使われるうちに,中間にある thing のような名詞が省略され,It was kind of you... という現代の形に化石化していった,というのが真相のようです.

このように,一見すると似通った2つの構文が,まったく異なる発生の経緯をもっているというのは,おもしろいことですね.学校英文法で出会う素朴な疑問の多くは,歴史を遡ることで,このように腑に落ちる説明が見つかることが多いです.これこそが英語史研究の醍醐味です.

今回の話題について,より詳しくは上記の YouTube 動画をご覧いただければ幸いです.また,音声メディア Voicy の heldio でも関連する放送回があるので,合わせてお聴きください.

・ heldio: 「#91. It's kind of you to come. の of」

・ heldio: 「#387. It is important to study. の構文について英語史してみます」

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow