hellog〜英語史ブログ / 2024-06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024-06-30 Sun

■ #5543. syntagmatic contamination と paradigmatic contamination [language_change][analogy][folk_etymology][contamination][assimilation][numeral][collocation][semantics][antonymy]

言語変化 (language_change) の基本的な原動力の1つである類推作用 (analogy) に関する本格的な研究書,Fertig の Analogy and Morphological Change についてはこちらの記事群で取り上げてきた.

今回は Fertig を参照し,contamination (混成)と呼ばれるタイプの類推作用について考えてみたい.「混成」とその周辺の現象が明確に分けられるかどうかについては議論があり,「#5419. blending と contamination」 ([2024-02-27-1]) でも関連する話題を取り上げたが,ひとまず contamination を区別できるものと理解し,そのなかに2つのタイプがあるという議論を導入したい.syntagmatic contamination と paradigmatic contamination である.具体例とともに Fertig からの関連箇所を引用する (64) .

Paul's initial conception of contamination (1886) involved influence attributable exclusively to paradigmatic (semantic) relations between forms, but he later (1920) recognized that lexical contamination often involves items that are not only semantically related but also frequently occur in close proximity in utterances. The importance of these syntagmatic relationships is emphasized in almost all modern accounts of contamination (Campbell 2004: 118--20 being the only exception that I am aware of). The most frequently cited examples involve adjacent numerals, which often influence each other's phonetic make-up: English eleven < Proto-Gmc. *ainlif under the influence of ten; Latin novem 'nine' instead of expected *noven under the influence of decem 'ten'; Greek dialectal hoktō 'eight' under the influence of hepta 'seven' (Osthoff 1878b; Trask 1996: 111--12; Hock and Joseph 2009: 163). Similar effects are attested in a number of languages among days of the week and months of the year, e.g. post-classical Latin Octember < Octōber under the influence of November and December.

Such contamination attributable to syntagmatic proximity of the affecting and affected items is often characterized as distant assimilation. Some scholars characterize contamination as a kind of assimilation even when it is purely paradigmatically motivated. Anttila calls it 'assimilation . . . toward another word in the semantic field' (1989: 76). Andersen (1980: 16--17) explicitly distinguishes such 'paradigmatic assimilation' from the more familiar 'syntagmatic assimilation'. As an unambiguous example of the latter, he mentions the influence of one word on another within a formulaic expression, such as French au fur et à mesure 'as, in due course' < Old French au feur et mesure (Wackernagel 1926: 49--50). Contamination involving antonyms, such as Late Latin sinexter < sinister 'left' under the influence of dexter 'right' or Vulgar Latin grevis < gravis 'heavy' under the influence of levis 'light', could be both paradigmatically and syntagmatically motivated since antonyms frequently co-occur in close proximity within an utterance, especially in questions: Is that thing heavy or light? Should I turn right or left? Wundt's view of paradigm leveling as a type of assimilation should also be mentioned in this context (Paul 1920: 116n 1).

syntagmatic contamination と paradigmatic contamination の2種類を区別しておくことは,理論的には重要だろう.しかし,実際的には両者は互いに乗り入れており,分別は難しいのではないかと思われる.paradigmatic な関係にある2者は syntagmatic には and などの等位接続詞で結ばれることも多いし,逆に syntagmatic に共起しやすい2者は paradigmatic にも意味論的に強固に結びつけられているのが普通だろう.

個々の事例が,いずれかのタイプの contamination であると明言することができるのかどうか,あるいはできるとしても,そう判断してよい条件は何か,という問題が残っているように思われる.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2024-06-29 Sat

■ #5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][preterite-present_verb][helkatsu]

先週の木曜日,6月20日(木)の夜に,堀田研究室に4名の英語史学徒が集結しました.そこで Voicy heldio にて「はじめての古英語」シリーズの第9弾を収録し,それを一昨日「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」としてお届けしました.生配信ではありませんでしたが,ライヴ感のある充実した内容となっているかと思います.ぜひお聴きいただければ.

今回の収録は,レギュラーメンバーの小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)に加え,村岡宗一郎さん(日本大学)をお呼びして収録しました.今回は古英語のある1文に集中しましたが,それだけで十分に堪能することができました.

上記のシリーズ回の翌日には「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」で,さらに4人が盛り上がる様子をお届けしています.個々のメンバーによる音読もあり,こちらも必聴です.

シリーズを重ねるにつれ,お聴きの皆さんの古英語への関心が高まってきているように感じます.さらにいえば,hel活 (helkatsu) 全般が活気づいてきています.リスナーの Grace さんによる A to Z の「英語史研究者紹介」というべき note,lacolaco さんによる「英語語源辞典通読ノート」,Lilimi さんによる古英語ファンアートを含む「Lilimiのオト」,り~みんさんによる X 上での古英語音読の試みなど,さまざまに盛り上がってきています

「はじめての古英語」シリーズ (hajimeteno_koeigo),これからも続けていければと思います.

2024-06-28 Fri

■ #5541. 中英語の職業名ベースの複合語の姓 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][agentive_suffix][agentive_suffix][compound][suffix]

目下,私が研究題目として掲げて注目している話題の1つが,現代英語の姓に連なる中英語の by-name である.その中でも職業名に由来する姓に関心を寄せている.

Fransson (14--15) によると,職業名ベースの複合語となる姓が,中英語では存在感を示している.具体的には複合語の第2要素が著しい役割を果たしている.具体的には -maker, -man, -monger-, -wright の類いが典型だが,調べてみると他にもたくさんある.複合語の第2要素として典型的なものを Fransson の一覧より再掲しよう.

-BATOUR: Orbatour.

-BETER: Coperbeter, Flaxbeter, Goldbeter, Ledbeter, Wodebetere, Wolbetere.

-BIGGERE: Fetherbycger, Shoubiggere.

-BYNDER: Bokbynder.

-BREDERE: Haryngbredere.

-BREYDER: Lacebreyder.

-BRENNER: Askebrenner, Lymbrener.

-BREWERE: Alebrewere.

-BROCHER: Ploghbrocher.

-KARTERE: Heryngkartere.

-KERNERE: Smerekernere.

-CLEVER: Burdclever.

-DRAGHER: Wirdgragher.

-DRAPER: Lyndraper.

-FEUERE: Baiounsfeuere, Orfeuere.

-GRAVER: Orgraver, Selgraver.

-HEWERE: Bordhewere, Fleshhewere, Marlehewer, Silverhewer, Stonhewere, Vershewere.

-HOPER: Goldehoper.

-YETERE: Belleyetere, Bligeter, Brasyetere, Ledyetere, Pannegetter.

-LEGGER: Streulegger.

-LETER: Blodleter.

-LITTSTER: Corklittster.

-MAKER: Aketonmaker, Aruwemakere, Aunseremakere, Belgmakere, Bokmakere, Bordmakere, Botelmaker, Bowemakere, Callemaker, Candelmaker, Kelmaker, Chalunmaker, Chapemaker, Chesemakere, Clokkemaker, Cordemaker, Cottemakere, Delmaker, Dofkotemakere, Elymaker, Flourmakere, Gourdmaker, Hayremaker, Hodemaker, Lepmaker, Maltmakere, Medemaker, Meysemakere, Melemakere, Moldemaker, Netmaker, Oylemaker, Paniermaker, Potmaker, Pouchemaker, Pundermaker, Quyltmaker, Saucemaker, Seggemaker, Sheldmakere, Strengmakere, Walmakere.

-MAKESTERE: Kallemakestere.

-MAN: Butterman, Candelman, Capman, Chapman, Cheseman, Clothman, Elyman, Fetherman, Flaxman, Flekeman, Glasman, Hauerman, Honyman, Laxman, Lekman, Lynman, Meleman, Mustardman, Oilman, Pakeman, Panierman, Redman, Sakman, Saltman, Sherman, Syveman, Slayman, Smeremay, Tailman, Wademan, Waxman, Werkman.

-MARTER: Bukmarter.

-MONGERE: Bukmongere, Ketmongere, Chesemonger, Clothmangere, Cornmongere, Fethermongere, Fishmongere, Flaxmongere, Fleshmongere, Garlekmongere, Gosmanger, Heymongere, Henmongere, Heryngmongere, Hermonger, Horsmongere, Irmongere, Lusmonger, Madermanger, Maltmongere, Melemongere, Otmongere, Sklatemanger, Smeremongere, Taylmongere, Tymbermongere, Waxmongere, Whelmonger, Wolmongere, Wudemonger.

-MONGESTERE: Bredmongestere.

-POLLARE: Felpollare.

-SELLER: Clothseller.

-SLIPER: Swerdsliper.

-SMITH: Ankersmyth, Arowesmith, Balismith, Blakesmyth, Bokelsmyth, Boltsmith, Botsmith, Brounsmyth, Knyfsmith, Copersmith, Exsmyth, Goldsmyth, Hudsmyth, Ledsmyth, Lokersmyth, Loksmyth, Orsmyth, Schersmyth, Shosmyth, Watersmyth, Whelsmyth, Whitesmyth.

-SNITHER: Lakensnither.

-TAWYERE: Whittewere.

-TEWERE: Whittewere.

-THEKER: Ledtheker.

-TOWERE: Whittowere.

-WASHERE: Skynwashere.

-WEBBE: Poghwebbe, Sakwebbe.

-WIFE: Flaxwife, Silkwife.

-WYNDER: Flekewynder.

-WOMAN: Silkwoman.

-WRIGHT: Arkewright, Bordwright, Bowewright, Brandwright, Briggwright, Cartwright, Chesewright, Kystewright, Kittewright, Culewright, Detherwright, Glaswright, Hayrwright, Lattewright, Limwright, Nawright, Orewright, Ploghwright, Shipwright, Syvewright, Slaywright, Tywelwright, Tunwright, Waynwright, Whelwright, Whicchewright.

-WRYNGERE: Chesewryngere.

関連して「#5520. -ester 語尾をもつ中英語の職業名ベースの姓」 ([2024-06-07-1]) などの記事も参照されたい.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-06-27 Thu

■ #5540. Chancery English にみる数詞のスペリングの揺れ [chancery_standard][spelling][numeral]

昨日の記事「#5539. Chancery English にみる語源的綴字」 ([2024-06-26-1]) や,少し前の「#5535. 接頭辞 en- と in- の揺れを Chancery English でみる」 ([2024-06-22-1]) で,Chancery English におけるスペリングの揺れを観察してきた.今回も Fisher et al. によるアンソロジーの "Glossary of Forms" を利用して,今度は数詞 (numeral) という別の語類のスペリング変異を拾い上げてみた.アンソロジーには,主要な数詞のすべてが現われるわけではないので,あくまで Chancery English における数詞のスペリングの揺れの部分集合を確認するにとどまる.参考まで.

- one n. and adj. (17) P3, C3; on (9) P3, C3; oon (4) C8, S1; oone (1) C4; oo (5) P2 (D.122); o (3) C8, S1.

- first adj. (9), adv. (7) S1, P2; firste (1) C5; furst (9) S1, S2; ffirst (2) P2; ferst (2) C3, C5; ferste (2) C1, C3; fyrst (1) N8; furste (1) C3. There are no distinctions between adj. and adv. usage.

- two adj. (24) S1, P1; twoo (3) C5; too (5) P3, C3; twey (2) C1, C5; tweye (1) P5.

- twayn adj. two. (1) C3; tweyn (1) C3.

- twelve n. and adj. (1) C1 (D.163.47); twelf (2) C2, N5.

- twelfemonethe n. (1) C3; tuelfmoneth (1) C3; twolfmonth (1) P2.

- twenty adj. (2) N5 (D.240).

- second adj. (6) S1, C1; seconde (5) P3, C3; secund(e) (2) P3, C3.

- three adj. and n. (1) P2; thre (3) P3, C3; þre (2) P3, C3.

- third adj. (3) C5; thridde (9) C3, P4; thrid (3) P4; þrydde (2) N2; thirde (1) N2; thryd (1) N8, C3; þredde (1) P5 (D.159.33); pl. thriddes (3) P4 (D.156).

- thirdly adv. thirdly. (1) S2 (D.78.7).

- four(e) adj. (3) C1, C2.

- fourthe ordinal adj. (2) P3, N2 (D.144.9, 234.1); four (1) C1 (D.163.4).

- fourtieth adj. (2) N6.

- fifte adj. fith. (2) P3, N5; fyfte (2) C3.

- sixt adj. (1) N5; syxth (3) N5 (D.241); sext (2) N2; sixte (1) C3; sexte (1) N2.

- tenthe n. (1) P5 (D.159,36).

- hundred numeral (2) P3, N5; hundreth (1) P3 (D.143.3); hundred n. subdivision of a county. (1) C3; pl. hundredes (2) P3. C3.

とりわけ third については「#92. third の音位転換はいつ起こったか」 ([2009-07-28-1]) や 「#93. third の音位転換はいつ起こったか (2)」 ([2009-07-29-1]) でも中英語スペリングの揺れを列挙した.15世紀の Chancery English でも,数詞という語類において揺れはまだかなり残っている.

ちなみに,去る6月23日(日)に開催された近代英語協会第41回大会(日本大学)のシンポジウム「初期近代英語期におけるスペリング」において,第3発表者として「数詞のスペリングの揺れと標準化 --- 後期中英語から初期近代英語へ」をお話ししました.昨日と今日の記事は,その内容からということです.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-06-26 Wed

■ #5539. Chancery English にみる語源的綴字 [etymological_respelling][chancery_standard][hypercorrection][spelling]

15世紀の英語の「書き言葉標準」として指摘されてきた "Chancery English" については,chancery_standard の各記事で取り上げてきた.Chancery English のアンソロジーを編んだ Fisher et al. (34) には,語源的綴字 (etymological_respelling) について少し記述がある.

Prefixes which appear in MnE with Latin ad still usually appear in their French form a. The MnE noun advice is 32 times a (avis, etc.) and 19 times ad; the MnE verb advise is six times a and five times ad. Adnullacion and adnulling appear once each alongside annullen once. Hypercorrection appears when an official hand notes on the dorse of a petition "he hath be resumed to þe kynges advayle [avail]" (227.20).

ほかには,巻末の "Glossary of Forms" を丹念にたどっていくと,語源的綴字を示す単語の例を拾っていくことができる.ここでは拙論 "Etymological Respellings on the Eve of Spelling Standardisation" で注目した66の語彙項目とその派生語を中心に,Glossary から抜き出すことのできた関連項目を再掲する(赤字筆者).S (= the Signet letters), P (= Privy Seal), C (= Chancery), N (= the Indentures) などの記号はアンソロジー内の典拠を指すが,詳細は同書に譲る.

- adnullacion n. a law voiding specified grants of a previous reign. (1) C5 (D.227.11). MED gives ad as a variant for an; no tion form OED obs. 1670.

- aduis(e) n. (17) S1, P2; auis(e) (10) S1, P2; auys (7) C8, C1; avis(e) (6) S1, P3; S1, C2; avys(e) (4) S1, C3; auice (1) C5; aduyce (1) C4; aduyse (1) N5.

- assault(e) n. (3) C3, C4 (D.195.7, 11); assaut(e) (6) C3, C4 (D.1995.1 etc.).

- auctorite n (35) C1, P3; autorite (8) C2, C3; auctoritee (6) P2, C3; auctoryte (2) C3, C5; aucorite (1) C3 (D.202.44); pl. autorites (1) C3.

- avail n. (1) P1; availle (4) C3, C4; avayle (2) C3, C5; availl (1) C3; advayle (1) C5; avaylle (1) C4.

- avise inf. advise (1) P2; past part. aduised (5) S1, P2; auised (2) P3; aduysed (1) C5; auysed (1) S1, C4; avysed (1) S1.

- convent n. (1) C5 (D.226.2); couent (7, all Signet Office documents) S1; conuent (6) C1, S1.

- doute n. doubt. (1) P2; dowte (4) S1 (1), C1 (3); dobȝthe (1) C5 (D.218.16).

- endorsement n. (1) P3; endocement (1) P3.

- endosed vb. past part. indorsed. (1) C3; endoced (1) P2 (D.122.6). OED obs. 1613.

- parliament n. (18) C3, C4 (D.194, 195, 199, 213, 216 only); parlement (104) C1, S1; parlament (1) C4; parlemet (1) C5 (D.226.21 error?); pl. parlementes (2) C5; parlementȝ (2) C5.

- receit n. act of receiving. (1) C3; receyte (1) C4 (D.210.28); pl. recepts (1) P2 (D.115.19).

- souereign n. (5) C3; souerain (55) S1, P2; soueraigne (41) C2, P2; souuerain (21) P2, P3; souerayne (18) C3, C5; souerayn (12) C3, P4; souereyne (10) P2 (D.213); soueraign (9) C2, C3; souueraign (8) P2; souereyn (6) P1, C3; souereigne (5) C1, C3; souuerayn (4) P3, C3; souueraigne (3) P2; souuerein (2) P3, C3; souuereigne (1) P2; souerainge (1) P1 (D.112.12); soueragne (1) C3; souerein (1) P1; pl. soueraines (1) S1.

現代まで残らなかった adnullacion (cf. "annul"), auctorite "authority", advayle "avail" などの綴字が目に留まる.「書き言葉標準」とは名ばかりで,Chancery English の時代は,まだまだ揺れの激しい時代だったことが分かるだろう.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

・ Hotta, Ryuichi. "Etymological Respellings on the Eve of Spelling Standardisation." Studies in Medieval English Language and Literature30 (2015): 41--58.

2024-06-25 Tue

■ #5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][reestablishment_of_english]

*

今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.昨日『ふらんす』7月号が刊行されました.今回は連載第4回となります.タイトルは「フランス借用語の大流入」です.以下の小見出しのもとに,2頁ほどの英語史エッセイを執筆しています.

・ フランス借用語の爆発期

・ 多分野にわたるフランス借用語

・ なぜ英語復権期にフランス借用語が多くもたらされたのか?

前回までの連載記事では,英語にフランス借用語は多いけれども,実はフランス語彙の流入は初期中英語期まではさほど著しくなかった,というところまで述べました.今回はいよいよ1250年以降の大流入について導入しています.

フランス語彙が数千語という規模で一気に入ってきた,その量にまず驚きますが,それ以上に興味深いのはカバーしている語彙分野の広さです.ノルマン征服以降,イングランドの社会や文化の多くの部分がフランス(語)の影響下に入りましたが,とりわけ政治・行政,教会,法律,軍事,流行,食物,社会生活,芸術,学問,医学の分野ではフランス語の存在感は圧倒的でした.連載記事では,そのような借用語彙のサンプルを挙げています.

ここで1つ大きな謎は,なぜノルマン征服から200年も経った後に,フランス語彙の大流入が生じたのか,です.普通に考えると,ちょっと遅すぎるように感じませんか.遅くてもせいぜい数十年,もっと我慢したとしても100年くらいが良いところではないか,と思われます.ところが,フランス語彙の流入が軌道に乗り調子が出てくるまでに,ノルマン征服後,200年もの長い時間が経過してしまっているのです.これはどのように考えればよいのでしょうか.今回の記事では,この謎に一つの答えを与えています.

連載は年度末まで続く予定ですが,これまでの3回分を購読された読者の方は,すでに仏英語の関係についておおいに関心を抱くようになったのではないでしょうか.

過去3回の連載記事についても hellog で取り上げてきましたので,以下よりお読みいただければ.関連するリンクも,そちらにたくさん張っています.

・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])

・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])

・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第4回 フランス借用語の大流入」『ふらんす』2024年7月号,白水社,2024年6月24日.52--53頁.

2024-06-24 Mon

■ #5537. 菊地翔太さんによるブクログ「専修大学英語史ゼミの本棚」がオープン [helkatsu][kikuchi_shota][booklog][review][hel_education][note]

英語史の研究者がじきじきに英語史分野を推す本気の「hel活」 (helkatsu) が現われてきています.

「#5487. 菊地翔太さん(専修大学)が note を始められました」 ([2024-05-05-1]) でご紹介した菊地翔太さん(専修大学)が,5月1日付でこちらの note に自己紹介の初記事を投下されました.

その後,周囲で期待が膨れ上がる中,50日あまりの沈黙を破り,昨日6月23日,第2弾となる記事が公開されました.満を持しての note 更新といってよいでしょう.「英語史学習の記録にブクログを!」です.

記事の内容は,菊地さんがゼミ生向けに始められた「ブクログ」による英語史活動の紹介です.ブクログは web 本棚サービスであり,本の感想やレビューによって人々がつながっていくことができるサービスです.菊地さんは,ゼミ生たちをブクログに巻き込み,英語史関連の書籍を紹介し合う学習・教育活動を展開しています.

まずは菊地さんご自身の「専修大学英語史ゼミの本棚」を覗いてみることをお薦めします.本棚にはすでに96冊の英語史書が並んでおり,圧巻の充実振りです.

菊地さんの斬新なhel活に刺激を受け,私自身もすぐにブクログのアカウントを開設し,とりあえず「helbs の本棚」(= "hel + bookshelf" のつもり)の名前で英語史の本棚を急ごしらえ.棚だけ作り,まず練習のために拙著を放り込んでみました.本格的な書籍選定はこれからなのですが,すでにおもしろい! ぜひ皆さんもブクログでご自身の本棚を持ち,菊地さんが提案する新しいhel活を始めませんか?

ちなみに菊地さんは,この新手のhel活を「helロギング」 (= "hel-logging"?) と呼び始めていらっしゃいます.名前学的に本ブログの名称「hellog」(ヘログ)に寄りすぎたニアミスであり,領域侵犯の疑いから私も臨戦態勢に入りかけましたが,菊地さんが上記 note 記事のなかで私を名指して「Let's enjoy helロギング!」と高らかに唱えつつ文章を締めくくっているのを見るにつけ,完全に脱力しました(笑).

2024-06-23 Sun

■ #5536. 接頭辞 en- と in- の揺れについて OED の解説を読む [prefix][latin][french][spanigh][loan_word][word_formation][spelling][etymological_respelling][lexicography][analogy]

昨日の記事「#5535. 接頭辞 en- と in- の揺れを Chancery English でみる」 ([2024-06-22-1]) で取り上げた話題について,もっと調べてみたくなり OED の en- PREFIX1 を引いた.語源欄の Note 3 に,この揺れについて詳しい歴史的経緯が記されている.勉強になったので,その箇所をすべて引用しておく.

3. From 14th cent. onwards the prefix in- (im-) has been frequently substituted for en- (em-); and, conversely, en- (em-) has been substituted for the prefix in- (im-) of words of Latin or Italian origin, and for the native English in- prefix1. Nearly every word, of long standing in the language, which is formed with en- has at some period been written also with in-. Hence it is often impossible to determine whether in a particular word of English formation the prefix en- or in- is due to the analogy of words of French, Latin, or purely English origin; in many instances it must have been applied merely as a recognized English formative, without reference to the analogy of any individual word. In 17th cent. the form in- (im-) was generally preferred; the now prevailing tendency is to use en- (em-) in English formations, and where the prefix represents French en-; and in modern reprints of 17th cent. books, and in dictionaries, the in- (im-) of the original texts is often replaced by en- (em-). In some words, however, as em-, imbed, en-, inclose, the form with in- still occurs, but in most cases less frequently than the en- forms; in a few instances in- has entirely superseded en-, even where the latter is etymologically more correct, as in imbrue, impair, inquest. In a few words (e.g. ensure v., insure v.) the alternative forms have (in very modern times) been appropriated to express different senses. As a general rule the en- and in- forms are in this Dict. treated as belonging to one and the same word. A word still surviving in use is treated in the alphabetical place of its now more frequent form. In the case of obsolete words, where there is no decided preponderance in usage, the choice of the typical form has been determined by etymological considerations: thus the adapted words from French or Spanish with en-, and new formations apparently on the analogy of these, are by preference placed under E; while words apparently formed on Latin analogies, or probably originating as compounds of the English preposition in n.2, will appear under I.

The substitution of in- for en- has in part been due to notions of etymological fitness, the Romanic en- having been regarded as a corrupt and improper form of the Latin in-, while the English formations in en- were either referred to Latin analogies or treated as compounds of the native preposition. The phenomenon seems, however, to be partly of phonetic origin. Tendency to reduce and slightly raise the vowel in this prefix results in homophonic pronunciations of word pairs such as embed and imbed, enclose and inclose. Occurrence of spellings such as inbassed for embassade in the fourteenth century may suggest this phenomenon has existed from an early period.

揺れの要因についての議論が詳しいが,数々の要因が作用しているようで現実はきわめて複雑だ.語源がフランス語かラテン語かという要因はもちろん重要だ.しかし,個々の単語においては各々の語形が互いに乗り入れしており,緩い傾向があるような,ないようなという状況だ.さらに,英語内部での語形成の場合には,フランス語やラテン語は,類推のモデルとしてあくまで間接的に作用しているにすぎず,結局いずれの接頭辞かを決める主要因が何なのかが,しばしば分からない.これは似非的なヴァージョンを含む語源的綴字 (etymological_respelling) をめぐる議論にも近似してくる.

最初の段落の終わりにかけては,この揺れが辞書編纂者の視点からも悩ましい問題であることが示されている.OED では接頭辞 en- と in- を原則として同一物として扱うが,では,どちらの接頭辞で主見出しを立てるべきか,という実際的な悩みがここに吐露されているものと読める.

英語綴字の歴史的深み(闇?)をもう1つ知ってしまった.

2024-06-22 Sat

■ #5535. 接頭辞 en- と in- の揺れを Chancery English でみる [prefix][latin][french][loan_word][chancery_standard][etymology][spelling]

英語には ensure/insure,encase/incase, entitle/intitle, embed/imbed, enclose/inclose, enwrap/inwrap など,接頭辞が en- と in- で揺れるペアがある.意味や用法が異なる場合もあれば,形態上の英米差を示す場合もあるし,単なる異形・異綴字である場合もある.それもそのはず,この接頭辞の起源は一つなのだ.ラテン語 in- に由来するフランス語の形態が en- なのである.

この2つの異形態は,歴史的には,現代以上に揺れていたようだ.目下私が注目している15世紀の Chancery English では,相当の揺れがみられる.Fisher et al. (33) を引用する.

Since prefixes were unaccented, they were subject to the same kinds of irregularities and inconsistencies as the inflectional endings. Adding to the confusion was the lack of standardization of often competing Latin- and French-derived prefixes such as in, im, en, and em.

Many words with prefixes beginning in in/im in MnE were written with en/em prefixes in Chancery documents. One explanation for this is the continuing French influence; another is the drift towards e as the regular vowel in unaccented syllables, noted above. But the relative strength of each explanation is difficult to determine. In any case, en prefixes where MnE requires in are sometimes preferred in Chancery writing. There are, for example, 33 instances of entent(e) as opposed to one of intent, and that in an ecclesiastical petition (153.8) where the Latin in would be expected. Likewise we have endenture and its plurals 25 times and indenture/indentures only six times, five of them in non-Chancery items (238 and 239). Informed is found once (as a past participle, 146.9), while variants of the infinitive enforme are the clear preference, with 27 listings. Other cases where the en form is preferred include enheritaunce and endented. Prefixes beginning with im in MdE show the same kind of variation, with preferences for empechment and enprisoned.

Chancery English は現代標準綴字の萌芽を示すと評価されることが多いが,このようにいまだ揺れは相当に大きい.今回は en-/in- をもつ語彙に限ってみたが,他の一般の語彙についても事情はおおよそ同じだ.英語史における綴字標準化の道のりは長かったのである.今回取り上げた接頭辞と関連して,以下の記事も要参照.

・ 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])

・ 「#4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-12-06-1])

・ 「#3510. 接頭辞 en- をもつ動詞は品詞転換の仲間?」 ([2018-12-06-1])

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-06-21 Fri

■ #5534. Henry V の玉璽書簡テンプレート [signet][standardisation][monarch][lancastrian][chancery_standard]

Fisher et al. (6--7) に,1419年のとある日に発行された Henry V の玉璽書簡が,書簡のテンプレートの説明のために掲げられている (Letter no. 60) .Robert Shiryngton という役人の署名が入っている書簡だ.こちらを再現してみよう.

1. Author By þe king

2. Salutation Worshipful fader yn god oure right trusty and welbeloued

3. Greeting We grete yow wel /

4. Exposition And for asmuche as we haue ordeined oure trusty and welbeloued knyght Iohn of Radclif. to be oure Conestable of Bourdeux And also to be Captaine of our Castel of fronsac for þe grete trust þat we haue to his trewthe and discrecion.

5. Disposition we wol and charge yow þat by þauis of our broþer of Bedford and oþer of oure conseil þere in Englande. ye trete and accorde wiþ þe said Ihon for his abidyng þere. And so þat he may do vs good seruice. as hit semeþ best to youre discrecions for oure auantage and proffit of þe cuntree And þat ye spede him in al þe haste þat ye may. And se þat he tarye not þere: as oure trust is to yow

6. Valediction And god haue yow in his keping

7. Attestation Yeuen vnder oure signet in oure Castel of Rouen þe [xvi day of May]

8. Signature of the clerk Shiryngton

まず書簡の送り主が王であることが示される (1) .次に神に言及しつつ挨拶がなされる (2, 3) .続いて主題の背景が述べられ (4) ,その上で依頼内容が明らかにされる (5) .最後に,末筆の挨拶 (6) ,文書証明の辞 (7) ,そして役人のサインと続く.

玉璽書簡は官僚の扱う事務書類であるから,このようなテンプレートが必要とされるし,重宝されるだろう.同様に,このような文書作成に当たる役人にとっては,標準的な綴字が定まっていれば,仕事もそれだけ効率よくこなすことができるだろう.ここに綴字標準化の機運が生じたというのは,きわめて自然なことである.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-06-20 Thu

■ #5533. 1417年,玉璽局が Henry V の書簡を英語で発行し始めた背景 [signet][reestablishment_of_english][standardisation][lancastrian][monarch][politics][chancery_standard][hundred_years_war]

標題については,すでに直接・間接に関係する記事を書いてきた.

・ 「#3225. ランカスター朝の英語国語化のもくろみと Chancery Standard」 ([2018-02-24-1])

・ 「#3241. 1422年,ロンドン醸造組合の英語化」 ([2018-03-12-1])

・ 「#3242. ランカスター朝の英語国語化のもくろみと Chancery Standard (2)」 ([2018-03-13-1])

今回は Fisher et al. (xv--xvi) より,もう1つの関連する議論を紹介したい.

The earliest group of official documents in English in uniform style and language are the English Signet letters of Henry V. Until his second invasion of France in August 1417, Henry's correspondence had been in French, but from August 1417 until his death in August 1422 nearly all of it is in English. The reasons for the change can only be inferred. No document has come to light expressing his views or prescribing the use of English, but there is evidence of his sensitivity to linguistic nationalism. One of the first acts of his reign was an assent, in English, to a petition by the Commons that statutes be made without altering the words of the petitions on which they were based. In treating with the French and Burgundians, his ambassadors insisted on using Latin rather than French. At the Council of Constance, Henry's ambassadors demanded to know "whether nation be understood as a people marked off from others by blood relationships and habit of unity or by peculiarities of language (the most sure and positive sign and essence of a nation in divine and human law)." Hence, it may be inferred that upon his invasion of France in 1417, he found it expedient to adopt English to secure popular support for his military expedition.

たとえ政治的な含みがあったにせよ,Henry V が,国家あるいは民族とは血縁によってではなく言語によって結びついた集団であるという考えを押し出そうとしていたことは注目に値する.イングランドにおける近代的な国家観や民族観の走りというべきだろう.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-06-19 Wed

■ #5532. ノルマン征服からの3世紀半のイングランドにおける話し言葉と書き言葉の言語 [me][norman_conquest][latin][french][reestablishment_of_english][bilingualism][diglossia][signet][writing][standardisation]

中英語期のイングランドはマルチリンガルな社会だった.ポリグロシアな社会といってもよい.この全時代を通じて,イングランドの民衆の話し言葉は常に英語だったが,書き言葉は,書き手やレジスターや時期により,ラテン語,フランス語,英語のいずれもあり得た.しかし,書き言葉としての英語は,中英語後期にかけてゆっくりとではあるが,着実に存在感を示すようになってきた.

Fisher et al. (xiii) は,イングランドにおけるこの3世紀半の言語事情を,1段落の文章で要領よくまとめている.以下に引用する.

Until the 14th century there was little association between Chancery and Westminster. Like the rest of his household, Chancery followed the King in his peregrinations about the country, and correspondence up to the time may be dated from York, Winchester, Hereford, or wherever the court happened to pause (as the King's personal correspondence---the Signet correspondence---continued to be throughout the 15th century). It is important to observe that in its movement about the country, the court as a whole must have reinforced the impression of an official class dialect , in contrast to the regional dialects with which it came in contact. For two centuries this court dialect was spoken French and written Latin; after 1300 it gradually became spoken English and written French. The English spoken in court then and for a long time afterward was quite varied in pronunciation and structure. But written Latin had been standardized in classical times, and by the 13th century written French had begun to be standardized in form and to achieve the lucid idiom that English prose was not to achieve until the 16th century. Increasingly as the 14th century progressed, this Latin and French was written by clerks whose first language was English. Latin was the essential subject in school, but the acquisition of French was more informal, and by the end of the century we have Chaucer's satire on the French of the Prioress, Gower's apologies for his own (quite acceptable) French, and the errors in legal briefs which betoken Englishmen trying to compose in a foreign language. By 1400 the use of English in speaking Latin and French in administrative writing had established a clear dichotomy between colloquial speech and the official written language, which must have made it easier to create an artificial written standard independent of the spoken dialects when the royal clerks began to use English for their official writing after 1417.

なお,最後に挙げられている1417年とは,「#3214. 1410年代から30年代にかけての Chancery English の萌芽」 ([2018-02-13-1]) で触れられている通り,Henry V の書簡が玉璽局 (Signet Office) により英語で発行され始めた年のことである.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-06-18 Tue

■ #5531. Chancery English とは何か? [chancery_standard][standardisation][lme][spelling][orthography][signet]

現代標準英語の歴史的基盤はどこにあるか.この問題は英語史でも第一級の重要課題である.正書法に関する限り,それは中英語後期の Chancer English に求められる,とするのが Samuels (1963) 以来の有力な説である,これについては「#306. Samuels の中英語後期に発達した書きことば標準の4タイプ」 ([2010-02-27-1]),「#1228. 英語史における標準英語の発展と確立を巡って」 ([2012-09-06-1]))や「#3214. 1410年代から30年代にかけての Chancery English の萌芽」 ([2018-02-13-1]) をはじめとする chancery_standard の記事を参照されたい.

この Chancery とは「大法官庁」のことで,いわゆる国家の官僚組織を指す.では,その名前にあやかって後に Chancer English や Chancery Standard と呼ばれることになった英語変種とは,具体的には何のことなのだろうか.Fisher et al. (xii) より,当面の定義を与えておこう.

We follow M. L. Samuels, in calling the official written English of the first half of the 15th century "Chancery English" although it emanated from at least four offices, Signet, Privy Seal, Parliament, and the emerging Court of Chancery itself. The generalized term is valid in an historical sense. By the end of the 15th century the term "Chancery" had come to be restricted to the royal courts of law, but until the departmentalization of the national bureaucracy into various offices, which began in the reign of Henry VII, Chancery comprised virtually all of the national bureaucracy except for the closely allied Exchequer. Thomas Frederick Tout, who made a life-time study of the workings of Chancery and its affiliated offices, begins his Chapters in The Administrative History of Mediaeval England by quoting Palgrave's observation that "Chancery was the Secretariat of State in all departments of late medieval government."

Chancery とは,玉璽局 (Signet),王璽尚書局 (Privy Seal),議会 (Parliament),大法官裁判所 (Court of Chancery) を中心とし, 王室会計局 (Exchequer) を除いたほぼすべての国家事務局を指したということだ.そこで用いられた比較的一様な綴字によって表わされる英語変種が,Chancery English ということになる.完全な定義ではないとはいえ,当面はこの理解で十分だろう.

・ Samuels, Michael Louis. "Some Applications of Middle English Dialectology." English Studies 44 (1963): 81--94. Revised in Middle English Dialectology: Essays on Some Principles and Problems. Ed. Margaret Laing. Aberdeen: Aberdeen UP, 1989.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-06-17 Mon

■ #5530. -(i)tude 語 [word_formation][etymology][latin][french][suffix][noun][adjective][morphology][kdee]

一昨日の heldio で「#1111. latitude と longitude,どっちがどっち? --- コトバのマイ盲点」を配信した.latitude (緯度)と longitude (経度)の区別が付きにくいこと,それでいえば日本語の「緯度」と「経度」だって区別しにくいことなどを話題にした.コメント欄では数々の暗記法がリスナーさんから寄せられてきているので,混乱している方は必読である.

今回は両語に現われる接尾辞に注目したい.『英語語源辞典』(寺澤芳雄(編集主幹),研究社,1997年)によると,接尾辞 -tude の語源は次の通り.

-tude suf. ラテン語形形容詞・過去分詞について性質・状態を表わす抽象名詞を造る;通例 -i- を伴って -itude となる:gratittude, solitude. ◆□F -tude // L -tūdin-, -tūdō

この接尾辞をもつ英単語は,基本的にはフランス語経由で,あるいはフランス語的な形態として取り込まれている.比較的よくお目にかかるものとしては altitude (高度),amplitude (広さ;振幅),aptitude (適正),attitude (態度),certitude (確信)などが挙げられる.,fortitude (不屈の精神),gratitude (感謝),ineptitude (不適当),magnitude (大きさ),multitude (多数),servitude (隷属),solicitude (気遣い),solitude (孤独)などが挙げられる.いずれも連結母音を含んで -itude となり,この語尾だけで2音節を要するため,単語全体もいきおい長くなり,寄せ付けがたい雰囲気を醸すことになる.この堅苦しさは,フランス語のそれというよりはラテン語のそれに相当するといってよい.

OED の -tude SUFFIX の意味・用法欄も見ておこう.

Occurring in many words derived from Latin either directly, as altitude, hebetude, latitude, longitude, magnitude, or through French, as amplitude, aptitude, attitude, consuetude, fortitude, habitude, plenitude, solitude, etc., or formed (in French or English) on Latin analogies, as debilitude, decrepitude, exactitude, or occasionally irregularly, as dispiritude, torpitude.

それぞれの(もっと短い)類義語と比較して,-(i)tude 語の寄せ付けがたい語感を味わうのもおもしろいかもしれない.

2024-06-16 Sun

■ #5529. なぜ once の -ce が古英語属格の -es 由来であるなら,語末子音は /z/ にならず /s/ なの? [sobokunagimon][numeral][reanalysis][inflection][genitive][adverbial_genitive][adverb][verners_law]

今回は英語の先生より寄せられた疑問を紹介します.標題はもはや素朴な疑問 (sobokunagimon) の域を超えており,高度な英語史リテラシーを持っていて初めて生ずる疑問だろうと思います.

まず歴史的事実として,頻度・度数の副詞 once や twice の -ce は古英語の男性・中性の単数属格語尾 -es に遡ります.歴史的には副詞的属格の典型例となります.この件については「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]) と「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) で話題にしました.

once の語末子音が古英語の属格の -es(現代英語の所有格の 's に相当)に起源をもつのであれば,once の発音は現代の one's /wʌnz/ と同じになりそうなものですが,実際には語末子音は無声音で /wʌns/ となります.これはどうしたことか,という高度な疑問です.

今回の素朴な疑問については,先に挙げた2つめの hellog 記事「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) の後半でも少し触れています.その部分を引用すると,問題のこの単語は

中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.

ここで言わんとしていることは,副詞の once, twice, thrice は,その起源や語形成の観点からは属格と結びつけられるものの,おそらく中英語期にはすでにその発想が忘れ去られ,one + -es としては(少なくとも明確には)分析されないようになり,全体が1つの語幹であると意識されるに至ったのだろう,ということです.折しも中英語後期には -es の母音が弱化・消失し,単語全体が1音節となったことにより,1つの語幹としての意識がますます強くなったと思われます.だからこそ,続く近代英語期には,もはや屈折語尾を想起させる -<(e)s> と綴るのはふさわしくなく,同部分があくまで語幹の一部であるという解釈を促す -<ce> という綴字へと差し替えられたのではないでしょうか.

最後に語末子音の有声・無声の問題について触れます.古英語から中英語にかけて,屈折語尾として解釈された -(e)s は /(ə)s/ のように無声子音を示していました.ところが,近代英語期にかけて,この屈折語尾音節の /s/ が /z/ へと有声化します(これについては「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照).これにより,現代では(後の歴史的な事情により,有声音に先行される場合に限ってとなりますが)所有格語尾の -'s は /z/ で発音されることになっています.

しかし,副詞 once の類いは,この一般的な音変化の流れに,どうも乗らなかったようなのです.それは,先にも述べたように,早い段階から,問題の語尾が屈折語尾ではなく語幹の一部として認識されるようになっていたこと,また単語が1音節に縮まっていたことが関係していると思われます.

2024-06-15 Sat

■ #5528. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の春期3回が終了しました [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][girmms_law]

1週間前の6月8日(土)17:30--19:00 に,朝日カルチャーセンター新宿教室のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第3回「英単語と「グリムの法則」」を開講しました.

4月より毎月1回,全12回のシリーズとして開始しましたが,最初のクール(3回分)が無事に済んだことになります.この春期クールには,40名を超える申込みをいただきました(私の講座としては歴代最多!).対面あるいはオンラインで出席していただいた方々,後日に動画で視聴した方々,ご参加ありがとうございました.毎回参加者より興味深い質問やコメントを多く寄せていただき,終了間際に短時間に回答するだけではもったいないほどなのですが,このように積極的に関わっていただき嬉しく思います.7月からの夏期クールもよろしくお願い致します.

改めて全12回のシリーズの予定を確認しておきます.

1. 英語語源辞典を楽しむ(2024年4月27日)

2. 英語語彙の歴史を概観する(2024年5月18日)

3. 英単語と「グリムの法則」(2024年6月8日)

4. 現代の英語に残る古英語の痕跡(2024年7月27日)

5. 英語,ラテン語と出会う(2024年8月24日)

6. 英語,ヴァイキングの言語と交わる(2024年9月28日)

7. 英語,フランス語に侵される(日付未定)

8. 英語,オランダ語と交流する(日付未定)

9. 英語,ラテン・ギリシア語に憧れる(日付未定)

10. 英語,世界の諸言語と接触する(日付未定)

11. 英語史からみる現代の新語(日付未定)

12. 勘違いから生まれた英単語(日付未定)

最初の3回は,シリーズ全体のなかでは,英語語源辞典と英語語彙史の導入の機会となりました.次の夏期クールの3回(第4,5,6回)は,いよいよ英語史本体に入ります.主に古英語期の言語接触に注目することになります.ゲルマン語派に属する英語が,いかにゲルマン語の語彙を保ち続け,いかに大陸の威信言語であるラテン語を受容し,いかにヴァイキングの侵攻に伴い,彼らの母語である古ノルド語の影響を被ったか.激動の英語語彙史の幕開きです.

7月以降も毎月1回指定の土曜日の夕方 17:30--19:00 に開講していく予定です.すでにお申し込みが可能になっていますので,こちらより詳細をご確認いただければ.春期クールから続いているシリーズではありますが,各クール,各回とも独立性の高い講座ですので,夏期クールより初めてのご参加であっても,まったく問題ありません.

このシリーズ講座については,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも予習・復習に資するコンテンツをお届けしてきましたし,これからもお届けしていく予定です.なお,お手元に寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)が置いてあると,ますますエキサイティングに受講できる講座となっています.「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1]))と「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1]) もご参照ください.

2024-06-14 Fri

■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.

シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.

今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.

1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.

今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.

2024-06-13 Thu

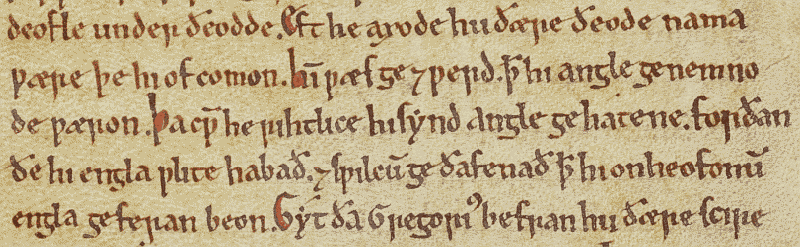

■ #5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる [helkatsu][plaeography][oe][literature][popular_passage][christianity][oe_text][pun][lilimi][voicy][heldio][manuscript]

昨日,heldio/helwa リスナーさんの Lilimi さんによる「hel活」 (helkatsu) note 「Lilimiのオト」 の最新記事が公開された.「Procreate で古英語を書いてみた」と題して,イラストアプリを用いて古英語の文字を描かれている.hel活ならぬ古英語活に資する「古英語ファンアート」だ.

再現されている古英語テキストは「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1]) で紹介した1節の一部である.第2段落の第6文,中程より少し上の "Eft hē āxode . . . ȝefēran bēon." という部分だ.この箇所は,実は Lilimi さんも参加された長崎オフ会にて,参加メンバー一同で音読練習したことがある.「#1048. コアリスナーさんたちと古英語音読」をお聴きいただければ.

さて,上記で取り上げた古英語テキストの一部の写本画像を掲げたい.同テキストの典拠は,後期古英語の散文作家 Ælfric による Catholic Homilies: 2nd Series の "IX, St Gregory the Great" だ.このテキストが収められている写本とその folio は MS Ii.1.33, fol. 140v(Cambridge Univ. Digital Library)である(クリックで拡大).

ぜひ写本そのものも味わっていただければ.

2024-06-12 Wed

■ #5525. 古英語文学 --- Baugh and Cable の英語史の第52節より [bchel][oe][literature][beowulf][wulfstan][voicy][heldio][notice][hel_education][link]

Baugh and Cable の英語史の古典的名著 A History of the English Language (第6版)を原書で「超」精読する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) のシリーズ企画を進めています.このシリーズは普段は有料配信なのですが,この名著を広めていきたいという思いもあり,たまにテキストを公開しながら無料配信も行なっています.これまでのシリーズ配信回のバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) でご確認ください.

目下,第3章をおおよそ読了するところまで来ています.第3章の最後を飾るのが第52節 "Old English Literature" (pp. 65--68) です.古英語文学に関する重要な3ページ超の節で,短時間で超精読するにはなかなか手強い節です.これを私1人で解説するには荷が重いということで,本日6月12日(水)の夕方5時半頃より,強力な助っ人をお招きして,60分弱の対談精読実況生中継として2人でお届けする予定です(それでも終わらなければ,プレミアム限定配信 helwa で引き続き生配信することも十分にあり得ます).聴取はこちらからどうぞ.

今回は公開配信ということで,テキストも以下に掲載し公開しておきます(が,シリーズ継続のために,ぜひ本書を入手していただければ). *

52. Old English Literature. The language of a past time is know by the quality of its literature. Charters and records yield their secrets the philologist and contribute their quota of words and inflections to our dictionaries and grammars. But it is in literature that a language displays its full power, its ability to convey in vivid and memorable form the thoughts and emotions of a people. The literature of the Anglo-Saxons is fortunately one of the richest and most significant of any preserved among the early Germanic peoples. Because it is the language mobilized, the language in action, we must say a word about it.

Generally speaking, this literature is of two sorts. Some of it was undoubtedly brought to England by the Germanic conquerors from their continental homes and preserved for a time in oral tradition. All of it owes its preservation, however, and not a little its inspiration to the reintroduction of Christianity into the southern part of the island at the end of the sixth century, an event whose significance for the English language will be discussed in the next chapter. Two streams thus mingle in Old English literature, the pagan and the Christian, and they are never quite distinct. The poetry of pagan origin is constantly overlaid with Christian sentiment, while even those poems that treat of purely Christian themes contain every now and again traces of an earlier philosophy not wholly forgotten. We can indicate only in the briefest way the scope and content of this literature, and we shall begin with that which embodies the native traditions of the people.

The greatest single work of Old English literature is Beowulf. It is a poem of some 3,000 lines belonging to the type known as the folk epic, that is to say, a poem which, whatever it may owe to the individual poet who gave it final form, embodies material long current among the people. It is a narrative of heroic adventure relating how a young warrior, Beowulf, fought the monster Grendel, which was ravaging the land of King Hrothgar, slew it and its mother, and years later met his death while ridding his own country of an equally destructive foe, a fire-breathing dragon. The theme seems somewhat fanciful to a modern reader, but the character of the hero, the social conditions pictured, and the portrayal of the motives and ideals that animated people in early Germanic times make the poem one of the most vivid records we have of life in the heroic age. It is not an easy life. It is a life that calls for physical endurance, unflinching courage, and a fine sense of duty, loyalty, and honor. A stirring expression of the heroic ideal is in the words that Beowulf addresses to Hrothgar before going to his dangerous encounter with Grendel's mother: "Sorrow not... . Better is it for every man that he avenge his friend than that he mourn greatly. Each of us must abide the end of this world's life; let him who may, work mighty deeds ere he die, for afterwards, when he lies lifeless, that is best for the warrior."

Outside of Beowulf, Old English poetry of the native tradition is represented by a number of shorter pieces. Anglo-Saxon poets sang of the things that entered most deeply into their experience---of war and of exile, of the sea with its hardships and its fascination, of ruined cities, and of minstrel life. One of the earliest products of Germanic tradition is a short poem called Widsith in which a scop or minstrel pretends to give an account of his wanderings and of the many famous kings and princes before whom he has exercised his craft. Deor, another poem about a minstrel, is the lament of a scop who for years has been in the service of his lord and now finds himself thrust out by a younger man. But he is no whiner. Life is like that. Age will be displaced by youth. He has his day. Peace, my heart! Deor is one of the most human of Old English poems. The Wanderer is a tragedy in the medieval sense, the story of a man who once enjoyed a high place and has fallen upon evil times. His lord is dead and he has become a wanderer in strange courts, without friends. Where are the snows of yesteryear? The Seafarer is a monologue in which the speaker alternately describes the perils and hardships of the sea and the eager desire to dare again its dangers. In The Ruin, the poet reflects on a ruined city, once prosperous and imposing with its towers and halls, its stone courts and baths, now but the tragic shadow of what it once was. Two great war poems, the Battle of Brunanburh and the Battle of Maldon, celebrate with patriotic fervor stirring encounters of the English, equally heroic in victory and defeat. In its shorter poems, no less than in Beowulf, Old English literature reveals at wide intervals of time the outlook and temper of the Germanic mind.

More than half of Anglo-Saxon poetry is concerned with Christian subjects. Translations and paraphrases of books of the Old and New Testament, legends of saints, and devotional and didactic pieces constitute the bulk of this verse. The most important of this poetry had its origin in Northumbria and Mercia in the seventh and eighth centuries. The earliest English poet whose name we know was Cædmon, a lay brother in the monastery at Whitby. The story of how the gift of song came to him in a dream and how he subsequently turned various parts of the Scriptures into beautiful English verse comes to us in the pages of Bede. Although we do not have his poems on Genesis, Exodus, Daniel, and the like, the poems on these subjects that we do have were most likely inspired by his example. About 800, and Anglian poet named Cynewulf wrote at least four poems on religious subjects, into which he ingeniously wove his name by means of runes. Two of these, Juliana and Elene, tell well-known legends of saints. A third, Christ, deals with Advent, the Ascension, and the Last Judgment. The fourth, The Fates of the Apostles, touches briefly on where and how the various apostles died. There are other religious poems besides those mentioned, such as the Andreas, two poems on the life of St. Guthlac, a portion of a fine poem on the story of Judith in the Apocrypha; The Phoenix, in which the bird is taken as a symbol of the Christian life; and Christ and Satan, which treats the expulsion of Satan from Paradise together with the Harrowing of Hell and Satan's tempting of Christ. All of these poems have their counterparts in other literatures of the Middle Ages. They show England in its cultural contact with Rome and being drawn into the general current of ideas on the continent, no longer simply Germanic, but cosmopolitan.

In the development of literature, prose generally comes late. Verse is more effective for oral delivery and more easily retained in the memory. It is therefore a rather remarkable fact, and one well worthy of note, that English possessed a considerable body of prose literature in the ninth century, at a time when most other modern languages in Europe had scarcely developed a literature in verse. This unusual accomplishment was due to the inspiration of one man, the Anglo-Saxon king who is justly called Alfred the Great (871--99). Alfred's greatness rests not only on his capacity as a military leader and statesman but also on his realization that greatness in a nation is no simply physical thing. When he came to the throne he found that the learning which in the eight century, in the days of Bede and Alcuin, had placed England in the forefront of Europe, had greatly decayed. In an effort to restore England to something like its former state, he undertook to provide for his people certain books in English, books that he deemed most essential to their welfare. With this object in view, he undertook in mature life to learn Latin and either translated these books himself or caused others to translate them for him. First as a guide for the clergy he translated the Pastoral Care of Pope Gregory, and then, in order that the people might know something of their own past, inspired and may well have arranged for a translation of Bede's Ecclesiastical History of the English People. A history of the rest of the world also seemed desirable and was not so easily to be had. But in the fifth century when so many calamities were befalling the Roman Empire and those misfortunes were being attributed to the abandonment of the pagan deities in favor of Christianity, a Spanish priest named Orosius had undertaken to refute this idea. His method was to trace the rise of other empires to positions of great power and their subsequent collapse, a collapse in which obviously Christianity had had no part. The result was a book which, when its polemical aim had ceased to have any significance, was still widely read as a compendium of historical knowledge. This Alfred translated with omissions and some additions of his own. A fourth book that he turned into English was The Consolation of Philosophy b Boethius, one of the most famous books of the Middle Ages. Alfred also caused a record to be compiled of the important events of English history, past and present, and this, as continued for more than two centuries after his death, is the well-known Anglo-Saxon Chronicle. King Alfred was the founder of English prose, but there were others who carried on the tradition. Among these is Ælfric, the author of two books of homilies and numerous other works, and Wulfstan, whose Sermon to the English is an impassioned plea for moral and political reform.

So large and varied a body of literature, in verse and prose, gives ample testimony to the universal competence, at times to the power of beauty, of the Old English language.

終わり方も実に味わい深いですね.さて,次回からは第4章 "Foreign Influences on Old English" へと進みます.

(以下,後記:2024/06/16(Sun)

上記の生放送は2時間かけて配信されました.アーカイヴでは2回に分けてお届けしました(2回目はプレミアム限定配信となります).

(1) 「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(前半)」

(2) 「【英語史の輪 #146】 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(後半)」

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-06-11 Tue

■ #5524. 「名前プロジェクト」のメンバー4名の発表ダイジェスト in heldio [onomastics][name_project][voicy][heldio][ogawashun][yadomisan][goshosan]

昨年の夏に立ち上げた「名前プロジェクト」 (name_project) の4名のメンバーが,9ヶ月ほどかけて「名前と英語史」に関する研究を各々進めてきました.その成果は学会シンポジウムにおける口頭発表という形で結実しましたが,それだけで終わらせるのはもったいないということで,Voicy heldio にて,それぞれのダイジェスト版を収録し,アーカイヴとして配信しました.

・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 小河舜さん(上智大学)

・ 「#1089. 「中英語の職業名 --- 英語名前史学の観点から」 --- 堀田隆一のシンポ発表ダイジェスト」 by 堀田隆一(慶應義塾大学)

・ 「#1102. 「初期近代英語におけるイエス・キリストの呼称 X に関する社会言語学的考察」 --- 矢冨弘さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 矢冨弘さん(熊本学園大学)

・ 「#1105. 「現代英語の商標にみる名前の価値とふるまい」 --- 五所万実さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 五所万実さん(目白大学)

あくまでダイジェストですので特にハンドアウトなどの資料も添付していませんし,短時間の収録かつ声で伝えられることのみをお話ししています.むしろ発表の概要としては分かりやすくなっているかもしれません.

各配信回につきまして,Voicy のコメント欄を通じてご意見やご質問などいただけますと,ご本人からの回答があるかもしれません! ぜひお寄せいただければ幸いです.

2024-06-10 Mon

■ #5523. The Long Journey of English (Peter Trudgill) [review][hel_education][toc][geography][geolinguistics][world_englishes][sociolinguistics][helkatsu]

先日,菊地翔太先生(専修大学)と話しをする機会があり,大学の授業で標題の本 The Long Journey of English: A Geographical History of the Language をテキストとして用いているとのこと.昨年出版された,社会言語学の泰斗 Peter Trudgill による英語史の本です.伝統的な英語史書というよりは,主題・副題からも読み取れる通り,英語拡大史の本といったほうが分かりやすいと思います.当然ながら,世界英語 (world_englishes) の話題とも密接に関連してきます.私は未読ですが,早速入手はしました.これから読み進めつつ,菊地先生や学生の皆さんとともに議論したいな,などと思っています.

まず,本書の目次を挙げておきましょう.

Prologue: A View from the Birthplace

1 Where It All Started: The Language Which Became English

2 The Journey Begins: The First Movement South

3 Interlude: A View from the Celtic Island

4 Heading West Again: The North Sea Crossing, 400--600

5 Anglo-Saxons and Celts in the British Highlands, 600--800

6 And Further West: Across the Irish Sea, 800--1200

7 Atlantic Crossing: On to the Americas, 1600--1800

8 Onwards to the Pacific Shore

9 Across the Equator: Into the Southern Hemisphere, 1800--1900

10 Some Turning Back: English in Retreat

11 Meanwhile . . . Britain and the British Isles from 1600

12 Transcultural Diffusion: The New Native Englishes

Epilogue: Sixteen Hundred Years On

タイトルで "Geographical" と謳っている通り,本書内には地図が豊富です.また,巻末には参考文献一覧と索引が付いています.皆さんも一緒に読んでみませんか.

なお,菊地先生は,今後「hel活」 (helkatsu) としてご自身の note 上で英語史関連の記事を書かれていくつもりだとおっしゃっていました.本書の話題も出てくるかもしれませんね.たいへん楽しみです.

・ Trudgill, Peter. The Long Journey of English: A Geographical History of the Language. Cambridge: CUP, 2023.

2024-06-09 Sun

■ #5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版 [link][etymology][review][voicy][heldio][helwa][lexicography][kdee][notice][khelf][hellog][asacul][notice]

寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を始めて11ヶ月ほどが経ちました.KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) と略称される本辞典は日本の英語史研究の宝といってよい頼もしい存在です.本ブログでも kdee のタグのついた記事にて様々に取り上げてきました.

KDEE 推しにとって,とても嬉しいお知らせがあります.来たる6月19日に新装版が刊行されることになっているのです.研究社のサイトよりこちらのページをご覧ください.本体価格10,000円(+税)で現行版よりも値上がりしていますが,諸般の事情によるものと漏れ聞いています.それでも,この辞典がさらに普及していくために,今回の新装版刊行はおおいに歓迎すべき出来事だと思います.まだお持ちでない方は,ぜひ現行版あるいは新装版で入手され,英語史や英語語彙の学びに最大限に活用していただければ.

さて,前回の私の『英語語源辞典』推し活報告は,3ヶ月ほど前のことでした(cf. 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])).この3ヶ月の間にも推し活を続けてきましたので,前回の続きとして時系列で報告したいと思います.

・ 2024年3月15日 helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画の第2回が開催される.

・ 2024年4月27日 朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の開講がスタートする.1年かけて全12回の講座を毎月指定土曜日に開催予定.初回は「英語語源辞典を楽しむ」.本シリーズ講座では KDEE 以外の英語語源辞典も参照するがメインは KDEE.なお,2018年にも『英語語源辞典』に注目しつつ朝カルで英語語源講座を開いたことがある(cf. 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])).

・ 2024年5月14日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」にて,A の項目が踏破された旨が報告される.偉業.

・ 2024年5月18日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第2回「英語語彙の歴史を概観する」が開講される.

・ 2024年6月6日 heldio にて「#1101. 『英語語源辞典』凡例読みシリーズ with 藤原郁弥さん&青木輝さん」が配信される.

・ 2024年6月8日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第3回「英単語と「グリムの法則」」が開講される.

皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-06-08 Sat

■ #5521. simpleton, singleton の -ton [suffix][onomastics][personal_name][name_project][by-name][toponymy][etymology][helkatsu][analogy][link][rifaraji]

「#5461. この4月,皆さんの「hel活」がスゴいことになっています」 ([2024-04-09-1]) や「#5484. heldio/helwa リスナーの皆さんの「hel活」をご紹介」 ([2024-05-02-1]) などでご紹介した活動的なhel活実践者の1人 lacolaco さんが,note 上で「英語語源辞典通読ノート」という企画を展開されています.『英語語源辞典』(研究社,1997年)を通読しようという遠大なプロジェクトで,目下Aの項を終えてBの項へと足を踏み入れています.特におもしろい語源の単語がピックアップされており,とても勉強になります.

lacolaco さんは,プログラマーを本業としており,Spotify/Apple Podcast/YouTube にて「リファラジ --- リファクタリングとして生きるラジオ」をお相手の方とともに定期的に配信されています.私自身は言語処理のために少々プログラムを書く程度のアマチュアプログラマーにすぎませんが,「リファクタリング」は興味をそそられる主題です.

リファラジ最新回は6月4日配信の「#25 GoF③ Singleton パターンには2つの価値が混ざっている」です.プログラムのデザインパターンとしての「Singleton」が話題となっていますが,配信の9:00辺りで,そもそも singleton という英単語は何を意味するのか,とりわけ -ton の部分は何なのかという問いが発せられています.

『英語語源辞典』には見出しが立っていなかったので,他の辞典等に当たってみました.ここでは OED より singleton NOUN2 の項目をみてみましょう.

1. Cards. In whist or bridge: The only card of a suit in a hand. Also attributive.

1876 If..the lead is a singleton..it may be right to put on the ace. (A. Campbell-Walker, Correct Card Gloss. p. vi)

初出は1876年で,トランプの「1枚札」が原義となっています.その後「ひとりもの」「1個のもの」「単集合(1つの構成要素しかもたない集合)」などの語義が現われています.語源欄には次のようにあります.

single adj. + -ton (in surnames with that ending). Compare simpleton n.

問題の語尾の -ton については,OED は,姓にみられる接尾辞 -ton だろうと見ているようです.ここで simpleton を参照せよとあります.確かに single と simple は究極的には同語根に遡るラテン借用語ですし,関連はありそうです.simpleton の語源欄をみてみましょう.

Probably < simple adj. + -ton (in surnames with that ending), probably originally as a (humorous) surname for a generic character (compare quot. 1639 and note at sense 1).

地名に付される接尾辞 -ton の転用という趣旨のようです.この -ton は,古英語 tūn (囲われた土地)に由来し,現代の town に連なります (exx. Hampton, Newton, Padington, Princeton, Wellington) .ちなみに,地名に由来する姓は一般にみられるものです.

この simpleton の初例は1639年となっており,まぬけな人物をからかって呼ぶニックネームとして使われています.

1. An unintelligent, ignorant, or gullible person; a fool.

In quot. 1639 as a humorous surname for a character who gathers medicinal herbs and is also characterized as stupid, and so with punning reference to simple n. B.II.4a.

1639 Now Good-man Simpleton... I see you are troubled with the Simples, you had not need to goe a simpling every yeare as you doe, God knowes you have so little wit already. (J. Taylor, Divers Crabtree Lectures 10)

以上をまとめれば,simpleton という造語は単純まぬけの「単山さん」といったノリでしょうか.言葉遊びともいうべきこの語形成が,後に simple と同根関連語の single にも類推的に適用され,singleton という語ができあがったと想像されます.

地名と関連して town, -ton については「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#1395. up and down」 ([2013-02-20-1]),「#5304. 地名 Grimston は古ノルド語と古英語の混成語ではない!?」 ([2023-11-04-1]) を参照.

なお,やはりhel活実践者であるり~みんさんも,リファラジからの singlton 語源問題について,こちらの note コメントで反応されています.

2024-06-07 Fri

■ #5520. -ester 語尾をもつ中英語の職業名ベースの姓 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][suffix][etymology][word_formation][agentive_suffix][latin][productivity]

標記の行為者接尾辞 (agentive_suffix) について「#2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster」 ([2015-04-24-1]) や「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1]) で取り上げてきた.-ster はもともと女性の行為者接尾辞だったといわれるが,実はこれについては論争もあり,問題含みの形態素である (Fransson 42--45) .

中英語の職業名ベースの姓を広範に調査した Fransson もこの件について議論している.問題の核心に迫るには,まずは記述が重要であるとして,Fransson はイングランド各地より -ester 語尾をもつ42個の姓を集めた.列挙すると以下の通り (41) .

Bakestere, Blacchester, Blakestere, Bleykestere, Blextere, Bredmongestere, Brewstere, Kallemakestere, Capiestere, Cardestere, Kembestere, Combestere, Corklittster, Cuppestere, Deyster, Dreyster, Fullester, Girdelester, Heustere, Huckestere, Litester, Lokyestere, Madster, Maltestere, Mongestere, Quernestere, Ridelestere, Ropestere, Scherestere, Semester, Sewstere, Sheppestere, Sopestere, Tannestere, Thakestere, Touestre, Upholdestere, Wadester, Webbester, Whelster, Wyggester, Wollestere

もちろん議論の本番はこれからなのだが,これらの姓の分布が地域によって異なっていたり,名前の主が男性か女性かの比率も異なっているという事情があるようだ.単なる語源や語形成の話しにとどまらず,職業と姓と性という社会的な次元のトピックへと展開していきそうな匂いがプンプンしてきた.深みにはまらないように注意しなければと自身をいさめつつ.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-06-06 Thu

■ #5519. 前置詞 pace 「○○さんには失礼ながら」 [oed][latin][preposition]

本ブログでは今週はちょっとした前置詞ウィークとなっています.「#947. 現代英語の前置詞一覧」 ([2011-11-30-1]) でみたように,英語の前置詞は実に豊富です.ヘンテコな前置詞,見たことのない前置詞,高頻度だけれども使い方の難しい前置詞など,一覧を眺めているだけで圧倒されます.

今回紹介したいレアな前置詞の1つが pace です.「歩調;ペース」を意味する名詞の pace /peɪs/ ではなく,「~には失礼ながら」 (= with due deference to, by the leave of) を意味する前置詞としての pace です.発音は /ˈpeɪsi, ˈpɑːʧeɪ, ˈpɑːkeɪ/ などとなります.人と意見が異なるときに持論を述べる際に「~さんのお許しをいただきまして」と前置きする表現です.これによって口調が柔らかくなることもあれば,かえって皮肉が効いて辛口になることもあるので,使用には注意が必要です.I do not, pace my rival, hold with the ideas of the reactionists. や The evidence suggests, pace Professor Jones, that the world is becoming warmer. などと挿入的に用いられることが多いようです.

この前置詞はラテン語の pāx (平和,安寧,好意,恩恵,許可)の奪格 pāce を借りたものです.ラテン語では(代)名詞の属格が後続し,pāce tuā (あなたの許可により)などと用いられました.これが英語にもそのまま pace tua として入ってきています.同様に pace tanti viri [or tantorum virorum] 「高名なお方のお許しを得て,僭越ながら」も英語表現として受け入れられています.

OED によると,初出は1863年と英語史上では新しく,以下の5例文が挙げられていました.

1863 Mendelssohn was an artist passionately devoted to his art, who (pâce Dr. Trench) regarded art as virtù. (Fraser's Magazine November 662/1)

1883 Pace the late Sir George Cornewall Lewis, Mr. Scofield is right. (Standard 1 September 2/2)

1911 The colour [of fruit]..is a tacit invitation (pace the gardener) to the feast. (Chambers's Journal November 720/1)

1955 Nor, pace Mr. Smith, was I for one moment defending immorality in the journalist. (Times 7 July 9/6)

1995 I do not believe, pace Peirce and Derrida, that it is signs all the way down, and that, pace Dennett, there is no distinctive human intentionality, and that, pace almost everyone, thinking is fundamentally linguistic. (Computers & Humanities vol. 29 404/1)

この前置詞,皆さんも機会があったら使ってみてください.

2024-06-05 Wed

■ #5518. 3年ぶりに再ブレイク --- 井上逸兵(著)『英語の思考法』(筑摩書房,2021年) [youtube][inohota][inoueippei][notice][voicy][heldio]

毎週水・日の午後6時に新作動画を配信している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でご一緒している井上逸兵さんの3年前の新書『英語の思考法』が再ブレイクしています.

あるインフルエンサーの方の言及が再ブレイクの直接のきっかけとのことですが,井上さんの分析によると,本質的な背景もあるのではないかとのことです.最新の YouTube 回で,この辺りをお話しいただいています.「#237. インフルエンサーさんのおかげだが,その背後にあるものは?」をご覧ください.

井上さんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも何度か対談させていただいています.『英語の思考法』を著者とともに語る贅沢な配信回もあります.ぜひお聴きいただければと思います.

・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)

・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#726. #726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」 (2023/05/28)

なお,もしかすると本日6月5日(水)の夕方に,井上逸兵さんと Voicy heldio で生放送をお届けするかもしれません(あるいは後日にアーカイヴ配信します).こちらからチャンネルをフォローしていただけますと通知が入るようになりますので,ぜひフォローをよろしくお願いいたします.

・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.

2024-06-04 Tue

■ #5517. 大学生に尋ねました --- あなたの「推し前置詞」は何ですか? [preposition][hel_education]

昨日の記事「#5516. あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-03-1]) では,変わったお題を取り上げました.そこでも触れたように,先に大学生にも同じ質問を投げかけており,たくさんの興味深い回答が集まってきています.推し前置詞を挙げてもらい,さらになぜそれを推すのかの理由も挙げてもらいました.この回答集を読むのが非常におもしろく,夕べ読みながら時間があっという間に過ぎ去りました.今回は全体の一部にすぎませんが,ざっとまとめてみます.

| 推し前置詞 | 推しの理由 |

|---|---|

| about | on + by + out とは知らなかった! |

| according to | 2語なのに前置詞! |

| across | cross 「十字架」が意味に含まれているとは! |

| after | 接続詞としての機能ももつ前置詞の代表選手! |

| against | 「~に反して」と「~に寄りかかって」の語義が共存! |

| among | between とちょっと違うのが萌える! |

| as | 多義すぎる! |

| at | 前置詞問題で迷ったら at を選べ!(←本当?) |

| bar | 「~を除いて」を意味する前置詞とは知らなかった! |

| beyond | 「かなた」で世界が広がっていく壮大さが好き! |

| by | 地味だけれど異様に多義(OED では102語義あり)! |

| during | 動詞由来とは萌える! |

| given | 前置詞らしからぬ存在! |

| in | "in 24 hourse" などで「~後」の意味をもつ! |

| like | 動詞,名詞,形容詞,接続詞があって前置詞もある! |

| of | 超高頻度で,日本語にも「だるいオブだるい」や「アウトオブ眼中」などと取り込まれている猛者! |

| on | 意外な用法が多くワクワクする! |

| over | 壮大でロマンチック! |

| regardelss of | 語源にドラマを感じる! |

| regarding | 動詞由来,しかもフォーマル! |

| round | 「だいたい」「全体」を意味する! |

| under | under construction, under way などは「下」というよりも「中」! |

| until | by との使い分け,勘弁してください! |

| up | 明確な方向性をもつ前置詞! |

| vis-à-vis | face to face で良さそうなのに,あえてこれ! |

| with | 付帯状況の with が最高! |

| within | 前置詞のみならず副詞もあり.副詞の場合には「内面」を指すことがある! |

| without | with の反対語を作るのに,なぜ out が付くくのか不明で萌える! |

このような問題について何時間でも語り続けることのできる集団であり続けたいと感じました.尊いコミュニティに感謝.

2024-06-03 Mon

■ #5516. あなたの「推し前置詞」は何ですか? [preposition][khelf][voicy][heldio][helwa][notice]

先週末,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,標記の趣旨で2回の配信回を公開しました.「#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃん」と「#1097. あなたの推し前置詞を教えてください with khelf 青木輝さん&藤原郁弥さん」です.英語史を研究する4人に好きな前置詞とその理由を尋ねるという,それだけの回だったのですが,多くのリスナーの皆さんからコメントをいただくとともに,各リスナーからも独自の推し前置詞を挙げていただきました.

実はこの企画そのものはプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) で先に実施していたものだったのですが,盛り上がったので heldio でも実施してみた次第です.先の企画は5月のサブスクの有料配信回にてお届けしています(【英語史の輪 #135】あなたの「推しの前置詞」は何ですか?(無茶振り大会)」および「【英語史の輪 #136】「推し前置詞」回の振り返り」).

もっといえば,私の大学の授業内でも同じ質問を学生に問いかけており,この1--2週間ほどは「推し前置詞」の話題で私自身が盛り上がっていたのでした.滅多にお目にかからない前置詞もあり,卑近だけれども用法が多いので気になる前置詞もあり,皆さんがそれぞれ思い思いに選んでくれました.

結果として,様々な推し前置詞とその理由が集まってきました.まだまだ収集したいと思いますので,ぜひ本ブログをお読みの皆さんには「#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃん」等のコメント欄でリスナーさんの回答サンプルを読んでいただいた上で,同じそちらのコメント欄に,ご自身の推し前置詞とその理由を書き込んでいただければと思います.

参考までに「#947. 現代英語の前置詞一覧」 ([2011-11-30-1]) を訪問いただければ,英語の前置詞には少なくとも194個ほどがあることが分かると思います.この中から,コレだと思ったものを選び,コメントにお寄せ願います.

2024-06-02 Sun

■ #5515. 中英語の職業一覧(に近いもの) --- Fransson の著書の目次より [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][me][toc]

本ブログででは,「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として,中英語の職業名ベースの姓について,多くの記事を書いてきた.主に依拠してきた先行研究は Fransson による Middle English Surnames of Occupation 1100--1350 である.20世紀前半の古い研究だが,この分野の研究としては今でも最も充実した文献の1つである.実際,この研究書の目次を再現するだけで,中英語の職業(名)の幅がおおよそ知られるといってよい.Fransson (5--7) を再現してみよう.

Bibliography

Abbreviations

INTRODUCTION

A. Scope and Aim. Explanatory Notes

B. A Short Survey of Middle English Surnames

1. The Rise of Surnames

2. Surnames in Latin and French

3. Classification of Surnames

C. Surnames of Occupation

1. Surname and Trade. A Comparison

2. Specialized Trades

3. Names not Found in NED. Antedating

D. The Heredity of Surnames

E. Two Suffixes of Obscure History

1. The Ending -ester

2. The Ending -ier

MIDDLE ENGLISH SURNAMES OF OCCUPATION

Ch. I. DEALERS, TRADERS

A. Merchant, Dealer

B. Pedlar, Hawker, Barterer

Ch. II. MANUFACTURERES OR SELLERS OF PROVISIONS

A. Miller, Sifter

B. Corn-Monger, Meal-Monger

C. Baker, Maker or Seller of Bread

D. Cook, Sauce-Maker

E. Maker or Seller of Cheese or Butter

F. Maker or Seller of Spices, Garlics, Oil

G. Maker or Seller of Salt, Soap, Candles, Wax

H. Butcher, Poulterer

I. Seller of Fish

J. Brewere, Vintner, Taverner

Ch. III. CLOTH WORKERS

A. Manufacturers of Cloth

1. Flax-Dresser, Comber, Carder

2. Spinner, Roper

a. Spinner, Winder and Packer of Wool

b. Maker of Ropes, Strings, Nets

3. Weaver or Seller of Cloth

a. Weaver, Webster

b. Maker or Seller of Woollen Cloth

c. Maker or Seller of Linen or Hempen Cloth

d. Maker or Seller of Silk, Pall, Curtains

e. Maker of Sacks, Bags, Pouches

f. Maker of Quilts, Blankets, Mats

g. Felt-Maker, Worker in Horsehair

4. Fuller, Teaseler, Shearman

5. Dyer and Bleacher of Cloth

a. Dyer, Lister

b. Dyer with Woad, Cork, Madder

c. Blacker, Bleacher, Washer

B. Manufacturers of Clothes

1. Tailor, Renovator of Old Clothes

2. Maker of Cowls, Jackets, Pantaloons

3. Maker or Seller of Hats, Caps, Hoods, Plumes

Ch. IV. LEATHER WORKERS

A. Tanner, Skinner, Currier

B. Saddler, Girdler

C. Furrier, Glover, Purse-Maker

D. Maker of Bellows or Bottles

E. Parchmenter, Bookbinder, Copyist

F. Shoemaker, Cobbler

Ch. V. METAL WORKERS

A. Goldsmith, Gilder

B. Coiner, Seal-Maker, Engraver

C. Maker of Clocks

D. Copper-Smith, Brazier, Bell-Founder

E. Tinker, Pewterer, Plumber

F. Blacksmith, Shoeing-Smith

G. Locksmith, Lorimer

H. Needler, Nailer, Buckle-Maker

I. Maker or Furbisher of Armour

J. Maker of Military Engines, Swords, Knives

K. Maker of Bows or Arrows

Ch. VI. WOOD WORKERS

A. Sawyer, Maker of Laths or Boards

B. Carpenter, Joiner

C. Maker of Carts, Wheels, Ploughs

D. Maker of Ships, Boats, Oars

E. Maker of Coffers, Boxes, Organs

F. Turner, Maker of Spoons, Combs, Slays

G. Cooper, Hooper

H. Maker of Baskets or Sieves

I. Maker of Hurdles or Palings

J. Maker of Spades or Besoms

K. Maker of Charcoal, Potash, Tinder

Ch. VII. MASONRY AND ROOFING WORKERS

A. Mason, Plasterer, Painter

B. Thatcher, Tiler, Slater

Ch. VIII. STONE, CROCKERY, AND GLASS WORKERS

A. Miner, Quarrier, Stone-Cutter

B. Lime-Burner, Tile-Maker

C. Potter, Glazier

Ch. IX. PHYSICIAN, BARBER

A. Physician, Surgeon, Veterinary

B. Barber, Blood-Letter

EXCURSUS. TOPONYMICAL SURNAMES

A. Surnames Ending in -er

B. Surnames Ending in -man

A list of Compound Surnames

Index of Surnames

いかがだろうか.網羅的という印象を受けるのではないだろうか.実際にはこれでも抜け落ちているところはあるのだが,まず参照すべき,信頼すべき文献であるという理由は分かるのではないか.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-06-01 Sat

■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

次回もお楽しみに!

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow