2022-01-07 Fri

■ #4638. 古英語に標準語はなかった [oe][standardisation][oe_dialect][idiolect]

古英語に標準語があったかどうかという問題については,すでに「#3260. 古英語における標準化」 ([2018-03-31-1]) や「#4013. 「古英語の標準語」の解釈」 ([2020-04-22-1]) で考察してきた.伝統的には「古英語の標準語」 ("Standard Old English") は,Gneuss の影響力のある論文に基づき,前提として認められてきた経緯がある.しかし,近年の研究では古英語における言語的標準は虚構であると解釈されるようになっている.

ある言語変種が標準語であると言われるとき,どのような基準でそのように言われるのだろうか.広く参照されるのは Haugen の標準化モデルである.本ブログでも「#2742. Haugen の言語標準化の4段階」 ([2016-10-29-1]) や「#2745. Haugen の言語標準化の4段階 (2)」 ([2016-11-01-1]) で取り上げてきた.すなわち Selection, Codification, Elaboration of function, Acceptance の4条件を満たした変種こそが,正真正銘の標準語というわけである.

この Haugen の基準に従う限り,伝統的に「古英語の標準語」と言われてきた後期ウェストサクソン方言,あるいは Ælfric の個人語 (idiolect) は,標準語とは認定できない.標準語ぽいものという言い方は可能かもしれないが,標準語そのものではない.Hogg (401) もこの点を指摘している.

No matter how much we modify Haugen's criteria to accommodate a different age, it is difficult to see how we can describe Ælfrician Old English as a standard language. This is not to deny the validity of Gneuss's remarks in general, but it does seem as if he misunderstood their import. There is a viable alternative. This is to claim, following Smith (1996: 65--7), that we are dealing, in the case of Ælfric, with a focused language, rather than a standard language. the mark of a focused language is that rather than having fixed, codified forms, it contains a small amount of internal variation and as such it attract other varieties which have further variations of their own. But these other varieties then tend to adopt at least some of the forms of the focused and more prestigious language.

古英語に「標準語」はなかった.あったのは「焦点化された」 (focused) 変種にすぎない,ということである.

関連して「#4014. 初期ウェストサクソン方言と後期ウェストサクソン方言の関係」 ([2020-04-23-1]) も参照.標準化の議論一般についてはや standardisation もどうぞ.

・ Gneuss, H. "The Origin of Standard Old English and Æthelwold's School at Winchester." Anglo-Saxon England 1 (1972): 453--58.

・ Hogg, Richard. "Old English Dialectology." Chapter 16 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 395--416.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2018-04-04 Wed

■ #3264. Saussurian Paradox [saussure][sociolinguistics][history_of_linguistics][idiolect][methodology]

標題の「ソシュールのパラドックス」について,「#3245. idiolect」 ([2018-03-16-1]) で触れた通りだが,改めて『新英語学辞典』の "sociolinguistics" の項 (1124) の記述を読んでみよう,

構造言語学では,言語単位の対立関係に基づいて成立している構造を明らかにすることが中心的な課題であり,そのために言語を共時的な静態においてとらえ,資料はできるだけ等質的であることが必要であると考えた.その裏にある言語観は,言語はその理想的な姿においては単一の構造体である (monolithic) とするものである.その単一体を求めるために,個人的なゆれ,場面ごとに変容する部分は自由変異,あるいは乱れ・逸脱として切り捨てた.目標はある言語社会に共通の構造体(=ラング)を求めることでありながら,資料の等質性を求めて,ついには個人言語 (idiolect) を対象とするという状態に至った.Labov (1972a) はこれを 'Saussurian Paradox' と呼ぶ.構造の単一性を求めて言語は実際の使用場面から切り離され,単一の 'ideal speaker-hearer' の言語能力を求めるのだとして,資料は高度に理想化され,現実から遊離した形に整えられた.

言語学史的には,ソシュールの創始した構造言語学は,言語構造が等質的であり単一的であることを意識的に前提とすることで,揺れを考慮しなくてよいという方法論上の正当性を確保したのだろうと考えている.実際には等質的でもなければ単一的でもないし,揺れも存在する.しかし,あえて切り捨てて前進するという行き方もあるだろうと.その行き方は確かに方法論としては悪いことではないだろう.しかし,言語の variation や variability は,あくまで脇に置いたのであって,存在しないわけではない.

理論的理想と実践的現実は常に背反する.理論を扱っている場合には,現実から遊離しすぎていないだろうかという問いかけを,実践的に研究している場合には,あまりに小さな揺れにこだわってはいないかという自問が必要だろう.

関連して「#2202. langue と parole の対比」 ([2015-05-08-1]) を参照.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2018-03-16 Fri

■ #3245. idiolect [terminology][idiolect][history_of_linguistics][saussure]

同一の方言に属する個人の間でも,細かくみれば発音,文法,語彙などの点で個人的な差が見られ,全く同じ言葉遣いをする人は二人といない.この事実に鑑みて,idiolect 「個人(言)語」というものを考えることができる.新英語学辞典の "idiolect" の項には次のようにある.

Bloc (1948) が初めて用いた術語で,1個人のある1時期における発話の総体を指す.それは発音・文法・語彙の全体にわたり,個人的な癖まで含む.

「個人言語」の概念の発展はアメリカの構造言語学の考えかたと強く結び付いている.すなわち,言語の構造性を明らかにするためには資料をできるだけ等質的にすべきだと考え,異なった方言,同一方言の異なった時代の資料の混同を厳に戒め,最も等質的な資料として個人言語にたどりついた.また言語研究は,どのみち具体的な個人言語を出発点とせざるをえないのであるという理解も大きな支えとなっている.〔中略〕

同一の地域的あるいは社会的方言に属する個人間の個人言語の差異の現われ方は言語の部分によっていろいろである.音韻体系では差異が最も少なく,文法体系がそれに次ぐ.語彙体系では差が最も激しい.常連の連語,つまり「ことば癖」の面にも大きい個人差が見られる.

言語学者がラングという社会に共通の構造体を追い求めながらも,idiolect という極めて個人的な地点に行き着いてしまったというくだりは,Labov のいう "Saussurean Paradox" を指している(「#2202. langue と parole の対比」 ([2015-05-08-1]) も参照).

また,引用の最後の段落で個人間の idiolect の差異が話題となっているが,ある1人の話者の idiolect 内部を考えても,はたして本当に等質的なのだろうかという疑問が生じる.たとえば,個人が標準語と非標準語など複数の変種を操れる場合,すなわち linguistic repertoire をもっている場合には,その話者は複数の idiolects をもっていることになり,それは社会言語学的な異質性を示しているにほかならない.ただし,repertoire を構成する一つひとつを仮に style と呼んでおくとすれば,各 style を指して idiolect とみなすやり方はあるだろう.

いずれにせよ「等質的な idiolect」もまた,言語学の作業のために必要とされるフィクションと考えておくのがよさそうだ.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Block, B. "A Set of Postulates for Phonetic Analysis." Language 24 (1948): 3--46.

2015-05-08 Fri

■ #2202. langue と parole の対比 [saussure][linguistics][idiolect]

広く知られているように,ソシュールは langage を langue と parole の2種類の認識論的対象へと区分し,互いに対置させた.英語にはフランス語の langage に対応する語は存在しないが,langue と parole については Ullmann はそれぞれ language, speech と訳した.Ullmann (21) に,それぞれの特徴が対比的に示されている表があるので,それを掲げよう.

| Language | Speech |

|---|---|

| Code | Encoding of a message |

| Potential | Actualized |

| Social | Individual |

| Fixed | Free |

| Slow-moving | Ephemeral |

| Psychological | Psycho-physical |

それぞれの対比について簡単にコメントすると次のようになる.1点目は,コードそのものとその使用という対立だ.langue (language) は静的な体系だが,parole (speech) は動的な過程である.後者においては話し手が encode し,聞き手が decode するという関係が成り立つ.

2点目に,langue は潜在的な状態であり,それは parole によってはじめて実現化される.音でいえば,前者は音のイメージであり,後者は実現される音である.これは,音韻論と音声学の考察対象の差異に相当する.

3点目に,langue は社会の共有財産だが,parole は個人の一回きりのその場限りの現象である.

4点目に,parole は個人に属するものであるから,個人こそがその支配者である.個人の話し手がいつ何と言おうが,どのように言おうが,他人にはおかまいなしである.他人に理解不能な言葉を使う自由すらある.しかし,langue に対しては,個人は受動的であり,無力に等しい.どの個人も,物心ついたときにはすでに母語の langue に縛られているのであり,普通はそれを独力で変化させることもできない.その意味で langue は固定的である.

5点目に,parole は発せられたその瞬間に流れ消え去るという点で,つかの間の現象であるのに対し,langue は変化するとしても緩慢であり,事実上止まっているかのようである.

6点目は,langue はイメージであるからあくまで心理的であるが,parole は具体的実現であるから物理的でもある.もっとも,言語には意味という側面があり,これは parole においても langue においても心理的にしかありえないため,parole は「心理・物理的」という特徴を備えることになる.

上の6点のうち,特に2点目と3点目が鍵である.社会と個人,潜在と実現という対立が,ソシュールの2分法のキモだろう.ただし,ソシュールの網をかいくぐるような,「個人」の「潜在」的言語能力としての個人語 (idiolect) という概念を考えることもでき,この2分法が決して水を漏らさぬ区分ではないことも確かである.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2014-11-09 Sun

■ #2022. 言語変化における個人の影響 [neolinguistics][geolinguistics][dialectology][idiolect][chaucer][shakespeare][bible][literature][neolinguistics][language_change][causation]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) の記事で,連日イタリア新言語学を取り上げてきた.新言語学では,言語変化における個人の役割が前面に押し出される.新言語学派は各種の方言形とその分布に強い関心をもった一派でもあるが,ときに村単位で異なる方言形が用いられるという方言量の豊かさに驚嘆し,方言細分化の論理的な帰結である個人語 (idiolect) への関心に行き着いたものと思われる.言語変化の源泉を個人の表現力のなかに見いだそうとしたのは,彼らにとって必然であった.

しかし,英語史のように個別言語の歴史を大きくとらえる立場からは,言語変化における話者個人の影響力はそれほど大きくないということがいわれる.例えば,「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]) や「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]) の記事でみたように,従来 Chaucer の英語史上の役割が過大評価されてきたきらいがあることが指摘されている.文学史上の役割と言語史上の役割は,確かに別個に考えるべきだろう.

それでも,「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) などの記事でみたように,ある特定の個人が,言語のある部門(ほとんどの場合は語彙)において限定的ながらも目に見える貢献をしたという事実は残る.多くの句や諺を残した Shakespeare をはじめ,文学史に残るような文人は英語に何らかの影響を残しているものである.

英語史の名著を書いた Bradley は,言語変化における個人の影響という点について,新言語学派的といえる態度をとっている.

It is a truth often overlooked, but not unimportant, that every addition to the resources of a language must in the first instance have been due to an act (though not necessarily a voluntary or conscious act) of some one person. A complete history of the Making of English would therefore include the names of the Makers, and would tell us what particular circumstances suggested the introduction of each new word or grammatical form, and of each new sense or construction of a word. (150)

Now there are two ways in which an author may contribute to the enrichment of the language in which he writes. He may do so directly by the introduction of new words or new applications of words, or indirectly by the effect of his popularity in giving to existing forms of expression a wider currency and a new value. (151)

Bradley は,このあと Wyclif, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton などの名前を連ねて,具体例を挙げてゆく.

しかし,である.全体としてみれば,これらの個人の役割は限定的といわざるを得ないのではないかと,私は考えている.圧倒的に多くの場合,個人の役割はせいぜい上の引用でいうところの "indirectly" なものにとどまり,それとて英語という言語の歴史全体のなかで占める割合は大海の一滴にすぎない.ただし,特定の個人が一滴を占めるというのは実は驚くべきことであるから,その限りにおいてその個人の影響力を評価することは妥当だろう.言語変化における個人の影響は,マクロな視点からは過大評価しないように注意し,ミクロな視点からは過小評価しないように注意するというのが穏当な立場だろうか.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2014-10-30 Thu

■ #2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点 [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][history_of_linguistics][idiolect][neogrammarian][generative_grammar][variation]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]) および「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]) で取り上げた Weinreich, Labov, and Herzog による言語変化論についての論文の最後に,言語変化研究で前提とすべき "SOME GENERAL PRINCIPLES FOR THE STUDY OF LANGUAGE CHANGE" (187--88) が挙げられている.

1. Linguistic change is not to be identified with random drift proceeding from inherent variation in speech. Linguistic change begins when the generalization of a particular alternation in a given subgroup of the speech community assumes direction and takes on the character of orderly differentiation.

2. The association between structure and homogeneity is an illusion. Linguistic structure includes the orderly differentiation of speakers and styles through rules which govern variation in the speech community; native command of the language includes the control of such heterogeneous structures.

3. Not all variability and heterogeneity in language structure involves change; but all change involves variability and heterogeneity.

4. The generalization of linguistic change throughout linguistic structure is neither uniform nor instantaneous; it involves the covariation of associated changes over substantial periods of time, and is reflected in the diffusion of isoglosses over areas of geographical space.

5. The grammars in which linguistic change occurs are grammars of the speech community. Because the variable structures contained in language are determined by social functions, idiolects do not provide the basis for self-contained or internally consistent grammars.

6. Linguistic change is transmitted within the community as a whole; it is not confined to discrete steps within the family. Whatever discontinuities are found in linguistic change are the products of specific discontinuities within the community, rather than inevitable products of the generational gap between parent and child.

7. Linguistic and social factors are closely interrelated in the development of language change. Explanations which are confined to one or the other aspect, no matter how well constructed, will fail to account for the rich body of regularities that can be observed in empirical studies of language behavior.

この論文で著者たちは,青年文法学派 (neogrammarian),構造言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar) と続く近代言語学史を通じて連綿と受け継がれてきた,個人語 (idiolect) と均質性 (homogeneity) を当然視する姿勢,とりわけ「構造=均質」の前提に対して,経験主義的な立場から猛烈な批判を加えた.代わりに提起したのは,言語は不均質 (heterogeneity) の構造 (structure) であるという視点だ.ここから,キーワードとしての "orderly heterogeneity" や "orderly differentiation" が立ち現れる.この立場は近年 "variationist" とも呼ばれるようになってきたが,その精神は上の7点に遡るといっていい.

change は variation を含意するという3点目については,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) や「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]) を参照.

6点目の子供基盤仮説への批判については,「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1]) も参照されたい.

言語変化の "multiple causation" を謳い上げた7点目は,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) でも引用した.multiple causation については,最近の記事として「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) と「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) でも論じた.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2013-01-28 Mon

■ #1372. "correlational sociolinguistics"? [sociolinguistics][variation][language_change][causation][idiolect]

社会言語学では様々な調査が行なわれており,すでに古典的とされる著名な調査がいくつもある.本ブログでは,そのうちのほんの少数に過ぎないが,以下の話題に触れてきた.

・ 「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1])

・ 「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1])

・ 「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1])

・ 「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1])

いずれの調査も,階級や性など話者集団の社会的な区別が言語的変異と対応しているということを明らかにしている.このような研究結果をみると,確かに社会と言語とが関係していることはわかるが,なぜ相関しているのか,その相関関係が何を意味するのかという,より深い疑問が生じる.だが,多くの研究では,そこまで踏み込んだ議論には至らないことが多い.そこで,社会言語学は,社会と言語の相関関係を指摘して終わるだけの "correlational sociolinguistics" であるとの批判がなされてきた.言語学と社会学のそれぞれにおいて設定されているパラメータを付け合わせたに過ぎず,社会言語学という分野が独自に明らかにする知見というのは少ないという批判だ.

確かに,この批判は社会言語学者が重く受け止めるべき批判だと思われる.Wardhaugh (11--12) などもこの問題について紙面を割いて議論しているが,この批判への回答としてよくまとまっているのは Trudgill (39--41) だろう.Trudgill は次の5点を挙げて,"correlational sociolinguistics" との批判に答える.

(1) 言語的な証拠を基盤として話者に社会的地位を付与するにあたり,正確にどのような情報を用いているかを明示している.

(2) 対象としている言語共同体の社会構造について何かを教えてくれる.例えば,Norwich の例では,当該社会を Middle Class と Working Class へ大きく二分して捉えることが妥当であることを示唆する.

(3) 個人語 (idiolect) の振る舞いを予想することはできないが,ある社会集団の平均的な振る舞いを予想することが可能となる.

(4) 区別される社会集団の間の言語的差異は,あくまで相対的かつ連続的なものであることを示す.問題となっている差異が,質的な違いではなく量的な違いであることを示す.

(5) 言語変化にかかわる過程について多くの示唆を与えてくれる.

Trudgill は,社会言語学の自立は特に (5) にかかっていると考えている節がある."correlational sociolinguistics" ならぬ "causational sociolinguistics" (?) なる分野の発展が期待されている.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2012-10-28 Sun

■ #1280. コーパスの代表性 [corpus][representativeness][variety][idiolect][methodology]

コーパスにとって代表性 (representativeness) が命であることは,コーパスの定義上 ([2010-11-16-1]) あきらかであるし,昨日の記事「#1279. BNC の強みと弱み」 ([2012-10-28-1]) で紹介した Leech もとりわけ主張している点である.McEnery et al. (13) は,代表性について,Leech の定義を参考にしながら "a corpus is thought to be representative of the language variety it is supposed to represent if the findings based on its contents can be generalized to the said language variety" と述べている.

代表性を具体的に考えてみよう.例えば BNC がターゲットとするような,現代イギリス英語という一般的な変種を収録するコーパス (general corpus) の代表性はどのようにすれば得られるのか,その理論化は難しい.話し言葉と書き言葉の割合の問題を考えると,それぞれを50%ずつに割り振ることは,現代イギリス英語の代表性を約束してくれるだろうか.Leech の表現でいえば "impressionistic" とならざるを得ないが,今この瞬間に行なわれている現代イギリス英語の圧倒的な部分が,話し言葉においてではないか.もしそうだとすれば,話し言葉コーパスの割合を,例えば80%ほどに設定するほうがより代表性を確保できるのではないか.母体となる現代イギリス英語の全体像を直接つかむことができない以上,その代表性の議論は行き詰まってしまう.

コーパス(特に一般コーパス)の代表性という場合に,これを balance と sampling という2つの概念に分けて考えることがある.McEnery et al. (13) では,"the representativeness of most corpora is to a great extent determined by two factors: the range of genres included in a corpus (i.e. balance . . .) and how the text chunks for each genre are selected (i.e. sampling . . .)" と説明されている.

balance とは,BNC の用語でいうところの domain や genre という分類の設定に関するものである.例えば,現代イギリス英語のコーパスを標榜しながらも,イギリスの新聞の英語だけを集めたコーパスは,representativeness の点で難がある.現代イギリス英語には書き言葉だけでなく話し言葉もあるし,前者については新聞英語だけでなく文学英語もあれば電子メール英語もあるし,買い物メモ英語もあれば,日記英語もある.これらのあらゆる domain や genre を考慮に入れたいと思うが,果たしていくつの text domain があるのだろうか.新聞英語に限っても,タブロイドもあれば高級紙もある.1つの新聞内でも,社会面,スポーツ面,社説などを区別する必要はないのか,社会面であれば国内記事と国際記事の区別はどうか,等々.理論的にはどこまでも細分化しうる.話し言葉でも同様に細分化を推し進めていけば,個人語 (idiolect) ,さらに個人語における register 別の現われ,などのアトムへと終着してしまう.実際のコーパス作成上は,常識的なレベルで妥協することになるが,「常識的」と "impressionistic" はほぼ同義だろう.

sampling とは代表性を得るための手法である.母体の言語的特徴が再現されるように,質と量の点において考慮を加えながら,コーパス内に各 domain を案配するための理論と実践である.ここには,sampling unit として何を設定するか(典型的には,本,雑誌,新聞などの製品としての単位),そのような単位をリスト化する作業の範囲 (sampling frame) をどこまでに設定するか(特定の年への限定や,ベストセラー本への限定など),標本収集は完全なランダムにするかある程度の体系化を加えた上でのランダムにするか,著作権の問題をどう乗り越えるかなどの,理論的・実践的な問題が含まれる.

代表性に関わるもう1つの概念として,closure あるいは saturation と呼ばれるものもある.McEnery et al. (16) によれば,"Closure/saturation for a particular linguistic feature (e.g. size of lexicon) of a variety of language (e.g. computer manuals) means that the feature appears to be finite or is subject to very limited variation beyond a certain point." と説明されている.平たくいえば,これ以上コーパスの規模を大きくしても,語彙構成の割合は変わらないという規模に到達すれば,そのコーパスは saturated であると考えられる.代表性の指標としては,balance よりも saturation のほうがすぐれているという指摘もあるが,saturation は主として語彙が念頭にあり,他の言語項目への応用は試みられていないのが現状である.

代表性は,定義上コーパスの命であるとはいっても,定義先行というきらいはある.それを確保するための理論もないし,検証法もない.すべてのコーパス編纂者に立ちはだかる頭の痛い問題だろうが,コーパスは次々と編纂されている.理論的な問題は別にして,ひたすら編纂と使用を続けてゆき,ノウハウをため込むべき段階にあるのかもしれない.

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2010-06-16 Wed

■ #415. All linguistic varieties are fictions [variety][idiolect]

本ブログでは英語の変種 ( varieties ) を取り上げる機会が多いが,変種とはそもそも捉えがたい存在である.Algeo によると,言語における変種はすべて虚構であり抽象化である.

ALL LINGUISTIC varieties are fictions. Because language is constantly changing, adapting to the circumstances of its use and the moods of its users, every instance of use is unique and different from every other. (3)

英語一つをとっても,国際的に広く用いられている英語 ( international English ) の変種を言語的に明確に定義することはできない.国際英語を特徴づけるおよその核があるということは誰しもがわかっている.しかし,国際英語全体にしろその核にしろ言語として刻一刻と揺れ動いているのであり,正確なスナップショットを捉えることは不可能である.同じことは,British English や London English といった地域変種,Old English や Middle English といった通時変種,学生英語や女性英語といった社会変種など,あらゆるレベルの変種についてもいえる.究極的には個人変種 ( idiolect ) ですら刻一刻と揺れ動いているのであり,正確なスナップショットを捉えることはできない ( see also [2009-12-11-1] ).

これが言語の現実であるから,言語を変種へ区切ろうとする営みはすべて抽象化の作業であり,結果として区切られた変種はすべて虚構である.だが,Algeo も言っているように,それは便利な ( useful ) な虚構である.変種に特定の名前をあてがい,それが言語的実在に対応するのだという仮定を立てない限り,もとより言語学は成り立たない.「言語」や「変種」といった用語を曖昧に用いることが許されるがゆえに,言語研究が可能になるのだから不思議である.言語学においても「変種」などの用語の定義はもちろん重要だが,定義というスナップショットでは捉えきれないものを相手にしているということは覚えておく必要がある.一つの視点として定義というスナップショットを利用すべき場面もあれば,定義にこだわらずにある用語を自由でルースに用いるべき場面もあるのだろう.

449年より前の段階の言語を English と呼ぶのは適切かどうか,Tok Pisin を English と呼ぶのは適切かどうか.このような問題は用語の問題に過ぎず,現実的には問われている文脈に応じて臨機応変に Yes か No と答えておけばいいのではないか.もっとも,一貫した態度を決めなければならない状況というのもあるのかもしれないが.

本記事は Algeo の "meditative" な論文を読んだ感想だが,つられて "meditative" な話になってしまった.

・ Algeo, John. "A Meditation of the Varieties of English." English Today 27 (July 1991): 3--6.

2009-12-11 Fri

■ #228. 英語変種のモデル (2) [variety][idiolect][elf][model_of_englishes]

昨日の記事[2009-12-10-1]に引き続き,英語変種のモデルを掘り下げる.

[2009-12-10-1]で示したモデルによれば,英語話者がある状況において用いる変種 ( variety ) は,"the common core" と六つのパラメータの値で記述できる.逆にいえば,"the common core of English" に六つのパラメータの値を掛け合わせると,ある一つの変種が定まる.

だが,このように定まった変種の内部においても,まだ変種は現れうる.例えば,同じ話者が同じ環境・文脈で,意味的・語用的な差を含めずに,二つ以上の表現を選択肢としてもつ場合がある.Quirk et al. (30) は次のような例を挙げている.

He stayed a week or He stayed for a week

Two fishes or two fish

Had I know or If I had known

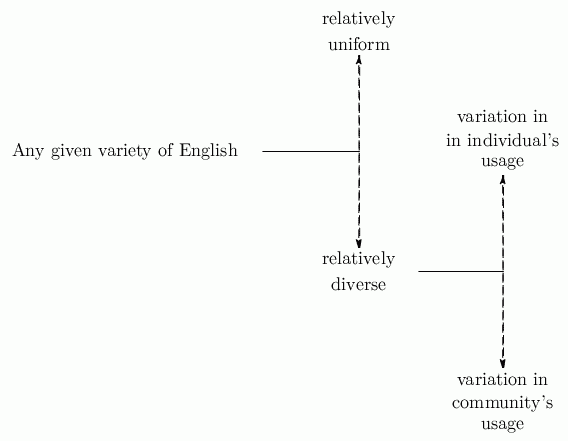

一方が他方よりも形式的である,などということが統計的にはあり得るかもしれないが,それほど明確な差ではない.この場合,六つのパラメータによって定められた変種の内部に,ミクロなレベルでの変種が潜んでいること ( varieties within a variety ) を示唆する.このミクロな変種内の構造は,以下のようにモデル化されている.

ある一つの変種,例えば,イギリスの標準英語で,英語史の講義を口頭で比較的インフォーマルな言葉遣いおこなっている場合の英語変種を想定しよう.英語史の専門用語を用いる場合には,およそ固定化している用語が多いので,"relatively uniform" なミクロ変種を用いていることになる.しかし,講義は専門用語だけで進めるわけではなく,特にインフォーマルな言葉遣いで進めている場合には,くだけた話しを含めることもあるだろう.強調語を使う必要が生じたときに,very, indeed, not a little, really などの比較的多様な ( "relatively diverse" ) 表現が選択肢として考えられるが,これは講義者個人のもっている選択肢というよりは,講義者を含めた言語共同体で広く共有されている選択肢 ( "variation in community's usage" ) と考えるべきだろう.だが,講義者個人の口癖として very, very, very, very, very や to a gigantic extent といった変わり種の強調語を選択肢としてもっている場合 ( "variation in individual's usage" ) ,このいずれを用いるかは完全に個人的な選択の問題である.

variety の所在を突き詰めると,結局,個人語 ( idiolect ) に行き着いてしまうようだ.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972. 30--32.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow