hellog〜英語史ブログ / 2012-08

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012-08-31 Fri

■ #1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響 [phoneme][phonology][phonetics][french][anglo-norman][systemic_regulation][phonemicisation][causation][stress][language_change][degemination]

フランス語が英語に与えた言語的影響といえば,語彙が最たるものである.その他,慣用表現や綴字にも少なからず影響を及ぼしたが,音韻や統語にかかわる議論は多くない.だが,音韻に関しては,しばしばフランス語からの借用として言及される音素がある.Görlach (337--38) によると,これには5種類が認められる.

(1) /v/ の音素化 (phonemicisation) .古英語では [v] は音素 /f/ の異音にすぎず,いまだ独立した音素ではなかった.ところが,(a) very のような [v] をもつフランス借用語の流入,(b) vixen のような [v] をもつ方言形の借用,(c) over : offer に見られる単子音と重子音の対立の消失,(d) of に見られる無強勢における摩擦音の有声化,といった革新的な要因により,/v/ が音素として独立した.同じことが [z] についても言える.(a) の要因に関していえばフランス語の影響を論じることができるが,/v/ も /z/ も異音としては古英語より存在していたし,閉鎖音系列に機能していた有声と無声の対立が摩擦音系列へも拡大したととらえれば,体系的調整 (systemic regulation) の例と考えることもできる.ここでは,Görlach は,英語体系内の要因をより重要視している([2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」を参照).

(2) /ʒ/ の音素化.この音も古英語では独立した音素ではなく,Anglo-Norman 借用語 joy や gentle の語頭音も /ʤ/ として実現されたので,中英語ですら稀な音だった./ʒ/ の音素化は,measure などの語での [-zj-] の融合に負うところが大きい.この音素化により,音韻体系に /ʤ : ʒ ? ʧ : ʃ/ の対照関係が生じた.やはり,ここでもフランス語の影響は副次的でしかない.

(3) フランス借用語に含まれる母音の影響で,新しい二重母音 /ɔɪ, ʊɪ/ が英語で音素化した.この2つが加わることで,英語の二重母音体系はより均整の取れたものとなった.

| -- | ɛɪ | aɪ | ɔɪ | ʊɪ |

| ɪʊ | ɛʊ | aʊ | ɔʊ | -- |

(4) フランス語の /y(ː), œ(ː)/ は,円唇母音としては南西方言以外には受け入れられなかった.また,/ɲ/ や l mouilli も受け入れられることはなかった.Norman 人がすでにこれらの音を失っていたからではないか.

(5) 多音節のロマンス借用語が英語の強勢体系に与えた影響がしばしば語られるが,bacon や battle のような2音節語は英語本来の強勢に順応した.ロマンス的な強勢体系が適用されたのは,3音節以上の借用語のみである.

全体として,Görlach は,フランス語の音韻上の影響はあったとしても僅少であると考えている.影響があったところでも,その影響は,英語の体系側に受け入れ態勢ができていたからこそ僅かな外圧のもとで可能となったのだ,と議論している.

. . . it is significant that phonemes said to be derived from French survive only where they fill obvious gaps in the English system --- and some of these were stabilized by loans from English dialect . . . . (337)

受け入れ側の態勢が重要なのか,外圧の強さが重要なのか.[2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」の議論を思い起こさせる.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

2012-08-30 Thu

■ #1221. 季節語の歴史 [semantic_change][lexicology][metonymy][calendar][onomasiology]

Fischer が英語の季節語に関する興味深い論文を書いている.要約すると次のようになる.

ゲルマン文化において,1年は夏と冬の2季に区分されていた.しかし,四季を区分する南欧文化との接触により,早くから春と秋の概念も入ってきてはいた.古英語では,sumer と winter の伝統的な2季区分に加えて,狭義に春の特定の1期間を表わす lencten が 広義に「春」として用いられ,狭義に秋の特定の1期間を表わす hærfest が広義に「秋」として用いられる例があり,現代のように四季の概念も語も揃っていた.ただし,lencten と hærfest のそれぞれの語には相変わらず狭義も併存していたため,専ら広義に季節を表わす現代英語の spring や autumn, fall と比べると,季節名称としての存在感はやや希薄だった.

中英語になると,古英語 lencten に対応する語は狭義へと退行する.14--15世紀には広義の「春」を失い,「春」の意味の場を巡る語彙の競合が始まる.「春」の意味の場は不安定となり,かつてのゲルマン的2季区分の記憶ゆえか,sumer が「春」をも含む超広義を発達させる.こうして,13世紀後半には,春の到来を告げる表現 Sumer is icumen in が現われた.

近代英語に入ると,「春」を巡る競合を制して,spring が台頭してくる.これは,植物が芽吹くイメージに重ね合わせた比喩として,生き生きとした表現に感じられたためかもしれない.spring of the leaf のような metonymy 表現もあれば,spring of the year のような metaphor もあった.同様に,古英語以降長らく「秋」を担当していた hervest も,18世紀の終わりまでには,やはり植物に比喩を取った fall や,フランス借用語の autumn などの類義語に徐々に地位を明け渡した.最終的に,同じように植物に比喩をとった spring と fall が生き残ったのは偶然ではないだろう.

Fischer は,以上の結論を得るために,古英語から近代英語にかけての「春」「秋」語彙を詳細に調査し,季節語の多義の消長を示す semasiological diagram と,季節に対応する類義語の消長を示す onomasiological diagram を描いた.結論の一環として,spring の存在は drag-chain によって,harvest の消失は push-chain によって説明されるとしている点も興味深い (86) .

・ Fischer, Andreas. "'Sumer is icumen in': The Seasons of the Year in Middle English and Early Modern English". Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 79--95.

2012-08-29 Wed

■ #1220. 初期近代英語における強意副詞の拡大 [emode][intensifier][adverb][synonym][flat_adverb][loan_word]

昨日の記事「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1]) で参照した Peters は,初期近代英語の強意副詞の異常な拡大について調査している.この時代は,強意副詞の拡大が英語史上もっとも激しかった時期である.しかも,その供給源が従来は典型的だった locality, dimension, quantity を表わす語よりも,quality を表わす語へと移っていったというのが特徴的であるという (Peters 271) .

OED での調査によると,強意副詞拡大の第1のピークは,1590--1610年にあり,次のような語が含まれる (Peters 272) .

ample, capitally, damnable, damnably, detestable, exquisitely, extreme, grievous, grossly, horribly, intolerable, pocky, rarely, spaciously, strenuously, superpassing, surpassing, terribly, tyrannically, uncountably, unutterably, vehemently, villainous, violently

第2のピークは1650--60年にあり,ほぼすべて借用語がソースとなっているのが特徴的だという.これにつていは,簡便な一覧が与えられていなかった.

では,なぜ初期近代英語で強意副詞が拡大したのだろうか.Peters は,供給源である語彙の多様性(借用語も含め)と口語的な文体の文章が増えてきたという事実を指摘している (273) .昨日指摘したように,強意語には常に自己刷新ともいうべき諸作用が働いている.そのような内圧がかかっているところへ,初期近代英語期に,借用語の流入と口語的な文体の出現という外圧が加わった.言語内外の要因が組み合わさり,とりわけこの時期に強意副詞が拡大したのではないか.

同時期の借用とその副詞への影響については,特に以下の記事を参照.

・ [2009-08-19-1]: 「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」

・ [2010-08-18-1]: 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」

・ [2012-01-06-1]: 「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」

・ [2012-07-12-1]: 「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」

・ Peters, Hans. "Degree Adverbs in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 269--88.

2012-08-28 Tue

■ #1219. 強意語はなぜ種類が豊富か [intensifier][adverb][synonym][thesaurus][sociolinguistics]

強意語に作用する「限界効用逓減の法則」については,[2012-01-14-1]の記事その他で触れてきた.強意表現は使われてゆくうちに徐々に強意が失せてくるため,話者は新たな強意表現を求める.そして,その新表現も強度が薄まり,次の表現が欲しくなる.この永遠のサイクルに潜む原理が「限界効用逓減の法則」である.新表現の欲求の背後には,真の強意を伝えたいという意図が働いていることは間違いないが,それだけではない.話者の独創的でありたいという希望,巧みな話術を見せたいという希望,聞き手の関心を惹きたいという希望が,その根底にある.このような欲求や希望が原動力となって,次々と新しい強意語が生まれてくる.

しかし,古い強意語がいつでも新しい強意語にとって代わられるわけではない.古い語が新しい語と併存する場合も少なくない.その場合,強意語群は累々と積み重ねられてゆき,共時的にみれば,非常に種類の豊富な類義語カテゴリーとなる.別の場合には,強意語は,ある話者集団にのみ好んで用いられる shibboleth としての役割を果たす."group identification" (Peters 271) に関与しやすい語類として,社会言語学的にも重要な語類である.

標題の質問に対しては,もう1つの回答があるように思われる.ここで取り上げている強意語とは,厳密にいえば maximizer と booster を指すが,とりわけ booster は種類が豊富である.それは,maximizer が程度の最高点を表わすという意味で点的だが (ex. absolutely, completely) ,booster は漠然と程度の高さを表わすという点で線的であり,覆う範囲がそれだけ広いからだ (ex. greatly, highly, uncommonly) .booster の供給源に感情を表わす語が少なくないが (ex. desperately, terribly, violently) ,これは感情もまた線的であり,覆う幅が広いことと関係しているだろう (Peters 271) .そして,感情を表わす語は,言うまでもなく,種類の豊富な語群である.

限界効用逓減の法則,コミュニケーション上の欲求,group identification のための手段,漠然とした程度の広がり,感情語に代表される無尽蔵の供給源.これらの要因によって,強意語は,通時的なサイクルを経験し続けるだけでなく,共時的なヴァリエーションを広げてゆくのである.

日本語の強意語については,[2012-01-19-1]の記事「#997. real bad と「すごいヤバい」」を参照.

・ Peters, Hans. "Degree Adverbs in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 269--88.

2012-08-27 Mon

■ #1218. 話し言葉にみられる whom の衰退 [pde_language_change][interrogative][relative_pronoun][corpus][ame][preposition_stranding]

現代英語における whom の衰退については,多くの研究がある.現代英語でもよく知られた言語変化であり,本ブログでも ##622,624,860,301,737 の各記事で触れてきた.かつての卒論学生にもこの話題を扱ったものがある ([2010-12-26-1]) .

最近の研究としては,Iyeiri and Yaguchi がある.これは,Michael Barlow が編纂し,Athelstan より有償で提供されている The Corpus of Spoken Professional American English (CSPAE) に基づいた研究である.CSPAE は,1990年代の専門アメリカ英語の話し言葉コーパスで,(1) White House での記者会見,(2) The University of North Carolina の教授会,(3) 数学テスト委員会の国家会議,(4) 読解テスト委員会の国家会議の,4つの状況が区分されており,全体として200万語から成る.また,CLAWS7 でタグ付けされている.研究の狙いは,whom は形式張った文体,特に書き言葉において使用されるといわれるが,では,形式張った話し言葉という環境でどの程度使われるのだろうかという問いに答えることである.

調査結果に従えば,spoken professional American English においては,whom の衰退は否定できないものの,いまだある程度の頻度では見られる.whom が生起する環境にも明らかな傾向があり,前置詞の直後においては最もよく保たれている(ただし,この環境ですら who の使用例は皆無ではない).一方,前置詞懸垂 (preposition_stranding) にはおいては who が通例である.また,who(m) が前置詞の目的語ではなく動詞の目的語として機能している場合には,より大きな揺れが見られる.

疑問詞としての whom と関係詞としての whom を比べると,前者のほうが衰退が激しい.これを説明するのに,筆者らは Rohdenburg による "Complexity Principle (transparency principle)" を援用している.これは,"[i]n the case of more or less explicit grammatical options the more explicit one(s) will tend to be favored in cognitively more complex environments" (cited in Iyeiri and Yaguchi, p. 185) という原理で,whom の議論に当てはめると,関係詞を含む構文は認知上より複雑であり,より明示的な格標示を要求する,ということになる.

上述のとおり,whom の衰退は現代英語の言語変化として取り上げられることが多い.このような話題について,references に参考資料がまとめられているのはありがたい.また,話し言葉コーパスの使用にも関心がわいた.関連して,The Michigan Corpus of Academic Spoken English というコーパスも参照.

・ Iyeiri, Yoko and Michiko Yaguchi. "Relative and Interrogative Who/Whom in Contemporary Professional American English." Germanic Languages and Linguistic Universals. Ed. John Ole Askedal, Ian Roberts, Tomonori Matsushita, and Hiroshi Hasegawa. Tokyo: Senshu University, 2009. 177--91.

2012-08-26 Sun

■ #1217. wheel と reduplication [etymology][indo-european][reduplication]

[2009-10-10-1]の記事「#166. cyclone とグリムの法則」で,ギリシア借用語 cycle や cyclone が英語 wheel とともに,印欧祖語 *kwelo-s に遡ることを確認した.cycle のほか,OE hweohl, Vedic Sanskrit cacrám, Tocharian A kukäl "chariot", Hittite kugullaš "ring-shaped bread, donut" などでは,語根の頭にある子音が繰り返され,母音とともに新しい音節が語頭に付加されているのがわかる.語根に対して reduplication (重複)が適用されている典型例である.この重複形自体は *kwe-kwl-o- "wheel" として再建されている.

Fortson (117) によれば,reduplication に強意や感情を付加する力があり,*kwe-kwl-o- は当時の人々をあっと言わせたであろう,くるくる回る道具の出現に伴う感嘆と好奇を雄弁に語っているのではないかという.reduplication は,[2009-07-02-1]の記事「#65. 英語における reduplication」でも述べたように,擬音語とも関連が深い.「くるくる」「ころころ」回転する車輪には,発明に伴う感動と強意とが相俟って,reduplication が確かにふさわしいように思える.

印欧祖語の話者が車輪をもっていたことは,「こしき」「車軸」「くびき」「ながえ」「車輪つき乗り物」「車輪つき乗り物で運ぶ」に対応する語がともに再建され,多くの娘言語にその対応語が見られることからも確実である (Fortson 36) .

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-08-25 Sat

■ #1216. 古英語期のケルト借用語 [loan_word][oe][celtic][toponymy][hydronymy]

5世紀にアングロサクソン人がブリテン島を征服した後,彼らは被征服民であるケルト人から僅かながらも言語的影響を受けることとなった.古英語期におけるケルト語の影響の最たるものは,地名である.[2012-07-28-1]の記事「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」でケルト地名についての慎重論を見たが,全体としてケルトの地名が多く残っていることは認めてよいだろう.

地名あるいは地域名として,Barr (cf. Welsh bar = "top", "summit"), Bernicia, Bredon, Brockhall, Brockholes (brocc = "badger"), Bryn Mawr, Cornwall, Creech, Cumberland, Cumbria, Deira, Duncombe (cumb = "a deep valley"), Exeter, Gloucester, Holcombe, Huntspill, Kent, Lichfield, Pendle (cf. Welsh pen= "top"), Pylle (pill = "a tidal creek"), Salisbury, Torcross, Torhill, Torr (torr = "high rock, peak"), Torhill, Winchcombe, Winchester, Worcester には,語の全体あるいは語の一部においてケルト語の etymon が含まれている.Avon, Exe, Esk, Usk, Dover, Wye などの河川名もケルト語である.

しかし,地名をのぞけば,ケルト語からの借用は僅少である.ass, binn (basket, crib), bratt (cloak), brocc (brock or badger), crag (a high steep rough mass of rock), cumb (valley), dun (dark colored), luh (lake), torr (outcropping or projecting rock, peak) などの語は,アングロサクソン人がケルト人との日常的な接触を通じて英語へ取り込んだものだろう.一方で,ancor (hermit), cine (a gathering of parchment leaves), clugge (bell), cross, cursian (to curse), drȳ (magician), gabolrind (compass), mind (diadem), stær (history) などの語は,アイルランドの宣教師によるケルト系キリスト教の普及を通じて英語に取り込まれた.

上に挙げたのは18語ばかりだが,古英語に借用されたケルト単語はおよそ網羅されている.一般には用いられない語も含まれており,ケルト借用語の存在感の薄さがわかるだろう.

以上,Baugh and Cable (75--77) を参照して執筆した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-24 Fri

■ #1215. 属格名詞の衰退と of 迂言形の発達 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics][synthesis_to_analysis]

昨日の記事「#1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-23-1]) で,中英語における被修飾名詞に対する属格名詞の位置の固定可について見たが,前置であれ後置であれ,属格名詞そのものが同時期に衰退していったという事実を忘れてはならない.属格名詞を用いた A's B の代わりに B of A というof による迂言形が発達し,前者を脅かした.この交替劇は,大局から見れば,総合から分析へ (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流に乗った言語変化である.

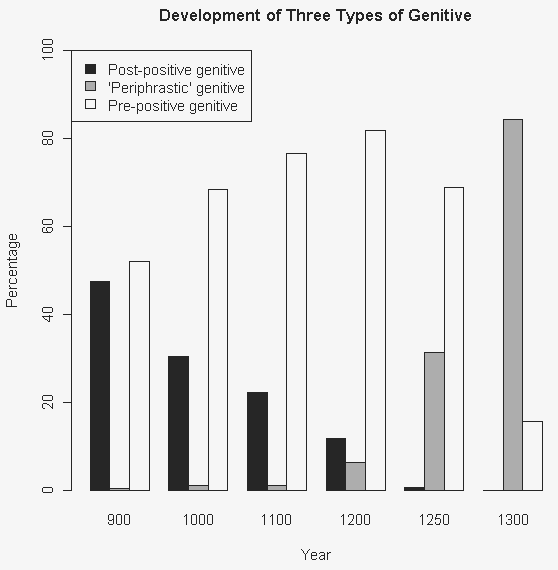

Fries (206) に与えられている表は,古英語から中英語にかけて3種類の属格(前置属格,of 迂言形,後置属格)がそれぞれどの程度の割合で用いられれたかを示す統計値である.これをグラフ化してみた.

| Post-positive genitive | 'Periphrastic' genitive | Pre-positive genitive | |

|---|---|---|---|

| c. 900 | 47.5% | 0.5% | 52.0% |

| c. 1000 | 30.5% | 1.0% | 68.5% |

| c. 1100 | 22.2% | 1.2% | 76.6% |

| c. 1200 | 11.8% | 6.3% | 81.9% |

| c. 1250 | 0.6% | 31.4% | 68.9% |

| c. 1300 | 0.0% | 84.5% | 15.6% |

グラフからは,3種類の属格の交代劇が一目瞭然である.古英語の終わりにかけて後置属格が衰退するにともなって前置属格が伸長し,その後13世紀中に of 迂言形が一気に拡大して前置属格を置き換えてゆく.of 迂言形の拡大については,Mustanoja (74--76) が詳しい.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-08-23 Thu

■ #1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics]

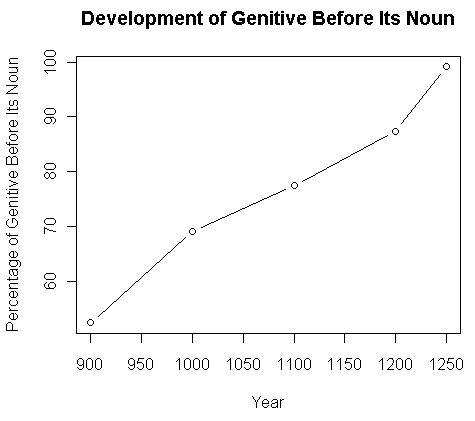

「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]) と昨日の記事「#1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-22-1]) に引き続き,Fries の研究の紹介.今回は,属格名詞が被修飾名詞に対して前置されるか後置されるかという問題について.

c900--c1250年の発展について,次のような結果が得られた (Fries 205) .

| c. 900 | c. 1000 | c. 1100 | c. 1200 | c. 1250 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Genitive before its noun | 52.4% | 69.1% | 77.4% | 87.4% | 99.1% |

| Genitive after its noun | 47.6% | 30.9% | 22.6% | 12.6% | 0.9% |

早くも13世紀には,属格名詞の前置が固定可されていたことがわかる.

関連して,17世紀後半に属格名詞ではなく通格名詞(単数でも複数でも)が他の名詞に前置されてそのまま修飾語として用いられる例 (ex. school teacher, examination paper) が現われるが,修飾語と被修飾語の位置関係が固定されていなければ不可能な統語手段である (206) .

これまでに動詞と直接目的語と間接目的語の位置関係,属格名詞と被修飾名詞の位置関係の歴史について見てきたことになるが,いずれも遅くとも中英語の終わりまでには現代英語的な語順に固定していたことがわかる.中英語は,語順の固定可が著しく進んだ時代と結論づけてよいだろう.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-22 Wed

■ #1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][lexical_diffusion][statistics]

[2009-09-06-1]の記事「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」で取り上げた Fries の調査は,英語の語順の発達に関する重要な研究である.先の記事では,動詞に対する直接目的語の相対的な位置に関する通時的推移のみを取り上げたが,Fries はほかにも直接目的語や動詞に対する間接目的語の相対的な位置や,被修飾名詞に対する形容詞や属格名詞の相対的な位置をも対象としている.今回は前者について紹介する.

古英語からは,900--1000年の範囲のコーパスより2558例を集めた F. C. Cassidy の調査結果を参照している.間接目的語と直接目的語の位置関係について,前者が名詞か代名詞か両者を含むかにより,次の統計値を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before acc-obj. | Dative-object after acc-obj. |

|---|---|---|

| Nouns | 249 (64.0%) | 140 (36.0%) |

| Pronouns | 674 (82.8%) | 141 (17.2%) |

| Both together | 923 (76.6%) | 281 (23.3%) |

全体として間接目的語の前置される傾向が目立ち,とりわけ代名詞の場合には,それが著しい.この傾向は,c1200年の初期中英語コーパスにおいても際立っており(約8割が前置),かなり早い時期から明確なパターンだったことがわかる.

間接目的語と動詞の位置関係については,古英語および初期中英語のコーパスから次の結果を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

|---|---|---|

| Nouns | 95 (27.6%) | 249 (72.4%) |

| Pronouns | 495 (48.7%) | 518 (51.3%) |

| Both together | 587 (43.4%) | 767 (56.6%) |

| EME Corpus (c1200) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

| Nouns | 26 (23.0%) | 88 (77.0%) |

| Pronouns | 218 (43.0%) | 288 (57.0%) |

| Both together | 244 (39.4%) | 376 (60.6%) |

古英語では必ずしも明確な傾向を示すわけではないが,動詞の後位置のほうが優勢である.この傾向は,初期中英語で拡大されてゆく.

上に述べた間接目的語の相対的位置の傾向は後期中英語にかけて強化され,現代英語に見られるような「動詞の後,直接目的語の前」という規則が15世紀後半までに確立していった (203) .

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-21 Tue

■ #1212. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり (2) [reestablishment_of_english][french]

[2012-08-15-1]の記事の続編.中英語期,イングランド人の間でフランス語の影響力が衰え,代わりに英語が復権してきた13世紀以降,フランス語の衰退に歯止めをかけるべくフランス語の単語集や文法書が出版されるようになった.これを逆から見ると,フランス語の語学教材が出るようになったということは,人々のフランス語力が衰退してきた証拠であるともいえる.

Rothwell は,13世紀半ばの Walter of Bibbesworth による単語集 Tretiz de Langage や同世紀後半の T. H. Parisii Studentis による文法書 Tractatus Orthographiae を含む,15世紀までのフランス語教材を調査した.その結果,最も早い段階での Tretiz からも,人々のフランス語力の相当の衰えが読み取れるとした.Rothwell は,13世紀終わりまでにすでにフランス語が習得対象の言語となっていたと論じている.

Rothwell の観点をもってすると,[2012-08-15-1]で Trevisa の Polychronicon 訳から引用した,黒死病の流行後の「教育改革」に関する記述の評価が変わってくる.同引用は,14世紀後半にラテン語解釈のための媒介言語がフランス語から英語に切り替えられた事実を記述しているが,Rothwell の目には,英語への切り替えがこれほど遅かったことは不自然に映る.1世紀近くも前にすでにフランス語力の衰えは明らかだったにもかかわらず,英語が教育の媒介言語になったのがようやくこの時期だったというのは妙である.John Cornwall や Pencrich などの Oxford 教師がしたことは,積極的な「教育改革」としてフランス語から英語へ切り替えたというよりは,すでに学生の間に蔓延していたであろう英語を媒介とするラテン語解釈の実践に,消極的に許可を出したということではないか.この引用に関しては,大仰な教育改革を読み込むべきではなく,1世紀以上にわたって蓄積されてきた抗いがたい自然の力,英語の復権の流れに即して解釈すべきである,というのが Rothwell (45) の所見である.

Rothwell は,イングランドにおける母語としての英語の復活とフランス語の衰退が,案外と早期だった点を一貫して主張している.中英語の文献に現われる言語使用に関する記述を参考にする際には,細心の注意が必要であるということも,暗に主張している.論文の結論部を引用しよう (45--46) .

After some two centuries of this dilution of Norman blood, it would indeed be strange if English (the language of the mother being the dominant factor in a child's early linguistic training) had not by this time established itself as the true vernacular of this country. In all probability the peasants in country districts had never used anything else. The claim that French remained in current vernacular use in England for centuries after the Conquest is based largely on the emphasis placed by historians --- literary, political, and legal --- on the great number of extant works in Anglo-Norman. Mere numbers of themselves, however, prove very little. Moreover, the fact that written documents of this nature survive in French does not guarantee that the majority of people used this language in speech and everyday life. The teaching manuals examined here would seem to indicate that French in later thirteenth-century England was on the contrary an acquired language.

・ Rothwell, William. "The Teaching of French in Medieval England." Modern Language Review 63 (1968): 37--46.

2012-08-20 Mon

■ #1211. 中英語のラテン借用語の一覧 [latin][loan_word][lexicology][me][wycliffe][bible][statistics]

昨日の記事「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) に続いて,今回は中英語に借用されたラテン語の一覧を掲げたい.「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]) でも57語からなる簡単な一覧を示したが,Baugh and Cable (185) を参照して,もう少し長い123語の一覧とした.むろん網羅的ではなくサンプルにすぎない.

中英語期には,ラテン語は14--15世紀を中心に千数百語ほどが借用されたといわれる.教会関係者や学者を通じて,話し言葉から入ったものもあるが,主として文献から入ったものである.ラテン語から英語への翻訳に際して原語を用いたという背景があり,Wycliffe とその周辺による聖書翻訳が典型例だが,Bartholomew Anglicus による De Proprietatibus Rerum を Trevisa が英訳した際にも数百語のラテン語が入ったという事例がある (Baugh and Cable 184) .

abject, actor, adjacent, adoption, allegory, ambitious, ceremony, client, comet, conflict, conspiracy, contempt, conviction, custody, depression, desk, dial, diaphragm, digit, distract, equal, equator, equivalent, exclude, executor, explanation, formal, frustrate, genius, gesture, gloria, hepatic, history, homicide, immune, impediment, implement, implication, incarnate, include, incredible, incubus, incumbent, index, individual, infancy, inferior, infinite, innate, innumerable, intellect, intercept, interrupt, item, juniper, lapidary, lector, legal, legitimate, library, limbo, lucrative, lunatic, magnify, malefactor, mechanical, mediator, minor, missal, moderate, necessary, nervous, notary, ornate, picture, polite, popular, prevent, private, project, promote, prosecute, prosody, pulpit, quiet, rational, recipe, reject, remit, reprehend, requiem, rosary, saliva, scribe, script, scripture, scrutiny, secular, solar, solitary, spacious, stupor, subdivide, subjugate, submit, subordinate, subscribe, substitute, summary, superabundance, supplicate, suppress, temperate, temporal, testify, testimony, tincture, tract, tradition, tributary, ulcer, zenith, zephyr

なお,赤字で示した語は,現代英語の頻度順位で1000位以内に入る高頻度語である(Frequency Sorter より).ラテン借用語に意外と身近な側面があることがわかるだろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-19 Sun

■ #1210. 中英語のフランス借用語の一覧 [french][loan_word][lexicology][me][web_service][cgi]

中英語にフランス語から借用された単語リストはどの英語史概説書にも掲載されているが,本ブログでも簡便に参照できるように一覧化ツールを作ってみた.

フランス借用語の簡易データベースを,Baugh and Cable (169--74, 177) に基づいて作成し,意味その他の基準で9個のカテゴリーに分けた (Miscellany; Fashion, Meals, and Social Life; Art, Learning, Medicine; Government and Administration; Law; Army and Navy; Christian Church; 15th-Century Literary Words; Phrases) .954個の語句からなるデータを納めたテキストファイルはこちら.ここから,カテゴリーごとに10語句をランダムに取り出したのが,以下のリストである.このリストに飽き足りなければ,

をクリックすれば,次々にランダムな一覧が生成される.「こんな語句もフランス語だったとは」と驚かせるプレゼン用途にどうぞ.

- Miscellany

- Fashion, Meals, and Social Life

- Art, Learning, Medicine

- Government and Administration

- Law

- Army and Navy

- Christian Church

- 15th-Century Literary Words

- Phrases

please, curious, scandal, approach, faggot, push, fierce, double, purify, carpenter

train, pullet, mustard, sugar, enamel, mackerel, sole, fashion, jollity, russet

pulse, color, cloister, pen, pillar, ceiling, base, lattice, cellar, sulphur

rebel, retinue, reign, duchess, allegiance, treaty, nobility, court, tax, statute

mainpernor, arson, judge, property, culpable, amerce, convict, bounds, innocent, legacy

arm, array, arms, soldier, chieftain, portcullis, havoc, brandish, stratagem, combat

incense, faith, abbey, passion, immortality, cardinal, friar, legate, virtue, convent

ingenious, appellation, destitution, harangue, prolongation, furtive, sumptuous, combustion, diversify, representation

according to, to hold one's peace, without fail, in vain, on the point of, subject to, to make believe, by heart, at large, to draw near

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-18 Sat

■ #1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分 [french][loan_word][me][norman_french][lexicology][statistics][bilingualism]

英語におけるフランス借用語の話題は,french loan_word などの多くの記事で扱ってきた.特に中英語期にフランス借用語が大量に借用された経緯とその借用の速度について,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) 及び「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1]) で記述した.借用の速度でみると,13世紀の著しい伸びがフランス語借用史の1つの転換点となっているが,この前後ではフランス語借用について何がどう異なっているのだろうか.Baugh and Cable (168--69) により,それぞれの時代の特徴を概説しよう.

ノルマン・コンクェストから1250年までのフランス借用語は,(1) およそ900語と数が少なく,(2) Anglo-Norman の音韻特徴を示す傾向が強く,(3) 下流階級の人々が貴族階級との接触を通じて知るようになった語彙,とりわけ位階,文学,教会に関連する語彙が多い.例としては,baron, noble, dame, servant, messenger, feast, minstrel, juggler, largess; story, rime, lay, douzepers など.

一方,1250年以降のフランス借用語の特徴は次の通り.(1) 1250--1400年に爆発期を迎え,この1世紀半のあいだに英語史における全フランス借用語の4割が流入した.なお,中英語期に限れば1万語を超える語が英語に流れ込み,そのうちの75%が現在にまで残る (Baugh and Cable 178) .(2) フランス語に多少なりとも慣れ親しんだ上流階級が母語を英語へ切り替える (language shift) 際に持ち込んだとおぼしき種類の語彙が多い.彼らは,英語本来語の語彙では満足に表現できない概念に対してフランス語を用いたこともあったろうし,英語の習熟度が低いためにフランス語で代用するということもあったろうし,慣れ親しんだフランス語による用語を使い続けたということもあったろう.(3) 具体的には政治・行政,教会,法律,軍事,流行,食物,社会生活,芸術,学問,医学の分野の語彙が多いが,このような区分に馴染まないほどに一般的で卑近な語彙も多く借用されている.

要約すれば,1250年を境とする前後の時代は,誰がどのような動機でフランス語を借用したかという点において対照的であるということだ.Baugh and Cable (169) は,鮮やかに要約している.

In general we may say that in the earlier Middle English period the French words introduced into English were such as people speaking one language often learn from those speaking another; in the century and a half following 1250, when all classes were speaking or learning to speak English, they were also such words as people who had been accustomed to speak French would carry over with them into the language of their adoption. Only in this way can we understand the nature and extent of the French importations in this period.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-17 Fri

■ #1208. フランス語の英文法への影響を評価する [french][syntax][inflection][synthesis_to_analysis][norman_conquest][me][word_order][idiom][contact][french_influence_on_grammar]

中英語期,フランス語は英語の語彙に著しい影響を及ぼした.また,綴字においても相当の影響を及ぼした.しかし,形態や統語など文法に及ぼした影響は大きくない.

中英語に起こった文法変化そのものは,きわめて甚大だった.名詞,形容詞,代名詞,動詞の屈折体系は,語尾音の消失や水平化や類推作用により簡略化しながら再編成された.文法性はなくなった.語順がSVOへ固定化していった.しかし,このような文法変化にフランス語が直接に関与したということはない.

たしかに,慣用表現 (idiom) や語法といった広い意味での統語論で,フランス語の影響(の可能性)をいくつか指摘することはできる (Baugh and Cable, p. 167 の注15を参照).しかし,フランス語が英語語彙の分野に及ぼした影響とは比べるべくもない.全体として,フランス語の英語統語論への直接的な影響は僅少である.

しかし,間接的な影響ということであれば,[2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」で取り上げたフランス語の役割を強調しなければならない.フランス語の英文法への影響は,屈折の摩耗と語順の固定可の潮流を円滑に進行させるための社会言語学的な舞台を整えた点にこそ見いだされる.Baugh and Cable (167) の評価を引用する.

It is important to emphasize that . . . changes which affected the grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a factor in syntactic changes.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-16 Thu

■ #1207. 英語の書き言葉の復権 [reestablishment_of_english][writing][monarch]

[2009-09-05-1]の記事「#131. 英語の復権」の年表のなかで触れたにすぎないが,1414年,Henry V がイングランド王として初めて英語で手紙を書くという出来事が起こった.中世イングランドにおいて,手紙などの私的あるいは半私的な文書がフランス語ではなく英語で書かれるようになったのは,15世紀になってからである.

14世紀半ばには,この用途で,フランス語の使用が最高潮に達していた.14世紀後半に最初の英語の手紙が現われるが,まとまったものとしては,世紀をまたぎ1420年代からの書簡集 The Paston Letters を待たなければならなかった.しかし,1450年以後には,英語での手紙が当たり前となる.

遺言も同じ状況である.中世で最初の英語による遺言は,1383年に現われる.1400以前には稀だったが,15世紀に入り Henry IV, Henry V, Henry VI の遺言がすべて英語だったことは,この世紀中に書き言葉の英語化が一気に進行したことを示す.

ギルドや市町の記録が英語で取られるようになったのも,手紙や遺言と時を同じくする.ロンドンの胡椒ギルドは1345年という早い時期にフランス語と並んで英語でも布告を出していた.類例は15世紀に目立ち出し,1450年以降は英語での記録が一般的となる.

議会の記録の媒体も,1423年を境にフランス語から英語へと切り替わってゆく.1489年にはフランス語は完全に姿を消す.

全体として,英語使用を奨励した Henry V の統治期間である1413--22年が,書き言葉における英語の使用の鍵を握っているといえるだろう.統治直後の1425年辺りを,英語の書き言葉の復権の転換点とみなしてもよいのではないか.

以上,Baugh and Cable (153--55) を要約する形で記述した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-15 Wed

■ #1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり [black_death][reestablishment_of_english][history]

[2009-09-12-1]の記事「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」で,「黒死病によって年配のフランス語教師たちがいなくなったために,フランス語やラテン語を知らない人びとが英語で発言する機会が増えた」ことが,イングランドにおける英語の復権とフランス語の衰退に貢献したのではないかという論を紹介した.

黒死病の余波に苦しんだ14世紀後半のイングランドの grammar school で,ラテン語を解釈するための媒介言語としてフランス語ではなく英語が用いられるようになったのは,事実である.Oxford でラテン語を教えていた2人の教師 John Cornwall と Pencrich の一種の「教育改革」について,John Trevisa が次の興味深いコメントを残している.Baugh and Cable (150) の引用を再現しよう (from Polychronicon, II, 159 [Rolls Series], from the version of Trevisa made 1385--1387) .

Þis manere was moche i-vsed to fore þe firste moreyn and is siþþe sumdel i-chaunged; for Iohn Cornwaile, a maister of grammer, chaunged þe lore in gramer scole and construccioun of Frensche in to Englische; and Richard Pencriche lerned þat manere techynge of hym and oþere men of Pencrich; so þat now, þe ȝere of oure Lorde a þowsand þre hundred and foure score and fyue, and of þe secounde kyng Richard after þe conquest nyne, in alle þe gramere scoles of Engelond, children leueþ Frensche and construeþ and lerneþ an Englische, and haueþ þerby auauntage in oon side and disauauntage in anoþer side; here auauntage is, þat þey lerneþ her gramer in lasse tyme þan children were i-woned to doo; disauauntage is þat now children of gramer scole conneþ na more Frensche þan can hir lift heele, and þat is harme for hem and þey schulle passe þe see and trauaille in straunge landes and in many oþer places. Also gentil men haueþ now moche i-left for to teche here children Frensche. (150--51)

1349年の黒死病の流行の後,この2人の教師とその影響を受けた他の教師は,フランス語ではなく英語によりラテン語解釈を施すという語学教育へ切り替えた,とある.そして,1385年までにはこの新しい教授法が一般的になっていたことが読み取れる.Trevisa のコメントは,冒頭に要約した論を直接に支持するものではないが,黒死病と教師の欠乏との因果関係,ラテン語教育と媒介言語の問題などについての考察を促してくれる重要な史料である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-14 Tue

■ #1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか [french][loan_word][history][bilingualism][reestablishment_of_english][language_shift]

[2009-08-22-1]の記事「#117. フランス借用語の年代別分布」で,Jespersen と Koszal による,フランス借用語の流入率の通時的変化を見た.フランス借用語は13世紀と14世紀に爆発期を迎えるが,この時期はちょうど英語がフランス語から解放されて復権を遂げてゆく時期である([2009-09-05-1]の記事「#131. 英語の復権」を参照).一見すると,この符合は矛盾するように思われる.これについて,先の記事では「フランス語を母語としていた貴族が英語に乗り換える際に,元母語から大量の語彙をたずさえつつ乗り換えたと考えれば合点がいく」と述べた.

もう少し詳しく述べるために,Schmitt and Marsden (84) から引用しよう.

Our records for the 11th and early 12th centuries are sparse, but it appears that the words entered quite slowly at first, came at a greater rate later in the 12th century, and then flooded in during the 13th and 14th centuries. One reason for this is that it was not until the 13th century that English was finally becoming established again as the language of administration and creative literature (replacing French), and many specialist terms and words to express new social structures and new ideas, unavailable in the native language, were now needed.

続けて,Baugh and Cable (135) より.

Instead of being a mother tongue inherited from Norman ancestors, French became, as the century wore on, a cultivated tongue supported by social custom and by business and administrative convention. Meanwhile English made steady advances. A number of considerations make it clear that by the middle of the century, when the separation of the English nobles from their interests in France had been about completed, English was becoming a matter of general use among the upper classes. It is at this time . . . that the adoption of French words into the English language assumes large proportions. The transference of words occurs when those who know French and have been accustomed to use it try to express themselves in English. It is at this time also that the literature intended for polite circles begins to be made over from French into English . . . .

常用言語をフランス語から英語に乗り換える (language shift) に当たって,人々は,慣れ親しんできた多数のフランス単語を携えて乗り換えたということである.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-13 Mon

■ #1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」 [french][me][monarch][norman_conquest][reestablishment_of_english][history]

1066年のノルマン・コンクェストからおよそ1世紀半の時期は,ノルマン朝および後続のプランタジネット朝 (Plantagenet) の初期に当たる.この時期は,正体はフランス貴族であるイングランドの歴代の王が,イングランドの統治よりもむしろフランスの領土の保持と拡大に腐心した時代だった.この時期の歴代イングランド王と貴族たちの言語観と,その言語観を映し出す彼らの政治的行動は,英語史を考える際にも意義深い.英語はフランス語と比べて劣等であるという言語観は,英語の書き言葉の伝統の断絶(あるいは断続)を誘因したし,一方で自由闊達な言語変化を促すことになったからだ([2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」を参照).

そこで,時の権力者たちが,いかにフランス(語)を重視し,相対的にイングランド(英語)を軽視していたかを示す証拠が欲しくなる.12世紀のイングランド王のフランス(語)への姿勢を直接,間接に示す事実を,Baugh and Cable (116--22) に従って,4点ほど列挙しよう.

・ Henry I は,1100--35年の統治期間のうち17年余をフランスで過ごした.このことから,フランス重視の姿勢が明らかである.ただし,彼は英語を理解する能力はあったとされる.

・ Henry II は,1154--89年の長い統治期間の3分の2をフランスで過ごした.なお,妻の Eleanor of Aquitaine は,(アングロ)フレンチ文学のパトロンであり,英語は解さなかった.

・ Richard I は,1189--99年の統治期間のうちほんの数ヶ月しかイングランドに滞在しなかった.英語を用いたことはないとみなしてよいだろう.

・ 1087--1100年に統治した William II,1135--54年に統治した Stephen,1199--1216年に統治した John については,英語を話す能力があったかはわからない.

・ Henry I を除き,15世紀後半の Edward IV に至るまでの歴代のイングランド王は,誰一人としてイングランドで妻を求めなかった.

12世紀のイングランド王には,概して「英語力」はなかったと言えるだろう.ただし,当時の王家はイングランドにおいてもっとも非イングランド的な集団であったことに注意すべきである (Baugh and Cable 118, fn. 21) .位が低ければ低いほど,「英語力」は平均的に上昇したと考えられる.中英語期のイングランド君主の英語使用については,「#131. 英語の復権」の記事 ([2009-09-05-1]) でも触れているので,要参照.

なお,13世紀になって,在位1216--72年の Henry III はおそらく英語を理解できたと思われ,その子 Edward I (在位1272--1307年)は通常的に英語を使っていたと見られる (Baugh and Cable 137) .Edward III や Richard II など14世紀の王も,英語を理解した (Baugh and Cable 148) .

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-12 Sun

■ #1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化 [french][me][norman_conquest][bilingualism][sociolinguistics][diglossia]

ノルマン・コンクェスト以後,イングランドにおける言語状況が英仏語の2言語使用 (bilingualism) となったことは,英語史において主要な話題である(今回はラテン語使用については触れない).だが,英語のみの単一言語使用 (monolingualism) だったところに,突如としてフランス語使用の慣習が入り込んだということはどういうことだろうか.多言語使用という状況にあまり馴染みのない者にとっては,想像するのは難しいかもしれない.英語史の授業でこの辺りの話題を出すと,さぞかし社会が混乱したのではないかという反応が聞かれる.何しろ海峡の向こうから異民族が異言語を引き下げて統治しにくるのだから,大事件のように思われるのも当然だ.

私自身,2言語使用に関する想像力が乏しいので,当時のイングランドの言語事情を具体的に思い浮かべるのに困難を感じる.しかし,民族との関わりよりも,社会階級の関わりにおいて言語をとらえると,中世イングランドにおける英仏語の関係をよりよく理解できるように思われる.

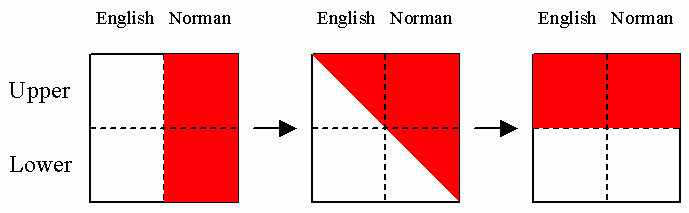

ノルマン・コンクェストの時点とその直後の時代には,「征服者たるノルマン人=フランス語」 vs 「被征服者たるイングランド人=英語」という対立の構図があったことは間違いない.ここでは,民族と言語が分かちがたく結びついている.しかし,征服から数世代を経て両民族の混血や交流が進むにつれ,英仏言語使用を区別する軸が,民族や出身地という軸から,社会階層という軸へと移ってきた.12世紀を通じて,イングランドの言語状況は,徐々に「上流階級=フランス語」 vs 「下流階級=英語」という対立の構図へと移行していったのである.移行の様子を(極度に)単純化して図示すれば,次のようになるだろう(赤がフランス語使用を表わす).

混血や交流が生じたとはいえ,12世紀でも「ノルマン系=上流階級」「イングランド系=下流階級」という図式がおよそ当てはまるのは事実である.しかし,英仏語の使い分けの軸が,民族や出身地を示す「系」から,階層としての「上下」に移った,あるいは「社会化」したと考えると,理解しやすい.この点について,Baugh and Cable (114--15) を引用しよう.

For 200 years after the Norman Conquest, French remained the language of ordinary intercourse among the upper classes in England. At first those who spoke French were those of Norman origin, but soon through intermarriage and association with the ruling class numerous people of English extraction must have found it to their advantage to learn the new language, and before long the distinction between those who spoke French and those who spoke English was not ethnic but largely social. The language of the masses remained English, and it is reasonable to assume that a French soldier settled on a manor with a few hundred English peasants would soon learn the language of the people among whom his lot was cast.

Baugh and Cable は外面史に定評のある英語史だが,とりわけノルマン・コンクェスト以後の中英語の社会言語学的状況に関して,記述に力が入っている.

関連して,[2011-02-17-1]の記事「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-11 Sat

■ #1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2) [lexicology][loan_word][statistics][old_norse]

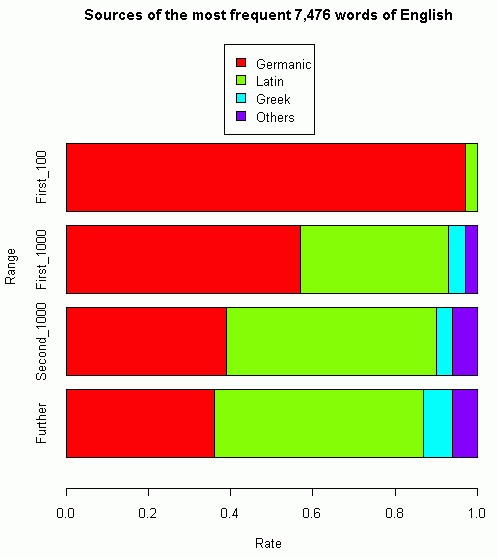

[2011-08-20-1]の記事「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」で,現代英語の最頻語を借用元言語別に分別した統計値を紹介した.このような語彙統計は,何を資料に使ったか,どのような方法で調査したかなどによって結果が変動しがちであるため,複数の調査結果を照らし合わせて評価するのがよい.Schmitt and Marsden (82) は,Bird による調査結果の統計値を与えている.これをグラフ化してみた.(数値データは,HTMLソースを参照.)

続けて Schmitt and Marsden (83) は,英語本来語のみで構成された印象深い1節を紹介している.

But with all its manifold new words from other tongues, English could never have become anything but English. And as such it has sent out to the world, among many other things, some of the best books the world has ever known. It is not unlikely, in the light of writings by Englishmen in earlier times, that this would have been so even if we had never taken any words from outside the word hoard that has come down to us from those times. It is true that what we have borrowed has brought greater wealth to our word stock, but the true Englishness of our mother tongue has in no way been lessened by such loans, as those who speak and write it lovingly will always keep in mind.

[2010-04-20-1]の記事「#358. アイスランド語と英語の関係」のなかで,"Though they are both weak fellows, she gives them gifts." という北欧単語のみで構成された英文(ただし語源について北欧系かどうか疑わしい語も含まれている)を提示したが,これはさすがに不自然で,強引な文だ.しかし,英語本来語で構成された上の文章は十分に自然だ.

フランス借用語のみで構成された文章は可能だろうか.可能だとしても,どのくらい自然だろうか.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-08-10 Fri

■ #1201. 後期中英語から初期近代英語にかけての前置詞の爆発 [preposition][semantic_change]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で挙げたように,英語には数多くの前置詞が存在する.他の品詞から転用されたもの,語を組み合わせた複合的なもの,借用されたものなど,語源の種類はまちまちだが,周辺的なものや頻度の低いものを合わせると,ざっと200個ほどを数える.

では,これらの前置詞が古くからあったかというと,そうではない.古英語では,[2009-05-28-1]の記事「#30. 古英語の前置詞と格」で紹介した30個ほどが認められるにすぎない.すると,その他の多くの前置詞は中英語以後に発生したことになる.より具体的には,いつだったのだろうか.

MED Spelling Search より,"\(prep\.|prep\.\)" と検索してみると,254種類の前置詞を取り出すことができた.それならば中英語期に前置詞が爆発したかというと,話しはそう単純ではない.リストを眺めると,本来語要素を組み合わせた複合的な前置詞やその異形が多く,現代標準英語に伝わっていないものも多い.現代用いられている多種の前置詞は,近代英語以降に現われたと考えられる.

個々の前置詞の初出年を OED などで丹念に調べてゆけばよいのだろうが,そこまでは行なっていない.代わりに,この問題に触れている Schmitt and Marsden (66) の記述を引用しよう.

In Early Modern English, many prepositions still had a far wider range of meanings than they do today. Now they are quite restricted in use, with consequent difficulties for learners. One reason for the changes is that many new prepositions and sprecialized prepositional phrases came into use in later Middle English and Early Modern English, meaning that the scope for each word became smaller. For example. several earlier functions of by were taken over by near, in accordance with, about, concerning, by reason of, and owing to; for came to be replaced often by because of or as regards; and prepositional but became almost wholly replaced by unless, except, or bar (though it survives in the phrase all but you).

この記述によると,爆発期は後期中英語から初期近代英語にかけてであり,既存の前置詞の意味の狭めを伴っていたということになる.残念ながらこの言及を支持する典拠が Schmitt and Marsden には挙げられていなかった.他の文献でも簡単に調べてみたが,関連しそうな言及にはたどりつかなかった.Gelderen (176) に,ラテン語に由来する前置詞 per, plus, via が近代英語期に現われたことが触れられていたくらいである(それぞれ1528年, 1668年, 1779年).現時点ではこれ以上詳しいことはわかっていない.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

2012-08-09 Thu

■ #1200. なぜ英語史を学ぶか (3) [hel_education][prescriptive_grammar]

「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]) および「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1]) で取り上げてきた英語史学習・教育の重要性について付け加え.Schmitt and Marsden (71--72) は,英語史の知恵をいかに英語教育へ応用すべきかという問題に対して,核心を突いた解答を示している.その「教訓」を以下に要約しよう.

しばしば学習者が質問するような不規則形などの問題は,純粋に歴史の偶然の産物である.例えば,3単現の -s がなぜ残ったのかは誰もわからない.ほかに問題となりうる規則には,規範文法家が独断と偏見で作り出したものが多い.彼らは英語はこのように話すべきだと定めることに関心があり,英語が実際にどのように話されているかという現実には目を向けなかった.分離不定詞 (split_infinitive) や shall と will の使い分け([2010-07-22-1]の記事「#451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules」を参照)などがその例だ.

このような理不尽な規則そのものと同じくらい問題をはらんでいるのは,唯一の正しい英文法があるという誤った考え方だ.この態度は学習者にも教師にも深く根付いている.学習者も教師も1つの正しい答えを期待しているが,実際には言語は生きた体系であり,常に変化し,新しい状況に適用しようとする複雑で変化に富んだ体系である.つまり,文法とは絶対的な規則集ではない.もちろん文法項目のなかには比較的不変の項目もあり,それを規則として教えるということはよいことだろう.しかし,そうでない柔軟に変化する文法項目もある.後者の場合には,規則としてとらえるのではなく,多くの場合に用いられる規則的な形はあるけれども状況に応じて変異する規約くらいにとらえておくのがよい.

教師は,英語文法の柔軟性をよく理解し,変異を左右する文脈的な要因に通じている必要がある.特に話し言葉と書き言葉の区別は重要であり,それぞれに異なった文法が存在するのだと認識しておくことが肝要だろう.

Schmitt and Marsden は,この主張を支持するために,現代英文法の大著 Longman Grammar of Spoken and Written English の著者たちの次の言葉を引用している.

It would . . . be wrong to assume that standard English is fixed, with little or no variability. In fact, one of the major goals of the LGSWE is to describe the patterns of variation that exist within standard English, and to account for those patterns in terms of contextual factors. . . . In particular, the notion that the standard insists on 'uniformity'---allowing just one variant of each grammatical feature---is a serious fallacy, arising from a misleading application to language of the notion of 'standard' and 'standardization' taken from other walks of life. (18--19)

改めて,私も主張したい.英語は他のすべての言語と同様に,絶対的,固定的なものではなく,通時的にも変わるし共時的にも替わる流動体である.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2012-08-08 Wed

■ #1199. なぜ英語史を学ぶか (2) [hel_education][standardisation][prescriptive_grammar][language_change][variation]

[2009-05-22-1]の記事「#24. なぜ英語史を学ぶか」への付け加え.オーストリアで英語史を教えている Schmetterer の英語史教育論といえる論考を読んだ.Schmetterer は,英語史のなかでも中英語と初期近代英語の歴史,とりわけ1500年以降の英語標準化の経緯を学び,教えることが必要だと力説する.言語的規制の弱い中英語から,言語の規格化へ乗り出す初期近代英語への著しい変わり映えを観察することで,言語が固定化された絶対的なものではありえないという認識に至ることができるという主張だ.この認識の中身について,Schmetterer は具体的に3点を挙げている.

(1) "language change is both inevitable and necessary in order to meet the requirements of the world around us" (372)

(2) "right" and "wrong" can be applied to language utterances only with the greatest possible caution" (372)

(3) "a language consists of various levels, regional, social, and temporal" (373)

言語とは通時的に変わる (change) ものであり,地理的,社会的,語用的な要因により共時的にも替わる (vary) ものである.そのような流動的な対象に正当に善し悪しの評価を加えるというのは,本来,不可能である.しかし,人間の社会生活において善悪の区別は本質的であり,言語についてもある程度の規準をもちたいという欲求は,特に近代国家とその国民にとって,抗いがたい.本来は不明確なところに善悪の線引きをしようというのだから,線引きする際にも,そしてすでに線引きされたものを評価する際にも,最大限の注意を払わなければならない.

言語は変わりもすれば,替わりもするので,本来は善し悪しをつけがたい.これを十分に理解したうえでの規範であれば,役に立つ.このような言語観の形成に最も役立つのが,(必ずしも英語史とはいわずとも)言語の歴史ではないだろうか.

・ Schmetterer, Victor. "The History of the English Language and Future English Teachers." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 371--77.

2012-08-07 Tue

■ #1198. ic → I [phonetics][personal_pronoun][gvs][compensatory_lengthening]

古英語の1人称単数代名詞 ic は,どのような経緯で現代英語の I へと発展したのか.教科書的な説明としては,中英語で語尾子音 /ʧ/ が脱落し,残った母音が長母音化し,それが近代英語の大母音推移を経て /aɪ/ となったとされる.基本的にはこの理解でよいが,なぜ子音が脱落したのか,なぜ母音が長化したのかという問題は残る.音韻消失とそれに伴う代償延長 (compensatory_lengthening) という可能性が浮かぶかもしれないが,それよりも人称代名詞に典型的にみられる強形と弱形の交替として考えるのがよさそうだ.

機能語全般にいえることだが,人称代名詞には強形と弱形の区別が発達しやすい.例えば,現代標準英語における人称代名詞の強弱の対立として,強形 them に対する弱形の 'hem (ただし両者は直接的な語源関係にはない),同じく you に対する ye などが挙げられる.非標準や方言に目を移せば,人称代名詞における(そして指示代名詞でも)強弱の対立はあちらこちらに見られるし,歴史的にも類例は多く確認される (Yokota 9--11) .フランス語の1人称単数代名詞 me に対して,強調形 moi が別に用いられるのも似た現象だろう.

この傾向に照らせば,ic → I の発達は,語尾子音の脱落と,それに続く代償延長であると説明づけるよりは,語尾子音の脱落により弱形として機能していた /i/ から,改めて長化によって強められた強形 /iː/ が発達し,これが後に標準化したと説明づけるほうが説得力があるのではないか.語尾子音 /ʧ/ の脱落は,軒並み生じたわけではなく,一般的な音韻変化の名のもとに説明づけようとすることはできない.むしろ,機能語の強弱両形の対立として説明するほうが説得力がある.

Yokota (8) は,Brook を参照しながら次のように述べている.

As we know, variation of stress has greatly influenced the development of pronouns. Strongly-stressed and lightly-stressed forms coexist for a time with only one form eventually becoming generally accepted by the majority of people. This general acceptance, however, does not lead to permanent fixation. Minor forms can at anytime gain popularity, a process that is repeated in history. For instance, the regular ME development of the OE first person singular ic was ich. Along with this strongly stressed ich, all dialects of ME has the lightly stressed i /i/ (later written I). When ich disappeared, i started to be used in all positions, developing a strong-stressed pronunciation /i:/ for the stressed positions. From this lengthened /i:/, through the Great Vowel Shift, the present-day pronunciation /ai/ was created (Brook 1965: 104).

・ Yokota, Yumi. "Some Thoughts on the Origin of They, Them and Their." 『外国語外国文化研究』(国士舘大学外国語外国文化研究会編),第20巻,5--13頁.

2012-08-06 Mon

■ #1197. 英語の送り仮名 [grammatology][japanese][hiragana][katakana][kanji][writing][punctuation]

日本語の漢字表記には,送り仮名という慣習がある.送り仮名の重要な役割の1つは,原則として直前の漢字が訓読みであることを示すことである.もう1つの重要な役割は,用言の場合に,活用形を示すことである.例えば「語る」の送り仮名「る」は,この漢字が音読みで「ご」ではなく訓読みで「かた」と読まれるべきこと,およびこの動詞が終止・連用形として機能していることを明示している.1つ目の役割は用言以外にも認められ,とりわけ肝要である.「二」であれば「に」と読むが,「二つ」であれば「ふたつ」と読む必要がある.送り仮名は,音訓の問題 ([2012-03-04-1])や分かち書きの問題 ([2012-05-13-1], [2012-05-14-1]) とも関わっており,特異な書記慣習といってよいだろう.

しかし,特異とはいっても,古今東西に唯一の慣習ではない.例えば,シュメール人 (Sumerian) によって紀元前4千年紀の終わりに発明されたとされるメソポタミアの楔形文字 (cuneiform) を紀元前2400年頃に継承したアッカド人 (Akkadian) は,シュメール語に基づく表意文字に,アッカド語の屈折語尾に対応する「送り仮名」を送り,アッカド語として読み下していた.この「送り仮名」は phonetic complement と呼ばれている.紀元前1600年までには,アッカド語を記した楔形文字の一種がヒッタイト語 (Hittite) へも継承され,そこでも似たような phonetic complement が付された (Fortson 160) .

とはいっても,"phonetic complement" あるいは「送り仮名」は,やはり珍しい.そもそも音訓の区別がごく周辺的にしか存在しない英語にあっては([2012-03-04-1]の記事「#1042. 英語におけるの音読みと訓読み」を参照),送り仮名に相当するものなどあるわけがないと思われるが,実は,さらに周辺的なところに類似した現象が見られるのである.一種の略記として広く行なわれている 1st, 2nd, 3rd などの例だ.「二」であれば「に」と読んでください,「二つ」であれば「ふたつ」と読んでください,という日本語の慣習と同じように,1 であれば "one" と読んでください,1st であれば "first" と読んでください,という慣習である.同じ「二」なり 1 なりという(表意)文字を用いているが,送り仮名の「つ」や st の有無によって,発音が予想もつかないほどに大きく異なる.st, nd, rd は,それぞれ,直前の表意文字を「訓読み」してくださいというマーカーとして機能している.

時々,1st, 2nd, 3rd と「送り仮名」部分が上付きで書かれるのを見ることがある.これは,ちょうど漢文で送り仮名をカタカナで小書きするのに似ていておもしろい.メインは表意文字であり,送り仮名はあくまでサブであるという点が共通している.また,この観点から "(phonetic) complement" という用語の意味を考えると味わい深い.OALD8 によると,complement とは "a thing that adds new qualities to sth in a way that improves it or makes it more attractive" である.送り仮名は,チビだが良い奴ということだろうか.

だが,日本語の漢字書きで話題になる送り仮名の揺れの問題(「行なう」あるいは「行う」?)は,さすがに英語にはなさそうだ.1t とか 1rst は見たことがない.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-08-05 Sun

■ #1196. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 (2) [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][prescriptive_grammar][emode][intensifier][-ly]

[2012-07-29-1]の記事の続編.初期近代英語では,##1172,992,984 の記事で話題にしたような強意の単純副詞が続々と現われた.しかし,口語的な響きを伝えるこのような強意の単純副詞が,英語の標準化や規範主義の潮流のなかで非難され,消えていったのも,同じ時代のことだった.ここには,副詞的に機能する語は副詞の形態(典型的に -ly)をもっているべきであり,形容詞と同形のものが副詞として機能するのは正しくないとする "correctness" の発想が濃厚である.Strang (138--39) は次のように述べている.

Secondary modifiers or intensifiers differed considerably. The old forms, full, right, were still in general use; newer very was known, but not used by everybody even in the 17c. For a more forceful degree of modification, wonderous and mighty were inherited, but such terms wear out quickly, and changes have been considerable. During II [1770--1570], pretty, extraordinary, pure, terrible, dreadful, cruel, plaguy, devillish, take on this role, and most of them have lost it again since. We must distinguish here the built-in obsolescence affecting such items at any time, from the particular factors operating between II and I [1970--1770]. These arose from a sense of correctness which prescribed that forms with the appearance of adjectives should not be used in secondary modification. Very was all right because it did not have this form; but instead of extraordinary, terrible, dreadful, etc., the corresponding -ly forms came to be required.

Strang は,強意副詞としての extraordinary や terrible の廃用は,強意語に作用する「限界効用逓減の法則」 ([2012-01-14-1]の記事「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」を参照)によるものというよりは,規範主義的な "correctness" に基づく非難によるものだと考えているようだが,この2つの要因を "distinguish" する必要はあるだろうか.概念として区別すべきだということであれば確かにその通りだが,現実には,両者は補完し合っていたのではないだろうか.強意語はとりわけ話し言葉,口語において発達しやすい.そこでは,入れ替わり立ち替わり新しい強意語が現われては去ってゆく.一方で,規範主義はもっぱら書き言葉,文語に基づいた言語観である.そこでは,言語を固定化しようという意図が濃厚である.両者の関係は水と油のような関係に見えるが,火(規範主義)に油(口語的な強意副詞の異常な発達)を注いだと表現するのが,より適切な比喩のように思われる.口語における単純副詞の使用が強意語の発達により目立ってくればくるほど,規範による非難の対象となるし,その非難の裏返しとして,「正しい」 -ly 副詞が奨励されるようになったのではないか.皮肉なことだが,言語変化が活発である時代にこそ,強い規制が生まれがちである,ということかもしれない.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-08-04 Sat

■ #1195. <gh> = /f/ の対応 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][gh]

綴字 <gh> に対する発音が多様であることは,「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) や「#210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩」 ([2009-11-23-1]) で示唆したが,語末において /f/ に対応する例は少なくない.[2012-06-29-1]の記事「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」の検索例として挙げたが,chough, clough, cough, enough, laugh, rough, shough, slough, sough, tough, trough などがヒットした(ただし,このうちのいくつかは異なる発音を示すものもある).Hough や Brough などの固有名にも /f/ が見られる.その一方で,borough, bough, dough, plough, though, through など,無音のものも少なくない.また,/t/ が後続する環境でも無音が多い (ex. aught, bought, daughter, naught, ought, slaughter, sought, thought, tought) .

この多様化がいかにして生じたかを知るために,<gh> の音韻史を調べてみた.中尾 (443--44) によれば,/x/ > /f/ の変化は,音声環境によって異なるが,14世紀から観察される.語末で /rx/ あるいは /lx/ という子音連続となる場合には,14世紀に /rf/, /lf/ へとそれぞれ変化した.古英語 dweorh は,中英語 dwerh を経て dwerf "dwarf" を出力した.この語については,結果として表われた発音に合わせて <f> で綴ったので,今回の <gh> の問題と直接には関係しない.

次に,おそらく15世紀に始まったと想定されるが,/uː/ や /aʊ/ の先行する環境で /x/ は /f/ へと変化した.後舌母音との同化により /x/ が /xw/ へと唇音化し,さらに /f/ へと変化したと考えられる.これが enough や laugh のケースである.一方,理由は不明であるが,この期待される変化が生じなかったケースが,bough, through の類である.

/t/ が後続する sought, daughter などについては,/x/ は一度 /f/ へと変化し,17世紀頃には /f/ を示すものが多かったが,後に削除された形が確立した.ただし,おそらく類推により,/f/ の保たれた laughter や draught もあり,単純ではない.

plough について一言.<plough> は,古英語 plōh に由来するが,中英語では複数屈折形 plōwes に基づく <plow> も並び立った.17世紀以降,イギリス英語では <plough> が選択され,アメリカ英語では <plow> が選択され,現在の分布に至っている.<enough> と古形 <enow> も同様 である.<gh> にまつわるその他の詳細は,Upward and Davidson (182--84) を参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2012-08-03 Fri

■ #1194. 中村敬の英語観と英語史 [linguistic_imperialism][hel_education]

##1067,1072,1073 の記事で引用した英語論者,英語帝国主義批判論者である中村より,英語の社会的に優勢な立場に関する鋭い分析や辛口のコメントをいくつか紹介する.まずは,世界の英語観について.

世界の英語観には大きく4つがある.(1) 広い通用度により英語の便利さを積極的あるいは消極的に評価する立場.(2) 英語の「高度な文化性」を評価する立場.(3) (主としてアフリカにおいて)民族統一あるいは国家形成の武器として英語を評価する立場.(4) 英語帝国主義論. (171)

次に,日本における英語の受容は,英語帝国主義の甘受に等しいと手厳しい.明治以来の英学の先達の努力を,その歴史的コンテクストにおいてはおおいに評価しつつも,次のように批判している.

しかし,不徹底な対象化は,常に同一化への危険性をはらむ.モデルに近づくことを最大の目標とした場合,モデルに近づく努力だけで満足したり,モデルに近づいたと錯覚したりする人間が生まれる.そうした人間ができることは,アングロ・サクソン民族の目を通して世界を見ることであって,それを乗り越えることは極めて困難である.しかも,西洋の近代化が帝国主義の産物である以上,西洋をモデルとして同じように近代化を志向すれば,同じように帝国主義的思想を身につけても当然だった.だからして,日本が英米のまねをして,台湾をはじめ近隣諸国を侵略したのも当然の帰結なのである.(148)

結果として,日本の言語観はいびつなものとなっていった,とする.

このような「アングロ・サクソン中心主義」 (Anglo-Saxon-centricism) は,100年後の今日に至るも払拭されておらず,「外来といえば(白人の)アメリカ」(ダグラス・ラミス,1981)という日本人一般の外国観として受け継がれている.そしてその思想は,外国語=英語=国際語という外国語観としても受け継がれている.(149)

「国家」を持たない民族語を,「国家」を背後に持つ「外国語」ということばで呼ぶしかないということが,日本人の言語意識,「外国」語,「外国」観(異文化理解)に,そしてもう一つ英語教育観にも,大きな影響を与えてきたのではないか――.これが筆者が年来考え続けてきた仮説である.(191)

このいびつな言語観が英語教育にも負の影響を与えないはずはない,という主張が,著書の始めのほうで強く説かれている.

当然のことながら外国語教育は真空状態で行なわれるわけではないということである.特定言語が選ばれ,公教育の場での外国語教育のカリキュラムに配当されることは,その言語が他の言語に比べ社会的に優勢であって,その言語の教育が現代なら国策に直接間接に貢献することを期待されているからである.しかも,国策は国益のためにその時代の国際情勢によって形成されるものであるから,教授される言語は,その言語の絶対価値とは無関係に社会的な価値の高低によって選ばれる.したがって,もしかりに教授者が当該言語の社会的価値がどこからくるのかに無知であったとすれば,その言語の教授が学習者に,他の言語とその言語の使い手やその言語の背後にある文化に対する偏見を抱かせる危険性を生むことになるだろう.英語の社会的特性がもっと論じられてしかるべきだと考えるゆえんである.(21)

表現は辛辣だが,中村の述べている趣旨には賛同する.現在の英語の社会的価値がいかにして生まれてきたか,これを歴史の事実として過不足なく理解することこそが,現代人にとって重要な課題である.そして,その理解にもっとも貢献するのが,英語史とその周辺の分野だろう.中村の著書は,並一通りの英語史概説書ではないが,れっきとした英語史の書だと考える.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-08-02 Thu

■ #1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目 [me][french][loan_word][suffix][adjective][grammaticalisation][semantic_change][lexicology][french_influence_on_grammar]

中英語期に,フランス語の影響で,英語の本来的な言語要素が脅かされたり,置き換えられたり,変化を余儀なくされた例は枚挙にいとまがない.語のレベルではもっとも顕著であり,フランス借用語の流入ゆえに古英語語彙の多くが廃用へと追い込まれた.人名についても同じことが言えるし,綴字習慣の多くの部分についても然り,語の意味においてもそうだ ([2009-09-01-1]の記事「#127. deer, beast, and animal」などを参照).

あまり目立たないところでは,接尾辞についても同じことが言えるという指摘がある.米倉先生の論文 (238) によれば,初期中英語では,本来語要素である名詞を派生する接尾辞 -ness は "action of A", "quality of A", "thing that is A", "place of being A" などの広い意味をもっており,対応するフランス語要素である -ity は "quality of being A" のみだった.ところが,後期中英語になると,-ness は "quality of being A" のみへと意味を限定し,逆に -ity は "quality of being A" と "aggregate of being A" の意味を合わせもつようになった.つまり,意味の広がりという観点からすると,-ness と -ity の立場が逆転したことになる.ただし,対象語の意味を詳しく検討した米倉先生は,必ずしもこの概説は当たっておらず,中英語期中は両接尾辞ともに多義であったのではないかとも述べている.とはいえ,-ness が,近代英語期以降に意味を単純化し,固有の意味を失いながら,ついには名詞を派生するという形態的役割をもつのみとなった事実(=文法化 "grammaticalisation")をみれば,少なくとも意味の範囲という点では,数世紀にわたって,いかにフランス語要素 -ity に脅かされてきたかが知れよう.

接尾辞における英語とフランス語の対決および逆転現象という議論を読みながら考えていたのは,[2012-05-01-1]の記事「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」で述べた,形容詞の意味範囲の語種による差についての仮説である.その仮説を繰り返そう.

古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

-ness と -ity の意味範囲の対立や deer, beast, animal の意味の場を巡る競合は,特定の語や接尾辞の意味に関する単発的な問題だが,より大きな語彙や語種というレベルでも,英仏語勢力の大規模な逆転現象が起こっているのではないか.

・ 米倉 綽 「後期中英語における接尾辞の生産性―-ityと-nessの場合―」『ことばが語るもの―文学と言語学の試み―』米倉 綽 編,英宝社,2012年,213--48頁.

2012-08-01 Wed

■ #1192. 初期近代英語という時代区分 [emode][periodisation][historiography][history]

初期近代英語 (Early Modern English; 1500 or 1450 -- 1700) という時代区分は,英語史研究ではすでに一般化している.古英語,中英語,近代英語という伝統的で盤石な3区分に割って入るほどの力はないかもしれないが,実用上は日常化しているといってよいだろう.このことは,Early Modern English を題に含む多くの論著が著わされ,実りある成果を上げている事実からもわかる.

近代英語期を細分化する試みは,[2009-12-18-1]の記事「#235. 英語史の時代区分の歴史 (4)」で見たように,古くは19世紀からある.20世紀前半にも,Zachrisson や Karl Luick などが初期近代英語という区分を提案している.しかし,この時代区分が広く認められ出したのは,Baugh, Görlach, Penzl などの論に反映されているとおり,20世紀後半である.ここには,ドイツ語史における確立した時代区分 "Frühneuhochdeutsch" からの類推が影響しているかもしれない (Penzl 261--62) .

言語史において時代区分の役割が甚大であることは,[2012-06-12-1]の記事「#1142. 中英語期はいつ始まったか (1)」でも説いた.Penzl も同趣旨で次のように述べている.

A "period" is by definition a part of a language continuum; it should be a "natural" stage within the documentable history of a language. Its historical reality is not simply assured by scholarly tradition or practice, but only by definitely established, describable initial and terminal boundaries and by criteria applicable to the corpus of the entire period in question. (261)

A major advantage of specific and maximal periodization is the fact that it by no means handicaps the description of the transition to adjacent periods, but on the contrary forces the historiographers to consider internal change as well as internal cohesion and the impact of external historical events. (266)

Penzl は,言語史の区分においては,言語内的な基準が唯一の基準であり,言語外的な基準は参照しないという考え方のようである.他言語との言語接触などの社会言語学的な要因は,言語内的な基準により定められた区画のなかで,その影響を考察すべきものであり,逆ではないという立場だ.

一方で,Görlach のように,内面史と外面史のバランスを取った時代区分をよしとする論者もある.Görlach は,初期近代英語の始まりを1500年とする言語外的な根拠として,印刷術の開始 (1476) ,バラ戦争の終結 (1471) ,人文主義の開始 (1485--1510) ,英国国教会のローマとの分離 (1534) ,アメリカの発見 (1492) などの歴史的出来事を挙げている.

しかし,Penzl (266) によれば,初期近代英語の終点である1700年前後については,英語の発展に直接あるいは間接の影響を及ぼす歴史的事件として目立ったものはない.しかし,言語内的にみれば,短母音字 <a>, <u> が現在の音価をもつに至っていたという事実や,規範文法がすでに固まっていたという事実があると述べている.

時代区分は研究のためにあるのであり,時代区分のために研究があるわけではないが,現実問題としては相互依存の関係であるのも確かだ.初期近代英語というくくりに基づいた研究で多くの成果が出てきているという事実は重く見るべきだろう.

・ Penzl, Herbert. "Periodization in Language History: Early Modern English and the Other Period." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 261--68.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow