hellog〜英語史ブログ / 2021-11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021-11-30 Tue

■ #4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか? [caxton][me_dialect][french][popular_passage][sobokunagimon][heldio]

先日の講演「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」でお世話になった立命館大学の岡本広毅先生より,たいへんおもしろい話題を提供してもらいました.William Caxton (1422?--91) の egges/eyren の逸話において,なぜ南部の農夫の奥さんは北部訛りを理解できないだけでなく,それを「フランス語」と勘違いしたのか,という疑問です.

簡単に背景を解説しておきますと,史上初の英語の印刷家である Caxton が,1490年に出版した Eneydos の序文のなかで,英語方言に関する逸話が紹介されています.イングランド北部出身とおぼしき商人が,イングランド南部のテムズ川で船を停留させ,陸に上がって,ある農夫の奥さんに食事を求めたときの話しです.商人は egges (卵)を所望したのですが,奥さんはこの単語を理解せず,フランス語は分からないと答えました.商人は商人でフランス語など話していない,なぜ egges を理解できないのかと怒ったところ,別の者が割って入り,商人が言っている(北部方言の) egges とは(奥さんの理解する南部方言でいうところの) eyren のことだと解説してあげて一件落着といった小話しです.

当時の英語の方言差を指摘しているメタコメントとして,英語史ではよく知られている逸話です.本ブログでも「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1]) でそのくだりを中英語の原文で引用しました.改めて,以下に引用しておきます.

And one of theym named Sheffelde, a mercer, cam in-to an hows and axed for mete; and specyally axed after eggys. And the goode wyf answerde, that she coude speke no frenshe. And the marchaunt was angry, for he also coude speke no frensche, but wolde have hadde egges, and she understode hym not. And thenne at laste a nother sayd that he wolde have eyren. Then the gode wyf sayd that she understode hym wel. Loo, what sholde a man in thyse dayes wryte, egges or eyren?

岡本先生の疑問は,なぜ南部の農夫の奥さんは北部訛りを理解できないだけでなく,それを「フランス語」と勘違いしたか,というものです.とてもおもしろい質問だと思い,私なりに考えてみました.

まず根本的な点ですが,この逸話は事実に基づく話しというよりは,Caxton による創作ではないかという疑念があります.egges (北部方言)と eyren (南部方言)の方言分布は事実ですので,根も葉もない言説ではないとはいえ,小話しとしてうまくできすぎている感があり,多かれ少なかれ Caxton が「盛った」ネタである可能性が高いと考えています(語幹と複数形語尾の両形態素が方言間で相当異なるこの単語を意図的に選んだのではないか,という疑惑).ただ,もし創作だとしても,同時代の読者の間に当時の言語・方言事情の知識が共有されていることが前提となっているはずなので,「フランス語」を引き合いにして逸話におかしみを加えようとした狙いそのものは,読み解く価値がありそうです.

では,なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか.おそらく商人は北部訛りで "Can I ask for eggs?" に相当する発言をしたのではないかと想像されます.奥さんは,肝心の eggs の部分は理解できずとも,その他の部分は訛っているけれども英語は英語だと認識できたはずなので,なぜこの人は肝心の部分だけ理解不能の単語で表現するのだろうといぶかしく思ったに違いありません.そこで,奥さんは,この理解不能の単語は当時のイングランドにおける筆頭外国語であるフランス語の単語に違いないと疑ってみたのではないでしょうか.

奥さんが egges と聞いて,最初に英語の北部方言の単語ではなく,フランス語の単語と勘ぐった辺りが,話しとしてはおもしろいところです.南部方言話者の奥さんにとって,外国語であるフランス語よりも英語の北部方言のほうが理解不能だったということになるからです.それほどまでに英語の南部方言と北部方言は異なるのだということを,Caxton は示したかったのではないでしょうか.誇張といえば誇張のようにも感じられます.

また,この逸話は,後期中英語期のイングランドにおける筆頭外国語がフランス語だったという前提をも示唆しているように思われます.ノルマン征服から3世紀以上経っており,もはやイングランドにおいてフランス語は公私の場ともに実用言語の地位をほぼ完全に失い,英語が完全復活を遂げていた時代ではありますが,フランス語はいまだ文化語としての威信は保っていました.ちょうど現代日本において英語が国際語として威信を保っているのと似たような状況です.現代日本で英語が筆頭外国語として位置づけられているのと同様に,後期中英語期のイングランドではフランス語が筆頭外国語として位置づけられていたわけです(cf. 「#2622. 15世紀にイングランド人がフランス語を学んだ理由」 ([2016-07-01-1])).奥さんも商人もフランス語はできなかったようですが,フランス語がイングランドの第1外国語であるという認識は共有しており,だからこそフランス語が引き合いに出されたということではないでしょうか.

以上,私の解釈です.岡本先生,みなさん,いかがでしょうか.

ちなみに,今回の話題と連動して,本日の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,上記の逸話を中英語の原文で読み上げてみました.ぜひお聴きください.

2021-11-29 Mon

■ #4599. 南部アフリカの英語地域 [esl][south_africa][africa][map]

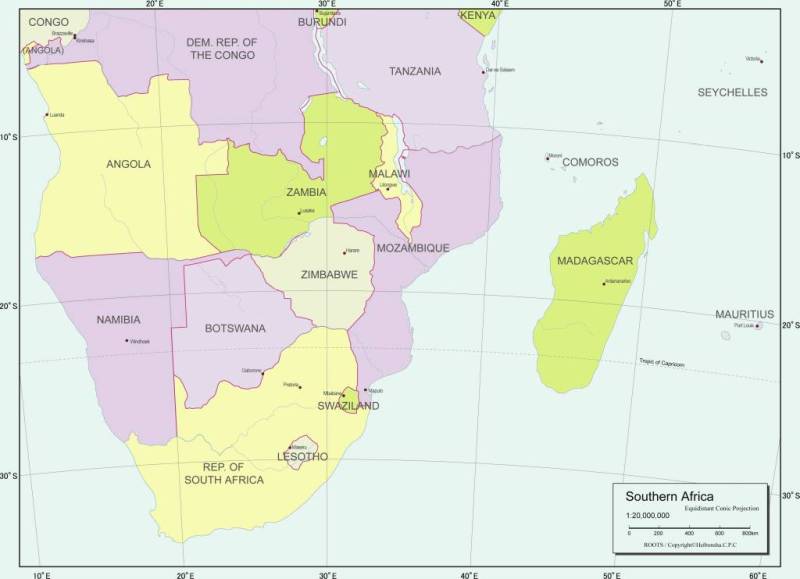

日本政府は,新型コロナウィルスの新たな変異株「オミクロン株」の今後の拡大に対する懸念から,南部アフリカの国々に水際強化策を適用し始めた.具体的には,南アフリカ共和国,ナミビア,ジンバブエ,ボツワナ,レソト,エスワティニ,モザンビーク,マラウイ,ザンビアの9カ国からの帰国者には,入国後10日間の待機が求められることになるという(cf. 「#3289. Swaziland が eSwatini に国名変更」 ([2018-04-29-1])).

アフリカのこの一角は,英語(史)に引きつけていえば,重要なESL地域を構成している.南アフリカ共和国を除けば,多くの日本人にとって,なじみの薄い国々が多いだろう.周辺の地図もあまり見慣れていないのではないか.(C)ROOTS/Heibonsha.C.P.C より,南部アフリカの地図を掲載しておきたい.

今回の水際強化策の対象となっている9カ国についていえば,ポルトガル語を公用語としているモザンビークを除いて,すべての国が英語を公用語(少なくとも公用語の1つ)として採用している(アフリカにおける英語公用語事情は「#3290. アフリカの公用語事情」 ([2018-04-30-1]) を参照).確かにこの地域の英語話者人口は多く,「#2472. アフリカの英語圏」 ([2016-02-02-1]) の人口統計を参照すると,数千万人という規模で存在することがわかる.世界的な英語地域の1つといってよい.

南部アフリカの英語化の歴史は,イギリスによる植民地化の歴史と連動している.南アフリカ共和国の英語化の淵源は他国に比べて早く18世紀末にさかのぼるが,他国も19世紀後半にはその流れに巻き込まれることになった.多くが第二次世界大戦後の20世紀半ば以降に独立を果たしたが,旧宗主国の言語である英語が威信ある言語として公用語に採用され,現在に至る.

南アフリカ共和国と英語の接触の歴史は複雑で,これまでも「#343. 南アフリカ共和国の英語使用」 ([2010-04-05-1]),「#407. 南アフリカ共和国と Afrikaans」 ([2010-06-08-1]),「#408. South African English と American English の変種構成の類似」 ([2010-06-09-1]),「#1703. 南アフリカの植民史と国旗」 ([2013-12-25-1]),「#3291. 11の公用語をもつ南アフリカ共和国」 ([2018-05-01-1]) などで紹介してきたので,そちらをどうぞ.

2021-11-28 Sun

■ #4598. 北米英語とかけてバスク語ととく,そのこころは? [ame][canadian_english][spanish][french][basque][map]

日曜日ということで,ちょっとした謎掛けを.北米英語とかけてバスク語ととく,そのこころは? 答えは,北はフランス語,南はスペイン語に迫られています?♪

バスク語 (Basque) は,印欧語族に属していないヨーロッパの孤立した言語の1つである.フランス(北側)とスペイン(南側)の国境付近の一角で約100万人の母語話者により話されている言語だ.話者の大多数はおよそバイリンガルであり,スペイン側のバスク州に居住している.周囲ではスペイン語やフランス語といった世界的大言語が幅をきかせているため,バスク語は相対的な意味で小数民族の話す小言語とみなされている.

では,なぜこのようなバスク語が北米英語と引っかけられるのか.北米(アメリカ合衆国とカナダ)で主として話されている言語は,世界語たる英語である.話者人口の点ではバスク語とは比べようもないが,北米英語は,その植民史と地理に照らすと,カナダのケベックに代表されるフランス語圏(北側)と,メキシコをはじめとする中南米のスペイン語圏(南側)に挟まれている.現在でも,この言語地理学的環境は北米英語に少なからぬインパクトを与え続けており,カナダ英語はフランス語から,アメリカ英語はスペイン語から少なからぬ言語的影響を被っている(cf. 「#4529. 英語とメキシコの接点」 ([2021-09-20-1])).

この他愛もないインスピレーションは,Hall-Lew (373) を読んでいて出会った次の1文からヒントを得たものである.

Today, Spanish influence, versus French influence, is one major historical difference between Englishes in the Unite States and in Canada.

上記の共通点を除けば,(北米)英語とバスク語の関係はむしろほとんどないといってよいだろう.

・ Hall-Lew, Lauren. "English in North America." Chapter 18 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 371--88.

2021-11-27 Sat

■ #4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS [word_order][oe][syntax]

主語 (S),動詞 (V),目的語 (O) の3つの要素の組み合わせ順を考えるとき,現代英語においては SVO が規則だが,英語の歴史においては他の語順も見られたことについては「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]),「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1]) などの記事で取り上げてきた(関連する記事へのリンク集としては「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1]) もご覧ください).

さて,古英語においては S, V, O の3要素について論理的に考え得るすべての語順が実際に確認される.SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS の6つだ.Molencki (295--96) より,各々の例文を1つずつ挙げよう.

・ SVO: Mathathias ofsloh hine sona 'Mathathias killed him soon' (ÆLS [Maccabees] 224)

・ SOV: Gregorius hine afligde 'Gregory him expelled' (ÆCHom i.22.624)

・ OSV: Fela Godes wundra we habbað gehyred 'many God's wonders we have heard' (ÆCHom i.578.28)

・ OVS: hiene ofslog an efor 'him killed a wild boar' (ChronA 885)

・ VSO: Ða fregn he mec hwæðer ic wiste hwa ðæt wære 'then asked he me whether I knew who that were-SUBJ' (Bede 402.13)

・ VOS: ða andswarudon him sume þara bocera 'then answered him some of the scribes' (Lk [WSCp] 20.30)

今回は S, V, O の3要素の語順に注目しているが,そこにはゲルマン語における "verb second" の語順規則も密接に絡んでおり,語順を巡る規則の実態はもっと複雑である.しかし,古英語が,現代英語のようなガチガチの固定語順をもった言語だったわけではないことは,これらの例文から明らかだろう.

・ Molencki, Rafał. "Old English: Syntax." Chapter 19 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 294--313.

2021-11-26 Fri

■ #4596. 「英語に関する不平不満の伝統」の歴史的変化 [complaint_tradition][sociolinguistics][linguistic_ideology]

英語の歴史を通じて観察されてきた "the complaint tradition" 「英語に関する不平不満の伝統」については「#3239. 英語に関する不平不満の伝統」 ([2018-03-10-1]) を始めとして complaint_tradition の各記事で取り上げてきた.中世から現代に至るまで,そしておそらくは未来にかけても,この伝統は続いていくだろう.

しかし,これを伝統とひとくくりにしてしまうと,かえって見えなくなることもある.というのは,英語に関する不平不満の内実や種類は時代とともに変化してきたからである.ある時代には不平不満の矛先は国家主義や方言変異に向けられていたが,別の時代には規範主義や政治的公正さ (pc) に向けられるなど,不平不満のあり方そのものが通時的に変化してきたのである.

上記の趣旨での Crowley (981) による "the complaint tradition" の概説を読み,たいへん刺激を受けた.そのイントロの文章を引用したい.

It is worth noting at the start of this account that the phrase "the complaint tradition" is slightly misleading. What it suggests is a continuing practice which, although it differs over time, is recognisably the same by dint of a common set of features. That is to say, a legacy which is more or less passed down over a prolonged period in which certain characteristics and themes recur. In one limited sense this is an accurate description of a practice which does indeed reach far back into the history of the English language; yet in another sense the conception of a "complaint tradition" is far too abstract and non-specific for analytical purposes. For while it is undoubtedly a matter of interest that people have consistently sought to complain about English since it became a language which was considered to be worthy of comment at all, what the general phrase "the complaint tradition" obscures is that fact that what precisely people were complaining about --- and why --- has varied historically. If the same complaints had been made about the English language throughout its history, it would perhaps be an interesting phenomenon but one which might be easily explained. As will be seen, however, complaints about English have been radically different at distinct points in the history of the language, and it is this which makes the "complaint tradition" both fascinating and complicated. The complaints themselves have ranged all the way from accusations that the English language was not "copious" enough for the purposes of various forms of written usage, to the charge that it is a vehicle of neo-imperialism in its acquired role as a global language; from the allegation that it was a debased and inconsistent language as a result of political corruption to the claim that it somehow caused moral decadence on the part of its users. What such variability tells us is that there has indeed been a long-standing practice of complaining about English, but that the criticism of the language has been historically specific and has often been intertwined with other arguments beyond the linguistic sphere. In other words, as has been noted elsewhere, language debates are very rarely simply debates about language; they are, more often than not, intertwined with questions of value.

各時代の人々の間に,言語に対する何らかの理想があるからこそ,そこに達していない現実への不平不満が募るのだろう.とすると,これは言語イデオロギー (linguistic_ideology) の問題といえる.英語(否,一般に言語)に関する不平不満の伝統そのものの歴史を明らかにしたいという気にさせる,素晴らしいイントロではないだろうか.

・ Crowley, Tony. "Standardization: The Complaint Tradition." Chapter 61 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 980--94.

2021-11-25 Thu

■ #4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][cleft_sentence][irish_english]

「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) で取り上げてきたように,「強調構文」として知られている構文の起源と発達については様々な見解がある(ちなみに英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と呼ぶことが多い).

比較的最近の新しい説によると,英語における強調構文の成長は,少なくとも部分的にはケルト語との言語接触に帰せられるのではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が提唱されている.伝統的には,ケルト語との接触による英語の言語変化は一般に微々たるものであり,あったとしても語彙借用程度にとどまるという見方が受け入れられてきた.しかし,近年勃興してきたケルト語仮説によれば,英語の統語論や音韻論などへの影響の可能性も指摘されるようになってきている.英語の強調構文の発達も,そのような事例の1候補として挙げられている.

先行研究によれば,古英語での強調構文の事例は少ないながらも見つかっている.例えば以下のような文である (Filppula and Klemola 1695 より引用).

þa cwædon þa geleafullan, 'Nis hit na Petrus þæt þær cnucað, ac is his ængel.' (Then the faithful said: It isn't Peter who is knocking there, but his angel.)

Filppula and Klemola (1695--96) の調査によれば,この構文の頻度は中英語期にかけて上がってきたという.そして,この発達の背景には,ケルト語における対応表現の存在があったのではないかとの仮説を提起している.論拠の1つは,アイルランド語を含むケルト諸語に,英語よりも古い時期から対応表現が存在していたという点だ.実はフランス語にも同様の強調構文が存在し,むしろフランス語からの影響と考えるほうが妥当ではないかという議論もあるが,ケルト諸語での使用のほうが古いということがケルト語仮説にとっての追い風となっている.

もう1つの論拠は,現代アイルランド英語 (irish_english) で,英語の強調構文よりも統語的自由度の高い強調構文が広く使われているという事実だ.例えば,次のような自由さで用いられる (Filppula and Klemola 1698 より引用).

・ It is looking for more land they are.

・ Tis joking you are, I suppose.

・ Tis well you looked.

このようなアイルランド英語における,統語的制限の少ない強調構文の使用は,そのような特徴をもつケルト語の基層の上に英語が乗っかっているためと解釈することができる.いわゆる「基層言語仮説」 (substratum_theory) に訴える説明だ.

今回の強調構文の事例だけではなく,一般にケルト語仮説に対しては異論も多い.しかし,古英語期(以前)から現代英語期に及ぶ長大な時間を舞台とする英語とケルト語の言語接触論は,確かにエキサイティングではある.

・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.

2021-11-24 Wed

■ #4594. 英語教員養成コアカリのシンポで英語史についてお話ししました [academic_conference][notice][slide][elt]

昨日11月23日(火)の 15:00?17:00 に,Zoom 開催の第2回英語教員養成コアカリキュラム・研究フォーラムのシンポジウム「コアカリのこれから?10年後を見据えて?」にてお話しさせていただきました.シンポジウムの準備から当日までお世話になりました東京学芸大学の馬場哲生先生,粕谷恭子先生,高山芳樹先生,およびシンポジウムでご一緒させていただきました卯城祐司先生(筑波大学),松下信之先生(大阪府教育庁)には感謝致します.たいへん実りある時間を過ごすことができました.

「英語史科目の現状・課題・提案」と題する内容で,英語教育やコアカリにおける英語史の位置づけについて15分間ほど発表する機会をいただき,その後,発表者間や他の参加者からの質疑応答を経て,ディスカッションに進みました.普段私は英語史を専門科目と位置づけて研究・教育を行なっていますが,今回は英語教育・行政の観点から英語史を見てみるという貴重な機会に恵まれました.

日々の本ブログや拙著などでも英語教育の視点は常に含めているつもりですが,念頭においているのは個々の読者であって,必ずしも組織的な英語教育・行政を意識していたわけではありません.その意味で今回のシンポジウムは新鮮で,学ぶことが多かったように思います.

簡単なものではありますが,シンポジウムで用いたスライドをこちらに置いておきます.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.

1. タイトルページ

2. 英語史科目の現状・課題・提案

3. 目次

4. 1. はじめに:コアカリのなかの英語史

5. 「英語学」の項目 (p. 8)

6. 第3項「英語の歴史的変遷,国際共通語としての英語」

7. 2. 英語史科目の現状

8. 3. 英語史科目の課題と提案

9. 4. 学界の潮流と英語史の強み (1)

10. 学界の潮流と英語史の強み (2)

11. 学界の潮流と英語史の強み (3)

12. 学界の潮流と英語史の強み (4)

13. 5. 英語教育への具体的応用

14. 6. おわりに:教員の引き出しを増やす英語史

15. 英語史のお勧め文献

16. 拙著・拙論

2021-11-23 Tue

■ #4593. 語用論的な if you like 「こう言ってよければ」の発展 [pragmatics][discourse_marker][lmode][construction_grammar][politeness][comment_clause][syntax][constructionalisation]

if you like/choose/prefer/want/wish/will という表現は,if you wish it to be so called 「こう言ってよければ」ほどの意味で,挿入句として口語でよく用いられる.形式的には if を用いた条件節だが,論理的に帰結節の内容と結びつくわけではなく,あくまでメタ言語的に用いられる.3つほど例文を挙げてみよう.

・ It was, if you like, an error of judgment.

・ He, or She, if you prefer, could do better than that.

・ Music, if you will, is medicine.

このような語用論的な使い方の「if you + 選択動詞」構文を,Brinton (273) は "if-EC" (= if-elliptical clause) と呼んでいる.この構文の発生は比較的新しく,後期近代英語のことらしい.その原型として Call it cruelty if you like, not mercy. のような "call it X" 構文があったのではないかと提案している.構文化 (constructionalisation) を念頭に置いた議論だが,Brinton (290) の論考の結論部を引用しよう.

In conclusion, elliptical if-ECs --- if you choose/like/prefer/want/wish --- all serve metalinguistic and politeness functions in PDE; like and prefer are particularly common in these functions. The clauses make their appearance in the LModE period. Semantically the metalinguistic meanings of if-ECs can be seen as developing from the concrete propositional meaning 'if you choose to do X'. The syntactic derivation of these clauses is problematic, however, because it is impossible to trace their origin back to bipartite (protasis-apodosis) structures where the valency of the verbs is complete. Reconstruction of the complement of the verb in the if-clause proves difficult because of the varied complement structures found historically and the rarity of such structures with metalinguistic meaning. While if-ECs in their propositional meaning typically occur with an explicit apodosis (if you want, open the window), apodoses never occur when the if-ECs function metalinguistically (it's large, even gargantuan, if you wish [*you may say so]). Despite its rather late attestation, a more plausible source for the if-EC is the 'call it X' pattern, which is inherently metalinguistic. Metalinguistic if-ECs may result from constructionalisation of the 'call it X' pattern in conjunction with explicitly metalinguistic if you V- clauses.

語用論と統語論の接点に関する問題の好例というべき話題である.

・ Brinton, Laurel. "If you choose/like/prefer/want/wish: The Origin of Metalinguistic and Politeness Functions." Late Modern English Syntax. Ed. Marianne Hundt. Cambridge: CUP, 2014. 271--90.

2021-11-22 Mon

■ #4592. 英語における動物の象徴的意味 [mythology][bible][connotation][animal]

各言語文化において,動物は独自の象徴的意味をもっている.英語の場合,それは聖書,神話,民話などを通じて育まれてきた,慣習的で連想的な意味を有しており,それが母語話者の間で広く共有されているために,文学,ことわざ,言葉遊びなどにおいても多用される.動物名が言及されると,いわば枕詞のように,ある一定のイメージが喚起されるほどに,言語文化に深く根付いているのである.『英語便利辞典』 (pp. 177-78) より,典型的なものを挙げよう.

| 動物名 | 象徴的意味 |

|---|---|

| ant 蟻 | cooperation 協力,patience 忍耐 |

| bear 熊 | maternal protection 母性本能,strength 力 |

| butterfly 蝶 | beauty 美,balance 均衡 |

| cat 猫 | independence 自立,agility 敏捷性 |

| deer 鹿 | gentleness 温和,peace 平和 |

| dog 犬 | royalty 忠誠,love 愛情 |

| dove 鳩 | peace 平和,innocence 無垢 |

| elephant 象 | wisdom 知恵,strength 力 |

| fox 狐 | camouflage 擬態,cunning 狡猾さ |

| giraffe キリン | intuition 直感力,foresight 先見の明 |

| horse 馬 | friendship 友情,power 力 |

| lion ライオン | courage 勇気,strength 力 |

| mule ラバ | stubbornness 頑固,independence 独立 |

| owl フクロウ | wisdom 知恵,clairvoyance 透視能力 |

| serpent, snake 蛇 | temptation 誘惑,wisdom 知恵 |

| turtle 亀 | longevity 長寿,love 愛情 |

動物単体の名詞が帯びる象徴的意味のほか,動物の関わる慣用表現やイディオムは思いのほか多い.英語文化に深く根付いており意味が予想できないものも多いので,学習上注意を要する.

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-11-21 Sun

■ #4591. 立命館大学での講演「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」を終えました [slide][world_englishes][notice]

昨日,立命館大学にて「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」と題する講演を行ないました.準備から当日の運営までお世話になりました立命館大学の岡本広毅先生を始め,関係の先生方,学生の皆さんには感謝いたします.ありがとうございました.

対面&オンラインによるハイブリッドの形態で行ないましたが,多くの方々にご参加いただくことになりました.講演後には,とりわけ対面で出席くださった立命館大学国際コミュニケーション学域の先生方や学生の皆さんと,2時間に及ぶ "World Englishes" を巡る議論に花が咲き,私にとってもたいへん楽しく啓発的な時間となりました.議論を通じて,多様性の「許容」という用語が何を意味するのか,また "mutual intelligibility" といってもそこには常にパワー(バランス)が関わるものではないか,などの的を射た数々の指摘をいただき,確かにと頷きました.私自身の不勉強を思い知らされましたが,たいへん考えさせられる時間でした.

今回のような公開講演のスライド等の資料は,原則として公開する方針を採っていますので,こちらよりご覧ください.参加された方々におかれましては,ぜひ復習などのためにご利用ください.そうでない方々には,スライドだけでは必ずしも講演の全容は伝わらないかとは思いますが,ご参考までに.

以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.

1. タイトル

2. 世界の "English" から "Englishes" の世界へ

3. 目次

4. 1. はじめに --- 英語の世界性と多様性

5. 英語の話者人口

6. 3種類の英語

7. 複数形の "Englishes"

8. 2. 英語の世界的拡大 --- ドイツ北部から世界へ

9. 関連年表

10. "World Englishes"

11. 3. 英語の歴史的多様性 --- 減少しないエントロピー

12. 4. 英語に作用する相反する2つの力 --- 求心力と遠心力

13. 5. おわりに --- 英語は常に多様だった

14. World Englishes に関するお勧め文献(お勧め順に)

15. 参考文献

16. 補遺1:世界英語のモデル

17. 補遺2:ピジン語とクレオール語

「英語史」は古い英語を解読するだけの分野ではありません.もちろんそれは非常に重要な課題であり,そこに土台があることは間違いありませんが,現代の英語を把握するための新しい(というよりも最新の)視座を提供してくれる分野でもあります."World Englishes" を入り口として,ぜひ英語史という領域に関心をもってもらえればと思います.

2021-11-20 Sat

■ #4590. World Englishes のサンプル [world_englishes][variety][scots_english][tok_pisin][pidgin][creole][aave][south_africa][nigeria][singapore_english]

本日11月20日(土)の 13:00?14:30 に,立命館大学国際言語文化研究所の主催する「国際英語文化の多様性に関する学際研究」プロジェクトの一環として「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」のタイトルでお話しさせていただきます(立命館大学の岡本広毅先生,これまでのご準備等,ありがとうございます).Zoom による参加も可能ですので,ご関心のある方はこちらの案内をご覧ください.

また,今朝すでにアップした私の音声ブログ Voicy の番組 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 では,「立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」と題する対談を行なっていますので,そちらもぜひ聴いてみてください.

さて,"World Englishes" に関する講演ということで,本日のブログ記事としても世界の様々な英語のサンプルを示したいと思います.ただし "Englishes" の多様性を示すために部分を切り抜いたランダムなサンプルを挙げるにすぎませんので,その点はご了承を.本日の講演では,以下の例を用いて話し始めたいと思っています.よろしくどうぞ.

・ Northern English (Yorkshire): B. Hines, Kes (1968) [qtd. in Gramley 198]

Hey up, where's tha been? They've been looking all over for thee.

・ Scots Leid: Aboot William Loughton Lorimer (2009) [qtd. in Gramley 201]

Lorimer haed aye been interestit in the Scots leid (syne he wis a bairn o nine year auld he haed written doun Scots wirds an eedioms) an his kennin o the strauchles o minority leids that he got frae his readins o the nautral press durin the Weir led him tae feel that something needit daein tae rescue the Scots laid.

・ Tok Pisin: from Mühlhäusler (1986) [qtd. in Gramley 223]

em i tok se papa i gat sik ["he said that the father was sick"]

・ Hawaiian Creole English: from Bickerton (1981) [qtd. in Gramley 226]

Jan bin go wok a hospital ["John would have worked at the hospital"]

・ Jamaican Creole: "William Saves His Sweetheart" [qtd. in Gramley 238]

nóu wants dér wáz, a úol wíč liedi lív, had wán són, níem av wiljəm. ["Once upon a time there was an old witch, who had a son whose name was William."]

・ AAVE (= African American Vernacular English): A. Walker, The Color Purple (1982) [qtd. in Gramley 269]

I seen my baby girl. I knowed it was her. She look just like me and my daddy.

・ Cape Flats SAfE: Malan (1996) [qtd. in Gramley 300]

Now me and E. speaks English. And when we went one day to a workshop --- and uh, most of the teachers there were Africaans --- and we were there; they were looking at us like that you know. And I asked E., "Why's this people staring at us?" She said, "No, I don't know."

・ Nigerian English: "Igbo Girls Like Money a Lot" (2006) (qted. in Gramley 319)

Igbo girls are hardworking, smart, successful and independent so ain't nuffin wrong in them lookin for a hardoworkin, successful man. if u ain't gats the money, they aint gon want u cos u below their level of achievement.

・ Hong Kong English: Joseph (2004) [qtd. in Gramley 321]

However, as Hong Kong is going through an economic down turn recently, we shall have to see. . . Last year we have raised more than two million Hong Kong Dollars.

・ Singapore English [qtd. in Gramley 328]

The tans [= military unit] use to stay in Sarangoon.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2021-11-19 Fri

■ #4589. 1911年,日本の学生の英語力が低下した理由とその処方箋 --- 夏目漱石と岡倉由三郎 [english_in_japan]

明治末期は,それ以前の英語漬けによる英語教育の潮流が去り,エリートの間でも英語力が低下していた.この状況を受けて,当時を代表する英語人といってよい夏目漱石と岡倉由三郎が,それぞれおもしろい英語教育論を公表している.

斎藤(著)『日本人と英語 --- もうひとつの英語百年史』 (45) より,まず漱石による「語学養成法」(明治44年1月?2月号の『学生』より)の文章を読んでみよう.当時の英語力低下の原因を探った論考である.

……吾々の学問をした時代は,総ての普通学は皆英語で遣らせられ,地理,歴史,数学,動植物,その他如何なる学科も皆外国語の教科書で学んだが,吾々より少し以前の人に成ると,答案まで英語で書いたものが多い.(中略)処が「日本」と云ふ頭を持つて,独立した国家という点から考えると,かゝる教育は一種の屈辱で,恰度,英国の属国印度と云つたやうな感じが起る.日本の nationality は誰が見ても大切である.英語の知識位と交換の出来る筈のものではない.従つて国家生存の基礎が堅固になるに伴れて,以上の様な教育は自然勢を失ふべきが至当で,又事実として漸漸其の地歩を奪はれたのである.実際あらゆる学問を英語の教科書でやるのは,日本では学問をした人がないから已むを得ないと云ふ事に帰着する.学問は普遍的なものだから,日本に学者さへあれば,必ずしも外国製の書物を用ゐないでも,日本人の頭と日本の言語で教へられぬと云ふ筈はない.又学問普及といふ点から考えると,(或る局部は英語で教授しても可いが)矢張り生まれてから使ひ慣れてゐる日本語を用ゐるに越した事はない.たとひ翻訳でも西洋語その儘よりは可いに極つてゐる.

至極もっともな言い分に聞こえる.

続いて,同年の『英語教育』に掲載されている岡倉由三郎の英語教育論の一節を,斎藤 (50) より引こう.英語力の低下の原因についてこう述べている.

今日の学生に,語学の力の不足なりと認められる点は,語彙の知識の貧弱なことも其一である.かのあらゆる学科に原書を用ゐなければならなかった時代には,英語の力の上から見て,其活用方面は兎まれ,単語に於ては,充分豊富なる知識を有するを得たことは事実である.然るに今日の如く,英語は英語の教授時間以外に,之を学び得る機会が殆ど無くなった時代には,此点に対して遜色あるは止むを得ぬことである.

その後で,処方箋としてこんなことを提案している(斎藤 (51) より).

そこで,之を補ふ為には,自宅自修を多く遣らせる外,名案の無いことゝ為る.究極の所,今日は自修を多く命ずると云ふ事が,最緊切な点で,英語教授を効果あらしめるには,自修に俟つを最良とするより外に道が無い.然るに今日の教授法では自修に十分重きを置いて居るか,頗る疑はしい.此点は深く教師諸君の注意を乞はねばならぬ.

斎藤も「悲しいまでに当たり前の真理」 (51) と述べている通り,身も蓋もない処方箋ではあるが,現代でもこれは変わらないだろう.

・ 斎藤 兆史 『日本人と英語 --- もうひとつの英語百年史』 研究社,中央公論新社,2007年.

2021-11-18 Thu

■ #4588. OED による複数形の Englishes の初例 [world_englishes][variety][oed][countability][number][plural]

普通,言語名というものは不可算名詞であり English, French, Japanese のように無冠詞で用いる.一方,日常言語生活においても言語学においても,各言語のなかに様々な変種(方言)があるということは常識的に知られており,形容詞を冠して American English, Old French, written Japanese などという表現があることは暗黙の了解事項となっている.これらは丁寧にパラフレーズするならば an American variety of English, an ancient variety of French, a written variety of Japanese などとなるだろうか.この丁寧なフレーズから,冠詞と variety of を省略したのが American English, Old French, written Japanese などの表現となっていると考えられる.

このように,あくまで表現上のショートカットととらえるのであれば,それ以上議論する余地もないかもしれない.便宜上の省略表現にすぎないからだ.しかし,Englishes のような表現は,あえてこうした発想を形式の上にも反映させようとしたところに,新しさを感じさせる.実は Englishes という複数形だけがポイントなのではなく,an English という明示的な単数形も重要なポイントなのである.要するに English の可算名詞化こそが新しいのだ.

American English と British English を合わせて two Englishes と表現できるようになった背景には,人々の英語観の転換がある.それまでも two varieties of English という言い方はできたわけで,ここから varieties of を省いて two Englishes という新しい表現を作った,ということだが,単に形式上の変化として済まされる問題ではない.認識の変化が関わっているのだ.英語を可算名詞と解釈しなおしたことのインパクトは大きい.

OED の English, adj. (and adv.) and n. の II. 2. d によると,English の可算名詞としての初例は1910年の H. L. Mencken である.この項を再現しよう.

d. As a count noun: a variety of English used in a particular context or (now esp.) a certain region of the world; (in plural) regional varieties of English considered together, often in contradistinction to the concept of English as a language with a single standard or correct form.

1910 H. L. Mencken in Evening Sun (Baltimore) 10 Oct. 6/8 (heading) The two Englishes.

1941 W. Barkley (title) Two Englishes; being some account of the differences between the spoken and the written English languages.

1964 Eng. Stud. 45 21 Many people side-step the recognition of a plurality of Englishes by such judgments as: 'Oh, that's not English, that's American.'

1978 J. Pride Communicative Needs in Learning & Use of Eng. 1 The role of literature in non-native Englishes may be focal.

1984 Eng. World-wide 5 248 An overview of some aspects of various Englishes suggesting areas of possible research.

2000 Independent (Nexis) 28 June 11 It was one of the first places to be settled in the Plantations; there's an English spoken there that's unique.

初例がアメリカ英語に関する名著 The American Language を著わしたジャーナリスト・批評家の H. L. Mencken だとは知らなかった.アメリカ英語とイギリス英語を別ものと見ていた Mencken の英語観に照らせば,彼が The two Englishes と表現したことはまったく不思議ではないが,初耳だった.

OED の例文選びのクセはあるかもしれないが,学術雑誌や新聞という堅めのメディアからの引用が多いように見受けられる.English の可算名詞としての用法が,英語研究という学術的な文脈で使い始められ,それが少しずつ一般にも広がってきたという傾向を読み取ることができそうだ.

Englishes のように複数形で用いられ得る,という英語観の変化の種が蒔かれてから,たかだか100余年.多少なりとも広く知られてきたものの,いまだ主として学術の分野で用いられるにすぎない特殊な用法とみることもできる.今後どれだけ人口に膾炙していくのか.見守っていきたい.

2021-11-17 Wed

■ #4587. 「日本英語受容史略年表」 [timeline][english_in_japan][elt]

「#4578. 朝ドラ『カムカムエヴリバディ』が始まっています」 ([2021-11-08-1]) で述べたように,日本における英語受容の歴史は,広い意味での英語史の1側面とみることができる.英語の進出と受容とでは視座が異なるものの,英語の拡大の一部であることは間違いない.

もちろん日本の英語教育や英語学習の歴史にも直結する問題であり,英語関係者の間でもっと関心が広まってしかるべき話題だと思っている.斎藤 (198--99) が以下のように述べているとおりである.

英語をめぐる最近の議論を聞いていると,(とくに「コミュニケーション」能力を中心とした)英語力を高めるための学習法だけが問題視されているような気がしてならない.たしかに,効果的な英語学習法が研究・開発されれば,それはそれで喜ぶべきことであろう.だが,日本の英語学習法をめぐる議論は,つねに日本人にとって英語とは何なのかとの問いを踏まえていなければならない.そしてその問いは,日本人にとって英語とは何だったのかとの問いの延長線上にあるものなのである.

以下,斎藤 (195--97) より「日本英語受容史略年表」を掲げよう.英語受容史を体現する3名の偉人,福沢・新渡戸・漱石(紙幣の肖像画でもある)の動きと連動させているのがユニークである.関連して「#3695. 日本における英語関係史の略年表」 ([2019-06-09-1]) も参照.

| 年号 | 年 | 日本英語受容史上の重要事項 | 福沢・新渡戸・漱石の動き | 世界の動き |

|---|---|---|---|---|

| 江戸 | 1600(慶長5) | ウィリアム・アダムズ豊後に漂着.(関ヶ原の戦いが起こる) | イギリスの東インド会社ができる. | |

| 1776 | アメリカが独立宣言をする. | |||

| 1808(文化5) | フェートン号事件 | |||

| 1811(文化8) | 日本初の英語手引き書『諳厄利亜興学小筌』成る. | |||

| 1834(天保5) | 福沢,大阪に生まれる. | |||

| 1840 | アヘン戦争が起こる. | |||

| 1841(天保12) | ジョン万次郎,アメリカ船に救出されてアメリカに渡る. | |||

| 1848(嘉永元) | ラナルド・マクドナルド利尻島に上陸. | |||

| 1853(嘉永6) | 黒船が浦賀に来航. | |||

| 1854(安政元) | 日米和親条約締結. | |||

| 1856(安政3) | 蕃書調所が開設される. | |||

| 1859(安政6) | 横浜開港 | 福沢,横浜を見学し,英学に転向. | ||

| 1860(万延元) | 福沢,咸臨丸でアメリカへ. | |||

| 1861 | アメリカで南北戦争が起こる. | |||

| 1862(文久2) | 日本初の印刷の英和辞書『英和対訳袖珍辞書』が出版される. | 新渡戸,盛岡に生まれる. | ||

| 1867(慶応3) | 漱石,江戸に生まれる. | |||

| 明治 | 1868 | 福沢,私塾を慶應義塾と改称. | ||

| 1874 | 7つの官立の外国語学校が英語学校と改称. | |||

| 1876 | 札幌農学校開校. | |||

| 1877 | 東京と大阪の英語学校を除き官立の英語学校が廃校となる. | 新渡戸,札幌農学校入学. | ||

| 1884 | 新渡戸,渡米. | |||

| 1894 | (日清戦争が起こる.) | |||

| 1896 | 斎藤秀三郎,正則英語学校を創設. | |||

| 1900 | 津田梅子,女子英学塾創立. | 漱石,渡英. | ||

| 1901 | (日英同盟締結.) | 福沢,死去. | ||

| 1903 | 漱石,第一高等学校校長となる. | |||

| 大正 | 1914 | (第一次世界大戦に参戦.) | 第一次世界大戦が始まる. | |

| 1916 | 漱石,死去. | |||

| 1922 | ハロルド・パーマー来日 | |||

| 1923 | (関東大震災が起こる.) | |||

| 1924 | 英語存廃論が盛んとなる. | アメリカで排日移民法が成立. | ||

| 昭和 | 1933 | 新渡戸,死去. | ||

| 1939 | 第二次世界大戦が始まる. | |||

| 1941 | (太平洋戦争が始まる.) | |||

| 1945 | (終戦.) | |||

| 1946 | 「カムカム英語会話」放送開始. | |||

| 1951 | (サンフランシスコ講和条約調印.) | |||

| 1954 | 高校生のAFS留学始まる. | |||

| 1963 | 日本英語検定協会発足. | |||

| 1972 | 中学校学習指導要領改訂,「週3時間」全面実施. | |||

| 平成 | 1990 | 湾岸戦争が起こる. | ||

| 1994 | 「オーラル・コミュニケーション」A・B・Cが科目に加わる. | |||

| 1999 | 学習指導要領改訂. | |||

| 2000 | 小渕内閣の諮問機関「21世紀日本の構想」懇談会が「英語第二公用語化」を提言. | |||

| 2002 | 文科省「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」. | |||

| 2002 | 文科省「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」. | |||

| 2009 | 高校学習指導要領告示(2013施行).「授業は英語で行うことを基本とする」と規定. | |||

| 2013 | 文科省「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」. |

・ 斎藤 兆史 『英語襲来と日本人 --- 今なお続く苦悶と狂乱』 中央公論新社,2017年.

2021-11-16 Tue

■ #4586. 英米の主な新聞を創刊年順に一覧 [newspaper][corpus]

英語新聞の歴史的なコーパスがいくつか公開されている.17世紀後半から18世紀にかけての新聞テキストを集めた Zurich English Newspaper Corpus (= ZEN) は,よく知られているものの1つである(その他の新聞コーパスについては CoRD などを参照).また,コーパスとして編まれていなくとも近現代の新聞は次々とアーカイヴ化されており,新聞を用いた英語史研究は今後増えていくことが予想される.

英米の主な新聞を創刊年順にまとめておこうと思い『英語便利辞典』 (pp. 194--96) を参照して一覧を作った.(発行)部数は,英国紙については2005年7月4日から31日までの平均「販売部数」,米国紙については2004年9月1日から2005年3月31日までの平均「販売部数」となっており,少し古い情報であることに注意.あくまで参考までに.

[ 英国の主な新聞 ]

| 創刊年 | 紙名 | 部数 | 特徴 |

| 1783- | The Herald | 73,963 | 日刊;創刊から途切れることなく刊行されている世界最古のスコットランド英字紙. |

| 1785- | The Times | 698,043 | 日刊;歴史が最も古い,影響力のある新聞の一つで,大判からタブロイドに変えてから人気が高い.中道右派が基調.London Times, The Times of London と呼ばれることもある. |

| 1791- | The Observer | 445,738 | 英国初の日曜紙;海外の報道に強い高級紙.左派が基調. |

| 1817- | The Scotsman | 66,053 | 日刊;スコットランドで大きな影響力をもち,responsible journalism (責任あるジャーナリズム)の模範例と見なされる. |

| 1821- | The Guardian | 358,345 | 日刊;インテリ向けの高級紙.同紙の愛読者を Guardian reader (中流階級で教育ある左寄りの人)と言うこともある. |

| 1822- | The Sunday Times | 1,338,616 | 英国を代表する高級日曜紙;The Times の姉妹紙.中道右派が基調. |

| 1843- | The News of the World | 3,701,099 | 日曜紙;有名人のゴシップや醜聞など低俗な記事が売りのタブロイド紙.名誉毀損で訴えられることも多い. |

| 1855- | The Daily Telegraph | 912,319 | 日刊;The Guardian, The Times とともに英国三大高級紙の一つと称される.右派(保守)・中流階級的報道がベース. |

| 1888- | The Financial Times | 410,306 | 日刊;英国の伝統ある経済専門誌.英国の経済政策に影響を与えると言われる. |

| 1896- | The Daily Mail | 2,420,601 | 日刊紙;社説は党派に左右されない大衆タブロイド紙.充実した海外報道で有名. |

| 1900- | The Daily Express | 835,937 | 日刊;ニュースの煽情的な扱いで知られる大衆紙. |

| 1903- | The Daily Mirror | 1,752,948 | 日刊;政治的には中道左派.読者の興味をそそる人の話題などを多く取り上げる大衆タブロイド紙. |

| 1964- | The Sun | 3,343,486 | 日刊;若い世代の読者にねらいを定めた大衆タブロイド紙で,スターのゴシップ記事でも有名. |

| 1986- | The Independent | 255,603 | 日刊;英国の日刊全国紙としては一番歴史が浅い高級タブロイド紙.中道左派が基調. |

[ 米国の主な新聞 ]

| 創刊年 | 紙名 | 部数 | 特徴 |

| 1847- | The Chicago Tribune | 平日版 573,744,土曜版 515,253,日曜版 953,814 | 日刊;米国中西部を代表する保守系新聞. |

| 1851- | The New York Times | 平日版 1,136,433,土曜版 1,047,574,日曜版 1,680,582 | 日刊;Washington Post と並んで,米国で最も伝統を誇り,影響力の強い高級紙として定評がある.日曜版の高級書評紙 Book Review も有名. |

| 1877- | The Washington Post | 平日版 751,871,土曜版 686,327,日曜版 1,000,565 | 日刊;首都ワシントンを発行地とする高級紙として,国内政治関係の記事が詳しい.ピューリッツア賞受賞のウォーターゲート事件報道がよく知られている. |

| 1881- | The Los Angeles Times | 平日版&土曜版 907,997,日曜版 1,253,849 | 日刊;The New York Times に次ぐ米国二大新聞の一つで,米国西部を代表する.リベラルな論調で,カリフォルニア州民,ロサンゼルス市民の信頼の置ける情報源になっている. |

| 1889- | The Wall Street Journal | 平日版 2,070,498 | 日刊全国紙;世界的に評判の高い経済専門誌で,実業家・経済人の間で最も広く購読されている.アジア版,ヨーロッパ版などもある. |

| 1908- | The Christian Science Monitor | 平日版 59,179 | 日刊国際史;他紙と異なり,海外ニュースは通信社に頼らず,世界各国に駐在する自社記者の記事を主に掲載する.Eメール版,PDA版,PDF版も利用可. |

| 1919- | The New York Daily News | 平日版 735,536,土曜版 574,959,日曜版 835,121 | 日刊;別名 New York's Hometown Newspaper として知られるタブロイド紙.政治的には中道穏健派で,見出しや写真の扱いに定評がある. |

| 1982- | The Washington Times | 平日版 103,017,土曜版 80,377,日曜版 42,775 | 日刊;首都ワシントンで歴史がある Washington Post 紙に対抗して発行された.政治・政策の報道が詳しい. |

| 1982- | USA Today | 平日版(金曜を除く) 2,199,052,金曜版 2,612,946 | 日刊全国紙;大判の新聞 (broadsheet) に始めて全色彩を使ったパイオニアで,写真や図などが多く読みやすい.同紙が実施するさまざまな世論調査でも知られる.発行部数は全米第一位. |

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-11-15 Mon

■ #4585. 11月20日,立命館大学での講演「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」のお知らせ [notice][world_englishes][variety][hel_education]

今週末の11月20日(土) 13:00?14:30 に,立命館大学国際言語文化研究所の主催する「国際英語文化の多様性に関する学際研究」プロジェクトの一環として「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」のタイトルでお話しさせていただきます(立命館大学の岡本広毅先生を始め関係の方々に感謝いたします).対面と Zoom によるハイブリッド形式の講演会となっています(当日は Zoom による一般参加も可).詳しくはこちらの案内をどうぞ. *

昨今 "Englishes" や "World Englishes" という表現がよく聞かれるようになってきました."Englishes" という新表現は,英語が複数変種として存在するという事実を表わしている以上に,人々の英語に対する認識が変わってきていることを示しているのではないかと私は考えています.本講演では,英語の歴史を通じて様々な英語変種が生まれてきた過程を概観し,現在英語に作用している求心力と遠心力について議論します.英語が歴史の最初から現在に至るまで(そして,おそらく未来にかけても)常に複数形で存在してきたことを,様々な具体例とともに示していく予定です.

皆さんの英語観が,これまでの単数形の "English" から,複数形の "Englishes" へと変わっていく契機になるのではないかと期待しています.主たるオーディエンスとなる立命館大学国際コミュニケーション学域の皆さんとの議論も楽しみにしています.関心のある一般の方も,ぜひどうぞ.

2021-11-14 Sun

■ #4584. or が表わす3種の意味 [pragmatics][semantics][speech_act][cognitive_linguistics][performative_hypothesis][conjunction][conceptual_metaphor][punctuation]

「#4569. because が表わす3種の理由」 ([2021-10-30-1]) と「#4575. and が表わす3種の意味」 ([2021-11-05-1]) に引き続き,接続詞 (conjunction) の意外な多義性 (polysemy) に関する第3弾.or という基本的な接続詞にも「現実世界の読み」「認識世界の読み」「発話行為世界の読み」の3種の用法が確認される (Sweetser (93--95)) .

(1) Every Sunday, John eats pancakes or fried eggs.

(2) John will be home for Christmas, or I'm much mistaken in his character.

(3) Have an apple turnover, or would you like a strawberry tart?

上記 (1) は「現実世界の読み」の例である.or の基本義といってよい論理的な二者択一の例となる.毎日曜日にジョンがパンケーキ,あるいは目玉焼きを食べるという命題だが,現実にはたまたまある日曜日にパンケーキと目玉焼きをともに食べたとしても,特に矛盾しているとは感じられないだろう.ただし,毎日曜日に必ず両者を食べるという場合には,or の使用は不適切である.

(2) は「認識世界の読み」となる.話者はジョンがクリスマスに帰ってくることを確実であると「認識」している.もしそうでなかったら,話者はジョンの性格を大きく誤解していることになるだろう.文の主旨は,ジョンの帰宅それ自体というよりも,それに関する話者の確信の表明にある.

(3) は「発話行為世界の読み」の例となる.話者はアップルパイかイチゴタルトを勧めるという発話行為を行なっている.いずれかを選ぶように迫っている点で,一見すると論理的な二者択一のようにもみえるかもしれないが,そもそも or で結ばれた2つの節は何らかの命題を述べているわけではない.形式としては命令文,疑問文で表現されていることから分かるとおり,勧誘という発話行為(=勧誘)が行なわれているのである.

or の多義性について上記のような観点から考えたことはなかったので,とても興味深い.

・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.

2021-11-13 Sat

■ #4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][word_order][syntax][japanese]

NHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」の12月号のテキストが発売となりました.連載中の「英語のソボクな疑問」の第9回は「なぜ英語の語順は SVO なの?」について取り上げました.

6節からなる今回の連載記事の小見出しはそれぞれ以下の通りです.

1. 「私」「話します」「英語」

2. 世界の言語の語順

3. 基本語順とは?

4. 昔の英語は SVO ばかりではなかった!

5. 「助詞」に相当するものが消えてしまって

6. 語順というのは,割とテキトー!?

英語は語順の言語ですね.日本語についての文法用語は多く知らずとも,英語について「5文型」や「SVO」などの用語を聞いたことのない人はいないのではないでしょうか.英文法といえば語順の文法のことだといって大きな間違いはありません.語の並べ方がしっかり決まっているのが英語という言語の著しい特徴です.

しかし,です.確かに現代の英語は語順の言語といってよいのですが,歴史を遡って古い英語を覗いてみると,実は語順は比較的自由だったのです.英語のおよそ千年前の姿である古英語 (Old English) でも SVO 語順は確かに優勢ではあったものの,SOV も普通にみられましたし VSO などもありました.現代ほどガチガチに語順が決まっている言語ではなかったのです.

私も初めてこの事実を知ったときには腰を抜かしそうになりましたね.英語は最初から語順の言語だったわけではなく,歴史を通じて語順の言語へ変化してきたということなのです.

では,いつ,どのようにして,なぜ語順の言語となったのか.これは英語史における最も重要な問題の1つであり,その周辺の問題と合わせて今なお議論が続いています.

今回の連載記事では,英語史におけるこの魅力的な問題をなるべく易しく紹介しました.どれくらい成功しているかは分かりませんが,少なくとも p. 132 の古英語の叙事詩『ベーオウルフ』にちなんだ主人公ベーオウルフと怪物グレンデルのイラストは必見!?(←イラストレーターのコバタさん,いつもありがとうございます)

2021-11-12 Fri

■ #4582. 宇賀治正朋(著)『英文法学史』の目次 [toc][history_of_english_grammar][history_of_linguistics]

故宇賀治正朋先生の著書に『英文法学史』がある.御遺族が御遺稿を自費で出版されたとのことで,非売品として一般には知られていない著書である.先日,知り合いの研究者より1部をいただく機会があった.ここに目次を示し,宇賀治先生がいかにして英文法史を紡いだかを概観したい.大きな見取り図が得られる.

1 序章

1.1 Grammar: 定義と構成部門

1.2 Grammar: 最初の適用言語ラテン語

第1部 先史時代 ー 英文法の源流

2 古代ギリシアの文法研究

2.1 古代ギリシァ前期

2.1.1 プラトン ー 始原の言語学書 対話篇『クラテュロス』

2.1.2 アリストテレス ー 文法学の祖

2.1.3 ストア派の哲学者たち ー 文法は論理学の一分野

2.1.4 まとめ

2.2 古代ギリシァ後期 ー ヘレニズム時代

2.2.1 アレクサンドリアの文法家

2.2.1.1 ディオニュシオス ー 「文法術」の出現

2.2.1.2 評釈と意義

2.2.1.3 アポロニオス ー 統語論の開拓者

第1部 定冠詞・関係代名詞

第2部 代名詞

第3部 文法違反(solecism)・動詞・分詞

第4部 前置詞・副詞

3 古代ローマの文法研究

3.1 ウァッロ ー 屈折形態論の創始者

3.2 歴史的意義

3.3 ドナトゥス ー 現代にいたる文法組織の大綱を決定

I. Ars Minor

II. Ars Maior

3.4 評価

4 中世イングランドの文法研究

4.1 イングランドの状況

5 英文法の出現

5.1 時代背景

5.2 Bullokar から1600年まで

文献解題1. William Bullokar: Bref Grammar for English (1586)

5.3 1601年から1700年まで

文献解題2. Ben Jonson: The English Grammar (1640)

文献解題3. John Wallis: Grammatica Linguae Anglicanae (1653)

5.4 1701年から1800年まで

文献解題4. Lindley Murray: English Grammar, Adapted to the Different Classes of Learners (1795)

・ 宇賀治 正朋 『英文法学史』 研究社印刷,2012年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-11-11 Thu

■ #4581. 例の少ない /i/ の開音節長化 [meosl][sound_change][phonetics][vowel][gvs][diphthong]

中英語期に生じた開音節長化 (meosl) は,後の大母音推移 (gvs) の入力となる音形を出力した音変化として英語史上重要な役割を担っている.この音変化については様々な論点があり,現在でも議論が続いているが,一般的にいって高母音についてはしばしば適用されないことが知られている.例えば,/i/ であれば開音節長化が生じる環境において /eː/ となることが予想されるが,実際にこのルートを経た単語は少ない.

少ない中でもこの音変化を経て現代標準英語に伝わったと考えられるものを Prins (108) よりいくつか挙げよう.

| OE i | eME i | ME e: | MoE i: |

|---|---|---|---|

| wicu | wik gen. wikes > wēkes // wēk | week | |

| ifel | ivel | ēvel | evil |

| clipian | clipen | clēpen | |

| bitel | bitel | bētel | beetle |

| wifel | wivel | wēvel | weevil |

古英語の /i/ が中英語にかけて開音節長化を経て /eː/ となり,これが近代英語期にかけての大母音推移の入力となって,最終的に /iː/ が出力された.開始点と終着点を見比べると,要するに /i/ が /iː/ へと長母音化した結果となっている.なぜ /i/ (および /u/)の開音節長化の例が少ないのか,これは英語史における未解決の問題といってよい.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-11-10 Wed

■ #4580. each を their で受ける中英語の数の不一致の例 [me_text][number][agreement][singular_they][hellog_entry_set]

英文法には,数の不一致という問題がある.形式的には単数形である名詞句が,意味的に複数と解釈されるなどして,後続する動詞や代名詞において複数で受けられるという現象だ.規範文法に照らせばダメ出しされることになるが,英語史上ごく普通に見られ,古い用例から新しい用例まで枚挙にいとまがない (cf. 「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]),「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1])) .

Bennett and Smithers 版の The Land of Cokaygne (ll. 151--65) を読んでいて,典型的な例をみつけたので備忘のために控えておきたい.現代英語風にいえば "each monk" を主語としながらも,同じ文のなかで所有格 "their" として受けている例だ.楽園で修道女たちが戯れているところに修道士たちがやってくるという愉快なシーンより,現代英語の拙訳つきでどうぞ.

| Whan þe someris dai is hote, | When the summer's day is hot, |

| Þe ȝung nunnes takiþ a bote | The young nuns take a boat |

| And doþ ham forþ in þat riuer, | And betake themselves forth in that river, |

| Boþe wiþ oris and wiþ stere. | Both with oars and with a rudder. |

| Whan hi beþ fur fram þe abbei, | When they are far from the abbey, |

| Hi makiþ ham nakid forto plei, | They make themselves naked to play, |

| And lepiþ dune into þe brimme | And leap down into the water |

| And doþ ham sleilich forto swimme. | And betake themselves to swim skillfully. |

| Þe ȝung monkes þat hi seeþ: | The young monks that see them: |

| Hi doþ ham vp and forþ hi fleeþ, | They betake themselves up and they fly forth, |

| And commiþ to þe nunnes anon, | And come to the nuns at once, |

| And euch monke him takeþ on, | And each monk takes one for himself, |

| And snellich beriþ forþ har prei | And quickly carries forth their prey |

| To þe mochil grei abbei, | To the great grey abbey, |

har が現代英語の their に相当する3人称複数代名詞の属格(所有格)形であり,単数主語のはずの euch monk を複数受けしていることになる.なお,この主語の直後の him は再帰的に "for himself" ほどの意味で用いられており,これは3人称単数代名詞の与格形であるからあくまで単数受けだ.個々の修道士に注目して文を始めてはいるものの,文脈としては複数の修道士がいることが前提となっており,それに意識が引っ張られて har で複数受けしたという次第だろう.中英語でも他の時代でも普通に見られることである.

英語史においてこのような数の不一致が珍しくなかったことは,singular_they の問題を論じる上でも重要である.規範文法の立場から singular "they" の使用を非難する論者は,しばしば数の不一致を論拠としてきたからだ.これについては singular "they" に関する一連の記事セットを参照.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-11-09 Tue

■ #4579. 複数形になると意味が変わる名詞 [plural][number][noun][semantics][homonymy][polysemy]

『英語便利辞典』をペラペラとめくっていたら「単数と複数で意味の異なる名詞」のページ (p. 473) を発見.知らないものも多かったので,改めて英語の名詞の単複というのは難しいなと思った次第.例えば glass は「ガラス」だけれど,glasses は「眼鏡」というタイプ.

(1) 名詞の複数形が単数形の意味に加えて別の意味をもつもの

appearance 出現 appearances 状況 arm 腕 arms 武器,兵器 bone 骨 bones 骨格 brain 脳 brains 知力 chain 鎖 chains 束縛 color 色 colors 軍旗 compass 羅針盤 compass コンパス custom 習慣 customs 関税,税関 future 未来 futures (商品・為替)先物 letter 文字,手紙 letters 文学 line 行,線 lines 詩句 manner 方法 manners 作法 mountain 山 mountains 山脈 number 数 numbers 韻文 oil 油 oils 油絵 part 部分 parts 才能 quarter 四分の一 quarters 宿舎 spectacle 光景 spectacles 眼鏡 tear 涙 tears 悲嘆 term 期間,学期 terms 条件

(2) 名詞の複数形が単数形の意味とは全く別の意味しかもたないもの

accomplishment 成就 accomplishments 芸能 advice 忠告 advices 報告 air 空気 airs 気取り arrangement 配列,整頓 arrangements 手配,準備 attention 注意 attentions 求愛 authority 権威 authorities 当局 charge 管理,世話 charges 料金 cloth 布 cloths 衣服 copper 銅 coppers 小銭 damage 損害 damages 損害賠償(額・金) direction 指導,指揮 directions 指図 force 力 forces 軍勢 glass ガラス glasses 眼鏡 good ???????????? goods ?????? ground 地面 grounds 構内 height 蕭???? heights 蕭???? humanity 人間性 humanities 人文科学 instruction 教えること instructions 指図 look 見ること looks 容貌 need 必要性 needs 必要品 pain 苦痛 pains 骨折 physic 医薬 physics 物理学 power 力 powers 列強,体[知]力 sale 販売 sales 売上高 sand 砂 sands 砂州 saving 拙訳 savings 預貯金 security 安全 securities 証券 spirit 精神 spirits 火酒 time 時 times 時代 water 水 waters 領海,水域 wood 木材 woods 森 work 仕事 works 工場

これらの例において複数形は事実上語彙化しているのだろう.多義語というよりも同音異義語に近いということだ.

関連して「#4214. 強意複数 (1)」 ([2020-11-09-1]),「#4215. 強意複数 (2)」 ([2020-11-10-1]),「#1169. 抽象名詞としての news」 ([2012-07-09-1]) を参照.

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

2021-11-08 Mon

■ #4578. 朝ドラ『カムカムエヴリバディ』が始まっています [notice][hel][hel_education][english_in_japan]

先週より,NHK連続テレビ小説(朝ドラ)の新シリーズが始まっています.『カムカムエヴリバディ』です.「カムカム英語」として名をはせたラジオ英会話の昭和史とともに,3世代にわたるヒロインの人生を描く朝ドラです.斜めからではありますが日本における英語受容史を描いているという点で,本ブログの読者の皆さんにも一推ししておきたいと思います.第2週目ですので,まだ見ていない方も十分に追いつけます.なお,今後登場してくるはずのラジオ英会話の平川唯一は,英語受容史上に名を残す重要な存在です (cf. 「#3695. 日本における英語関係史の略年表」 ([2019-06-09-1])) .

日本における英語受容史ということですので,大きくいえば日本の言語文化史の話題となりましょうか.もう少し言語学に寄せていえば,日本における諸言語使用の歴史というところかと思います.

しかし,見方によっては英語史の話題ともなり得ます.近現代において英語が世界的拡大を進めるなかで,○○国にはどのような過程で英語が食い込んでいったのか,という観点からみると,周辺的ではありますが一応英語史のテーマとなり得ます.昨今の英語史では近現代の世界英語 (world_englishes) への関心が著しく高まっていますが,この機会に,日本を舞台とする英語拡大史の一環を「カムカム英語」を通じて振り返ってみるのもおもしろいと思います.

ということで,私としては向こう半年ほど,日本の英語受容史の観点と英語史の観点を織り交ぜて意識しながら,この朝ドラを追いかけていきたいと思っています.脚本家も役者も素晴らしいですしね.皆さんも,ぜひどうぞ.

ちなみに,朝ドラと連動する形で,NHKラジオではこの11月1日より新講座として「ラジオで!カムカムエヴリバディ」も開講されているようです.テキストでは「日本人と英語講座の100年の歩み」と題する連載も始まっており,実に楽しみです.朝ドラ,英会話学習,英語受容史の記事で,3倍(以上)楽しめるのではないでしょうか.それはそうと,私自身がNHKラジオの別の講座『中高生の基礎英語 in English』のテキストに毎月寄稿している連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」もよろしくお願いしますね(笑).

それにしても,朝ドラの第1週目は展開が甘酸っぱすぎて,オジサンの私には刺激が強すぎました,しかも朝から(泣).第2週も引き続きキツそうですので,昭和らしく正座してテレビに向かおうと思います.

2021-11-07 Sun

■ #4577. 英語と古ノルド語,ローマンケルト語とフランク語 [old_norse][french][latin][celtic][frankish][contact][hfl]

英語史では,ヴァイキング時代(8世紀半ばから11世紀まで)における英語と古ノルド語 (old_norse) の濃密な言語接触 (contact) がしばしば話題となる.本ブログでも関連する多くの記事を書いてきたが,そこで前提としてきたのは両言語(話者)がおよそ対等の関係にあったということだ.

2言語の関わる言語接触の多くのケースでは,社会言語学的な上下の区別が明確である.アングロサクソンのブリテン島侵略時の英語とケルト語の言語接触では,英語が上位 (superstratum) でケルト語が下位 (substratum) だった.また,ノルマン征服以後の英語とフランス語の言語接触では,英語が下位 (substratum) でフランス語が上位 (superstratum) だった.

しかし,社会言語学的な上下が明確ではなく,2つの言語が横並び (adstratum) となるケースもある.上記の英語と古ノルド語の言語接触は,その典型例として挙げられることが多い.

このような例をもう1つ挙げるとすると,ローマンケルト語とフランク語の言語接触が候補となる.一見すると支配者たちの母語であるフランク語が上位で,被支配者たちの母語であるローマンケルト語が下位という社会言語学的な関係が成立していただろうと考えられるかもしれないが,Millar (4--5) によると横並びと考えるのが最も適切だという.

In post-Roman Gaul, for instance, the relationship between the military dominant Franks and the Romano-Celtic population whom they ruled was not one of a genuinely superstratal versus substratal type. Instead, the relationship between the two groupings are best described as adstratal. While the military power of the Franks was considerable, their administration for Roman tradition and lifestyle was perpetually present; they were often bilingual. By the same token, the Gallo-Roman elite appear to have been happy to take on aspects of Frankish culture --- in particularly, names --- from an early period. No doubt they were more than aware of the centre towards which power, influence and capital of various sorts was now flowing. The Frankish influence upon the ancestor of modern French are visible, therefore, but they tend to be concentrated in particular semantic fields, such as the technology and practice of warfare and fortification, where the Franks' primary expertise and power base lay. A good example of this is Modern French maréchal 'supreme war leader', but originally 'leader of the cavalry', borrowed early on from Frankish.

英語史とフランス語史に関わる "adstratal relationship" を示す2例として銘記しておきたい.

・ Millar, Robert McColl. Contact: The Interaction of Closely Related Linguistic Varieties and the History of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2016.

2021-11-06 Sat

■ #4576. The Anglo-Saxon Chronicle か The Anglo-Saxon Chronicles か [anglo-saxon_chronicle][pchron][manuscript][textual_transmission][englishes][comparative_linguistics][family_tree]

日本語で『アングロサクソン年代記』と訳されている古英語テキストの英題は The Anglo-Saxon Chronicle である.しかし,同テキストには様々なヴァージョンがあり,複数形で The Anglo-Saxon Chronicles と称すべきではないかという議論がある.『アングロサクソン年代記』を巡る単複問題である.これはテキストの系統図 (stemma) をどのように解釈するのかという問題でもある.

「#4573. Peterborough Chronicle のテキストの後半における文体や言語の変容」 ([2021-11-03-1]) で参照した Watts (59--60) は,明らかに複数形論者だ.

The Anglo-Saxon Chronicles are a unique set of manuscripts from scriptoria in different parts of the country, written in Anglo-Saxon, documenting events from the birth of Christ (or from Julius Caesar's abortive attempt to conquer Britain) to the time at which the scribe is entering his annal, which is generally not the immediate present of making the entry. Paleographical evidence indicates that scribes may not always have made the entries immediately after the year that they were recording, but may have chosen to write up entries for a set of years. . . .

There is some dispute over whether it is more appropriate to refer to the ASC in the singular or to use the plural form. Those in favour of just one chronicle base their argument on the fact that successive copies were made from one master copy, and . . . there is undoubtedly more than a grain of truth in this argument. However, some scholars have found it safer and, in view of the complexity of the existing manuscript situation, more expedient to consider the manuscripts that have survived as being, at least in part, independent versions. Many of the chronicles make use of sources other than the original Alfredian Chronicle . . . , and there are clear cases of changes having been made to chronicle entries at later dates in history, often for propaganda purposes.

これは複数のヴァージョンを互いに "independent" とみなすべきかどうかという微妙な判断の問題である.客観的な事実が提供されていたとしても,ある程度は主観的な判断に依存せざるを得ない問題でもある.

この議論を(比較)言語学の領域に引きつければ,"English" なのか "Englishes" なのかも,ほぼ平行的な問題と考えてよいだろう.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-11-05 Fri

■ #4575. and が表わす3種の意味 [pragmatics][semantics][speech_act][cognitive_linguistics][performative_hypothesis][conjunction][conceptual_metaphor][iconicity][punctuation]

「#4569. because が表わす3種の理由」 ([2021-10-30-1]) でみたように,because という1つの接続詞に「現実世界の読み」「認識世界の読み」「発話行為世界の読み」の3種があり,英語話者はそれらを半ば無意識に使い分けていることをみた.3つの世界の間を自由自在に行き来しながら,同一の接続詞を使いこなしているのである.

まったく同じことが,さらに基本的な接続詞である and についてもいえるという.Sweetser (87--89) より,3つの世界の読みを表わす例文を引用しよう.

(1a) John eats apples and pears.

(1b) John took off his shoes and jumped in the pool.

(2) Why don't you want me to take basketweaving again this quarter?

Answer: Well, Mary got an MA in basketweaving, and she joined a religious cult. (...so you might go the same way if you take basketweaving).

(3) Thank you, Mr Lloyd, and please just close the door as you go out.

(1a) と (1b) は,and の最も普通の解釈である「現実世界の読み」となる例文である.(1a) と (1b) の違いは,前者はリンゴと梨を単純に接続しており,通常の読みでは順序を反転させても現実の命題に影響を与えないのに対して,後者は and で結ばれている2つの節の順序が重要となる点だ.(1b) においては,ジョンは靴を脱いだ後にプールに飛び込んだのであり,プールに飛び込んだ後に靴を脱いだのではない.この and は,時間・順序の観点から現実と言語の間の図像性 (iconicity) を体言しているといえる.だが,現実世界における何らかの接続が and によって示されている点は,両例文に共通している.

(2) では,答えの文においてコンマに続く and が現われている.メアリーは楽ちん分野の修士号を取り,(私が考えるところでは,それが原因となって)カルト宗教団体に入団した,という読みとなる.メアリーは楽ちん分野の修士号を取り,その後でカルト宗教団体に入団した,という時間的順序は,確かに (1b) と同様に含意されるが,ここでは時間的順序に焦点が当てられているわけではない.むしろ,話者が2つの節の間に因果関係をみていることが焦点化されている.話者は(コンマ付き) and により認識上のロジックを表現しているのだ.

(3) では,感謝と依頼という2つの発話行為 (speech_act) が and (やはりコンマ付き)で結びつけられている.ここでは現実世界や認識世界における何らかの接続が言語化されているわけではなく,あくまで発話行為の接続が表わされている.

前回の because のケースに比べると,and の「3つの世界の読み」の区別は少々分かりにくいところがあるように思われるが,それぞれ and の「意味」が異なっていることは感じられるのではないか.Sweetser の狙いは,1つの接続詞で「3つの世界の読み」をまかなえることを because だけではなく and でも例証することによって,この分析の有効性を高めたいというところにあるのだろう.

・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.

2021-11-04 Thu

■ #4574. ELF の2つの特徴 --- 歴史上の他のリンガ・フランカと比較して [elf][lingua_franca][history][latin]

英語は現代世界で最も有力なリンガ・フランカ (lingua_franca) であり,ELF (= English as a Lingua Franca; cf. elf) と呼ばれている.人類史上,その時代その時代で「世界」として捉えられていた領域において,異なる言語を母語話者とする人々の間で共通語として用いられてきた有力なリンガ・フランカが存在してきた.例えば,サンスクリット語,ギリシア語,ラテン語,アラビア語,ポルトガル語,フランス語,中国語などはいずれも各自の世界のなかでリンガ・フランカとして機能してきた歴史をもつ.

21世紀の現代世界において(これは正真正銘の地球規模の「世界」である)においては,英語がリンガ・フランカの役割を担っているわけだが,歴代のリンガ・フランカと比べて異なる点はあるのだろうか.ELF の際だった特徴は何なのだろうか.Jenkins (549) は,(1) 規模の大きさと,(2) 大多数の英語話者が外国語としての英語の話者,換言すれば Kachru のいう "expanding circle" に属する人々であるという2点を挙げている (cf. 「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1])) .

ENGLISH as a Lingua Franca (henceforth ELF) has much in common with other lingua francas (contact language used by people who do not share a first language) that have existed over many centuries. Languages such as Sanskrit, Greek, Latin, Arabic and Portuguese among others have all, at various times, served lingua franca functions, while English itself has been a lingua franca since the late 16th century, when the countries of the outer circle . . . were first colonised by the British. ELF differs from all the previous lingua francas, however, in terms of its scale. Because English has become so closely bound up with the phenomenon of globalization . . . , it is spoken by larger numbers of people across a far wider range of countries than is true of any other lingua franca past or present, including earlier manifestations of English. And the majority of these people, perhaps as many as two billion . . . , come from the countries of the expanding circle . . . . These are countries, particularly in mainland Europe, East Asia, and, to a lesser extent, Latin America, where English is neither a mother tongue nor a postcolonial language. So although ELF is used as a contact language both across and within all three of Kachru's circles, inner, outer, and expanding, it is above all an expanding circle phenomenon . . . .

考えてみれば2つとも自明の特徴のように思われるが,自明な点こそ忘れずに押さえておく必要がある.ELF の歴史上の意義は,史上最多の人口が関わっているということ,そして何よりも "expanding circle phenomenon" であるということだ.

リンガ・フランカという用語それ自体については,「#1086. lingua franca (1)」 ([2012-04-17-1]),「#1087. lingua franca (2)」 ([2012-04-18-1]),「#1088. lingua franca (3)」 ([2012-04-19-1]) を参照.

また,リンガ・フランカとして英語としばしば比較されるラテン語については,「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]),「#4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか?」 ([2021-08-27-1]) を参照.

・ Jenkins, Jennifer. "English as a Lingua Franca in the Expanding Circle." Chapter 27 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 549--66.

2021-11-03 Wed

■ #4573. Peterborough Chronicle のテキストの後半における文体や言語の変容 [anglo-saxon_chronicle][pchron][pragmatics][history]

英語史研究において,古英語の The Anglo-Saxon Chronicle の伝統を引くテキストの中でも The Peterborough Chronicle (pchron) というヴァージョンの存在意義は大きい.古英語の最も遅い時代(実際,後半部分は中英語にさしかかっている)のテキストであるということ,そして後半部分に書かれている英文は必ずしも後期ウェストサクソン標準語に縛られておらず,同時代の英語を表わしているという点で,言語変化の著しかった当時の言語を反映しているとされる希少なテキストであるということが,その理由である.詳しくは「#721. The Peterborough Chronicle の英語史研究上の価値」 ([2011-04-18-1]),「#722. The Peterborough Chronicle の統語論の革新性と保守性」 ([2011-04-19-1]) を参照されたい.

実際に Peterborough Chronicle を読んでいると,いわゆる "The First Continuation" と "The Second Continuation" と呼ばれる全体の後半部分については,前半部分である "The Copied Annals" と比べて,英語のモードがガラッと変わったという印象を強く受ける.写本上の筆跡,文体,英語の体系が目に見えて変わるのだが,それだけではない.記述されている内容や,書き手のテキストに対する関心や態度という根幹部分までもが大きく変化している.

このギャップと違和感の原因について,Watt が丁寧に議論している.Watt (80) は,Peterborough Chronicle の "The First Continuation" と "The Second Continuation" をとりわけ念頭に置きつつ,中英語への過渡期にあって,古英語期から続く The Anglo-Saxon Chronicle の伝統が変容したことを,テキストに観察される次の事実に基づいて指摘している.

- longer and less easily memorised annals

- a move towards more narrative structure with the increasing use of metapragmatic linguistic expressions to effect narrative evaluation: that is, an increase in inscribed orality ending, as we have seen, in the narrator-centred history of the Second Continuation

- an increase, particularly in the Peterborough Chronicle, in the focus on local rather than national topics

- an empathetic, critical narrative persona, particularly in the First and Second Continuations of the Peterborough Chronicle

- an overt sympathy for common people, especially in the Second Continuation

原文を読んだことのある者にとって,たいへん納得できる指摘ではないだろうか.ここで述べられているのは,2つの "The Continuations" が,その前に置かれている "The Copied Annals" とは異なり,国の公式な記録であることをやめ,地域の個人的な記録へと変容しているということだ.これ以降の中英語期には,国としての歴史は原則として大陸諸国と同様にラテン語で書かれることになり,英語では書かれなくなるのだが,公式言語としての英語の衰退が,このテキスト後半部分から匂い立つ私的な性格に予見されているように思われる."The Continuations" は形式的には前時代からの惰性として英語で書かれており,一見すると継続性を認めることができそうだが,その内容も文体も言語も本質的に私的な方向へ変容しており,むしろそこに見られるのは断絶であると Watts は主張する.

上で「私的」という言い方をしたが,正確にいえば Watts (58) が持ち出しているのは,「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) で紹介した Koch and Oesterreicher の理論でいうところの「近いことば」 (Sprache der Nähe; immediacy) である.「遠いことば」で書かれていた古英語の The Anglo-Saxon Chronicle が,The Peterborough Chronicle の後半分にあっては「近いことば」に変容している,というのが Watts の主張である.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

・ Koch, Peter and Wulf Oesterreicher. "Sprache der Nähe -- Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte." Romanistisches Jahrbuch 36 (1985): 15--43.

2021-11-02 Tue

■ #4572. 「他動詞」「自動詞」という用語について [verb][terminology][prototype]

常々考えており,学生たちともよく議論していることなのだが,「他動詞」 (transitive verb) と「自動詞」 (intransitive verb) という用語は紛らわしい.

ある動詞のことを「他動詞」か「自動詞」かに分類するよりも,その動詞には「他動詞的用法」 (transitive use) があるとか,「自動詞的用法」 (intransitive use) があるとか,両用法があるとか,そのような用語使いのほうが分かりやすいのではないかと思うからだ.

確かに,通常は自動詞的用法しかもたない exist, fall, matter のような動詞を「自動詞」と呼んでおくのは一見すると分かりやすいし,同様に普通は他動詞的用法しかもたない greet, have, visit のような動詞を「他動詞」と称するのは問題ないように思われる.しかし,eat, write, move など大多数の動詞が実は両用法をもつのであり,これらの動詞を個々の具体的な文脈における用法に注目せず,所属タイプとして「他動詞」や「自動詞」と分類してしまうのは適切ではない.eat は基本的には「他動詞」だが,場合によっては目的語が省略され「自動詞」ともなり得る,というような言い方は混乱のもとである.

似たようなことは「可算名詞」 (countable noun) や「不可算名詞」 (uncountable noun or mass noun) についても言えるし,「限定形容詞」 (attributive adjective) や「叙述形容詞」 (predicative adjective) についても言えるだろう.これらの用語は,動詞,名詞,形容詞のタイプとしての「種別」を表わす用語ではなく,具体的に実現されるトークンとしての「用法」を表わす用語と解釈しておくのが妥当に思われる.

タイプ種別として A か B かに厳密にカテゴライズできないのは,言語(学用語)の常である.およそA的だがB的な要素もあるとか,状況に応じてA的にもB的にもなり得るとか,そのようなケースのほうが多い.言語事象も言語学用語もたいていプロトタイプ (prototype) の観点からみておくのがよい.

このような問題を考察したい方は,ぜひ Taylor をどうぞ.さらにこちらも「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]) .

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2021-11-01 Mon

■ #4571. 英語史は中・高等学校教員養成課程のコアカリキュラムにおいて正当に評価されている [hel_education][elt][world_englishes][standardisation][sociolinguistics]

昨日の記事「#4570. 英語史は高校英語の新学習指導要領において正当に評価されている」 ([2021-10-31-1]) と連動して,大学における英語の教職科目についても,英語史の重要性が正当に評価されている事実を紹介しておきたい. *

文部科学省は「外国語(英語)コアカリキュラムについて」という文書にて「英語科に関する専門的事項」の方針を述べている (7--9) .そこでは「英語コミュニケーション」「英語学」「英語文学」「異文化理解」の4つの系列の各々に学習目標と到達目標が定められているのだが,注目すべきは「英語学」に関する文言である.同文書の p. 8 より引用する.

◇学習項目

(1) 英語の音声の仕組み

(2) 英文法

(3) 英語の歴史的変遷,国際共通語としての英語

◇到達目標

1) 英語の音声の仕組みについて理解している.

2) 英語の文法について理解している.

3) 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態について理解している.

それぞれの第3項目にみえる「英語の歴史的変遷」は,まずもって英語史という領域が扱ってきた伝統的な領域であることは言うまでもない.同じく「国際共通語としての英語」も,近年の社会言語学的な知見を取り入れた英語史の得意とする分野である.3項目のうちの1つを担っている点が重要である.(さらにいえば,第1,2項目の英語の音声や文法も,当然ながら英語史の領域でしっかり(以上に)カバーしている.)

このように英語史が日本の英語教育において正当に評価されていることは素晴らしいことだと思う.私も英語史が英語教育におおいに貢献できることをこれからも示していきたいし,多くの英語教育関係者の方々には,ぜひ英語史に関心を寄せていただければと切に思う次第です.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-27 09:32

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow