2024-11-30 Sat

■ #5696. royal we の古英語からの例? [oe][me][royal_we][monarch][personal_pronoun][pronoun][beowulf][aelfric][philology][historical_pragmatics][number]

「君主の we」 (royal_we) について「#5284. 単数の we --- royal we, authorial we, editorial we」 ([2023-10-15-1]) や「#5692. royal we --- 君主は自身を I ではなく we と呼ぶ?」 ([2024-11-26-1]) の記事で取り上げてきた.

OED の記述によると,古英語に royal we の古い例とおぼしきものが散見されるが,いずれも真正な例かどうかの判断が難しいとされる.Mitchell の OES (§252) への参照があったので,そちらを当たってみた.

§252. There are also places where a single individual other than an author seems to use the first person plural. But in some of these at any rate the reference may be to more than one. Thus GK and OED take we in Beo 958 We þæt ellenweorc estum miclum, || feohtan fremedon as referring to Beowulf alone---the so-called 'plural of majesty'. But it is more probably a genuine plural; as Klaeber has it 'Beowulf generously includes his men.' Such examples as ÆCHom i. 418. 31 Witodlice we beorgað ðinre ylde: gehyrsuma urum bebodum . . . and ÆCHom i. 428. 20 Awurp ðone truwan ðines drycræftes, and gerece us ðine mægðe (where the Emperor Decius addresses Sixtus and St. Laurence respectively) may perhaps also have a plural reference; note that Decius uses the singular in ÆCHom i. 426. 4 Ic geseo . . . me . . . ic sweige . . . ic and that in § ii. 128. 6 Gehyrsumiað eadmodlice on eallum ðingum Augustine, þone ðe we eow to ealdre gesetton. . . . Se Ælmihtiga God þurh his gife eow gescylde and geunne me þæt ic mote eoweres geswinces wæstm on ðam ecan eðele geseon . . . , where Pope Gregory changes from we to ic, we may include his advisers. If any of these are accepted as examples of the 'plural of majesty', they pre-date that from the proclamation of Henry II (sic) quoted by Bøgholm (Jespersen Gram. Misc., p. 219). But in this too we may include advisers: þæt witen ge wel alle, þæt we willen and unnen þæt þæt ure ræadesmen alle, oþer þe moare dæl of heom þæt beoþ ichosen þurg us and þurg þæt loandes folk, on ure kyneriche, habbeþ idon . . . beo stedefæst.

ここでは royal we らしく解せる古英語の例がいくつか挙げられているが,確かにいずれも1人称複数の用例として解釈することも可能である.最後に付言されている初期中英語からの例にしても,royal we の用例だと確言できるわけではない.素直な1人称複数とも解釈し得るのだ.いつの間にか,文献学と社会歴史語用論の沼に誘われてしまった感がある.

ちなみに,上記引用中の "the proclamation of Henry II" は "the proclamation of Henry III" の誤りである.英語史上とても重要な「#2561. The Proclamation of Henry III」 ([2016-05-01-1]) を参照.

・ Mitchell, Bruce. Old English Syntax. 2 vols. New York: OUP, 1985.

2024-09-25 Wed

■ #5630. 語源学とは何か? --- 『英語語源辞典』 (p. 1647) より [hellive2024][khelf][kdee][etymology][terminology][archaeology][history][philology][methodology][lexicology][historical_linguistics][comparative_linguistics]

一昨日の Voicy heldio にて「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」を配信しました.これは,9月8日に heldio を媒体として開催された「英語史ライヴ2024」の午前9時過ぎから生配信された精読会のアーカイヴ版です.研究社より出版されている『英語語源辞典』の巻末の専門的な解説文を,皆で精読しながら解読していこうという趣旨の読書会です.当日は多くのリスナーの方々に生配信でお聴きいただきました.ありがとうございました.

khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)が MC を務め,そこに「英語語源辞典通読ノート」で知られる lacolaco さん,およびまさにゃんこと森田真登さんが加わり,45分間の集中精読会が成立しました.ニッチな企画ですが,非常に濃い議論となっています.『英語語源辞典』のファンならずとも楽しめる配信回だと思います.ぜひお聴きください.以下は,精読対象となった文章の最初の2段落です (p. 1647) .

1. 語源学とは何か

語源学の目的は,特定言語の単語の音形(発音・綴り字)と意味の変化の過程を可能なかぎり遡ることによって,文献上または文献以前の最古の音形と意味を同定または推定し,その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある.したがって,語源学はフィロロジーの一分科あるいは語彙論に属するが,その方法論と実践とにおいて,歴史・比較言語学と密接に関連し,また歴史的考証や考古学の成果をも援用する.

英語の場合であれば,現代英語から中期英語 (Middle English: 略 ME),古期英語 (Old English: 略 OE) の段階にまで遡る語史的語源的研究と,さらに英語の成立以前に遡ってゲルマン基語 (proto-Germanic: 略 Gmc),印欧基語 (Proto-Indo-European: 略 IE) の段階を扱う遡源的語源研究とが考えられる.ある単語の語源を特定するためには,この両面を通じて,形態の連続性と同時に意味の連続性が確認されなければならない.そして,英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう.

上記配信回を受けて,私の感想です.この2段落は,実はかなり難解だと思います.2点を指摘します.1つめに「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」をすんなりと理解できる読者は少ないのではないでしょうか.私自身もこの文の字面の「意味」は理解したとしても,それがどのような「意義」をもつのかを理解するには少々の時間を要しましたし,その理解が当たっているのかどうかも心許ないところです.

2つめは,最後の部分「英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう」です.この箇所については,本当にいうまでもないほど自明なのだろうか,という疑問が生じます.というのは,時間的にみる限り,語史的考察は遡源的考察に先行しないからです.それなのに「英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべき」というのは,むしろ矛盾しているように聞こえないでしょうか.この2点目については,この後の段落を読めば,確かに真意がわかってきます.いずれにせよ,なかなかの水準の高い最初の2段落ではないでしょうか.

1点目について私は考えるところがあるのですが,皆さんも改めて「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」の解釈を考えていただければと思います.

語源学とは何か? という問いについては,hellog より以下の記事を参照.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

ここまでのところで『英語語源辞典』に関心をもった方は,ぜひ入手していただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2023-12-04 Mon

■ #5334. 英語名前学を志す学徒に Cecily Clark より悲報!? [onomastics][oe][name_project][toponymy][personal_name][evidence][philology][methodology]

今年の夏に立ち上げた「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として,名前学 (onomastic) の文献を読む機会が多くなっている.ここ数日の hellog 記事でも,Clark を参照して古英語の名前学に関する話題をお届けしてきた.

この Clark の論文の最後の段落が強烈である.英語名前学を研究しようと思ったら,これだけの知識と覚悟がいる,という本当のこと(=厳しいこと)を畳みかけてくるのだ.せっかくここまで読んできて英語名前学への関心を焚きつけられた読者が,この最後のくだりを目にして「やーめた」とならないかと,こちらがヒヤヒヤするほどである.

Because lack of context makes name-etymology especially speculative, any opinion proffered in a survey or a name-dictionary must be considered critically, as basis for further investigation rather than as definitive statement. Anyone wishing to pursue historical name-studies of either sort seriously must, in addition to becoming conversant with the philology of the relevant medieval languages, be able to read Medieval Latin as well as modern French and German. Assessing and interpreting the administrative records that form the main course-material is the essential first step in any onomastic study, and requires understanding of palaeographical and diplomatic techniques; competence in numismatics may on occasion also be needed. Onomastic analysis itself involves not only political, social and cultural history but also, when place-names are concerned, a grasp of cartography, geology, archaeology and agrarian development. Any student suitably trained and equipped will find great scope for making original contributions to this field of study.

博覧強記のスーパーマンでないと英語名前学の研究は務まらない!?

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-10-27 Fri

■ #5296. theolinguistics --- 神言語学? [linguistics][religion][philology][theolinguistics]

Crystal の言語学用語辞典をパラパラとめくっていて,theolinguistics という項目に目が留まった.こんな分野があるのかと驚いた.theo- はギリシア語由来の連結形で「神」を表わす.文字通りにいえば「神言語学」となる.もう少し拡げた「宗教言語学」辺りの訳がよいのだろうか.OED にも立項されていない.以下,Crystal (484) からの説明を読んでみよう.

theolinguistics (n.) A term which has been used for the study of the relationship between LANGUAGE and religious thought and practice, as illustrated by ritual, sacred texts, preaching, doctrinal statements and private affirmations of belief. The distinctiveness of religious language usually takes the forms of a special set of VARIETIES within a language, but special scripts and languages (as with Ge'ez in the Ethiopian Church) may also be found, and considerable attention needs to be paid to PHILOLOGICAL enquiry, given the way much religious language takes its origin from old texts and practices.

宗教と言語の関係については本ブログでも religion のタグを付けた記事群で様々な角度から取り上げてきたが,このような関心に対して分野名がつけられているとは知らなかった.例えば,上記の説明と関連の深い話題として「#5230. 「宗教の言葉」 --- 『宗教学事典』より」 ([2023-08-22-1]) や「#5233. 「言葉の宗教」 --- 『宗教学事典』より」 ([2023-08-25-1]) などを参照されたい.

さらに上記の説明で驚いたのは,最後の部分でことさらに philology (文献学)との関係が注目されていることだ.宗教言語の保守性については私も関心を抱いており「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) などで触れてきたが,この関心の持ち方はそもそも theolinguistic なものだったことになる.

"theolinguistics" --- 名前を与えられると,突然,対象がまとまりをもったものに見えてきた.この分野の書籍として例えば次のようなものが出版されているようだ.さらなる関心を寄せていきたい.

・ Chilton, Paul A. and Monika Weronika Kopytowska. Religion, Language, and the Human Mind. New York: OUP, 2018.

・ Hobbs, Valerie. An Introduction to Religious Language: Exploring Theolinguistics in Contemporary Contexts. Bloomsbury, 2021.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008.

2023-09-10 Sun

■ #5249. 川端朋広先生と現代英語の言語変化をいかに研究するかについて対談しました [voicy][heldio][review][corpus][pde][syntax][philology][methodology][link]

『近代英語における文法的・構文的変化』が,6月に開拓社より出版されています.15--20世紀の英文法およびその変化が実証的に記述されています.本書のユニークな点は,6名の研究者の各々が各世紀の言語事情を定点観測的に調査していることです.個々の章を読むのもよいですし,ある項目に注目して章をまたいで読むのもよいと思います.

本書については,本ブログ,Voicy heldio,YouTube で様々にご紹介してきました.昨日の heldio では川端朋広先生(愛知大学)との対談回の第2弾「#831. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 川端朋広先生との対談 (2)」を配信しました.今回は,現代英語の言語変化を研究する際の難しさ,悩み,魅力などに注目し,最終的には研究法をめぐる談義に発展しました.35分ほどの音声となります.お時間のあるときにどうぞ.

こちらの回をもって,本書紹介シリーズが出そろったことになります.改めてこれまでの関連コンテンツへのリンクを張っておきます.著者の先生方の声を聴きつつ本書を読んでいくというのも,一つの味わい方かと思います.

・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」

・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])

・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])

・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])

・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])

・ hellog 「#5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました」 ([2023-07-31-1])

・ hellog 「#5224. 中山匡美先生と19世紀の英文法について対談しました」 ([2023-08-16-1])

・ hellog 「#5235. 片見彰夫先生と15世紀の英文法について対談しました」 ([2023-08-27-1])

・ hellog 「#5242. 川端朋広先生と20世紀の英文法について対談しました」 ([2023-09-03-1])

・ hellog 「#5249. 川端朋広先生と現代英語の言語変化をいかに研究するかについて対談しました」 ([2023-09-09-1])

・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」

・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」

・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」

・ heldio 「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」

・ heldio 「#824. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 川端朋広先生との対談 (1)」

・ heldio 「#831. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 川端朋広先生との対談 (2)」

・ heldio 「#837. 18世紀の英語の文法変化 --- 秋元実治先生との対談」(←こちらは 2023/09/15(Fri) の後記)

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-08-19 Sat

■ #5227. 古英語の名前研究のための原資料 [oe][anglo-saxon][onomastics][evidence][philology][methodology][name_project][domesday_book]

連日の記事「#5225. アングロサクソン人名の構成要素 (2)」 ([2023-08-17-1]),「#5226. アングロサクソン人名の名付けの背景にある2つの動機づけ」 ([2023-08-18-1]) で引用・参照してきた Clark (453) より,そもそも古英語の名前研究 (onomastics) の原資料 (source-materials) にはどのようなものがあるのかを確認しておきたい.

The sources for early name-forms, of people and of places alike, are, in terms of the conventional disciplines, ones more often associated with 'History' than with 'English Studies': they range from chronicles through Latinised administrative records to inscriptions, monumental and other. Not only that: the aims and therefore also the findings of name-study are at least as often oriented towards socio-cultural or politico-economic history as towards linguistics. This all goes to emphasise how artificial the conventional distinctions are between the various fields of study.

Thus, onomastic sources for the OE period include: chronicles, Latin and vernacular; libri vitae; inscriptions and coin-legends; charters, wills, writs and other business-records; and above all Domesday Book. Not only each type of source but each individual piece demands separate evaluation.

伝統的な古英語の文献学的研究とは少々異なる視点が認められ,興味深い.とはいえ,文献学的研究から大きく外れているわけでもない.文献学でも引用内で列挙されている原資料はいずれも重要なものだし,引用の最後にあるように "each individual piece" の価値を探るという点も共通する.ただし,固有名は一般の単語よりも同定が難しいため,余計に慎重を要するという事情はありそうだ.

原資料をめぐる問題については以下の記事を参照.

・ 「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1])

・ 「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1])

・ 「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1])

・ 「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1])

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-01-27 Fri

■ #5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望 [notice][philology][spelling][orthography][bunkengaku][lalme]

2週間前の1月12日より,家入葉子先生(京都大学)と堀田隆一(慶應義塾大学)による共著『文献学と英語史研究』が開拓社より発売となっています(A5版,264ページ,税込3,960円).すでに hellog, Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」, YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 などでも紹介しています.著者による本書の案内・解説へのリンクをまとめたこちらのページをご訪問ください.

本書では,第3章「音韻論・綴字」の第5,6節で,類書のなかでは比較的珍しいのですが英語綴字史研究の動向と展望が記述されています.まとめの部分を少し引用します (96--97) .

綴字の研究については,上述の通り,文献学の証拠に直接関わる分野として本質的に重要でありながらも,相対的に軽視されてきた経緯がある.しかし,中英語の方言研究と綴字研究を合流させたことによる「LALME 革命」は,そのような潮流を反転させる契機を作り出した.発音の証拠としての綴字も重要だが,綴字それ自身が自立した媒体として追究に値するという認識が拡がってきている.今後の綴字の変化は,音韻論はもちろんのこと文字論,社会言語学,世界英語などの観点を取り込みながら,豊かな分野に発展していく可能性を秘めている.とりわけ近年の英語史では各英語変種への関心が強まってきており,音韻論・綴字の研究も多元化する変種に焦点を合わせたものが増えてくるだろう.同時に,それらと対照的な位置にある標準変種や標準化という従来の問題も相対化されていくのではないかと予想される.

これは綴字史研究を要約した部分の引用にすぎず,英語綴字史の具体的な問題は同章のなかで多く取り上げられています.綴字の問題に関心のある方は,ぜひ第3章をお読みいただければと思います.同章の著者である私自身の綴字への関心を反映し,類書に比べて綴字問題への言及は多いと思います.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2023-01-21 Sat

■ #5017. 強調の do の初例を巡って [mond][do-periphrasis][oed][philology]

昨日,知識共有サービス Mond に寄せられていた1件の英語に関する疑問に対して回答しました.問いは「強調を示す do, does, did は,いつから出現したのでしょうか?」です.こちらより回答をご覧ください.

強調の do とは,典型的には次のような用法です.肯定平叙文において,否定ではなく肯定であることを強く押し出すときに用います.

・ Why didn't you come to the party last night? --- But I díd còme.

・ I díd stùdy very hard, but I didn't pass the exam.

・ I'm sorry we don't have hamburgers, but we dó hàve pizzas.

回答内でも議論しましたが,英語史上いつ強調の do が出現したかを見極めることは簡単ではありません.というのは現代英語と異なり中英語や初期近代英語では,肯定平叙文において強調用法でない do 迂言法 (do-periphrasis) も比較的よく用いられていたからです.do に強勢が落ちるか否かは書き言葉から読み取ることができず,文脈のみに依存して判断しなければならないために,研究者の主観的な読み込みが関与してしまう可能性が高いのです.

この用法は OED では do, v. の 32d の語義として挙げられています.最初の5例文まで引用します.

d. In affirmative sentences, used to give emphasis, esp. in contrast with what precedes or follows.

The stress is placed upon the auxiliary, as in the perfect and future tenses. There may be inversion of order as well.

In many Middle English and early modern English examples it is impossible to be certain that the use is emphatic.

c1390 (a1376) W. Langland Piers Plowman (Vernon) (1867) A. viii. l. 164 (MED) And so bileeue I lelly..Þat pardoun and penaunce and preyers don sauen Soules þat han sunget.

a1500 (?c1450) Merlin (1899) vi. 101 Loke ye, do not lye; and thow do lye, I shall it know wele.

1581 G. Pettie tr. S. Guazzo Ciuile Conuersat. (1586) i. f. 27v But these same..doe manye times more offend..than those who doe commit them [1738 tr. S. Guazzo Art Conversat. 52 Than those who actually commit them].

1600 W. Shakespeare Much Ado about Nothing ii. iii. 188 And so will hee doe, for the man doth feare God, howsoeuer it seemes not in him, by some large iestes hee will make.

a1616 W. Shakespeare Twelfth Night (1623) iii. i. 27 Vio. Thou art a merry fellow, and car'st for nothing. Clo. Not so sir, I do care for something: but..I do not care for you.

OED によると初例はc1390の Piers Plowman からの事例となっていますが,そこでの don sauen (= do save) が強調の do の用法なのかどうなのかを判断するには,より広い文脈を考慮した上での慎重な議論が必要でしょう.権威ある OED といえど,そのまま信じてしまうわけにはいきません.丁寧な検討が要求されるのです.

2023-01-02 Mon

■ #4998. 新著『文献学と英語史研究』が今月中旬に出ます [notice][philology][history_of_linguistics][methodology][youtube][gvs][bunkengaku]

年末の記事「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1]) で公表しましたが,来たる1月12日以降に新著『文献学と英語史研究』が発売となります.A5版,264ページ,税込3,960円です.すでに Amazon 等で予約可能となっています.

昨日の元日はたまたま日曜日でしたので,毎週水・日の午後6時に配信している YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の新作動画が夕方に公開されました.第89弾「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」です.こちらで新著『文献学と英語史研究』を紹介していますので,ぜひご覧いただければ幸いです.

英語史の入門書ではなく英語史研究のガイドブックという趣旨の本です.開拓社の「最新英語学・言語学シリーズ」の第21巻として,シリーズの趣旨に沿って,1980年代以降の英語史研究を振り返り,今後の英語史研究の展望を示す内容となっています.

直近40年ほどの英語史研究を概括するといっても,コーパス言語学や社会語用論研究の興隆など多くの新機軸が続々と生じた世代ですので,厚さ1.5cmほどの今回の本ではなかなかカバーしきれません.本書では原則として伝統的な言語学の区分に従って,音韻論,綴字,形態論,統語論の分野ごとに個々の「問題」を取り上げ,その問題のどの側面が研究されてきており,どの側面が未解決なのかを整理しています.個々の問題について,なるべく多くの参考文献を付すことを心がけました.

1例を示します.私が執筆を担当した第3章第6節「大母音推移」では,英語史上よく知られたこの問題が,この数十年間の間にどのように扱われてきて,近年はどのような位置づけにあるのかを,3ページほどの紙幅で概説しています.いくつかのポイントを示します.

・ 大母音推移 (gvs) は,従来考えられてきたような一枚岩の音変化ではないことが明らかとなってきており,近年の研究では「大母音推移」と括弧付きで呼ばれることが多くなってきたこと

・ この音変化の研究史は長いが,それは Krug (2017) によく要約されていること

・ 近年の最も重要な研究として Stenbrenden (2016) が挙げられること

・ 「大母音推移」はその前後の関連する諸々の母音変化と合わせて,全体として記述される必要があること

・ Ritt (2012) が,「大母音研究」にはリズム等時性や主要クラス語の固定強勢といった韻律的な観点からも考察を加える必要があると主張していること

本書は,このように英語史上の各問題について論点を整理し,さらなる考察や調査につながる情報を提示することを目指しています.長く英語史研究のお供としていただければ嬉しく存じます.

執筆者としてはなかなか難産の本でしたので,こうして上梓される運びとなり安堵しています.著者による新著紹介は,note のこちらのページ「新著紹介:家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2022年)」からも逐次発信していますので,合わせてご覧ください.

・ 家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2022-12-20 Tue

■ #4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年. [notice][philology][history_of_linguistics][methodology][bunkengaku][toc]

京都大学の家入葉子先生と堀田の共著となる,英語史研究のハンドブック『文献学と英語史研究』が開拓社より出版されます.発売は新年の1月中旬辺りになりますが,Amazon ではすでに予約可能となっています(A5版,264ページ,税込3,960円).

本書は,開拓社の最新英語学・言語学シリーズ(全22巻の予定)の第21巻としての位置づけで,それ自体が変化と発展を続けるエキサイティングな分野である「英語史」と「英語文献学」の過去40年ほどの研究動向を振り返りつつ,未来への新たな方向を提案するという趣旨となっています.なお,本書の英文タイトルは Current Trends in English Philology and Historical Linguistics です.

本書で取り上げている話題は,英語史研究の潮流と展望,資料とデータ,音韻論,綴字,形態論,統語論が主です.英語史分野で研究テーマを探すためのレファレンスとして利用できるほか,通読すれば昨今の英語史分野で何が問題とされ注目されているのかの感覚も得られると思います.本の扉にある【本書の内容】は以下の通りです.

文献資料の電子化が進んだ20世紀の終盤以降は,英語史研究においてもコーパスや各種データベースが標準的に利用されるようになり,英語文献研究は飛躍的な展開を遂げた.英語史研究と現代英語研究が合流して英語学の分野間の連携が進んだのも,この時代の特徴である.本書はこの潮流の変化を捉えながら,音韻論・綴字・形態論・統語論を中心に最新の英語史研究を紹介するとともに,研究に有用な電子的資料についても情報提供する.

章立ては以下の通りです.章ごとに執筆者は分かれていますが,互いに原稿を交換し検討が加えられています.

第1章 英語史研究の潮流 (執筆者:家入)

第2章 英語史研究の資料とデータ (堀田,家入)

第3章 音韻論・綴字 (堀田)

第4章 形態論 (堀田)

第5章 統語論 (家入)

第6章 英語史研究における今後の展望にかえて (家入)

家入先生がウェブ上ですでに本書の紹介をされていますので,リンクを張っておきます.

・ 研究・授業関連の投稿ページ

・ 「コトバと文化のフォーラム - Castlecliffe」のブログ記事

本書については,今後 hellog や Voicy の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」などの媒体で情報発信していく予定です.長く参照され続ける本になればと思っています.どうぞよろしくお願いいたします.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2022-02-28 Mon

■ #4690. 深く考えたことのなかった「英語学とは何か?」 [sobokunagimon][youtube][terminology][linguistics][philology][inoueippei]

昨日の記事「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1]) で,井上逸兵先生と共同で YouTube チャンネルを開設した旨をアナウンスしました.初回の「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!では,対談という形で「英語学」そのものに迫ってみました.

ところが,この質問は私にとってはそこそこ不意打ちの質問でして,ちょっと考えてしまいました.私の専門は「英語史」ですが広い意味で「英語学」の1分野ですし,これまでも「英語学」の講義を担当してきた経緯があります.その割には「英語学とは何か」を考えてきていなかったということに気づきました.もやもやとは答えをもっていましたが,自明すぎて本気で問うことをしてこなかったようです.

私の答えを端的にいえば「英語という言語を対象とする言語学である」ということでした.ここには私の専門の英語史や英語文献学も含まれます.英語のスキルを磨くための「規範」に基づく語学学習とは一線を画し,英語のありのままを「記述」するのが英語学であると.つまり,とりわけ英語という個別言語をターゲットに絞って研究する言語学が英語学であるという認識です.

一方,井上氏の認識は,端的にいって「英語学とは英米流の言語学である」ということでした.ターゲットというよりもアプローチを指す用語だというわけです.例えば,日本語を対象としていても英語学は成り立つという立場です.確かに,英語学のアプローチを用いながら実際のところは日本語を研究しているという事例は,日本の関連学会でも英文科の大学院でもしばしば見受けられることです.その観からいえば,井上流の「英語学」の解釈もうなずけます.

どうやら「英語学」の理解にもいろいろとありそうだということに,今更ながら気づきました.では,英語学辞典などでは「英語学」はどのように定義されているのだろうと何冊か引いてみると,なんと載っていないのです! 自明すぎて載せないという建前なのでしょうが,実は自明ではないというのが今回の私の発見です.

では英語学の教科書ではどうだろうかと,まず手元にあった『日英対照 英語学の基礎』を開いてみました.「まえがき」の p. ii に次のようにありました.

みなさんは,「英語学」と聞くと,これまで勉強している「英語」と何が違うのだろうと思うことでしょう.「英語学」というのは,英語という言葉がどのような仕組みになっているかを考える言語学の一領域です.つまり,英語の音や単語,文や会話などがどのような仕組みになっており,そこにどのような規則が潜んでいるかを明らかにしようとする研究分野です.

これは,だいたいのところ私が理解している「英語学」に近いと思います.ただ,英語史贔屓の私にとっては,これだけではちょっと物足りないという感じがしています.

英語学って何なのでしょうかね.捉え方は十人十色なのだろうと思います.この事実は意外とびっくりでした.皆さんの考えははいかがでしょうか?

なお,「英語史」も負けず劣らず難しいです.とりあえず「#225. 「英語史研究」とは?」 ([2009-12-08-1]) 辺りをご覧ください.

・ 三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著) 『日英対照 英語学の基礎』 くろしお出版,2013年.

2022-02-27 Sun

■ #4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました [youtube][notice][linguistics][philology][inoueippei]

昨日,標記の通り井上逸兵先生と共同で YouTube にて「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました.

初回動画「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!のなかでも触れていますが「英語学・言語学って何なの?」という辺りから始めて,それぞれの専門分野(井上氏は社会言語学・認知言語学・語用論,堀田は英語史)の観点から,英語や言語一般に関する様々な話題を,定期的にお届けしていきます.初回は自己紹介的な雰囲気ですが,今後はどんどん濃くなっていくと思います.ぜひ視聴してみてください.チャンネル登録もよろしくどうぞ.

共演者である井上逸兵氏を紹介したいと思います.慶應義塾大学文学部英米文学専攻の教授で,社会言語学,認知言語学,語用論などの分野を専門とされています(←同僚としても日々お世話になっています).NPO法人地球ことば村・世界言語博物館の理事長でもあります.2018--19年度には,NHK教育テレビ「おもてなしの基礎英語」の講師を務められました.著書も多数ありますが,とりわけ昨年話題となったのが『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』(筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年)です.詳しい業績その他の詳細は,井上逸兵のページをご覧ください.人気の Twitter はこちらです.

井上氏には,すでに私の Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」でも,2度ほど対談・出演していただいています.普段の私一人のしゃべりによる放送に比べて,ずっと多く聴かれているようです,さすがですね.

・ 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」(2021年9月17日放送)

・ 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」(2021年10月22日放送)

今回開設した YouTube チャンネルの趣旨は,2人の英語学研究者による肩のこらない緩いおしゃべり,といったところです.高校生から大学生にかけての視聴者を念頭に「英語学・言語学って何?」というところから始めますが,広く英語や言語一般に関心のある方々にも視聴してもらえるような内容を織り込んでいきたいと思っています.

同じお題でおしゃべりしても,異なる分野を専門とする2人が話せば,これだけ違う意見が出るのだなというところが見所かと思います.作り手もそれを楽しんでいるところがあります.

今後は本ブログ,Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」と合わせて,「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」もよろしくお願いいたします.

2022-01-06 Thu

■ #4637. 18世紀の非標準的な発音の復元法 [dialectology][standardisation][prescriptive_grammar][philology][ortheopy][prescriptivism][pronunciation][lexicography][methodology][walker][reconstruction]

英語史研究では,近代英語期,とりわけ18世紀の非標準的発音の同定は難しいと信じられてきた.18世紀といえば「理性の時代」であり,言語についていえばまさに規範主義 (prescriptivism) の時代である.「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) を代表例として,標準的で規範的な発音を提示する辞書が次々と出版された時代だった.非標準的な地域方言や社会方言が記録される余地などないと信じられてきた.

しかし,考えてみれば,規範主義の言語論というものは「○○という発音・語法を用いるべし」というだけではなく「△△という発音・語法は用いるべからず」と説くことも多い.つまり,禁止すべきとされる「△△」は当時の非標準的な言語項を表わしているものと解釈できるのである.何がダメだったのかを理解することは,すなわち当時の一般的な言語慣習を復元することにつながるのである.これは文献学上の証拠 (evidence) を巡るメソドロジーとして一種のどんでん返しといってよい.Beal の論文は,まさにこのどんでん返しを披露してくれている.Beal (345--46) の結論部を引用しよう.

I hope that I have demonstrated that, even though the authors of these works [= prescriptive works] were prescribing what they viewed as 'correct' pronunciation, a proto-RP used by educated, higher-class speakers in London, they were often acute observers of the variants which were proscribed. In telling their readers which pronunciations to avoid, they provide us with a record of precisely those non-standard features that were most salient at the time. Such evidence can fill in the gaps in the histories of dialects, provide answers to puzzles such as those surrounding the reversal of mergers, and, perhaps most importantly, can provide time-depth to the 'apparent-time' studies so prevalent in current variationist work.

文献学においては証拠の問題が最重要であることを,再考させてくれる.

・ Beal, Joan C. "Marks of Disgrace: Attitudes to Non-Standard Pronunciation in 18th-Century English Pronouncing Dictionaries. Methods and Data in English Historical Dialectology. Ed. Marina Dossena and Roger Lass. Bern: Peter Lang,2003. 329--49.

2021-10-12 Tue

■ #4551. 19世紀に Beowulf の価値が高騰した理由 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript][history][reformation][philology][linguistic_imperialism][oed]

「#4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」」 ([2021-10-02-1]) でみたように,Beowulf 写本とそのテキストは,"myth of the longevity of English" を創出し確立するのに貢献してきた.主に文献学的な根拠に基づいて,その制作時期を紀元700年頃と推定することにより,英語と英文学の歴史的時間幅がぐんと延びることになったからだ.しかも,文学的に格調の高い叙事詩とあっては,うってつけの宣伝となる.

Beowulf の価値が高騰し,この「神話」が醸成されたのは,19世紀だったことに注意が必要である.なぜこの時期だったのだろうか.なぜ,例えばアングロサクソン学が始まった16世紀などではなかったのだろうか.Watts (52) は,これが19世紀的な現象であることを次のように説明している.

As a whole the longevity of English myth, consisting of the ancient language myth and the unbroken tradition myth, was a nineteenth-century phenomenon that lasted almost till the end of the twentieth century. The need to establish a linguistic pedigree for English was an important discourse archive within the framework of the growth of the nation-state and the Age of Imperialism. In the face of competition from other European languages, particularly French, it was perhaps necessary to construct English as a Kultursprache, and one way to do this was to trace English to its earliest texts.

端的にいえば,イギリスは,イギリス帝国の威信を対外的に喧伝するために,その象徴である英語という言語が長い伝統を有することを,根拠をもって示す必要があった,ということだ.歴史的原則に立脚した OED の編纂も,この19世紀の文脈のなかでとらえる必要がある(cf. 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])).

16世紀には,さすがにまだそのような動機づけは存在していなかった.その代わりに16世紀のイングランドには別の関心事があった.それは,ヘンリー7世によって開かれたばかりのテューダー朝をいかに権威づけるか,そしてヘンリー8世によって設立された英国国教会をいかに正当化するか,ということだった.この目的のために,ノルマン朝より古いアングロサクソン時代に,キリスト教文典や法律が英語という土着語で書かれていたという歴史的事実が利用されることになった.テューダー朝はとりわけ宗教改革に揺さぶられていた時代であるから,宗教的なテキストの扱いには慎重だった.一方,Beowulf のような民族叙事詩のテキストには,相対的にいってさほどの関心が注がれなかったというわけだ.Watts (52) は次のように述べている.

The dominant discourse archive at this particular moment of conjunctural time [= the sixteenth century] was religious. It was the struggle to assert Protestantism after the break with the Church of Rome that determined the focus on religious, legal, constitutional and historical texts of the Anglo-Saxon era. The Counter-Reformation in the seventeenth century sustained this dominant discourse and relegated interest in the longevity of the language and the poetic value of texts like Beowulf till a much later period.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-10-11 Mon

■ #4550. 歴史的辞書は言語の中立的な情報源ではない [lexicography][dictionary][cawdrey][johnson][philology]

言語研究上,辞書はなくてはならない情報源である.本ブログの中心的な話題である英語史研究においても,各時代の辞書や通時的な辞書はなくてはならないツールだ.しかし,辞書とて人の作ったものである.辞書編纂者の生きた時代の言語態度が反映されているものだし,辞書編纂者個人のバイアスもかかっているのが常である.言語研究のためには,この辺りを意識して歴史辞書(および現代の辞書)を用いる必要があるのだが,このようなすぐれてフィロロジカルな観点は意識の外に置かれることが多い.例えば,威信ある OED の情報であれば間違いがあるはずがない,などと絶対的な信頼を寄せてしまうことはよくある.

近代英語期に目を向けると,例えば英語史上初の英語辞書といわれる 1604年の Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall と,時代も下って規範主義が成熟した1755年の Samuel Johnson の A Dictionary of the English Language とでは,編纂された時代背景も異なれば言語態度も異なるので,同じ見出し語の定義などを比べたとしても,そこには確かに通時的な変化が反映されている可能性はあるものの,そもそもの編纂意図が異なるという点を考慮しておかないと痛い目に合うかもしれない.Coleman (99--100) が,この点を指摘している.

For example, the title of Cawdrey's Table Alphabetical (1604) explains that the dictionary was compiled "for the benefit and help of ladies, gentlewomen, or any other unskillful persons. Whereby they may the more easily and better understand many hard English words, which they shall hear or read in scriptures, sermons, or elsewhere, and also be made able to use the same aptly themselves" (spelling modernized). Similarly often quoted is the preface to Johnson's Dictionary of the English Language (1755):

When I took the first survey of my undertaking, I found our speech copious without order, and energetic without rules: wherever I turned my view, there was perplexity to be disentangled, and confusion to be regulated; choice was to be made out of boundless variety, without any established principle of selection. (Johnson 1755: Preface)

These quotations illustrate changing ideas about the status of English and the purpose of a dictionary. Cawdrey acknowledged that the vocabulary of English was varied and challenging, but apparently did not consider this to be a problem. His purpose was to help uneducated people struggling to understand loans from classical and modern languages: the deficit was in English speakers, not the language. Johnson, on the other hand, considered the exuberance of English to be problematic in itself, and for him the priorities were regulation and control of the language.

17世紀初めの Cawdrey は問題は英語話者にあると考えていたが,18世紀半ばの Johnson は問題は英語そのものにあると考えていた.辞書編纂のポリシーが互いに異なっていたのも無理からぬことである.

標題にも掲げた通り「歴史的辞書は言語の中立的な情報源ではない」可能性が高いのだ.一方,この点を逆手に取れば,歴史的辞書を通じて,通時的な言語変化の証拠は得られなくとも,各時代の言語態度をこそ復元できるということなのかもしれない.歴史的辞書は使いようである.

・ Coleman, Julie. "Using Dictionaries and Thesauruses as Evidence." Chapter 7 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 98--110.

2020-12-15 Tue

■ #4250. Shakespeare の言語の研究に関する3つの側面と4つの目的 [shakespeare][emode][literature][methodology][philology]

私自身は Shakespeare の言語を本格的に研究したことはないが,英語史の記述研究においては避けることのできない大きな対象であることは間違いない.言語研究という観点からの Shakespeare への注目は19世紀後半に始まり,現在までに多くの成果が蓄積されてきた.文法書,語彙目録,コーパス,コンコーダンス,データベースも整備されてきたし,論著の数もはかりしれない.現在も主としてコーパスを用いた研究に様々な動きがあるようで,Shakespeare 人気は相変わらずである.

Busse and Busse (811) に,他の論著に依拠したものではあるが,Shakespeare の言語の研究について,3つの側面と4つの目的を区別する必要があるとして,それぞれ箇条書きされている.まずは3つの側面から.

1. English as it was about 1600

2. Shakespeare's interest in his language

3. Shakespeare's unique use of English

「Shakespeare の言語」を狭く解釈すれば3のみとなるだろうが,当時の初期近代英語全体のなかにそれを位置づけ,そこからさらに Shakespeare の言葉使いの特徴をあぶり出すという趣旨を含めれば1も重要である.そして,Shakespeare の言語に対する関心や態度という2の側面も当然ながら探りたい.

次に Shakespeare の言語の研究の4つの目的について.

1. to enable the speaker of Present-day English to share as far as possible in the responses of the original audience;

2. to draw attention to the manner in which Shakespeare handles the language of his time for artistic purposes;

3. to use the language of Shakespearean drama as data on which to base conclusions about Elizabethan English in general; and

4. to provide illuminating information about various aspects of Shakespeare's linguistic background, in particular, the attitude to the language of his time.

いずれも現代的な言語研究の目的であるとともに,実は多分に philological な目的である.

関連して 「#195. Shakespeare に関する Web resources」 ([2009-11-08-1]),「#1763. Shakespeare の作品と言語に関する雑多な情報」 ([2014-02-23-1]) を参照.その他 shakespeare の数々の記事もどうぞ.

・ Busse, Ulrich and Beatrix Busse. "Early Modern English: The Language of Shakespeare." Chapter 51 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 808--26.

2020-10-24 Sat

■ #4198. 映画『博士と狂人』を観ました [film][history][lexicography][oed][linguistic_imperialism][philology][comparative_linguistics][hellog_entry_set]

「#4172. 映画『博士と狂人』の原作者による OED 編纂法の紹介文」 ([2020-09-28-1]) で紹介した映画が,先週全国ロードショーとなったので劇場に観に行きました.OED (初版)編纂を巡る人間ドラマです.ネタバレしすぎない程度に,とりあえず感想を一言二言述べておきたいと思います.

・ 原作はノンフィクションだが,映画では少なからずフィクション化されていて,やや趣旨が変わっていたような.逆にいえば,原作が抑え気味だったということ.映画を観たことで,原作のノンフィクションらしい抑制感の魅力に気づいた.

・ OED 編纂を背景とした,実に悲しい話しであることが改めてよく分かった.

・ OED がイギリス帝国としての威信を背負って帝国主義的に企画され,編纂された事実がよく描かれていた.英語(学)史的な観点から,この点はとても重要.授業などで議論したいと思っているポイント.

・ 映画では OED の中身に触れている箇所が少ない(それはそうか)ので,OED の辞書としての凄さが思ったほど伝わらなかったような.映画化するには仕方がないか.もっぱら人間ドラマの描写に集中していた様子.

・ Murray 博士の先輩ともいうべき元 OED 編集主幹にして EETS 設立者でもある Furnivall 役がとても良い味を出していた.原作ではあまり描かれていなかった部分なので,映画でけっこうなお得感があった.やはり,Furnivall は破天荒で魅力的な英語文献学史上の重要キャラ.

・ 「狂人」ことショーン・ペンの演技は迫真だった(メル・ギブソンの「博士」も十分に良かったとはいえ).

上でも触れている OED 編纂と帝国主義の関係については,ぜひ以下の記事を読んでみてください(記事セットとしてはこちらから).OED の見方が変わるかもしれません.

・ 「#304. OED 制作プロジェクトののろし」 ([2010-02-25-1])

・ 「#638. 国家的事業としての OED 編纂」 ([2011-01-25-1])

・ 「#644. OED とヨーロッパのライバル辞書」 ([2011-01-31-1])

・ 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1])

・ 「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])

・ 「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1])

・ 「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1])

・ 「#4131. イギリスの世界帝国化の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-18-1])

2020-08-18 Tue

■ #4131. イギリスの世界帝国化の歴史を視覚化した "The OED in two minutes" [oed][map][lexicology][lexicography][philology][history][web_service]

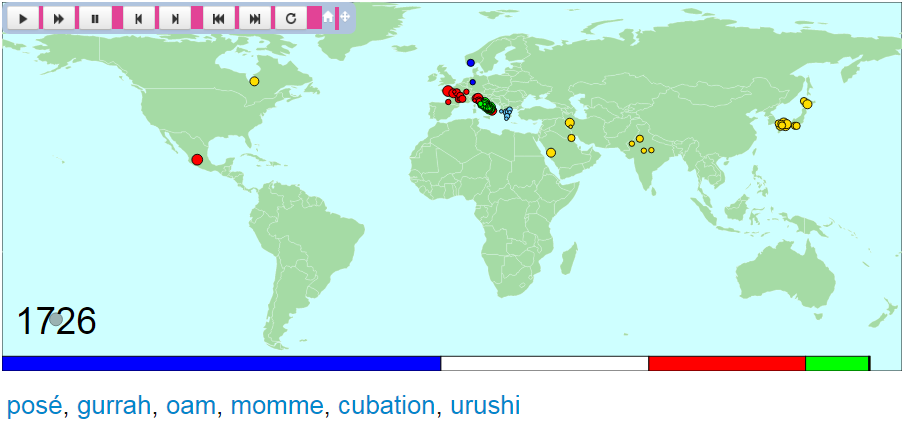

昨日の記事「#4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-17-1]) で紹介した同じコンテンツを,異なる角度から改めて眺めてみたい.The OED in two minutes で公開されている英語語彙史地図のコンテンツである.

中英語の始まりとなる1150年から再生して1年ごとに時間を進めていくと,しばらくは動きがヨーロッパ内部に限られており,さしておもしろくもないのだが,15世紀後半になってくると中東や北アフリカなどに散発的に点が現われてくる.そして,16世紀後半になると新大陸やインド方面にも点がポツポツしてきて,日本も舞台に登場してくる.この状況は17,18世紀にかけて稀ではなくなってくる.次に注目すべき動きが出てくるのは,18世紀後半のオセアニア,太平洋,南アフリカといった南半球を中心とした海洋地域である.19世紀に入るとアフリカや東南アジアを含めた世界の広域に点が打たれるようになり,同世紀後半には南アメリカも加わる.20世紀はまさにグローバルである.

実におもしろい.同時に,実に恐ろしい.16世紀後半から19世紀終わりまでの時間枠に関するかぎり,そのままイギリスの世界帝国化の足跡を語彙史の観点からパラフレーズしたコンテンツに見えてきたからだ.直接・間接にイギリスの支配権の及ぶ領土を塗りつぶした世界史の地図は「軍事的な」地図として見慣れているし,ある意味で分かりやすい.しかし,今回のような「語彙史的な」地図がそれと多かれ少なかれ一致するというのは,何とも薄気味悪い.そして,後者の地図が,OED という英語文献学の粋というべき学術的な成果物を利用して作成されていること,またその辞書それ自身が大英帝国の最盛期である19世紀半ばの企画の産物であることを思い出すとき,薄気味悪さ以上に,得体のしれない恐ろしさを感じる.

OED は学術的(文献学的)偉業を体現するツールであり,その点で私も賞賛を抑えることができない.しかし,その事実を認めつつ,それ自体が,毀誉褒貶相半ばする近代世界史の産物であることは肝に銘じておきたい.関連して以下の記事も参照.

・ 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1])

・ 「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1])

・ 「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])

・ 「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1])

・ 「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1])

2020-08-17 Mon

■ #4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes" [oed][map][lexicology][borrowing][lexicography][philology][statistics][web_service][hel_education]

The OED in two minutes に,中英語の始まる1150年から2010年までの英語(借用)語彙史を地図上で視覚化してダイジェストで示すコンテンツが公表されている.これは凄いコンテンツ.実にみごとに英語語彙の多様化と拡大の歴史が表現されており,しかもいろいろな意味で考えさせられる.こちらからどうぞ.

地図の下にある色付きの帯は,現代英語における語種ごとの総トークン頻度を表わしている(背後で利用されているデータベースは Google Ngrams の1970--2008年の部分だという).試しに2010年現在の地図に示される統計をみてみると,総トークン頻度にして,ゲルマン系の語彙(青帯)が49%,英語要素に基づく複合語など(白帯)が26%なので,ここまでで全体の3/4である.ロマンス系の語彙(赤帯)が18%,ラテン語が7%,そしてその他が0.2%だ.英語史では語彙の歴史は借用の歴史であるというのが定番だが,トークン頻度で考える限り,現在でも英語の語彙は圧倒的にアングロサクソン(あるいはゲルマン)的であるといってよいことになる.この事実については「#3400. 英語の中核語彙に借用語がどれだけ入り込んでいるか?」 ([2018-08-18-1]) と,そこに張ったリンク先の記事を参照.

地図左下の年号に重なって描かれている灰色のバブルは,高頻度かつ多数の単語が加わった年ほど大きくなり,低頻度かつ少数の単語が加わったにすぎない年には小さくなる.17世紀を通じて相対的に大きかったバブルが,18世紀にかけてしぼんでいく様子も興味深い (cf. 「#2995. Augustan Age の語彙的保守性」 ([2017-07-09-1]),「#203. 1500--1900年における英語語彙の増加」 ([2009-11-16-1]),「#4070. 18世紀の語彙的低迷のなぞ」 ([2020-06-18-1])) .

英語(語彙)史を大づかみするには,このようなダイジェストの視覚コンテンツが威力を発揮する.

2020-05-28 Thu

■ #4049. 科学誌 Nature に掲載された The Canterbury Tales の系統学 [chaucer][reconstruction][manuscript][textual_transmission][family_tree][linguistics][philology]

言語学や文献学には,生物の系統図を思わせる樹 (tree) が様々なところに生えている.統語論の句構造樹,比較言語学の系統樹,写本の系統樹などである.3つめに挙げた写本の系統樹 (stemma) は,現存する写本間の世代,伝達,改変などに関する詳細な分析に基づいて,それらの関係を視覚化したものである(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1]) ).主として特定のテキストの源泉を突き止めることを目的に stemma を作り上げていく写本系統学 (stemmatology) は,かつての英語文献学研究の花形だったといってよい.

写本系統学は現在ではさほど盛んではないが,新しい科学技術に支えられた革新的な取り組みもないわけではない.新しいといっても1998年の論文だが,科学誌 Nature に,進化生物学に用いられる技術を用いた,Chaucer のThe Canterbury Tales の写本に関する研究が掲載された.中世英語の記念碑的作品といってよい The Canterbury Tales は約80ほどの写本で現存している.そのうちの15世紀に書かれた58写本について,"The Wife of Bath's Prologue" のテキスト(850行)のデータをもとに計算処理を行ない,写本の系統関係を明らかにしようという試みだ.作業の過程で,複数の写本からのコピーである可能性があるなどの判断で14写本が外され,最終的には44写本に関する系統図の作成が試みられた.コンピュータによりはじき出された系統図に基づき,次のような結論が導き出されたという.

From this analysis and other evidence, we deduce that the ancestor of the whole tradition, Chaucer's own copy, was not a finished or fair copy, but a working draft containing (for example) Chaucer's own notes of passages to be deleted or added, and alternative drafts of sections. In time, this may lead editors to produce a radically different text of The Canterbury Tales. (Barbrook et. al 839)

まさか Chaucer も自分の作品(の批評)が科学誌に掲載されるとは夢にも思わなかったろう,と想像すると愉快である.

・ Barbrook, Adrian C., Chirstopher J. Howe, Norman Blake, and Peter Robinson. "The Phylogeny of The Canterbury Tales." Nature 394 (1998): 839.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow