2025-05-29 Thu

■ #5876. 完了進行形の初例は後期中英語期 [tense][progressive][perfect][verb][aspect][eme][grammaticalisation]

Visser (§2148) によると,'He has been crying' や 'He had been crying' のタイプの完了進行形は,後期中英語期の Cursor Mundi に初例が確認される.

13.. Curs, M. 5256 he three dais had fastand bene. | Ibid. 10305, fastand had he lang noght bene. | Ibid. 14240, mari and martha had been wepand þar four dais. | Ibid. 26292, if þi parischen In sin lang has ligand bene. | Ibid. 28176, Oft haue i bene ouer mistrauand. | Ibid. 28941, þin almus agh þou for to bede, And namli til him þat has bene Hauand ..., And falles in-to state o nede plight-less.

この後も Chaucer を含めた後期中英語のテキストからの用例が続く.ただし,最も早い例が後期中英語期にいくつか確認されるからといって,必ずしも現代英語の水準で確立されているような1つの時制として,当時すでに頻繁に用いられていたということではない.実際,論者のなかには,その確立は近代英語期以降である,場合によっては後期近代英語期であると述べているものもある.Visser 自身は上記の同じ節にて,次のように説いている.

These types, traditionally called the 'perfect progressive' or 'expanded perfect' and the 'pluperfect progressive' or 'expanded pluperfect', are not represented in Old English. They appear for the first time on paper in the 14th century, and it took them about a century to develop into a well-established and not infrequently used idiom. In the subjoined list all the 14th, 15th, 16th and 17the century instances available are mentioned (and it is therefore not a selection like the rest), in order to show the erroneousness of various statements concerning date of earliest appearance and the incidence in earlier English (often called 'rare').. Thus Åkerlund (1911 p. 85) states: "These tenses do not occur in Old English, nor in the earlier part of the subsequent period. Later on, they creep slowly into existence---even as late as Shakespeare there are strikingly scarce; but they are not employed frequently enough." Kisbye (An Historical Outline of Eng. Syntax I 1971 p. 47) observes: "The expanded pluperfect was instance only once [italics added] in Northern ME ...---This compound tense ... being uncommon till the 19th century [italics added]." In Barbara Strang's The History of English (1970 pp. 207--8) it is averred that the periphrastic perfect did not become fully current till the 18th century, and that the periphrastic pluperfect showed its full maturity fro the time of the Restoration. (But see e.g. the quotations from Lord Berners below). As to her statement that a pluperfect progressive arose "a little earlier [than a perfect progressive] in the 14th century", see earliest examples of the perfect progressive is from Chaucer's Canterbury Tales (1386).

論者間によって捉え方に幅があったということは,用例収集の精度に差があり,事実が共有されていなかったということだろう.一方で,過去完了進行形の出現のほうが,現在完了進行形に先立っていたという事実は興味深い.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2024-04-26 Fri

■ #5478. 中英語における職業を表わす by-name とともに現われる定冠詞や前置詞とその脱落 [article][preposition][onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][me_dialect][sobokunagimon][occupational_term]

英語の姓には,原則として定冠詞 the の付くものがない.また,前置詞 of を含む名前もほとんどない.この点で,他のいくつかのヨーロッパ諸語とは異なった振る舞いを示す.

しかし歴史を振り返ると,中英語期には,職業名などの一般名詞に由来する姓は一般名詞として用いられていた頃からの惰性で定冠詞が付く例も皆無ではなかったし,of などの前置詞付きの名前なども普通にあった.中英語期の姓は,しばしばフランス語の姓の慣用に従ったこともあり,それほど特別な振る舞いを示していたわけでもなかったのだ.

ところが,中英語期の中盤から後半にかけて,地域差もあるようだが,この定冠詞や前置詞が姓から切り落とされるようになってきたという.Fransson (25) の説明を読んでみよう.

Surnames of occupation and nicknames are usually preceded by the definite article, le (masc.) or la (fem.); the two forms are regularly kept apart in the earlier rolls, but in the 15th century they are often confused. Those names in this book that are preceded by the have all been taken from rolls translated into English, and the has been inserted by the editor instead of le or la. The case is that the hardly ever occurs in the manuscripts; cf the following instances, which show the custom in reality: Rose the regratere 1377 (Langland: Piers Plowman 226). Lucia ye Aukereswoman 1275 1.RH 413 (L. la Aukereswomman ib. 426).

Sometimes de occurs instead of le; this is due to an error made either by the scribe or the editor. The case is that de has an extensive use in local surnames, e.g. Thom. de Selby. Other prepositions (in, atte, of etc.) are not so common, especially not in early rolls.

The article, however, is often left out; this is rare in the 12th and 13th centuries, but becomes common in the middle of the 14th century. There is an obvious difference between different parts of England: in the South the article precedes the surname almost regularly during the present period, while in the North it is very often omitted. The final disappearance of le takes place in the latter half of the 14th century; in most counties one rarely finds it after c1375, but in some cases, e.g. in Lancashire, le occurs fairly often as late as c1400. De is often retained some 50 years longer than le: in York it disappears in the early 15th century, in Lancashire it sometimes occurs c1450, while in the South it is regularly dropped at the end of the 14th century.

歴史的な過程は理解できたが,なぜ定冠詞や前置詞が切り落とされることになったのかには触れられていない.検討すべき素朴な疑問が1つ増えた.名前における前置詞については「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) で少しく触れたことがある.そちらも参照されたい.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-22 Mon

■ #5474. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (3) --- フランス語形の干渉 [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][occupational_term]

昨日の記事「#5473. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (2) --- ラテン語形の干渉」 ([2024-04-21-1]) に続き,今回は英語の by-name に対するフランス語形からの干渉について.Fransson (24--25) より引用する.

Besides in English, surnames also occur very frequently in French; I have made a calculation and found that one third of the surnames of occupation treated in this book is of French origin. The reason for this is to be found in the predominating position that the French language had during this period. French was spoken by all educated people, and English by the lower classes. Those who spoke French had, of course, surnames in French, and probably also used the French forms of English names when speaking with each other. It is possible, too, that those people who spoke English were influenced by this and used the French forms of their names, which, of course, were finer. During this period a large number of French names came into the language, and a great many of these have survived to the present day, whereas the corresponding substantives have often died out.

There is also another reason, however, for the frequent occurrence of French names; the case is that the scribe often translated English names into French, especially in early rolls. These translations, which are most common in assize rolls, are principally due to the fact that the court proceedings were generally held in French. I have found some instances in which both the English and French forms occur of the same person's surname, e.g.: Humfrey le Syur 1270 Ass 144, H. le Sawyere ib. 139 (So). --- Ric. le Charpentir 1327 SR 211, R. le Wryth 1332 SR 96 (St).

当時のイングランド人の姓が職業名に基づくものであり,かつそれがフランス語に語源をもつ単語だった場合,その取り扱い方は少なくとも3種類ある.

(1) 英単語として取り入れられておらず,生粋のフランス単語の使用例である

(2) 英単語として取り入れられているが,ここではフランス単語の使用例である

(3) 英単語として取り入れられており,ここでは英単語の使用例である

(1) であると確信をもって述べるためには,当時の英語文献のどこを探しても,英単語として取り込まれている形跡がないことを示す必要がある.しかし,今後の調査によって英単語として取り込まれている形跡が1例でも見つかれば,確信が揺らぐことになろう.

(2) か (3) のケースでは,英単語として取り入れられていることは確認できたとしても,当該箇所におけるその単語が,フランス語単語として使用されているのか,あるいは英単語として使用されているのかを判別するのは難しい.というのは,その語形はフランス語の語形かフランス語に由来する語形かであり,いずれにせよきわめて似ているからである.

職業名に限らず,法律・裁判・税金に関する公的な文書のなかに現われるフランス単語らしきものについては,常にこの問題が生じることに注意しておきたい.今目にしている単語は,フランス単語なのか,あるいはフランス語に由来する英単語なのか.あるいは,その両方であるという答えもあるのか.悩ましい問題である.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-21 Sun

■ #5473. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (2) --- ラテン語形の干渉 [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][occupational_term][occupational_term]

「#5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い」 ([2024-04-18-1]) で,英語の by-name の取り扱いの難しさは,ラテン語やフランス語からの干渉にあることを紹介した.今回はラテン語との関わりについて,Fransson (23--24) を引用して事情を解説したい.

The medieval rolls were written in Latin, and Christian names and surnames were also, when practicable, often translated into Latin. This was especially the case in the early Middle Ages (12--13th cent.), and surnames in English are therefore rarely met with so early. The surnames that appear in Latin are chiefly those names that are in common use, e.g. Carpentarius, Cissor, Cocus, Faber, Fullo, Marescallus, Medicus, Mercator, Molendinarius, Pelliparius, Pistor, Sutor, Tannator, Textor, Tinetor. The surnames, however, that were rare and difficult to translate, e.g. Wirdragher, Chesewright, Heyberare, Geldehirde, generally occur in English, even in early rolls.

In the 14th century these translations gradually pass out of use, and the native or French form becomes predominant. Thus, for instance, there is a considerable difference between SR [= Lay Subsidy Rolls] 1275 and SR 1327 (Wo); in the former there are a large number of names in Latin, but in the latter there are hardly any translations at all.

There surnames in Latin seem to have had some influence on the later development; the case is that some of them still exist as surnames, e.g. Faber, Pistor, Sutor.

初期中英語の公的名簿などはラテン語で書かれることが多かったために,本来は英語の語形としての姓が,しばしばラテン語に翻訳された形で記載されているという複雑な事情がある.英語としての姓を知りたい私のような研究者にとっては,なぜわざわざラテン語に翻訳してくれてしまっているのか,と実に歯がゆい.うまくラテン語に翻訳できないという場合にのみ,運よく英語名がしみ出てきて表面化している,という次第なのだ.

それが14世紀以降,後期中英語に入ると,ラテン語へ翻訳するという慣習は影を潜め,背後に隠れていた本来の英語名が浮上してくるのだ.私のような研究者にとっては,ニヤニヤせざるを得ない時代となる.

しかし,安心するのはまだ早い.ラテン語の干渉という問題は解決していくものの,中英語期にはもっとややこしいフランス語の干渉という別の問題があるのだ.この頭の痛い事情については明日の記事で.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-19 Fri

■ #5471. 中英語の職業 by-name 研究の価値 [onomastics][personal_name][name_project][eme][by-name][occupational_term]

昨日の記事「#5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い」 ([2024-04-18-1]) に続く話題.中英語の職業 by-name の分野で影響力のある単著を出した Fransson によると,同分野を研究する意義は多岐にわたる (18--19) .

The value of an investigation such as the present one is manifold. Besides explaining modern surnames, as has already been mentioned, it gives us many new words not previously found and furthermore early and often numerous instances of other common or rare words. By means of these early examples new light is not seldom thrown on the etymology, and the signification may sometimes be altered. In contradistinction to the literature of this period, the time and the place of the occurrence of each instance of a surname are well fixed, and thus the material gives a contribution to Middle English phonology. This material has hitherto not been used by linguists, but it is of the greatest value for the determination of the extension of the different dialects, as the same word can be followed in the different parts of England; there is hardly any other material that can be compared with that of surnames in this respect. --- The distribution is also shown not only of surnames, but also of the various names that a trade may have; the case is that a trade often had different names in different parts of England. Last, but not least, the civilization of this period is elucidated; we are informed what trades existed, how common they were in relation to each other, in what parts of England they flourished, and how specialized they were.

まとめると次の7点.

・ 現代の by-name を説明する

・ 新語の発見,あるいはすでに知られている語の早期の文証例の発掘が見込める

・ 早期の例を通じて,語源や語義の理解が深まることがある

・ 生起例の時期と場所が分かっているので,中英語の音韻論研究に寄与する

・ 同一の名前が異なる方言に現われるので,中英語方言研究に資する

・ 同一の職業名も異なる地域で異なる呼ばれ方をするので,やはり中英語方言研究に貢献する

・ 当時の職業文化が明らかになる

同分野の研究は,言語学的な観点に限っても,上記のほかに形態論,意味論,語彙論,統語論,言語接触,多言語使用状況などに新たな光を与えてくれると期待される.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-18 Thu

■ #5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][med][evidence][loan_word][occupational_term]

「#5452. 英語人名史における by-name と family name の違い」 ([2024-03-31-1]) などで取り上げてきた,英語人名を構成する by-name の歴史研究について.初期中英語期に by-name を付ける慣習が徐々に発達していたとき,典型的な名付けのパターンの1つが職業名 (occupational terms) を利用するものだった.この方面の研究は,尽くされてはいないものの,それなりに知見の蓄積がある.Clark (294--95) は,カンタベリーにおける by-name を調査した論文のなかで,文証された by-name の解釈にまつわる難題に触れている.証拠をそのまま信じることは必ずしもできない理由が多々あるという.

The simplest of these Canterbury surnames offer supplementary records, mainly antedatings, of straightforward occupational terms. Yet all is not wholly straightforward. To begin with, we cannot be sure whether the occupational terms used in administrative documents were in fact all current as surnames, that is, in daily use among neighbours, or whether some were supplied by the scribes as formal specifiers, just as occupations and addresses are in legal documents of the present day. Nor can we be sure in what form neighbours would have used such terms as they did. With those examples that are latinized --- a proportion varying in the present material from three-quarters to nine-tenths --- scribal intervention is patent, although sometimes reconstruction of the vernacular base seems easy (such forms, and other speculative cases, are cited in square brackets). With those given in a French form matters are more complex. On the one hand, scribes had a general bias away from English and towards French, as though the latter were, as has been said, 'a sort of ignoble substitute for Latin'; therefore, use of a French occupational term guarantees neither its currency in the English speech of the time nor, alternatively, any currency of French outside the scriptorium: in so far as such terms appear neither in literary sources nor as modern surnames MED is justified in excluding them. On the other hand, many 'French' terms were adopted into English very early; use of these would by no means imply currency of French as such, either in the community at large or in the scriptorium itself.

証拠解釈が難題である背景は多様だが,とりわけラテン語やフランス語が関わってくる状況が厄介である.この時代の税金名簿などに記されている人名はラテン語化されているものが多く,英語名はその陰に隠されてしまっている.また,フランス語で書かれていることも多く,問題の職業名そのものがフランス語由来の場合,それがすでに英語に同化している単語なのか,それともフランス単語のままなのかの判断も難しい.

職業を表わす by-name は,そもそも文献学的に扱いにくい素材なのである.そして,これは職業を表わす by-name に限らず,中英語の固有名全般に関わる厄介な事情でもある.

・ Clark, Cecily. "Some Early Canterbury Surnames." English Studies 57.4 (1976): 204--309.

2023-11-21 Tue

■ #5321. 初期中英語の名前スペリングとアングロ・ノルマン写字生の神話 [name_project][spelling][orthography][language_myth][scribe][anglo-norman][eme]

初期中英語のスペリング事情をめぐって「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) という学説上の問題がある.昨今はあまり取り上げられなくなったが,文献で言及されることはある.初期中英語のスペリングが後期古英語の規範から著しく逸脱している事実を指して,写字生は英語を話せないアングロ・ノルマン人に違いないと解釈する学説である.

しかし,過去にも現在にも,英語母語話者であっても英語を書く際にスペリングミスを犯すことは日常茶飯だし,その書き手が「外国人」であるとは,そう簡単に結論づけられるものではないだろう.初期中英語期の名前事情について論じている Clark (548--49) も,強い批判を展開している.

Orthography is, as always in historical linguistics, a basic problem, and one that must be faced not only squarely but in terms of the particular type of document concerned and its likely sociocultural background. Thus, to claim, in the context of fourteenth-century tax-rolls, that 'OE þ, ð are sometimes written t, d owing to the inability of the French scribes to pronounce these sounds' . . . involves at least two unproven assumptions: (a) that throughout the Middle English period scriptoria were staffed chiefly by non-native speakers; and (b) that the substitutions which such non-native speakers were likely to make for awkward English sounds can confidently be reconstructed (present-day substitutes for /θ/ and /ð/, for what they are worth, vary partly according to the speakers' backgrounds, often involving, not /t/ and /d/, but other sorts of spirant, e.g., /s/ and /z/, or /f/ and /v/) Of course, if --- as all the evidence suggests --- (a) can confidently be dismissed, then (b) becomes irrelevant. The orthographical question that nevertheless remains is best approached in documentary terms; and almost all medieval administrative documents, tax-rolls included, were, in intention, Latin documents . . . . A Latin-based orthography did not provide for distinction between /θ/ and /t/ or between /ð/ and /d/, and so spellings of the sorts mentioned may reasonably be taken as being, like the associated use of Latin inflections, matters of graphic decorum rather than in any sense connected with pronunciation.

Clark の論点は明確である.名前のスペリングに関する限り,そもそも英語ではなくラテン語で(あるいは作法としてラテン語風に)綴られるのが前提だったのだから,英語話者とアングロ・ノルマン語話者のの発音のギャップなどという議論は飛んでしまうのである.

もちろん名前以外の一般語のスペリングについてどのような状況だったのかは,別問題ではある.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. Olga Fischer. Cambridge: CUP, 1992. 542--606.

2023-06-16 Fri

■ #5163. 綴字体系とは何か? [laeme][spelling][grammatology][orthography][eme]

初期中英語期の方言地図 LAEME を編纂した Lass and Laing が,LAEME の前書きとした書いた長いイントロは,今のところ初期中英語の最良の導入的解説といってよい.執筆者の一人 Roger Lass は理論家として知られる学界の重鎮であり,このイントロにおいても,方言地図やコーパス編纂の方法論の理想と現実から,先発の後期中英語期の方言地図 LALME の学史的意義まで縦横無尽に論じており,面目躍如たるものがある.

"Interpreting Middle English" と題する第2章では,初期中英語期の綴字が詳細に論じられている.この章は,初期中英語期のみならず一般に英語の綴字の理論的解説となっており,この方面に関心のある向きには必読である.もっといえば,綴字とは何か,という本質的な問題を真正面から扱っているのである.Lass and Laing (3--4) の1節を引用する.

A spelling system is a mapping of some chosen set (or sets) of linguistic units into a set of visual signs.5 The standard inventory of linguistic units is the word, the morphophonemic representation, the syllable6 and the 'phoneme'. In relatively rare cases allophones of certain phonemes may be represented (e.g. the velar nasal in the elder Futhark, Gothic and Greek).

5 Just what kind of units is a complex matter. In the earlier part of this exposition we will be considering phonemes, allophones and other traditional kinds; later on we will adopt a more medieval and less anachronistic perspective. The mapping need not be one-to-one and in no case does it have to involve one level of unit only.

6 We will be concerned here only with segmental styles of representation, as syllabaries are not part of the Germanic tradition. Even the oldest Germanic writing, the runic inscriptions in the Elder Futhark, are in principle alphabetical, if often 'defectively' so.

綴字体系 ("spelling system") とは何か.上記の部分を一読するだけで,予想される以上に複雑な代物であることが伝わるだろう.高度に言語学的な分析を要する,1つの重要な領域である.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme2/laeme_intro_ch2.html .

2022-10-05 Wed

■ #4909. eWAVE は LAEME/LALME の現代世界英語版だった! [ewave][laeme][lalme][pde][eme][lme][world_englishes]

「#4902. eWAVE 3.0 の紹介 --- 世界英語の言語的特徴を格納したデータベース」 ([2022-09-28-1]) で,世界77変種の英語の統語形態情報を集積したデータベース eWAVE 3.0 (= The Electronic World Atlas of Varieties of English) を紹介した.言語項目に関する分布を世界地図上にプロットしてくれる優れものだが,どこか既視感のようなものを感じていた.

そして思い当たった.これは初期・後期中英語のイングランド方言地図 LAEME と LALME の現代世界英語版ではないかと.逆にいえば,LAEME/LALME は eWAVE の中英語版とみることができる.このことに気づいた瞬間,eWAVE と LAEME/LALME の英語史上の位置づけと意義が理解できた.

eWAVE と LAEME/LALME は対象とする時代や地理的な規模こそ異なっているが,狙いとしては類似している点が多い.いずれも当該時代の英語の特定の言語項目について,地域変種ごとにプロファイルをまとめてくれ,さらに地図上に分布をプロットしてくれる.そして,出力された結果を正しく解釈するためには高度な英語学・英語史の知識が必要であるという点も似ている.「標準変種」の概念が不在,あるいは少なくとも強く意識されていない,というのも共通点だ.

ただし,そもそも連携が意識されたプロジェクトではないわけで,当然ながら異なる点も多々ある.

・ eWAVE のターゲットは現代の世界英語というグローバルな規模,LAEME/LALME のターゲットは初期・後期中英語イングランドというローカルな規模

・ eWAVE のインフォーマントは各変種に精通した現代に生きる言語の専門家,LAEME/LALME のインフォーマントはたまたま現存している写本資料(eWAVE には "fit-technique" のような理論的な手法は不要)

・ eWAVE は統語形態項目に特化したプロファイルを,LAEME/LALME は音韻形態・綴字項目に特化したプロファイルを提供している

・ eWAVE のエンジンはデータベース,LAEME(体系的ではないが LALME も)のエンジンはコーパス(GloWbE のような世界英語コーパスは存在するが,eWAVE とは独立しているため,LAEME のように方言地図とコーパスとのシームレスな連携は望めない)

おもしろいのは,時代的に eWAVE と LAEME/LALME の間に位置する近代英語期について,類似の方言地図が作られていないことだ.近代英語期から現存する言語資料の大半が標準変種で書かれており,各地域変種の様子が見えてこないために,データベースもコーパスも編纂できないからだろう.地域変種の現われ方という観点からすると,時代を隔てた中英語と現代英語のほうがむしろ似ているのである.

2022-05-20 Fri

■ #4771. 古英語の3人称単数女性代名詞の対格 hie が与格 hire に飲み込まれた時期 [case][personal_pronoun][oe][inflection][paradigm][eme][laeme]

she の語源説について,連日 Laing and Lass の論文を取り上げてきた(cf. 「#4769. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の紹介」 ([2022-05-18-1]),「#4770. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の評価」 ([2022-05-19-1])) .

同論文の主な関心は3人称単数女性代名詞主格の形態についてだが,対格と与格の形態についても触れている.古英語の標準的なパラダイムによれば,対格は hīe,与格は hire の形態を取ったが,後の歴史をみれば明らかな通り,与格形が対格形を飲み込む形で「目的格 her」が生じることになった.この点でいえば,他の3人称代名詞でも同じことが起こっている.単数男性与格の him が対格 hine を飲み込み,複数与格の him が対格 hīe を飲み込んだ(後にそれ自身が them に置換されたが).

3人称代名詞に関して与格が対格を飲み込んだというこの現象(与格方向への対格の水平化)はあまり注目されず,およそいつ頃のことだったのだろうかと疑問が生じるが,単数女性に関しては Laing and Lass (209) による丁寧な説明があった.

By the time ME proper begins to emerge, and to survive in the written record in the mid to late twelfth century, the new 'she' type for the subject pronoun already begins to be found. For the object pronoun the levelling of the 'her/hir' type from the OE DAT/GEN variants is also already the majority for direct object function. For the fem sg personal pronoun used as direct object ($/P13OdF), LAEME CTT has 60 tokens of the 'heo/hi(e)' type across only 7 texts. If one includes hi(e) spellings for IT ($/P13OdI) showing survival of feminine grammatical gender in inanimates, the total rises to 77 tokens across 14 texts. Only 2 texts (with 3 tokens between them) have 'heo/hie' exclusively in direct object function for HER. The other 5 texts show 'her/hir' types beside 'heo/hie' types. Against this are 494 tokens of the 'her/hir' type for HER found across 51 texts. Or, if one includes 'her/hir' type spellings for IT showing the survival of grammatical gender, the total rises to 590 across 58 texts.

要するに,対格の与格方向への水平化は,意外と早く初期中英語期の段階ですでに相当に進んでいたということになる.おそらく単数男性や複数でも似たような状況だったと想像されるが,これについては別に裏を取る必要がある.

この問題と関連して関連して,「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1]),「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]),「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1]) を参照.

2020-11-20 Fri

■ #4225. room の長母音の短母音化 [vowel][sound_change][eme][map][rp][prestige]

連日 <oo> の綴字に対応する発音の話題を取りあげている (cf. 「#4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-18-1]),「#4224. blood, flood だけでなく soot も?」 ([2020-11-19-1])) .今回は,誰でも知っている <oo> を含む英単語 room を取り上げ,言語変化とその複雑さの一端を示したい.

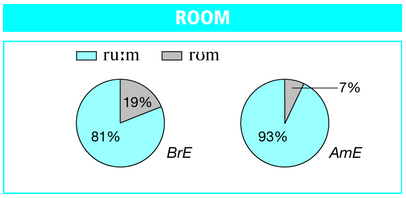

room といえば日本語でも「ルーム」だし /ruːm/ と長母音をもつのは当たり前と思われるかもしれないが,実は短母音を示す /rʊm/ も決して稀ではない.LPD の Preference polls によると,短母音化した発音は,イギリス英語では19%ほど,アメリカ英語では7%ほど確認される.

さらに複合語の bedroom についていえば,イギリス英語では37%までが短母音で発音されるという.ほかには broom についても,やはりイギリス英語で8%が短母音を示す.また,groom にも短母音の発音があり得る.

room, bedroom, broom については「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) でも取り上げた話題だが,これを説明する歴史的な音変化 /uː/ → /ʊ/ は,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で触れた通り,典型的には16--17世紀(初期近代英語期)に生じたものとされている.しかし見方によっては,同変化の遅れた波が,今頃ようやく問題の3語にたどり着きつつあるともいえる.

しかし,事はそう単純ではなさそうだ.Upton and Widdowson (39) による room のイングランド諸方言の発音に関する解説によれば,その方言分布も歴史も詳しく判明しているわけではない.

At this period [= as late as the seventeenth or even the eighteenth century] such words as BOOK, HOOD and SOOT, which had in the later Middle and early Modern English periods been pronounced with [uː], came to be pronounced with [u], and although ROOM was not properly part of this change it seems to have become connected with it for some speakers. Why the short sound in ROOM should have acquired the geographical distribution for the non-standard dialects which the map shows is quite unclear.

Although there is no firm evidence to support the claim, it is likely that the [u]- innovation in ROOM acquired some considerable popularity for a while in Received Pronunciation. Today it ranks as a quite acceptable minor variant in that accent, but not long ago its status was even higher. Daniel Jones (Outline of English Phonetics, para. 318) writes that 'In broom (for sweeping), groom, room, and soot both uː and u are heard, the u-forms brum, grum, rum, sut being perhaps more usual in Received English.'

Today one would not expect an RP speaker to use [uː] in SOOT. Conversely, although [u] is shown as an RP variant in pronouncing dictionaries of British English for use in several words with -oo- spellings, it is now somewhat unusual for such a speaker to be heard using it in BROOM, ROOM and (especially) GROOM. In a survey of a somewhat less-than-representative sample of British English speakers, Wells (Pronunciation Dictionary) discovered an eighty-two percent preference for [uː] in ROOM and a ninety-two percent preference for its use in BROOM.

RP においては,上記の単語で短母音版の発音がむしろ威信 (prestige) をもっていた可能性があるというから驚きだ.現在において短母音版の発音は,許容されるとはいえ,soot を除けばあくまでマイナーな発音というべき位置づけだが,それに対する社会的な評価は,直近数世代を通じて揺れてきたという歴史は興味深い.

数百年という規模で生じてきた短母音化という見方が一方である.他方で,この数世代の間に長短母音の変異の社会的な位置づけが揺れてきたという見方がある.その2つの歴史的文脈を受け継ぎつつ,現在 room に2つの発音が併存している,この事実が重要である.

補足として,Upton and Widdowson より,room の2つの発音の方言分布を示しておこう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2020-07-04 Sat

■ #4086. 中英語研究における LAEME の役割 [laeme][lalme][me_dialect][dialectology][eme][manuscript][scribe]

昨日の記事「#4085. 中英語研究における LALME の役割」 ([2020-07-03-1]) に引き続き,LALME の姉妹版である初期中英語の方言地図 LAEME についても,研究史上の重要な位置づけを紹介しておこう.

LAEME は,時代としては LALME よりも古い時代を扱うが,プロジェクトとしてはそのの後継として開始されたために「後発の利点」を活かしうる立場にあった.とはいえ,編者の1人 Laing は,初期中英語の呈する特殊事情ゆえに深い悩みを抱えていた.後期中英語よりもテキストの量がずっと少なく,分布も偏っており,そもそも方言同定の最初の頼みとなる "anchor texts" が得にくい.とりわけ初期のテキストは,古英語の West-Saxon Schriftsprache に影響されたものが多く,そのスペリングを方言同定のために利用することはできない.しかし,Laing はテキスト産出に貢献した写字生を丁寧に選り分け,どの写字生の関わったどの部分のスペリングがその写字生の出所を示している可能性が高いか,等の知見を粘り強く蓄積していった.結果として,何とか少数の "anchor texts" を得ることに成功し,それをもとに LALME 以来洗練されてきた "fit-technique" を適用して,他のテキストを地図上にプロットしていった --- 今回はデジタルの力を借りて --- のである.

LAEME の新機軸は,LALME に付随する積年の問題だった質問項目 (questionnaire) の設定を放棄したことにあった.語彙・文法的タグを付しながらテキストを電子コーパス化し,即席の質問項目に対応できるように準備したのである.もっとも,対象としたテキストの全文に対して完全なるタグ付けを行なったわけではなく,時に写字(生)に関する込み入った事情ゆえに不完全にとどまるなど困難な経緯もあったようだ.プロジェクトの時間上の制約もあり,最終的には初期中英語の網羅的なコーパスとはならなかったものの,タグ付けされた65万語からなる,堂々たる研究ツールに仕上がった.とりわけ同時代の英語の正書法,音韻論,形態論のためには,なくてはならない必須ツールである.

研究ツールとしての LAEME の最大の長所は,テキストが徹頭徹尾 "diplomatic" であることだ.デジタルでありながら写本の綴字に限りなく忠実であろうとする,この原文に対する "diplomatic" な態度は,他ではほとんど例を見出すことができない.私自身も博士論文研究で大変お世話になった,ありがたいツールである.以上,Lowe (1126) に依拠して執筆した.

・ Lowe, Kathryn A. "Resources: Early Textual Resources." Chapter 71 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1119--31.

2020-05-30 Sat

■ #4051. 中英語方言における bury の綴字の方言地図 --- LAEME より [laeme][me_dialect][dialectology][vowel][map][isogloss][eme][lalme]

中英語方言学でよく知られている方言間の母音変異の事例として,北部・東部方言の <i> = [i(ː)],中西部方言の <u> = [y(ː)],南東部方言の <e> = [e(ː)] というものがある.これは,古英語ウェストサクソン方言において典型的に <y> で綴られた母音(初期には [y(ː)],後期には [i(ː)] だったとされる)が,中英語の諸方言でどのような対応形を示しているかを図式的に整理したものである.

現代英語の単語でいえば busy, merry などが典型的に上記の方言分布と関連している. 関連する話題は以下の記事で扱ってきた.

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1])

・ 「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1])

・ 「#4048. much, shut, such, trust の母音と中英語方言学」 ([2020-05-27-1])

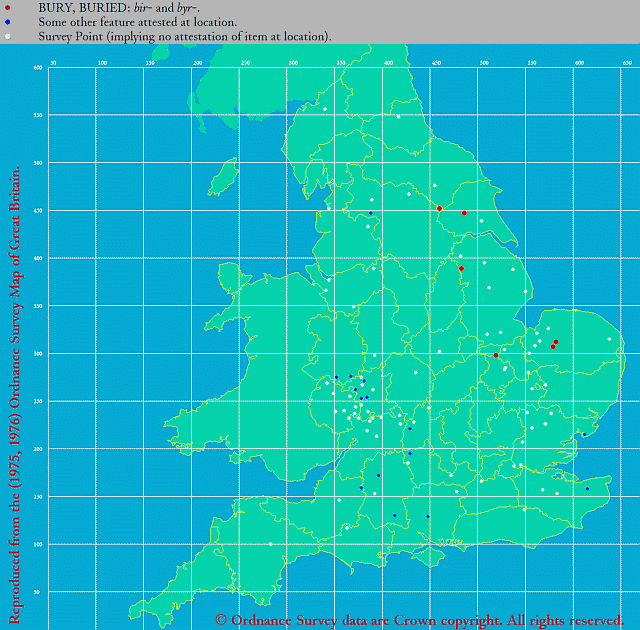

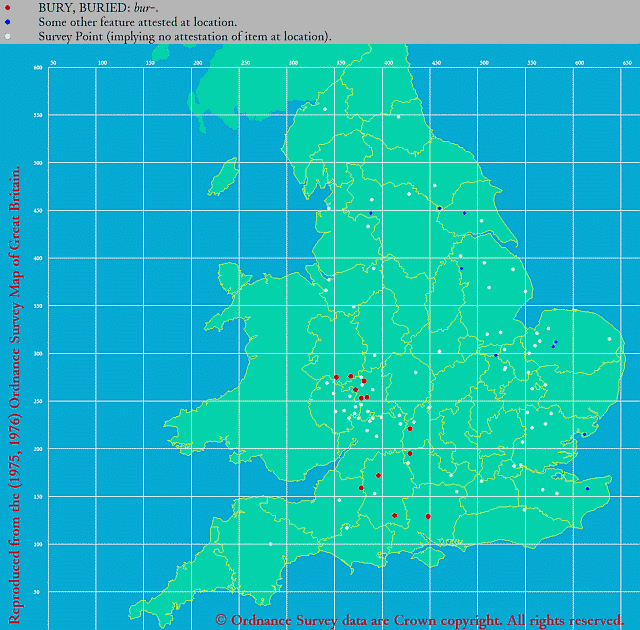

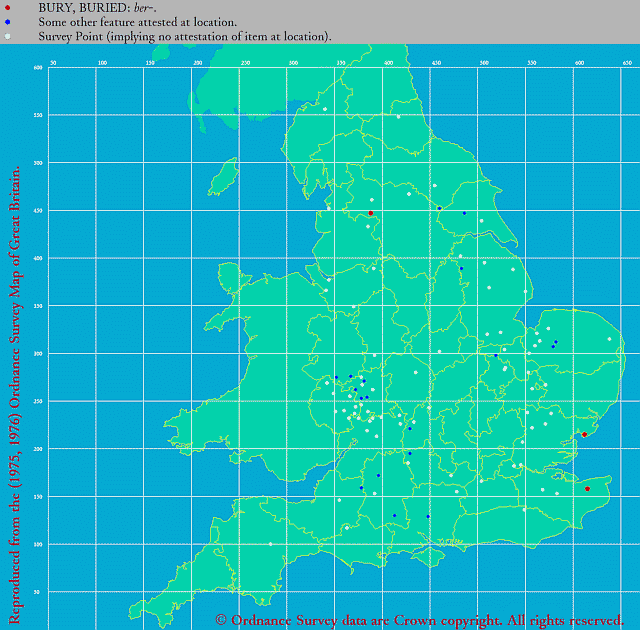

今回はとりわけ bury に焦点を当て,初期中英語の諸方言における第1母音(字)の変異を LAEME の Dot Map により示したい.この問題は,上の 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) や「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) でも扱ってきたが,今回は専門的なツールを用いて信頼に足る証拠を示すことに重点を置く.以下,当該母音(字)として <i, y> を用いる分布図の Dot Map を最初に挙げ,続いて2つ目に <u>,3つ目に <e> に関する Dot Map を示す.

(1) BURY, BURIED: bir- and byr-. (Map No. 16255502)

(2) BURY, BURIED: bur-. (Map No. 16255503)

(3) BURY, BURIED: ber-. (Map No. 16255501)

「#1262. The LAEME Corpus の代表性 (1)」 ([2012-10-10-1]),「#1263. The LAEME Corpus の代表性 (2)」 ([2012-10-11-1]) でみたように,LAEME の扱う(および初期中英語期一般についていえる)テキスト分布の事情により,全体として調査点 (dots) の数は多くはないものの,本記事の冒頭に示した伝統的な図式は,上の3つの地図により概ね支持されているといえよう.

なお,続く後期中英語における状況は,LAEME の姉妹版 LALME の Dot Map で確認できるが,後期には諸方言形が互いに激しく「乗り入れ」しており,初期ほど明確な分布は現われない.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-04-15 Wed

■ #4006. <x> ≡ /z/ の対応について (1) [x][eme][grapheme][greek][latin][french][verners_law]

標題の対応は,稀ではあるがギリシア語等からの借用語の語頭においてみられる.例えば xenon, xenophobia, xerox, xylophone, Xanadu, Xanthippe, Xavier, Xenia, Xerxes は /z/ で始まる.以前の記事で「<x> ≡ /z/ の対応は,<x> ≡ /gz/ の第1子音の脱落によるものと考えられます」(「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1]))と述べた通り,デフォルトの対応 <x> ≡ /ks/ の有声版である <x> ≡ /gz/ という対応を想定すれば,このことは理解できる.語頭子音群 /gz/ から第1子音が落ちて /z/ となった,と考えればよい.

しかし,そもそもなぜこれらの稀なケースではデフォルトの <x> ≡ /ks/ ではなく,<x> ≡ /gz/ が想定されなければならないのだろうか(←先日,名古屋大学の大名力氏よりいただいいた疑問です.ありがとうございます).この問題について深く考えてみたことがなかったので,少し調べてみた.初期近代英語の発音を徹底的に研究した Dobson を参照すると,次のような言及が見つかった (II §359) .

PresE initial [z] in Xerxes, &c. is usually (and rightly) regarded as a reduction of [gz], but as French also has this pronunciation the reduction presumably occurred in the medieval pronunciation of Latin rather than in English itself. Cooper says that x in Xenophon is pronounced z, gz (for [gz]), or ks.

Dobson は意外なところに鍵を見出している.中世の英語話者やフランス語話者がこれらの語をラテン語として発音するときに,本来の無声の /ks/ ではなく,有声化した /gz/ として実現する傾向があったという.実際,現代フランス語でも Xerxès, xènon は /gzɛrsɛs/, /gzenɔ̃/ のように /gz/ が聞かれる.英語でも,17世紀の音声学者 Christopher Cooper が /z/, /gz/, /ks/ のいずれの発音にも言及している通り,揺れはあったものと思われるが,おそらく /ks/ よりも /gz/ が好まれ,さらに第1子音が脱落した /z/ が最終的に標準発音として落ち着くことになったと考えられる.

もちろん上記では標題の「なぜ」の疑問に真正面から答えられたわけではない.特殊な借用語の語頭という環境で /gz/ が選ばれた理由や,英語とフランス語の間に想定されている類似の振る舞いが何によるものかも分からない.

一般に英語で <x> ≡ /gz/ が成立する環境は,(1) x が母音に挟まれており,かつ (2) 先行する母音に強勢が落ちない(≒後続する母音に強勢が落ちる)場合である.これは「英語における Verner's Law」と言うべきもので,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]),「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) で触れた通りである.もちろん今回のような x で始まる語は,厳密には (1) と (2) の両条件に当てはまるわけではないのだが,後続する母音に強勢が落ちる(換言すれば x で始まるその語頭音節が強勢をもつ)という条件 (2) には当てはまるものが多い.Dobson もこの緩めた条件を念頭に置いて上の見解を述べたということだろうか.よくは分からない.

今回の問題について調べるているうちに,英語の <x> ≡ /gz/ の対応の歴史的経緯について,Dobson が単純な「英語における Verner's Law」よりも込み入った説明を施していることにも気付いた.関連する話題なので明日の記事で取り上げたい.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-03-14 Thu

■ #3608. 中英語における <u> の <o> による代用 (4) [spelling][orthography][minim][vowel][spelling_pronunciation_gap][eme][me_dialect][lexical_diffusion]

昨日の記事 ([2019-03-13-1]) に引き続いての話題.中英語における <u> と <o> の分布を111のテキストにより調査した Wełna (317) は,結論として以下のように述べている.

. . . the examination of the above corpus data has shown a lack of any consistent universal rule replacing <u> with <o> in the graphically obscure contexts of the postvocalic graphemes <m, n>. Even words with identical roots, like the forms of the lemmas SUN (OE sunne), SUMMER (OE sumor) and SON (OE sunu), SOME (OE sum) which showed a similar distribution of <u/o> spellings in most Middle English dialects, eventually (and unpredictably) have retained either the original spelling <u> (sun) or the modified spelling <o> (son). In brief, each word under discussion modified its spelling at a different time and in different regions in a development which closely resembles the circumstances of lexical diffusion.

このように奥歯に物が挟まったような結論なのだが,Wełna は時代と方言の観点から次の傾向を指摘している.

. . . o-spellings first emerged in the latter half of the 12th century in the (South-)West (honi "honey" . . .). Later, a tendency to use the new spelling <o> is best documented in London and in the North.

Wełna 本人も述べているように,調査の対象としたレンマは HUNDRED, HUNGER, HONEY, NUN, SOME, SUMMER, SUN, SON の8つにすぎず,ここから一般的な結論を引き出すのは難しいのかもしれない.さらなる研究が必要のようだ.

・ Wełna, Jerzy. "<U> or <O>: A Dilemma of the Middle English Scribal Practice." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 305--23.

2019-03-13 Wed

■ #3607. 中英語における <u> の <o> による代用 (3) [spelling][orthography][minim][vowel][spelling_pronunciation_gap][eme][scribe][anglo-norman]

標題に関連する話題は「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]),「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1]),「#3513. come と some の綴字の問題」 ([2018-12-09-1]),「#3574. <o> で表わされる母音の問題 --- donkey vs monkey」 ([2019-02-08-1]) で取り上げてきた.今回は,「<u> の <o> による代用」という綴字慣習が初期中英語に生じ,後に分布を拡大させていった経緯に焦点を当てた Wełna の論文に依拠しつつ,先行研究の知見を紹介したい.

現代英語の monk, son, tongue などにみられる <o> の綴字は,歴史的には <u> だったものが,初期中英語期以降に <o> と綴りなおされたものである.この綴りなおしの理由は,上にリンクを張った記事でも触れてきたように,一般に "minim avoidance" とされる.[2016-01-11-1]の記事で述べたように,「母音を表す <u> はゴシック書体では縦棒 (minim) 2本を並べて <<ıı>> のように書かれたが,その前後に同じ縦棒から構成される <m>, <n>, <u>, <v>, <w> などの文字が並ぶ場合には,文字どうしの区別が難しくなる.この煩わしさを避けるために,中英語期の写字生は母音を表す <u> を <o> で置換した」ということだ.

しかし,英語史研究においては,"minim avoidance" 以外の仮説も提案されてきた.合わせて4つほどの仮説を Wełna (306--07) より,簡単に紹介しよう.

(1) 当時のフランス語やアングロ・ノルマン語でみられた <u> と <o> の綴字交替 (ex. baron ? barun) が,英語にももたらされた

(2) いわゆる "minim avoidance"

(3) ノルマン方言のフランス語で [o] が [u] へと上げを経た音変化が綴字にも反映された

(4) フランス語の綴字慣習にならって /y(ː)/ ≡ <u> と対応させた結果,/u/ に対応する綴字が新たに必要となったため

このように諸説あるなかで (2) が有力な説となってきたわけだが,実際には当時の綴字を詳しく調べても (2) の仮説だけですべての事例がきれいに説明されるわけではなく,状況はかなり混沌としているようだ.そのなかでも初期中英語期の状況に関する比較的信頼できる事実を Morsbach に基づいてまとめれば,次のようになる (Wełna 306) .

a. the 12th century English manuscripts employ the spelling <u>;

b. the first o-spellings emerge in the latter half of the 12th century;

c. <o> for <u> is still rare in the early 13th century and is absent in Ormulum, Katherine, Vices and Virtues, Proclamation, and several other texts;

d. from the latter half of the 13th century onwards the frequency of <o> grows, which results in both old <u> and new <o> spellings randomly used in texts composed even by the same scribe.

当時の「ランダム」な分布が,現代英語にまで延々と続いてきたことになる.手ごわい問題である.

・ Wełna, Jerzy. "<U> or <O>: A Dilemma of the Middle English Scribal Practice." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 305--23.

・ Morsbach, Lorenz. Mittelenglische Grammatik. Halle: Max Niemayer, 1896.

2018-08-16 Thu

■ #3398. 中英語期の such のワースト綴字 [spelling][eme][lme][me_dialect][levenshtein_distance]

昨日の記事「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1]) に引き続き,今回は such の異綴字について.「#2520. 後期中英語の134種類の "such" の異綴字」 ([2016-03-21-1]),「#2521. 初期中英語の113種類の "such" の異綴字」 ([2016-03-22-1]) で見たように,私の調べた限り,中英語全体では such を表記する異綴字が212種類ほど確認される.そのうちの208種について,昨日と同じ方法で現代標準綴字の such にどれだけ類似しているかを計算し,似ている順に列挙してみた.

| Similarity | Spellings |

|---|---|

| 1.0000 | such |

| 0.8889 | sƿuch, shuch, succh, suche, sucht, suech, suich, sulch, suuch, suych, swuch |

| 0.8571 | suc |

| 0.8000 | sƿucch, sƿuche, schuch, scuche, shuche, souche, sucche, suchee, suchet, suchte, sueche, suiche, suilch, sulche, sutche, suuche, suuech, suyche, swuche, swulch |

| 0.7500 | sƿuc, scht, sech, shuc, sich, soch, sueh, suhc, suhe, suic, sulc, suth, suyc, swch, swuh, sych |

| 0.7273 | sƿucche, sƿuchne, sƿulche, schuche, suecche, suueche, suweche |

| 0.6667 | hsƿucche, sƿche, sƿich, sƿucches, sƿulc, schch, schuc, schut, seche, shich, shoch, shych, siche, soche, suicchne, suilc, svche, svich, swche, swech, swich, swlch, swulchen, swych, syche, zuich, zuych |

| 0.6154 | swulchere |

| 0.6000 | asoche, sƿiche, sƿilch, sƿlche, sƿuilc, sƿulce, schech, schute, scoche, scwche, secche, shiche, shoche, sowche, soyche, sqwych, suilce, sviche, sweche, swhych, swiche, swlche, swyche, zuiche, zuyche |

| 0.5714 | sec, sic, sug, swc, syc |

| 0.5455 | aswyche, sƿicche, sƿichne, sƿilche, sƿi~lch, scheche, schiche, schilke, schoche, sewyche, sqwyche, sswiche, swecche, swhiche, swhyche, swichee, swyeche, zuichen |

| 0.5333 | sucheȝ |

| 0.5000 | sƿic, sɩͨh, scli, secc, sick, silc, slic, solchere, sulk, swic, swlc, swlchere, swulcere |

| 0.4444 | sƿilc, sclik, sclyk, suilk, sulke, suylk, swics, swilc |

| 0.4000 | sƿillc, sclike, sclyke, squike, squilk, squylk, suilke, suwilk, suylke, swilce, swlcne, swulke, swulne |

| 0.3636 | sƿilcne, suilkin, swhilke |

| 0.3333 | swisɩͨhe |

| 0.2857 | sik, sli, slk, sly, syk |

| 0.2500 | selk, sike, silk, slik, slyk, swil, swlk, swyk, swyl, syge, syke, sylk |

| 0.2222 | sƿilk, selke, sliik, slike, slilk, slyke, swelk, swilk, swlke, swyke, swylk, sylke |

| 0.2000 | slieke, slkyke, swilke, swylke, swylle |

| 0.1818 | sƿillke, swilkee, swilkes |

これによると,歴史的なワースト綴字は sƿillke, swilkee, swilkes の3つということになる.確かに・・・.

2018-04-03 Tue

■ #3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか? [sobokunagimon][old_norse][standardisation][loan_word][borrowing][medium][oe][eme]

「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1]) でも取り上げた話題だが,改めてこの問題について考えてみたい.

現代英語の語彙には古ノルド語からの借用語が多数含まれている.その歴史的背景としては,9世紀後半以降に古ノルド語を母語とするヴァイキングがイングランド北部・東部に定住し,そこで英語話者と混じり合ったという経緯がある.しかし,そこで借用されたはずの多くの古ノルド語からの単語が文献上に初めて現われるのは,ヴァイキングの定住が進んだ古英語後期においてではなく,少なからぬ時間を空けた初期中英語期以降,とりわけ13世紀以降のことなのである.歴史的状況から予想される借用年代と実際に文証される年代との間にギャップがあるというこの問題は,英語史でもしばしば取り上げられるが,その理由は一般的に次のように考えられている(Blake, p. 92 より).

It is a feature of the history of the English language that there are a considerable number of Old Norse loans in the language, but the appearance of these loans in writing occurs mainly from the thirteenth century onwards and not from the pre-Conquest period which is when the Viking invasions and settlements occurred. The usual explanation for this is as follows. Most Old English literature which has survived is written in the West Saxon dialect, and the dialect represents those areas of England which were least affected by the Scandinavian invasions and settlements. Hence Scandinavian influence in these areas cannot have been very significant. Even in those areas where the Danes had settled, they continued to live in their own communities and would only gradually have become absorbed among the Anglo-Saxon population. This implies that the new settlers were for a long time regarded as foreigners and no attempt was made to assimilate them. Consequently the introduction of Old Norse words into English was delayed in the Anglian dialects, and their southward drift would be even later than that. It is hardly surprising in this view that words of Scandinavian origin are not found in English in any numbers until the thirteenth century.

つまり,ヴァイキングは確かにイングランド北部・東部にしたが,必ずしもすぐには先住のアングロサクソン人と混じり合ったわけではなく,語彙借用を含めた言語的な融合は案外遅かったというわけだ.また,後期古英語の文献として残っているものの多くはイングランド南西部 West Saxon の方言で書かれているため,ヴァイキングの言語的影響は古英語期中には文証されにくいのだという.

しかし,Blake (93--94) はこの一般的な見解が本当に正しいかどうかは非常に怪しいとみている.

The continuity of West Saxon as Standard Old English would have discouraged the adoption of new words from other varieties and even from other languages. The tenth-century reforms were a continuation of the policies introduced by Alfred, and it is not surprising that the attitude towards standardisation and conservatism should have become more rigid as the standard grew in importance.

Blake の考え方はこうだ.話し言葉のレベルでは,歴史的経緯から自然に予想されるとおり,古ノルド語からの借用語の多くがすでに後期古英語期に入っていた.しかし,標準的で保守的な West Saxon 方言の書き言葉においては,口語的で略式的な響きをもつ当時の新語ともいうべき古ノルド語借用語を使用することはふさわしくないと考えられ,排除されたのではないか.つまり,人々の口からは発せられていたが,文章には反映されなかったということではないか.

書き言葉の保守性はよく知られた事実だが,さらに標準的な書き言葉ともなればますます保守的になるということは,確かに考えられる.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2017-06-19 Mon

■ #2975. 屈折の衰退と語順の固定化の協力関係 [synthesis_to_analysis][eme][french][contact][syntax][inflection][case][dative][genitive][syncretism][word_order]

昨日の記事「#2974. 2重目的語構文から to 構文へ」 ([2017-06-18-1]) の最後に触れたように,屈折の衰退と語順の固定化を巡る問題は,英文法史を代表するメジャーな問題である.先に屈折の衰退が生じ,それによって失われた文法機能を補填するために後から語順が固定化することになったのか,あるいは先に語順が固定化し,その結果,不要となった屈折が後から衰退し始めたのか.もしくは,第3の見解によると,両現象の因果関係は一方向的なものではなく,それぞれが影響し合いながらスパイラルに進行していったのだともいわれる.まさにニワトリと卵を巡る問題である.

私は穏健な第3の見解が真実だろうと思っているが,連日参照している Allen もこの考えである.Allen は,2重目的語構文における2つの目的語の語順だけでなく,属格名詞とそれに修飾される主要部との位置関係に関する初期中英語期中の変化についても調査しており,屈折の衰退が語順の固定化を招いた唯一の要因ではないことを改めて確認している.Allen (220) 曰く,

The two case studies [= the fixing of the order of two nominal NP/DP objects and the genitives] examined here do not support the view that the fixing of word order in English was driven solely by the loss of case inflections or the assumption that at every stage of English, there was a simple correlation between less inflection and more fixed word order. This is not to say that deflexion did not play an important role in the disappearance of some previously possible word orders. It is reasonable to suggest that although it may have been pragmatic considerations which gave the initial impetus to making certain word orders more dominant than others, deflexion played a role in making these orders increasingly dominant. It seems likely that the two developments worked hand in hand; more fixed word order allowed for less overt case marking, which in turn increased the reliance on word order.

当初の因果関係が「屈折の衰退→語順の固定化」だったという可能性を否定こそしていないが,逆の「語順の固定化→屈折の衰退」の因果関係も途中から介入してきただろうし,結局のところ,両現象が手に手を取って進行したと考えるのが妥当であると結論している.また,両者の関係が思われているほど単純な関係ではないことは,初期中英語においてそれなりに屈折の残っている南部方言などでも,古英語期の語順がそのまま保存されているわけではないし,逆に屈折が衰退していても古英語的な語順が保存されている例があることからも見て取ることができそうだ.

・ Allen, Cynthia L. "Case Syncretism and Word Order Change." Chapter 9 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 201--23.

2017-06-18 Sun

■ #2974. 2重目的語構文から to 構文へ [synthesis_to_analysis][eme][french][contact][syntax][inflection][case][dative][syncretism][word_order][terminology][ditransitive_verb]

昨日の記事「#2973. 格の貧富の差」 ([2017-06-17-1]) に引き続き,Allen の論考より話題を提供したい.

2重目的語構文が,前置詞 to を用いる構文へ置き換わっていくのは,初期中英語期である.古英語期から後者も見られたが,可能な動詞の種類が限られるなどの特徴があった.初期中英語期になると,頻度が増えてくるばかりか,動詞の制限も取り払われるようになる.タイミングとしては格屈折の衰退の時期と重なり,因果関係を疑いたくなるが,Allen は,関係があるだろうとはしながらも慎重な議論を展開している.特定のテキストにおいては,すでに分析的な構文が定着していたフランス語の影響すらあり得ることも示唆しており,単純な「分析から総合へ」 (synthesis_to_analysis) という説明に対して待ったをかけている.Allen (214) を引用する.

It can be noted . . . that we do not require deflexion as an explanation for the rapid increase in to-datives in ME. The influence of French, in which the marking of the IO by a preposition was already well advanced, appears to be the best way to explain such text-specific facts as the surprisingly high incidence of to-datives in the Aȝenbite of Inwit. . . . [T]he dative/accusative distinction was well preserved in the Aȝenbite, which might lead us to expect that the to-dative would be infrequent because it was not needed to mark Case, but in fact we find that this work has a significantly higher frequency of this construction than do many texts in which the dative/accusative distinction has disappeared in overt morphology. The puzzle is explained, however, when we realize that the Aȝenbite was a rather slavish translation from French and shows some unmistakable signs of the influence of its French exemplar in its syntax. It is, of course, uncertain how important French influence was in the spoken language, but contact with French would surely have encouraged the use of the to-dative. It should also be remembered that an innovation such as the to-dative typically follows an S-curve, starting slowly and then rapidly increasing, so that no sudden change in another part of the grammar is required to explain the sudden increase of the to-dative.

Allen は屈折の衰退という現象を deflexion と表現しているが,私はこの辺りを専門としていながらも,この術語を使ったことがなかった.便利な用語だ.1つ疑問として湧いたのは,引用の最後のところで,to-dative への移行について語彙拡散のS字曲線ということが言及されているが,この観点から具体的に記述された研究はあるのだろうか,ということだ.屈折の衰退と語順の固定化という英語文法史上の大きな問題も,まだまだ掘り下げようがありそうだ.

・ Allen, Cynthia L. "Case Syncretism and Word Order Change." Chapter 9 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 201--23.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow