2026-02-06 Fri

■ #6129. language の <u> と /w/ [spelling][etymological_spelling][spelling_pronunciation][emode][orthography][mond]

昨日の記事「#6128. 1月の mond で10件の問いに回答しました」 ([2026-02-05-1]) で触れた通り,先月の mond ではが綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する話題が多く取り上げられた.そのなかに「language の gu は [gw] と発音されますが,フランス語は gu は後代のラテン語の借用語を除いて [g] です.これは often オフトンと同じタイプの綴り字発音ということですか?」という問いがあった.

この質問に対して1月27日に回答を投稿したのだが,回答準備のためにいくつか調べたことがあるので,ここに掲載しておきたい.まず MED の当該語の見出しを確認しておこう.

langāǧe (n.) Also langag, langaige, longage, language, languege, langwache, (errors) lanquage, langegage.

早くから異綴字として <u> や <w> を含むものもあったようだ.

次に OED の Notes の記述より.

Both in Anglo-Norman (where they are much more frequent than in continental French) and in English, spellings with insertion of u or w after g are due to the influence of classical Latin lingua, as is the standard pronunciation of the English word. In Middle English the word was usually pronounced without /w/ ; the 16th-cent. orthoepists Hart and Bullokar still record this pronunciation as the usual one, and it survives in Scots and Irish English, as shown e.g. by the spellings langidge, langige. See further E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §421 note 7.

ここで言及されている Dobson (Vol. 2, §421, n. 7) に当たってみると,次のようにある.

Note 7: Language, being an adoption of OF langage, normally lacks [w] in ME; so Hart and Bullokar (normally). But it is early affected, in spelling and pronunciation, by Latin lingua (cf. the fourteenth-century spelling langwag recorded by OED); hence [gw] in Bullokar (as a rarer variant), Mulcaster, Gil (who actually gives u), Butler, Hodges, The English Schole-master, Strong, Young, Cooper, and Brown. Similarly banquet (OF banc + et) should have [k], as in Levins, Laneham, Hodges, Strong, and Young; but Coles gives the 'phonetic' spelling bang-quet (contrast blang-ket 'blanket'), which shows the beginning of the PresE spelling-pronunciation. Cooper says that the word is spelt either banquet or banket.

ここでは language の類例として banquet が挙げられている.mond の回答では banquet には触れなかったが,そちらの語も歴史的な振る舞いを調べてみると興味深そうだ.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2026-01-27 Tue

■ #6119. falcon の l は発音されるかされないか [sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

昨日の記事「#6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問」 ([2026-01-26-1]) では,salmon (鮭)の黙字 l の背景にある語源的綴字 (etymological_respelling) の問題を取り上げました.今回は,その関連で,よく似た経緯をたどりながらも現代では異なる結果となっている falcon (ハヤブサ)について話しをしましょう.

falcon も salmon と同様,ラテン語 (falcōnem) に由来し,古フランス語 (faucon) の諸形態を経て中英語に入ってきました.したがって,当初は英語でも l の文字も発音もありませんでした.ところが,16世紀にラテン語綴字を参照して <l> の綴字が人為的に挿入されました.ここまでは salmon とまったく同じ道筋です.

しかし,現代英語の標準的な発音において,salmon の <l> が黙字であるのに対し,falcon の l は /ˈfælkən/ や /ˈfɔːlkən/ のように,綴字通りに /l/ と発音されるのが普通です.これは,綴字の発音が引力となって発音そのものを変化させた事例となります.

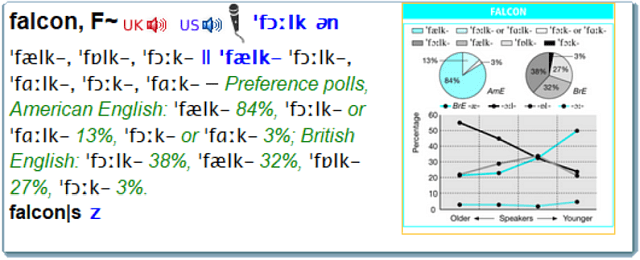

ところが,事態はそう単純ではありません.現代の発音実態を詳しく調べてみると,興味深い事実が浮かび上がってきます.LPD3 に掲載されている,英米の一般話者を対象とした Preference Poll の結果を見てみましょう.

圧倒的多数が /l/ を発音していますが,英米ともに3%ほどの話者は,現在でも /l/ を響かせない /ˈfɔːkən/ などの古いタイプの発音を使用していることが確認されます.この場合の <l> は黙字となります.さらに興味深いのは,CEPD17 の記述です.この辞書には,特定のコミュニティにおける慣用についての注釈があります.

Note: /ˈfɔː-/ is the usual British pronunciation among people who practise the sport of falconry, with /ˈfɔː-/ and /ˈfɔːl-/ most usual among them in the US.

鷹匠の間では,イギリスでは /l/ を発音しない形が普通であり,アメリカでもその傾向が見られるというのです.専門家の間では,数世紀前の伝統的な発音が「業界用語」のように化石化して残っているというのは興味深い現象です.

では,歴史的に見てこの <l> の綴字はいつ頃定着したのでしょうか.Hotta and Iyeiri では,EEBO corpus (Early English Books Online) を用いて,初期近代英語期における falcon の綴字変異を詳細に調査しました.その調査によれば,単数形・複数形を含めて,以下のような37通りもの異形が確認されました (147) .<l> の有無に注目してご覧ください.

falcon, falcons, faulcon, faucon, fawcons, faucons, fawcon, faulcons, falkon, falcone, faukon, faulcone, faukons, falkons, faulcones, faulkon, faulkons, falcones, faulken, fawlcon, fawkon, faucoun, fauken, fawcoun, fawken, falken, fawkons, fawlkon, falcoun, faucone, faulcens, faulkens, faulkone, fawcones, fawkone, fawlcons, fawlkons

まさに百花繚乱の様相ですが,時系列で分析すると明確な傾向が見えてきます.論文では次のようにまとめています (152) .

FALCON is one of the most helpful items for us in that it occurs frequently enough both in non-etymological spellings without <l> and etymological spellings with <l>. The critical point in time for the item was apparently the middle of the sixteenth century. Until the 1550s and 1560s, the non-etymological type (e.g., <faucon> and <fawcon>) was by far the more common form, whereas in the following decades the etymological type (e.g., <faulcon> and <falcon>) displaced its non-etymological counterpart so quickly that it would be the only spelling in effect at the end of the century.

つまり,16世紀半ば(1550年代~1560年代)が転換点でした.それまでは faucon のような伝統的な綴字が優勢でしたが,その後,急速に falcon などの語源的綴字が取って代わり,世紀末にはほぼ完全に置き換わったのです.

salmon と falcon.同じ時期に同じような動機で l が挿入されながら,一方は黙字となり,他方は(専門家を除けば,ほぼ)発音されるようになった.英語の歴史は,こうした予測不可能な個々の単語のドラマに満ちています.

falcon について触れている他の記事もご参照ください.

・ 「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1])

・ 「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1])

・ 「#2099. fault の l」 ([2015-01-25-1])

・ 「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1])

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-26 Mon

■ #6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問 [mond][sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16~17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmonの発音と表記の歴史について教えてください.

知識共有プラットフォーム mond にて,上記の質問をいただきました.日常的な英単語に潜む綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する疑問です.

結論から言えば,質問者さんの推察は当たっています.salmon の l は,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の典型例であり,英国ルネサンス期の学者たちの古典回帰への憧れが具現化したものです.

hellog でもたびたび取り上げてきましたが,英語の語彙の多くはフランス語を経由して入ってきました.ラテン語の salmō (acc. salmōnem) は,古フランス語で l が脱落し saumon などの形になりました.中英語期にこの単語が借用されたとき,当然ながら英語でも l は綴られず,発音もされませんでした.当時の文献を見れば,samon や samoun といった綴字が一般的だったのです.

ところが,16世紀を中心とする初期近代英語期に入ると,ラテン語やギリシア語の素養を持つ知識人たちが,英語の綴字も由緒正しいラテン語の形に戻すべきだ,と考え始めました.彼らはフランス語化して「訛った」綴字を嫌い,語源であるラテン語の形を参照して,人為的に文字を挿入したのです.

debt や doubt の b,receipt の p,そして salmon の l などは,すべてこの時代の産物です.これらの源的綴字は,現代英語に多くの黙字 (silent_letter) を残すことになりました.

しかし,ここで英語史のおもしろい(そして厄介な)問題が生じます.綴字が変わったとして,発音はどうなるのか,という問題です.綴字に引きずられて発音も変化した単語(fault や assault など)もあれば,綴字だけが変わり発音は古いまま取り残された単語(debt や doubt など)もあります.salmon は後者のグループに属しますが,この綴字と発音のねじれた対応関係が定着したのは,いつ頃のことだったのでしょうか.

回答では,EEBO corpus (Early English Books Online) のコーパスデータを駆使して,salmon の綴字に l が定着していく具体的な時期(10年刻みの推移)をグラフで示しました.調査の結果,1530年代から1590年代にかけてが変化の中心期だったことが分かりました.1590年代以降,現代の対応関係が確立したといってよいでしょう.

回答では,1635年の文献に見られる,あるダジャレの例も紹介しています.また,話のオチとして「鮭」そのものではありませんが,この単語に関連するある細菌(食中毒の原因として有名なアレです)の名前についても触れています.

なぜ salmon は l を発音しないままなのか.その背後にある歴史ドラマと具体的なデータについては,ぜひ以下のリンク先の回答をご覧ください.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2025-08-04 Mon

■ #5943. 副詞節を導く接続詞の発達のピークは初期近代英語期 [emode][conjunction][subordinator][syntax][pos][preposition]

Fischer et al. (184) によれば,副詞節を導く接続詞 (conjunction) の種類は,英語の歴史を通じて全体的に増えてきたという.しかし,種類のピークといえば,現代英語期ではなく,それは初期近代英語期だという.

The most striking development is probably the expansion of the inventory of subordinators over time, described by Kortmann (1997). There is in PDE a core of high-frequency monomorphemic subordinators --- as, when, if, where, because, while, before, since, after, until and so on (cf. Kortmann, 1997: 131) --- which, from a historical point of view, is both old and relatively stable. The subordinators that make up this core already functioned as subordinators in OE (as, if, while, since) or else came to do so no later than ME (when, where, because, before, after, until). Remarkably, they also tend to be the subordinators that are first acquired by children. Outside this core, however, fluctuations in the subordinator inventory are more pronounced. Throughout the history o English, the trend has been for the inventory of subordinators to grow. PDE has almost twice as many subordinators as OE, though eModE had even more (Kortmann, 1997: 294). At the same time, many new additions --- especially, it appears, the ones that entered the grammar in eModE --- again disappeared, witness the subordinators in (63), all of which are now obsolete.

(63) a The Lyons . . . brake all their bones in pieces or euer [= 'well before'] they came at the bottome of the den. (1611, OED)

b Such of them as . . . had a desire to stay in Spain . . . were suffered to do so . . . conditions, that [= 'provided that'] they would be Christened. (1622--62, OED)

c The Parts of Musick are in all but four, howsoever [= 'even though'] some skilful Musicians have composed songs of twenty [. . .] parts. (1674, OED)

「閉じた語類」に属する接続詞の種類が歴史的に増えてきたという事実は,うすうす気付いていたが,まともに考えてみたことはなかった.興味深いのは,「#1201. 後期中英語から初期近代英語にかけての前置詞の爆発」 ([2012-08-10-1]) でもみたように,やはり閉じた語類に属する前置詞 (preposition) も歴史的に増えてきており,しかも初期近代英語期にとりわけ増加したという点だ.この一致は偶然なのか必然なのか.おもしろい研究対象になりそうだ.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

・ Kortmann, B. Adverbial Subordination: A Typology and History of Adverbial Subordinators Based on European Languages. Berlin: mouton de Gruyter, 1997.

2025-07-18 Fri

■ #5926. could の <l> は発音されたか? --- Dobson による言及 [silent_letter][analogy][auxiliary_verb][etymological_respelling][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode][orthoepy]

[2025-07-15-1], [2025-07-16-1], [2025-07-17-1]に続いての話題.初期近代英語期の正音学者の批判的分析といえば,まず最初に当たるべきは Dobson である.案の定 could の <l> についてある程度の紙幅を割いてしっかりと記述がなされている.Dobson (Vol. 2, §4) を引用する.

Could: the orthoepists record four main pronunciations, [kʌuld], [ku:ld], [kʊd], and [kʌd]. The l of the written form is due to the analogy of would and should, and it is clear that pronunciation was similarly affected. The transcriptions of Smith, Hart, Bullokar, Gil, and Robinson show only forms with [l], and Hodges gives a form with [l] beside one without it. Tonkis says that could is 'contracted' to cou'd, from which it would appear that the [l] was pronounced in more formal speech. Brown in his 'phonetically spelt' list writes coold beside cud) for could, and the 'homophone' lists from Hodges onwards put could by cool'd. Poole's rhymes show that he pronounced [l]. Tonkis gives the first evidence of the form without [l]; he is followed by Hodges, Wallis, Hunt, Cooper, and Brown. The evidence of other orthoepists is of uncertain significance.

一昨日,Shakespearean 学者2名にこの件について伺う機会があったのだが,could の /l/ ありの発音があったことには驚かれていた.上記の Dobson の記述によると,初期近代英語期のある時期には,むしろ /l/ の響く発音のほうが一般的だったとすら解釈できることになる.この時代の発音の実態の割り出すのは難しいが,ひとまずは Dobson の卓越した文献学的洞察に依拠して理解しておこう.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2025-07-17 Thu

■ #5925. could の <l> は発音されたか? --- Jespersen による言及 [silent_letter][analogy][auxiliary_verb][etymological_respelling][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode][orthoepy]

[2025-07-15-1], [2025-07-16-1]に続いての話題.could の <l> は /l/ として発音されたことがあるかという問題に迫っている.Jespersen (§10.453) によると,初期近代英語期には発音されたとする記述がある.具体的には,正音学者 Hart と Gill に,その記述があるという.

10.453. /l/ has also been lost in a few generally weak-stressed verbal forms should, weak [ʃəd], now stressed [ˈʃud] would [wəd, ˈwud] . could [kəd, ˈkud]. The latter verb owes its l, which was pronounced in early ModE, to the other verbs. H 1569 [= Hart, Orthographie] has /kuld, ʃuld, (w)uld/, G 1621 [= A Gill, Logonomia] /???ku-ld, shu-d, wu-d/.

該当する時代がちょうど Shakespeare の辺りなので,Crystal の Shakespeare 発音辞典を参照してみると,次のように /l/ が実現されないものとされるものの2通りの発音が並記されている.

could / ~est v

=, kʊld / -st

複数の先行研究,また同時代の記述にも記されているということで,少なくとも could の <l> が発音されるケースがあったことは認めてよいだろう.引き続き,どのようなレジスターで発音されることが多かったのかなど,問うべき事項は残っている.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Crystal, David. The Oxford Dictionary of Original Shakespearean Pronunciation. Oxford: OUP, 2016.

2025-07-16 Wed

■ #5924. could の <l> は発音されたか? --- Carney にみられる「伝統的な」見解 [silent_letter][analogy][auxiliary_verb][etymological_respelling][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode]

昨日の記事「#5922. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって」 ([2025-07-15-1]) に引き続き,could の <l> の話題.Carney (249) によると,この <l> が /l/ と発音されたことはないと断言されている.断言であるから,昨日の記事で示した OED が間接的に取っている立場とは完全に異なることになる.

<l> is an empty letter in the three function words could, should and would. In should and would the original /l/ of ME sholde, wolde was lost in early Modern English, and could, which never had an /l/, acquired its current spelling by analogy. So, this group of modals came to have a uniform spelling.

これはある意味で「伝統的な」見解といえるのかもしれない.しかし,which never had an /l/ という言い方は強い.この強い表現は,何らかの根拠があってのことなのだろうか.それは不明である.

doubt の <b> が発音されたことは一度もないという,どこから出たともいえない類いの言説と同様に,語源的綴字 (etymological_respelling) の事例では,必ずしも盤石な根拠なしに,このような強い表現がなされることがあるのかもしれない.とすれば,「伝統」というよりは「神話」に近いかもしれない.

ちなみに,英語綴字史を著わしている Scragg (58) や Upward and Davidson (186) にも当たってみたが,could の <l> の挿入についての記述はあるが,その発音については触れられていない.

私自身も深く考えずに「伝統的」の表現を使ってきたものの,これはこれでけっこう怪しいのかもしれないな,と思う次第である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-07-15 Tue

■ #5923. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって [hee][silent_letter][analogy][auxiliary_verb][sobokunagimon][etymological_respelling][orthoepy][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode]

『英語語源ハンドブック』の記述について,質問をいただきました.ハンドブックの can/could 項目に次のようにあります.

can という語形は古英語期の直説法1・3人称現在単数形 can に由来.3人称単数過去形は cuðe で,これに基づく coud(e) のような l の入らない語形もかなり遅い時期まで記録されている.一方,現在標準となっている could という綴りは,should や would との類推により l が加えられてできたもので,中英語期末期以降使われている.語源的裏付けのない l は綴りに加えられたものの,発音には影響を与えなかった.

一方,質問者に指摘によると,OED の can の語源欄に,次のような記述があるとのことです.

Past tense forms with -l- . . . appear in the second half of the 15th cent. by analogy with should and would, prompted by an increasingly frequent loss of -l- in those words . . . . The -l- in could (as well as in should and would) is always recorded as pronounced by 16th-cent. orthoepists, reflecting the variant preferred in more formal use, and gradually disappears from pronunciation over the course of the 17th cent.

この記述に従えば,could の <l> は would, should からの類推により挿入された後に,文字通りに /l/ としても発音されたことがあったと解釈できます.つまり,挿入された <l> が,かつても現代標準英語のように無音だったと,すなわち黙字 (silent_letter) だったと断じることはできないのではないかということです.

基本的には,質問者のご指摘の通りだと考えます.ただし,考慮すべき点が2点ありますので,ここに記しておきたいと思います.(1) は英語史上の事実関係をめぐる議論,(2) はハンドブックの記述の妥当性をめぐる議論です.

(1) OED の記述が先行研究を反映しているという前提で,could の <l> が16世紀には必ず発音されていたものとして正音学者により記録されているという点については,ひとまず認めておきます(後に裏取りは必要ですが).ただし,そうだとしても,正音学者の各々が,当時の発音をどこまで「正しく」記述しているかについて綿密な裏取りが必要となります.正音学者は多かれ少なかれ規範主義者でもあったので,実際の発音を明らかにしているのか,あるいはあるべき発音を明らかにしているのかの判断が難しいケースがあります.おそらく記述通りに could の <l> が /l/ と発音された事実はあったと予想されますが,本当なのか,あるいは本当だとしたらどのような条件化でそうだったのか等の確認と調査が必要となります.

(2) ハンドブック内の「語源的裏付けのない l は〔中略〕発音には影響を与えなかった」という記述についてですが,これは could の <l> に関する伝統的な解釈を受け継いだものといってよいと思います.この伝統的な解釈には,質問者が OED を参照して確認された (1) の専門的な見解は入っていないと予想されるので,これがハンドブックの記述にも反映されていないというのが実態でしょう.その点では「発音には影響を与えなかった」とするのはミスリーディングなのかもしれません.ただし,ここでの記述を「発音に影響を与えたことは(歴史上一度も)なかった」という厳密な意味に解釈するのではなく,「結果として,現代標準英語の発音の成立に影響を与えることにはならなかった」という結果論としての意味であれば,矛盾なく理解できます.

同じ問題を,語源的綴字の (etymological_respelling) の典型例である doubt の <b> で考えてみましょう.これに関して「<b> は発音には影響を与えなかった」と記述することは妥当でしょうか? まず,結果論的な解釈を採用するのであれば,これで妥当です.しかし,厳密な解釈を採用しようと思えば,まず doubt の <b> が本当に歴史上一度も発音されたことがないのかどうかを確かめる必要があります.私は,この <b> は事実上発音されたことはないだろうと踏んではいますが,「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1]) でみたように Shakespeare が劇中であえて <b> を発音させている例を前にして,これを <b> ≡ /b/ の真正かつ妥当な用例として挙げてよいのか迷います./b/ の存在証明はかなり難しいですし,不在証明も簡単ではありません.

このように厳密に議論し始めると,いずれの語源的綴字の事例においても,挿入された文字が「発音には影響を与えなかった」と表現することは不可能になりそうです.であれば,この表現を避けておいたほうがよい,あるいは別の正確な表現を用いるべきだという考え方もありますが,『英語語源ハンドブック』のレベルの本において,より正確に,例えば「結果として,現代標準英語の発音の成立に影響を与えることにはならなかった」という記述を事例ごとに繰り返すのもくどい気がします.重要なのは,上で議論してきた事象の複雑性を理解しておくことだろうと思います.

以上,考えているところを述べました.記述の正確性と単純化のバランスを取ることは常に重要ですが,バランスの傾斜は,話題となっているのがどのような性格の本なのかに依存するものであり,それに応じて記述が成功しているかどうかが評価されるべきものだと考えています.この観点から,評価はいかがでしょうか?

いずれにせよ,(1) について何段階かの裏取りをする必要があることには違いありませんので,質問者のご指摘に感謝いたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-04-30 Wed

■ #5847.英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 近刊『ことばと文字』18号の特集より [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][prefix][suffix]

上掲の雑誌が4月25日に刊行された.この雑誌と,そのなかでの特集企画については,「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) および「#5845. 『ことばと文字』特集「対照言語史から見た語彙と文字の近代化」の各論考の概要をご紹介」 ([2025-04-28-1]) で紹介した通りである.私も特集へ1編の論考を寄稿しており,そのタイトルは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」である.以下に粗々の要約を示す.

1. はじめに

本稿では英語語彙史におけるギリシア語の影響を論じる.英語語彙は長い歴史の中で多くの言語から影響を受けてきたが,なかでもギリシア語からの借用は特異な位置を占めている.特に学術用語や科学技術用語において,ギリシア語の影響は現代に至るまで続いている.

2. 英語のギリシア語との出会い

英語とギリシア語の本格的な出会いは15世紀に遡る.それまでもラテン語を介した間接的な借用はあったが,直接的な借用は極めて限られていた.15世紀になると,ルネサンスの影響で古典への関心が高まり,イングランドでもギリシア語の学習が広まった.

1453年のコンスタンティノープル陥落後,多くのギリシア語学者が西欧に亡命し,ギリシア語との接触機会が増加したことも背景にある.この時期の借用語には,哲学,医学,文法などの分野の専門用語が多く含まれていた.

3. 初期近代英語期のギリシア語からの借用後

16世紀から18世紀にかけての初期近代英語期は,英語の語彙が大きく拡大した時期である.この時期,ギリシア語からの借用も飛躍的に増加した.

特徴的なのは,「インク壺語」(inkhorn_term) と呼ばれる過度に学術的で難解な語彙の出現である.これらは主に学者や文人によって使用され,一般の人々には理解が困難であった.たとえば,adjuvate (援助する), deruncinate (除草する)などの語は現代英語には残っていないが,confidence (信頼), education (教育), encyclopedia (百科事典)などの重要な単語もこの時期に導入された.

また,ギリシア語由来の接頭辞(anti-, hyper-, proto- など)や接尾辞(-ism, -ize など)が英語の語形成のために取り入れられたことも重要である.これらの接辞は,近現代にかけて新しい概念を表現するための強力な道具となった.

4. 学術用語と新古典主義複合語

19世紀に入ると,科学技術の発展に伴い,ギリシア語要素を用いた新語の語形成が活発化した.

学問分野を表す -ic/-ics/-logy 接尾辞(例:rhetoric, economics, philology など)が普及し,多くの新しい学問分野の名称に採用された.また,連結形(combining_form)を活用した造語法も確立された.例えば,tele- (遠い)+ -phone (音)→ telephone, micro- (小さい)+ -scope (見る)→ microscope など,当時の最先端技術を表す用語がこの方法で作られた.

動詞を作る -ize/-ise 接尾辞(例:internationalize, modernize など)や,思想や主義を表す -ism 接尾辞(例:capitalism, socialism など)も広く用いられるようになった.

このギリシア語要素を用いた造語法は,国際的にも受け入れられ,科学の国際化に大きく貢献した.その理由としては,語形成の柔軟さ,国際性,中立性,伝統,精密性,体系性などが挙げられる.

5. 近現代語の共有財産として

現代では,ギリシア語由来の語彙や語形成は英語のみならず多くの言語に共有される国際的な資源となっている.例えば,cardiology (心臓学), neurology (神経学), psychology (心理学)などの用語は世界中で共通して使用されている.

近年のコンピュータ科学や情報技術の分野でも,cyber- (サイバー), tele- (遠隔), crypto- (暗号)などのギリシア語由来の連結形は重要な役割を果たしている.

また,日常語彙にも anti- (反), hyper- (超), mega- (巨大), -phobia (恐怖症), -mania (熱狂)などのギリシア語由来の接頭辞や接尾辞が深く浸透している.

このように,ギリシア語の影響は英語の歴史を通じて継続的に見られるが,特に近代以降,科学技術の発展と国際化の中で重要性を増してきた.今後も,新しい概念や技術の出現に伴い,ギリシア語要素を用いた造語は続くことであろう.

6. おわりに

英語語彙の近代化におけるギリシア語の役割は,言語学的にも文化史的にも重要な研究テーマであり続けるだろう.

論文では,より多くの単語例と図を組み込みながら論じている.脚注では日中独仏語(史)を専門とする他の執筆者からの対照言語史的な「ツッコミ」も計12件入っており,執筆者自身にとっても学べることが多かった.ぜひお読みいただければ.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

2025-04-10 Thu

■ #5827. 英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 拙論をマインドマップ化 [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][mindmap]

4月7日の記事「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) で紹介した特集へ,私も一編の論考を寄稿しています.テーマは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」です.以下に内容をマインドマップ化したものを示します(画像としてはこちらをどうぞ).

英語史におけるギリシア語の位置づけは,ラテン語,フランス語,古ノルド語などに比べるとマイナー感のある話題かもしれませんが,掘り下げてみるとおもしろいです.ぜひご注目ください.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-25 Tue

■ #5811. なぜ wind は短母音を示すのか? (3) [sobokunagimon][vowel][gvs][emode][variation][emode][orthoepy][orthography][variation]

標記の問題について,「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) と「#5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2)」 ([2025-03-24-1]) で考えてきた.前者の記事で引いた OED の説明書きで Dobson が言及されていたので,そちらに当たってみた.Dobson (Vol. 2, §12) は,初期近代英語期における前舌高母音の長短の変異について,wind や関連する単語の事例を挙げながら論じている.議論の一部を引用しよう.

The variation occurs chiefly before OE lengthening groups. The most important class of word is those in -ind, which are normally recorded with ME ī; but there is some evidence of variation. Smith gives 'uīnd or uind' for wind sb. Mulcaster has ĭ in wind and bind against ī in kind, find, mind, and hind. Bullokar transcribes find with ī but rhymes it on ĭ. Coote says that some pronounce blind, find, and behind short, while others pronounce them long; Young's 'homophone' list shows variation in find. Hodges says that 'som men cal the winde, the wind'. It is clear that the variation was most common in wind, which has now come to have the short vowel; but in the sexteenth and seventeenth centuries it was more usually pronounced with ME ī given by Levins, Bullokar, Robinson, Gil, Willis, Wharton, Poole, J. Smith, Cooper, and Brown. Short ĭ (due to the separation of the n and d by the syllable-division) is apparently shown for winder by Fox and Hookes, who put it with window in their homophone list; but Bullokar has ī. (479)

16--17世紀における -ind 語には,母音の長短の揺れがあったことがわかる.とりわけ問題の wind については揺れが激しかったようだ.個々の話者によっても,また時代や使用域によっても,揺れがあったにちがいない.当時の両発音の複雑な競合が,現代標準英語では「不規則」に思われる短母音に帰結してしまったということで,言語変異・変化の不思議さを思わずにはいられない.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2025-03-25 Tue

■ #5811. なぜ wind は短母音を示すのか? (3) [sobokunagimon][vowel][gvs][emode][variation][emode][orthoepy][orthography][variation]

標記の問題について,「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) と「#5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2)」 ([2025-03-24-1]) で考えてきた.前者の記事で引いた OED の説明書きで Dobson が言及されていたので,そちらに当たってみた.Dobson (Vol. 2, §12) は,初期近代英語期における前舌高母音の長短の変異について,wind や関連する単語の事例を挙げながら論じている.議論の一部を引用しよう.

The variation occurs chiefly before OE lengthening groups. The most important class of word is those in -ind, which are normally recorded with ME ī; but there is some evidence of variation. Smith gives 'uīnd or uind' for wind sb. Mulcaster has ĭ in wind and bind against ī in kind, find, mind, and hind. Bullokar transcribes find with ī but rhymes it on ĭ. Coote says that some pronounce blind, find, and behind short, while others pronounce them long; Young's 'homophone' list shows variation in find. Hodges says that 'som men cal the winde, the wind'. It is clear that the variation was most common in wind, which has now come to have the short vowel; but in the sexteenth and seventeenth centuries it was more usually pronounced with ME ī given by Levins, Bullokar, Robinson, Gil, Willis, Wharton, Poole, J. Smith, Cooper, and Brown. Short ĭ (due to the separation of the n and d by the syllable-division) is apparently shown for winder by Fox and Hookes, who put it with window in their homophone list; but Bullokar has ī. (479)

16--17世紀における -ind 語には,母音の長短の揺れがあったことがわかる.とりわけ問題の wind については揺れが激しかったようだ.個々の話者によっても,また時代や使用域によっても,揺れがあったにちがいない.当時の両発音の複雑な競合が,現代標準英語では「不規則」に思われる短母音に帰結してしまったということで,言語変異・変化の不思議さを思わずにはいられない.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2024-12-26 Thu

■ #5722. Shakespeare は1591--1611年の間にラテン語由来の単語を600語取り込んだ [renaissance][shakespeare][emode][latin][greek][borrowing][loan_word][neologism][statistics][neo-latin][scientific_name][scientific_english][word_formation]

16--17世紀の初期近代英語期は,大部分が英国ルネサンスの最盛期に当たり,古典語(ラテン語とギリシア語)が尊ばれ,そこから大量の単語が英語語彙に取り込まれた時期である.同時代の代表的な文人が Shakespeare なのだが,Durkin によればこの劇作家のみに注目したとしても,短期間に相当数のラテン語由来の新語 ("latinate neologisms") が英語に流入したことが確認されるという.

The peak period of the Literary Renaissance was C.1590--1600. The Primary author was Shakespeare who, between 1591 and 1611, introduced no fewer than six hundred latinate neologisms, fifty-three of which occur in Hamlet alone. Many of these became everyday words, e.g. addiction, assassination, compulsive, domineering, obscene, sanctimonious, traditional. (226--27)

この点で Shakespeare は同時代的に著しい造語力を体現しているといえるが,さらに重要なのは,その後の新古典主義新語ブームに前例を与えたという功績なのではないか.Shakespeare に代表されるルネサンス期に火のついた古典語からの語彙借用の慣習は,続く時代にも勢いが緩まるどころか,むしろ拡張しつつ受け継がれていったからである.Durkin はこう続けている.

After the Renaissance, a vast amount of technical and scientific vocabulary flooded into English from both Greek and Latin, hence words like carnivorous, clitoris, formula, hymen, nucleus. In the next century, Linnaeus [1707--78] introduced numerous biological terms, like chrysanthemums and rhododendron. The Scientific period, which peaked C.1830, featured many Neolatin terms like am(o)eba, bacterium, flagellum. Finally, the modern technical/technological period featured words like floccilation. (227)

これは Shakespeare が英語語彙史上に果たした役割の1つとみてよいだろう.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-12-14 Sat

■ #5710. 12月21日(土)の朝カルのシリーズ講座第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][latin][greek][renaissance][emode][voicy][heldio]

・ 日時:12月21日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1週間後に開講される第9回では主に初期近代英語期におけるラテン語およびギリシア語の語彙的影響を評価します.16--17世紀の初期近代英語期は英国ルネサンスの時代に当たり,古典語への傾倒が顕著でした.知識が増大し学問も発展したために新しい語彙が大量に必要となり,そのニーズに応えるべくラテン語やギリシア語の単語や要素が持ち出されたのです.結果として,古典語に基づく借用語や新語がおびただしく導入され,英語語彙は空前の拡張を遂げることになります.

今回の講座では,古典語からの借用語に主に注目し,この時期の語彙拡大の悲喜劇を観察してみたいと思います.ぜひ皆さんもこの時代にもたらされたラテン・ギリシア語系のオモシロ単語を探してみてください.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去8回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

(以下,後記:2024/12/17(Tue))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-29 Tue

■ #5664. 初期近代のジェスチャーへの関心の高まり [gesture][emode][gesture][paralinguistics][history_of_linguistics][latin][lingua_franca][vernacular]

西洋の初期近代では普遍言語や普遍文字への関心が高まったが,同様の趣旨としてジェスチャー (gesture) へも関心が寄せられるようになった.Kendon (73) によれば,その背景は以下の通り.

The expansion of contacts between Europeans and peoples of other lands, especially in the New World, led to an enhanced awareness of the diversity of spoken languages, and because explorers and missionaries had reported successful communication by gesture, the idea rose that gesture could form the basis of a universal language. The idea of a universal language that could overcome the divisions between peoples brought about by differences in spoken languages was longstanding. However, interest in it became widespread, especially in the sixteenth and seventeenth centuries, in part because, as Latin began to be replaced with vernaculars, the need for a new lingua franca was felt. There were philosophical and political reasons as well, and there developed the idea that a language should be created whose meanings were fixed, which could be written or expressed in forms that would be comprehensible, regardless of a person's spoken language. The idea that humans share a 'universal language of the hands,' mentioned by Quintilian, was taken up afresh by Bonifaccio. In his L'arte dei cenni ('The art of signs') of 1616 (perhaps the first book ever published to be devoted entirely to bodily expression) . . . , he hoped that his promotion of the 'mute eloquence' of bodily signs would contribute to the restoration of the natural language of the body, given to all mankind by God, and so overcome the divisions created by the artificialities of spoken languages.

西洋の初期近代におけるジェスチャーへの関心は,新世界での見知らぬ諸言語との接触,リンガフランカとしてのラテン語の衰退,哲学的・政治的な観点からの普遍言語への関心,「自然な肉体言語」の再評価などに裏付けられていたという解説だ.関連して「#5128. 17世紀の普遍文字への関心はラテン語の威信の衰退が一因」 ([2023-05-12-1]) の議論も思い出される.

・ Kendon, Adam. "History of the Study of Gesture." Chapter 3 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 71--89.

2024-10-25 Fri

■ #5660. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より [emode][number][category][plural][dual][negation][mond][sobokunagimon][ai][voicy][heldio]

先日,知識共有サービス Mond に上記の素朴な疑問が寄せられました.質問の全文は以下の通りです.

英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか.別の尋ね方をすると,「なぜ1だけがそのほかの数とは違う特別な扱いになるのでしょうか」.先生のブログなどでは双数形のお話がありましたし,もしかしたらもともとは単数,双数,そのほかの数(3や,「ちょっとたくさん」,「ものすごくたくさん」など?)によって区別されていたものが,言語の歴史の中で単純化されてきたということは考えられますが,それでも1の区別だけは純然と残っているのだとすると,とても不思議に感じます.

この本質的な質問に対して,私はこちらのようにに回答しました.私の X アカウント @chariderryu 上でも,この話題について少なからぬ反響がありましたので,本ブログでも改めてお知らせし,回答の要約と論点を箇条書きでまとめておきたいと思います.

1. 古今東西の言語における数のカテゴリー

・ 現代英語では単数形「1」と複数形「2以上」の2区分

・ 古英語では双数形も存在したが,中英語までに廃れた

・ 世界の言語では,最大5区分(単数形,双数形,3数形,少数形,複数形)まで確認されている

・ 日本語や中国語のように,明確な数の区分を持たない言語も存在する

・ 言語によってカテゴリー・メンバーの数は異なり,歴史的に変化する場合もある

2. なぜ「1」と「2以上」が特別なのか?

・ 「1」は他の数と比較して特殊で際立っている

・ 最も基本的,日常的,高頻度,かつ重要な数である

・ 英語コーパス (BNCweb) によれば,one の使用頻度が他の数詞より圧倒的に高い

・ 「1」を含意する表現が豊富 (ex. a(n), single, unique, only, alone)

・ 2つのカテゴリーのみを持つ言語では,通常「1」と「2以上」の区分になる

3. もっと特別なのは「0」と「1以上」かもしれない

・ 「0」と「1以上」の区別が,より根本的な可能性がある

・ 形容詞では no vs. one,副詞では not の有無(否定 vs. 肯定)に対応

・ 数詞の問題を超えて,命題の否定・肯定という意味論的・統語論的な根本問題に関わる

・ 人類言語に備わる「否定・肯定」の概念は,AI にとって難しいとされる

・ 「0」を含めた数のカテゴリーの考察が,言語の本質的な理解につながる可能性があるのではないか

数のカテゴリーの話題として始まりましたが,いつの間にか否定・肯定の議論にすり替わってしまいました.引き続き考察していきたいと思います.今回の Mond の質問,良問でした.

2024-10-23 Wed

■ #5658. 迂言的 have got の発達 (2) [periphrasis][grammaticalisation][have][perfect][participle][emode][auxiliary_verb]

昨日の記事「#5657. 迂言的 have got の発達 (1)」 ([2024-10-22-1]) に引き続き,現代では日常的となったこの迂言的表現について.

Rissanen (220) が,初期近代英語期の統語論を論じている文献にて,同表現の発生について言及している.

The perfect have got, which is almost a rule, instead of the present tense have, in colloquial present-day British English, is attested from the end of the sixteenth century. The periphrastic form here is possibly due to a tendency to increase the weight of the verbal group, particularly in sentence-final position. The association of have with the auxiliaries may have supported the development of the two-verb structure.

(173) Some have got twenty four pieces of ivory cut in the shape of dice, . . . and with these they have played at vacant hours with a childe ([HC] Hoole 7)

(174) Bon. What will your Worship please to have for Supper?

Aim. What have you got?

Bon. Sir, we have a delicate piece of Beef in the Pot . . .

Aim. Have you got any fish or Wildfowl? ([HC] Farquhar I.i)

迂言形の出現の背景として考えられる事柄を2点挙げている.1つめは,複合動詞とすることで韻律的な「重み」が増し,語呂がよくなるということだ.とりわけ文末において動詞(過去分詞)の got が現われると口語では好韻律になるということだが,これはどこまで実証されるのだろうか,気になるところである.

もう1つは,have が助動詞として振る舞うようになっていたために,後ろに got のような別の動詞が接続し,2語で複合動詞として機能することは,統語的に自然なことだ,という洞察である.ただし,「have + 過去分詞」が現在完了を表わすというのは,すでに中英語期から普通のことだった.とりわけ have got の迂言形が発達してきたはなぜかを積極的に説明するような洞察ではない.

17世紀(以降)の口語における用例と文脈を詳しく調査していく必要がある.

・ Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

2024-10-22 Tue

■ #5657. 迂言的 have got の発達 (1) --- Mond での質問と回答より [periphrasis][have][perfect][participle][grammaticalisation][emode][mond][sobokunagimon][eebo]

知識共有サービス Mond に寄せられていた「迂言的 have got」に関する素朴な疑問に,先日回答しました.こちらよりお読みください.本当はもっと詳しく調べなければならない問題で,今回はとりあえずの回答だったのですが,これを機に考え始めてみたいと思います.

最初の一歩は,いつでも OED です.迂言的 have got は,OED の get (v.) の IV の項に,完了形の特殊用法として記述があります.

IV. Specialized uses of the perfect.

In this use, the perfect and past perfect of get (have got, has got, had got) function as a present and past tense verb, which, owing to its formation, does not enter into further compound forms (perfect and past perfect, progressive, passive, or periphrastic expressions with to do), or have an imperative or infinitive.

In colloquial, regional, and nonstandard use, omission of auxiliary have is frequent in the uses at this branch (e.g. I got some, you got to): see examples in etymology section. An inflected form gots is also sometimes found in similar use (e.g. I gots some, he gots to), especially in African American usage: see further examples in etymology section.

IV.i. In senses equivalent to those of the present and past tenses of have.

Often, especially in early use, difficult to distinguish from the dynamic use 'have obtained or acquired'.

IV.i.33.a. transitive. To hold as property, be in possession of, own; to possess as a part, attribute, or characteristic; = have v. I.i

[1600 What a beard hast thou got; thou hast got more haire on thy chinne, then Dobbin my philhorse hase on his taile.

W. Shakespeare, Merchant of Venice]

1611 The care of conseruing and increasing the goods they haue got, and the feare of loosing that which they enioy.

J. Maxwell, translation of Treasure of Tranquillity xvii. 144

a1616 Fie, th'art a churle, ye'haue got a humour there Does not become a man.

W. Shakespeare, Timon of Athens (1623) i.ii.25

c1635 My lady has got a cast of her eye.

H. Glapthorne, Lady Mother (1959) ii.i.22

1670 They have got..such a peculiar Method of Text-dividing.

J. Eachard, Grounds Contempt of Clergy 113

. . . .

have got が本来の動作的な意味を表わすのか,現代風の状態的な意味を表わすのか,特に初期の例については判別しにくいケースがあると述べられてはいますが,17世紀中に頻度を高めていったことは EEBO corpus で調べた限り間違いなさそうです.なぜ,どのような経緯でこの表現が現われ,一般的になっていったのか,深掘りしていく必要があります.

2024-09-17 Tue

■ #5622. methoughts の用例を再び [3ps][impersonal_verb][verb][inflection][preterite][analogy][methinks][eebo][corpus][emode][comment_clause]

「#5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介」 ([2024-01-24-1]) と「#5386. 英語史上きわめて破格な3単過の -s」 ([2024-01-25-1]) で触れたように,近代英語期には methoughts という英文法史上なんとも珍妙な動詞形態が現われます.過去形なのに -s 語尾が付くという驚きの語形です.

今回は,methoughts の初期近代英語期からの例を EEBO corpus より抜き出してみました(コンコーダンスラインのテキストファイルはこちら).10年刻みでのヒット数は,次の通りです.

| ALL | 1600s | 1610s | 1620s | 1630s | 1640s | 1650s | 1660s | 1670s | 1680s | 1690s | |

| METHOUGHTS | 184 | 1 | 6 | 6 | 18 | 37 | 75 | 41 |

15--16世紀中には1例も現われなかったので表中には示しませんでした.17世紀に入り,とりわけ後半以降に分布を伸ばしてきています.EEBO で追いかけられるのはここまでですが,この後の18世紀以降の分布も気になるところです.

コンコーダンスラインを眺めていると,methoughts は主節を担うというよりも,すでに評言節 (comment_clause) として挿入的に用いられている例が多いことが窺われます(これ自体は,対応する現在形 methinks の役割からも容易に予想されますが).

また,methoughts の近くに類義語というべき seem が現われる例もいくつか確認され,評言節からさらに発展して,副詞程度の役割に到達しているとすら疑われるほどです.

・ 1676: methoughts she seem'd though very reserv'd, and uneasie all the time i entertain'd her

・ 1678: methoughts my head seemed as it were diaphanous

・ 1679: nay, they so beautiful, so fair did seem, methoughts i took and eat'em in my dream

・ 1695: yet methoughts you seem chiefly to place this vacancy of the throne upon king iames's abdication

英語史上短命に終わった,きわめて珍妙なこの語形から目が離せません.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2024-04-28 Sun

■ #5480. 2022年の日本歴史言語学会のシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」の概要が公開されました [notice][jshl][symposium][historical_linguistics][lexicology][standardisation][emode][japanese][contrastive_language_history][german][french][chinese][latin][greek][renaissance]

1年半ほど前のことになりますが,2022年12月10日に日本歴史言語学会にてシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐって」が開かれました(こちらのプログラムを参照).学習院大学でのハイブリッド開催でした.同年に出版された,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)が J-STAGE 上で公開されました.PDF形式で自由にダウンロードできますので,ぜひお読みいただければと思います.セクションごとに分かれていますので,以下にタイトルとともに抄録へのリンクを張っておきます.

・ 趣旨説明 「日中英独仏・対照言語史 --- 語彙の近代化をめぐって」(高田博行,学習院大学)

・ 講演1 「日本語語彙の近代化における外来要素の受容と調整」(田中牧郎,明治大学)

・ 講演2 「中国語の語彙近代化の生態言語学的考察 --- 新語の群生と「適者生存」のメカニズム」(彭国躍,神奈川大学)

・ 講演3 「初期近代英語における語彙借用 --- 日英対照言語史的視点から」(堀田隆一,慶應義塾大学)

・ 講演4 「ドイツ語の語彙拡充の歴史 --- 造語言語としてのアイデンティティー ---」(高田博行,学習院大学)

・ 講演5 「アカデミーフランセーズの辞書によるフランス語の標準化と語彙の近代化 ---フランス語の標準化への歩み」(西山教行,京都大学)

・ ディスカッション 「まとめと議論」

講演3を担当した私の抄録は次の通りです.

初期近代英語期(1500--1700年)は英国ルネサンスの時代を含み,同時代特有の 古典語への傾倒に伴い,ラテン語やギリシア語からの借用語が大量に英語に流れ込んだ.一方,同時代の近隣ヴァナキュラー言語であるフランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語などからの語彙の借用も盛んだった.これらの借用語は,元言語から直接英語に入ってきたものもあれば,他言語,典型的にはフランス語を窓口として,間接的に英語に入ってきたものも多い.さらには,借用要素を自前で組み合わせて造語することもしばしば行なわれた.つまり,初期近代英語における語彙の近代化・拡充は,様々な経路・方法を通じて複合的に実現されてきたのである.このような初期近代英語期の語彙事情は,実のところ,いくつかの点において明治期の日本語の語彙事情と類似している.本論では,英語と日本語について対照言語史的な視点を取りつつ,語彙の近代化の方法と帰結について議論する.

先に触れた編著書『言語の標準化を考える』で初めて対照言語史 (contrastive_language_history) というアプローチを導入しましたが,今回の論考はそのアプローチによる新たな挑戦として理解していただければと思います.

・ 高田 博行・田中 牧郎・彭 国躍・堀田 隆一・西山 教行 「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」『歴史言語学』第12号(日本歴史言語学会編),2024年.89--182頁.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow