2024-12-09 Mon

■ #5705. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック at 目白大学 [senbonknock][sobokunagimon][sociolingustics][voicy][heldio][goshosan][stress][personal_pronoun][pragmatics][variety][3ps][language_or_dialect][language_family][origin_of_language][artificial_language][waseieigo][stigma][synonym][sapir-whorf_hypothesis][lexicology]

先日,五所万実さん(目白大学)に,同大学で開講されている社会言語学入門の授業にお招きいただきました.ありがとうございます! 事前に受講学生の皆さんより質問を募るなどの準備を整えた上で,授業本番で千本ノック (senbonknock) を敢行しました.五所さんと2人でのライヴのような千本ノックとなりましたが,数々の良問が飛び出し,80分ほどのエキサイティングなセッションとなりました.

この授業の一部始終を Voicy heldio で収録しました.全体を前半と後半に分け,各々を配信しました.以下に各質問および対応するチャプター分秒を示します.

【前半(約48分) 「#1284. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック at 目白大学 --- Part 1」】

(1) Chapter 2, 03:55 --- 発音上のアクセントが苦手なのですが,何かコツはありますか? (言語におけるアクセントの存在意義は?)

(2) Chapter 3, 04:58 --- なぜ日本語には「私」「僕」「俺」など1人称に多くの言い方があるのですか?

(3) Chapter 4, 00:03 --- 日本語にあるような役割語は英語には存在するのですか? (「周辺部」の話題へ)

(4) Chapter 4, 04:40 --- なぜ you には「あなた」と「あなた方」の両方の意味があるのですか?

(5) Chapter 5, 02:57 --- なぜ3単現の -s をつけるのですか?

(6) Chapter 5, 01:26 --- 違う語族なのに似ている言語はありますか? (言語と方言の区別,世界の言語の数の問題へ)

【後半(約35分) 「#1287. 目白大学で千本ノック with 五所先生 (2)」】

(7) Chapter 2, 00:05 --- 人類で初めて2つの言語を習得した人間は誰ですか?

(8) Chapter 2, 02:57 --- 世界の共通語を作ることは実現可能ですか?

(9) Chapter 3, 03:35 --- 最初に英語が日本に入ってきたとき,どのように翻訳できたのですか?

(10) Chapter 3, 02:51 --- 和製英語のようなものは他言語にもあるのですか?

(11) Chapter 4, 00:46 --- 日本語のバイト敬語のようなものは英語にもありますか?

(12) Chapter 5, 00:00 --- なぜ英語には say, speak, tell など「言う」を意味する単語が多いのですか?

授業というよりも,五所さんとの heldio 生配信イベントとなりました.ありがとうございました.

2022-08-07 Sun

■ #4850. アフリカの語族と遺伝子 [africa][language_family][anthropology][origin_of_language][genetics][evolution][speed_of_change][world_languages][map]

アフリカの4つの語族について「#3811. アフリカの語族と諸言語の概要」 ([2019-10-03-1]) で紹介した.先日「#4846. 遺伝と言語の関係」 ([2022-08-03-1]) で参照した篠田に,言語と遺伝子の関係に触れつつアフリカの語族について論じられている節があった.そちらから引用する (87--88) .

突然変異は世代を経るごとに蓄積しますから,同じ地域に長く暮らすほど個体間の遺伝的な違いは大きくなります.ホモ・サピエンスは他のどの地域よりも長くアフリカ大陸で生活していますから,アフリカ人同士は,他の大陸の人びとよりも大きな遺伝的変異を持っています.実際,人類の持つ遺伝的な多様性のうち,実に八五パーセントまではアフリカ人が持っていると推定されています.一方,言語もDNA同様,時間とともに変化していきます.そのスピードはDNAの変化よりもはるかに早く,一万年もさかのぼると言語間の系統関係を追えないほど変化するといわれていますが,同じような変化をすることから,言語の分布と集団の歴史のあいだには密接な関係があることが予想されます.

アフリカには,世界中に存在する言語の三分の一に当たる,およそ二〇〇〇の言語が存在します.それは,アフリカ大陸に長期にわたって人びとが暮らしていることの証拠でもあります.アフリカで話されている言語は大きく四つのグループに分かれており,北から,アフロ・アジア言語,ナイル・サハラ言語,ニジェール・コンゴ言語,コイ・サン言語が分布します.ただし,コイ・サン言語はさらに五つのグループに分かれており,互いの共通性はほとんどないといわれています.遠い昔に分岐した一群の言語族の総称と捉えるべきものです.ともあれ,言語グループの分布の様子と集団の遺伝的な構成には密接な関係があることがわかっています〔後略〕.

また,アフリカの人々の語族,遺伝子,地理的分布が互いに関係することに加え,彼らの生業も相関関係に組み込まれていくるという.アフロ・アジア語族は牧畜民や牧畜農耕民と関連づけられ,ナイル・サハラ語族は牧畜民と,ニジェール・コンゴ語族は農耕民と,コイ・サン語族は狩猟採集民とそれぞれ関連づけられる. *

篠田 (89) は「言語や生業,地理的分布の違いは,過去における集団の移動や融合の結果と考えられるので,化石やDNA,さらには考古学的な証拠や言語の系統を調べることで,現代のアフリカ集団の成立のシナリオを多角的に描くことができます」と同節を締めくくっている.

関連して「#3807. アフリカにおける言語の多様性 (1)」 ([2019-09-29-1]),「#3808. アフリカにおける言語の多様性 (2)」 ([2019-09-30-1]),「#3814. アフリカの様々な超民族語」 ([2019-10-06-1]) ほか africa の各記事を参照.

・ 篠田 謙一 『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』 中公新書,2022年.

2022-08-03 Wed

■ #4846. 遺伝と言語の関係 [anthropology][evolution][demography][genetics][language_family]

篠田謙一氏による近刊書『人類の起源』(中公新書)を読んでいる.人類学 (anthropology) は言語学の隣接分野の1つでもあり関心を寄せているが,アフリカなどで化石人骨が発見されるたびに人類史が書き換わる様を目の当たりにして,なんとスピード感のある分野なのだろうと思っている.

篠田 (174) では,アジア人の起源を探る章で,「言語とゲノム」の関係について議論が展開されている.その一部を引用する.

二〇〇九年には,東南アジアから北東アジアにかけての現代人集団のゲノムデータが解析され,アジアの集団の遺伝的な分化は基本的に言語集団に対応していることが示されています.〔中略〕同じ言語集団に属する人びとは似たような遺伝的な構成をしているということを表しています.婚姻は基本的には同じ言語グループの中で行われますから,当然の結果でしょう.分化のもっとも重要な要素は言語であり,それが集団の遺伝的な構成を規定しているのです.

この引用にあるように,遺伝と言語に基づく集団の分布が一致しているという指摘は,おそらく多くの読者にとって直観と常識に見合うために,すんなりと受け入れられるものだろう.しかし,私にとって,このストレートな指摘は,なかなかショッキングだった.遺伝,人種,言語の関係について,単純に結びつけることに懐疑的であり抵抗があるからだ.

社会言語学では,言語とその他の種々のパラメーターは,相関関係にあることは多いものの,絶対的な結びつきはないということが説かれ,しばしば強調される.社会言語学は,ある意味では,言語と他のパラメーターの関係は直観・常識とは完全にイコールではないので,盲目的にイコールで結びつける言説とは距離を置け,と主張する分野でもあると私は考えている.このような立場からすると,上記の結論はあまりにストレートで,オッと身構えてしまうわけだ.

ただし,あいにく「遺伝」について門外漢である私が何か言えることがあるかと問われれば,残念ながらない.ここでは,関連する以下の記事を指摘するにとどめたい.

・ 「#2838. 新人の登場と出アフリカ」 ([2017-02-02-1])

・ 「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1])

・ 「#2844. 人類の起源と言語の起源の関係 (2)」 ([2017-02-08-1])

・ 「#2872. 舌打ち音とホモ・サピエンス」 ([2017-03-08-1])

・ 「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1])

・ 「#3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか?」 ([2019-02-27-1])

・ 「#1871. 言語と人種」 ([2014-06-11-1])

・ 「#3599. 言語と人種 (2)」 ([2019-03-05-1])

・ 「#3810. 社会的な構築物としての「人種」」 ([2019-10-02-1])

現時点での私のまとまらない考えを言語化すると次のようになる.遺伝と言語の相関関係は,直観・常識のみならず科学的にも濃密のようである,しかし絶対的なイコール関係ではない.

・ 篠田 謙一 『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』 中公新書,2022年.

2021-04-24 Sat

■ #4380. 英語のルーツはラテン語でもドイツ語でもない [indo-european][language_family][language_myth][latin][german][germanic][comparative_linguistics][khelf_hel_intro_2021]

新年度初めのイベントとして立ち上げた「英語史導入企画2021」では,日々学生から英語史に関するコンテンツがアップされてくる.昨日は院生による「英語 --- English --- とは」が公表された.英語のルーツが印欧祖語にさかのぼることを紹介する,まさに英語史導入コンテンツである.

本ブログを訪れている読者の多くにとっては当前のことと思われるが,英語はゲルマン語派に属する1言語である.しかし,一般には英語がラテン語(イタリック語派の1言語)から生まれたとする誤った理解が蔓延しているのも事実である.ラテン語は近代以降すっかり衰退してきたとはいえ,一種の歴史用語として抜群の知名度を誇っており,同じ西洋の言語として英語と関連があるにちがいないと思われているからだろう.

一方,少し英語史をかじると,英語にはラテン語からの借用語がやたら多いということも聞かされるので,両言語の語彙には共通のものが多い,すなわち共通のルーツをもつのだろう,という実はまったく論理的でない推論が幅を利かせることにもなりやすい.

英語はゲルマン系の言語であるということを聞いたことがあると,もう1つ別の誤解も生じやすい.英語はドイツ語から生まれたという誤解だ.英語でドイツ語を表わす German とゲルマン語を表わす Germanic が同根であることも,この誤解に拍車をかける.

本ブログの読者の多くにとって,上記のような誤解が蔓延していることは信じられないことにちがいない.では,そのような誤解を抱いている人を見つけたら,どのようにその誤解を解いてあげればよいのか.簡単なのは,上記コンテンツでも示してくれたように印欧語系統図を提示して説明することだ.

しかし,誤解の持ち主から,そのような系統図は誰が何の根拠に基づいて作ったものなのかと逆質問されたら,どう答えればよいだろうか.これは実のところ学術的に相当な難問なのである.19世紀の比較言語学者たちが再建 (reconstruction) という手段に訴えて作ったものだ,と仮に答えることはできるだろう.しかし,再建形が正しいという根拠はどこにあるかという理論上の真剣な議論となると,もう普通の研究者の手には負えない.一種の学術上の信念に近いものでもあるからだ.であるならば,「英語のルーツは○○語でなくて△△語だ」という主張そのものも,存立基盤が危ういということにならないだろうか.突き詰めると,けっこう恐い問いなのだ.

「英語史導入企画2021」のキャンペーン中だというのに,小難しい話しをしてしまった.むしろこちらの方に興味が湧いたという方は,以下の記事などをどうぞ.

・ 「#369. 言語における系統と影響」 ([2010-05-01-1])

・ 「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」 ([2010-05-03-1])

・ 「#862. 再建形は実在したか否か (1)」 ([2011-09-06-1])

・ 「#863. 再建形は実在したか否か (2)」 ([2011-09-07-1])

・ 「#2308. 再建形は実在したか否か (3)」 ([2015-08-22-1])

・ 「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1])

・ 「#2120. 再建形は虚数である」 ([2015-02-15-1])

・ 「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1])

・ 「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1])

・ 「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1])

・ 「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])

・ 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1])

・ 「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1])

2021-02-17 Wed

■ #4314. 能格言語は言語の2割を占める [ergative][case][world_languages][statistics][typology][caucasian][language_family][terminology]

世界の諸言語について,主要な格 (case) のあり方という観点から分類するとき,英語のような nominative-accusative タイプの言語と,バスク語やグルジア語のような absolutive-ergative タイプの言語に大きく分けられる.前者は対格言語 (accusative language),後者は能格言語 (ergative language) と呼ばれる.

英語のような対格言語の格体系は,私たちが当然視しているものであり,ほとんど説明を要しないだろう.He opened the door. と The door opened. の2文において,各々文頭に立っている名詞句 He と The door が主語の役割を果たす主格 (nominative case) に置かれているのに対し,第1文の the door は目的語の役割を果たす対格 (accusative case) に置かれているといわれる.

しかし,能格言語においては,第1文と第2文の両方の the door が絶対格 (absolutive case) に置かれ,第2文の He は能格 (ergative case) に置かれる.いずれの文でも,自然に開こうが誰かが開こうが,結果的に開いている「扉」は絶対格に置かれ,第2文のみに明示されている,その状態を能動的に引き起こした「彼」が能格に置かれるのだ.

類型論などでしばしば言及される能格言語というものは,世界の諸言語のなかでは稀なタイプの言語だと思い込んでいたが,それほど稀でもないようだ.対格言語に比べれば圧倒的な少数派であることは間違いないが,世界言語の2割ほどはこのタイプだと知って驚いた.Blake (121) によると,分布は世界中に広がっている.

Ergative systems are often considered rare and remote, but in fact they make up at least twenty per cent of the world's languages. Ergative systems are to be found in all families of the Caucasian phylum, among the Tibeto-Burman languages, in Austronesian, in most Australian languages, in some languages of the Papuan families, in Zoque and the Mayan languages of Central America and in a number of language families in South America: Jé, Arawak, Tupí-Guaraní, Panoan, Tacanan, Chibchan and Carib. Outside these phyla and families where ergative systems of marking are common, ergativity is also to be found in some other languages including Basque, Hurrian and a number of other extinct languages of the Near East, Burushaski (Kashmir, Tibet), Eskimo, Chukch, and Tsimshian and Chinook (these last two being Penutian languages of British Columbia).

ちなみに,英語は能格言語ではないが,上の例で挙げた open(ed) のように自動詞にも他動詞にも用いられる動詞を指して能格動詞 (ergative verb) と呼ぶことがある.

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2019-10-03 Thu

■ #3811. アフリカの語族と諸言語の概要 [africa][language_family][map][origin_of_language]

人類の言語の起源がアフリカにあるだろうということは,今日,多くの言語学者が認めているところである.とすれば今日のアフリカの言語分布に関心が湧いてくるわけだが,最も長い歴史を有しているからこそなのか,不確かなことが多い.アフリカの言語分布について大雑把にまとめてみよう.

「#3290. アフリカの公用語事情」 ([2018-04-30-1]) でみたように,現在のアフリカでは約2千もの言語が話されており,言語の多様性は著しく高い(「#3807. アフリカにおける言語の多様性 (1)」 ([2019-09-29-1]),「#3808. アフリカにおける言語の多様性 (2)」 ([2019-09-30-1]) を参照).アフリカの中央・南部で話されている諸言語は,およそ Niger-Kordofanian, Nilo-Sahara, Khoisan の3語族のいずれかに属するが,相互の関係が分かっていないばかりか,世界の他のいかなる語族ともどのような関係にあるか未詳である.言語学者のなかには,世界には2つの言語グループがあり,1つはアフリカの中央・南部の言語群,もう1つはそれ以外のすべてだ,という者もあるほどだ (Comrie 74) .

アフリカで行なわれている4つの語族を紹介しておこう.宮本・松田 (689) のアフリカの語族・諸言語の分布図によると,中央と南部のほとんどのエリアは,Niger-Kordofanian 語族の諸言語によって占められている.Bantu 系を含む多くの言語がここに属し,今から約1万年前には,その分布は西アフリカに限定されていたようだが,その後,南や西へ拡大したといわれる. *

その Niger-Kordofanian 語族の歴史的な拡大の犠牲となったのが,もともと南部に広く分布していた Khoisan 語族の諸言語である.その代表的な言語は Namibia の国語で16万人の話者がいるとされる Khoekhoe (or Damara) だが,同語族の他の言語は衰退してきている.舌打ち音 (click) で知られる語族だ.

アフリカ中央部で,他の語族に取り囲まれるようにひっそりと分布しているのは,Nilo-Sahara 語族の諸言語である.古くから分布はそれほど大きく変化していないとされる.Songhai, Saharan, Chari-Nile などが含まれるが,互いに言語的にそれほど近くはない.

北アフリカを占めているのは,Arabian に代表される Afro-Asiatic 語族である.その名の通りアジア(おそらくはヨーロッパも)の諸言語と関係しており,歴史的にも重要な言語を多く含む.

この4つの語族の担い手については,約1万年前の段階でその祖先とおぼしき集団が確認される.Niger-Kordofanian 語族は West Africans という集団に,Khoisan 語族,Nilo-Saharan 語族,Afro-Asiatic 語族はそれぞれ Bushmen, Nilotics, North Africans という集団に対応するといわれる.逆に,かつてアフリカ中央に居住していたが,現在,対応する語族の存在が確認されない集団としては Pygmies がいる.彼らは,歴史の過程で,西アフリカから拡大した Niger-Kordofanian 語族の Bantu 系諸語に呑み込まれ,言語交代しつつ現代に至っている.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

・ 宮本 正興・松田 素二(編) 『新書アフリカ史 改訂版』 講談社〈講談社現代新書〉,2018年.

2018-08-02 Thu

■ #3384. 現代世界の代表者としての印欧語族 [indo-european][demography][language_family]

「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) や「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」 ([2010-05-30-1]) で紹介したように,印欧語族 (indo-european) の現代世界における影響力は他の追随を許さない.

現存する最古の文献は Hittite 語のそれであり,4000年ほども遡る.2000年ほど前からは古代ギリシア語,ラテン語,サンスクリット語の文献も多く伝わり,それ以降になると,さらに多くの言語で記された文献が入手可能となる.つまり,世界で最もよく記録に残っている語族なのである.

母語話者人口の観点からみると,2003年の統計ではあるが,印欧語族の言語を母語とする話者は約25億人いるという.標準変種をもち,100万人以上の母語話者を擁する印欧諸語は,70以上ある.400年ほど前までは,およそ旧大陸の西半分にしかその母語話者は分布していなかったが,現代では世界中にその分布を拡げている.まさに近現代を代表する一大語族といってよい.

以上は,Clackson による印欧語言語学入門書のイントロにある,印欧語族の記述をまとめたものである.Clackson (2) の原文を引用しておこう.

The IE language family is extensive in time and space. The earliest attested IE language, Hittite, is attested nearly 4,000 years ago, written on clay tablets in cuneiform script in central Anatolia from the early second millennium BC. We have extensive textual remains, including native-speaker accounts of three more IE languages from 2,000 years ago: Ancient Greek, Latin and Sanskrit. Also from the beginning of the Christian Era we have much more limited corpora of many more IE languages. The stock of recorded IE languages further increases as we move forward in time. In 2003, over 2.5 billion people spoke an IE language as their first language, and there were at least seventy codified varieties, each spoken by a million or more native speakers. Four hundred years ago nearly all speakers of IE lived in Europe, Iran, Turkey, Western Asia and the Indian subcontinent, but migrations have now spread speakers to every part of the world. The wealth of historical material makes IE the best-documented language family in the world.

・ Clackson, James. Indo-European Linguistics. Cambridge: CUP, 2007.

2017-02-08 Wed

■ #2844. 人類の起源と言語の起源の関係 (2) [language_family][world_languages][anthropology][family_tree][evolution][altaic][japanese][indo-european][origin_of_language]

「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) 及び「#2843. Ruhlen による世界の語族」 ([2017-02-07-1]) に引き続き,世界の語族分類について.Ruhlen 自身のものではないが,著書のなかで頻繁に参照・引用して支持している Cavalli-Sforza et al. が,遺伝学,考古学,言語学の知見を総合して作り上げた関係図がある.Ruhlen (33) で "Comparison of the Genetic Tree with the Linguistic Phyla" として掲げられている図は,Cavalli-Sforza らによるマッピングから少し改変されているようだが,いずれにせよ驚くべきは,遺伝学的な分類と言語学的な分類が,完全とは言わないまでも相当程度に適合していることだ. *

言語学者の多くは,昨日の記事 ([2017-02-07-1]) で触れたように,遺伝学と言語学の成果を直接結びつけることに対して非常に大きな抵抗を感じている.両者のこのような適合は,にわかには信じられないだろう.特に分類上の大きな問題となっているアメリカ先住民の諸言語の位置づけについて,この図によれば,遺伝学と言語学が異口同音に3分類法を支持していることになり,本当だとすればセンセーショナルな結果となる.

ちなみに,ここでは日本語は朝鮮語とともにアルタイ語族に所属しており,さらにモンゴル語,チベット語,アイヌ語などとも同じアルタイ語族内で関係をもっている.また,印欧語族は,超語族 Nostratic と Eurasiatic に重複所属する語族という位置づけである.この重複所属については,ロシアの言語学者たちや Greenberg が従来から提起してきた分類から導かれる以下の構図も想起される (Ruhlen 20) .

?????? Afro-Asiatic

?????? Kartvelian

?????? Elamo-Dravidian

NOSTRATIC ─┼─ Indo-European ─┐

├─ Uralic-Yukaghir ─┤

├─ Altaic ─┤

└─ Korean ─┤

Japanese ─┼─ EURASIATIC

Ainu ─┤

Gilyak ─┤

Chukchi-Kamchatkan ─┤

Eskimo-Aleut ─┘

Cavalli-Sforza et al. や Ruhlen にとって,遺伝学と言語学の成果が完全に一致しないことは問題ではない.言語には言語交替 (language_shift) があり得るものだし,その影響は十分に軽微であり,全体のマッピングには大きく影響しないからだという.

素直に驚くべきか,短絡的と評価すべきか.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

・ Cavalli-Sforza, L. L, Alberto Piazza, Paolo Menozzi, and Joanna Mountain. "Reconstruction of Human Evolution: Bringing Together Genetic, Archaeological and Linguistic Data." Proceedings of the National Academy of Sciences 85 (1988): 6002--06.

2017-02-07 Tue

■ #2843. Ruhlen による世界の語族 [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][reconstruction][comparative_linguistics]

「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) の記事で触れた Ruhlen は,言語単一起源を主張し,そこから分岐していったものとして12の超語族を設定している.これまでも,野心的な言語学者が「#1115. Nostratic 大語族」 ([2012-05-16-1]) や「#1116. Nostratic を超えて Eurasian へ」 ([2012-05-17-1]) を提案してきたが,Ruhlen も基本的にその流れを汲んでいる.

Ruhlen (29) では,系統図そのものは与えられておらず,12の超語族が以下のように列挙されている.

1. Khoisan

2. Niger-Kordofanian:

a. Kordofanian

b. Niger-Congo

3. Nilo-Saharan

4. Australian

5. Indo-Pacific

6. Austric:

a. Austroasiatic

b. Miao-Yao

c. Daic

d. Austronesian

7. Dene-Caucasian:

a. Basque

b. (North) Caucasian

c. Burushaski

d. Nahali

e. Sino-Tibetan

f. Yeniseian

g. Na-Dene

8. Afro-Asiatic

9. Kartvelian

10. Dravidian

11. Eurasiatic:

a. Indo-European

b. Uralic-Yukaghir

c. Altaic

d. Korean-Japanese-Ainu

e. Gilyak

f. Chukchi-Kamchatkan

g. Eskimo-Aleut

12. Amerind

なお,上記では,アメリカ先住民の諸言語を分類するにあたって,Greenberg が提案したように,Amerind, Na-Dene, Eskimo-Aleut の3つの語族の設定に従っている.これを含め,上の分類の多くの箇所について論争があることも留意しつつ,上記の分類が,Ruhlen によるものであることを強調しておきたい.

Na-Dene 周辺を巡る「デネ・コーカサス仮説」 (the Dene-Caucasian hypothesis) については,「#652. コーカサス諸語」 ([2011-02-08-1]) を参照.また,語族ごとの話者数について,「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) を参照.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2014-08-28 Thu

■ #1949. 語族ごとの言語数と話者数 [statistics][world_languages][language_family][demography]

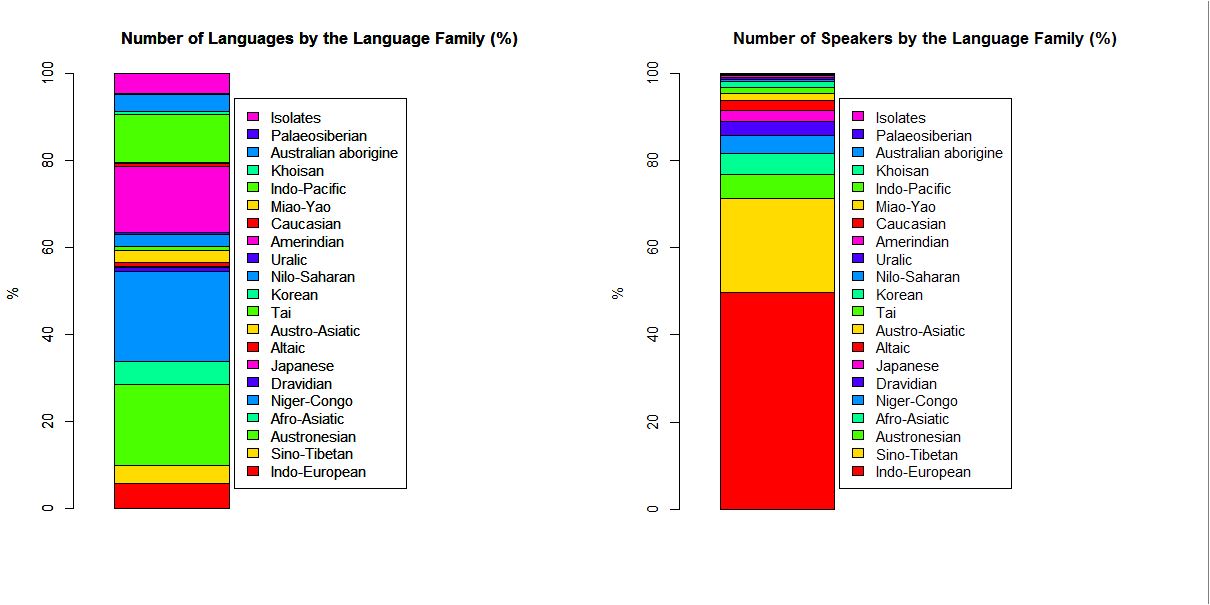

「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」 ([2010-01-22-1]),「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]),「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]),「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」 ([2010-05-30-1]) などの記事で,現代世界の言語の数やそれぞれの話者数を話題にしてきた.この種の統計の難しさは再三指摘してきたが,それを認めた上で,今回は語族 (language_family) ごとの言語数とその話者数の統計を示そう.とはいっても,W. Bright 編の言語学百科事典 (International Encyclopedia of Linguistics. New York and Oxford: OUP, 1992.) に拠っている Crystal (289) の統計値の受け売りにすぎない.1980年代後半現在の推計である.

| Language Family | Languages | Speakers |

|---|---|---|

| Indo-European | 386 | 2,500,000,000 |

| Sino-Tibetan | 272 | 1,088,000,000 |

| Austronesian | 1212 | 269,000,000 |

| Afro-Asiatic | 338 | 250,000,000 |

| Niger-Congo | 1354 | 206,000,000 |

| Dravidian | 70 | 165,000,000 |

| Japanese | 12 | 126,000,000 |

| Altaic | 60 | 115,000,000 |

| Austro-Asiatic | 173 | 75,000,000 |

| Tai | 61 | 75,000,000 |

| Korean | 1 | 60,000,000 |

| Nilo-Saharan | 186 | 28,000,000 |

| Uralic | 33 | 24,000,000 |

| Amerindian (North, Central, South America) | 985 | 22,400,000 |

| Caucasian | 38 | 7,800,000 |

| Miao-Yao | 15 | 5,600,000 |

| Indo-Pacific | 734 | 3,500,000 |

| Khoisan | 37 | 300,000 |

| Australian aborigine | 262 | 30,000 |

| Palaeosiberian | 8 | 18,000 |

| Isolates | 296 | 2,000,000 |

| Total | 6,533 | 5,022,648,000 |

言語数の推計には,310の死滅した言語,71の pidgin/creole,75の手話言語も含まれている.大雑把な推計であることを斟酌しつつも,印欧語族の話者は(当時の)世界人口の約半分を担う大語族であることが知れる.以下は,参考までに,上の図を割合を示す帯グラフにしたものである.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

2013-08-02 Fri

■ #1558. ギネスブック公認,子音と母音の数の世界一 [phonology][phoneme][vowel][consonant][altaic][japanese][language_family][world_languages][austronesian]

日本語のルーツについての有力な説の1つに,オーストロネシア系 (Austronesian) とアルタイ系 (Altaic) の言語が融合したとする説がある.オーストロネシア語族の音韻論的な特徴としては,開音節が多い,区別される音素が少ないというものがあり,確かに日本語の比較的単純な音素体系にも通じる.

日本語の音素が比較的少ない点については「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) および「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) で触れたが,そこでは関連してハワイ語にも触れた.ハワイ語もオーストロネシア語族に属する言語で,8つの子音 /w, m, p, l, n, k, h, ʔ/ と5つの母音 /a, i, u, e, o/ を区別するにすぎない(コムリー,p. 95).ところが,世界にはもっと音素が少ない言語があるのである.

地理的にオーストロネシア語族と隣接しているパプア諸語も,音韻体系は単純である.そのなかでも,東パプアニューギニアの Bougainville Province で4千人ほどの話者によって話されているロトカス語 (Rotokas) は,6つの子音 /b, g, k, p, r, t/ と5つの母音 /a, e, i, o, u/ の計11音素(と対応する11の文字)しかもたない(Ethnologue より,関連する言語地図はこちら).コムリー (106) によれば,これは世界最少の音素数であり,とりわけ子音の少なさについては1985年のギネスブック (199) に登録されているほどである.

子音についていえば,最多を誇るのは「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) でも触れたウビフ語である.80--85個の子音をもつという.母音の最少は,コーカサス地方のアブハズ語で2母音しかもたない.母音音素の最多はベトナム中央部のセダン語で,明確に区別できる55の母音をもつという.世界は広い.

同じギネスブック (198--201) では,言語についての興味深い「世界一」が,他にもいろいろと挙げられており,一見の価値がある.言語のびっくり統計は,Language statistics & facts も参考になる.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

・ ノリス・マクワーター 編,青木 栄一・大出 健 訳 『ギネスブック』 講談社,1985年.

2013-07-23 Tue

■ #1548. アルタイ語族 [altaic][family_tree][japanese][language_family][map][mongolian]

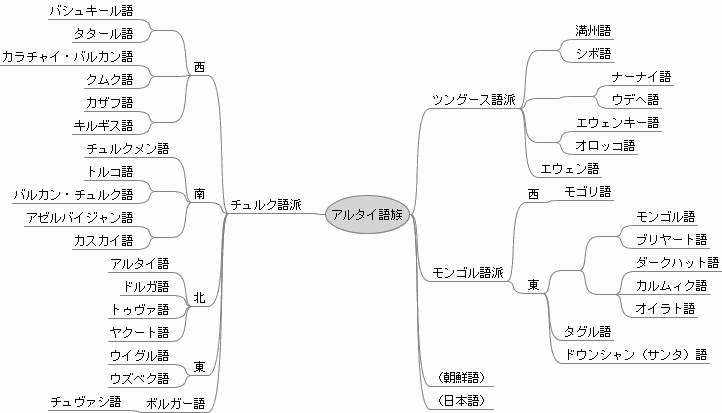

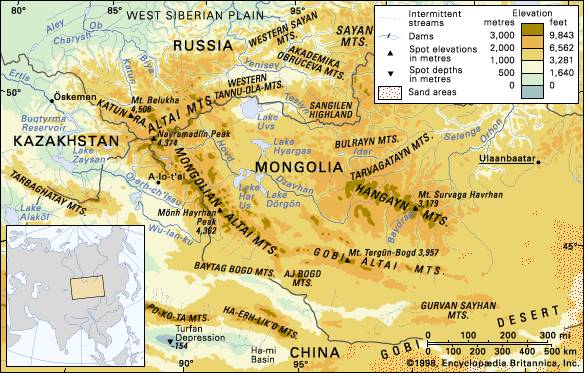

「#496. ウラル語族」 ([2010-09-05-1]) と合わせてウラル・アルタイ大語族の仮説を構成するアルタイ語族 (Altaic) について,バーナード・コムリー他 (46--47) より紹介する.アルタイ語族は,実証されてはいないものの朝鮮語や日本語が所属するとも提案されてきた重要な語族である.コムリーの与えているアルタイ語系統図を見てみよう.

この語族の故地はアルタイ山脈付近(下図参照)にあるとされ,西のチュルク語派 (Turkic),中央のモンゴル語派 (Mongolian),東のツングース語派 (Tungus) が区分される.その後,担い手である遊牧民によって拡散し,現在ではトルコからシベリア北東部にいたる大草原地帯に広く分布する.

アルタイ諸語のあいだの系統関係は,語彙よりも文法上の類似に基づくものが多く,研究者間で必ずしも意見の一致を見ているわけではない.共通する特徴として指摘されるのは,語順が SOV であること,膠着語であること,母音調和をもっていることが挙げられるが,後者2点についてはウラル語族の特徴とも一致する.日本語の所属が提案されているのも,これらの特徴ゆえである.主流派の見解によれば,日本語はアルタイ語族とオーストロネシア語族の混成語とも言われるが,証明は難しい.

満州語は,中国最後の皇帝の言語であり,清王朝 (1644--1911) のもとで優遇されたが,現在では大多数の話者が中国語へ言語交替したため,消滅の危機に瀕している.

アルタイ語族の各言語の詳細については,Ethnologue report for Altaic を参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

2013-07-19 Fri

■ #1544. 言語の起源と進化の年表 [origin_of_language][evolution][timeline][homo_sapiens][anthropology][language_family]

「#41. 言語と文字の歴史は浅い」 ([2009-06-08-1]),「#751. 地球46億年のあゆみのなかでの人類と言語」 ([2011-05-18-1]) の記事で言語の起源と進化の年表を示したが,コムリー他編の『新訂世界言語文化図鑑 世界の言語の起源と伝播』 (17) より,もう1つの言語年表を示す.

| 50,000 BC | アフリカからの人類の出現(最新の推定年代) | |

| 45,000 BC | ||

| オーストラリアへの移動 | ||

| 40,000 BC | ホモ・サピエンス:言語形態の存在を示唆する複雑な行動様式(物的証拠の存在) | |

| 35,000 BC | ||

| 30,000 BC | ネアンデルタール人の死滅:最も原始的な言語形態 | |

| 25,000 BC | ||

| 20,000 BC | ||

| 15,000 BC | 言語の多様性のピーク(推定):10,000?15,000言語 | |

| 最終氷河期の終わり;ユーラシア語族の拡大 | ||

| 新世界への移動第一波:アメリンド語族 | ||

| 10,000 BC | ||

| 新世界への移動第二波:ナ・デネ語族 | ||

| 5,000 BC | オーストロネシア語族の拡大;台湾への移動 | |

| インド・ヨーロッパ祖語 | ||

| インド・ヨーロッパ語族の最古の記録:ヒッタイト語,サンスクリット語 | ||

| 0 | 古典言語:古代ギリシャ語,ラテン語 | |

| 500 | ロマンス語派,ゲルマン語派の発生;古英語 | |

| 1000 | ||

| 1500 | 植民地時代;ピジンとクレオールの発生;標準言語の拡がり;言語消滅の加速化 | |

| 2000 |

年表で言及されているネアンデルタール人は,ホモ・サピエンスが10万年前に考古学の記録に登場する以前の23万年前から3万年前にかけて生きていた.ネアンデルタール人は喉頭がいまだ高い位置にとどまっており,舌の動きが制限されていたため,発することのできる音域が限られていたと考えられている.しかし,老人や虚弱者の世話,死者の埋葬などの複雑な社会行動を示す考古学的な証拠があることから,そのような社会を成立させる必須要素として初歩的な言語形式が存在したことが示唆される.

以下は,上と同じ年表だが,時間感覚を得られるようスケールを等間隔にとったバージョンである.

| 50,000 BC | アフリカからの人類の出現(最新の推定年代) | |

| 45,000 BC | ||

| オーストラリアへの移動 | ||

| 40,000 BC | ホモ・サピエンス:言語形態の存在を示唆する複雑な行動様式(物的証拠の存在) | |

| 35,000 BC | ||

| 30,000 BC | ネアンデルタール人の死滅:最も原始的な言語形態 | |

| 25,000 BC | ||

| 20,000 BC | ||

| 15,000 BC | 言語の多様性のピーク(推定):10,000?15,000言語 | |

| 最終氷河期の終わり;ユーラシア語族の拡大 | ||

| 新世界への移動第一波:アメリンド語族 | ||

| 10,000 BC | ||

| 新世界への移動第二波:ナ・デネ語族 | ||

| 5,000 BC | オーストロネシア語族の拡大;台湾への移動 | |

| インド・ヨーロッパ祖語 | ||

| インド・ヨーロッパ語族の最古の記録:ヒッタイト語,サンスクリット語 | ||

| 0 | 古典言語:古代ギリシャ語,ラテン語 | |

| 500 | ロマンス語派,ゲルマン語派の発生;古英語 | |

| 1000 | ||

| 1500 | 植民地時代;ピジンとクレオールの発生;標準言語の拡がり;言語消滅の加速化 | |

| 2000 |

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑 世界の言語の起源と伝播』 東洋書林,2005年.

2012-05-17 Thu

■ #1116. Nostratic を超えて Eurasian へ [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][map][family_tree][comparative_linguistics]

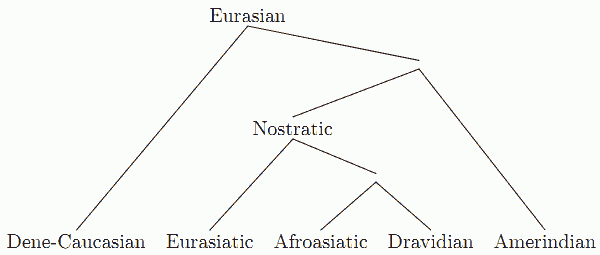

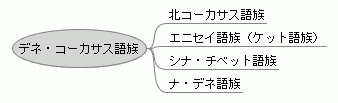

昨日の記事[2012-05-16-1]で「#1115. Nostratic 大語族」の仮説 (The Nostratic Theory) を紹介したが,現在,歴史言語学および言語類型論の関心から,さらに上を行く壮大な言語系統図の構想が抱かれている.

1つには,Nostratic 大語族とは独立した大語族として,North Caucasian, Sino-Tibetan, Yeniseian, Eyak-Athapascan の4語族を含む Sino-Caucasian あるいは Dene-Caucasian 大語族が提案されている([2011-02-08-1]の記事「#652. コーカサス諸語」の一番下の図を参照).それに加えて,アメリカ・インディアンのほとんどの言語を含むといわれる Amerind 大語族(この語族の設定自体が論争の的となっている)の仮説が唱えられている.Ruhlen は,究極の Eurasian 祖語を仮設し,上記の大語族間の系統関係を次のように想定した(Gelderen, pp. 31 の図をもとに作成).

Eurasian を仮定したとしても,アフリカの3語族,オーストラリアの語群,太平洋の語群は,これに包含されず,孤立している.いずれも Eurasian 祖語以前に分裂したものと想定される.

Geldren (29--32) は,英語史概説書としては珍しく,このような大語族の仮説にまで踏み込んで記述しており,有用.世界の諸語族については,[2010-05-30-1]の記事「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」や,Ethnologue より language family index が参考になる.Oxford 提供のユーラシア大陸の簡単な言語地図も参照. *

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2012-05-16 Wed

■ #1115. Nostratic 大語族 [language_family][indo-european][nostratic][comparative_linguistics][reconstruction][world_languages][map]

19世紀,印欧語比較言語学は飛躍的に進歩を遂げたが,印欧語族内にとどまらず,語族と語族の間の2言語を比較する試みは,すでに同世紀より見られた.しかし,異なる語族からの2言語の比較ではなく,語族レベルでの比較が本格的になされたのは20世紀後半になってからのことである.1964年,Illich-Svitych と Dolgopolsky という2人の比較言語学者が,独立して重要な論文を発表した.そこでは,Indo-European, Afro-Asiatic (Hamito-Semitic), Kartvelian, Uralic, Altaic, Dravidian の6つの主要語族が比較され,その同系が唱えられた.これらを包括する大語族の名前として,1903年に Pedersen が提案していた "Nostratic" というラベルが与えられた.現在,Nostratic 大語族には,さらに5つの語族 (Eskimo-Aleut, Chukchi-Kamchatkan, Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, Sumerian) が付け加えられている.

Nostratic 大語族を比較言語学的に検証する上での大きな問題の1つは,比較する語彙素の選定である.Dolgopolsky は,もっとも借用されにくく安定性のある語彙素として15語を選び出した ("I, me", "two, pair", "thou, thee", "who, what", "tongue", "name", "eye", "heart", "tooth", verbal NEG (negation and prohibition), "finger/toe nail", "louse", "tear" (n.), "water", "dead") .それから各言語の対応する語彙素を比較し,祖語の形態を再建 (reconstruction) していった.

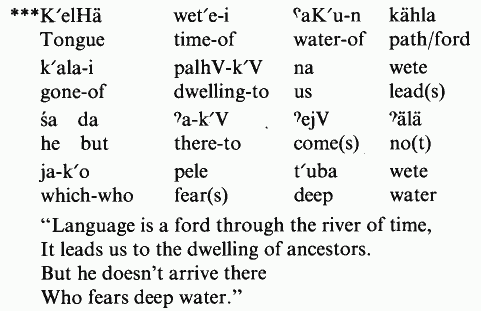

一方,Illich-Svitych は,Nostratic 祖語の形態と統語の再建も試み,次のような銘句を作詩すらしている.

Nostratic 大語族の仮説 (The Nostratic Theory)は,単一語族を超える規模の比較として,ある程度の根拠に支えられているものとしては,現在,唯一のものである.しかし,比較すべき語彙素の選定や,再建の各論は激しい論争の的となっている.この仮説に熱心な研究者もいれば,比較言語学の限界の前にさじを投げる研究者も多い.19世紀,20世紀と踏み固められてきたようにみえる印欧語比較言語学ですら多くの問題を残しており,その起源について決定的な説がない([2011-01-24-1]の記事「#637. クルガン文化と印欧祖語」を参照)のだから,Nostratic の仮説など途方もないと考えるのも無理からぬことである.しかし,ズームアウトして視野を広げることで見えてくる細部の特徴もあるかもしれない.それが,野心的な Nostratic 仮説の謙虚な狙いの1つといえるかもしれない.

以上は Kaiser and Shevoroshkin の論文を参照して執筆した. *

・ Kaiser, M. and V. Shevoroshkin. "Nostratic." Annual Review of Anthropology 17 (1988): 309--29.

2011-02-08 Tue

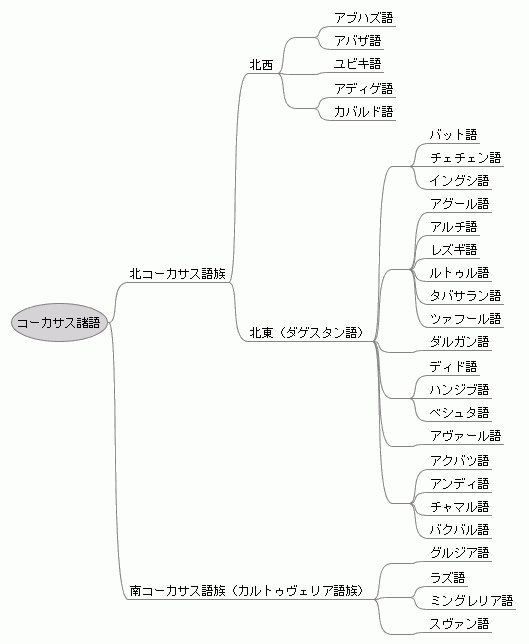

■ #652. コーカサス諸語 [caucasian][language_family][map]

[2011-02-05-1], [2011-02-06-1]の記事でアルメニア語 ( Armenian ) と,そのグリムの法則への含蓄を話題にした.アルメニア語に基層言語として影響を与えたと推測される南コーカサス諸語 ( the Southern Caucasian languages ) は,より広範なコーカサス諸語 ( the Caucasian languages ) の1部である.コーカサス諸語は,周囲に分布するインドヨーロッパ語族の言語やチュルク語派の言語から区別される独特な言語特徴をもつ40言語ほどの言語群で,19世紀始めに宣教師や民族学者たちの記録により知られるようになって以来,言語学者に注目されてきた.

コーカサス諸語とは純粋に地理的な呼称であり,互いに系統的な関係にあるとは限らない.主要な語族としては,南コーカサス語族を構成するカルトゥヴェリ語族 ( Kartvelian ),北コーカサス語族を構成する北西グループのアブハズ・アディゲ語族 ( Abkhazo-Adyghian ) ,北東グループのナフ・ダゲスタン語族 ( Nakho-Dagestanian ) の3つがある.以下は,Caucasian languages -- Britannica Online Encyclopedia からのコーカサス諸語の分布地図である.

上記3語族の関係についてはよく分かっていないことが多いが,北コーカサス語族の北西と北東の語派は互いに緩い系統関係を示すという.一方で,北コーカサス語属と南コーカサス語族は互いに独立しているとするのが現在の有力な見方である.『新訂世界言語文化図鑑』 (p. 51) から諸言語の関係をまとめたのが下図である.

ちなみに,以下の系統図に示した壮大なデネ・コーカサス仮説 ( the Dene-Caucasian hypothesis ) によると,北コーカサス語族とシナ・チベット語族 ( Sino-Tibetan ) および北米のナ・デネ語族 ( Na-Dene ) とは遠くつながっているとされる.少なくともナ・デネ語族とエニセイ語族 ( Yeniseian ) の間には堅固な文法・語彙上の対応が見られると言われるが,この大胆な仮説には大いに議論の余地がある.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

2010-09-05 Sun

■ #496. ウラル語族 [uralic][indo-european][family_tree][i-mutation][language_family]

8月末はハンガリーでハンガリー語 ( Hungarian ) に触れてきたので,ハンガリー語とそれが属するウラル語族 ( Uralic ) について関心をもった.簡単に整理してみたい.

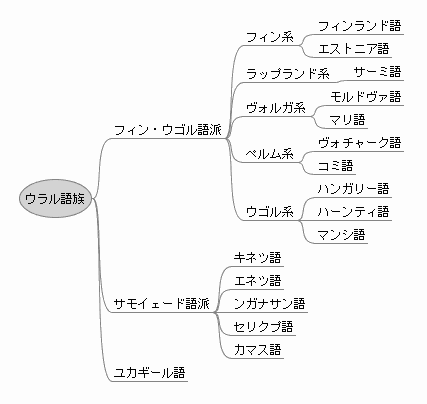

ハンガリー語は,印欧語族 ( Indo-European ) に属する英語とは無関係と考えられるが,ユーラシア大語族の仮説によれば両語族は遥か遠い類縁関係にある.同仮説によるとユーラシア大語族は印欧語族,ウラル語族,アルタイ語族 ( Altaic ) からなる.日本語をアルタイ語族に含める論者もいるので,その場合には日本語,英語,ハンガリー語はいずれもかすかに繋がっているという理屈になる.これらの仮説はおいておくとして,ハンガリー語の属するウラル語族の簡易系統図を見てみよう(バーナード・コムリー他,p. 46 の図をもとに作成).

Britannica よりウラル語族の分布図も参照.また,ウラル語族の各言語の詳細については,Ethnologue report for Uralic を参照.

ウラル語族の名前はウラル山脈 ( the Urals ) に由来し,実際,同語族の分布は山脈を中心に東西に広がっている.ハンガリー語は9世紀にウラル地方から西に移住してきたマジャール人の言語で,現在は他の同族諸言語から大きく離れて分布している.フィンランドの公用語のフィンランド語,スカンジナビア北部やロシアのコーラ半島の遊牧民ラップ人に話されるサーミ語,エストニアの公用語のエストニア語は互いに近い関係にあるフィン系の言語だが,ハンガリー語の属するウゴル系とは約3000年前に分離したと考えられている.そのため現在では,ハンガリー語と例えばフィンランド語の関係は遠いが,比較言語学的な音声の対応は明らかである.

この語族の言語的な特徴は複雑な格体系と母音調和 ( vowel harmony ) にある.フィンランド語で15格,ハンガリー語で17格と目が回りそうだが,格語尾は非常に規則的で予測可能だという.母音調和は1つの単語内で同系列の母音のみが共存できる母音配列上の規則で,体系的な同化 ( assimilation ) と考えられる.

英語には体系的な母音調和はないが,英語を含むゲルマン語にかつて生じた i-mutation は一種の母音調和と考えられなくもない.i-mutation については,「foot の複数はなぜ feet か」の記事を参照.

比較のために印欧語族の系統図は[2010-07-26-1], [2009-06-17-1]を参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.46--47頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow