2020-05-01 Fri

■ #4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」 [synthesis_to_analysis][inflection][morphology][unidirectionality][drift][terminology][typology]

英語の歴史は1500年以上にわたりますが,その間の文法変化の潮流を一言で表現するならば「総合から分析へ」に尽きます.もしテストで英語史の文法変化を概説しなさいという問いが出されたならば,このフレーズを一言書いておけば100点満点中及第点の60点は取れます(←本当のテストではそう簡単な話しではないですが,それくらい重要だという比喩として解釈してください).もう少し丁寧に答えるならば「英語は総合的な言語から分析的な言語へとシフトしてきた」となります.

英語は,古英語から中英語を経て近(現)代英語に至る歴史のなかで,言語の類型を逆転させてきました.古英語は総合的な (synthetic) 言語といわれ,近現代英語は分析的な (analytic) 言語といわれます.変化の方向は「総合から分析へ」 (synthesis to analysis) への一方向ということになります.

ですが,言語において「総合」や「分析」とはそもそも何のことでしょうか.あまり良い術語ではないと常々思っているのですが,長らく確立してしまっているので仕方なく使っています.ざっと説明しましょう.

言語における「総合」とは,語の内部構成に関する形態論的な指標のことです.総合的な言語では,語は典型的に語彙的な意味を表わす部品(語幹)と文法的な機能を担う部品(屈折語尾など)の組み合わせからなっており,後者には複数の文法機能が押し込められていることが多いです.それ以上分割できない1つの小さな屈折語尾に,複数の文法機能が「総合的」に詰め込められているというわけです(英単語の synthesis は,異なるものを1つの箱に詰め込んで統合するイメージです).

一方,「総合」に対して「分析」があります.分析的な言語では,語を構成するパーツの各々が典型的に1つの機能に対応しており,形態と機能の紐付けが一対一で単純です(英単語の analysis は,もつれ合った糸を一本一本解きほぐすイメージです).

例えば,古英語で「家々の」を意味した hūsa (hūs + -a) を考えてみましょう.語幹の hūs が語彙的意味「家」を担い,屈折語尾 -a が複数・所有格の文法機能を担っています.-a は形態的にはこれ以上分解できない最小単位ですが,そこに数と格に関する2つの情報が詰め込まれているわけですから,この語形は総合的な性質を示しているといえます.一方,現代英語で「家々の」に対応する表現は of houses となり,house- が語彙的意味「家」を担っている点は古英語と比較できますが,複数は -s 語尾によって,属格(所有格)は of によって表わされています.数と格の各々の機能が別々のパーツで表わされているわけですから,この語形は分析的といえます.

もちろん現代英語にも総合的な性質はそこかしこに観察されます.動詞の3単現の -s などは,その呼び名の通り,この1音からなる小さい部品のなかに3人称・単数・現在(・直説法)という複数の文法情報が詰め込まれており,すぐれて総合的です.また,人称代名詞でも I, my, me などのように語形を変化させることで異なる格を標示しているのも,総合的な性質を示すものといえます.しかし,名詞,代名詞,形容詞,動詞などの主要語類の語形について古英語と現代英語を比較してみるならば,英語が屈折語尾の衰退という過程を通じて,現代にかけて総合性を減じ,分析性を高めてきたことは疑いようのない事実です.

このように英語史には一般に「総合から分析」への流れが見られ,この流れの進み具合にしたがって時代を大きく3区分する方法が伝統的に採られてきました.古英語は屈折語尾の区別がよく保持されている「完全な屈折の時代」 (period of full inflection),中英語は屈折語尾は残っているものの1つの語尾に収斂して互いに区別されなくなってきた「水平化した屈折の時代」 (period of levelled inflection),そして近代英語は屈折語尾が概ね消失した「失われた屈折の時代」 (period of lost inflection) とされます.各々,総合的な時代,総合から分析への過渡期的様相を示す時代,分析的な時代と呼んでもよいでしょう.英語史にみられるこの潮流は,実はゲルマン語史や,ひいては印欧語史という時間幅においても等しく認められる遠大な潮流でもあります.

印欧諸語の歴史に広くみられる,屈折語尾の衰退によって引き起こされた総合的な性質の弱まりは「潮流」というにとどまらず,しばしば「偏流」 (drift) とみなされてきました.drift とは,アメリカの言語学者 Edward Sapir (150) が "Language moves down time in a current of its own making. It has a drift." と述べたのが最初とされます.そしてゲルマン語派の諸言語,とりわけ英語は,この偏流におおいに流されてきた言語の1つと評されてきました.

そもそもなぜ英語を筆頭として印欧諸語にこのような偏流が見られるのでしょうか.これは長らく議論されてきてきた問題ですが,いまだに未解決です.言語変化における偏流はランダムな方向の流れではなく,一定方向の流れを示します.しかも,短期間の流れではなく,数十世代の長きに渡って持続する流れです.不思議なのは,言語変化の主体であるはずの話者の各々が,言語を用いる際に過去からの言語変化の流れなど意識していないにもかかわらず,一定方向の言語変化の流れを推し進め,さらに同じ流れを次の世代へと引き継いでゆくことです.言語変化の偏流とは,話者の意識を超えたところで作用している,言語に内在する力なのでしょうか.それとも,原動力は別のところにあるのでしょうか.謎です.

偏流の原因はさておき,英語の文法が「総合から分析へ」変化してきたことは確かです.英文法の歴史の研究は,単純化していえば「総合から分析へ」という一貫した背骨に,様々な角度から整骨治療を施したり肉付けしたりしてきたものといっても過言ではないでしょう.

最後に,今回の話題に関連する過去のブログ記事のうち重要なものを以下に挙げておきます.是非お読みください.

・ 「#2669. 英語と日本語の文法史の潮流」 ([2016-08-17-1])

・ 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])

・ 「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1])

・ 「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1])

・ 「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1])

・ 「#2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退」 ([2016-07-05-1])

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

2020-03-02 Mon

■ #3962. Early Middle English Quantity Adjustment の公式 [vowel][sound_change][phonology][phonetics][meosl][homorganic_lengthening][shocc][trish][drift][emeqa]

連日の記事で Ritt に依拠しながら,後期古英語から初期中英語にかけて生じた一連の母音の量に関する変化に焦点を当ててきた.具体的には,母音の長化と短化に関する以下の4つの変化である.

・ 同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening)

・ 子音群前位置短化 (Shortening before Consonant Clusters; shocc)

・ 3音節短化 (Trisyllabic Shortening; trish)

・ 中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl)

従来これらの母音量変化はそれぞれ独立した現象として解釈されてきたが,昨日の記事「#3961. 3音節短化の事例」 ([2020-03-01-1]) の最後でも触れた通り,実は補完的な関係にあり,1つの駆流 (drift) ととらえる視点が提出されてきている.Ritt はこれを Early Middle English Quantity Adjustment と呼んでいる.

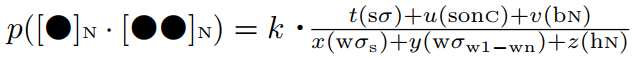

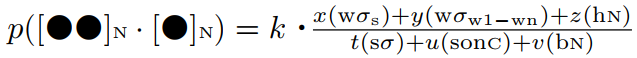

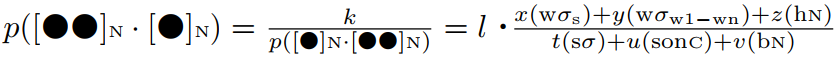

2つの長化については「#3958. Ritt による中英語開音節長化の公式」 ([2020-02-27-1]) で触れたように,1つの関数としてとらえることができる.改めてその公式を掲げておこう.

一方,2つの短化についても公式を立てることができる.短化と長化は見事に補完的であり,短化を促進させる環境では長化が抑制され,その逆もまた真である.すると,短化の公式は,上の長化の公式を逆転させればよいということになる.Ritt (95--96) の挙げている短化の公式は次の通り.

The probability of vowel shortening was proportional to

a. its height

b. syllable weight

c. the overall weight of the weak syllables in the foot

and inversely proportional to

a. the (degree of) stress on it

b. its backness

c. coda sonority

ここまで来れば,長化と短化の公式を組み合わせて,大きな1つの Early Middle English Quantity Adjustment の公式を立てることもできるだろう (Ritt 96) .

Ritt の音韻論の真骨頂は,このように音環境と音変化の関係を確率の問題に落とし込んだ点,そして一見互いに独立した変化を結びつけてみせた点にある.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-01 Sun

■ #3961. 3音節短化の事例 [sound_change][vowel][phonology][phonetics][shortening][shocc][trish][compound][meosl][homorganic_lengthening][gvs][drift]

昨日の記事「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1]) で触れた SHOCC (= Shortening before Consonant Clusters) とおよそ同時期に生じたもう1つの母音短化として,3音節短化 (Trisyllabic Shortening (= TRISH)) という音変化がある.3音節語において強勢のある第1音節の長母音が短化するというものだ.定式化すると次のようになる.

V → [-long]/__C(C)σσ

Ritt (99--100) より,初期中英語での形態により例を挙げよう.現代英語の形態と比較できるもののみを挙げる.

| heafodu PL | 'head' |

| cicenu PL | 'chicken' |

| linenes GEN | 'linen' |

| æniȝe PL | 'any' |

| ærende | 'errand' |

| æmette | 'ant' |

| suþerne | 'southern' |

| westenne DAT | 'waste (desert)' |

| deorlingas PL | 'darling' |

| feorþinȝas PL | 'farthing' |

| feowertiȝ | 'forty' |

| freondscipe | 'friendship' |

| haliȝdaȝ | 'holiday' |

| alderman | 'alderman' |

| heringes PL | 'herring' |

| stiropes PL | 'stirrup' |

| Monenday | 'Monday' |

| Thuresday | 'Thursday' |

| seliness | 'silliness' |

| redili | 'readily' |

| bretheren PL | 'brethren' |

| evere | 'ever' |

| othere ACC | 'other'' |

| redeles PL | 'riddle' |

| boseme ACC | 'bosom' |

| wepenes PL | 'weapon' |

もともとの3音節語に対して生じたほか,複合語で3音節になったもの,名詞の複数形などの屈折語尾が付されて3音節になったものにも生じることがあった.これにより,現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して,複合語 southern, holiday, Monday では短母音となっている理由が説明される.他の具体例については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1])

・ 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1])

ここ数日間の記事で,中英語開音節長化 (meosl),同器性長化 (homorganic_lengthening),子音群前位置短化 (shocc) など,後期古英語から初期中英語に生じた一連の母音の量に関する変化を扱ってきたが,これらが互いに補完しあう関係にあったことは注目に値する.さらにいえば,この駆流 (drift) は次の時代の「大母音推移」 (gvs) にもつながっていくものであり,数世紀にわたる長いスパンで俯瞰すべき話題だということが分かる.

・ 「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1])

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係」 ([2020-01-16-1])

・ 「#3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」」 ([2020-01-14-1])

(後記 2020/03/02(Mon):大名力氏より moon は長母音をもつ点を指摘いただきまして,元の「現代英語で south, holy, moon などが2重母音をもつのに対して」を「現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して」に修正しました.ありがとうございます.)

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-01-16 Thu

■ #3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係 [gvs][stress][vowel][sound_change][drift][metrical_phonology][meosl]

昨日の記事「#3915. 大母音推移と周辺の母音変化の循環的な性質」 ([2020-01-15-1]) の最後に示唆したように,現代の歴史英語音韻論では,強勢の有無やリズムなどの韻律上の性質と母音変化の頻繁さの間には密接な関係があると考えられている.

英語や他のゲルマン諸語では,周知のように,音節の強弱の区別,ひいては母音の強弱の区別が機能的に重視される.これにより,韻律上のリズムにも一定の型が出現することになり,その型に調和する形で母音もその質や量を変化・変異させてきたという議論だ.この見解については「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]),「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]),「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) などで紹介してきたが,今回は英語史における主要な長母音変化に関する研究書を著わした Stenbrenden の結論部より,似た趣旨の議論を引用したい (318) .

. . . stressed syllables and vowels behave differently from unstressed syllables and vowels. Since stress in Gmc involves intensity (perceptual loudness and more muscular and respiratory force) in addition to pitch prominence, various articulatory features are a consequence of stress: stressed vowels are longer and usually more peripheral (in terms of the vowel space), fortis plosives have more aspiration, etc. Lack of stress, on the other hand, involves little muscular effort and perceptual 'softness', and often low/level pitch; unstress therefore has articulatory consequences like shorter and more centralised vowels (or at least loss of vowel contrasts . . .), vowel reduction, vowel and consonant elision, and little to no aspiration of fortis plosives, etc. Thus, what is known as the 'syncopation period' in early Gmc may be interpreted as only the beginning of a long process involving the gradual reduction and loss of unstressed vowels and syllables, the last major instance of which is witnessed (in English) in the loss of final schwa. Related to this reduction process are the lOE and ME processes that lengthen vowels in open syllables and shorten vowels in words of two or more syllables. Clearly, metrical considerations play a crucial role here . . . .

この引用の最後で,中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) などに触れており,いわゆる大母音推移 (gvs) にこそ触れていないものの,著者がそれらも含めてゲルマン語の漂流 (drift) を考えていることは間違いない.主要な母音変化の多くが何らかの形で関連しており,その意味ではすべてひっくるめて "chain shift" なのだという考え方である.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2020-01-15 Wed

■ #3915. 大母音推移と周辺の母音変化の循環的な性質 [gvs][vowel][sound_change][drift][isochrony][prosody]

昨日の記事「#3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」」 ([2020-01-14-1]) で引用した Stenbrenden は,「大母音推移」 (gvs) を長期的な視野から観察し,より大きな母音変化の漂流 (drift) の一部であると再評価した.では,その漂流というのは,いかなる存在なのか.Stenbrenden (316) は,調査対象とした長母音と,それが歴史的にたどってきた変化タイプを以下のように一覧にし,いくつかの変化タイプが繰り返し現われる事実に注目した.

ME and eModE long-vowel shifts

OE vowel, PDE reflex Type of change Date of beginning of change ȳ > ī > /aɪ/ unrounding 950 diphthongisation 1250 ēo > ø̄ > ē > /iː/ monophthongisation 11th century unrounding 12th--15th centuries raising 1250 ā > ō̜ > ō > [ou] > /əʊ/ rounding 11th century raising 16th century diphthongisation 16th century ǣ > e̜ > ē > /iː/ or /eɪ/ raising /ɛː/ 11th c.; /eː/ 15th c.; /iː/ 16th c. (diphthongisation) (16th--17th centuries) ē > /iː/ raising 1225 ō > /uː/ or /ʊ/ ? /ʌ/ raising 1225 shortening; unrounding 14th--15th centuries; NF: ō > [üː] (often fronted in PDE) 15th--16th centuries NF: fronting and raising (late) 13th century ī > /aɪ/ diphthongisation 1250 ū > /aʊ/ diphthongisation 1250

繰り返し現われる変化タイプとは raising, fronting, diphthongisation, monophthongisation などのことを指すが,これらが互いに無関係に生じてきたとは考えにくい.むしろ,ここには "cyclical nature" (循環的な性質)を見出すことができそうだ.さらにいえば,英語のみならず多くのゲルマン諸語にも類似した循環的な母音変化の漂流がみられることから,ゲルマン諸語に通底する性質すら突き止めることができるかもしれない.

ヒントとなるのは,Ritt などの主張する "rhythmic isochrony" の原理,すなわち強い音節と弱い音節が明確に区別され,それらが交互に現われる韻脚の各々が,およそ同じ長さをもって発音されるという韻律上の特徴である.rhythmic isochrony と母音変化の関係については「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) を参照.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2020-01-14 Tue

■ #3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」 [gvs][vowel][sound_change][drift]

大母音推移 (gvs) に関する最新の研究書に Stenbrenden がある.この本については「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]),「#3659. 大母音推移の5つの問題 (2)」 ([2019-05-04-1]) でも簡単に取り上げたが,全体として示唆に富む啓発的な内容の研究書である.

Stenbrenden は,近年の少なからぬ論者と同様に「大母音推移」を有意味な単位とみていない.中英語期から初期近代英語期にかけて展開した体系的な母音変化という含みをもった「大母音推移」は,実のところ,その前後を含めたさらに長い期間に渡る相互に関連した母音変化群の一部をなしているにすぎず,特定の一部分だけを取り上げて「大母音推移」などと名付けるのはミスリーディングである,という立場だ.

具体的にいえば,Stenbrenden (312) は以下のような種々の母音変化を調査し,各々の変化の時期が部分的に重複しながらも,全体としては11世紀から18世紀半ばまでにわたっていたと結論づけている.13--15世紀には多種類の母音変化が集中しているので密度は濃いといえるが,それもあくまでさらに大きな漂流 (drift) の一部だということだ.

| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |

| OE ȳ > [iː] | **** | **** | **** | *** | ||||

| OE ēo > [eː] | ** | **** | **** | **** | *** | |||

| OE ā > [ou] | ** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** |

| OE ǣ > [iː] | ** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | |

| OE ō > [üː] N | *** | **** | *** | |||||

| OE ō > [uː] S | *** | **** | *** | |||||

| OE/ME ē > [iː] | *** | **** | *** | |||||

| OE ū > [au] | *** | **** | **** | **** | **** | ** | ||

| OE ī > [ai] | *** | **** | **** | **** | **** | ** | ||

| lME ā > [ei] | *** | **** | **** | **** | **** | ** |

まとめとして,Stenbrenden (312) から2つほど引用する.

. . . this comprehensive ME long-vowel shift started in the eleventh century at the latest, and did not come to a halt (if indeed it did) until perhaps the mid-eighteenth century.

The findings summarised in 9.1 [= the table above] indicate clearly that the traditional 'GVS' is only one part of some long-term drift in English (and other Gmc languages), and that the conventional definition of the shift is untenable.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2019-01-19 Sat

■ #3554. 大母音推移の上下問題と左右問題 [gvs][phonology][sound_change][vowel][drift]

「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で大母音推移 (gvs) にまつわる主要な問題を整理したが,ほかにも関連する難題が山積している.昨日の記事「#3553. 大母音推移の各音変化の年代」 ([2019-01-18-1]) で取り上げたように,母音四辺形でいうところの上半分の母音(高母音群)の変化は比較的早い年代に生じているが,下半分の母音(低母音群)では数十年から1世紀ほども遅れている.全体として連鎖的な推移を想定するのであれば,少しずつ時間がずれているのは自然だが,時間のずれ幅が大きい場合には,1つの大きな推移とみるのではなく,2つ(以上)の小さな推移が独立して生じたと解釈するほうがよいのではないか.だが,1つの大推移と主張するためには全体がどのくらいの時間幅に収まっていればよいのか.50年ほどならOKで,100年ではダメなのか.客観的な基準はない.この上半分と下半分の連結・分離の問題を「大母音推移の上下問題」と呼んでおこう.

もう1つ「大母音推移の左右問題」と呼べる問題がある.伝統的な大母音推移の説では,左側の母音(前舌母音群)と右側の母音(後舌母音群)が平行的に上げや2重母音化を経たことになっており,左右の対称性がはなから前提とされている.しかし,左側が変化すれば必然的に右側も変化する(あるいはその逆)ということは特に音韻論的に支持されるわけではなく,一種の美学にすぎない(「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1]) を参照).そうでないと言うならば,対称性を前提としてよいと考える根拠が欲しい.あるいは全般的に長母音の上げを示す駆流 (drift) が,英語の歴史(ないしは言語の歴史)にはあるということだろうか.そうであるならば,やはりその証拠が欲しい.

Krug は「上下問題」と「左右問題」という表現は使わずとも両問題に言及しながら,大母音推移を巡る様々な立場は,言語変化の事実に関する見解の相違というよりは,定義に関する見解の相違だと言い切る.いずれの立場も,それ自体では正しいとも誤っているともいえない,ということだ.

In terms of the classic musical chairs analogy, we might ask: how long may it take for a chair (or a gap in the system) to be filled to still qualify as one and the same game? For those theorists who allow a gap of up to 150 years . . . the whole series of changes . . . can be interpreted as forming a unitary Great vowel Shift --- even though . . . it would seem preferable to speak of one shift in the back and one in the front since the two are not interrelated. For those who require lockstep or a maximum time gap of 50 years, however, it will be two smaller shifts (affecting the upper half of the ME vowel inventory) followed by another small chain shift raising ME /aː/ and /ɛː/ in the first half of the 17th century plus an individual, but roughly contemporaneous change from ME /ɔː/ to [oː]. Both of these positions are legitimate and neither one is inherently superior from an analytic point of view.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2018-06-06 Wed

■ #3327. 言語変化において話者は近視眼的である [language_change][teleology][invisible_hand][glottochronology][drift][indo-european][inflection]

「#3324. 言語変化は霧のなかを這うようにして進んでいく」 ([2018-06-03-1]) で,言語変化において話者が近視眼的であることに触れた.言語変化をなしている話者当人の言語的視野は狭く,あくまで目先の効果しか見えていない.広範な影響や体系的な衝撃などには及びもつかない.つまり,言語を変化させるという話者の行動は,ほぼ完全に非目的論的であるということだ.

Joseph (128) はこの話者の近視眼性を繰り返し主張しつつ,逆に遠視眼的な言語変化論を批判している.例えば,長期間の複数世代にわたる言語変化を説明すべく提案されてきた言語年代学 (cf. 「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1])) のような方法論は,受け入れられないとする.というのは,言語年代学では,実際の話者が決して取ることのない汎時的な観点を前提としているからである.例えば,2018年の時点に生きているある英語話者が,向こう千年の間に,どれだけの英単語を別の単語で置き換えなければ言語年代学の規定する置換率に達しないかなどということは,考えてもみないはずだからである.言語年代学の置換率は経験的に導き出された値ではあるが,それをゴールに据えた時点で,目的論的な言語変化論へと化してしまう.

英語を含め印欧諸語に数千年にわたって生じているとされる屈折の水平化という駆流 (drift) についても同様である.何世代にもわたり,一定方向に言語が変化しているようにみえるからといって,個々の話者が遠視眼的な観点から言語を変化させていると考えるのは間違いである.そうではなく,個々の話者は近視眼的な観点から言語行動をなしているにすぎず,それがあくまで集合的に作用した結果として,言語変化が一定方向へと押し進められると理解すべきだろう.

これは,Keller の唱える,言語変化に作用する「見えざる手」 (invisible_hand) の理論にほかならない.「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1]) も要参照.

・ Joseph, B. D. "Diachronic Explanation: Putting Speakers Back into the Picture." Explanation in Historical Linguistics. Ed. G. W. Davis and G. K. Iverson. Amsterdam: Benjamins, 1992. 123--44.

・ Keller, Rudi. "Invisible-Hand Theory and Language Evolution." Lingua 77 (1989): 113--27.

2018-05-26 Sat

■ #3316. 音変化の要因は第一義的に社会的である [sound_change][phonetics][sociolinguistics][drift][gvs][language_change]

Prins (267--68) の英語音韻史概説の最後に,音変化についての論考がついている.ちょっとした概説というべきものなのだが,実にすぐれた内容の文章だ.大母音推移 (gvs) を例に説明しており,一級の音変化論となっている.音声学的・構造主義的な要因による音変化もあることは認めつつ,第一義的な要因は社会的なものであると喝破している.その論考の一部ではあるが,とりわけ味読する価値のある部分を抜き出そう.

Though it may be difficult to account for a given change, it is possible to account for the possibility of change as such. Language is a social phenomenon and apart from the psychological causes operative in linguistic phenomena, it is obvious that social causes must have been largely responsible for or instrumental in sound-changes like the Great Vowel Shift in English, to which I shall confine my attention. The fundamental condition which makes sound-changes of this kind possible is the fact that phonemes are not always realized in the same manner by all people and in all circumstances, but that there are generally several allophones. If the phoneme had the unalterable rigidity of the signals, say, of the Morse code, evolution in language would be impossible. Since this is not the case and a certain latitude in the phonetic realization of phonemes is found, a certain allophone in a certain number of words may become the normal phonetic realization, which may then spread to other words and subsequently to all words containing that phoneme. Hence after a lapse of time the phoneme /i:/ may come to be realized as [əɪ] and later as [aɪ] and this may even --- though not necessarily --- affect the organically related back-vowel /u:/, which will then be realized as [əʊ], subsequently [ɑʊ]. Similarly the phoneme /e:/ may come to be realized as [i:], and the corresponding back-vowel /o:/ may --- but need not necessarily --- come to be realized as [u:].

This drift, then, to diphthongization of the high vowels can also be observed in Present Day English, though there is no evidence of the tendency to raise the mid-vowels /eɪ/ and /oʊ/ in PDE. Why the drift or tendency takes that particular direction is difficult to say, but that the change is socially conditioned is obvious. Such a tendency is often held in check or prevented by a strong formal tradition as observed in schools or universities or influential educated sections of the population, but when such traditions are weakened owing to social upheavals like domestic wars or internal migration or the mixing of population groups or the rise into power of other classes, such tendencies may spread and what was at one time a vulgar, regional or dialectal pronunciation may become the standard. This would also account for the fact that though linguistic change is a continuous process, there are periods when it is definitely accelerated. These will be found to coalesce with periods of social change, when standards of pronunciation break down. The result is a so-called independent sound-change. These few remarks must suffice here. A full discussion of the problem would require a book in itself.

20世紀の第3四半世紀という比較的早い段階で,社会言語学的な観点から音変化の問題をとらえていたことに驚く.社会的激変に伴う言語共同体どうしの交流や交代により,新たに有力な音韻(体系)が台頭してくるというダイナミックな捉え方は,妥当であるにとどまらず痛快ですらある.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

2018-03-27 Tue

■ #3256. 偏流と文法化の一方向性 [grammaticalisation][drift][unidirectionality][language_change][inflection][synthesis_to_analysis][teleology]

言語の歴史における偏流 (drift) と,文法化 (grammaticalisation) が主張する言語変化の一方向性 (unidirectionality) は互いに関係の深い概念のように思われる.両者の関係について「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1]),「#1971. 文法化は歴史の付帯現象か?」 ([2014-09-19-1]) でも触れてきたが,今回は Hopper and Traugott の議論を通じてこの問題を考えてみたい.

Sapir が最初に偏流と呼んだとき,念頭にあったのは,英語における屈折の消失および迂言的表現の発達のことだった.いわゆる「総合から分析へ」という流れのことである (cf. synthesis_to_analysis) .後世の研究者は,これを類型論的な意味をもつ大規模な言語変化としてとらえた.つまり,ある言語の文法が全体としてたどる道筋としてである.

一方,文法化の文脈でしばしば用いられる一方向性とは,ある言語における全体的な変化について言われることはなく,特定の文法構造がたどるとされる道筋についての概念・用語であり,要するにもっと局所的な意味合いで使われるということだ.

Drift has to do with regularization of construction types within a language . . ., unidirectionality with changes affecting particular types of construction. (Hopper and Traugott 100)

偏流と一方向性は,全体的か局所的か,大規模か小規模か,構文タイプの規則化に関するものか個々の構文タイプの変化に関するものかという観点から,互いに異なるものとしてとらえるのがよさそうだ.「一方向性」という用語が用いられるときには,日常用語としてではなく,たいてい文法化という言語変化理論上の術語として用いられということを意識していないと,勘違いする可能性があるので要注意である.

・ Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2018-01-20 Sat

■ #3190. 言語変化の偶然と必然,そして運命 [language_change][causation][teleology][spaghetti_junction][invisible_hand][drift]

「#2867. 言語変化の偶然と必然」 ([2017-03-03-1]) で論じた話題だが,九鬼周造の『偶然性の問題』を読んで,改めてこの問題について考えてみた.

偶然と必然は明らかに対立する概念である.しかし,私たちはときに「偶然の必然」や「必然的偶然」などのオクシモロンを口にする.なぜこのような矛盾した表現が可能なのだろうか.

九鬼 (74) によれば,因果的必然性と目的的偶然性は結びつきやすく,因果的偶然性と目的的必然性は結びつきやすい.つまり「異種結合」が起こりやすいという.

およそ機械観はその徹底した形においては因果的必然性のみより認めない.従って因果的偶然性の存在の余地はない.しかし,目的的必然性を否定し,その結果として,目的的偶然性を承認する.自然科学的世界観はこの傾向を代表している.それに反して,目的観が徹底的な形を取った場合には,目的的必然性によってのみ一切を説明しようとする.従って目的的偶然性は存在しない.その代りに,因果的必然性の否定の結果として,因果的偶然性は存在することができる.基督教神学が神の意志によってすべてを説明する場合,因果的偶然を意味する奇蹟の存在を認めるのはこの関係に基いている.この意味において,因果的必然性は目的的偶然性と結合しやすく,目的的必然性は因果的偶然性と結合しやすい.「偶然の必然」というような逆説的の語はこういう結合の可能性に基づいたものである.

つまり,ある現象が「必然でもあり偶然でもある」という言い方の1つの解釈は,それが因果的には必然だが目的的には偶然であるということだろう.この異種結合の解釈は,目的論 (teleology) ではなく機械論 (mechanism) の立場の解釈である.したがって,機械論的に理解すれば,言語変化もまた「必然でもあり偶然でもある」現象なのである.

この異種結合と関連して,九鬼 (244) が別の箇所で「偶然と運命」について論考している(以下,原著の傍点は下線で置き換えた).

偶然に対する形而上的驚異は運命に対する驚異の形を取ることがある.偶然が人間の実存性にとって核心的全人格的意味を有つとき,偶然は運命と呼ばれるのである.そうして運命としての偶然性は,必然性との異種結合によって,「必然―偶然者」の構造を示し,超越的威力をもって厳として人間の全存在性に臨むのである.

この考え方によれば,運命とは,ある人にとって「核心的全人格的意味」をもつ,因果的には必然だが目的的には偶然である現象と理解できるだろう.平たくいえば,人にとってきわめて重要な結果がもたらされた場合,本当は目的論的に偶然であったとしても,あたかも目的論的に必然であるかのようにとらえてしまう傾向があり,それを運命と呼びたがるということだ.

言語変化において,ときに運命と表現されることもある drift (偏流)について,この観点から考えてみるとおもしろい.印欧語族では数千年の間,屈折の衰退という drift が続いているとされるが,その駆動力の源泉が何であるかについては明確な出されていない.したがって,これをある種の運命であるととらえる論者がいる.そのような論者は,drift を印欧語族にとって「核心的全人格的意味」をもつものと信じており,それゆえに目的論的に必然の現象であるかのように感じて,運命と呼んでいるのではないか.つまり,drift という現象に多大な価値をおいているからこそ,ひょっとすると偶然の出来事にすぎないものを,運命という大仰な名前で,驚異をもって呼びたくなるのではないか.

言語変化の偶然,必然,運命の問題については,invisible_hand や spaghetti_junction の考え方も参照されたい.

・ 九鬼 周造 『偶然性の問題』 岩波書店,2012年.

2017-08-25 Fri

■ #3042. 後期近代英語期に接続法の使用が増加した理由 [subjunctive][lmode][prescriptive_grammar][prescriptivism][sociolinguistics][synthesis_to_analysis][drift][mandative_subjunctive]

英語史における接続法は,おおむね衰退の歴史をたどってきたといってよい.確かに現代でも完全に消えたわけではなく,「#326. The subjunctive forms die hard.」 ([2010-03-19-1]) や「#325. mandative subjunctive と should」 ([2010-03-18-1]) でも触れた通り,粘り強く使用され続けており,むしろ使用が増えているとおぼしき領域すらある.しかし,接続法の衰退は,総合から分析へ向かう英語史の一般的な言語変化の潮流 (synthesis_to_analysis) に乗っており,歴史上,大々的な逆流を示したことはない.

大々的な逆流はなかったものの,ちょっとした逆流であれば後期近代英語期にあった.16世紀末から急激に衰退した接続法は衰退の一途を辿っていたが,18世紀後半から19世紀にかけて,少しく回復したという証拠がある.Tieken-Boon van Ostade (84--85) はその理由を,後期近代の社会移動性 (social mobility) と規範文法の影響力にあるとみている.

The subjunctive underwent a curious development during the LModE period. While its use had rapidly decreased since the end of the sixteenth century, it began to rise slightly during the second half of the eighteenth century and into the nineteenth, when there was a sharp decrease from around 1870 onwards . . . . The temporary rise of the subjunctive has been associated with the influence of normative grammar, and though, this may explain the increased use during the nineteenth century, when linguistic prescriptivism was at its height and its effects must have been felt, in the second half of the eighteenth-century it must have been because of the strong linguistic sensitivity among social climbers rather than the actual effect of the grammars themselves. This is evident in the language of Robert Lowth and his correspondents: in Lowth's own usage, there is an increase of the subjunctive around the time when his grammar was newly published, and with his correspondents we found a similar linguistic awareness that they were writing to a celebrated grammarian . . . .

Tieken-Boon van Ostade は,規範文法の影響力があったとしてもおそらく限定的であり,とりわけ18世紀後半の接続法の増加のもっと強い原因は "social climbers" (成上り者)の上昇志向を反映した言語意識にあるとみている.

かりに接続詞の衰退を英語史の「自然な」流れとみなすのであれば,後期近代英語のちょっとした逆流は,人間社会のが「人工的に」生み出した流れということになろうか.「#2631. Curzan 曰く「言語は川であり,規範主義は堤防である」」 ([2016-07-10-1]) の比喩を思い起こさざるを得ない.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

2016-07-05 Tue

■ #2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退 [inflection][synthesis_to_analysis][vowel][final_e][ilame][drift][germanic][historiography]

英語史の大きな潮流の1つに,標題の現象がある.この潮流は,ゲルマン祖語の昔から現代英語にかけて非常に長く続いている傾向であり,drift (偏流)として称されることもあるが,とりわけ著しく進行したのは後期古英語から初期中英語にかけての時期である.Baugh and Cable (154--55) がこの過程を端的に要約している箇所を引こう.

Decay of Inflectional Endings. The changes in English grammar may be described as a general reduction of inflections. Endings of the noun and adjective marking distinctions of number and case and often of gender were so altered in pronunciation as to lose their distinctive form and hence their usefulness. To some extent, the same thing is true of the verb. This leveling of inflectional endings was due partly to phonetic changes, partly to the operation of analogy. The phonetic changes were simple but far-reaching. The earliest seems to have been the change of final -m to -n wherever it occurred---that is, in the dative plural of nouns and adjectives and in the dative singular (masculine and neuter) of adjectives when inflected according to the strong declension. Thus mūðum (to the mouths) > mūðun, gōdum > gōdun. This -n, along with the -n of the other inflectional endings, was then dropped (*mūðu, *gōdu). At the same time, the vowels a, o, u, e in inflectional endings were obscured to a sound, the so-called "indeterminate vowel," which came to be written e (less often i, y, u, depending on place and date). As a result, a number of originally distinct endings such as -a, -u, -e, -an, -um were reduced generally to a uniform -e, and such grammatical distinctions as they formerly expressed were no longer conveyed. Traces of these changes have been found in Old English manuscripts as early as the tenth century. By the end of the twelfth century they seem to have been generally carried out. The leveling is somewhat obscured in the written language by the tendency of scribes to preserve the traditional spelling, and in some places the final n was retained even in the spoken language, especially as a sign of the plural.

英語の文法体系に多大な影響を与えた過程であり,その英語史上の波及効果を列挙するとキリがないほどだ.「語根主義」の発生(「#655. 屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1])),総合から分析への潮流 (synthesis_to_analysis),形容詞屈折の消失 (ilame),語末の -e の問題 (final_e) など,英語史上の多くの問題の背景に「屈折語尾の衰退」が関わっている.この現象の原因,過程,結果を丁寧に整理すれば,それだけで英語内面史をある程度記述したことになるのではないか,という気がする.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-03-30 Wed

■ #2529. evolution の evolution (3) [evolution][history_of_linguistics][language_change][teleology][invisible_hand][causation][language_myth][drift][exaptation][terminology]

2日間にわたる標題の記事 ([2016-03-28-1], [2016-03-29-1]) についての第3弾.今回は,evolution の第3の語義,現在の生物学で受け入れられている語義が,いかに言語変化論に応用されうるかについて考える.McMahon (334) より,改めて第3の語義を確認しておこう.

the development of a race, species or other group ...: the process by which through a series of changes or steps any living organism or group of organisms has acquired the morphological and physiological characters which distinguish it: the theory that the various types of animals and plants have their origin in other preexisting types, the distinguishable differences being due to modifications in successive generations.

現在盛んになってきている言語における evolution の議論の最先端は,まさにこの語義での evolution を前提としている.これまでの2回の記事で見てきたように,19世紀から20世紀の後半にかけて,言語学における evolution という用語には手垢がついてしまった.言語学において,この用語はダーウィン以来の科学的な装いを示しながらも,特殊な価値観を帯びていることから否定的なレッテルを貼られてきた.しかし,それは生物(学)と言語(学)を安易に比較してきたがゆえであり,丁寧に両者の平行性と非平行性を整理すれば,有用な比喩であり続ける可能性は残る.その比較の際に拠って立つべき evolution とは,上記の語義の evolution である.定義には含まれていないが,生物進化の分野で広く受け入れられている mutation, variation, natural selection, adaptation などの用語・概念を,いかに言語変化に応用できるかが鍵である.

McMahon (334--40) は,生物(学)と言語(学)の(非)平行性についての考察を要領よくまとめている.互いの異同をよく理解した上であれば,(歴史)言語学が(歴史)生物学から学ぶべきことは非常に多く,むしろ今後期待のもてる領域であると主張している.McMahon (340) の締めくくりは次の通りだ.

[T]he Darwinian theory of biological evolution, with its interplay of mutation, variation and natural selection, has clear parallels in historical linguistics, and may be used to provide enlightening accounts of linguistic change. Having borrowed the core elements of evolutionary theory, we may then also explore novel concepts from biology, such as exaptation, and assess their relevance for linguistic change. Indeed, the establishment of parallels with historical biology may provide one of the most profitable future directions for historical linguistics.

生物(学)と言語(学)の(非)平行性の問題については「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]) も参照されたい.

2016-03-29 Tue

■ #2528. evolution の evolution (2) [evolution][history_of_linguistics][language_change][teleology][invisible_hand][causation][language_myth][drift][terminology]

昨日の記事 ([2016-03-28-1]) に引き続き,言語変化論における evolution の解釈について.今回は evolution の目的論 (teleology) 的な含意をもつ第2の語義,"A series of related changes in a certain direction" に注目したい.昨日扱った語義 (1) と今回の語義 (2) は言語変化の方向性を前提とする点において共通しているが,(1) が人類史レベルの壮大にして長期的な価値観を伴った方向性に関係するのに対して,(2) は価値観は廃するものの,言語変化には中期的には運命づけられた方向づけがあると主張する.

端的にいえば,目的論とは "effects precede (in time) their final causes" という発想である (qtd. in McMahon 325 from p. 312 of Lass, Roger. "Linguistic Orthogenesis? Scots Vowel Length and the English Length Conspiracy." Historical Linguistics. Volume 1: Syntax, Morphology, Internal and Comparative Reconstruction. Ed. John M. Anderson and Charles Jones. Amsterdam: North Holland, 1974. 311--43.) .通常,時間的に先立つ X が生じたから続いて Y が生じた,という因果関係で物事の説明をするが,目的論においては,後に Y が生じることができるよう先に X が生じる,と論じる.この2種類の説明は向きこそ正反対だが,いずれも1つの言語変化に対する説明として使えてしまうという点が重要である.例えば,ある言語のある段階で [mb], [md], [mg], [nb], [nd], [ng], [ŋb], [ŋd], [ŋg] の子音連続が許容されていたものが,後の段階では [mb], [nd], [ŋg] の3種しか許容されなくなったとする.通常の音声学的説明によれば「同器官性同化 (homorganic assimilation) が生じた」となるが,目的論的な説明を採用すると,「調音しやすくするために同器官性の子音連続となった」となる.

言語学史においては,様々な論者が目的論をとってきたし,それに反駁する論者も同じくらい現われてきた.例えば Jakobson は目的論者だったし,生成音韻論の言語観も目的論の色が濃い.一方,Bloomfield や Lass は,目的論の立場に公然と反対している.McMahon (330--31) も,目的論を「目的の目的論」 (teleology of purpose) と「機能の目的論」 (teleology of function) に分け,いずれにも問題点があることを論じ,目的論的な説明が施されてきた各々のケースについて非目的論的な説明も同時に可能であると反論した.McMahon の結論を引用して,この第2の意味の evolution の妥当性を再考する材料としたい.

There is a useful verdict of Not Proven in the Scottish courts, and this seems the best judgement on teleology. We cannot prove teleological explanations wrong (although this in itself may be an indictment, in a discipline where many regard potentially falsifiable hypotheses as the only valid ones), but nor can we prove them right; they rest on faith in predestination and the omniscient guiding hand. More pragmatically, alleged cases of teleology tend to have equally plausible alternative explanations, and there are valid arguments against the teleological position. Even the weaker teleology of function is flawed because of the numerous cases where it simply does not seem to be applicable. However, this rejection does not make the concept of conspiracy, synchronic or diachronic, any less intriguing, or the perception of directionality . . . any less real.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

2015-12-31 Thu

■ #2439. 大母音推移の英語音韻史上の意義 [gvs][vowel][diphthong][drift][teleology][language_change][historiography]

昨日の記事「#2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2)」 ([2015-12-30-1]) で,大母音推移の英語綴字史における意義について考察し,その再評価を試みた.では,大母音推移の英語音韻史上の意義は何だろうか.大母音推移は,当然ながら第1義的に音韻変化であるから,その観点からの意義と評価が最重要である.

昨日も引用した Brinton and Arnovick (313) が,大母音推移の音韻史上の意義について詳しく正確に論じている.

[The Great Vowel Shift] eliminated the distinction between long and short vowels that had characterized both the Old and Middle English phonological systems. The long vowels were replaced by either diphthongs or tense vowels, which contrasted with the lax short vowels. Thus, the vowel system underwent a significant change from one based on distinctions of quantity (e.g. OE god 'deity' vs gōd ('good') to one based on distinctions of quality. While modern English does have long and short vowels (e.g. sea vs ceased), this distinction is now merely an allophonic difference, completely predictable by the voicing qualities or number of consonants that follow the vowel.

大母音推移を契機として,英語の母音体系が量に基づくものから質に基づくものへと変容を遂げたというの指摘は,大局的かつ重要な洞察である.大袈裟にいえば,社会の革命や人生の方向転換に相当するような変身ぶりではないだろうか.母音の量の区別を重視する日本語のような言語の母語話者にとって,現代英語の音声の学習は易しくないが,これも大母音推移に責任の一端があるということになる.日本語母語話者にとっては,大母音推移以前の母音体系のほうが馴染みやすかったに違いない.

ある音韻変化をその言語の音韻史上に位置づけ,大局的に評価するという試みは,これまでも行われてきた.例えば,母音変化に関しては「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]),「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]),「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]),「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1]) で論じてきたとおりである.

しかし,このような大局的な評価それ自体は,いったい歴史言語学において何を意味するものなのだろうか.そのような評価の背景には,偏流 (drift) や目的論 (teleology) といった言語変化観の気味も見え隠れする.大母音推移を通じて,言語の歴史記述 (historiography) という営みについて再考させられる機会となった.

2015年も hellog 講読,ありがとうございました.2016年もよろしくお願いします.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2015-08-16 Sun

■ #2302. 拡散的変化の一方向性? [lexical_diffusion][language_change][causation][schedule_of_language_change][unidirectionality][drift]

「#2299. 拡散の駆動力3点」 ([2015-08-13-1]) で引用した De Smet (3) は,言語変化の拡散に繰り返し見られる2つの特徴に触れている."gradualness" と "unidirectionality" だ.

. . . diffusional changes do have two recurrent characteristics. First, they are gradual and their gradualness is context bound, which means that different environments are affected by change at different times or in a different pace. This context-bound gradualness has been disputed for some changes . . . ; yet in many cases, . . . context-bound gradualness is immediately apparent from the data. While this suggests that gradualness is perhaps more pronounced for some changes than for others, there is no denying that it is a central aspect of some major grammatical developments.

Second, diffusional changes are unidirectional, in the sense that once an environment has been conquered by change it is not normally yielded back. Unidirectionality here does not mean that diffusion proceeds indefinitely but simply that there is a time window in which distributions can grow continuously, without any serious fallback or fluctuation. This consistency of change sometimes seems natural. For instance, in actualization it might be thought of as a systematic bearing out of the logical consequences of syntactic reanalysis. In grammaticalization, consistent collocational expansion often follows from semantic bleaching. But in other cases, . . . a single straightforward explanation for directionality seems lacking, making the directionality observed all the more mystifying.

De Smet の挙げる1つめの特徴,言語変化は環境ごとに徐々に拡散していくという特徴は,確かに受け入れてよいだろう.Aitchison 流にいえば "rule generalisation" (95) によって,少しずつ進んでいくのが典型である.

しかし,2つめの特徴,言語変化の一方向性 (unidirectionality) については,議論すべき問題がいくつかあるように思われる.まず,De Smet が自ら引用の最後で変化の一方向性の "mystifying" であること指摘しているように,その原因を明らかにするという大きな問題が残されている.これは,Sapir の drift (偏流)に与えた "mystical" との評価を思い起こさせる (see 「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1])) .

次に,言語変化の拡散には,途中で頓挫してしまうもの,あるいは一時的ではあれ逆流したり,少なくともブレーキがかかったりするケースがあることである.例えば,私自身の行った初期近代英語期における名詞複数の -s 語尾の拡散という事例では,南西部方言において一時的に対抗馬 -n の隆盛があり,-s の拡散にはむしろブレーキがかかった.その後,-s の拡散は勢いを取り戻したので,最終的には「成功」したといえるかもしれないが,全面的に変化の一方向性を受け入れてよいものなのか,再考を促す事例ではある.

De Smet も,このような例外にみえる事例の可能性も念頭に置きながら,慎重に "unidirectionality" という概念を持ちだしているようではある.その但し書きの1つが "a time window" だが,実は,これが便利すぎて都合のよすぎる概念装置なのではないかとも思っている.上掲の -s の例でいえば,拡散にブレーキがかかる直前までを1つの時間窓とすれば,確かに一方向に進んでいるようにみえる.また,ブレーキの直後からをもう1つの時間窓とすれば,これもまた一方向に進んでいるようにみえる.一方向性を正当化するためには,時間窓を「都合よく」設定することができるように思われる.

・ De Smet, Hendrik. Spreading Patterns: Diffusional Change in the English System of Complementation. Oxford: OUP, 2013.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2015-03-13 Fri

■ #2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である [exaptation][grammaticalisation][syntax][generative_grammar][unidirectionality][drift][reanalysis][evolution][systemic_regulation][teleology][language_change][invisible_hand][functionalism]

「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) でみたように,英語史で生じてきた主要な統語変化はいずれも「機能範疇の創発」として捉えることができるが,これは「機能投射構造の外適応」と換言することもできる.古英語以来,屈折語尾の衰退に伴って語彙投射構造 (Lexical Projection) が機能投射構造 (Functional Projection) へと再分析されるにしたがい,語彙範疇を中心とする構造が機能範疇を中心とする構造へと外適応されていった,というものだ.

文法化の議論では,生物進化の分野で専門的に用いられる外適応 (exaptation) という概念が応用されるようになってきた.保坂 (151) のわかりやすい説明を引こう.

外適応とは,たとえば,生物進化の側面では,もともと体温保持のために存在していた羽毛が滑空の役に立ち,それが生存の適応価を上げる効果となり,鳥類への進化につながったという考え方です〔中略〕.Lass (1990) はこの概念を言語変化に応用し,助動詞 DO の発達も一種の外適応(もともと使役の動詞だったものが,意味を無くした存在となり,別の用途に活用された)と説明しています.本書では,その考えを一歩進め,構造もまた外適応したと主張したいと思います.〔中略〕機能範疇はもともと一つの FP (Functional Projection) と考えられ,外適応の結果,さまざまな構造として具現化するというわけです.英語はその通時的変化の過程の中で,名詞や動詞の屈折形態の消失と共に,語彙範疇中心の構造から機能範疇中心の構造へと移行してきたと考えられ,その結果,冠詞,助動詞,受動態,完了形,進行形等の多様な分布を獲得したと言えるわけです.

このような言語変化観は,畢竟,言語の進化という考え方につながる.ヒトに特有の言語の発生と進化を「言語の大進化」と呼ぶとすれば,上記のような言語の変化は「言語の小進化」とみることができ,ともに歩調を合わせながら「進化」の枠組みで研究がなされている.

保坂 (158) は,言語の自己組織化の作用に触れながら,著書の最後を次のように締めくくっている.

こうした言語自体が生き残る道を探る姿は,いわゆる自己組織化(自発的秩序形成とも言われます)と見なすことが可能です.自己組織化とは雪の結晶やシマウマのゼブラ模様等が有名ですが,物理的および生物的側面ばかりでなく,たとえば,渡り鳥が作り出す飛行形態(一定の間隔で飛ぶ姿),気象現象,経済システムや社会秩序の成立などにも及びます.言語の小進化もまさにこの一例として考えられ,言語を常に動的に適応変化するメカニズムを内在する存在として説明でき,それこそ,ことばの進化を導く「見えざる手」と言えるのではないでしょうか.英語における文法化の現象はまさにその好例であり,言語変化の研究がそうした複雑な体系を科学する一つの手段になり得ることを示してくれているのです.

言語変化の大きな1つの仮説である.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-01-07 Wed

■ #2081. 依存音韻論による大母音推移の分析 [phonology][gvs][vowel][diphthong][meosl][drift][teleology]

「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) と「#2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性」 ([2015-01-06-1]) で引用・参照した池頭 (Ikegashira) は,"A Dependency Approach to Great Vowel Shift" と題する論文で,依存音韻論 (dependency phonology; DP) の枠組みで大母音推移 (gvs) を分析している.私は依存音韻論については無知に等しいが,その分析によれば大母音推移を含めた英語の主要な音韻変化には一貫した方向性を見いだすことができると議論されており,関心をもったので論文を読んでみた.案の定,理論の素人には難しかったが,要点は呑み込めたと思う.

依存音韻論に立脚した分析によると,大母音推移の音韻変化は,一貫して音節構造を軽くする ("lightening") 方向で作用したという.依存音韻論による「軽さ」の定義は高度に専門的であり私には的確に説明することはできないが,ポイントは大母音推移を構成する各音韻変化がいずれも一貫した方向性をもっており,したがって一貫して記述することができるという主張である.そのような主張がなされるからには,偏流 (drift) や言語変化の目的論 (teleology) という主題も無関係ではあり得ない.実際,Ikegashira (42) は英語史における一貫した "lightening" の偏流に言い及んでいる.それから,大母音推移を構成する各音韻変化の同時性をも主張している.

GVS is a change which is caused by that 'drift' (or tendency) of English to make the total weight of words lighter. To make all the 'long' vowels lighter, the phonological element |a| is made less powerful either by lowered (sic) to the the dependent position from the governing position or by deletion. In the cases of the vowels where there is no |a|, [i:] and [u:], the only way to make them lighter is to change the 'middle weight' phonological elements [i] and [u] with the lightest one |ə|. / . . . . As a result of lightening, the vowels have been raised or made into diphthongs. The problem of the starting point of this change thus has no meaning. It was 'simultaneous'. It is quite natural to suppose that GVS occurred at the same time as a result of the long and continuous 'trend' of English to lighten words in some way.

理論的には,複合的な音韻変化を一貫して説明できるのは確かに魅力である.同じような動機から,Ritt の「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) も,drift という古い言語学上の問題に迫ったのだろうと思う.だが,素朴な疑問として,一貫した理論的な説明と各母音の変化の同時性とがどのように直接に結びつくのだろうか.大母音推移が一貫して "lightening" の方向を目指しているという仮説を受け入れたとしても,それは各音韻変化が同時に起こったことを自動的に含意するのだろうか.押し上げ説 (push chain) でも引き上げ説 (drag chain) でもないという意味では,「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) とも通じる一種のバラバラ説と言ってもよさそうだが,理論的な普遍説とも呼べそうだ.

なお,同じ依存音韻論の分析によれば,大母音推移に先立つ中英語の開音節長化 (meosl) は,入力の短母音の各々に音韻要素 |a| が付加されたものとして一貫して記述されるという (Ikegashira 35) .理論の魅力と課題を再確認できる話題である.

・ Ikegashira (Kadota), Atsuko. "A Dependency Approach to Great Vowel Shift." 『津田塾大学言語文化研究所報』22号,2007年,31--43頁.

2014-12-20 Sat

■ #2063. 長母音に対する制限強化の歴史 [drift][vowel][phonetics][meosl][homorganic_lengthening][shocc]

「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) で,Görlach による英語史における母音変化を概観した.母音変化の歴史に一貫してみられる潮流として,Ritt は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) でみたように強化の歴史を唱えているが,別の角度から,もう1つの標記に掲げた潮流が指摘できるかもしれない.

池頭 (128--29) は,中尾 (117--42, 142--51) を参照しながら,英語史における母音の主要な長化と短化を,時代ごとに以下のように整理している(古英語から中英語にかけての変化については,「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) も参照).

〈古英語期〉

(1) 同器性長化 (Homorganic Lengthening)

gōld, lāmb, fīndan 'find' lāng

〈中英語期〉

(2) 開音節長化 (Open Syllable Lengthening)

bāke mēte 'meat' hōle lōve < OE lufu week < OE wike

(3) 母音接続長化 (Hiatus Lengthening,フランス借入語)

gīant < giant pōet < poet

〈初期近代英語期〉

(4) 無声摩擦音前位置長化 (lengthening before voiceless fricatives)

(/a/, /ɔ/ ___ [f, s, θ]) blāst mōss stāff sōft bāth clōth

〈古英語期〉

(5) 3子音前位置短化 (shortening before three consonants)

godspell deoppra 'deeper' wundrian 'wonder'

(6) 2子音前位置短化 (shortening before two consonants, 重子音を含む)

fifta 'fifth' sohte '(he) sought' læssa 'less'

(7) 3音節短化 (Trisyllabic Shortening)

laferce 'lark' halidæġ 'holiday' emetiġ 'empty'

〈中英語期〉

(8) 同器性短化 (Homorganic Shortening)

land wind enden 'end'

(9) /u:/-短化 / ___ [x, v, m]

ruf < rōugh 'rough' plume < plūme 'plum'

〈初期近代英語期〉

(10) 短子音前短化 (shortening before a single consonant)

breath dread blood good cloth

(11) 開音節短化 (Open Syllable Shortening)

heavy weapon pleasant seven

(12) 2音節短化 (shortening in two syllabic words)

nickname < ēkename breakfast twopence

母音の長化と短化の歴史をこのように整理した上で,池頭は,短化が長化よりも多く観察される点,一度長化したものがのちに短化を受ける例がある点を指摘した.英語史全体としてみると,短化が優勢であり,長化に対する制限が強まってきたという潮流が感じられる.池頭 (129--30) 曰く,

古英語以来,英語では長い母音に対する文脈上の制限が強まっていると考えられる.古英語初期には二重母音であっても長・短が存在し,長母音が出現する環境も特に制限されていなかった.ところが早い時期に長二重母音が姿を消し,続いて3子音の前位置において長母音を許さなくなり((5)3子音前位置短化),引き続き2子音前でも長母音が生起できなくなった((6)2子音前位置短化).初期近代英語期に入ると短子音の前でも短化が起こった((10)短子音前短化).語全体の音節構造に関するものでは,古英語期に語末から3音節目で長母音が許されなくなり((7)3音節短化),初期近代英語期に入って2音節語の語末から2音節目(第1音節)でも短化が起こった((12)2音節短化).全体としては,古英語期にかなり長母音に対する制限が強まったと考えられる.

上記は大局的な英語音韻史観ともいえるが,ではなぜそのような潮流が見られるのだろうか.これは英語音韻史の究極的な課題だろう.

・ 池頭(門田)順子 「"Consonant cluster" と音変化 その特異性と音節構造をめぐって」『生成言語研究の現在』(池内正幸・郷路拓也(編著)) ひつじ書房,2013年.127--43頁.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow