2026-02-13 Fri

■ #6136. 2022年秋の特別展示「Homo loquens 『しゃべるヒト』ことばの不思議を科学する」のウェブ版が公開 [notice][linguistics][historical_linguistics][world_englishes][variety]

2022年の秋に大阪で開催された「コトバの祭典」というべき大規模な展示を覚えていますでしょうか? 私自身もちらっとだけ展示協力の形で関わらせていただいた国立民族学博物館(民博)の特別展「Homō loquēns 『しゃべるヒト』 --- ことばの不思議を科学する」です.本ブログでも,「#4876. 国立民族学博物館で言葉の特別展が始まっています!」 ([2022-09-02-1]) および 「#4955. 国立民族学博物館の特別展「しゃべるヒト」の開催は11月23日(水)までです」 ([2022-11-20-1]) で取り上げたことがありました.

当時,民博に訪問できなかった方,あるいは展示の興奮をもう一度味わいたいという方に朗報です.この度,同特別展示のウェブ版が公開されました.以下よりアクセスしてみてください.

・ 「Homō loquēns 『しゃべるヒト』 --- ことばの不思議を科学する」ウェブサイト

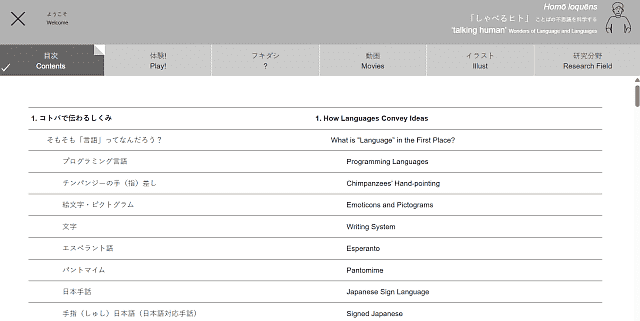

ウェブ版では,実際の展示室で紹介されていたコンテンツが,デジタルアーカイブの形で再構成されています.「コトバで伝わるしくみ」「コトバを操る身体のしくみ」「コトバを身につけるしくみ」「コトバの多様性」「コトバとヒトの関係の多様性」「コトバの研究の多様性」といった多岐にわたるテーマが網羅されており,いながらにして言語学の最前線に触れることができます.

さて,私自身がこのプロジェクトにおいて展示協力として関わらせていただいたのは,「言語の分岐」に関するセクションでした.「英語の300年間」と題する図で,近代における英語の世界的な拡大と,それに伴う多様化(分岐)が示されています.

・ 「言語の分岐 英語の300年間」

ここではイギリス諸島で話されていた英語の諸変種がベースとなって,そこからアメリカ,アジア,アフリカ,オセアニアへ拡散していき,新たな変種が派生していく様子が模式的に描かれています.言語が地理的に離れ,時間の経過とともに独自の進化を遂げていく様子は,言語のダイナミズムを感じさせます.英語史という時間軸の視点と,英語方言学という空間軸の視点が交差する様を味わうことができると思います.

こちらのウェブサイトは,未完成の部分もありますが,今後順次公開されていくことになるとのことです.特別展での展示パネルのテキストや図表がこのように公開されることで,一過性のイベントで終わることなく,言語学や英語史の学習リソースとして永続的に活用できるようになったことは,とても有意義なことです.

民博の展示室で圧倒されたあの日から数年が経ちましたが,こうしてウェブ版として再会してみると,改めてコトバという存在の奥深さに気づかされます.ぜひ皆さんも,このデジタル特別展に訪れてみてください.

なお,当時,特別展を楽しんだ私の感想は,heldio 配信回としても記録されています.ご関心のある方は,「#536. 民博特別展「しゃべるヒト」に訪問中」をお聴きいただければ.

2026-02-11 Wed

■ #6134. 朝日新聞紙上での「いのほた」朝カル講座の紹介 --- 「AI 時代と言葉の未来」 [inohota][inohotanaze][asacul][notice][inoueippei][ai][sociolinguistics][historical_linguistics][linguistics]

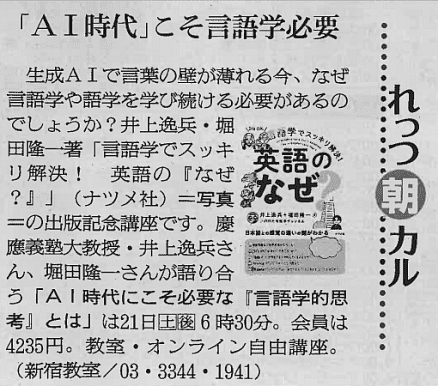

本日2月11日の朝日新聞紙上にて,来たる2月21日(土)に開催される朝日カルチャーセンター新宿教室での特別対談講座「AI 時代にこそ必要な「言語学的思考」とは」が紹介されました.先日の記事 「#6113. 朝カルで井上逸兵さんと「AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは」 --- 「いのほたなぜ」出版記念」 ([2026-01-21-1]) でも告知しましたが,新聞という媒体を通じて改めて多くの方にこの特別対談講座のお知らせが届くことを嬉しく思います.

新聞では,次のように紹介されています.

「AI時代」こそ言語学必要

生成AIで言葉の壁が薄れる今,なぜ言語学や語学を学び続ける必要があるのでしょうか?井上逸兵・堀田隆一著「言語学でスッキリ解決! 英語の『なぜ?』」(ナツメ社)=写真=の出版記念講座です.慶應義塾大教授・井上逸兵さん,堀田隆一さんが語り合う「AI時代にこそ必要な『言語学的思考』とは」は21日(土)後6時30分.会員は4235円.教室・オンライン自由講座.(新宿教室)

今回の講座は,昨年10月に刊行した井上逸兵さんとの共著 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』の出版記念という位置づけです.しかし,単なる本の解説にとどまるつもりはありません.むしろ,本書の根底にある著者2人の言葉への視点を,現代の喫緊の課題である生成AIとの関わりにおいてアップデートする試みとなります.

現在,私たちは生成AIの驚異的な進化を目の当たりにしています.翻訳の精度は上がり,もっともらしい文章が瞬時に生成されるようになりました.一見すると,言語の壁は技術によって克服されつつあるかのように思えます.しかし,ここで私たちは立ち止まって考える必要があります.AIがもっともらしい文字列を出力するとき,そこには人間が言葉を紡ぐときに不可欠な意味や文脈,あるいは相手への配慮といった社会的な営みが存在しているのでしょうか.

井上さんの専門である社会言語学は,言語が社会の中でどのように機能し,人間関係を構築するかを明らかにします.一方,私の専門である英語史や歴史言語学は,言語が時間の流れの中でどのように変容し,現代の姿に至ったのかという通時的な視点を提供します.この2つの視点を交差させながら,AI時代における人間の言葉とは何なのか,という本質的な問いへのヒントが見えてくるはずです.

今回の対談では,AI が生成するテキストが世界を埋め尽くすなかで,私たちの言語感覚がどのように変容し得るのか,そして言語学を学ぶことがいかにして人間らしさを再発見する手助けとなるのかについて,熱く,かつ楽しく議論を展開したいと思います.

言語学的思考は,単なる知識の蓄積ではありません.当たり前だと思っている言葉の裏側にある仕組みや歴史を意識し,批判的に,かつ深く理解するための眼差しのことです.この眼差しもつことで,AI に振り回されるのではなく,AI を使いこなしつつ,より豊かなコミュニケーションを営むことが可能になると考えています.

講座は2月21日(土)の18:30からです.井上さんは新宿の教室で,私はオンラインで登壇いたします.遠方の方も Zoom でご参加いただけますし,2週間の見逃し配信サービスもあります..詳細はこちらの申し込みページをご覧ください.

AI時代の言葉の未来について,皆さんと一緒に考えていきたいと思っています.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-09-10 Wed

■ #5980. 「言語変化は雨樋に従う」 [language_change][metaphor][conceptual_metaphor][language_myth][historical_linguistics]

Burridge and Bergs が,言語変化論の書籍の最後で,Kuryłovicz を引用しながら,言語変化 (language_change) をめぐる印象的な比喩 (metaphor) を紹介している.すぐれた比喩なので,その部分を引用したい.

10.5 WHERE TO FROM HERE?

As we have emphasized throughout this book, change schemas . . . do not follow prescribed courses determined by exceptionless laws or principles, but it is possible to talk about preferred pathways of change --- those "gutters" that channel language change, to use that image famously invoked by Kuryłovicz (1945). Referring specifically to analogical change, Kuryłovicz likened these developments to episodes of rain. While we may not be able to predict when it will rain, or even if it will, once the rain has fallen, we know the direction the water will flow because of gutters, drainpipes and spouting. An important goal of historical linguistics is thus to gain a clearer picture of these "gutters of change", in other words, to refine our notions of natural and unnatural change . . . . (272)

雨樋でも雨水溝でも排水路でもよいのだが,これらは雨水の流れる道筋を決める.言語変化にもまた流れやすい道筋があり,それを突き止めるのが歴史言語学の重要な目的なのだという.雨と同様に言語変化がいつ起こるかは分からない.また,ときには通常の道筋から外れることもあるだろう.しかし,言語変化の雨樋を探るのが言語変化論者の仕事であると.

言語(変化)に関する様々な比喩については,「#4540. 概念メタファー「言語は人間である」」 ([2021-10-01-1]) とそこに挙げたリンク先を参照.

・ Burridge, Kate and Alexander Bergs. Understanding Language Change. Abingdon: Routledge, 2017.

・ Kuryłovicz, Jerzy. "La nature des procès dits 'analogiques'." Acta Linguistica 5 (1945): 15--37.

2025-06-20 Fri

■ #5898. 英語史研究において「コーパスを用いる」ことの難しさ [corpus][historical_linguistics][speech][writing][methodology][register]

標題は,定期的に戻って考えておく必要のある問題である.先日も大学院の授業にて関連する議論が展開したので,ここで改めて検討しておきたい.

近年,英語史研究においてコーパスを用いることは,当たり前の手法となっている.現代英語ほどではないが,過去の英語においてもそれなりの規模のテキストデータにアクセスできるようになったことで,過去の言語現象を客観的かつ定量的に分析することが可能となり,多くの画期的な知見がもたらされている.

しかし,コーパスに基づく英語史研究の隆盛は,ある違和感を生み出してもいる.それは,データがあるものしか語られないし,語れない,という問題だ.歴史コーパスは,現存する書かれたテキストから構成される.これは,古英語から中英語を経て初期近代英語期までの言語資料は,書き言葉でしか残されていないという絶対的な制約がある以上,致し方のないことではある.歴史英語の大半は,原則として話し言葉ではなく書き言葉の情報しか与えてくれないのだ.

しかし,この制約は,古い英語に専門的に接していればいるほど,忘れられやすいものでもある.歴史コーパスには,あたかも当時の英語全体が,すなわち書き言葉の背後にあると仮定される話し言葉をも含めた英語資料が収められているかのような錯覚に陥りやすいのだ.実際には,コーパスのなかには,話し言葉は,少なくとも直接的には収められていないにもかかわらずだ.同様に,書き言葉に付されにくいジャンルの言語使用や,社会的に周縁化された人々の言語資料も,コーパスに含まれてないことが多い.コーパスを用いても,書かれなかったレジスターの英語の歴史にはアクセスできないのだ.コーパスを常用する英語史研究者は,書かれなかったものの歴史を語ることの難しさ,そしてその重要性を意識しておく必要がある.

このように議論するのは,コーパスの限界をネガティヴに指摘して終わるためではない.むしろコーパスを補完する他の視点をもつことの重要性を強調するためである. 言語学的素養,文献学的知識,社会的背景の理解などを組み合わせることで,コーパスデータだけでは見えてこない言語の歴史に光を当てようとすることが肝要である.

関連して,以下の記事も参照.

・ 「#307. コーパス利用の注意点」 ([2010-02-28-1])

・ 「#367. コーパス利用の注意点 (2)」 ([2010-04-29-1])

・ 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])

・ 「#1280. コーパスの代表性」 ([2012-10-28-1])

・ 「#2584. 歴史英語コーパスの代表性」 ([2016-05-24-1])

・ 「#2779. コーパスは英語史研究に使えるけれども」 ([2016-12-05-1])

・ 「#3967. コーパス利用の注意点 (3)」 ([2020-03-07-1])

・ 「#4915. 英語史のデジタル資料 --- 大学院のデジタル・ヒューマニティーズ入門講義より」 ([2022-10-11-1])

・ 「#4916. デジタル資料を用いた研究の功罪について議論しました」 ([2022-10-12-1])

・ 「#5280. 本年度も大学院生とデジタル資料を用いた研究の功罪について議論しました」 ([2023-10-11-1])

2025-05-11 Sun

■ #5858. 言語において変わるものと変わらないもの --- 「いのほた言語学チャンネル」より [inohota][youtube][language_change][historical_linguistics][notice][christianity][oe][loan_word][borrowing]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は,原則として毎週水曜日と日曜日の午後6時に最新回が配信されています.多くの方にご覧いただいています.ありがとうございます.おかげさまで言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました(チャンネル登録者は目下1.42万人).

1週間前に配信された「#333. 変化したことより変化してないことの方がおもしろい!?新しい歴史言語学」が,思いのほかよく視聴されています.20分ほどの動画です.ぜひご視聴いただければ.

この回のテーマは,本ブログでも中心的に取り上げてきた言語変化 (language_change) です.言語は常に揺れ動き,時代とともにその姿を変えていきますが,その一方で,変化しない要素も存在します.今回の動画では,この言語変化のダイナミズムと,その陰に潜む不変性に焦点を当てました.

まず言語変化研究の現状を概観し,歴史言語学 (historical_linguistics) における伝統的な視点を紹介しています.一般的に,歴史言語学は,ある言語に注目し,その変遷の歴史を追う学問と捉えられています.しかし,言語の歴史を捉える上で重要なのは,変化した事象だけでなく,連綿と受け継がれてきた,つまり変わらなかった事象にも目を向けることであると論じました.

社会や文化が大きく変動する際に,言語もまた影響を受け,発音が変容したり,新しい語彙が生まれたり,既存の語の意味が変わったり,あるいは文法が変化したりします.しかし,その一方で,社会の変化にもかかわらず,従来の形式を保持し続ける言語項目も存在します.動画では,この「不変化」の重要性について,具体的な例を挙げながら議論を展開しました.

特に興味深い例として簡単に触れたのが,英語における God という単語です.古英語期,イングランドにキリスト教が浸透する過程で,多くのキリスト教関連用語がラテン語から導入されました.しかし,「神」という最も根源的な概念を表わす単語は,対応するラテン語の deus を借りるなどではなく,ゲルマン語起源の god が生き残りました.なぜ,他の多くの用語がラテン語によって置き換えられたにもかかわらず,この単語については現代に至るまでその形を保ち続けているのでしょうか.この問いを探ることは,単なる語源研究にとどまりません.言語共同体の文化や歴史に迫ろうとする試みでもあります.以下に関連する過去記事を挙げておきます.

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か」 ([2011-09-09-1])

・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),

・ 「#2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1)」 ([2016-08-11-1])

・ 「#3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー」 ([2018-07-31-1])

動画では,この他にも,言語(不)変化の背後にある力学について触れています.言語は,川の流れのように常に変化していきます.しかし,その川底には,時を超えて変わらない岩盤のような要素も存在しているのです.言語変化という現象を多角的に捉える視点を提供できたのであれば幸いです.

2024-10-31 Thu

■ #5666. 歴史言語学,言語普遍性,言語類型論 [historical_linguistics][dialectology][typology][universal][history_of_linguistics]

昨日の記事「#5665. 言語類型論研究の系譜と現代の潮流」 ([2024-10-30-1]) で類型論 (typology) の学史を振り返った.今回も関連する話題を.

言語学では,古今東西の諸言語の相違点と共通点を探る試みがなされてきた.歴史言語学や方言学は,とりわけ言語の分岐に関心があるので,相違点に注目しがちである.一方,言語普遍性を求める研究は,定義上,共通点を探る.ある意味では,その中間にあって諸言語間の相違点と共通点に目配せし,絶対的,相対的,あるいは確率的な普遍性を探ろうとするのが言語類型論ともいえる.この3者の関係について,Crystal (84) の端的な解説を読んでみよう.

The languages of the world present us with a vast array of structural similarities and differences. Why should this be so? One way of answering this question is to adopt a historical perspective, investigating the origins of language, and pointing to the importance of linguistic change . . . . An alternative approach is to make a detailed description of the similarities or differences, regardless of their historical antecedents, and proceed from there to generalize about the structure and function of human language.

There are two main ways of approaching this latter task. We might look for the structural features that all or most language have in common; or we might focus our attention on the features that differentiate them. In the former case, we are searching for language universals; in the latter case, we are involving ourselves in language typology. In principle, the two approaches are complementary, but sometimes they are associated with different theoretical conceptions of the nature of linguistic enquiry.

結局,言語という山のトンネルを異なる方向から掘り進めているという違いがあるにすぎない.理論上の立ち位置の違いはもちろんあるが,お互いに知見を交流させる努力こそが求められるのだろうと思う.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd. Cambridge: CUP, 2003.

2024-09-25 Wed

■ #5630. 語源学とは何か? --- 『英語語源辞典』 (p. 1647) より [hellive2024][khelf][kdee][etymology][terminology][archaeology][history][philology][methodology][lexicology][historical_linguistics][comparative_linguistics]

一昨日の Voicy heldio にて「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」を配信しました.これは,9月8日に heldio を媒体として開催された「英語史ライヴ2024」の午前9時過ぎから生配信された精読会のアーカイヴ版です.研究社より出版されている『英語語源辞典』の巻末の専門的な解説文を,皆で精読しながら解読していこうという趣旨の読書会です.当日は多くのリスナーの方々に生配信でお聴きいただきました.ありがとうございました.

khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)が MC を務め,そこに「英語語源辞典通読ノート」で知られる lacolaco さん,およびまさにゃんこと森田真登さんが加わり,45分間の集中精読会が成立しました.ニッチな企画ですが,非常に濃い議論となっています.『英語語源辞典』のファンならずとも楽しめる配信回だと思います.ぜひお聴きください.以下は,精読対象となった文章の最初の2段落です (p. 1647) .

1. 語源学とは何か

語源学の目的は,特定言語の単語の音形(発音・綴り字)と意味の変化の過程を可能なかぎり遡ることによって,文献上または文献以前の最古の音形と意味を同定または推定し,その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある.したがって,語源学はフィロロジーの一分科あるいは語彙論に属するが,その方法論と実践とにおいて,歴史・比較言語学と密接に関連し,また歴史的考証や考古学の成果をも援用する.

英語の場合であれば,現代英語から中期英語 (Middle English: 略 ME),古期英語 (Old English: 略 OE) の段階にまで遡る語史的語源的研究と,さらに英語の成立以前に遡ってゲルマン基語 (proto-Germanic: 略 Gmc),印欧基語 (Proto-Indo-European: 略 IE) の段階を扱う遡源的語源研究とが考えられる.ある単語の語源を特定するためには,この両面を通じて,形態の連続性と同時に意味の連続性が確認されなければならない.そして,英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう.

上記配信回を受けて,私の感想です.この2段落は,実はかなり難解だと思います.2点を指摘します.1つめに「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」をすんなりと理解できる読者は少ないのではないでしょうか.私自身もこの文の字面の「意味」は理解したとしても,それがどのような「意義」をもつのかを理解するには少々の時間を要しましたし,その理解が当たっているのかどうかも心許ないところです.

2つめは,最後の部分「英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう」です.この箇所については,本当にいうまでもないほど自明なのだろうか,という疑問が生じます.というのは,時間的にみる限り,語史的考察は遡源的考察に先行しないからです.それなのに「英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべき」というのは,むしろ矛盾しているように聞こえないでしょうか.この2点目については,この後の段落を読めば,確かに真意がわかってきます.いずれにせよ,なかなかの水準の高い最初の2段落ではないでしょうか.

1点目について私は考えるところがあるのですが,皆さんも改めて「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」の解釈を考えていただければと思います.

語源学とは何か? という問いについては,hellog より以下の記事を参照.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

ここまでのところで『英語語源辞典』に関心をもった方は,ぜひ入手していただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-04-28 Sun

■ #5480. 2022年の日本歴史言語学会のシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」の概要が公開されました [notice][jshl][symposium][historical_linguistics][lexicology][standardisation][emode][japanese][contrastive_language_history][german][french][chinese][latin][greek][renaissance]

1年半ほど前のことになりますが,2022年12月10日に日本歴史言語学会にてシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐって」が開かれました(こちらのプログラムを参照).学習院大学でのハイブリッド開催でした.同年に出版された,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)が J-STAGE 上で公開されました.PDF形式で自由にダウンロードできますので,ぜひお読みいただければと思います.セクションごとに分かれていますので,以下にタイトルとともに抄録へのリンクを張っておきます.

・ 趣旨説明 「日中英独仏・対照言語史 --- 語彙の近代化をめぐって」(高田博行,学習院大学)

・ 講演1 「日本語語彙の近代化における外来要素の受容と調整」(田中牧郎,明治大学)

・ 講演2 「中国語の語彙近代化の生態言語学的考察 --- 新語の群生と「適者生存」のメカニズム」(彭国躍,神奈川大学)

・ 講演3 「初期近代英語における語彙借用 --- 日英対照言語史的視点から」(堀田隆一,慶應義塾大学)

・ 講演4 「ドイツ語の語彙拡充の歴史 --- 造語言語としてのアイデンティティー ---」(高田博行,学習院大学)

・ 講演5 「アカデミーフランセーズの辞書によるフランス語の標準化と語彙の近代化 ---フランス語の標準化への歩み」(西山教行,京都大学)

・ ディスカッション 「まとめと議論」

講演3を担当した私の抄録は次の通りです.

初期近代英語期(1500--1700年)は英国ルネサンスの時代を含み,同時代特有の 古典語への傾倒に伴い,ラテン語やギリシア語からの借用語が大量に英語に流れ込んだ.一方,同時代の近隣ヴァナキュラー言語であるフランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語などからの語彙の借用も盛んだった.これらの借用語は,元言語から直接英語に入ってきたものもあれば,他言語,典型的にはフランス語を窓口として,間接的に英語に入ってきたものも多い.さらには,借用要素を自前で組み合わせて造語することもしばしば行なわれた.つまり,初期近代英語における語彙の近代化・拡充は,様々な経路・方法を通じて複合的に実現されてきたのである.このような初期近代英語期の語彙事情は,実のところ,いくつかの点において明治期の日本語の語彙事情と類似している.本論では,英語と日本語について対照言語史的な視点を取りつつ,語彙の近代化の方法と帰結について議論する.

先に触れた編著書『言語の標準化を考える』で初めて対照言語史 (contrastive_language_history) というアプローチを導入しましたが,今回の論考はそのアプローチによる新たな挑戦として理解していただければと思います.

・ 高田 博行・田中 牧郎・彭 国躍・堀田 隆一・西山 教行 「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」『歴史言語学』第12号(日本歴史言語学会編),2024年.89--182頁.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2022-06-04 Sat

■ #4786. 歴史言語学研究における「証拠」の問題 [evidence][methodology][historical_linguistics][mindmap]

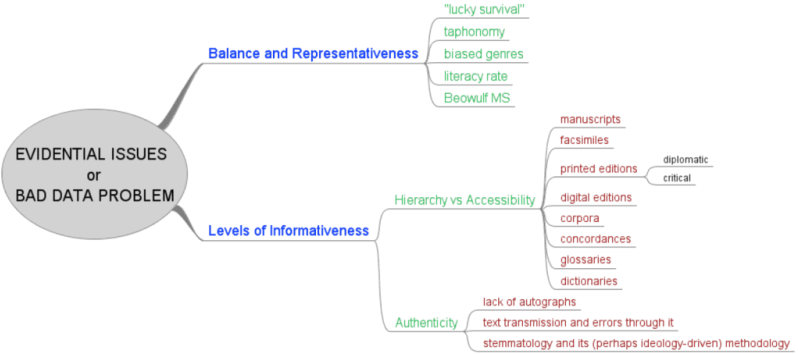

英語史を含む歴史言語学研究において「証拠」 (evidence) を巡る議論は,方法論上の問題としてきわめて重要である.歴史に関わる研究の宿命として,常に「証拠不足」あるいは "bad data problem" と呼ばれる症状がついて回るからだ.

20世紀以降の録音資料を別とすれば,歴史言語研究のソースは事実上文字資料に限られる.現存する文字資料はかつて存在した文字資料全体の一部にすぎないし,質的にも劣化したものが多い.これは避けて通れない現実である.

このメタな証拠の問題に関して大学院の授業で話しをする機会があった.講義用のメモとしてマインドマップを作成したので公開しておきたい(まだ整理の途中で Ver. 0.7 くらいのもの).

授業では「証拠」の問題を具体的に掘り下げていくに当たって,関連する hellog 記事群を参照しながら話しをした.こちらの記事セットを参照.

2022-03-29 Tue

■ #4719. 歴史言語学の観点からみる方言学とは? [dialectology][historical_linguistics][variation][variety][hel][language_change]

方言学 (dialectology) と聞けば,ある言語の諸地域方言について調査し,それぞれの特徴を整理して示す分野なのだろうと思われるだろう.もちろん,それは事実なのだが,それだけではない.まず,「方言」には地域方言 (regional dialect) だけではなく社会方言 (social dialect) というものもある.また,私自身のように歴史言語学の観点からみる方言学は,さらに時間という動的なパラメータも考慮することになる.より具体的にいって英語史と方言学を掛け合わせたいと考えるならば,少なくとも空間,時間,社会という3つのパラメータが関与するのだ.

この話題について「#4168. 言語の時代区分や方言区分はフィクションである」 ([2020-09-24-1]) で論じたが,そこで引用した Laing and Lass の論考を改めて読みなおし,もっと長く引用すべきだったと悟った."On Dialectology" (417) という冒頭の1節だが,上記の事情がうまく表現されている.

There are no such things as dialects. Or rather, "a dialect" does not exist as a discrete entity. Attempts to delimit a dialect by topographical, political or administrative boundaries ignore the obvious fact that within any such boundaries there will be variation for some features, while other variants will cross the borders. Similar oversimplification arises from those purely linguistic definitions that adopt a single feature to characterize a large regional complex, e.g. [f] for <wh-> in present day Northeast Scotland or [e(:)] in "Old Kentish" for what elsewhere in Old English was represented as [y(:)]. Such definitions merely reify taxonomic conventions. A dialect atlas in fact displays a continuum of overlapping distributions in which the "isoglosses" delimiting dialectal features vary from map to map and "the areal transition between one dialect type and another is graded, not discrete" (Benskin 1994: 169--73).

To the non-dialectologist, the term "dialectology" usually suggests static displays of dots on regional maps, indicating the distribution of phonological, morphological, or lexical features. The dialectology considered here will, of course, include such items; but this is just a small part of our subject matter. Space is only one dimension of dialectology. Spatial distribution is normally a function of change over time projected on a geographical landscape. But change over time involves operations within speech communities; this introduces a third dimension --- human interactions and the intricacies of language use. Dialectology therefore operates on three planes: space, time, and social milieu.

歴史社会言語学的な観点から方言をみることに慣れ親しんできた者にとっては,この方言学の定義はスッと入ってくる.通時軸や言語変化も込みでの動的な方言学ということである.

・ Laing, M. and R. Lass. "Early Middle English Dialectology: Problems and Prospects." Handbook of the History of English. Ed. A. van Kemenade and Los B. L. Oxford: Blackwell, 2006. 417--51.

・ Benskin, M. "Descriptions of Dialect and Areal Distributions." Speaking in Our tongues: Medieval Dialectology and Related Disciplines. Ed. M. Laing and K. Williamson. Cambridge: D. S. Brewer, 1994. 169--87.

2020-11-23 Mon

■ #4228. 歴史言語学は「なぜ変化したか」だけでなく「なぜ変化しなかったか」をも問う [historical_linguistics][language_change][suppletion]

標題は,英語史を含め歴史言語学的研究を行なう際に常に気に留めておきたいポイントである.通常「歴史」とは変化の歴史のことを指すととらえられており,無変化や現状維持は考察するに値しないと目されている.無変化や現状維持は,いわば変化という絵が描かれる白いキャンバスにすぎない,という見方だ.

しかし,近年では,変化こそが常態であり,無変化こそが説明されるべきだという主張も聞かれるようになってきている.私としては,両方の見方のバランスをとって,変化にせよ無変化にせよ何かしら原因があると解釈しておくのが妥当だと考えている.

この問題と関連して,Fertig (9) による短いが説得力のある主張に耳を傾けよう.

Historical linguistics is commonly defined as 'the study of language change'. Some scholars do focus exclusively on changes and assume that if nothing changes, then there is nothing to account for. A large and growing number of scholars, however, recognize that lack of change can sometimes be just as remarkable and worthy of investigation as change (Milroy 1992; Nichols 2003). An obvious example from morphology is the apparent resistance of analogical change in certain highly irregular paradigms, such as English good--better--best; have--has--had; bring--brought; child--children, etc. . . . This all suggests that we should define historical linguistics as the study of language history rather than of (only) language change.

「なぜ変化しなかったか」を真剣に問うた論者の1人が,引用中にも言及されている社会言語学者 Milroy である.この Milroy の洞察との関連で書いてきた記事として「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]),「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]),「#2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」」 ([2016-05-14-1]) を挙げておきたい.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Nichols, Johanna. "Diversity and Stability in Language." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 283--310.

2020-11-21 Sat

■ #4226. 言語変化と通時的対応関係 [language_change][diachrony][historical_linguistics][terminology][etymology][oe_dialect]

Fertig (7) に "Change vs. diachronic correspondence" と題する節をみつけた.この2つは歴史言語学において区別すべき重要な概念である.この区別を意識していないと,思わぬ誤解に陥ることがある.

Linguists often use 'change' to refer to correspondences among forms that may be separated by centuries or millennia, e.g. Old English stān and Modern English stone or Middle English holp and Modern English helped. For purposes of comparative reconstruction, diachronic correspondences that relate forms separated by hundreds of years may be just what one needs, but such correspondences often mask a complex sequence of smaller developments that may have taken a very circuitous route. Linguists who are serious about understanding how change actually happens often point to the fallacies that arise from treating diachronic correspondences as if they directly reflected individual changes. Where plentiful data allows us to examine the course of a change in fine-grained detail, the picture that emerges is often very different from what we would posit if we only had evidence of the 'before' and 'after' states . . . .

異なる2つの時点において(主として形式について)対応関係が認められる1組の言語項があるとき,その2つの言語項は何らかの通時的な線で結びつけられて然るべきである.この通時的な線こそが,その言語項が遂げた変化の実態である.しかし,時間に沿ってよほど細かな証拠が得られない限り,その線が直線なのか曲線なのか,曲線であればどんな形状の曲線なのか,分からないことが多い.その過程を慎重に推測し,せいぜい点線でつなげることができれば及第点であり,厳密に実線で描けるという幸運な状況は稀のように思われる.否,根本的な問いとして,最初に対応関係を認めた2つの言語項が,本当に対応関係があるものとみなしてよいのか,というところから議論しなければならないかもしれないのである.

具体例を1つ挙げよう.現代標準英語には「古い」を意味する old という語がある.一方,古英語にも同義の eald という語が確認される.千年の時間の隔たりはあるものの,意味や用法はほぼ一致しており,形式的にも十分に近似しているため,この2つの言語項の間に通時的対応関係が認められるとは言えそうだ.しかし,通時的対応関係を認めたとしても,音変化を通じて直線的に eald → old へと発展したと結論づけるのは早計である.丁寧に音変化を考察すれば分かるが,eald は古英語ウェストサクソン方言における形態であり,現代標準英語の old という形態の直接の祖先ではないからだ.むしろ古英語アングリア方言の ald に遡るとみるべきである.だとすれば,eald と old の関係は,直接的でも直線的でもないことになる.ald と old がなす直接的・直線的な関係に対して,eald が初期の部分で斜めに絡んできている,というのが正しい解釈となる.

点と点を結ぶ線(直線か曲線か)に関して,「点と点」の部分が通時的対応関係を指し,「線」の部分が言語変化を指すと考えておけばよい.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2020-01-06 Mon

■ #3906. 系統学の歴史言語学への適用について (2) [evolution][methodology][biology][archaeology][historical_linguistics][comparative_linguistics][phylogenetics]

昨日の記事 ([2020-01-05-1]) に引き続き,系統学の方法論を歴史言語学に応用する問題について.

昨日も引用した三中は,「考古学は進化学から何を学んだか?」と題した別の論考で,生物の系統学を他の分野に適用しようとする際にあげられる批判に対して反論を展開しつつ,オブジェクトに応じた因果プロセスを探求することの重要性を説いている (207--08) .ここで念頭に置いているのは,考古学的な遺物の系統推定である.

文化的構築物としての考古学的遺物の「系統関係」とは何かを考察することは大きな意味がある.系統学的な考古学研究に対する頑強な反対意見の一つとして,生物学的な現象を前提とする系統発生の概念と系統推定法をこれらの遺物にそのまま適用することはそもそもまちがいではないかという反論である.

たしかに,生物が生物を生殖によって生み出すという意味で,遺物が遺物を生むわけではない.考古学的な遺物には必ずそれを工作した原始人がいる.その工作者の知能や心象あるいは文化的伝承を通じて,遺物は遺物を生み出すといえる.〔中略〕

しかし,研究対象であるオブジェクトがどのような因果的背景のもとに祖先から子孫への伝承で生じてきたかは,系統発生のパターンの問題ではなく,むしろそれぞれのオブジェクト固有の由来に関するプロセス仮定であると解釈すればいいのではないだろうか.古写本の伝承仮定はある一つの祖本を手本とする書写という因果プロセスが前提となる.一方,有性生殖をする生物集団ではそれぞれの個体だけでは遺伝は生じない.雌雄が存在する個体群を前提としてはじめて系統発生の素過程が進行しうる.また言語ならば複数の話者からなる集団(部族)を仮定してはじめて言語や方言の進化を論じることができるだろう.

オブジェクトを問わず,系統推定はマーカー(標識)となる情報源にしたがってベストの系統仮説を選び出す.生物の場合であっても,たとえば形態形質にてらした系統推定の場合,表現型である個々の形質(たとえばカエルの前肢とかクワガタの角)にもとづく系統推定は「足が足を生む」とか「角が角を生む」というような仮定を置いているわけではけっしてない.足や角の形状は系統推定のためのマーカーにすぎないからである.

それとまったく同様に,系統推定の情報源としての遺物を考古学的マーカーとみなすならば,最初に挙げたような反論は退けることができるだろう.

では,言語というオブジェクトを想定した系統学において,その分岐の因果プロセスやマーカーは何になるだろうか.19世紀に興隆した比較言語学の場合でいえば,因果プロセスの仮定は,音変化の規則性 ("Ausnahmslose Lautgesetze") と,それを共有する/しない話者集団の離合集散ということになろう.また,マーカーは語の音韻形式ということになる.このような因果プロセスやマーカーの設定が必ずしもベストとはいえない云々は議論できるかもしれないが,系統学を応用した比較言語学のアーキテクチャそのものは十分に有効とみてよいだろう.

・ 三中 信宏 「考古学は進化学から何を学んだか?」『文化進化の考古学』中尾 央・松木 武彦・三中 信宏(編),勁草書房,2017年.125--65.

2020-01-05 Sun

■ #3905. 系統学の歴史言語学への適用について (1) [evolution][methodology][family_tree][biology][comparative_linguistics][manuscript][abduction][phylogenetics][historical_linguistics]

生物進化や生物分類の研究で発展してきた系統学 (phylogenetics) の方法論が言語変化や写本伝達などの文化進化にも適用することができるのではないか,という気付き自体はさほど新しいものではないが,その重要性が注目されるようになったのは最近のことである.系統学の諸分野への一般的な適用に関して精力的に啓蒙活動を行なっている論者の1人に,三中がいる.本ブログでも,歴史言語学の観点から「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]),「#3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から」 ([2018-01-02-1]),「#3175. group thinking と tree thinking」 ([2018-01-05-1]) の記事で紹介してきた.

今回読んだのは,三中による「考古学は進化学から何を学んだか?」と題する論考である.生物系統学と歴史言語学の関連を述べた箇所 (129--30) をみつけたので,引用しよう(引証文献への言及は中略する).

「一般化オブジェクト系統学」は,この分野の歴史を振り返るならば,異なる諸分野で繰り返し“再発見”されてきたロジックである.たとえば,写本系図学や歴史言語学において最節約法(分岐学)に基づく系統推定法が,生物系統学と並行して独立に“再発見”されてきた事例をまず挙げるべきだろう.写本の転写過誤や言語の音韻変化が伝承される過程でさらなる変異を遂げるという因果プロセスが仮定できるとき,現存する子孫写本や子孫言語の情報に基づいて祖本や祖語を推定することが原理的に可能である.そして,それらの形質状態変化の総数を最小化するという最節約基準を置けば,生物のみならず言語や写本の系統関係を共通の最節約法によって推定できる.私が想定している一般化オブジェクト系統学は,この「アブダクション」による推論様式を一般的な歴史復元のロジックとみなしている.

なかでも,生物系統学との関わりを近年強めてきた歴史言語学では,生物分子系統学のさまざまな統計モデルを言語系統推定に利用しつつある.当然予想されるように,生物と言語ではその時空的変化を担う因果過程に違いがあるのだから,共通の系統推定法をそのまま適用するのはまちがっているのではないかという批判も実際に提起されている.しかし,共通のロジックを適用することと個別の条件設定を調整することは別の問題である.たとえ同じ生物であっても,有性生殖をするかしないかどうか,交雑が起こりやすいかどうか,共生進化があるかどうかは場合によって大きく異なり,それに応じて系統推定を実行するときの前提条件やモデル設定は大きく変わる可能性がある.それを考えるならば,オブジェクト間の違いは歴史の推定や探求にとっては実は深刻ではないと結論しても問題ないだろう.むしろ,オブジェクトのもつ性質の違いを考慮した系統樹の推定や進化の考察を適切に行っているかどうかのほうがはるかに重要である.考古学や先史学においても,まったく同様に,遺物など文化構築物の系統や変遷を研究する際には,共通の総論としてのロジックと個別の各論としてのオブジェクト特性とは分けて議論する必要があるだろう.

生物学で発展してきた方法論をそのまま言語変化の研究に当てはめるという姿勢には,批判もあるだろう.生物と言語はまったく異なるオブジェクト(進化子)であり,その変化や変異のあり方も大いに異なっているにもかかわらず,同じ方法論を並行的に適用するのは危険であると.しかし,三中は系統学の手法を「そのまま」適用するなどとは一言も述べていない.むしろ,オブジェクトが異なるという点には,最大限の注意を払うべきだと主張している.オブジェクトに応じて細かいチューニングは必要だが,機械(ロジック)そのものは共通して使える,と力説しているのだ.

日常的にも学術的にも,生物と言語はしばしば互いに喩えられてきた.しかし,2つはあくまで異なるオブジェクトであり,短絡的な比較は慎まなければならない.私も,これまでこの点には注意してきたつもりである(cf. 「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#2529. evolution の evolution (3)」 ([2016-03-30-1]),「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1]),「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1]),「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1]),「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])).しかし,短絡的でない熟慮された比較ならば,多くの場合,有益なはずにちがいない.系統学の歴史言語学への適用について,もう少し真剣に考えてもよさそうだ.

・ 三中 信宏 「考古学は進化学から何を学んだか?」『文化進化の考古学』中尾 央・松木 武彦・三中 信宏(編),勁草書房,2017年.125--65.

2018-04-23 Mon

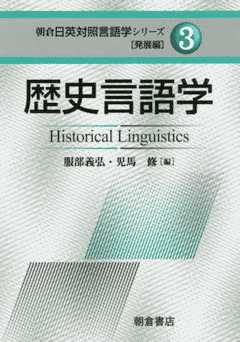

■ #3283. 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]が出版されました [notice][hel_education][historical_linguistics]

この3月に,私も寄稿させていただいた 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.が出版されました.朝倉書店の紹介ページをどうぞ.

この本は,日英対照言語学をテーマとしたシリーズ中の一冊として,歴史言語学・言語史を専門とする8名の執筆者によって書かれたものです.日英語を比較対照し,かつ歴史言語学の視点を取った解説書というのは,これまでに意外となかったジャンルです.大学などで英語史を講義していても,関連する日本語の話題に引きつけながら論じられるかどうかで学生の反応が変わるのを日々経験しているので,日英比較対照の視点をもった歴史言語学は必要だと思っていました.

|

服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.200頁.ISBN: 9784254516333.定価3400円(税別). |

本書の目次は,以下の通りとなっています.

第1章 日本語史概観 [清水 史]

1.1 日本語という言語

1.2 日本語史の資料

1.3 日本語史の時期区分

1.4 文字史・表記史概観

第2章 英語史概観 [児馬 修]

2.1 言語(英語)の歴史とは

2.2 英語の系統(449年以前の歴史概観)

2.3 英語史の時代区分とその根拠

2.4 古英語の資料(7世紀から11世紀の初めまで):その特徴と留意点

2.5 中英語の資料(11世紀から15世紀まで):その特徴と留意点

2.6 英語と社会(標準語と呼べるものが出現する前の不安定期)

2.7 16世紀?17世紀概観

2.8 18世紀?21世紀概観(近代後期?現代)

第3章 音変化 [服部義弘]

3.1 音変化総説

3.2 英語における音変化

3.3 日本語の音韻体系と音変化

3.4 音変化の日英対照

第4章 韻律論の歴史 [岡崎正男]

4.1 英詩の形式の変遷

4.2 古英語頭韻詩と中英語頭韻詩の形式

4.3 中英語期のさまざまな脚韻詩の形式

4.4 近代英語期以降の脚韻詩

4.5 無韻詩と自由詩における句またがり

4.6 英詩の押韻に関する問題

4.7 日本語定型詩の詩形の変遷概観

4.8 『万葉集』の詩形

4.9 『万葉集』以後の詩形

4.10 音数律の本質と詩形の内なる変化

4.11 その他の論点

第5章 書記体系の変遷 [堀田隆一]

5.1 書記言語と音声言語

5.2 書記体系の歴史

5.3 書記体系の変化

第6章 形態変化・語彙の変遷 [輿石哲哉]

6.1 本章の構成

6.2 形態・語彙に関する基本的な概念

6.3 形態論・語彙の変化

6.4 英語の形態変化・語彙の変遷

6.5 日本語の形態変化・語彙の変遷

6.6 英語と日本語の比較

第7章 統語変化 [柳田優子]

7.1 語順の変化

7.2 英語における語順の変化

7.3 日本語における語順の変化

第8章 意味変化・語用論の変化 [堀田隆一]

8.1 意味と意味変化

8.2 意味変化の類型

8.3 意味変化の要因

8.4 意味変化の仕組み

8.5 語用論の変化

第9章 言語変化のメカニズム [保坂道雄]

9.1 言語変化の要因と理論的説明

9.2 文法化現象

9.3 言語変化と言語進化

私は「第5章 書記体系の変遷」 (pp. 89--105) と「第8章 意味変化・語用論の変化」 (pp. 151--69) を執筆しました.特に5章の日英語の書記体系に関する歴史対照言語学的視点は珍しいと思いますので,関心のある方はぜひご一読ください.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow