hellog〜英語史ブログ / 2025-07

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-07-31 Thu

■ #5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか? [hel_education][sobokunagimon][voicy][heldio][khelf][inohota][inoueippei]

今年度の大学の前期も無事に終了.学期末に,英語史概説の講義について履修者から感想や意見を募った.多少の編集を加えつつ,匿名のままでコメントを紹介したい.

・ 言語の変化というものは,合理化・規則化されていったというだけの内面的な理由ではなく,その地域,その話者の文化・社会との関係性といった外面的な理由も探らなければ語ることはできないという,英語史の意議や深みを知ることができた

・ 「英語史」という学術領域がしっかりあるということに興味を持ってとった授業だったが,総じて学問としての面白さ,過去の歴史から現代を見つめ直す面白さを知れたと思う.その中で,初回の授業であった英語に対する純粋な疑問を受講生から集めて,それを解説する回は,学問に対する素直な姿勢と純粋な疑問から展開される学問の面白さを実感した.

・ 英語史の講義を通して,単なる英語の歴史を学んでいるのではなくて,「社会」のことも学べるという新たな視点を持つことができた.この新たな視点を持ってこれからの講義に臨みたいし,また新たな価値を創出したいと感じた.

・ 私は単語やつづりをおぼえるのがとても苦手で苦労している.しかし,その単語一つ一つに注目し,「これは,○○語由来かな」や「こういう経緯でこのつづりになったのかな」と考えを巡らせれば,英語学習もより楽しくなるのではないかと思った.歴史を学んだことで英語学習がよりおもしろくなると思う.

・ この学びにおいて,当初自分が現代英語の構成要素をかんちがいしていたように,今自分の回りにあるものに対しての認識のズレ,そしてそれを直そうとする中で新たな学びがあることが大切だと思いました.この授業をうけて,英語史だけでなく,自分の普段からの物の見方を変えてみようとまで思うことができました.

・ 言語というものが,それ単体としては成り立たず,社会と歴史と深く関わりがあることを証明するよい例であろう.言語を遡るという行為は人間の豊かな歴史的はぐくみを可視化させるものだと感じた.

・ 英語史や言語史もまた人が紡いできた歴史であるからこそ,画一的な物の見方や解釈を押しつけず,多面的に判断することを大切にしたいと思えたことが私にとって何よりの価値であった.

・ 私は最初「英語史」と聞いて身構えていた.しかし,英語を学習し始めたころから抱いてきた疑問について,英語史を学ぶなかで解決していくことができた.学べば学ぶほどおもしろくなるのが,この英語史だと感じた.高校で世界史を選択していた私にとって,英語史は大好きな英語と世界史のミックスであり,毎回目からうろこの内容であった.世界史で学んだ人名たちが,こんなにも英語に影響を及ぼしていることは衝撃だった.

そして,最後にきわめつけの名コメントを挙げよう.

・ グリムの法則は飲み会ネタで使える.現代英語学の井上先生が言語学のトピックは飲み会で使えると言っていたが,確かにその通りだと思った.

ということで,井上逸兵さんとお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を,ぜひよろしくお願いします(笑)

先日,今回の記事と同趣旨で Voicy heldio にて履修者のコメントを紹介した.本記事と合わせて,ぜひ「#1522. 「英語史」の講義を終えて --- 2025年度前期版」をお聴きいただければ.

2025-07-30 Wed

■ #5938. but に関する用法上の注意は11点もある [but][conjunction][adverb][prescriptive_grammar][contamination]

多義語 but については,様々な用法上の注意点が指摘されている.Partridge の Usage and Abusage によれば,but やそれを含むフレーズに関連して,少なくとも11点の注意事項が見出しとして立てられている.多義語であり日常語であるがゆえに注目が集まるのだろう.

only を意味する副詞としての but の誤用については,only それ自体に寄せられている誤用事例に準ずる(cf. 「#1923. only の意味の but」 ([2014-08-02-1])).前置詞 but については,後続する語句の格が問題となる(cf. 「#5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題」 ([2025-07-21-1])).ほかにマイナーな用例に関する指摘も多々あるのだが,ここではメジャーな「しかし」を意味する通常の接続詞としての用法に関する誤用に注目したい.Partridge (56) を引用する.

but (conunction) is wrongly used in the following, quoted by C. C. Boyd (Grammar for Grown-Ups) from a newspaper: 'A gale swept the roads, and his (Mr Cobham's) machine was unprotected. At midnight he attached a second anchor, but the machine weatherd the gale undamaged.' This is what is called a non sequitur. But must be used instead of and; the sentence should read: '. . . his machine was unprotected, but weathered the gale . . . because he had attached a second anchor.'

The conjunction but is also incorrect in the following: 'He will certainly say of Mallet that as a detective he was remarkable not so much for the questions he put but for those he avoided putting' (John Ferguson); not so much . . . as is correct, but the sentence might also read: '. . . not for the questions he put, but for those . . .'.

J. B. Priestley, in English Humour, falls into the same error: 'He [Munden] was not so much a comic actor, consciously presenting an amusing part, but a real comedian . . .': here but should be as.

前半の例は,何が「逆接」なのかが厳密に検討されずに発出された文に関わる「誤用」で,逆接の but にはよくある部類だろう.日本語でも同様の例は後を絶たない.

後半の例は,not so much A as B と not A but B という類義の構文の混交 (contamination) である.

ちなみに,同書では順接の and については用法上の注意点が12点もある.さすがである.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2025-07-29 Tue

■ #5937. 従位接続詞以外に従位節であることを標示する手段は? [conjunction][subordinator][syntax][word_order][interrogative_pronoun][relative_pronoun][inversion][construction][comment_clause]

昨日の記事「#5936. 現代英語の従位接続詞一覧」 ([2025-07-28-1]) で取り上げた従位接続詞 (subordinator = subordinating conjunction) について調べるなかで,従位接続詞を使用する以外にも従位節であることを標示する手段が多々あることを知った.Quirk et al. (§§11.12) が,4つの方法に言及している.

(a) wh- 語

間接疑問文,関係詞節,譲歩節などを導く.具体的には who/whom/whose, which, where, when, whether, how, what, why; whoever, whomever (rare), whichever, wherever, whenever, whatever, however などが用いられる.これらによって導かれる節のなかで主語,目的語,補語,付加語などの役割を果たし,厳密な意味での「接続詞」とはいえないものの,接続詞的な機能を有するとはいえる.

(b) 関係詞 that

接続詞 that とは,統語的な役割が異なる.

(c) 語順倒置 VS

例を見るのが早い.Had I known more, I would have refused the job. のような文の前半部分における倒置は,If I had known more とパラフレーズすることができ,統語的に従位節と同等となる.

Sad though/as I was のような不規則な語順の構文も,これに準じる.

(d) いわゆる「分詞構文」

「従位節」の定義にもよるが,The match will take place tomorrow, weather permitting. のように,非定形動詞が用いられるケースを考慮することができる.

ほかには,形式ゼロで導かれる従位節がある.例えば,従位接続詞として,あるいは関係詞としての that は,しばしば省略されるので,形式ゼロとなり得る (ex. I suppose (that) you're right) .また,評言節では,You're right, I suppose. のように,明示的なマーカーを欠くことが多い.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-07-28 Mon

■ #5936. 現代英語の従位接続詞一覧 [conjunction][coordinator][subordinator][syntax]

昨日の記事「#5935. 現代英語の等位接続詞一覧」 ([2025-07-27-1]) に続き,今回は接続詞 (conjunction) のなかでも従位接続詞 (subordinator = subordinating conjunction) に注目し,その一覧を掲げたい.参照するのは Quirk et al. (§§11.9--11) である.

[ 単純従位接続詞 ]

after, (al)though, as, because, before, but (that), if, how(ever), like (familiar), once, since, that, till, unless, until, when(ever), where(ver), whereas, whereby, whereupon, while, whilst (especially BrE)

[ 複合従位接続詞 ]

・ that で終わるもの

in that, so that, in order that†, such that, except that, for all that, save that (literary)

・ that がオプションのもの

now (that), providing (that), provided (that), supposing (that), considering (that), given (that), granting (that), granted (that), admitting (that), assuming (that), presuming (that), seeing (that), immediately (that), directly (that)

・ as で終わるもの

as far as, as long as, as soon as, so long as, insofar as, so far as, inasmuch as (formal), according as, so as (+ to + infinitive)

・ than で終わるもの

sooner than (+ infinitive), rather than (+ infinitive)

・ その他

as if, as though, in case

[ 相関従位接続詞 ]

if . . . then, (al)though . . . yet/nevertheless, as . . . so

more/-er/less . . . than, as . . . as, so . . . as, so . . . (that), such . . . as, such . . . (that), no sooner . . . than

whether . . . or

the . . . the

ほかに古めかしい従位接続詞として albeit, lest, whence, whither を加えてもよい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-07-27 Sun

■ #5935. 現代英語の等位接続詞一覧 [conjunction][coordinator][subordinator][syntax]

「#947. 現代英語の前置詞一覧」 ([2011-11-30-1]) に続き,典型的な機能語 (function word) とされる接続詞 (conjunction) の一覧を掲げたい.接続詞には等位接続詞 (coordinator = coordinating conjunction) と従位接続詞 (subordinator = subordinating conjunction) があり,今回は前者の一覧を示す.参照するのは Quirk et al. (§9.28) である.

[ 純粋な等位接続詞 ]

and, or, but

[ 従位接続詞に近い等位接続詞 ]

for, so that

一覧するというほどの数ではなく,実はこれで尽きてしまう.

純粋な等位接続詞かどうか怪しいものの1つ for については,「#1542. 接続詞としての for」 ([2013-07-17-1]) を参照されたい.

ほかに nor も候補としてあげられるかもしれないが,and など別の等位接続詞が先行し得る点で,純粋な等位接続詞とはいえない.both, either, neither の3語については,and, or, but とともに構成される相関接続詞 (correlative conjunction) の一部にとどまること,nor と同様に別の等位接続詞が先行し得ることから,純粋な等位接続詞とはいえない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-07-26 Sat

■ #5934. but (that) の代用としての but what [but][conjunction][syntax][relative_pronoun][expletive]

「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) および「#5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より」 ([2025-07-24-1]) で触れたが,but には but what という妙な用法がある.but that としても,あるいは but 単体としても確認される用法だが,どういうわけか but what としても現われる.基本的には that . . . not の意を表わし,否定を含意する従属節を導く用法だ.Poutsma (793) に解説がある.

In good colloquial language, and even in ordinary Standard English, but what often takes the place of but that; thus in:

- I don't say but what he's as free as ever. Dick., Bleak House, Ch. XLIX, 410.

- Who knew but what he might yet be lingering in the neighbourhood? Mrs. Gask., Cranf., Ch. X, 187.

It is difficult to find a grammatical explanation of this construction. Possibly it is due to the influence of but what, often found at the head of attributive adnominal clauses, although also here there is a serious grammatical anomaly, viz. the use of what when the reference is to persons (Ch. XVI, 12), as in:

- He had no visible friends, but what had been acquired at Highbury. Jane Austen, Emma, Ch. III, 22.

- There's no Tulliver but what's honest. G. Eliot, Mill, III, Ch. IX, 243.

According to the O. E. D. (s.v. but, 30), "but what often occurs for but that in various senses and is still dial. and colloq."

この what を強いて文法的に解釈するのならば,従属節を導くだけの機能をもつ点で虚辞とみなしてよいだろう.関連して「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1]) も参照.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, II. Groningen: P. Noordhoff, 1926.

2025-07-25 Fri

■ #5933. 等位接続詞 but の「逆接」 [adversative][conjunction][semantics][pragmatics][presupposition][negative][negation][oximoron][but]

日本語の「しかし」然り,英語の but 然り,逆接の接続詞 ((adversative) conjunction) と呼ばれるが,そもそも逆接とは何だろうか.今回は英語の but を用いた表現に注目するが,例えば A but B とあるとき,A と B の関係が逆接であるとは,何を意味するのだろうか.

最も単純に考えれば,A と B が意味論的に反意の場合に,その関係は逆接といえるかもしれない.しかし,意味論的に厳密に反意の場合には,but を仲立ちとして組み合わされた表現は,逆接というよりは矛盾,あるいは撞着語法 (oxymoron) となってしまう.She is rich but poor. のような例だ.

したがって,多くの場合,but による逆接の表現は,意味論的に厳密な反意というよりも語用論的なズレというべきなのかもしれない.A を理解するために必要な前提 (presupposition) が B では通用しないとき,換言すれば A から期待されることが B で成立しないとき,語用論的な観点から,それを逆接関係とみなす傾向があるのではないか.

この辺りの問題をつらつらと考えていたが,埒が明かなそうなので,Quirk et al. (§13.32)に当たってみた.

The use of but 13.32

But expresses a contrast which could usually be alternatively expressed by and followed by yet. The contrast may be in the unexpectedness of what is said in the second conjoin in view of the content of the first conjoin:

John is poor, but he is happy. ['. . . and yet he is happy']

This sentence implies that his happiness is unexpected in view of his poverty. The unexpectedness depends on our presuppositions and our experience of the world. It would be reasonable to say:

John is rich, but he is happy.

if we considered wealth a source of misery.

The contrast expressed by but may also be a repudiation in positive terms of what has been said or implied by negation in the first conjoin (cf 13.42):

Jane did not waste her time before the exam, but studied hard every evening. [1]

In such cases the force of but can be emphasized by the conjunct rather or on the contrary (cf 8.137):

I am not objecting to his morals, but rather to his manners. [2]

With this meaning, but normally does not link two clauses, but two smaller constituents; for example, the conjoins are two predicates in [1] and two prepositional phrases in [2]. The conjoins cannot be regarded as formed simply by ellipsis from two full clauses, since the not in the first clause conjoin is repudiated in the second. Thus the expansion of [2] into two full clauses must be as follows:

I am not objecting to his morals, but (rather) I am objecting to his manners.

この節を読み,not A but B の表現においてなぜ but が用いられるかの理屈が少し分かってきた.A は否定的で,B は肯定的であるという,極性が反対向きであることを逆接の接続時 but が表わしている,ということなのだろう.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-07-24 Thu

■ #5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

昨日の記事「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) でみた but の様々な用法間の関係について,Kruisinga は結論部となる1節で次のように述べている (II. 2, p. 433) .

1514. In dealing with the meanings of the conjunction as an attempt has been made to show most of its uses as a development of its comparative sense. No such attempt has been made in the case of but because its various meanings are not connected but isolated. The result of this isolation (indeed its cause as well) is that but is not so strong and live an element of present-day English, and several of its uses tend to be restricted to literary English, i.e. they are on the road that will ultimately lead to their disappearance. This may be said of the uses in 1509, 1 and 3; 1510, 2; the use of but what may be considered dialectal by some, although it is not corrected away by editors and writers.

but の多様な用法が as のそれと比較されているが,後者はある程度は統一的に説明できるものの,前者はそれが無理だと述べられている.それほど but の多義性は厄介である.歴史的な観点からも説明しがたい難物.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-23 Wed

■ #5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

連日 but に注目している.この単語の様々な用法について.Kruisinga (II. 2, pp. 431--33) が5節にわたり紹介している.とりわけ関係代名詞的な用法や緩く副詞節を導く用法の扱いを取り上げている.

1509. But can be used in simple sentences, also as a coordinating conjunction, and as a subordinating conjunction to introduce a clause.

In simple sentences the conjunction but is not easily to be distinguished from adverbs; it may express:

(1) 'only', as in She is but a child.

(2) 'except', as in They are all wrong but he. See also 974f.

(3) 'than', after comparatives and similar words, as in There remains no more but to thank you for your courteous attention; It is nothing else but laziness.

1510. As a conjunction connecting sentences but may express a restriction of a preceding coordinate statement, as in You were right but you should not have said anything about it.

As a subordinating conjunction but may introduce:

(1) attributive clauses defining a noun in a negative sentence; the antecedent noun has the function of the subject of the clause.

- Not a paper reaches us from Russia but contains an account of some new educational enterprise. (Times Ed. S. 29/5, '19.)

- Few readers but will be astonished to find that the field should be so rich and wide. (Times Lit. 25/1, '18.)

- There are few thinking people but realize the great war as the death-agony of an old order, the birth-travail of a new. (Times Lit. 10/9, '15.)

- Colburn ... was too clever to need a magazine; not a living publisher but would have to yield to him in the gentle art of puffing. (ib. 20/4, '17.)

(2) adverb and object clauses. These two kinds are here grouped together because a distinction is necessarily arbitrary and meaningless. The leading clause is always negative just as in the preceding case.

- Justice was never done but someone complained.

- Who knows but he may hear of it?

1511. When the negative noun that may be said to be defined by a but-clause is not the subject of the subordinate clause, the attributive character of the clause is so little marked that it may be interpreted as an adverb clause (a). The same can be said of attributive clauses when the noun is referred to by a personal pronoun as a subject of the clause (b).

a. Scarcely a week passes but the association is consulted by private landowners or by public authorities.

b. There was never a Samson so strong but he met his Delilah. (Hobbes, Emotions I ch. 4.)

1512. The subordinating character of but is sometimes emphasized by adding that; see 1492. It occurs:

(1) in the sense of except that; compare 1509, 2.

- Each would have done the same by the other but that they lacked the courage.

(2) in a sense very similar to that of 1511.

- He is not such a fool but that he can see that.

- I do not think it possible but that some will agree with me.

1513. A less frequent group-conjunction is but what.

- Not a mood of his but what found a ready sympathiser in Margaret; not a wish of his that she did not strive to forecast, and to fulfil. (Gaskell, North and South ch. 41 p. 364)

- Not a soul in the auditorium or on the stage but what lived consummately during these minutes. (Bennett, Leonora ch. 6.)

- Therefore we seldom took a walk together but what we were stoned by boys in the street. (Davies, Super-Tramp ch. 21 p. 181.)

このような but の多様な用法を貫く原義や原理はあるのだろうか.いずれの用法にしても否定的な文脈で用いられているのが特徴的といえるが,この否定極性を別にすれば,共通する特徴を見出すのは容易ではない.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-22 Tue

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

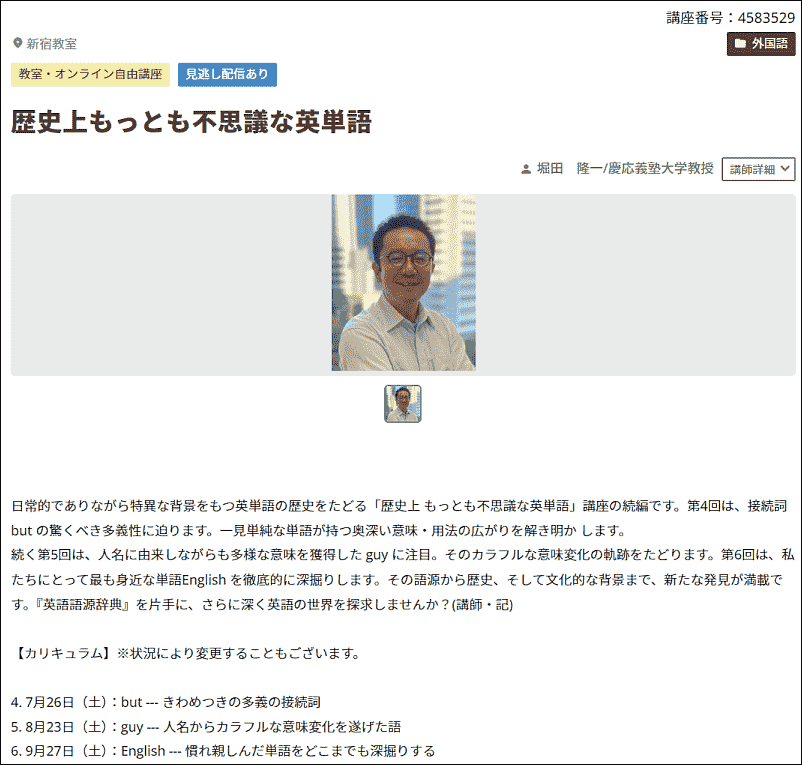

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-21 Mon

■ #5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題 [but][preposition][conjunction][case][german][danish][prescriptive_grammar]

昨日の記事「#5928. 多義語 but」 ([2025-07-20-1]) に続き,but の話題.but には「~を除いて」を意味する前置詞および接続詞の用法がある.前置詞であれば後続するのは常に目的格であり,接続詞であれば,それが導く節内での役割に応じて格が決定される,というのが理屈である.しかし,これはあくまで理屈にとどまり,必ずしも現実の事例に反映されているわけではない.例えば,文のなかで要求されている格が何であれ,no one but me もあれば no one but I もある.これは何の問題なのだろうか.

Jespersen に "Preposition and Conjunction" と題する詳しい記述がある (§6.3) .以下に,その記述の最初の部分に相当する1節を引用する.

6.31. A good deal of confusion arises from some words being both prepositions and conjunctions. A characteristic example is but; cf NED with examples, especially under the heads C. 3 and 4. It should, however, be noted that the confusion in the use of but is not, as said in NED, a consequence of the want of distinct case-endings in the nouns and the use of the obl. case instead of the nom. in other connexions. In my opinion, on the contrary, the existence of such two-sided words as but, etc, is one of the primary causes of mistakes of me for I or vice versa, and careless uses of the cases generally. Even in such a language as German, where the cases are generally kept neatly apart, we find such combinations as "niemand kommt mir entgegen ausser ein unverschämter" (Lessing); "wo ist ein gott ohne der herr" (Luther); "kein gott ist ohne ich," etc. See Pau, Principien4 372; In Danish similar examples abound (ingen uden jeg, etc).

If we use in one place the term preposition and in another conjunction in speaking of such words, the real meaning is that in one case the word concerned is definitely felt as part of the (main) sentence (no one but me),

引用後半にあるように,この問題と混乱は,英語史を通じて名詞(句)の格の区別が形態的に明示されないようになったために生じたという見解がある.しかし,Jespersen はむしろ逆の考え方を提案している.but が前置詞でもあり接続詞でもあるという2面的な性質を示すがゆえに,一般的な格の混同が助長されたのだというのだ.はたして鶏が先か,卵が先か?

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 7. Syntax. 1954. London: Routledge, 2007.

2025-07-20 Sun

■ #5928. 多義語 but [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][verb][noun][hee][grammaticalisation]

but は数ある英単語のなかでも,とりわけ多くの品詞を兼任し,様々な用法を示す,すこぶる付きの多義語である.『英語語源ハンドブック』で but の項目を引くと,まず冒頭に次のようにある.

(接)しかし,…でなければ (前)…以外に,…を除いては (副)ほんの

『英語語源ハンドブック』では各項目にキャッチコピーが与えられているが,but に付されているのは「「しかし」と「…以外に」の接点」である.

語源としては古英語の接頭辞 be- と副詞 utan "out" の組み合わせと考えられ,about とも関係する.古英語からすでに多様な意味・用法が展開しており,それ以前の発達の順序は明確ではないが,次のようなものだったかと推測される.

まず,語の成り立ちから示唆されるように,本来は物理的に「(…の)外側に」という意味の副詞・前置詞だった.これが前置詞で抽象的な領域に拡張し,「…以外に」という意味で使われるようになった(→メタファー).また,前置詞の用法において,名詞句だけでなく that 節も後続するようになり,「…という事態・状況の外側では,…でなければ」という意味を表すようになった.現在最も主要な等位接続詞としての用法(「しかし」)は,この「…でなければ」が拡張・発展した用法だと考えられる.なお, but の接続詞用法は古英語でも確認されるが,主に中英語から使われる用法である.古英語では ac という語が一般的な逆接の等位接続詞だった.「ほんの」という副詞用法は,最近まで用例 が中英語以降しか認められていなかったこともあり,nothing but ...(…以外の何物でもない,…に過ぎない)のような表現における否定語の省略から始まったと考えられてきたが,最近は古英語でもこの用法が確認されていることから,必ずしもそのような発達ではないと考えられている.

この発達経路によれば,現代英語で最も普通の用法である等位接続詞の「しかし」は,意外と後からの発達だったことになる.これほど当たり前の単語にも,一筋縄では行かない歴史が隠されている.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-19 Sat

■ #5927.『The Japan Times Alpha J』7月11日号にインタビュー記事が掲載されました [notice][helkatsu][hel_education][heldio][voicy]

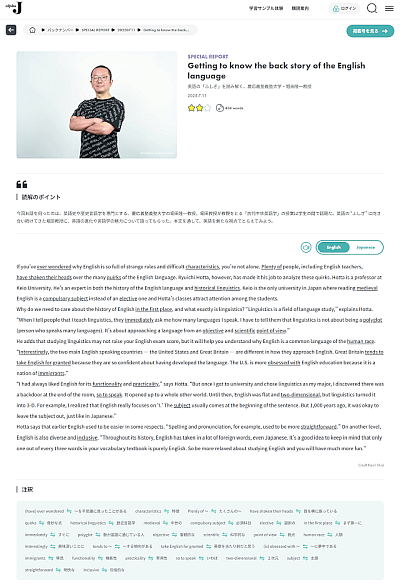

日本を代表する英字新聞 The Japan Times の姉妹紙である The Japan Times Alpha J の7月11日号に,私のインタビューに基づく特別記事を掲載していただきました.「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」です.

The Japan Times Alpha J は,主に中高生の英語学習者を読者として想定した,隔週金曜日発行の英字新聞です.実際には英語を学ぶ大人の方々にも読まれているようです.時事ニュースから文化的な話題まで,学習者のレベルに配慮した英語で書かれており,重要な語彙や表現には注釈が付されているのが特徴です.

1ヶ月ほど前に,同紙の編集部の方からご連絡をいただき,オンラインでインタビューを受ける機会に恵まれました.「英語史とはどのような学問ですか?」という根源的な問いから始まり,インタビュアーのプロフェッショナルな導きにより話しが弾み,あっという間に1時間が過ぎました.インタビューというものは,聞き手の技術に負うところが大きいと感心させられました.

後日,できあがった英文のゲラを拝見して,さらに驚きました.私がとりとめもなくお話ししたつもりの1時間ほどの内容が,驚くほどコンパクトにまとめ上げられていたのです! 記事のタイトルは "Getting to know the back story of the English language" となりました.

記事掲載にあたり,話題と関連しそうな写真を2点提供してほしいとのご依頼がありました.1点はプロフィールのために「through Tシャツ」を着てポーズを取っている写真としましたが,もう1点は何かhel活(=英語史活動)の様子が伝わるものを,と考えました.そこで思いついたのが,昨年9月に開催した Voicy heldio での「英語史ライブ2024」の写真です.このライヴでは人気シリーズ「はじめての古英語」の公開収録も行なっており,その際に撮った写真がよいのではないかと考えました.小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともにトリオで配信した回で,3人が楽しげに収録に臨んでいる写真があったので,お2人の許可をいただいた上で,この写真を提供することになった次第です.お2人ともご快諾ありがとうございました!

hel活が,今回のような形でメディアに取り上げていただけるのは,本当にありがたいことです.この記事をきっかけに,一人でも多くの方に英語史に関心をもっていただければ幸いです.The Japan Times Alpha J は定期購読が基本ですが,ウェブサイトでも一部の記事を読めますので,一度訪れてみていただければ.

今回のインタビューと記事掲載については,7月16日(水)の heldio で「#1508. 『The Japan Times Alpha J』の7月11日号で特別記事を掲載していただいています」としてもお話ししていますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」(インタビュー記事)『The Japan Times Alpha J』7月11日号,第12面.

2025-07-18 Fri

■ #5926. could の <l> は発音されたか? --- Dobson による言及 [silent_letter][analogy][auxiliary_verb][etymological_respelling][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode][orthoepy]

[2025-07-15-1], [2025-07-16-1], [2025-07-17-1]に続いての話題.初期近代英語期の正音学者の批判的分析といえば,まず最初に当たるべきは Dobson である.案の定 could の <l> についてある程度の紙幅を割いてしっかりと記述がなされている.Dobson (Vol. 2, §4) を引用する.

Could: the orthoepists record four main pronunciations, [kʌuld], [ku:ld], [kʊd], and [kʌd]. The l of the written form is due to the analogy of would and should, and it is clear that pronunciation was similarly affected. The transcriptions of Smith, Hart, Bullokar, Gil, and Robinson show only forms with [l], and Hodges gives a form with [l] beside one without it. Tonkis says that could is 'contracted' to cou'd, from which it would appear that the [l] was pronounced in more formal speech. Brown in his 'phonetically spelt' list writes coold beside cud) for could, and the 'homophone' lists from Hodges onwards put could by cool'd. Poole's rhymes show that he pronounced [l]. Tonkis gives the first evidence of the form without [l]; he is followed by Hodges, Wallis, Hunt, Cooper, and Brown. The evidence of other orthoepists is of uncertain significance.

一昨日,Shakespearean 学者2名にこの件について伺う機会があったのだが,could の /l/ ありの発音があったことには驚かれていた.上記の Dobson の記述によると,初期近代英語期のある時期には,むしろ /l/ の響く発音のほうが一般的だったとすら解釈できることになる.この時代の発音の実態の割り出すのは難しいが,ひとまずは Dobson の卓越した文献学的洞察に依拠して理解しておこう.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2025-07-17 Thu

■ #5925. could の <l> は発音されたか? --- Jespersen による言及 [silent_letter][analogy][auxiliary_verb][etymological_respelling][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode][orthoepy]

[2025-07-15-1], [2025-07-16-1]に続いての話題.could の <l> は /l/ として発音されたことがあるかという問題に迫っている.Jespersen (§10.453) によると,初期近代英語期には発音されたとする記述がある.具体的には,正音学者 Hart と Gill に,その記述があるという.

10.453. /l/ has also been lost in a few generally weak-stressed verbal forms should, weak [ʃəd], now stressed [ˈʃud] would [wəd, ˈwud] . could [kəd, ˈkud]. The latter verb owes its l, which was pronounced in early ModE, to the other verbs. H 1569 [= Hart, Orthographie] has /kuld, ʃuld, (w)uld/, G 1621 [= A Gill, Logonomia] /???ku-ld, shu-d, wu-d/.

該当する時代がちょうど Shakespeare の辺りなので,Crystal の Shakespeare 発音辞典を参照してみると,次のように /l/ が実現されないものとされるものの2通りの発音が並記されている.

could / ~est v

=, kʊld / -st

複数の先行研究,また同時代の記述にも記されているということで,少なくとも could の <l> が発音されるケースがあったことは認めてよいだろう.引き続き,どのようなレジスターで発音されることが多かったのかなど,問うべき事項は残っている.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Crystal, David. The Oxford Dictionary of Original Shakespearean Pronunciation. Oxford: OUP, 2016.

2025-07-16 Wed

■ #5924. could の <l> は発音されたか? --- Carney にみられる「伝統的な」見解 [silent_letter][analogy][auxiliary_verb][etymological_respelling][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode]

昨日の記事「#5922. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって」 ([2025-07-15-1]) に引き続き,could の <l> の話題.Carney (249) によると,この <l> が /l/ と発音されたことはないと断言されている.断言であるから,昨日の記事で示した OED が間接的に取っている立場とは完全に異なることになる.

<l> is an empty letter in the three function words could, should and would. In should and would the original /l/ of ME sholde, wolde was lost in early Modern English, and could, which never had an /l/, acquired its current spelling by analogy. So, this group of modals came to have a uniform spelling.

これはある意味で「伝統的な」見解といえるのかもしれない.しかし,which never had an /l/ という言い方は強い.この強い表現は,何らかの根拠があってのことなのだろうか.それは不明である.

doubt の <b> が発音されたことは一度もないという,どこから出たともいえない類いの言説と同様に,語源的綴字 (etymological_respelling) の事例では,必ずしも盤石な根拠なしに,このような強い表現がなされることがあるのかもしれない.とすれば,「伝統」というよりは「神話」に近いかもしれない.

ちなみに,英語綴字史を著わしている Scragg (58) や Upward and Davidson (186) にも当たってみたが,could の <l> の挿入についての記述はあるが,その発音については触れられていない.

私自身も深く考えずに「伝統的」の表現を使ってきたものの,これはこれでけっこう怪しいのかもしれないな,と思う次第である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-07-15 Tue

■ #5923. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって [hee][silent_letter][analogy][auxiliary_verb][sobokunagimon][etymological_respelling][orthoepy][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][emode]

『英語語源ハンドブック』の記述について,質問をいただきました.ハンドブックの can/could 項目に次のようにあります.

can という語形は古英語期の直説法1・3人称現在単数形 can に由来.3人称単数過去形は cuðe で,これに基づく coud(e) のような l の入らない語形もかなり遅い時期まで記録されている.一方,現在標準となっている could という綴りは,should や would との類推により l が加えられてできたもので,中英語期末期以降使われている.語源的裏付けのない l は綴りに加えられたものの,発音には影響を与えなかった.

一方,質問者に指摘によると,OED の can の語源欄に,次のような記述があるとのことです.

Past tense forms with -l- . . . appear in the second half of the 15th cent. by analogy with should and would, prompted by an increasingly frequent loss of -l- in those words . . . . The -l- in could (as well as in should and would) is always recorded as pronounced by 16th-cent. orthoepists, reflecting the variant preferred in more formal use, and gradually disappears from pronunciation over the course of the 17th cent.

この記述に従えば,could の <l> は would, should からの類推により挿入された後に,文字通りに /l/ としても発音されたことがあったと解釈できます.つまり,挿入された <l> が,かつても現代標準英語のように無音だったと,すなわち黙字 (silent_letter) だったと断じることはできないのではないかということです.

基本的には,質問者のご指摘の通りだと考えます.ただし,考慮すべき点が2点ありますので,ここに記しておきたいと思います.(1) は英語史上の事実関係をめぐる議論,(2) はハンドブックの記述の妥当性をめぐる議論です.

(1) OED の記述が先行研究を反映しているという前提で,could の <l> が16世紀には必ず発音されていたものとして正音学者により記録されているという点については,ひとまず認めておきます(後に裏取りは必要ですが).ただし,そうだとしても,正音学者の各々が,当時の発音をどこまで「正しく」記述しているかについて綿密な裏取りが必要となります.正音学者は多かれ少なかれ規範主義者でもあったので,実際の発音を明らかにしているのか,あるいはあるべき発音を明らかにしているのかの判断が難しいケースがあります.おそらく記述通りに could の <l> が /l/ と発音された事実はあったと予想されますが,本当なのか,あるいは本当だとしたらどのような条件化でそうだったのか等の確認と調査が必要となります.

(2) ハンドブック内の「語源的裏付けのない l は〔中略〕発音には影響を与えなかった」という記述についてですが,これは could の <l> に関する伝統的な解釈を受け継いだものといってよいと思います.この伝統的な解釈には,質問者が OED を参照して確認された (1) の専門的な見解は入っていないと予想されるので,これがハンドブックの記述にも反映されていないというのが実態でしょう.その点では「発音には影響を与えなかった」とするのはミスリーディングなのかもしれません.ただし,ここでの記述を「発音に影響を与えたことは(歴史上一度も)なかった」という厳密な意味に解釈するのではなく,「結果として,現代標準英語の発音の成立に影響を与えることにはならなかった」という結果論としての意味であれば,矛盾なく理解できます.

同じ問題を,語源的綴字の (etymological_respelling) の典型例である doubt の <b> で考えてみましょう.これに関して「<b> は発音には影響を与えなかった」と記述することは妥当でしょうか? まず,結果論的な解釈を採用するのであれば,これで妥当です.しかし,厳密な解釈を採用しようと思えば,まず doubt の <b> が本当に歴史上一度も発音されたことがないのかどうかを確かめる必要があります.私は,この <b> は事実上発音されたことはないだろうと踏んではいますが,「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1]) でみたように Shakespeare が劇中であえて <b> を発音させている例を前にして,これを <b> ≡ /b/ の真正かつ妥当な用例として挙げてよいのか迷います./b/ の存在証明はかなり難しいですし,不在証明も簡単ではありません.

このように厳密に議論し始めると,いずれの語源的綴字の事例においても,挿入された文字が「発音には影響を与えなかった」と表現することは不可能になりそうです.であれば,この表現を避けておいたほうがよい,あるいは別の正確な表現を用いるべきだという考え方もありますが,『英語語源ハンドブック』のレベルの本において,より正確に,例えば「結果として,現代標準英語の発音の成立に影響を与えることにはならなかった」という記述を事例ごとに繰り返すのもくどい気がします.重要なのは,上で議論してきた事象の複雑性を理解しておくことだろうと思います.

以上,考えているところを述べました.記述の正確性と単純化のバランスを取ることは常に重要ですが,バランスの傾斜は,話題となっているのがどのような性格の本なのかに依存するものであり,それに応じて記述が成功しているかどうかが評価されるべきものだと考えています.この観点から,評価はいかがでしょうか?

いずれにせよ,(1) について何段階かの裏取りをする必要があることには違いありませんので,質問者のご指摘に感謝いたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-14 Mon

■ #5922. 「主の祈りで味わう古英語の文体」 --- 小河舜さんによる力の入った Helvillian コンテンツ [helvillian][notice][heldio][oe][wulfstan][aelfric][stylistics][bible][ogawashun]

先日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の「#1501. 「主の祈り」で味わう古英語の文体 --- Helvillian 7月号掲載,小河舜さんによる渾身の記事」でも語りましたが,これは改めて hellog 記事としても広く紹介しなければならないと思い,筆を執っています.hellog/heldio ではすっかりお馴染みで,先日刊行された『英語語源ハンドブック』でも校閲協力者として多大な貢献をしてくださった,上智大学の小河舜さんが,驚くべきコンテンツを公にしてくれました.

Helvillian は,heldio リスナーの有志によって制作・運営されているウェブマガジンで,先月末の6月28日に最新号となる7月号が公開されています(「#5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました」 ([2025-07-03-1]) を参照).その特集は「古英語を嗜もう」という,英語史ファンには実に魅力的なお題でした.この特集にあたり,編集部が古英語研究を専門とする小河さんに白羽の矢を立てたのは,しごく当然のことだったと想像します.そして,その期待に小河さんは120%で答えてくれました.寄稿された記事「主の祈りで味わう古英語の文体」は,まさしく専門家の手による圧巻のコンテンツです.

この記事は,聖書の中でも最も有名な祈祷文である Lord's Prayer 「主の祈り」を題材としています.しかし,単に古英語訳を紹介し,文法的な解説を施すといった入門的な内容にとどまるものではありません.古英語後期を代表する2人の偉大な散文作家,Ælfric と Wulfstan が残した「主の祈り」のヴァージョンを丹念に比較し,そこから両者の文体,ひいては思想や個性の違いまでをも鮮やかに炙り出すという,極めて専門的かつスリリングな論考となっています.これこそ英語史や英語文献学の研究のコンテンツです.

Ælfric と Wulfstan は,同時代に活躍しながらも,その文体は対照的でした.Ælfric は,明晰で整然とした,いわば「教育的」な文章を得意としていました.一方,小河さんが注目している Wulfstan は,頭韻 (alliteration) や同義語の反復を多用し,畳みかけるようなリズムで聴衆の感情に直接訴えかける,情熱的な説教で知られています.小河さんの記事の白眉は,この2人の文体の差異が,「主の祈り」というごく短い定型文の翻訳にさえ,いかに色濃く反映されているかを具体的に解き明かしている点にあります.特に Wulfstan のテキストにみられる畳語法や強調表現の分析は,小河さんの研究の真骨頂であり,読んでいて知的な興奮を禁じ得ません.

この記事のさらに驚くべき点を指摘したいと思います.専門性の高さにもかかわらず,徹頭徹尾 heldio リスナーを中心とする英語史の学習者を読者として強く意識し,非常に平易で分かりやすい言葉で書かれている点です.導入として日本語訳や近代英語訳から説き起こし,巧みな構成で読者を古英語の世界へと誘っています.途中,古英語LINEスタンプに言及するような遊び心も忘れていません.

上記の heldio 配信では「90分,いや180分の大学講義に匹敵する価値がある」と述べましたが,決して誇張ではありません.これほどの質の高いコンテンツが,誰でもアクセスできる形で公開されているというのは,望外の幸運といってよいです.(誰も信じてくれないかもしれませんが)信じられないことです.

Helvillian は私が直接関わっているウェブマガジンではありませんが,趣旨に賛同し,応援している雑誌です.その意味で,小河さんの Helvillian への今回のご寄稿を,本当に嬉しく思います.ありがとうございました!

2025-07-13 Sun

■ #5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

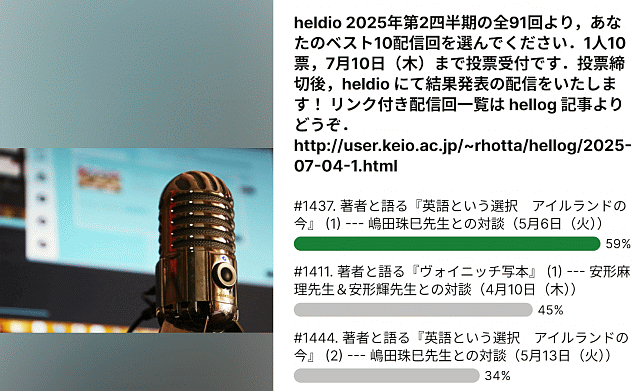

「#5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」 ([2025-07-04-1]) でご案内したとおり,今年の第2四半期(4月--6月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.7月10日をもって投票を締め切りましたが,今回は29名のリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1505. heldio 2025年第2四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は,著者対談シリーズが上位を独占する結果となりました.以下に上位17位までの計21配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (59%)

2. 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (45%)

3. 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (34%)

3. 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (34%)

3. 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (34%)

3. 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (34%)

7. 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (31%)

8. 「#1466. 時制とは何か?」 (28%)

9. 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (24%)

9. 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (24%)

9. 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (24%)

12. 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (21%)

12. 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (21%)

12. 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (21%)

12. 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (21%)

12. 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (21%)

17. 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (17%)

17. 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (17%)

17. 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (17%)

17. 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (17%)

17. 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (17%)

第1位(得票率59%)に輝いたのは,「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」です.明海大学の嶋田珠巳先生をお迎えし,ご著書『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年)についてお話を伺った3回シリーズの初回です.アイルランドにおける英語とアイルランド語をめぐる複雑な言語事情について,当事者としての視点も交えて語っていただき,多くのリスナーの知的好奇心を刺激したようです.シリーズ第2回,第3回,そしてコメント返しの回もそれぞれ3位,7位と高順位にランクインしており,対談シリーズ全体がいかに注目されていたかが窺えます.

第2位(得票率45%)は,「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」でした.前四半期のランキングでも関連配信が人気を集めた「ヴォイニッチ写本」 (voynich) というミステリアスなテーマで,専門家である安形麻理先生・輝先生にその謎多き写本の魅力と研究の最前線について語っていただいた対談シリーズの初回です.こちらも続編が9位,12位に入る人気シリーズとなりました.

第3位(得票率34%)には,4つの配信回が並びました.嶋田先生とのアイルランド対談シリーズの第2回と著者直々のコメント返しの回に加えて,「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」と「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」がランクインです.『英語語源ハンドブック』関連では,京都での著者対談が支持を集めました.また,ゆる言語学ラジオで取り上げられた文法項目を英語史的に深掘りする回も,引き続き好評のようです.

8位には英語史の根幹に関わる 「#1466. 時制とは何か?」が,9位には定番企画 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」が入りました.12位以下にも,『英語語源ハンドブック』の刊行に合わせた様々な企画や,Caxton と印刷術といった英語史の重要トピック,リスナー参加型企画,他メディア媒体での発信の紹介など,多彩な配信が並びました.

全体として,今期の人気回は「著者対談祭り」の様相を呈しています.魅力的なゲストをお迎えしたシリーズ企画が圧倒的な支持を集めました.加えて,6月の『英語語源ハンドブック』刊行という一大イベントが今期の活動の核となり,関連する配信回がリスナーの関心を引きつけたといえそうです.専門家との対談,今期ならではの企画,そして定番の人気シリーズがバランス良くランクインした四半期でした.

今回も投票にご参加いただいたリスナーの皆さん,誠にありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信の大きな励みとなります.これからも英語史の魅力と学びの楽しさをお届けできるよう努めていきます.上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-07-12 Sat

■ #5920. 「財産」となった一日の記録 --- ひつまぶしのタレより濃かった名古屋オフ会 [helville][helmate][helvillian][helkatsu][helwa][heldio][note]

2025年6月29日(日)に helwa 名古屋オフ会が開催されました.その様子をルポとして書き留めておきたいと思います.同じ文章を note にも上げており,そちらには写真なども掲載していますので,ご関心のある方はご訪問ください.

1. helwa 名古屋オフ会の濃密な一日

皆さん,こんにちは! 2025年6月29日(日)に開催された helwa 名古屋オフ会の興奮が冷めやらず,この熱量を早く皆さんにお届けしたいという思いでルポを書きました.記憶が鮮明なうちに,あの濃密な一日の出来事を記録として残しておきたいと思います.

このレポートを通じて,当日ご参加くださった方には「そうそう,こんなことがあった!」と楽しい記憶を呼び覚ますきっかけに,そして残念ながら今回は参加できなかった方には,会場の熱気や和やかな雰囲気を少しでも追体験していただければ,これほど嬉しいことはありません.

なお,本記事は7月3日に helwa で配信された「【英語史の輪 #311】名古屋オフ会を終えて」の内容に基づいたものであることを記しておきます.

2. 始まりは前日の「近代英語協会」から

今回のオフ会が実現した直接のきっかけは,6月28日(土)に名古屋大学で近代英語協会の学会が開催されたことでした.所属しているこの学会への参加は早い段階から決めており,新年度に入って具体的な仕事の予定が見えてきたところで,「これは間違いなく行ける!」と確信し,「名古屋でオフ会をやりましょう!」と helwa の皆さんにお声がけさせていただきました.

すると,すぐさま力強く手を挙げてくださったのが,関東在住で名古屋出身の Lilimi さんでした.「名古屋でオフ会をやるなら是非」と以前から伺っており,その言葉通り,企画が本格化すると驚くほどのスピード感で様々な手配を進めてくださいました.そのやる気と実行力には,いつもながら助けられています.

Lilimi さんを中心に,名古屋在住のヘルメイトの皆さんとも連携し,懇親会のお店選びなどが進められていきました.また,「名古屋は関西からも関東からもアクセスしやすい」という地の利を活かして広く参加を募ったところ,最終的に私を含めて総勢10名ほどが東西から集まる,多彩な顔ぶれの会となりました.

3. 波乱の幕開け?深酒,寝坊,そしてまさかの・・・

オフ会前日,私は早朝の新幹線で名古屋入りし,近代英語協会に参加しました.「アフターファイブが本番」とも言われる学会の世界(←本当か?)ですが,ビフォーファイブにも,セッションの合間には普段なかなか会えない熊本学園大学の矢冨弘さんなどを捕まえて,控室で heldio の対談収録にいそしんでいました.

学会後の懇親会も大いに盛り上がり,2次会,3次会へと流れ,最終的に矢冨さん,専修大学の菊池翔太さんとともに3人で,名古屋駅前で飲み明かしました.お開きになったのは,なんと翌朝の5時(ファイブ)でした.オフ会当日にもかかわらず,20代の頃に戻ったかのような無茶をしてしまったのです(後悔はありません).

宿に帰ったのは朝5時半.そこから6時の heldio 配信のために大急ぎでイントロを収録したのですが,当然ながら全く呂律が回りません.普通の速度で話したら舌が動かない状態で,苦肉の策として通常の1/2倍速で話すことで,なんとか収録を終えました.

その後,力尽きてベッドに倒れ込み,3時間弱の睡眠をとったのですが,目が覚めてからの作業に手間取り,気づけば helwa オフ会の集合時間である10時が迫っていました.慌てて会場へ向かったものの,名古屋駅の広大な地下街で迷子になってしまい,結局30分もの大遅刻….「主催者なのに大丈夫か,この人?」という皆さんの顔に迎えられ,ただただ平謝りするしかありませんでした.この場を借りて,改めてお詫び申し上げます.

4. 熱気に満ちたオフ会本編

4.1 午前の部:豪華ゲストとデジャヴュ収録

こんな私を温かく迎えてくれた皆さんと自己紹介などをしていると,そこに驚きの人物がいるではありませんか.なんと,前夜一緒に5時まで飲んでいた矢冨さんが,涼しい顔をして会場で座っていたのです.「9時に宿を追い出された」とのことでしたが,その元気さには舌を巻きました.

矢冨さんはお昼の飛行機で熊本へ帰る予定だったため,これはまさに4月13日の京都オフ会の再現.出発前の切羽詰まった状況で,大急ぎで heldio を一本収録しました.先日 heldio で配信された「#1495. do の不思議を専門家に尋ねる --- 名古屋オフ会に矢冨弘さん登場」は,こうして生まれたのです.

4.2 昼の部:書店視察と『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジ

矢冨さんが去られた後,お昼ご飯を調達しに,皆で名古屋駅のデパ地下へ買い出しツアーに出かけました.その帰り道で「せっかくだから」とジュンク堂書店に立ち寄り,『英語語源ハンドブック』が置かれているかどうかの視察を行うことになりました.

語学書の棚へ向かうと,ありました! しかも,ただ棚に差さっているのではなく,表紙がしっかりと見える形で立てかけられていたのです.この嬉しい発見に皆で喜び,書店員さんに許可をいただいて記念撮影をすることに.しかし,語学コーナーに熱心なお客さんがいらっしゃり,10分ほど皆でその方が立ち去るのを待つという一幕も.ようやく私が本を指さしているお決まりのポーズで写真を撮ることができ,これは「フォトチャレンジ」として SNS にも投稿しました.皆さんと一緒にこんな体験ができたのは,本当に良い思い出です.

名古屋ジュンク堂書店にて

4.3 午後の部:専門家と語らう,白熱の生配信

会場に戻ってお弁当を広げていると,前日の学会で事務局として大忙しだった日本大学の村岡宗一郎さんが会場にて合流してくださいました.村岡さんは気鋭の英語史研究者.このまたとない機会を逃すまいと,早速 heldio の対談収録をお願いしました.テーマは「直接知覚と間接知覚」.専門的でありながらも,「言われてみれば確かに面白い」と知的好奇心をくすぐられる話題で,収録後も参加者を交えての議論が長く続きました.こちらは7月1日に heldio で「#1493. 知覚動詞構文と知覚の直接性について --- 名古屋オフ会で村岡宗一郎さんと対談」として配信しましたので,ぜひお聴きください.?

オフ会では,参加者一人ひとりとの会話が弾みすぎて,気づけば収録時間がなくなってしまう,という「オフ会あるある」が今回も発生.それでも「やはり生配信はやりたい!」ということで,3時過ぎから私が半ば強引に「that節」というお題を提案し,heldio の生配信を行いました.そのアーカイヴは「#1500. that 節を語ろう --- 名古屋オフ会より生配信」としてお聴きいただけます.

さらに続けて helwa の生配信も収録.その最後には,『英語語源ハンドブック』の共著者である愛知教育大学の小塚良隆さんもギリギリで駆けつけてくださり,さらに場が盛り上がりました.その様子は,後日「【英語史の輪 #309】名古屋オフ会より helwa 生配信(前編)」および「【英語史の輪 #310】名古屋オフ会より helwa 生配信(後編)」の2回にわたって配信しました.

5. 最高のフィナーレ:絶品うなぎと尽きない語らい

17時過ぎにオフ会本編は終了.撤収準備をしていると,Lilimi さんから「小塚先生と堀田先生のツーショットで,ハンドブック紹介のショート動画を撮りませんか?」という,素晴らしいご提案(無茶振り?)が.こうして撮影された動画は,小塚さんとの初のツーショット動画となり,今も再生数が伸び続けています(笑) 以下,YouTube 版の「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」よりどうぞ.

そして,いよいよお待ちかねの懇親会へ.Lilimi さんが予約してくださったお店でいただいたのは,脳みそがバグってしまうほどの素晴らしいうなぎのフルコースでした.ひつまぶしをメインに,白焼きや骨せんべいなどが次々と運ばれ,まさに至福のひとときでした.

しかし,どんなご馳走でも敵わない最高のスパイスは,個室で交わされた皆さんとの打ち解けた会話でした.今回初めてじっくりお話できた清水さんや,トークで場を沸かせてくれた Ko さん,『古英語・中英語初歩』で古英語を学び始めているしーさん,そして小塚良孝さんは地元愛知県組.関西から参加された無職さん.関東から参加されたのは,Lilimi さんと ykagata さん,そして近代英語協会にも出席された村岡宗一郎さんと寺澤志帆さんです.懇親会では,こうしたバックグラウンドの異なる皆さんの魅力が爆発しました.今回の名古屋出張のピークは,間違いなくこの時間でした.ざっくばらんに,自由に語り合えたこの経験は,何よりの思い出です.

6. かけがえのない出会いに感謝を込めて

この会を通じて改めて深く感じたのは,helwa というプラットフォームがなければ一生出会うことがなかったような方々との繋がりの尊さです.英語(史)という緩やかな共通項はありつつも,参加者の皆さんの専門や経歴,興味の対象は実に様々.そんな多様な人々が一点に集い,互いの話に笑い,頷き,刺激を受ける.この化学反応こそが,オフ会の醍醐味なのだと再認識しました.この出会いは,私にとっては「貴重な体験」という表現では足りず,かけがえのない「財産」でした.

宴もたけなわ,別れの時間はあっという間にやってきます.特に日帰りの関東・関西組は新幹線の時間が迫っており,小塚さんが「あと30分!」と引き留めようとするのを振り切って,名残を惜しみながら解散となりました.

ご参加いただいた皆様,本当に楽しく,刺激的な時間をありがとうございました.そして,いつも配信を聴いて応援してくださるリスナーの皆さんにも,心から感謝申し上げます.これからも,皆さんと直接お会いできる機会を国内外問わず作っていきたいと思っています.helwa にも,helwa オフ会にも,どうぞお気軽にご参加ください.

2025-07-11 Fri

■ #5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]

一昨日7月9日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,350回記念のライヴ配信をお届けしました.今回も多くの方々にライヴでご視聴いただきました.心より感謝申し上げます.アーカイヴ配信としても視聴できます.「いのほた言語学チャンネル350回記念ライブ!」より,ぜひご視聴ください(60分ほどの配信です).

チャンネル開始から3年半弱,我ながらよく続いてきたものだと感じ入っています.1年ほど前の記念配信を取り上げた「#5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2024-07-19-1]) のことも思い出されます.毎回の配信回を積み上げていくと,このように長続きするものかと感慨ひとしおです.

今回のライヴ配信の直前のことでしたが,素晴らしいタイミングでチャンネル登録者数が15,000人を越えました.継続的に視聴していただいている皆さんに感謝申し上げます.

ライヴでは,主に最近の活動についてご報告しました.とりわけ,6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売2週間で重版,3週間で版元品切れとなった件につきましては,望外の喜びですし,ひとえに応援していただいている皆さんのおかげです.関連して,6月29日(日)に配信したいのほた回「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」は視聴回数が大きく伸びており,現時点で7,916回の視聴となっています.

ほかには,近い将来「いのほた本」の出版が予定されていること,これまでの2人の対話のなかから新たな企画の芽が育ちつつあることなどをお話ししました.

今後も50回,100回の節目ごとに,このようなライヴ配信を行ない,皆さんと交流していければと願っています.引き続き「いのほた言語学チャンネル」を温かく見守っていただけますと幸いです.言語学をお茶の間に!

2025-07-10 Thu

■ #5918. 『英語語源ハンドブック』が発売3週間で品切れです! [hee][notice][khelf][helkatsu][asacul]

6月18日(水)に研究社より刊行された 『英語語源ハンドブック』に,たいへんなご好評をいただいています.重版が決定したことは先日の記事「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) でお知らせした通りです.その後,出版社情報によりますと,昨日ついに版元で品切れとなったとのことです.発売3週間にして品切れとは!

重版出来まで数週間の間隔があるのですが,まだ在庫を抱えている書店はありますので,ぜひお探しいただければと思います.関係者で主に都内のフォトチャレンジを続けていますが,一昨日は三省堂秋葉原店,昨日は丸善お茶の水店に私自身が訪れ,本書の存在を確認しています.

著者陣営として嬉しい悲鳴とはまさにこのことです.本書を熱心に推してくださっている皆さん,hel活仲間の皆さん,そして本書を手に取ってくださったすべての読者の皆さんに,心より感謝申し上げます.皆さんの熱意が,私たちの予想を遥かに上回るスピードで本書を広めてくださっていることを日々実感しております.本当にありがとうございます.

さて,本書が新たに手に入りにくくなったこのタイミングだからこそ,その魅力をより深く味わっていただくための絶好の機会を用意しています.来たる7月19日(土)の15:30--17:00,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,著者3名で出版記念の鼎談イベント「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術」を開催します.

この鼎談では,共著者の唐澤一友氏(立教大学),小塚良孝氏(愛知教育大学)と私,堀田隆一の3人が集まり,ハンドブックを最大限に活用するためのコツを中心にお話しします.教室受講・オンライン受講のいずれも可能です.詳細やご参加については公式HPをご覧ください.また,hellog でも「#5885. 7月19日(土)「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」を朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催」 ([2025-06-07-1]) として同講座についてご紹介しています.

『英語語源ハンドブック』の広がりを通じて,「英語史をお茶の間に」という遠大な目標に向けての大きな一歩を踏み出せているのではないかと感じています.重版分の出来上がりを待ちつつ,まずは上記イベントでお会いできることを楽しみにしております.引き続きの応援,なにとぞよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-09 Wed

■ #5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu][etymological_respelling][relative_pronoun][loan_word][borrowing][lexicology][statistics][negative_cycle][syntax][helvillian]

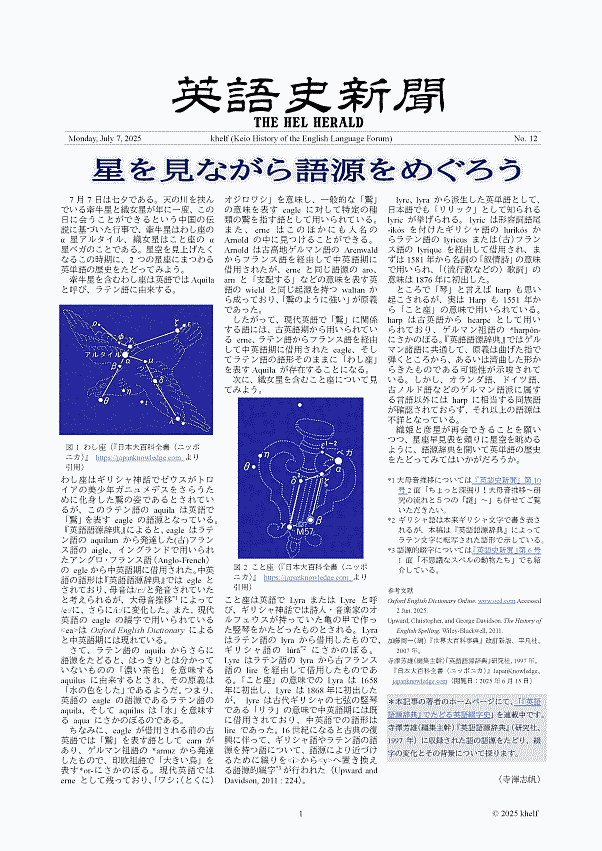

7月7日の七夕,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』シリーズの第12号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

数ヶ月前から,七夕の日を公開日と定め,執筆陣や編集陣が協力して準備を進めてきました.例によって公開前夜はぎりぎりまで最終調整に追われていましたが,できあがった紙面については,どうぞご安心ください.珠玉のコンテンツが満載です.企画,執筆,編集と今号の制作に関わったすべての khelf メンバーに,まずは労いと感謝の言葉を述べたいと思います.よく頑張ってくれました,ありがとうございます!

さて,今号も4面構成となっています.どのような記事が掲載されているか,具体的に紹介していきましょう.まず第1面は,七夕の公開日に合わせ「星を見ながら語源をめぐろう」と題するロマンチックな巻頭記事です.執筆者は,本ブログや heldio でも語源的綴字 (etymological_respelling) に関する研究でお馴染みの,khelf の寺澤志帆さんです.彦星(わし座のアルタイル)と織姫(こと座のベガ)にちなみ,2つの星座にまつわる単語の歴史をたどります.「こと座」 (Lyra) に関しては,lyre の綴りが中英語期の lire から,語源のギリシャ語に近づけるために16世紀に y を用いる形へ変更されたという語源的綴字の実例にも触れられており,執筆者の専門知識が活かされた記事となっています.

続く第2面の記事は,「wh から始まる関係代名詞の歴史」です.こちらは学部4年生の Y. T. さんによる本格的な英語史コンテンツです.私たちが当然のように使っている who や which は,古英語の時代には,「誰」「どれ」を意味する疑問詞でしかありませんでした.関係代名詞としては指示詞に由来する that の祖先などが用いられていましたが,中英語期以降,which を皮切りに wh 疑問詞が,関係代名詞の用法を獲得してきました.ただし,who については,関係代名詞として定着するのは意外にも17世紀に入ってからと,比較的遅いのです.その過渡期には,Shakespeare の作品で,人を先行詞にとる場合に which が感情的な文脈で用いられていました.関係代名詞をめぐる歴史には,単なる文法規則の変化にとどまらない,社会言語学的にダイナミックな変化の過程が関わっていたのです.

第3面の上部にみえるのは「英語史ラウンジ by khelf」の連載コーナーです.今回は,青山学院大学の寺澤盾先生へのインタビューの後編をお届けします.記事執筆者は khelf 会長の青木輝さんです.寺澤先生の「推し本」として,中島文雄『英語発達史』や H. Bradley 『英語発達小史』など,英語史研究における古典的名著が複数紹介されます.また,英語史を学ぶ魅力について,「面白い」で終わらず「なぜ」と問い続けることの重要性が説かれており,研究者を志す学生には特に示唆に富む内容となっています.

そして,3面の下部では,第2面でちらっと出題されている「英語史クイズ BASIC」の答えと詳しい解説を読むことができます.現代英語の語彙における借用語の割合に関するクイズですが,問いも答えも,ぜひ記事を熟読していただければ.記事執筆者は,大学院生の小田耕平さんです.

最後の第4面には,大学院生の疋田海夢さんによる本格的な英語史の記事「Not は否定の「強調」!? ~Jespersen's Cycle と「古都」としての言語観~」が掲載されています.これは,英語の否定文の発達を説明する "Jespersen's Cycle" に関する解説と論考です.ここで紹介される「否定辞の弱化→強調語の追加→強調語の否定辞化」というサイクルはフランス語やドイツ語でも見られる現象ですが,記事ではさらに,現代アメリカ英語のスラング squat (例: Claudia saw squat.) の事例を取り上げ,このサイクルが現代,そして未来へと続いている可能性を示唆しています.

このように,今号もすべての記事が khelf メンバーの熱意と探究心の結晶です.英語史を研究する学生たちが本気で作り上げた『英語史新聞』第12号を,ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです.

最後に,hellog 読者の皆さんへ1点お伝えします.もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』第11号(2024年12月30日)

2025-07-08 Tue

■ #5916. Jespersen による2桁の複合数詞の小史 [numeral][jespersen][compound][morphology][syntax][conjunction][word_order]

数詞「21」のことを英語で何というか? もちろん twenty-one である.しかし,歴史的には異なる表現法があった.伝統的には one and twenty が普通だったが,ときに twenty and one もあった.複合数詞は,1の位と10の位の数のどちらを前に置くのか,接続詞 and を用いるのか,といった観点から探ると,揺れ動いてきた歴史があることがわかる.身近に複合数詞を研究している大学院生がおり,私もこの問題にはアンテナを張っているのだが,切り口が豊富にあるなという印象をもっている.

2桁の複合数詞について,Jespersen (§§17.14--6) が歴史上の変化と変異を概観している.この問題を考察する手始めとして,引用しておこう.

17.14. In additions of 'tens' and 'ones' this 'one' now generally follows the 'ten' (twenty-one), but originally it always preceded it: one-and-twenty, a word-order which is still used except in numerals above 50.

The only examples I have noticed of the latter word-order in numerals above 50 are the following: Sheridan 197 she's six-and-fifty if she's an hour | Coleridge 452 in Köhln . . . I counted two and seventy stenches | Wells TB 163 Fifty-three days I had outward . . . three and fifty days of life cooped up | Walpole ST 285 never in all his five-and-fifty years.

17.15. We may find both types of word-order in close proximity: Sh H5 1.2.57 Untill foure hundred one and twentie yeeres . . . ib 61 Foure hundred twentie six | Defoe R 330 eight and twenty years . . . thirty and five years | Thack E 1.147 accepted the Thirty-nine Articles with all his heart, and would have signed and sworn to other nine-and-thirty with an entire obedience | Kipling PT 43 She was two-and-twenty, and he was thirty-three | Caine M 131 you are still so young. Let me see, is it eight-and-twenty? --- Twenty-six, said Philip | Jerome T 37 P. was forty-seven ... W. was three-and-twenty | Wells N 142 He was six and twenty, and I twenty-two | ib 199 I grew ... between three and twenty and twenty-seven.

Mr. Walt Arneson states: "Used in U.S. only occasionally, for stylistic effect or facetiously."

17.16. Compounds of two numerals denoting a number below one hundred have and between the two members if the small numeral precedes: one-and-twenty. If it follows the higher numeral, there is generally no connecting word: twenty-one. Especially in early authors we may find the type twenty-and-two, e.g. Malory 101 xx & viij knyghtes | AV Luke 15.7 ninety and nine iust persons | Swift P 132 there are thirty-and-two good bits in a shoulder of veal | Fielding T 1.17 | Goldsm 645 | Carlyle S 16 | Bennett A 50.

If two neighbouring numerals are to be used, the type with the small number first is commonest, as in this case the higher numeral need not be repeated: Thack E 2.150 though now five or six and forty years | Locke CA 315 Between Nadia and him there was but a separation of two or three years; between Nadia and myself two or three and twenty | Crofts Cask 220 a girl of perhaps two or three-and-twenty.

現代でも古風な表現として用いられる one-and-twenty が,50以上の数については,これが見られないというのが不可思議である.また,同一の文脈で異なるパターンの複合数詞が現われるというのは興味深い.統語論の話題でありながら形態論にも深く関わっており,問題の位置づけについても考察に値する.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 7. Syntax. 1954. London: Routledge, 2007.

2025-07-07 Mon

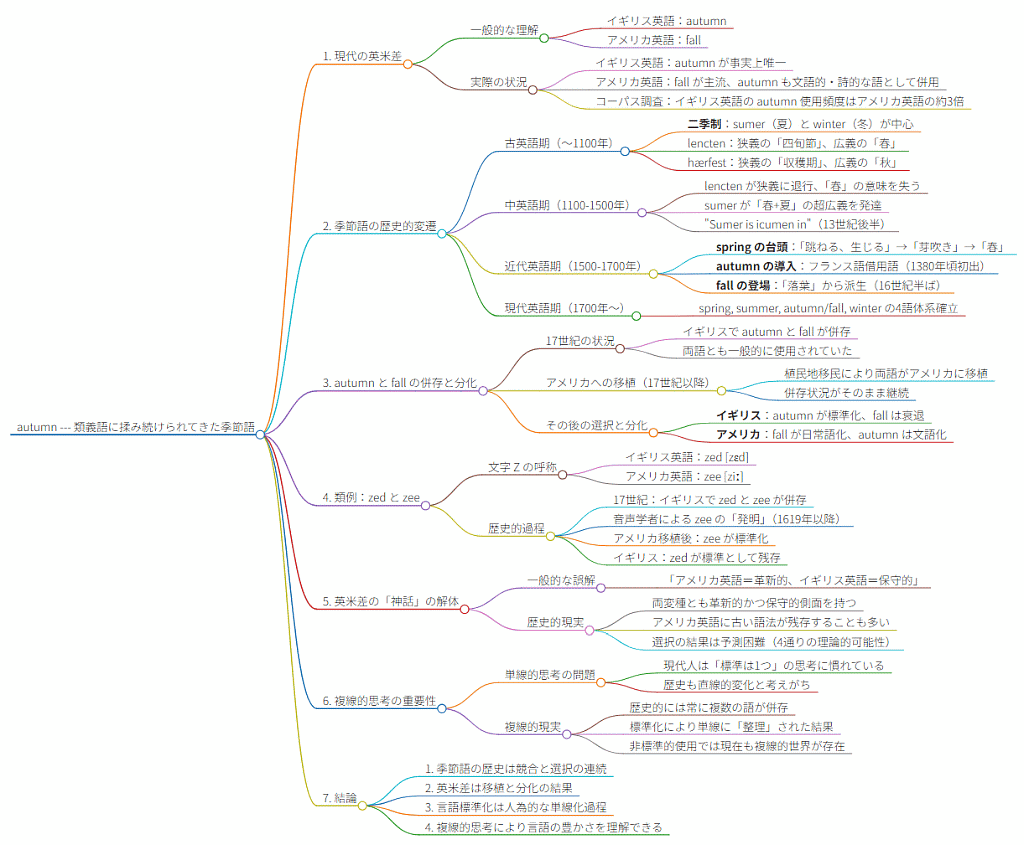

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-06 Sun

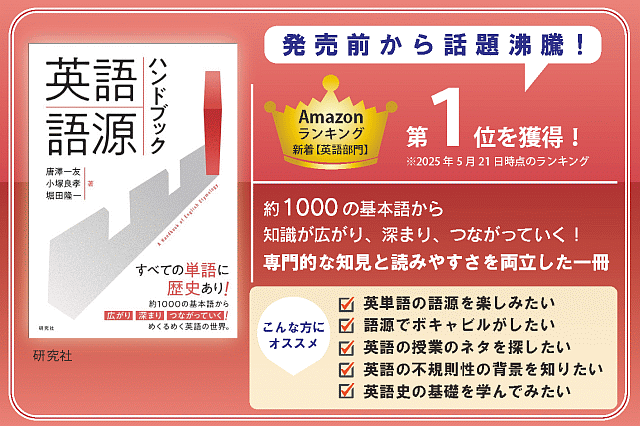

■ #5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定! [hee][notice][khelf][helkatsu][youtube][heltube]

6月18日(水)に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社).たいへんご好評いただいています.発売前より Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位を記録していましたが,発売の4日後には紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を賜わりました.そして,発売後の2週間で,重版が決定しています! 上記「重版決定」ポスターは急遽 khelf の藤平さんが制作してくださいました(ありがとうございます).

発売前から本書を推していただいた英語(史)に深い関心をお持ちの皆さん,khelf や helwa のメンバーを中心とするhel活仲間の皆さん,学界関係者や出版関係者の皆さん,本当にありがとうございます.ひとえに皆さんの応援のおかげです.著者陣営もまだまだ『英語語源ハンドブック』を広める活動を展開していきますので,引き続きご協力のほどお願いいたします.

重版決定前のことになりますが,1週間前,共著者の小塚良孝さん(愛知教育大学)と名古屋で会い,helwa メンバーに促され,本書のPVとなるショート動画を撮りました.「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」(1分21秒)をご覧ください.

この2週間ほど,著者陣営や helwa メンバーを始めとするhel活仲間たちが,全国の書店にて本書の存在を確認・報告しあう「フォトチャレンジ」企画を展開中です(cf. 「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-07-04-1])).重版決定を新たなエンジンとして,来週もフォトチャレンジその他の方法で『英語語源ハンドブック』を広めていきたいと思います.この本を通じて目指しているのは「英語史をお茶の間に」です! どうぞ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-05 Sat

■ #5913. これまでの音変化理論は弱い公式化にとどまる [history_of_linguistics][sound_change][phonetics][phonology][causation][language_change]

言語変化のなかでも音変化を説明することはとりわけ難しい.言語学の歴史において,「音変化理論」なるものはあるにはあるのだが,あくまで弱い仮説にとどまる.なぜ言語音は変化するのか? ある音変化が起こったとして,なぜそれはそのときに起こったのか? 音変化はある条件のもとに起こるのか,それとも無条件に起こるのか? 疑問を挙げだしたらキリがない.これらのいずれも満足に解決していないといってよい.

『音韻史』を著わした中尾は,その冒頭に近い「1.2 音変化理論」の最初に,次のように述べている.

19世紀以降の史的言語学の発達とともに「なぜ音は変化するか,それを引き起こす要因は何か」という問題が史的言語学にとって重要な関心の1つとなった.今世紀前半の記述言語学,後半からの変形生成理論等の言語理論の目ざましい発展とともに色々な変化理論が提案されてきた.変化理論は究極的には一定の時間内に起こる言語変化のおそらく複数の直接的原因を究明し,さらにそれを予知することにあるが,今日までの研究は主として言語変化への制約の公式化という弱い形をとっている.すなわち,音変化の要因を,言語的,社会的,心理的,生理的要因に求め,文脈依存の変化について文脈の研究が,文脈自由の変化については外的および内的要因の研究が行なわれてきた.

『音韻史』が書かれたのは1985年だが,それから40年経った今でも,上述の状況は本質的に変わっていない.英語史の音変化の各論においても,もちろん様々な考え方や理論は提案されてきたものの,「主として言語変化への制約の公式化という弱い形をとっている」状況に変わりがない.

私見では,言語変化のなかでも,とりわけ音変化は最後まで謎のままに残るタイプなのではないか.だからこそ引きつけられるものがある.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2025-07-04 Fri

■ #5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年7月4日(金)より7月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第2四半期にお届けしてきた配信回(全91回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は7月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.4月1日配信の「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01) から6月30日配信の「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30) までの91回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1496. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01)

・ 「#1403. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第15弾」 (2025/04/02)

・ 「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 (2025/04/03)

・ 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (2025/04/04)

・ 「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/05)

・ 「#1407. コメント返し --- 高崎・伊香保温泉オフ会の余韻とともに」 (2025/04/06)

・ 「#1408. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (1) --- 語源的綴字」 (2025/04/07)

・ 「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/08)

・ 「#1410. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 (2025/04/09)

・ 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/10)

・ 「#1412. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (2) --- 2重語」 (2025/04/11)

・ 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (2025/04/12)

・ 「#1414. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第16弾」 (2025/04/13)

・ 「#1415. 偽友達クイズ from 京都オフ会」 (2025/04/14)

・ 「#1416. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (3) --- 過去完了」 (2025/04/15)

・ 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/16)

・ 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (2025/04/17)

・ 「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/04/18)

・ 「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」 (2025/04/19)

・ 「#1421. コメント返し 2025/04/20(Sun)」 (2025/04/20)

・ 「#1422. 目下英語史をはじめるなら『はじめての英語史』かも」 (2025/04/21)

・ 「#1423. ラテン語から英単語を当てるクイズ from 京都オフ会」 (2025/04/22)

・ 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/23)

・ 「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」 (2025/04/24)

・ 「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」 (2025/04/25)

・ 「#1427. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への学生からの感想を紹介」 (2025/04/26)

・ 「#1428. コメント返し 2025/04/27(Sun)」 (2025/04/27)

・ 「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 (2025/04/28)

・ 「#1430. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」 (2025/04/29)

・ 「#1431. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第17弾」 (2025/04/30)

・ 「#1432. 教えて khelf 会長! --- 「米語」と「挨拶」をめぐって」 (2025/05/01)

・ 「#1433. Helvillian 5月号が公開! --- NotebookLM で生成した対談入り」 (2025/05/02)

・ 「#1434. 『ことばと文字』18号が出ました --- 特集「語彙と文字の近代化」にご注目」 (2025/05/03)

・ 「#1435. コメント返し 2025/05/04(Sun)」 (2025/05/04)

・ 「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/05)

・ 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/06)

・ 「#1438. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第18弾」 (2025/05/07)

・ 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (2025/05/08)

・ 「#1440. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- アフタートーク with 小河舜さん」 (2025/05/09)

・ 「#1441. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/05/10)

・ 「#1442. Shakespeare の英語史上の位置づけ --- 矢冨弘先生インタビュー from 京都オフ会」 (2025/05/11)

・ 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」 (2025/05/12)

・ 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/13)

・ 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (2025/05/14)

・ 「#1446. アイルランド雑談 with ykagata さん & camin さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/15)

・ 「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」 (2025/05/16)

・ 「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」 (2025/05/17)

・ 「#1449. コメント返し 2025/05/18(Sun)」 (2025/05/18)

・ 「#1450. 語源的綴字の英仏対照言語史 with camin さん & 寺澤志帆さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/19)

・ 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (2025/05/20)

・ 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/21)

・ 「#1453. 緊急生配信企画(のアーカイヴ) 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」 (2025/05/22)

・ 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (2025/05/23)

・ 「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/24)

・ 「#1456. コメント返し 2025/05/25(Sun)」 (2025/05/25)

・ 「#1457. 編集者・寄稿者と語る月刊ウェブマガジン Helvillian」 (2025/05/26)

・ 「#1458. 『英語語源辞典』 (KDEE) の通読者によるマニアックすぎるトーク --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/27)

・ 「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/28)

・ 「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/29)

・ 「#1461. Helvillian 6月号が公開! --- 月に一度のhel活祭り」 (2025/05/30)

・ 「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/31)

・ 「#1463. コメント返し 2025/06/01(Sun)」 (2025/06/01)

・ 「#1464. YouTube 「文藝春秋PLUS」に出演して60分ほど英語史を語っています」 (2025/06/02)

・ 「#1465. 衝撃!どうなるこれからの語学 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/06/03)

・ 「#1466. 時制とは何か?」 (2025/06/04)

・ 「#1467. いかにして古英語 mycel が現代英語 much に変わったか?」 (2025/06/05)

・ 「#1468. 『英語語源ハンドブック』の狙いと見出し語の選定」 (2025/06/06)

・ 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (2025/06/07)

・ 「#1470. コメント返し 2025/06/08(Sun)」 (2025/06/08)

・ 「#1471. 7月19日(土)朝日カルチャーで「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」」 (2025/06/09)

・ 「#1472. 『英語語源ハンドブック』発売まであと8日 --- eight の項を覗き見」 (2025/06/10)

・ 「#1473. 土曜日の『英語語源ハンドブック』新刊紹介の振り返り」 (2025/06/11)

・ 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (2025/06/12)

・ 「#1475. 『英語語源ハンドブック』の用語解説欄を覗き見」 (2025/06/13)

・ 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (2025/06/14)

・ 「#1477. コメント返し 2025/06/15(Sun)」 (2025/06/15)

・ 「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」 (2025/06/16)

・ 「#1479. いよいよ明日『英語語源ハンドブック』が発売 --- 「フォトチャレンジ」と「Amazon最速レビュー」の2つの企画にご協力ください!」 (2025/06/17)

・ 「#1480. 「女ことば」の言語学 --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/06/18)

・ 「#1481. 『英語語源ハンドブック』のフォトチャレンジを始めています」 (2025/06/19)

・ 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (2025/06/20)

・ 「#1483. 今晩の朝カルの話題は "season" --- 『英語語源ハンドブック』で項目を覗いてみます」 (2025/06/21)

・ 「#1484. コメント返し 2025/06/21(Sat)」 (2025/06/22)

・ 「#1485. khelf の恒例企画「英語史コンテンツ50」を今年度も始めました」 (2025/06/23)

・ 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (2025/06/24)

・ 「#1487. add の「中身のない」語源 --- 『英語語源ハンドブック』と「英語語源辞典でたどる英語綴字史」」 (2025/06/25)

・ 「#1488. 週末は名古屋 --- 近代英語協会と helwa オフ会」 (2025/06/26)

・ 「#1489. 英語史研究者はどのようにして研究対象の時代を選ぶのか?」 (2025/06/27)

・ 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (2025/06/28)

・ 「#1491. khelf 会長,青木輝さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/29)

・ 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30)

2025-07-03 Thu

■ #5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][ogawashun][oe][hee]

月に1度のお祭りのお知らせです.先日6月28日,『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年7月号(第9号)がウェブ公開されました.hellog 読者の方々にはもうお馴染みのことと思います.helwa のメンバー有志が毎月 note 上で制作している hel活 (helkatsu) の月刊ウェブマガジンです.創刊からあっという間に9号を数えることになりました.今回も質,量ともに充実のラインナップです.ゆっくりお読みいただき,じっくりお楽しみください.

今回の表紙を飾るのは,camin さんこと片山幹生さんがご提供くださったアイルランドの美しい写真です.静かなアイルランドの風景から,ヘルメイトの皆さんの熱い思いが伝わってきます.

今号の特集は「古英語を嗜む」です.古英語と聞くと,とっつきにくいと感じる方もいるかもしれません.現代英語とは異なる文字や文法をもつ言語ですから,それも当然です.しかし,今号の特集記事群を読めば,その奥深さと魅力が分かると思います.古英語の世界に足を踏み入れる良い機会になるはずです.

とりわけ注目していただきたいのは,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜氏(上智大学)による特別寄稿です.「「主の祈り」で味わう古英語の文体」と題する書き下ろしの1編.古英語の専門家による古英語紹介ですので,たいへん貴重です.

また,「新企画 英語語源ハンドブック」も要注目です.『英語語源ハンドブック』の発売は6月18日のことでしたが,これに先だって,ヘルメイトの間では「ハンドブックにはあれこれの説明があるかもしれない,ないかもしれない」という予想遊びが繰り広げられていました.その遊びに関する記事をとりまとめたのが,この新企画のセクションです.

そのほか,今号には多彩な記事や寄稿文が満載です.ここですべてを紹介することはできませんが,寄稿者のお名前を列挙しておきましょう.ari さん,umisio さん,camin さん,川上さん,Grace さん,こじこじ先生,しーさん,ぷりっつさん,みさとさん,mozhi gengo さん,Taku さん(金田拓さん),lacolaco さん,り~みんさん,Lilimi さんです.

月刊 Helvillian は,helwa の活発なコミュニティ活動の賜物であり,「英語史をお茶の間に」届けるという目標を力強く推し進めてくれる存在です.helwa に参加している皆さんの活動の様子については,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになり,とくとお聴きいただければ.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお薦めです.

この夏は hel活も熱いです.hellog 読者の皆さんには,ぜひ最新号の Helvillian を広めていただければと思います.

Helvillian 7月号については,Voicy heldio でもご紹介しています.「#1494. Helvillian 7月号が公開! --- 古英語を嗜もう」もお聴きください.

2025-07-02 Wed

■ #5910. 『英語語源ハンドブック』を「いのほた言語学チャンネル」で紹介しています [inohota][youtube][hee][kdee][notice]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が,350回を迎えつつあります.2022年2月26日に開始し,毎週水曜日と日曜日の午後6時に定期的に配信してきました.チャンネル登録者は目下1.48万人で,言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました.皆さんのご支持に感謝致します.

6月29日(日)に配信された最新回が視聴回数5,000回を突破しました! 「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」をご覧ください.

動画の収録は『英語語源ハンドブック』の発売日である6月18日よりも前のことだったのですが,ちょうど本書の見本を手にしたばかりというタイミングだったので,私自身も興奮していました.

改めて本書のポイントを紹介します.本書はJACETの基本1000語を対象に,その各々の語源を英語史の専門家が丁寧に解説した,これまでにないタイプの語源本です.その最大の特徴は,単なる語源の羅列に終始していない点にあります.「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」([2025-06-19-1]) でも述べたように,本書は個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書である『英語語源辞典』に対し,語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すことを目指しています.例えば,ある単語がどのような経緯で借用され,時代とともにどのように意味や形を変えてきたのか.その背景にある社会や文化の変化にも光を当てています.

また,英語学習者が抱きがちな「なぜ?」という素朴な疑問に答えるヒントも満載です.「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」([2025-06-24-1]) で紹介したように,本書は英語史探求の「3点セット」の一角を担う存在として,より広い英語史の世界への入り口となります.英語を教えている先生方には授業のネタ帳として,学習者の方々には知識を深めるための副読本として,ぜひご活用いただきたい一冊です.

刊行前には Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,また刊行後の4日間で紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を獲得しています.ご好評いただきまして感謝しています.引き続き『英語語源ハンドブック』の応援をよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-01 Tue

■ #5909. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANAの季刊誌『ていくおふ』第179号に掲載されています [notice][hel_education][helkatsu][standardisation][world_englishes][variety][variation][language_change]

【 はじめに 】

このたび,ANAホールディングズが発行する季刊誌『ていくおふ』第179号(2025年夏号)に,「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」と題するエッセイを寄稿いたしました.作り込んだ図表を含む8ページにわたる,中身の詰まった記事です.

なぜ航空業界の発行する雑誌に「英語史」の話題が,と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません.私も寄稿のお話をいただいたときには少し考え込んだのですが,航空といえば国際性,国際性といえば英語ですので,思ったよりも大きな飛躍はありません.考えているるうちに,むしろ英語史的な視点を導入するのにうってつけの機会ではないかと感じ始めました.

【 「標準英語」はいつから標準だったのか? 】

今回の記事では,1500年以上にわたる英語の歴史をふり返りながら,「標準化」と「脱標準化」という2つのベクトルのせめぎ合いに注目しました.英語はその誕生以来,外部の言語と接触し,地域的・社会的・文化的な要因によって常に姿を変えてきた言語です.

例えば中世の英語は,現代のような「正しい英語」という規範が存在しない,きわめて多様な状態にありました.ある時代にはフランス語に押されて地位を失いましたし,またある時代には,印刷術や教育制度の普及によって「標準英語」が形成されていくことになりました.しかし,それはロンドンの中・上流階級の言葉遣いをモデルにした,ふわっとして捉えどころのない虚構的な代物にすぎませんでした.

【 「世界諸英語」の時代へ――英語の多様性は今に始まったことではない 】

英語は紆余曲折を経て世界語となりましたが,一方でいまだに多様性に満ちた言語でもあります.現代の私たちは,アメリカ英語やイギリス英語だけでなく,インド英語,シンガポール英語,ナイジェリア英語など,英語の多様な「顔」と日常的に向き合っています.訪日観光客の増加や国際交流の進展によって,日本に暮らしながらも多様な英語に触れる機会が増えてきたので,この現状は理解するのに難しくないはずです.

様々な英語を聞いて「これって正しい英語なの?」と戸惑う場面もあるかもしれません.しかし,英語史をふり返ると,そうした多様性はむしろ英語本来の姿だとわかります.一度たりとも均質だったことはなく,むしろ常に揺れ,変わり続けてきた言語なのです.

この認識こそが,現代のグローバルな言語状況を読み解く上での出発点になります.

【 これからの英語との付き合い方とは? 】

本エッセイの締めくくりでは,こうした歴史的背景を踏まえたうえで,現代を生きる私たちが英語とどのように向き合うべきかについて,4点を指摘・提案しました.

1. 絶対的な「正しい英語」は存在しない

「標準英語」とは,歴史的・社会的に構築された規範であり,それ自体が一つの変種にすぎません.英語(ひいては言語)の本質は常に変化と多様性にあります.

2. 状況に応じた柔軟な運用がカギ

書き言葉/話し言葉,フォーマル/インフォーマルなど,目的に応じてスタイルを使い分ける力が求められます.「どれが正しいか」ではなく,「何が適切か」を見極める視点が大切です.

3. 多様な英語変種への寛容性と理解

世界中の非母語変種の英語に触れたとき,違和感や誤用と断ずる前に,その背景と特徴に目を向けることが重要です.

4. 英語史からの学び

発音と綴字の乖離,語彙の多さ,文法のゆれなど,英語の「なぜ?」に,たいていの場合,上手に答えてくれるのは「英語史」です.英語の歴史を知ることで,英語への視野が広がります.

英語が「世界の言語」としてさらに多様化し続けるなか,私たちはどのようにその変化とつき合っていくべきなのか.そのヒントを,英語史という長いスパンから探ってみませんか? 興味を持たれた方は,ぜひ本誌をお手に取ってみてください.

【 雑誌『ていくおふ』について 】

本エッセイは,ANAによる『ていくおふ』という季刊誌の記事として掲載されています.今回ご紹介した記事のほかにも,空間認知と建築体験に関する記事や,空港の地理学的考察などに関する記事をなども掲載されています.

『ていくおふ』第179号をご希望の方は,公式HPより詳細をご確認ください.ANA公式スマホアプリからも入手可能となっております.

なお,今回のエッセイについては,heldio にて「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」として配信していますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」『ていくおふ』第179号(2025年夏号),ANAホールディングズ.2025年5月.33--40頁.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-31 11:52

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow