2025-04-19 Sat

■ #5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件 [yurugengogakuradio][youtube][doublet][verb][adjective][pos][category][notice]

火曜日に配信された「ゆる言語学ラジオ」の最新回は,久しぶりの「ターゲット1900を読む回」でした.タイトルは「right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」です.縁がありまして,この回の監修を務めさせていただきました(水野さん,今回もお声がけいただき,ありがとうございました).

いくつかの英単語が扱われたのですが,今回注目したいのは matter や count という単語が「重要である」を意味する動詞として用いられている点です.動画内で水野さんも指摘していましたが,何だかしっくり来ない感じがします.「重要である」であれば,be important のように形容詞を用いるのがふさわしいように感じられるからです.なぜ動詞なのか,という疑問が生じます.

2つの動詞を別々に考えましょう.まず matter が,なぜ「重要である」という意味の動詞になるのでしょうか.水野さんが紹介されているように matter の名詞としての基本的な意味は「物質」です.原義は「中身が詰まっているもの;スカスカではないもの」辺りだと思われます.しっかり充填されているイメージから「中身のある」「実質的な」「有意義な」「重要である」などの語義が生じたと考えられます.

もう1つの「重要である」を意味する動詞 count はどうでしょうか.こちらも動画で紹介されていましたが,count の第1義は「数える」ですね.日本語でも「ものの数に入らない」という慣用句がありますが,逆に「数えられる;勘定に入れられる」ものは「重要である」という考え方があります.日英語で共通の発想があるのが,おもしろいですね.

ちなみに count はラテン語 computāre が,フランス語において約まった語形に由来します.この computāre は,接頭辞 com- (共に,完全に)と putāre (考える)から成り,「徹底的に考える」「考慮に入れる」といった意味合いを経て「数える」「計算する」という意味に発展していったと考えられます.そして,このラテン語 computāre は別途直接に英語へ compute としても借用されています.つまり,count と compute は同じ語源を持つ2重語 (doublet) の関係となります.

さて,matter や count が「重要である」を意味するように,本来であれば形容詞で表現されてしかるべきところで,動詞として表現されている例は他にもあります.例えば cost (費用がかかる)や resemble (似ている)なども,動作というよりは状態・性質に近い意味合いを帯びており,直感的には be worth や be like のように形容詞を用いて表わすのがふさわしいと疑われるかもしれません.

しかし,逆の例もあります.品詞としては形容詞でありながらもも,本来の静的な意味合いを超えて,動的なニュアンスを帯びるものがあります.active (活動的な)という形容詞は,状態・性質を表わしているようにも思われますが,常に動き回っている動的なイメージを喚起するのも事実であり,すなわち意味的には十分に動的ということもできるのです.また,動詞の現在分詞や過去分詞から派生した形容詞,例えば interesting, surprised などは,もとが動詞なわけですから,幾分の動的な含みを保持しているのも無理からぬことなのです.

このように見てくると,動詞と形容詞という品詞区分は確かに存在するものの,その意味的な境目を明確に指摘することは難しいことがわかります.両品詞は,意味的にはむしろ連続体でつながっていると見なすのがふさわしいように思われます.この問題については,「#3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化」 ([2018-12-29-1]) の記事も参考になるでしょう.

今回のゆる言語学ラジオの「ターゲット1900を読む回」では,監修に関わらせていただきながら,matter や count といった非典型的な動詞について考え直す機会を得ることができ,勉強になりました.ご覧になっていない方は,ぜひチェックしてみてください.

思えば,私が初めて「ゆる言語学ラジオさん」に関わらせていただいたきっかけの1つが「ターゲット1900を読む回」でした.「#5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回」 ([2023-07-19-1]) では,vid (見る)というラテン語根のみをネタに1時間近く話し続けるという風変わりな回を収録したのでした.そちらもぜひご覧いただければ.

今回取り上げた matter と count をめぐる問題は,一昨日の heldio の配信回「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」でも注目しました.本記事の復習になると思いますので,ぜひそちらもお聴きください.

2025-03-17 Mon

■ #5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語 [doublet][latin][french][loan_word][lexicology][lexicography][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][synonym][kdee][helmate][helkatsu][voicy][heldio]

標記の4語は,いずれもラテン語で「体」を意味する corpus に遡る単語である.「#4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか」 ([2020-07-14-1]) でも取り上げた堂々たる4重語 (quadruplet) の事例だ.

corpus /ˈkɔɚpəs/ (集大成;言語資料)は,中英語期に直接ラテン語から入ってきた語形で,現代では専門的なレジスターとして用いられるのが普通である.

corpse /kɔɚps/ (死体),およびその古形・詩形として残っている corse /kɔɚs/ は,ラテン語 corpus がフランス語を経由しつつ変形して英語に入ってきた単語だ.フランス語では当初 cors のように綴字から <p> が脱落していたが,ラテン語形を参照して <p> が復活した.英語でも,この語源的綴字 (etymological_respelling) の原理が同様に作用し,<p> が加えられたが,<p> のない語形も並行して続いた.

corps /kɔɚ/ (複数形は同綴字で発音は /kɔɚz/)(軍隊)は "a body of troops" ほどの語義で,フランス語から後期近代英語期に入ってきた単語である.綴字に関する限り,上記 corpse の異形といってよい.

<p> が綴られるか否か,/p/ が発音されるか否か,さらに /s/ が発音されるか否かなど,4語の関係は複雑だ.この問題に対処するには,各々の単語の綴字,発音,語義,初出年代,各時代での用法や頻度の実際を丹念に調査する必要があるだろう.また,それぞれの英単語としての語誌 (word-lore) を明らかにするにとどまらず,借用元であるラテン語形やフランス語形についても考慮する必要がある.特にフランス語形についてはフランス語史側での発音と綴字の関係,およびその変化と変異も参照することが求められる.

さらに本質的に問うならば,この4語は,中英語や近代英語の話者たちの頭の中では,そもそも異なる4語として認識されていたのだろうか.現代の私たちは,綴字が異なれば辞書で別々に立項する,という辞書編纂上の姿勢を当然視しているが,中世・近代の実態を理解しようとするにあたって,その姿勢を持ち込むことは妥当ではないかもしれない.

疑問が次々に湧いてくる.いずれにせよ,非常に込み入った問題であることは間違いない.

今回の記事は,ヘルメイトによる2件のhel活コンテンツにインスピレーションを受け,『英語語源辞典』と OED を参照しつつ執筆した.

・ lacolaco さんが「英語語源辞典通読ノート」の最新回で取り上げている corporate, corpse, corpus に関する考察

・ 上記 lacolaco さんの記事を受け,ari さんがこの問題について Deep Research を初利用し,その使用報告をかねて考察した note 記事「#224【深掘り】corsはどう変化したか。ChatGPTに調べてもらう。」

私自身も,一昨日の heldio 配信回「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」で lacolaco さんの記事と corpus 問題について取り上げている.ぜひお聴きいただければ.

2025-01-28 Tue

■ #5755. divers vs diverse は Johnson の辞書でも別見出し [johnson][adjective][pronoun][variant][doublet][note][wod][ari][bible]

昨日の記事「#5754. divers vs diverse」 ([2025-01-27-1]) の続編.昨日の記事を執筆した後,ヘルメイトの ari さんによるhel活 note 記事「#177 【WD】久しぶりの英語辞書の「今日のことば」。」を読んで知ったのだが,divers という単語が1月24日の Merriam-Webster: Word of the Dayで取り上げられていたとのこと.

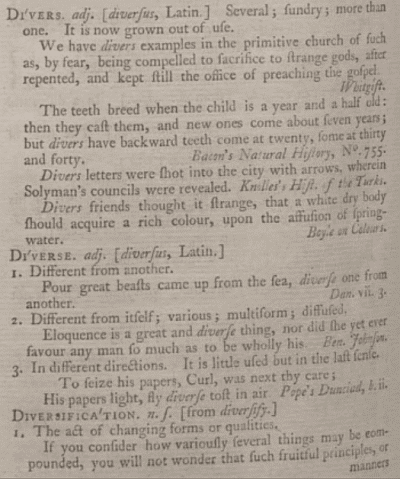

divers と diverse について,1755年の Johnson の辞書を引いてみた.昨日の引用文で示されていた通り,各々の語が確かに別々に立項されている.そちらを掲載しよう.

Johnson の記述から,このペアの単語について気になった点を列挙する.

・ diverse のほうも divers とともに強勢は第1音節にあった(ただし現代でも両語にはいずれの音節にも強勢が落ち得るマイナー発音は聞かれる)

・ 意味の違いは divers は "more than one" で,diverse は "different" と単純明快

・ 当時すでに divers は使われなくなっていた

・ 例文をみると divers に不定代名詞としての用法があり,同じ例文には同用法の some もみえる

divers を用いた聖書の「使徒行伝」 (= the Acts of the Apostles) からの有名な1節として,"But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus." (Acts 19:9) を挙げておこう.

2025-01-27 Mon

■ #5754. divers vs diverse [variant][pronunciation][latin][french][doublet][stress][spelling][adjective][polysemy][pronoun][doublet]

米国ではトランプ2.0が発足し,世界も予測不能のステージに入ってきている.この新政権では,DEI (= diversity, equity, and inclusion) の理念からの離脱が図られているとされる.この1つめの diversity は「多様性;相違」を意味するキーワードであり,英語にはラテン語からフランス語を経て14世紀半ばに借用されてきた.

この名詞の基体はラテン語の形容詞 dīversum であり,これ自体は動詞 dīvertere (わきへそらす,転換する)に遡る.それて転じた結果,「別種の;多様な;数個の」へ展開したことになる.

ところで,現代英語辞書には divers /ˈdaɪvəz/ と diverse /daɪˈvəːs/ とが別々に立項されている.綴字上は語尾に <e> があるかないかの違いがあり,発音上は強勢の落ちる音節および語末子音の有声・無声の相違がある.意味・語法としては,前者は古風・文学的な響きをもって「別種の;数個の」で用いられ,後者は主に「多様な」の語義で通用される.もともとは両者は互いに異形にすぎず,中英語期以降いずれの語義にも用いられてきたが,1700年頃に語形・意味において分化してきた.

divers /ˈdaɪvəz/ は「数個;数人」を意味する名詞・代名詞としても用いられるようになったためか,その語末子音は,名詞複数形の -s を反映するかのように /z/ へと転じた.また,diverse /daɪˈvəːs/ の発音と綴字は,ラテン語由来の adverse, inverse などと関連づけられて定着したものと思われる.

OED でも両語は別々に立項されているが,Diverse, Adj. & Adv. の項にて両語の形態と発音の歴史が詳細に解説されている.

Form and pronunciation history

The stress was originally on the second syllable, but was at an early date shifted to the first, although both pronunciations long coexisted, especially in verse. In early modern English divers (with stress on the first syllable) is the dominant form (overwhelmingly so in the 17th cent.), especially in the very common sense 'several, sundry, various' (see divers adj.) in which the word always occurs with a plural noun (the final -s coming to be pronounced /z/ after the plural ending -s, making the word homophonous with the plural of diver n.).

By the 18th cent. the senses of the word had come to be distinguished in form, with divers typically used to express the notions of variety and (especially) indefinite number (see divers adj. & n.) and diverse (probably by more immediate association with Latin diversus) the notion of difference (as in senses A.1 and A.3); thus Johnson (1755), Sheridan (1780), and Walker (1791), all of whom have two parallel entries. Both forms were typically stressed on the first syllable, and differed only in the pronunciation of the final consonant (respectively /z/ and /s/ ). The same formal and semantic distinction is reflected in 19th-cent. dictionaries, including Smart (1836), Worcester (1846), Knowles (1851), Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), and New English Dictionary (OED first edition) (1897). The latter notes at divers adj. (in sense 'various, sundry, several') that it is 'now somewhat archaic, but well known in legal and scriptural phraseology'; in this form the word is now chiefly archaic and used mainly in literary or legal contexts.

In the second half of the 19th cent. (as divers adj. was gradually becoming more restricted in use), the dictionaries begin to note an alternative pronunciation for diverse adj. with stress on the second syllable. This pronunciation probably continues the original one that had never entirely disappeared for this form, as is shown by examples from verse (compare e.g. quots. a1618, 1837 at sense A.1a, 1754 at sense A.3a). Knowles (1851) is one of the first dictionaries to note this pronunciation of diverse adj. (which, interestingly, he gives as the sole pronunciation); more commonly the two alternatives are given, as e.g. Craig (1882), who puts the pronunciation with initial stress first, and Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), New English Dictionary (OED first edition) (1897), who give priority to the pronunciation with stress on the second syllable; this has since become by far the more common pronunciation of the word.

2025-01-27 Mon

■ #5754. divers vs diverse [variant][pronunciation][latin][french][doublet][stress][spelling][adjective][polysemy][pronoun][doublet]

米国ではトランプ2.0が発足し,世界も予測不能のステージに入ってきている.この新政権では,DEI (= diversity, equity, and inclusion) の理念からの離脱が図られているとされる.この1つめの diversity は「多様性;相違」を意味するキーワードであり,英語にはラテン語からフランス語を経て14世紀半ばに借用されてきた.

この名詞の基体はラテン語の形容詞 dīversum であり,これ自体は動詞 dīvertere (わきへそらす,転換する)に遡る.それて転じた結果,「別種の;多様な;数個の」へ展開したことになる.

ところで,現代英語辞書には divers /ˈdaɪvəz/ と diverse /daɪˈvəːs/ とが別々に立項されている.綴字上は語尾に <e> があるかないかの違いがあり,発音上は強勢の落ちる音節および語末子音の有声・無声の相違がある.意味・語法としては,前者は古風・文学的な響きをもって「別種の;数個の」で用いられ,後者は主に「多様な」の語義で通用される.もともとは両者は互いに異形にすぎず,中英語期以降いずれの語義にも用いられてきたが,1700年頃に語形・意味において分化してきた.

divers /ˈdaɪvəz/ は「数個;数人」を意味する名詞・代名詞としても用いられるようになったためか,その語末子音は,名詞複数形の -s を反映するかのように /z/ へと転じた.また,diverse /daɪˈvəːs/ の発音と綴字は,ラテン語由来の adverse, inverse などと関連づけられて定着したものと思われる.

OED でも両語は別々に立項されているが,Diverse, Adj. & Adv. の項にて両語の形態と発音の歴史が詳細に解説されている.

Form and pronunciation history

The stress was originally on the second syllable, but was at an early date shifted to the first, although both pronunciations long coexisted, especially in verse. In early modern English divers (with stress on the first syllable) is the dominant form (overwhelmingly so in the 17th cent.), especially in the very common sense 'several, sundry, various' (see divers adj.) in which the word always occurs with a plural noun (the final -s coming to be pronounced /z/ after the plural ending -s, making the word homophonous with the plural of diver n.).

By the 18th cent. the senses of the word had come to be distinguished in form, with divers typically used to express the notions of variety and (especially) indefinite number (see divers adj. & n.) and diverse (probably by more immediate association with Latin diversus) the notion of difference (as in senses A.1 and A.3); thus Johnson (1755), Sheridan (1780), and Walker (1791), all of whom have two parallel entries. Both forms were typically stressed on the first syllable, and differed only in the pronunciation of the final consonant (respectively /z/ and /s/ ). The same formal and semantic distinction is reflected in 19th-cent. dictionaries, including Smart (1836), Worcester (1846), Knowles (1851), Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), and New English Dictionary (OED first edition) (1897). The latter notes at divers adj. (in sense 'various, sundry, several') that it is 'now somewhat archaic, but well known in legal and scriptural phraseology'; in this form the word is now chiefly archaic and used mainly in literary or legal contexts.

In the second half of the 19th cent. (as divers adj. was gradually becoming more restricted in use), the dictionaries begin to note an alternative pronunciation for diverse adj. with stress on the second syllable. This pronunciation probably continues the original one that had never entirely disappeared for this form, as is shown by examples from verse (compare e.g. quots. a1618, 1837 at sense A.1a, 1754 at sense A.3a). Knowles (1851) is one of the first dictionaries to note this pronunciation of diverse adj. (which, interestingly, he gives as the sole pronunciation); more commonly the two alternatives are given, as e.g. Craig (1882), who puts the pronunciation with initial stress first, and Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), New English Dictionary (OED first edition) (1897), who give priority to the pronunciation with stress on the second syllable; this has since become by far the more common pronunciation of the word.

2024-07-23 Tue

■ #5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][borrowing][norman_french][doublet][hybrid][lexicology]

*

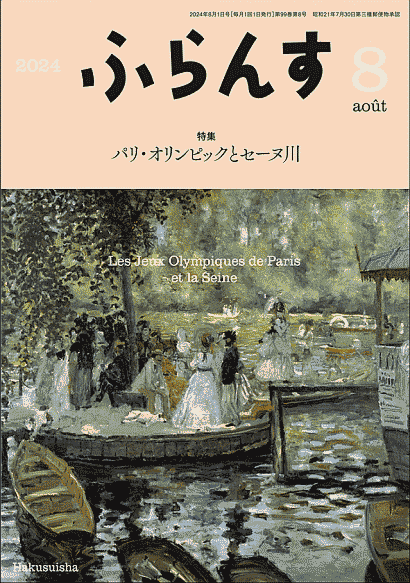

今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.本日『ふらんす』8月号が刊行されました.連載としては第5回となります.

今回は前回の「フランス借用語の大流入」に引き続いての話題です.大流入の結果,英語語彙にどのような衝撃がもたらされたのか,に迫ります.以下の4つの小見出しのもとにエッセイを書いています.

1. 単語借用と語彙体系の変化

中英語期にフランス語からの大量の単語借用があり,英語の語彙体系に大きな影響を与えました.これにより,英語の語彙のあり方が大きく変化しました.

2. 死語となった本来の英単語

フランス語からの借用語により,既存の英単語が置き換えられ死語となるケースが多くありました.例えば「おじ」を意味する ēam が uncle に,「嫉妬」を意味する anda が envy に置き換えられるなどしました.

3. ノルマン・フランス語と中央フランス語

初期の借用語はノルマン方言から,後期はパリの中央フランス語から入りました.これにより,同じ語源を持つ単語が異なる形で英語に入り,2重語 (doublet) として共存するようになりました.

4. 英仏ハイブリッド語

フランス語の語形成に慣れた英語は,フランス語由来の接辞を英語本来の単語に付けて新しい単語を作り出しました.これらは英仏要素を含むハイブリッド語として英語に定着しました.

過去4回の連載記事も hellog で紹介してきましたので,以下よりお読みください.

・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])

・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])

・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])

・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第5回 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」『ふらんす』2024年8月号,白水社,2024年7月23日.52--53頁.

2024-05-07 Tue

■ #5489. 古英語の職業名の種類は中英語と同じくらい多様だったか否か [onomastics][personal_name][name_project][by-name][doublet][me][oe][anglo-saxon][norman_conquest][occupational_term]

昨日の記事「#5488. 中英語期の職業名(を表わす姓)の種類は驚くほど細分化されていて多様だった」 ([2024-05-06-1]) の内容から,新たな疑問が浮かんでくる.先立つ古英語期には,職業名の種類は中英語期と同じくらい細分化されていて多様だったのだろうか? あるいは,もっと貧弱だったのだろうか.これは言語の話題にとどまらず,文化の問題,アングロサクソン文明のトピックとなる.

昨日も参照した Fransson (31) は,おそらく古英語期には職業名はもっと貧弱だったろうと推測している.もっと言えば,多くの職業とその名前は,ノルマン征服 (norman_conquest) の影響のもとに,イングランド/英語にもたらされたのだろうと考えている.

Did this specialization exist before the Middle English period? The trade-names that are recorded in the Old English literature have been collected by Klump (Die altengl. Handwerkernamen). It is noteworthy that these are comparatively few in number; they are chiefly general names of trades, usually not specialized. A great number of the names in the present treatise are not represented there. To infer from this that all these did not exist in OE, is of course premature. The case is that we have no documents from that time in which trade-names are common. Much speaks in favour of the opinion, however, that many names of occupation did not come into existence until after the Norman conquest.

古英語に多くの職業名が文証されないということは,古英語に多くの職業がなかったことを必ずしも意味するわけではない.しかし,Fransson の見立てでは,そのように解釈してよいのではないかということだ.

中英語期の職業(名)の爆発が,ますますおもしろいテーマに思えてきた.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-05-06 Mon

■ #5488. 中英語期の職業名(を表わす姓)の種類は驚くほど細分化されていて多様だった [onomastics][personal_name][name_project][by-name][doublet][me][occupational_term]

中英語の職業名を帯びた姓 (by-name) について調べていると,当時の職業の細分化されている様に驚く.こんなに細かく職業が分かれているのかと圧倒されると同時に,種類の多さに驚嘆せざるを得ないのだ.

例えば Fransson (30) の研究によると,調査したサンプルのうち「布」産業に関する職業名に対応する姓は,なんと165種類あるという.「染め物屋」関連や「織物」業界も多く,後者と関連して25の姓がみつかるという.「冶金」方面にも108の姓が見出され,「物作り」や「物売り」も予想されるとおり種類が豊富で,関連付けられた姓は107に及ぶという.

おもしろいことに,次の近代英語の時代には,ここまでの職業名の細分化や多様性は確認されないという.諸々の事情で通時的な比較は必ずしも単純ではないものの,Fransson (31) は "we can say that --- with the exception of modern factories -- specialization of trades was considerably greater in the Middle Ages than in modern times." と結論づけている.

では,なぜ中英語期には職業(名)がこのように細分化されているのだろうか.Fransson (31) は,次の4点ほどを指摘し,議論している.

(1) 中世の技術の著しい発展(製品改良の欲求と,そのための競争ゆえ)

(2) 職業の名前について英語名と対応するフランス語名が併存していることが多く,一見して名前の種類が豊富に見えることが多い

(3) ある職業名を帯びた人物が,狭い意味でその職業だけに従事していたわけではない,という事情がある.例えば girdler は「ガードル職人」だが,実際にはガードルだけを作っているわけではなく,同時に他の製品も作っていることが多い.つまり,広く金属製品の職人でもあった.

(4) 上記と関連して,本業とともにマイナーな副業を営んでいた場合,後者の名前を姓として採用するほうが,姓としては識別能力が高いだろう.Blodleter 「瀉血人」(=床屋)や Vershewere 「韻文刻み」(=石切り)などが,そのような例に当たる.

中英語期に職業名が細分化されていて多様だという事実を受け止めよう.では,古英語期ではどうだったのだろうか.そして,なぜ近代英語期以降には,この細分化や多様性が見られなくなったのだろうか.興味深い問題である.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-02-22 Thu

■ #5414. dungeon の文化史と語源 [doublet][etymology][semantic_change][literature][french][latin][voicy][heldio]

NewsPicks 上で岡本広毅先生(立命館大学)が連載している「RPGで知る西洋の歴史」の最新記事が公開されています.「ダンジョンと〈ゴシック〉への入り口---商人トルネコが覗いた闇」です.

RPG 好きには「ダンジョン」 (dungeon) の響きはたまらないのではないでしょうか.その意味は「地下牢」?「洞窟」?「塔」? なぜ RPG にはダンジョンが付きものなの? ゴシック・ロマンスとの関係は? このような問いに答えてくれる文化史・文学史の記事です.

記事でも言及されていますが,英単語 dungeon は古フランス語 donjon を借用したものです(1300年頃).古フランス語での原義は「主君の塔」ほどでしたが,それが後に牢獄として利用された背景から,「牢獄」,とりわけ「地下牢」の意味を発達させました.さらには RPG 的な「未知なる危険の潜む空間」(上記記事を参照)という語義にまで発展してきました.文化史的に味わうべき意味変化 (semantic_change) の好例ですね.

さて,古フランス語 donjon は,さらに遡ると中世ラテン語の dominiōnem に行き着き,これは古典ラテン語の dominium に対応します.「君主の地位;統治権;領地」を意味しました.このラテン単語が直接英語に取り込まれたのが dominion 「領土;支配権」です.つまり,dungeon と dominion は2重語 (doublet) ということになります.

関連する話題は,以下の hellog や heldio のコンテンツで取り上げていますので,ぜひどうぞ.

・ hellog 「#3899. ラテン語 domus (家)の語根ネットワーク」 ([2019-12-30-1])

・ hellog 「#3898. danger, dangerous の意味変化」 ([2019-12-29-1])

・ heldio 「#118. danger のもともとの意味は「権力」」

・ heldio 「#273. 「支配権」 ― 今だから知っておきたい danger の原義」

・ hellog 「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1])

2022-11-06 Sun

■ #4941. partner と parcener [folk_etymology][french][loan_word][etymology][doublet]

今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#524. deal と part のイメージは「分け与えて共有する」」をお話ししました.主に語源の話題ですが,少しボキャビル風味も効かせた放送回です.どうぞお聴きください.

放送のなかでラテン語 pars "part" に由来する単語をいくつか挙げましたが,時間があれば partner についても触れようかと思っていたところでした.放送では触れられなかったので hellog にて補足します.

最近では日本語でも「パートナー」という語がよく用いられます.夫婦,恋人,共同生活者,ビジネス上の相方など,何かを共有している人,何らかの事業に共同で参画している人を広く指せる言葉です.英単語 partner も同じように広く用いられます.原義はやはり「何かを共有している人」です.

ただし OED の語源欄の記述によると,partner は直接 part と関係するというよりは,関連する別の単語 parcener の変形ではないかとのことです.

Etymology: Probably an alteration of PARCENER n. (although this is only attested slightly later), under the influence of PART n.1 Perhaps compare Old French partenier (1266), Dutch regional (West Flanders) partenier.

It is much less likely that the word arose from scribal error (with the letters c and t being confused).

現代英語の parcener は「共同相続人」を意味する法律用語です.この語は「何かを共有している人」を原義とするフランス単語を借用したもので,究極的にはラテン語 partītiō(n-) に遡り,ラテン語 pars の仲間とはいえます.この語が英語側で変形してできたのが,partner なのではないかという語源説です.経路はちょっとややこしそうですが,part の関連語であることは確かなようです.

2020-10-11 Sun

■ #4185. なぜ number の省略表記は no. となるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][doublet][abbreviation][latin]

今回もよく尋ねられる素朴な疑問です.number の省略表記であれば nu. などとなりそうなところですが,なぜか no. となっています.この o はいったいどこから来たのでしょうか.これは英語史が得意とするタイプの問題です.音声の解説を聴いてください.

いかがだったでしょうか.no. は number を省略したものではなく,number の語源であるラテン語 numerus の奪格単数形である numero を省略したものだったのです.number と no. の関係は,したがって,直系の母娘関係ではなく,従姉妹くらいの関係ということになります.究極的には同語源であり,語頭の n- も共通しているので,かえって紛らわしいわけですが,上記のような背景がありました.

解説のなかで関連して触れた i.e (= id est "that is") や e.g. (= exempli gratia "for example") などは,省略表記と元の表現があまりに異なっており,直接の省略であるわけがないとすぐに分かるのですが,no. (= numero "in number") の場合にはなまじ似ているだけに,だまされてしまいますね.英語に「音読み」と「訓読み」があったという事実にも驚いたのではないでしょうか.

この問題と関連して,##750,1042の記事セットを是非ご一読ください.

2020-09-14 Mon

■ #4158. gravy は n と v の誤読から? [etymology][minim][ghost_word][doublet]

gravy は「肉汁;肉汁ソース,グレイビー」を意味する英単語である.この語の語源に関しては不確かなこともあるが,OED を含めたいくつかの語源記述によれば,同様の味付けしたソースを意味した古フランス語 grané の n が,何らかのタイミングで v と誤読された結果,中英語で grave, gravi などとして定着したものと説明される.本ブログでも「#4134. unmummied --- 縦棒で綴っていたら大変なことになっていた単語の王者」 ([2020-08-21-1]) を含む多くの記事で何度も取り上げてきたが,中世の字体では n と v (および u) は minim と呼ばれる縦棒を2つ並べた <<ıı>> として明確に区別されずに書かれていた.gravy もこの種の誤読から生じた1種の幽霊語 (ghost_word) なのではないかということだ (cf. 「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1])) .

古フランス語 grané は味付けされたスパイス・ソースを指し,ラテン語 grānum (穀粒)にさかのぼる.英語の grain も,このラテン単語が古フランス語を経由して英語に入ってきたものなので,grain と gravy は,途中で少々勘違いが入ってしまったものの,2重語 (double) とみることができそうだ.

問題の誤読が古フランス語で起こったものなのか,中英語に借用された後に起こったものなのかは難しい問題だが,中英語で grane の形がまれなことから,おそらく前者なのではないかと想定される.

OED の gravy, n. の語源欄を引用しておこう.

Etymology: Of obscure origin.

The receipts quoted under sense 1 below are substantially identical with receipts in Old French cookery books, in which the word is grané. For the Old French word the reading grané seems certain (though in printed texts gravé usually appears); it is probably cognate with Old French grain 'anything used in cooking' (Godefroy), and with grenade n.2, grenadine n.1; compare also faus grenon = 'gravy bastard'. But in the English manuscripts the word has nearly always either a v or a letter which looks more like u than n (the only exception being in the 'table' to Liber Cocorum, which has thrice grane, while the text has graue). As the Middle English word was therefore identical in form with the modern word, it seems difficult, in spite of the difference in sense, to regard them as unconnected. In the present state of the evidence, the most probable conclusion is that the Old French grané was early misread as gravé, and in that form became current as a term of English cookery.

gravy の誤読に関する話題と,その類例に関して,Simon Horobin による "Five words in the English language people usually use incorrectly" の記事がおもしろい.

2020-08-29 Sat

■ #4142. guest と host は,なんと同語源 --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][grimms_law][indo-european][palatalisation][old_norse][loan_word][semantic_change][doublet][antonym][french][latin][old_norse]

hellog ラジオ版も第20回となりました.今回は素朴な疑問というよりも,ちょっと驚くおもしろ語源の話題です.「客人」を意味する guest と「主人」を意味する host は,完全なる反意語 (antonym) ですが,なんと同語源なのです(2重語 (doublet) といいます).この不思議について,紀元前4千年紀という,英語の究極のご先祖様である印欧祖語 (Proto-Indo-European) の時代にまで遡って解説します.以下の音声をどうぞ.

たかだか2つの英単語を取り上げたにすぎませんが,その背後にはおよそ5千年にわたる壮大な歴史があったのです.登場する言語も,印欧祖語に始まり,ラテン語,フランス語,ゲルマン祖語,古ノルド語(北欧諸語の祖先),そして英語と多彩です.

語源学や歴史言語学の魅力は,このように何でもないようにみえる単語の背後に壮大な歴史が隠れていることです.同一語源語から,長期にわたる音変化や意味変化を通じて,一見すると関係のなさそうな多くの単語が芋づる式に派生してきたという事実も,なんとも興味深いことです.今回の話題について,詳しくは##170,171,1723,1724の記事セットをご覧ください.

2020-07-14 Tue

■ #4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか [doublet][etymology][loan_word][borrowing][lexicology][synonym]

昨日の記事「#4094. 2重語の分類」 ([2020-07-13-1]) で取り上げた2重語 (doublet) の上を行き,3重語,4重語,5重語などの「多重語」の例を,『新英語学辞典』 (344) よりいくつか挙げたい.本ブログ内の関連する記事へのリンクも張っておく.

(a) 3重語 (triplet)

・ hale (< ME hal, hale, hail 〔北部方言〕 < OE hāl), whole (< ME hol, hool, hole 〔南部方言〕 < OE hāl), hail (← ON heill) (cf. 「#3817. hale の語根ネットワーク」 ([2019-10-09-1]))

・ place (← OF place < L platēa), plaza (← Sp. plaza < L platēa), piazza (← It. piazza < L platēa)

・ hotel (← F hôtel < OF hostel < ML hospitāle), hostel (← OF hostel < ML hospitāle), hospital (← ML hospitāle) (cf. 「#171. guest と host (2)」 ([2009-10-15-1]))

・ a, an, one (cf. 「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]))

(b) 4重語 (quadruplet)

・ corpse (← MF corps < OF cors < L corpus), corps (← MF corps < OF cors < L corpus), corpus (← L corpus), corse (← OF cors < L corpus)

(c) 5重語 (quintuplet)

・ palaver (← Port palavra < L parabola), parable (← OF parabole < L parabola), parabola (← L parabola), parley (← OF parlée < L parabola), parole (← F parole < L parabola)

・ discus, disk, dish, desk, dais (cf. 「#569. discus --- 6重語を生み出した驚異の語根」 ([2010-11-17-1]))

・ senior, sire, sir, seigneur, signor

なお,日本語からの4重語の例として,カード,カルタ,カルテ,チャートが挙げられている (cf. 「#1027. コップとカップ」 ([2012-02-18-1])).

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-07-13 Mon

■ #4095. 2重語の分類 [doublet][etymology][loan_word][borrowing][lexicology][synonym]

同一語源にさかのぼるが,何らかの理由で形態と意味が異なるに至った1組の語を2重語 (doublet) と呼ぶ.本ブログでも様々な種類の2重語の例を挙げてきた(特に詳細な一覧は「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) と「#1724. Skeat による2重語一覧」 ([2014-01-15-1]) を参照).2重語にはいくつかのタイプがあるが,『新英語学辞典』 (343--44) に従って,歴史言語学的な観点から分類して示そう.

(1) 借用経路の異なるもの.

・ sure (← OF sur < L sēcūrus), secure (← L sēcūrus)

・ poor(← OF povre, poure < L pauper), pauper (← L pauper)

・ filibuster (← Sp. filibustero ← Du. vrijbuiter), freebooter (← Du. vrijbuiter)

・ caste (← Port. casta < L castus), chaste (← OF chaste < L castus)

・ madam(e) (← OF ma dame < L mea domina), Madonna (← It. ma donna < L mea domina)

(2) 本来語と外来語によるもの.

・ shirt (< OE scyrte < *skurtjōn-), skirt (← ON skyrta < *skurtjōn-)

・ naked (< OE nacod, næcad), nude (← L nūdus)

・ brother (< OE brōðor), friar (← OF frere < L frāter)

・ name (< OE nama), noun (← AN noun < L nōmen)

・ kin (< OE cynn), genus (← L genus)

(3) 同一言語から異なる時期に異なる形態あるいは意味で借用されたもの.

・ cipher (← OF cyfre ← Arab. ṣifr), zero (← F zéro ← It. zero ← Arab. ṣifr)

・ count (← OF conter < L computāre), compute (← MF compoter < L computāre)

・ annoy (← OF anuier, anoier < L in odio), ennui (← F ennui < OF enui < L in odio)

(4) 同一言語の異なる方言からの借用によるもの.(cf. 「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]))

・ catch (← ONF cachier), chase (← OF chacier)

・ wage (← ONF wagier), gage (← OF guage)

・ warden (← ONF wardein), guardian (← OF guardien)

・ warrant (← ONF warantir), guarantee (← OF guarantie)

・ treason (← AN treyson < OF traison < L traditionis), traditiion (← OF tradicion < L traditionis) (cf. 「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]))

(5) 英語史の中で同一語が,各種の形態変化により分裂 (split) し,二つの異なる語になったものがある.本来語にも借用語にも認められる.

・ outermost, uttermost

・ thresh, thrash

・ of, off

・ than, then (cf. 「#1038. then と than」 ([2012-02-29-1]))

・ through, thorough (cf. 「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]))

・ wight, whit

・ worked, wrought (cf. 「#2117. playwright」 ([2015-02-12-1]))

・ later, latter (cf. 「#3616. 語幹母音短化タイプの比較級に由来する latter, last, utter」 ([2019-03-22-1]),「#3622. latter の形態を説明する古英語・中英語の "Pre-Cluster Shortening"」 ([2019-03-28-1]))

・ to, too

・ mead, meadow

・ shade, shadow (cf. 「#194. shadow と shade」 ([2009-11-07-1]))

・ twain, two (cf. 「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]))

・ fox, vixen

・ acute, cute

・ example, sample (cf. 「#548. example, ensample, sample は3重語」 ([2010-10-27-1]))

・ history, story

・ mode, mood (cf. 「#3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2)」 ([2020-03-24-1]))

・ parson, person (cf. 「#179. person と parson」 ([2009-10-23-1]))

・ fancy, fantasy

・ van, caravan

・ varsity, university

・ flour, flower (cf. 「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]))

・ travail, travel

上記の2重語の例のいくつかについては,本ブログでも記事で取り上げたものがあり,リンクを張っておいた.その他の2重語についても両語を検索欄に入れればヒットするかもしれない.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-06-09 Tue

■ #4061. sprite か spright か [doublet][spelling][reverse_spelling][johnson]

昨日の記事「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) で少し触れたように,現代英語で「妖精,小鬼」を意味する sprite/spright は spirit の異形にすぎず,語源を一にする.

sprite に対する spright の綴字は非歴史的であり,語末の <-ite> ≡ /-aɪt/ ≡ <-ight> という関係からの "reverse spelling" の例である("reverse spelling" については「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]),「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]),「#283. delectable と delight」 ([2010-02-04-1]) を参照).

spright の綴字では16世紀に初出し,Shakespeare の Folio や Quarto の諸版,また Spenser では,むしろ一般的に使われていた.おもしろいことに Johnson の辞書には両方の見出しが立てられており,"spright" の見出しのもとで,sprite と綴られるべきだが,習慣 (custom) としては spright で決着がついているとの言及がある.Johnson らしい対処の仕方である.なお,現代では sprite のほうが普通だ.

形容詞接尾辞を付した spritely/sprightly, spriteful/sprightful は「元気な,活発な」を意味し,そこから接尾辞が再び落ちた spright それ自身も同義の形容詞として用いられることがある.これらの形容詞には「妖精,小鬼」の元気なイメージも重なっているかもしれないが,おそらく語根の原義に含まれる "animating or vital" が源泉だろう.昨日の記事で触れたように,ノンアルコール飲料「スプライト」 (Sprite) は,元気にはじける炭酸が魅力である.

2020-06-08 Mon

■ #4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか? [sobokunagimon][etymology][latin][doublet][alchemy]

6月6日の朝日新聞朝刊11面の「ことばサプリ」欄に「スピリッツ お酒は魂を帯びている?」という話題が掲載された.英単語 spirit(s) の語誌について,この記事と関連した取材を通じて私も情報を提供したので,その際に調べて考えたことを以下にまとめておきたい. *

英語で spirit といえば,第1義的に「精神,心」や「霊,霊魂」のように肉体に対する精神的なものを指す.そこから精神的な作用である「気分」「元気」「気力」などへ語義が発達していったことは比較的理解しやすいだろう.しかし,主に複数形 spirits で,ウイスキー,ブランデー,ジン,ラムを含むアルコール度数の高い蒸留酒を意味するようになったのは,どういうわけだろうか.

spirit の語源を探ってみよう.その語根はラテン語 spīrāre (息をする)の語根に一致する.ここからさらに印欧祖語 *(s)peis- (吹く)に遡らせる説もあるが,異論もあるようだ.呼吸音を模した擬音語に由来するのかもしれない.ラテン語 spīritus (息)はその名詞だが,ラテン語では後に「精神」を意味するようになり,先にその意味を担っていた animus に取って代わった.

標題の疑問を解くに当たって,このラテン語における「息」から「精神」への意味変化を理解することが大きな鍵となる.背景には,超自然的存在が肉体に spīritus (息)を吹き込むことで,生命が活動を開始するという考え方がある.この場合の超自然的存在が吹きかける「息」とは,OED spirit, n. の筆頭語義に記されている通り "The animating or vital principle in man (and animals); that which gives life to the physical organism, in contrast to its purely material elements; the breath of life." すなわち肉体に精神を注入する生命原理そのものにほかならない.日本語でも「生命の息吹」という通り,「息」は生命の原理そのものであり,その原理を通じて肉体に注入される「精神」自体も,同じ spīritus という語で表わされることになったわけである.

このラテン単語は,古フランス語 (e)spirit などを経由して,14世紀初期に spirit という形態で英語に借用された(したがって現代フランス語や現代英語の esprit は同根語).しかし,借用された当初からすでに「息」や「精神」を擬人化した超自然的存在を指す「神霊, 幽霊, 悪魔,妖精」などの語義でも用いられていたようだ.現代英語で「妖精,小鬼」を意味する sprite/spright は,spirit の異形にほかならない(つまり spirit, esprit, sprite/spright は3重語を形成する).

一方,中世の錬金術 (alchemy) の文脈では,生命の原理たる spirit の原義が,すべての物質の根源となる4原質 four spirits へと応用された.水銀,石黄(砒素),塩化アンモニウム,硫黄の4つである.これらが適切に組み合わさると精気を帯びた物質が生まれるという点では,やはり各々が "the animating or vital principle" ということになる.そして,錬金術の実験 --- 蒸留 --- を通じて具体的に精製されたものの1つが(高濃度の)アルコールだった.蒸留されたアルコール溶液を意味する spirit の英語での初出は,まさに17世紀初頭の Ben Jonson の手になる Alchemist においてである(OED の語義21a).

1612 B. Jonson Alchemist ii. vi. sig. F2, H'is busie with his spirits, but we'll vpon him.

一方,アルコール飲料を意味する語としては,同世紀後半に出版され万人の書となった John Bunyan による The Pilgrim's Progress に初出している(OED の語義21c).

1684 J. Bunyan Pilgrim's Progress 2nd Pt. ii. 67 He gave me also a piece of an Honey-comb, and a little Bottle of Spirits .

こうして,単なる水にアルコールという spirit を注入することで,生き生きとした,人を興奮させる飲み物ができあがり,その飲み物自体も同じ単語で表わされるようになった.

しかし,酒のことを生命が吹き込まれた水とみなす発想は,古く新約聖書の時代からあった.ヨハネ伝にギリシア語で ὕδωρ ζῶν (生命の水)とあり,これがラテン語では aqua vitae と訳された.古英語でも lifes wǣter (life's water) が文証される.フランス語 eau-de-vie,アイルランド語 uisce beatha なども,これのなぞりとみられる.

つまり「酒=生命の水」という発想は,そもそも西洋中世には身近なものとして存在していたのである.その一方で,英語では spirit が生命の原理を表わすもう1つの語として中英語期に取り込まれた.それが,次の初期近代英語期にかけて錬金術の文脈に付され,さらに従来の「酒=生命の水」という発想とも結びつけられることにより,世俗的な「蒸留酒」の語義が誕生したのだろう.

超自然的存在の息,それによって生み出された精神,その具現化である神霊や妖精,諸物質に生命を吹き込む錬金術の原質,そこから精製されたアルコール,そのアルコールを多く含む蒸留酒 --- spirit は千数百年にわたる意味変化の長い旅を続けてきたことになる.最後のものを飲めば「上機嫌である」 (be in high spirits) し,「かなり意気込んで」 (with considerable spirit) 物事にも取りかかることができる.素晴らしきかな spirits.

最後に,日本コカコーラ株式会社のノンアルコール飲料「スプライト」 (Sprite) は,公式HPの情報によると,

「スプライト」の名前の由来は,英語の Spirit(元気の意)と Sprite(妖精)に由来し,炭酸が威勢よくはじける様子,さわやかな透明感などを表現しています.1961年に誕生して以来,その炭酸による刺激と清涼感のあるクリアな味わいが,世界で若者を中心に幅広い層からの支持を集め,現在では190以上の国や地域で販売されているロングセラーブランドです.

とのこと.しっかり語源を押さえられている.意味変化の長い旅の最前線といってよい.

長々と述べてきたが,まとめよう.spirit が「蒸留酒」の語義を獲得した背景には,3つの地下水脈があった.

(1) spirit の原義としての「肉体に精気を吹き込むものとしての超自然的存在の息」

(2) 中世後期の錬金術を通じてアルコールが蒸留・精製された事実

(3) 新約聖書に遡る「酒=生命の水」という古くからの発想

この3つの伏流が17世紀に英語のなかで合流し,「spirit(s) =蒸留酒」として表流化してきたのである.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2020-03-22 Sun

■ #3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴 [old_norse][loan_word][borrowing][phonology][cognate][doublet][palatalisation][link]

標題と関連して,Durkin (191--92) が挙げている古ノルド語借用語の例を挙げる.左列が古英語の同根語,中列が古ノルド語の同根語(かつ現代英語に受け継がれた語),右列が参考までに古アイスランド語での語形である.とりわけ左列と中列の音韻形態を比較してもらいたい.

| OE | Scandinavian | Cf. Old Icelandic |

|---|---|---|

| sċyrta (> shirt) | skirt | skyrta |

| sċ(e)aða, sċ(e)aðian | scathe | skaði, skaða 'it hurts' |

| sċiell, sċell (> shell) | (northern) skell 'shell' | skel |

| ċietel, ċetel (> ME chetel) | kettle | ketill |

| ċiriċe (> church) | (northern) kirk | kirkja |

| ċist, ċest (> chest) | (northern) kist | kista |

| ċeorl (> churl) | (northern) carl | karl |

| hlenċe | link | hlekkr |

| ġietan | get | geta |

| ġiefan | give | geva (OSw. giva) |

| ġift | gift | gipt (OSw. gipt, gift) |

| ġeard (> yard) | (northern) garth | garðr |

| ġearwe | gear | gervi |

| bǣtan | bait 'to bait' | beita |

| hāl (> whole) | hail 'healthy' | heill |

| lāc | northern laik 'game' | leikr |

| rǣran (> rear) | raise | reisa |

| swān | swain | sveinn |

| nā (> no) | nay | nei |

| blāc | bleak | bleikr |

| wāc | weak | veikr |

| þēah | though | þó |

| lēas | loose | louss, lauss |

| ǣġ (> ME ei) | egg | egg |

| sweoster, swuster | sister | systir |

| fram, from (> from) | fro | frá |

古英語形と古ノルド語形について,いくつか特徴的な音韻対応が浮かび上がってくる.これらは,共通祖語から分かれた後に各言語で独自の音韻変化が生じた結果としての音韻対応である.その音韻変化に注目して箇条書きしよう (Durkin 193--98) .

(1) 古英語では /sk/ > /ʃ/ が起こっているが,古ノルド語では起こっていない

(2) 古英語では /k/ > /tʃ/ が起こっているが,古ノルド語では起こっていない

(3) 古英語では /g/ > /j/ と /gg/ > /ddʒ/ が起こっているが,古ノルド語では起こっていない

(4) 古英語ではゲルマン祖語の *ai > ā が起こったが,古ノルド語では起こっていない

(5) 古英語ではゲルマン祖語の *au > ēa が起こったが,古ノルド語では起こっていない

(6) 古ノルド語では *jj > gg が起こっているが,古英語では起こっていない

(7) 古ノルド語では *ui > y が起こっているが,古英語では起こっていない

(8) 古ノルド語では語末の鼻音が消失したが,古英語では消失していない

音韻変化には条件のつくものが多いので,上記ですべてをきれいに説明できるわけではないが,知っておくと現代英語の語形に関する様々な謎が解きやすくなる.関連する記事を挙げておこう.

・ 「#2730. palatalisation」 ([2016-10-17-1])

・ 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1])

・ 「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1])

・ 「#2054. seek と beseech の語尾子音 (2)」 ([2014-12-11-1])

・ 「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1])

・ 「#170. guest と host」 ([2009-10-14-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#3817. hale の語根ネットワーク」 ([2019-10-09-1])

・ 「#3699. なぜ careless の反対は *caremore ではなくcareful なのですか?」 ([2019-06-13-1])

・ 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-05-05 Sun

■ #3660. 変なスペリングの queue [spelling][french][loan_word][doublet][q][vowel][digraph][sobokunagimon]

先日,素朴な疑問として「#3649. q の後には必ず u が来ますが,これはどういうわけですか?」 ([2019-04-24-1]) を本ブログで取り上げたところ,読者の方より,queue (列)という妙なスペリングの単語があることを指摘してもらった.<ueue> と母音字が4つも続くのは,英語のスペリングとしては破格だからだ.フランスからの借用語であるこの語については,意味的な観点および英語の英米差という観点から,かつて「#1754. queue」 ([2014-02-14-1]) で話題にしたが,スペリングについては考えたことはなかったので,ここにコメントを加えておきたい.

先日の記事 ([2019-04-24-1]) では,<qu> ≡ /kw/ と単純にとらえたが,実は <qu> ≡ /k/ であることも少なくない.critique, technique, unique などの語末に現われるケースはもとより,quay, conquer, liquor など語頭や語頭に現われても /kw/ ではなく /k/ となる例は,そこそこ見られる(cf. 「#383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」」 ([2010-05-15-1])).今回注目している queue /kjuː/ もこれらの仲間だ.

queue の母音部分のスペリングをみると <eu> ≡ /juː/ となっており,これは一応英語のスペリング規則に沿ってはいる.neurotic, leukaemia; feudal, neuter; adieu, deuce, lieu など (Upward and Davidson 163) に確認される対応だが,これらは純粋な英語のスペリング規則というよりは,それぞれギリシア語,ラテン語,フランス語からの借用語として原語のスペリング習慣を引き継いだものとみるほうが妥当かもしれない(しかも,これらのいくつかの単語では (yod-dropping) の結果 <eu> ≡ /uː/ となっている).語末の <e> は,借用元のフランス語にもあるからあるのだと説明してもよいが,同時に英語のスペリング規則では <u> で単語を終えることができないからと説くこともできそうだ(「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1]) を参照).

ちなみに,先の記事 ([2014-02-14-1]) でも触れたように,queue と cue (突き棒;弁髪)とは同根語,換言すればスペリングを違えただけの2重語 (doublet) である(ちょうど「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]) のようなもの).いずれも同一のフランス単語に由来するが,スペリングを違えることで異なる語であるかのようにみなすようになったのは,英語における独自の発達である.

いずれにせよ queue のスペリングは, <ueue> と母音字が4つ続く点で,きわめて破格的であることは間違いない.ご指摘ありがとうございました.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2019-04-15 Mon

■ #3640. 語頭音(節)省略による2重語 [doublet][aphaeresis][shortening][abbreviation]

英語史には,語頭音(節)省略 (aphaeresis) と呼ばれる音韻形態過程を示すの事例は少なくない.it is → 'tis, beneath → 'neath, advantage → vantage, racoon → coon, acute → cute などである.さらに「#548. example, ensample, sample は3重語」 ([2010-10-27-1]) のような例もある.

しばしば,このような過程のビフォーとアフターの両形が互いに意味を違えつつ併存することがあり,その場合には語源を同じくする2重語 (doublet) が生じたことになる.すでに挙げた (ad)vantage や (a)cute がその例だが,他にもいくつか挙げてみよう.

・ complot (共謀)/ plot (陰謀)

・ defence (防衛)/ fence (囲い)

・ disport (気晴らし;楽しませる)/ sport (運動,スポーツ)

・ distrain (差し押さえる)/ strain (引っ張る,緊張させる)

私たちにもなじみ深い sport =「スポーツ」の語義は,比較的新しい発達である.原形 disport は14世紀後半の Chaucer の時代に Anglo-French から借用した単語で,当初は「娯楽;気晴らし」の語義で用いられた.語頭音節省略形 sport もすぐに発達したが,語義が「運動ゲーム」へ変化するのは16世紀前半からであり.しかもこの語義の本格的な使用は19世紀後半になってからである.

この種の2重語はボキャビルにも活用できる.「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) や「#1724. Skeat による2重語一覧」 ([2014-01-15-1]) も活用されたい.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow