2026-01-29 Thu

■ #6121. ウェブ月刊誌 Helvillian の2026年2月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

昨日1月28日,英語史の周囲に集まる,有志による月刊ウェブマガジン Helvillian 2月号(第16号) が公開されました.2026年という新たな年の幕開けにふさわしく,今号も驚くべき熱量と多角的な視点が詰まった号となっています.

今号の表紙写真および「1. 表紙のことば」を寄せてくださったのは,しーさんです.マレーシアのクチンからの1枚です(私も訪れたことがあり,Kuching の響き懐かしい!).実は,しーさんは,目下私が一押し中の書籍,2月25日に刊行予定の『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』にも,ある角度から関連しているキーパーソンでもあります.表紙の編集は,編集委員の Galois さんが担当されています.

続く「2. 特集 裏切り」では,ari さんが言葉の本質を問う「凡庸の罠」を,川上さんが「裏切らないユダ」を寄稿されています.いずれも深い思考と調査に基づいた力作.皆さんも,この機会に「裏切り」について考えてみませんか.「3. 英語語源ハンドブック」のセクションでは,ari さんの新連載「Word of the Day」が紹介されています.ハンドブックからランダムに単語を選んで,それについて何か書くぞ,という企画です.ykagata さんの「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズは安定的に回を重ねており,今号では dance から magazine まで,ドイツ語との比較を通じて,語源の話題が縦横無尽に掘り下げられています.

個別の連載陣も充実しています.川上さんの「4. 連載 『英語のなぜ』やってます通信25」シリーズは第25回を数える節目を迎え,lacolaco さんによる「5. 連載 英語語源辞典通読ノート」は D ゾーンへ入っています.さらに,こじこじ先生による「6. 『不規則動詞戦争』OP曲(オーケストラバージョン)」では,不規則動詞の立場に立った英語動詞の歴史が披露されています.Grace さんによる「7. カタカナ表記が果たす役割」では,書籍紹介とともに,日本語の文字論的考察がなされています.

「8. ari」さんのセクションでは,デジタル教材研究会の発表報告からアイルランド英語,英語史クイズ,さらには積読に関する書評まで,その守備範囲の広さに驚かされます.そして,り~みんさんからは,「9. 綴字を規定するパラメタは何か?」を寄せていただきました.川上さんの新年の力作 「なぜ judge の2つの /dʒ/ は異なる綴り字なの?」 とあわせて読むことで,英語の綴字体系の問題の深淵を覗くことができると思います.関連して文字の話題といえば,「10. mozhi gengo」さんです.アルファベットの印欧比較やインドの決済事情を報告されています,2026年は,私も文字論やスペリング論の発信を多くしていきたいと思っているので,今号で関連する話題が多く集まってきており嬉しいです.

そして,新年に気合の入ったスタートを切られたのが「11. みー」さん.「小学生と学ぶ英語史」シリーズの幕開きです.a/ an から始まり,アルファベット順に hair, I まで,子供たちに英語史のおもしろさを届けるこの試みを,私は心から応援しています.

「12. umisio」さんは,動物言語学の知見を交えた国語教科書研究や E テレの批評を通じて,言語教育のあり方を問い直し,「13. ykagata」さんはグリーンランドの地名やドイツ語の借用表現の通報窓口という興味深い話題を提供されています.

最後は Grace さんによる「14. Helwaのあゆみ/活動報告」と,umisio さんによる「15. Helvillian編集後記」で締めくくられます.両記事ともに,1月中に helwa で話題となった「大事件」に言及しています.

ここには書ききれないほど,寄稿者一人ひとりの英語史愛が集結した号となっています.ぜひじっくりとお読みいただければと思います.

さて,2026年も本格的に始動しました.この機会に,hellog 読者の皆さんも「hel活」コミュニティに加わってみませんか? こうした多様なアウトプットの源泉に触れてみたい方は,ぜひプレミアムリスナー限定配信チャンネル 「英語史の輪 (helwa)」の扉を開いてみてください.毎週火・木・土の午後6時に,heldio と変わらぬ熱量で,さらに濃い内容をお届けしています.

2026-01-25 Sun

■ #6117. 伝説的入門書『古英語・中英語初歩』が新装復刊されます! [notice][kenkyusha][oe][me][review][timeline][link][kochushoho]

あの名著が復刊されます! 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』(研究社)が,1ヶ月後の2月25日に出版予定です(定価3300円).研究社公式HPの近刊案内より部分的に「試し読み」もできますので,ぜひチェックしてみてください.「英語史関連・周辺テーマの本」一覧にもアクセスできます.

本書の歴史をざっとたどってみます.

・ 1933--34年,市河三喜が雑誌『英語青年』(研究社)にて,後の『古代中世英語初歩』の母体となる連載記事を寄稿する

・ 1935年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』が出版される

・ 1955年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』改訂新版(研究社)市河 三喜・松浪 有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社)が出版される(←神山孝夫先生よりじきじきのご指摘により訂正いたしました.2026/01/27(Tue))

・ 1986年,市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』(研究社)が出版される(松浪による全面改訂)

・ 2023年,神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社)が出版される

以下,hellog,heldio,その他で公開してきた『古英語・中英語初歩』に直接・間接に関係するコンテンツを時系列に一覧します.

・ 2025年4月28日,heldio で「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」を配信

・ 2025年5月1日,ari さんが note で「#268 【雑談】市河・松浪(1986)「古英語・中英語初歩」こと,ÞOMEB を買ってみた件!!」を公開する

・ 2025年5月3日,ぷりっつさんが note で「Gemini 君と古英語を読む」シリーズを開始する(5月9日まで6回完結のシリーズ)

・ 2025年5月5日,hellog で「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) が公開される

・ 2025年5月10日,helwa メンバーが本書を(計7冊以上)持ち寄って皐月収録会(於三田キャンパス)に臨む.参加者(対面あるいはオンライン)は,ari さん,camin さん,lacolaco さん,Lilimi さん,Galois さん,小河舜さん,taku さん,ykagata さん,しーさん,みーさん,寺澤志帆さん,川上さん,泉類尚貴さん,藤原郁弥さん.

・ 2025年5月12日,hellog で「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) が公開される

・ 2025年5月15日,TakGottberg さんが,上記 heldio #1429 のコメント欄にて,(1986年版の)2011年第16刷の正誤表やその他の話題に言及(本記事の末尾を参照)

・ 2025年5月29日,heldio で「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」が配信される

・ 2025年10月5日,heldio にて「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」が配信される

・ 2025年10月5日,hellog にて「#6005. khelf の新たなhel活「声の書評」が始まりました --- khelf 藤原郁弥さんが紹介する『市河三喜伝』」 ([2025-10-05-1]) が公開される

・ 2026年1月20日,研究社より新装復刊が公式にアナウンスされる

・ 2026年2月25日,出版予定

新装復刊を前に,本書とその周辺について,理解を深めていただければ.復刊の Amazon の予約注文はこちらよりどうぞ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

・ 神山 孝夫 『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』 研究社,2023年.

2026-01-23 Fri

■ #6115. 『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)への書評をいただきました [review][bunkengaku][link][notice][voicy][heldio][youtube][history_of_linguistics][hel_education]

日本英文学会の編集する学術誌『英文学研究』の第103巻(2026年)に,拙著(家入葉子・堀田隆一共著)『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)の書評が『英文学研究』に掲載されました.評者は愛知教育大学の小塚良孝氏です.

4ページ分の丁寧な書評を賜りました.小塚氏には,本書の刊行直後にも関連する研究発表会で司会をしていただくなど,お世話になりました.この場を借りて,改めて感謝申し上げます.

書評では,本書が意図した「文献学と英語史研究の融合」という視点や,近年の研究動向の整理について,評価していただきました.特に,伝統的な英語史研究における「古英語・中英語・近代英語という時代区分」「形態論・音韻論等の分野区分」「共時性と通時性という視点の区分」といった境界線を,絶対視せずに柔軟に乗り越えることの必要性を本書が説いている点について,的確に言及していただきました.これから英語史を志す学生や若手研究者にとっても,またすでに第一線で活躍されている研究者にとっても,本書が提示する見取り図が有用であることを認めていただいた形です.『英文学研究』がお手元にある方は,ぜひ pp. 226--30 の書評をご一読いただければ幸いです.

さて,ここで改めて,本書『文献学と英語史研究』について紹介しておきたいと思います.本書は,2023年1月に開拓社の最新英語学・言語学シリーズの第21巻として出版されました.

本書の最大の目的は,1980年代以降の約40年間にわたる英語史研究の動向を整理し,今後の展望を示すことにあります.英語史研究は,コーパス言語学の発達や隣接分野との連携により,この数十年で大きく変貌を遂げました.かつての「文献学」 (philology) の伝統と,現代的な「言語学」 (linguistics) の手法がいかに融合し,新しい知見を生み出しているのか.その最前線を,音韻論,綴字,形態論,統語論といった主要な分野ごとに詳説しています.本書の構成は以下の通りです.

・ 第1章 英語史研究の潮流

・ 第2章 英語史研究の資料とデータ

・ 第3章 音韻論・綴字

・ 第4章 形態論

・ 第5章 統語論

・ 第6章 英語史研究における今後の展望にかえて

・ 参考文献

・ 索引

本書に関連しては,hellog でも過去に多くの記事を書いてきました.以下に関連記事へのリンクを掲載しますので,あわせてご参照ください.

・ 「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1])

・ 「#5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望」 ([2023-01-27-1])

・ 「#5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より」 ([2023-01-28-1])

・ 「#5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します」 ([2023-06-11-1])

また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも,関連する話題をいくつかお届けしています.共著者の家入葉子先生(京都大学)との対談回もあります.本書の舞台裏や,英語史研究への熱い思いが語られていますので,未聴の方はぜひチェックしてみてください.

・ Voicy heldio: 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」

・ Voicy heldio: 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」

・ Voicy heldio: 「#582. 「境界を意識し,境界を越える」 --- 新著『文献学と英語史研究』が伝えたいこと」

・ YouTube: 「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」

今回の小塚氏による書評を機に,再び本書が英語史に関心を寄せる方々の目に留まり,新たな研究の種が蒔かれることを願っています.

・ 小塚 良孝 「書評:家入葉子・堀田隆一著 『文献学と英語史研究』 開拓社 2023年 xii + 251pp.」 『英文学研究』 第103巻,2026年.226--30頁.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2023年.

2026-01-22 Thu

■ #6114. 『英語語源ハンドブック』通読系コンテンツの広がり [notice][hee][review][link][hel_education][helkatsu][khelf]

昨年の6月に『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されてから,早いもので7ヶ月ほどが経ちます.おかげさまで多くの方に手に取っていただき,好意的な反響をいただいております.さて,本書は「ハンドブック」と銘打ってはいますが,辞書のように引くだけでなく,通読していただくことも想定した作りになっています.この「通読」に挑戦する読者が増えているようです.

さらにありがたいことに,この「通読」のプロセスや成果を,ブログや SNS などで発信してくださる方々がいらっしゃり,少しずつ増えてきています.ウェブ上に展開するこれらのコンテンツは,これから本書を手に取る方,あるいは現在通読中の方にとって,よい伴走者となると思います.今回は,それぞれのコンテンツ作成者の方々への感謝の気持ちも込めて,現在ウェブ上で確認できる関連コンテンツをいくつか紹介したいと思います.

まず,教育的な視点からの通読シリーズです.

・ 「研究社の英語語源ハンドブックの Word of the Day」 (ari さん blogspot)

・ 「小学生と学ぶ英語史」 (みーさん note)

ari さんの記事は英語教員向けの「大人のための」通読シリーズとなっており,現場の先生方にとっても有益な情報が満載です.一方,みーさんは「小学生のための」通読シリーズという,これまで誰も足を踏み入れたことのない領域に挑戦されています.英語史の裾野が広がっていることを実感し,感銘を受けています.

続いて,ゲルマン語比較言語学的な観点から本書を読み解くという,硬派かつユニークな試みを紹介します.

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」 (ykagata さん Hatena Blog)

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」 (り~みんさん note)

ykagata さんはドイツ語の観点から,そしてそれに呼応する形で,り~みんさんはスウェーデン語の観点から英語語源を眺めるという新機軸を展開されています.英語,ドイツ語,スウェーデン語は同じゲルマン語派 (Germanic) の姉妹言語なので,これらを比較対照することは語源学習において非常に有効です.

プロフェッショナルな視点からの感想や書評も見逃せません.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」 (天野優未さん X)

・ 「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」 (やるせな語学さん)

翻訳者である天野さんからは,常に日英語を対照している翻訳のプロとしての鋭いコメントをいただいています.また,やるせな語学さんには,大変丁寧な書評を執筆していただきました.著者が意図した細部まで読み込んでいただいていることに感謝いたします.

それから,身内ではありますが khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる活動も紹介させてください.

・ 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 (khelf 寺澤志帆さん)

こちらは『英語語源辞典』が主テキストではありますが,『英語語源ハンドブック』への言及も頻繁になされています.綴字の歴史という観点から語源を深掘りする際に非常に参考になります.

最後に,版元である研究社による公式コンテンツです.

・ 「英語語源クイズ」 (研究社 note)

本書の編集者によるクイズ形式の記事です.英語史や語源の授業,あるいは英語学習のちょっとした余興などに,大いに活用できる内容となっています.

私としては『英語語源ハンドブック』を通読するというムーヴメントを作りたいと密かに(公に?)願っています.上記の方々はその先駆者たちです.語源の学習は,1語1語の背景にある歴史や文化を紐解く旅のようなものです.1人で黙々と進むのも楽しいものですが,こうしてウェブ上で自身の学びや発見を共有することで,その旅はより豊かなものになるはずです.

これらに続く通読挑戦者が現われ,少しでも多くの方が関連コンテンツを発信してくれるようになれば,英語史の楽しみもさらに広がっていくことと思います.皆さんも,ぜひこの「通読ムーヴメント」に参加してみませんか?

2026-01-18 Sun

■ #6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父 [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][link][biography][melbourne][new_zealand_english]

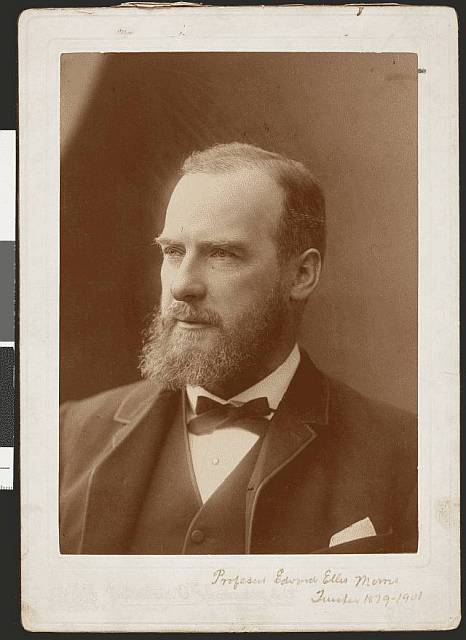

(Photograph of Edward Morris, by Johnstone, O'Shannessy & Co, c1900, State Library of Victoria, H4705)

オーストラリアの Melbourne と英語史を掛け合わせると,Edward Ellis Morris (1843--1902) の名前が浮かび上がってくる.1898年に Austral English: A dictionary of Australasian words, phrases and usages with those aboriginal-Australian and Maori words which have become incorporated in the language, and the commoner scientific words that have had their origin in Australasia と題するオーストラリア英語・ニュージーランド英語の語彙を集め,初めて本格的に辞書を編纂した人物である.

当時 Oxford にて New English Dictionary (後の Oxford English Dictionary)を編纂していた James Murray (1837--1915) は,世界中の有志に呼びかけ,英単語の引用文例を収集していた.オーストラリア英語からの素材を提供していた有志こそが,メルボルン大学の現代語・文学の教授 Morris その人だった.後にその素材を独立させて辞書として編んだのが,Austral English である.

Morris は,1843年,英領インドで会計課長を務めていた父のもと Madras で生まれた.教育はイギリスで受け,ラグビー学校やオックスフォード大学でエリートとして育ち,古典,法律,近代史を学び,フランス語やドイツ語を習得した.1875年,メルボルン英国教会グラマースクールの校長に任命されてオーストラリアに渡り,生涯をその地で過ごした.1884年にはメルボルン大学の教授として招かれ,現代語・文学で教鞭を執った.1902年,滞在中のイングランドで他界し,ロンドンの Kensal Green Cemetery に眠っている.

Morris は敬虔なクリスチャン,慈善家,教育家だった.1884--88年には Melbourne Shakespeare Society を創設し初代会長となっている.このように多分野で活動した Morris の多くの著作のうち最も著名なものが,オーストラリア英語研究の記念碑というべき Austral English である.Morris はこの著作により,1899年に同大学最初の文学博士号を授与されている.現代まで続くオーストラリア英語辞書の系譜の祖といってよい.

・ Biography by Australian Dictionary of Biography

・ Biography by Dictionary of Australian Biography

・ Biography by People Australia

・ Wikipedia

・ Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages by Project Gutenberg

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

2026-01-17 Sat

■ #6109. リスナー投票による heldio 2025年第4四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025][khelf][review][nz_english][sobokunagimon]

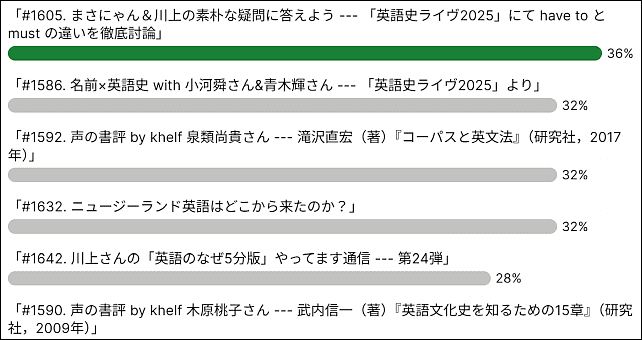

「#6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン」 ([2026-01-07-1]) でご案内したとおり,去る2025年の第4四半期(10月--12月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.1月13日をもって投票を締め切りました.年始のお忙しい中,25名の皆さんよりご投票いただきました.いつもながら熱い応援をいただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1693. heldio 2025年第4四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は9月開催の「英語史ライヴ2025」の熱気が残る対談回や,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーによる書評回,そしてニュージーランド特集など,バラエティに富んだランキングとなりました.以下に上位(4%以上)の配信回を掲載します.

【 第1位(36%)】

「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」

【 第2位(32%)】

「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」

「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」

【 第3位(28%)】

「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」

【 第4位(24%)】

「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」

「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」

「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」

「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」

【 その他(4%)】

「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」

「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」

「#1638. 海をまたいで等語線」

「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」

「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」

「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」

「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」

「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」

「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」

「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」

「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」

2025年第4四半期の結果を振り返ってみましょう.まず,第1位に輝いたのは「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」でした.「英語史ライヴ2025」での公開収録の模様をお届けした回ですが,have to と must という学習者にとっても身近なテーマを,まさにゃんと川上さんという heldio おなじみのメンバーが熱く,深く議論した点が評価されました.ライヴ感たっぷりの回でしたね.同じくライヴ関連では,第2位の「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」もランクインしており,イベントの余韻がランキングにも色濃く反映されています.

第4四半期の大きな特徴として特筆すべきは,khelf メンバーによる「声の書評」シリーズの躍進です.同率第2位の #1592 を筆頭に,第4位には #1590, #1591, #1596 と実に4本もの書評回が上位に食い込みました.これらも「英語史ライヴ2025」での企画でしたので,ライヴの勢いがいかに凄まじかったかが知られます.この書評シリーズは,英語史を専攻する大学院生や教員が,専門書や良書をリスナーに向けて丁寧に紹介するものでした.「本×音声×英語史」という組み合わせが,知的好奇心旺盛な heldio リスナーの皆さんに深く刺さった結果といえると思います.学びのコミュニティとしての khelf の成熟を感じさせます.

また,ランキングの随所に見られるのがニュージーランド関連の話題です.同率第2位の「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」を筆頭に,投票獲得率4%の層には「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」や「#1638. 海をまたいで等語線」も入っています.これは私が第4四半期を通じて同国に滞在していたからで,その土地の言葉や文化を肌で感じて発信する「旅する英語史」の側面も楽しんでいただけたものと理解しています.

ほかには,第3位に入った「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」のような定番シリーズの安定感も見逃せません.また,「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」や「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」のような「英語の素朴な疑問」は heldio の原点であり,常に高い需要があることを再確認しました.

個人的には食レポシリーズの「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」を上位4%に選んでいただけたのが嬉しいですね.

まとめると,2025年第4四半期は「ライヴ」「書評」「旅」という3つのキーワードに集約されるように思います.教室の中だけの英語史にとどまらず,外へ飛び出し,本を紐解き,仲間と語り合う.そんな動的な「hel活」の様子がランキングからも見えてきます.

2025年も1年間,heldio をお聴きいただきありがとうございました.2026年も,リスナーの皆さんの知的好奇心を刺激するような,多角的でディープな英語史の世界をお届けしていきたいと思います.引き続き,heldio をよろしくお願いいたします.

2026-01-12 Mon

■ #6104. やるせな語学さんによる『英語語源ハンドブック』の書評のご紹介 [hee][review][link][hel_education]

1月3日付けで,やるせな語学さんによる書評記事「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」が公開されています.

昨年の6月に刊行された『英語語源ハンドブック』 (hee) について,年明け早々,身の引き締まるような書評をいただきました.評者の「やるせな語学」さんは.英語学習や語源に関する記事を精力的に発信されていますが,今回の書評は単なる紹介にとどまらず,本書の意義を英語教育・学習の広い文脈に位置づけて論じてくださっています.

書評では,まず昨今の「語源本」ブームに触れつつ,学術的裏付けに乏しい「語源の無免許運転」状態の教材が散見される現状を憂いています(ただし,そのなかで学習と研究の目的が異なる件についても触れながらフェアな議論がなされており,私も深く同意しました).その上で,専門家によって書かれた本書が,正しい知識へのアクセスを提供しつつ,「言語の体系」としての語源を学ぶ機会を与えていると評価していただきました.『ハンドブック』の著者たちが目指したのは,単なる暗記の道具としての語源ではなく,音変化や意味変化といった「言語変化」のダイナミズムを読者に感じてもらうことでしたので,この評は本当にありがたく思います

評者が特に注目してくださったのが,「基本1000語」という本書のコンセプトです.本書は JACET8000 に基づく基本語を徹底的に掘り下げるアプローチを採っています.「この1000語の威力がすごい」という趣旨の評者の指摘は,まさにその通りでして,著者陣も後から驚いたほどでした.基本語だからこそ,そこには英語史の根幹に関わる音変化,意味変化,借用などの歴史が凝縮されています.一見無味乾燥に見える基本語彙の背後に,4次元的な歴史の広がりを見出していただいたたことに感謝します.

また,書評の後半で述べられている「注意したいこと」にも共感を覚えました.語源はあくまで再建された理論的構築物に依存するものであり,語源不詳のケースも多々あるので,決して「神様」などではないということです.そして,古典語学習のハードルの高さと重要性.これらは,英語史を学ぶ者が常に心に留めておくべき事柄だと思いました.「語源を鞘に収める選択」という表現に,評者の並々ならぬ見識を感じました.

最後に,本書への要望として「全単語の索引(書籍版)」や「接辞のまとめ」を挙げられています.こちらは本書制作関係者の間で情報共有したいと思います.DL版の索引は昨年末に公開されましたが,やはり紙の書籍として完結していることの価値は大きいという指摘は確かにその通りだと思います.

ともあれ,『英語語源ハンドブック』が,このように熱量のある読者に届き,深く読み込まれていることは,この上ない喜びです.本書の親本ともいえる『英語語源辞典』 (kdee) と合わせて,ぜひこの「やるせな語学」さんの書評も熟読していただければと思います.

そして,評者も推している『英語語源ハンドブック』通読,皆さんもぜひ始めてみてください!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2026-01-07 Wed

■ #6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年1月7日(水)より1月13日(火) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでいただければ幸いです.

上記の通り,本ブログの音声版・姉妹版ともいえる毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,2025年第4四半期にお届けしてきた配信回(全92回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催します.1人10票まで投票できます.投票会場は本日1月7日(水)から1月13日(火)23:59 までオープンしていますので,この機会に聴き逃した過去配信回などを聴取いただき,マイベストの10件をじっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.10月1日配信の「#1585. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」から12月31日配信の「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」までの92回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける heldio 配信回をお届けしました.そちらもお聴きいただきつつ,皆さん,奮ってご投票ください.

・ 「#1585. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」 (2025/10/01)

・ 「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」 (2025/10/02)

・ 「#1587. Lilimi さんと語る続・登山用語 --- 「英語史ライヴ2025」より」 (2025/10/03)

・ 「#1588. 日本音声学会の音声学セミナー「現代英語の発音と「大母音推移」」を振り返って」 (2025/10/04)

・ 「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」 (2025/10/05)

・ 「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」 (2025/10/06)

・ 「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」 (2025/10/07)

・ 「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」 (2025/10/08)

・ 「#1593. khelf メンバー4人でコーパスを語る --- 「英語史ライヴ20205」より」 (2025/10/09)

・ 「#1594. 続・コーパスとは何か? --- khelf メンバー3名で議論しています」 (2025/10/10)

・ 「#1595. heldio 2025年第3四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/10/11)

・ 「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 (2025/10/12)

・ 「#1597. khelf 疋田海夢さんによる英語史の名著 Growth and Structure を読む連載がスタート」 (2025/10/13)

・ 「#1598. khelf 寺澤志帆さんと allay を語る --- 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」より」 (2025/10/14)

・ 「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売」 (2025/10/15)

・ 「#1600. 「いのほたなぜ」の特設HPをオープンしました」 (2025/10/16)

・ 「#1601. 英仏語のアルコール漬けの語源的綴字 --- 「英語史ライヴ2025」より camin さん,寺澤志帆さん,川上さんのラリー」 (2025/10/17)

・ 「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」 (2025/10/18)

・ 「#1603. 「英語学」って何? --- 「いのほたなぜ」のプロローグより」 (2025/10/19)

・ 「#1604. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第22弾」 (2025/10/20)

・ 「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」 (2025/10/21)

・ 「#1606. don't have to と must not の違いは結局…? --- 「英語史ライヴ2025」の懇親会2次会にて」 (2025/10/22)

・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」 (2025/10/23)

・ 「#1608. 「いのほたなぜ」のコラム紹介 --- 井上&堀田は何者?」 (2025/10/24)

・ 「#1609. date という果物を知っていますか?」 (2025/10/25)

・ 「#1610. hel活のハブ "The HEL Hub" がオープン!」 (2025/10/26)

・ 「#1611. 1人称単数主格代名詞の歴史的異形は◯◯種類」 (2025/10/27)

・ 「#1612. なぜ ic が I になったのか?」 (2025/10/28)

・ 「#1613. この30年間で海外体験はこう変わった」 (2025/10/29)

・ 「#1614. Helvillian 11月号が公開! --- 特集は「英語史ライヴ2025の余韻に浸る」」 (2025/10/30)

・ 「#1615. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第23弾」 (2025/10/31)

・ 「#1616. 3文字規則で日英語対照 --- 「いのほたなぜ」より」 (2025/11/01)

・ 「#1617. conceive, deceit, receipt, perception のチグハグ --- 「いのほたなぜ」より」 (2025/11/02)

・ 「#1618. 質問箱サービス mond での回答 --- 4年弱ほど続けてもうじき100件」 (2025/11/03)

・ 「#1619. 「英語史の世界を覗いてみよう」 --- 都内の学校でリモート講義」 (2025/11/04)

・ 「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? --- 中高生からの素朴な疑問」 (2025/11/05)

・ 「#1621. 日本食と言語景観 --- NZ のスーパーより」 (2025/11/06)

・ 「#1622. 続・日本食と言語景観 --- NZ のスーパーより」 (2025/11/07)

・ 「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」 (2025/11/08)

・ 「#1624. known の2音節発音に思いをめぐらせて」 (2025/11/09)

・ 「#1625. 朝日新聞インタビュー記事 --- 「英語帝国主義」再考」 (2025/11/10)

・ 「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」 (2025/11/11)

・ 「#1627. New Zealand の Zealand とは?」 (2025/11/12)

・ 「#1628. ニュージーランド最古のオタゴ大学の時計台の前より」 (2025/11/13)

・ 「#1629. yam を食べたが語源のほうがおいしかった --- NZ食レポ」 (2025/11/14)

・ 「#1630. Thomas Burns の墓碑」 (2025/11/15)

・ 「#1631. アメリカ英語は嫌われ者?」 (2025/11/16)

・ 「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」 (2025/11/17)

・ 「#1633. 「オーストラリアとニュージーランドの英語」 --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)第3章のご紹介」 (2025/11/18)

・ 「#1634. 「オーストラリアとニュージーランドの英語」著者の岡戸浩子先生とのお話しを受けて --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 (2025/11/19)

・ 「#1635. torch か flashlight か?」 (2025/11/20)

・ 「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」 (2025/11/21)

・ 「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」 (2025/11/22)

・ 「#1638. 海をまたいで等語線」 (2025/11/23)

・ 「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」 (2025/11/24)

・ 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ 「#1641. ありがとうございます,「いのほた」冠詞回が絶好調です」 (2025/11/26)

・ 「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」 (2025/11/27)

・ 「#1643. なぜ He turned linguist. では無冠詞なの? --- umisio さんからの冠詞の疑問」 (2025/11/28)

・ 「#1644. ラム肩肉赤ワイン煮込みパスタ」 (2025/11/29)

・ 「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」 (2025/11/30)

・ 「#1646. 英語史は英語教育のハブとなる --- 上五島での研修会を終えて」 (2025/12/01)

・ 「#1647. heldio の「配置換え」をしました --- より便利になった聴取方法のご案内」 (2025/12/02)

・ 「#1648. Take an umbrella with you. の with you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ 「#1649. Bunches & Bows --- ダニーデンの素敵な花屋さん」 (2025/12/04)

・ 「#1650. lamb 「子羊(肉)」に捧げるレクイエム」 (2025/12/05)

・ 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ 「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」 (2025/12/09)

・ 「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」 (2025/12/10)

・ 「#1656. なぜ public school は私立なのに public なのですか?」 (2025/12/11)

・ 「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン収録会より」 (2025/12/12)

・ 「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」 (2025/12/13)

・ 「#1659. Voicy heldio 配信の現況 --- フォロワー7000人達成記念」 (2025/12/14)

・ 「#1660. ファミリーマートと摩訶不思議 --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/15)

・ 「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/16)

・ 「#1662. ページ順にソートして見えてくるもの --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/17)

・ 「#1663. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (1)」 (2025/12/18)

・ 「#1664. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (2)」 (2025/12/19)

・ 「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」 (2025/12/20)

・ 「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」 (2025/12/21)

・ 「#1667. 「英語史小ネタ50連発」初日の成果は?」 (2025/12/22)

・ 「#1668. nowadays の「a」と「s」の謎,あなたは説明できますか?」 (2025/12/23)

・ 「#1669. 川上さんと ari さんに伺う「英語教育×英語史」 --- 北千住忘年会より」 (2025/12/24)

・ 「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」 (2025/12/25)

・ 「#1671. クリスマス企画から年末企画への転換について --- XのAPI制限事件の犯人は「私」でした(笑)」 (2025/12/26)

・ 「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」 (2025/12/27)

・ 「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」 (2025/12/28)

・ 「#1674. 年末企画「英語史小ネタ50連発」の引用リポストは大晦日まで受け付けます」 (2025/12/29)

・ 「#1675. Helvillian 1月号が公開! --- 特集は引き続き「旅」」 (2025/12/30)

・ 「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」 (2025/12/31)

2026-01-06 Tue

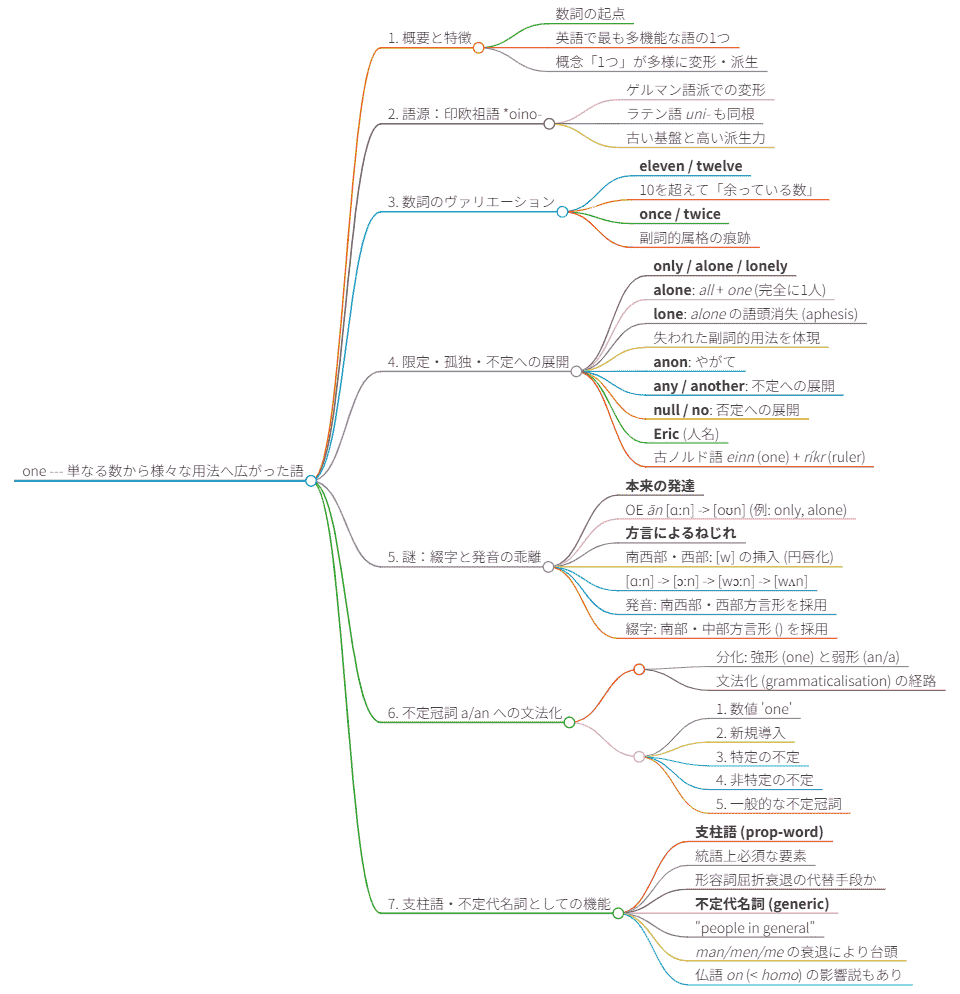

■ #6098. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第9回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][one][numeral][article][link][hel_education][one]

12月20日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第9回が,秋期クールの第3回として開講されました.テーマは「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」でした.

あまりに当たり前の単語ですが,英語史的には実に奥の深い語彙項目で,じっくり鑑賞するに値する対象です.いかにして基本的な数詞の役割から,文法化を経て不定冠詞となり,不定代名詞となり,支柱語となったのでしょうか.基本語だけに,そこから語形成を経て生じた関連語も多く,その1つひとつもやはり興味深い歴史をたどっています.実際,講義の90分では語りきれないほどでした.それほど one の世界は深くて広くて深いのです.

この朝カル講座第9回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第8回についてもマインドマップを作成してるので,そちらもご参照ください.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

・ 「#6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-12-15-1])

シリーズは次回より冬期クールに入ります.次回の第10回は新年1月31日(土)に「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2026-01-03 Sat

■ #6095. 「英語史小ネタ50連発」一覧 [notice][twitter][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][voicy][heldio][eigoshikoneta50][link]

クリスマス・年末企画として,私の X(旧Twitter)アカウント @chariderryu 上で展開した「英語史小ネタ50連発」.X API のトラブルに見舞われるも,手動で公開するなどして何とかかんとかつなぎ,12月29日に無事終了したことは,12月30日の記事「#6091. 「英語史小ネタ50連発」を完走しました」 ([2025-12-30-1]) でお伝えした通りです.皆さんの温かい応援に改めて感謝いたします.

年末のhel活お祭りイベントとなりましたが,この企画は拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の第10刷重版を記念し,研究社公式のプレゼント企画も兼ねていました.小ネタに引用リポストを投稿していただき,最もおもしろいコメントをくださった3名に第10刷をプレゼントするというものでした.今朝の heldio にて,厳正なる選定に基づく受賞者3名の発表等を行なっております.ぜひ「#1679. 『はじめての英語史』第10刷プレゼントは誰の手に? --- 年末の「英語史小ネタ50連発」の引用リポストより」をお聴きください.

さて,企画はこれで終了となりますが,「英語史小ネタ50連発」の各小ネタの内容やリンクなどを整理しておきたいと思います.以下がその一覧となりますが,リンクやカテゴリなどの情報は実は heldio/helwa コアリスナーの ari さんが有志で準備してくださったものです.実際 ari さんは,昨日のご自身の note 記事「#513【hel活】英語史小ネタ50連発を楽しんだ!!」で情報をまとめられています(ari さん,ありがとうございます!).その基本情報の上に,Xのアナリティクスの数値を加えたのが,こちらの表となります(数値は12月31日時点のものです).ぜひ合わせてご参照・ご活用ください.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2026-01-01 Thu

■ #6093. 2025年 hellog でよく読まれた記事ベスト50 [notice][ranking][hel_education][link]

明けましておめでとうございます.2026年の幕開けです.本年も「英語史をお茶の間に」をモットーに,皆様の知的好奇心を刺激する「hel活」 (helkatsu) を力強く推進していきます.

日々の更新を続けるこの「hellog~英語史ブログ」に加え,音声メディアの Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,heldio のプレミアム版でディープなhel活コミュニティでもある「英語史の輪 (helwa)」,そして YouTube 「いのほた言語学チャンネル」もあわせてよろしくお願いいたします.

さて,新年の恒例行事として,昨年1年間に執筆・公開された hellog 記事のなかから,アクセスの多かった上位50件を振り返ります.過年度の振り返りについては,「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) ほか,過去の元日記事にリンクをまとめてあります.

以下が,2025年に公開された記事のランキング(1位から50位まで)です.

・ 「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) (963回閲覧)

・ 「#5762. 品詞とは何か? --- 日本語の「品詞」を辞典・事典で調べる」 ([2025-02-04-1]) (800回閲覧)

・ 「#5745. アルファベットの文字頻度」 ([2025-01-18-1]) ([2025-01-18-1]) (558回閲覧)

・ 「#5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2025-04-14-1]) (442回閲覧)

・ 「#5736. アイルランド語 (Irish) とアイルランド英語 (Irish English) はまったく異なる言語である」 ([2025-01-09-1]) (349回閲覧)

・ 「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) (250回閲覧)

・ 「#5832. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? --- 語順の2つの原理から考える」 ([2025-04-15-1]) (234回閲覧)

・ 「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) (228回閲覧)

・ 「#5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2025-08-20-1]) (214回閲覧)

・ 「#5935. 現代英語の等位接続詞一覧」 ([2025-07-27-1]) (197回閲覧)

・ 「#5841. クリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年)」 ([2025-04-24-1]) (175回閲覧)

・ 「#5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件」 ([2025-04-19-1]) (174回閲覧)

・ 「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) (173回閲覧)

・ 「#5748. egg の英語史」 ([2025-01-21-1]) (171回閲覧)

・ 「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025年度版)」 ([2025-04-13-1]) (154回閲覧)

・ 「#5778. connection か connexion か?」 ([2025-02-20-1]) (143回閲覧)

・ 「#5936. 現代英語の従位接続詞一覧」 ([2025-07-28-1]) (136回閲覧)

・ 「#5905. ローマ字表記,ヘボン式を基本に --- 70年ぶりの方針転換へ」 ([2025-06-27-1]) (135回閲覧)

・ 「#5863. 撥音「ん」の歴史」 ([2025-05-16-1]) (131回閲覧)

・ 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1]) (129回閲覧)

・ 「#5865. 撥音「ん」の理論的解説」 ([2025-05-18-1]) (129回閲覧)

・ 「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1]) (123回閲覧)

・ 「#5735. 19世紀,英語がフランス語に及ぼした影響」 ([2025-01-08-1]) (119回閲覧)

・ 「#5846. 言語地理学」 ([2025-04-29-1]) (118回閲覧)

・ 「#5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目」 ([2025-02-10-1]) (116回閲覧)

・ 「#5864. 6月18日(水)に本が出ます! 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」 ([2025-05-17-1]) (116回閲覧)

・ 「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) (115回閲覧)

・ 「#5928. 多義語 but」 ([2025-07-20-1]) (112回閲覧)

・ 「#5879. 時制の一致を考える」 ([2025-06-01-1]) (110回閲覧)

・ 「#5819. 開かれたクラス,閉じたクラス,品詞」 ([2025-04-02-1]) (106回閲覧)

・ 「#5792. 「言語変化の要因とそのメカニズム」 --- 『言語の事典』の1節より」 ([2025-03-06-1]) (105回閲覧)

・ 「#5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語」 ([2025-03-17-1]) (105回閲覧)

・ 「#5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性」 ([2025-05-08-1]) (103回閲覧)

・ 「#5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版」 ([2025-02-28-1]) (101回閲覧)

・ 「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) (96回閲覧)

・ 「#5920. 「財産」となった一日の記録 --- ひつまぶしのタレより濃かった名古屋オフ会」 ([2025-07-12-1]) (92回閲覧)

・ 「#5777. 形容詞から名詞への品詞転換」 ([2025-02-19-1]) (91回閲覧)

・ 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1]) (91回閲覧)

・ 「#5754. divers vs diverse」 ([2025-01-27-1]) (90回閲覧)

・ 「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) (89回閲覧)

・ 「#5923. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって」 ([2025-07-15-1]) (89回閲覧)

・ 「#5996. khelf の疋田海夢さんが Growth and Structure 連載を始めています」 ([2025-09-26-1]) (89回閲覧)

・ 「#5868. 『英語語源ハンドブック』 Amazon 新着ランキングの「英語」部門で第1位!」 ([2025-05-21-1]) (88回閲覧)

・ 「#5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び」 ([2025-04-06-1]) (87回閲覧)

・ 「#5954. 「子供」を意味する古英語 bearn,現代スコットランド方言の bairn について --- ykagata さんのブログ記事より」 ([2025-08-15-1]) (86回閲覧)

・ 「#5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より」 ([2025-04-21-1]) (85回閲覧)

・ 「#5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演」 ([2025-09-27-1]) (85回閲覧)

・ 「#5785. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾(最終回)」 ([2025-02-27-1]) (85回閲覧)

・ 「#5747. egg の綴字の歴史」 ([2025-01-20-1]) (84回閲覧)

・ 「#5808. 英語の母音変化の傾向」 ([2025-03-22-1]) (84回閲覧)

ランキングを眺めてみますと,ある傾向が見て取れます.まず第1位の「through の 516 番目の異綴字」 ([2025-01-11-1]) は,単一の語をめぐる話題でありながら,英語史における「綴字の多様性」という現象が読者の皆さんの知的好奇心を強く惹きつけた結果といえそうです.

次に目立つのは,日本語の音声に関する記事です.「ん」の発音やその歴史に関する一連の記事が高順位に食い込んでいます.これは,英語史を相対化するために日本語を見つめ直す,という視点が読者の皆さんの間に定着してきたことを示すものかもしれません.

また,2025年は書籍出版が相次いだ年でもありました.唐澤一友・小塚良孝両氏との共著『英語語源ハンドブック』,井上逸兵氏との共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』に関係する話題が,よく読まれています.これらは heldio や YouTube 「いのほた言語学チャンネル」,さらには『ゆる言語学ラジオ』との連動企画も関連しており,メディアミックス展開が効果的だったのではないかと考えています.

学術的なトピックとしては,「品詞とは何か」や「語順」といった,基本的でありながらも歴史的に掘り下げると非常に深いテーマが,上位に含まれています.これも hellog らしいところです.「AI古英語家庭教師」のような最新技術と英語史学習を組み合わせた話題も,今の時代を反映しています.

本年も,これらの記事を入り口として,より多くの方が英語史の深淵な世界に足を踏み入れてくださることを願っています.まずは新年の学び始めとして,上記の一覧から気になる記事を読んでみてはいかがでしょうか.2026年も,hel活へのご注目とご協力のほど,よろしくお願い申し上げます.

2025-12-29 Mon

■ #6090. ウェブ月刊誌 Helvillian の2026年1月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

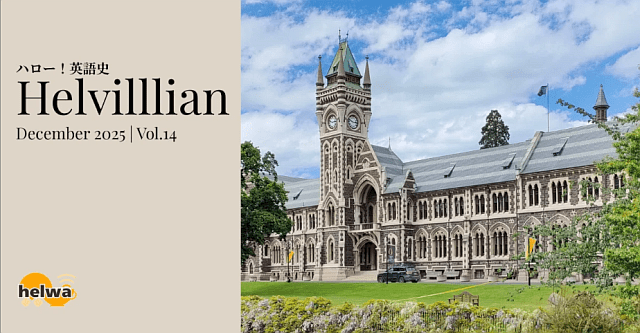

昨日12月28日,1年の締めくくりに相応しい,待望の最新号が届きました! helwa メンバーによる1ヶ月の熱いhel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』第15号(2026年1月号)が公開されました.

編集委員の皆さん,今回はとりわけ年末のお忙しいなかでの編集作業,本当にお疲れ様でした.ついに通算15号.一過性の勢いによる雑誌制作ではなく,1つの文化としてこの雑誌が定着してきたことに深い敬意と驚きを禁じ得ません.今年は英語史の楽しさを広める発信基地として,Helvillian にはおおいに活躍していただきました.

それでは,新春号の豪華ラインナップを紹介していきましょう.

【 特集「旅(後編)」:さらに広がる英語史の地平 】

先月号から続く特集「旅」ですが,後編も負けず劣らずの充実ぶりです.ari さんは,フィッツジェラルドや肺炎をキーワードに,私的な回想と文学を交えた重厚なエッセイを寄せてくれました.川上さんは,「旅」の縁語である fare の歴史を紐解いています.みーさんは Route 66 の旅日記を前後編の圧倒的なボリュームで展開してくださいました(表紙画像もみーさんの車旅からのご提供です).さらに umisio さんによる「旅をする人・しない人」というメタ的な視点からの考察もあり,英語史の枠組みを超えた「移動と言語と人間」のドラマが描き出されています.

【 深化する連載陣と多才な寄稿者たち 】

り~みんさんによる「「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」では each に注目しています.川上さんの「やってます通信」も堅調です.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も D の項に分け入っています.

みーさんの「教室便り」のシリーズに続き,今回の新機軸として「こじこじ先生」による Sora (生成AI)を活用した動画も見所です.助動詞や慣用句の解説が,洋画の1シーンとして学べます.Grace さんによる近著紹介記事は,英語史界隈で注目の藤井香子(著)『古英語への扉』(大修館書店,2025年)についてです.佐久間さん(無職さん)による「シェークスピアにみる英国での外科医の地位」は,当時の社会史を考察するエッセイです.英語史の学習を強力にバックアップする記事が目立ちますね.

さらに,安定感のあるレギュラー執筆陣の記事が続きます.ari さんはスコットランド紙幣の話題から book の綴りの謎まで八面六臂の活躍を見せ,mozhi gengo さんのマルチリンガルな連載では「Srpsko-Hrvatski Jezik」シリーズが第10回に読んでいます.umisio さんの「国語の教科書」をめぐる鋭い論考や,私の五島列島上陸をめぐるドキュメント風の記事など,どこを切り取っても「おいしい」内容となっています.

【 熱い! helwa の活動報告 】

そして Grace さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告」へと続きます.この1ヶ月のhel活の濃密さには目を見張るものがあります.まずは11月29日と12月20日に開催された「北千住オフ会」.taku さん提供の会場にて,飲食を交えつつ熱い議論が展開された旨が報告されています.特に12月は忘年会も兼ねて多くのヘルメイトがオフ会に集結し,「どのように helwa にたどり着いたのか?」のような原点を振り返る会となりました.

12月7日の「B&C超精読会」にも言及があります.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を,有志で超精読しようという試み.この「超」に込められたテキストへの向き合い方は,英文の読み方を根本から変えてしまうポテンシャルを秘めています.住む場所も職業も違えど英語(史)の学びという縁で結ばれた仲間たちが楽しげに活動している様子は,hel活の理想形です.

今号も,表紙担当の Galois さん,目次作成の Lilimi さんを始め,Grace さん,umisio さんという編集委員カルテットの尽力により,最高の号が完成しました.編集者の皆さん,寄稿者の皆さん,あらためましてありがとうございました.

この年末年始を機会として,hellog 読者の皆さんも,このhel活コミュニティに加わってみませんか? 興味を持たれた方は,ぜひプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」 の扉を開いてみてください.毎週火・木・土の午後6時に,heldio と変わらぬ熱量でお届けしています.

2025-12-28 Sun

■ #6089. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した#6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 ([2025-12-25-1]) の続編となります.

ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に,引き続き読書会をリードしていただきました(いつもありがとうございます).

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .B&C の第63節の途中の3文のみですが,じっくりと精読しています.

Probably a less worthy type was drawn by these new conditions into the religious profession. We hear much complaint about immoderate feasting and drinking and vanity in dress. In the religious houses, discipline became lax, services were neglected, monasteries were occupied by groups of secular priests, many of them married; immorality was flagrant.

この3文の精読後,読書会にお立ち会いいただいた方々と,前回の精読箇所を含めてのディスカッションの時間があり,そちらも収録しています.解釈がおおいに深まると思いますので,じっくりとお聴きいただければ.

B&C読書会の過去回については,すべてアーカイヴからアクセスできます.「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-25 Thu

■ #6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.先週末に開催されたリモートでの helwa 忘年会にて,対談収録したものです.

今回も,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行を担当していただき,B&C の第63節の最初の8文をじっくりと精読しています.話題は,10世紀末のイングランドにおける The Benedictine Reform (ベネディクト改革)です.今回の箇所は,その改革に至るまでの背景を描写しています.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .

The flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to the Danes, who at the end of the eighth century began their ravages upon the country. Lindisfarne was burnt in 793, and Jarrow, Bede's monastery, was plundered the following year. In the ninth century throughout Northumbria and Mercia, churches and monasteries lay everywhere in ruins. By the tenth century, the decline had affected the moral fiber of the church. It would seem as though once success had been attained and a reasonable degree of security, the clergy relaxed their efforts. Wealthy men had given land freely to religious foundations in the hope of laying up spiritual reserves for themselves against the life in the next world. Among the clergy poverty gave way to ease, and ease by a natural transition passed into luxury.

この続編の heldio 回も収録済みですので,近々に配信する予定です.B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-23 Tue

■ #6084. 『英語語源ハンドブック』の索引の歩き方 [hee][notice][helquiz][kenkyusha][note][helkatsu][link]

先日の記事「#6075. 『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)が公開されています」 ([2025-12-14-1]) でお知らせした通り,研究社のウェブサイトにて『英語語源ハンドブック』の索引データ(Excel および PDF)が無料公開されています.2週間ほどまえの公開以来,多くの英語学習者や先生方にダウンロードしていただいているようです.

この索引の使い方ですが,単に「あの単語はどこに載っているかな?」と検索するために使うだけではもったいないのです.とりわけ Excel 版のデータは,並べ替えたり,フィルタをかけたりすることで,本書の(いな英語語源の)隠れた構造や,著者陣すら気づいていなかった意外な事実をあぶり出すことができる優れものです.単なる検索ツールというよりは,それ自体が探索可能な「英語語源のデータベース」と捉えることができます.

ここ数日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,この索引データを題材として,担当編集者さんや私自身がいかにそれを使って遊べるか,学べるか,というトピックを集中的に取り上げてきました.索引の公開を記念して,「索引の歩き方」をいくつか紹介したいと思います.

まず,手始めに「日本語索引」を眺めてみましょう.通常,語源辞典の索引といえば英単語が並んでいるものですが,今回の追加資料には日本語の項目もリストアップされています.パラパラと見ていると,「なぜこの単語が?」という不思議な日本語に出くわします.例えば「ファミリーマート」.英語語源の本になぜコンビニ名が登場するのでしょうか.その謎については,以下の放送回で語っています.

・ 「#1660. ファミリーマートと摩訶不思議 --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/15)

次に,Excel ならではの機能である「並べ替え」や「カウント」を活用してみましょう.「英語索引」のデータを分析してみると,本書の中で最も頻繁に言及されている英単語(見出し語としてではなく,解説の中で引き合いに出されている単語)が何であるかが分かります.1位はどんな単語なのか,予想してから聴いてみてください.

・ 「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/16)

また,データをページ順にソートし直してみるのも一興です.アルファベット順(辞書順)から解放され,本書内での掲載順に単語を並べ替えてみると,本書の構成や,執筆陣がどのあたりでどのような語群に熱を上げていたか(?)が透けて見えてきます.

・ 「#1662. ページ順にソートして見えてくるもの --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/17)

さらに,今回の索引作成を担当された研究社の編集者さんから,索引データに基づいた「語源クイズ」が出題されています.索引作成者だからこそ気づくことのできた,マニアックかつ興味深い視点からのクイズです.

・ 「#1663. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (1)」 (2025/12/18)

・ 「#1664. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (2)」 (2025/12/19)

このように,たかが索引,されど索引です.データとして手元にあることで,書籍本体とはまた違った角度から英語語源の世界を楽しむことができます.

まだ入手されていない方は,ぜひ『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)のダウンロードページよりファイルをダウンロードしていただき,データをいじり倒してみてください.きっと独自の発見があるはずです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-15 Mon

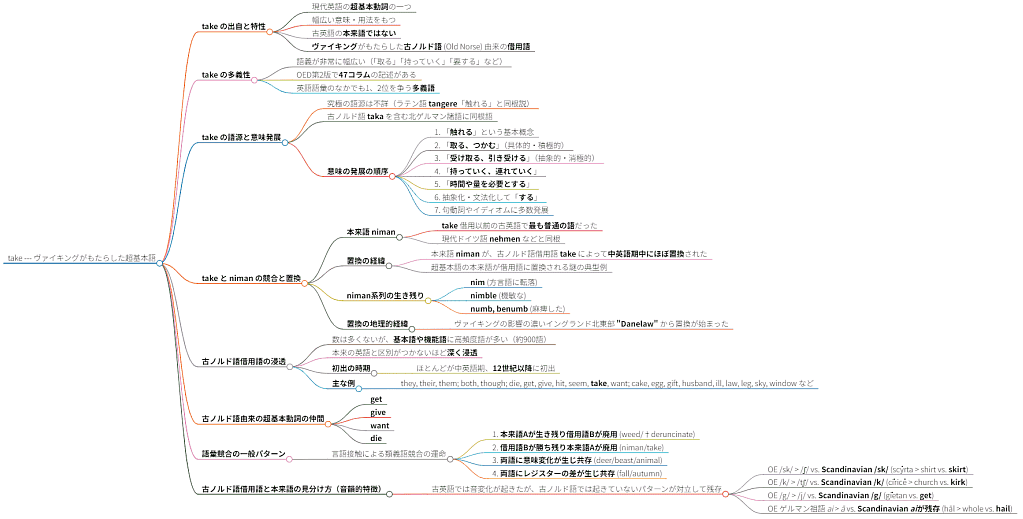

■ #6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][old_norse][loan_word][borrowing][link][hel_education]

11月29日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第8回が,秋期クールの第2回として開講されました.テーマは「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」です.

英語学習の初期段階で出会う超基本語でありながら,あまりに多義で使いこなすのが難しい動詞 take.前回の朝カル講座では,この単語に注目し,その驚くべき歴史を紹介しました.英語本来語ではなく古ノルド語からの借用語であるという事実だけでも驚きですが,古英語で「取る」を意味した niman がいかにして置き換えられていったのか,またその化石的な生き残りの単語についてもたっぷり語りました.

この講座の前後に,take をめぐる様々な話題が hellog/heldio で取り上げられましたので,一覧しておきます.

・ hellog 「#6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます」 ([2025-11-22-1])

・ hellog 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1])

・ hellog 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1])

・ hellog 「#6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能」 ([2025-12-04-1])

・ hellog 「#6066.take の多義性」 ([2025-12-05-1])

・ heldio 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ heldio 「#1648. Take an umbrella with you. の wity you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ heldio 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ heldio 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ heldio 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ mond 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」]]

さて,この朝カル講座第8回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第7回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

シリーズの次回,第9回は,12月20日(土)に「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-12-12 Fri

■ #6073. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (5) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio にて「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した「#6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会」 ([2025-12-09-1]) の続編となります.

引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)の進行のもと,B&C の第62節の最後の3文をじっくりと精読しています.具体的な単語が多く列挙されている箇所なので『英語語源辞典』などを引きながら読むと勉強になるはずです.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 82) .

Finally, we may mention a number of words too miscellaneous to admit of profitable classification, like anchor, coulter, fan (for winnowing), fever, place (cf. market-place), spelter (asphalt), sponge, elephant, phoenix, mancus (a coin), and some more or less learned or literary words, such as calend, circle, legion, giant, consul, and talent. The words cited in these examples are mostly nouns, but Old English borrowed also a number of verbs and adjectives such as āspendan (to spend; L. expendere), bemūtian (to exchange; L. mūtāre), dihtan (to compose; L. dictāre), pīnian (to torture; L. poena), pīnsian (to weigh; L. pēnsāre), pyngan (to prick; L. pungere), sealtian (to dance; L. saltāre), temprian (to temper; L. temperāre), trifolian (to grind; L. trībulāre), tyrnan (to turn; L. tornāre), and crisp (L. crispus, 'curly'). But enough has been said to indicate the extent and variety of the borrowings from Latin in the early days of Christianity in England and to show how quickly the language reflected the broadened horizon that the English people owed to the church.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.B&C 全体でみれば,まだまだこの超精読シリーズも序盤といってよいです.今後もゆっくりペースで続けていくつもりです.ぜひ皆さんも本書を入手し,超精読にお付き合いください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-09 Tue

■ #6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

本日 Voicy heldio にて「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.一昨日,12月7日(日)の午前中にオンラインで開催した超精読会の様子を収録したものの一部です.

今回も前回に引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行役を務めていただき,さらにヘルメイト数名にもお立ち会いいただきました.おかげさまで,日曜日の朝から豊かで充実した時間を過ごすことができました.ありがとうございます.超精読会の本編だけで1時間半ほど,その後の振り返りでさらに1時間超という長丁場でした.今後 heldio/helwa で複数回に分けて配信していく予定です.

さて,今朝の配信回でカバーしているのは,B&C の第62節の後半の始まりとなる "But the church . . ." からの4文です.以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, p. 82) .

But the church also exercised a profound influence on the domestic life of the people. This is seen in the adoption of many words, such as the names of articles of clothing and household use: cap, sock, silk, purple, chest, mat, sack;6 words denoting foods, such as beet, caul (cabbage), lentil (OE lent), millet (OE mil), pear, radish, doe, oyster (OE ostre), lobster, mussel, to which we may add the noun cook;7 names of trees, plants, and herbs (often cultivated for their medicinal properties), such as box, pine,8 aloes, balsam , fennel, hyssop, lily, mallow, marshmallow, myrrh, rue, savory (OE sæperige), and the general word plant. A certain number of words having to do with education and learning reflect another aspect of the church's influence. Such are school, master, Latin (possibly an earlier borrowing), grammatic(al), verse, meter, gloss, and notary (a scribe).

6 Other words of this sort, which have not survived in Modern English, are cemes (shirt), swiftlere (slipper), sūtere (shoemaker), byden (tub, bushel), bytt (leather bottle), cēac (jug), læfel (cup), orc (pitcher), and strǣl (blanket, rug).

7 Cf. also OE cīepe (onion, ll. cēpa), nǣp (turnip; L. nāpus), and sigle (rye, V.L. sigale).

8 Also sæppe (spruce-fir) and mōrbēam (mulberry tree).

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-03 Wed

■ #6064. 「いのほた言語学チャンネル」で言語変化における「見えざる手」仮説を解説しました [notice][invisible_hand][language_change][causation][link]

11月30日(日)に公開された「いのほた言語学チャンネル」の最新回で「#390. 言語はなぜ変化するのかにもいろいろ説があるが,この仮説,納得!?」をお届けしました.hellog でもたびたび取り上げてきた,言語変化に関する「見えざる手」仮説 (invisible_hand theory) について導入した回となります.

皆さん,高速道路などで事故も工事もないのに発生する「謎の渋滞」に巻き込まれたことがあるかと思います.英語ではこれを traffic jam out of nowhere と呼ぶのですが,実はこの現象と言語変化のメカニズムには,驚くべき共通点があるのです.

動画では,この理論を提唱した Rudi Keller の考えに基づき,まずはこの交通渋滞の例え話から解説を始めています.先頭の車がふとした拍子に少し減速すると,後続車は衝突を避けるために安全マージンをとって,前の車よりも少し強めにブレーキを踏みます.これが後ろへ後ろへと連鎖していくとどうなるか.最終的には完全停止し,その後続車の一群は渋滞にはまる,という誰も望んでいなかった結果が生まれてしまうのです.

ここで重要なのは,ドライバーの誰も「渋滞を作ってやろう」などとは考えていないという点です.1人ひとりは安全に走りたいという合理的な動機で行動しているだけにもかかわらず,小さな行動が集団的に蓄積すると,個人の意図とはかけ離れて,渋滞という社会的な現象が引き起こされてしまいます.この「ミクロな個人の意図」と「マクロな全体の結果」の間にあるパラドックスこそが,「見えざる手」と呼ばれるものの正体です.

そして,これは言語の変化にもそのまま当てはまります.私たちも普段,「日本語の文法を変えてやろう」とか「英語の発音を歴史に残るように変化させよう」などという意図をもって言語を使用しているわけではありません.ただ,目の前の相手にうまく伝えたい,あるいは少し楽に発音したいなどとと思いつつ,日々の言葉を発しているだけです.しかし,そうした無意識の微調整の機会が積み重なり,多くの人々に伝播していくと,数十年,数百年というスパンで見たときに,大きな言語変化となって現われるのです.

動画内では,井上さんとの対話を通じて,この意図せざる結果がいかにして生じるのか,一見するとブラックボックス的な「見えざる手」の仕組みについてお話ししています.

アダム・スミスが経済学で説いた「神の見えざる手」が,まさか言語学に応用できるとは,と意外に思われるかもしれません.しかし,言語変化を説明する1つの有力な仮説ですので,ぜひ動画本編でそのロジックを楽しんでいただければと思います.

なお,このテーマについては hellog の過去記事でもたびたび取り上げてきました.動画を観て,もう少し理論的な背景を知りたいと思われた方は,ぜひ invisible_hand のタグの付いた記事群,そのなかでもとりわけ以下の記事を合わせてお読みいただければ.

・ 「#8. 交通渋滞と言語変化」 ([2009-05-07-1])

・ 「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1])

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2025-12-02 Tue

■ #6063. ウェブ月刊誌 Helvillian の12月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

今月も出ました! helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号です.一昨日12月28日(金)に最新号となる12月号(通算第14号)が公開されています.

まずは Helvillian の編集に関わられている委員の皆さん,お疲れ様でした,いつもありがとうございます.「英語史」という目立たない分野の同人雑誌の刊行が14ヶ月も続くというのは,関係者の不断の支持と,何よりも編集委員の熱量の証だと思います.しかし,それにしても驚いています.改めて感謝を申し上げます..

さて,毎月の恒例となりましたが,本記事で最新号のラインナップを紹介したいと思います.

【 「旅」特集,そして寄稿本数は増し増し 】

今回の Helvillian は,特集テーマ「旅」への寄稿が多く,なんと次号を含めて前後編の2本立てにすることが決定されたとのこと.Helvillian の記事の厚みも読み応えも,確実に増していることがわかりますね.雑誌として安定期に入ったと言ってよいのではないでしょうか.

表紙デザインは Lilimi さんがご担当.写真提供は私,堀田隆一で,ニュージーランドのダニーデンにあるオタゴ大学の時計台です.いつもながらプロ顔負けの見事なレイアウトで仕上げてくださいました.ありがとうございます!

最初の「表紙のことば」も,編集委員会からの打診により,僭越ながら私が寄稿いたしました.オタゴ大学のシンボルである時計台の写真とともに,スコットランドから1万8千キロ離れたこの地にやってきた初期移民たちに思いを馳せる文章を寄せました.私自身が目下旅人のようなものですし,英語史も英語という言語の「旅」を考える学問でもありますので,今回の特集テーマに通じる部分があるかと思います.

注目の特集「旅【前編】」に寄せられた記事は以下の通りです.

・ ari さんによる「失われた都 Winchester を巡る旅」

・ mozhi gengo さんによる「Moxibustion はモエグサモヤシ~信州小旅行の途上で」

・ 川上さんによる「passenger」

・ camin さんによる「若いとき,チチェスター滞在に行ったときのこと」

「旅」というテーマは,英語史と相性が良いこともあり,個性豊かな記事が集まりました.それぞれが独自の視点から「旅」を捉えていますね.

【 日常化した「hel活」が相互啓発の場へ 】

特集に続いて,半ば定着した「シリーズ」ものの記事が各項目に並びます.ykagata さんとり~みんさんは,それぞれ「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」と「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶスウェーデン語」のシリーズにおいて,『英語語源ハンドブック』を活用しつつ,各々の関心言語の話題を展開しています.lacolaco さんによる「KDEE通読」ノートも着々と進み,C の項目のコンプリートが報告されています.helwa メンバーの日々のhel活が,お互いに啓発し合いながら,新たなhel活へと繋がっていっている様子が見て取れます.

さらに,みーさんによる「連載 教室日誌」,ハンドルネーム「無職さん」こと佐久間さんによる専門性の高い記事,ari さん,川上さん,mozhi gengo さん,umisio さん等の安定感抜群の寄稿者による多様な話題が並びます.特に川上さんは,安定連載の「やってます通信」のほかに,最近は助動詞に取り憑かれておられるようで,関連する記事が蓄積されてきています.

camin さんの FAUX-AMIS クイズ,そして,新刊書「いのほたなぜ」を推してくださっているという点において,Grace さんによる「いのほたなぜ~言語学の世界へようこそ~」および金田拓さんによる「『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を読んで,英語の世界を散歩しよう」も必読です.皆さん,幅広い「言語学への誘い」の記事を寄せてくださっています.

【 helwa の活動報告と編集 】

「Helwa のあゆみ/活動報告」では,Galois さんがこの1ヶ月の2つのイベントを紹介されています.

・ 10月25日(土),北千住& zoom オフ会

・ 11月8日(土),堀田と kendama_player さんの対談

このような活動を通じて,ヘルメイトどうしの和が着実に広がり,深まっていることを感じます.

そして,Helvillian 毎号の最後を飾るのは「Helvillian 編集後記」です.今回は Grace さんによる季節の移ろいを感じさせる美しい文章で締めくくられています.

最新号もこのように素晴らしい雑誌が仕上がりました.編集委員の Lilimi さん,Galois さん,Grace さん,umisio さんにおかれましては,良質な雑誌を毎月届けてくださることに心からの感謝を申し上げます.そして,すべての寄稿者と helwa メンバーの皆さんにも,熱意ある活動とそのご支援に感謝いたします.

最新号や過去号をご覧になり,英語史や言語学の話題に興味を持たれた方,あるいは自分も発信したいと思われた方は,ぜひ新たな月となりましたので helwa にお入りください.Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」は,毎週火木土の午後6時に配信しています.月額800円のサブスクで,初月無料サービスがあります.まずは覗いてみてくださいね.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow