hellog〜英語史ブログ / 2012-10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012-10-31 Wed

■ #1283. 共起性の計算法 [corpus][statistics][bnc][collocation][lltest]

[2010-03-04-1]の記事「#311. girl とよく collocate する形容詞は何か」で,語と語の共起 (collocation) を測る計算法 (association measure) にはいくつかの種類があることを見た.コーパス言語学では,Log-Likelihood Test という検定にかかわる計算法が比較的よく使われているが,それぞれの計算法には特徴があるので,なるべく複数の方法を試すのがよい.今回は[2010-03-04-1]の内容と重複する部分もあるが,BNCweb で実装されている7種類の計算法の各々について Hoffmann et al. (149--58) を参照しながら,特徴および利用のヒントを示したい.

各種の計算法は,(a) 共起頻度 (frequency of co-occurrence),(b) 共起有意性 (significance of co-occurrence),(c) エフェクト・サイズ (effect-size) の1つ,あるいは複数の組み合わせに基づいている.(b) は,共起が統計的に有意であるとの確信度を表わす指標であり,共起の強さを表わすものではないことに注意する必要がある.(c) は,観察頻度と期待頻度との比を計算の基本とする指標である.

(1) Rank by frequency

観察される共起頻度そのものを用いる,最も単純で直感的な尺度.他の計算法のような複雑な統計処理はほどこされておらず,指標としては最も粗い.機能語や句読記号などが上位に来ることが多い.通常の共起分析には用いられない.

(2) Log-likelihood

共起有意性を用いる.BNCweb のデフォルトの計算法で,コーパス研究で広く用いられている.機能語や句読記号などの極めて高頻度の語との共起や,逆に極めて低頻度の語(1, 2回など)との共起をはじく傾向がある.しかし,共起頻度の高い組み合わせに高得点を与えるという特徴があり,解釈には注意を要する.

(3) Mutual information (MI)

エフェクト・サイズを用いる.非常によく用いられている計算法だが,利用に当たっては多くの注意を要する.機能語や句読記号などとのありふれた共起を効果的に排除してくれる点はよいが,反面,低頻度の共起表現への偏りが激しい.この偏りの影響を減じるために,BNCweb では "Freq(node, collocate) at least" を10以上に設定することが推奨される.これにより,"conspicuous and intuitively appealing collocations involving words of intermediate frequency" (Hoffmann et al. 154) が浮き彫りとなる.

(4) T-score

共起頻度と共起有意性を考慮する計算法.期待頻度が1以下程度の稀な共起表現については Rank by frequency と似たような振る舞いをし,頻度の高い共起表現については共起有意性を反映した振る舞いをする.また,観察頻度が期待頻度よりも必ず高くなる.Log-likelihood と類似した結果となることが多いが,高頻度へのバイアスは一層強くなる.ノードそのものが1000回を大きく下回る場合に,効果を発揮することがある.

(5) Z-score

共起有意性とエフェクト・サイズを考慮する計算法.高頻度の共起表現にはエフェクト・サイズをより重視するが,低頻度の共起表現にはそこまでエフェクト・サイズに寄りかからない.Log-likelihood と MI の両特徴を兼ね備えたような,バランスの取れた指標である.ただし,MI と同様に,低頻度の共起表現へのバイアスがみられるので,"Freq(node, collocate) at least" を5程度に設定するのがよいとされる.

(6) MI3

共起頻度とエフェクト・サイズを考慮する計算法.MI のもつ低頻度表現への偏重を取り除くべく改善されている.低頻度共起表現にはエフェクト・サイズが,高頻度共起表現には共起頻度が,比較的よく反映される.POS による限定とともに用いると効果的.複数語からなる用語などの取り出しに威力を発揮する.しかし,全体としては高頻度共起表現へのバイアスが強く,一般的な共起分析には向かない.

(7) Dice coefficient

MI3 と同様に,共起頻度とエフェクト・サイズを考慮する計算法.しかし,MI3と異なり,低頻度共起表現には共起頻度が,高頻度共起表現にはエフェクト・サイズがよく反映され,両者の切り替えが急なのが特徴的である.切り替えは,ノードそのものの頻度が共起表現の頻度の10倍ほどの点で起こるとされる.経験的に,Z-score と似たような結果が得られるが,Z-score ほど頻度に基づくバイアスが見られない.

以上のように多種類あって目移りするが,Hoffmann et al. の見解によれば,単一基準の計算法としては Log-likelihood と MI がお勧めで,混合基準の計算法としては Z-score と Dice がお勧めとのことである.

共起性の様々な計算法については,Association measures を参照.

・ Hoffmann, Sebastian, Stefan Evert, Nicholas Smith, David Lee, and Ylva Berglund Prytz. Corpus Linguistics with BNCweb : A Practical Guide. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

2012-10-30 Tue

■ #1282. コセリウによる3種類の異なる言語変化の原因 [language_change][causation][invisible_hand][drift][typology][uniformitarian_principle][grammaticalisation]

なぜ言語は変化するか.英語史,歴史言語学を研究している私の抱いている究極の問いの1つである.これまでも,主として理論的な観点から,causation の各記事で取り上げてきた問題である.Coseriu, E. (Sincronía, Diacronía e Historia. Investigaciones y estudios. Seri Filología y lingüística 2. Montevideo: Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 1958. p. 37.) によれば,言語変化の原因を問う際には,異なる3種類の原因を区別すべきであるという.Coseriu の原書をもたないので,Weinreich et al. (99--100fn) より趣旨を要約する.

1つ目は "the rational problem of why languages changes of necessity" である.言語はなぜ変わらなければならないのか,変わる必要があるのか,という哲学的な問いだ.この観点からの言語変化論者としては,Keller が思い浮かぶ.言語変化には「見えざる手」 (invisible_hand) が関与しているという説である.言語変化はある種の方向をもって進行すると考える「駆流」 (drift も,ここに含まれるだろうか.

2つ目は "the general problem of conditions under which particular changes usually appear in languages" である.言語変化には,異なる言語,異なる時代において共通して見られるものがある.これは偶然とは考えにくく,背景に一般的な原因,あるいはより控えめな表現でいえば conditioning factors が作用していると考えるのが妥当である.生理的,心理的,社会的な要因を含めた広い意味での言語学的な諸条件が,ある特定の変化を引き起こす傾向があるということは受け入れられている.言語類型論や言語普遍性の議論,uniformitarian_principle (斉一論の原則),grammaticalisation などが,ここに属するだろうか.

3つ目は "the historical problem of accounting for concrete changes that have taken place" である.これは,一般的に言語変化を論じるのとは別に,実際に生じた(生じている)言語変化の個々の事例を説明しようとする試みのことである.英語史の研究では,通常,具体的な言語変化の事例を扱う.古英語では名詞複数形を形成するのに数種類の方法があったが,なぜ中英語以降には事実上 -s のみとなったのか.なぜ名前動後という強勢パターンが16世紀後半に現われ始めたのか.なぜ大母音推移が生じたのか,等々.具体的な言語変化の歴史性,単発性,個別性を強調する視点といってよいだろう.

Coseriu は,言語学は,この3種類の問題を混同してはならないと注意を喚起している.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2012-10-29 Mon

■ #1281. 口笛言語 [communication][linguistics][double_articulation][medium]

ヒトを含めた動物のコミュニケーション手段には様々なものがあるが,ヒトの言語の最大の特徴は,Crystal (How 9--10) によれば (1) reproductiveness, (2) double articulation, (3) displacement である.かいつまんで言えば,(1) はどんなことでも表現できる自由度と生産性の高さを,(2) は「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) の特徴を,(3) は今ここに関与するもの以外のこと(昨日のことや,別の場所で起こっていること)を話題とすることができる性質を,それぞれ表わす.身振り,アイコンタクト,表情などは確かに人同士のコミュニケーション手段ではあるが,表現が固定化されていて自由度や生産性は低く,二重分節のような複雑な構造を示さず,典型的には今ここにあることしか話題にしない.

だが,コミュニケーション手段によっては,3つの条件を満たしているかどうかは程度の問題にすぎないという側面もある.あるコミュニケーション手段が真の意味で言語と呼ばれてしかるべきか否か,微妙なケースがあるのだ.例えば,口笛によるコミュニケーションがそれだ.中米や南米の部族,ピレネー,トルコやカナリア諸島において,その土地の話し言葉に基づいた口笛によるコミュニケーション手段が確認されている.Crystal (Encyclopedia 404) に引用されている実例を要約しよう.メキシコ Oaxaca 州の部族で Mazateco 語の話者2人の間で交わされた口笛による会話である.

ある日,Eusebio Martinez は小屋の前に立っていた.彼は,遠く離れたところで道を歩いていたトウモロコシ売りの男に口笛で呼びかけた.市場へ売りにでかける途中だったそのトウモロコシ売りは,口笛でそれに答えた.異なる音色で何度か口笛の交換があり,それが終わるとトウモロコシ売りは,道を少し引き返し Eusebio の小屋のあるところまで上ってきて,一言もしゃべらずに,荷物を下ろした.Eusebio はトウモロコシを物色すると,小屋の中からお金をもってきて,支払いをした.そして,トウモロコシ売りは去っていった.以上のやりとりのあいだ,二人の間には一言も言葉による会話はなされなかったが,値段の取り決めを含めた一切のコミュニケーションは先の口笛のやりとりによって確かに行なわれていたのである.

二人の口笛での会話は,元となる言語による発話の,音節語ごとの音調に対応した4段階の音色によって表わされていた.文化的,語用論的に会話の文脈や目的は二人とも暗黙のうちによく共有されているので,二人の間での音調の「調律」作業こそ必要だが,音調に対応させて元の発話を復元することは,さほど困難ではないのだろう.元となる言語の発話の写しであるから,この口笛コミュニケーションも,上に定義した厳密な意味での言語とみなすことは一応のところ可能である.ただし,一般的にやりとりは短く,「文」も短く,利用される機会も少なく,男性にのみ用いられるということから,限りなく周辺的な「言語」とみてよいだろう.より正確には,Crystal (How 13) のいうように,言語の代用品として "surrogate" と呼んでおくのがよいかもしれない.

関連して,音声言語の特徴を論じた ##1063,1064,1065 の記事を参照.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

2012-10-28 Sun

■ #1280. コーパスの代表性 [corpus][representativeness][variety][idiolect][methodology]

コーパスにとって代表性 (representativeness) が命であることは,コーパスの定義上 ([2010-11-16-1]) あきらかであるし,昨日の記事「#1279. BNC の強みと弱み」 ([2012-10-28-1]) で紹介した Leech もとりわけ主張している点である.McEnery et al. (13) は,代表性について,Leech の定義を参考にしながら "a corpus is thought to be representative of the language variety it is supposed to represent if the findings based on its contents can be generalized to the said language variety" と述べている.

代表性を具体的に考えてみよう.例えば BNC がターゲットとするような,現代イギリス英語という一般的な変種を収録するコーパス (general corpus) の代表性はどのようにすれば得られるのか,その理論化は難しい.話し言葉と書き言葉の割合の問題を考えると,それぞれを50%ずつに割り振ることは,現代イギリス英語の代表性を約束してくれるだろうか.Leech の表現でいえば "impressionistic" とならざるを得ないが,今この瞬間に行なわれている現代イギリス英語の圧倒的な部分が,話し言葉においてではないか.もしそうだとすれば,話し言葉コーパスの割合を,例えば80%ほどに設定するほうがより代表性を確保できるのではないか.母体となる現代イギリス英語の全体像を直接つかむことができない以上,その代表性の議論は行き詰まってしまう.

コーパス(特に一般コーパス)の代表性という場合に,これを balance と sampling という2つの概念に分けて考えることがある.McEnery et al. (13) では,"the representativeness of most corpora is to a great extent determined by two factors: the range of genres included in a corpus (i.e. balance . . .) and how the text chunks for each genre are selected (i.e. sampling . . .)" と説明されている.

balance とは,BNC の用語でいうところの domain や genre という分類の設定に関するものである.例えば,現代イギリス英語のコーパスを標榜しながらも,イギリスの新聞の英語だけを集めたコーパスは,representativeness の点で難がある.現代イギリス英語には書き言葉だけでなく話し言葉もあるし,前者については新聞英語だけでなく文学英語もあれば電子メール英語もあるし,買い物メモ英語もあれば,日記英語もある.これらのあらゆる domain や genre を考慮に入れたいと思うが,果たしていくつの text domain があるのだろうか.新聞英語に限っても,タブロイドもあれば高級紙もある.1つの新聞内でも,社会面,スポーツ面,社説などを区別する必要はないのか,社会面であれば国内記事と国際記事の区別はどうか,等々.理論的にはどこまでも細分化しうる.話し言葉でも同様に細分化を推し進めていけば,個人語 (idiolect) ,さらに個人語における register 別の現われ,などのアトムへと終着してしまう.実際のコーパス作成上は,常識的なレベルで妥協することになるが,「常識的」と "impressionistic" はほぼ同義だろう.

sampling とは代表性を得るための手法である.母体の言語的特徴が再現されるように,質と量の点において考慮を加えながら,コーパス内に各 domain を案配するための理論と実践である.ここには,sampling unit として何を設定するか(典型的には,本,雑誌,新聞などの製品としての単位),そのような単位をリスト化する作業の範囲 (sampling frame) をどこまでに設定するか(特定の年への限定や,ベストセラー本への限定など),標本収集は完全なランダムにするかある程度の体系化を加えた上でのランダムにするか,著作権の問題をどう乗り越えるかなどの,理論的・実践的な問題が含まれる.

代表性に関わるもう1つの概念として,closure あるいは saturation と呼ばれるものもある.McEnery et al. (16) によれば,"Closure/saturation for a particular linguistic feature (e.g. size of lexicon) of a variety of language (e.g. computer manuals) means that the feature appears to be finite or is subject to very limited variation beyond a certain point." と説明されている.平たくいえば,これ以上コーパスの規模を大きくしても,語彙構成の割合は変わらないという規模に到達すれば,そのコーパスは saturated であると考えられる.代表性の指標としては,balance よりも saturation のほうがすぐれているという指摘もあるが,saturation は主として語彙が念頭にあり,他の言語項目への応用は試みられていないのが現状である.

代表性は,定義上コーパスの命であるとはいっても,定義先行というきらいはある.それを確保するための理論もないし,検証法もない.すべてのコーパス編纂者に立ちはだかる頭の痛い問題だろうが,コーパスは次々と編纂されている.理論的な問題は別にして,ひたすら編纂と使用を続けてゆき,ノウハウをため込むべき段階にあるのかもしれない.

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2012-10-27 Sat

■ #1279. BNC の強みと弱み [bnc][corpus][representativeness]

10月8--11日の4日間にわたり,立教大学英語教育研究所による主催で,Lancaster 大学名誉教授 Geoffrey Leech の公開講演会が開かれた.私は,2日目の "The British National Corpus: Both a Triumph and a Failure" と題する講演のみの参加だったが,聴きに行った.BNC 編者じきじきの作成秘話など,おもしろい話しが何点かあった.

題名にある "triumph" と "failure" について,Leech はそれぞれ次のような項目を列挙していた.

A triumph:

・ It has been claimed that the BNC is the most widely used corpus in the world.

・ It was the first text corpus of its size to be made widely available.

・ It is available from a wide range of different sources.

・ It is widely regarded as a 'standard reference corpus' for the English language.

・ It has been licensed to over 1300 institutions throughout the world, over 1800 users have signed on for access to it through the BNCweb online interface, etc.

A failure:

・ It never reached 100 million words! (98,300,000)

・ The design criteria were never totally achieved.

・ It hardly ever contains complete texts.

・ The spoken materials are poorly transcribed.

・ The metadata are incomplete and can be erroneous.

・ The part-of-speech tagging contains many errors.

・ It is out of date! (dating from the late 20th century)

Leech の言葉の端々には,triumph の各点に示されているように,実績に裏付けされた自信がみなぎっていた.一方,自らのコーパス編集について,こうすればよかった,ああすればよかったという類の後悔ともいえる反省点を多く挙げていたのが印象的である.BNC のタグ付けに用いられたプログラム CLAWS4 の精度が97%ほどある(Hoffmann et al. 43 によると,98--99%)というのは,私は驚くべきことだと思っていたが,コーパス規模が大きいので数パーセントのエラーとはいっても約300万件にのぼるという事実は見落としていた.話しことばコーパスについては,コーパス全体の1割ほどしか含められなかったこと,音声データの transcription の質が悪かったこと,当初採用したデータフォーマット TEI が,話しことばのタグ付けには必ずしも適切でなかったこと,などを挙げていた.

なかでも,企画段階から現在に至るまで一貫してこだわり続けている代表性 (representativeness) について,BNC では完全に目的を果たせなかったことに,後悔をにじませていた.企画段階から,設定する Text Domain のバランスやサイズに関する議論が重ねられてきたことはよく知られている.1ユーザーとしては,限られたリソースのなかで,あれだけの代表性を確保したことは偉業だと評価しているが,Leech にとっては,できる限りのことはやったという自負の反面として,理想が果たせなかったという思いも強いようだ.同時に,穏やかな口調ではあったが,BNC と比較される他のすべての大規模コーパスが,代表性をさほど重視していない点を批判していた.ただし,彼自身が述べているように,コーパスの代表性について独自の理論はもっているが,最終的には "impressionistic" な判断の問題だと考えているようであり,この問題の難しさをにじませていた.いずれにせよ,Leech の代表性への執念の強さに,高度なプロフェッショナリズムを感じた.

なお,[2012-07-05-1]の記事「#1165. 英国でコーパス研究が盛んになった背景」で触れた通り,残念ながらBNCの続編はないだろうということを,Leech は明言していた.

扱う時代は大きく異なるが,初期中英語コーパス The LAEME Corpus の代表性の問題について,[2012-10-10-1], [2012-10-11-1]の記事で考察したので,ご参照を.

・ Hoffmann, Sebastian, Stefan Evert, Nicholas Smith, David Lee, and Ylva Berglund Prytz. Corpus Linguistics with BNCweb : A Practical Guide. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

2012-10-26 Fri

■ #1278. BNC を中心とするコーパス研究関連のリンク集 [corpus][bnc][link][web_service][lltest]

コーパス言語学の勢いが止まらない.分野が分野だけに,関連情報はウェブ上で得られることが多く,便利なようにも思えるが,逆に情報が多すぎて,選択と判断に困る.せめて自分のためだけでも便利なリンク集をまとめておこうと思うのだが,学界のスピードについて行けない.私が最もよく用いる BNC に関連するものを中心に,断片的ではあるが,リンクを張る.リンク集をまとめる労を執るよりは,芋づる式にたどるかキーワード検索のほうが効率的という状況になりつつある・・・.

1. BNC インターフェース

・ BNCweb (要無料登録)

・ BYU-BNC (要無料登録)

・ BNC ( The British National Corpus )

2. BNC のレファレンス・ガイド

・ Quick Reference for Simple Query Syntax (PDF)

・ Reference Guide for the British National Corpus (XML Edition)

・ 上の Reference Guide の目次

* 6.5 Guidelines to the Wordclass Tagging

* The BNC Basic (C5) Tagset

* 9.8 Simplified Wordclass Tags

* 9.7 Contracted forms and multiwords

* 1 Design of the Corpus

* 9.6 Text and genre classification code

3. コーパス関連の総合サイト

・ David Lee による Bookmarks for Corpus-based Linguists

* Corpora, Collections, Data Archives

* Software, Tools, Frequency Lists, etc.

* References, Papers, Journals

* Conferences & Project

4. hellog 内の記事

・ 「#568. コーパスの定義と英語コーパス入門」: [2010-11-16-1]

・ 「#506. CoRD --- 英語歴史コーパスの情報センター」: [2010-09-15-1]

・ 「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」: [2010-03-01-1]

・ コーパス関連記事: corpus

・ BNC 関連記事: bnc

・ COCA 関連記事: coca

5. 計算ツール

・ Corpus Frequency Wizard

・ Paul Rayson's Log-likelihood Calculator

・ VassarStats

・ hellog の「#711. Log-Likelihood Tester CGI, Ver. 2」: [2011-04-08-1]

・ Hoffmann, Sebastian, Stefan Evert, Nicholas Smith, David Lee, and Ylva Berglund Prytz. Corpus Linguistics with BNCweb : A Practical Guide. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

2012-10-25 Thu

■ #1277. 文字をもたない言語の数は? [world_languages][writing][statistics]

世界の言語の数を把握するのが困難なことは,「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」 ([2010-01-22-1]) や「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]) の記事で取り上げてきた.私は,言語学概説書の記述や Ethnologue の統計に従って,現在,世界で行なわれている言語は6000--7000個ほどと認識しているが,あくまで仮の数字である.この数のうちどれほどの言語が文字をもっているのかに関心があるが,これまで文献上で概数の言及すらみつけたことがなかった.

先日,Crystal (17) に,軽い言及を見つけた.そこでは,4割ほどの言語(計2000言語を越える)が文字に付されたことがない言語であると述べられている.だが,この推計の根拠が何であるかが知りたいところである.また,逆算すると世界の言語の数は約5000個となるが,これは Crystal の他書での推計よりも少ないのではないか.また,文字をもたない言語数でなく,文字を読み書きできない話者数で考えると,世界人口の何割くらいになるのだろうか.ある言語に文字が備わっているということと,その話者がその文字を読み書きできることとは別の問題であるはずだ.いろいろと疑問がわき出して止まらないが,言語の数にもまして,実際上,数え上げは困難を極めるだろう.

勘としては,Crystal の言及よりもずっと多くの言語が無文字ではないかと思っていたので,意外ではあった.大した根拠のないのが勘というものだが,「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]) の統計から見当をつけて,話者数が数千人以下の言語に無文字言語が多いのではないかと踏んでいた.

通時的な観点からは,文字をもつ言語がどのくらいの速度で増えていったのか,世界の人々の識字率がどのように推移してきたのかという設問も興味深い.前者は文字文化の伝播の問題,後者は識字能力の独占の歴史や読み書き教育の推進といった問題にかかわる.どの問題1つをとっても,すぐには解答を得られないだろう.

本格的に調べれば,適当な概数の提案に行き当たるのかもしれない.この問題に触れている文献をご存じの方がいましたら,ぜひ教えてください.

関連して,文字の発生については「#41. 言語と文字の歴史は浅い」 ([2009-06-08-1]) ,書き言葉の話し言葉に対する二次的な性質については「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) を参照.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2012-10-24 Wed

■ #1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc. [compounding][synthesis_to_analysis][adverb][register][corpus][bnc][hc]

標題のような here や there を第1要素とし,前置詞を第2要素とする複合副詞は多数ある.これらは,here を this と,there を it や that と読み替えて,それを前置詞の後ろに回した句と意味的に等しく,標題の語はそれぞれ by this, of this, to that, with that ほどを意味する.現代では非常に形式張った響きがあるが,古英語から初期近代英語にかけてはよく使用され,その種類や頻度はむしろ増えていたほどである.だが,17世紀以降は急激に減ってゆき,現代のような限られた使用域 (register) へと追い込まれた.衰退の理由としては,英語の構造として典型的でないという点,つまり総合から分析への英語の自然な流れに反するという点が指摘されている (Rissanen 127) .文法化した語として,現代まで固定された状態で受け継がれた語は,therefore のみといってよいだろう.

現代英語で確認される使用域の偏りは,すでに中英語にも萌芽が見られる.here-, there- 複合語は,後期中英語ではいまだ普通に使われているが,ジャンルでみると法律文書での使用が際だっている.以下は,Rissanen (127) の Helsinki Corpus による調査結果である(数字は頻度,カッコ内の数字は1万語当たりの頻度を表わす).

| Statutes | Other texts | |

|---|---|---|

| ME4 (1420--1500) | 68 (60) | 621 (31) |

| EModE1 (1500--70) | 77 (65) | 503 (28) |

| EModE2 (1570--1640) | 84 (71) | 461 (26) |

| EModE3 (1640--1710) | 126 (96) | 191 (12) |

初期近代英語のあいだ,一般には問題の複合語の頻度は落ちているが,法律文書においては token 頻度が(そして,Rissanen, p. 128 によれば type 頻度も)増加していることに注意されたい.後の時代でも,法律文書における使用は続き,現代に至る.

現代の分布については,独自に BNCweb で調べてみた.therefore を除く,hereabout, hereabouts, hereafter, hereby, herein, hereinafter, hereof, hereto, heretofore, hereupon, herewith, thereabout, thereabouts, thereafter, thereby, therefrom, therein, thereinafter, thereof, thereon, thereto, theretofore, thereunder, thereupon, therewith の25語について,Written Corpus に絞った上で,CQP syntax にて 「"(hereabout|hereabouts|hereafter|hereby|herein|hereinafter|hereof|hereto|heretofore|hereupon|herewith|thereabout|thereabouts|thereafter|thereby|therefrom|therein|thereinafter|thereof|thereon|thereto|theretofore|thereunder|thereupon|therewith)" %c」と検索した.出現頻度は 68.93 wpm で,散らばり具合は3140テキスト中の1522テキストである.

次に,法律関係の文書を最も多く含んでいると想定されるジャンルとして「W:ac:polit_law_edu」に絞り,同じ検索式で結果を見ると,231.33 wpm で,186テキスト中の153テキストに出現する.なお,「W:admin」に絞ると,コーパスサイズはずっと小さくなるが,頻度は439.85 wpm となり,最頻出ジャンルであることがわかる.いずれにせよ,この種のジャンルで here-, there- 複合語が今なお頻繁に用いられていることは確かめられた.

・ Rissanen, Matti. "Standardisation and the Language of Early Statutes." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 117--30.

2012-10-23 Tue

■ #1275. 標準英語の発生と社会・経済 [standardisation][sociolinguistics][london]

標準英語の発生と発展を論じる上で,ロンドンを主とするイングランド諸都市の社会史の知識が欠かせないと痛感させられる Keene の論文を読んだ.Keene は,言語学者ではなく歴史学者の視点から,ロンドンがイングランドの中心として地位を固めてゆく過程を,多くの図表を用いて描き,英語の標準化に関わる経済,社会,政治的な背景を概説している.

Keene (101) は,10世紀後半までにロンドンの中心的な地位は固まったが,ことに13世紀後半の Edward I の治世において "the prime focus of English identity and civilisation" および "the capital in something like the modern sense of that term" (101) としての地位が揺るぎないものとなったとしている.地方から人々を引きつけるロンドンの力は以前よりあったが,1300年以前および16世紀には主として雇用と救済を求めての "subsistence migration" であり,生活水準が上昇した1400年前後の時期には主として機会と技術の鍛錬を求めての "betterment migration" であった.この差は,ロンドンへ流入する人々の質に関わるため,その言語的な出力にも差をもたらしただろうとの指摘は,社会言語学的な観点から意味深長である (105) .

この点だけでなく,Keene の視点は,論文全体にわたって社会言語学的な示唆を与えている.経済,社会,政治という観点から標準英語の発生の問題を論じながら,Keene は次のような結論を導く.

London is likely to have had an influence in the emergence of Standard English not primarily as a site of government and power but rather as an engine of communication and exchange which enabled ideas and information to be distributed and business to be done across an increasingly extensive, complex and varied field. Key processes to consider would include the establishment of fellowship, trust and norms which fostered understanding and an ability quickly to conclude deals in acknowledged and repeatable ways. In the speech of modern economists, such forms of standardisation would have reduced transaction costs. It is no coincidence, therefore, that some of the earliest evidence for the force of London in processes of standardisation concerns matters of measurement which were vital to trade. Another useful concept from the world of economics concerns integration between markets --- between London and other places, and around certain focal points within the city --- leading to uniformity in prices, products and practice. Integration could be a spontaneous process, but it could also be facilitated by a framework imposed by state authority, the king's peace as it was called in the earlier Middle Ages. The search for peace, with a view to promoting harmony, exchange and prosperous cities, was a profound influence on those who wielded power. (111--12)

社会の経済活動を促進するために人々が度量衡や価格設定の取り決めを求めたのと同様に,社会のコミュニケーションを促進するために人々は標準英語を求めたのではないか,という結論だ.この過程にどの程度人々の意志や意識が反映されているかを判断することは難しいが,上の引用は,経済に限らず言語においても「取り決め」を求める社会の風潮があっただろうということを,説得力をもって示している.きわめて社会言語学的に示唆的な考察だと思う.

・ Keene, Derek. "Metropolitan Values: Migration, Mobility and Cultural Norms, London 1100--1700." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 93--114.

2012-10-22 Mon

■ #1274. hedera, or ivy-leaf [punctuation]

という図像を目にしたことがあるだろうか.これは,ほとんど廃用になったといってよい,かつての punctuation (句読点)である.ツタをかたどったもので,ivy-leaf あるいはラテン語で hedera と呼ばれる.

という図像を目にしたことがあるだろうか.これは,ほとんど廃用になったといってよい,かつての punctuation (句読点)である.ツタをかたどったもので,ivy-leaf あるいはラテン語で hedera と呼ばれる.

Crystal (282) によれば,hedera の用途は以下の通りである.ギリシア・ローマの古典時代には,語と語を分かつために用いられた(関連して「分かち書き」については ##1112,1113,1114 を参照).古英語期には,テキストの主たる節の区切りや終了を示すのに用いられた.中世で句読点としての本来の機能が忘れ去られ,廃用となりつつあったが,印刷術の発明以降に装飾の目的でいくらか復活した.様々な意匠がほどこされて装飾的に利用されてきた歴史は,こちらのフォントのページから推し量ることができそうだ.

もう少し調べてみると,Parkes に hedera に関する記述があった.

. . . the hedera (or ivy-leaf symbol) became a printers' ornament. The hedera is probably the oldest punctuation mark in the West, appearing in inscriptions of the second century B.C. Its decorative potential was already being exploited in some of the earliest surviving codices, but it still appeared at the beginnings and ends of sections of texts in manuscripts produced in the seventh and eighth centuries. In the twelfth century there is evidence to suggest that its function as a mark of punctuation was no longer understood, but it was cast in type in the sixteenth century, and appears in printed books, sometimes in circumstances which stimulate speculation that its original function had been rediscovered. In the mid sixteenth century a number of printers in France and England employed the hedera in places where others had employed the paraph: at the beginning of the first line of the title-page, at the beginning of the first line of a colophon, and even at the beginning of a chapter heading. In A deuout treatyse called the tree and twelve frutes of the holy goost (London, Robert Copland, 1534) the hedera alternates with the pointing hand to separate different injunctions to the reader. However, it was most frequently employed as an ornament, usually on title-pages. On the title-page of John Longland's earlier sermon, A sermond spoken before the King . . . (London, [Thomas Petyt], 1536), it appears in a row of cast pieces, including a pointing hand and fleur-de-lis, employed as ornament. (61)

また,Parkes (181) によれば,あるテキスト単位の区切りを示すという本来の機能の応用として,古英語期の写本 MS Bodley 819 では,主題と注解を分けるのに用いられている例があるという.これを書写しようとした12世紀の写字生は,その意味を理解できずにいくつかの hedera を punctus versus で置きかえてしまっているというから,もとより hedera の機能性は乏しかったのかもしれない.

現在では句読点としては "extinct" とされるが,装飾としては,上の引用で触れられているような状況でいまだに稀に見られる.

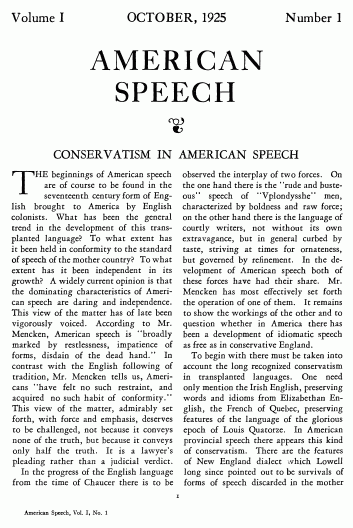

American Speech 第1巻の巻頭を飾る McKnight の論文を読もうとしたときに,以下のように hedera の使用例を発見したので,参考までに.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Parkes, M. B. Pause and Effect: An Introduction to the History of Punctuation in the West. U of California P, 1993.

・ McKnight, George H. "Conservatism in American Speech." American Speech 1 (1925): 1--17.

2012-10-21 Sun

■ #1273. Ausnahmslose Lautgesetze と chaque mot a son histoire [phonetics][neogrammarian][history_of_linguistics]

言語学の対立する教義のなかででも,とりわけ矛盾に満ちた対立として標題の2つがある.H. Osthoff and K. Brugmann に代表されるドイツの青年文法学派 (Neogrammarians) が唱えた Ausnahmslose Lautgesetze "sound laws without exception" とフランスの方言学者 Gilliéron の唱えた chaque mot a son histoire "every word has its own history" である.前者は音韻法則がすべての語に例外なく作用することを,後者はすべての語が独自の発展を示すことを明言している.このような対立はどのように解消(あるいは解釈)すべきだろうか.真実は,両者のあいだのどこかにあるということなのだろうか.

Robins (213) は,両者はそれほど矛盾していないと考えている.語彙が全体として同じ変化を経るという同質性の側面と,各語が個別な振る舞いを示すという異質性の側面が,共存していると考えるのが妥当ではないかと.

Changes in the pronunciation of words involve two things: the transmission from generation to generation of articulatory habits rests on the learning in childhood of sets of sounds heard first in certain words but, once mastered, used without effort in any number of words; but for various reasons, not by any means all understood, changes take place in the course of successive transmission between the generations, and the recurrence of a relatively small number of sounds in the virtually limitless vocabulary of a language makes for the universality of sound changes. But words are also learned as whole lexical units, and any hesitation, individual change, or other peculiarity in the pronunciation of such a unit is also learned, and may be retained and propagated in later generations or within people's speech during their lifetime. Every word has its individual history in its semantics, grammar, and pronunciation. In most cases its phonetic evolution can be described by reference to the phonetic evolution of the sounds occurring in it (this is the basis of historical 'sound laws'), but in certain cases its pronounced form must be particular history. The neogrammarians stressed phonetic uniformity; Gilliéron and his disciples stressed etymological individuality.

現代の言語学の発想は,たとえ個別の点については疑問があっても,原則として Neogrammarian であり続けている.Ausnahmslose Lautgesetze に寄りかかるためにも,この弁証法的な言語変化の理解は重要だろう.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-20 Sat

■ #1272. William Jones 以前の語族観 (2) [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][jones][hydronymy]

[2011-02-14-1]の記事に引き続き,Sir William Jones 以前の「印欧語比較言語学」的な研究や知見について,Robins の主として pp. 192--94 を参考にして,言及を付け加えたい.

Jones がヨーロッパ諸言語と Sanskrit との関係を明確に指摘したことは言語学史上きわめて重要な出来事だったが,それ以前にも同趣旨の指摘がないわけではなかった.ヨーロッパにおける Sanskrit への最初の言及は,16世紀末,イタリアの Filippo Sassetti に遡る.彼は,Sanskrit と Italian の語彙における類似を記録している.その後,ドイツの B. Schulze やフランスの Père Coeurdoux なる人物も Sanskrit とヨーロッパ諸言語の類似に気付いていた.

Sanskrit は別として,ヨーロッパ諸言語について語族の考え方に接近していた学者は16世紀より存在した.フランスの J. J. Scaliger (1540--1609) は,従来から抱かれていた Hebrew > Greek > Latin の直線的な発展の関係を廃し,その相互関係については不明としながらも11の語派を設定し,語族の考え方に近づいていた.Indo-European と Finno-Ugrian を混在させるなど,現代の観点からは妙な区分ではあったが,言語学史上,注目すべきアイデアをもっていたとして評価できる.

17世紀には,2人のスウェーデン人が別の注目すべき観察をおこなっている.G. Stiernhielm (1598--1672) は,相変わらず Hebrew をすべての言語の起源としながらも,聖書訳を通じて Latin と Gothic の類縁に気付いた.A. Jäger は,祖語に相当する言語がヨーロッパやアジアの一部へ拡散しながら,それぞれの語派へと発展したという,現代的な考え方に到達していた.彼は,祖語そのものは現存していないことにも気付いており,優れた勘を備えていたといわざるを得ない.

17世紀後半には,ドイツの Leibniz (1646--1716) が,ヨーロッパの諸言語を南北に2分する語族観を抱いた.この区分自体は正確ではないが,彼の歴史言語学の方法論は注目に値する.地名や河川名の分布を根拠に,言語(話者)の置換を想定したのである.この観点から Basque の地理的な孤立にも言及しており,発想はきわめて新しかった.

このように,Jones 以前にも,後の語族や比較言語学の考え方を匂わせる予兆はいくつも存在した.したがって,[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で挙げた Jones の功績は,厳密にいえば,いずれも彼のみに帰せられるものではなく,多分に誇張も交じっている.しかし,最も重要な点は,Jones 以前のいくつかの指摘が,いかに現代の視点からは注目すべきものであっても,当時としては孤立的,断片的であり,言語学史上の大きな流れにつながらなかったことである (Robins 168--69) .探検,貿易,植民により世界,世界観,言語観が広がり,言語への関心が熟しつつあった18世紀末というタイミングこそが,Jones を言語学史上の英雄に押し上げたのである.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-19 Fri

■ #1271. 日本語の唇音退化とその原因 [phonetics][japanese][grimms_law][causation][anthropology]

[2012-02-12-1]の記事「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」で軽く言及したのみだが,日本語は通時的に唇音退化 (delabialisation) を経たとされている.現在のハ行の子音は,かつては [p] だったという説である.[p] が摩擦音化し,さらに摩擦そのものが弱くなり,調音点が [h] へと後退したという.異論もないわけではないが,今や学界ではほぼ定説として受け入れられている.

[p] > [f] の変化といえば,英語史(正確には印欧語史というべきか)におけるグリムの法則 (Grimm's Law; [2009-08-08-1]) がすぐに想起される.ただし,グリムの法則の示す変化は,調音点においても調音様式においても,広範かつ体系的であり,単発の日本語の唇音退化とは性質が大きく異なる.しかし,[2012-05-22-1]の記事「#1121. Grimm's Law はなぜ生じたか?」などで,グリムの法則の変化の起源が謎であるのを見たとおり,日本語の唇音退化を引き起こした要因も謎であるという点で,両者は共通している.

大野 (95--96) は,場合によっては胡散臭い印象を与えかねない人類学的な要因を提案している.

この〔F〕の音は,奈良時代をさかのぼるもっと以前の時代には唇の合わせ方がもっと強くて〔p〕の音であったろうと推定されている.ちょうど現代の沖縄の八重山方言で歯を pa,花を pana,蠅を pai,墓を paka,骨を puni,帆を pu: というように,奈良時代よりずっと以前の本土の日本語でも,舟を puna などと言っていたのだろうという.これは今日の学界の定説である./(では〔p〕→〔F〕→〔h〕という変化は何故起こったのかについて従来説をとなえる人がいないが,私はこれが日本人の顎の骨の後退という骨格の年台的変化と密接な関係があるのだろうと考えている.日本の縄文式時代の人骨では上歯と下歯とはぴったり咬み合わさっているが,弥生式時代以降,下顎が後に退き,相対的に上歯が前方に出る傾向がある.そして鎌倉時代の人骨,徳川時代の人骨と時代がくだるにつれて,下顎が小さくなり,下後方にさがって行く.そして出歯やそっ歯が多くなりつつある.これは元来上唇の短い傾きのある日本人の上下の唇の合わせ方をしにくくする原因となる骨格的変化である.この変化の漸進と,ハ行子音の〔p〕→〔F〕→〔h〕の変化とは平行しており,次に述べる〔w〕子音の脱落も,発音機構の変化としては全く同一の原因によってひき起こされている.)

この提案は学界ではほとんど相手にされなかったというが,小松 (125) はこのような胡散臭い提案を,胡散臭さのみを理由に,頭ごなしに否定するのは科学的な態度ではなく,きちんと検証しようとする姿勢が必要だと考えているようだ.結論としては小松は大野の下顎骨後退説を否定しているが,私も少なくとも検証する価値はあるという意見だ.確かに,胡散臭い,怪しい,荒唐無稽と思われる.だが,本当のところはどこまで笑って済ませられる問題なのか,専門家の助けを得ながら,ぜひ知りたいと思うからだ.

なぜこの説が胡散臭く聞こえるかといえば,人類学的な要因とは人種的な差に訴えかける説明のことであり,それは人種差別につながりうる危険をはらんでいるからだ.言語の起源論については人類学的な知見が不可欠であることは誰しもが認めていながら,形質人類学的な特徴と諸言語の特徴が相関している可能性があるという議論は一種のタブーとされている観がある.

この点で,私はマルティネの科学的リアリズムを評価したい.以下は,ムーナン (281--82) からのマルティネ(『音声変化の経済』)評である.

マルティネはさらに,見ならってよい科学的リアリズムをもって,ある種の生物学的原因の働く可能性を検討することさえ認めている.なにしろ生物学的原因というのは,醜悪なイデオロギー的論法に利用された過去があるために毛嫌いされる場合がきわめて多いのである.彼はこう書いている,「人種の影響という一つの独立した問題が提起される.その問題を一挙に退けてしまうわけにはいかないのだ.[口の器官の一般に見られる非対称性は,形態的類型に応じて変わっている可能性があるし,生理的な人体構造によって,たとえばある種の言語にはある種の音素が欠如しているとか,まれであるということが説明されるかもしれない].しかし,[その問題]を解くためには,どんな種類の先入観ももたずに長い忍耐づよい調査研究を進め,身体的な特性以外の何ものも介入させないよう綿密に配慮することが要求されるだろう.」

・ 大野 晋 『日本語をさかのぼる』 岩波書店,1974年.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-10-18 Thu

■ #1270. 類義語ネットワークの可視化ツールと類義語辞書 [web_service][thesaurus][link][synonym][dictionary][polysemy]

[2010-08-11-1]の記事「#471. toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」で,オンラインで利用できる類義語ネットワークの可視化ツールを2点紹介したが,同趣旨のツールとして WordNet のデータベースに基づいた Graph Words を追加したい.以下に,関連するツールのリンクを挙げておく.

・ Graph Words: フリー.出力がシンプル.

・ Visuwords: フリー.出力が凝っている.

・ Visual Thesaurus: 有料だがトライアルあり.出力が凝っている.

あわせて,今では通常の類義語辞典もオンラインで豊富にアクセスできるが,いくつか挙げておこう.

・ Merriam-Webster Thesaurus: 語義ごとに豊富な類義語群が得られる.

・ The Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia: 語義もついており,単語学習によい.

・ Thesaurus.com: 手早く類義語リストを得られる.

・ HyperDictionary.com: 上に同じ.

類義語リストを簡便に得られるスタンドアロンの辞書ソフトウェアとしては,以下のものを利用することがある.

・ WordWeb:英語辞書ソフトウェアとして人気がある.

・ TheSage's English Dictionary and Thesaurus:インターフェースがきれい.

歴史英語類義語辞典は,以下の二つ.

・ HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary)

・ TOE (A Thesaurus of Old English)

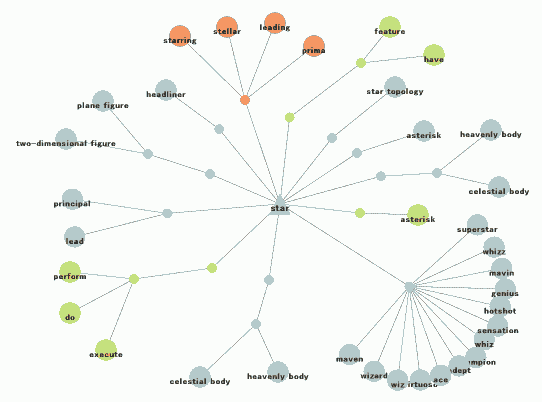

類義語ネットワークの可視化ツールをいじっているうちに,単にキーワードに関連する語彙のネットワークを示すものとしてだけでなく,キーワードの語義の広がりを示すものとして利用することができることを発見した.例えば,Graph Words で多義語 "star" のネットワークを覗いてみると,およそ区別される語義ごとに枝のグループができていることがわかる.各語義が,単語置換による示唆というかたちではあるが,荒っぽく「定義」されているといえる(以下,拡大は画像をクリック).

"star" のような多義語については,類義語可視化ツールは語義の広がりを見せてくれる,辞書代わりのツールとしても有効なのではないか.

2012-10-17 Wed

■ #1269. 言語学における音象徴の位置づけ [sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][arbitrariness][origin_of_language]

音象徴 (sound_symbolism) と,その下位区分である onomatopoeia 及び phonaesthesia は,言語記号の恣意性を公理とするソシュール以降の言語学にとっては,周辺的な話題である.しかし,周辺的だからこそ関心を惹くという側面もあり,ことに日本語母語話者にとっては,日本語に擬音語・擬態語という現象があるだけに,余計に関心をそそられる.今回は,音象徴が言語学のなかで周辺的でありながらもある位置づけを保っているという点について考えてみたい.

音象徴の投げかける最大の問題は,言語記号の恣意性 (arbitrariness) への反例という問題だ.Jespersen はとくとくとこの問題について論じているし,Bloomfield も,非常に慎重なやり方ではあるが,音象徴の意味作用や音象徴の型について紙面を割いている([2010-01-10-1]の記事「#258. 動きや音を示唆する phonaethesia」を参照).20世紀の後半以降も,##207,242,243 で見たように,Samuels や Smith などが音象徴に熱いまなざしを向けている.

しかし,彼らの論考は,音象徴が「記号の随意性を拒否するというよりも,むしろ随意性をきわめて周辺的に制限するものである」(ムーナン,p. 87)との主張とも解釈することができ,結果的に言語記号の恣意性の原則が強調されているともいえる.音象徴の制限的な性格については,Jespersen も十分に認識しており,「《ある種の》語について[だけ]は音の響きのシンボル表現のようなものが存在する」,「音声的シンボル表現を最大限にまで利用している言語はない」,「この音声的シンボル表現がなりたつ領域は何か,どのような音の場合にそれがなりたつのか,それに答えるのが将来の言語学者の仕事だろう」と述べている(ムーナン,p. 88).Jespersen の議論においてすら,音象徴は周辺にとどまらざるをえなかったのだ.

音象徴のもつ別の言語学的な意義は,言語の起源にかかわるものである.[2010-07-02-1]の記事「#431. 諸説紛々の言語の起源」で見たように,言語の起源を onomatopoeia に見いだそうとする説があるからだ.しかし,この方向で有意義な議論が発展するとは考えられず,やはり周辺にとどまらざるをえない.

音象徴の今ひとつの意義は,アメリカの分布主義者たちによる言語単位の切り出しの手法に関連する.Bloomfield や Harris という手堅い研究者ですら,there, then, thither, this, that などの語群から th という音象徴的な単位を切り出せるのではないかという誘惑に駆られた([2010-01-11-1]の記事「#259. phonaesthesia と 異化」を参照).Harris は,glide, gleam などの例を挙げつつ,「たとえ gl- のような要素連続に形態素としての資格を認めるべきだと主張することが困難だとしても,gl- で始まる要素連続のうちに意味作用の部分的類似性をもつものがそれほど多いという事実を説明しないでほうっておくこともまた感心できない」と述べている(ムーナン,p. 208).

上に挙げてきた,音象徴に関心を寄せる研究者がすべて英語学に基盤をもつ言語学者であることに注目すべきである.ムーナン (87, 209) の示唆するところによると,印欧諸語のなかでも,ゲルマン諸語,とりわけ英語はすぐれて音象徴の例が豊富らしいのだ.非英語系の言語学者が比較的この問題に冷静なのに対して,英語系の言語学者は概ね熱い.そして,擬音語・擬態語の豊富な日本語を母語とする英語研究者もまた,この問題に熱くなりがちということがあるのかもしれない.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-10-16 Tue

■ #1268. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (3) [ame_bre][colonial_lag]

標題について,この2日間の記事[2012-10-14-1], [2012-10-15-1]で,Görlach の論文に従うかたちで考えてきた.アメリカ英語に "colonial lag" を示す言語項目が多いという議論は,言語学的に支持されるものではなく,一種の俗説に近いものであるという結論だ.

だが,Görlach は,それを俗説として退けるだけにとどまらず,いやむしろイギリス英語こそ "lag" しているのであり,アメリカ英語は "lead" していると,議論をさらに進めている.関連する箇所を,いくつか引用しよう.

. . . there are very good reasons for regarding the mother contries as more retentive than the colonial societies: Apart from necessary innovations in new situations and surroundings, there were also substantial lexical losses, for social and for referential reasons, in the settler societies. (45)

It is incontestable that Britain has been linguistically conservative during the past few centuries, intent on preserving the linguistic, cultural, and political inheritance, and quite slow to accept innovation. (56)

One could mention that English itself started off as an emigrant language in 5th-century Britain. Note that even here the distincitive features of Old English are those arising from innovations, the number of retentions being quite limited (such as in a few forms of reduplicating verbs in Older Anglian). (57--58)

Görlach は,"lag" の判断は視点によって左右される相対的な問題だと強調した上で,言語学的に見れば,アメリカ英語の革新性およびイギリス英語の保守性は議論の余地がないと結論づけている.ただ,議論の余地がないかどうかについては,別途,言語学的に調査すべきものであり,今回の論文の枠を越えているのではないかと私は考える.

アメリカ英語の革新性についての Görlach と同じ意見は,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) で引用したように,Algeo にも見られることを付け加えておく.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

2012-10-15 Mon

■ #1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2) [ame_bre][colonial_lag][americanisation][rhotic]

昨日の記事[2012-10-14-1]の続編.Görlach は,しばしば "colonial lag" の産物であると指摘されるアメリカ語法は,実際には "colonial lag" などではないと論じている.考察する項目は音声,語彙,統語にわたり,論点も多岐にわたるが,特に説得力があると私が判断した3点を紹介する.

(1) アメリカ英語に典型的な音声特徴として,glass などの母音 /æ/,bar などの postvocalic r, /w/ と /wh/ の融合などが指摘されているが,これらの発音は古いイギリス英語の発音の単純な「保存」ではない."All three features above have a very complex history in the U.S., a history that shows alternating phases of retention, copying of British norms, and independent development" (46),

(2) "colonial lag" を論じる上ではアメリカ英語だけでなくオーストラリア英語なども比較してよさそうなものだが,二重母音の変化の歴史をみると,オーストラリア英語ではイギリス英語よりも遅れているどころか,むしろ進んでいる (48) .イギリス英語こそが "lag" を示しているのである."lag" が視点の相違による相対的な概念にすぎないことがわかる.

(3) 語彙や文法に関して英米差を表わすとされる語のペアは,単純な使用の有無によってではなく,意味,頻度,文体,評価によって区別されるべきものがほとんどである (48, 54) .この場合に,"lag" が何を指すかは不明である.

さらに,挑発的ではあるが,Görlach は,昨今のイギリス英語のアメリカ英語化 (Americanisation) を念頭に起きつつ,アメリカ英語で起こっている変化に対してイギリス英語が遅延していることを指摘し,論文を閉じている.

For those who have been convinced that Great Britain has become a colony of the United States, these linguistic facts could well be interpretatble as features illustraing 'colonial lag' of a new type. (57)

2つの歴史的に関連する変種の言語項目について,一方の他方への関係が "lag" なのか "lead" なのかは多分に相対的な問題であり,言語的な事実に基づくというよりはイデオロギーに基づく判断である可能性が大きい,ということかもしれない.

関連して,Montgomery の小論も参照.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ Montgomery, Michael. "In the Appalachians They Speak like Shakespeare." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 66--76.

2012-10-14 Sun

■ #1266. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (1) [ame_bre][colonial_lag]

イギリス英語 (BrE) とアメリカ英語 (AmE) の差異という問題は,大学のゼミや講義などでも非常に関心をもたれるテーマである.本ブログでも,ame_bre の各記事を中心に,関連する話題を提供してきた.多くの学生は,イギリスは保守的であるという紋切り型のイメージをもっているために,イギリス英語も保守的で,歴史的な変化も少ないはずだと考えているようである.同様に,アメリカは革新的であるというステレオタイプのために,アメリカ英語も革新的で,歴史的な変化の豊富な変種であると考えているようだ.だが,必ずしもそれが当たっていないということは,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) ,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) ,「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) などの記事で触れてきた.

アメリカ英語(史)に関する入門書を読めば,むしろアメリカ英語こそ古い語法をよく保っているという記述に頻繁に出くわす.Massachusetts の一部地域には The King James Bible に共通する語法が残っているとか,南アパラチア地方では Elizabeth I の話していた英語が聞かれるとか,そのような言説も目につく.植民地の歴史を経験した地域の変種が旧宗主国の変種の古い言語項目をよく保存しているとされる事例,言い換えれば,前者が後者の経た言語変化に取り残されているとされる事例は,多く報告されており,ときに "colonial lag" として言及されることがある.

しかし,Görlach は "colonial lag" という考え方は,視点に左右される相対的な問題であり,言語学上の概念としては不適切だと否定する.結果として,先に紋切り型として私が否定的に評価した構図,"BrE = conservative" であり "AmE = innovative" であるという構図へと回帰してゆくのだ.この辺りの議論に関心があったので,Görlach の論文をとくと読んでみた.

Görlach (43--44) では,"colonial lag" の肯定派と否定派の代表として,アメリカ英語史の大著を著わしたタイプの異なる両雄 Mencken と Krapp が引用されている.肯定派の Mencken は,時代の思潮をとらえ,それを広めるのに長けた当代きってのジャーナリストである.一方,否定派の Krapp は,科学的にアメリカ英語を分析した筋金入りの言語学者である.

I think I have offered sufficient evidence that the American of today is much more honestly English, in any sense that Shakespeare would have understood, than the so-called Standard English of England (Mencken 1919, in 1977: 774)

The American community has not been segregated, unadulterated, merely self-perpetuating. Relations with the parent country have never been discontinued . . . The absurdity of describing American English as the archaic speech of an isolated community may be realized by considering what might have happened if the conditions favoring isolation had been present. If migration to New England had ceased in the year 1700, if New England had remained after that time a separate state, severed not only from Europe but from the rest of America, it is not improbable that something approximating the language of Dryden might still be heard in New England. But Dryden's speech is forever lost in the medley of later voices that sound more loudly in our ears. (Krapp 1927, quoted from Mencken 1977: 140f.)

Görlach (43) は,Mencken 流の「アメリカ英語こそ真の由緒正しい英語を保存している」という主張は,イデオロギーの主張であり,言語学的に支持される主張ではないと考えている.「アメリカ英語は英語をダメにしている」というアメリカ英語に対する批判的な巷間の評価は,現在と同様に20世紀前半にも聞かれた.これを払拭するには,アメリカ英語が,イギリス英語においてすでに失われた古い語法をいまだに保っていることを喧伝するのがもっとも効果的である.Mencken 流の "colonial lag" 肯定論は,このような背景で広く受け入れられてきたのだろうと,Görlach は分析する.

では,"colonial lag" を表わすと言い立てられているアメリカ英語の言語項目を,Krapp 流に,歴史言語学的に跡づけてみると,古いイギリス語法の残存とは本当に考えられないのだろうか.この点に関する Görlach の議論は明日の記事で.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ Mencken, H. L. The American Language. One vol. ed. Ed. R. I. McDavid, Jr. New York: Knopf, 1977.

・ Krapp, G. P. "Is American English Archaic?" Southwest Review (1927). 292--303.

2012-10-13 Sat

■ #1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt [frequency][lexical_diffusion][history_of_linguistics][analogy][creole][neogrammarian]

語の頻度と語彙拡散 (lexical diffusion) の進行順序の関係については,[2012-09-17-1], [2012-09-20-1], [2012-09-21-1]の各記事で扱ってきた.19世紀の青年文法学派 (Neogrammarians) によれば,音韻変化は "phonetically gradual and lexically abrupt" であるということが常識だったが,近年の語彙拡散の研究により,音韻変化にも形態変化に典型的に見られる "lexically gradual" の過程が確認されるようになってきている.形態であれ音韻であれ,言語変化のなかには徐々に波及してゆくものがあるという知見は,言語変化の原理としての類推作用 (analogy) とも相性がよく,音韻変化と類推を完全に対置していた Neogrammarians がもしこのことを知ったら相当の衝撃を受けたことだろう.

徐々に進行する音韻変化が確認される場合,それがどのような順序で進行するのかという点が問題となる.そこで,語の頻度という観点が提案されているのだが,この観点からの研究はまだ緒に就いたばかりである.ところが,観点ということだけでいえば,その提案は意外と早くなされていた.青年文法学派に対抗した Hugo Ernst Maria Schuchardt (1842--1927) は1885年という早い段階で,語の頻度と音韻変化の順序に目を付けていたのだ.以下は,Phillips (321) に掲載されている Schuchardt からの引用(英訳)である.

The greater or lesser frequency in the use of individual words that plays such a prominent role in analogical formation is also of great importance for their phonetic transformation, not within rather small differences, but within significant ones. Rarely used words drag behind; very frequently used ones hurry ahead. Exceptions to the sound laws are formed in both groups.

Neogrammarian 全盛の時代において,語の頻度と音韻変化の順序に注目した Schuchardt の炯眼に驚かざるをえない.この識見は,当時,生きた言語の研究における最先端の場であり,ラテン語を母体とする資料の豊富さで確かな基盤のあったロマンス語学の分野に彼が身を投じていたことと関係する.彼は,現実の資料には Neogrammarian の音法則に反する例が豊富にあることをはっきりと認識しており,音法則による言語史の再建だけでは言語の真の理解は得られないことを痛感していた.語族という考え方にも否定的で,言語に混合や波状拡散の過程を想定していた.特に彼の混交言語への関心は果てしなく,その先駆的な研究が評価されるようになったのは,1世紀も後,クレオール語研究の現われだした1960年代のことである.

Schuchardt がこのような言語思想をもっていたことを知れば,上記の引用も自然と理解できるだろう.Schuchardt とクレオール学の発展との関係については,田中 (188--96) が詳しい.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Schuchardt, Hugo. Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. 1885. Trans. in Shuchardt, the Neogrammarians, and the Transformational Theory of Phonological Change. Ed. Theo Vennemann and Terence Wilbur. Frankfurt: Altenäum, 1972. 39--72.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-10-12 Fri

■ #1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道 [methodology][uniformitarian_principle][writing][history][sociolinguistics][laeme][corpus][representativeness][evidence]

[2012-10-10-1], [2012-10-11-1]の記事で,The LAEME Corpus の代表性について取りあげた.私の評価としては,カバーしている方言と時代という観点からみて代表性は著しく損なわれているものの,現在利用できる初期中英語コーパスとしては体系的に編まれた最大規模のコーパスであり,十分な注意を払ったうえで言語研究に活用すべきツールである.The LAEME Corpus の改善すべき点はもちろんあるし,他のコーパスによる補完も目指されるべきだとは考えるが,言語を歴史的に研究する際に必然的につきまとう限界も考慮した上で評価しないとアンフェアである.

歴史言語学は,言語の過去の状態を観察し,復元するという課題を自らに課している.過去を扱う作業には,現在を扱う作業には見られないある限界がつきまとう.Milroy (45) の指摘する歴史言語学研究の2つの限界 (limitations of historical inquiry) を示そう.

[P]ast states of language are attested in writing, rather than in speech . . . [W]ritten language tends to be message-oriented and is deprived of the social and situational contexts in which speech events occur.

[H]istorical data have been accidentally preserved and are therefore not equally representative of all aspects of the language of past states . . . . Some styles and varieties may therefore be over-represented in the data, while others are under-represented . . . . For some periods of time there may be a great deal of surviving information: for other periods there may be very little or none at all.

乗り越えがたい限界ではあるが,克服の努力あるいは克服にできるだけ近づく努力は,いろいろな方法でなされている.そのなかでも,Smith はその著書の随所で (1) 書き言葉と話し言葉の関係の理解を深めること,(2) 言語の内面史と外面史の対応に注目すること,(3) 現在の知見の過去への応用の可能性を探ること,の重要性を指摘している.

とりわけ (3) については,近年,社会言語学による言語変化の理解が急速に進み,その原理の過去への応用が盛んになされるようになってきた.Labov の論文の標題 "On the Use of the Present to Explain the Past" が,この方法論を直截に物語っている.

これと関連する方法論である uniformitarian_principle (斉一論の原則)を前面に押し出した歴史英語の論文集が,Denison et al. 編集のもとに,今年出版されたことも付け加えておこう.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Labov, William. "On the Use of the Present to Explain the Past." Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change. Ed. Philip Baldi and Ronald N. Werth. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1978. 275--312.

・ Denison, David, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore, eds. Analysing Older English. Cambridge: CUP, 2012.

2012-10-11 Thu

■ #1263. The LAEME Corpus の代表性 (2) [laeme][corpus][representativeness]

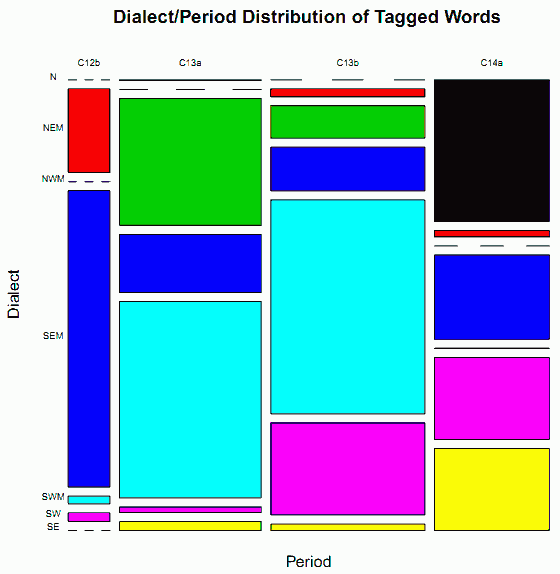

昨日の記事[2012-10-10-1]に引き続き,The LAEME Corpus の代表性の話題.今回は,語数,より正確には同コーパスで文法情報が付与されている語 (tagged words) の数により,方言・時代ごとの代表性を考える.まず,表を掲げよう.

Table 2: Dialectal and Diachronic Distribution of Linguistic Evidence by Number of Tagged Words

| C12b | C13a | C13b | C14a | Total | |

|---|---|---|---|---|---|

| N | 0 (0.000%) | 362 (0.062) | 0 (0.000) | 52,883 (9.083) | 53,245 (9.146) |

| NEM | 11,342 (1.948) | 0 (0.000) | 3,980 (0.684) | 2,344 (0.403) | 17,666 (3.034) |

| NWM | 0 (0.000) | 58,332 (10.019) | 16,173 (2.778) | 0 (0.000) | 74,505 (12.797) |

| SEM | 40,082 (6.885) | 26,722 (4.590) | 21,921 (3.765) | 31,408 (5.395) | 120,133 (20.634) |

| SWM | 1,030 (0.177) | 90,400 (15.527) | 106,981 (18.375) | 108 (0.019) | 198,519 (34.098) |

| SW | 1,168 (0.201) | 2,610 (0.448) | 46,032 (7.907) | 30,517 (5.242) | 80,327 (13.797) |

| SE | 0 (0.000) | 4,043 (0.694) | 3,199 (0.549) | 30,561 (5.249) | 37,803 (6.493) |

| Total | 53,622 (9.210) | 182,469 (31.341) | 198,286 (34.058) | 147,821 (25.390) | 582,198 (100.000) |

直感的に理解できるように,この分布をモザイクプロットで表現したのが下図である(印刷用にはこちらのPDFをどうぞ).

分布の偏りは一目瞭然である.しかし,方言・時代の各スロットを構成するテキストの種類などをより細かく調べると,さらに重要な問題が見えてくる.いくつかのスロットでは,総語数の大部分がほんの一握りのテキストによって占められているのである.例えば,N C14a というスロットは,全体のなかで4番目に収録語数の多いスロットだが,その語数の95.61%は Cursor Mundi という1作品(正確には,それを表わす3種類の異なる書写言語を反映した 3 scribal texts [##296, 297, 298])で占められている.同様に,NEM C13b では #182 のみで80.93%の語数がカバーされている.NWM C13b では #272 のみで93.11%だ.SEM C12b では異なる2人の写字生の手による Trinity Homilies (##1200, 1300) が総語数の84.06%を占め,SEM C13a でも異なる2人の写字生の手による Vices and Virtues (##64, 65) が総語数の93.83%を占める.SW C13b の #1600 は,それだけで69.71%を占める,等々.

これらの例が示唆することは,問題の方言・時代スロットは必ずしもその方言・時代の言語変種を代表しているわけではなく,むしろ特定のテキストに現われる言語変種を代表しているということかもしれなということだ.The LAEME Corpus の使用の際には,なお一層の注意が必要である.

2012-10-10 Wed

■ #1262. The LAEME Corpus の代表性 (1) [laeme][corpus][representativeness]

私の関心の中心は初期中英語期の形態論である.この時代に関心をもつ者にとっては,LAEME (編者によれば,発音は /ˈleɪmiː/ )とそこから派生した The LAEME Corpus (Text Database) の登場は,同時代に関する研究環境を著しく改善し得るツールとして,最大限に歓迎される.LAEME については,本ブログでも laeme の記事で採りあげてきたし,とりわけツールとしての可能性を探り,拡張すべく「#846. HelMapperUK --- hellog 仕様の英国地図作成 CGI」 ([2011-08-21-1]) ,「#856. LAEME text database のデータ点とテキスト規模」 ([2011-08-31-1]) ,「#942. LAEME Index of Sources の検索ツール」 ([2011-11-25-1]) ,「#1057. LAEME Index of Sources の検索ツール Ver. 2」 ([2012-03-19-1]) を公表してきた.

大工にとって道具の手入れが大事なように,研究者にとってツールの研究は大事である.具体的に The LAEME Corpus を使っているうちに,全体として俯瞰するとどのようなコーパスなのか,知りたくなってきた.[2010-11-16-1]の記事「#568. コーパスの定義と英語コーパス入門」で示した通り,コーパスの主たる特徴の1つに representativeness (代表性)がある.これは,コーパス評価のための指標の1つでもある.歴史コーパスにおける代表性の確保の難しさについては,「#531. OED の引用データをコーパスとして使えるか」 ([2010-10-10-1]) や「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」 ([2012-09-21-1]) でも触れてきたが,この点では The LAEME Corpus も苦戦を強いられている.カバーしている方言分布については「#856. LAEME text database のデータ点とテキスト規模」 ([2011-08-31-1]) で採りあげたが,今回は方言区分に加えて時代区分も含めながら The LAEME Corpus のツール分析を試みたい.

まずは,収録されているテキストの数を考える.当該コーパスは "scribal text" という単位でテキストが収録されているが,これを方言と時代にしたがって分別すると,散らばり具合がわかる.なお,方言区分と時代区分はそれ自体が方法論上の大問題なのだが,以下では,恣意的な区分(とはいってもある程度の根拠はあるが)として,方言は7つへ,時代は4つへと分けている.すなわち,方言は N (Northern), NEM (North-East Midland), NWM (North-West Midland), SEM (South-East Midland), SWM (South-West Midland), SW (Southwestern), SE (Southeastern) へ,時代は C12b (12世紀後半),C13a, C13b, C14a へ.中英語の方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) も参照.

Table 1: Dialectal and Diachronic Distribution of Linguistic Evidence by Number of Texts

| C12b | C13a | C13b | C14a | Total | |

|---|---|---|---|---|---|

| N | 0 (0.00%) | 1 (0.86) | 0 (0.00) | 7 (6.03) | 8 (6.90) |

| NEM | 1 (0.86) | 0 (0.00) | 5 (4.31) | 2 (1.72) | 8 (6.90) |

| NWM | 0 (0.00) | 9 (7.76) | 5 (4.31) | 0 (0.00) | 14 (12.07) |

| SEM | 4 (3.45) | 7 (6.03) | 14 (12.07) | 7 (6.03) | 32 (27.59) |

| SWM | 2 (1.72) | 13 (11.21) | 17 (14.66) | 1 (0.86) | 33 (28.45) |

| SW | 3 (2.59) | 5 (4.31) | 7 (6.03) | 2 (1.72) | 17 (14.66) |

| SE | 0 (0.00) | 2 (1.72) | 1 (0.86) | 1 (0.86) | 4 (3.45) |

| Total | 10 (8.62) | 37 (31.90) | 49 (42.24) | 20 (17.24) | 116 (100.00) |

上の表を作成するにあたり対象としたのは,The LAEME Corpus に収録されている167個の scribal texts のうち,半世紀という単位で時代の区分がなされている116個のみである.

表を一瞥すればわかるように,テキスト分布の偏りは大きい.方言でいえば SEM と SWM は層が異常に厚く,全体の3分の2ほどをカバーしているが,一方で N, NEM, SE は層が薄い.時代でみると,C13a と C13b だけで7割を越え,C12b と C14a は層が薄い.方言・時代の組み合わせでは,6スロットまでが "0" を示す.歴史コーパス編纂における representative の確保は絶望的とすら思えてくる.少なくとも,The LAEME Corpus を用いて得られる方言や時代についてのデータやそこから得られる結論は,よくよく注意して解釈しなければならないということがいえるだろう.

この表は scribal text の数をもとに作成されているが,各 scribal text の長さはまちまちである.そこで,テキスト数ではなく,語数による分布の具合も調べてみる必要がある.語数に基づく代表性の議論は,明日の記事で.

2012-10-09 Tue

■ #1261. Wednesday の発音,綴字,語源 [pronunciation][spelling_pronunciation_gap][etymology][metathesis][calendar]

Wednesday の発音と綴字の関係は悪名高い.最初の <d> は発音されず,/wˈenzdeɪ/ となるのだから英語初学者は必ずつまずく.しかし,多少安心してよいのは,イングランドの北部・北西部方言ではより綴字に忠実な /wˈednzdeɪ/ も行なわれていることだ./d/ の発音されない標準的な発音は15世紀にさかのぼり,子音連続 /-dnz-/ の環境における脱落とされる.だが,c1300 の Layamon の写本に wendesdei という音位転換 (metathesis) の形態が見られ,14--17世紀には Wensday(e) が現われることから,子音連続 /-ndz-/ の環境における脱落と考えるほうが妥当だろう.

発音についてもう1つ注意すべきは,-day 語一般に当てはまることだが,語尾の母音には /-deɪ/ (強形)と /-di/ (弱形)の2種類の発音があることだ.RP (Received Pronunciation) でも GA (General American) でも,一般に弱形が好まれるといわれるが,実際には See you on Monday. などの文末位置では強形が,Monday morning などの複合表現の1部としては弱形が選ばれることが多い.

西洋の七曜語の語源はよく知られている.大きく分けて,順番で数える教会方式 (ecclesiastical) と神・惑星の名前を用いる方式 (astronomical) があるが,英語は典型的な後者である.ラテン語の diēs Mercuriī (マーキュリー[水星]の日)のなぞりとして,多くのゲルマン諸語では Woden's day (ウォーディンの日)が当てられた.Woden はアングロサクソン神話の主神であり,北欧神話の主神 Odin に相当する.同根語を挙げれば,古英語 Wōdnesdæġ,古ノルド語 óðinsdagr,オランダ語 woensdag などである.ゲルマン諸語のなかでの例外は,ドイツ語 Mittwoch で,これは教会ラテン語の media hebdomas (週の中日)のなぞりであり,教会方式の一種といえる.

さて,このように Wednesday の語源はよくわかっているのだが,最大の問題は,現代の第1母音が語源的な o ではなくe として現われていることだ.e をもつ形は古英語では文証されておらず,中英語で初めて Wedenesdei などが現われる.古英語の異形として *Wōðinas を想定し,i-mutation により /o/ > /e/ となったとする説もあるが,決定力を欠く.また,古フリジア語の Wernis-dei と比較される,という提案もある.地名では,Staffordshire の Wednesbury, Wednesfield や Derbyshire の Wensley も参照される.

2012-10-08 Mon

■ #1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争 [saussure][diachrony][history_of_linguistics][functionalism]

言語にアプローチするための2つの異なる側面,共時態と通時態の区別については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事で取り上げてきた.この問題に関する最大の論点の1つは,共時態と通時態のあいだには,ソシュールの力説するように,本当に接点がないのかという点である.

この問題について,ソシュールに対抗する立場を明確にしているのが Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson は,通時音韻論の諸原理に言及した最初の学者であり,ソシュールにとっては明らかに共時的な概念である「体系」を,通時的な現象にまで持ち込んだ先駆者だった.体系という概念を通時態に適用する可能性を否定したソシュールと,その可能性を信じて探ったヤコブソンの視点の違いを,ムーナンの文章によって示そう.

ソシュールは次のように述べている,「変遷はけっして体系の全面の上にではなく,その要素のいずれかの上におこなわれるものであるから,それはこれを離れて研究するほかはない.もちろんどの変遷も体系に反撃を及ぼさないことはないが,初発の事象は一点の上にのみ生じたのである.それは,それから流れ出て総体にいたる可能性をもつ帰結とは,何の内的関係をももたない.このような,継起する辞項と共存する辞項とのあいだの本性上の差異,部分的な事実と体系に影響する事実とのあいだの本性上の差異は,両者をただ一つの科学の資料とすることを禁じるのである.」 それに対してヤコブソンは,一九二九年の論文のなかでこう答えている,「言語を機能的体系として見る考えかたは,過去の諸言語状態の研究においても同様に採りあげられるべきものである.諸言語状態を再構成しようという場合にしても,あるいは言語状態から言語状態へという進化を確認しようという場合にしても,その点に変わりはない.ジュネーヴ学派がしたように,共時的方法と通時的方法とのあいだに越えることのできない障壁を設定することなど,できるものではない.共時言語学において,言語体系の諸要素をそれらの機能という観点から扱うのなら,言語がこうむった諸変化を判断するにあたっても,それらの変化の影響を受けた体系というものを考慮に入れずには判断できかねるはずだ.いろいろの言語変化が,偶然に生じる破壊的な損傷にすぎず,体系という観点から見れば異質なものにすぎない,と仮定するのは論理的でなかろう.言語変化が,体系や,その安定性や,その再構成などをねらって生じるということも少なくないのである.という次第で,通時論的研究は,体系や機能という概念を除外しないばかりではなく,逆に,これらの概念を考慮に入れないかぎり不完全なのだ.」 (168--69)

両者を比較すると,実は大きく異なっていない.ソシュールもヤコブソンと同様に,体系の一点に与えられた打撃が体系全体を変化させる可能性について認識している.この点こそが重要だと考えるのであれば,両者はむしろ意見が一致しているとすら言える.ではどこに違いがあるのかといえば,ヤコブソンは,その打撃を,共時態のなかに静的に蓄えられているエネルギーとして捉えているのに対して,ソシュールは共時態のなかには存在せず(ないしは確認することができず),あくまで通時的にのみ確認されるエネルギーであるとして,共時態から切り離している点である.ソシュールがこだわっていたのは方法論上の厳密さであって,通時態の共時態への根強い浸食を止めなければならないという使命感により,かくまでに両者の峻別に固執したのである.

だが,共時態の優勢が認められた後には,ソシュールの固執はすでに用無しだった.ヤコブソンの論じるように,言語変化のエネルギーが共時態と通時態の接点に宿っていると考えるほうが,論理的で自然だろう.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-10-07 Sun

■ #1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判 [linguistics][function_of_language]

[2012-04-02-1]の記事「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」は,コミュニケーションに関与する諸要素に基づいた言語機能のモデルとして,一般言語学の教科書でもたびたび取り上げられる.理解しやすいモデルだが,言語学史を著わしたムーナンは,これを厳しく批判している.長い一節だが,引用しよう.

ここでもまたモデルは魅惑的だし,おそらく今後も長く,非言語学者たちを魅惑しつづけることだろう.ことばの使いかたを余すところなく記述し,説明しているような印象を与えるからだ.が,いろいろの点でそれは不満足なものである.ヤコブソンは「遊戯的機能」をまったく無視している.とはいえこの機能は言語学者たちがほとんど研究していないものなのだが.もっとも,ヤコブソンにとって遊戯的機能は詩的機能のなかに含まれるというのなら話は別だが,さて,そうだとすると深刻な問題が生じてしまう.すなわち,語呂合わせ〔洒落〕と『マルドロールの歌』とのあいだにはたぶんいくらかの親近性がありそうだし,それがどこに由来するのかという点はわかるが,問題は特に,両者〔遊びと芸術〕の相違がどこにあるのかを知るということなのだ.その上,彼は詩的機能と美的機能とを分けて,区別している.が,美的機能を文芸学のほうへ追いやって,それはもうことばの固有性ではない,したがってことばの第七ないし第八の「機能」ではないのだ,というだけでことが済むわけではない.実際,ヤコブソンもそれを承知し,述べてもいるのだが,これらの六「機能」は,実はただ一つのものであることばのコミュニケーション機能をこなごなにくだいて,かえっておおいかくしている.彼が機能と呼んでいるものは,ことばのもつそれぞれ特殊な《用法》〔usages〕であり,程度の差はあるが,それらはみな,どんなコミュニケーションのなかにも現われているのだ.おしまいに,これら六つの想定された機能は,ヤコブソンが証明しようと努力したにもかかわらず,本当に言語学的な,形式的基準をもっていない.彼は機能を区別するにあたって,心理的,意味的あるいは文化的な指標だけにたよっている.(「よく聞こえますか?」というメッセージがその呼びかけ機能をはたすために採用する言表の構造は,なにもその機能に特有のものではない.)ヤコブソン式の諸機能分類は,厳密に定義されているコミュニケーション機能の場合とはちがって,ことばの働きも進化も言語学的に説明してくれるものではない.(172--73)

批判の要点は2つある.1つは,語呂合わせや洒落などに代表される言語の遊戯的機能が含まれていない点である.もしそれが「詩的機能」に含まれるというのであっても,文芸的な詩的機能と遊戯的な詩的機能を区別しなくてよいのか,という問題は残る.

2つ目の問題は,Jakobson の6機能には形式的な基盤がなく,いかなる言語学的な洞察をも与えてくれないという点だ.ことばには複数の機能が同時に詰め込まれているというのは確かだが,それをバラバラに取り出してみせるにしても,その手段がないではないかという批判だ.どこまでも形式主義的に行こうとすれば,確かにムーナンの述べるように,複数の機能を個別に取り出すことはできないだろう.

「機能」という大仰な表現を用いずに,「用法」とすれば事足りるというムーナンの議論も説得力がある.Jakobson の言語の6機能は,明快なモデルではあるが,言語学的に発展性がないということだろうか.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-10-06 Sat

■ #1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか [terminology][verb][grammar][history_of_linguistics][etymology][dionysius_thrax][sobokunagimon]

昨日の記事「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1]) に引き続き,文法用語の問題について.術後一般にいえることだろうが,文法用語には意味が自明でないものが多い.例えば,他動詞を "transitive verb" ,自動詞を "intransitive verb" と呼んでいるが,transitive とは何のことを指すのだろうか.

transitive は,語源的にはラテン語 transitīvus に遡り,その基体となる動詞は transīre (trans- "over" + īre "to go") である.transitive は,全体として "going over, passing over" ほどの意味となる.OED で "transitive, a. (n.)" の語義およびその例文の1つを確認すると,次のようにあった.

2. a. Gram. Of verbs and their construction: Expressing an action which passes over to an object; taking a direct object to complete the sense.

. . . .

1590 J. Stockwood Rules Constr. 64 A verbe transitiue .. is such .. as passeth ouer his signification into some other thing, as when I say, 'I loue God'.

ここから,動詞の表わす動作の影響が他のもの(目的語の指示するもの)へ「及ぶ」「伝わる」という点で,"going over, passing over" なのだとわかる.

verbum transitīvum "transitive verb" という用語そのものではなくとも,動詞のこのとらえ方は,2世紀に古代ギリシア語文法を著わした Apollonius Dyscolus に帰せられる.Dionysius Thrax の Techne Grammatike を継承し,後の Priscian のラテン語文法にも大きな影響を与えた偉大な文法学者である.Dyscolus は,名詞(の格)と動詞の関係に注目し,動詞の用法を transitive, intransitive, passive へと分類した.言語学史における Dyscolus の評価を,Robins (47) より引用しておこう.

Syntax was dealt with extensively by Apollonius Dyscolus writing in Alexandria in the second century A. D. He wrote a large number of books, only some of which survive, and it would appear that despite earlier writings on Greek syntax his was the first attempt at a comprehensive syntactic description and analysis of the Greek language. His importance, together with that of the Téchnē, was realized by his successors, and the great Latin grammarian, Priscian, some three centuries later referred to him as 'the greatest authority on grammar', and explicitly imposed Apollonian methods on his own full-scale description of the Latin language.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-05 Fri

■ #1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか [terminology][case][greek][latin][grammar][history_of_linguistics][etymology][sobokunagimon]

古英語を含む印欧諸語の文法では,様々な格 (case) に専門的な呼称が与えられている.印欧祖語に再建される8格でいえば,それぞれ主格 (nominative) ,対格 (accusative) ,属格 (genitive) ,与格 (dative) ,具格 (instrumental) ,奪格 (ablative) ,位格 (locative) ,呼格 (vocative) と呼ばれる.それぞれの英単語はいずれもラテン語由来だが,ラテン語としてみれば,およそ当該の格の代表的な意味や用法が反映された呼び名となっている.

genitive は,ややわかりにくいが,ラテン語 genitus 「生み出された」に由来し,典型的に「生まれ,起源」を表わす属格の用法をよく反映している.むしろ,日本語の訳語に問題があるのかもしれない.

だが,accusative は理解しにくい.なぜ,これが対格(あるいはその機能)に対応するのか.accuse は「訴える,非難する」の意で,同義のラテン語 accūsāre に由来する.対格に直接かかわるとは思えない.

しかし,accusative の語源を調べてみると,事情が判明する.格の名称は古代ギリシア語の文法用語に由来し,そこでは aitiātikḕ (ptōsis) "(the case) of that which is caused or affected" と呼ばれていた.aitíā に "cause" の語義があったのである.ところが,この aitiā は別に "accusation, charge" の語義を合わせもっていたため,翻訳者がこの用語をラテン語へ移し替える際に両語義を混同してしまい,"accusation" の語義として訳してしまった.正しくはラテン語 causātivus 辺りが訳としてふさわしかったのであり,この方向で継承されれば,英語では対格は causative (case) となっていたことだろう (Robins 44) .

この誤訳の責任者は,ローマの代表的な教養人で,ローマで最も独創的な学者だったとも評される Varro (116--27 B.C.) であるといわれる.ラテン語文法をも論じた Varro は,4世紀の Donatus や6世紀の Priscian による影響力のあったラテン文法の影で,後世にとってその存在があまり目立たないが,ギリシア文法の模倣が全盛の時代にあって,独創的な仕事をした.例えば,それまでは明確に区別されていなかった屈折形態論と派生形態論を分けた功績は,Varro に帰せられる (Robins 63) .

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-04 Thu

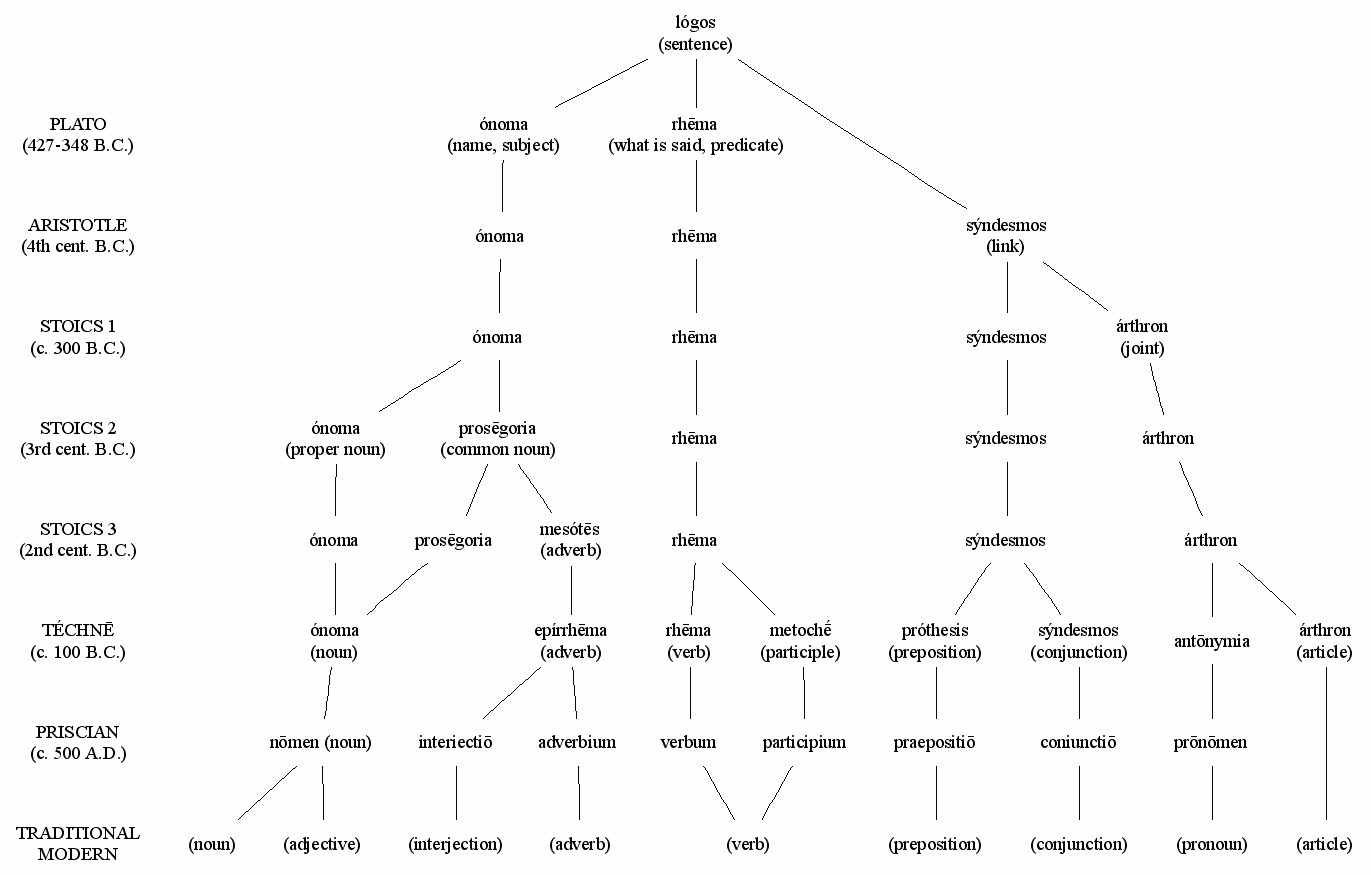

■ #1256. 西洋の品詞分類の歴史 [dionysius_thrax][grammar][greek][latin][pos][history_of_linguistics]

西洋の文法論,とりわけ品詞論には,約2400年の連綿と続く歴史がある.紀元前5世紀後半に現われた Plato (427?--?348 B.C.) が,文の構成要素を ónoma (name, subject) と rhēma (what is said, predicate) へ大別することに端を発した分類は,Aristotle (384--322 B.C.) により sýndesmos (link) を加えられて後代へ受け継がれた.

紀元前3世紀より,ストア派の学者は3段階にわたり,ónoma, rhēma, sýndesmos の3区分をさらに細分化していった.その過程で彼らは固有名詞と普通名詞を区別するなどの新機軸をもたらしたが,これは中世へは継承されなかった.ストア派は品詞論の主流とはならず,代わりにアレクサンドリア学派が台頭した.紀元前100年頃に出た Dionysius Thrax はアレクサンドリア学派の流れを汲むが,ストア派の伝統も無視はしておらず,むしろその対立の中から,[2011-10-06-1]の記事で取り上げたギリシア語文法の超ロングセラー Techne Grammatike を著わした.8品詞の伝統の元祖である.この文法書は,初期キリスト教の時代にアルメニア語や古代シリア語へも翻訳されたし,ビザンティンの批評家や古典注釈者の対象テキストともなり,実に13世紀ものあいだ,西洋世界で圧倒的な権威を誇ることになる (Robins 38) .そして,その伝統は,ギリシア語,ラテン語などの古典語のみならず英語を含めた現代語の文法論にも確実に息づいている.

とはいっても,Techne Grammatike の文法論が完全に改変されずに中世へ継承されたわけではない.例えば,現代でいうところの伝統文法では名詞と形容詞は区別されているが,Techne では ónoma としてまとめられている.今でも "substantive" という用語が聞かれることがあるが,これは名詞と形容詞を包括する用語である.逆に,現代の伝統文法では,分詞は動詞の下位区分として非独立的だが,Techne では動詞とは独立した1つの範疇を形成していた.

古代ギリシア以降の品詞論の変遷を,Robins (42) に図示されている通りに再現したので,参考までに(クリックで拡大).

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-03 Wed

■ #1255. "New Englishes" のライフサイクル [esl][standardisation][new_englishes]

Indian English や Nigerian English など,ESL地域で行なわれている英語の変種は "New Englishes" と呼ばれることがあるが,その発展は歴史的に見ると以下の過程を経ている.地域によって過程を経る速度は異なるが,およそ共通していることから,"New Englishes" のライフサイクルと呼んでよいだろう.Mazzon (78--79) を要約する.

(1) indigenisation: 英語が国際的な用途ではなく国内的な用途のために受け入れられる段階.

(2) expansion: 新変種がより多くの,より幅広い用途に用いられるようになる段階.

(3) a change from an exonormative model to an endonormative one: [2009-12-05-1]の記事「#222. 英語話者の同心円モデル (2)」の Kachru の用語でいうところの "norm-dependent" から "norm-developing" へと,話者の態度の変化がみられる段階.新変種に特有の語法はもはや標準英語からの逸脱とはみなされなくなる.その地域の要求に応えるべく,語彙や会話規則が発達し,文学なども現われるようになる."Indian" English などの形容詞から軽蔑的な含蓄が消え,純粋に記述的な意味を獲得する.

(4) institutionalisation: 学校,メディア,政府,知識人などによって広く使用され,使用が推奨される段階.新変種が重要な社会言語学的機能を獲得する.話者に同変種への愛着が生じる段階でもある.

その次に,もう1つの段階があると想定してもよいかもしれない.どの "New Englishes" も達しておらず,達することのない段階かもしれないが,それは restriction という段階である.新変種の英語の使用が制限され,地元の言語の地位が復活して,英語の社会的機能を置きかえるという段階である.ライフサイクルの終着点だ.

各段階において,国際的に用いられる標準英語への態度も変化するだろう.(4) に至るまで,威信のある変種としての標準英語の立場は,特に教育の場などでは変わらないだろうが,(4) へ進むにつれて,地域の代表として発達した新変種がその威信に接近することになる.しかし,接近するにつれて,標準変種と新変種に対するアンビバレントな態度が社会のなかに生じてくるのが常である.一方では,イギリス英語などの標準変種が優秀さの象徴と捉えられ,良い英語の使用が近代性やあらゆる良きものへのパスポートと認識される.他方で,新変種には国家主義的な愛着が感じられ,過程を追うごとにかつて付随していた劣等変種としてのイメージも払拭されるために,自信をもって使用する機会も増える.このアンビバレントな心理状況を,ある学者は統合失調症 (schizophrenia) になぞらえて schizoglossia (Mazzon 83) と呼んだが,ESL地域のたどった歴史の重さを思わずにはいられない悲痛な用語ではある.

・ Mazzon, Gabriella. "The Development of Extraterritorial Englishes." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 73--92.

2012-10-02 Tue

■ #1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか? [writing][standardisation][creole][celtic][contact][reestablishment_of_english][scribe][koine][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

話し言葉において生じていた言語変化が,伝統的で保守的な書き言葉に反映されずに,後世の観察者の目に見えてこないという可能性は,文献学上,避けることのできないものである.例えば,ある語が,ある時代の書き言葉に反映されていないからといって,話し言葉として用いられていたかもしれないという可能性は否定できず,OED の初出年の扱い方に関する慎重論などは至る所で聞かれる.確かに大事な慎重論ではあるが,これをあまりに推し進めると,文献上に確認されない如何なることも,話し言葉ではあり得たかもしれないと提起できることになってしまう.また,関連する議論として,書き言葉上で突如として大きな変化が起こったように見える場合に,それは書き言葉の伝統の切り替えに起因する見かけの大変化にすぎず,対応する話し言葉では,あくまで変化が徐々に進行していたはずだという議論がある.

中英語=クレオール語の仮説でも,この論法が最大限に利用されている.Poussa は,14世紀における Samuels の書き言葉の分類でいう Type II と Type III の突如の切り替えは,対応する話し言葉の急変化を示すものではないとし,書き言葉に現われない水面下の話し言葉においては,Knut 時代以来,クレオール化した中部方言の koiné が続いていたはずだと考えている.そして,Type III の突然の登場は,14世紀の相対的なフランス語の地位の下落と,英語の地位の向上に動機づけられた英語標準化の潮流を反映したものだろうと述べている.

. . . if we take the view that the English speech of London had, since the time of Knut, been a continuum of regional and social varieties of which the Midland koiné was one, then it is easier to explain the changes in the written language [from Type II to Type III] as jerky adjustments to a gradual rise in social status of the spoken Midland variety. (80)

似たような議論は,近年さかんに論じられるようになってきたケルト語の英語統語論に及ぼした影響についても聞かれる(例えば,[2011-03-17-1]の記事「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」を参照).古英語の標準書き言葉,Late West-Saxon Schriftsprache の伝統に掻き消されてしまっているものの,古英語や中英語の話し言葉には相当のケルト語的な統語要素が含まれていたはずだ,という議論だ.英語がフランス語のくびきから解き放たれて復権した後期中英語以降に,ようやく話し言葉が書き言葉の上に忠実に反映されるようになり,すでにケルト語の影響で生じていた do-periphrasis や進行形が,文献上,初めて確認されるようになったのだ,と論じられる.

しかし,これらの議論は,文献学において写本研究や綴字研究で蓄積されてきた scribal error や show-through といった,図らずも話し言葉が透けて見えてしまうような書記上の事例を無視しているように思われる.写字生も人間である.書記に際して,完全に話し言葉を封印するということなどできず,所々で思わず話し言葉を露呈してしまうのが自然というものではないだろうか.

話し言葉が,相当程度,書き言葉の伝統に掻き消されているというのは事実だろう.書き言葉習慣の切り替えによって,大きな言語変化が起こったように見えるという事例も確かにあるだろう.しかし,書き言葉に見られないことでも話し言葉では起こっていたかもしれない,いや起こっていたに違いないと,積極的に提案してよい理由にはならない.一時期論争を呼んだ英語=クレオール語の仮説と近年のケルト語影響説の間に似たような匂いを感じた次第である.

・ Poussa, Patricia. "The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis." Studia Anglica Posnaniensia 14 (1982): 69--85.

2012-10-01 Mon

■ #1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目 [old_norse][contact]

昨日の記事「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) に関連して,今回は,古ノルド語からの言語的影響があるかもしれないと指摘されてきた項目を列挙したい.Hotta (155--56) で,様々な文献からの言及を一覧にしたものがあるので,それを再掲する.語彙や音韻に関しては,Baugh and Cable をはじめとする概説書で,古ノルド語の影響は広く解説されているので,ここではまとまって記述されることの少ない,形態論と統語論への影響の可能性が指摘されている項目に限定したい.

1. functional words such as they, till, fro, though, both, are, and same

2. the third person singular present ending in -s of the verb in the North

3. the present participle ending -and of the verb in the North

4. the ending -t as in scant, want and athwart, which are attributed to the Old Norse neuter ending of the adjective

5. the genitive ending -er, as in on nighter tale and bi nighter tale

6. the reflexive ending -sk, as in busk and bask

7. are in the North in contrast with be in the South

8. the loss of the prefix ge- for the past participle of the verb

9. the preterit plural and the preterit subjunctive forms of certain verbs belonging to the strong classes IV and V

1. the tendency to omit the relative pronoun þat in Middle English in contrast with the Old English tendency to retain it

2. the Modern English differentiated usage of the auxiliaries will and shall, which is comparable to the Scandinavian usage

3. the Modern English usage of sentence-final prepositions, as in "He has someone to rely on," which is comparable to the Scandinavian usage

4. the position of an auxiliary in the subjunctive pluperfect construction, and its pattern of omission

5. the Middle English tendency to put a genitive noun before the noun it modified

これらの項目には,古ノルド語の影響の結果として定説となっているものもあれば,疑わしいものもある.あくまで古ノルド語の影響が「あり得る」と指摘されているものを集めただけなので,要注意ではある.なお,Hotta の原文では,上記のほとんどの項目に,出典を明記した注を付してある.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow