hellog〜英語史ブログ / 2010-01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010-01-31 Sun

■ #279. 言語への関心と言語学への関心のギャップ [linguistics][prescriptive_grammar][purism]

私見だが,言語に関心のない人はまずいない.日本語でも英語でも,新聞等の記事や投書は,言葉に関する話題に事欠かない.敬語の使い方,漢字の間違い,横文字の氾濫,誤用の指摘,日英語比較,語源豆知識,お国訛り,なんでも話題になる.言語の話題は,概して人々の関心を惹くものだと思っている.

ところが,言語「学」となると不釣り合いに関心の度合いが急落する.文法と聞くとへどが出る,という人も少なくない.言語への関心はあっても言語学への関心は薄いというのが世間の現実である.ここ数日間の記事で Crystal を引用しながら言語の死 ( language death ) にまつわる話題を取り上げてきたが,Crystal は言語の死に対する世間の無関心は,つまるところ世間の言語意識の低さに起因すると指摘している.(特に英語についての)この状況を,次のように分析している.

All language professionals have suffered the consequences of a general malaise about language study which has long been present among the general public --- an inevitable consequence (in my view) of two centuries of language teaching in which prescriptivism and purism produced a mentality suspicious of diversity, variation, and change, and a terminology whose Latinate origins crushed the spontaneous interest in language of most of those who came into contact with it. (Crystal 96)

およそ同じことが日本語あるいは日本人についても言える.規範的な語法,発音,漢字が教育でも社会でも促され,そうでないものは誤りとしてレッテルを貼られる.また,日本語文法でも英文法でも,小難しい文法用語の洪水によって,言語学的な関心がそがれてしまうということは確かにあるだろう.

二つ目のポイントである専門用語については,ある程度は致し方がない.言語学に限らずどの分野でも専門用語は大量に存在するものである.むしろ,言語学では,語学教育を通して他分野よりもその専門用語が一般に広く知られているという事情がある.疎まれるくらいに認知されているというのは,考えようによっては希望がもてる.

だが,一つ目のポイントである規範主義 ( prescriptivism ) と純粋主義 ( purism ) は根が深い.このことを頭では理解している言語学者でも,実際的には prescriptivist であったり purist であったりすることもしばしばである.確かに,慣用上,正しい言葉遣いと誤った言葉遣いの区別はある.だからこそ,世間が話題にする.しかし,正しい言葉遣いがいつでもどこでも正しい言葉遣いであり続けるかどうかは別問題である.言葉に限らずあらゆる慣習において,何が正しくて何が誤っているかの基準は,時と場所に応じて変化する.言語の本質として "diversity, variation, and change" があるにもかかわらず,それがないかのような前提で言語を論じ始めれば,どうしても無理が生じ,議論はつまらないものになるだろう.

難しいのは,多くの場合,言語学への入り口が語学教育にあることだ.語学教育では,"diversity, variation, and change" などと呑気なことをいっていられないのが現実である.学習者は,学ぶべき規準を明確に提示されないと混乱するからだ.だが,例えば英語学習者であれば,スパイスとして英語史の話題をふりかけてみるとよいと思う.英語史は,英語の "diversity, variation, and change" を体系的に一覧にしたものだからである.

私も英語史という一分野を通じて,世の中に遍在する言語への関心を,もう一歩踏み込んで言語学への関心へと引き込むことがでれきばいいなと常々思っている.

今回 Language Death を読み,Crystal は応用言語学者として言語学の実際的な応用を考えるのが本職とは言いつつも,彼の他書にも通底する議論の熱さと啓蒙的な筆致はさすがだなと再評価した.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

2010-01-30 Sat

■ #278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化 [language_death][revitalisation_of_language][maori][new_zealand_english][linguistic_right]

ENL 国の一つ New Zealand で,ここ40年ほど,先住民マオリの言語 Maori が活性化してきている.

近年の言語多様性の意識の高まりとともに,地域の少数派言語が復興運動を通じて活性化する例は世界にあるが,Welsh と並んで著名な例が Maori である.一般論として言語復興運動の成功の鍵がどこにあるのか,そしてこれから言語復興運動を始めようとする場合にどのような戦略を立てるべきかは未開拓の研究分野だが,成功している例を参考にすべきことはいうまでもない.

In the case of the Maori of New Zealand, a different cluster of factors seems to have been operative, involving a strong ethnic community involvement since the 1970s, a long-established (over 150 years) literacy presence among the Maori, a government educational policy which has brought Maori courses into schools and other centres, such as the kohanga reo ('language nests'), and a steadily growing sympathy from the English-speaking majority. Also to be noted is the fact that Maori is the only indigenous language of the country, so that it has been able to claim the exclusive attention of those concerned with language rights. (Crystal 128--29)

Maori の場合には,(1) マオリの確固たる共同体意識,(2) マオリの識字水準の高さ,(3) 政府の好意的な教育政策,(4) 周囲の多数派である英語母語話者の理解,(5) 他の少数派言語が存在しないこと,という社会的条件がすばらしく整っていることが成功につながっているようだ.

[2010-01-26-1]の記事で触れたように,今後100年で約3000の言語が消滅するおそれがあることを考えるとき,その大多数についてこのような好条件の整う可能性は絶望的だろう.だが,(1) や (4) の意識改革の部分には一縷の希望があるのではないか.自分自身,言語研究に携わる者として,この点に少しでも貢献できればと考える.

今回の話題は直接に英語に関する話題ではないが,今後の英語のあり方を考える上で,共生する言語との関係を斟酌しておくことは linguistic ecology の観点からも重要だろう.Crystal (32, 94, 98) によれば,最近は ecology of language や ecolinguistics という概念が提唱されてきており,言語にも「エコ」の時代が到来しつつあるようだ.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

2010-01-29 Fri

■ #277. なぜ言語の消滅を気にするのか [language_death]

[2010-01-26-1], [2010-01-28-1]で,Crystal の著書を参照しつつ絶滅に瀕した言語について話題にした.Crystal は英語学や言語学の researcher かつ populariser として,言語に関する数々の著書を世に送り出している.Language Death はとりわけ啓蒙的かつ社会的なインパクトを図って書かれた本で,他書にも見受けられるように,著者の言語にかける熱さが随所に表れている.

"Why should we care if a language dies?" という質問に対して,Crystal は第2章で五つの解答を用意している.

(1) Because we need diversity

(2) Because languages express identity

(3) Because languages are repositories of history

(4) Because languages contribute to the sum of human knowledge

(5) Because languages are interesting in themselves

Crystal の「解答」を読む前に私が特に考えていたのは,(3) と (4) だった.しかし,その他の3点についても全面的に同意する.詳しくは Crystal の個々の解説を参照されたい.

ほかに私ならこんな理由も加えるだろうかと思いついた点を挙げてみる.言語研究にたずさわる者として,というよりはかなり個人的な意見だが.

・異なった言語で交流すること自体が楽しいと思える者にとって,その可能性が一つでも多いほうがよいから.学生時代に50カ国以上をバックパッキングして歩いた経験からして,挨拶や値段交渉だけでも現地語で交わせると楽しいし,互いに気持ちがよい.

・自分の肩入れしている言語(母語や学習中の言語など)を相対的に眺めるには,(実際に比較するかどうかは別として)比較対象が多いほうがよいから.

・「虹」の比較語源学 ([2009-05-10-1]) で触れたように,言語間比較は手軽で効果的な発想の源泉となりうるから.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

2010-01-28 Thu

■ #276. 言語における絶滅危惧種の危険レベル [language_death][world_languages]

[2010-01-26-1]の記事で話題にしたように,消滅が危ぶまれる言語は世界中に数多く存在する.消滅が危惧される言語を守ろうという動きは世界中にあるが,政府などから公的な補助を受けるには注目度や優先度が低いというのが現実である.そもそも,ある言語が危険域内にあるかどうか,どのくらいの危険レベルかを判定する客観的な基準がない限り,公的機関が積極的に動くということは想像しにくい.現状としては,危険度の判定にかかわる理論モデルは構築されていない.数々の難問が立ちはだかるのである.

例えば,言語の死という極端な状況すら確定するのが難しいケースがある.通常,話者がゼロになった段階で言語の死が宣告されるが,ある話者が本当に最後の話者であるかどうかはわからない.隣村に数名のこっているかもしれないし,片言であれば話せるという子孫がいるかもしれない.また,非常によく似た言語を話す人が少なからずいる場合,先の言語をこの言語の方言という位置づけでとらえれば,先の言語はまだ死んだとは言い切れないことになる.

言語の死ですら客観的に定義するのが難しいのだから,危険レベルを段階づけることの困難は想像できる.例えば,500人の話者共同体のなかである言語の話者が100人いるという状況と,1000人のなかで200人という状況では,どちらの言語がより危険だろうか.単純に話者数や話者比率の問題でないことは明らかである.共同体の言語に対する態度や,個々の話者の思惑など,考えるべきパラメータはたくさんある.

言語内的な危険度の判定基準の可能性として,語彙や文法項目の摩滅の度合いを測るということは考えられる.消滅に瀕した言語は,使用されないことにより機能が貧弱化してゆく傾向があるからである.だが,消滅に瀕していない言語も「摩滅」と考えられる言語変化を経ることはあり,どれが通常の言語変化でどれが死期に特有の言語変化なのかを定めることは難しそうだ.

参考までに,複数の論者が提案している危険度のレベルとラベルを Crystal (19--21) より紹介する.話者数と話者年齢層を考慮しているものが多いようである.

・ safe, endangered, moribund, extinct (Krauss)

・ viable, viable but small, endangered, nearly extinct, extinct (Kincade)

・ potentially endangered, endangered, seriously endangered, moribund, extinct (Wurm)

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

2010-01-27 Wed

■ #275. 現代英語の三人称単数共性代名詞 [personal_pronoun][gender][grammatical_change][political_correctness][singular_they]

現代英語に起こっている文法変化としてよく取り上げられる話題の一つに,人を表す三人称単数代名詞がある.標準英語には人を表す三人称単数代名詞として he (男性)と she (女性)の二つがあるが,性を含意せずに使うことのできる代名詞は存在しない.一方,複数では性にかかわらず使うことのできる they が存在する.(人称代名詞体系の非対称性については,[2009-11-09-1], [2009-10-24-1]を参照.)

If anyone is interested in this blog, he can always contact me.

のような文を発する場合,伝統的な英語ではここにあるように he が使われてきた.だが,anyone は女性の可能性も半分あるわけで,それを受ける人称代名詞は he では不適切であるという議論が成り立つ.そこで,言語における男女平等を達成しようと,he と she の代わりとなる共生代名詞が様々な形で提案されてきた.Crystal (46) などから列挙すると:

・ co (used in some American communes)

・ E

・ et

・ he or she

・ heesh

・ hesh

・ hir

・ ho

・ jhe

・ mon

・ na (used by some novelists)

・ ne

・ per (used by some novelists)

・ person

・ po

・ s/he

・ tey

・ they (as a singular pronoun)

・ thon

・ xe

どう発音するのか不明な例も含めて代案は乱立しているが,どれもしっくりこないということで広く支持されているものはない.当面の現実的な提案として,he や she を使わないですむように書き換えるべし,といわれることも多い.上の文であれば,If you are interested in this blog, you can always contact me. や Those who are interested in this blog can always contact me. などがあるだろうか.

どのように決着をみるかはわからない.いずれかの代案が採用されるのか,書き換え strategy で問題を回避するのか.前者であれば,(1) 複数の選択肢が提案され (variation),(2) いずれかが選ばれ (potential for change),(3) 文法体系のなかに定着し (implementation),(4) 人々のあいだに広まる (diffusion),という言語変化の一般的なステップ (Smith 7) を踏むことになるのだろう.

・Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

・Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2010-01-26 Tue

■ #274. 言語数と話者数 [statistics][world_languages][language_death][demography]

[2010-01-22-1]で世界の言語の数を話題にした.今回は,言語数と各言語の母語話者数との関係を考えてみる.

以下の表は,世界に約6000言語が存在すると仮定し,その母語話者数との関係を一覧にしたものである.これは,1999年版の Ethnologue を参考に,Crystal がまとめたものである (14--15).

| Population of Native Speakers | Number of Languages | % | Cumulative downwards % | Cumulative upwards % |

|---|---|---|---|---|

| more than 100 million | 8 | 0.13 | 99.9 | |

| 10--99.9 million | 72 | 1.2 | 1.3 | 99.8 |

| 1--9.9 million | 239 | 3.9 | 5.2 | 98.6 |

| 100,000--999,999 | 795 | 13.1 | 18.3 | 94.7 |

| 10,000--99,999 | 1,605 | 26.5 | 44.8 | 81.6 |

| 1,000--9,999 | 1,782 | 29.4 | 74.2 | 55.1 |

| 100--999 | 1,075 | 17.7 | 91.9 | 25.7 |

| 10--99 | 302 | 5.0 | 96.9 | 8.0 |

| 1--9 | 181 | 3.0 | 99.9 |

この表あるいはこの表の背後にある事実から明らかなことは,第一言語に関する限り,ごく少数の言語が世界の人口の大部分をまかなっているということである.母語話者が1億人を超える言語は Mandarin (Chinese), Spanish, English, Bengali, Hindi, Portuguese, Russian, Japanese のわずか8言語に過ぎず,これだけで実に世界人口の4割ほど(24億人)がまかなわれているという.トップ20までの言語を考えると,それだけで世界人口の半分以上を占めるというから驚きである.

さらに象徴的な数字を示せば,世界の言語の4%が世界人口の96%を覆っているという.逆にいうと,世界の言語の96%が世界人口の4%に相当する数の話者にしか母語として使用されていないことになる.より具体的にいうと,一番右の列の数値をみれば,世界の言語の約25%が千人未満しか母語話者をもたず,世界の言語の半数以上が一万人未満しか母語話者をもたないことがわかる.世界の言語と母語話者の数は,まさにピラミッド状の分布を示すのである.

ピラミッドの中部以下に属する大多数の言語が消滅の危機にあることは明らかである.消滅の速度については様々な予想がなされているが,今後100年で世界の言語の半数が失われるだろうという推計がよく聞かれる (Crystal 19).この推計に基づいて簡単な算数をおこなうと,およそ12日に1言語の割合で消失が進んでいることになる.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

2010-01-25 Mon

■ #273. 香港の英語事情 [hong_kong_english][elf]

1月21日(木)の読売新聞の朝刊の記事より.

香港政府は昨年,約400校ある中学の教育改革案を公表,来年度から英語教育を強化する方針を打ち出した.これにより,英語で授業を行う学校が増加,同校[景嶺書院中学]もその一つとなる.

英国の植民地だった香港は1997年の中国変返還時,「中学の授業は原則,母語の中国語で行う」という方針を決めた.多くの中学の使用言語が英語から中国語に切り替わり,英語で授業を行う中学は100校ほどに限られた.

しかし,保護者の反発は大きかった.英語力は入試だけでなく,就職や留学の正否に直結.また,香港の大学は通常,英語で授業が行われ,市民は英語力を社会的成功への必須能力と考えているからだ.

香港は1842年から1997年の返還時まで英国植民地だった.第一次世界大戦までは英語は植民地支配のための言語であり,その使用は政治,法律,専門職,教育の分野に限られていた.第二次世界大戦までには,西洋で教育を受けた中国人エリートの間では商業や専門職の分野で英語使用が広がった.そして,大戦後には,英語は広く地域のコミュニケーションのための言語へと成長した.もちろん,これは香港が商業・金融センターとして世界的に発展してきたことと密接に関連している.

返還直前の統計だが,香港の600万余の人口のうち約3分の1(200万人ほど)が主に第二言語として英語を話すとされる.返還後どのように英語話者の分布が変わったか,あるいは変わっていないかについて確認する必要があるが,上の記事にあるように,教育の現場での英語の揺り戻しが起きていることは明確なようだ.独立後の英語教育の揺り戻しは Malaysia にも例があるが,EIL ( English as an International Language ) の観点からは,Hong Kong English や Malaysian English などの地域変種の出現・確立といった話題にアンテナを張っておきたい.

現在,Hong Kong English は,英語の一変種として国際的に広く認知されているわけではない.しかし特有の発音や語彙があることは間違いなく,今後,どのように発展し,どのように認知されてゆくか見守ってゆきたい.

2010-01-24 Sun

■ #272. 国際語としての英語の話者を区分する新しいモデル [elf][model_of_englishes][native_speaker_problem]

[2009-10-17-1], [2009-11-30-1], [2009-11-30-1], [2009-12-05-1]の記事で,現代世界における英語の話者を区分する伝統的なモデルを見てきた.現代世界における英語を話題にするとき,国際語としての英語という意味で EIL ( English as an International Language ) という呼称を用いることが多い.最近では国際共通語としての側面を強調する ELF ( English as a Lingua Franca ) という呼称も聞かれるようになってきた.

過去の記事で見てきた伝統的なモデルでは,いずれも多かれ少なかれ英語母語話者が主要な役割を担っていることが前提とされていた.しかし,ここ数年の EIL を取り巻く議論では,今後は非英語母語話者こそが EIL の行方をコントロールすることになるだろうという論調が優勢である.この潮流を反映して,伝統モデルからの脱却を目指す,発想の転換ともいえる英語話者区分モデルが現れてきている.その一つに,Jenkins の三区分がある (83).

(1) MES = Monolingual English Speaker

英語以外の言語を話さない話者.

(2) BES = Bilingual English Speaker

英語を含め二つ以上の言語について母語なみに堪能な話者.言語間の習得の順序は問わない.

(3) NBES = Non-Bilingual English Speaker

母語ほど堪能ではないが英語を話す話者.

単純に考えれば,MES, BES, NBES は,それぞれ伝統的なモデルでいう ENL, ESL, EFL に対応するが,新しい呼称に発想の転換が見いだせる.伝統モデルの呼称では英語習得の順序や英語への距離感が含意されるが,新モデルの呼称では英語とそれ以外に習得している言語との関係が強調されている.EIL の話しをしている以上あくまで英語は中心に置かれるが,その他に習得している言語があるかどうかという点がフォーカスされている.

この観点からすると,MES は「英語以外の言語を話さない話者」あるいはもっと露骨にいえば「英語しか話せない話者」を含意する呼称となり,この範疇に属する多くの英語母語話者が相対的に劣勢に立たされることになる.それに対して BES や NBES は「他言語も話せる英語話者」というポジティブな立場を付与される.特に BES は,国際語としての英語にも堪能な多言語話者として,比較優位に立つ.

Jenkins 自身も認めているように,この区分には問題点もある(例えば,BES と NBES を分ける堪能の度合いは誰がどう決めるのか).しかし,伝統モデルからの脱却の試みとしてはおもしろい.グローバル化した現代社会では英語に限らずmonolingual であることは不利であること,monolingualism がそもそも世界の規準ではないことを反映している点でも,注目すべきモデルである.

・Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

2010-01-23 Sat

■ #271. 語彙研究ツールとしての辞書とコーパス [dictionary][corpus][methodology][lexicology]

現代英語の語彙研究あるいは英語語彙の歴史的研究をおこなうときに,情報源は二つある.一つは辞書であり,もう一つは(電子)コーパスである.(膨大な量のテキストに体当たりという力業もあるが,ここではその可能性は考えないことにする.)歴史的な観点から英語の語彙論や形態論に関心のある私は,とりわけ OED 等の辞書(電子版)にお世話になることが多いが,The Helsinki Corpus of English Texts (Diachronic Part) を始めとする電子コーパスをもっと活用すべきだと自認している.

辞書は語と語にまつわる諸情報を集めることに特化した出版物なので,電子版を用いれば「かくかくしかじかの条件に当てはまる語彙を一覧にせよ」という類の命令にはめっぽう強い.一方で,電子コーパスは通常,語彙研究に特化しているわけではなく広く言語研究全般に供する情報源として出版されている.だが,語彙研究において電子コーパスのほうが辞書よりも有用であるケースは少なくない.Baayen and Lieber (803) によると,語彙研究におけるコーパスの利点は以下の通り.

(1) コーパスで語を検索すると,その頻度を知ることができる.辞書では頻度はわからない.

(2) コーパスは生の言語使用を反映しており,辞書に掲載されない語を含んでいる可能性が高い.(辞書は一般に保守的な傾向が強く,俗語や新語を含んでいないことが多い.)

(3) 逆に辞書に掲載されていてもコーパスではヒットしない語が多く存在する.

まとめると,語彙研究にコーパスを用いる利点は,「生きた語彙を頻度つきで集めることができる」という点だろう.要は,辞書とコーパスそれぞれの長所と短所をわきまえたうえで,目的に応じて両者を使い分ければよいということになろう.

辞書とコーパスのちょっとした比較例としては,octopus の複数形 ([2009-08-26-1]) と rhinoceros の複数形 ([2009-10-05-1]) の記事を参照.

・Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2010-01-22 Fri

■ #270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか [statistics][world_languages][language_or_dialect]

世界に言語はいくつあるか? 論者によって3,000という数から10,000という数まで様々で,一定しない.だが,複数の論者の平均値としてもっともよく耳にする数が,6,000前後である.

だが,なぜ論者によって数値が違うのだろうか.言語は客観的に数えられないものなのだろうか.Crystal は世界の言語の数を正確に把握できない理由を5点挙げている (3--5).

(1) そもそも世界規模の調査が少ない.確かに20世紀後半からは Ethnologue などいくつかの機関が世界的な調査をおこなっているが,こうした試み自体が比較的新しいものであり,世界言語統計は始まったばかりというべきである.

(2) 多くの論者は上記の調査が不完全であることを知っているために,言語数を任意に切り上げたり切り下げたりしがちである.

(3) 消滅する言語の数とそれらが消滅する速度を正確に把握できない.

(4) 新たに発見される言語の数と発見の頻度を正確に把握できない.(もっとも,発見される「新言語」によって世界の言語数が劇的に増えるとは考えにくいので,影響は僅少だろうが.)

(5) ある変種を「言語」 ( language ) とみるか,ある言語の「方言」 ( dialect ) とみるかについて,明確な基準がない.

昨今,世界規模の調査も進められてきており,(1) から (4) の問題点については改善されてゆくだろう.だが,(5) は社会言語学上の古典的な問題であり,解決の糸口がない.

例えば,1990年には Serbo-Croatian という一言語だったものが現在では Serbian, Croatian, Bosnian と三言語に分裂している.言語が変わったわけではなく,旧ユーゴスラビアが政治的に分裂したがゆえの事態である.

同じように,英語が今後ますます多様化してゆくことを考えると,Indian English, Singapore English, Caribbean English などはすべて English から独立した別の言語として数えられるようになるかもしれない.

数えるって難しい.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

2010-01-21 Thu

■ #269. pidgin English における reduplication [reduplication][pidgin][homophone]

[2009-07-02-1]の記事で reduplication 「重複」について話題にした.現代英語では,reduplication はもっぱら造語や強調に用いられるとしていくつか例を挙げたが,pidgin English の語彙を考慮に入れるのであれば,例の数は一気に増加する.pidgin English では,意味の強調のほか,同音語の衝突を避ける手段としても reduplication が利用されているという (Jenkins 56).

tok "talk" --- toktok "chatter"

look "look" --- looklook "stare"

sip "ship" --- sipsip "sheep" (in some Pacific pidgins)

pis "peace" --- pispis "urinate" (in some Pacific pidgins)

was "watch" --- waswas "wash" (in some Atlantic pidgins)

pidgin はたいてい音素の種類が少なく,英語など語彙を提供する側の言語 ( lexifier language ) から語彙を受け取ると,とかく homophones 「同音異義語」が生じてしまう.したがって,このような therapeutic な装置が発動するということなのだろう.pidgin English では,reduplication は非常に生産的な造語機能を担っているようである.

・Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

2010-01-20 Wed

■ #268. 現代英語の Liabilities 再訪 [pde_characteristic][phonetics][auxiliary_verb][tense][aspect]

[2009-09-25-1], [2009-09-26-1], [2009-09-27-1]の記事で現代英語の特徴を話題にした.そこでは,Baugh and Cable を参照して,負の特徴 ( Liabilities ) として Idiomatic Expressions の多いことと Spelling-Pronunciation Gap の大きいことの二点を挙げた.Jenkins (45) は,これとは別に発音と文法の点においても "difficulties" が存在すると主張する.

発音については以下の通り.

・単母音が多い(例えば RP では20種類ある.標準日本語は5母音.)

・二重母音が多い(例えば RP では8種類ある.)

・/ə/ で表される中間母音が多用される(複数の字母に対応するという意味では Spelling-Pronunciation Gap の問題として考えるべきかもしれない.)

・音の脱落 ( elision ),同化 ( assimilation ),連結 ( liaison ) が多用される

文法については以下の通り.

・動詞の時制 ( tense ) と相 ( aspect ) が多種多様で,時間参照 ( time reference ) との関係がストレートでない.

・may, will, can, should, ought to などの法動詞 ( modal verb ) は形態上も機能上も非常に複雑な体系をなしている. (see [2009-06-24-1], [2009-06-25-1], [2009-07-01-1])

上記のいずれの点も「よく知られている他の言語と比べて相対的に」という条件付きではあるが,ある程度は的を射ている.

・Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

2010-01-19 Tue

■ #267. 人々が英語を学ぶ理由 [elf][hel_education]

英語を学ぶ理由というは一見すると自明のように思えるかもしれない.多くの日本人の英語学習者からは,広く国際コミュニケーションのためという答えが返ってきそうである.しかし,世界は広い.人々が英語を学ぶ理由は,多岐にわたる.Jenkins (35--36) は,Crystal が提案したものとして6点を挙げ,自らもう一つを加えて計7点の「英語を学ぶ理由」を以下のごとく列挙した.

1. Historical reasons: 英米帝国主義の遺産として.The Outer Circle の諸地域で特に強い.see [2009-11-30-1]

2. Internal political reasons: 多民族国家における中立的な(特にメディア上の)言語として.

3. External economic reasons: 国際市場の獲得を目指して.

4. Practical reasons: 国際的な交通,会議,観光などのため.

5. Intellectual reasons: 学術・技術の情報にアクセスするため.

6. Entertainment reasons: 音楽をはじめとする大衆文化に接するため.

7. Personal advantage/prestige reasons: 習得することによって社会的な地位を得られるため.

地域によって,個人によって,英語を学ぶ理由は異なるだろうし,複数の理由が共存しているのが通常だろう.だが,日本に生活する一般の日本語母語話者にとって,1 や 2 の理由は縁遠いだろう.世界には 1 や 2 の理由を無視することのできない地域や個人が少なからず存在するということは,英語を学ぶ者みながよくよく知っておく必要がある.

・Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

・Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2010-01-18 Mon

■ #266. 2009年度に提出された卒論の題目 [hel_essay][hel_education][sotsuron]

2009年12月にゼミ学生が提出した卒業論文のタイトルをリストアップする.

・中英語期におけるアルファベット "v" の出現

・大母音推移期における英詩の脚韻

・前置詞 of の意味の広がり ?分離から所有へ?

・接辞のクラス分け ?接尾辞 -able の独自性の観点から?

・後期近代英語における May と Can の使用頻度の推移

・近代英語期における進行形の使用頻度の拡大

・かばん語の出現数の推移とその背景

・The Syntactic and Semantic Relation between the Act and Target in Terms of Directness

・(for) NP to V の異分析

・The Peterborough Chronicle における se の屈折の種類の推移:古期英語から中期英語の屈折衰退の実証

全体としてテーマの分布としては広がりがあってよかったのではないかと考えている.時代的には,古英語後期,中英語,近代英語,現代英語とカバーされているし,英語学の分野でも,文字,音声,形態,統語,語彙,意味のバランスがとれていた.しかし,比較的人気が高いと思われる英語方言や世界英語といった社会言語学的なテーマがなかった.

英語学や英語史の分野ではこのような話題が卒論の研究対象になります,ということで参考までに.

2010-01-17 Sun

■ #265. to buffalo がなぜ「脅す,威圧する」の意味になるのか? [slang][etymology][old_norse]

昨日の記事[2010-01-16-1]で取り上げた buffalo は,OED によると名詞としての初出は1588年以前となっている.ところが,動詞としての初出は1903年とずっと遅く,しかも米俗語に限定して用いられるという(The Oxford Dictionary of Slang では初出は1891年とあった).OED での定義は "To overpower, overawe, or constrain by superior force or influence; to outwit, perplex" として与えられているが,なぜ名詞 buffalo からこの動詞の意味が生じたのかが不明だった.もちろん「野牛のような力強さを武器にして脅す」という連想は働きうるが,もっと詳しく経緯を知りたかった.

そこで,複数の語源辞書をひっくり返してみたが,slang ということもあってか,名詞からの派生用法ということもあってか,まともな記述がない.唯一見つかったコメントは Barnhart の語源辞書のものである.

---v. Slang. intimidate or overawe. 1903, American English, from the noun, perhaps originally transferred from the verb cow to frighten.

先に存在した動詞 to cow からの連想ということだが,これでは問題を一段ずらしただけで何も解決していない.なぜ to cow が「脅す」の意味になるのか.そこで to cow の語源を調べてみると,よくはわからないが,古ノルド語の kúga "to cow, force, tyrannize over" に遡るのではないかという.英語の初出は1605年,Shakespeare の Macbeth 5. 8. 18 である.この語源が正しいとすると名詞の cow 「雌牛」とは本来は無関係ということになるが,後に buffalo 「野牛」と連想付けられるようになったのだから単語の歴史としてはおもしろい.

もう一つ,これは思いつきではあるが,形態と意味の類似した語からの影響があるのではないか.bluff 「こけおどしでだます;虚勢を張る」,buffle 「困らせる」,buff 「打つ,破裂させる」などが挙げられる.ちなみに,buffle は buffalo の短縮形として(現在は廃用だが)16?18世紀に使われていた事実がある.ただ,動詞の buffle は bustle の誤植であり,いんちき語だとも言われているので,類似語からの影響説を支持する強い証拠にはならないかもしれない.

それでも,生き生きとした俗語は,指示対象のもつイメージと音のもつイメージとが絶妙なマッチングを示したときに生まれるものだとすれば,この説も見込みはあるのではないか.

・The Barnhart Dictionary of Etymology. Ed. Robert K. Barnhart. New York: The H. W. Wilson, 1988.

・The Oxford Dictionary of Slang. Ed. John Ayto. Oxford: OUP, 1998.

2010-01-16 Sat

■ #264. Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. [conversion][compound][syntax][word_play]

標題の文は文法的である.Steven Pinker のベストセラー The Language Instinct で有名になった文で,著書によると Pinker の学生 Annie Senghas が作り出したものだという (208).

詳しい文法解説は,Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo - Wikipedia にあるので省略するが,数語を補って (The) Buffalo buffalo (that) Baffalo buffalo (often) buffalo (in turn) buffalo (other) Buffalo buffalo. と考えれば理解できるだろう.以下の点がポイントである.

・buffalo 「バッファロー,アメリカ野牛」の複数形は,規則的な buffaloes に加えて,単複同形の buffalo もありうる

・Buffalo は「(ニューヨーク州の市)バッファロー」の意で,形容詞的に用いられている

・to buffalo は「脅す,威圧する,混乱させる」の意の動詞としても用いられている

・一カ所で関係代名詞が省略されている

現代英語でこのような芸当が可能なのは,(1) conversion 「品詞転換」が著しく自由であること,(2) 語順や関係詞省略などの統語的な規則が明確に存在すること,による.Pinker の著書では特に (2) の側面に光を当てた解説となっているが,(1) の conversion の果たしている役割も甚大である.このケースでは本来は名詞である buffalo / Buffalo が,形容詞(的用法)としても動詞としても使われうるという点が重要である.名詞と動詞のあいだの conversion については[2009-11-03-1]で軽く言及したが,名詞から形容詞(的用法)への conversion はよりいっそう自由度が高い.

名詞から形容詞(的用法)への conversion は,およそ名詞の限定的用法 ( attributive use ) と呼ばれるものに相当する.名詞の限定的用法とは Christmas tree, silk hat, Tokyo branch などの第一要素の名詞の果たす役割を指し,Bradley が指摘するとおり "a new part of speech, halfway between the substantive and the adjective" (45) とでもいうべきものである.Bradley はこの用法を "One highly important feature of English grammar which has been developed since Old English days" (45) と評価しており,Buffalo buffalo という表現がこの歴史の現代への反映だと知るとき,Buffalo 文の言葉遊びの味わいはひとしおである.

・Pinker, Steven. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: W. Morrow, 1994. New York : HarperPerennial, 1995.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2010-01-15 Fri

■ #263. 1990年から2009年までの英語流行語大賞 [lexicology][ads][woy]

昨日の記事[2010-01-14-1]で紹介したように,American Dialect Society による2009年の英語流行語大賞のプレスリリースに,1990年以降の受賞語句がまとめて掲載されている.見やすいように,大賞受賞語句を一覧にしてみた.英語ならずとも,確かに時代を感じるなあ.

| Year | Word of the Year | Word of the Decade | Word of the Century | Word of the Millennium |

|---|---|---|---|---|

| 2009 | ||||

| 2008 | bailout | |||

| 2007 | subprime | |||

| 2006 | to be plutoed, to pluto | |||

| 2005 | truthiness | |||

| 2004 | red / blue / purple states | |||

| 2003 | metrosexual | |||

| 2002 | weapons of mass destruction or WMD | |||

| 2001 | 9-11, 9/11 or September 11 | |||

| 2000 | chad | web | jazz | she |

| 1999 | Y2K | |||

| 1998 | e- | |||

| 1997 | millennium bug, Y2K bug or Y2K problem | |||

| 1996 | mom (as in soccer mom) | |||

| 1995 | (tie) World Wide Web and newt | |||

| 1994 | (tie) cyber and morph | |||

| 1993 | information superhighway | |||

| 1992 | Not! | |||

| 1991 | mother of all | |||

| 1990 | bushlips |

2010-01-14 Thu

■ #262. 2009年の英語流行語大賞 [lexicology][ads][woy]

[2009-12-28-1]の記事で紹介した American Dialect Society が,2010年1月08日(金)付けで2009年の英語の流行語大賞 "word of the year" を発表した.10年間の締めくくりの年でもあったので,同時に "word of the decade" も発表された.詳しくは,American Dialect Society,あるいは直接プレスリリースがこちらのPDFで閲覧可能である.

結果からいえば,"2009 Word of the Year" が tweet,"Word of the Decade" が google である.近年のウェブ・コミュニケーション技術の台頭を物語る結果である.

"2009 Word of the Year" の tweet は,"(noun) a short message sent via the Twitter.com service, and (verb) the act of sending such a message" と定義される.Twitter は Twitter.com が提供するオンライン「つぶやき」サービスで,昨年から今年にかけて日本でも大ブレークしている.電子メールとチャットの中間程度の「緩い」コミュニケーションを可能としたことが売りで,iPhone などの携帯端末からオンラインに向かって日々つぶやく人が増加した.

"Word of the Decade" の google は,"a generic form of 'Google,' meaning 'to search the Internet' " の意味で,確かに動詞として一般化した観がある.ちなみに "Word of the Decade" の次点は blog であり,やはりウェブ・コミュニケーション用語である.第三位は 9/11 だった.

これらの流行語は American Dialect Society 主催の投票によって選ばれるが,プレスリリースでは賞の開始された1990年以来の各部門の受賞語句が確認できるので,ぜひ読んでおきたい.部門としては,"MOST UNNECESSARY" 部門,"MOST OUTRAGEOUS" 部門,"MOST LIKELY TO SUCCEED" 部門の受賞語句などが,ときに笑える.

学会の主催するイベントでありながら,ユーモアの忘れられていないところが楽しい.プレスリリース中の以下のコメントにも,方針がこう謳われている.

Members in the 120-year-old organization include linguists, lexicographers, etymologists, grammarians, historians, researchers, writers, authors, editors, professors, university students, and independent scholars. In conducting the vote, they act in fun and do not pretend to be officially inducting words into the English language. Instead they are highlighting that language change is normal, ongoing, and entertaining. (1)

2010-01-13 Wed

■ #261. 偽装合成語が生まれる背景 [compound][stress][disguised_compound]

昨日の記事[2010-01-12-1]で偽装合成語 ( disguised compound ) の例をいくつか挙げた.偽装合成語は,もともと透明度の高い合成語だったものが,音声変化やその他の形態変化を経て,もはや合成語と認識されなくなった形態である.偽装合成語が生まれる背景を二つ述べる.

一つ目は,特に英語について言える事情である.ゲルマン語の特徴の一つ「第一音節アクセントの原則」を思い出したい ([2009-10-26-1]).合成語は通常,第一要素と第二要素からなるが,アクセントの原則により語尾に来る第二要素は相対的に発音が弱化・消失しやすい.皮肉なことに,合成語の主要部 ( head ) は通常,第二要素が担うので,第二要素の形態的な弱化は合成語そのものの意味と形態の関連を不透明にする方向に働く.Christmas は元来 mass 「ミサ」の一種だが,現代ではそのような意識は希薄であるし,lady は元来 diġe 「こねる人」だが,この語源を知っていたとしても現代の文脈で「こねる人」を想像するということはないだろう.ゲルマン語の一種たる英語では,必然的に第二要素が弱化する類の偽装合成語が生まれやすいことになる.

偽装合成語が生まれやすいもう一つの背景は,合成語の表す概念が独立した概念として頻繁に必要とされるようになると,いちいち構成要素に分析されずに産出・知覚されることが多くなることである.lady ( OE hlǣfdiġe ) の原義は「パンをこねる人」だが,すでに古英語の段階でも意味は「女主人」へと変化しており,原義の連想は働いていなかったろう.現役の意味が「女主人」である以上,むしろ原義の連想の働かないほうが言語運用上は望ましいとも言える.もし原義を意識していたら,運用上の意味である「女主人」にたどり着くまでに,(1) 二要素への分解,(2) 各要素の意味の認識,(3) 各要素の意味の結合,(4) 意味の比喩的拡張,という長いステップを経なければならないからである.

そこで,合成語としての過去の歴史をご破算にして,新しく lady = 「女主人」という記号 ( sign ) に作りかえてしまえばよい,ということになる.「いっそのことかつての各構成要素の意味など忘れてしまえ」という方針が,偽装合成語の生成を助長しているといえるだろう.

Bradley の言葉を借りて,上二段落の趣旨をまとめる.

A compound word is a description, often an imperfect description; and when an object of perception or thought is familiar to us, we desire that its name shall suggest the thing to our minds directly, and not through the intervention of irrelevant ideas. Accordingly, a compound word for a simple notion gives a certain sense of inconvenience, unless we are able to forget its literal meaning. It is true that we frequently succeed in doing this: we use multitudes of compound words without mentally analysing them at all. In such cases the compound often undergoes processes of phonetic change which a distinct consciousness of its etymological meaning would not have allowed to take place. (83)

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2010-01-12 Tue

■ #260. 偽装合成語 [compound][etymology][disguised_compound][trish]

偽装合成語(または仮装合成語)とは妙な用語だが,定義は「昔は合成語であったものが,音声変化や要素の孤立化などで構造が不明瞭になり,派生語・単一語に」なったもの(『新英語学辞典』 p. 236l).disguised compound の訳語だが,他にも ex-compound 「既往合成語」,obscured compound 「曖昧合成語」,amalgamated compound 「融合合成語」,verdunkelte Zusammensetzung などの呼び名がある.理解するには,例をみるのが早い.

abed < LOE on bedde "on bed"

about < OE onbūtan < on + bi "by" + ūtan "out"

as < OE ealswā "all so"

Christmas < LOE Crīstes mæsse "Christ's mass"

daisy < OE dæġes-ēage "day's eye"

gossip < LOE godsibb < "God relationship"

holiday < OE hāliġdæġ "holy day"

hussy < ModE housewife

lady < OE hlǣfdiġe "loaf kneader" (see [2009-05-21-1])

lord < OE hlāford "loaf ward"

window < ME windoȝe < ON vindauga "wind eye"

その他,breakfast ([2009-12-04-1]) は綴字でみる限り break + fast と合成の透明度が高いが,発音上は /ˈbrɛkfəst/ と第一,第二音節で音の短化・弱化が生じており,全体として形態が変形しているという点では偽装合成語と呼べるかもしれない.spelling-pronunciation 「綴り字発音」 ([2009-11-24-1]) ではなく伝統的な発音としての cupboard, forehead なども同様である.

・大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『英語史入門』 大修館書店,1988年.207頁.

2010-01-11 Mon

■ #259. phonaesthesia と 異化 [dissimilation][sound_symbolism][phonaesthesia]

昨日の記事[2010-01-10-1]で確認したように,ある音の連続とある(漠然とした)意味が緩やかに結びついてカプセル化されている例は多数ある.音素 ( phoneme ) より大きく,形態素 ( morpheme ) より小さいこの単位は phonaestheme とでも呼ぶべきものだが,Bloomfield (245) は root-forming morpheme という用語をあてがっている.

Bloomfield の見方では,flicker, glimmer などの -er 語尾は,形態音韻論的に,brother, river などの語根に埋め込まれた -er と区別されるばかりか,rather, reader などの接尾辞とも明確に区別されるという.flicker, glimmer などに見られる phonaestheme と考えられる -er は,直前の形態素が /r/ を含む場合には現れ得ないという.逆に,brother, river, rather, reader などに見られる phonaestheme ではない -er は,直前の形態素が /r/ を含んでいてもかまわない.

同じことが,phonaestheme としての -le 語尾についてもいえる.直前の形態素が /l/ を含んでいる場合に,-le 語尾が現れることはないという.Bloomfield (245) が挙げている例によれば,brabble 「口論する」や blabber 「口の軽い人」は英語として許容される phonestheme の分布であり,実際に正規の語として存在するが,一見するとあってもおかしくない *brabber や *blabble は存在しない.

ここで思い出すのは,[2009-07-26-1], [2009-07-09-1]で話題にした dissimilation 「異化(作用)」である./r/ と /l/ は音声学的にはともに流音 ( liquid ) であり,日本語母語話者の耳ならずとも,似ている音である.全く同じ音が短い間隔で連続すると,発音上ろれつが回らないという結果になるので,あえて少しだけ音を替えるということが生じる.例えば,同一語内に /r/ が二回現れる場合には,二つ目の /r/ を /l/ に替える,などといったことが起こりうる.brabble や blabber はこの dissimilation でみごとに説明される.

一般に,dissimilation は単発的な例を説明する後付けの原理であり,言語変化論でも陰のうすい話題である.実際,brother, river など多くの語では働いていないわけであり,一般性の薄さは明らかである.だが,phonaestheme としての -er や -le には分布上のルールがあり,「構造」をもつ独立した単位として他の -er や -le と区別すべきだという Bloomfield の立場は,日陰の存在たる dissimilation にとっては朗報である.「phonaestheme が含まれる語においては dissimilation が特に生じやすい」などという形で,形態音韻論規則(というほど強力なものではないかもしれないが)に取り込まれ,立場が明確になるからである.「単発じゃない,ランダムじゃない,地味だけどオレはいつもここにいるよ」的な叫びが聞こえてきそうである.

ライバルの assimilation 「同化(作用)」が比較的日の当たる存在であるだけに,dissimilation を救ってあげようという趣旨での記事でした.

・Bloomfield, Leonard. Language. Rev. ed. London: George Allen & Unwin, 1935.

2010-01-10 Sun

■ #258. 動きや音を示唆する phonaethesia [sound_symbolism][phonaesthesia]

[2009-12-26-1], [2009-12-25-1]で phonaesthesia と考えられる例をいくつか紹介したが,他にも該当するとおぼしき例は,身近なところに多数ある.特に語頭や語末に現れる特定の音の連続が,特定の connotation と結びついていると考えられる例である.以下は,Bloomfield (245) より抜き出したものである.

| root-forming morphemes | signification | word examples |

|---|---|---|

| [fl-] | "moving light" | flash, flare, flame, flick-er, flimm-er |

| [fl-] | "movement in air" | fly, flap, flit (flutt-er) |

| [gl-] | "unmoving light" | glow, glare, gloat, gloom (gleam, loam-ing, glimm-er), glint |

| [sl-] | "smoothly wet" | slime, slush, slop, slobb-er, slip, slide |

| [kr-] | "noisy impact" | crash, crack (creak), crunch |

| [skr-] | "grating impact or sound" | scratch, scrape, scream |

| [sn-] | "breath-noise" | sniff (snuff), snore, snort, snot |

| [sn-] | "quick separation or movement" | snap (snip), snatch (snitch) |

| [sn-] | "creep" | snake, snail, sneak, snoop |

| [dʒ] | "up-and-down movement" | jump, jounce, jig (jog, jugg-le), jangle (jingle) |

| [b-] | "dull impact" | bang, bash, bounce, biff, bump, bat |

| [-æʃ] | "violent movement" | bash, clash, crash, dash, flash, gash, mash, gnash, slash, splash |

| [-ɛə] | "big light or noise" | blare, flare, glare, stare |

| [-aʊns] | "quick movement" | bounce, jounce, pounce, trounce |

| [-im] mostly with determinative [-ə] | "small light or noise" | dim, flimmer, glimmer, simmer, shimmer |

| [-ʌmp] | "clumsy" | bump, clump, chump, dump, frump, hump, lump, rump, stump, slump, thump |

| [-æt] with determinative [-ə] | "particled movement" | batter, clatter, chatter, spatter, shatter, scatter, rattle, prattle |

このように列挙されると,特定の音の連続が特定の connotation と結びつけられている phonaesthesia の存在を認めずにはいられない.だが,この結びつきはあくまで緩やかな,あるいは漠然としたものであり,多数の例外が存在するだろうことは容易に想像できる.Bloomfield (244--45) も認めているように:

. . . in these [English symbolic words] we can distinguish, with varying degrees of clearness, and with doubtful cases on the border-line, a system of initial and final root-forming morphemes, of vague signification.

Bloomfield のような構造主義言語学者にとって,形態素を音素へ分解しようとする過程に現れる phonaesthesia は,形態素とも音素ともつかない中途半端な存在に映ったかもしれない.だが,主に「語頭」や「語末」に起こるという語の内部における分布を指摘し,歴とした構造 ( system ) なのだと力強く説いているあたり,実に構造主義言語学らしい論じ方だと感心する.

・Bloomfield, Leonard. Language. Rev. ed. London: George Allen & Unwin, 1935. 245.

2010-01-09 Sat

■ #257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? [chaucer][standardisation][french][loan_word]

「英詩の父」と呼ばれる Geoffrey Chaucer (1342/43--1400) が英文学史上に果たした役割といえば,それこそ無限に論じられるかもしれない.しかし,Chaucer が英語史上に果たした役割は,と問われるとどうだろうか.文豪であれ政治家であれ一個人が言語の歴史に果たした役割というのは,評価するのはより難しい.

それでも,さすがに Chaucer 級の大詩人が英語史に何も貢献していないということは考えにくいようである.例えば,英語史概説書の類では,フランス借用語を含め大量の新語を英語に導入した個人として評価されることが多い.文学言語としての英語を作り出した功績を Chaucer に付与するという見方である.だが,Horobin はこれを一蹴する.

. . . he introduced large numbers of new words into English and thereby somehow 'created' the English literary language. This view is a myth that has built up over generations of scholarship, although it is partly based upon analyses of the evidence of the Oxford English Dictionary (OED). (24)

Horobin (79) の理屈は以下の通りである.確かに OED では,Chaucer の用いた多くの借用語が英語での初出例として記録されている.しかし,(1) 中英語の語彙に特化して編まれた Middle English Dictionary によれば,そのうちの多くが Chaucer 以前に現れていることが判明する.また,(2) 現存していないが Chaucer 以前に存在したであろう文献に問題の語彙が現れていたという可能性を考える必要があるし,記録に残らない話し言葉ではすでに用いられていたかもしれないという可能性にも留意する必要がある.さらに,(3) フランス語やラテン語から語彙を借用する習慣は Chaucer に始まったわけでなく,すでに Chaucer 以前の作家が大量に借用していたという事実がある(see [2009-08-22-1]).

では,Chaucer に英語史上の意義は見いだせないのだろうか? Horobin の結論は以下のごとくである.

By writing for a range of characters, in a range of voices, as well as writing scientific, moral, philosophical and penitential prose tacts, Chaucer showed that the English language was capable of a range of functions not witnessed since before the Norman Conquest. . . . Chaucer demonstrated how the English language could be used for all types of writing, particularly for secular literature. (26)

英語史上の意義というよりは,より広く英文学史,英語文体史,英語史のすべてを覆う意義と読めるが,キーワードは function だろう.ここでは直接的には文体的機能のことを指していると読めるが,Horobin は社会言語学的な機能も意図していると思う.[2009-11-06-1]でみたように,Chaucer 以降,中英語末期にかけて英語の書き言葉標準が整備されてゆく.Chaucer はこの時代の流れを明確に予感させる英語の使い手として,英文学史上だけではなく英語史上にも名を残している,と言えるのではないか.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

2010-01-08 Fri

■ #256. 米国の Hispanification [spanish][hispanification][statistics][official_language]

昨日の記事[2010-01-07-1]の最後に,米国でスペイン語使用が増加している件 ( Hispanification ) に触れた.今回は,これと関連していくつかの数字を示したい.

現代世界において,米国が世界語としての英語の最強の推進者であることは論をまたないが,それは米国が英語一辺倒の国であることと同義ではない.米国が多民族国家であり多言語国家であることを忘れてはならない.Ethonologue (297) によると,アメリカ合衆国で現役で使用されている "living languages" は364言語を数える.そのなかで,近年もっとも勢力を伸ばしている言語はスペイン語である.スペイン語話者の数は1970年からみて6割以上も増加しているというから驚きの加速度である.具体的な数字を出せば,1990年の調査では 22,400,000 ほど,2000年の調査では 28,100,000 ほどのスペイン語話者人口が報告されており,その10年間だけで25%増加したことになる.New Mexico ではスペイン語は公的な地位を与えられており,それ以外の諸州においても official Spanish なる表現がよく聞かれるようになってきている.(以上の情報は,書籍版 Ethonologue に加え,Online 版の Ethnologue アメリカ合衆国の項 も参考にした.)

Graddol (26--27) では,1990年代に発表された米国商務省の統計に基づいた2050年の人口分布予測が紹介されている.それによると,2050年の米国では Hispanic 人口が全人口の約4分の1を占めるという.さらに Black や Native Americans を含む非白人の総計をとると,全人口の約半分を占めることになるという.こうした予測を背景に,1990年代の米国で英語公用語論が湧き出たのも自然なことだったといえよう.

U.S. English のサイトでは Official English について詳しい解説が与えられている.Crystal (127--40) にも関連する議論がある.参考までに.

・Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

・Gordon, Raymond G., Jr. ed. Ethnologue. 15th ed. Dallas: SIL International, 2005.

・Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2010-01-07 Thu

■ #255. 米西戦争と英語史 [history][hispanification][spanish]

昨日の記事[2010-01-06-1]で,1588年のスペイン無敵艦隊のあっけない敗北が遠く後の英語の世界化に貢献したことに触れた.興味深いことに,スペインのあっけない敗北が英語の世界化に貢献したもう一つの例がある.1898年の米西戦争 ( the Spanish-American War ) である.

1895年,キューバがスペインからの独立を目指して反乱を起こした.スペインの横暴な抑圧に対し,アメリカはキューバを支持し,スペイン軍のキューバからの撤退を議会で決議した.1898年4月24日,スペインが宣戦布告.だが,戦いは一方的だった.スペイン領フィリピンの海戦では,準備不足のスペイン艦隊はアメリカ艦隊にあっけなく敗退.一方,キューバのほうでも,アメリカの猛攻によりスペイン艦隊は再度あっけなく敗退した.こうして,早々と7月17日には決着がついていた.

戦後処理のパリ条約で,スペインは (1) Cuba から手を引き,(2) Guam と Puerto Rico をアメリカに割譲し,(3) the Philippines の統治権を2千万ドルでアメリカに移譲した.アメリカはこうして遠く西太平洋に領土を保有することとなり,国際的な影響力を高めることとなった.

ところで,16世紀末と19世紀末の二度にわたるスペインのあっけない敗北を英語の拡大の歴史と結びつける視点を提供したのは,[2010-01-05-1]で紹介した島村氏である .

国際舞台におけるスペインの敗退が英語と英米文化の拡張と拡散に果たした役割は,皮肉なことに非常に大きい.これは歴史の偶然がもたらした結果であるが,「歴史」とは,畢竟,そうしたものではなかろうか.(37)

ひるがえって現在の米国.スペイン語を母語とする Hispanic 系の人々がスペイン語(文化)を国内外に拡張・拡散しており,一部の英語(文化)の担い手にとって脅威となっている.スペインの逆襲とでもいうべきだろうか.Spanish と English の因縁は,無敵艦隊の16世紀末以来,21世紀にまで続いている.

・ 島村 宣男 『新しい英語史?シェイクスピアからの眺め?』 関東学院大学出版会,2006年.

2010-01-06 Wed

■ #254. スペイン無敵艦隊の敗北と英語史 [history][spanish][map]

1588年,Philip II 率いるスペイン無敵艦隊 ( the Spanish Invincible Armada ) が Elizabeth I 率いるイングランドに敗北を喫した事件は,歴史上に名高い.この事件により,ヨーロッパにおける政治・軍事・交易の大国たるスペインの威信が揺らぐこととなり,代わってイングランドが国際情勢に影響力をもつようになった.

海戦の背景には,当時の複雑な政治情勢があった.まず Catholic Spain にとって Protestant England をカトリック国へ回帰させることは至上の課題だった.また,England が the Spanish Netherlands の独立を支持したことも Philip II を怒らせた.そのほか,England が海賊行為をもって大西洋貿易に絡んできたことも Philip II にとっては我慢ならないことであった.

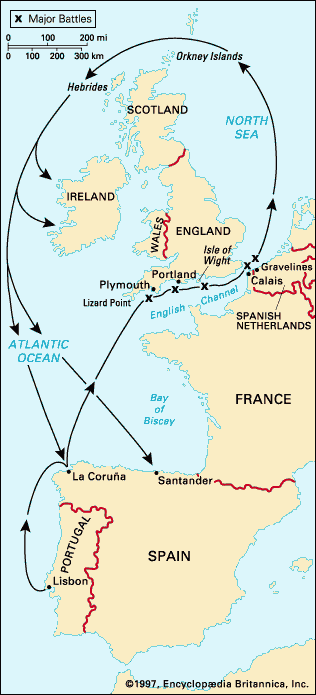

Philip II は二年がかりで艦隊を作り上げ,1588年,いざ England へと出航させた.ところが,準備不足だった.スペイン艦隊は the Spanish Netherlands に戦略基地となるはずの港をしっかり確保しないままにイングランド海域に突っ込んでしまったのである.攻め損なったスペイン艦隊は逆に北海へ敗走させられ,スコットランドを回ってスペインへの帰路につかざるをえなかった(地図参照).こうして,スペイン艦隊は戦略ミスによりあっけなく敗退した.

この事件がもつ英語史上の意義は,英語を携えたイングランドが国際的な競争力を回復した点にある.百年戦争後の100年間で,かつてフランスにもっていた領土をすべて失ってしまったイングランドは,すっかり自信をなくしていた.そこへ今回の起死回生の大国スペイン打倒である.競争力と自信を取り戻したイングランドは,今後,堂々とアメリカへの進出を果たしてゆく.これが数百年後の英語の世界化への足がかりになったことはいうまでもない.

海戦の詳細については,British History in depth: The Spanish Armada が参考になる.

2010-01-05 Tue

■ #253. 英語史記述の二つの方法 [historiography][hel_education]

英語史を含め歴史の記述には,時間の流れとの関係という観点から,二種類の方法がある.(1) 過去から現在へと向かう記述,(2) 現在から過去へと向かう記述,である.日本史,生物史,経済史など,一般に「歴史」のつく講義や概説書を思い起こすと,ほとんどすべてにおいて (1) が採用されているのではないだろうか.英語史の講義や概説書でも (1) が圧倒的多数である.

しかし,(2) の記述法も十分に意味をなすし,英語史でも実際にいくつかの試みがなされている.(2) の遡及的記述法を採る古典的名著といえば,Strang である.最近では,関東学院大学の島村宣男氏が,近代英語期を起点に時代を遡及するという (2) のヴァリエーションといえる記述を採用している.

二つの記述法にはそれぞれ長所と短所があり,一般論としてどちらがより有効ということはいえない.それは目的による.二つの記述法の比較は別の機会に試みたいが,今回は,少数派である遡及的記述をあえて採用した島村氏の言葉を借りて (2) の長所に迫ってみたい.

英語史の概説書の多くは,西北ヨーロッパの一島嶼において成立した地域言語としての「英語」が,やがて全地球的な規模の世界言語に発達するまでを叙述する.それは歴史学の記述と同じく,発生上の起源に遡るのが通例である.私は,何よりもまず,この「因習」を脱したいと考えた.いきなりイギリスの言語の発生的起源から説くことは,叙述の方法としてはいかにも理に適っているようにみえるが,初学者の「好奇心」を最初から殺ぐことになりはしないだろうか? これでは面白いわけがない.(2)

遡及的記述の長所の一つは,この記述法が「現代英語の○○という現象の起源はどこにあるのか」という英語学習者のストレートな問いに答えるのに適した形態であることである.例えば,現代英語で動詞に三単現の s がつくのはなぜかという問いに答えようとする場合,歴史的に正確に答えるのであれば,遠く印欧祖語の動詞の曲用から始めて,ゲルマン祖語,古英語,中英語,近代英語と時間に沿って動詞の曲用の歴史を叙述する必要があるだろう.

もう一つの説明は,時間を遡及するやり方である.三単現の s は,そもそも近代英語期に入るまでは -s ではなく -th であったこと,それ以前の中英語期には三単現のみならず他の人称・数・時制によっても動詞語尾が様々に変化したこと,それ以前の古英語では弱変化型か強変化型かで語尾変化のタイプが異なっていたこと,それ以前のゲルマン祖語では,云々.

体系的に,正確に,歴史的事実を知りたい場合には,前者の説明が適切だろう.だが,現代的な視点に基づく好奇心を最大限に尊重しようとする立場からは,現代との関連の強い近過去から始めて徐々に関連が薄くなってゆく遠過去へと説明を進めるほうが適切である.単純なことから複雑なことへと順に知識を深めてゆくという方法は,学習上,教育上,研究上の定石である.みなが自然と採っているこの順序を歴史記述に応用しない手はないともいえる.

私は今年度も伝統的な (1) の方法で英語史の講義を進めてきたが,後期の後半になって「現代に近づいてやっと面白くなってきました.このような内容でもっと授業をしてくれれば・・・」という趣旨のコメントを受け取って,複雑な思いである.「一年間ながらくお待たせしました・・・」と申し訳ない気持ちにならないでもない.

先に述べたように,二つの記述法のいずれにも長所と短所がある.来年度は遡及的記述の長所である「現代的な視点に基づく好奇心をくすぐる」をうまく取り込んだ形の講義にしたいと思っている.今から模索を始めたい.

・Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

・島村 宣男 『新しい英語史?シェイクスピアからの眺め?』 関東学院大学出版会,2006年.

2010-01-04 Mon

■ #252. 生成文法と言語起源論の復活 [generative_grammar][origin_of_language][pidgin]

[2009-12-14-1]で,近年,言語起源論が復活してきていることに触れた.その背景には (1) 宗教観の衰退,(2) ヒトの研究の進展,があると述べた.(2) はもちろん言語学そのものの発展も含むと考えてよい.認知言語学,心理言語学,言語獲得論のめざましい発展は,言語起源論の再興と無縁のはずはない.さらに見逃してはならないのは,生成文法の影響である.この点について,中島氏 (78) より引用する.

ことばの誕生や進化の問題は,言語学の分野では,一八六六年のパリ言語学会で封印されて以来,正面から学術的に取り上げられることがほとんどなかった.だが生成文法を始めとする新言語学の発展は,言語機能の個体発生(言語習得)の解明に挑んできたのであるから,その延長として言語機能の系統発生(言語起源や進化)に関心を向けたとしても不思議はない.

他には,近年の pidgin 語研究の発展も,言語の生まれた最初期の形態を推定するのに大きく貢献している.

20世紀最後の四半世紀は,新ダーウィン主義の名のもとに「進化」が諸分野でキーワードとされた.言語変化論に関心をもつ者として,大いに示唆を与えてくれるこの学問的潮流が今後も発展してゆくことを期待したい.

・中島 平三 「言語の時代を見つけた『言語』と言語研究のこれから」 『月刊言語』38巻12号,2009年,74--79頁.

2010-01-03 Sun

■ #251. IPAのチャート [ipa][phonetics][chart][link]

昨日の記事[2010-01-02-1]に引き続き,正月でますますお酒が回ってきたので軽い話題をもう一つ.

IPA 「国際音標文字」の図が,The International Phonetic Association のサイトからPDFでダウンロードできる(直接にはこちら).A4用紙1枚に印刷できるので,昨日のOE Inflection Magic Sheetの裏面に印刷してみた.

ちなみに,[2009-05-17-1]でも紹介したが,PC上でIPAの発音記号を打ち込むにはこちらのサイトが便利である.

2010-01-02 Sat

■ #250. 古英語の屈折表のアンチョコ [oe][inflection][chart][link]

正月でお酒が回ってきたので軽い話題を一つ.

OE Inflection Magic Sheetから,非常にコンパクトにまとまった古英語の屈折表をPDFで落とすことができる(直接にはこちら).A4用紙1枚にカラーで印刷できるので,試験前のアンチョコとして申し分ない.名詞,形容詞,代名詞,動詞の主要な屈折が掲げられている. *

私は中英語の形態論を主な研究領域としているので古英語の屈折は熟知していなければならないはずなのだが,かなりの部分が記憶から抜け落ちてしまっている.新年でもあるし,改めて覚えなおすか・・・.せめて手帳に挟み込んでおくことにする.

2010-01-01 Fri

■ #249. 2009年度後期の英語史レポートで人気のあった話題 [hel_essay][hel_education]

明けましておめでとうございます.昨年は hellog への訪問をありがとうございました.本年も続けます.よろしくお願いいたします.

さて,新年の話題は,去る秋に英語史の授業で課した自由レポートについて.学生が英語史のどのような点に関心をもっているかを知りたかったので,レポートのテーマは自由にした.129名の学生から回収したレポートについて扱われている話題を大雑把にキーワードで分類し,人気上位を出した.以下の通りである.

| Rank | Point | Subject | Link within hellog |

|---|---|---|---|

| 1 | 14 | 借用語 | loanwords |

| 2 | 13 | アメリカ英語(とイギリス英語の比較) | American English |

| 3 | 9 | フランス語の影響 | French influence |

| 4 | 7 | 方言 | (ME) dialects |

| 4 | 7 | 語源 | etymology |

| 6 | 6 | イギリス史(と英語史の関連) | history of Britain |

| 7 | 5 | アルファベット(の歴史) | alphabet |

| 7 | 5 | 世界語としての英語 | lingua franca |

| 7 | 5 | 中世の英語の復権 | reestablishment of English |

| 7 | 5 | 綴字と発音の乖離 | spelling-pronunciation gap |

| 7 | 5 | 統語論 | syntax |

1位の「借用語」は,英語のたどってきた諸言語との接触の歴史に広く関心がもたれたためだろう.語彙は「見えやすい」話題なので,上位に来ることは予想された.この点は4位タイの「語源」も同様である.

2位は「アメリカ英語(とイギリス英語の比較)」.今回のレポートでも,普段の授業のリアクションペーパーでも,アメリカ英語についての話題の人気ぶりはとりわけ目立った.このようなランキングでは講義で扱った内容が学生の関心に影響を与えるということは多分にあるだろうが,アメリカ英語の歴史の講義は今回のレポートの提出後のことである.講義を受ける以前にデフォルトとして関心の高い話題だということがよく分かった.

3位の「フランス語の影響」としては,特にフランス借用語への関心が高かった.中英語期におけるフランス(語)の支配とそこからの脱却の歴史(7位タイ「中世の英語の復権」)は,現代的な話題である7位タイ「世界語としての英語」を考える上でも,重要な歴史的役割を担っているという視点が多かったように思われる.

4位タイの「方言」も,デフォルトで人気が高い.Irish English, Australian English, Black English, Malaysian English などを英語の方言として考えて票に含めるのであれば,もっと上位にランクインしただろう.

6位の「社会史(と英語史の関連)」は,「かつて歴史の授業で学習した内容と英語史が結びついた」という趣旨のコメントからも理解できる.中世でいえば,黒死病,百年戦争,活版印刷術の発明といった著名な歴史の話題が,英語の歴史とも関連が深いという気づきが反映されているようだ.

7位タイの「アルファベット(の歴史)」は,とりわけ講義で取りあげた話題ではないが,一定の人気があった.同じく7位タイの「綴字と発音の乖離」については,講義でも本ブログでも繰り返し取りあげた内容である.最後に「統語論」は,カテゴリーとして広くくくったこともあろうが,これまでに学んできた英文法への関心が反映されたということだろう.語順や do-periphrasis の話題が何件か扱われていた.

以上,今期の英語史受講生の関心をざっとまとめた.「借用語」「語源」「綴字と発音の乖離」「統語論」などは英語学習との結びつきが比較的強い話題であり,上位に来ることは予想できた.また,「アメリカ英語」や「世界語としての英語」は現代英語のおかれている社会的役割を考えれば,関心のある話題であることは理解できる.一方,「アルファベット」の上位ランキングはやや意外だった.

来期の英語史の講義を再構成するにあたって今回の結果を参考にしたいと思う.特に,アメリカ英語に関する話題の絶大な人気,方言や World Englishes への興味,アルファベット(ひいては文字論一般)への関心などは,今期の講義では比較的扱いが弱かったので,来年度の講義には是非とも反映したい.本ブログでも,今後,これらの話題を意識して取りあげるつもりである.

全統計結果はこのページのHTMLソースを参照.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow