2014-06-21 Sat

■ #1881. 接尾辞 -ee の起源と発展 (2) [suffix][pde_language_change][lexicology][statistics][oed][productivity][agentive_suffix]

昨日の記事「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) に続き,当該接尾辞の現代英語にかけての質的な変化および量的な発展について,Isozaki に拠りながら考える.

Isozaki は,OED ほかの参考資料に当たり,現代英語から500を超える -ee 語を収集した.そして,これらを初出年代,統語・意味の種別,語幹の語源により分析し,後期近代英語から現代英語にかけての潮流を2点突き止めた.昨日の記事の終わりで述べた,(1) ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,および (2) standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていること,の2つである.

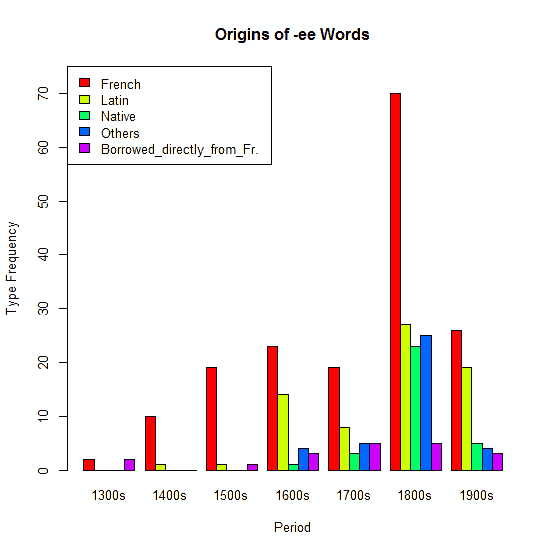

(1) については,OED を用いた調査結果をグラフ化すると以下のようになる (Isozaki 7) .

フランス語幹に接続する傾向が一貫して強いことは明らかである.しかし,本来語幹に接続する語例が後期近代より現われてきたことは注目に値する.なお,19世紀の爆発期の後で20世紀が地味に見えるのは,OED の語彙収録の特徴によるところが大きいかもしれない.

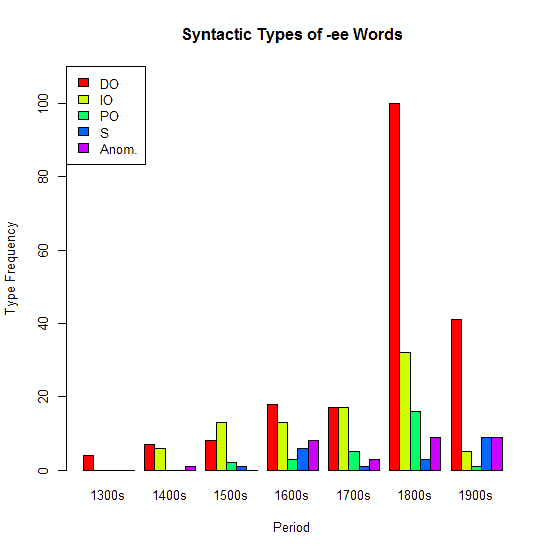

次に (2) についてだが,同じく OED を用いて,統語(意味)的な観点から分類した結果は以下の通りである (Isozaki 6) .グラフのなかで,DO は動詞の直接目的語,IO は間接目的語,PO は前置詞目的語,S は主語,Anom. は動詞とは直接に関係しない変則的なものである.

従来型の DO タイプが常に優勢であり続けていることが顕著であり,S タイプの拡張は特に目立たないようにみえる.しかし,OED を離れて,1900--2005年の種々の本や参考図書での出現を考慮に入れると,DO が117例,IO が23例,PO が4例,S が32例,Anom. が18例と,S (主語タイプ)の伸張が示唆される (Isozaki 6) .

-ee 語は臨時語的な使われ方が多いと想像され,使用域の一般化も進んでいるように思われる.今後は語用論的な調査も必要となってくるかもしれない.接辞の生産性 (productivity) という観点からも,アンテナを張っておきたい話題である.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

2012-08-27 Mon

■ #1218. 話し言葉にみられる whom の衰退 [pde_language_change][interrogative][relative_pronoun][corpus][ame][preposition_stranding]

現代英語における whom の衰退については,多くの研究がある.現代英語でもよく知られた言語変化であり,本ブログでも ##622,624,860,301,737 の各記事で触れてきた.かつての卒論学生にもこの話題を扱ったものがある ([2010-12-26-1]) .

最近の研究としては,Iyeiri and Yaguchi がある.これは,Michael Barlow が編纂し,Athelstan より有償で提供されている The Corpus of Spoken Professional American English (CSPAE) に基づいた研究である.CSPAE は,1990年代の専門アメリカ英語の話し言葉コーパスで,(1) White House での記者会見,(2) The University of North Carolina の教授会,(3) 数学テスト委員会の国家会議,(4) 読解テスト委員会の国家会議の,4つの状況が区分されており,全体として200万語から成る.また,CLAWS7 でタグ付けされている.研究の狙いは,whom は形式張った文体,特に書き言葉において使用されるといわれるが,では,形式張った話し言葉という環境でどの程度使われるのだろうかという問いに答えることである.

調査結果に従えば,spoken professional American English においては,whom の衰退は否定できないものの,いまだある程度の頻度では見られる.whom が生起する環境にも明らかな傾向があり,前置詞の直後においては最もよく保たれている(ただし,この環境ですら who の使用例は皆無ではない).一方,前置詞懸垂 (preposition_stranding) にはおいては who が通例である.また,who(m) が前置詞の目的語ではなく動詞の目的語として機能している場合には,より大きな揺れが見られる.

疑問詞としての whom と関係詞としての whom を比べると,前者のほうが衰退が激しい.これを説明するのに,筆者らは Rohdenburg による "Complexity Principle (transparency principle)" を援用している.これは,"[i]n the case of more or less explicit grammatical options the more explicit one(s) will tend to be favored in cognitively more complex environments" (cited in Iyeiri and Yaguchi, p. 185) という原理で,whom の議論に当てはめると,関係詞を含む構文は認知上より複雑であり,より明示的な格標示を要求する,ということになる.

上述のとおり,whom の衰退は現代英語の言語変化として取り上げられることが多い.このような話題について,references に参考資料がまとめられているのはありがたい.また,話し言葉コーパスの使用にも関心がわいた.関連して,The Michigan Corpus of Academic Spoken English というコーパスも参照.

・ Iyeiri, Yoko and Michiko Yaguchi. "Relative and Interrogative Who/Whom in Contemporary Professional American English." Germanic Languages and Linguistic Universals. Ed. John Ole Askedal, Ian Roberts, Tomonori Matsushita, and Hiroshi Hasegawa. Tokyo: Senshu University, 2009. 177--91.

2011-09-20 Tue

■ #876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか? [blend][productivity][pde][pde_language_change][word_formation][statistics][lexicology]

[2011-01-18-1]の記事「#631. blending の拡大」で,現代英語においてかばん語が増加している件について取り上げた.かばん語は,現代英語の傾向の1つとして Leech et al. が指摘している "densification" (50) の現われと考えられそうである([2011-01-12-1]の記事「現代英語の文法変化に見られる傾向」を参照).多数のかばん語の例を示されれば,確かにさもありなんと直感されるところではある.しかし,[2011-09-17-1]の記事「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」で触れたとおり,Bauer の新語調査によれば,新語におけるかばん語の割合は1880--1982年の期間で p < 0.05 のレベルでも有意な増加を示していない(ただし絶対数は増加している).複数の観察者が指摘しており,私たちの直感にも適うかばん語の増加傾向と,客観的な統計値とのあいだに差があるのはどういうことだろうか.

1つには,Bauer の調査対象期間が1982年で終わっているということがあるだろう.当時の客観的状況と2011年の時点で私たちの抱いている直感とが食い違っていても不思議はない.この30年ほどの間に blending が激増したという可能性も考えられる.

もう1つ,直感と数値のギャップを説明し得る要因がある.この点に関して,Algeo の調査を紹介したい.多くの語彙研究が OED 系の辞書を利用しているが,Algeo はそれとは別系列の辞書を利用して独立した新語調査を行なった.彼の採った方法は,1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から1000語を無作為抽出し,それをソースや語形成ごとに振り分けるというものである.その調査によると,かばん語は調査した新語語彙全体の4.8%を占めるにすぎず,他の主要な語形成のなかでは目立たないカテゴリーであるという結果となった.しかし,Algeo (271) はこの数値は過小評価だろうと述べている.

Last in numerical importance as a source of new words is blending. Less than a twentieth of our new words have been formed in that way (4.8 percent); however, blending is more popular than that statistic suggests. Its principal areas of use are popular journalism and advertising. Time magazine and Madison Avenue dearly love a blend. Most of the popular coinages are nonce forms that were unreported in the Barnhart dictionary and consequently are not included in these statistics. But every new word begins as a nonce form, so a source that is prolific of nonce forms today may be expected to increase its contribution to the general vocabulary tomorrow. Blending may look like a long shot, but the smart money will keep an eye on it.

"nonce-form" あるいは "nonce-word" (臨時語)に blending が多用されるというのは客観的に確かめにくいが,直感には適う.形態の生産性 (productivity) とは何を指すかという問題は,[2011-04-28-1], [2011-04-29-1], [2011-05-28-1]の記事でも触れてきたように,明確な解答を与えるのが難しい問題である.この問いは,何を(辞書に掲載するに値する)語とみなすかというもう1つの難問にも関係してくる([2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」を参照).blending の真の生産性は辞書や辞書に基づいた統計値には現われにくいが,言語使用の現場において活躍している語形成であることは恐らく間違いない.問題は,この主観的評価を,いかにして客観的に支持し得るかという方法の問題なのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-19 Mon

■ #875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ [loan_word][word_formation][lexicology][pde][pde_language_change][statistics][lexicology]

過去2日の記事[2011-09-17-1], [2011-09-18-1]で,Bauer の調査結果に基づいて新語のソースを概観した.類似した調査はそれほど多くないようなので,Bauer のデータ (35, 38) は貴重だと思い,もう少し分析してみた.(データは整理してHTMLソースに載せておいた.)

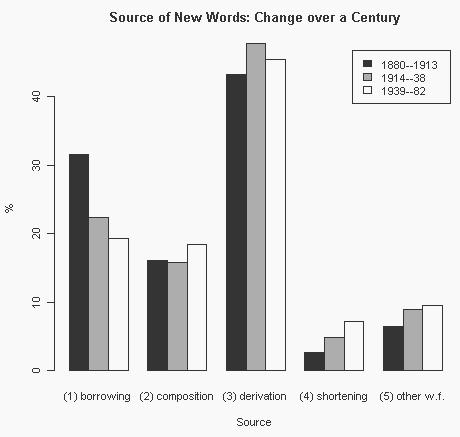

新語のソースを大きく2分すると,借用 (borrowing) と語形成 (word formation) のカテゴリーが得られる.借用は借用元言語によって数種類に下位区分され,語形成も主として形態論の観点から数種類に下位区分される.あまり細かく区分しても大きな傾向が見にくくなるので,借用は借用元言語を区別せず,語形成は4種類に大別し,(1) borrowing, (2) composition, (3) derivation, (4) shortening, (5) other word formations の5区分で集計しなおした.以下のグラフでは,ソースごとの3期にわたる割合の変化がつかみやすいように百分率で表示してある.例えば,第1期1880--1913年を示す黒棒の数値を足し合わせると100%となる,という読み方である.

全体として,対象となった約100年間の通時的変化は p < 0.0001 のレベルで有意差が出た.そのなかでも借用の激減が最も顕著な変化である(同じく p < 0.0001 のレベルで有意).一方,各時期で合わせて6割ほどを示す composition と derivation の主要2カテゴリーは,時期によってそれほど変化していない( p < 0.05 レベルで有意差なし).また,全体での割合からすると目立たない shortening や他の語形成が順調に増加していることも見逃してはならない(shortening については,p < 0.001 のレベルで有意).カテゴリーの区別の仕方によって傾向の見え方も変化するので,同じデータを様々な角度から眺めることが必要だろう.

この3日間の記事のグラフをまとめてみられるように,3記事を「##873,874,875」で連結したので比較までに.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-18 Sun

■ #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布 [loan_word][lexicology][pde][pde_language_change][statistics]

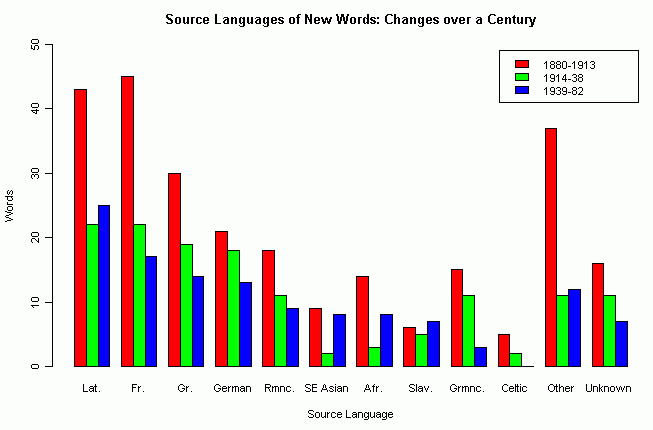

昨日の記事「現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) で取り上げた Bauer の調査は,現代英語の新語を構成する要素の起源,つまりソース言語をも考慮に入れている (32--33, 34--36) .(データはHTMLソースを参照.)

新語における借用比率は,1880--1913, 1914--38, 1939--82年の3期にわたり 31.4% -> 22.3% -> 19.2% と大きく目減りしている.現代英語においては,中英語や初期近代英語に比べ,全体的に借用に依存する程度が急減しているのがわかる.借用元言語ごとに状況を見てみよう.以下のグラフは,Bauer (35) に掲載されている表に基づいて作成したものである.

統計的には Fr. (French) と Grmnc (Other Germanic) において p < 0.05 のレベルで減少の有意差が認められるものの,特定のソース言語が全体的な減少に関与しているというよりは,ソース言語にかかわらず全般的に減少傾向が続いているものと読める.

注意すべきは,1880--1913年の Other カテゴリーが際立っていることだ.ここには,オーストラリア,ポリネシア,アメリカの土着言語からの借用が多く含まれているという.なぜこの時期にこれらの言語からの借用が多かったかという問題は,別途調査して考察する必要があるだろう.

Bauer の第3期の終了年である1982年より,約30年が経過している.以後,英語の借用離れは続いているのだろうか.これも興味深い問いである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

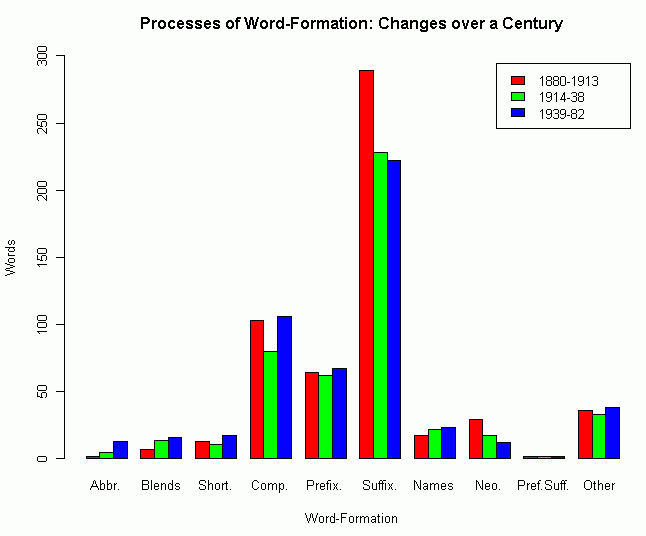

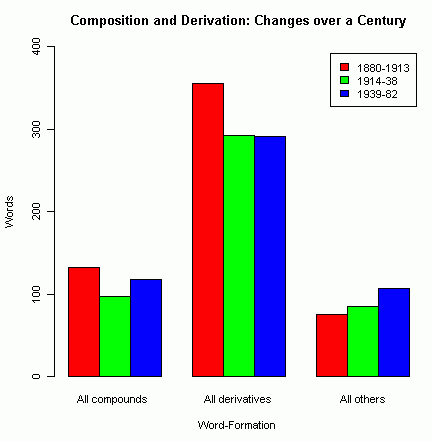

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-11 Sun

■ #867. Barber 版,現代英語の言語変化にみられる傾向 [pde][language_change][pde_language_change][elf][wsse]

最近,現代英語の言語変化の傾向について調べる機会をもった.関連する話題は,これまでにも以下のような記事(とそこから張られているリンク先の記事)で扱ってきた.

・ 「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1])

・ 「#795. インターネット時代は言語変化の回転率の最も速い時代」 ([2011-07-01-1])

・ 「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1])

・ 「#622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題」 ([2011-01-09-1])

・ 「#339. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由」 ([2010-04-01-1])

・ 「#386. 現代英語に起こっている変化は大きいか小さいか」 ([2010-05-18-1])

(以上を一括した,##860,795,625,622,339,386 もどうぞ.)

一般的な定義に従って現代英語を20世紀以降とすると,その前半と後半とでは英語を取り巻く環境は激変している.また,1990年代半ば以降には,ELF (English as a Lingua Franca) という表現も聞かれるようになり,世界の中での英語の位置づけは,21世紀中も安定することはなく,ますます変化してゆくものと思われる.英語の社会言語学的な立場が変化するにつれて,英語が言語的にも変容してゆくだろうということは容易に想像されよう.

Barber は,20世紀半ばの時点での英語(主として彼が "Received Standard" と呼ぶイギリス標準英語)の言語変化について考察しているが,そこには2つの潮流が認められると述べている.

On the one hand, there has been a trend towards greater uniformity, a levelling out of differences; on the other hand, there has been an increased reluctance to accept as a norm what has hitherto been considered the standard form of the spoken language. In sum the effect has been to make the language more mixed. (16)

非標準変種を含めた様々なイギリス英語内の変種に特徴的だった言語項目が標準変種へと忍び込んできているという潮流と,標準変種の地位そのものが低下してきているという潮流である.これは,標準と非標準が混合しながらも,足して2で割ったような同質的な変種が生まれつつあるという洞察と読めるだろう.この洞察から推測できることは,標準英語に生じている言語変化(の一部)は,標準英語に限定された視点からすれば新しい言語変化とみなすことができるかもしれないが,視野を広げて見れば,単に非標準変種にすでに存在していた言語項目が標準変種へ移入してきただけということもありそうだ,ということである.これは,方言借用 (dialectal borrowing) という過程に近い.Barber 自身の表現で言えば,次の引用で赤字で示したように "changes in acceptance" (受容の変化)ということになる.

Because of the change which is going on in the concept of standard English, and because of the social changes of the post-war period, some of the linguistic changes which we shall note will be changes in acceptance, rather than changes in actual usage. Usages which are not new, but which have previously been considered non-standard, are now coming to be accepted as standard by increasing numbers of educated speakers (though not always by the speaker of R. S. [Received Standard] proper). (28--29)

Barber の説く現代イギリス標準英語の言語変化の潮流は,一言でいえば "dialectal mixing" の傾向と要約できるが,彼の達識は,20世紀半ばという比較的早い段階で,同じ潮流がイギリス標準英語だけでなく世界英語にも観察されることを指摘した点に見いだされる.(アメリカ英語を強力な基盤としながらも)世界中の英語変種が混ざり合い,緩やかに均一化しているのではないかという観察である.

[W]ith the great increase in world-wide communications, it is probable that the various forms of English spoken in the world are now influencing one another more than formerly, and that the trend to greater dialectal mixing is therefore taking place in English on a world scale. (21)

これは,Crystal の提起する WSSE (World Standard Spoken English) に近い考え方である.[2010-10-09-1]の記事「アメリカ英語と conversion / diversion」で触れたように,相反する傾向,世界中の英語がちりぢりになって行く diversion の傾向を無視するわけにはいかないが,ELF が暗黙に目指している世界標準英語の確立という観点からは,Barber の1964年の観察と直感は評価に値すると考える.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

2011-09-04 Sun

■ #860. 現代英語の変化と変異の一覧 [pde][language_change][pde_language_change][exclamation_mark]

[2010-05-31-1]の記事「現代英語に起こっている言語変化」と[2011-01-11-1]の記事「現代英語の文法変化の一覧」で,現代英語に生じている言語変化の一覧を挙げたが,今回はその拡大版を作った.網羅的な一覧は作り得ないので,Barber, Bauer, Fennell, Potter, Leech et al. その他の諸文献で取り上げられているような言語変化および変異の項目を,参照用にまとめたものとして理解されたい.含めた項目の広がりと細かさは恣意的だが,中心に据えたのは "PDE linguistic changes and variations in spoken and written varieties of present-day Standard British and/or American English" である.より詳しい一覧としては,中尾を参照されたい.

通時的変化と共時的変異の区別は曖昧であり,明確に言語変化とみなせるかどうか疑わしい例もあるかもしれない.また,逸話や直感のレベルで言語変化と言い立てられているe例も含まれている.さらに,すべて現代英語で進行中の変化ではあるが,多くは現代英語で始まった変化ではない.多くは近代英語期から,あるいは中英語期以前から継続している変化であり,前史をもっている点にも注意したい.いずれの項目も,現代英語に生じている変化としてみなせるかどうか,検証するに値する項目ではある.

phonology

- centering of short vowels (Barber 42): yes, good

- change of /ɔː/ to /ɔ/ before /f/, /s/, and /θ/ (Barber 43): off, lost, cloth

- closer /ɔː/: lord used to be pronounced like lard today

- Continental pronunciation (Barber 72--74, Potter 31--32): Seine, Cherbourgh, Majorca, Sofia, Buenos Aires; quasi-, nuclei

- de-syllabification of pp adj. with -ed (#776): aged, beloved

- de-syllabification of /iə, uə/ to /i-ə, u-ə/ (Potter 18--19)

- diphthongisation of /iː/ and /uː/ (Barber 44--45): tea, two

- dramatic fronting of /uː/ and /ʌ/ in RP (Bauer 114--21)

- final /iː/ for /i/ (Barber 46--47): pretty, Derby

- fluctuation in pronunciation (#488, #766): applicable, dilemma, status

- h-dropping (#462): herb, homage

- initial /h/ for /wh/: where, what

- instable pronunciation of triphthongs (Potter 19--20): [faə], [fɑə], [fɑː]] for [faiə]

- intrusive (linking) -r (#500): the idea(r) of, law(r) and order

- intrusive stops (Barber 58--59): fan(t)cy, warm(p)th, leng(k)th

- loss of final alveolars (Barber 53--54): no(t) bad, ol(d) man, half pas(t) five

- loss of plosives (Barber 54): knocked, East Coast

- loss of /p/ from initial /ps/ and /pt/ (Barber 55): pseudo, psyche

- new weak forms of pronunciation (Barber 64): /srait/ (that's right), /fjuˈlaik/ (if you like), /ˈtsɔːl ˈrait/ (it's all right)

- Northern Cities Shift (#396)

- noun-verb stress alternation (#803, #804, #406)

- simplification of double consonants (Barber 54--55): a good deal, upside-down, lamp-post, prime-minister

- Southern Hemisphere Shift (#402)

- spelling pronunciation (#211, #212, #379): often, forehead

- spread of /ə/ in unstressed syllables (Barber 48--49): ability, women, useless, engine

- spread of glottal stops (Barber 60--61): butter, batman, button, not yet

- vocalic influence of "dark l (Barber 47--48): revolve, solve; salt, falter; milk

- voicing of intervocalic consonants (Barber 57): letter, better, British

- vowel shift in Estuary English (#465)

- word stress shift (#488, #769; #321, #342, #366): controversy, harass, Caribbean

- /ɛ/ for /eɪ/ (#541, #543): says, against

- yod-dropping (#841): dew, enthuse, lewd, new, suit, tune

morphology

- acronyms, initialisms, and alphabetisms (#625, #817): EU, UNESCO, asap

- active conversion (#394): to pluto

- active blending (#631, #625): electrocute, Singlish

- active shortening (Barber 89--91): telly, mike, sub, polio, bra

- affixation (#732, #133, #593, #420): -dom, -ish, -wise, super-, mini-

- back-formation (#108): baby-sit, escalator, ism, enthuse, liaise

- change in formation of new words (Bauer 38--40): blends and compounds grow while suffixation and neo-classical compounds decline

- conversion of phrasal verbs to nouns (Potter 171--73): breakout, getaway, layout, leftover, setup, walkout

- generalisation of the s-plural (#121, #161, #482): thesauruses, mouses, oxes

- headless compound (#420): pickpocket, sell-out

- -ic for -ical (Barber 115): comic, botanic, politic

- monosyllabism (Potter 76--78): ad, jet, op, quake

- regularisation of irregular verb conjugations (#178, #528): dreamed for dreamt, wedded for wed

- spread of the s-genitive to non-human nouns (#425): today's newspaper, the book's cover

- suffixation for semantic differentiation (Potter 74--76): emergency / emergence, continuance / continuation / continuity

- variants of the preterite of verb (#312): dove / dived, sung / sang, swum / swam

syntax

- analytical comparison of disyllabic adjectives (#403, #456, #425; Bauer 51--61): more polite, most polite for politer, politest

- change in case inflections of personal pronouns (Bauer 88): between you and I for between you and me; than myself to avoid the choice of either I or me

- change in non-finite clausal complementation (part of "Great Complement Shift") (Leech et al. 205)

- decline of wh-relatives in AmE (#424, #425; Bauer 66--83)

- decline of whom (#622)

- decline of auxiliary verbs like shall, ought (to), need(n't) (#677)

- decline of passive constructions (Leech et al. 164)

- development of new, auxiliary-like uses of certain lexical verbs: wanna for want to,

- do-support for have in BrE: Have you any money? and No, I haven't any money → Do you have / have you got any money? and No, I don't have any money / I haven't got any money

- do-support for be (Potter 132): Why don't you be a good boy?, Why on earth doesn't the fellow be reasonable?

- due to as a compound preposition (Barber138): Due to heart-failure, he suffered an early death.

- elimination of shall as a future marker in the first person (#301)

- expansion of phrasal verbs and compound verbs (Barber 140): run down; build up, start up

- extension of the progressive to new constructions (especially modal, present perfect and past perfect passive progressives: the road would not be being built / has not been being built / had not been being built / They are remembering the days of their childhood, You are surely imagining things

- fixed order of attributive adjectives (Potter 152--56): his five short brilliant creative years

- fluctuation of prepositions in phrases (#301): different to for different from

- further auxiliation of semi-auxiliaries and modal idioms (#64): gonna, have got to, be supposed to

- gerunds as attributives (Fennell 174): the come-backing Australian tennis player, Claire X is a rapidly becoming confused mother of four

- hyphenated attributives (Potter 106--107): an off-the-cuff opinion, round-the-clock discussions, hard-to-get-at volumes

- increase in negative and verbal contractions: is'nt, it's

- increase in the number and types of multi-word verbs (expanded predicates): phrasal verbs, have / take / give a + noun

- increase in title + name: Prime Minister Margaret Thatcher for Mrs Thatcher, the Prime Minister, young Lambeth housewife Amy Green for Mrs Green, a young Lambeth housewife

- less use of no-negation in contrast to not-negation (Leech et al. 241)

- like, same as, and immediately as conjunctions (#312)

- longer VPs (catenatives) (Fennell 174): He appears to wish to be able to carry on being examined by the same doctor.

- more use of adjectives as adverbs (#312): They pay them pretty good.

- more zero-relatives and that-relatives (Bauer 66--83)

- more use of less instead of fewer with countable nouns: less people

- more use of the preterite for the perfect (Fennell 175): I bought a new car for I've bought a new car

- more use of the get-passive (Leech et al. 164): get frightened, get mixed

- more use of the mediopassive (Leech et al. 165): Oilcloth wears well, Thr routes are designed to bicycle in a few hours.

- (multiple) noun adjuncts (#625, #425; Potter 107--13, Fennell 175): World Court, recreation facilities, for health reasons, on efficiency grounds, weapons technology; World Heath Organization, Trades union congress centenary, New York City Ballet School instructor, railway station waiting room murder inquiry verdict

- "noun disease" (Potter 100--05): London's growth is rapid for London is growing rapidly

- number concord of collective nouns (#312; Bauer 61--66): The Government has/have been considering further tax cuts.

- omission of the definite article (Potter 144--46): (the) university, (the) Government, (the) radio, all (the) winter

- omission of have and do (Barber 136--37): we done it, they been, you seen; What you want that for?, Where you think you're going?

- omission of Do you in questions (Barber 137): Like a cigarette?, Have a drink?

- omission of that in now that and so that (Barber 138)

- placement of frequency adverbs before auxiliary verbs even if no emphasis is intended: I never have said so

- plural attributives (Bauer 48): drugs courier for drug courier

- positive tags as afterthoughts (Potter 160): We all agree on this, or do we?, We know in our hearts that we shall be rewarded, or do we?

- revival of the 'mandative' subjunctive, probably inspired by formal US usage (#312, #325, #326): we demand that she take part in the meeting

- sentences becoming shorter (Barber 143)

- sort of and kind of as adverbs (Barber 138): meaning so to speak, if that is the right word for it

- spread of 'singular' they to formal and standard usage (#275; Bauer 148): Everybody came in their car

- suppressed prepositions (Potter 140--41): agree (with), approve (of), compensate (for), protest (against), cope (with)

- syntactic contamination (#737; Barber 139): both A but also B; between A to B, comprise of

- this and that as intensive adverbs (Potter 147): It is not all that simple.

semantics

- change in usage and meaning of words (#823, #755, #301): uninterested / disinterested, literally, hopefully

pragmatics

- decline of she for ships and countries (#852)

- decline of honorific vocatives such as Mr and Sir

- democratised mode of address as by first-names (Bauer 141--45)

- increase in questions (Leech et al. 242)

- popularisation of political correctness (#115): Ms, chairperson; refuse collector

- second person plural pronouns (#312, #529): y'all, you guys

lexicon

- change in sources of new words (Bauer 35--36): English grows while French, Latin, and Greek decline

- Cockney rhyming-slang since the World Wars (Barber 103): trouble and strife (wife), half-inch (to pinch), titfer (hat)

- general growth in vocabulary (#629, #623)

- Greco-Latin scientific vocabulary and its popularisation (Potter 90--98): ISV (International Scientific Vocabulary) such as pediatrics, arthritis, euphoria, claustrophobia, inferiority complex

- growth in e-vocabulary as a result of e-revolution

- new intensifiers (Barber 123--24): smashing, shattering, wizard, bang-on, super, super-duper, massive, fabulous

- new lexical euphemisms (Barber 125): slump / depression / recession / downturn

- proper names and trade names (Barber 95--97): diesel, kodak, Hoover, Biro

- revival of old (esp. war-related) words: frigate, corvette, armour

spelling

- -ise / -ize in BrE (#314; Bauer 134--35): emphasise, criticise, characterise, summarise, specialise

- "pronunciation spelling" (#799, #825): lite, thru, warez

punctuation

- fewer exclamation marks and semi-colons (Leech et al. 245)

- growth in parenthetic sentences (Barber 143): Boxer Bill Smith (he will be twenty-four to-morrow) has signed a contract to fight. . .

- increase of quoted speech (Leech et al. 248)

- less use of apostrophes (Bauer 132--33): the 1969s

- less use of hyphens (Potter 58--59): yearbook for year-book or year book; today for to-day

- more use of quotes (Potter 56--57): to impress the uninitiated?

- preference for lowercase (Potter 59--60): neo-platonic for Neo-Platonic or neo-Platonic

- smileys and emoticons (#808): :-) and :-(

- unindented address lines (Bauer 132)

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

・ 中尾 俊夫 著,児馬 修・寺島 迪子 編 『変化する英語』 ひつじ書房,2003年.

2011-07-01 Fri

■ #795. インターネット時代は言語変化の回転率の最も速い時代 [speed_of_change][language_change][internet][netspeak][pde_language_change]

インターネットの到来により,言語の使用のあらゆる次元における慣習が変化しつつある.関連語彙の増殖はもとより,NetSpeak に特有の書記習慣の発達,簡略化した文法の多用,新しい語用慣習の模索など,近年の通信技術の発展にともなう言語変化の回転率は,人類の言語史上,最も著しいものといえる.そして,この技術革新にとりわけ大きな影響を受けているのが,英語であることは疑いを容れない.

これらの多くの言語変化が,今後も長らく存続することになるのか,あるいは一過性のものであり次に来たる新たな変化に置換されるのかは現時点では分からない.したがって,言語変化の定着率が言語史上もっとも著しい時代であるかどうかは未知だが,少なくとも言語変化の回転率(そして絶対量)という点では,おそらく歴史上に類を見ないといえるだろう.そして,今後もこの回転率はさらに増加してゆくものと予想される.

やや長いが,Crystal, The English Language の第8章 "The Effect of Technology" の最終段落を引用する.

The speed with which Internet usages are taken up is unprecedented in language change --- another manifestation of the influence of the technology on English. Traditionally, a new word entering the language would take an appreciable time --- typically a decade or two --- before it became so widely used that it would be noted in dictionaries. But in the case of the Internet, a new usage can travel the world and receive repeated exposure within a few days. It is likely that the pace of language change will be much increased through this process. Moreover, as word-inventors all over the world now have a global audience at their disposal, it is also likely that the amount of linguistic innovation will increase. Not by any means all innovations will become a permanent feature of the English language; but the turnover of candidates for entry at any one time is certainly going to be greater than at any stage in the past. Nor is it solely a matter of new vocabulary, new spellings, grammatical constructions, patterns of discourse, and regional preferences (intranational and international) can also be circulated at an unprecedented rate, with consequences that as yet cannot be anticipated. (140)

コミュニケーション技術の革新の時代には,言語は大きく変化する.文字,紙,印刷術,タイプライター,電話,ラジオ,映画,テレビ,コンピュータ,インターネット.これらの発明の後には,対応する言語の変化と言語使用慣習の変化が続いた.近年のインターネット関連技術が,一連のコミュニケーション技術革新の最終章を飾っているとは考えられず,現在では予想のつかない新技術が次の時代を飾るだろうことは間違いない.しかし,少なくとも現在に至る技術革新の歴史のなかでは,このインターネットの到来ほど大規模に言語変化を誘引した技術革新はないだろう.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-01-12 Wed

■ #625. 現代英語の文法変化に見られる傾向 [pde][language_change][grammaticalisation][colloquialisation][americanisation][sociolinguistics][pde_language_change]

Svartvik and Leech によると,現代英語の書き言葉文法の変化は以下の3つの傾向を示しているという (206).

・ Grammaticalization --- Items of vocabulary are gradually getting subsumed into grammatical forms, a well-known process of language change.

・ Colloquialization --- The use of written grammar is tending to become more colloquial or informal, more like speech.

・ Americanization --- The use of grammar in other countries (such as the UK) is tending to follow US usage.

1点目の grammaticalization ( see [2010-06-18-1] ) は現代英語に特有の変化(のメカニズム)というわけではないが,Svartvik and Leech は現代英語に顕著だと考えているのだろうか.著者らの念頭には,例えば[2010-05-31-1]や昨日の記事[2011-01-11-1]で触れた semi-auxiliaries や extension of the progressive があるのだろう.

2点目の colloquialization は現代の談話の民主化傾向 ( democratization ) とも関連するが,単純に書き言葉が話し言葉へ同化しつつあるということを意味するわけではない.同様に,3点目の Americanization が単純に BrE が AmE 化しつつあるということを意味するわけではない.この2つの傾向は確かに部分的に重なり合っており,それぞれ自身も単純に記述できない複雑な過程である.

上述の著者の1人である Leech が別の共著者と著わした Leech et al. のなかでは,もう1つの傾向として "densification" (50) あるいは "the effects of 'information explosion'" (22) が指摘されている.それによると,増大し続ける情報をできるだけコンパクトに効率よく言語化しようとする欲求が高まっているという.その具体的現われが,brunch, smog などの かばん語 ( blend ) や AIDS, NATO などの 頭字語 ( acronym ) や New York City Ballet School instructor などの名詞連鎖だろう.

かりに現代英語の書き言葉文法の変化に関して colloquialization, Americanization, densification などといった傾向を受け入れるとすると,次に文法変化と社会変化の相関関係を疑わざるを得ない.もし社会変化が文法変化の方向を定めているとすれば,それは実に興味深い.従来,確かに社会変化が語彙変化を誘発するということは言語の常であったし,言語接触や方言接触が言語の諸側面に変化の契機をもたらすことも常であった(実際に Americanization は後者に相当する).しかし,それ以外の社会の変化,より具体的に言えば "the broader changes in the communicative climate of the age" が,間接的ながらも,言語のなかでもとりわけ抽象的な部門である文法に影響を及ぼすというのは,決して自明のことではなかった.

Leech et al. は,社会変化の文法変化に及ぼす影響について次のように述べている.

More often than not there are links between grammatical changes, on the one hand, and social and cultural changes, on the other. Such links may not be as obvious as the links between social change and lexical change, and they are certainly more indirect. Again and again, however, the authors have discovered that, especially when it comes to explaining the spread of innovations through different styles and genres, apparently disparate grammatical 'symptoms' can be traced back to common 'causes' at the discourse level. Exploring the connections between the observed shifts in grammatical usage (the nuts and bolts of the system, as it were) and the broader changes in the communicative climate of the age, which are reflected in the performance data that the corpora are made up of, is a fascinating challenge not only for the linguist. (Leech et al. 22)

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-09 Sun

■ #622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題 [language_change][grammatical_change][speed_of_change][style][relative_pronoun][interrogative_pronoun][pde_language_change]

[2011-01-07-1],[2011-01-08-1]で,文法変化が時間をかけて徐々に進行するものであることを述べた.ここから,典型的には,文法変化の観察は少なくとも数世代にわたる長期的な作業ということになる.長期間にわたって文法変化の旧項目が新項目に徐々に取って代わられてゆく速度を計るには,途中のいくつかの時点で新旧項目の相対頻度を調べることが必要になる.ここに,コーパスを利用した統計的な研究の意義が生じてくる.Leech et al. (50) は,通時変化の研究では頻度の盛衰こそが重要であると力説している.

Theorizing about diachronic changes has focused primarily on the processes whereby new forms are initiated and spread, and until recently has paid comparatively little attention to the processes by which the range and frequency of usage contracts, and eventually disappears from the language. . . . one of the message we wish to convey is that frequency evidence is far more important in tracing diachronic change than has generally been acknowledged in the past.

Leech et al. (8) に引用されている以下の Denison の評も同様の趣旨で統語変化について述べたものだが,多かれ少なかれ形態変化にも当てはまるだろう(赤字は転記者).

Since relatively few categorial losses or innovations have occurred in the last two centuries, syntactic change has more often been statistical in nature, with a given construction occurring throughout the period and either becoming more or less common generally or in particular registers. The overall, rather elusive effect can seem more a matter of stylistic than of syntactic change, so it is useful to be able to track frequencies of occurrence from eModE through to the present day. (Denison 93)

この引用文の重要な点は,往々にして統語変化が統計的 ( statistical ) な問題であると同時に文体的 ( stylistic ) な問題であることを指摘している点である.例えば,現代英語における疑問代名詞・関係代名詞 whom の衰退は,進行中の文法変化の例としてよく取り上げられるが,格 ( case ) に関する純粋に統語的な問題である以上に,統計的かつ文体的な問題ととらえるべきかもしれない.「統計的」というのは,統語環境による whom と who の区別それ自体は近代英語期以来あまり変化していず,あくまで両者の頻度の盛衰の問題,通時コーパスで盛衰の度合いを確認すべき問題だからである.

「文体的」というのは,書き言葉と話し言葉の別,またテキストのジャンルによって whom の頻度が大きく異なるからである.格という統語的な区別が前提になっているとはいえ,whom / who の選択には formality という文体的な要素が大きく関わっているということは,もはやこの問題を純粋に統語変化の問題ととらえるだけでは不十分であることを示している.

whom / who に関わる選択と文法変化については多くの先行研究があるが,現状と参考文献については Leech et al. の第1章,特に pp. 1--4, 12--16 が有用である.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2010-05-18 Tue

■ #386. 現代英語に起こっている変化は大きいか小さいか [pde][language_change][variety][pde_language_change]

逆説的なことに,現代英語に起こっている変化は大きくもあり小さくもある.英語史を眺めると,言語変化が著しく起こったように見える時代もあればそうでない時代もある.古英語から中英語にかけての形態の変化,中英語から近代英語にかけての語彙構造の組み換えや大母音推移などは大変化の部類に入るだろう.一方,直近300年くらいを見てみるとそれほど大規模な言語変化は起こっていないように見える.この意味では,現代英語の言語変化は小さい.

しかし,見方を変えると現代英語はこれまでになく著しく変化しているとも考えられる.直近300年くらいで英語という言語の社会的な位置づけは大きく変化してきたし,今も変化し続けている.18世紀終わりまでに学校文法がほぼ成立し標準英語が固定したかと思えば,19世紀には際立った英語の変種が世界中に出現しだし,同世紀の後半以降はなかんずくアメリカ英語が台頭してきた.英語は数々の変種を生み出しながら地理的に広がってゆき,英語ネットワークとでもいうべき複合体を作り上げてきた.

現代英語に起こっている変化が大きくもあり小さくもあるという上記の矛盾は,標準英語の内と外という観点で考えると解消される.標準英語の内部で起こる変化,伝統的に英語史で取り上げられてきたような言語変化については,現代では目立ったものはない.しかし,標準英語の外では数々の変種が生まれ,それぞれが言語的にも独自の特徴を示しながら発展してきている.この意味では現代英語の変化は著しい.Svartvik and Leech の言葉を借りると次のようになる.

It is a paradox of late Modern English that the language seems to have been changing more, and yet it seems to have been changing less. The speed of change seems to have been accelerating, if we look at the massive growth of variation in English worldwide. With geographical spread have come divergences, especially in the form of new Englishes and creoles . . . . But if we look only at standard English, the language seems to have been changing more slowly. (191)

現代英語の変化を考える上で,二つの観点があることを区別しておくことは必要だろう.関連する話題については「銀杏の葉モデル」を示した[2010-03-12-1]や[2010-04-01-1]でも触れたので要参照.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow