hellog〜英語史ブログ / 2010-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010-05-31 Mon

■ #399. 現代英語に起こっている言語変化 [pde][language_change]

現代英語にも言語変化は確実に起こっている.[2010-05-18-1]の記事でみたように,Inner Circle で話されている標準英語を考えるかぎりでは,中英語期などに比べると現代英語期に起こっている変化の規模は確かに小さいといえるだろう.しかし,英語という言語を構成するどの部門 ( components ) ( see [2010-05-09-1] ) でも何らかの変化が進行中である.今回は,Svartvik and Leech, Chapter 11 辺りを中心に据えながら,現代英語の英米標準変種に起こっている言語変化とその種となる variation の項目を部門別にリストアップしてみる.もちろん網羅的ではないが,現代英語の言語変化の概観にはなるだろうと思われる.本ブログ内の記事で関連事項を取りあげたことのあるものについては,リンクを張った.

・ phonetics, phonology

・ Northern Cities Shift

・ vowel shift in Estuary English

・ stress shift as in Caribbean, controversy, and harass

・ stress shift in diatones

・ rhotic or non-rhotic /r/ in New York City ( in Labov's sociolinguistic study )

・ spelling pronunciation as in often

・ morphology

・ apostrophe-s genitives

・ regularisation of nominal plurals in favour of -s as in mouses, octopuses, and thesauruses

・ syntax

・ semi-modals such as (be) supposed to and have got to

・ present progressive constructions

・ negative contractions

・ relative clauses with that or zero

・ revival of subjunctive

・ catenation of words as in New York City Ballet School instructor

・ semantics

・ semantic bleaching by grammaticalisation (cf. semi-modals above)

・ singular they

・ pragmatics

・ honorific vocatives such as Mr and Sir on the decrease

・ first-name terms on the increase

・ gender-neutral pronouns

・ second person plural pronouns such as y'all and you guys

・ lexicology, word formation

・ political correctness

・ e-vocabulary as a result of e-revolution

・ alphabetisms and acronyms especially in Netspeak

・ blends

・ conversion

・ spelling

・ emoticons such as :-) and :-(

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2010-05-30 Sun

■ #398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める [indo-european][world_languages][statistics][demography]

印欧語族 ([2009-06-17-1]) は世界最大の語族であり,世界最大の母語話者人口を誇っている.他書(何だったか失念)では印欧語族は世界の 1/4 を占めると記されており,私もその概数をそのまま信じて本ブログでも [2009-08-05-1] で言及したことがあった.ところが Ethnologue の Table 4. Major language families of the world によると相当に異なる数値が提示されている.印欧語族に属する諸言語は,世界人口の 45.67% に相当する27億余りの人々によって話されているという.1/4 どころかほぼ半数であり,大きな違いだ.人口統計は様々な前提・仮定の上ではじき出されるものなのでなかなか評価が難しいが,Ethnologue に基づく限り,2位のシナ・チベット語族 ( Sino-Tibetan ) の人口 12.5 億人を大きく引き離してのトップである.昨日の記事[2010-05-29-1]でまとめた母語話者数による言語のランキング表でも,トップ10言語のなかで7言語までが印欧語族に属するので,世界における影響力が知れよう.

Ethnologue の Summary by language family によると,世界の言語は116の語族 ( language family ) に分かれ,そのなかの主要6語族のみで世界の言語の 2/3 を占め,世界の人口の 5/6 を占めるという.

また,Ethnologue の Indo-European の区分 では,印欧語族を Albanian, Armenian, Baltic, Celtic, Germanic, Greek, Indo-Iranian, Italic, Slavic の9語派に下位分類していることがわかる.

2010-05-29 Sat

■ #397. 母語話者数による世界トップ25言語 [statistics][world_languages][demography]

このブログでも何度も参照している Ethnologue の16版が2009年に出版された.オンライン版の Ethnologue で世界の言語にまつわる様々な数値を眺めていたら,英語の母語話者人口について新事実に出くわした.Table 3. Languages with at least 3 million first-language speakers によると,英語はスペイン語に僅差で追い越され,2位から3位に転落していたのである.すっかり見逃していた.

以下は上記のページから取った上位25位までの言語のデータを見やすくまとめたもの.右隅の列には,1996年出版の Ethnologue 13版に基づく数値を比較のために添えた( Graddol, p. 8 から埋められた部分のみ).Hindi については,Hindi と Urdu を一つとして扱った場合の数値をかっこ内に示した.

| Rank | Language | Primary Country | Countries | Speakers (16th ed, 2009) | (13th ed, 1996) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Chinese | China | 31 | 1,213 million | 1,123 |

| 2 | Spanish | Spain | 44 | 329 | 266 |

| 3 | English | United Kingdom | 112 | 328 | 322 |

| 4 | Arabic | Saudi Arabia | 57 | 221 | 202 |

| 5 | Hindi | India | 20 | 182 (242.6 with Urdu) | (236 with Urdu) |

| 6 | Bengali | Bangladesh | 10 | 181 | 189 |

| 7 | Portuguese | Portugal | 37 | 178 | 170 |

| 8 | Russian | Russian Federation | 33 | 144 | 288 |

| 9 | Japanese | Japan | 25 | 122 | 125 |

| 10 | German | Germany | 43 | 90.3 | 98 |

| 11 | Javanese | Indonesia | 5 | 84.6 | |

| 12 | Lahnda | Pakistan | 8 | 78.3 | |

| 13 | Telugu | India | 10 | 69.8 | |

| 14 | Vietnamese | Viet Nam | 23 | 68.6 | |

| 15 | Marathi | India | 5 | 68.1 | |

| 16 | French | France | 60 | 67.8 | 72 |

| 17 | Korean | South Korea | 33 | 66.3 | |

| 18 | Tamil | India | 17 | 65.7 | |

| 19 | Italian | Italy | 34 | 61.7 | 63 |

| 20 | Urdu | Pakistan | 23 | 60.6 | |

| 21 | Turkish | Turkey | 36 | 50.8 | |

| 22 | Gujarati | India | 20 | 46.5 | |

| 23 | Polish | Poland | 23 | 40.0 | |

| 24 | Malay | Malaysia | 14 | 39.1 | 47 |

| 25 | Bhojpuri | India | 3 | 38.5 |

この十数年の間で,トップを走っていた中国語と英語の母語話者数の伸び率は少ないが,4位につけていたスペイン語の伸び率は24%近くになる.一方,十数年前には3位につけていたロシア語が激減した.(ただし,これについては数え方の問題があるようで,別の独立した統計によれば当時のロシア語の母語話者数は 155 million ということだった.Ethnologue の 288 million とは著しい差である.)日本語はなんとかトップ10以内の座を守っているが,ヨーロッパの主要語とされるドイツ語やフランス語は低迷気味だ.

爆発的な影響力を誇るのはインドの言語である.Hindi を筆頭に,Telugu, Marathi, Tamil, Gujarati, Bhojpuri がトップ25位に入っている.トップ50位までに,主としてインドで行われている言語が14も入っているのだから驚きだ.Bengali や Lahnda などを合わせるとインド亜大陸の猛威を感じざるを得ない.

使用されている国の数でいうと,英語が群を抜いている.母語話者の数値だけでは表現されない実力があるということだろう.同様に,非母語話者の数を加えて評価すれば,相当に見栄えの異なるランキング表になるだろう.

英語使用国の人口増加率については[2010-05-07-1]を参照.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2010-05-28 Fri

■ #396. Northern Cities Shift [northern_cities_shift][vowel][ame][language_change][map]

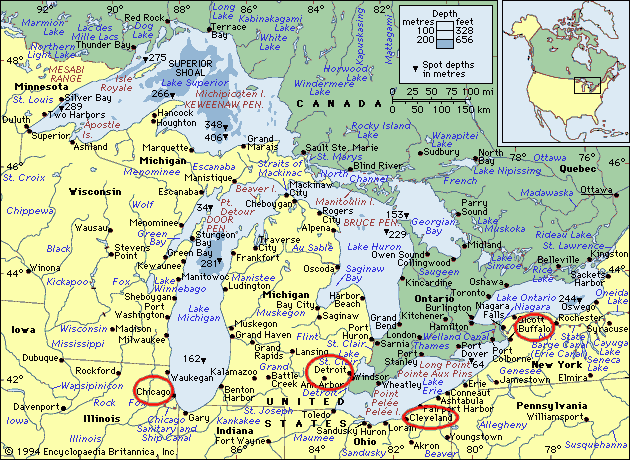

英語史で母音推移といえば,Great Vowel Shift ( see [2009-11-18-1] ) が圧倒的に有名だが,類似した母音推移は,Late Middle Chinese に生じたものなど世界にも例がある.現代英語に生じている母音推移としては,BrE で広がりをみせている Estuary English のものがよく知られているが,AmE にも五大湖南岸の大都市で生じている Northern Cities Shift も有名である.

Northern Cities Shift は Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo などの諸都市を核に周辺の州へも拡大している様子である(下の地図を参照).

GVS が長母音に起こっているのに対して,NCS は短母音に起こっているのが特徴的である.おもしろいことに,英語史では長母音の変化こそ頻繁に起こっているが,短母音は古英語以来かなり安定しており,体系的に推移したことはない.NCS は,英語の短母音体系が千年以上の眠りから覚めて,歯車のようにゆっくりと回り出しかのような珍しい母音推移である.NCS は,AmE のなかでも特に中立的で標準的な General American の発音をもつとして自他共に評価していた Michigan などで生じているので,今後,どのような展開を示すかが気になるところである.

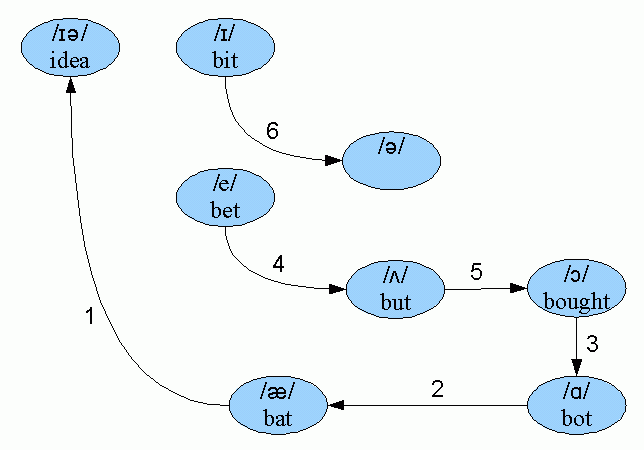

母音推移は,下の図でまとめられる.

新しい母音音素が増えたわけではなく,あくまで既存の体系のなかで chain shift が起こっているだけである.生起したとされる順番を見る限り,push chain と drag chain の両機構が働いているようだ.

これは慣れないとコミュニケーションの阻害要因になるだろうなあ.Ann (女子) が Ian (男子)になってしまう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 239--41.

2010-05-27 Thu

■ #395. 英語のロマンス語化についての評 [romancisation]

[2010-05-24-1]の記事で,英語がロマンス語化したことについて Gachelin の評を引用した.英語にとってフランス語はラテン語やギリシャ語を隠蔽したトロイの木馬であるという見解は,優れた比喩として他書でも引用されているのを読んだことがある.Gachelin は論文中でこの名言を発するまでに,自らも類似した評をいろいろと漁ったようで,その論文は一種の英語のロマンス語化についての語録とでもいうべきものになっている.

そのまま引用しておけばいずれ何かで利用できるかもしれないと思ったので,下にいくつか挙げておく.Gachelin が引用している元の文献の書誌は省略.

In Lezzioni sul lessico inglese (p. 53), V. Pisani underlines the Romance character of English, due pre-eminently to all those French loan-words giving the language 'un aspetto in parte net-latino', which in its own turn increases the 'facilità di acclimatazzione' of Latin words, exactly as in a genuine Romance speech. (Gachelin 10)

English has dived into the Latin stream, 'both naked and wearing the clothes of Old French' (Burgess, Language Made Plain, p. 169), . . . . (Gachelin 11)

On 22 Feb 1850, Thomas Watt read a paper to the Philological Society, 'On the probable future position of the English language', in which he stated that 'English is essentially a medium language' uniting, 'as no other language unites, the Romanic and the Teutonic stocks', concluding that such a language might become 'the most widely spoken language on earth'. (Gachelin 12)

Chenevix Trench also praised English as 'the one language of Europe which thus serves as connecting link between the North and the South, between the languages spoken by the Teutonic nations of the North and by the Romance nations of the South', acting as 'a middle term betwe[e]n them' (English Past and Present, pp. 36--37). (Gachelin 12; the insertion of [e] mine)

. . . Jakob Grimm celebrated in English 'a surprisingly intimate union of the two noblest languages in modern Europe, the Teutonic and the Romance', prophesying its role as a 'world-language' (Gachelin 12)

Since English is more than half Latin in its vocabulary, the whole American continent might be said to be predominantly Latin, whatever dictionary, diccionario, diciónario or dictionnaire you may consult. (Gachelin 12)

'English-speaking peoples are helped in learning the vocabulary of both Romance and Germanic languages by their own twin heritage' (Anthony Burgess, Language Made Plain, p. 145). (Gachelin 13)

. . . as Sir Francis Palgrave once put it, 'the warp may be Anglo-Saxon, but the woof is Roman as well as the embroidery. (Gachelin 14)

Gachelin 自身は,ゲルマン世界とロマンス世界をつなぐ架け橋としての英語(語彙)の役割を肯定的にとらえ,英語が世界語としてふさわしいことを説いている.

しかし,私見では,それはあくまで後付けの結果論である.英語は語彙がロマンス化してきたがゆえに世界語になりつつあるわけではない.世界語になりつつある今,歴史を振り返ってみたら,英語は語彙的にロマンス化していたとわかった,ということではないか.また,Gachelin が考えている架け橋は,あくまでゲルマンとロマンスの架け橋であって,世界の架け橋ではない.この辺りにヨーロッパ中心の発想が潜んでいるように思われる.

・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.

2010-05-26 Wed

■ #394. to pluto は2006年の Word of the Year [conversion][ads][woy]

[2010-01-15-1]の記事で掲載したが,昨日の記事[2010-05-25-1]の関連スライドで取りあげた to pluto 「降格させる」は American Dialect Society により2006年の英語流行語大賞に選ばれた有名な動詞である.

2006年8月の国際天文学連合 ( IAU ) の総会で惑星の定義をめぐり議論が白熱したことは記憶に新しい.その議決で冥王星 ( Pluto ) は惑星ではなく準惑星 ( dwarf planet ) として再定義されることになり,いわば「降格」することになった.冥王星は太陽系第9番目の惑星として世界に広く親しまれていただけに,IAU の議決は世界にショックを与えるとともに,冥王星を降格と結びつける社会的なジョークが生まれた.その一つが,動詞 to pluto である.ADS によれば,この動詞は次のように定義される.

To pluto is to demote or devalue someone or something, as happened to the former planet Pluto when the General Assembly of the International Astronomical Union decided Pluto no longer met its definition of a planet.

以下に,例文を三つほど.

・ Pluto got plutoed, but it still won WOTY [Word of the Year].

・ He was plutoed like an old pair of shoes.

・ A recent Andy Borowitz humor column . . . reports that the Bush presidency has been plutoed: An international group of scientists who demoted the planet Pluto to dwarf status three months ago met in Oslo, Norway today and reclassified the Bush White House as a dwarf Presidency. . . . with the President's approval rating in a free fall, it became clear even before the scientists convened that some sort of reclassification along the lines of the Pluto demotion was in order.

固有名詞 Pluto を小文字化し動詞化するという芸当ができるのも,英語に conversion という語形成の手段が与えられているからである.日本語では,元読売巨人軍投手にちなんだ「江川る」(強引に物事を進める)などが to pluto の転用に近いと思われれるが,英語は何しろ「る」も何もつけずにそのまま品詞転換してしまい,-ed まで付加されてしまうのだからものすごい.conversion については [2009-11-03-1] を参照.

to pluto の詳細は,2007年1月5日付の ADS オンライン記事とPDFのプレスリリースを参照されたい.

2010-05-25 Tue

■ #393. Venus は欲望の権化 [etymology][latin][loan_word][rhotacism]

金星探査機「あかつき」が2010年5月21日(金)の日本時間の午前6時58分に種子島より打ち上げられた.宇宙航空研究開発機構 JAXA ではあかつき特設サイトを立ち上げている.金星に着くのは今年の12月ということで,長旅がたった今始まったところである.

Venus はご存じローマ神話のヴィーナス(あるいはウェヌス)のことで,春・花園・豊饒の女神である.後にギリシャ神話の愛・美の女神 Aphrodite と同一視された.惑星の英語名にはローマ神話の神の名があてがわれており,Venus は金星に対応している.ラテン語 Venus の原義は「肉体的な愛」でありヴィーナスのイメージの象徴であるが,さらに起源を遡ると印欧祖語の *wen- 「欲望」に行き着く.この語根と原義は,英語本来語の wish に反映されている.

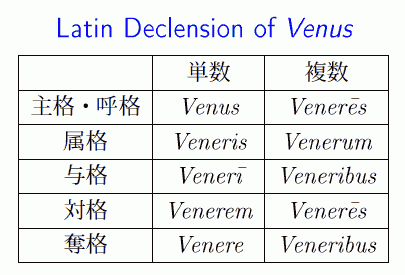

ラテン語では,語尾の s が屈折による音声環境の変化により r と交替する例が頻繁に起こる.母音に挟まれた /s/ が /z/ を経由して /r/ へと変化する rhotacism ( see [2009-06-03-1] ) はラテン語に限らず英語を含めゲルマン諸語にも広く起こっている.現代英語にはその痕跡が散発的にしか反映されていないものの,ラテン語の場合には屈折の形態論に共時的に埋め込まれている.例えば Venus の屈折は以下の通りである.

屈折表から,Venus が Vener- という交替語幹をもつことが分かるだろう.実際に,Venus と語源的に関連する多くの語が r をもっている.英語に借用された Venus の関連語を挙げてみよう.

venerable 「尊ぶべき」, venerate 「尊敬する」, venereal 「性病の」, venery 「好色;狩り,猟」, venial 「(罪が)重くない,軽い」 cf. venison 「猟獣の肉,鹿肉」

愛,敬愛,許し,欲望,肉欲,肉といった意味のつながりが見えるだろう.

Venusian 「金星の;金星人」という語があるが,これは直接にラテン語の語形成に由来するものではないことは s の保持から明らかである.Venus + -ian という派生語で,英語側の取ってつけたような語形成である.案の定,OED での初例は1874年のSF小説で,歴史の浅い語だった.

今回の話題に関しては授業で英語史5分ネタとしてスライドで取りあげたので,そちらもどうぞ.

2010-05-24 Mon

■ #392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化 [word_formation][loan_word][french][latin][greek][neo-latin][lexicology][romancisation]

昨日の記事[2010-05-23-1]で取りあげた antidisestablishmentarianism という語を英語史の視点からみると,英語のロマンス語化が,語や形態素という表面的なレベルだけではなく,語形成や形態論の規則という抽象的なレベルにまで染みこんでいるという点が意義深い.

一般に英語がロマンス語化したというときには,中英語期のフランス単語の大量借用が出発点として念頭におかれるのではないか.確かに古英語期やそれ以前の大陸時代にも英語はラテン語と接してきたので,ロマンス語への慣れは多少はあったといえるが,本格的なロマンス語化の引き金を引いたのは中英語期のフランス語との接触に他ならない.フランス語が開始したこのロマンス語化の波に乗るかのように,次の初期近代英語期にラテン語単語が大量に英語に流れ込んだ.さらに,このフランス語とラテン語の流れには,実はギリシャ語要素も隠れて多く含まれており,近代英語期から現在までに多くのギリシャ語形態素が英語へ供給された.中英語以来の英語語彙のロマンス語化,より正確には Greco-Latin 化は,[2010-05-16-1]の記事でも述べた通り,The Great Vocabulary Shift とでも名付けたくなるくらいに英語の概観を一変させた.

しかし,仏・羅・希は単に語や形態素を英語に供給しただけではない.英語は長期の接触と影響により,ラテン語やギリシャ語の語形成規則や形態論規則を半ばネイティブであるかのように獲得してしまったのである.現在,日々新しく作られている科学用語や専門用語に主として用いられている言語的リソースは Neo-Latin と呼ばれるが,これはラテン語やギリシャ語の形態素をラテン語やギリシャ語の形態規則にのっとって派生・合成させる仕組みといってよい.標題の antidisestablishmentarianism は Greco-Latin 要素とその組み合わせ規則にのっとった典型的な Neo-Latin の語であるが,フランス単語やラテン単語としてではなく,あくまで英単語として造語された点がポイントである.英語のロマンス語化は,語彙のみの表面的な現象だと見なされることがあるが,現代英語の生きた語形成にも非常に大きく貢献している点で,もっと積極的に評価してもいいのではないか.

フランス語が窓口となり英語がロマンス語化してきた経緯と意義については,Gachelin の評が言い得て妙である.

French acted as the Trojan horse of Latinity in English, the sluice gate through which Latin was able to pour into English on a scale without any equivalent in any Germanic language. The process of 'classicization' which had originated in Greece was to spread from Latin to Romance languages, and via French to English. (9--10)

・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.

2010-05-23 Sun

■ #391. antidisestablishmentarianism 「反国教会廃止主義」 [word_formation][japanese][lexicology][romancisation]

[2009-06-30-1]の記事で,英語で最も長い単語として45文字19音節からなる pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis を紹介したが,これは一般の辞書には載っていない,意識的に合成された超専門語である.一般の辞書に載っていることが多い最長の単語と言われるのは antidisestablishmentarianism である.28文字12音節の堂々たる長語である.

OED によると初出は1900年で,次のように定義が与えられている.

Properly, opposition to the disestablishment of the Church of England (rare): but popularly cited as an example of a long word. So antidisestablishmentarian.

イギリスで19世紀から20世紀初頭に起こった国教会の廃止 ( disestablishment ) の運動に反対した人々の主義を指す.England ではこの主義が成功して国教会は現在に至るまで守られているが,Wales, Scotland, またローマ・カトリック教徒の多い Ireland では廃止論が影響力を持ち,国教分離が進んだ.

形態素としては anti-, dis-, establish, -ment, -arian, -ism と6部分に分割できる.一語のなかに形態素をこれほど長く数珠つなぎにできるのかと驚きあきれるかもしれないが,日本語の「反国教会廃止主義」だって負けていない.日本語母語話者はこの手の数珠つなぎには慣れっこのはずである.ただ,アルファベット28文字だと目がちかちかするのは確かである.

おもしろいのは,両言語ともに,数珠つなぎの全要素が非本来語由来の形態素であることだ.英語の6形態素はすべて(究極的にはギリシャ語もあるが)ラテン語かフランス語に由来する形態素であり,日本語の8漢字はすべて漢語である.長く専門的な語は,いずれの言語でも大陸からの「レベルの高い」形態素から成り立っているのが普通である.[2010-03-27-1], [2010-03-28-1]の記事で両言語の語彙の三層構造をみたが,改めて日英の言語文化の比較は興味深い.

2010-05-22 Sat

■ #390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2) [french][loan_word][false_friend][pde_characteristic]

[2009-09-27-1]の記事で,現代英語の5特徴 ( [2009-09-27-1] ) の一つ Cosmopolitan Vocabulary が,英語学習者にとって Baugh and Cable のいうような asset ではなく,むしろ liability なのではないかと論じた.Baugh and Cable の議論では,フランス語母語話者など,英語の語彙に大きな影響を与えた言語の母語話者が英語を学習する場合のことを主に念頭においている節がある.フランス語母語話者は,英語を学習する際になじみ深い語に出会う確率が高く,心理的にも実際的にも学習しやすいはずだという理屈だろう.

この議論について Granger が興味深い論文を書いている.大量のフランス借用語の存在が,フランス語を母語とする英語学習者にとって必ずしもプラスに機能しているとは限らないかもしれないという趣旨の論文である.

中英語以降,多くのフランス単語が英語に借用されてきたが,現在までに両言語で独立して意味変化が生じてきた結果,英仏間で意味の食い違いを示す対応語ペアが量産されてしまった.こうしたペアは学習者用辞書の世界などでは false friends ( F "faux amis" ) として知られている.例を挙げれば,英語 fabric は「織物,繊維」を意味するが,対応するフランス語の fabrique は「製造所」を意味する.英語へ借用された当初は「宗教建築物」という意味の一致があったが,時間とともに意味上はまったく別の語に変化してしまった.フランス語を母語とする英語学習者にとって,こうした例は形態がほぼ同じだからこそかえって目を欺くものとなる.

Granger によると,読んだり聞いたりという perception については,フランス借用語の存在はフランス母語話者にプラスに機能するようだという.perception では,文脈も手伝って false friends に欺かれる可能性が減少するからかもしれない.ところが,書いたり話したりする production では,必ずしもプラスに働いているとは言えないという研究結果が出た.ICLE ( the International Corpus of Learner English ) の一部で,フランス語母語話者による英作文を収集したコーパスに基づいて調査した結果,英語母語話者と比べてフランス借用語の使用頻度が意外にも低かったという.むしろゲルマン系の本来語の頻度が高かったのである.

Granger はその説明として二つの可能性を指摘している.一つは,外国語として英語を学習する者にとっては,できるだけ基本的な易しい語彙を用いたほうが安全で確実だという戦略が働いているというものである.もう一つは,フランス語母語話者として false friends の罠に十分に気付いており,確信がない場合にはフランス借用語の使用をあえて避ける心理が働いているというものである.一方で,上級の英語学習者でも false friends による誤りが頻繁に起こることが確認されており,英語学習の壁になっていることも示されている.

まとめれば,フランス語を母語をする英語学習者にとって,少なくとも production に関する限り,英語内のフランス借用語の存在は意外とやっかいなものであるという可能性が浮かび上がったといえる.この可能性が今後の詳細な調査で確かめられれば,Cosmopolitan Vocabulary を現代英語の長所ととらえる Baugh and Cable の議論の前提が崩れることになるだろう.

語彙の豊かさが現代英語の「特徴」であることは変わらないだろうが,「特長」ではないという主張をサポートする材料になりそうである.

There is no doubt that the strong Romance influences exerted on the English language over the centuries have made it a richer language. From the foreign language learner's perspective, however, it seems as though it has also made it more difficult to master, creating lexical choices which they make at their peril. ( Granger 118 )

・ Granger, Sylviane. "Romance Words in English: from History to Pedagogy." Words: Proceedings of an International Symposium, Lund, 25--26 August 1995, Organized under the Auspices of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities and Sponsored by the Foundation Natur och Kultur, Publishers. Ed. Jan Svartvik. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1996. 105--21.

2010-05-21 Fri

■ #389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先 [jute][history][germanic][popular_passage][dialect][kyng_alisaunder][map][anglo-saxon]

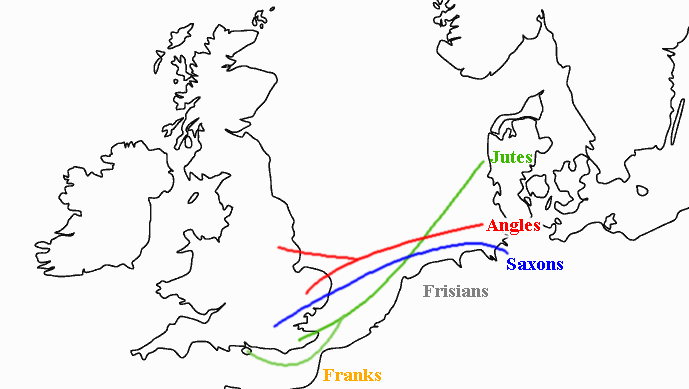

英語の歴史は,449年に北ドイツや南デンマークに分布していたアングル人 ( Angles ),サクソン人 ( Saxons ),ジュート人 ( Jutes ) の三民族が西ゲルマン語派の方言を携えてブリテン島に渡ってきたときに始まる ( see [2009-06-04-1] ).ケルトの王 Vortigern が,北方民族を撃退してくれることを期待して大陸の勇猛なゲルマン人を招き寄せたということが背景にある.その年を限定的に449年と言えるのは,古英語期の学者 Bede による The Ecclesiastical History of the English People という歴史書にその記述があるからである.この記述は後に The Anglo-Saxon Chronicle にも受け継がれ,ブリテン島における英語を含めた Anglo-Saxon の伝統の創始にまつわる神話として,現在に至るまで広く言及されてきた.The Anglo-Saxon Chronicle の北部系校訂本の代表である The Peterborough Chronicle の449年の記述から,有名な一節を古英語で引用しよう.現代英語訳とともに,Irvine (35) より抜き出したものである.

Ða comon þa men of þrim megðum Germanie: of Aldseaxum, of Anglum, of Iotum. Of Iotum comon Cantwara 7 Wihtwara, þet is seo megð þe nu eardaþ on Wiht, 7 þet cyn on Westsexum þe man nu git hæt Iutnacynn. Of Ealdseaxum coman Eastseaxa 7 Suðsexa 7 Westsexa. Of Angle comon, se a syððan stod westig betwix Iutum 7 Seaxum, Eastangla, Middelangla, Mearca and ealla Norþhymbra.

PDE translation: Those people came from three nations of Germany: from the Old Saxons, from the Angles, and from the Jutes. From the Jutes came the inhabitants of Kent and the Wihtwara, that is, the race which now dwells in the Isle of Wight, and that race in Wessex which is still called the race of the Jutes. From the Old Saxons came the East Saxons, the South Saxons, and the West Saxons. From the land of the Angles, which has lain waste between the Jutes and the Saxons ever since, came the East Anglians, the Middle Anglians, the Mercians, and all of the Northumbrians.

この一節に基づいて形成されてきた移住神話 ( migration myth ) は,いくつかの事実を覆い隠しているので注意が必要である.449年は移住の象徴の年として理解すべきで,実際にはそれ以前からゲルマン民族が大陸よりブリテン島に移住を開始していた形跡がある.また,449年に一度に移住が起こったわけではなく,5世紀から6世紀にかけて段階的に移住と定住が繰り返されたということもある.他には,アングル人,サクソン人,ジュート人の三民族の他にフランク人 ( Franks ) もこの移住に加わっていたとされる.同様に,現在では疑問視されてはいるが,フリジア人 ( Frisians ) の混在も議論されてきた.移住の詳細については,いまだ不明なことも多いようである ( Hoad 27 ).

上の一節にもあるとおり,主要三民族は大陸のそれぞれの故地からブリテン島のおよそ特定の地へと移住した.大雑把に言えば,ジュート人は Kent や the Isle of Wight,サクソン人はイングランド南部へ,アングル人はイングランド北部や東部へ移住・定住した(下の略地図参照).古英語の方言は英語がブリテン島に入ってから分化したのではなく,大陸時代にすでに分化していた三民族の方言に由来すると考えられる.

西ゲルマン諸民族のなかで,特に Jutes の果たした役割については[2009-05-31-1]を参照.また,上の一節については,オンラインからも古英語と現代英語訳で参照できる.

・ Irvin, Susan. "Beginnings and Transitions: Old English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2006. 32--60.

・ Hoad, Terry. "Preliminaries: Before English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2006. 7--31.

2010-05-20 Thu

■ #388. もっとある! Norman French と Central French の二重語 [norman_french][doublet]

この話題は何度かにわたって取りあげてきた ([2010-05-15-1], [2009-07-31-1], [2009-07-30-1], [2009-07-13-1], [2009-07-12-1]) .英語における Norman French と Central French の対応語ペアで,Gachelin の論文で追加的に見つけたものを整理する.現代に残る代表的な語義と,その語義での初出年も合わせて記す.

| NF | CF |

|---|---|

| car 「馬車」 1301 | chariot 「花馬車」 1358 |

| pocket 「小袋」 1350 | pouch 「小袋」 a1325 |

| wage 「賃金」 ?a1300 | gage 「抵当物」 ?a1300 |

| wallop 「ギャロップで走る」 1375-1721 | gallop 「ギャロップで走る」 a1425 |

| wise 「方法,仕方」 OE | guise 「やりかた,流儀」 a1338 |

| convey 「運ぶ」 a1383 | convoy 「同行する」 1375 |

こうして探してみると,結構あるのだなと感心した.Gachelin はフランス語を母語とする英語学者で,フランス借用語の問題に詳しい.具体例が豊富で,読ませる論文だった."Is English a Romance Language?" という論題こそ挑戦的だが,英語がロマンス化したことは評価すべきだという肯定的な態度をとっている.

・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.

2010-05-19 Wed

■ #387. trisociation と triset [lexicology][latin][greek][lexical_stratification]

[2010-03-27-1]の記事で英語語彙の三層構造を紹介した.その記事では,foe, enemy, adversary などの三語一組の例を挙げ,それぞれ (1) 英語本来語,(2) フランス借用語,(3) ラテン・ギリシャ借用語の層をなしていることを示した.英語語彙に見られるこの特異な三層構造を言い表す術語がないかなと思っていたが,McArthur が trisociation と呼んでいるのをみつけた.この三語一組のことは triset と呼んでいる.

ただ,McArthur の trisociation は,(1) 英語本来語,(2) フランス語・ラテン語,(3) ギリシャ語というように層別しているようで,上述の foe の例の層別とは異なる.実際には四層あるものを三層に分けて考えているのだからこのようなヴァリエーションもありうるが,語という単位ではなく形態素という単位で考える場合には McArthur の層別のほうがうまくいく.McArthur が挙げている triset の例を再掲する(主に本来語が b-, n-, s- で始まる triset の例).

| triset of morphemes | triset of words |

|---|---|

| ant, formic-, myrmec- | ant-eater, formicarium, myrmecology |

| bad, mal-, caco- | badly, malign, cacophony |

| be, ess-, ont- | being, essence, ontology |

| belly, ventr-, gastr- | potbellied, ventral, gastritis |

| best, optim-, aristo- | bestseller, optimal, aristocrat |

| big, magn-, mega(lo)- | bigheaded, magnitude, megalomania |

| bird, avi-, ornith- | bird-watcher, aviary, ornithology |

| birth, nasc-/nat-, gen-/gon- | birthday, nascent/native, genesis/cosmogony |

| black, nigr-, melan- | blacken, denigrate, melanin/melancholy |

| blood, sanguin-, (h)aem(at)-/(h)em(at)- | bloody, sanguinary, an(a)emic |

| body, corp(or)-, som(at)- | bodily, corporeal/incorporate, psychosomatic |

| bone, oss(e)-, osteo- | rawboned, osseous, osteopath |

| book, libr-, biblio- | bookish, library, bibliography |

| breast, mamm-, mast- | doublebreasted, mammography, mastitis |

| earth, terr-, ge- | earthquake, terrestrial, geography |

| fire, ign-, pyr- | fire-fighter, igneous, pyromania |

| naked, nud(e)-, gymn- | nakedness, nudity, gymnosophist |

| name, nomin-, onom-/onym- | namely, nominate, onomastic/synonym |

| new, nov-, neo- | newness, innovate, neologism |

| night, noct-, nyct- | nightly, nocturnal, nyctalopia |

| nose, nas-, rhin- | nosiness, nasal, rhinitis |

| salt, sal-, (h)al- | salty, salinity, halophyte |

| say, dict-, phas-/phat- | saying, dictum, emphasis |

| sea, mar-, thalass- | seascape, marine, thalassocracy |

| see, vid-/vis-, scop- | all-seeing, evident/vision, telescope |

| self, ips-, aut(o)- | unselfish, solipsism, autistic |

| shape, form-, morph- | shapely, formal, metamorphosis |

| sharp, ac(u)-, oxy- | sharpen, acute, oxygen |

| skin, cut(i)-, derm(at)- | skinny, subcutaneous, dermatitis |

| sound, son-, phon- | soundless, sonic, telephone |

| speak, loqu-/loc(ut)-, log- | unspeakable, eloquent, dialog(ue) |

| stand, sta(t)-, stas-/stat- | outstanding, stable, stasis/statis |

| star, stell-, aster- | starry, stellar, asteroid |

| stone, lapid-, lith- | stony, lapidary, megalithic |

| sun, sol, heli(o)- | sunny, solar, heliograph |

ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応については,[2010-04-14-1]で扱ったのでそちらを参照.

・ McArthur, Tom. "English in Tiers." English Today 23 (July 1990): 15--20.

2010-05-18 Tue

■ #386. 現代英語に起こっている変化は大きいか小さいか [pde][language_change][variety][pde_language_change]

逆説的なことに,現代英語に起こっている変化は大きくもあり小さくもある.英語史を眺めると,言語変化が著しく起こったように見える時代もあればそうでない時代もある.古英語から中英語にかけての形態の変化,中英語から近代英語にかけての語彙構造の組み換えや大母音推移などは大変化の部類に入るだろう.一方,直近300年くらいを見てみるとそれほど大規模な言語変化は起こっていないように見える.この意味では,現代英語の言語変化は小さい.

しかし,見方を変えると現代英語はこれまでになく著しく変化しているとも考えられる.直近300年くらいで英語という言語の社会的な位置づけは大きく変化してきたし,今も変化し続けている.18世紀終わりまでに学校文法がほぼ成立し標準英語が固定したかと思えば,19世紀には際立った英語の変種が世界中に出現しだし,同世紀の後半以降はなかんずくアメリカ英語が台頭してきた.英語は数々の変種を生み出しながら地理的に広がってゆき,英語ネットワークとでもいうべき複合体を作り上げてきた.

現代英語に起こっている変化が大きくもあり小さくもあるという上記の矛盾は,標準英語の内と外という観点で考えると解消される.標準英語の内部で起こる変化,伝統的に英語史で取り上げられてきたような言語変化については,現代では目立ったものはない.しかし,標準英語の外では数々の変種が生まれ,それぞれが言語的にも独自の特徴を示しながら発展してきている.この意味では現代英語の変化は著しい.Svartvik and Leech の言葉を借りると次のようになる.

It is a paradox of late Modern English that the language seems to have been changing more, and yet it seems to have been changing less. The speed of change seems to have been accelerating, if we look at the massive growth of variation in English worldwide. With geographical spread have come divergences, especially in the form of new Englishes and creoles . . . . But if we look only at standard English, the language seems to have been changing more slowly. (191)

現代英語の変化を考える上で,二つの観点があることを区別しておくことは必要だろう.関連する話題については「銀杏の葉モデル」を示した[2010-03-12-1]や[2010-04-01-1]でも触れたので要参照.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2010-05-17 Mon

■ #385. Guyanese Creole の連続体 [creole]

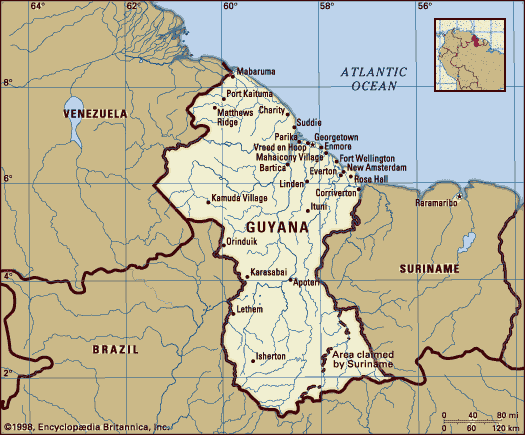

世界には英語ベースのクレオール ( creole ) が約30あるといわれる.ほとんどがカリブ諸島,西アフリカ,西太平洋で話されている.Guyana は南米では唯一の英語国だが,標準英語と並んでクレオールが広く聞かれる.

Guyana では下層語 ( basilect ) の Guyanese Creole から,中層語 ( mesolect ) を経て,上層語 ( acrolect ) の Standard English まで,途切れることのない連続体 ( continuum ) が共存している.Guyana のクレオールで,標準英語の I gave him という文に対応する連続体を,Svartvik and Leech (177) より見てみよう.

| Standard English | I gave him | ↑ | Acrolect |

| a geev him | | | ||

| a geev im | | | ||

| a geev ii | | | ||

| a giv him | | | ||

| a giv im | | | ||

| a giv ii | | | ||

| a did giv hii | | | ||

| a did giv ii | | | Mesolects | |

| a did gi ii | | | ||

| a di gii ii | | | ||

| a di gi ii | | | ||

| mi di gi hii | | | ||

| mi di gii ii | | | ||

| mi bin gi ii | | | ||

| mi bin gii ii | | | ||

| mi bin gii am | | | ||

| Guyanese Creole | mi gii am | ↓ | Basilect |

このような連続体をみると,どこからが英語でどこまでが英語かよくわからなくなってくる.両端を比べると異なる言語と呼んで差し支えないほどだが,隣り合う二つを比べると明らかに連続性がある.ということは,言語的にどこかで線引きするということができないということになる.basilect や mesolect のみを用いる話者を英語話者と認めるべきかどうかは,世界における英語話者人口の推計などにおいて重要な問題だが,言語的には解決できない問題であることがわかるだろう.どこまでが英語かという問題は,多分に主観的でイデオロギー的な問題にならざるをえない.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2010-05-16 Sun

■ #384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する [oe][pde][loan_word][lexicology][statistics]

これまでも現代英語の語彙数と起源別割合については,グラフとともにいろいろなソースから具体的な数値を挙げてきた.

・ [2010-03-02-1]: 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

それとは別に,語彙や起源別割合の通時的な増減やその他を扱った話題としては,以下のような記事を書いてきた.

・ [2009-08-22-1]: フランス借用語の年代別分布

・ [2009-08-19-1]: 初期近代英語の借用語の起源と割合

・ [2009-06-12-1]: 英語語彙にまつわる数値

語彙の数値というのは,参照する辞書などのソースを何にするのか,単語の頻度を考慮に入れるのか,などによって調査結果が大きく変わる可能性があり,なかなか難しい.起源言語別で数えるにしても,語源そのものが不詳だったり,フランス語なのかラテン語なのかなどで判断のつかないケースがあったりと,やはり難しい.ただ,予想される通り OED や SOED の情報に基づいた数値が多いようではある.

今回は,使用されている語彙リストのソース自体は不明なのだが,広く参照される可能性のある Encyclopedia of Linguistics に掲載されている数値を調べてみた.それぞれ "Old English" と "English" の項から関連箇所を引用する.

The recorded vocabulary of OE is estimated at approximately 30,000 words. Only about 3% of these were of non-Germanic origin. (779)

As a result of borrowing, the Gmc word stock is now a low 30% and the Romance one is 50%. (292)

後者では現代英語の総語彙を対象語彙としているようではあるが,その語数は記されていない.もし OED2 に準拠しているのであれば,定義・例説の与えられている語の数として 615,100 辺りを念頭においているのかもしれない ( see Dictionary facts ) .あるいは,定義されている語源の数である 219,800 辺りを念頭においているのだろうか.不明の点が多いが,現代英語の語彙数として仮に 615,100 という数を採用するとして,古英語と現代英語の語彙とそのなかのゲルマン語彙比率について比べる表を掲げよう.ゲルマン語彙とは,Anglo-Saxon 起源の本来語と(特に現代英語において)Old Norse 起源の借用語を合わせたものが中心になると考えてよいだろう.

| Old English | Present-Day English | |

|---|---|---|

| vocabulary | 30,000 | 615,100? |

| native words (%) | 97 | 30 |

語彙数がざっと20倍,ゲルマン語彙比率が1/3以下になったのだから,語彙体系の激変が起こったといってよい.大語彙推移 ( The Great Vocabulary Shift ) とでも呼びたくなる大変化だ.

・ Minkova, Donka. "Old English." Encyclopedia of Linguistics. Ed. Philip Strazny. New York: Fitzroy Dearborn, 2005. 777--80.

・ Leitner, Gerhard. "English." Encyclopedia of Linguistics. Ed. Philip Strazny. New York: Fitzroy Dearborn, 2005. 288--94.

2010-05-15 Sat

■ #383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」 [norman_french][doublet]

英国史上の最大の出来事である1066年の Norman Conquest については,これまでも様々な形で触れてきた.この事件の名称を日本語でカタカナ表記するとき,「ノルマン・コンクエスト」「ノルマン・コンクェスト」「ノルマン・コンケスト」などの間に揺れがあるようだ.[2010-04-24-1]で紹介した JReK による検索では,「ノルマン・コンクエスト」が圧倒的に多い.しかし,私としては是非とも「ノルマン・コンクェスト」と表記し発音したいと思っている.その理由は,何も /ˈkɒŋkwɛst/ という英語の発音に忠実でありたいからではない.「ノルマン」ときたら「コンクェスト」しかない歴史的な理由がある.

conquest はフランス語からの借用語だが,特にそのノルマン方言 ( Norman French ) から借りてきた語である.このことは <quest> という綴字と /kwɛst/ という発音によって示されている.一方,中央のパリ方言 ( Central French ) での形は,現代フランス語の conquête 「獲得;征服」や conquêt 「取得財産」の綴字

それでは,動詞形の conquer /ˈkɒŋkə/ はどうだろうか.conquest と同様に <qu> という綴字を含むものの,現代英語での第二音節の最初の子音(群)は /kw/ でなく /k/ なので,こちらは Central French の形に由来すると考えてよいだろう.

Norman French と Central French の二重語 doublet に関する話題は[2009-07-13-1], [2009-07-30-1], [2009-07-31-1]を参照.

2010-05-14 Fri

■ #382. チャールズ皇太子の英語観 [bre][elf][americanisation]

World Englishes の議論でイギリス英語 ( BrE ) の権威が話題になるときに,チャールズ皇太子の英語観がたびたび引用されるのを目にする.以下は,The Times の1995年3月24日(金)の記事 "Prince says Americans are ruining the language" から,興味深い箇所をいくつか抜き出したものである.

He [The Prince of Wales] described American English as "very corrupting" and emphasised the need to maintain the quality of language . . . .

. . . increasing competition from America and Australia is threatening Britain's leading position in the lucrative language-teaching market.

The Prince said: "We must act now to ensure that English, and that to my way of thinking means English English, maintains its position as the world language well into the next century."

"Speaking after the launch [of the British Council's English 2000 project], Prince Charles elaborated on his view of the American influence. "People tend to invent all sorts of nouns and verbs, and make words that shouldn't be. I think we have to be a bit careful, otherwise the whole thing can get rather a mess."

In the long term, the British Council fears that instantaneous translation could see English replaced as the main international language by Chinese within three generations.

Other areas of increasing competition between British and American English include India, Eastern Europe and parts of Latin America. More than 30,000 Indian students now study in American colleges and universities, compared with 2,000 in Britain.

チャールズ皇太子の英語観がイギリス人,より正確には English English speakers の一般的な考え方をどのくらい代表しているかを客観的に示すことはできないが,私見では AmE を "corrupting" とみなし,EngE こそが正統であるとするメンタリティは EngE speakers に比較的広く行き渡っていると見ている.AmE speakers のなかにも EngE が正統とみなす人も少なくないと思われ,ブランドとしての EngE はいまだに存在しているといっていい.しかし,[2010-04-21-1]でみたように実力としては AmE が Americanization によって世界中の英語を席巻しつつあることは明らかである.上の引用の一つにあるように,近年は Australian English の活躍も甚だしい.また,英語内部の変種との競合とは別に,中国語などの外国語との競合も控えており,EngE の守護者としての Prince Charles と British Council の焦りが感じられる.

イギリスにとっては,EngE あるいは BrE の伝統ブランドの価値をいかに保ち,広めていくかは国家的な問題だろう.単に国の威信がかかっているだけだけでなく,国内の英語ビジネスが稼ぐ5億ポンドの経済(記事当時)もかかっているのだから.

2010-05-13 Thu

■ #381. oft と often の分布の通時的変化 [corpus][hc]

過去二日の記事[2010-05-11-1], [2010-05-12-1]で,often という語の歴史をみた.OED によると oft に代わって often が一般化するのは16世紀以降ということだが,頻度の高い語なので Helsinki Corpus ( The Diachronic Part of the Helsinki Corpus of English Texts ) で確かめられそうだと思い,時代区分( COCOA の <C で表される part of corpus )のみをキーにしておおまかに頻度を数えてみた.時代区分の略号などはこちらのマニュアルから.

| WORD | PERIOD | oft | often |

| REGEX | /\bofte?\b/ | /\boft[ei]n\b/ | |

| OE | O1 | 0 | 0 |

| O2 | 72 | 0 | |

| OX/2 | 4 | 0 | |

| O3 | 45 | 0 | |

| O2/3 | 32 | 0 | |

| OX/3 | 106 | 0 | |

| O4 | 9 | 0 | |

| O2/4 | 8 | 0 | |

| O3/4 | 37 | 0 | |

| OX/4 | 2 | 0 | |

| ME | M1 | 67 | 0 |

| MX/1 | 20 | 0 | |

| M2 | 60 | 4 | |

| MX/2 | 9 | 1 | |

| M3 | 63 | 4 | |

| M2/3 | 15 | 0 | |

| M4 | 15 | 7 | |

| M2/4 | 3 | 0 | |

| M3/4 | 17 | 1 | |

| MX/4 | 20 | 0 | |

| EModE | E1 | 14 | 28 |

| E2 | 14 | 33 | |

| E3 | 9 | 78 |

なるほど,確かに近代英語期に入る16世紀に一気に often が広まっている.その後 oft が静かにおもむろに消えてゆく様も確認できた.この交代劇の妙にスピーディなのが気になるところである.

2010-05-12 Wed

■ #380. often の <t> ではなく <n> こそがおもしろい [spelling_pronunciation][euphony][analogy]

昨日の記事[2010-05-11-1]で often の綴り字発音 ( spelling pronunciation ) を取りあげた.often の例は英語史の観点からみてかなりおもしろいと述べたが,それは昨日話したほかにも理由がある.<t> の発音が話題に取りあげられることの多いのは今日的な問題として当然のことだろうが,英語史的にみるとこの問題は語尾の <n> の起源の問題に行き着くと考えている.そして,この <n> の起源というのが,判然とはしないのだがおもしろい.

"often" の意味の副詞は,古英語では oft という語で表されていた.-en はまだついていない.この語はゲルマン諸語にも対応語の見られる非常に古い語である.中英語には( oft ですでに副詞ではあるが)副詞語尾 -e を付加した ofte も現れ,16世紀後半まで異綴りとして残ったが,現代にまで続いた形は本来の oft である.現代では oft は古語・詩語として用いられるほか,ofttimes や oft-told, oft-quoted などの複合語の要素として用いられる.

often, oftin などの形で語尾の -n が現れだすのは13世紀のことである(一般的になるのは16世紀以降).不定冠詞 an と a の使い分けと同様に,母音で始まる語の前で often が,子音で始まる語の前で ofte が区別して使われていた形跡が Chaucer などにあるが,北部方言ではより早い段階で次の語頭音にかかわらず oftin が使われており,先の euphony による説明の妥当性が問題となる.

そこで考えられたのが,selden "seldom" からの類推 ( analogy ) という説である.頻度を表す副詞という同じ語類に属するので,十分に類推のターゲットになりうると考えられ,説得力は高い.( selden 自体は,hwīlum "whilom" などの複数与格形に由来する語尾からの類推で,古英語後期から -m をもつ変異形でも現れ出す [ see [2009-06-06-1] ].)この seldom 類推説を採用するとなると,以下のような理屈が成り立つのではないか.

現代の <t> を読むか読まないかという問題は,そもそも <t> を読まないという選択肢があり得るところに存する.<t> を読まない発音が現れたのは,近代英語期に三子音の中音が脱落するという英語の音声変化が生じたからである.三子音という環境が整っていたのは,三音目の <n> が中英語で挿入されていたからである.<n> が挿入されたのは,おそらく selden "seldom" からの類推である.とすると,今日の often の発音が [ˈɒfən] か [ˈɒftən] かという議論を引き起こした元凶は,seldom であるということになるのではないか.

こんなところに,英語史の観点から現代英語の問題をみるおもしろさがあるのではないか.

2010-05-11 Tue

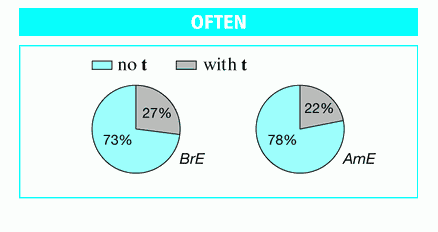

■ #379. often の spelling pronunciation [spelling_pronunciation]

綴り字発音 ( spelling pronunciation ) については,[2009-11-24-1]や[2009-11-25-1]の記事で取り上げてきた.現代英語の spelling pronunciation の代表選手としてよく取り上げられるのが often である.この語の伝統的な発音は BrE では [ˈɒfən] と発音されるが,[ˈɒftən] と [t] を発音するものも聞かれる(いずれも第1音節の母音は変異しうる).AmE でも同様で,[t] を読む発音が聞かれる.LPD によると,多くの話者が [t] を読まない発音と読む発音の両方をもっているとされる.BrE と AmE での Preference poll の結果は以下の通り.

いずれの変種でも,[t] を発音するのは 1/4 程度で少数派のようだ.ただ,これは静的な調査なので,これだけでは今後の行方については不明である.

often が spelling pronunciation の代表語としてよく取り上げられるのは,高頻度語で話題にしやすいからだろうと思われるが,この例は英語史の観点から見てもかなりおもしろいと思っている.spelling pronunciation としての [t] の復活は現代英語の現象と思われがちだが,実際には [t] の有無の揺れは soften, swiften などの例とともに近代英語期から見られる.17世紀には標準英語で [t] が確立していたが,18, 19世紀には [t] を読まない発音が普通となっており,以降の現代英語で再び [t] が復活してきたというのが歴史的経緯である.often の初例は13世紀であり,当初は文字通りに [t] は発音されていたはずなので,この語の歴史としては [t] が発音されていた期間の方が長いことになる.考えてみれば,<t> と書かれているのだから [t] を発音するというのは,きわめて自然なことだ.18世紀以降,[t] を読まなくなった [ˈɒfən] に慣れ親しんでいるほうが不自然ということになる.

[t] を読まなくなったのは,三子音の連続において中音が脱落するという英語発音の一般的な傾向と一致する現象である ( ex. castle, Christmas, listen ) .話者の生理に基づく [t] 脱落の力と話者の理性に基づく [t] 復活の力の引っ張りあいは,これからも続いていくのだろうか.30年後くらいの Preference poll を待ちたい.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.405頁.

2010-05-10 Mon

■ #378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か [pragmatics][linguistic_underdeterminacy][linguistics][history_of_linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics]

昨日の記事[2010-05-09-1]で,言語理論の基本構成部門 ( the core components ) として,音声学,音韻論,形態論,統語論,意味論の5分野を挙げた.語用論 ( pragmatics ) はこのリストの外に位置づけたが,これには議論の余地があるかもしれない.理論言語学における語用論の位置づけについては,語用論を the core components の一つとして含めるか否かで異なる立場がある.

・ 音声学 ( phonetics )

・ 音韻論 ( phonology )

・ 形態論 ( morphology )

・ 統語論 ( syntax )

・ 意味論 ( semantics )

・ 語用論 ( pragmatics )

Huang (4-5) は,語用論を5分野と同列に基本構成部門の一つとして認める考え方を "the (Anglo-American) component view" と呼んでいる.これに対して,語用論は部門 ( component ) というよりも観点 ( perspective ) であり,部門とは異次元のものであるという考え方を "the (European Continental) perspective view" と呼んでいる.この考え方の違いは語用論という分野が発達してきた複数の歴史的過程の差異によるものである.自らは "the component view" を採用している Huang の言い分の一つとして,言語には linguistic underdeterminacy という性質があることが挙げられている (5-6).

linguistic underdeterminacy thesis は,文の意味とそれが実際に伝える伝達内容との間には大きなギャップがあることを前提としている.例えば,次の英文はいずれも文意は理解できたとしても,文脈がない限り伝達内容は多義的である.

(1) You and you, but not you, stand up!

(2a) The authorities barred the anti-globalization demostrators because they advocated violence.

(2b) The authorities barred the anti-globalization demostrators because they feared violence.

(3a) John is looking for his glasses. (「眼鏡」の意)

(3b) John is looking for his glasses. (「グラス」の意)

(4a) They are cooking apples. (「リンゴを料理している」の意)

(4a) They are cooking apples. (「料理用のリンゴ」の意)

(1) は物理的な文脈が与えられていない限り,代名詞 you の指示対象を把握することができない.これは,語用論の主要な話題である直示性 ( deixis ) の問題である.(2) では,they が誰を指すかを正確に読み取るには,背景となる前提を知っていなければならない.(3) は語彙の多義性,(4) は統語の多義性に基づくものである.いずれも正しく理解するには,文脈,現実世界の知識,推論といった語用論的な要素に頼らなければならない.linguistic underdeterminacy thesis の前提を持ち出して語用論を基本構成部門に含めることを是とする Huang の主旨は「文の意味とそれが実際に伝える伝達内容との間には大きなギャップがあり,それを埋める機構の記述がなされなければ言語理論は完成しない.そして,その機構を記述するものがほかならぬ語用論である」ということになろう.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2010-05-09 Sun

■ #377. 英語史で話題となりうる分野 [hel][diachrony][linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics]

言語学や英語学は専門化が進み,分野も細分化されている.英語史や歴史英語学という分野は時間軸を中心にして英語を観察するという点で通時的 ( diachronic ) であり,現代英語なら現代英語で時間を止めてその断面を観察する共時的 ( synchronic ) な研究とは区別される.しかし,通時的に言語変化を見る場合にも,言語のどの側面 ( component ) に注目するかというポイントを限らなければないことが多く,共時的な言語研究で慣習的に区分されてきた言語の側面・分野に従うことになる.一口に言語あるいは英語を観察するといっても,丸ごと観察することはできず,その構成要素に分解した上で観察するのが常道である.

理論言語学で基本構成部門 ( the core components ) として区別されている主なものは,以下の5分野だろうか.

・ 音声学 ( phonetics )

・ 音韻論 ( phonology )

・ 形態論 ( morphology )

・ 統語論 ( syntax )

・ 意味論 ( semantics )

言語能力を構成する部門としては確かにこの辺りが基本だが,英語史研究を考える場合,特に近年の言語学・英語学の視点の広がりを反映させる場合,扱われる話題はこの5分野内には収まらない.例えば以下の構成要素を追加する必要があるだろう.

・ 語彙論 ( lexicology )

・ 語用論 ( pragmatics )

・ 筆跡・アルファベット・綴字 ( handwriting, alphabet, and spelling )

・ 書記素論 ( graphemics )

・ 方言学 ( dialectology )

・ 韻律論 ( metrics )

・ 文体論 ( stylistics )

さらに英語史の周辺分野を含めるとなると,控えめにいっても[2009-12-08-1]の関係図にあるような諸分野がかかわってくる.分野の呼称だけであれば,○○学や○○論などと挙げ始めるときりがないだろう.今回,分野の呼称をいくつか列挙してみたのは,いずれの分野においても通時的な変化は観察されるのであり,したがって英語史や歴史英語学においては話題が尽きることはないということを示したかったためである.2年目に突入した本ブログでは,引き続き英語史に関する話題を広く提供してゆきたい.

2010-05-08 Sat

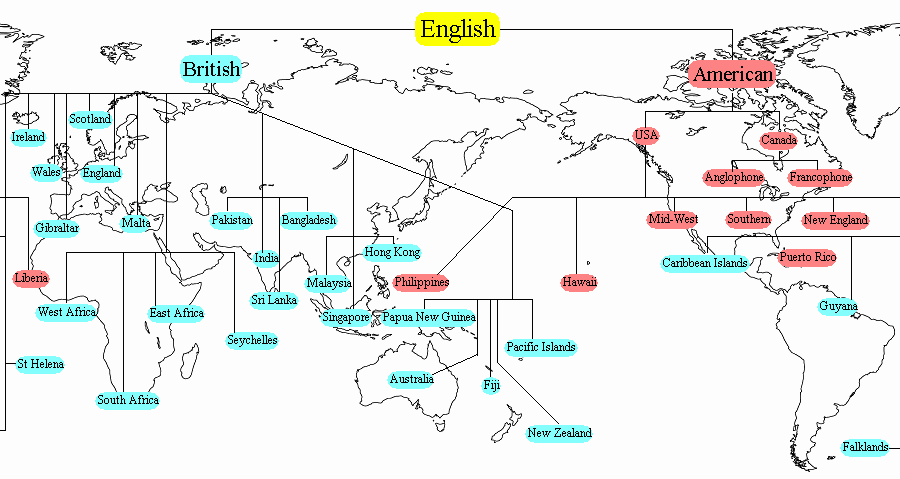

■ #376. 世界における英語の広がりを地図でみる [elf][variety][americanisation][map][world_englishes]

ELF ( English as a Lingua Franca ) を扱っている本にはよく掲載されているが,現代世界における英語の広がりを示す世界地図がある.最初は Strevens によって作成されたが,後に改変されたものが Crystal (70) に現れた.Crystal 版のタイトルは "A family tree representation (based on a model by Peter Strevens) of the way English has spread around the world, showing the influence of the two main branches of American and British English".

Crystal の地図をそのままブログに掲載することはできないので,今回はそれをもとに作成した「ちょっと改訂版」を掲げる.ELF という文脈なので,英米ではなくあえて日本を中心にした世界地図の上に英米二大変種の展開を描いてみた.

この地図は,現代世界でおこなわれている主な英語の地域変種の祖をイギリス変種とアメリカ変種のいずれかに遡らせており,結果として歴史的展開と地理的展開を同時に表現することに成功している.英米二大変種の影響力が一目瞭然であり,概念図としては非常によくできていると思う.

一つの English が諸方言へ次々と枝分かれしていく様はちょうど印欧語族の系統図 ( see [2009-06-17-1] ) を想起させるが,[2010-05-03-1]の記事で話題にした「系統と影響は必ずしも峻別できない」という議論も同時に想起させられる.というのは,青とピンクに色分けされた二本の大枝は歴史的な「系統」を示すものの,現代では両者間の「影響」,特にアメリカ変種からの「影響」が著しく,現実的には青とピンクが混交しているからである.[2010-04-21-1]の記事で触れた英語の Americanization は,この地図でいえばさしずめピンク化ということになろう.

・ Strevens, P. "English as an International Language." The Other Tongue: English across Cultures. Ed. B. B. Kachru. Urbana: U of Illinois P, 1992.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

(後記 2010/05/23(Sun):Strevens のオリジナルとして挙げた Strevens の書誌情報は誤っていました.正しくは,以下のものです.また,いろいろな場所で再掲されているようです.

・ Strevens, Peter. Teaching English as an International Language. Oxford: Pergamon P, 1980.

・ Strevens, Peter. "English as an International Language: Directions in the 1990s." The Other Tongue: English across Cultures. 2nd ed. Ed. B. B. Kachru. Urbana: U of Illinois P, 1992.

・ McArthur, Tom. "Models of English." English Today 32 (October 1992). 12--21.

・ McArthur, Tom. The English Languages. Cambridge: CUP, 1998. 94.

)

2010-05-07 Fri

■ #375. 主要 ENL,ESL 国の人口増加率 [statistics][demography][elf][future_of_english]

ELF ( English as a Lingua Franca ) あるいは EIL ( English as an International Language ) としての英語の現状と未来を考えるうえで,人口統計は重要な示唆を与えてくれる.Crystal (71) では,2001年における人口統計により主要な ENL 国と ESL 国の人口および直近5年間の人口増加率が示され,前者が減少し後者が増加するという構図が鮮明に浮かび上がった.単純化していえば,英語母語話者の人口が減る一方で英語非母語話者の人口が増えているということであり,今後もこの傾向が続いてゆくとなると,[2009-10-17-1]で示した英語話者の分布において ENL 比率(円グラフの黄色部分)がますます圧迫されてゆくということになる.従来より規範的な変種として認められてきた British English や American English のブランドが,はたしてこの数的な圧迫のもとで今後も維持されてゆくのかどうか.英語の未来にかかわるエキサイティングな問題である.

Crystal の示した統計はすでに古くなったので,今回は最新版の統計を用いて Crystal と同様の表を作成してみた.ENS 国,ESL 国の詳しいリストは[2009-10-21-1]に掲げたとおりだが,今回は主要国に限った.ENS 国については7カ国(参考までに日本も加えた),ESL 国については原則として2010年年央時において人口2000万人を超える国を対象とした.統計値の典拠は UN, World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database だが,これに基づいて作成された便利な表が国立社会保障・人口問題研究所のページから入手できたので,主にこれを利用した.人口の単位は1000人.人口増加率の読み方は,一年間に人口が1%ずつ増加する国は70年後には人口がほぼ2倍になる.

| ENL countries | population (2010) | population growth rate (2005-2010) (%) |

|---|---|---|

| USA | 317,641 | 0.96 |

| UK | 61,899 | 0.54 |

| South Africa | 50,492 | 0.98 |

| Canada | 33,890 | 0.96 |

| Australia | 21,512 | 1.07 |

| Ireland | 4,589 | 1.83 |

| New Zealand | 4,303 | 0.92 |

| Japan (for reference) | 126,995 | -0.07 |

| ESL countries | population (2010) | population growth rate (2005-2010) (%) |

|---|---|---|

| India | 1,214,464 | 1.43 |

| Pakistan | 184,753 | 2.16 |

| Bangladesh | 164,425 | 1.42 |

| Nigeria | 158,259 | 2.33 |

| the Philippines | 93,617 | 1.82 |

| Egypt | 84,474 | 1.81 |

| Tanzania | 45,040 | 2.88 |

| Kenya | 40,863 | 2.64 |

| Uganda | 33,796 | 3.27 |

| Nepal | 29,853 | 1.85 |

| Malaysia | 27,914 | 1.71 |

| Ghana | 24,333 | 2.09 |

| Sri Lanka | 20,410 | 0.88 |

ENL 国はいわゆる先進国なので,今後,人口は伸び悩む.一方,ESL 国には開発途上国が多いので,2%を超える増加率も珍しくない.とりわけインド亜大陸の爆発力がものすごいことは,今後の英語の行方に影響を与える可能性が高い ( see [2009-10-07-1] ).

2010-05-06 Thu

■ #374. <u> と <v> の分化 (2) [alphabet][phoneme][phonemicisation][grapheme][v]

昨日の記事[2010-05-05-1]に続き,<u> と <v> の分化の話題.今回は,中英語や古英語にまで遡る.

まず指摘すべきこととして,古英語では <v> という文字は用いられなかった.というのは,古英語では /v/ は音素 ( phoneme ) として確立していず,あくまで音素 /f/ の有声化した異音 ( allophone ) としてのみ存在したからである.alphabet は原則として音素に対応する文字であるから,/v/ という音素がない以上,それに対応する文字は特に必要ではない.例えば,古英語の ofer "over" という語では,子音 [v] を表すのに <f> が用いられた.有声音に挟まれた子音は自動的に有声化するのが古英語の音韻規則なので,<f> と綴って [f] なのか [v] なのかという迷いは生じない.ここでは自動的に [v] の音となる.このように規則がしっかりしているので,<f> という一文字で用が足りる.余分な文字を設けないという意味で,エコである.(現代英語の of や of course の <f> の発音を比較.)

ところが,中英語の時代に入り状況が変わってくる.これまでは /f/ という音素の異音として存在していた日陰者の [v] が独立して自分の存在をアピールし始めた.音素 /v/ として独立した地位を獲得しだしたのである.この背景には,中英語期のフランス語の流入があった.フランス語では /f/ と /v/ はそれぞれ独立した音素として対立しており,例えば fine と vine は二つの異なる語だった.このように音素の独立を例証する単語ペアを minimal pair と呼ぶ.古英語ではこのような /f/ と /v/ の minimal pair は存在しなかったが,中英語ではフランス語の <v> をもつ語を多く借用したことで,新しく /f/ と /v/ を対立させるような minimal pair が生まれた.こうして英語で /v/ が音素化 ( phonemicisation ) すると,それに応じて <v> という文字の独立性も感じられるようになった.だが,音素化であるとか文字の必要性であるとか以前に,大量の <v> を含むフランス借用語が現実的に入ってきたことで,<v> の文字としての存在感は十分に感じられていただろう.

こうして中英語では古英語から用いられてきた <u> とフランス語に倣って新しく使い始められた <v> が並び立つことになった.だが,当初から事態は単純ではなかった.古英語では <u> は原則としてもっぱら母音字として使われており,これはこれで分布が明快だった.もし新たに取り入れられた <v> が音素 /v/ に対応する子音字として確立していれば,現代のように <u> は母音字,<v> は子音字というような明快な分布を示していただろう.ところが,<v> は英語へ取り入れられた当初から母音字として <u> の代わりとしても使われたのである.これは,もとのフランス語でそうだったからでもあるし,さらに言えばラテン語でもそうだったからである.ラテン語では <v> の音価は母音 [u] または子音 [w] であり(子音としては後に [v] へ変化した),一つの文字として扱われても非難を浴びないほどにその音価は近かったのである.

かくして,古英語では存在すらしなかった <u> と <v> の分布問題が,中英語期にフランスの綴字習慣をならったことで新たに生じてしまった.これが解決されるのに17世紀以降を待たなければならなかったことは,イギリスが中世以降ながらくフランスの影響から抜けきれなかったことを改めて思わせる.

<u> と <v> について,また phonemicisation については Smith (79-82) を参照.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2010-05-05 Wed

■ #373. <u> と <v> の分化 (1) [alphabet][grapheme][v]

alphabet の歴史はそれだけで本が一冊書かれてしまうほどの深みがある.紀元前1700年から1500年の時代,フェニキア人 ( the Phoenicians ) によって発明されたとされる alphabet の登場は言語史のみならず文明史をも揺るがしたといってよい.現代に伝わるその一文字一文字には,複雑な歴史が刻まれている.

新年の記事[2010-01-01-1]で,今年はアルファベットの話題も扱おうと述べたもののまだ一つも取りあげていなかったので,今回は <u> と <v> の分化について考えてみたい.文字について語るときには,文字の名称,字形,語中での分布,対応する音価,他の文字との関係など考慮すべき様々な側面があり,説明も簡単ではない.先に関連する表記規則だけ確認しておきたい.文字そのものを表すときには <v> のように表記し,音価を表すときには /v/ (音素表記)や [v] (音声表記)のように表記することとする.

<u> と <v> は起源を一にする二つの異なる字形である.<w> や <y> も合わせて,究極的には古代ギリシャ語の母音字 <V> へと遡る.現代英語でこそ <u> は母音字,<v> は子音字という区別がつけられているが,この区別が明確になったのは17世紀以降,規則となったのは18世紀以降のことにすぎない.それまでは <u> と書こうが <v> と書こうが,母音と子音のいずれをも表すことができた.現代の感覚では不便に思われるかもしれないが,慣れてしまえばどちらの音価を表しているかで迷うことはない ( ex. ouer "over", vnkind "unkind" ) .17世紀以降に両文字の区別が広まったといってもそれ以前の伝統は根強く,辞書や単語リストでは実に19世紀まで <t> の次の文字として一つに扱われていた.<u> と <v> のアルファベットでの並び順も現在と逆のケースもあり,現在の順番にほぼ固定化したといえるのは1828年の Noah Webster の辞書 The American Dictionary of the English Language 以降である.

では,17世紀以前,機能上の区別がないにもかかわらず <u> と <v> という二つの異なる字形が存在したのはそもそもなぜか.この謎を解くには,中英語や古英語にまで遡る必要がある.

2010-05-04 Tue

■ #372. 国際語としての英語の趨勢についての気になる事実(2005年版) [statistics][elf]

[2010-01-24-1]の記事でみたように,国際語としての英語という話題では,ELF ( English as a Lingua Franca ) や EIL ( English as an International Language ) という呼称がよく聞かれるようになってきた.英語話者数を始めとする国際語としての英語に関する最新の数値については,Crystal や Graddol がよく引き合いに出される.この種の統計値は最新のものが手に入りにくく,出版されるものは常に数年前のデータというのが普通である.

今回は,2005年時点でNewsweek が関連記事を掲載しているのをみつけたので,そこから世界英語の趨勢についての気になる事実・統計をいくつか抜き出してみたい.5年後の現在,すでに古くなっている情報もあるかもしれないのであしからず.

・ インド国内で英語学習産業は年間1億ドルのビジネスである

・ the British Council によると,10年以内に英語学習者数は20億人に達し,英語話者は30億人に達すると見込まれる

・ アジアの英語使用数は3億5千万人に達する(←アメリカ,イギリス,カナダの人口の和に相当する数)

・ 中国の1億人の子供たちが英語を学んでいる

・ インドは英語教師を中国や中東へ輸出し始めている(← [2009-10-07-1])

・ 反英語主義と結びつけられることの多いフランスでも,教育大臣が英語必修化に反対したものの,選択必修として96%の生徒がすでに英語を履修している(←事実上の必修科目)

・ 世界の電子情報の80%が英語で蓄積されている(← [2010-04-13-1] のイントロクイズで採用した問題.しかし,電子情報における英語の相対頻度は年々減ってきている.いつのデータかは本文内だけでは不明.)

・ the British Council によると,世界中の科学者の66%が英語を読む

・ 中国は,一部 China English を Standard English に取り込む方向で英語のカリキュラムを検討しつつある

このような記事だけを読んでいると英語の勢いは止まらないという一方的な印象を受ける.しかし,実際には諸事情で英語の近未来像を明確に想像することは難しい.その諸事情については,Jenkins の著書がよくまとまっている.

・ "Not the Queen's English". Newsweek 145. 10. March 7, 2005, 41--45.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Graddol, David. English Next. British Council, 2006. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm.44--45.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

・ Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. 2nd ed. London: Routledge, 2009.

2010-05-03 Mon

■ #371. 系統と影響は必ずしも峻別できない [indo-european][comparative_linguistics][reconstruction]

[2010-05-01-1], [2010-05-02-1]の記事で,言語における「系統」と「影響」の峻別を強調してきた.しかし,実のところ両者の区別は案外と曖昧である.

語彙や文法において互いに類似した言語Aと言語Bがあったと仮定しよう.この類似が「系統」によるもの(例えば両言語が互いに方言関係にある)なのか「影響」によるもの(例えば言語Aの話者が言語Bの話者を文化的に征服した)なのかを知るには,先に言語Aと言語Bにまつわる歴史や社会言語学的状況が分かっていなければならない.系統による類似と影響による類似が混合している可能性も十分にありうる.

英語がラテン語やフランス語から多数の借用語を取り入れてきた事実を例にとろう.これらの英語に入った借用語彙と,借用元のラテン・フランス語彙を比較すると,両者は当然ながら酷似している.この点のみで判断する限り,両者の類似が系統によるものなのか影響によるものなのかは本来は分からないはずである.これが借用という言語的影響の結果であると断言できるのは,英語文化がラテン・フランス文化から影響を受けてきたという歴史上の事実を独立して知っているからである.こうした鍵となる知識がもし得られないとすれば,両者の関係が系統なのか影響なのかを判別することは難しい.(もっとも,文法や他の語彙層を比較すれば,言語内的な観察だけでも,直接的な系統関係にないらしいことは分かるかもしれないが.)

古い時代に遡れば遡るほど,歴史的な知識は不確かになり,系統か影響かを見分ける鍵が少なくなる.印欧語祖語などは6000年前に遡るわけであり,そのくらい昔の話しとなると,諸語が用いられていた社会言語学的なコンテクストは断片的にしか推測できない.そうすると,印欧語の樹形図 ( see [2009-06-17-1] ) では系統関係として図示されている一対の類似した言語が,系統関係ゆえではなく,影響関係ゆえに類似しているに過ぎないというケースがあったとしてもおかしくない.二言語間に甚だしい言語的影響が作用した結果,後からみて系統関係と見まがうほどの酷似に至ったということもあり得る.このような問題は,比較言語学 ( comparative linguistics ) の再建 ( reconstruction ) という方法論でそれこそ慎重に扱われているのだが,実のところ,系統と影響の間に明確な線を引くことは難しい.

概念上は「系統」という縦軸と「影響」という横軸を区別しておくのが便利だが,現実的には両軸が必ずしも直行する対立軸であるわけではないことを銘記しておきたい.

2010-05-02 Sun

■ #370. 英語はラテン語の婿養子 [latin][french][family_tree]

昨日の記事[2010-05-01-1]で「系統」と「影響」の峻別について説明した.「英語はラテン語から生まれた」という広く行き渡っている誤解を解くために解説したのだが,両言語の関係をより的確に表した秀逸な比喩が,学生のリアクションペーパーから飛び出した.これはいい,今後の説明で採用したい.

英語とドイツ語の違いがあまりに遠く,かつ,ラテン語とはもっともっと遠いことがよく分かりました.にもかかわらず,ラテン語の影響が大きいところを見ると,英語はラテン語の婿養子,といったところなのでしょうか.

婿養子とは実によくいったものである.ラテン語(母)はフランス語(娘)を生んだ.フランス語には,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語などの姉妹がいる.そのフランス語は縁あって海峡の向こうにいる英語という男性と結ばれることになったが,ラテン家のほうが社会的地位が高かったために,英語は婿養子としてラテン家に迎え入れられた.英語は根っこにこそゲルマン家の血が流れているものの,ラテン家での長年の生活により,必然的に立ち居振る舞いが妻や養母に似てきたのだった.

と,こんなストーリーはどうでしょうか.

2010-05-01 Sat

■ #369. 言語における系統と影響 [indo-european][family_tree][contact]

この時期,英語史の講義では英語が印欧語族の一員であることについて話をする.リアクションペーパー等で寄せられる所見で非常に多いのが「英語はラテン語から生まれたと思っていた」というものである.英文科のなかでも相当数の学生が,神話とも幻想とも伝説ともいえるこの誤った知識をもって英語を何年も勉強してきたことになる.

似たような誤解としては「英語はドイツ語から生まれた」「英語はラテン系である」「英語はケルト系」などがある.また,首をかしげてしまうような誤解としては「現代英語は古英語の影響を受けている」というものもある.

こうした誤解を解くには,印欧語族の系統図を一瞥すればよい ( see [2009-06-17-1] ).英語がラテン語から生まれたのではないことは一目瞭然だし,英語がドイツ語やケルト諸語などといかなる関係にあるかも即座に明らかになる.これまでに聞いたことのある言語,あるいは名前すら知らなかった言語が,英語とどのような系統関係にあるかが明快に図示されており,初めての人は是非じっくり眺めてみることを勧める.

上記の誤解の多くは「系統」と「影響」とを混同していることによる. 「系統」とは比喩的にいえば血統の関係であり,親子,兄弟,親戚といった用語で語られるような関係である.系統図から分かるとおり,「フランス語はラテン語から生まれた」「英語とフリジア語は兄弟(の子孫)である」「英語とオランダ語は低地ゲルマン語派として遠縁に当たる」などと表現することができる.ラテン語と英語についていえば,決して前者が後者を生んだという関係ではない.広く印欧語族という大きなくくりの中では確かに遠縁に当たるが,あまりに遠すぎて実際上は赤の他人といってよいくらいの関係である.

系統的に近ければ,見た目も似ている傾向があるのは,生物の場合と同じである.だが,血がつながっていたとしても数世代たてば外見や性格の著しく異なる個体が現れることも珍しくない.それでも,血液検査をすれば系統関係ははっきりする.このような関係が「系統」である.

一方で「影響」は,血統とは別次元の問題である.知人から受ける影響ということを想像するとよい.ある知人と親交が深まれば,自分の見た目や考え方もその知人に似てくるものである.ここで知人とは同時代に生きている人物だけでなく,かつて生きていた偉大な人物であってもよい.後者の場合,その人物の残した本などにより影響を受けるということになる.

ラテン語と英語の関係はまさしくこのような「影響」の関係である.英語にとってラテン語は系統的には限りなく赤の他人に近い.しかし,ラテン語の圧倒的な文化は英語にとって良きお手本になった.英語は歴史的に,ラテン語文書やそれを読み書きできる知識人を通じて大量のラテン単語を借用してきたのである.したがって,特に語彙の一面においては,英語はラテン語さながらといってよい.この類似が親子関係や親戚関係(系統)によるものではなく,いわば師弟関係(影響)によるものであることは,しっかりと区別して理解しておく必要がある.

遠くの親戚よりも近くの知人のほうに似るのは,人だけでなく言語も同じことなのかもしれない.先日,授業のリアクションペーパーで,ある学生曰く,

系統と影響は違うということは分かりました.生活してて,親せきからより,身近な友達からの方が影響受けます.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow