hellog〜英語史ブログ / 2025-09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-09-30 Tue

■ #6000. 音声学セミナーにて「現代英語の発音と「大母音推移」」をお話ししました [notice][mindmap][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

「#5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします」 ([2025-08-26-1]) でお知らせしたとおり,一昨日9月28日(日)に青山学院大学にて,日本音声学会音声学普及委員会主催の第35回音声学セミナーにて大母音推移 (gvs) についてお話しさせていただきました.セミナー本編に続き,質疑応答のセッションも合わせて3時間近くの長丁場でしたが,対面あるいはオンラインにて多くの方々にご参加いただき,私にとってもたいへん充実した会となりました.参加者の皆さん,ありがとうございました.また,学会長の斎藤弘子先生,音声学普及委員会の林良子先生,とりわけ夏休み前より企画準備でお世話になった内田洋子先生と牧野武彦先生には感謝申し上げます.

セミナーの概要については markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).

質疑応答セッションでは多くの質問をいただきましたが,時間の制限により,すべてにお答えすることができませんでした.今後,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などを通じて取り上げていきたいと思います.ぜひ今後も「大母音推移」にご注目ください.

2025-09-29 Mon

■ #5999. crocodile の英語史 --- 『シップリー英語語源辞典』の意外な洞察 [voicy][heldio][spelling][metathesis][etymological_respelling][folk_etymology][animal][greek]

crocodile の語形や綴字を巡る問題 --- ワニワニパニック --- は,heldio/helwa コアリスナーの lacolaco さんが火をつけた難問である.関連する一連の話題は,以下から追うことができる.

・ lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート C (crew-crocodile)(2025年7月27日)

・ lacolaco さんの「【helwaコンテンツ2025】 crocodileの語形・音変化についての調査~ワニワニパニック~」(2025年8月21日)

・ hellog 「#5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション」 ([2025-08-09-1])

・ hellog 「#5951. crocodile の英語史 --- OED で語源と綴字を確認する」 ([2025-08-12-1])

・ hellog 「#5952. crocodile の英語史 --- MED で綴字を確認する」 ([2025-08-13-1])

・ heldio 「#1527. crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る(プチ英語史ライヴ from 横浜)(2025年8月4日)

・ heldio 「#1583. alligator でワニワニパニック --- khelf 寺澤志帆さんと語る」(2025年9月29日)

とりわけ crocodile の異形として cocodril という語形・綴字があったことが気になっていた.そんなときに,先日『シップリー英語語源辞典』でふと crocodile を引いてみたところ,cocodril の謎に対するヒントとなる記述を見つけた.今回は,それを引用して,示唆だけ与えておきたい.

crocodile [krάkədàil] クロコダイル,ワニ,ワニ皮

この語はギリシア語 krokodeilos (ワニ:〔原義〕砂礫の虫,トカゲ)が語源である.このギリシア語は,ヘロドトス (Herodotus, 484?--425?B.C.) 以来,ナイル川に棲む巨大な爬虫類に使われるようになった.彼の Historiae:『歴史』 (II, 69) には,自国の石垣の間にいるトカゲに似ているところからイオニア人がそう名づけた,とある.crocodile にはいろいろな綴りがあり,その一つ cockadrill は,ワニの点滴とされたコカトリス (cockatrice) と混同されたこともある.

ところで,ワニは生き残ったが,コカトリスは中世の博物誌が衰退するととtもに死に絶えた.cockatrice は,ギリシア語 ikhnos (歩み,足跡)から動詞 ikhneuein (追跡する,足跡を追う)を経て成立した ikhneumon (エジプトマングース --- ichneumon 〔エジプトマングース〕として英語に借入 ---)の訳語としてのラテン語 calcatrix が語源であり,原義は「狩猟者」「追跡者」であった.この動物は砂の中のワニの卵を探し出して食べるとエジプト人に信じられていた.ラテン語 calcatrix は calx, calc- (踵)から派生した動詞 calcare (追跡する)からの造語である〔中略〕.《プリニウス (Gaius Pliny, 23--79) の『博物誌』 (VIII, 37) では,ワニが気持ち良く口を開けて寝ている間にコカトリスはのどから腹に飛び込み,内臓をかみ裂くとある.》

また,コカトリスはナイルチドリ (trochilus) と混同された.こちらの語源は trekhein (走る)から派生したギリシア語 trokhilos (小型シギ類)がラテン語化した言葉で,原義は「素早く走り回るもの」である〔中略〕.crocodile bird (ワニチドリ)とも呼ばれるこの鳥には,ワニの歯の間の肉片や食べ物のかすを突くという言い伝えがある.コカトリス (cockatrice) は想像上では鳥,獣,そして最後には爬虫類とされ,ミズヘビとして描かれる際には,英語の cock (ニワトリ)との類推からニワトリの卵から生まれた怪物バシリスク (basilisk) 〔中略〕と同じと見なされた.これはニワトリのとさかと体に,ヘビの尾を持ち,吐く息やひとにらみで人を殺すとされた.

ひとにらみで殺すというバシリスク (basilisk) は,比喩表現では,女性,特に浮気な女性に使われ,このことから cockatrice にも同じく比喩表現が生まれた.例えば,イギリスの劇作家デッカー (Thomas Dekker, 1572?--1632) の The Guls Hornebooke:『しゃれ者の入門書』(1609年)における一章「劇場における当世風紳士の振る舞い方」に,「(負債を取り立てる)執行吏を避けるためにも,朝早く妖婦 (cockatrice) を船で返すためにも」いっそう便利な水辺の家がお勧め,とある.かくして,この生き物を水に返したことになるが,等の女性はそら涙 (crocodile tears:ワニの涙)を流すだろう.女の「そら涙」にほだされると,「餌食」になってしまうこともある.

見せかけの悲しみを表す crocodile tears は,ワニが餌食を誘き寄せるために悲しげに呻くとか,餌食を飲み込みながら涙を流すと考えられたところから生まれた表現である.

今回登場したのは伝説の動物 cockatrice (コカトリス)だ.ヘビとニワトリが合体した動物とも,にらんだり息を吐きかけて人を殺すヘビとも言われる.これが cocodril の語形・綴字に関係しているというのは,ありそうな話しだ.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2025-09-28 Sun

■ #5998. 英語史旅,hel旅,あるいは helgrimage [helgrim][helkatsu][notice][chaucer][canterbury_tales][cockney][london][johnson][blend][100_places]

「英語語源辞典通読ノート」でおなじみの lacolaco さんが,9月23日付けで興味深い note 記事を公開された.「2025年ロンドン」 と題するその記事は,単なるロンドン旅行記ではない.「英語史」というレンズを通してロンドンとカンタベリーをめぐるという,体を張った知的なhel活 (helkatsu) の記録である.

同記事によれば,lacolaco さんは今月半ばのロンドン滞在の折に,A History of the English Language in 100 Places をガイドブックとして,英語史にゆかりのある数々の場所を訪ね歩いたという.この本については hellog でも以下の記事などで取り上げてきた.

- 「#5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places」 ([2025-08-17-1])

- 「#5968. 「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」はおもしろい企画になりそう --- HEL in 100 Places の序文より」 ([2025-08-29-1])

今回の lacolaco さんの旅は,まさにこの本を実践に移した旅といえる.Geoffrey Chaucer (1340?--1400) が The Canterbury Tales の構想を練ったとされる Aldgate, Cockney (cockney) の語源となった鐘の音で知られる St Mary-le-Bow,そして Samuel Johnson が英語史上初の本格的な辞書を編纂した Dr Johnson's House など,訪問地はいずれも英語史を学ぶ者にとって胸が熱くなる場所ばかりだ.極めつけは,巡礼の最終目的地である Canterbury への日帰り旅.Chaucer の像や,大聖堂に鎮座する St. Augustine's Chair --- すなわちカンタベリー大聖堂の cathedra (司教座) そのもの --- を目の当たりにした感動が伝わってくる.

この記事でとりわけ私の心を捉えたのは,lacolaco さんが自らを helgrim (英語史聖地巡礼者)と称していることだ.これは HEL (= History of the English Language) と pilgrim (巡礼者)を掛け合わせた混成語 (blend)である.このネーミングセンスには脱帽する.

この素晴らしいアイデアに乗っかり,英語史の巡礼行為そのものを helgrimage (英語史旅,あるいはhel旅)と呼びたい.英語史を学び,その歴史が刻まれた土地を訪ね歩く.これは,書物と向き合うだけでは得られない,身体的な学びの形である.言語が実際に使用され,変容を遂げてきた現場の空気を吸うことで,英語史年表の各項目が,単なる知識ではなく,生きた実感として立ち上がってくるはずだ.

英語史研究は,基本的には文献学であり,書斎にこもって写本や刊本を読んだり,PCの前で電子コーパスを分析するのが一般的だ.しかし,本来,言語は常に特定の場所と結びついている.歴史言語学が,地理学,社会学,人類学などの分野と密接に関わるのはそのためだ.helgrimage は,英語史という学問にフィールドワークの側面を与え,その魅力をさらに深めてくれる可能性を秘めている.

これまで本ブログでは様々なhel活を提案してきたが,この helgrimage はきわめて能動的な活動といえるだろう.ロンドンやカンタベリーに限らず,ヴァイキングが足跡を残したイングランド北部,古英語の写本が眠る図書館,さらには英語が世界に展開していく拠点となった要衝など,helgrimage の目的地は世界中に存在する.

lacolaco さんの今回の実践は,英語史の楽しみ方に新たな地平を切り開くものである.多くの helgrims がこれに続くことを願ってやまない.私も helgrimage に出かけることにしよう.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-09-27 Sat

■ #5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演 [hee][notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio][etymology]

先日,人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」にゲストとしてお邪魔しました.「accountはなぜ「口座」も「説明」も表すのか?」と題する配信回で,パーソナリティの水野さんと堀元さんとともに,英単語の語源について楽しく語り合ってきました.

今回の企画は,大学受験用の英単語集として名高い『英単語ターゲット1900』に掲載されている単語の語源を深掘りするという,同チャンネルの人気シリーズの一環です.英語史・語源研究の専門家と認めていたただき,お招きいただきました.70分ほどの配信時間で,accord, thought, interest, account, cause, sound, individual の計7語を取り上げています.前回のターゲット1900回への出演の折には,1単語どころか1/3単語にしか注目できなかったことを考えれば,今回は大幅な改善(?)といえます.

今回取り上げた7語はいずれも基本的な単語ですが,歴史を遡ると実に豊かな物語が隠されています.動画のタイトルにもなっている account は,「口座」「説明」「理由」などと多義ですが,「計算する」という語源的な意味に立ち返ることで,その多義性の謎が氷解します.account はラテン語の ad- + computare が元になっており,後者は com- + putare という構成です.putare 自体は「考える,計算する」が原義です.これらの要素が,古フランス語を経て語形を崩しつつ英語に入ってきた次第です.

動画の最後では,拙著『英語語源ハンドブック』についてもご紹介いただきました.この本は,『ターゲット1900』にも収録されている類いの基本語彙のうち,とりわけ重要な約1000語を対象としており,語源記述を中心としつつもボキャビルにも有用なハンドブックとなっています.本書は動画で展開されたような語源話しの集成といってよく,読みあさることで英語語源学を広く深く学ぶことができます.『ターゲット1900』で英単語を学習されている方には,ぜひ本書も傍らに置いていただきたいと思います.

「ゆる言語学ラジオ」さんとは,これまでも何度かご縁がありました.3ヶ月ほど前の hellog 記事「#5892. 制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct)」 ([2025-06-14-1]) でも,同チャンネルの話題に触れたところです.

今回の配信回も,言語への尽きせぬ好奇心を刺激してくれる知的に楽しい内容となっています.水野さんと堀元さんの巧みな話術に引き込まれ,私も時間を忘れて語ってしまいました.ぜひ多くの方にご覧いただければ幸いです.

なお,今回の出演については,昨日の Voicy heldio でも「#1580. 「ゆる言語学ラジオ」『ターゲット1900』回にお邪魔してきました」としてお話ししました.そちらもお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-26 Fri

■ #5996. khelf の疋田海夢さんが Growth and Structure 連載を始めています [khelf][jespersen][helkatsu][review][hel][notice]

khelf(慶應英語史フォーラム)によるhel活 (halkatsu) が新展開を示しています.

4ヶ月ほど前に「#5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています」 ([2025-05-14-1]) でご紹介しましたが,寺澤志帆さんによる「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が絶賛継続中です.昨日時点で123件の記事が公開されており,1つひとつ丁寧に記載されています.読み続けていると,英語史の知識が確実に増していきます.ぜひ RSS フィードを登録して,日々講読していただければ.

そして先日,もう1人の khelf メンバーによる連載が始まりました.大学院生の疋田海夢さんが自身のHP上で始めたシリーズです.連載タイトルは「Growth and Structure で辿る英語の歴史」です.疋田さんが Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language (10th ed.) を1節ずつ丁寧に読み,コメントを加えていくという企画です.昨日時点で第8節までの記事が公開されており,シリーズ継続のリズムができてきました.こちらの連載にも RSS フィードが用意されていますので,ぜひフォローしていただければ.

疋田さんが,なぜこの連載を始められたのか? それについては,最初の記事「0. Growth and Structure of the English Language の講読をはじめます」に記されているので,ぜひお読みください.

先日,hellog でこの名著に関する以下の記事を2本書きましたが,実は今回の疋田さんの連載開始を受けて執筆したものでした.

・ 「#5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language」 ([2025-09-20-1])

・ 「#5991. Jespersen の G&S の第1節を堪能する」 ([2025-09-21-1])

そこでも述べたとおり,G&S は間違いなく英語史に関する名著の1つです.疋田さんが本書の精読を始め,関連する連載を始めた今,皆さんも一緒に同書を読み始める絶好のチャンスです.ぜひ連載を日々追いかけつつ,皆さんにもこの名著を味わっていただければと思います.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2025-09-25 Thu

■ #5995. khelf の藤平さんに「いのほたなぜ」のチラシを作成していただきました [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][khelf][helkatsu]

井上逸兵さんとともに毎週水・日にお届けてしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が近々書籍化されることについては,「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) や「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1]) の記事で触れてきました.発売は10月15日(水)となります.Amazon のこちらのページより予約受付中です.

上記のチラシは,khelf の藤平さんに制作していただきました.いつもご協力ありがとうございます! チラシの以下の文句にあるとおりの書籍です.

専門の知見をわかりやすく解説.「そう習ったから」では終わらない,一歩先の理解に繋がる一冊.

目下「いのほたなぜ」の編集者および著者2人で,本書を紹介する様々なコンテンツを作成中です.まず,特設ランディングページ (LP) を作っています.そこでは本書を紹介するのみならず,本書の各章と,元ネタとなっている「いのほた言語学チャンネル」の配信回とを結びつけたリンク集も掲載する予定です.

また,YouTube チャンネルから生まれた書籍だけに,動画でのお知らせにも力を入れていきます.9月13日(土)に井上&堀田で生配信した以下の「いのほた本ライブ」を皮切りに,今後に向けてショート動画も制作中です.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-09-24 Wed

■ #5994. 『英語語源ハンドブック』が3ヶ月で再重版決定 [hee][notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio]

6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)がおかげさまで好評です.刊行後3ヶ月となる9月18日に,再重版が決定しました.最初の重版は「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) でお知らせしたとおりですが,その後も高い評価をいただき続けています.上記「再重版決定」ポスターは,いつものように khelf の藤平さんに制作していただきました(ありがとうございます).

改めてのご案内ですが,本書のために特設ランディングページ (LP)を作っています.本書の特色や読者からの声などをまとめていますので,ぜひ覗いてみてください.

また,昨日公開された「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回こと「accountはなぜ「口座」も「説明」も表すのか?」では,久しぶりにゲストとして出演させていただき,57分30秒辺りから『英語語源ハンドブック』について紹介しています.ぜひご覧ください.

また,今回の再重版に際する感謝の辞は,先日以下の Voicy heldio からも配信しました.「#1575. おかげさまで『英語語源ハンドブック』の再重版決定! --- 用語解説の「大母音推移」を読んでみます」もお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-23 Tue

■ #5993. 英語の未来と生成AIが拓く新たな局面 --- 言語における求心力と遠心力のダイナミズム [variety][sociolinguistics][function_of_language][future_of_english][world_englishes][model_of_englishes][notice][youtube][inohota][inoueippei][inohotanaze][ai]

一昨日 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新動画が配信されました.題して「#373. これからの英語はどうなる?AIと世界の英語・英語の未来を読む:多様化・AI・世界化」です.今回は,まさに今,私たちが目の当たりにしている言語とテクノロジーの劇的な交錯について,井上さんと議論を深めました.

この話題を選んだきっかけは,私が以前出演させていただいた「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」で,関連する英語史トークを展開したことにあります.そのトークの最後のほうで,英語の多様性やその未来について触れたのですが,同じテーマを「いのほた言語学チャンネル」でもさらに掘り下げてみようと考えた次第です.今や生成AIによるリアルタイム通訳も実用的になりつつあり,英語の未来を考える上で,これは避けて通れない話題となっています.

いのほた動画では,英語(ひいては言語一般)のもつ「2つの相反する力」について議論しました.1つは,英語が世界の共通語,つまりコミュニケーションの道具としての役割を果たす「求心力」 (centripetal force) です.世界には約7000もの言語があると言われますが,その中で英語は最も広く通用する言語として,私たちの学習目標となってきました.異なる言語を話す人々を結びつける強力なツールとしての英語,という側面です.

しかし,同時に英語(ひいては言語一般)にはもう1つの側面があります.それは「遠心力」 (centrifugal force) です.20世紀後半以降,世界英語 (world_englishes) という現象が顕著になり,世界各地で標準英語から逸脱した多様な英語が生まれ,話されています.これは,各々の地域の話者が,独自の英語変種を通じて自身のアイデンティティを表現しようとする動きにほかなりません.言語が単なるコミュニケーションの道具にとどまらず,所属する集団や個人のアイデンティティを示す手段となるわけです.結果として,同じ英語を話していても,お互いにとって理解しにくい方向に枝分かれしていくという,一見矛盾した状況が生じています.

私は,この求心力と遠心力こそが,言語のダイナミズムを支える両輪であると考えています.結びつけようとする力と,分かち隔てようとする力.これらは常に拮抗し,揺れ動くことで言語変化の原動力となっているのです.社会がグローバル化すれば求心力が強まり,個々が多様性を志向すれば遠心力が強まる.まるで振り子のように揺れ動きながら,言語は機能し続けていると言えます.この2つの相反する力については,「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]) や「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]) もご参照ください.

そして,人類史上長らく続いてきたこの言語のダイナミズムに,今,生成AIという前代未聞の技術が投入されてきています.これまでのコンピューター技術は標準的な英語のみを扱ってきたと言ってよいですが,AIは多様な英語をも処理できるようになりつつあります.これは,英語がインフラとしての基盤的役割を今後も担い続けるのかどうかという根本的な問いを突きつけているとも言えます.言語の求心力と遠心力のバランスは,AIの発展によってどのように変容していくのか,今後注視していくべき現象です.

2020年代は,人類言語史における大きな転換点として記憶されることになるかもしれません.私たちは今,その歴史の瞬間に立ち会っていると言えます.英語の未来,そして言語そのものの未来がどうなっていくのか,引き続き注目していきたいと考えています.ぜひ,今回の「いのほた言語学チャンネル」の配信をご覧いただき,皆さんも一緒に考えてみていただければ.

「いのほた言語学チャンネル」と言えば,10月15日に「いのほた本」が出ます! 詳細は,ぜひ「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) の記事をどうぞ.

2025-09-22 Mon

■ #5992. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][hellive2025][rhetoric][variation][kenning][bracketing_paradox][preposition][romaji]

9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝8時頃から,久しぶりに小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」を生配信しました.土曜日の朝にもかかわらず,多くのリスナーの方々にライヴでお聴きいただき,コメントも投げ込んでいただきました.また,千本ノック会場には,有志の 早朝組 helwa メンバーが数名集まっており,質問の読み上げなどをお手伝いいただきました.全体として朝早い時間とは思えない集中力と盛り上がりで,参加者一同,心地よい緊張感のなかで,本編の50分ほどを駆け抜けることができました.

今朝,Voicy heldio で,その様子を「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」としてアーカイヴ配信しましたので,ぜひお時間のあるときにお聴きください.事前にリスナーの方々よりお寄せいただいた素朴な疑問を5問ほど取り上げたにすぎませんが,配信内で小河さんも私もコメントしている通り,いずれも良質で示唆的な質問で,考えさせられました.回答者も早朝で頭が働いていたので,キレの良い配信回になっていると思います.以下,本編(第2チャプター)で取り上げた質問と対応する分秒を一覧します.

(1) 03:07 --- なぜ英語では,ある指示対象が繰り返し現われるとき,それを異なる名詞句で表現するのか?

(2) 14:25 --- なぜ heavy smoker は「体重の重い喫煙者」と解釈されることが少ないのか?

(3) 21:30 --- なぜ in the morning, in the afternoon, in the eveneing なのに夜だけ at night なのですか?

(4) 31:00 --- なぜ英文のメールの挨拶では I hope this email finds you well. などというのですか?

(5) 38:13 --- 「新聞」のローマ字表記について shinbun なのか shimbun なのか? ひどく混乱していませんか?

今後もいろいろな形で「千本ノック」をやっていきたいと思います.皆さんもぜひ投げ込み用の素朴な疑問を用意しておいていただければ!

2025-09-21 Sun

■ #5991. Jespersen の G&S の第1節を堪能する [review][jespersen][hel_education]

昨日の記事「#5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language」 ([2025-09-20-1]) で取り上げた名著 G&S.その第1節 (p. 1) をそのまま引用するので,著者の意気込みを感じていただきたい.

1. It will be my endeavour in this volume to characterize the chief peculiarities of the English language, and to explain the growth and significance of those features in its structure which have been of permanent importance. The older stages of the language, interesting as their study is, will be considered only in so far as they throw light either directly or by way of contrast on the main characteristics of present-day English, and an attempt will be made to connect the teachings of linguistic history with the chief events in the general history of the English people so as to show their mutual bearings on each other, and the relation of language to national character. The knowledge that the latter conception is a very difficult one to deal with scientifically, as it may easily tempt one into hasty generalizations, should make us wary, but not deter us from grappling with problems which are really both interesting and important. My plan will be, first to give a rapid sketch of the language of our own days, so as to show how it strikes a foreigner---a foreigner who has devoted much time to the study of English, but who feels that in spite of all his efforts he is only able to look at it as a foreigner does, and not exactly as a native would---and then in the following chapters to enter more deeply into the history of the language in order to describe its first shape, to trace the various foreign influences it has undergone, and to give an account of its own inner growth.

改めて熟読してみると,私自身が英語史研究者として,hel活の発信者として,Jespersen からかなりの影響を受けていることを再認識した.私は大学の講義「英語史」の初回に「現代英語に戻ってこないような英語史は語らない」などと豪語しているのだが,これは知らず知らずのうちに G&S の第1節の精神が染みついていただけだったということが,ここで判明した(私にとっても驚きである).

また,Jespersen が非英語母語話者として英語史を記述することを,むしろ「売り」としているかのように読める点が印象的である.私が --- 同じく英語非英語母語話者として --- Jespersen の英語史を魅力的に感じるのも,ごく自然なことなのかもしれない.

さらに,Jespersen の言語と国民性を直接結びつけようとする性向とそのリスクについての認識も,久しぶりに確認できて新鮮な思いだった.Jespersen は,確かにこの点ではかなりのリスクを冒している,と私は考えている.やや行き過ぎており,差し引いて読むべきだという立場だ.

だが,今回,冒頭の1節を読み返してみて,英語史なり○○史は,やはりそれを書く人の考え方の集成なのだ,ということを確認できたことが大きい.読者は,この冒頭をどのように読むのかについて自身の考えを整理した上で,先を読み進めるとよいと思う.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2025-09-20 Sat

■ #5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language [review][jespersen][toc][old_norse]

Otto Jespersen (1860--1943) は,デンマーク出身の20世紀初期を代表する言語学者・英語学者であり英語史研究者でもあった.世界的に著名な学者だが,とりわけ日本での人気がすこぶる高い.日本人の英語学者で,Jespersen の著作から何らかの影響を受けていない者はほとんどいないのではないか.実際に,私も英語史研究者として Jespersen からは多くのことを学んだし,今も学び続けている.何よりも執筆量がすさまじく,著作の数も多い.これでもかというほどの情報量だ.私自身も日々様々なメディアで英語史の情報を発信しているが,Jespersen とは持てる才能も,生きる時代も,利用できるメディアも異なるとはいえ,この大学者をどこかで真似しようとしているのかもしれない.圧倒的なのだ.

Jespersen の著作のなかでも,私が学生時代から何度も読み返しているのが,今回紹介する Growth and Structure of the English Language である.10版を数える読み継がれた名著で,現在は装いを新たにした版も出回っているようだ.私が繰り返し読んできたのは 10th ed. だが,もちろん現在手に入る最新のものでも中身は同じである.以下に目次を記す.

I Preliminary Sketch

II The Beginnings[2025-09-21-1]

III Old English

IV The Scandinavians

V The French

VI Latin and Greek

VII Various Sources

VIII Native Resources

IX Grammar

X Shakespeare and the Language of Poetry

XI Conclusion

Phonetic Symbols. Abbreviations

Index

古い英語史書らしく,章立ては至ってシンプルだ.Jespersen は当代一流の言語学者で内面史にもすこぶる強いのだが,この目次からは外面史へのこだわりも伝わってくるだろう.実際に,この本は内面史と外面史のバランスが実にみごとなのだ.

とりわけ私が最初に読んだときから印象に残っているのは,第4章の古ノルド語 (old_norse) による影響のくだりだ.Jespersen 自身が北欧人であるので,英語史のこの部分に思い入れが強いのは頷けるが,それにしても記述がエキサイティングで,読み始めると止まらなくなる.私は非英語母語話者の書く英語史書は,常に平均以上におもしろいと確信しているが,その思いの源泉は Jespersen のこの本にあったように思われる.

初版は1905年であり,時代の限界や制約があったことは確かだ.例えば,文学の言語への偏重が目立ち,他のレジスターを軽視する本書の特徴は,現代の言語学の水準からみれば,必ずしも好意的に評価されないかもしれない.しかし,いまだに英語史を志す者がまずもって手にすべき1冊であることは,強調しておいてよいだろう.私は代表的な英語史の古典的名著として Baugh and Cable を推奨し超精読し続けている者であるが,もう1冊を挙げるとなれば,(とても難しい選択だが)この Jespersen の Growth and Structure になるだろうかと考えている.ぜひ皆に読んでいただきたい1冊.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-19 Fri

■ #5989. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (3) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe][hellive2025][loan_word]

先日 Voicy heldio でお届けした「#1548. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-2) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝アーカイヴより配信しました.「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」です.これは去る9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝の7時過ぎから生配信でお届けしたものです.

今回の超精読会も前回と同様に,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会を務めていただきました.現場には,私のほか数名のヘルメイトもギャラリーとして参加しており,早朝からの熱い精読会となっています.40分ほどの時間をかけて,18文ほどを読み進めました.2人の精読にかける熱い想いを汲み取りつつ,ぜひお付き合いいただければ.

以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, pp. 81--82) .

It is obvious that the most typical as well as the most numerous class of words introduced by the new religion would have to do with that religion and the details of its external organization. Words are generally taken over by one language from another in answer to a definite need. They are adopted because they express ideas that are new or because they are so intimately associated with an object or a concept that acceptance of the thing involves acceptance also of the word. A few words relating to Christianity such as church and bishop were, as we have seen, borrowed earlier. The Anglo-Saxons had doubtless plundered churches and come in contact with bishops before they came to England. But the great majority of words in Old English having to do with the church and its services, its physical fabric and its ministers, when not of native origin were borrowed at this time. Because most of these words have survived in only slightly altered form in Modern English, the examples may be given in their modern form. The list includes abbot, alms, altar, angel, anthem, Arian, ark, candle, canon, chalice, cleric, cowl, deacon, disciple, epistle, hymn, litany, manna, martyr, mass, minster, noon, nun, offer, organ, pall, palm, pope, priest, provost, psalm, psalter, relic, rule, shrift, shrive, shrive, stole, subdeacon, synod, temple, and tunic. Some of these were reintroduced later.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-18 Thu

■ #5988. 9月27日(土),朝カル講座の夏期クール第3回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」が開講されます [asacul][notice][demonym][suffix][onomastics][kdee][hee][etymology][hel_education][helkatsu]

毎月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の9月23日(土)の講座は夏期クールの3回目となります.今回は英語を学ぶ誰もが最も多く発したり聞いたりし,さらに読み書きもしてきた重要単語 English に注目します.この当たり前すぎる英単語をめぐる歴史は,実は英語史のおもしろさを煮詰めたような物語になっています.ふと立ち止まって考えてみると,謎に満ちた単語なのです.

・ なぜ「アングレ」(フランス語)や「エングリッシュ」(ドイツ語)ではなく英語では「イングリッシュ」なの?

・ English と綴って「イングリッシュ」というのはおかしいのでは?

・ England や Anglia との関係は?

・ なぜ Japanese の -ese や American の -n ではなく English には -ish の語尾がつくの?

・ なぜ米語は American ではなく,あくまで (American) English と呼ばれるの?

・ 言語名は通常は固有名詞かつ単数として扱われるのに,なぜ最近 Englishes という複数形が使われているの?

民族,国,言語,文化,歴史に関わる重要単語なので,このように疑問が尽きないのです.講座では,他の民族を表わす単語などとも比較しながら,English に込められた謎に迫ります.

講座への参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

</p><p align="center"><iframe src=https://voicy.jp/embed/channel/1950/7099532 width="618" height="347" frameborder=0 scrolling=yes style=overflow:hidden></iframe></p><p>

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-17 Wed

■ #5987. 『最新英語学・言語学用語辞典』(開拓社,2015年)の第7章 --- 英語史用語集 [dictionary][review][notice][linguistics][terminology][glossary][gvs]

毎朝配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,先日コメントをいただいた.英語史に関する用語辞典というのはあるのでしょうか,という質問だ.その答えは,あるといえばあるし,ないといえばない,ということになる.

まず「ない」という側面から.英語史は比較的専門性の高い,いわばニッチな領域である.ある分野の用語辞典が編纂・出版されるには,それなりの需要が見込まれなければならない.しかし,その点ではニッチな英語史という分野の用語辞典は,残念ながら独立した書籍として出版されたものはない.

次に「ある」という側面について.英語史専門の用語辞典は上記の通り存在しないものの,大は小を兼ねるという通り,1つ上のカテゴリーである「英語学」の用語辞典であれば,日本語でも英語でもいくつか出版されている.それらは,実質的に英語史用語辞典の役割を果たしてくれているといってよい.英語史の主要な術語は,たいてい英語学(用語)辞典に立項されているからだ.代表的な英語学辞典としては,「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]) の下部の「英語史・英語学の参考図書」を参照されたい.

また,英語で書かれたものでは,より英語史に近い分野,すなわち歴史言語学 (historical_linguistics) に特化した Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics (Salt Lake City: U of Utah P, 2007) という便利な小辞典がある.さらに,英語史概説書の巻末には用語集 (glossary) が付されていることも多く,有用だ.

さて,今回特におすすめしたいのが,『最新英語学・言語学用語辞典』(開拓社,2015年)である.この辞典の制作には,私自身も執筆者の1人として関わっている.

この用語辞典の最大の特徴は,英語学・言語学の広範な分野を網羅しつつ,分野ごとに章を立てて用語を解説している点にある.全11章の構成は以下の通り.

第1章 音声学・音韻論

第2章 形態論

第3章 統語論

第4章 意味論

第5章 語用論

第6章 社会言語学

第7章 英語史・歴史言語学

第8章 心理言語学

第9章 認知言語学

第10章 応用言語学

第11章 コーパス言語学・辞書学

第7章「英語史・歴史言語学」に注目されたい.この章 (pp. 238--70) は,それ自体が独立した英語史用語辞典として利用できる.例えば,英語史学習者が必ず出会う用語の1つ,大母音推移 (gvs) の項目を引いてみよう.

Great Vowel Shift (大母音推移) 後期中英語から初期近代英語期に,強勢をもつすべての長母音に起こった大規模な音変化をいう.生起する環境の如何を問わず,非高母音は上昇し,高母音は二重母音化した.高母音の二重母音化と狭中母音の上昇のいずれが先に起こったかについて意見が分かれる.そもそも大規模な連鎖であったかどうかについても異論が出されている.→ DRAG CHAIN; PUSH CHAIN

限られた字数のなかで,現象の定義,時代,対象,内容,そして学術的論点までが簡潔にまとめられている.このように,英語史のキーワードが約30ページにわたって解説されており,初学者から専門家まで,幅広い読者のニーズに応える内容となっている.

英語史の学び方は人それぞれだが,信頼できる用語辞典を手元に置いておくことは,学習の羅針盤として大いに役立つはずだ.今回ご紹介した『最新英語学・言語学用語辞典』は,その候補として,自信をもって推薦できる1冊である.

・ 中野 弘三・服部 義弘・小野 隆啓・西原 哲雄(監修) 『最新英語学・言語学用語辞典』 開拓社,2015年.

2025-09-16 Tue

■ #5986. khelf 大学院生の研究テーマ一覧 --- khelf ゼミ合宿@茂原 [hel_education][khelf][seminar][sotsuron][helkatsu]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミでは,9月16日(月)から18日(水)にかけて千葉県茂原市の宿にて2泊3日のゼミ合宿を実施しています.参加した大学院生,学部4年生,学部3年生,そして特別ゲスト講師(?)として菊地翔太先生(専修大学)を合わせた29名での研究発表合宿です.各々の個人研究のテーマを短時間で紹介・発表する「ポスターなしポスターセッション」の課題をこなします.

初日の昨日,そして2日目の今日の午前中で,まず大学院生7名による研究発表が行なわれました.

1. 中英語期の韻文作品における複合数詞の選択とその要因

2. 英語における What's X is X 表現の使用と発達,およびその理論的示唆

3. 古英語から初期中英語にかけての等位接続詞の導く節の語順変化

4. William Cecil, Lord Burghley の自筆草稿と印刷本における語源的綴字の比較

5. 動詞の自動詞化をともなう prepositional verbs の発達

6. 「妨げる」の意をもつ動詞の性質比較

7. 可算・不可算の区別はなぜあるのか?

いずれも今後どのように展開していくのかが楽しみな研究です.

2025-09-15 Mon

■ #5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位! [inohotanaze][hellive2025][heldio][helkatsu][inohota][inoueippei][youtube][notice]

一昨日,「英語史ライヴ2025」を開催しました.「#5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」」 ([2025-09-13-1]) で予告した通り,当日の16:00より,Voicy heldio と YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両プラットフォームにて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信しました.

10月15日にナツメ社より出版予定の「いのほたなぜ」こと,井上・堀田の初めての共著となる『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を,皆さんの力をお借りして,広めていただきたいという趣旨で企画したお祭りイベントです.会場参加された方々,およびライヴ視聴者の皆さんとともに,Amazon の本書のページより,一斉に(といっても文字通りにではありませんが)予約注文していただきました.当日は,ライヴのコメント欄などを通じても,熱い応援をいただき,たいへん心強く感じました.ありがとうございます.

当日のライヴの様子は,その後両プラットフォームでアーカイヴとしても出そろいましたので,ぜひ視聴・聴取していただければと思います.

・ Voicy heldio: 「#1569. 「いのほたなぜ」予約爆撃アワー --- 「英語史ライヴ2025」より」

・ YouTube: 「いのほた本ライブ」

さて,予約爆撃アワー企画の効き目はどうだったのでしょうか? 当日の夜に本書の順位を確認したところ,なんと Amazon 新着ランキングの英語部門で第2位にまで上がっていました! 短時間で皆さんにここまで押し上げていただきました.ありがとうございます.トップの座には手強いライバルが座っていますが,これからますます本書を広めて行きたいと思っています.引き続きご支援をお願いします!

2025-09-14 Sun

■ #5984. 昨日の「英語史ライヴ2025」おおいに盛り上がりました! [khelf][helwa][heldio][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube][helvillian][kenkyusha]

昨日9月13日(土),予定通り Voicy heldio にて「英語史ライヴ2025」が開催されました.khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の主催する音声配信イベントで,早朝から夕方まで断続的にではあれ,多くの英語史に関する音声セッションが配信されました.収録会場にはメンバー30名ほどが集まり,和やかな雰囲気のなかで収録したり,懇親したりしました.

まず,早朝6時からは,平常通りの heldio 配信.その後,helwa 配信も行ないました.7時からは Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)との超精読セッション.続いて8時からは小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」.土曜日の朝早くからの生配信でしたが,収録現場には複数名のギャラリーに立ち会っていただき,数十名のリスナーの方々にライヴでお聴きいただきました.大盛り上がりでした.

9時からは,皆で本格的に会場設営.10時頃からいくつかの収録室に分かれ,次々と音声セッションを収録しました.生配信でお届けすることもあれば,収録し終わったものを後からアーカイヴ配信することもありましたが,夕方までに heldio と helwa を合わせて10本近くの配信回をお届けすることになりました.

そして,最後に16時からは,heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両方にて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信.来たる10月15日(水)に発売予定の井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.を,Amazon より皆に一斉に注文していただこうというお祭りイベントです.多くの皆さんにご参加いただきまして,ありがとうございました.

一日を通じて,会場には全国津々浦々からの参加者がお持ちになったお菓子で溢れていました.また,ラジオなので一般にお見せすることはできませんでしたが,多くの参加者が,今回のイベントのために有志で制作されたTシャツを着用していました.『英語語源ハンドブック』の表紙をモチーフとした Helvillian のTシャツです.さらに,午後からは研究社による英語史関連書のフェアが開かれ,賑わいました.多くの皆さんのご協力のもと,17時前には無事にイベントが終了しました.

夜はお楽しみの懇親会.1次会,2次会とはしごして夜が更けましたが,最後まで参加者の皆さんと英語史を語り続ける,思い出に残る1日となりました.

昨日中に公開されたセッションは十数本に限られますが,後日のアーカイヴ配信のために収録したセッションも数多くあり,ある意味では「英語史ライヴ2025」は終わっていません.むしろ始まったばかりです.ぜひ今後の heldio/helwa 配信にご期待ください.

以上,「英語史ライヴ2025」の盛会の旨,簡単に報告いたしました.リスナーの皆さん,関係者の方々,本当にありがとうございました!

2025-09-13 Sat

■ #5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

本日9月13日(土)は,昨日の記事 ([2025-09-12-1]) で予告した通り,年に一度の Voicy heldio による英語史のお祭り「英語史ライヴ2025」が開催されます.朝6時の通常配信を皮切りに,夕方5時頃まで,断続的に heldio/helwa で生配信やアーカイヴ配信をお届けします.主催は khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の有志メンバーたちです.東京の収録会場に集まり,英語史に関する様々なセッションを収録・配信していきます.

hellog 読者の皆さん,heldio/helwa リスナーの皆さんにおかれましては,ぜひ英語史漬けの1日をお楽しみください.本イベントの特設HPをこちらに設けておりますので,ぜひご覧ください.

本日の hellog 記事としては,とりわけ16時より heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて同時生配信を予定している「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画についてお知らせします.

同僚の井上逸兵さんと毎週2回,水・日曜日に配信している同 YouTube チャンネルが本になりました! 来たる10月15日(水)に発売予定です.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.(← Amazon へのリンク)

本日16時から heldio および YouTube にて生配信でお届けする予定の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は,井上・堀田がこの「いのほた本」をライヴで紹介しつつ,リスナーの有志の皆さんにその場で Amazon にて予約注文していただき,全体としてお祭りムードで盛り上がろうという遊び企画です.ぜひ時間になりましたら,いずれかのメディアにアクセスしていただき,こちらの Amazon リンクより予約注文していただければ幸いです.昨晩時点では,新着ランキングの英語部門にて,すでに第15位にランクインしています.「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」での皆さんのご協力により,ランクをさらに押し上げていただければと思います.この本を通じて,英語史・英語学・言語学のおもしろさを多くの方に伝えたいというのが,著者2人の願いです.

本書の内容や趣旨については,今後,本ブログでもご紹介していきますが,まずは本日16時の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画にご参加いただければ幸いです.その時間は都合が悪いという方も,ぜひ夕方以降に予約注文をしていただければ.

どうぞよろしくお願いいたします.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-09-12 Fri

■ #5982. 明日9月13日(土),早朝6時から「英語史ライヴ2025」開催 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

昨年に続き,今年も「英語史ライヴ」を開催します.明日9月13日(土)の早朝6時より開始です.Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」およびプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」にて,hel活 (helkatsu) の仲間たちとともに英語史に関する話題を1日中お届けします.

朝6時から夕方5時頃まで,断続的に生配信あるいはアーカイヴ配信を行ないますので,リスナーの皆さんにおかれましては,配信回の新着通知が届くよう,この機会に heldio のチャンネルのフォローをお願いいたします.また,同じくこの機会にプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」(月額800円のサブスクで,初月無料)にもお入りいただければ,追加的に helwa での新着配信もお聴きいただけます.

主催は,khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa です.主として khelf の大学院生メンバーと helwa の有志メンバーに,事前の準備から明日のイベント当日の音声配信制作まで,直接,間接に携わっていただいています.会場参加される方々にとっては,hel活メンバー同士の交流の機会ともなりますので,おおいにお楽しみください.

ライヴの特設HPをこちらに準備しましたので,詳しくはそちらからどうぞ.配信スケジュールについては,最初と最後のほうに固定のセッションがいくつかありますが,日中の大部分の時間帯についてはフレキシブルとなりますのでご了承ください.

固定セッションのうち,とりわけ夕方4時からの「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は必聴です.井上逸兵さんとともに,heldio のみならず YouTube 「いのほた言語学チャンネル」からも生配信します.10月15日に発売予定の「いのほた本」についてお話ししながら,皆で一緒に予約注文してしまいましょう,という盛り上げ企画となっています.

それでは,明日の「英語史ライヴ2025」をお楽しみに!

2025-09-11 Thu

■ #5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年) [voicy][heldio][dictionary][onomastics][review][etymology][personal_name][toponymy]

本ブログでは,英語の単語の成り立ちを探る語源学 (etymology) の話題を数多く取り上げてきた.その探究の伴侶として,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』の右に出るものはないと,機会あるごとに推奨してきた.最近では,この辞典の関連書である拙著『英語語源ハンドブック』も上梓され,多くの方に手に取っていただいている.

さて,語源の探求という魅力的な営みをさらに奥深いものにしてくれる,もう1冊の優れた辞典を紹介したい.刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)である.

本書は,その名の通り固有名詞 (proper noun) に特化した語源辞典である.個人名,姓,地名,さらには商標といった固有名詞は,私たちが日常的に英語に接する差異の語彙資源の一部でありながら,一般的な語源辞典では立項されないことが多い.その痒い所に手が届くのが,今回紹介する『英語固有名詞語源小辞典』だ.

編著者の刈部先生は,前書きで本書の執筆動機を次のように語っている.

『英語固有名詞語源小辞典』は,編著者が固有名詞の語源を簡便に引ける1冊版の常用辞典があればよいと長年思っていたものを自分で執筆することになったものである.この思いは,寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社,1997)の編集のお手伝いをした後,一段と強くなった.

なんと,本書のメイキングは『英語語源辞典』と深く関わっていたのである.『英語語源辞典』の編纂に携わったからこそ,固有名詞に特化した辞典の必要性を痛感し,その思いが本書の出版企画へとつながったわけだ.いわば『英語語源辞典』からの貴重なスピンオフといえる.

収録語数は約3,000語である.「小辞典」と銘打たれているものの,読者が引くであろう固有名詞の7--8割はカバーできることを目指したといい,実際に引いてみるとヒット率の高さに驚かされる.見出し語には発音記号が付されており,難読の人名や地名の発音を確認するのにも重宝する.そしてもちろん,語源解説は詳細かつ信頼できるものであり,初出年代も記されている.

先日の記事「#5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より」 ([2025-09-09-1]) で,「いのほた言語学チャンネル」の動画「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」を紹介した.そこで Guy Fawkes の Guy の語源について話した際に,姓である Fawkes のほうは触れずじまいだった.そこで早速『英語固有名詞小辞典』を引いてみると,次のようにあった.

Fawkes /fɔːks/ フォークス:1251 姓.♦中英語 Faukes < 古フランス語 Faukes (主格)(原義)「隼」 < 古高地ドイツ語 Falco 'falcon'.

なんと「鷹」を意味する語に由来するという.英語の falcon (鷹)と同語源の単語が,古高ドイツ語から古フランス語を経て英語に入り,人名として定着したものだったのだ.ちなみに,本書で Fawkes の2つ手前の項目には,アメリカの文豪 William Faulkner の姓 Fa(u)lkner が立項されている.こちらは古フランス語 fau(l)connier に由来し,意味は「鷹匠」 (falconer) である.鷹狩りが中世の貴族の重要な娯楽であったことを考えれば,鷹や鷹匠に関わる名前が姓として定着したのも頷ける.

このように,本書を繙けば,歴史や文化の断片が固有名詞の中に化石のように保存されている様を目の当たりにすることができる.また,数ページにわたる凡例は,単なる本辞典の使い方の説明にとどまらず,英語固有名詞論の概論ともなっており,ここを読むだけでも知的好奇心が大いに刺激される.

『英語語源辞典』や『英語語源ハンドブック』と並べて書棚に置き,気になる人名や地名に出会うたびに手に取ってみてはいかがだろうか.「読める辞書」として,英語史の魅力をさらに豊かにしてくれること請け合いである.

本辞典については,一昨日の heldio でも触れたばかりである.「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」を合わせてお聴きいただければ.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-09-10 Wed

■ #5980. 「言語変化は雨樋に従う」 [language_change][metaphor][conceptual_metaphor][language_myth][historical_linguistics]

Burridge and Bergs が,言語変化論の書籍の最後で,Kuryłovicz を引用しながら,言語変化 (language_change) をめぐる印象的な比喩 (metaphor) を紹介している.すぐれた比喩なので,その部分を引用したい.

10.5 WHERE TO FROM HERE?

As we have emphasized throughout this book, change schemas . . . do not follow prescribed courses determined by exceptionless laws or principles, but it is possible to talk about preferred pathways of change --- those "gutters" that channel language change, to use that image famously invoked by Kuryłovicz (1945). Referring specifically to analogical change, Kuryłovicz likened these developments to episodes of rain. While we may not be able to predict when it will rain, or even if it will, once the rain has fallen, we know the direction the water will flow because of gutters, drainpipes and spouting. An important goal of historical linguistics is thus to gain a clearer picture of these "gutters of change", in other words, to refine our notions of natural and unnatural change . . . . (272)

雨樋でも雨水溝でも排水路でもよいのだが,これらは雨水の流れる道筋を決める.言語変化にもまた流れやすい道筋があり,それを突き止めるのが歴史言語学の重要な目的なのだという.雨と同様に言語変化がいつ起こるかは分からない.また,ときには通常の道筋から外れることもあるだろう.しかし,言語変化の雨樋を探るのが言語変化論者の仕事であると.

言語(変化)に関する様々な比喩については,「#4540. 概念メタファー「言語は人間である」」 ([2021-10-01-1]) とそこに挙げたリンク先を参照.

・ Burridge, Kate and Alexander Bergs. Understanding Language Change. Abingdon: Routledge, 2017.

・ Kuryłovicz, Jerzy. "La nature des procès dits 'analogiques'." Acta Linguistica 5 (1945): 15--37.

2025-09-09 Tue

■ #5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][semantic_change][personal_pronoun][grammaticalisation][bleaching][eponym][notice]

YouTube 上で展開している「いのほた言語学チャンネル」の最新回が,9月7日(日)に配信されました.今回は「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」と題し,現代英語で頻用される guy という単語の驚くべき歴史的背景と,現在進行中の変化について語りました.動画の撮影に失敗し,静止画のみの配信となってしまいましたが,かえって内容に集中できるからか(?),再生回数は伸びているようです.今回は,この配信の内容を hellog 記事として再構成し,紹介します.

現代英語の口語で,特にアメリカ英語において Hey, you guys! のように,複数の相手に呼びかける際に使われる guys.この guy は,もともと「やつ,男」を意味するごくありふれた単語として認識されています.しかし,その語源を遡ると,ある歴史上の人物に行き着きます.17世紀初頭のイングランドで起きた火薬陰謀事件 (the Gunpowder Plot) の実行犯の1人,Guy Fawkes (1570--1606) です.

1605年11月5日,国王ジェームズ1世と議会の主要メンバーの爆殺を狙ったテロ未遂事件が起こりました.世にいう「火薬陰謀事件」です.この計画は未然に発覚し,Guy Fawkes を含む共謀者たちは捕らえられ,処刑されました.国王は,イングランド社会を震撼させたこの事件が鎮圧されたことを祝い,かつ国民が忘れることのないよう,毎年11月5日に焚き火を焚いて祝うことを奨励しました.これが現在まで続く Guy Fawkes Night の始まりです.

この祝祭では,事件の象徴である Guy Fawkes の人形を作り,市中を引き回した上で燃やすという風習が生まれました.ここから,guy という単語はまず「Guy Fawkes の人形」を指すようになり,やがて「みすぼらしい,あるいは奇妙な格好をした男」へと意味を広げました.一種の軽蔑的なニュアンスを伴っていたわけです.

19世紀になると,この単語はさらに意味を一般化させ,単に「男,やつ」 (a fellow, a chap) を指す普通名詞へと変化しました.特にこの意味は,大西洋を渡ったアメリカで広く受け入れられました.ここまででも十分に劇的な意味変化 (semantic_change) の道のりといえます.

しかし,guy の物語はここで終わりません.20世紀以降,特に you guys の形で,複数の人を指す2人称代名詞 (personal_pronoun) の複数形のような振る舞いを見せ始めます.当初は男性の集団を指していたのが,次第に性別の区別なく,男女混合の集団や女性のみの集団に対しても使われるようになりました.つまり,guys は性的な含意を失い,単に「人々」 (people) ほどの意味合いにまで希薄化したのです.

そして,この変化は今,新たな段階へ進みつつあるように見えます.you guys という表現において,guys の部分は語彙的な意味をほとんど失い,you が複数であることを示すための文法的なマーカー,すなわち複数接尾辞 -s に近い機能を担うようになっているのではないか,という見立てです.もしこの解釈が正しければ,guy は固有名詞から普通名詞へ,そしてさらには文法的な機能を持つ形態素へと変化する,文法化 (grammaticalisation) の過程にあることになります.

英語史において,2人称代名詞は thou と ye の区別が失われ you に一本化されていくという大きな変化を経験しました.しかし,単数と複数の区別がないのは不便なため,口語では you guys,y'all,youse など,様々な形で複数を標示する工夫が生まれています.その中でも最有力候補の you guys を構成する後半部分が,まさか Guy Fawkes という人名に由来するとは,言語変化のダイナミズムを感じずにはいられません.

人名が普通名詞化する例 (eponym) は少なくありませんが,文法化の道を歩む例は極めて珍しいといえるでしょう.guy の今後の運命から目が離せません.

関連する hellog 記事として「#1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy」 ([2014-02-27-1]),「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1]) もご参照ください.

ちなみに姓のほうの Fawkes の語源は,『英語固有名詞語源小辞典』によれば,古高地ドイツ語 Falco "falcon" に由来し,古フランス語 Faukes を経由して中英語期に入ってきたものです.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』 研究社,2011年.

2025-09-08 Mon

■ #5978. ONZE --- Origins of New Zealand English Project [link][new_zealand_english][variety][language_change][bibliography]

ニュージーランド英語 (new_zealand_english) の起源を探る調査が1980年代後半から活発化してきている.その中心的な役割を果たしてきたのが ONZE (Origins of New Zealand English Project) というプロジェクトだ.ニュージーランドのカンタベリ大学が拠点となっている.

Williams (1998--99) による簡単な紹介を読んでみよう.

For the origins of the New Zealand accent, a unique set of data are available in the form of recordings made throughout rural New Zealand in the 1940s, among them some of the first New-Zealand-born speakers of English which allowed people on the Origins of New Zealand English Project (ONZE n.d.) to document the embryonic stages of the New Zealand accent.

ONZE の調査とその成果については,Gordon (et al.) や Trudgill の一連の研究が詳しい.以下に主要な論著の書誌を挙げておく.

・ Gordon, Elizabeth. "That Colonial Twang: New Zealand Speech and New Zealand Identity." Culture and Identity in New Zealand. Ed. David Novitz and Bill Willmott. Wellington: GP Books, 1989. 77--90.

・ Gordon, Elizabeth. "The Origins of New Zealand Speech: The Limits of Recovering Historical Information from Written Records." English World-Wide 19(19): 61--85.

・ Gordon, Elizabeth and Andrea Sudbury. "The History of Southern Hemisphere Englishes." Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. London: Routledge, 2002. 67--86.

・ Gordon, Elizabeth, Lyle Campbell, Jennifer Hay, Margaret MacLagan, Andrea Sudbury, and Peter Trudgill. New Zealand English: Its Origins and Evolution. Cambridge/New York: Cambridge UP, 2004.

・ Trudgill, Peter. Dialects in Contact. Oxford: Blackwell, 1986.

・ Trudgill, Peter. "A Window on the Past: 'Colonial Lag' and New Zealand Evidence for the Phonology of Nineteenth-Century English." American Speech 74(3): 227--39.

・ Trudgill, Peter. New Dialect Formation: The Inevitability of Colonial Englishes. Edinburgh: Edinburgh UP, 2004.

・ Trudgill, Peter, Elizabeth Gordon, Gillian Lewis, and Margaret Maclagan. "Determinism in New-Dialect Formation and the Genesis of New Zealand English." Journal of Linguistics 36: 299--318.

・ Williams, Colin H. "Varieties of English: Australian/New Zealand English." Chapter 127 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1995--2012.

2025-09-07 Sun

■ #5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change]

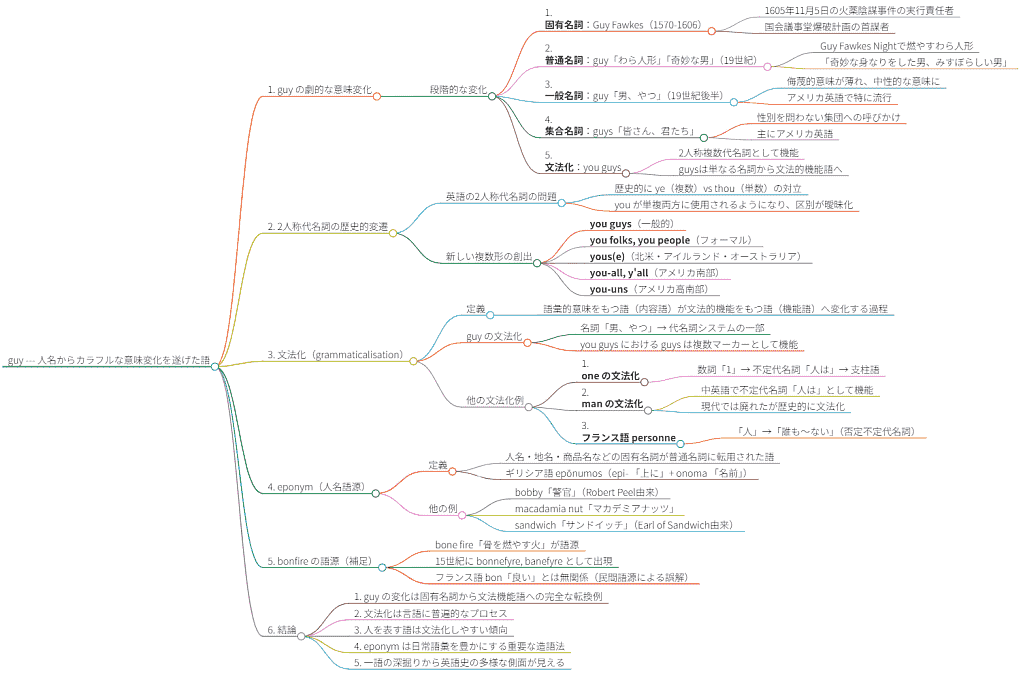

8月23日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第5回(夏期クールとしては第2回)となる「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」を配信しました.

この第5回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

シリーズの次回,第6回は,9月27日(土)に「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-09-06 Sat

■ #5976. オーストラリア英語とニュージーランド英語は「つかず離れず」 [new_zealand_english][australian_english][variety][world_englishes][history_of_linguistics]

イギリスからみて地球の裏側にあることから「対蹠地」 (the Antipodes) と称されるオーストラリアとニュージーランド.この2つの地域で行なわれている英語変種は,それぞれオーストラリア英語 (Australian English; AusE),ニュージーランド英語 (New Zealand English; NZE) といわれる.

歴史的,地理的,文化的に近い変種なので,しばしば一緒に扱われる.一般的には国としての「大きさ」の違いが念頭にあるからか,AusE がメインで NZE がサブと扱われることが多い.もちろん,このような認識は NZE 話者にとっては快いものではないだろう.

両変種の研究史をみても,AusE のほうが手厚く扱われてきたという事情はある.しかし,ここ30年ほどの間に事情が変わってきた.NZE は AusE と比べて,いな他の主要な英語変種と比べても,さかんに研究されるようになってきたのである.両変種を同じ章のなかで概説している Williams の冒頭の段落を引用する (1996) .

The concept of a joint chapter on Australian (AusE) and New Zealand English (NZE) is controversial, especially to New Zealanders who might justly object to being treated simply as an appendix to Australia. Initially, the description of NZE lagged behind that of the variety across the Tasman: in the early 1990s, there was a more substantial body of research on AusE; the situation has been rectified, however, and NZE is no longer "the dark horse of World English regional dialectology" (Crystal 1995: 354) but one of the most researched varieties worldwide . . . . In fact, as far as the evolution of the regional accent is concerned, much better evidence is available for NZE . . . . The history of the two varieties receives separate treatment in volume 5 of the Cambridge History of the English Language (Burchfield 1994). The histories of Australia and New Zealand are closely connected, however . . . , and the following account will not treat the development of the two varieties separately. Instead, the historical account of their accents, lexicon, grammar, and dialects will take a comparative approach in order to tease out the common ground and differences in the development of the two inner-circle varieties in the south Pacific.

先日の記事「#5974. New Zealand English のメイキング」 ([2025-09-04-1]) で触れたように,AusE と NZE の関係は複雑である.深い関係にあることは確からしいが,何がどこまで互いの影響によるものなのか具体的につかめないことが多いからだ.今後の本ブログでも,両変種の「つかず離れず」を味わっていこうと思う.

・ Williams, Colin H. "Varieties of English: Australian/New Zealand English." Chapter 127 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1995--2012.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995.

2025-09-05 Fri

■ #5975. 名著『英語語源辞典』の制作舞台裏 [kdee][notice][heldio][inohota][inoueippei][youtube][khelf][hel_herald]

『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,世界最強の英語語源辞典として私が推し続けている書籍ですが,その制作舞台裏のストーリーも同じくらい強力です.同辞典は,辞書出版社である研究社の,最後の活版印刷による辞典なのです.日本の英語系出版史上の金字塔ともいってよいでしょう.

KDEE の制作舞台裏については,これまでも様々な媒体で取り上げてきました.近日中に改めて大々的に取り上げるべく新企画が進行中なのですが,この機会にこれまでの関連コンテンツをまとめておきたいと思います.

【 研究社 note (2023年8月1日) 】

KDEE の制作舞台裏に関する一連の話題の火付け役となったのは,研究社公式の「研究社note」に公開された「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事でした.2023年8月1日に,研究社の編集社さんがまとめられた文章です.何はともあれ,まずそちらをお読みください.

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 (2023年9月) 】

上記 note 記事を読み,あまりにおもしろいお話しだったので,同じ2023年の夏に,研究社にお声がけし,KDEE の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.そのインタビューは Voicy heldio にて3部作として公開されました.ぜひアーカイヴよりお聴きください.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 (2024年7月7日) 】

同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でも KDEE 制作舞台裏に関する話題に触れました.2024年7月7日「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.

【 『英語史新聞』の号外(2024年9月8日発行) 】

khelf(慶應英語史フォーラム)が発行している『英語史新聞』の2024年9月8日の号外「英語史ラウンジ 第4回 寺澤盾先生 番外編」にて,KDEE の誕生秘話が紹介されています.khelf メンバーが,KDEE の制作にも関わられた寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)の研究室に赴き,インタビューした内容が記事となったものです.寺澤盾先生の研究室に同辞典のゆかりの品があり,写真撮影も許可していただきました.関連記事・配信回も以下よりどうぞ.

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#1216. 『英語史新聞』第10号と号外のお披露目 --- 「英語史ライヴ2024」より」

【 「hellog~英語史ブログ」 (2023年8月以降) 】

本ブログでも,上記のコンテンツへのリンクも含め, KDEE 制作舞台裏について,たびたび取り上げてきました.以下ではそのうち主立った記事のみ掲げます.ぜひ kdee のタグのついた他の記事もお読みいただければ.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1])

2024年6月には新装版も刊行され,KDEE はますます勢いを得ています.ぜひ皆さんのお手元に1冊ご用意ください.KDEE 制作舞台裏に関する新企画もお楽しみに!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-09-04 Thu

■ #5974. New Zealand English のメイキング [new_zealand_english][maori][history][cockney][sociolinguistics][variety][founder_principle][dialect_contact][dialect_mixture][dialect_levelling][australian_english][100_places]

ニュージーランド英語については「#1799. New Zealand における英語の歴史」 ([2014-03-31-1]),「#402. Southern Hemisphere Shift」 ([2010-06-03-1]),「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]) を含む new_zealand_english の記事群で取り上げてきた.今回は最近お気に入りの A History of the English Language in 100 Places の第52節 "WAITANGI --- the English Language in New Zealand (1840)" より,New Zealand English のメイキングについての解説を読みたい (129--31) .

On 6 February 1840, at Waitangi, Aoteoroa, Maori chiefs signed a treaty with the representatives of the British government. The Maori were agreeing to permanent white settlement in their islands. The treaty of Waitangi signalled the moment when the British, not the French, asserted possession of what was renamed New Zealand; it was also the moment when English was destined to become the dominant European language of Aotearoa.

After 1840, European migration to New Zealand came almost exclusively from the British Isles. A census in 1871 showed that of these various migrants, 51 per cent came from England, 27 per cent from Scotland, 22 per cent from Ireland. The majority spoke regional dialects unlike the upper-class English of the colony's administrators. That division shaped linguistic attitudes and accents until the 1960s at least. At the same time, the Maori language provided many terms for local animals, plants and landscape features.

The proportions of the 1871 census suggest the founding elements of New Zealand English, but they do not take account of the fact that there was a continuous movement back and forth between New Zealand and Australia. Some 6 per cent of the 1871 white population was born in Australia, and very large numbers of those who came from the British Isles first landed in Australia before deciding to move to New Zealand. Australian English had then --- and continues to have --- a strong influence. . . .

As in Australia, school inspectors, administrators and leaders of opinion complained from the beginning about the kind of English that they found widespread in New Zealand. A major complaint was that many New Zealanders said 'in', not 'ing', a the ends of words; they added and dropped 'h's improperly; and generally sounded Cockney.

New Zealand linguists challenged the idea that there were large numbers of Londoners among the immigrants to New Zealand. Moreover, within England and the Empire, Cockney was the accent most disliked by upper-class English speakers, and there was a tendency to label any disliked accent as Cockney. Arguing for a levelling of the nineteenth-century English, Irish and Scottish immigrant dialects, New Zealand linguists claim that a distinctive voice appeared about 1900 and spread rapidly through the country. It was initially noted in derogatory terms as a colonial drawl or twang. However, modern-day New Zealanders have homogenized their speech, eroding the once unacceptable drawl as well as the once superior vowels.

ニュージーランド英語は,英語母語話者が入植した当初のイギリス諸島由来の諸方言をベースとしつつも,対蹠地の兄弟としてのオーストラリア英語の影響を被り,さらに土着のマオリ語の語彙も多く借用しながら混交してきた.オーストラリア英語と同様に,一般に Cockney の影響の強い変種とみられることが多いが,それは「Cockney =非標準的な諸変種」という大雑把すぎる前提に基づいた誤解である可能性が高い.ニュージーランドでは,20世紀にかけて前世紀までに行なわれていた様々な変種が水平化し,現代につらなるニュージーランドらしい英語変種が生まれてきた,と考えられる.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-09-03 Wed

■ #5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社) [notice][youtube][inohota][inoueippei][inohotanaze]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻の同僚で社会言語学を専門とされる井上逸兵さんとともに運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は,コロナ禍の最中の2022年2月26日にオンライン収録にて始まりましたが,気づいてみればかれこれ3年半も続いてきたことになります.

先日公開された最新回は「#367. 当チャンネルがついに書籍化!『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)2025年10月15日発売!」です.かねてより進めていた「いのほた本」企画について,初めて公式に告知する機会となりました.

タイトルの通りではありますが,当チャンネルがついに書籍化されることになりました! 書名は『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?』です.ナツメ社より,きたる2025年10月15日に刊行されることになっています.今後,SNS のハッシュタグ等では #いのほたなぜ として言及していきたいと思っております.よろしくお願いします.

今回の書籍は,これまでの「いのほた言語学チャンネル」の配信内容をベースとしています.ライターさんが過去の配信回のなかから本にしてもおもしろくなりそうなトピックを選び,内容のレベルごとに章立てしてくれました.井上&堀田もコラムを書き下ろしたり校正に加わったりと本作りに参加しましたが,今回の本の出来映えは基本的にはライターさん,編集者さんの巧みな編集によるところが大きいです.動画での対話の雰囲気を残しつつ,文字媒体として非常に読みやすく,かつ知的好奇心をくすぐる1冊に仕上げていただきました.正直なところ「2人の対話は,こんなにもおもしろかったのか」と著者自身が驚いているほどです.

本書の魅力は,その内容のみならず,ふんだんに盛り込まれたイラストにもあります.イラストレーターさんが,井上さんと私をキャラクター化して描いてくださいましたが,実に良い味を出しています.このキャラクターは本書の随所に登場するだけでなく,「いのほた言語学チャンネル」の新しい公式アイコンとしても用いられることになります.

本書を校正刷りで通読して改めて感じたのは,このチャンネル,ひいてはこの本が,井上&堀田のコラボレーションの賜物であるということです.対話のなかで思わぬシナジーが生まれる瞬間がたびたびありましたが,そこから得られるアカデミックな興奮はまさに2人でやっているからこそ生まれるものであり,本書にはそうしたコラボ感が満ち溢れているのです.

本書は,いわゆる体系的な言語学の教科書や概説書ではありません.しかし,英語や言葉に関する素朴な疑問を入り口としながら,読者を言語学の奥深い世界へといざなう,新しいタイプの入門書になっていると自負しています.

さて,「いのほた本」の船出を祝し,著者2人として,ある企画を考えています.3ヶ月半ほど前の5月20日に新刊書『英語語源ハンドブック』の広報として催した「予約爆撃アワー企画」の「いのほたなぜ」版です.来たる9月13日(土)16:00より「いのほた言語学チャンネル」と Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の同時生配信を行なう予定となっています.そこで著者2人が「いのほたなぜ」について語りながら,同時に皆さんに本書を Amazon で予約注文いただくようにお願いしつつ,皆でお祭りのように盛り上がる,というライヴ企画です.もし本書にご興味をお持ちいただけましたら,ぜひこのイベントにご参加いただけますと幸いです.

YouTube という動画メディアから生まれたコンテンツを書籍という文字媒体へ移植するという今回の試みについて,読者の皆さんにどのように受け取っていただけるのか,著者として今から楽しみです.

2025-09-02 Tue

■ #5972. 現代標準英語の祖先は古英語のマーシア方言 [mercian][oe_dialect][anglo-saxon][me_dialect][london][oe_literature][100_places]

古英語期に Mercia 方言で書かれた文献はあまり残っていない.他の方言と比べても現存する文献の量が少なく,直接には分からないことも多い.ところが,実はこの方言こそが,私たちが学んでいる現代標準英語のルーツとなっているのだ.

連日,おもしろく読んでいる Lucas and Mulvey の第3節 "HAMMERWICH --- Mercian English, our ancestor dialect (c. 700)" より引用する (21) .

And it is Mercian English, not West Saxon nor Northumbrian English, from which Standard Modern English has descended. Mercian is the ancestor of the prose that you are reading at this moment.

Mercia was greatest in the eight century, and its scholars were sufficiently learned for King Alfred of Wessex to recruit them to embellish his court in the ninth century. It seems that Danish raids destroyed Mercian records as they destroyed the kingdom. When Alfred reached his compromise with the Danes in 880, Mercia was divided in two.

Two forms of Mercian English evolved, described by the great Victorian scholar, Walter W. Skeat, in this way: 'The West Midland does not greatly differ from the East Midland, but it approaches more nearly, in some respects, to the Northumbrian.' The East Midland dialect became the speech of London, Oxford and Cambridge, and for that reason became the dialect of privilege. The West Midland dialect, says Skeat, was superseded by the East Midland dialect.

古英語期のマーシア方言は中英語期以降は中部方言と呼ばれることになるが,それが東西に2分されたものの東の方,つまり東中部方言こそが,近代以降に威信ある標準変種へと発展してゆくことになるロンドン英語へと連なる方言だったのである.そのルーツともいえる古英語のマーシア方言が,闇に包まれているとはいわずとも,詳しいことがあまり多く知られていないというのは,何とももどかしい気がする.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-09-01 Mon

■ #5971. 602年,Kent でローマ字が採用される [alphabet][christianity][oe][anglo-saxon][st_augustine][history][writing][runic][kentish][oe_dialect][jute][100_places]

597年,Kent にキリスト教がもたらされた経緯については「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) 等の記事で取り上げてきた.イングランド史上,そして英語史上,きわめて重大な出来事だったといってよい.

様々なインパクトがあったが,そのうちの1つはキリスト教とともにローマ字 (Roman alphabet) が導入されたことだ.古来,ゲルマン民族はローマ字と親戚関係にあったルーン文字 (runic script) をもっていたが,これを機に使用文字をローマ字へと乗り換えていくことになった.

そのローマ字の受容の象徴的な年として,602年を挙げることができる.Lucas and Mulvey (19) の "CANTERBURY --- The adoption of the Roman alphabet (602)" と題する節から,冒頭の3段落を引用する.

The Jutish kingdom of Kent is the first region of post-Roman Britannia to leave evidence of an organized realm. That is because Kent was the first area to be reconverted to Christianity. Sent by Pope Gregory, Augustine and fellow monks arrived in Canterbury in 597, bringing not only Christianity but also writing in the form of Roman script. In 602, King Ethelbert of Kent had the monks write down the laws of his people in that script.

Those laws, called 'dooms', had been brought to Kent from Continental Europe 150 years before. They are the first surviving example, in any Germanic language, of a legal document. They are the starting point of the Anglo-American common law and tradition. They are also of great importance in the history of the English language.

First, they show that within five years of the arrival of the Roman script, it had been adopted in place of the runic alphabet . . . . Second, they provide evidence of Kentish, a dialect of English that was to disappear altogether. Third, they are the beginning of regular and widespread written records in English, as the script of the dooms spread rapidly west and north.

ケント王 Ethelbert が602年に法律をローマ字で書き記させたというのが,その後の英語のローマ字使用の伝統にとって決定的な出来事だったことになる.英米法の歴史の観点からも非常に重要な年だったことが分かる.

それにしてもローマ字の広がり方が早いし速い.597年のたかだか5年後のことである.ローマ字は間違いなくキリスト教とともにもたらされたものなのだ.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow