hellog〜英語史ブログ / 2014-12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014-12-31 Wed

■ #2074. 世界英語変種の雨傘モデル [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes][wsse]

昨日の記事「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]) で引用した井上 (204) は,新方言の発展や地方から東京への方言形の流入などを含めた現代日本のことばの変化を図式化した「雨傘モデル」を提起している.標準語・共通語が雨傘の頂点にあり,全国(傘の表面全体)に上から影響を及ぼしているが,傘の表面のあちらこちらで横方向に相互に作用している動き(地方方言どうしの関係)もある. *

井上自身のことばを引用するほうが分かりやすいだろう (202--03) .

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語が「上からの変化」として全国に普及し,方言を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方でいまだに新しい方言が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばも,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京に新しい言い方が入ると,急速に全国に波及することである.東京の話ことばはテレビやマンガで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

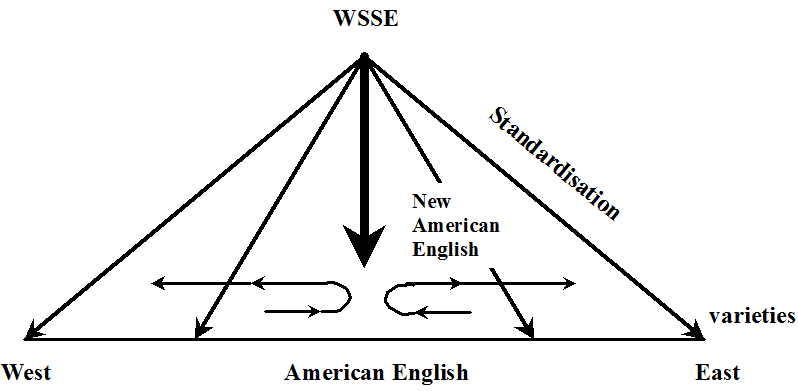

ところで,この雨傘モデルは,形状からしても「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) を想起させる.また,昨日も触れたように,日本語の方言を巡る問題と英語の諸変種を巡る問題はある程度比較できる.すると,雨傘モデルは,もしかするとそのまま世界の英語変種とそこに生じている力学を図式化するのにも応用できるかもしれない,という発想が浮かぶ.雨傘モデルの各所を適当に改変して英語仕様にした図を作ってみた.

世界英語には日本語の共通語に当たるものは存在しないが,その候補ともいわれる WSSE (World Standard Spoken English) を据えてみた (cf. wsse) .また,世界には,日本における東京(方言)に相当するものもないので,便宜上,現在最も影響力の強いと思われる American English を据えてみた.全体的に頂点の WSSE の影響は強いかもしれないが,傘のへりのあちらこちらでは世界中の隣り合う英語変種が互いに影響を及ぼしあっている.場合によっては,周辺的な変種の特徴の一部がアメリカ英語などの有力な変種へ入り込み,それにより一気に世界化するということもあるかもしれない.井上からの引用をもじって表現すると,次のようになる.

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語WSSE が「上からの変化」として全国全世界に普及し,方言英語変種を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方世界各地でいまだに新しい方言英語変種が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばアメリカ英語も,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言変種からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京アメリカ英語に新しい言い方が入ると,急速に全国全世界に波及することである.東京アメリカ英語の話ことばはテレビやマンガインターネットで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

WSSE と American English を頂点や中央に据えるという比喩は強引である.雨傘モデルに合致させるには,世界英語変種を巡る状況はあまりに複雑だ.しかし,日本語方言と世界英語変種をこのように比較することにより,ある種の洞察は得られるように思う.ポイントは,(1) 標準化という統合的な求心力と,方言化という分岐的な遠心力とがともに働いていること,(2) 周辺的な変種から中心的な変種へ言語項が流れ込み,さらにそこから急速に標準的な変種へ入り込むことがあるということだろう.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-12-30 Tue

■ #2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力 [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes]

「#2028. 日本とイングランドにおける方言の将来」 ([2014-11-15-1]) の記事で,日本語やイギリス英語の方言は,共通語化や標準語化の波に押されつつも完全に失われることなく,むしろ再編成しながらたくましく生き残っていくだろうという予測を紹介した.新しい方言の発展を目の当たりにしている方言学者であれば,当面は方言が完全に失われる可能性など考えられないだろう.日本語方言学の第一人者で「新方言」を提起した井上 (143) も同じ考えである.

ことばの地域差の成立について,近代以前と以後,またテレビ普及の以前と以後にくっきりと分ける考え方があるが,そうはっきり違うわけでもない.昔も今も,同じ統合と分岐という二つの動きがあるのだ.たしかに共通語化という統合の動きが近代以後,テレビ普及以後に大きくなったが,だからといって,新たな地域差を生み出す分岐の動きがとだえたわけではない.共通語化も進めながら,新方言も生み出している.ことばはつねに変わるものなのだし,地域差はなくならない.その意味では,方言は滅びることはない.

これはイギリス国内の英語変種にも当てはまるものと思われる.さらに押し広げれば,世界の英語変種にも当てはまることかもしれない.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 で論じたが,標準語への統合を目指す力を求心力と呼ぶとすれば,方言や変種へと分岐する力は遠心力と呼べる.この2つの力は一見相反するものの,共存可能,いやむしろ共存不可避と考えられる.統合へのベクトルが抗いがたいとの同様に,分岐の潮流も,一見すると目立たないが,したたかに進行している.井上 (142) の言うように「方言は今なお大昔から引き続いて独自の変化を示しているの」であり,標準語化の強い流れのなかにあっても,各変種はたやすく独自性を失うような状況にはならないだろう.とはいえ,時代により,変種により,求心力と遠心力のいずれかが目に見えて優勢となることもあるにはあるだろう.その事実を否定しているわけではない.

関連して「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]),「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]),「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1]) も参照.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-12-29 Mon

■ #2072. 英語語彙の三層構造の是非 [lexicology][loan_word][latin][french][register][synonym][romancisation][lexical_stratification]

英語語彙の三層構造について「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]),「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1]) など,多くの記事で言及してきた.「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]) でみたように,語彙の三層構造ゆえに英語は非民主的な言語であるとすら言われることがあるが,英語語彙のこの特徴は見方によっては是とも非となる類いのものである.

Jespersen (121--39) がその是と非の要点を列挙している.まず,長所から.

(1) 英仏羅語に由来する類義語が多いことにより,意味の "subtle shades" が表せるようになった.

(2) 文体的・修辞的な表現の選択が可能になった.

(3) 借用語には長い単語が多いので,それを使う話者は考慮のための時間を確保することができる.

(4) ラテン借用語により国際性が担保される.

まず (1) と (2) は関連しており,表現力の大きさという観点からは確かに是とすべき項目だろう.日本語語彙の三層構造と比較すれば,表現者にとってのメリットは実感されよう.しかし,聞き手や学習者にとっては厄介な特徴ともいえ,その是非はあくまで相対的なものであるということも忘れてはならない.(3) はおもしろい指摘である.非母語話者として英語を話す際には,ミリ秒単位(?)のごく僅かな時間稼ぎですら役に立つことがある.長い単語で時間稼ぎというのは,状況にもよるが,戦略としては確かにあるのではないか.(4) はラテン借用語だけではなくギリシア借用語についても言えるだろう.関連して「#512. 学名」 ([2010-09-21-1]) や「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1]) も参照されたい.

次に,Jespersen が挙げている短所を列挙する.

(5) 不必要,不適切なラテン借用語の使用により,意味の焦点がぼやけることがある.

(6) 発音,綴字,派生語などについて記憶の負担が増える.例えば,「#859. gaseous の発音」 ([2011-09-03-1]) の各種のヴァリエーションの問題や「#573. 名詞と形容詞の対応関係が複雑である3つの事情」 ([2010-11-21-1]) でみた labyrinth の派生形容詞の問題などは厄介である.

(7) 科学の日常化により,関連語彙には国際性よりも本来語要素による分かりやすさが求められるようになってきている.例えば insomnia よりも sleeplessness のほうが分かりやすく有用であるといえる.

(8) 非本来語由来の要素の導入により,派生語間の強勢位置の問題が生じた (ex. Cánada vs Canádian) .

(9) ラテン語の複数形 (ex. phenomena, nuclei) が英語へもそのまま持ち越されるなどし,形態論的な統一性が崩れた.

(10) 語彙が非民主的になった.

是と非とはコインの表裏の関係にあり,絶対的な判断は下しにくいことがわかるだろう.結局のところ,英語の語彙構造それ自体が問題というよりは,それを使用者がいかに使うかという問題なのだろう.現代英語の語彙構造は,各時代の言語接触などが生み出してきた様々な語彙資源の歴史的堆積物にすぎず,それ自体に良いも悪いもない.したがって,そこに民主的あるいは非民主的というような評価を加えるということは,評価者が英語語彙を見る自らの立ち位置を表明しているということである.Jespersen (139) は次の総評をくだしている.

While the composite character of the language gives variety and to some extent precision to the style of the greatest masters, on the other hand it encourages an inflated turgidity of style. . . . [W]e shall probably be near the truth if we recognize in the latest influence from the classical languages 'something between a hindrance and a help'.

日本語において明治期に大量に生産された(チンプン)漢語や20世紀にもたらされた夥しいカタカナ語にも,似たような評価を加えることができそうだ(「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1]) とそこに張ったリンク先を参照).

英語という言語の民主性・非民主性という問題については「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]),「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]),「#1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2)」 ([2014-05-16-1]) で取り上げたので,そちらも参照されたい.また,英語語彙のロマンス化 (romancisation) に関する評価については「#153. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か?」 ([2009-09-27-1]) や「#395. 英語のロマンス語化についての評」 ([2010-05-27-1]) を参照.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2014-12-28 Sun

■ #2071. <dispatch> vs <despatch> [spelling][johnson][corpus][clmet]

標記の語の綴字は,前者の <dispatch> が標準的とされるが,特にイギリス英語では後者の <despatch> も用いられる.辞書では両方記載されているのが普通で,後者が特に非標準的であるという記述はない.しかし,規範家のなかには後者を語源的な観点から非難する向きもあるようだ.この問題について Horobin (230--31) は次のように述べている.

The preference for dispatch over despatch is similarly debatable, given that despatch is recorded as an alternative spelling for dispatch by the OED. The spelling dispatch is certainly to be preferred on etymological grounds, since its prefix derives from Latin dis-; the despatch spelling first appeared by mistake in Johnson's Dictionary. However, since the nineteenth century despatch has been in regular usage and continues to be widely employed today. Given this, why should despatch not be used in The Guardian? In fact, a search of this newspaper's online publication shows that occurrences of despatch do sneak into the paper: while dispatch is clearly the more frequent spelling (almost 14,000 occurrences when I carried out the search), there were almost 2,000 instances of the proscribed spelling despatch.

引用にあるとおり,事の発端は Johnson の辞書の記述らしい.確かに Johnson は見出し語として <despatch> を掲げており,語源欄ではフランス語 depescher を参照している.しかし,この接頭辞の母音はロマンス諸語では <i> か <e> かで揺れていたのであり,Johnson の <e> の採用を語源に照らして "mistake" と呼べるかどうかは疑問である.もともとラテン語ではこの語は文証されていないし,イタリア語では dispaccio,フランス語では despeechier などの綴字が行われていた.英語の綴字を決める際にどの語源形が参照されたかの問題であり,正誤の問題ではない.また,Johnson は辞書以外の自らの著作においては一貫して <dispatch> を用いており,いわば二重基準の綴り手だったことを注記しておきたい.

<despatch> の拡大の背景に Johnson の辞書があったということは,実証することは難しいものの,十分にありそうだ.後期近代英語コーパス CLMET3.0 で70年ごとに区切った3期における両系統の綴字の生起頻度を取ってみると,次のように出た.

| Period (subcorpus size) | <dispatch> etc. | <despatch> etc. |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 403 | 354 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 145 | 267 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 67 | 263 |

この調査結果が示唆するのは,当初は <dispatch> が比較的優勢だったものの,時代が下るにつれ相対的に <despatch> が目立ってくるという流れだ.すでに18世紀中に両綴字は肉薄していたようだが,同世紀半ばの Johnson の辞書が契機となって <despatch> がさらに勢いを得たという可能性は十分にありそうだ.

20世紀の調査はしていないが,おそらく,いかにもラテン語風の接頭辞を示す <dispatch> の綴字を標準的とする規範意識が働き始め,<despatch> の肩身が狭くなってきたという顛末ではないだろうか.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-12-27 Sat

■ #2070. なぜ mama と papa なのか? (3) [phonetics][consonant][vowel][sobokunagimon]

[2012-06-10-1] と [2012-06-11-1] に引き続いての話題.[2012-06-11-1] の記事で Jakobson が理論化のために依拠していた調査データは Murdock のものである.Murdock の原典に戻ってみると,当然ながら詳細を知ることができる.

収集されたのは474の言語共同体からのデータで,すべて合わせて母を表わす語形が531種類,父を表わす語形が541種類確認された.同系統の言語か否か,語形のどの部分を比較対象とするか,分類に際しての母音や子音の組み合わせパターンの同定などがきわめて慎重に考慮されている.その結果がいろいろな表で示されているのだが,最もわかりやすいのは p. 4 の TABLE 2 だろう.以下に再掲しよう.

| Sound classes | Denoting Mother | Denoting Father |

|---|---|---|

| Ma, Me, No, Na, Ne, and No | 273 (52%) | 81 (15%) |

| Pa, Po, Ta, and To | 38 (7%) | 296 (55%) |

| All 29 others | 220 (41%) | 164 (30%) |

統計的に検定する必要もなく,従来から指摘されている傾向が明らかとなった.調音点としては唇と歯茎,調音様式としては閉鎖音(鼻音と破裂音)が際立っている.Murdock はこの種の生データだけ提示し,理論化は他の研究者に任せるとして自らの調査報告論文を閉じているが,まさにその意図を汲み取ってあれでもかこれでもかと理論化してみせてくれたのが Jakobson だったということになる (cf. [2012-06-11-1]) .互いに引き立て合って著名な論文となったということだろう.

さて,上記の傾向が実証された一方で,2, 3例に1つは同傾向に反するという事実にも注意が必要である.Murdock の調査で明らかになったことは,世界の言語の母や父を表わす語に,表の上2段の「子音+母音」結合が統計的な有意差をもって現われるということだけであり,予測的価値があるわけでもないし,反例を許さないということでもない.上の数値をあるがままに解釈することが肝要だろう.

・ Murdock, G. P. "Cross-Language Parallels in Parental Kin Terms." Anthropological Linguistics 1.9 (1959): 1--5.

・ Jakobson, Roman. "Why 'Mama' and 'Papa'?" Phonological Studies. 2nd ed. Vol. 1 of Roman Jakobson Selected Writings. The Hague and Paris: Mouton, 1971. 538--45.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-12-26 Fri

■ #2069. 言語への忠誠,言語交替,借用方法 [loan_translation][purism][borrowing][contact][language_shift][loan_word]

他言語から語を借用する場合,形態をおよそそのまま借り入れる importation と,自言語へ翻訳して借り入れる substitution が区別される.一般に前者は借用語 (loanword) と呼ばれ,後者は翻訳借用(語) (loan_translation) と呼ばれる.細かい分類や用語は Haugen に依拠して書いた記事「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) に譲るが,この2種類の借用方法が記号論的に大いに相違していることは明らかである.

2つの借用方法を区別した上で問題となるのは,個別言語の語彙借用の個々の事例において,いずれの方法で借用するかを決定しているのはいかなる要因かということだ.言語によって,あるいは時代によって,いずれかが好まれるというのは英語史,日本語史,他の言語の歴史でも確認されており,個々の傾向があることは否定できない.だが,同言語の同時代の個々の借用の事例をみると,あるものについては importation だが,別のものについては substitution であるといったケースがある.これらについては個別に言語内的・外的な要因を探り,それぞれの要因の効き具合を確かめる必要があるのだろうが,実際上は確認しがたく,表面的には借用方法の選択はランダムであるかのようにみえる.また,importation と substitution を語のなかで半々に採用した「赤ワイン」のような loanblend の事例も見られ,借用方法の決定を巡る議論はさらに複雑になる.この辺りの問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]),「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]),「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]) でも部分的に触れてきた通りだ.

importation ではなく substitution を選択する言語外的な要因として真っ先に思い浮かぶのは,受け入れ言語の話者(集団)が抱いているかもしれない母語への忠誠心や言語的純粋主義だろう (cf. 「#2068. 言語への忠誠」 ([2014-12-25-1])) .自言語への愛着が強ければ強いほど,他言語からの自言語への目に見える影響は排除したいと思うのが普通だろう.それを押してでも語彙を借用するということになれば,そのまま借用ではなく翻訳借用がより好まれるのも自然である.一方,そのような忠誠心が希薄であれば,そのまま借用への抵抗感も薄いだろう.

他に考えられるパラメータとしては,借用の背景にある言語接触が安定した2言語使用状況なのか,あるいは話者の言語交替を伴うものなのかという区別がある.前者では substitution が多く,後者では importation が多いという仮説だ.Weinreich (109) は ". . . language shifts are characterized by word transfers, while loan translations are the typical mark of stable bilingualism without a shift" という可能性に言及している.

この点で,「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1]) で示した観点を振り返ると興味深い.古英語のラテン語借用では substitution も多かったが,中英語のフランス語借用と初期近代英語のラテン語借用では importation が多かった.そして,後者の2つの語彙借用の波は,ある種の「安定的な2言語使用状況」が崩れ,ある種の「言語交替」が起こり始めたちょうどそのタイミングで観察されるのである.上の仮説では「安定的な2言語使用状況」と「言語交替」は対置されているものの,実際には連続体であり,明確な境を設けることは難しいという問題はある.しかし,この仮説のもつ含蓄は大きい.借用方法という記号論的・言語学的な問題と,言語への忠誠や言語交替のような社会言語学的な問題とをリンクさせる可能性があるからだ.今後もこの問題には関心を寄せていきたい.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-25 Thu

■ #2068. 言語への忠誠 [purism][sociolinguistics][contact][standardisation]

人は母語に対して否定できない忠誠心をもっている.愛着といってもよいし,拠り所といってもよい.この母語への忠誠が昂じると,言語的純粋主義 (purism) や言語的排他主義に至ることがあり,社会言語学上の関心事となる.しかし,そこまで行かなくとも,標準語の形成や規範主義の確立というような公共の問題にすら,言語への忠誠心が関与している.ある種の普遍性をもっている現象にもかかわらず,体系的に研究されたことのない主題かもしれない.

そのなかでも Weinreich の "Sources of Language Loyalty" (99--102) と題する節は稀有な論考である.言語への忠誠を国家主義と比較しながら,その性質を浮き彫りにしている.同節の導入の段落 (99) を引用しよう.

The sociolinguistic study of language contact needs a term to describe a phenomenon which corresponds to language approximately as nationalism corresponds to nationality. The term LANGUAGE LOYALTY has been proposed for this purpose. A language, like nationality, may be thought of as a set of behavior norms; language loyalty, like nationalism, would designate the state of mind in which the language (like the nationality), as an intact entity, and in contrast to other languages, assumes a high position in a scale of values, a position in need of being "defended." Language loyalty, like nationalism, can be "an idée-force which fills man's brain and heart with new thoughts and sentiments and drives him to translate his consciousness into deeds of organized action." In response to an impending language shift, it produces an attempt at preserving the threatened language . . .; as a reaction to interference, it makes the standardized version of the language a symbol and a cause. Language loyalty might be defined, then, as a principle---its specific content varies from case to case---in the name of which people will rally themselves and their fellow speakers consciously and explicitly to resist changes in either the functions of their language (as a result of a language shift) or in the structure or vocabulary (as a consequence of interference). Thus in the field of sociolinguistics purism, standardization, language loyalty, and related defensive mechanisms are phenomena of major importance requiring systematic treatment, even if, for understandable reasons, they are considered irrelevant in descriptive structural linguistics.

続けて Weinreich (100--01) は,どのような条件下において言語への忠誠が発生しやすいかを,わかりやすく説いている.

It is in a situation of language contact that people most easily become aware of the peculiarities of their language as against others, and it is there that the pure or standardized language most easily becomes the symbol of group integrity. Language loyalty breeds in contact situations just as nationalism breeds on ethnic borders. . . . / Thus language loyalty, like a nativistic movement, is "unlikely to arise in situations where both societies are satisfied with their current relationship." It is rather frustrated superiority feelings that cause language loyalty to develop.

その条件を一言で表わせば「対外的な緊張」だろう.このキーワードは「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]),「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]),「#2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-17-1]) でも用いてきたが,言語においても国家においても,自意識に目覚めるのは,他者との何らかの接触においてしかありえない.したがって,例えば初期近代英語期におけるインク壺語の問題,明治期の日本語におけるチンプン漢語の問題,現代日本語におけるカタカナ語の問題も,それぞれの状況における他者が何であるか,その他者と自らの関係はいかなるものかを考慮することなしには,適切に扱うことができないだろう (cf. 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])) .

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-24 Wed

■ #2067. Weinreich による言語干渉の決定要因 [contact][borrowing][loan_word][causation]

言語干渉の要因や尺度について,これまで以下の記事で様々に考えてきた.

・ 「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1])

・ 「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1])

・ 「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1])

・ 「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1])

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

・ 「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1])

・ 「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1])

・ 「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1])

・ 「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1])

今回は,言語干渉を促進する・阻害する構造的・非構造的要因を一覧にしてまとめた Weinreich (64--65) による表を掲げよう.PDF版はこちら.これを眺めながら,言語変化一般と同様に言語干渉による変化も,言語内的・外的の両要因によって条件付けられている可能性が常にあることを再認識したい.関連して「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) 及び multiple causation の各記事も参照されたい.

| FORM OF INTERFERENCE | EXAMPLE | STRUCTURAL | NON-STRUCTURAL | ||

|---|---|---|---|---|---|

| STIMULI | RESISTANCE FACTORS | STIMULI | RESISTANCE FACTORS | ||

| All interference | Any points of difference between two systems | Stability of systems; requirements of intelligibility | Social value of source (model, primary) language; bilingual interlocutors; affective speech; individual propensity for speech mixture; etc. | Social value of recipient language; intolerance of interference; puristic attitudes toward recipient (secondary) language; loyalty to mother-tongue; unilingual interlocutors; etc. | |

| Phonic | |||||

| Under-differentiation of phonemes | /d/ and /t/ not differentiated | Absence of corresponding distinctions in primary language | Functional yield of the distinction | --- | Loyalty to secondary language |

| Over-differentiation of phonemes | [k] and [kh] treated as separate phonemes | Presence of distinction (only) in primary language | --- | --- | --- |

| Reinterpretation of relevant features | Voiceless /p/ treated as phonemically tense and only concomitantly voiceless | Different phonemic systems | Existence of appropriate holes in the pattern | --- | --- |

| Phone substitution | [r] for [R] where there is only one trill phoneme | Different pronunciations equivalent phonemes | Danger of confusion with another phoneme | Social value of primary language | Loyalty to secondary language |

| Integration of loanwords | English /rajs/ into Hawaiian /lɑiki/ | Difference in phonemic systems; homogeneous but different type of word structure in recipient language | Potential homonymy (?) | Intolerance of recognizable loanwords; unilingualism of speaker | Social value of source language |

| Grammatical | |||||

| Transfer of morphemes | Slovak-German in Pressburg-u; Yiddish-English job-shmob | Congruent systems, much common vocabulary, relatively unbound morphemes, greater phonemic bulk | Non-congruent systems; complicated functions of morphemes | Affectiveness of categories | Loyalty to recipient language |

| Transfer of grammatical relations | German-English I come soon home | Different relation patterns | Conflict with existing relations | Affectiveness of categories | Loyalty to recipient language |

| Change in function of "indigenous" morpheme or category | German-English how long are you here? | Greater explicitness of model (usually) | --- | --- | Loyalty to recipient language |

| Abandonment of obligatory categories | Loss of old French tense system in Creole | Very different grammatical systems | --- | Makeshift language | Loyalty to recipient language |

| Integration of loanwords | English change into Amer. Portuguese chinjar | Homogeneous word structure in recipient language | --- | Intolerance of recognizable loanwords; unilingualism of speaker | Social value of source language |

| Lexical | |||||

| Lexical interference as such | --- | Structural weak points in recipient vocabulary, need to match differentiations in source language | Existence of adequate vocabulary | Lexical inadequacy in face of innovations; oblivion of infrequent words, need for synonyms, prestige of source language, stylistic effect of mixture | Loyalty to recipient language |

| Outright transfer of words (rather than semantic extension) | German Telephon rather than Fernsprecher | Congenial form of word; possibility of polysemy (?) | Potential homonymy (?); uncongenial word form | Bilingualism of interlocutors | Loyalty to recipient language |

| Phonic adjustment of cognates | Spanish /euˈropa/ into /juˈropa/ on English model | Economy of a single form | --- | --- | Loyalty to recipient language |

| Specialized retention of an "indigenous" word after borrowing of an equivalent | French chose, retained and distinguished from cause | No confusion in semantemes | Elimination of superfluous terms | --- | --- |

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-23 Tue

■ #2066. 2014年度に提出された卒論の題目 [hel_essay][hel_education][sotsuron]

今年度もゼミ生から卒業論文が提出された.今年度は以下の9本である.緩く分野別に並べてみた.

(1) 中英語期のフランス借用語の傾向について --- 宗教運動の盛衰という観点から ---

(2) フランス語における英語の借用とイギリスの時代背景

(3) 「神」を意味する言葉とその使い分け

(4) The Backgrounds of "Swear" --- Why It Has Double Meanings

(5) 意味の分解によるベーシック・イングリッシュの動詞表現の考察

(6) with にもたらされた多義性 --- コーパスを用いて fight with の意味分化を調査する ---

(7) 習慣・非習慣用法における黒人英語とアイルランド英語の関係性

(8) 英語商品名の総称化プロセスにおける Majuscule Loss について --- 社会背景を含めた考察 ---

(9) イギリスの階級と言葉 -- 日本の士農工商社会と比較して ---

社会言語学的な視点を含めた英語史の話題が比較的多かったように思う.ゼミの授業ではとりわけこのような視点に注目した内容を扱ったわけではなかったのだが,学生が関心を抱きやすいテーマなのだろう.語彙,意味,語法は例年人気のある分野で今年度も多かったが,音声や形態の研究はなかった.一方,私が綴字にこだわった年度だったためか,その関連で1本が提出された.○○英語を扱う World Englishes への関心は毎年続いており,今年もあった.近年の潮流となってきている歴史語用論の観点からの研究も1本出された.

2009年度以来の歴代卒論題目リスト集もどうぞ (##2065,1745,1379,973,608,266) .来年度もバリエーション豊かな話題に期待します!

2014-12-22 Mon

■ #2065. 言語と文化の借用尺度 (2) [contact][borrowing][loan_word][anthropology][sociolinguistics][speed_of_change][exaptation]

昨日の記事「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]) に続き,言語項と文化項の借用にみられる共通点について.言語も文化の一部とすれば,借用に際しても両者の間に共通点があることは不思議ではないかもしれない.ただし,あまりこのような視点からの比較はされてこなかったと思われるので,この件についての言及をみつけると,なるほどと感心してしまう.

昨日と同様に,Weinreich は Linton (Linton, Ralph, ed. Acculturation in Seven American Indian Tribes. New York, 1940) に依拠しながら,さらなる共通点を2つほど指摘している.1つは,既存の語の同義語が他言語から借用される場合に関わる.すでに自言語に存在する語の同義語が他言語から借用される場合には,(1) 両語の意味に混同が生じる,(2) 借用語が本来語を置き換える,(2) 両方の語が意味を違えながら共存する,のいずれかが生じるとされる.(3) は道具などの文化的な項目の借用についても言えることではないか.Weinreich (55fn) 曰く,

Similarly in culture contact. "The substitution of a new culture element," Linton writes . . ., "by no means always results in the complete elimination of the old one. There are many cases of partial . . . replacement. . . . Stone knives may continue to be used for ritual purposes long after the metal ones have superseded them elsewhere."

既存の項が役割を特化させるなどしながらあくまで生き残るという過程は,文法化研究などで注目されている exaptation の例にも比較される (cf. 「#1586. 再分析の下位区分」 ([2013-08-30-1])) .

言語項と文化項の借用にみられる2つ目の共通点は,借用を促進する要因と阻害する要因に関するものである.言語の借用尺度の決定に関与する要因は,構造的(言語内的)なものと非構造的(言語外的)なものに2分される.前者は言語体系への統合の度合いに関わり,後者は例えば2言語使用者の習慣,発話の状況,言語接触の社会文化的環境などを含む(「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) も参照).Weinreich (66--67fn)は,文化人類学者の洞察に触れながら,文化項の借用にも同様に構造的・非構造的な要因が認められるとしている.

Distinctions parallel to those between stimuli and resistance, structural and non-structural factors, occur implicitly in studies of acculturation, too. Thus, Redfield, Linton, and Herskovits . . . distinguish culture traits "presented" (=stimuli) from those "selected" in acculturation situations, and stress the "significance of understanding the resistance to traits as well as the acceptance of them." They also name "congruity of existing culture-patterns" as a reason for a selection of traits; this corresponds to structural stimuli in language contact. When Linton observes . . . that "new things are borrowed on the basis of their utility, compatibility with preëxisting culture patterns, and prestige associations," his three factors are equivalent, roughly, to structural stimuli of interference, structural resistance, and nonstructural stimuli, respectively. Kroeber . . . devotes a special discussion to resistance against diffusion. Resistance to cultural borrowing is also the subject of a separate article by Devereux and Loeb . . ., who distinguish between "resistance to the cultural item"---corresponding roughly to structural resistance in language contact---and "resistance to the lender." These authors also discuss resistance ON THE PART OF the "lender," e.g. the attempts of the Dutch to prevent Malayans, by law, from learning the Dutch language. No equivalent lender's resistance seems to operate in language contact, unless the inconspicuousness of a strongly varying, phonemically slight morpheme with complicated grammatical functions be considered as a point of resistance to transfer within the source language . . . .

このような文化と言語における借用の比較は,言語学と文化人類学との学際的な研究課題,人類言語学の研究テーマになるだろう.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-21 Sun

■ #2064. 言語と文化の借用尺度 (1) [contact][borrowing][loan_word][anthropology][sociolinguistics][loan_translation]

言語項の借用尺度 (scale of adoptability) について,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]),「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]) などで取り上げてきた.理論的には,語彙でいえば機能語よりも内容語が,抽象的な意味をもつ語よりは具体的な意味をもつ語のほうが言語間での借用が容易である.このことは確かに直感にも合うし,ある程度は実証されてもいる.

Whitney, Haugen, Moravcsik, Thomason and Kaufman などと同じ借用への関心から Weinreich (35) も言語項の借用尺度について考究しているが,向き合い方はやや慎重である.

It may be possible to range the morpheme classes of a language in a continuous series from the most structurally and syntagmatically integrated inflectional ending, through such "grammatical words" as prepositions, articles, or auxiliary verbs, to full-fledged words like nouns, verbs, and adjectives, and on to independent adverbs and completely unintegrated interjections. Then this hypothesis might be set up: The fuller the integration of the morpheme, the less likelihood of its transfer. A scale of this type was envisaged by Whitney in 1881 . . . and by many linguistics since. Haugen . . . discusses it as the "scale of adoptability," without, perhaps, sufficiently emphasizing its still hypothetical nature as far as bilinguals' speech is concerned. It should be clear how much painstaking observation and analysis is necessary before this hypothesis can be put to the test.

しかし,Weinreich がこの問題に関して面目躍如たる貢献をしているのは,言語項の借用と文化項の借用 (acculturation) の間の類似性を指摘していることだ.上の引用と同ページの脚注に,次のようにある.

Students of acculturation face a similar problem---almost equally unexplored---of rating culture elements according to their transferability. "It seems," says Linton in a tentative remark . . ., "that, other things [e.g. prestige associations] being equal, certain sorts of culture elements are more easily transferable than others. Tangible objects such as tools, utensils, or ornaments are taken over with great ease, in fact they are usually the first things transferred in contact situations. . . . The transfer of elements which lack the concreteness and ready observability of objects is the most difficult of all. . . . In general, the more abstract the element, the more difficult the transfer."

言語項にせよ文化項にせよ,その具体性と借用可能性が関連していそうだというところまでは察しがついた.次なる問題は,このことと借用の方式(importation か substitution かという問題)との間にも何らかの相関関係がありうるだろうかということだ.例えば,具体的な言語項や文化項は,受け入れる際に「翻訳」せずにモデルのまま取り入れる傾向 (importation) があったり,逆に抽象的なものは「翻訳」して取り込む傾向 (substitution or loan_translation) があったりするだろうか.あるいは,むしろ逆の傾向を示すものだろうか,等々.

借用における importation と substitution については,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]),「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]) などで扱ってきたが,言語の問題にとどまらず,より大きな文化の問題にもなりうるということかもしれない.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-20 Sat

■ #2063. 長母音に対する制限強化の歴史 [drift][vowel][phonetics][meosl][homorganic_lengthening][shocc]

「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) で,Görlach による英語史における母音変化を概観した.母音変化の歴史に一貫してみられる潮流として,Ritt は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) でみたように強化の歴史を唱えているが,別の角度から,もう1つの標記に掲げた潮流が指摘できるかもしれない.

池頭 (128--29) は,中尾 (117--42, 142--51) を参照しながら,英語史における母音の主要な長化と短化を,時代ごとに以下のように整理している(古英語から中英語にかけての変化については,「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) も参照).

〈古英語期〉

(1) 同器性長化 (Homorganic Lengthening)

gōld, lāmb, fīndan 'find' lāng

〈中英語期〉

(2) 開音節長化 (Open Syllable Lengthening)

bāke mēte 'meat' hōle lōve < OE lufu week < OE wike

(3) 母音接続長化 (Hiatus Lengthening,フランス借入語)

gīant < giant pōet < poet

〈初期近代英語期〉

(4) 無声摩擦音前位置長化 (lengthening before voiceless fricatives)

(/a/, /ɔ/ ___ [f, s, θ]) blāst mōss stāff sōft bāth clōth

〈古英語期〉

(5) 3子音前位置短化 (shortening before three consonants)

godspell deoppra 'deeper' wundrian 'wonder'

(6) 2子音前位置短化 (shortening before two consonants, 重子音を含む)

fifta 'fifth' sohte '(he) sought' læssa 'less'

(7) 3音節短化 (Trisyllabic Shortening)

laferce 'lark' halidæġ 'holiday' emetiġ 'empty'

〈中英語期〉

(8) 同器性短化 (Homorganic Shortening)

land wind enden 'end'

(9) /u:/-短化 / ___ [x, v, m]

ruf < rōugh 'rough' plume < plūme 'plum'

〈初期近代英語期〉

(10) 短子音前短化 (shortening before a single consonant)

breath dread blood good cloth

(11) 開音節短化 (Open Syllable Shortening)

heavy weapon pleasant seven

(12) 2音節短化 (shortening in two syllabic words)

nickname < ēkename breakfast twopence

母音の長化と短化の歴史をこのように整理した上で,池頭は,短化が長化よりも多く観察される点,一度長化したものがのちに短化を受ける例がある点を指摘した.英語史全体としてみると,短化が優勢であり,長化に対する制限が強まってきたという潮流が感じられる.池頭 (129--30) 曰く,

古英語以来,英語では長い母音に対する文脈上の制限が強まっていると考えられる.古英語初期には二重母音であっても長・短が存在し,長母音が出現する環境も特に制限されていなかった.ところが早い時期に長二重母音が姿を消し,続いて3子音の前位置において長母音を許さなくなり((5)3子音前位置短化),引き続き2子音前でも長母音が生起できなくなった((6)2子音前位置短化).初期近代英語期に入ると短子音の前でも短化が起こった((10)短子音前短化).語全体の音節構造に関するものでは,古英語期に語末から3音節目で長母音が許されなくなり((7)3音節短化),初期近代英語期に入って2音節語の語末から2音節目(第1音節)でも短化が起こった((12)2音節短化).全体としては,古英語期にかなり長母音に対する制限が強まったと考えられる.

上記は大局的な英語音韻史観ともいえるが,ではなぜそのような潮流が見られるのだろうか.これは英語音韻史の究極的な課題だろう.

・ 池頭(門田)順子 「"Consonant cluster" と音変化 その特異性と音節構造をめぐって」『生成言語研究の現在』(池内正幸・郷路拓也(編著)) ひつじ書房,2013年.127--43頁.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2014-12-19 Fri

■ #2062. bytwyste ??勌?? [preposition][pearl][blend][contamination]

between の異形態の歴史について,「#1389. between の語源」 ([2013-02-14-1]),「#1393. between の歴史的異形態の豊富さ」([2013-02-18-1]),「#1394. between の異形態の分布の通時的変化」 ([2013-02-19-1]),「#1399. 初期中英語における between の異形態の分布」 ([2013-02-24-1]),「#1554. against の -st 語尾」 ([2013-07-29-1]),「#1807. ARCHER で between と betwixt」 ([2014-04-08-1]) などで取り上げてきた.現代英語の betwixt に連なる諸形態を含め,数多くの異形態が古英語以来おこなわれてきた.主要な異形態はおよそ辞書やコーパスから収集してきたつもりだったが,漏れがあった.MED の bitwix(e (prep.) に,異形態として挙げられている -twist だ.OED でも,中英語の異形態としての bytwyste が触れられている.しかし,MED にも OED にも異形態としての言及があるだけで,用例のなかには該当する形態が現われず,確認が取れていなかった.14世紀後半の作とされる Pearl を読んでいたところ,たまたま bytwyste に出くわしたので,メモしておきたい.脚韻位置に現われるので,ababababbcbc の脚韻スキームからなる12行の節 (ll. 457--468) をまるごと引用しよう.

'Of courtaysye, as saytz Saynt Poule,

Al arn we membrez of Jesu Kryst:

As heued and arme and legg and naule

Temen to hys body ful trwe and tryste,

Ryȝt so is vch a Krysten sawle

A longande lym to þe Mayster of myste.

Þenne loke: what hate oþer any gawle

Is tached oþer tyȝed þy lymmez bytwyste?

Þy heued hatz nauþer greme ne gryste

On arme oþer fynger þaȝ þou ber byȝe.

So fare we alle wyth luf and lyste

To kyng and quene by cortaysye.'

他にもざっと探したが -twist 系の異形態は見つかっていないので,Pearl からのこの例が今のところ唯一例である.この形態の起源については, bitweies のような s で終わる形態に t が添加されたもの (paragoge) とも考えられるし,bitwixte のような /kst/ をもつ形態から /k/ が消失したものとも考えられる.あるいは,その両系列が融合した混成 (blending, contamination) の可能性も疑われる.表面的には非語源的な <t> の語末添加と見えるが,単なる音韻変化の問題なのか,混成や類推などという形態論的な側面も関与しているのか,議論の余地があるだろう.

・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.

2014-12-18 Thu

■ #2061. 発話における干渉と言語における干渉 [contact][borrowing][bilingualism][loan_word][lexical_diffusion][terminology][language_change]

語の借用 (borrowing) と借用語 (loanword) とは異なる.前者は過程であり,後者は結果である.両者を区別する必要について,「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]),「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#904. 借用語を共時的に同定することはできるか」 ([2011-10-18-1]),「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1]) で扱ってきた通りである.

言語接触の分野で早くからこの区別をつけることを主張していた論者の1人に,Weinreich (11) がいる.

In speech, interference is like sand carried by a stream; in language, it is the sedimented sand deposited on the bottom of a lake. The two phases of interference should be distinguished. In speech, it occurs anew in the utterances of the bilingual speaker as a result of his personal knowledge of the other tongue. In language, we find interference phenomena which, having frequently occurred in the speech of bilinguals, have become habitualized and established. Their use is no longer dependent on bilingualism. When a speaker of language X uses a form of foreign origin not as an on-the-spot borrowing from language Y, but because he has heard it used by others in X-utterances, then this borrowed element can be considered, from the descriptive viewpoint, to have become a part of LANGUAGE X.

過程としての借用と結果としての借用語は言語干渉 (interference) の2つの異なる局面である.前者は parole に,後者は langue に属すると言い換えてもよいかもしれない.続けて Weinreich は同ページの脚注で,上の区別の重要性を認識している先行研究は少ないとしながら,以下の研究に触れている.

The only one to have drawn the theoretical distinction seems to be Roberts (450, 31f.), who arbitrarily calls the generative process "fusion" and the accomplished result "mixture." In anthropology, Linton (312, 474) distinguishes in the introduction of a new culture element "(1) its initial acceptance by innovators, (2) its dissemination to other members of the society, and (3) the modifications by which it is finally adjusted to the preexisting culture matrix."

特に人類学者 Linton からの引用部分に注目したい.(言語項を含むと考えられる)文化的要素の導入には3段階が区別されるという指摘があるが,これは「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) でみた (1) potential for change, (3) diffusion, (2) implementation に緩やかに対応しているように思われる.借用は,借用語の受容,拡大,定着という段階を経ながら進行していくという見方だ.言語項の借用については,このような複層的で動的なとらえ方が必要である."dissemination" や "diffusion" のステージと関連して,語彙拡散 (lexical_diffusion) の各記事,とりわけ「#855. lexical diffusion と critical mass」 ([2011-08-30-1]) を参照.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-17 Wed

■ #2060. 意味論の用語集にみる意味変化の分類 [semantic_change][metaphor][metonymy][bleaching][intensifier]

様々な種類の意味変化を分類する試みは数多くなされてきた.本ブログでもすでに「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1]),「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]),「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]) などで整理してきたが,今回は意味論のグロッサリーの semantic change という項目に挙げられている分類を要約しながら紹介する.具体的には Cruse の用語集からである.

(1) 語義の獲得と消失 (gain and loss of meaning) .コンピュータの出現により,mouse は従来の動物のネズミの意に加えて,コンピュータ・マウスの意を加えた.また,Jane Austen の時代には direction は宛名 (address) の意味で用いられていたが,現在はその意味は失われている.語義の獲得と消失には metaphor や metonymy が作用していることが多い.

(2) デフォルト語義の変化 (change of default meaning) .主たる語義が副次的な語義となったり,副次的な語義が主たる語義になるケース.100年前の expire の主たる意味は「死ぬ」だったが,現在は「死ぬ」は副次的な語義へと降格し,代わりに「満期になる」が主たる意味へと昇格した.intercourse の「交流」の意味も同様に主たる語義の地位から降格し,「性交」に取って代わられている.

(3) 意味的漂流 (semantic drift) .カテゴリーのプロトタイプ的な成員が時代とともに変わっていくのに連動し,プロトタイプ的な語義が変わっていくこと.weapon や vehicle は,時代によってその典型的な指示対象となるものを変えてきた.Stern の意味変化の分類でいう代用 (substitution) に相当する.

(4) 特殊化と一般化 (specialisation and generalisation) .かつては doctor は広く「教師;学者」を意味したが,現在では主として特殊化した「医者」の語義で用いられる.actor は従来は「男優」のみを意味したが,「(性別にかかわらず)俳優」として用いられるようになってきている.特殊化と一般化は,[2010-08-13-1]の分類でも取り上げた.

(5) 悪化と良化 (pejoration and amelioration) .interfere は古くは「介在する」 (intervene) の意味で評価については中立的に用いられていたが,現在では負の評価を帯びた「邪魔する」の意味で用いられている.typical も負の評価を帯びた「よくあるように悪い」の意味で用いられるようになっている.女性を表わす語が悪化を経やすいことについては,「#1908. 女性を表わす語の意味の悪化 (1)」 ([2014-07-18-1]) と「#1909. 女性を表わす語の意味の悪化 (2)」 ([2014-07-19-1]) で取り上げたので参照されたい.良化の例は比較的少ないが,「ぶっきらぼうな,乱暴な」の意味だったものが「たくましい,屈強な」の意味へと変化した例などがある.悪化と良化は,[2010-08-13-1]の分類でも取り上げた.

(6) 漂白 (bleaching) .to make a phone call において,make は本来の「作る」の意味を漂白させ,「する,おこなう」というほどの一般的な意味へと薄まっている.awful, terrible, fantastic などの強意語が強意を失っていく過程も漂白の例である (cf. 「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]),「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1])) .

これは意味変化の要因,過程,方向,結果など複数の基準にもとづいた分類であり,分類というよりは箇条書きに近い.意味変化のタイポロジーというのは,つくづく難しい.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2014-12-16 Tue

■ #2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2) [etymological_respelling][latin][grammatology][manuscript][silent_reading][standardisation][renaissance]

昨日の記事「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1]) に引き続いての話題.

昨日引用した Perret がフランス語史において指摘したのと同趣旨で,Scragg (56) は,英語史における黙字習慣の発展と表語文字への転換とが密接に関わっていることを指摘している.

. . . an important change overtook the written language towards the end of the fourteenth century: suddenly literacy became more widespread with the advent of cheaper writing materials. In earlier centuries, while parchment was expensive and wax tablets were cumbersome, the church easily retained control of education and writing, but with the introduction of paper, mass literacy became both feasible and desirable. In the fifteenth century, private reading began to replace public recitation, and the resultant demand for books led, during that century, to the development of the printing press. As medieval man ceased pointing to the words with his bookmark as he pronounced them aloud, and turned to silent reading for personal edification and satisfaction, so his attention was concentrated more on the written word as a unit than on the speech sounds represented by its constituent letters. The connotations of the written as opposed to the spoken word grew, and given the emphasis on the classics early in the Renaissance, it was inevitable that writers should try to extend the associations of English words by giving them visual connection with related Latin ones. They may have been influences too by the fact that Classical Latin spelling was fixed, whereas that of English was still relatively unstable, and the Latinate spellings gave the vernacular an impression of durability. Though the etymologising movement lasted from the fifteenth century to the seventeenth, it was at its height in the first half of the sixteenth.

黙字習慣が確立してくると,読者は一連の文字のつながりを,その発音を介在させずに,直接に語という単位へ結びつけることを覚えた.もちろん綴字を構成する個々の文字は相変わらず表音主義を標榜するアルファベットであり,表音主義から表語主義へ180度転身したということにはならない.だが,表語主義の極へとこれまでより一歩近づいたことは確かだろう.

さらに重要と思われるのは,引用の後半で Scragg も指摘しているように,ラテン語綴字の採用が表語主義への流れに貢献し,さらに綴字の標準化の流れにも貢献したことだ.ルネサンス期のラテン語熱,綴字標準化の潮流,語源的綴字,表語文字化,黙読習慣といった諸要因は,すべて有機的に関わり合っているのである.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2014-12-15 Mon

■ #2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1) [french][etymological_respelling][latin][grammatology][manuscript][scribe][silent_reading][renaissance][hfl]

一昨日の記事「#2056. 中世フランス語と英語における語源的綴字の関係 (1)」 ([2014-12-13-1]) で,フランス語の語源的綴字 (etymological_respelling) が同音異義語どうしを区別するのに役だったという点に触れた.フランス語において語源的綴字がそのような機能を得たということは,別の観点から言えば,フランス語の書記体系が表音 (phonographic) から表語 (logographic) へと一歩近づいたとも表現できる.このような表語文字体系への接近が,英語では中英語から近代英語にかけて生じていたのと同様に,フランス語では古仏語から中仏語にかけて生じていた.むしろフランス語での状況の方が,英語より一歩も二歩も先に進んでいただろう.(cf. 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]).)

フランス語の状況に関しては,当然ながら英語史ではなくフランス語史の領域なので,フランス語史概説書に当たってみた.以下,Perret (138) を引用しよう.まずは,古仏語の書記体系は表音的であるというくだりから.

L'ancien français : une écriture phonétique

. . . . dans la mesure où l'on disposait de graphèmes pour rendre les son que l'on entendait, l'écriture était simplement phonétique (feré pour fairé, souvent kí pour quí) . . . .

Perret (138--39) は続けて,中仏語の書記体系の表語性について次のように概説している.

Le moyen français : une écriture idéographique

À partir du XIIIe siècle, la transmission des textes cesse d'être uniquement orale, la prose commence à prendre de l'importance : on écrit aussi des textes juridiques et administratifs en français. Avec la prose apparaît une ponctuation très différente de celle que nous connaissons : les textes sont scandés par des lettrines de couleur, alternativement rouges et bleues, qui marquent le plus souvent des débuts de paragraphes, mais pas toujours, et des points qui correspondent à des pauses, généralement en fin de syntagme, mais pas forcément en fin de phrase. Les manuscrits deviennent moins rares et font l'objet d'un commerce, ils ne sont plus recopiés par des moines, mais des scribes séculiers qui utilisent une écriture rapide avec de nombreuses abréviations. On change d'écriture : à l'écriture caroline succèdent les écritures gothique et bâtarde dans lesquelles certains graphèmes (les u, n et m en particulier) sont réduits à des jambages. C'est à partir de ce moment qu'apparaissent les premières transformations de l'orthographe, les ajouts de lettres plus ou moins étymologiques qui ont parfois une fonction discriminante. C'est entre le XIVe et le XVIe siècle que s'imposent les orthographes hiver, pied, febve (où le b empêche la lecture ‘feue’), mais (qui se dintingue ainsi de mes); c'est alors aussi que se développent le y, le x et le z à la finale des mots. Mais si certains choix étymologiques ont une fonction discrminante réelle, beaucoup semblent n'avoir été ajoutés, pour le plaisir des savants, qu'afin de rapprocher le mot français de son étymon latin réel ou supposé (savoir s'est alors écrit sçavoir, parce qu'on le croyait issu de scire, alors que ce mot vient de sapere). C'est à ce moment que l'orthographe française devient de type idéographique, c'est-à-dire que chaque mot commence à avoir une physionomie particulière qui permet de l'identifier par appréhension globale. La lecture à haute voix n'est plus nécessaire pour déchiffrer un texte, les mots peuvent être reconnus en silence par la méthode globale.

引用の最後にあるように,表語文字体系の発達を黙読習慣の発達と関連づけているところが実に鋭い洞察である.声に出して読み上げる際には,発音に素直に結びつく表音文字体系のほうがふさわしいだろう.しかし,音読の機会が減り,黙読が通常の読み方になってくると,内容理解に直結しやすいと考えられる表語(表意)文字体系がふさわしいともいえる (cf. 「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])) .音読から黙読への転換が,表音文字から表語文字への転換と時期的におよそ一致するということになれば,両者の関係を疑わざるを得ない.

フランス語にせよ英語にせよ,語源的綴字はルネサンス期のラテン語熱との関連で論じられるのが常だが,文字論の観点からみれば,表音から表語への書記体系のタイポロジー上の転換という問題ともなるし,書物文化史の観点からみれば,音読から黙読への転換という問題ともなる.<doubt> の <b> の背後には,実に学際的な世界が広がっているのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2014-12-14 Sun

■ #2057. 中世フランス語と英語における語源的綴字の関係 (2) [etymological_respelling][spelling][french][latin][scribe][anglo-norman][renaissance]

昨日の記事に引き続き,英仏両言語における語源的綴字 (etymological_respelling) の関係について.Scragg (52--53) は,次のように述べている.

Throughout the Middle Ages, French scribes were very much aware of the derivation of their language from Latin, and there were successive movements in France for the remodelling of spelling on etymological lines. A simple example is pauvre, which was written for earlier povre in imitation of Latin pauper. Such spellings were particularly favoured in legal language, because lawyers' clerks were paid for writing by the inch and superfluous letters provided a useful source of income. Since in France, as in England, conventional spelling grew out of the orthography of the chancery, at the heart of the legal system, many etymological spellings became permanently established. Latin was known and used in England throughout the Middle Ages, and there was a considerable amount of word-borrowing from it into English, particularly in certain registers such as that of theology, but since the greater part of English vocabulary was Germanic, and not Latin-derived, it is not surprising that English scribes were less affected by the etymologising movements than their French counterparts. Anglo-Norman, the dialect from which English derived much of its French vocabulary, was divorced from the mainstream of continental French orthographic developments, and any alteration in the spelling of Romance elements in the vocabulary which occurred in English in the fourteenth century was more likely to spring from attempts to associate Anglo-Norman borrowings with Parisian French words than from a concern with their Latin etymology. Etymologising by reference to Latin affected English only marginally until the Renaissance thrust the classical language much more positively into the centre of the linguistic arena.

重要なポイントをまとめると,

(1) 中世フランス語におけるラテン語源を参照しての文字の挿入は,写字生の小金稼ぎのためだった.

(2) フランス語に比べれば英語にはロマンス系の語彙が少なく(相対的にいえば確かにその通り!),ラテン語源形へ近づけるべき矯正対象となる語もそれだけ少なかったため,語源的綴字の過程を経にくかった,あるいは経るのが遅れた (cf. 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1])) .

(3) 14世紀の英語の語源的綴字は,直接ラテン語を参照した結果ではなく,Anglo-Norman から離れて Parisian French を志向した結果である.

(4) ラテン語の直接の影響は,本格的にはルネサンスを待たなければならなかった.

では,なぜルネサンス期,より具体的には16世紀に,ラテン語源形を直接参照した語源的綴字が英語で増えたかという問いに対して,Scragg (53--54) はラテン語彙の借用がその時期に著しかったからである,と端的に答えている.

As a result both of the increase of Latinate vocabulary in English (and of Greek vocabulary transcribed in Latin orthography) and of the familiarity of all literate men with Latin, English spelling became as affected by the etymologising process as French had earlier been.

確かにラテン語彙の大量の流入は,ラテン語源を意識させる契機となったろうし,語源的綴字への影響もあっただろうとは想像される.しかし,語源的綴字の潮流は前時代より歴然と存在していたのであり,単に16世紀のラテン語借用の規模の増大(とラテン語への親しみ)のみに言及して,説明を片付けてしまうのは安易ではないか.英語における語源的綴字の問題は,より大きな歴史的文脈に置いて理解することが肝心なように思われる.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2014-12-13 Sat

■ #2056. 中世フランス語と英語における語源的綴字の関係 (1) [etymological_respelling][spelling][french][latin][hypercorrection][renaissance][hfl]

中英語期から近代英語期にかけての英語の語源的綴字 (etymological_respelling) の発生と拡大の背後には,対応するフランス語での語源的綴字の実践があった.このことについては,「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]),「#1156. admiral の <d>」 ([2012-06-26-1]),「#1790. フランスでも16世紀に頂点を迎えた語源かぶれの綴字」 ([2014-03-22-1]),「#1942. 語源的綴字の初例をめぐって」 ([2014-08-21-1]) などの記事で触れてきたとおりである.

したがって,英語におけるこの問題を突き詰めようとすれば,フランス語史を参照せざるをえない.14--16世紀の中世フランス語の語源的綴字の実践について,Zink (24--25) を引用しよう.

Latinisation et surcharge graphique. --- L'idée de rapprocher les mots français de leurs étymons latins ne date pas de la Renaissance. Le mouvement de latinisation a pris naissance à la fin du XIIIe siécle avec les emprunts opérés par la langue juridique au droit romain sous forme de calques à peine francisés.... Parti du vocabulaire savant, il a gagné progressivement les mots courants de l'ancien fonds. Il ne pouvait s'agir dans ce dernier cas que de réfections purement graphiques, sans incidence sur la prononciation ; aussi est-ce moins le vocalisme qui a été retouché que le consonantisme par l'insertion de graphèmes dans les positions où on ne les prononçait plus : finale et surtout intérieure implosive.

Ainsi s'introduisent avec le flot des emprunts savants : adjuger, exception (XIIIe s.) ; abstraire, adjonction, adopter, exemption, subjectif, subséquent. . . (mfr., la prononciation actuelle datant le plus souvent du XVIe s.) et l'on rhabille à l'antique une foule de mots tels que conoistre, destre, doter, escrit, fait, nuit, oscur, saint, semaine, soissante, soz, tens en : cognoistre, dextre, doubter, escript, faict, nuict, obscur, sainct, sepmaine, soixante, soubz, temps d'après cognoscere, dextra, dubitare, scriptum, factum, noctem, obscurum, sanctum, septimana, sexaginta, subtus, tempus.

Le souci de différencier les homonymes, nombreux en ancien français, entre aussi dans les motivations et la langue a ratifié des graphies comme compter (qui prend le sens arithmétique au XVe s.), mets, sceau, sept, vingt, bien démarqués de conter, mais/mes, seau/sot, sait, vint.

Toutefois, ces correspondances supposent une connaissance étendue et précise de la filiation des mot qui manque encore aux clercs du Moyen Age, d'où des tâtonnements et des erreurs. Les rapprochements fautifs de abandon, abondant, oster, savoir (a + bandon, abundans, obstare, sapere) avec habere, hospitem (!), scire répandent les graphies habandon, habondant, hoster, sçavoir (à toutes les formes). . . .

要点としては,(1) フランス語ではルネサンスに先立つ13世紀末からラテン語借用が盛んであり,それに伴ってラテン語に基づく語源的綴字も現われだしていたこと,(2) 語末と語中の子音が脱落していたところに語源的な子音字を復活させたこと,(3) 語源的綴字を示すいくつかの単語が英仏両言語において共通すること,(4) フランス語の場合には語源的綴字は同音異義語どうしを区別する役割があったこと,(5) フランス語でも語源的綴字に基づき,それを延長させた過剰修正がみられたこと,が挙げられる.これらの要点はおよそ英語の語源的綴字を巡る状況にもあてはまり,英仏両言語の類似現象が関与していること,もっと言えばフランス語が英語へ影響を及ぼしたことが示唆される.(5) に挙げた過剰修正 (hypercorrection) の英語版については,「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1]),「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1]) も参照されたい.

語源的綴字を巡る状況に関して英仏語で異なると思われるのは,上記 (4) だろう.フランス語では,語源的綴字の導入は,同音異義語 (homonymy) を区別するのに役だったという.換言すれば,書記において同音異義衝突 (homonymic_clash) を避けるために,語源的原則に基づいて互いに異なる綴字を導入したということである.ラテン語からロマンス諸語へ至る過程で生じた数々の音韻変化の結果,フランス語では単音節の同音異義語が大量に生じるに至った.この問題を書記において解決する策として,語源的綴字が利用されたのである.日本語のひらがなで「こうし」と書いてもどの「こうし」か区別が付かないので,漢字で「講師」「公私」「嚆矢」などと書き分ける状況と似ている.ここにおいてフランス語の書記体系は,従来の表音的なものから,表語的なものへと一歩近づいたといえるだろう.

英語では同音異義衝突を避けるために語源的綴字を導入するという状況はなかったように思われるが,機能主義的な語源的綴字の動機付けという点については,もう少し注意深く考察する価値がありそうだ.

・ Zink, Gaston. ''Le moyen françis (XIVe et XV e siècles)''. Paris: Presses Universitaires de France, 1990.[sic]

2014-12-12 Fri

■ #2055. 「母音」という呼称 [vowel][comparative_linguistics][family_tree][terminology][metrical_phonology][syllable]

「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) や「#1926. 日本人≠日本語母語話者」 ([2014-08-05-1]) で「母語」という用語についてあれこれと考えた.一般に言語(学)のディスコースには,「母」がよく顔を出す.「母語」や「母方言」はもとより,比較言語学では諸言語の系統的な関係を「母言語」「娘言語」「姉妹言語」と表現することが多い.なぜ「父」や「息子」や「兄弟」ではないのかと考えると,派生関係を表わす系統図では生む・生まれる(産む・産まれる)の関係が重視されるからだろうと思われる.言語の派生においては,男女のペアから子が生まれるという前提はなく,いわば「単為生殖」(より近似した比喩としてはセイヨウタンポポなどに代表される「産雌単為生殖」)である.これに関連しては「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) も参照されたい.

「母語」や「母・娘言語」については上のようなことを考えており,言語のディスコースにおける「女系」性に気づいていたが,ある授業で学生がもう1つの興味深い例を指摘してくれた.標題に掲げた「母音」という用語である.盲点だったので,なるほどと感心した.確かに,なぜ「父音」ではなく「母音」なのだろうか.少し調べてみた.

英語で「母音」は vowel,対する「子音」は consonant である.これらの英語の用語の語源には,特に母とか子とかいう概念は含まれていない.前者はラテン語 vōcālem (有声の)に遡り,語根は vōx (声)である.後者は,ラテン語 consonans (調和する,一緒に響く)に遡り,これ自体はギリシア語 súmphōnon([母音と]ともに発音するもの)のなぞりである.つまり,特に親子の比喩は関与していない.他の西洋語も事情は似たり寄ったりである.

とすると,「母音」「子音」という呼称は,日本語独自のものらしいということになる.『日本国語大辞典』によると「ぼいん」には【母音】と【母韻】の項が別々にあり,それぞれ次のようにある.

【母音】*百学連環(1870--71頃)〈西周〉一「文字に consonants (子音)及び vowel (母音)の二種あり」*病牀譫語(1899)〈正岡子規〉五「父音母音の区別無き事等に因る者にして,其解し難きは,同音の字多き漢語を仮名に直したるに因るなり」*金毘羅(1909)〈森鴎外〉「苦しい間に,をりをり一言づつ云ふ詞が,濁音勝で母音を長く引くので」

【母韻】「ぼいん(母音)」に同じ.*小学日本文典(1874)〈田中義廉〉一・二「此五十音のうち,アイウエオの五字を,母韵と云ひ」*広日本文典(1897)〈大槻文彦〉三二「也行の発生は,甚だ阿行の『い』に似,和行の発生は,甚だ阿行の『う』に似て,更に,之に母韻を添へて,二母韻,相重なりて発するものの如し」*国語のため第二(1903)〈上田万年〉促音考「第一 P(H)TKRS 等の子音が Unaccented の母韻に従はれて,P(H)TKS を以てはじめらるるシラブルの前に立つ時は」

ここで【母音】の項の例文として触れられている「父音」という用語に着目したい.これは,今日いうところの子音の意味で使われている.では,同じ辞典で【父音】(ふいん)の項を引いてみる.

「しいん(子音)」に同じ.*広日本文典別記(1897)〈大槻文彦〉一七「英の Consonant を,子音,又は,父音(フイン)など訳するあるは,非なり」*国語音声学(1902)〈平野秀吉〉一四・一「父音は,其の音質の上から区別すれば,左の二類となる.有声父音 無声父音」

近代言語学が入ってきた明治初期には,consonant の訳語として「子音」とともに「父音」という言い方が行われていたようだ.「母」に対するものは「父」なのか「子」(=娘?)なのかという競合を経て,最終的には「子」で収まったということのようだ.ここでいう「子」の性別は分からないが,音声学のディスコースにおいて「父」権が失墜したようにも見えるから,「娘」である可能性が高い(?).

さらに,根本となる【母】(ぼ)とは何かを同辞典で調べてみると,

(2)親もと.帰るべきところ.そだった所./母岩,母艦,母港,母船,母校,母国,母語,母斑/(3)物を生じるもととなるもの./酵母,字母/母音,母型,母集団,母数,母船/

とある.その中で「母音」(なるほど「字母」という用語もあった!)は,「物を生じるもととなるもの」の意の「母」の用例として挙げられている.

ここで思い浮かぶのは,韻律音韻論における音節構造の記述だ.現在最も広く導入されている音節構造 (cf. 「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1])) の記述では,onset, rhyme, nucleus, coda などの位置をもった階層構造が前提とされている.音節構造において核であり母体となるのは文字通り nucleus であり,典型的にはそこに母音が収まり,その周辺に「ともに響く音」としての子音が配される.母音は比喩的に「母体」や「母艦」などと表現したくなる位置に収まる音であり,一方で子音はその周辺に配される「子分」である(なお「子分」というとむしろ男性のイメージだ).明治初期と韻律音韻論というのは厳密にはアナクロだが,「母音」「子音」という言葉遣いの背景にある基本的な音韻のとらえ方とは関わってくるだろう.

上記のように,「母」とは,何かを派生的に生み出す源であり,生成文法の発想に近いこともあって,日本語の言語学のディスコースには女系用語の伝統がすでに根付いて久しいということかもしれない.

2014-12-11 Thu

■ #2054. seek と beseech の語尾子音 (2) [consonant][phonetics][inflection][palatalisation][old_norse][contact][analogy][me_dialect]

「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) を書いた後で,Krygier による関連する論文を読んだ.前の記事の最後で,seek の末尾の /k/ 音は北部方言で行われたと想像される古ノルド語の同根語の /k/ 音の影響によるものではないかという説を紹介したが,Krygier はその説を強く支持している.丁寧で説得力がある議論なので,概要を記しておきたい.

前の記事でも説明したとおり,古英語の対応する不定詞は sēċan であり,問題の子音は軟口蓋破裂音 [k] ではなく,硬口蓋化した破擦音 [ʧ] だった.この口蓋化の過程は,Gmc *sōkjan において口蓋音 [j] が後続していたことにより引き起こされたものである.古英語の現在形屈折では口蓋化された [ʧ] が現われるが,2人称単数と3人称単数の屈折形のみは sēcst, sēcþ のように軟口蓋破裂音 [k] を示した(このパラダイム内での交替については音韻論的な議論があるが,ここでは省略する).伝統的な見解によると,この2・3人称単数の [k] がパラダイム内に広がり,不定詞や1人称単数などすべての屈折形が [k] を示すに至ったとされる.類推 (analogy) のなかでもパラダイム内での水平化 (levelling) と呼ばれる類いの過程が生じたとする説だ (cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1])) .Hogg (§7.42) もこの説を支持している.

Following general principles of analogy . . . we would expect the nom.sg. to predominate over plural forms in nouns, and in strong verbs the present forms similarly to predominate over past forms. . . . In the present tense of weak verbs the alternation type sēcan ? sēcþ is, as would be predicted, the source of later seek, cf. beseech, where the affricate has been extended, perhaps on pragmatic grounds, and so for other similar verbs, such as think, work.

しかし,Krygier は,この類推説に疑問を向ける.通常,類推作用は有標な形式が無標な形式へ呑み込まれていく過程である.そうであれば,sēċan の場合,むしろ不定詞や1人称単数形などの [ʧ] をもつ形態が無標とみなされるはずだから,[ʧ] へ水平化してゆくのが筋だろう.ところが,事実は反対である.上の引用にもある通り,むしろ [ʧ] へ水平化した beseech に関してこそこの類推説は説得力をもつのであり,seek について同じ類推説を持ち出すことは難しいのではないか.

そこで Krygier は,seek と同じ形態クラスに属する動詞(語幹末に [k] をもつ弱変化I類の動詞)のリストを作った (catch (OFr cachier), dretch (OE dreccan), letch (OE læccan), quetch (OE cweccan), reach (OE rǣcan), reach (2) (OE reccan), rech (OE reccan), seek (OE sēcan), stretch (OE streccan), teach (OE tǣcan), think (OE þencan ? þyncan), watch (OE w(r)eccan), work (OE wyrcan)) .そして,この13個の動詞について,5つに区分した中英語方言からの例を拾い出し,[k] を示すか [ʧ] を示すかを数え上げた.その結果,動詞全体としても方言全体としても [ʧ] が優勢だが,北部と東中部ではいくつかの動詞についてむしろ [k] が優勢であることが,そして少なくとも他方言に比べて相対頻度が著しいことが,わかった.具体的には,Hogg の引用から予想されるように,seek, think, work の3語がそのような分布を示した (Krygier 465) .

北部系方言で語によって [k] が優勢であるということは,古ノルド語の関与を疑わせる.実際,上に挙げた動詞の対応する古ノルド語形には [k] が現われる.問題の3語についていえば,古ノルド語形は sœkja, þekkja/þykkja, yrkja である.南部系方言の状況は類推説のみでうまく説明できるが,北部系方言の状況を説明するには古ノルド語形の参与を考えざるを得ないということになる.あとは,北部系の [k] が後に南下し標準形として採用されたというシナリオを想定するのみだ.seek と beseech が平行的に発達しなかったのは,古ノルド語 sœkja は文証されるが *besœkja は文証されないということも関係しているのではないか (Krygier 468) .

Krygier (468) の結論部が非常に明解なので,引用しておく.

By way of a summary, the following interpretation of the developments in the "seek"-group regarding velar restoration can be proposed. The Present-day English situation is a result of an interplay of two factors. One of them is analogical levelling of the alternations resulting from Primitive Old English syncope of medial unstressed [i]. Contrary to earlier scholarship, however, a path of development parallel to that in strong verbs is postulated, thus removing the minority velar forms from second and third person singular present tense. This would give palatal consonants throughout the present paradigm in all dialects of Late Old English/Early Middle English. On this pattern the influence of Old Norse equivalents of the "seek"-verbs should be superimposed. For obvious reasons, initially it was limited mainly to the north-east, later spreading southwards, with West Midlands as a possible relic area. The absence of an Old Norse equivalent would favour the preservation of the palatal type, while its existence would further velar restoration, as best exemplified by the seek ? beseech contrast. In individual cases other factors, such as the existence of etymologically related Old English words with a velar, e.g., wyrcan : weorc, could have played a secondary role, which can probably be seen primarily in isolated velar forms in the south.

・ Krygier, Marcin. "Old English (Non)-Palatalised */k/: Competing Forces of Change at Work in the "seek"-Verbs." Placing Middle English in Context. Ed. I. Taavitsainen et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 461--73.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. Phonology. Oxford: Blackwell, 1992.

2014-12-10 Wed

■ #2053. 日本中世英語英文学会第30回大会のシンポジウム "Does Spelling Matter in Pre-Standardised Middle English?" を終えて [academic_conference][etymological_respelling][spelling]

今日の記事は,報告というか,感謝というか,宣伝というか,そんな記事です.

先週末の土日に,日本中世英語英文学会の第30回大会が同志社大学で開催されました.その土曜日の午後に,2013年に Does Spelling Matter? を上梓したオックスフォード大学の Simon Horobin 教授を特別ゲストとして招き,"Does Spelling Matter in Pre-Standardised Middle English?" と題するシンポジウムを催しました.そのシンポジウムの司会(と発表者)の役を務めさせていただきましたが,当日は大勢の方に会場にお越しいただきました.大会関係者の方々も含めて,深く御礼申し上げます.

さて,今日はそのシンポジウムに関連して,いくつか話題を提供します.Simon Horobin 教授については,本ブログでもいろいろなところで参照してきました(cf. Simon Horobin) .特に著書 Does Spelling Matter? からは英語綴字に関する話題を引き出しては,本ブログでも取り上げてきたので,大変お世話になった(多分今後もお世話になる)本です.実は,その Horobin 教授自身も2012年より Spelling Trouble と題するブログを書き綴っています.かなりおもしろいので,ぜひ購読をお勧めします! 本人も書いていて楽しいと述べていました.

シンポジウムで私が話したのは,本ブログでもたびたび扱ってきた語源的綴字 (etymological (re)spelling) についてでした.これまでばらばらに書き集めてきたことを少し整理して示そうと思ったわけですが,まとめるにしてもまだまだ多くの作業が必要なようです.関心のある方は,これまでに書きためてきた個々の記事を是非ご参照ください.関連記事はこれからも書いていこうと思います.セッションで質疑応答くださった方々,及びその後に個人的にコメントをくださった方々には感謝いたします.

また,シンポジウムでは,Horobin 教授が著書を出されたときから私もずっと気になっていた質問 "Does Spelling Matter?" に対する答えが明らかにされました.結論からいえば,"Yes" ということでした.隣に座っていた私も連鎖的に "Yes" と答え,他のパネリストの新川先生も高木先生も持論に即してお答えになっていました.いずれにせよ,綴字1つとっても十分におもしろい英語史上のテーマになり得ることを,改めて確認し確信しました.「綴字の社会言語学」 (sociolinguistics of spelling) なるものを構想することができるのではないかと・・・.

いずれにしましても,大会関係者のすべての方々へ,ありがとうございました!

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-12-09 Tue

■ #2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化 [phonetics][vowel][meosl][homorganic_lengthening][gvs][diphthong][timeline][drift][compensatory_lengthening][shocc]

西ゲルマン語の時代から古英語,中英語を経て近代英語に至るまでの英語の母音の歴史をざっとまとめた一覧が欲しいと思ったので,主要な質的・量的変化をまとめてみた.以下の表は,Görlach (48--49) の母音の質と量に関する変化の略年表をドッキングしたものである.

| Period | Quantity | Quality | ||

| Rule | Examples | Rule | Examples | |

| WGmc--OE | ai > ā, au > ēa, ā > ǣ/ē, a > æ | stān, ēage, dǣd, dæg cf. Ge Stein, Auge, Tat, Tag | ||

| 7--9th c. | compensatory lengthening | *sehan > sēon "see", mearh, gen. mēares "mare" | ||

| 9--10th c. | lengthening of before esp. [-ld, -mb, -nd] | fēld, gōld, wāmb, fīnd, but ealdrum | ||

| shortening before double (long) consonants | wĭsdom, clæ̆nsian, cĭdde, mĕtton | |||

| shortening in the first syllable of trisyllabic words | hăligdæg, hæ̆ringas, wĭtega | |||

| OE--ME | shortening in unstressed syllables | wisdŏm, stigrăp | monophthongization of all OE diphthongs | OE dēad, heard, frēond, heorte, giefan > ME [dɛːd, hard, frœːnd, hœrtə, jivən] |

| 12th c. | [ɣ > w] and vocalization of [w] and [j]; emergence of new diphthongs | OE dagas, boga, dæg, weg > ME [dauəs, bouə, dai, wei] | ||

| southern rounding of [aː > ɔː] | OE hāl(ig) > ME hool(y) [ɔː] | |||

| 12--14th c. | unrounding of œ(ː), y(ː) progressing from east to west | ME [frɛːnd, hertə, miːs, fillen] | ||

| 13th c. | lengthening in open syllables of bisyllabic words | nāme, nōse, mēte (week, door) | ||

| 15th c. GVS and 16--17th century consequences | ||||

| esp. 15--16th c. | shortening in monosyllabic words | dead, death, deaf, hot, cloth, flood, good | ||

| 18th c. | lengthening before voiceless fricatives and [r] | glass, bath, car, servant, before | ||

全体として質の変化よりも量の変化,すなわち短化と長化の傾向が勝っており,英語の母音がいかに伸縮を繰り返してきたかが分かる.個々の変化は入出力の関係にあるものもあるが,結果としてそうなったのであり,歴史的には各々独立して生じたことはいうまでもない.それでも,これらの音韻変化を全体としてとらえようとする試みもあることを指摘しておこう.例えば「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) を参照されたい.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

2014-12-08 Mon

■ #2051. 言語学に対して学生が感じるストレス [hel_education]

黒田は言語学の入門書で,大学などで言語学に初めて接する学習者がしばしば「言語学のストレス」を体験すると述べている.言語学を教える身としてこれは人ごとではなく,なかなか興味深い話題なので,考えてみたい.黒田 (29) は4つのストレスを挙げている.

(1) イメージを否定されるストレス

(2) 用語の厳密さに対するストレス

(3) 枠にはめられるストレス

(4) 日常のことば遣いに対して指摘されるストレス

まず (1) について.すでに日本語を話しながら生活している者にとって,言語とは空気のように慣れ親しんだ自然なものである.ところが,言語学ではこれまで当然と思ってきたことがおよそすべて否定され,受け入れてきた前提が覆される.確かにその通りだ.多少のはったりを込めつつ,私もいろいろな授業で「日本語とか英語などというものは存在しない」とか「万人がバイリンガル,いやマルチリンガルだ」とか「正しい文法などは存在しない」などと明言する(「うそぶく」ともいう).日本語以外に知っている言語といえば英語であり,これまで何年も英語教育を受けてきた学生にとって,「英語というものは存在しない」とか「正しい英語とは虚構である」などと指摘されれたところで,何のことを言っているのかちんぷんかんぷんだろう.だが,そのような馬鹿げたことをある程度本気で言っているらしいということになれば,学生も言語学という分野に対して警戒心を抱くことになる.

(2) は本当はどの学問分野にも一般に言えることなのだが,確かに言語学も用語にはうるさい.学生はこれまでの国文法や英文法の授業で「名詞」「動詞」に始まり「未然形」「係り結び」「現在完了」「分詞構文」などという小難しい用語に苦しめられてきた.そのような用語の嵐に襲われてきた末に入った大学では,言語に関わるディスコースでは「母国語」ではなく「母語」を使うべし (cf. 「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) や「#1926. 日本人≠日本語母語話者」 ([2014-08-05-1]))とか,「語」ではなく「形態素」を使えとか,「方言」ではなく「変種」と言うべしなどと諭されることになる(←よく諭すのは私).この人は言葉尻を取ることばかり考えているのではないかということになり,不信感が増す.

(3) は私としては実感がわかないのだが,黒田 (32--35) によれば例えば「言語は人間に特有の能力であり,他の動物にはないものである」というような枠のはめ方にストレスを感じる人がいるということらしい.このストレスについて私に(想像ですら)実感がわかないのは,私自身が言語学にあまり厳しい枠をはめたくないと思っているからかもしれないが,確かに伝統的な言語学やその下位分野にはそれぞれ独自の守備範囲,すなわち「枠」があるのは確かだ.構造言語学,生成文法,認知言語学などという学派を言語学の「枠」ととらえるのであれば,確かにこれは一種のストレスかもしれない.これは結構分かるような気がする.

(4) のストレスは (1) に通じるが,黒田 (35) によれば「多くの人がフラストレーションを感じる最大のもの」であり「自分ではふだん何気なく使っていることばに対して,トヤカクいわれるのはみんないやなのだ」ということである.しかし,もしこのストレスが普段の言葉遣いの正誤に関して言語学に干渉されたくないというストレスという理解であれば,それは当を得ていない.というのは,そもそも現代の言語学は,言葉遣いの正用と誤用を判断する規範主義的な立場を取っていないからだ.言語学は,通常,語法の正誤について無関心である.したがって,(4) は幻のストレス,いわば独り相撲である.

と,ここまで書いて,言語のような当たり前のことを追究するというのはとても難しいことなのかもしれないと思い直した.だが,私は言語学の考え方に対してストレスというよりはむしろ解放を感じているということは述べておきたい.(1) と (2) に基づいて,学生の言語に対する「イメージを否定」し「用語の厳密さ」を要求し続けていこうと思う(疎まれない範囲で).また,(3) と (4) については,完全とはいかないかもしれないけれども,なるべく干渉せずという方針でいきたいなと.

・ 黒田 龍之助 『はじめての言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

2014-12-07 Sun

■ #2050. Knowles の英語史概説書の目次 [historiography][hel_education][toc]

「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]),「#2038. Fennell の英語史概説書の目次」 ([2014-11-25-1]) に続き,社会言語学的な観点を多分に含んだもう1つの読みやすい英語史書,Gerry Knowles 著 A Cultural History of the English Language の目次を掲げる.歴史社会言語学的な立場からの英語史概説書を紹介する機会が多いが,個人的には今や古典といってよい,筋金入りの構造主義路線をいく Strang や特異な言語史観をもつ Görlach なども本当は好きである.それでも個別言語史は話者(集団)の歴史,いわゆる外面史とともに記述するのが原則だろうとは思っている.

Knowles の章節のタイトルを見ていくと,Jespersen の Growth and Structure of the English Language を彷彿させるところがある.社会史としての英語史の流れが簡潔にとらえられる目次だ.Knowles に言及した過去の記事も参照されたい.

1 Introduction

1.1 An outline history

1.2 Language and social change

1.3 Language, evolution and progress

1.4 Language and myth

1.5 Language superiority

2 The origins of the English language

2.1 The linguistic geography of Europe

2.2 Language in Britain

2.3 Early English

2.4 The survival of Celtic

2.5 The British people

3 English and Danish

3.1 Old English and Old Norse

3.2 Norse immigration

3.3 The Anglo-Saxon written tradition

3.4 English in the Danelaw

3.5 Norse influence on English

4 English and French

4.1 England and France

4.2 Literacy in the medieval period

4.3 The reemergence of English

4.4 English under French influence

4.5 Printing

5 English and Latin

5.1 The Lollards

5.2 Classical scholarship

5.3 Scholarly writing in English

5.4 The English Bible

5.5 The legacy of Latin

6 The language of England

6.1 Saxon English

6.2 The language arts

6.3 English spelling and pronunciation

6.4 The study of words

6.5 Elizabethan English

7 The language of revolution

7.1 The Norman yoke

7.2 The Bible and literacy

7.3 Language, ideology and the Bible

7.4 The intellectual revolution

7.5 The linguistic outcome of the English revolution

8 The language of learned and polite persons

8.1 Language and science

8.2 The improving language

8.3 The uniform standard

8.4 A controlled language

8.5 A bourgeois language

9 The language of Great Britain

9.1 The codification of Standard English

9.2 London and the provinces

9.3 English beyond England

9.4 English pronunciation

9.5 Change in Standard English

10 The language of empire

10.1 The international spread of English

10.2 The illustrious past

10.3 Working-class English

10.4 The standard of English pronunciation

10.5 Good English

11 Conclusion

11.1 The aftermath of empire

11.2 English in the media

11.3 Speech and language technology

11.4 The information superhighway

11.5 English in the future

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2014-12-06 Sat

■ #2049. <sh> とその異綴字の歴史 [grapheme][alphabet][consonant][spelling][orthography][timeline][ormulum][digraph]

英語史において無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ は安定的な音素だったといえるが,それを表わす綴字はヴァリエーションが豊富だった.近現代英語では二重字 (digraph) の <sh> が原則だが,とりわけ中英語では様々な異綴字が行われていた.その歴史の概略は「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) で示し,ほかにも「#479. bushel」 ([2010-08-19-1]) や「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) の記事で関連する話題に軽く触れてきた.

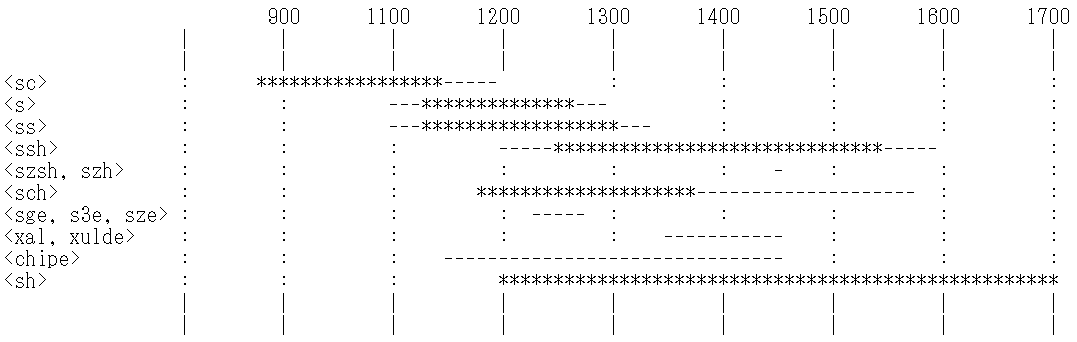

今回は OED sh, n.1 の説明に依拠して,英語史上,問題の子音がどのように綴られてきたのか,もう少し細かく記述したい.まずは,OED の記述に基づいてあらあらの年表を示そう.正確を期しているわけではないので,参考までに.

以下注記を加える.後期古英語の標準綴字だった <sc> は中英語に入ると衰微の一途をたどり,他の種々の異綴字に置き換えられることになった.この子音は当時のフランス語の音素としては存在しなかったため,フランス語で書くことに慣れていた中英語の写字生は,何らかの工夫を強いられることになった.最も単純な試みは単独の <s> を用いる方法で,初期近代英語では語頭と語末の /ʃ/ を表わすのに利用されたが,一般的にはならなかった.その点,重子音字 <ss> は環境を選ばずに用いられたこともあり,より広く用いられた.語中と語末では <ssh> も成功を収め,長く16世紀まで用いられた.16世紀の変わり種としては,Coverdale (1535) でしばしば用いられた <szsh> や <szh> が挙げられるが,あまりに風変わりで真似る者は出なかった.<ss> や <sch> のほかに中英語の半ばで優勢だった異綴字としては,現代ドイツ語綴字を思わせる <sch> を挙げないわけにはいかない.とりわけ語頭では広く行われ,北部方言では16世紀末まで続いた.

特定の語や形態素に現われる /ʃ/ を表わすのに,特定の綴字が用いられたケースがある.例えば she を表わすのに,13世紀には <sge>,

最後に,1200年頃の Ormulum でもすでに規則的に用いられていたが,<sh> が優勢な二重字として他を圧することになる.14世紀末のロンドン文書や Chaucer でも一般的であり,Caxton では標準となった.

近現代英語では,いくつかの語においてこの子音を表わすのに他の字を用いることもあるが,いずれも語源的あるいは発音上説明されるべき周辺的な例である.例えば,machine, schedule, Asia, -tion (cf. 「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1])) などである.

2014-12-05 Fri

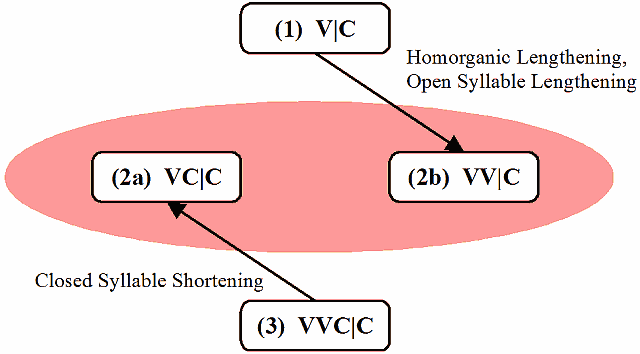

■ #2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化 [phonetics][vowel][homorganic_lengthening][meosl][shocc]

後期古英語から初期中英語にかけて,母音の量の変化が次々と起こった.最初に同器音長化 (Homorganic Lengthening) が,そして12--13世紀にかけて開音節長化 (Open Syllable Lengthening) と閉音節短化 (Closed Syllable Shortening) が生じたとされる.これらは単発に生じたわけでも連鎖的に生じたわけでもない.むしろ,ある1つの原理に裏打ちされた親戚関係にある音韻変化群とみなすべきものである.

それぞれの変化を略述しよう.同器音長化は後期古英語までに生じていた母音の音量変化で,「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]) で触れた通り,同じ(あるいは近い)調音器官により調音される2つの有声子音が続く場合に,先行する短母音が長母音化するというものだ.具体的には /ld/, /rd/, /rð/, /rl/, /rn/, /rz/, /mb/, /nd/, /ŋg/ の前の短母音が長化する.これらの連続する2つの子音の有声性が直前の母音に一部取り込まれることになるため,結果として母音の音量が長くなる.cild は cīld へ,blind は blīnd へ,climban は clīmban へと変化した.

次に開音節長化は初期中英語に生じた母音の音量変化で,「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) でやや詳しく述べたように,開音節における短母音が長母音化するというものだ.nama は nāma へ,beran は bēran へ,ofer は ōfer へと変化した.

最後に閉音節短化は開音節長化と同時期に生じた相補的な母音の音量変化で,閉音節における長母音が短母音化するというものだ.sōfte は softe へ,clǣnsian は clænsian へ,kēpte は kepte へと変化した.

さて,この3つの音量変化の背後に潜む原理に移ろう.ブルシェ (64) によれば,古英語には基本音節構造として4つの型がありえた.(1) V|C (ex. beran), (2a) VC|C (ex. settan), (2b) VV|C (ex. dēman), (3) VVC|C (clǣnsian) である.このうち3モーラからなる (2a) と (2b) が模範的な原型と考えられており,(1) はそれを短くしたもの,(3) はそれを長くしたものとして周辺的な構造と解釈される.この観点からすると,古英語末期以降の音量変化は,周辺的な (1) や (3) の構造がより基本的な (2) の構造へと順応していく過程ととらえられる.(1) V|C 型の beran は,母音を長くすることで1モーラを加え,(2b) VV|C 型の bēran へと接近した.(3) VVC|C 型の clǣnsian は,母音を短くすることで1モーラ減らし,(2a) VC|C 型の clænsian へと接近した.このように,開音節長化と閉音節短化の2変化については,3モーラの基本構造への順応として一括して理解することができる.

同器音長化についてはどうだろうか.連続する2つの同器性の子音は互いに調音的に緊密であるため,音韻論的にはあたかも1つの子音であるかのように振る舞うようになったと考えてみよう.すると,本来 (2a) VC|C 型の cild は,音韻論的に /ld/ を1子音とみなすことにすれば,むしろ (1) V|C 型に属することになる.(1) は原型から逸脱した不安定な構造なので,母音を伸ばして (2b) VV|C 型へ接近していくだろう.ただし,複数主格・対格形 cildru のように /ld/ の後にもう1つ子音が続く場合には,長化がブロックされるため,短母音が保たれ,現代に至る.

上記の原理を以下に図で示そう.

関連して「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) の記事も参照.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2014-12-04 Thu

■ #2047. ノルマン征服の英語史上の意義 [norman_conquest][french][contact][speed_of_change]

「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]),「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]),「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1]) で論じたように,ノルマン征服の英語史上の意義は主として間接的で社会言語学的なものである.語彙や書記には確かに少なからぬ影響を直接に与えたが,文法や音声への影響はあったとしても僅かである (cf. 「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]),「#1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か?」 ([2014-04-16-1])) .

ノルマン征服の最大の貢献は,アングロサクソン社会から英語の書記規範を奪い去り,英語を話し言葉の世界へ解き放ったことであると私は考えている.それによって,英語は自由闊達,天衣無縫に言語変化を遂げることができるようになった.上掲の[2012-07-11-1]と[2012-08-17-1]の記事で引用した内容と重複するが,ブルシェ (42--43) もまたノルマン征服のこの役割を正当に評価している.

1066年に起ったある大きな出来事が,必然的に潜伏期間を伴って,その影響を十分に与えつつあった.それはむろん「ノルマン人による英国征服」 (conquête normande) のことであり,それによって二つの言語,英語とフランス語が接触し,政治的・社会学的激動が引き起こされた.それから長い間,金持ちと支配階級は英語を話さなくなるのである.11世紀中頃までに既に始まっていたいくつかの言語現象も,たとえ何が起ころうとも拡大したではあろうが,この「ノルマン人による英国征服」が英語の将来に決定的な影響を与えたことは間違いない.1300年頃までにいくつかの(注目すべき)例外を別にして,大半の文学作品,大多数の書物は以前としてアングロ・ノルマン語あるいはラテン語で書かれていた.そのため土着言語である英語の威信が低下し,「ノルマン人による英国征服」以降英語の主要な媒体は話し言葉になったのである.話し言葉は書き言葉に比べ保守性に乏しく,より流動的で,改革に応じることのできる言語形態である.長い進化過程の果てに英語が文化交流や公式の場で活躍しうる言語としての威厳を取り戻すことができた時,使用される書き言葉は「その時代に話し言葉が到達した」発達段階を反映していると考えられる.要するに,保守的な書記規範の歯止めが無くなったのである.それは方言の多様性と下位区分の明白な増加に現われている(しかし,この点においては慎重でなければならない.なぜなら,古英語の段階で使用できる言語材料は,その時代の方言の真の多様性を正しく例証しているとは限らないからである).保守的な書記規範の歯止めが無くなったことは,文学と詩の言語使用域 (registre) から人為的に慣用の中に組み込まれていた多数の語が消滅したことや,特に系列的変化 (paradigme) や屈折語尾 (désinence) の総体がかなり徹底して簡略化されたことにも現われている.

ブルシェの著書は英語の正書法の歴史だが,音声史と外面史をも含みこんだ専門的な英語史の良書だと思う.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2014-12-03 Wed

■ #2046. <pronunciation> vs <pronounciation> [pronunciation][spelling][emode][lmode][eebo][clmet][centralisation]

「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) の記事の後半で,動詞 <pronounce> に対して名詞 <pronunciation> と綴られる理由に触れた.近現代英語の綴字はより表語的(より正確には表「形態素」的)な体系へと発展してきたが,前時代的な表音性も多分に残っており,この例のように <ou> = /aʊ/, <u> = /ʌ/ の関係が守られているケースがある.

しかし,派生関係にある動詞と名詞の語幹部分に異なる母音,異なる母音字があるというのは厄介なことには違いない.そこで,この不一致を是正しようという欲求,あるいは一種の類推作用が生じることは自然の成り行きである.名詞を <pronounciation> と綴ったり,/prəˌnaʊnsiˈeɪʃən/ と発音する試みが行われてきた.この試みはしばしば規範主義者から誤用とレッテルを貼られてきたが,逆にいえば,それほどよく用いられることがあるということだ.Horobin (247) にも,"commonly misspelled pronounciation" として言及がある.OED は次のように述べている.

The forms pronouncyacyon, pronounciacion, pronountiation, pronounciation show the influence of PRONOUNCE v. This influence is also seen in the pronunciation Brit. /prəˌnaʊnsɪˈeɪʃn/, U.S. /prəˌnaʊnsiˈeɪʃ(ə)n/, which has frequently been criticized in usage guides.

名詞における /aʊ/ の発音は,Web3 では "substandard" とレーベルが貼られており,Longman Pronunciation Dictionary では注意が喚起されている.

名詞形の問題の母音を表わす綴字については,この語がフランス語から借用された後期中英語より <u> が普通だったが,OED によれば <ou> をもつ異綴りが15世紀以来行われてきたという.そこで,EEBO (Early English Books Online) に基づいたテキスト・データベースで調べてみると,16--17世紀には確かにパラパラと <ou> の例が挙がる.多少の異形も含めて検索した結果は以下の通り.

| Period (subcorpus size) | <pronunciation> etc. | <pronounciation> etc. |

|---|---|---|

| 1451--1500 (244,602 words) | 0 wpm (0 times) | 0 wpm (0 times) |

| 1501--1550 (328,7691 words) | 9.73 (32) | 0.30 (1) |

| 1551--1600 (13,166,673 words) | 1.14 (15) | 0.30 (4) |

| 1601--1650 (48,784,537 words) | 1.35 (66) | 0.12 (6) |

| 1651--1700 (83,777,910 words) | 1.38 (116) | 0.19 (16) |

| 1701--1750 (90,945 words) | 0 (0) | 0 (0) |

続く18世紀以後については,CLMET3.0 で調べてみた.後期近代英語では <pronouciation> 系列は非標準綴字としておよそ地下に潜ったようである.

| Period (subcorpus size) | <pronunciation> etc. | <pronounciation> etc. |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 31 | 2 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 43 | 0 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 64 | 0 |

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-12-02 Tue

■ #2045. なぜ mayn't が使われないのか? (2) [auxiliary_verb][negative][clitic][corpus][emode][lmode][eebo][clmet][sobokunagimon]

昨日の記事「#2044. なぜ mayn't が使われないのか? (1)」 ([2014-12-01-1]) に引き続き,標記の問題.今回は歴史的な事実を提示する.OED によると,短縮形 mayn't は16世紀から例がみられるというが,引用例として最も早いものは17世紀の Milton からのものだ.

1631 Milton On Univ. Carrier ii. 18 If I mayn't carry, sure I'll ne'er be fetched.

OED に基づくと,注目すべき時代は初期近代英語以後ということになる.そこで EEBO (Early English Books Online) ベースで個人的に作っている巨大テキスト・データベースにて然るべき検索を行ったところ,次のような結果が出た(mai や nat などの異形も含めて検索した).各時期のサブコーパスの規模が異なるので,100万語当たりの頻度 (wpm) で比較されたい.

| Period (subcorpus size) | mayn't | may not |

|---|---|---|

| 1451--1500 (244,602 words) | 0 wpm (0 times) | 474.24 wpm (116 times) |

| 1501--1550 (328,7691 words) | 0 (0) | 133.22 (438) |

| 1551--1600 (13,166,673 words) | 0 (0) | 107.01 (1,409) |

| 1601--1650 (48,784,537 words) | 0.020 (1) | 131.85 (6,432) |

| 1651--1700 (83,777,910 words) | 1.03 (86) | 131.54 (11,020) |

| 1701--1750 (90,945 words) | 0 (0) | 109.96 (10) |

短縮形 mayn't は非短縮形 may not に比べて,常に圧倒的少数派であったことは疑うべくもない.短縮形の16世紀からの例は見つからなかったが,17世紀に少しずつ現われ出す様子はつかむことができた.18世紀からの例がないのは,サブコーパスの規模が小さいからかもしれない.「#1948. Addison の clipping 批判」 ([2014-08-27-1]) で見たように,Addison が18世紀初頭に mayn't を含む短縮形を非難していたほどだから,口語ではよく行われていたのだろう.

続いて後期近代英語のコーパス CLMET3.0 で同様に調べてみた.18--19世紀中にも,mayn't は相対的に少ないながらも確かに使用されており,19世紀後半には頻度もやや高まっているようだ.mayn't と may not の間で揺れを示すテキストも少なくない.

| Period (subcorpus size) | mayn't | may not |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 33 | 859 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 21 | 703 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 68 | 601 |

19世紀後半に mayn't の使用が増えている様子は,近現代アメリカ英語コーパス COHA でも確認できる.

20世紀に入ってからの状況は未調査だが,「#677. 現代英語における法助動詞の衰退」 ([2011-03-05-1]) から示唆されるように,may 自体が徐々に衰退の運命をたどることになったわけだから,mayn't の運命も推して知るべしだろう.昨日の記事で触れたように特に現代アメリカ英語では shan't も shall とともに衰退したてきたことと考え合わせると,否定短縮形の衰退は助動詞本体(肯定形)の衰退と関連づけて理解する必要があるように思われる.may 自体が古く堅苦しい助動詞となれば,インフォーマルな響きをもつ否定接辞を付加した mayn't のぎこちなさは,それだけ著しく感じられるだろう.この辺りに,mayn't の不使用の1つの理由があるのではないか.もう1つ思いつきだが,mayn't の不使用は,非標準的で社会的に低い価値を与えられている ain't と押韻することと関連するかもしれない.いずれも仮説段階の提案にすぎないが,参考までに.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-12-01 Mon

■ #2044. なぜ mayn't が使われないのか? (1) [auxiliary_verb][negative][tag_question][bnc][corpus][sobokunagimon]

なぜ may not の短縮形 mayn't が現代英語では一般的に用いられないのかという質問をいただいた.確かに不思議だと思っていたのだが,これまで扱わずにきたので少し考えてみたい.

法助動詞が否定辞を伴う形には,たいてい対応する短縮形がある.can't, couldn't, won't, wouldn't, shouldn't, mightn't, mustn't, needn't, use(d)n't, oughtn't 等々だ.しかし,mayn't はあまりお目にかからない.実際のところ大きな辞書には記載があるのだが,レーベルとしては口語的であるとか古風であるとか,特殊な用法とされている.OED でも mayn't は "(colloq., now rare)" や "rare in all varieties of English" とあり,標準英語をターゲットとする英語教育において教えられていないのも無理からぬことである.Quirk et al. (122) でも,mayn't が shan't とともに用いられなくなってきていることが述べられている.

Every auxiliary except the am form of BE has a contracted negative form . . ., but two of these, mayn't and shan't, are now virtually nonexistent in AmE, while in BrE shan't is becoming rare and mayn't even more so.

また Quirk et al. (811--12) は,付加疑問において mayn't I? などの形が使いにくい現状のぎこちなさにも言い及んでいる.mightn't I? や can't I? で代用する話者もいるようだが,スマートではない.may I not? は常に可能だが,堅苦しすぎて多くの文脈にはふさわしくない.

The negative tag question following a positive statement with modal auxiliary may poses a problem because the abbreviated form mayn't is rare (virtually not found in AmE). There is no obvious solution for the tag question, though some speakers will substitute mightn't or can't or --- when the reference is future --- won't:

?I may inspect the books, | mightn't I?

| can't I?

?They may be here next week, | mightn't they?

| won't they?

The abbreviated form is fully acceptable, but limited to formal usage:

I may inspect the books, may I not?

They may be here next week, may they not?

さて,BNC で mayn't を検索すると7例のみヒットした.話し言葉サブコーパスからは2例のみだが,書き言葉サブコーパスからの5例も口語的な文脈において生起している.7例中3例が mayn't you?, mayn't it?, mayn't there といった付加疑問のなかで現われており,一応は使用されていることがわかるが,1億語規模のコーパスでこれだけの例数ということは,やはり事実上の不使用といってよいだろう.

can't や mightn't との平行性を断ち切り,かつ付加疑問におけるそのぎこちなさを甘受してまでも mayn't の使用は避けるというこの状況は,いったいどのように理解すればよいのだろうか.歴史的に何か解明できるのだろうか.歴史的な事情について,明日の記事で考察したい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow