hellog〜英語史ブログ / 2018-07

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018-07-31 Tue

■ #3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー [japanese][christianity][borrowing][semantic_borrowing][religion][age_of_discovery]

1549年に鹿児島に入ったフランシスコ・ザビエルは,3人の有能な日本人信者を獲得した.そのうち素性がよく分かっているのは「アンジロー」である.ザビエルはこのアンジローのつてで,薩摩の領主,島津貴久に拝謁することができた.ザビエルは,早速布教を開始したが,キリスト教について何も知られていない日本での布教が多難であったことは想像に難くない.ザビエルやアンジローは,布教に際していかにしてキリスト教の概念や用語を日本人に理解させるかという問題に頭を悩ませたことだろう.この点について,平川 (46--47) が次のように述べている.

それにしても,ザビエルのおぼつかない日本語やアンジローの通訳した説教を聞いて,日本人は本当にキリスト教を理解したのだろうか.実際のところアンジローは,聖母マリアのことを「観音」,天国(パライソ)のことは「極楽」と訳していた.神様の訳語は「大日」であった.大日如来の「大日」のことである.唯一神の観念が日本にはないのでアンジローは困ってしまって「大日」と訳したのだろう.のちに来日した宣教師ヴァリニャーノは,「全くひどい訳だ」と批判しているが,大日如来は仏教では無限宇宙にあまねく存在する超越者という位置づけであるから,最初の訳語としてはそれなりに筋が通っているといってもよい.つまりザビエルたちは日本人に「大日を拝みなさい」と呼びかけたわけであるから,日本人達はキリスト教を仏教の一派だと思って抵抗感なく受け入れたということだろう.

その後ザビエルは,さすがに「大日」ではまずいということに気づいて「天道」と言うようになった.「天道」は「天地をつかさどり,すべてを見通す超自然の存在」という意味をもっているので,日本語で超越的存在を示す用語としては不自然ではない.もう少しあとになると,こうした翻訳語ではキリスト教の正しい概念を伝えられないとして,神のことはそのまま「デウス」,「マリア」のことも「観音」ではなく原語通りに「マリア」と言うようになった.しかしこれまでの研究により,慶長年間(一六〇〇年初頭)まではイエズス会もデウスのことを「天道」と呼ぶことを容認していたとされている.

デウスとは「天道」のことであるという説教を聞けば,多くの日本人はあまり抵抗を感じなかったのではないか.だからこそキリスト教が伝来してわずか四〇年ほどで三〇万人もの信者を得ることができたのだろう.仏教において,僧侶らはともかく,一般レベルでは各宗派の教義にこだわることはあまりなかったし,家付きの宗派または縁故などによって所属の宗派が決まっていたようなものだった.寺院自体が宗派替えをすることもあったのだから,俗人の宗派替えもありえただろう.したがって新しく知ったキリスト教に帰依することは,それほど深奥な宗派替えでも不自然なことでもなかったと思われる.

つまり,アンジローは当初,伝統的な仏教用語にしたがって,キリスト教の神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳していたのだ.これは,日本語の語彙体系の観点からいえば既存の用語に新語義を導入したということであり,つまるところ,ここで起こっていることは意味借用 (semantic_borrowing) である.「デウス」「マリア」「パライソ」という,当時の日本人にとってあまりに異質で,それゆえにショッキングであろう語形を借用語として導入するよりも,聞き慣れている既存の日本語のなかにそっと(むっつりと)新たな語義(あるいは宗教的解釈)を滑り込ませるほうが,布教・改宗を進める上では好都合だっただったろうと思われる.

おもしろいことに,6世紀以降にアングロサクソン人の間にキリスト教を広めようとした宣教師も,最初,似たような方法を選んだ.ラテン語 deus (神)を直接英語に導入するのではなく,英語本来語の God を利用して,その語義だけをそっと(むっつりと)キリスト教的な単一神に置き換えたのである.これについては「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) と「#2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1)」 ([2016-08-11-1]) を参照されたい.

・ 平川 新 『戦国日本と大航海時代』 中央公論新社〈中公新書〉,2018年.

2018-07-30 Mon

■ #3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」 [slide][etymology][hel_education][link][asacul][lexicology]

先日7月21日(土)に,朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「歴史から学ぶ英単語の語源」を開きました.熱心にご参加いただき,ありがとうございました.講座で用いたスライド資料をこちらに置いておきます.

今回の狙いは以下の3点でした.

・ 英語の歴史をたどりながら英語語彙の発展を概説し

・ 単語における発音・綴字・意味の変化の一般的なパターンについて述べ

・ 語源辞典や英語辞典の語源欄を読み解く方法を示します.

語源と一口に言っても,何をどこから話し始めるべきか迷いました.結果として,英語語彙史を軸とする総花的な内容とはなりましたが,あまりに抽象的にならないよう単語の具体例は絶やさないように構成しました.

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集にもなっています.

1. 講座『歴史から学ぶ英単語の語源』

2. Q. 次の英単語と起源の言語とを組み合わせてください.

3. 英語語彙の規模と種類の豊富さ

4. 本講座のねらい

5. 目次

6. 1.1 イントロダクション:語源(学)とは?

7. Every word has its own history.

8. 語源学の妖しさ・怪しさ

9. 民間(通俗)語源の役割

10. まとめ (1.1)

11. 1.2 英語語彙史の概略

12. 印欧語族 (The Indo-European Family)

13. 英語語彙史の概略 (##37,126,45)

14. 現代の英語語彙にみられる歴史の遺産

15. 現代の新語形成

16. 日英語彙史比較 (#1526)

17. 語源で世界一周 (#756)

18. まとめ (1.2)

19. 1.3 語の変化の一般的なパターン:発音

20. 語の変化の一般的なパターン:綴字

21. 語の変化の一般的なパターン:意味 (##473,1953,2252)

22. Q. 以下は意味変化を経たゆえに意味不明となっている英文です.下線を引いた単語のもとの意味を想像できますか? (#1954)

23. まとめ (1.3)

24. 2.1 語源辞典で語誌を読み解く

25. 2.2 語源辞典で発音と綴字の変化を読み解く

26. 2.3 語源辞典で意味の発展を読み解く

27. まとめ

28. 参考文献

2018-07-29 Sun

■ #3380. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (2) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][merger]

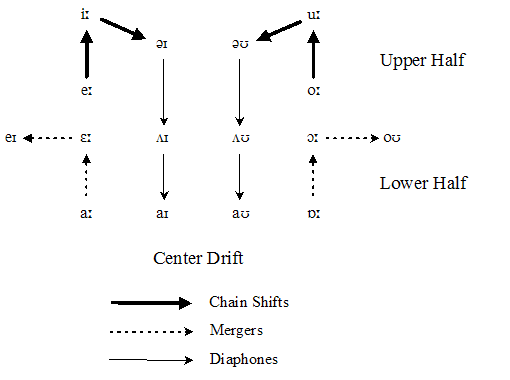

昨日の記事 ([2018-07-28-1]) に引き続き,大母音推移 (gvs) の話題.Minkova and Stockwell は,GVS と称されている現象は1つの音韻過程ではなく,3つの部分からなる複合的なプロセスとみている.Minkova and Stockwell (34) による改訂版 GVS の図は以下の通り(服部,p. 60 の図を参照し,見やすくするために少々改変を加えた).

Minkova and Stockwell は,上二段 (Upper Half) の太い実線で示される過程のみが純粋な意味での連鎖推移 (Chain Shifts) であり,下二段の破線で示される部分は融合 (Mergers) の過程として区別している. また,内側の細い実線で示される過程 (Diaphones) は各変種における異音の変化を表わしており,GVS とは独立した Center Drift という別の変化としてとらえている.つまり,全体が Chain Shifts, Mergers, Center Drift という独立した3部分から構成されており,決して1つの音韻過程ではないと主張しているのである.

各々の過程が生じた年代もまちまちで,Chain Shifts が1550年頃までには終わっていたのに対して,Mergers は18世紀まで継起的に起こっており,Center Drift は現代でも各地域変種で続いているという.

英語音韻史上の最大の謎である大母音推移を巡っては,近年でもこのように新解釈が提案されている.比較的最近の他の提案としては,以下も参照.

・ 「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1])

・ 「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1])

・ 「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1])

・ 「#1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった?」 ([2013-03-19-1])

・ 「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1])

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-28 Sat

■ #3379. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (1) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][me][emode]

大母音推移 (gvs) が英語音韻史上,最大の謎と称されるのは,連鎖的な推移であるとは想定されているものの,母音四辺形のどこから始まったかについて意見が分かれているためである.上昇や2重母音化の過程がどこから始まり,次にどこで生じたのかが分からなければ,push chain も drag chain も論じにくい.近年では「大母音推移」は1つの連鎖的な推移とみなすことはできず,複数の変化の集合体にすぎないという立場を取る論者も少なくない.服部 (58--59) は,大母音推移の開始点と開始時期を巡る問題について,学説史を踏まえて次のようにまとめている.

GVS を構成する各変化は同時に起こったわけではなく,上二段の変化 (eː → iː, oː → uː, iː → əɪ, uː → əʊ) は下二段の変化に比べかなり早く,1400年頃に始まり1550年頃までには完了していたと考えられる.一方,下二段の変化については,それから数十年遅れて開始され,1700年代中頃まで変化の過程が継続していたとされる.上二段のうち,狭母音の二重母音化と狭中母音の上昇化のいずれかが先に起こったかについては,意見が分かれ,Jespersen (1909) は,まず狭母音が二重母音化を開始し,次いでその結果生じた空白を埋めるべく,一段下の狭中母音が引き上げられたと主張した.これを引き上げ連鎖説 (drag-chain theory) という.他方,オーストリアの Karl Luick (1865--1935) はその著書 (1914--1940) において,Jespersen とは逆に,狭中母音の上昇化が先に起こり,/iː/, /uː/ の位置まで高められたため,/iː/, /uː/ は新しい狭母音との融合を回避するため,いわばそれに押し上げられる形で二重母音化したとする説を提唱した.これを押し上げ連鎖説 (push-chain theory) と称する.押し上げ連鎖説に関して,母音空間の最下段,すなわち広母音からの連鎖的押し上げを主張する論者が少なからずいるが,GVS に関する限りは,上述の上二段と下二段の時期的ずれからみて,最下段から連鎖推移が始まったと考えるのは無理である.また,GVS の開始時期についても意見が分かれており,近年では13世紀にまで遡らせることができ,しかも上二段の変化はほぼ同時に始まったとする論者もいる (Stenbrenden 2010, 2016 など).

いわゆる GVS は,上二段と下二段に関する少なくとも2つの異なる音韻変化からなっていると考えた方がよさそうである.先に上二段の過程が,後に下二段の過程が開始され,振り返ってみれば全体として音韻がシフトしたように見えるというわけだ.上二段について引き上げなのか押し上げなのかという論争にも決着がついていない.

明日の記事で,影響力のある Minkova and Stockwell が近年提示した GVS の解釈を覗いてみたい.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Copenhagen: Munksgaard, 1909.

・ Luick, Karl. Historische Grammatik der englischen Sprache. 2 vols. Oxford: Basil Blackwell, 1914--40.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c. 1150--1500. Diss. U of Oslo, Oslo, 2010.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2018-07-27 Fri

■ #3378. 音声的偏りを生み出す4要因 [sound_change][phonetics][phonology]

音変化には,古今東西の言語でよく見られるタイプのものと,そうでないものとがある.例えば [p] が摩擦音化する事例は,グリムの法則 (grimms_law) でも生じているし ([p] → [f]),太古日本語でも起こったとされるが([p] → [ɸ]),逆向きの例はまず観察されないといってよい.このような意味で,音変化には非対称性があり,それは音声的偏り (phonetic bias) とも呼ばれる.音声的偏りは,産出と知覚の観点からの4つの要因によって生じると考えられている.服部 (48--50) より紹介しよう.

(1) 調音企画 (motor planning): 発話に先立って行われる脳内での調音運動企画.実際の発話において調音企画とは異なる音声が具現化されると,いわゆる「言い間違い」 (speech error) が生じ,音変化の原因となりうる.

(2) 空気力学的制約 (aerodynamic constraint): 声道内の気流が関与する調音の難易の差によって生じる制約.たとえば,閉鎖子音の調音時に有声化は困難だが,母音調音時には容易である等.優勢閉鎖音は無声化という音変化を生じやすいといったことが説明される.また,摩擦音の調音には狭窄部分の十分な空気圧を必要とするが,それが不足すると摩擦音はわたり音 (glide) になりやすい.たとえば古英語 (Old English: OE) 後期の lagu [lɑɣʊ] 'law' の母音間の優勢軟口蓋摩擦音 [ɣ]] がわたり音化し,中英語 (Middle English: ME) で laue [lɑwə] となったのはこの制約により説明される.

(3) 調音動作機構 (gestural mechanics): 各調音器官の相互作用によって起こるもので,二つのタイプに下位区分される.

(3a) 調音動作重複 (gestural overlap): たとえば hand grenade において [-nd] の部分の舌頂による調音は後続の [ɡ] の舌体による調音がかぶさることにより,背後に隠されてしまい,聴者には [hæŋ ɡɹəneɪd] のように聞こえてしまう.また,OE から ME にかけて起こった円唇母音に後続する摩擦音 [x] > [f] の変化があるが (cough, laugh, rough),[x] から [f] への変化の途上に,円唇化した摩擦音 [xw] の段階があったことが知られている.この音は円唇母音と [x] との調音動作重複により起こったものとされる.

(3b) 調音動作融合 (gestural blend): 一つの調音器官が同時に二つの調音を行うことをいう.たとえば keep の [k] は cot などの [k] と異なり,後続の前舌母音の影響で,やや口蓋化した軟口蓋音となる.

(4) 知覚時の解析過程 (perceptual parsing): 音変化は知覚上の類似性によっても生じる.聴者による知覚時の聴き取りの混同により,聞き違いが生じた結果,それが一般化して音変化に至ることがある.聞き違いは両方向的・対称的に起こりうる(つまり,A と B と聞き違えれば,同様に B を A と聞き違えることも同程度に起こる)ように思われるかもしれないが,たとえば,英語の短母音(弛緩母音)の知覚実験で,当該母音より開口度の広い母音に聞き違える場合は多いが,その逆の事例はほとんどないことが知られている.現代英語 (Present-day English: PDE) の各種変種に見られる [θ] から [f] への置換(たとえば,think [θɪŋk] > [fɪŋk])は知覚解析上の錯誤に端を発するものと考えられる.

(4) のように,音変化においては聞き手が重要な役割を演じる場合が多々あり,昨今ではそちらの役割が重要視されるようになってきた.これについては「#2140. 音変化のライフサイクル」 ([2015-03-07-1]),「#2150. 音変化における聞き手の役割」 ([2015-03-17-1]),「#2586. 音変化における話し手と聞き手の役割および関係」 ([2016-05-26-1]) を参照されたい.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-26 Thu

■ #3377. 音韻変化の原因2種と結果3種 [sound_change][phonetics][phonology][merger][terminology][phoneme][phonemicisation][how_and_why][multiple_causation]

服部 (48) は,音韻変化 (phonological change) の原因として大きく2種を区別している.

(1) 言語内的動機づけによるもの (endogenous or internal motivations): 主として音声学的・音韻論的な要因

(2) 言語外的動機づけによるもの (exogenous or external motivations): 他言語・他方言との接触,社会的・文化的状況などの社会言語学的な要因

きわめて理解しやすい分類である.しかし,従来 (2) の言語外的要因が軽視されてきた事実を指摘しておきたい.非常に多くの音韻変化は,確かに (1) の言語内的要因によってスマートに説明されてきたし,今後もそうだろう.しかし,どちらかというと (1) の説明は,起こった音韻変化の WHY の説明ではなく,HOW の記述にとどまることが多い.当該の音韻変化が特定の時期に特定の場所で起こるのはなぜかという「始動問題」 (actuation problem) には力不足であり,WHY に迫るにはどうしても (2) に頼らざるを得ない.

一方,音韻変化を,変化の結果として音韻体系がどのように影響を受けたかという観点から分類すれば,以下の3種類に分けられる(服部,pp. 47--48).

(1) 融合 (merger): 複数の音素が対立を失い,1つの音素に合体する.

(2) 分裂 (split): 単一の音素が複数の音素に分裂すること.もし分裂した結果の音が他の音素と融合し,音素の総数が変わらない場合には,それを一次分裂 (primary split) と呼ぶ.一方,分裂の結果,新たな音素が生じた場合には,それを二次分裂 (secondary split) と呼ぶ.

(3) 推移 (shift): ある分節音が音質を変化させた結果,音韻体系が不安定となった場合に,それを安定化させるべく別の分節音が連鎖的に音質を変化させること.

ここで注意したいのは,(1) と (2) は音韻体系に影響を与える変化であるが,(3) では変化の前後で音韻体系そのものは変わらず,各音素が語彙全体のなかで再分布される結果になるということだ.椅子取りゲームに喩えれば,(1) と (2) では椅子の種類や数が変わり,(3) では椅子どうしの相対的な位置が変わるだけということになる.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-25 Wed

■ #3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学 [history_of_linguistics][history][lexicography][oed][edd][philology]

標題は「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]) と関連させての話題.19世紀における英語文献学や英語史という分野の発達は,大英帝国の発展と二人三脚で進んでいたという事実が指摘されてきた.児馬 (43) が同趣旨のことを次のように説明している.

19世紀ヨーロッパのナショナリズムを形成するのに中心的だったのが Oxford English Dictionary (OED) を編纂した James Murray (1837--1915), The English Dialect Dictionary (1896--1905) を編集した Joseph Wright であった.19世紀は英語の辞書・方言学・文献学・文法の黄金時代であり,Murray の OED 編集期間は大英帝国の時代 (The Age of Empire (1875--1914)) と大体一致するのである.OED は,1888年に A New English Dictionary (NED) として第1巻を出版し,1928年に完結し,その後補遺を加えて全11巻として,1933年に完成した.〔後略〕

大英帝国の拡張と言語科学の発展が並行している.Furnivall (1825--1910) が初期英語テキスト協会 (The Early English Text Society: EETS) を設立したのも1864年,イギリス方言協会の設立も1873年のことであった.Anglo-Saxon を Old English と呼び変えたのも,このような国家と言語を一体化する傾向と無関係ではないかもしれない.

OED や EDD の編纂は,形式的には決して国家プロジェクトではなく,個人的な事業にちがいなかったものの,大英帝国を背負ってなされた企画という点では,事実上の国家プロジェクトに近い性格をもっていたということができる.

現在,私たちは英語史を含めた英学の研究において,日々 OED (の改版)の恩恵にあずかり,"Old English" という呼称も当たり前のように使っているが,これらのツールや用語が確立してきた背景に,帝国主義の歴史が深く関わっていることは銘記しておかなければならない.

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2018-07-24 Tue

■ #3375. 「語彙層累重の法則」 [lexicology][french][latin][loan_word][lexical_stratification]

「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]),「#3374. 「示相語彙」」 ([2018-07-23-1]) に引き続き,地質学の概念を歴史言語学に応用してみるシリーズの第3弾.今回は,「地層累重の法則」をもじって「語彙層累重の法則」を考えてみたい.

「地層累重の法則」 (law of superposition) とは,『世界大百科事典第2版』によれば,次の通りである.

W. スミスによって始められた層位学の二つの基本法則の一つで,もし一連の岩石が他の岩石の上に重なっており,構造的に逆転などしていない場合には,上にのる岩石が新しいという意味である.相重なる二つの地層の空間的上下関係から時間的前後関係を読みとることができる.

きわめて常識的で理解しやすい原理である.では,これを若干のひねりを加えながら語彙に応用してみよう.語彙について空間的上下関係というのはナンセンスなので,文体的上下関係(フォーマリティの高低)と読み替えてみる.

もし一連の語彙が他の語彙の上に重なっており,構造的に逆転などしていない場合には,上にのる語彙が新しいという意味である.相重なる2つの語彙層の文体的上下関係から時間的前後関係を読みとることができる.

昨日の記事 ([2018-07-23-1]) でも少しく触れた英語語彙の3層構造を念頭において考えてみよう.一般に英語語彙はピラミッド状の3層構造をなしているといわれ,本来語,フランス借用語,ラテン・ギリシア借用語がそれぞれ下層・中層・上層を構成する.同じ「尋ねる」を意味する語でも ask -- question -- interrogate のように文体(フォーマリティ)の程度によって3段階の区別がある(類例については「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) などを参照).

このような文体的上下関係の事実は受け入れるとして,では,その上下関係ははたして時間的な前後関係を示唆するのか,という問題に移ろう.事実,ask は本来語として古英語(以前)に遡る歴史をもつが,フランス借用語 question は初出が15世紀後半,ラテン借用語 interrogate はやや遅れて15世紀後半となっている.個々の単語の厳密な初出年代は別として,フランス借用語の大半は中英語期に,ラテン・ギリシア借用語の大半は近代英語期に流入したことを勘案すれば,先の文体的上下関係と時間的前後関係はおよそ一致すると考えられる.

ただし,英語の語彙階層にはある程度うまく適用できたものの,「語彙層累重の法則」が一般的に通用するかどうかはよくわからない.後の時代に加わった語彙ほど文体的な上層を構成する傾向がある,ということになるのかもしれないが,これは必ずしも自明なことではない.

とりあえず思考実験ということで「語彙層類従の法則」を試してみた.

2018-07-23 Mon

■ #3374. 「示相語彙」 [lexicology][old_norse][french][latin][loan_word][lexical_stratification][contact][link][methodology]

昨日の記事「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) に引き続き,地質学の概念を歴史言語学に応用できるかどうか,もう1つの事例で考えてみる.地層の年代推定に資する示準化石とは別に,示相化石 (facies fossile) という種類の化石がある.これは時代推定ではなく環境推定に資する種類の化石のことで,例えばサンゴ化石は,かつてその地が温暖で透明な浅海域であったことを伝える.では,これを言語に応用して「示相語彙」なるものについて語ることはできるだろうか.

思いついたのは,借用語彙の日常性やその他の位相の差に注目するという観点である.「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) で見たように,古ノルド語からの借用語には,本来語と見まがうほど日常的で卑近な語彙が多い.この驚くべき事実について,英語史では一般に次のような説明がなされる.古英語話者と古ノルド語話者は,同じゲルマン民族として生活習慣もおよそ類似しており,互いの言語もある程度は理解できた.文化レベルもおよそ同等であり,社会的な関係もおおむね対等であった.だからこそ,基礎レベルの語彙が互いの言語に流れ込み得たのだと.つまり,このような日常的な借用語の存在は,両者のあいだの親密で濃厚な言語接触があったことを示唆する.

もう1つの「示相語彙」となりうる例は,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) でみたような英語本来語とフランス借用語との差に関するものである.動物を表わす calf, deer, fowl, sheep, swine, ox などの本来語に対して,その肉を表わす単語は veal, venison, poultry, mutton, pork, beef などの借用語である.伝統的な解釈によれば,この語彙的な対立は,庶民階級アングロサクソン人と上流階級ノルマン人という社会的な対立を反映する.このような語彙(語彙そのものというよりは語彙分布)は,借用語の借用当時の環境推定を示唆するものとして示相的であるといえるのではないか.

より一般的にいえば,英語語彙の3層構造を典型とする語彙階層 (lexical_stratification) の存在も,かつての言語接触や社会状況のなにがしかを伝える点で示相的である.実際のところ,語彙史研究において「示相語彙」という発想は,その用語こそ使わずとも,当然のように受け入れられてきたようにも思われる.

上で触れた動物と肉の話題と3層構造の話題については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1])

・ 「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1])

・ 「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1])

・ 「#1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人」 ([2013-09-16-1])

・ 「#1604. 「動物とその肉を表す英単語」を次に指摘した人たち」 ([2013-09-17-1])

・ 「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])

・ 「#1967. 料理に関するフランス借用語」 ([2014-09-15-1])

・ 「#2352. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 (2)」 ([2015-10-05-1])

・ 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])

・ 「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1])

・ 「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1])

・ 「#2072. 英語語彙の三層構造の是非」 ([2014-12-29-1])

・ 「#2279. 英語語彙の逆転二層構造」 ([2015-07-24-1])

・ 「#2643. 英語語彙の三層構造の神話?」 ([2016-07-22-1])

・ 「#387. trisociation と triset」 ([2010-05-19-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

2018-07-22 Sun

■ #3373. 「示準語彙」 [lexicology][gvs][vowel][diphthong][loan_word][old_norse][french][methodology][palatalisation][doublet]

古生物学や地質学では,示準化石 (index fossil) と呼ばれるものがある.例えば三葉虫の化石が見つかれば,それを含む地層が古生代であることがわかるし,アンモナイトであれば中生代,哺乳類であれば新生代などと考えてよい.生存期間が短く,地理的な分布が広く,様々な種類の堆積岩から多く産出し,形態的特徴がわかりやすいものが選ばれる.

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の対象となるもの,歴史的な考察対象となるものであれば,示準○○や示相○○という考え方がおよそ通用するのではないかと思い,言語にも応用してみることにした.まず思いつくのは,語の時代推定に資する音韻変化・交替である.ある音韻特徴を反映しているか否かにより,その語が当該言語に現われたのが,特定の年代よりも前なのか後なのかが判明するケースが少なくない.

例えば,skill, skin, skirt など前舌母音の前位置で <sk> = /sk/ を示す現代英語の単語は,古英語後期以降に古ノルド語から借用された語である可能性が大きい.英語では前舌母音の前位置では,/sk/ は口蓋化して /ʃ/ = <sh> となるのが規則だったからである.つまり,shine, ship, shirt は,おそらく古英語本来語であると内的に推定される(cf. 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]),「#2944. ship, skiff, skip(per)」 ([2017-05-19-1])).

大母音推移 (gvs) の効果の有無も,同じような役割を果たす.design, divine, polite などは2重母音を示すことから推移前(おそらくは15世紀以前)に借用されたと考えられるが,同じフランス語からの借用語でも machine, police, unique などは長母音を示すことから推移後に英語に入ってきたと内的に推定できる(cf. 「#2523. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (3)」 ([2016-03-24-1])).

化石の場合ほどの精度は期待できないものの,上記の語群は年代推定にヒントを与えてくれる「示準語彙」と呼ぶことができるのではないか.

2018-07-21 Sat

■ #3372. 古英語と中英語の資料の制約について数点のメモ [oe][me][philology][manuscript][statistics][representativeness][methodology][evidence]

「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]) で取り上げてきたが,歴史言語学には資料の限界という,いかんともしがたい問題がある.質量ともに望むほどのものが残っていてくれないのが現実である.児馬 (29) は,『歴史言語学』のなかの「古英語資料の留意点:量的・質的制約」という節において次のように述べている.

歴史言語学では現存する資料が最重要であることはいうまでもない.現代の言語を研究対象とするのであれば,文字資料・録音資料に加えて,話者の言語直観・内省などの言語心理学的資料も含めて実に豊富な資料を使えるのであるが,歴史言語学ではそうは簡単にならない.古い時代の資料を使うことが多い分野なので,この種の限界は当然のように思えるが,実際は,想像以上に厳しい制約があるのを認識しなければならない.特に扱う資料が古ければ古いほど厳しいものがあり,英語史では,特にOE資料の限界についてはよく認識したうえで,研究を進めていかなくてはならない.

具体的にどれくらいの制約があるのかを垣間見るために,古英語と中英語の資料について児馬が触れている箇所を数点メモしておこう.

・ 古英語期の写本に含まれる語数は約300万語で,文献数は約2000である.部分的にはヴァイキングによる破壊が原因である.この量はノルマン征服以降の約200年間に書かれた中英語の資料よりも少ない.(29)

・ とくに850年以前の資料で残っているものは,4つのテキストと35ほどの法律文書・勅許上などの短い公的文書が大半である.(29)

・ 古英語資料の9割がウェストサクソン方言で書かれた資料である.(31)

・ 自筆資料 (authorial holograph) は非常に珍しく,中英語期でも Ayenbite of Inwit (1340年頃),詩人 Hoccleve (1370?--1450?) の書き物,15世紀ノーフォークの貴族の手による書簡集 Paston Letters やその他の同時期の書簡集ほどである.(34)

英語史における資料の問題は非常に大きい.文献学 (philology) や本文批評 (textual criticism) からのアプローチがこの分野で重要視される所以である.

関連して「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]),「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]) も参照.

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2018-07-20 Fri

■ #3371. 初期近代英語の社会変化は英語の語彙と文法にどのような影響を及ぼしたか? [emode][renaissance][printing][speed_of_change][lexicology][grammar][reading][historiography]

近代英語期の始まる16世紀には,その後の英語の歴史に影響を与える数々の社会変化が生じた.「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) で紹介したとおり,Baugh and Cable (§156)は以下の5点を挙げている.

1. the printing press

2. the rapid spread of popular education

3. the increased communication and means of communication

4. the growth of specialized knowledge

5. the emergence of various forms of self-consciousness about language

これらの要因は,しばしば相重なって,英語の文法と語彙に間接的ながらも遠大な影響を及ぼすことになった.Baugh and Cable (§157, pp. 200--01) によれば,この影響力は急進的でもあり,同時に保守的でもあったという.どういうことかといえば,語彙については急進的であり,文法については保守的であったということだ.

A radical force is defined as anything that promotes change in language; conservative forces tend to preserve the existing status. Now it is obvious that the printing press, the reading habit, the advances of learning and science, and all forms of communication are favorable to the spread of ideas and stimulating to the growth of the vocabulary, while these same agencies, together with social consciousness . . . work actively toward the promotion and maintenance of a standard, especially in grammar and usage. . . . We shall accordingly be prepared to find that in modern times, changes in grammar have been relatively slight and changes in vocabulary extensive. This is just the reverse of what was true in the Middle English period. Then the changes in grammar were revolutionary, but, apart from the special effects of the Norman Conquest, those in vocabulary were not so great.

なるほど,近代的な社会条件は,開かれた部門である語彙に対しては,むしろ増加を促すものだろうし,閉じた部門である文法に対しては規範的な圧力を加える方向に作用するだろう(「近代的な」を「現代的な」と読み替えてもそのまま当てはまりそうなので,私たちには分かりやすい).

この引用でおもしろいのは,最後に近代英語期を中英語期と対比しているところだ.中英語では,上記のような諸条件がなかったために,むしろ語彙に関して保守的であり,文法に関して急進的だったと述べられている.「ノルマン征服によるフランス語の特別な影響を除いては」というところが鋭い.中英語の語彙事情としては,すぐにフランス語からの大量の借用語が思い浮かび,決して「保守的」とはいえないはずだが,それはあまりに特殊な事情であるとして脇に置いておけば,確かに上記の観察はおよそ当たっているように思われる.Baugh and Cable は,具体的・個別的な歴史記述・分析に定評があるが,ところどろこに今回のように説明の一般化を試みるケースもあり,何度読んでも発見がある.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2018-07-19 Thu

■ #3370. frequent の意味変化 [semantic_change][latin][french][loan_word][cawdrey][johnson]

frequent (頻繁な,たびたびの)は,文字通り頻繁に用いられる常用語だが,この語義が発生したのは意外と新しく,初例は近代に入ってからの1596年のことだと知った.この語は,ラテン語の動詞 frequentāre (詰め込む)から派生した形容詞 frequēns (混み合った)がフランス語 fréquent を経て,15世紀半ばに英語に入ってきた.当初の語義は,フランス語に倣った「おびただしい,豊富な」であり,「混み合った,多人数の」の語義でも19世紀まで使われた.「混み合った,多人数の」の例としては,Discourse concerninge the Spanish Fleet Invadinge Englande (1590) の18世紀翻訳において,"There was generally made throughout the whole realm a most frequent assembly of all sorts of people." と見える.

その後,frequent は「ありふれた」ほどの否定的な含意を発達させ,Shakespeare ではさらに "addicted" 「常習的に耽溺している」 ほどの語義で使われている.The Winter's Tale (1611) からの例として,"I have missingly noted he is of late much retired from court, and is less frequent to his princely exercises than formerly he hath appeared".

さらにその後,否定的な含意を中立化し,現在通用される「常習的な」「頻繁な」の語義を発達させたが,初例は上述のように16世紀終わりである.ただし,1604年の 英語史上初の英語辞書 A Table Alphabeticall の定義では "often, done many times: ordinarie, much haunted, or goe too" とあり,すでに新しい語義が定着していたようである.

一方,1755年の Johnson の辞書でも,以下のように「混み合った,多人数の」という古い語義もまだ収録されている(とはいっても,そこに例として挙げられていた句 frequent and full は17世紀の Milton からのものではあったが).

1. Often done; often seen; often occurring.

2. Used often to practise any thing.

3. Full of concourse

当たり前の単語にも,意味変化の歴史が潜んでいるものである."Chaque mot a son histoire." (= "Every word has its own history.") .

2018-07-18 Wed

■ #3369. island ならぬ neilond [metanalysis][spelling][etymological_respelling]

island (島)といえば,英語史では語源的綴字 (etymological_respelling) との関係でよく話題に挙がる.本ブログでも「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) および「#3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」」 ([2018-02-26-1]) のスライドの6ページで取り上げてきた.<s> の挿入はある種の語源の勘違いに基づくものであり,むしろ「非語源的綴字」 (unetymological spelling) と呼ぶべき例である.

island に関して,もう1つあまり知られていない歴史的な語形があったことを紹介したい.先行する冠詞などの語尾との間における異分析 (metanalysis) の結果生じた,neiland のような語形である.つまり,an eilond が a neilond などと「誤って」切り分けられた結果として生じた語形である.中英語では,MED の īlōnd (n.) にも記述があるように,atten "at the" に後続するケースなどでも例があったようだ.私が実地で見つけたのは,The Bestiary からである.Cathegrande (鯨)があたかも1つの neilond (島)であるかのようだと述べられるシーンである.

a1300(a1250) Bestiary (Arun 292) 387: Cethegrande is a fis..ðat tu wuldest seien get, gef ðu it soge wan it flet, ðat it were a neilond.

また,水上に浮かぶ島ではなくとも,低地を指して,地名のなかでこの語を用いる慣習があったようで,中英語期の地名として Neiland も見えることから,部分的には n を語頭にもつ異分析形も,ある程度は流通していたのかもしれない.このことは,第1音節の語源である īeg- や ēa がもはや「水,川」の意味をもつ形態素であるという感覚が薄れていたことを示唆する.そして,それは数世紀後に非語源的な <s> が挿入されて <island> が成立するための前提条件でもあるのだ.

2018-07-17 Tue

■ #3368. 「ラテン語系」語彙借用の時代と経路 [contact][latin][greek][french][borrowing][lexicology][loan_word]

「ラテン語系」 (Latinate) 借用語とは,主としてラテン語とフランス語をソースとする借用語を指す.緩く解釈して,他のロマンス諸語からの借用語を含むこともあれば,ギリシア語もラテン語を経由して英語に取り込まれることが多かったことから,ギリシア借用語(直接借用されたものも)を含んで言われることもある.英語史上,ラテン語系の語彙借用が見られた時代と経路は,以下のように図示できる(輿石,p. 113 の図を参照した).

┌───────────────────────────────────┐

│ Greek │

└──────┬──────────────────────────┬─┘

│ │

↓ │

┌─────┬────────────┬────────┐ │

│ Latin │ Old and Middle French │ Modern French │ │

└──┬──┴─────┬──────┴────┬───┘ │

│ │ │ │

│ └─────┐ └──┐ │

│ │ │ │

┌───┴─┬──────┬───────┬─────┐│ │

│ │ │ │ │ ││ │

│ │ │ │ │ ││ │

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓

┌────┬───────┬──────┬───────┬───────┐

笏?Germanic笏1rehistoric OE笏0ld English 笏?Middle English笏?Modern English笏?

└────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

図を見ると,借用元言語のレパートリーは変わっていないものの,時代によって経路を含めた英語との関わり方がそれぞれ特徴的であることが,改めてよく分かる.英語の語彙にとりわけ強い影響を及ぼしてきた言語といえば,上記の "Latinate" languages を除けば古ノルド語の名前が挙がるくらいであり,「ラテン語系」の存在感の著しさが再確認できるだろう.

ラテン語系に限らない語彙借用の経路図としては,「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1]) も参照.

・ 輿石 哲哉 「第6章 形態変化・語彙の変遷」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.106--30頁.

2018-07-16 Mon

■ #3367. 種類,選択,変化 --- 社会言語学の3つの前提 [variation][language_change][sociolinguistics]

石黒が社会言語学の入門書で,「社会言語学の大切な前提」として (1) 種類,(2) 選択,(3) 変化の3点を挙げている.実に分かりやすい.石黒 (45) のまとめの文章を引用すると,

(1) 種類……言葉は,話し手や聞き手,状況や伝達方法に合った多様な種類がある.

(2) 選択……言葉は,話し手がそうした多様な種類のなかから選ぶものである.

(3) 変化……言葉は,多様な種類のなかから多数の話し手が取捨選択を重ねた結果,社会的に変化する.

英語でいえば,(1) variation, (2) selection, (3) change といったところだろう.これは確かに variationist を標榜する社会言語学の前提ではあるが,同時に言語変化論における前提でもある.

言語変化 (language_change) に先だって,まず (1) variation や variants が存在していなければならない(cf. 「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]),「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]),「#2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」」 ([2016-05-14-1])).

次に,話者(集団)がそれらの variants の選択肢のなかからいずれかを選び取る (2) selection の過程がある.

そして,選択,採用,採択など呼び方は様々だが,この過程を経て真の意味での (3) change が生じることになるのだ(cf. 「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1])).

この3つの前提は,「#2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点」 ([2014-10-30-1]) で取り上げた Weinreich et al. の掲げる諸原則ともおおいに重なる.

・ 石黒 圭 『日本語は「空気」が決める 社会言語学入門』 光文社〈光文社新書〉,2013年.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2018-07-15 Sun

■ #3366. 歴史語用論は文献学の21世紀的な焼き直しか? [historical_pragmatics][philology][japanese][hisopra][methodology][history_of_linguistics]

標記の問題は,「#2883. HiSoPra* に参加して (1)」 ([2017-03-19-1]),「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]),「#3203. 文献学と歴史語用論は何が異なるか?」 ([2018-02-02-1]) などで取り上げてきた.この問題について,高田・小野寺・青木(編)が最近『歴史語用論の方法』の序章で議論しているので,覗いてみたい.編者たちは,近年の歴史語用論の発展を日本語史(文献学)の立場から,次のように評価している (20--21) .

これまでの研究の歩みを振り返ると分かるように,「歴史語用論」は英語研究中心の体制で進められてきた.一九九八年の国際語用論会議における初めてのパネルでは,歴史的言語には話しことばデータが存在しない点をいかに乗り越えるかが,大きな問題になったという.しかし,こうした問題は,日本語史研究では,いわば常識といってよい事柄である.亀井ほか (1966) には,「言語史の窮極の目的は,口語の発展の追求にある」が,「過去の言語にせまる場合の第一の材料は,大部分,やはり文字による記録でしめられる」ため,「言語史の研究者は,まず文献学に通じ,その精神を――のぞむらくは深く――理解しえた者であるべきである」と明示的に述べられている.すなわち,文献学的研究によって,資料に現れた言語が何者であるかをまず追究し,資料に顔を出す「口語」を掬い取りながら言語の歴史を編むことが目指されたのであり,これが日本語史(国語史)の王道であった.

この説明は,「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) で引用した「とっくにやってる」発言と完全に同じものである.ただし,ここで一言付け加えておきたいことがある.上の引用でなされているのは「日本語史ではとっくにやっている」という趣旨の主張だが,実は「英語史でもとっくにやっている」のである.共時的・理論的な英語学の立場からみれば,ようやく最近になって「歴史的言語には話しことばデータが存在しない点をいかに乗り越えるかが,大きな問題になった」のだろうが,英語史・英語文献学の分野では,この問題意識は常に「いわば常識といってよい事柄」だった.

だからといって,歴史語用論が文献学の単なる焼き直しであると主張したいわけではない.編者たちの以下のような受け取り方に,私も賛成する (23) .

従来の日本語史研究の方法に則って進めてきた研究が,“新しい”「歴史語用論」という研究分野の俎上に載せられることを実感しながら進めていくのもよし,「歴史語用論」の方法を自覚的に実践することで,従来見過ごされてきた現象に光を当てることができた,あるいは説明が不十分であった現象に適切な説明を与えることができたと感じられれば,それもまたよいであろう.

・ 高田 博行・小野寺 典子・青木 博史(編) 『歴史語用論の方法』 ひつじ書房,2018年.

・ 亀井 孝・大藤 時雄・山田 俊雄 「言語史研究入門」『日本語の歴史』平凡社,1966年.

2018-07-14 Sat

■ #3365. 以呂波引きの元祖『色葉字類抄』 (2) [lexicography][japanese][dictionary][alphabet][cawdrey]

[2017-05-05-1]の記事で,日本語史上最初のイロハ順国語辞書『色葉字類抄』を取り上げたが,改めてこの話題に触れよう.沖森 (209--10) が『日本語全史』のなかで,この辞書について次のように述べている.

『色葉字類抄』(橘忠兼,三巻)は最初の国語辞書といわれるもので,一一四四?一一八一年の間に補訂を加えて成立した.漢語を含む見出し語を,第一音節の仮名でイロハ順に四七部に分け,さらにそれぞれの内部を,天象・地儀・植物・動物・人倫・人体・人事・飲食・雑物・光彩・方角・員数・辞字・重点・畳字・諸社・諸寺・国郡・官職・姓氏・名字の二一部に分けたものである.語の読みに従って漢字表記を求めるためなど,日常的な実用文や漢詩を作成する際に用いる目的で編纂されたものと考えられる.百科語に類するものが多い中で,日常的に用いる普通語が収められている点でも国語辞書にふさわしい体裁をなしている.

興味深いのは,なぜ12世紀半ばというタイミングで『色葉字類抄』が世に出たのか,という問いだ.これについて,沖森 (210--11) は次のように論じている.

十二世紀ごろになって,このような国語辞書が出現しえた大きな要因に,配列基準としての「いろは歌」が十一世紀前半において成立し,次第に普及してきたことがある.「いろは歌」は仮名を重複させずに網羅したものであるから,その仮名によって語を分類することが可能となる.従って,「いろは歌」の社会的定着によって,ようやく一定の基準で語を配列させた「音引き国語辞書」の成立する条件が整ったのである.

ただ,その音引きによる分類は語の第一音節のみで,第二音節以降には採用されなかった.むしろ,旧来の意義分類の方式(たとえば源順『和名類聚抄』)をも併用することで,その検索の利便性を図ろうとしている.確かに,音引きに慣れれば今日のように引きやすいと感じるかもしれないが,表現辞典としての使用法を考えると,同じような意味を持つ語がまとまって示されている方が便利でもある.語頭の音引きと意義分類との折衷方式は,前代からの流れの中で,実用的な配列基準として採用されたものであり,その便利さゆえに近世の「節用集」に至るまで国語辞書の主流を占めた.

確かに「いろは歌」が先に成立し,確立していなければ,イロハ順の辞書を作ろうという発想も生じ得ないわけだから,このタイミングと因果関係には納得がいく.

ここで英語史に思いを馳せると,いろいろと比較できておもしろい.近現代人にとってイロハ順にせよ五十音順にせよアルファベット順にせよ,音引き辞書の発想は自明だが,その発想の出現や定着は,歴史的には案外新しいものである.英語の世界でも,アルファベット順という原理こそ古英語期から知られていたものの,それが本格的に適用されたのは15世紀になってからのことである(cf. 「#1451. 英語史上初のコンコーダンスと完全アルファベット主義」 ([2013-04-17-1])).同様に,アルファベット順に基づいた最初の英語辞書が現われたのも,1604年と案外遅い(cf. 「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1])).しかも,当時は読者にとってまだアルファベット順は自明ではなかった節があるし,さらには厳密にアルファベット順が守られたのは語頭文字のみであり,2文字目以降では必ずしも守られていなかったという,『色葉字類抄』によく似た事情もあった(「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1]) の (6) を参照).また,A Table Alphabeticall も『色葉字類抄』も「日常語」を収録した初めての辞書だった点で共通している.いずれもある意味で「現代的国民的国語辞書」の先駆けだったのである.

ちなみに,イロハ順ではなく五十音順の国語辞書の嚆矢は1484年の『温故知新書』(大伴広公)であり,『色葉字類抄』より3世紀以上も遅れている.五十音順は近世でも『和訓栞』(谷川士清)で用いられたが,一般的になるのは大槻文彦の『言海』 (1889--91年)以降のことである.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2018-07-13 Fri

■ #3364. 理論言語学と社会言語学 [sociolinguistics][linguistics][history_of_linguistics]

標題の2つの言語学の分野は,何かと対比されることが多い.両分野をまたいで仕事をする研究者もいるが,デフォルトの身の置き場はいずれかであるという向きが多い.20世紀の主流は理論言語学であり,そのために単に「言語学」といえば,狭い意味でそちらを指す.21世紀でも,社会言語学から「社会」を省略するわけにはいかないという状況は続いており,まだまだ理論言語学はメジャーである.

一方,大きな潮流ということでいえば,20世紀後半から21世紀にかけて社会言語学的な発想がおおいに強まってきていることは確かである.この言語学史的な背景としては,「#1081. 社会言語学の発展の背景と社会言語学の分野」 ([2012-04-12-1]) や「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) を参照されたい.

さて,理論言語学と社会言語学とでは,具体的に何がどのように異なるのだろうか.石黒 (34) は,両者の違いを以下のように対比的に示している.

| 関心の所在 | 言葉の在処 | 分析の対象 | 分析の観点 | 分析の方法 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 理論言語学 | 言葉の普遍性・共通性 | 頭のなかにある | 言葉の能力 | 構造と規則 | 演繹的・内省的 |

| 社会言語学 | 言葉の個別性・差異性 | 社会のなかにある | 言葉の使用 | 種類と選択 | 帰納的・記述的 |

もちろん,いずれの言語学も言葉の性質のある側面をとらえているのであり,どちらが良いとか悪いという問題ではまったくない.言葉は一側面からみて理解できるほど単純なものではなく,様々な側面から見ていかなければ解明できない.とりあえずは各側面から迫って知見を増やしていき,最終的にはそれをまとめあげて究極の言葉の理解に至るというのが狙いである.いずれも言語学の重要な構成要素には違いない.

・ 石黒 圭 『日本語は「空気」が決める 社会言語学入門』 光文社〈光文社新書〉,2013年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-07-12 Thu

■ #3363. International Phonetic Alphabet (IPA) [ipa][phonetics][history_of_linguistics][diacritical_mark][elt]

昨日の記事「#3362. International Phonetic Association (IPA)」 ([2018-07-11-1]) に引き続き,この協会が作成した学術遺産たる International Phonetic Alphabet (国際音標文字; IPA)について.「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1]),「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]) でも概要に触れたが,今回は McArthur (523--24) の英語学辞典より説明を引こう.

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET, short form IPA. An alphabet developed by the International Phonetic Association to provide suitable symbols for the sounds of any language. The symbols are based on the Roman alphabet, with further symbols created by inverting or reversing roman letters or taken from the Greek alphabet. Such symbols are designed to harmonize as far as possible with standard Roman symbols, so as to fit as unobtrusively as possible into a line of print. The main characters are supplemented when necessary by diacritics. The first version of the alphabet was developed in the late 19c by A. E. Ellis, Paul Passy, Henry Sweet, and Daniel Jones from a concept proposed by Otto Jespersen. It has been revised from time to time, most recently in 1989 (see accompanying charts). The IPA is sufficiently rich to label the phonemes of any language and to handle the contrasts between them, but its wide range of exotic symbols and diacritics makes it difficult and expensive for printers and publishers to work with. As a result, modifications are sometimes made for convenience and economy, for example in ELT learners' dictionaries. Phoneme symbols are used in phonemic transcription, either to provide a principled method of transliterating non-Roman alphabets (such as Russian, Arabic, Chinese), or to provide an alphabet for a previously unwritten language. The large number of diacritics makes it possible to mark minute shades of sound as required for a narrow phonetic transcription. The alphabet has not had the success that its designers hoped for, in such areas as the teaching of languages (especially English) and spelling reform. It is less used in North America than elsewhere, but is widely used as a pronunciation aid for EFL and ESL, especially by British publishers and increasingly in British dictionaries of English. The pronunciation in the 2nd edition of the OED (1989) replaces an earlier respelling system with IPA symbols.

19世紀末の名立たる音声学者・言語学者によって作られた IPA は,その後,日本にももたらされ,英語教育の重要な一端を担うことになった.音声学・音韻論などの学術的な文脈でも確立したが,教育の現場では北米においてメジャーではなかったし,現在の日本の英語教育においても IPA に基づく「発音記号」はかつてほど一般的に教えられているわけではないようだ.

そもそも,ある言語の発音を表記するといっても,そこには様々な立場がある.音声表記と音素表記とでは言語音に対する姿勢がまるで異なるし,それと密接に関連する narrow transcription と broad transcription の区別も著しい (cf. 「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1])) .

IPA が公表されてから130年ほどが経つが,言語音の表記を巡る問題は,音声学・音韻論の理論と言語教育の実践との複雑な絡み合いのなかで,容易に解決するものではないだろう.言語とは,かくも精妙な記述対象である.

なお,上の引用内では IPA の最新版は1989年となっているが,これは McArthur 編の辞典の出版が1992年のため.現在ではこちらからダウンロードできる2015年版が最新である. *

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-07-11 Wed

■ #3362. International Phonetic Association (IPA) [ipa][phonetics][history_of_linguistics]

International Phonetic Association (国際音声学協会)という組織と,それが生み出した学術遺産である International Phonetic Alphabet (国際音標文字)について,「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1]) や「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]) などで取り上げてきた(協会も文字もともに IPA と略記されるので注意).

この組織について,2つの英語学辞典よりで説明書きを引用しておこう.まず,Crystal (251) の説明から.

International Phonetic Association (IPA) An organization founded in 1886 by a group of European phoneticians (Paul Passy (1859--1940) and others) to promote the study of phonetics. In 1889 it published the International Phonetic Alphabet (also IPA) which, in modified and expanded form, is today the most widely used system for transcribing the sounds of a language . . . .

次に,McArthur (525--26) からさらに詳細な説明を挙げよう.

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION, short form IPA. An association that seeks to promote the science of phonetics and its practical applications. It was founded in 1886 in France under the English name The Phonetic Teachers' Association, by a group of language teachers who used phonetic theory and transcription in their work. The journal Dhi Fonètik Titcer started in France in the same year, edited by Paul Passy and printed in English in a phonetic script; its name was changed in 1889 to Le Maître phonétique. At first, the Association was concerned mainly with phonetics applied to teaching English, but interest expanded with the membership to the phonetic study of all languages. It acquired its present name in 1897. Although the Association played an important part in the European movement for the reform of language teaching in the late 19c, it is now best known for its regularly revised alphabet. In addition to such occasional publications as Differences between Spoken and Written Language (Daniel Jones, 1948) and The Principles of the International Phonetic Association (Daniel Jones, 1949), which includes ample transcription of large number of languages, the Association publishes The Journal of the IPA, which evolved from Le Maître phonétique.

起源としては英語教育を念頭に設立されたヨーロッパの組織であること,その後の役割としては,国際音標文字の改善と普及に努めてきたという点が重要である.

協会の公式ホームページはこちら.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-07-10 Tue

■ #3361. 「名前動後」の出現は英語形態論史における小さな逆流 [diatone][typology][morphology][conversion][stress]

récord (名詞)と recórd (動詞)のように,名詞と動詞を掛けもつ2音節語において強勢位置が「名前動後」となる現象 (diatone) について「#803. 名前動後の通時的拡大」 ([2011-07-09-1]),「#804. 名前動後の単語一覧」 ([2011-07-10-1]) などで取り上げてきた.「名前動後」を示す単語は16世紀後半から現代にかけて徐々に増えてきたが,この問題を,連日取り上げてきた英語形態論の類型的なシフトという観点から眺めてみるとおもしろい (cf. [2018-07-07-1], [2018-07-08-1], [2018-07-09-1]) .英語形態論は概略としては古英語から現代英語にかけて stem-based morphology → word-based morphology とシフトしてきたと解釈できるが,「名前動後」はこの全般的な潮流に対する小さな逆流とみることもできるからだ.

record の例で考えていくと,中英語では名詞は recórd,動詞は recórd(en) であり,強勢位置は第2音節で一致していた.動詞の語尾 -en は消失しかかっていたが,その有無にかかわらず名詞・動詞ともに recórd という共通にして不変の語幹をもっていたので,両語の関係は事実上の品詞転換 (conversion) という形態過程により生じたものと考えることができる.ここで作用している形態論は,word-based morphology といってよいだろう.

ところが,16世紀後半以降に名詞において強勢移動が生じたために,それまで共有されていた1つの語幹が,名詞語幹 récord と動詞語幹 recórd の2つに分かれることになった(現代の音形はそれぞれ /ˈrɛkəd/, /rɪˈkɔːd/).いまや可変の語幹に基づく stem-based morphology が機能していることになる.

英語形態論の歴史は,全般的な潮流としては stem-based morphology → word-based morphology と解釈できるが,歴史の各段階で生じてきた個々の変化の結果として,部分的に word-based morphology → stem-based morphology の逆流を示すものもありうるということだろう.「古英語は stem-based morphology の時代,現代英語は word-based morphology の時代」のようにカテゴリカルに分類するのではなく,混在の程度の問題としてとらえるのが妥当である.

2018-07-09 Mon

■ #3360. 印欧祖語は語根ベース,ゲルマン祖語は語幹ベース,古英語以降は語ベース (3) [gradation][i-mutation][indo-european][oe][morphology][vowel][word_formation]

2日間の記事 ([2018-07-07-1], [2018-07-08-1]) に引き続き,root-based morphology (印欧祖語)→ stem-based morphology (ゲルマン祖語)→ word-based morphology (古英語以降)という英語形態論の大きな潮流について.

古英語はこの類型的シフトにおいて stem-based morphology から word-based morphology へと移り変わろうとする最初期段階といえるが,いまなお stem-based morphology は濃厚に残っていた.Lass (191) は古英語の語形成法の種類が豊富なことについて,Kastovsky を引用しつつ次のように述べている.

One of the most striking features of the OE lexicon is the extensive involvement in WF, not only of transparent affixation, compounding, and conversion, but of other devices of varying ages: ancient ones like ablaut, and newer ones like i-umlaut. This results in what Kastovsky (1992: 294) calls 'large morphologically related word-families'; considerable portions of the lexicon 'cohere' in a rather special way, characteristic of older IE and to some extent more archaic modern languages like German, but quite alien to Modern English.

1例として,印欧祖語の語根 *bhVr- "carry, bear" が,古英語の単語にどのように反映されているかを考えてみよう (Lass 191--92) .この印欧語根には ablaut シリーズとして,*bher- (e-grade), *bhor- (o-grade), *bhe:r- (lengthened e-grade), *bhr̥- (zero-grade) の4つの音形があった.

まず,e-grade の *bher- に関しては,*bher- > *βer- > ber- と経て,古英語の ber-an (不定詞), ber-ende (現在分詞), ber-end "bearer",ber-end-nes "fertility" に至っている.

次に,o-grade の *bhor- については,*bhor > *βαr- > bær- を経て古英語の bær (第1過去)に終着したほか,さらに bær- から割れ (breaking) の過程を経て bear-we "barrow, basket", bear-m "lap, bosom" に至ったものもある.

続けて lengthened e-grade の *bhe:r- については,*bhe:r- > *βe:r- > bǣr を経て古英語 bǣr-on (第2過去), bǣr "bier", bǣr-e "manner, behaviour" などが帰結した.

最後に zero-grade の *bhr̥- からは,*βur- へと変化した後,a-umlaut により bor- と *bur- が出力されたが,前者からは古英語 bor-en (過去分詞), bor-a "carrier" が,後者からはさらに i-umlaut を経て古英語 byrðenn "burden", byr-ele "cup-bearer" などgが生み出された.

古英語では /bVr-/ という抽象的な語幹 (root) から具現化した数種類の母音を示す複数の語幹 (stems) が基準となり,共時的な屈折形態論と派生形態論が展開しているとみることができ,これを指して "stem-based morphology" あるいは "variable-stem morphology" と呼ぶことができるだろう (Lass 192) .

ただし,古英語期にも,新たな時代の到来,すなわち word-based morphology あるいは invariable-stem morphology の到来を予感させる要素が,すでに部分的に現われ出していたことにも注意しておきたい.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2018-07-08 Sun

■ #3359. 印欧祖語は語根ベース,ゲルマン祖語は語幹ベース,古英語以降は語ベース (2) [synthesis_to_analysis][indo-european][germanic][oe][morphology][typology]

昨日の記事 ([2018-07-07-1]) に引き続いての話題.Kastovsky の提案する類型論の見方によれば,英語形態論の歴史は概略的に root-based morphology (印欧祖語)→ stem-based morphology (ゲルマン祖語)→ word-based morphology (古英語以降)ととらえることができる.

ただし,古英語期など過渡期においては新旧のタイプが共存しているために,いずれか1つの類型にきっちりはめられるというわけではなく,あくまでグラデーションとしてとらえるべき問題だろう.現代英語ですら強変化動詞の語幹交替は stem-based morphology を示すし,借用語に典型的な sane : sanity, serene : serenity, Japán : Jàpanése などの語幹交替も同様である (cf. 「#3341. ラテン・フランス借用語は英語の強勢パターンを印欧祖語風へ逆戻りさせた」 ([2018-06-20-1])) .

Kastovsky (129) より,この類型的シフトの潮流に関する濃密な要約文を引用しよう.

Modern English morphology is the result of a long-range typological restructuring, triggered by phonological changes in connection with the emergence of the Germanic language family, leading to an erosion of unstressed final syllables. As a result, the originally root-based morphology became stem-based and finally word-based. Also morphology was originally characterized by pervasive phonologically conditioned morphophonemic alternations, which gradually became morphologically conditioned, because of phonological changes. This was replaced by a simplified system with base invariancy and phonologically conditioned alternations of inflectional endings as a default case characterizing the regular inflection of nouns, verbs and adjectives. The irregular patterns continue properties of the original system and can be interpreted as stem-based with morphologically conditioned alternations of the base form. This is also true of many non-native word-formation patterns, which have been borrowed from stem-based languages such as French, Latin or Greek and have re-introduced base alternation into English derivational morphology.

実に視野が広い.通時的な比較言語学的視点と共時的な類型論的視点とを合わせた「歴史類型論」とでもいうべき広角の観点をもっているのだろう.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

2018-07-07 Sat

■ #3358. 印欧祖語は語根ベース,ゲルマン祖語は語幹ベース,古英語以降は語ベース (1) [synthesis_to_analysis][indo-european][germanic][oe][morphology][typology]

「#3340. ゲルマン語における動詞の強弱変化と語頭アクセントの相互関係」 ([2018-06-19-1]) と「#3341. ラテン・フランス借用語は英語の強勢パターンを印欧祖語風へ逆戻りさせた」 ([2018-06-20-1]) で引用・参照した Kastovsky の論考では,印欧祖語からゲルマン祖語を経て現代英語に至るまでの(拡大版)英語史において,形態論 (morphology) の類型的な変化が生じてきたことが主張されている.通常,統語形態論における類型的な変化といえば「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) のシフトが思い浮かぶが,それとは関連しつつも独立した潮流として root-based morphology → stem-based morphology → word-based morphology という類型的な変化が見られるという.それぞれについて Kastovsky (131) の説明を引こう.

a) word-based morphology: The base form can function as a word (free from) in an utterance without the addition of additional morphological (inflectional or derivational) material, e.g. ModE cat(-s), cheat(-ed), beat(-ing), sleep(-er).

b) stem-based morphology: The base form does not occur as an independent word, but requires additional inflectional and/or derivational morphological material in order to function as a word. It is a bound form (= stem), cf. OE luf- (-ian, -ast, -od-e, etc.), luf-estr-(-e) 'female lover', Grmc. *dag-(-az) 'day, NOM SG', ModE scient-(-ist) vs. science, dramat-(-ic) vs. drama, ast-ro-naut, tele-pathy; thus luf-, luf-estr-, *dag-, dramat-, ast-, -naut, tele-, -pathy are stems.

c) root-based morphology: Here the input to morphological processes is even more abstract and requires additional morphological material to become a stem, to which the genuinely inflectional endings can be added in order to produce a word.

形態論のこのような類型を念頭に,Kastovsky (132) は root-based morphology (印欧祖語)→ stem-based morphology (ゲルマン祖語)→ word-based morphology (古英語以降)という緩やかな潮流を指摘している.

The ultimate starting point of English was a root-based morphology (indo-European), which became stem-based in the transition to Germanic. In the transition from Germanic to Old English, inflection became partly word-based, and this eventually became the dominant typological trait of Modern English.

実際には古英語ではまだ stem-based morphology が濃厚で,word-based morphology の気味が多少みられるようになってきた段階にすぎないが,大きな流れとしてとらえるのであれば word-based morphology を示す最初期段階とみなすこともできるだろう.英語形態論の歴史を大づかみする斬新な視点である.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

2018-07-06 Fri

■ #3357. 日本語語彙の三層構造 (2) [japanese][lexicology][lexical_stratification]

英語と日本語の語彙に共通して見られる三層構造に関して,「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1]) に張ったリンク先の多くの記事で話題としてきた.日本語語彙の三層構造について「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]) の記事でいくつかの例を挙げたが,今回は石黒 (59) より例を付け足そう.

| 和語 | 漢語 | 外来語 |

|---|---|---|

| 台所 | 厨房 | キッチン |

| 刃物 | 包丁 | ナイフ |

| 出前 | 宅配 | デリバリー |

| 買い物 | 購入 | ショッピング |

| 旅 | 旅行 | トラベル/トリップ |

| 海辺/浜辺 | 海岸 | ビーチ |

比べてみれば「和語だと身近なイメージ,漢語だと厳密なイメージ,外来語だと新規なイメージが出せる」(石黒,p. 60) ということがよく分かるだろう.石黒 (62) は,それぞれの語種の特徴を次のようにまとめている.

| 対象 | 長所 | 短所 | |

|---|---|---|---|

| 和語 | 身近な内容 | 耳で聞いて意味がわかる(話し言葉向き),内容を易しく示せる | 抽象的な内容を表すのが不得手 |

| 漢語 | 抽象的な内容 | 目で見て意味がわかる(書き言葉向き),厳密な意味を表せる | 耳で聞いたときに意味がわかりにくい |

| 外来語 | 新しい内容 | 海外の最新の概念を取りこめる | 目で見たときに意味がわかりにくい |

和語が話し言葉向き,漢語が書き言葉向きとあるが,なかには例外もある(石黒,p. 74).例えば,「仲間」と「輩(ともがら)」,「頑固」と「頑(かたく)な」,「貧乏」と「貧しい」など,前者の漢語のほうが相対的にいえば柔らかく話し言葉的で,後者の和語はむしろ堅く書き言葉的に響くだろう.同じ傾向は特に漢語副詞に見られるという.「全然」と「まったく」,「全部」と「すべて」,「絶対」と「かならず」,「多分」と「おそらく」,「一番」と「もっとも」,「大体」と「ほぼ」などを比べてみれば,前者の漢語のほうが話し言葉でよく用いられる.

この種の例外は,おもしろいことに英語語彙の三層構造についても当てはまる.一般的には,英語本来語は柔らかくて話し言葉向き,フランス借用語は堅くて書き言葉向きという対照性が確かに観察される(cf. 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])).しかし,なかには foe と enemy,dale と valley のように,ペアの前者(英語本来語)のほうが詩的なフォーマリティがあり,後者(フランス借用語)のほうが日常的な響きをもつ例もある.このような例外事情も含めて,英語と日本語の語彙の三層構造は似ているのである.

・ 石黒 圭 『語彙力を鍛える』 光文社〈光文社新書〉,2016年.

2018-07-05 Thu

■ #3356. 標準発音の整備は18世紀後半から [standardisation][prescriptivism][pronunciation][walker][rp][phonetics][dictionary][ipa]

「#2772. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (1)」 ([2016-11-28-1]),「#2773. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (2)」 ([2016-11-29-1]) で触れたように,英語史における標準化・規範化の流れのなかで発音がターゲットにされたのは最も遅い時期だった.18世紀後半に発音辞書が出版され始めたのがその走りだったが,より本格的な発音の "codification" が試みられたのはさらに1世紀後,IPA(International Phonetic Alphabet; 国際音標文字)が生み出された19世紀後半のことだった.そして,その流れは20世紀,さらに21世紀へと続いている.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (307--08) の解説を引用しよう.

It is only relatively recently that the norms of standard British (or rather English) English pronunciation were first systematically codified. Attempts were made to that effect in pronunciation dictionaries in the late eighteenth century by Walker (1791) and, in particular, Sheridan (1780). However, a more detailed codification did not become possible until the International Phonetic Alphabet (IPA) came into existence and began to be used by Henry Sweet, Daniel Jones and their fellow phoneticians in the late nineteenth and early twentieth centuries. Jones' works ran into a large number of editions, An Outline of English Phonetics, first published in its entirely in 1918, into as many as nine. His English Pronouncing Dictionary came out in 1917 and underwent a series of revisions first by Jones himself, and later by A. C. Gimson and Susan Ramsaran (14th edition, 1977). Its sixteenth edition, prepared by Peter Roach and James Hartman, came out in 2003. The most comprehensive recent work in the field is John Wells' Longman Pronunciation Dictionary (1990), which shows both RP and General American pronunciations.

引用では,発音の規範化の走りとなった18世紀後半でとりわけ影響力をもったものとして Walker が触れられているが,それについては「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) を参照.Walker の現代の末裔として Longman Pronunciation Dictionary の名前が挙げられているが,この発音辞書は本ブログでも発音を話題にするときに何度となくお世話になってきた.

発音の標準化・規範化とはいっても,書き言葉と結びつけられやすい綴字や文法と異なり,発音は話し言葉の領域に属するものなので,完璧な標準化・規範化は望んだとしても簡単に得られるものではない.あくまで目指すべき抽象的なターゲットである.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-07-04 Wed

■ #3355. 言語変化の言語内的な要因,言語外的な要因,"multiple causation" [language_chanter][causation][systemic_regulation][contact][multiple_causation][sociolinguistics][methodology][link]

言語変化は言語内的・外的を含めた諸要因の組み合わせによって生じるという "multiple causation" の原則について,以下の記事を含めた各所で主張してきた.

・ 「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1])

・ 「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1])

・ 「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1])

・ 「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1])

・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])

・ 「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1])

・ 「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1])

・ 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1])

・ 「#3152. 言語変化の "multiple causation"」 ([2017-12-13-1])

・ 「#3271. 言語変化の multiple causation 再考」 ([2018-04-11-1])

言語変化論を著わした Aitchison も同じ立場であり,上の記事でも関連箇所を引用・参照してきたが,もう1つ Aitchison (202) よりエッセンスともいうべき文章を引きたい.

Change is likely to be triggered by social factors, such as fashion, foreign influence and social need. However, these factors cannot take effect unless the language is 'ready' for a particular change. They simply make use of inherent tendencies which reside in the physical and mental make-up of human beings. Causality needs therefore to be explored on a number of different levels. The immediate trigger must be looked at alongside the underlying propensities of the language concerned, and of human languages in general.

A language never allows disruptive changes to destroy the system. In response to disruptions, therapeutic changes are likely to intervene and restore the broken patterns --- though in certain circumstances therapeutic changes can themselves cause further disruptions by setting off a change of changes which may last for centuries.

Above all, anyone who attempts to study the causes of language change must be aware of the multiplicity of factors involved. It is essential to realize that language is both a social and a mental phenomenon in which sociolinguistic and psycholinguistic factors are likely to be inextricably entwined. 'Nothing is simple' might be a useful motto for historical linguists to hang in their studies . . . .

引用最後にあるように,言語とは社会言語学的および心理言語学的(=主流派の理論言語学と解してよい)な要因が密接に絡み合った社会的かつ心理的な現象である.言語学は,両方に目を配らなければならない.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 4th ed. Cambridge: CUP, 2013.

2018-07-03 Tue

■ #3354. 「言語変化はオフィスの整理である」 [language_change]

Aitchison (238--39) は,言語変化は "Progress or Decay" のいずれかかという題を掲げる著書のなかで,標題の比喩を持ち出している.

[E]ven if all agreed that a perfectly regular language was the 'best', there is no evidence that languages are progressing towards this ultimate goal. Instead, there is a continuous pull between the disruption and the restoration of patterns. In this perpetual ebb and flow, it would be a mistake to regard pattern neatening and regularization as a step forwards. Such an occurrence may be no more progressive than the tidying up of a cluttered office. Reorganization simply restores the room to a workable state. Similarly, it would be misleading to assume that pattern disruption was necessarily a backward step. Structural dislocation may be the result of extending the language in some useful way.

We must conclude therefore that language is ebbing and flowing like the tide, but neither progressing nor decaying, as far as we can tell. Disruptive and therapeutic tendencies vie with one another, with neither one totally winning or losing, resulting in a perpetual stalemate. As the famous Russian linguist Roman Jakobson said over fifty years ago: 'The spirit of equilibrium and the simultaneous tendency towards its rupture constitute the indispensable properties of that whole that is language.'

結論としては,言語変化は進歩でも堕落でもなく,「ちらかったオフィスの整理」の作業にすぎないという.オフィスの整理はオフィスの使い勝手の良さを保つのに貢献するが,その作業自体が進歩であるとか堕落であるとかいうことは意味をなさない.仕事をしていれば,オフィスがちらかっていくのは必定である.それを定期的に機能的な状態へ回復することは重要である.しかし,回復した秩序も,時間とともに再び乱れていく.そして,また整理する.この繰り返しにすぎない.進歩でも堕落でもなく,永遠のサイクルだ.

言語変化「#1382. 「言語変化はただ変化である」」 ([2013-02-07-1]),「#2525. 「言語は変化する,ただそれだけ」」 ([2016-03-26-1]),「#2544. 言語変化に対する三つの考え方 (3)」 ([2016-04-14-1]) で述べた言語観にも近いが,言語変化はただのオフィスの整理作業なのである.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 4th ed. Cambridge: CUP, 2013.

2018-07-02 Mon

■ #3353. 小笠原諸島返還50年 [pidgin][creole][japanese][timeline]

ここ数日,小笠原諸島返還50年の話題がメディアで取り上げられている.去る6月28日が返還日だった.朝日新聞デジタルより,いくつかの記事へのリンクを張ろう.1830年に初めて小笠原へやってきたアメリカ人セーボレーの子孫の方々の写真もみられる.

・ 「絶海の島,戦禍越え文化溶け合う 小笠原返還50年」

・ 「まるで大河ドラマ 世界遺産・小笠原,その数奇な運命」

・ 「戦争が島の絆を引き裂いた 「小笠原返還の歌」誕生秘話」

・ 「亡き兄の夢を羅針盤に,たどり着いた小笠原 新島民は今」

小笠原諸島の言語史・事情は非常に特殊であり,「#2559. 小笠原群島の英語」 ([2016-04-29-1]) と「#2596. 「小笠原ことば」の変遷」 ([2016-06-05-1]) で話題にしてきた.まだ分かっていないことも多いのだが,言語混交が濃密かつ高速に生じてきた歴史をもつとされ「言語の圧力鍋」と呼ばれている(ロング,p. 155).

以下,7月1日の朝日新聞朝刊に掲載されていた「小笠原年表」を引用しておきたい.小笠原の歴史,現在,未来に想いを馳せましょう・・・.

| 1830年 | 父島に欧米や太平洋諸島の二十数人移住 |

| 76年 | 明治政府が領有宣言 |

| 82年 | 欧米系島民らが帰化 |

| 95年 | 諸島の人口約4千人に(最大は1944年の7711人) |

| 1941年 | 太平洋戦争勃発 |

| 45年 | 2月,米海兵隊が硫黄島上陸.死者は米国側6821人,日本側2万1千人超;8月,終戦 |

| 46年 | 欧米系島民129人が帰島 |

| 52年 | サンフランシスコ講和条約発効.小笠原諸島・沖縄・奄美が米国施政権下に |

| 65年 | 日本人旧島民が初めて墓参 |

| 68年 | 6月26日,小笠原諸島返還.日本人の帰島始まる |

| 72年 | 4月,東京・父島間の定期船就航 |

| 76年 | 5月,父島・母島間の定期船就航 |

| 79年 | 4月,諸島全域が小笠原村 |

| 83年 | 6月,小笠原・本土間の電話,ダイヤル即時通話が可能に |

| 88年 | 鈴木都知事が兄島飛行場建設案を公表 |

| 96年 | 飛行場予定地で希少植物が見つかり,後に飛行場案は撤回 |

| 2005年 | 超高速船計画が頓挫 |

| 2011年 | 6月,世界自然遺産登録;7月,海底光ケーブル敷設で地上デジタル放送視聴や高速データ通信が可能に |

・ ロング,ダニエル 「他言語接触の歴史社会言語学 小笠原諸島の場合」『歴史社会言語学入門』(高田 博行・渋谷 勝己・家入 葉子(編著)),大修館,2015年.134--55頁.

2018-07-01 Sun

■ #3352. scarves と hooves [plural][lmode][speed_of_change]

「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1]) で,/f/ で終わる名詞をいくつか挙げ,その複数形が -f か -ves かのいずれを取るか,あるいは両者の示す揺れについて簡単にまとめた.

先日 Mondorf による後期近代英語期の形態論に関する文章を読んでいて,この時期の間に「不規則形」の scarves, hooves が拡張し,「規則形」の scarfs, hoofs が相対的に減少してきているという記述に出会った.特に scarves は,18世紀には20%ほどの生起率だったが,20世紀中に80%近くまで大きく躍進した.hooves は18世紀の0%から19世紀の1桁台の比率を経て,20世紀中には30%強まで数値を延ばしてきたようだ.

語幹を変形させずに単純に -s を付すことを「規則的」と見るのであれば,これらの名詞で起こっていることは「不規則化」となるが,語幹末の -f を -v とした上で -es というパターンは「小規則」として確かに存在するともいえる.つまり,この現象は見方によっては「不規則化」とも「小規則化」とも,場合によっては「規則化」とも解しうることになる.このような視点の問題は,分析者が共時・通時のいずれの観点をとるかによっても微妙な影響を受けるので,取り扱いが難しい.

しかし,言語変化はこのような過程の繰り返しではある.1つの大規則に収められる方向で進んでいるかと思いきや,気づけば複数の小規則が林立している.ところが,だからといって言語体系が著しく無秩序になるかといえばそうもならず,むしろ互いの分布がある程度整理され,別の秩序が生み出される,等々.大規則と小規則の関係については,「#1596. 分極の仮説」 ([2013-09-09-1]) を参照されたい.

・ Mondorf, Britta. "Late Modern English: Morphology." Chapter 53 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 843--69.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow