hellog〜英語史ブログ / 2025-11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-11-30 Sun

■ #6061. 一昨日の mond 回答へ多くの反響をいただいたので過去の人気回答5選をば [mond][twitter][sobokunagimon][helkatsu][hel_education]

一昨日,知識共有サービス mond に寄せられた,ある質問に回答しました.それがX投稿を経由してバズっています.今朝の時点で,X投稿が320万インプを示しており,驚いています.私のhel活X投稿の歴史では最多です.

以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

ちょうど take という単語について調べたり考えたりしていたところだったこともあり,この質問を何気なくピックアップして回答した次第ですが,このような反響をいただいたことに驚いています.

そもそも質問が良質でした.多くの英語学習者の共感を呼ぶ「英語に関する素朴な疑問」だったと思います.

私は本ブログや mond やその他の様々な媒体で日々「hel活」 (helkatsu) を展開していますが,とりわけ中高生が抱くような「英語に関する素朴な疑問」を重視しています.それに答えようとする営みは,英語史や英語学の最も実践的な形だと考えているからです.回答を試みたとしても,必ずしも解決する問題ばかりではなく,むしろさらに難解な問題を招いてしまうことも多々あるのですが,少なくともコトバについて考える貴重な機会となります.

これまでに mond で100問以上の「英語に関する素朴な疑問」に回答してきましたが,とりわけ多くの反響をいただいた過去回答を5つピックアップしてみます.日曜日の読み物としてどうぞ.

・ mond 「なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?」への回答

・ mond 「英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか.」

・ mond 「that に接続詞としての用法が生じたのに対し,this にそれが生じなかったのはなぜでしょうか.」

・ mond 「どうして英語には冠詞がいるのでしょうか? なくても意味が通じるような気がします」

英語学習者の皆さんにおかれましては,ぜひ「英語に関する素朴な疑問」を大切にしていただければと思います.Take an umbrella with you. に関するおおもとの質問を提供してくれた中学生,それを mond に投稿された質問者の方,X上で感想コメントをいただいて拡散してくださった皆さん,ありがとうございます.そして,新たな「英語に関する素朴な疑問」の良問を mond にてお待ちしております!

2025-11-29 Sat

■ #6060. Lady Thorn Rhododendron Dell --- ダニーデン郊外 Port Chalmers のツヅジ庭園より [dunedin][helwa][greek][combining_form][etymology]

一昨日,Dunedin の郊外の Port Chalmers という港の村へ遠足に出かけてきました.かつては Dunedin の外港としておおいに栄えたようですが,今ではこぢんまりとした可愛らしい小村です.高台には元 Port Chalmers 市長夫人の Lady Thorn が作ったツヅジ庭園があり,村の憩いの場となっています.Lady Thorn Rhododendron Dell という舌を噛みそうな名前の庭園です.上掲は入り口の門の前の写真です.門に掲げられた記念碑の文章を掲載します.

THIS RHODODENDRON DELL

WAS ESTABLISHED IN 1990 IN RECOGNITION OF

LADY THORN'S COMMITMENT AND SERVICE

TO THE PORT CHALMERS DISTRICT.

LADY THORN, WIFE OF SIR JOHN SAMUEL THORN,

THE MAYOR OF PORT CHALMERS FROM

1956 TO 1989, GAVE OF HER TIME AND TALENTS

IN MANY COMMUNITY ORGANISATIONS

IN THE PORT CHALMERS DISTRICT.

"A LADY WHO GAVE SO MUCH TO SO MANY"

THIS PLAQUE WAS ERECTED BY

THE PORT CHALMERS AND DISTRICTS LIONS CLUB.

美しい庭園の呼び物は「ツツジ,シャクナゲ」.英語では rhododendron とギリシア語系のおどろおどろしい4音節語です.azalea も「ツツジ」と訳されますが,これは「オランダツヅジ」のことで,Rhododendron 属の下位区分に入ります.

ギリシア語で rhodó- は「バラ」を意味し,英語の連結形 (combining_form) としては「バラ色;赤」を意味します.dendron は「樹木」を意味します.それぞれ日常英単語の rose, tree ともおそらく語源的関係があり,要するに rose tree を学名らしくギリシア語で表現したものが rhododendron ということです.

この庭園は高台にあり,Port Chalmers の村が一望できるロケーションということで,12分ほどの Port Chalmers の紹介動画を作ってみました.Voicy のプレミアムリスナー限定配信の helwa で公開しています.一昨日の helwa 配信回「【英語史の輪 #0373】マルチ配信,大阪トークイベント,電子書籍化」よりご覧ください.

2025-11-28 Fri

■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]

明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.

OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.

この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.

この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.

さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.

また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.

加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.

しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.

この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.

2025-11-27 Thu

■ #6058. 『いのほたなぜ』刊行記念 --- 大阪トークイベントと電子書籍化のお知らせ [notice][inohotanaze][inoueippei][inohota][youtube]

井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社,2025年)が10月15日に刊行されてから,早いもので1ヶ月以上が経過しました.おかげさまで多くの方にご好評をいただいており,心より感謝申し上げます.今回は,本書に関する直近のお知らせを3点,まとめてご報告します.

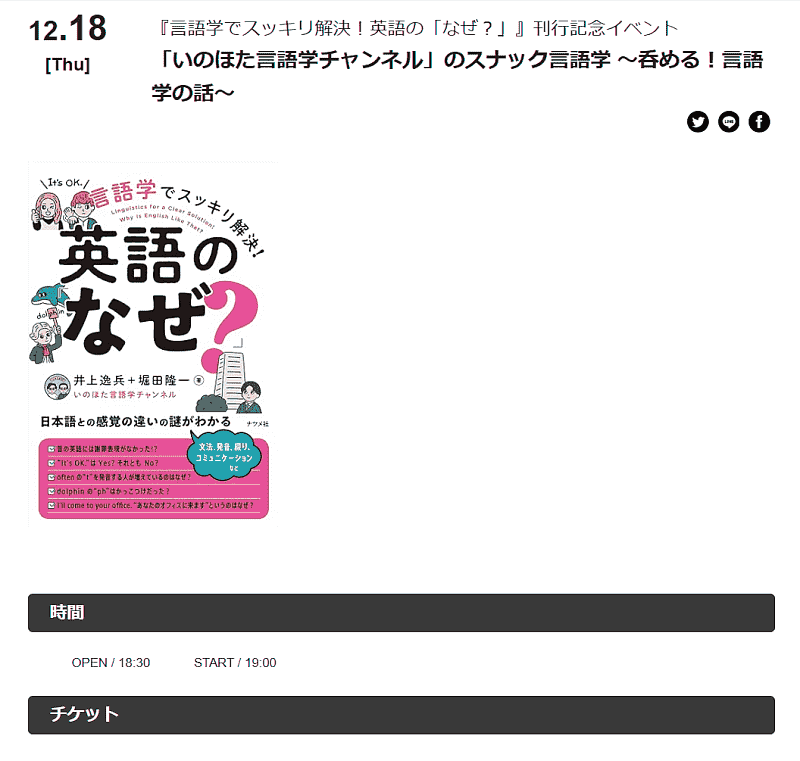

【 トークイベント 】

12月18日(木)19:00より,大阪梅田のライヴハウス梅田 Lateral にて新刊書「いのほたなぜ」の刊行記念トークイベントを開催します(後日アーカイヴ視聴も可).井上&堀田(堀田はリモート出演)が新刊書について語り尽くします.お題は「「いのほた言語学チャンネル」のスナック言語学 〜呑める!言語学の話〜」です.

当日は,井上さんと私・堀田隆一(私は海外よりリモート参加)の2人が登壇し,新刊書について大いに語り尽くします.本イベントは,そもそも2人の YouTube チャンネル「いのほた言語学チャンネル」から派生した書籍の刊行を記念してのトークです.書籍のタイトルが示す通り,「英語のなぜ」を言語学の視点からスッキリ解決し,その知的好奇心を「肴」に,文字通り「呑める」ようなざっくばらんなトークを展開しよう,という趣向です.

井上さんは現地会場にてサイン会も実施される(!)とのことですので,関西方面にお住まいの皆様,ぜひともこの機にお運びください.書籍をいまだお読みでない方はもちろん,既にお読みいただいた方にとっても,本書をより深く楽しむための裏話が聞ける貴重な機会となるはずです.

詳細とお申し込みは,以下の梅田 Lateralのサイトをご参照ください.3週間後,皆さんとお目に掛かるのを楽しみにしています!

【 電子書籍が出ました 】

一昨日の11月25日,本書の電子書籍が出ました! 10月15日の刊行以来ご好評につき,電子書籍化されることになり,11月25日より電子版でもお読みいただけるようになった次第です.Amazon より,あるいはナツメ社の本書紹介ページ経由でご入手いただけます.

【 本書に関する熱いコメントや書評 】

本書に関する好意的なコメントや書評も多く寄せられてきています.ここでは,heldio/helwa のコアリスナーお2方によるの note 上の熱い書評をご紹介します.

・ heldio/helwa リスナーの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)が,ご自身の note にて「いのほたなぜ」へのレビュー記事「『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を読んで、英語の世界を散歩しよう」を公開されています.特に高校生から大学の新入生くらいに届いてほしい,という熱いメッセージをいただきました.その通り,その通りと頷きつつ拝読しました.

・Grace さん さんも,ご自身の note にて「いのほたなぜ」へのレビュー記事「いのほたなぜ~言語学の世界へようこそ~」を公開されています.皆でコトバの問題を「深掘り」ましょう,という本書のメッセージをスマートに読み解いていただきました.

以上,「いのほたなぜ」が盛り上がってきています! 「いのほたなぜ」の紹介ページには,本書とオリジナル YouTube 配信回を紐付けたリンク集などもありますので,ぜひそちらも訪れていただければ.引き続き「いのほたなぜ」をよろしくお願いいたします.

2025-11-26 Wed

■ #6057. heldio 本・再放送の配置換えをしています [notice][heldio][helkatsu][youtube]

毎朝6時に配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」は,本ブログの姉妹版として,リスナーの皆様に支えられながら日々継続しています.

heldio は基点プラットフォームとして主に Voicy より配信されていますが,英語史音声コンテンツの裾野を広げるという目的から,様々な音声・動画プラットフォームへもマルチ配信を行なってきた経緯があります.例えば,この16ヶ月ほどは stand.fm のチャンネルから heldio 再放送を約3年遅れで毎日お届けしてきましたし,YouTube, Spotify,Amazon Music,Apple Podcast といったポッドキャストサービスへも(半)自動的に新旧のコンテンツを転送してきました.

マルチ配信の試みはhel活の普及にとって明らかに有効なのですが,いくつかの点で複雑化を招いていました.具体的には,(1) 各プラットフォームへの配信を異なるタイミングで始めたこと,(2) 本放送シリーズと再放送シリーズの関係が複雑になったこと,の2点です.この複雑さは,リスナーの皆様のみならず,コンテンツを管理する私自身にとっても,把握し管理するのがなかなか大変になってきたという事情があります.そこでこのたび heldio マルチ配信の「配置換え」を行なうことにいたしました.昨日の11月25日より,つまり heldio の最新回 #1640 より,新しい配置でのマルチ配信を試験的に開始しています.

配置換えの基本方針は次の通りです.

・ これまで通り Voicy を基点プラットフォームとする.プレミアム限定配信や有料の回を除く,すべての過去回はこれまで通り Voicy にアーカイヴとして保存され続けます.そして,本日以降の毎朝6時に配信される最新回も Voicy から配信され続けます.概要欄やその他でお知らせする情報を含め,Voicy からのお知らせが最も新しく最もリッチな情報となります.Voicy での配信が基点となり,その同じ音源や情報が他のプラットフォームへも転送されることになります.配信回のコメントを通じたコミュニケーションやhel活のコミュニティ活動やイベントなどの中心は,従来通り Voicy にあります.

・ stand.fm の活用強化.stand.fm は,これまで主に約3年遅れの再放送を毎日お届けするプラットフォームとして活用してきましたが,今後は Voicy と同様に本放送も毎日合わせてお届けしていきます.当面,本放送は毎朝6時に,再放送は毎晩6時に配信していく予定です.これにより,stand.fm ユーザーの方々にも,最新の heldio を手軽にお聴きいただけることになります.

・ ポッドキャスト連携.YouTube,Spotify,Amazon Music,Apple Podcast の各ポッドキャストでは,原則として stand.fm で配信された本放送や再放送が,そのまま(半)自動的に転送されたものをお聴きいただくことになります.

・ チャンネルタイトルの変更.上記の配置換えに伴い,Voicy 以外のプラットフォームでのタイトルは「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」に変更します.

新体制での各プラットフォームのチャンネルタイトルとリンクを以下にまとめておきます.

【 現在進行中のレギュラーな音声配信のソース heldio/helwa 】

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時配信)

・ Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円;ただし初月無料サービスあり)

【 上記 heldio と同一の本放送(毎日6時配信),および約3年遅れの heldio 再放送(毎日18時配信) 】

・stand.fm 「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」

・YouTube Podcast 「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」

- 以前のチャンネルも「##1382-1644 from 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として残しています.

・ Spotify 「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」

- 以前のチャンネルも「##1382-1644 from 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として残しています.

・ Amazon Music 「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」

・ Apple Podcast 「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」

【 上記の文字起こしサービス付き音声プラットフォーム 】

・ Listen 「【本・再放送】英語の語源が身につくラジオ (heldio)」

9ヶ月ほど前の「#5769. 堀田隆一による英語史関連の音声配信プラットフォームの現在地まとめ」 ([2025-02-11-1]))でも現状整理をしましたが,heldio 配信は様々な遍歴を経てきました.英語史に関する情報を広く深くお届けするために,今後も引き続き Voicy を中心としつつも,その他様々なプラットフォームでも展開していく所存です.

Voicy が hel活コミュニティのベースであり,最も新しい情報源であることは変わりありませんが,皆様のライフスタイルに合わせて,最適なプラットフォームにて heldio の聴取を継続していただければ幸いです.今後ともご愛聴のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

2025-11-25 Tue

■ #6056. 英語史研究と英語教育の接点を求めて --- 長崎県上五島にて [notice][hee][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][elt][lexical_stratification][vocabulary]

先日,長崎県の五島列島に位置する新上五島町の小・中・高の英語教員を対象とした研修会にて,お話しする機会をいただきました.私自身は目下海外滞在中ということで,Zoom でつないでのリモート研修会となりましたが,画面越しの交流を通じて,主催の先生をはじめとする参加された先生方お一人お一人の英語教育への熱意が伝わってきて,大変実り多い時間となりました.

研修会のテーマは「『英語語源ハンドブック』で学ぶ英語語彙史と授業への応用」でした.私の研究分野である英語史,とりわけ語彙史の知見を,小・中・高の英語授業でいかに活かせるか,という問題について,『英語語源ハンドブック』の記述を参照しつつ,具体的な単語に注目してアイディアを出してみました.研修会後半のディスカッションでは,参加された先生方からも具体的な発展案などのアイディアやコメントもいただきました.結果として,英語史研究と英語教育が交差する貴重な機会となったと感じています.

研修会では,特に英語語彙の世界性 (cosmopolitan_vocabulary) に注目しました.英語は語彙でみるかぎり決して "pure" な言語ではなく,歴史的に他言語から語彙を大量に借用してきた "hybrid" な言語です.その最たる例が,ノルマン征服 (norman_conquest) 以降にフランス語から大量に入ってきた語彙です.たとえば,calf (生きた子牛)と veal (子牛の肉),deer (生きた鹿)と venison (鹿の肉)のように,動物とその肉を表わす語が,英語本来語系列とフランス借用語系列に分裂している例は,英語史における鉄板ネタです.

このような言語の歴史的背景を学校の英語の授業で伝えることには,大きな意義があります.1つには,英語が純粋で「偉い」言語だという思い込みから,教員も生徒も解放されることです.現代世界において英語は「絶対的王者」の地位にあるとはいえ,歴史を紐解いてみれば,紆余曲折を経てきた言語であり,語彙的には "hybrid" な言語でもあり,「偉い」という形容詞とは相容れない性格を多々もっている言語なのです.歴史を知ると,英語とて実はさほど身構えるほどの相手ではない,と肩の力が抜けていくはずです.

また,上記の「動物と肉の単語」の例1つをとってみても,歴史・文化の学びにつながることはもちろん,さらには国語科の話題としての「語彙の3層構造」,すなわち日本語の和語・漢語・外来語の区分の問題にもシームレスに接続していきます.英語史は,英語科という1科目にとどまらず,歴史科や国語科とも連携していくハブとなり得るのです.

今回の研修会は,英語史研究が小中高の教育現場と結びつき,互いに学び合い,高め合うことができる「接点」が存在することを確信する機会となりました.この知的な刺激を糧に,今後も英語史の知見を様々な形で社会へ還元していく活動(=hel活)を続けていきたいと思っています.改めまして,主催者の先生,参加された先生方に心より感謝申し上げます.

2025-11-24 Mon

■ #6055. 人称代名詞が修飾されるケース [personal_pronoun][adjective][sobokunagimon][definiteness][determiner][article]

先日,知識共有サービス mond に「なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?」という質問が寄せられました.人称代名詞は「定」 (definiteness) の意味特徴をもち,かつ主たる機能が「指示」であるという観点から回答してみました.今回の回答は,とりわけ多くの方々にお読みいただいているようです.こちらより訪れてみてください.

その回答の最後に Quirk et al. の §6.20 を要参照と述べました.該当する部分を以下に引用しておきます. "Modification and determination of personal pronouns" と題する節の一部です.

In modern English, restrictive modification with personal pronouns is extremely limited. There are, however, a few types of nonrestrictive modifiers and determiners which can precede or follow a personal pronoun. These mostly accompany a 1st or 2nd person pronoun, and tend to have an emotive or rhetorical flavour:

(a) Adjectives:

Silly me!, Good old you!, Poor us! <informal>

(b) Apposition:

we doctors, you people, us foreigners <familiar>

(c) Relative clauses:

we who have pledged allegiance to the flag, . . . <formal>

you, to whom I owe all my happiness, . . . <formal>

(d) Adverbs:

you there, we here

(e) Prepositional phrases:

we of the modern age

us over here <familiar>

you in the raincoat <impolite>

(f) Emphatic reflexive pronouns . . .:

you yourself, we ourselves, he himself

Personal pronouns do not occur with determiners (*the she, *both they), but the universal pronouns all, both, or each may occur after the pronoun head . . .:

We all have our loyalties.

They each took a candle.

You both need help.

さすがに定冠詞を含む決定詞 (determiner) が人称代名詞に付くことはないようですね.人称代名詞がすでに「定」であり,「定」の2重標示になってしまうからでしょうか.人称代名詞の本質的特徴について考えさせられる良問でした.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-11-23 Sun

■ #6054. turn を自動詞の「変わる」で使うとき,補語にくる名詞は不定冠詞を付けないのはなぜですか? [sobokunagimon][article]

先日,heldio/helwa コアリスナーの umisio さんより質問が寄せられました.

turn を自動詞の「変わる」で使うとき,補語にくる名詞は不定冠詞を付けないのはなぜですか?

確かに「#1347. a lawyer turned teacher」 ([2013-01-03-1]) で取り上げた例を含め,turn の補語には冠詞が付かないのが普通ですね.考えてみれば,なるほど,妙な現象です.a poacher turned gamekeeper 「密猟者転じて猟場番」,turn traitor to ... 「...を裏切る」などの表現が挙がってきます.OED を参照すると,歴史的には不定冠詞の付く例も散見されますが,turn wiseman, turn monster, turn coward などの無冠詞の例が近代英語期に確かに見られます.

他の多くのヨーロッパ諸語とは異なり,英語では補語に立つ可算名詞単数には冠詞を付けるのが普通です.Otani is a baseball player. や Otani is the man. のようにです.しかし,補語(あるいは補語的な同格表現)が唯一無二の役割 (unique role) を帯びている場合には,冠詞が付かないことがあります.Quirk et al. (§5.42) より例を挙げてみます.

Maureen is (the) captain of the team.

John F. Kennedy was (the) President of the United States in 1961.

As (the) chairman of the committee, I declare this meeting closed.

They've appointed Fred (the) treasurer, and no doubt he will soon become (the) secretary.

Anne Martin, (the) star of the TV series and (the) author of a well-known book on international cuisine, has resigned from her post on the Consumer Council.

なるほど,その通りとは思います.しかし,問題の a lawyer turned teacher や turn traitor の補語が「唯一無二の役割」を表わしているかといえば,そのようには解釈できません.実際,Quirk et al. は同箇所の注 [b] にて,次のように但し書きを付しています.

The complement of turn (cf 16.22) is exceptional in having zero article even where there is no implication of uniqueness:

Jenny started out as a music student before she turned linguist. BUT: . . . before she became a linguist.

turn traitor (to) については,コロケーションとして固定しているからという説明も可能かもしれませんが,それ以外の例については,やはり説明が欲しいところです.turn traitor (to) がモデルとなって,それ以外の表現にも波及した,と考えるならば,それは実証する必要があります.あるいは,OED に1582年の初例として turne Christian が挙げられていることから,補語として形容詞兼名詞が立つケースが契機となって,今回のような不規則な語法が生まれた,とも考えられるかもしれませんが,現段階では思いつきの仮説にすぎません.いまだ謎です.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-21 Fri

■ #6052. 「いのほた」で冠詞に関する回がよく視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][article][grammaticalisation][sobokunagimon][demonstrative][information_structure]

11月16日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が公開されました.テーマが「冠詞」 (article) という大物だったからでしょうか,おかげさまでよく視聴されています.今朝の時点で視聴回数が1万回を超えており,コメント欄も活発です.

冠詞 (the, a/an) は英語学習者にとって永遠の課題です.冠詞というものがない日本語を母語とする者にとって,とりわけ習得の難しい項目です.私も,なぜ英語にはこのような厄介なものがあるのだろうか,とずっと思っていました.今思うに,これは根源的な問いなのでした.

なぜ冠詞があるのか.この問いは,英語史の観点から紐解いてみると,まず驚くべき事実から始まります.定冠詞 the に相当する要素は,英語を含む多くのヨーロッパ語において,必ずしも最初から存在していたわけではないのです.歴史の途中で,それも比較的後になってから用いられるようになった「新参者」なのです.

古英語の時代にも,the に相当する形式は確かに存在しました.ただし,それは現代的な確立した用法・品詞として使われていたわけではなく,その前駆体というべき存在にとどまっていました.もともと「あれ」「それ」といった意味を表わす指示詞 (demonstrative) だったものが,徐々にその指示力を失い,単に既知のものであることを標示する文法的な要素へと変化していった結果として生まれたものです.このような,もともとの意味が薄まり,文法的な機能をもつようになる変化を「文法化」 (grammaticalisation) と呼んでいます.これは英語の歴史において非常に重要なテーマであり,本ブログでも度々取り上げてきました.

この歴史的な経緯を知ると,最初の素朴な疑問「なぜ冠詞があるのか」は,「なぜ英語は,わざわざ指示詞を冠詞に文法化させる必要があったのか」という,より深い問いへと昇華します.なぜなら,冠詞のない日本語話者は,冠詞のない世界が不便だとは感じていないからです.

この問いに対する1つの鍵となるのが,日本語の助詞「が」と「は」です.動画では,この「が」「は」の使い分けが,英語の冠詞の役割と似ている側面があることを指摘し,情報構造 (information_structure) の観点から議論を展開しました.

冠詞の最も基本的な役割は,話し手と聞き手の間ですでに共有されている情報(=旧情報)か,そうでない新しい情報(新情報)かを区別することにあります.この機能は,日本語の「が」「は」が担う役割と見事にパラレルなのです.日本の昔話を例にとってみましょう.

昔々あるところに,おじいさん(=新情報)とおばあさん(=新情報)がいました.おじいさん(旧情報)は山へ芝刈りに,おばあさん(=旧情報)は川へ洗濯に行きました.

英語にすると,第1文では不定冠詞が,第2文では定冠詞が用いられるはずです.それぞれ日本語の助詞「が」「は」に対応します.

この日本語の「が」「は」の使い分けにみられる新旧情報の区別をしたいというニーズは,言語共同体にとって普遍的なものです.しかし,そのニーズを満たすための手段は,言語ごとに異なっている可能性が常にあります.日本語はすでに発達していた助詞というリソースを選び,英語はたまたま手近にあった指示詞の文法化という道を選んだ,というわけです.

この事実は,英語の冠詞の習得に苦労する私たちに,ある洞察を与えてくれます.英語の冠詞の使い分けを理解するには,その背景にある情報の流れ,すなわち情報構造を理解する必要がある,ということです.英語の冠詞の感覚は,日本語母語話者が無意識のうちに「が」「は」を使い分けている,あの感覚と繋がっているのです.

言語は,その話者たちのコミュニケーションのニーズと,その時代に利用可能な言語資源が複雑に絡み合って形作られていきます.ある意味では実に人間くさい代物なのです.ぜひこの議論を動画でもおさらいください.

2025-11-20 Thu

■ #6051. NZE の起源をめぐる4つの説 [new_zealand_english][australian_english][cockney][dialect_contact][dialect_mixture][koineisation]

連日参照している Bauer に,ニュージーランド英語の起源をめぐる4つの学説が紹介されている (420--28) .いずれもオーストラリア英語を横目に睨みながら,比較対照しながら提唱されてきた説である.なお,両変種を指す便宜的な用語として Australasian が用いられていることに注意.

1. Australasian as Cockney

オーストラリア英語は18世紀のロンドン英語(Cockney の前身)にルーツがあるのと同様に,ニュージーランド英語は19世紀のロンドン英語にルーツがある.両変種に差異がみられるとすれば,それは18世紀と19世紀のロンドン英語の差異に起因する.(しかし,ニュージーランド移民は Cockney ではなく,むしろ Cockney を軽蔑していたとも考えられており,この説の信憑性は薄いと Bauer は評価している.)

2. Australasian as East Anglian

Trudgill が示唆するところによれば,オーストラリア英語とニュージーランド英語の発音特徴は,ロンドン英語ではなく East Anglian に近いという.ただし,Trudgill は,直接 East Anglian から派生したと考えているわけではなく,ロンドン英語を主要素としつつ,East Anglian を含むイングランド南東部の諸方言英語が混合してできた "a mixed dialect" だという意見だ.(Bauer は,取り立てて East Anglian を前面に出す説に疑問を呈している.他の方言も候補となり得るのではないか.)

3. The mixing bowl theory

オーストラリア英語やニュージーランド英語は,諸方言が合わさってできた方言混合 (dialect_mixture) である,という説.Bauer は,もっともらしい説ではあるが,ランダムな混合だとすれば両変種が非常に類似しているのはなぜか疑問が残ると述べている.一方,Trudgill は koineisation の用語で,両変種の類似性を説明しようとしている.

4. New Zealand English as Australian

ニュージーランド英語は,オーストラリア英語から派生した変種である.きわめて分かりやすい説で,Bauer は "The influence of Australia in all walks of life is ubiquitous in New Zealand" (427) と述べつつ,この説を推している.ただし,ニュージーランド人の感情を考えると慎重にならざるを得ないようで,"it is politically not a very welcome message in New Zealand. I shall thus try to present this material in a suitably tentative manner" (425) とも述べている.それでも,結論部では次のように締めくくっている (428) .

I do not believe that the arguments are cut and dried, but it does seem to me that, in the current state of our knowledge, the hypothesis that New Zealand English is derived from Australian English is the one which explains most about the linguistic situation in New Zealand.

この話題は先日 heldio でも要約して「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」として配信したので,ぜひお聴きいただければ.また,関連して,hellog 「#5974. New Zealand English のメイキング」 ([2025-09-04-1]) と「#1799. New Zealand における英語の歴史」 ([2014-03-31-1]) も要参照.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-11-19 Wed

■ #6050. ニュージーランドはアメリカ英語と距離を置きたい? [new_zealand_english][ame][sociolinguistics][americanisation]

ニュージーランドはオーストラリアとともに歴史的にイギリスとの結びつきが強く,話されている英語変種についても,明らかにイギリス系変種からの派生であり,アメリカ変種と比べると差がある.しかし,世界における米国(の英語)の圧倒的な影響力のもと,ニュージーランド英語もご多分に漏れず,主に語彙などで americanisation の気味がみられる.

ニュージーランド人にとって,英語のアメリカ化は現実としては受け入れざるを得ないところがあるだろうが,心情としてはあまり好ましく思っていない向きもありそうだ.アメリカ英語への嫌悪感や,あるいは逆に憧れは,世代によっても異なるだろう.Bauer は,ニュージーランド人の対アメリカ英語感情について,次のように述べている.

. . . there exists in New Zealand (as in Britain) an anti-American linguistic chauvinism which is entirely surprising in the light of the general use in the community of a number of forms which are American in origin. It is not clear how widespread these attitudes are in the community, but the fact that they exist is shown by the following extracts from Letters to the Editor of New Zealand periodicals:

Most of our worst grammatical or pronunciatory [sic] errors stem from America. (The Listener, 10 November 1973)

Why don't we improve our English instead of adopting a worse speech from a culture which branched off from England several centuries ago? (The Listener, 25 November 1978)

We are not Americans, and I know I for one do not like the way this country is trying to carbon copy itself with American influence. (The Otago Daily Times, 12 September 1984)

Bauer がニュージーランド英語を概説的に記述したのは30年以上も前のことでもあり,現状がどうなっているのか詳しくは分からない.ただし,とりわけ年配の人々が若者のアメリカンな言葉遣いを嘆かわしく思っている,という事情は今でも変わらずあるようである.関連して,heldio 配信回「#1631. アメリカ英語は嫌われ者?」もどうぞ.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-11-18 Tue

■ #6049. タスマン海をまたいでアチコチ移動する等語線 [dialectology][dialect][isogloss][new_zealand_english][australian_english][variety][geography][dialect_continuum]

ニュージーランド英語とオーストラリア英語の関係については,通時的に共時的にも様々な議論があり,考察すべき問題が多い.特にニュージーランド英語のほうは,オーストラリア英語にどれほど依存しているのか,あるいはむしろ独立しているのかという論点において,アイデンティティ問題と関わってくるので,議論が熱くなりやすいのだろう.両国の間に横たわるタスマン海 (the Tasman Sea) は,両サイドの英語変種を結びつけている橋のか,あるいは隔てている壁なのか.

この議論と関連して,興味深い事実がある.通常,海や川や山などの自然の障壁は人々の往来を阻みやすいため,そこが言語境界や方言境界となることが多い.とりわけ単語・語法の分布で考えるならば,等語線 (isogloss) が自然の障壁を越えていくことはあまりない,と言ってよい.タスマン海のような地理的に明らかに大きな断絶は,オーストラリア英語とニュージーランド英語を隔てる自然の障壁となるはずだ.

ところが,おもしろいことに,個々の単語・語法によって様相は異なるものの,両変種においては等語線が自然の障壁を越えている例がある.ニュージーランド側から見れば,等語線が国内にはなくタスマン海を西に渡ったオーストラリア側にある,という奇妙な現象が起こっている.

Bauer の挙げている例を見てみよう (413) .

Interestingly enough, some of the isoglosses distinguishing New Zealand English regional dialects cross the Tasman into Australia. Turner . . . comments that the construction boy of O'Brien is also found in Newcastle, New South Wales. Crib is also found meaning 'lunch' in Australia. Small red-skinned sausages are called cheerios in New Zealand, as they are in Queensland, but not elsewhere in Australia . . . . Polony, mentioned above as an Auckland word, is also found in Western Australia . . . . Slater, which is a widespread New Zealand English word, though originally from the South Island, is also found in New South Wales . . . . Blood nose 'nose bleed' is normal in New Zealand, but restricted to Victoria and South Australia in Australia . . . . New Zealand can thus be seen as part of a larger Australasian dialect area in more ways than just sharing vocabulary with Australia.

ちなみに引用内にある polony は「香辛料をたっぷりきかせた豚肉の燻製ソーセージ」,slater は「フナムシ,ワラジムシ」を意味する.食物や動物などの日常語は一般に方言差が出やすく,その点で上記の例も方言学の一般的な傾向を示しているといえるだけに,等語線が海を飛び越えている様が興味深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-11-17 Mon

■ #6048. 大学ジャーゴン --- オタゴ大学の大学案内より [university_of_otago][slang][register][sociolinguistics][abbreviation]

オタゴ大学の図書館に,新入生のための案内のパンフレットがあり,ふと手に取ってみた.そのなかに,UNIVERSITY JARGON と題するコラムがあった.大学での修学の仕方を手短かに教える内容だ.

UNIVERSITY JARGON

Starting to research your study options and already feeling lost in the jargon? Here are some common terms you're likely to come across.

A DEGREE is the qualification you complete at university. This is your overall PROGRAMME. Your degree will have an abbreviation such as BA, BSc or BCom. That's code for Bachelor of Arts, Bachelor of Science, or Bachelor of Commerce, and so on.

Some PROGRAMMES, such as Health Sciences First Year (HSFY), will lead on to many other degrees.

The SUBJECT you specialise in within your degree is called your Major. When you start your first year at university, choose three or four subjects you'd like to try. One will become your major.

In many degrees you can choose to have a MINOR as well. This is a subject you have stuided at each level, but not in as much depth as your major.

Each subject has LEVELS (100, 200, 300). The first courses youtake are called 100-level papers or beginner papers.

Each subject is divided into PAPERS. They are like topics within each subject --- the building blocks of your degree. They have codes like HIST 104, PSYC 201 and MART 304. The papers you choose each year are your course of study.

When you pass each paper, you get POINTS towards your degree. Papers are generally worth 18 points and a three-year degree needs 360 points. This usually consists of 20 papers, an average of 7 papers per year.

A DOUBLE DEGREE is when you study two degrees at the same time. There are also options to combine two majors from different degrees in a single four-year degree. These COMBINED DEGREES include Arts and Business, Arts and Science, and Business Science.

かなり複雑な履修システムをコンパクトに解説している文章だと思うが,新入生にとって初見で理解するのは容易ではないだろう.読み手の私は大学のシステムを理解しているので,これだけで分かるのだが,実際には凝縮しすぎているように思われる.たとえば major と specialise という jargons の意味は,相互に規定されるものであるから,同じ文に共起することによって,一方でともに理解しやすくなるという事情もあるかもしれないが,他方でいずれもチンプンカンプンとなってしまう恐れがある.

この文章は,個々の jargon を新入生のために解説している文章として読むのが普通だろうが,実は新入生に jargon とは何かを教える文章となっているのではないかとも解釈でき,おもしろい.つまり,ここで新入生を意味不明な jargon の羅列にさらすことによって,大学という特有の世界に誘い,仲間意識を醸成しようとしているのだ,と.

jargon の役割は,その意味が一見して自明ではないところに存する.jargons の羅列やその語彙体系は,独特で魅惑的な世界をちらつかせ,そこに引き寄せられる者のみに入会を許可する社会言語学的な機能をもっている.

関連して「#2410. slang, cant, argot, jargon, antilanguage」 ([2015-12-02-1]) を参照.

2025-11-16 Sun

■ #6047. yam 「ヤムイモ」の食レポ from NZ --- n の異分析の事例か? [metanalysis][etymology][loan_word][food]

NZ の食レポシリーズ.スーパーの野菜コーナーで,ボコボコした朱色の親指のような物体が箱に詰められているのが気になっていた(写真左).yam 「ヤムイモ,ヤマノイモ」だ.ヤムイモの名前は知っており,おそらくどこかで食べてきていると思うが,収穫された原型を見たことがなかったので,未知の食物を目にした感じがしていたのである.先日,いくつか買ってみた.

調べてみると,ローストしたり,ゆでて粉状にしたり,食べ方は多々あるようだが,他の野菜と炒めるのが簡単そうなので,野菜炒めでいただくことにした.皮がけっこう固く,しかも小さいものは親指大で小さめなので,包丁で剥くのが難しい.ジャガイモのように簡単にはいかないのだ.剥いてみると,白い可食部分が現われる(写真左).ジャガイモのようなさわり心地で,デンプン質であることが分かる.そのまま生でかじってみると固くてえぐい.スライスしたらますます小さくなり,炒めてみたは良いが,他の野菜に紛れて探さないと見つけられないほどに存在感が薄くなってしまった.十分に火を通すと柔らかくなり,えぐみも消えてうっすらと,サツマイモのような甘みが出る.だが,それ以上の感想は出てこず,今回はサツマイモの下位互換という評価にとどまった.もっとワイルドに行ったほうが良かったかもしれない.

yam は,日本ではあまり見ないが,世界の(亜)熱帯で広く分布しており,数百種類が確認されるという.大きさも色も味も異なるというので,今回食したのはどんな種類だったのだろうかと思っている.西アフリカ,インドア大陸,ベトナム南部,南太平洋に産する特定の種が美味だというが,これがそうだったのだろうか.味がサツマイモに近いので,アメリカ南部の英語ではサツマイモを指して yam というようだが,種としては別である.一方,私の好きなナガイモやトロロイモは仲間だという.

yam は,ミクロネシアやメラネシアにおいては,食物としてのみならず文化的にも重要で,大量に保有する者は社会的名声を得られるといい,収穫儀礼も盛大に行なわれるという.そんなに大事な作物だったのか,スマン.

気を取り直して yam の語源を『英語語源辞典』で調べてみた.西アフリカの現地語に由来するとされ,セネガル語で「食べる」を意味する nyami が参照されているが,よくは分かっていないようだ.ヨーロッパに入って,スペイン語では ñame (古くは†igñame),ポルトガル語 ihname,フランス語 igname となった.英語でも,1588年の以下の初例を含め初期の例は,現代の yam にはみられない語頭音節が加えられた形で現われ,inamy, nnames, iniamos など様々な綴字で文証される.

1588 A fruite called Inany [Italian Ignami]: which fraite is lyke to our Turnops, but is verye sweete and good to eate. (Hickock, translation of C. Federici, Voyage & Trauaile f. 18)

ところが,英語でも17世紀半ばからは,もともとの語頭音節が脱落した形が現われてくる.Yeams, jamooes, Yames, Yams, Jammes, Jambs, Guams などエキゾチック感が満載な綴字が次から次へと出現し,516通りの through とは別の意味で壮観といってよい.

発音上の問題は,なぜオリジナルの語頭音節が脱落したかである.『英語語源辞典』も OED もこれには触れていない.n の脱落が関わっている点で,すぐに思いつくのは,異分析 (metathesis) である.ひとまず他言語は考えず英語のみを念頭にシミュレーションしてみよう.例えば */iniam/ の語頭母音が曖昧化した */əniam/ のような原型を想定する.聞き手が,これを不定冠詞 an /ən/ が前置されたものと誤って解釈し,語幹を /iam/ として切り出してしまった,というそんなシナリオだ.いかだろうか.

本記事には heldio 版もあります.「#1629. yam を食べたけれど,語源のほうがおいしかった --- NZ食レポ」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-15 Sat

■ #6046. オタゴ大学 --- ダニーデンにあるニュージーランド最古の大学 [university_of_otago][new_zealand_english][sociolinguistics][history]

一昨日の heldio 配信「#1628. ニュージーランド最古のオタゴ大学の時計台の前より」は,NZの南島のダニーデンに位置するオタゴ大学(University of Otago)のキャンパスからお届けしました.大学のシンボルである時計台の前に広がる芝生より,この地の植民史と英語史に思いを馳せました.

Captain Cook (1728--79) が1769年にニュージーランドに訪れ,先住民のマオリ人と初めて接触した後,この地はヨーロッパ人たちにとって鯨やアザラシの漁場となりました.その後,1840年に正式にイギリスの植民地となり,主にイギリス人による植民が一気に進みました.その後間もない1869年には,ダニーデンにニュージーランド最古の大学としてオタゴ大学が創立されました.このスピーディな展開には驚くばかりです.背後には初期移民たちの宗教上の情熱,啓蒙思想,勤勉さがあったのですが,その程度がいかに凄まじかったかが想像されます.

オタゴ大学の創立,より広くはダニーデンという町の建設に関わった初期移民の顔ぶれを見ると,スコットランド一色であることがわかります.初代学長を務めたのは,熱心な聖職者であった Thomas Burns (1796--1871) です.彼は,スコットランドを代表する詩人 Robert Burns (1759--96) の甥にあたります.

また,私が愛着を感じてやまないのは,このオタゴ大学の時計台が,私の母校でもあるスコットランドのグラスゴー大学の建築様式にインスピレーションを受けているという事実です.ダニーデンの町並み全体が,スコットランドの首都エディンバラを思わせる一方で,この大学の時計台はグラスゴーの雰囲気を纏っているのです!

この大学の歴史を語る上でもう1つ見逃せないのが,女性の入学を許可したことです.1871年の新体制において,オタゴ大学は,イギリス帝国内で初めてすべての階層の女性に学びの扉を開いた大学となりました.

もう1点,同時代の大きな出来事として,この町の急速な経済発展を支えた1861年のゴールドラッシュがあります.これにより,オーストラリア人をはじめとして,遠く中国からも多くの人々が金に惹かれて流入しました.これは,スコットランド英語の影響が強かった,この土地の初期の英語に,オーストラリア英語や,さらに異言語との接触の機会を与えることになりました.ニュージーランド英語史上の重要な契機だったといってよいでしょう.

ダニーデンという都市とオタゴ大学は,英語史のメインストリームからは外れたニュージーランドという場所にありながらも,英語の拡散,変種の移植,方言・言語接触といった,英語史における社会言語学的な話題を凝縮して見せてくれています.

2025-11-14 Fri

■ #6045. 「湾」を意味する bay と bight [geography][etymology][kdee][cognate][oe][me][germanic][indo-european][heldio]

先日,ニュージーランドの南島,Christchurch からバスで南へ6時間ほどの Dunedin へ向かった.途中からは,左手の車窓に太平洋を眺めながらの旅だ.地図を見てみると,このルートの東海岸は,「湾」と呼ぶにははばかられるものの,緩やかに内側に湾曲している.後で知ったのだが,このような湾曲の海岸は,bay とはいわずとも bight と呼ばれるらしい.寡聞にして知らない英単語だった.英和辞典には「bay より大きいが奥行が浅い」と説明があった.典型例はオーストラリア南岸の大きな湾曲で,Great Australian Bight と呼ぶらしい.大きな湾としては他に gulf という英単語もあり,地理用語は難しい.

bight という単語を初めて聞いて直感したのは,bight とは語源的にも bay の親戚なのだろうということだ.gh と y は古英語レベルでは互いに異形態であることが多いからだ.

ところが『英語語源辞典』を引いてみて,まったく当てが外れた.これだから語源に関する直感や経験は当てにならない.やはりしっかり辞書で調べてみなければ,正確なとこころは分からないのだ.

まずは,馴染み深い bay のほうから.これは,そもそも本来語ではなく,中期ラテン語の baiam に由来し,古スペイン語での発展形 bahia から古フランス語 baie を経由して,中英語に bai として借用された.Polychronicon に初出している.さらに遡った語源については不詳で,謎の語のようである.

一方,今回注目する bight は,<gh> の綴字からほぼ確実に予想される通り,本来語だった.古英語 byht は「屈曲部,角」を意味し,中英語末期になって「海岸や川の湾曲部,湾」の語義を獲得したという.同根語としてドイツ語 Bucht やオランダ語 bocht があり,ゲルマン祖語形 *buχtiz が再建されている.さらに印欧語根 *bheug- "to bend" に遡り,これは英語の「お辞儀(する)」を意味する bow をも産出している.

常に語源辞典を引く習慣をつけないと引っかかってしまいます,という事例でした.本記事には heldio 版もあります.「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-13 Thu

■ #6044. 地域変種の差異がレジスターの差異に転嫁されるケース --- NZE の語彙より [new_zealand_english][vocabulary][register][lexical_stratification][ame_bre][synonym][variety]

New Zealand English を概説している Bauer が,北米英語の NZE への影響について考察している箇所で,同一指示対象に対して英米系語彙を使い分けている興味深い慣行に触れている (419) .

One interesting use of American vocabulary in New Zealand English is to provide high-style advertising terms. Given a pair such as torch and flashlight, the British version is the one most likely to be used in everyday speech, and the American one is likely to be used commercially, to make the product sound more appealing. Thus one would normally pull the curtains, but the shop might sell you drapes. Other pairs with a similar relationship are lift/elevator, nappy/diaper and possibly (although there may be a semantic distinction here) biscuit/cookie. Bayard (1989) comments on such pairs in some detail, pointing out that for younger speakers, the American member of such pairs, even if it is not widely used, is considered to be 'better' English (a term Bayard deliberately does not define more closely).

本来は英語の英米差という地域変種間の差異に基づくペア語彙が,NZE ではレジスター差を表わすために利用されている事例だ.より正確にいえば,日常用と商用というフィールドの差に利用されているといえるだろうか.

また,その際にどちらのオリジナル変種が日常用に対応しており,どちらが商用に対応しているのかもおもしろい問題だ.事実としては,イギリス系が日常用で,アメリカ系が商用となっているようだが,これはまた納得感がある.NZE の基本はイギリス系だが,商業が絡むとアメリカ系が入ってくる,というわけだ.

もしかすると,これは NZE に限らない現象かもしれない.variety の register 化,あるいは user variety の use variety 化などと呼べる興味深い現象だ.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-11-12 Wed

■ #6043. 続・なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

昨日取り上げた話題の続編.Dunedin への改名について,The Reed Dictionary of New Zealand Place Names で該当項目 (pp. 124--25) を調べてみると,Chambers や Thomas Burns の興味深いコメントが引用されていたので,以下に掲載したい.

Dunedin: Otago. The name originally intended for Otago's future capital was New Edinburgh, but at the happy suggestion of William Chambers --- then provost of Edinburgh, and one of the founders of the Edinburgh publishing house of W. & R. Chambers --- it was named Dunedin, which is the old Celtic form of the name of the capital of Scotland. When condemning the proposed title New Edinburgh, Chambers wrote:

The 'news' in North America are an utter abomination ... It will be a matter for regret if the New Zealand Company help to carry the nuisance to the territories with which it is concerned. If not finally resolved upon, I should strongly recommend a reconsideration of the name New Edinburgh, and the adoption of another, infinitely superior and yet equally allied to old Edinburgh. I mean the assumption of the name Dunedin, which is the ancient Celtic appellation of Edinburgh, and is now occasionally applied in poetic composition, and otherwise to the northern metropolis. (The New Zealand Journal, 8 July 1843, p. 170.)

Alfred H. Duncan wrote in The Wakatipians:

In the year 1860 Dunedin was but a small place of a few hundred inhabitants, and the streets were more like muddy swamps than anything else, and to that the city owed the name of Mud-Edin by which we were wont to call it in these days.

According to A.H. McLintock in The History of Otago, Chamber's (sic) suggestion was not taken up because of a feeling that George Rennie, who had promoted the settlement scheme, and the name New Edinburgh, should not be offended. However as Rennie's influence on the Otago Settlement waned, Cargill was able to press for a name change, supported by the Rev. Thomas Burns who wrote to Cargill on 14 Feburary (sic) 1845, 'Let the settlement be called Otago --- the town Dunedin, the River Matou and not Molyneux and so forth, keeping to Native names. I suppose we cannot discard N. E. altogether at first --- if we can I wd. by all means do it. I like Otago, N.E. always put me in mind of R. [Rennie] (poor man! he must be a mortified wight.).'

Oddly enough it seems to have been the renaming of the 'Matou' river which settled the issue. As the name Dunedin celebrated old Edinburgh, so the name Clutha, ancient name for the Clyde, complimented old Glasgow, and this, finally, seemed to meet with general approval.

エディンバラ市長からの提案,そしてオタゴ大学学長になるべき人物による最終的な支持を経て,New 付きの地名が消えていったことになる.ニュージーランドには確かに New の地名が少ない.ただし,国号の New Zealand そのものに New が含まれているのは,おもしろい.

・ The Reed Dictionary of New Zealand Place Names. 2002 ed. Ed. Peter Dowling. Auckland: Reed, 2002.

2025-11-11 Tue

■ #6042. なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

先日,Voicy heldio にて「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」を配信しました.今回の記事は,その音声配信に基づいています.

ニュージーランド南島の南に位置する町 Dunedin は,18世紀半ばにスコットランド移民によって築かれた町であり,当初は分かりやすく New Edinburgh と呼ばれていました.しかし,後に「新」を冠するこの名前は歴史の表舞台から姿を消し,Dunedin へと置き換えられることになります.この名称変更の背景には,おもしろい歴史があります.

そもそも Dunedin という名前はどこから来たのでしょうか.『英語語源辞典』によると,この地名はゲール語で "fort on the hill slope" 「丘の城塞」を意味する dùn eadain に由来し,故郷スコットランドの首都エディンバラを指す語でした.むしろ,現在通用されている Edinburgh は,ゲール語からの部分英訳ということになります.つまり,Dunedin は Edinburgh の古名・雅名となります.

この名前への変更を強く推したのが,エディンバラ市長だった William Chambers (1800--83) です.弟の Robert ともに出版社 W. & R. Chambers を設立した人物でもあります.彼は北米植民地で横行していた New ○○という地名を凡庸だとして嫌っており,ニュージーランドの町には,より歴史と由緒ある古い名前こそが相応しいと考え,Dunedin を提案したのです.

しかし,この提案に躊躇を示した人物もいました.その1人が,スコットランド自由教会 (Free Church of Scotland) の牧師であり,初期移民団の中心人物であった Thomas Burns (1796--1871) です.彼は地元の教会指導者としての役割のみならず,スコットランドを代表する詩人 Robert Burns (1759--96) の甥という血筋も持つ,文化的にも重要な人物でした.彼の名前に関する懸念は,エディンバラが文字通りに「丘の城塞」であるのに対し,ダニーデンはそうではないという点にありました.しかし,最終的には,地形よりも文化的・歴史的への価値が認められ,この都市の新しい名前が決定しました.

さて,この Thomas Burns の背景にある,スコットランド自由教会の歴史も重要です.彼らは1843年の「分裂」(Disruption) において,国家権力の教会への干渉に反発し,教会の独立を守るために立ち上がった長老派の牧師たちの一団でした.彼らは教会の独立だけでなく教育の独立も重視し,実際に Burns はニュージーランド最古の大学であるタニーデンにあるオタゴ大学(1869年設立)の初代学長を務めた人物でもあったのです.

地名1つをとっても,その背景には歴史のロマンと人間ドラマが隠されているものですね.スコットランドの歴史と誇りの詰まった Dunedin という地名に,改めて思いを馳せてみたいと思います.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-10 Mon

■ #6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][personal_pronoun][case][oe][indo-european][link][hel_education][sound_change][gvs]

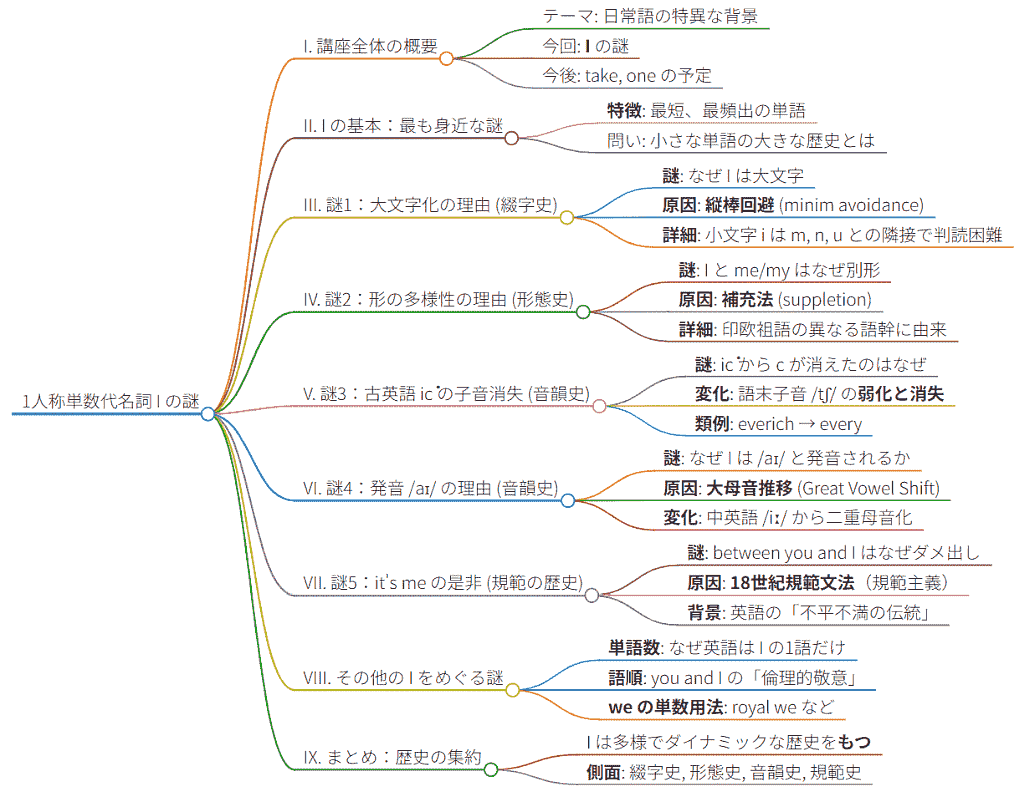

10月25日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第7回が,秋期クールの第1回として開講されました.テーマは「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」です.誰もが知る超基本語でありながら,英語史の観点から見ると,この小さな単語 I は,その短い生涯に多くのドラマを凝縮させていることが分かります.

今回の講座より,開講時間は 15:30--17:00 へと変更となり,また開講方式はオンラインのみとなりました.新しい形でのスタートとなりましたが,多数の方にご参加いただき,感謝申し上げます.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」を配信し,また hellog にて「#6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます」 ([2025-10-21-1]) を投稿していました.

1人称単数代名詞 I の歴史は,まさに英語史上の音変化の縮図といえます.古英語,この単語は ic という形をとっていましたが,中英語期から近代英語期にかけて数々の音変化が起こり,現代の形に繋がっていきました.

この第7回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第6回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

シリーズの次回,第8回は,11月29日(土)に「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」と題して開講されます.秋期クールは引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-11-09 Sun

■ #6040. 今朝の朝日新聞朝刊に「英語帝国主義」をめぐるインタビュー記事が掲載されています [notice][sociolinguistics][helkatsu][linguistic_imperialism][world_englishes][elf][elt][hel_education][demography][voicy][heldio]

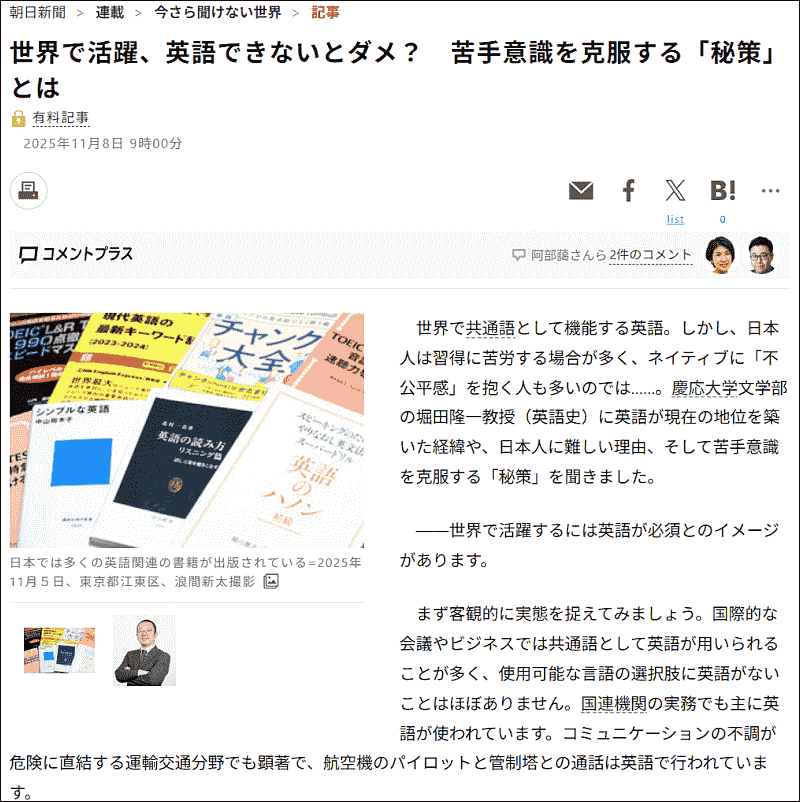

昨日11月8日(土),朝日新聞デジタル版にインタビュー記事「世界で活躍,英語できないとダメ? 苦手意識を克服する「秘策」とは」が公開されました.この記事は,同紙の連載企画「今さら聞けない世界」の一環として,各分野の専門家へのインタビューを基にして,編集されたものです.

先日,連載の担当者の方より,「英語帝国主義」を念頭に,世界における英語の位置づけと,その英語に対して私たちはどのように臨めばよいかについて伺いたいとのご連絡をいただき,このインタビューを実施した次第です.貴重な機会をいただき,朝日新聞の関係者の方々に感謝申し上げます.

昨日公開されたデジタル版は有料記事となっておりますが,フルバージョンでお読みいただけます.また,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に,同記事の短縮版が掲載される予定です.

さて,インタビュー(記事)の内容ですが,英語史研究者の立場から,英語が歴史を通じて築き上げてきた世界的な地位,日本語母語話者が英語学習で難しさを感じる構造的な要因,そして,苦手意識を乗り越えて自信をもって英語を使うための「秘策」についてお話ししました.

まず,国際的な舞台で英語が共通語 (lingua_franca) として機能しているという客観的事実をを確認しました.その上で,英語が世界的な地位を得た背景には,過去のギリシア語やラテン語など,かつての有力言語がたどった道筋と質的には同じ構造があることを指摘しています.特定の国家の政治的・経済的な力が,その言語の拡散を支えてきたという歴史的事実は,言語の力学を理解する上で重要です.この議論は,英語史における大きな論点の1つである「英語帝国主義批判」とも関わってきます.

次に,日本人にとって英語習得が難しいとされる構造的な理由についても触れました.日本語と英語は,発音や文法体系,語彙などの点で共通点が非常に少なく,言語の距離が遠いという事実があります.(数千年レベルで見れば)互いに方言といってよい関係にあるヨーロッパ諸語の母語話者と比べると,日本人が英語の習得に長い時間を要するのは,むしろ自然なことです.

さらに,単なる言語知識の問題を超えて,英米人と日本人の間には,コミュニケーションの土台となる宗教,歴史,文化,習慣の面での共通項も少なく,英語での会話における「作法」を知らないことが,習得のもう1つの大きな壁になっていることも指摘しました.欧州諸国の人々が英語での会話にあまり抵抗感がないのと比べると,日本人はいざ話そうとしたときに「そもそもどのように会話を始めたらよいのか」という戸惑いを感じやすいようです.

そして,記事のなかで最も注目していただきたいのが,苦手意識を克服し自信をもって話すための「秘策」です.具体的な内容はここでは伏せておきますが,英語史や社会言語学の知見に基づき,現在の世界の英語使用の実態に鑑みた,実践的なアドバイスとなっていると思います.鍵となるのは,世界の英語話者20億人のうち,英米人などの母語話者はマイノリティであるという事実です.

「英語帝国主義」については,本ブログでも linguistic_imperialism のタグの着いた記事をはじめとして,様々に議論してきました.ここでは Voicy heldio の関連回をご案内しておきたいと思います.ぜひお聴きいただければ.

・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」

・ 「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」

改めて,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に短縮版が掲載される予定ですので,そちらからもご一読いただければ幸いです.

2025-11-08 Sat

■ #6039. New Zealand English におけるマオリ借用語の発音をめぐる社会言語学 [sociolinguistics][new_zealand_english][maori][borrowing][loan_word][pronunciation][orthography][language_planning][writing][standardisation]

NZE には,マオリ語からの借用語が多く入っている.地名や人名などの固有名詞はもちろん,一般語も多く流入している.英語の文脈でマオリ借用語をどのように発音するか,という問題について,Bauer (398--99) が興味深い論点を示している.

The proper pronunciation of Maori is currently a controversial issue in New Zealand, and it is a subject on which feelings run high. The issue is at heart a political rather than a linguistic one, since it is clear linguistically that there is no good reason to expect native-like Maori pronunciation in words which are being used in English. None the less, it has the linguistic consequence that there is a good deal of variation in the way in which Maori loanwords are pronounced in English, with variants close to native Maori norms at the formal end of the spectrum, and much more Anglicised versions --- sometimes irregularly Anglicised versions --- at the other. To give some idea of the variation this can lead to, I present below a few place-names with a Maori pronunciation and one extreme English pronunciation. Variants are heard anywhere on the continuum between these two extremes.

この文章の後に具体例がいくつか挙げられているが,たとえばマオリ語でニュージーランドを表わす Aotearoa (長く白い雲の土地)は,マオリ語母語発音では /aːɔtɛːaɾɔa/ となり,これで発音する英語話者もいれば,そこから完全に英語化した /eɪətiəˈɹəʊə/ として発音する者もいる.また,この2つを両極として,中間的な発音も多数あり得るというのだから,揺れの激しさが想像される.

この揺れの背景には,英語とマオリ語の音韻体系の差異,マオリ語のリテラシー,オーディエンスへの配慮,マオリ語への立ち位置や思い入れ,言語計画・政策上の立場など,様々な言語学的,そしてなかんずく社会言語学的な要因が作用しているのだろう.国号の発音を1つとっても,そこに話者の態度や立場が色濃く反映している可能性があるということだ.

なお,マオリ語をローマ字で表記する際の綴字は,1830年代後半から1840年代までには標準化されていたという (Bauer 398) .意外と早かったのだな,という印象だ.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-11-07 Fri

■ #6038. New Zealand English における2音節発音の known, thrown, grown [new_zealand_english][vowel][syllable][pronunciation][sound_change][oe]

昨日の記事「#6307. New Zealand English における冠詞の実現形」 ([2025-11-06-1]) に続き,New Zealand English で聞かれる特徴ある発音について取り上げる.Bauer (391) に次のように記述がある.

There is a small set of words such as known, thrown, which are regularly pronounced with two syllables, allowing distinctions between such pairs as groan/grown.

LPD に当たってみると,それぞれ標準的な単音節発音の次に,§/ˈnəʊ ən/, §/ˈθrəʊ ən/, §/ˈgrəʊ ən/ と2音節発音も掲載されている,LPD における § 記号については,"Pronunciations which are widespread among educated speakers of British English but which are not, however, considered to belong to RP (Received Pronunciation) are marked with the symbol §." (xix) とあるので,イギリス英語でも非RP発音としては広く聞かれるもののようだ.

この2音節発音に思わず唸ってしまうのは,これがおそらく古英語以来の歴史的発音を由緒正しく引き継いでいるからだ.古英語では上記の動詞はいずれも強変化第7類に属し,過去分詞はそれぞれ knāwen, þrōwen, grōwen となる.MED で中英語の語形を確かめると,2音節目の母音を示唆する母音字が残っているものもあれば,残っていないものもある.少なくとも中英語期以降,単音節発音と2音節発音は variants としていずれも行なわれてきたことが分かる.

古英語から1千年の時間が流れ,かつ地中の裏側の対蹠地で話されている現代 NZE において,特徴的に2音節発音が残っているというのは感慨深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-11-06 Thu

■ #6037. New Zealand English における冠詞の実現形 [new_zealand_english][article][glottal_stop][consonant][vowel][phonetics][allomorph][phonetics][pronunciation]

冠詞 (article) (定冠詞と不定冠詞)の実現形は,英語の変種によっても,話者個人によっても,状況によっても様々である.典型的な機能語として強形と弱形の variants をもっているという事情もあり,状況はますます複雑となる(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])).さらに,後続語が子音で始まるか母音で始まるかによっても変異するので,厄介だ.

とりわけ定冠詞の実現形については,過去記事「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]),「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]),「#2236. 母音の前の the の発音について再考」 ([2015-06-11-1]) などを参照されたい.

さて,地域変種によっても実現形はまちまちのようだが,New Zealand English の状況を見てみよう.Bauer (391) によると,後続音によらず定冠詞は /ðə/ ,不定冠詞は /ə/ と発音される傾向があるという.ただし,母音が後続する場合にはたいてい声門閉鎖音がつなぎとして挿入される.

As in South African English . . . , the and a do not always have the same range of allomorphs in New Zealand English that they have in standard English. Rather, they are realised as /ðə/ and /ə/ independent of the following sound. Where the following sound is a vowel, a [ʔ] is usually inserted.

目下ニュージーランド滞在中で NZE を耳にしているが,そもそも冠詞は弱く発音されることが多く,どの変種でも variants が多々あることを前提としてもっていたので,さほどマークしていなかった.今後は意識して聞き耳を立てていきたい.

別途 LPD で the を引いてみると,次のようにある.

the strong form ðiː, weak forms ði, ðə --- The English as a foreign language learner is advised to use ðə before a consonant sound (the boy, the house), ði before a vowel sound (the egg, the hour). Native speakers, however, sometimes ignore this distribution, in particular by using ðə before a vowel (which in turn is usually reinforced by a preceding [ʔ]), or by using ðiː in any environment, though especially before a hesitation pause. Furthermore, some speakers use stressed ðə as a strong form, rather than the usual ðiː.

NZE に限らず,他の変種においても実現形は多様と考えてよいだろう.また,つなぎの声門閉鎖音の挿入も,ある程度一般的といってよさそうだ.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-11-05 Wed

■ #6036. 1分でわかる「英語のなぜ?」 --- 「いのほたなぜ」からの話題で YouTube ショートのシリーズを展開中 [inohotanaze][inohota][inoueippei][youtube][helshort][etymological_respelling][deixis][helkatsu]

10月15日に刊行された,井上逸兵さんとの初めての共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)(通称「いのほたなぜ」)について,本ブログでも何度かご紹介してきました.

出版社のナツメ社の編集者の方と著者2人で,ちょっとした試みを始めています.YouTube ショート動画のシリーズ「1分でわかる「英語のなぜ?」」です.本書で取り上げているトピックを厳選し,短尺動画で解説しています.実際には,編集者の方が生成AIを利用してほぼすべて作成し,最後に著者である井上&堀田が確認した上で,「いのほた言語学チャンネル」より公開しているという次第です.通常の YouTube 動画だけでなく,ショート動画という別形態でも情報発信していくことで,より広い層にリーチできるのではないかと期待しています.もちろん最終的には本書を手に取ってもらい,それ通じて言語学・英語学・英語史のおもしろさを1人でも多くの方に知ってもらいたい,というのが狙いです.ある意味では,新しいスタイルのhel活の試みです.

これまでに,上に掲げた2本のショート動画を公開しています.1つ目は「doubt の b はかっこつけだった?」です.「いのほたなぜ」では「dolphin の ph はかっこつけだった?」 (pp. 78--79) にて取り上げられている話題について,別の具体例を1つ挙げながらの紹介です.いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の問題です.綴られているのに発音しない黙字 (silent_letter) は,英語学習者泣かせですね.

2つ目は,本書の168--69頁で取り上げられている「なぜ英語では「あなたのオフィスに来ます」と言うのか」を題材としたショート動画です.英語の come と go の使い分けに関する直示性 (deixis) の問題です.日本語の「来る」「行く」とは使い方が異なり,やはり日本の英語学習者にとって混乱の種となりますね.

なお,「いのほた本」自体が「いのほた言語学チャンネル」に基づいているので,対応する(ショートではなく通常の)動画があります.関心をもった方は,ぜひ以下の2本をご覧ください.

・ 「#161. dolphin の ph は元は f,doubt の b は元はなかった!いったいなぜ???」

・ 「#253. come とか go とか this とか that とか単純そうに見えるけど,物理的空間と社会言語学と認知言語学の接点です」

本書で扱っているトピックは,このように単に豆知識にとどまらず,英語という言語の歴史的経緯やコミュニケーション上の社会的配慮を浮き彫りにするものです.新刊書は,井上さんの「言語の深層」と私の「英語の歴史」の2つの関心が融合しており,お互いの専門性がバランスよく反映された仕上がりになっていると自負しています.

ショート動画のシリーズは,今後も続いていきます.ぜひ,動画をご覧いただき,本書も手に取っていただければ幸いです.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-11-04 Tue

■ #6035. 英語史年表を作るのは難しい --- 「いのほたなぜ」の「超ざっくり英語史年表」制作裏話 [inohota][inohotanaze][inoueippei][timeline][historiography][notice][youtube][periodisation]

11月2日(日),井上逸兵さんと共著で上梓した『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を記念し,ホームグラウンドである YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて本書を紹介する回を配信しました.「#384. いのほた本は,世に問いたい言語学のひとつのかたち --- 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」です(16分半ほどの動画).ぜひご覧ください.

本書は,2人が3年半にわたり YouTube 上で対談してきた内容が凝縮されており,お陰様で発売早々から大きな反響をいただいています.本書の特設HPも開設していますので,こちらよりぜひご訪問ください.また,SNS などで,ハッシュタグ #いのほたなぜ を添えて,本書に関するご意見やご感想などをお寄せいただけますと幸いです.

さて,「いのほた」の最新回では,本書の構成について言及しつつ,私が担当した「超ざっくり英語史年表」 (pp. 6--9) の制作舞台裏を披露しました.これまでも英語史の略年表は様々な形で作ってきましたが,年表制作という作業には常に悩みがつきまといます.単なる年号の羅列以上の,厄介な問題を含んでいるのです.この点について掘り下げてみます.

年表を作るにあたり,まず歴史的な出来事には「線」を引きやすいものと,そうでないものとがあります.政治史や軍事史における事件,例えば1066年のノルマン征服 (norman_conquest) のようなものは,年号(そして日付まで)が明確に記録されており,年表に掲載する際に悩みはありません.「1066年,ノルマン征服」とズバッと書き込めばよいだけです.

ところが,言語変化を多く扱う英語史年表では,そうは単純にいかないことが多いのです.例として,英語史の最たる音変化の1つ,大母音推移 (gvs) を考えてみましょう.一般にこの変化は1400年頃から1700年頃にかけて,じっくり,ゆっくり起こったと説明されることが多いです.ここでの問題は,この変化の始まりと終わりが,特定の何年とは決められないことです.実際は1400年の元旦に始まったわけでも,1700年の大晦日に終わったわけでもありません.年表という2次元のレイアウトの制約の中で,どこに始まりと終わりを置くのか,あるいはどれくらいの時間幅で矢印を引くかというのは,その都度,苦渋の選択を迫られる作業となります.レイアウト上は,書き込む文字やイラストとの兼ね合いもあり,さらに問題は複雑化します.

年表制作における恣意性のもっと顕著な例として,英語史の開始年をどこに置くかという大きな問題があります.この問題の根深さは,hellog の periodisation のタグのついた各記事で見てきたとおりですが,年表に反映させるとなると,明示的に年号を示すことが要求されているようで,プレッシャーが大きいのです.伝統的に英語史の始まりは449年とされてきました.これは,アングロサクソン人と呼ばれる西ゲルマン人の一派が,ブリテン島へ本格的に来襲した年とされているからです.これをもって,アングロサクソン王国の始まり,ひいてはイギリスの始まり,そして英語の始まりと了解されてきたわけです.

しかし,言語プロパーの歴史を論じる立場からすると,この449年開始説はきわめて眉唾ものです.なぜならば,アングロサクソン人がまだ大陸にいたとされる448年と,ブリテン島に上陸したとされる449年とで,彼らの話していた言語自体は何ら変わっていないはずだからです.

言語は,社会的な事件によって急にその姿を変えるものではなく,あくまでゆっくりと変容していく連続体として存在しています.極論をいえば,英語の歴史は,印欧祖語まで(少なくともある程度は)地続きで繋がっていると理解できますし,さらに突き詰めれば,人類の言語の始まりにも繋がっている可能性があります.つまり,「○○語史の始まり」という区切りは,純粋な言語学的な考慮ではなく,その言語を話す集団の社会的な歴史,すなわち国史や政治史とシェアさせてもらう形で,便宜的に設定されているにすぎないのです.

ただ,とりわけ入門的な書籍に掲載する年表で「449年」などと明記しないと,「では,英語史はいつ始まったのですか?」という素朴な疑問にサラッと答えられなくなるため,伝統的な区切りをひとまず採用しているにすぎない,ということなのです.年表に書かれている年号は,学習の便宜という実用的な要請に応えるための妥協の産物といってよいものです.文章であれば「~年頃」などといった表現で逃げることができるのですが,年表という形式では,どうしても数直線の上にピンポイントで明示的に配置するといったデジタルな感覚が強く,それゆえに悩ましいのです.言語の歴史は,革命のような劇的な断絶ではなく,ゆっくりと変化していくファジーな世界です.そのことを理解した上で,本書の「超ざっくり英語史年表」に目を通していただけると,より深く英語史というものに思いを馳せることができるかと思います.

新刊書「いのほたなぜ」に関する話題は,引き続き「いのほた言語学チャンネル」や hellog その他の媒体で繰り広げていくつもりです.関連情報はすべて特設HPにまとまっていますので,日々そちらをご覧ください.よろしくお願い致します.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-11-03 Mon

■ #6034. khelf 寺澤志帆さんの「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が開始から半年 [khelf][kdee][helkatsu][spelling_pronunciation_gap][terasawashiho][etymological_respelling][spelling][orthography]

khelf の寺澤志帆さんの連載企画「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が,11月1日に公開された記事「160. anemone ―発音は/ənéməni/―」をもって,開始から丸半年を迎えました(おめでとう!).筆者曰く,

今日で「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」連載から半年が経ちました。気の向くまま(時折休みつつ)地道に続けてきましたが、半年で進んだのはなんと44ページ目まで。1年経過したときにAで始まる語を読み終えているのか、それとも立ち止まりすぎてAからまだ抜け出せていないのか、どうぞ気長にお楽しみください。

いまだ A の項目から抜け出せていない旨が述べられていますが,すでに160を越える英単語語源エッセイが公開されており,連載として安定感が出てきました.英語史的には第一級のおもしろさです.英単語の語源,とりわけ綴字に関心のある方は必読です.定期購読のために RSS フィードも用意されています.

この連載が学術的な価値をもっているのは,信頼のおける『英語語源辞典』(研究社)が基盤にあるからということもありますが,研究者としての寺澤さんの学究的姿勢が現われているからです.常に OED をはじめとする各種の専門的な文献を参照し,「裏取り」をしたり,諸説を比較検討したりするのは,それ自体が学術活動です.

連載開始から1ヶ月ほど経った頃の「34. <c>か<cc>か、それが問題だ! (<acc->を持つ語について)」辺りからは,遊び心ある副題が付くようになっています.その単語に対する筆者の関心の在処がわかり,ぐんと読みやすくなっています.

最近の記事でとても勉強になったのは「158. and ―弱形an―」です.an = "(and) if" の中英語や近代英語からの用例が挙げられており,これは相当に注意を払っていないと読み落としたり読み違えたりする可能性が高いと思いました.記事末尾には「148. ampersand ―&の名前―」への参照もあり,A の項目内にとどまるとはいえ,このようなクロスレファレンスも充実してきています.

寺澤志帆さんの連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」については,過去にも hellog や heldio で触れてきました.ぜひこちらもご参照ください.

・ hellog 「#5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています」 ([2025-05-14-1])

・ heldio 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」

・ heldio 「#1556. khelf 寺澤志帆さんの「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が好調です --- RSS も用意されています」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-02 Sun

■ #6033. 「なぜ英語を学ばなければならないの?」を動画にしてみました by Google NotebookLM [hel_education][voicy][heldio][elt][notice][youtube][heltube][ai][helkatsu]

昨日の記事「#6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」 ([2025-11-01-1]) は,2023年5月30日の heldio 配信回「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」に基づいた文章である旨を述べました.話し言葉は書き言葉とは異なり,独特の勢いがありますので,ぜひ音声でもお聴きいただければ.

さらに,この同じコンテンツを動画化できないかと思案していたところ,Google NobebookLM で簡単にできることを知り,生成AIの力でアニメ+ナレーションの形に仕立て上げることにしました.細かいチューニングはできなかったので,出来上がりにはツッコミどころがいくつもありますが,初めての試みとして公開してみます.YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」に上げました.動画「なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」(6分49秒)をご覧ください.

どんなものでしょうか? 今後も「hel活×生成AI」はいろいろと試していきたいと思っています.

2025-11-01 Sat

■ #6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて [hel_education][voicy][heldio][elt][notice]

中高生に向けて英語と英語史について話すセミナーがあり,何をどう語ろうかと考えていました.2年半ほど前の2023年5月30日に Voicy heldio で「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」と題する回を配信し,反響が大きかったことを思い出したので,そのときの内容を,さらにかみ砕いて話したらどうだろうかと思いつきました.そのためにも一度その概要を(自分のために)文章化しておこうということで,以下の文章となりました.議論の順番を多少組み替えたり,2025年時点での生成AIの発展などを意識して議論に組み込んだりしてありますが,主張したいことは変わっていません.

小中高で英語を学んでいる生徒たちや,ビジネスの現場で奮闘する大人たちまで,多くの日本人が抱く共通の疑問があります.それは「なぜ英語を学ばなければならないの?」という純粋な問いです.

特に生成AIによる翻訳・通訳の技術が目覚ましい進化を遂げ,瞬時に,そしてかなり正確に言語の壁を取り払ってくれるようになった現代において,この問いはかつてないほど切実な重みを増しています.膨大な時間とエネルギーを投じる語学学習は,はたして「コスパが悪い」と言わざるを得ないのだろうか,と.

長らく英語史という分野を専攻してきた研究者の視点から,この疑問に対し,絶対的な「答え」ではなく,中高生の皆さんが自ら考えるための3つの「英語史・言語学的ヒント」を提供したいと思います.

1.英語の世界的な地位は「たまたま」である --- 400年前はわずか600万人の言語

まず,英語の世界語としての地位を相対化する必要があります.今でこそ,英語は世界最強の lingua_franca と見なされていますが,この地位は,英語が言語として本質的に優れていたから得られたものではありません.単に,歴史的な「たまたま」の結果です.驚くべきことに,今から400年ほど前の近代英語期,すなわちシェイクスピアが活躍していた頃の英語話者は,イングランドの人口とほぼ同じ,わずか600万人程度でした.これが,後のイギリス帝国による世界的な植民地拡大と,その後のアメリカ合衆国の台頭という,一連の出来事によって,今日の20億人規模へと爆発的に増加したのです.

この歴史的事実は,英語が絶対不変の覇権言語ではないことを示唆しています.将来,中国語やスペイン語,あるいは今ではまだ目立っていない言語が,この地位を脅かすことは十分にあり得ます.英語学習を考える際,まずはその地位が歴史上の偶然の産物であるという冷静な視点をもつことが大事です.

2.世界「4分の1」のリアル --- 万能ではないが,人類史上最大の言語

では,現在の英語の実力はどのくらいなのでしょうか.「英語ができれば世界中の人と話せる」という言説は,残念ながら過大な期待を含んでいます.現在の世界人口約80億人のうち,母語話者と非母語話者を含め英語でコミュニケーションが取れる人は,せいぜい約20億人.つまり,世界の4分の1ほどにすぎません.私自身,学生時代に世界を旅し,観光地から一歩離れると英語が全く通じないという現実には何度となく直面しました.今でも英語は決して万能ではありません.

しかし,この4分の1という割合は,人類史上,単一の言語が達成した最も高いシェアであることは間違いありません.ギリシア語,ラテン語,アラビア語,中国語など,歴史上「世界語」と呼ばれ得る立場にあった他の言語と比較しても,現代世界における英語の通用度は群を抜いています.

過大評価も過小評価もせず,この「80億分の20億」というリアルな実力を知ること.そして,1つの外国語を選ぶとすれば,史上最大のリーチを持つ英語こそが,最大限の実益を伴う選択肢であることもまた事実なのです.

3.英語(外国語)学習から得られる「発想の転換」

生成AIによる言語技術が発達した現代,労力に見合う英語学習の真の価値はどこにあるのでしょうか.それは,コミュニケーションの便にあるというよりも,むしろ私たちの思考生活を豊かにしてくれる点にあるのではないでしょうか.英語を学ぶことは,私たちが普段,無意識のうちに縛られている日本語の「思考の枠組み」から一時的に解放される機会を与えてくれます.

例えば,日本語では親族を「兄,弟,姉,妹」と年齢の上下関係で厳密に区別するのに対し,英語では brother, sister と性別でしか区別しません.また,日本語では「米,稲,ご飯」などと状況に応じて語彙を使い分けるものを,英語では基本的に rice 一語で表現します.こうした言葉の構造的な違いに触れるとき,「なぜ?」という驚きやショックが生じます.この驚きこそが,日本語という非常に強い束縛から抜け出し,もう1つの視点,つまり英語的な思考法を手に入れるということに他なりません.これは単なる翻訳知識では得られない,世界認識の転換です.

日本語と英語は構造的に非常に隔たりが大きい言語です.だからこそ,発想の転換の恩恵を最大限に受けることができるのです.日本語母語話者にとって,状況はむしろ「ラッキー」であると言えます.得られる知的な恩恵の大きさを考えれば,英語学習のコスパは決して悪くありません.

4. 答えは,あなた自身の中に

英語を学ぶべきか否か.その答えは,大人や先生や大人が与える単純なものではなく,学習者1人ひとりが自らの価値観と目標に基づき,主体的に見つけ出す必要があります.歴史的偶然性,リアルな通用度,そして思考を転換する力.これらの多角的な視点から英語と向き合い,中高生の皆さん自身が答えを見つけてください.最後に,この問いを投げかけたいと思います.生成AIが言葉の壁を取り払うかもしれない未来に向けて,あなたはなぜ,あるいは何を求めて英語(やその他の外国語)を学びますか?

関連して,中高生に向けた heldio 配信回として,以下もお聴きください.

・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)

・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)

・ 「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow