2024-10-06 Sun

■ #5641. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 10 with 小河舜さん&まさにゃん at 「英語史ライヴ2024」 [voicy][heldio][hellive2024][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][helkatsu][instagram][khelf]

9月8日(日)に12時間の公開収録生配信として開催された「英語史ライヴ2024」(hellive2024) の目玉企画の1つとして,人気シリーズ「はじめての古英語」(hajimeteno_koeigo) の第10弾「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」が実現しました.講師はいつものように,小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),そして堀田隆一の3名です.

多くのギャラリーの方々を前にしての初めての公開収録となり,3名とも興奮のなかで34分ほどの古英語講座を展開しました.冒頭のコールを含め,これほど古英語で盛り上がる集団なり回なりは,かつて存在したでしょうか? おそらく歴史的なイベントになったのではないかと思います(笑).

今回の第10弾は,小河さん主導で古英詩の傑作 Beowulf の冒頭にほど近い ll. 24--25 の1文に注目しました(以下 Jack 版より).

lofdǣdum sceal in mǣgþa gehwǣre man geþēon.

忍足による日本語訳によれば「いかなる民にあっても,人は名誉ある/行いをもって栄えるものである」となります.古英語の文法や語彙の詳しい解説は,上記配信回をじっくりお聴きください.

実は上記の公開収録は Voicy heldio のほか,khelf(慶應英語史フォーラム)の公式 Instagram アカウント @khelf_keioでインスタ動画としても生配信・収録しております.ヴィジュアルも欲しいという方は,ぜひこちらよりご覧ください.会場の熱気が感じられると思います.

シリーズ過去回は hajimeteno_koeigo よりご訪問ください.

・ Jack, George, ed. Beowulf: A Student Edition. Oxford: Clarendon, 1994.

・ 忍足 欣四郎(訳) 『ベーオウルフ』 岩波書店,1990年.

2024-06-29 Sat

■ #5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][preterite-present_verb][helkatsu]

先週の木曜日,6月20日(木)の夜に,堀田研究室に4名の英語史学徒が集結しました.そこで Voicy heldio にて「はじめての古英語」シリーズの第9弾を収録し,それを一昨日「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」としてお届けしました.生配信ではありませんでしたが,ライヴ感のある充実した内容となっているかと思います.ぜひお聴きいただければ.

今回の収録は,レギュラーメンバーの小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)に加え,村岡宗一郎さん(日本大学)をお呼びして収録しました.今回は古英語のある1文に集中しましたが,それだけで十分に堪能することができました.

上記のシリーズ回の翌日には「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」で,さらに4人が盛り上がる様子をお届けしています.個々のメンバーによる音読もあり,こちらも必聴です.

シリーズを重ねるにつれ,お聴きの皆さんの古英語への関心が高まってきているように感じます.さらにいえば,hel活 (helkatsu) 全般が活気づいてきています.リスナーの Grace さんによる A to Z の「英語史研究者紹介」というべき note,lacolaco さんによる「英語語源辞典通読ノート」,Lilimi さんによる古英語ファンアートを含む「Lilimiのオト」,り~みんさんによる X 上での古英語音読の試みなど,さまざまに盛り上がってきています

「はじめての古英語」シリーズ (hajimeteno_koeigo),これからも続けていければと思います.

2024-06-14 Fri

■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.

シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.

今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.

1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.

今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.

2024-06-13 Thu

■ #5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる [helkatsu][plaeography][oe][literature][popular_passage][christianity][oe_text][pun][lilimi][voicy][heldio][manuscript]

昨日,heldio/helwa リスナーさんの Lilimi さんによる「hel活」 (helkatsu) note 「Lilimiのオト」 の最新記事が公開された.「Procreate で古英語を書いてみた」と題して,イラストアプリを用いて古英語の文字を描かれている.hel活ならぬ古英語活に資する「古英語ファンアート」だ.

再現されている古英語テキストは「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1]) で紹介した1節の一部である.第2段落の第6文,中程より少し上の "Eft hē āxode . . . ȝefēran bēon." という部分だ.この箇所は,実は Lilimi さんも参加された長崎オフ会にて,参加メンバー一同で音読練習したことがある.「#1048. コアリスナーさんたちと古英語音読」をお聴きいただければ.

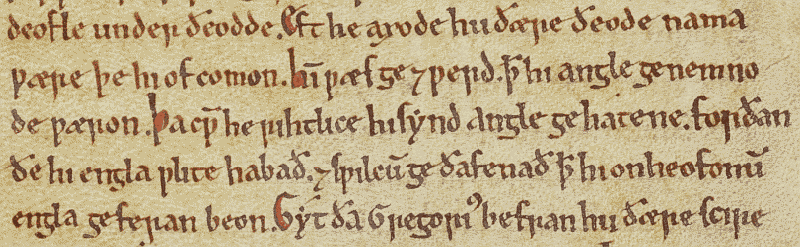

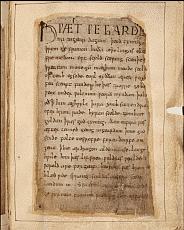

さて,上記で取り上げた古英語テキストの一部の写本画像を掲げたい.同テキストの典拠は,後期古英語の散文作家 Ælfric による Catholic Homilies: 2nd Series の "IX, St Gregory the Great" だ.このテキストが収められている写本とその folio は MS Ii.1.33, fol. 140v(Cambridge Univ. Digital Library)である(クリックで拡大).

ぜひ写本そのものも味わっていただければ.

2024-06-12 Wed

■ #5525. 古英語文学 --- Baugh and Cable の英語史の第52節より [bchel][oe][literature][beowulf][wulfstan][voicy][heldio][notice][hel_education][link]

Baugh and Cable の英語史の古典的名著 A History of the English Language (第6版)を原書で「超」精読する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) のシリーズ企画を進めています.このシリーズは普段は有料配信なのですが,この名著を広めていきたいという思いもあり,たまにテキストを公開しながら無料配信も行なっています.これまでのシリーズ配信回のバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) でご確認ください.

目下,第3章をおおよそ読了するところまで来ています.第3章の最後を飾るのが第52節 "Old English Literature" (pp. 65--68) です.古英語文学に関する重要な3ページ超の節で,短時間で超精読するにはなかなか手強い節です.これを私1人で解説するには荷が重いということで,本日6月12日(水)の夕方5時半頃より,強力な助っ人をお招きして,60分弱の対談精読実況生中継として2人でお届けする予定です(それでも終わらなければ,プレミアム限定配信 helwa で引き続き生配信することも十分にあり得ます).聴取はこちらからどうぞ.

今回は公開配信ということで,テキストも以下に掲載し公開しておきます(が,シリーズ継続のために,ぜひ本書を入手していただければ). *

52. Old English Literature. The language of a past time is know by the quality of its literature. Charters and records yield their secrets the philologist and contribute their quota of words and inflections to our dictionaries and grammars. But it is in literature that a language displays its full power, its ability to convey in vivid and memorable form the thoughts and emotions of a people. The literature of the Anglo-Saxons is fortunately one of the richest and most significant of any preserved among the early Germanic peoples. Because it is the language mobilized, the language in action, we must say a word about it.

Generally speaking, this literature is of two sorts. Some of it was undoubtedly brought to England by the Germanic conquerors from their continental homes and preserved for a time in oral tradition. All of it owes its preservation, however, and not a little its inspiration to the reintroduction of Christianity into the southern part of the island at the end of the sixth century, an event whose significance for the English language will be discussed in the next chapter. Two streams thus mingle in Old English literature, the pagan and the Christian, and they are never quite distinct. The poetry of pagan origin is constantly overlaid with Christian sentiment, while even those poems that treat of purely Christian themes contain every now and again traces of an earlier philosophy not wholly forgotten. We can indicate only in the briefest way the scope and content of this literature, and we shall begin with that which embodies the native traditions of the people.

The greatest single work of Old English literature is Beowulf. It is a poem of some 3,000 lines belonging to the type known as the folk epic, that is to say, a poem which, whatever it may owe to the individual poet who gave it final form, embodies material long current among the people. It is a narrative of heroic adventure relating how a young warrior, Beowulf, fought the monster Grendel, which was ravaging the land of King Hrothgar, slew it and its mother, and years later met his death while ridding his own country of an equally destructive foe, a fire-breathing dragon. The theme seems somewhat fanciful to a modern reader, but the character of the hero, the social conditions pictured, and the portrayal of the motives and ideals that animated people in early Germanic times make the poem one of the most vivid records we have of life in the heroic age. It is not an easy life. It is a life that calls for physical endurance, unflinching courage, and a fine sense of duty, loyalty, and honor. A stirring expression of the heroic ideal is in the words that Beowulf addresses to Hrothgar before going to his dangerous encounter with Grendel's mother: "Sorrow not... . Better is it for every man that he avenge his friend than that he mourn greatly. Each of us must abide the end of this world's life; let him who may, work mighty deeds ere he die, for afterwards, when he lies lifeless, that is best for the warrior."

Outside of Beowulf, Old English poetry of the native tradition is represented by a number of shorter pieces. Anglo-Saxon poets sang of the things that entered most deeply into their experience---of war and of exile, of the sea with its hardships and its fascination, of ruined cities, and of minstrel life. One of the earliest products of Germanic tradition is a short poem called Widsith in which a scop or minstrel pretends to give an account of his wanderings and of the many famous kings and princes before whom he has exercised his craft. Deor, another poem about a minstrel, is the lament of a scop who for years has been in the service of his lord and now finds himself thrust out by a younger man. But he is no whiner. Life is like that. Age will be displaced by youth. He has his day. Peace, my heart! Deor is one of the most human of Old English poems. The Wanderer is a tragedy in the medieval sense, the story of a man who once enjoyed a high place and has fallen upon evil times. His lord is dead and he has become a wanderer in strange courts, without friends. Where are the snows of yesteryear? The Seafarer is a monologue in which the speaker alternately describes the perils and hardships of the sea and the eager desire to dare again its dangers. In The Ruin, the poet reflects on a ruined city, once prosperous and imposing with its towers and halls, its stone courts and baths, now but the tragic shadow of what it once was. Two great war poems, the Battle of Brunanburh and the Battle of Maldon, celebrate with patriotic fervor stirring encounters of the English, equally heroic in victory and defeat. In its shorter poems, no less than in Beowulf, Old English literature reveals at wide intervals of time the outlook and temper of the Germanic mind.

More than half of Anglo-Saxon poetry is concerned with Christian subjects. Translations and paraphrases of books of the Old and New Testament, legends of saints, and devotional and didactic pieces constitute the bulk of this verse. The most important of this poetry had its origin in Northumbria and Mercia in the seventh and eighth centuries. The earliest English poet whose name we know was Cædmon, a lay brother in the monastery at Whitby. The story of how the gift of song came to him in a dream and how he subsequently turned various parts of the Scriptures into beautiful English verse comes to us in the pages of Bede. Although we do not have his poems on Genesis, Exodus, Daniel, and the like, the poems on these subjects that we do have were most likely inspired by his example. About 800, and Anglian poet named Cynewulf wrote at least four poems on religious subjects, into which he ingeniously wove his name by means of runes. Two of these, Juliana and Elene, tell well-known legends of saints. A third, Christ, deals with Advent, the Ascension, and the Last Judgment. The fourth, The Fates of the Apostles, touches briefly on where and how the various apostles died. There are other religious poems besides those mentioned, such as the Andreas, two poems on the life of St. Guthlac, a portion of a fine poem on the story of Judith in the Apocrypha; The Phoenix, in which the bird is taken as a symbol of the Christian life; and Christ and Satan, which treats the expulsion of Satan from Paradise together with the Harrowing of Hell and Satan's tempting of Christ. All of these poems have their counterparts in other literatures of the Middle Ages. They show England in its cultural contact with Rome and being drawn into the general current of ideas on the continent, no longer simply Germanic, but cosmopolitan.

In the development of literature, prose generally comes late. Verse is more effective for oral delivery and more easily retained in the memory. It is therefore a rather remarkable fact, and one well worthy of note, that English possessed a considerable body of prose literature in the ninth century, at a time when most other modern languages in Europe had scarcely developed a literature in verse. This unusual accomplishment was due to the inspiration of one man, the Anglo-Saxon king who is justly called Alfred the Great (871--99). Alfred's greatness rests not only on his capacity as a military leader and statesman but also on his realization that greatness in a nation is no simply physical thing. When he came to the throne he found that the learning which in the eight century, in the days of Bede and Alcuin, had placed England in the forefront of Europe, had greatly decayed. In an effort to restore England to something like its former state, he undertook to provide for his people certain books in English, books that he deemed most essential to their welfare. With this object in view, he undertook in mature life to learn Latin and either translated these books himself or caused others to translate them for him. First as a guide for the clergy he translated the Pastoral Care of Pope Gregory, and then, in order that the people might know something of their own past, inspired and may well have arranged for a translation of Bede's Ecclesiastical History of the English People. A history of the rest of the world also seemed desirable and was not so easily to be had. But in the fifth century when so many calamities were befalling the Roman Empire and those misfortunes were being attributed to the abandonment of the pagan deities in favor of Christianity, a Spanish priest named Orosius had undertaken to refute this idea. His method was to trace the rise of other empires to positions of great power and their subsequent collapse, a collapse in which obviously Christianity had had no part. The result was a book which, when its polemical aim had ceased to have any significance, was still widely read as a compendium of historical knowledge. This Alfred translated with omissions and some additions of his own. A fourth book that he turned into English was The Consolation of Philosophy b Boethius, one of the most famous books of the Middle Ages. Alfred also caused a record to be compiled of the important events of English history, past and present, and this, as continued for more than two centuries after his death, is the well-known Anglo-Saxon Chronicle. King Alfred was the founder of English prose, but there were others who carried on the tradition. Among these is Ælfric, the author of two books of homilies and numerous other works, and Wulfstan, whose Sermon to the English is an impassioned plea for moral and political reform.

So large and varied a body of literature, in verse and prose, gives ample testimony to the universal competence, at times to the power of beauty, of the Old English language.

終わり方も実に味わい深いですね.さて,次回からは第4章 "Foreign Influences on Old English" へと進みます.

(以下,後記:2024/06/16(Sun)

上記の生放送は2時間かけて配信されました.アーカイヴでは2回に分けてお届けしました(2回目はプレミアム限定配信となります).

(1) 「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(前半)」

(2) 「【英語史の輪 #146】 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(後半)」

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-06-01 Sat

■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

次回もお楽しみに!

2024-05-25 Sat

■ #5507. YouTube 「英米カフェ」第1回 「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」 [youtube][eibeicafe][notice][inohota][voicy][heldio][literature]

1年ほど前に,私が所属している慶應義塾大学文学部英米文学専攻より YouTube チャンネル「慶大文英米文学専攻公式チャンネル」がオープンしました.

すでに2本の動画「慶應義塾大学文学部英米文学専攻のご案内・2023年度・2年生向け」と「慶應義塾大学文学部松田隆美教授(現名誉教授)最終講義「旅のナラティヴと中世英文学研究」(2023年3月19日)@慶應義塾大学三田キャンパス」が公開されています.

これまでは特別なイベントの記録という趣でしたが,このたび新たに「英米カフェ」と題するシリーズ企画が立ち上がりました.同専攻所属の研究者・教員が様々な組み合わせでカジュアルにお話ししていくというシリーズです.

「英米カフェ」の記念すべき第1回は「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」です.19分ほどの動画です.ぜひご視聴いただき,コメント等もお寄せいただければ幸いです.

こちらの第1回では,英文学者のお二人,井出新(いであらた)先生と原田範行(はらだのりゆき)先生がそれぞれ英文学との馴れ初めをお話ししています.聞き手役は「英米カフェ」のプロデューサー兼ディレクターである井上逸兵先生です.

「英米カフェ」を通じて英米文学専攻と英語文学文化研究の魅力をたくさんお伝えしていければと思っています.チャンネル登録のほど,よろしくお願いします.

YouTube チャンネルといえば,井上&堀田で毎週(水)(土)の午後6時に定期的にお届けしている「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)もよろしくどうぞ.

井出新先生につきましては,以下のメディアにもご出演くださっています.合わせてご訪問いただければ.

・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」

・ いのほた言語学チャンネル 「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」

2024-05-15 Wed

■ #5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月9日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますので,そちらをご覧になりながらお聴きください.

著者の Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

今回は,古英語の動詞屈折の話題,とりわけ過去形や仮定法の話題に触れる機会が多くありました.また,定冠詞 the に相当する語の屈折についても議論しました.事後に出演者の1人「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)が,ご自身の note 上で復習となる記事「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#6 生放送3回目)」を公開されているので,そちらも合わせてご参照ください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

目下,次回 Part 7 に向けて3人とも鋭意準備中です.

2024-04-24 Wed

■ #5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

4月18日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの方々には,盛り上げていただき感謝いたします.

前回に引き続き,精読対象となったテキストは,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳からの1節です.3人で60分ほどかけてわずか1.5文しか進みませんでしたが,それだけ「超」精読・解説したということでお許しいただければと思います.同テキストは hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

復習のために,これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

今回の第5弾の収録の舞台裏については,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひ helwa へお入りください.

最後に,本シリーズ出演者の小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今後も応援のほどよろしくお願い致します! 本シリーズ第6弾もお楽しみに!

2024-03-23 Sat

■ #5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる [bchel][voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

731年,ビード (あるいはベーダ;Bede [673--735]) によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) は,古代イングランド史を記した貴重なテキストである.後にアルフレッド大王 (849--99) の指示のもとで古英語に翻訳されている.

597年,ローマの修道士で,後にカンタベリの初代大司教となる St. Augustine (?--604) が,イングランドに布教にやってきた.イングランド史上きわめて重大なこの年に起こった出来事について,Bede の古英語版より読んでみたい.以下,英語史の古典的名著 Baugh and Cable (pp. 58--60) に掲載されている古英語原文を再現する.

Ða wæs on þā tīd Æþelbeorht cyning hāten on Centrīce, and mihtig: hē hæfde rīce oð gemǣru Humbre strēames, sē tōscādeþ sūðfolc Angelþēode and norðfolc. Þonne is on ēasteweardre Cent micel ēaland, Tenet, þæt is siex hund hīda micel æfter Angelcynnes eahte. . . . On þyssum ēalande cōm ūp sē Godes þēow Augustinus and his gefēran; wæs hē fēowertiga sum. Nāmon hīe ēac swelce him wealhstodas of Franclande mid, swā him Sanctus Gregorius bebēad. And þā sende to Æþelbeorhte ǣrendwrecan and onbēad þæt hē of Rōme cōme and þæt betste ǣrende lǣdde; and sē þe him hīersum bēon wolde, būton twēon he gehēt ēcne gefēan on heofonum and tōweard rīce būton ende mid þone sōþan God and þone lifigendan. Ðā hē þā sē cyning þās word gehīerde, þa hēt hē hīe bīdan on þæm ēalande þe hīe ūp cōmon; and him þider hiera þearfe forgēaf, oð þæt hē gesāwe hwæt hē him dōn wolde. Swelce ēac ǣr þǣm becōm hlīsa tō him þǣre crīstenan ǣfæstnesse, forþon hē crīsten wīf hæfde, him gegiefen of Francena cyningcynne, Beorhte wæs hāten. Þæt wīf hē onfēng fram hiere ieldrum þǣre ārǣdnesse þæt hēo his lēafnesse hæfde þæt hēo þone þēaw þæs crīstenan gelēafan and hiere ǣfæstnesse ungewemmedne healdan mōste mid þȳ biscope, þone þe hīe hiere tō fultume þæs gelēafan sealdon, þæs nama wæs Lēodheard.

Ðā wæs æfter manigum dagum þæt sē cyning cōm tō þǣm ēalande, and hēt him ūte setl gewyrcean; and hēt Augustinum mid his gefērum þider tō his sprǣce cuman. Warnode hē him þȳ lǣs hīe on hwelc hūs tō him inēoden; brēac ealdre hēalsunga, gif hīe hwelcne drȳcræft hæfden þæt hīe hine oferswīðan and beswīcan sceolden. . . . Þā hēt sē cyning hīe sittan, and hīe swā dydon; and hīe sōna him līfes word ætgædere mid eallum his gefērum þe þǣr æt wǣron, bodedon and lǣrdon. Þā andswarode sē cyning and þus cwæð: "Fæger word þis sindon and gehāt þe gē brōhton and ūs secgað. Ac forðon hīe nīwe sindon and uncūðe, ne magon wē nū gēn þæt þafian þæt wē forlǣten þā wīsan þe wē langre tīde mid ealle Angelþēode hēoldon. Ac forðon þe gē hider feorran elþēodige cōmon and, þæs þe mē geþūht is and gesewen, þā þing, ðā ðe [gē] sōð and betst gelīefdon, þæt ēac swelce wilnodon ūs þā gemǣnsumian, nellað wē forðon ēow hefige bēon. Ac wē willað ēow ēac fremsumlīce on giestlīðnesse onfōn and ēow andleofne sellan and ēowre þearfe forgiefan. Ne wē ēow beweriað þæt gē ealle, ðā þe gē mægen, þurh ēowre lāre tō ēowres gelēafan ǣfæstnesse geðīeden and gecierren."

目下,Baugh and Cable の英語史書 A History of the English Language を1節ずつ丁寧に読んでいくオンライン読書会シリーズを Voicy heldio で展開中です(有料配信ですが第1チャプターは試聴可).上に引用した古英語原文が含まれているのは第47節で,これを扱った回は「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (47) The Language Illustrated」です.ただし,そこでは上記の古英語原文は,かなり長いために解説するのを割愛していました.

これを補うべく,明後日3月25日(月)の午後1時30分より heldio の生放送による解説を配信します.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに,「はじめての古英語」シリーズの一環としての特別企画です.上記の古英語原文は,その予習用として掲げた次第です.お楽しみに!

Bede の古英語訳の原文としては,ほかにも「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]) を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-02-22 Thu

■ #5414. dungeon の文化史と語源 [doublet][etymology][semantic_change][literature][french][latin][voicy][heldio]

NewsPicks 上で岡本広毅先生(立命館大学)が連載している「RPGで知る西洋の歴史」の最新記事が公開されています.「ダンジョンと〈ゴシック〉への入り口---商人トルネコが覗いた闇」です.

RPG 好きには「ダンジョン」 (dungeon) の響きはたまらないのではないでしょうか.その意味は「地下牢」?「洞窟」?「塔」? なぜ RPG にはダンジョンが付きものなの? ゴシック・ロマンスとの関係は? このような問いに答えてくれる文化史・文学史の記事です.

記事でも言及されていますが,英単語 dungeon は古フランス語 donjon を借用したものです(1300年頃).古フランス語での原義は「主君の塔」ほどでしたが,それが後に牢獄として利用された背景から,「牢獄」,とりわけ「地下牢」の意味を発達させました.さらには RPG 的な「未知なる危険の潜む空間」(上記記事を参照)という語義にまで発展してきました.文化史的に味わうべき意味変化 (semantic_change) の好例ですね.

さて,古フランス語 donjon は,さらに遡ると中世ラテン語の dominiōnem に行き着き,これは古典ラテン語の dominium に対応します.「君主の地位;統治権;領地」を意味しました.このラテン単語が直接英語に取り込まれたのが dominion 「領土;支配権」です.つまり,dungeon と dominion は2重語 (doublet) ということになります.

関連する話題は,以下の hellog や heldio のコンテンツで取り上げていますので,ぜひどうぞ.

・ hellog 「#3899. ラテン語 domus (家)の語根ネットワーク」 ([2019-12-30-1])

・ hellog 「#3898. danger, dangerous の意味変化」 ([2019-12-29-1])

・ heldio 「#118. danger のもともとの意味は「権力」」

・ heldio 「#273. 「支配権」 ― 今だから知っておきたい danger の原義」

・ hellog 「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1])

2024-01-15 Mon

■ #5376. Middle-earth は2重の勘違いを経た「民間語源」(解釈語源) [etymology][folk_etymology][literature][medievalism][rpg][notice][old_norse][mythology][oe]

「#5356. 岡本広毅先生の NewsPicks のトピックス「RPGで知る西洋の歴史」」 ([2023-12-26-1]) で紹介した岡本広毅先生(立命館大学)による「RPGで知る西洋の歴史」では,次々と新しい記事が公開されてきています.昨晩公開された最新回は「RPGは「ロマンティック」?---知られざるロマンス史を紐解く①」です.roman, romance, romantic などの語源が解説されています.

1回前の記事「『ファイナル・ファンタジー』と北欧神話---RPGを彩る伝承の物語」もおもしろいです.

この記事では J. R. R. Tolkien の作品に登場する妖精たちの世界 Middle-earth (中つ国)について,関連する「ミッドガル」とともに言及がなされています.

「ミッドガル」は『FFVII』に登場する科学文明の栄えた都市で,世界のエネルギー市場を支配する「神羅カンパニー」という大企業の本拠地でした.薄暗いネオン街や高層ビル,魔晄炉と呼ばれる発電施設など,近未来風の佇まいからは太古の神話世界とのつながりを想像することは容易ではありません.ただ,「ミッドガル」とは明らかに古い北欧語「ミズガルズ」("Miðgarðr") から取られたもので,これは北欧神話における人間の住まう領域を指します(巨人ユミルのまつ毛で作られた「囲い」).ミッドガルに渦巻く欲望や策略は「人間」の本性の一面と関わりますし,都市の荒廃や破壊,再生といったストーリー展開なども神話と重なり合います.なお,J.R.R.トールキン『ホビット』や『指輪物語』の舞台「ミドル・アース」("Middle-earth"「中つ国」)はミズガルズの現代英語版です.北欧とイングランドの人々の民族的ルーツは共通の祖先(ゲルマン人)へと遡るため,北欧神話は英語話者の故郷の物語でもあるのです.

Middle-earth の由来をさらに詳しく調べてみると,どうやら古ノルド語 miðgarðr とは妙なねじれの関係にあるようです.後者は,古英語期より2回ほど民間語源 (folk_etymology) による変形を受けて,今の形にたどりついているのです.

古英語には「世界」を意味する middangeard という語がありました.現代風に示すと "mid(dle)" + "yard" という語形成で,原義は「中庭」ほどです.これは古ノルド語 miðgarðr の語形成とも一致します.

ところが,すでに古英語期より middangeard の第2要素が geard 「庭」ではなく,音形の似た eard 「故郷,祖国」と取り違えられ,形態上の混乱が起こりました(第1の民間語源).さらに中英語期になると,今度はこの eard がやはりよく似た音形の erthe (> earth) 「地,世界」と取り違えられました(第2の民間語源).ちなみに歴史的に第2要素として用いられてきた上記の3つの語は,互いに語源的には無関係です.

Middle-earth の民間語源による2回のひねりに関しては,Fertig (60) が触れています.

The compound middle earth (re-popularized but by no means invented by Tolkien) can be traced back to early Middle English middelærde and OE middangeard and midanærd. Comparison with related words in other older Germanic languages, such as Old Saxon middilgard, Old High German mittilagart and Old Norse miðgarðr suggests that the second element originally corresponded to the Modern English word yard. We then see two successive folk-etymological identifications of this element, first with the Old English word eard '(native) land, home', then later with earth.

なお,「民間語源」という用語とその呼称をめぐっては「#5180. 「学者語源」と「民間語源」あらため「探究語源」と「解釈語源」 --- プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の最新回より」 ([2023-07-03-1]) を参照していただければ.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2024-01-08 Mon

■ #5369. 日常会話と文学における「名前」の役割の違い [name_project][onomastics][literature][rhetoric]

文学において「名前」はしばしば特別な効果をもつ.人名や地名などに,当該文学作品のテーマが複雑な形で埋め込まれることが多いからだ.日常の言語使用における名前の最たる役割は個物を特定して指し示すことであり,この役割自体は文学にもみられるものの,文学に特有の名前の役割というものはありそうだ.

目下読み進めている名前学 (onomastics) のハンドブックの第20章が,この問いを扱っている.同章を書いた Smith は3点を挙げている (296) .

By focusing on the types of associative relationships within a communicative transaction, we can also observe at least three important differences between the ways in which names function in daily speech vis-à-vis imaginative literature. One difference can be seen in the greater degree of prosodic inventiveness in literature. Although we may observe increasing coinages of personal names in recent years, these follow recognizable morphological patterns, but in literature, especially children's literature, we find more play with the sounds of language and fewer restraints --- for example Pooh. Another difference lies in the rhetorical uses of references, the ways in which authors sometimes manipulate the interpretive associations by delaying or totally withholding the identification of people, places, or things. A third difference is the greater frequency and degree to which names in literature may be interpreted symbolically. Our thematic understanding of literature arises largely from the symbolic nature of language, including the many associations possibly evoked by names.

1点目は名前の「音遊び」である.特に児童文学において多用されるとあるが,一般に登場人物の名前とその響きを工夫することはよく行なわれている.

2点目は名前に関する修辞的技法である.名前をあえて出さないでおき効果的なタイミングで明らかにするなどの手法は,レトリックとして有効だ.推理小説などでは,レトリックというよりはトリックとして用いられることもあるだろう.レトリックとしての名前使用には,ほかにどのような例があるだろうか.

3点目は,この記事の冒頭で述べたように,文学では名前に象徴的な意味が付されることが多いという点だ.ここには引喩,翻案,パロディーなどの間テキスト性 (intertextuality) も関わってくるだろう.

日常会話と文学における名前の役割の違いは,ほかにも多々あるだろう.「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として,じっくり考えてみるのもおもしろそうだ.

・ Smith, Grant W. "Theoretical Foundations of Literary Onomastics." Chapter 20 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 371--81.

2023-12-26 Tue

■ #5356. 岡本広毅先生の NewsPicks のトピックス「RPGで知る西洋の歴史」 [notice][rpg][literature][medievalism]

中世英語英文学とその現代的意義を探究している岡本広毅先生(立命館大学)が,1ヶ月ほど前より NewsPicks にて「RPGで知る西洋の歴史」と題する興味深いトピックス記事の投稿を始めています.トピックスの説明によると,

エルフ,世界樹,エクスカリバー.

RPG や映画などでわたしたちが親しむこれらの言葉の起源が西洋の物語にあることは良く知られています.このような幻想的なアイテムや魔法は単なるフィクションとして片付けられるようなものではなく,西洋文明や英語文化の根幹にあるものです.このトピックスでは,世界的に愛されてきた名作ゲームや映画,物語でお馴染みの言葉から,西洋の基本的教養を味わいましょう.

とあります.早速読みたくなる方が多いのではないでしょうか.現時点で3本の記事が公開されています

1. ゲーム世界と西洋異国体験 --- RPGの鉱脈(2023年11月14日)

2. 剣と魔法と暗黒 --- 『クロノ・トリガー』にみる西洋の歴史(2023年11月28日)

3. モンスターの息づく世界 --- 野に返りし〈はぐりん〉を偲んで(2023年12月12日)

いずれも読者を引きつける記事ですが,とりわけ2つめの『クロノ・トリガー』に関する記事に引きつけられました.

この記事の後半で「中世」とは何かという話題が取り上げられています.そこで,岡本先生は medieval という単語の多義性に注目します.

ただ,中世とは単に歴史の一期間を指すだけでありません.手元の辞書で,「中世の」を意味する英語の形容詞 "medieval" を調べてみると,時代区分の次に「古臭い」「旧式の」といった後ろ向きの意味が出てきます.より専門的な辞書をみてみると「無知」「残酷」「野蛮」といったネガティブな語義が並びます."get medieval" というフレーズにおいては「中世風になる」ではなく「暴力的になる」ことを意味します.このあからさまな意味の凋落には当然疑問を覚えることでしょう.「クラシック」や「モダン」 といった語から連想するイメージを考慮すればなおさらです.

これを受け,先日12月19日に Voicy heldio で「#932. get medieval 「暴力を振るう」--- 岡本広毅さんの NewsPicks トピックスより」と題する回を配信しました.この配信回の第5チャプターには,なんと岡本先生ご本人が出演されていますので必聴です.同日の夜には,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうでも続編として「【英語史の輪 #69】get medieval の続き」を配信しました(こちらには岡本先生は出演されていませんのでご注意).medieval という単語とその周辺については,もっといろいろと調べてみたいと思っています.

さて,岡本先生にはこれまでも heldio や hellog でおおいにお世話になっています.以下にリンクを張っておきますので,ぜひ渉猟していただければ.

【 heldio 対談回 】

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

・ heldio 「#544. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました」

・ heldio 「#545. ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』(岡本&堀田の対談)」 (2022/11/27)

・ heldio 「#932. get medieval 「暴力を振るう」--- 岡本広毅さんの NewsPicks トピックスより (2023/12/19)

【 hellog 関連回 】

・ 「#4962. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました」 ([2022-11-27-1])

・ 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ 「#4591. 立命館大学での講演「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」を終えました」 ([2021-11-21-1])

2023-11-18 Sat

■ #5318. シェイクスピアの言語は "speaking picture" [shakespeare][drama][emode][literature][link]

McKeown のシェイクスピアの言語論を読んだ.英語史のハンドブックのなかに納められている,"Shakespeare's Literary Language" と題する9ページほどのさほど長くない導入的エッセーである.結論的にいえば,沙翁の言語は "speaking picture" であるということだ.これは「語る絵画」と訳せばよいのだろうか.言葉によって,あたかも絵画を鑑賞しているような雰囲気に誘う,というほどの理解でよいだろうか.

その効果が最もよく発揮されているのが「独白」であるという.シェイクスピアといえば,確かに独白を思い浮かべる人も多いだろう.エッセーの締めくくりに次のようにある.

There is much more to Shakespeare the poet than the soliloquy or the monologue but there is nothing more Shakespeare than this poetic mode. If we recognize that it derives from a tradition that regards poetry as a "speaking picture" that teaches and delights, we can give some critical substance to the oft made suggestion that Shakespeare, more than anyone else, teaches us what it means to be human. For what is definitive about human beings if not self-consciousness, and what is self-consciousness if not the capacity to act as witnesses to our own lives, to separate ourselves from our experiences, however blissful or devastating, and give them voice?

沙翁については,本ブログでも shakespeare の各記事で取り上げてきたし,Voicy heldio でも話題にしてきた.主要なコンテンツを列挙しておこう.今後も多く取り上げていきたい.

・ hellog 「#195. Shakespeare に関する Web resources」 ([2009-11-08-1])

・ hellog 「#1763. Shakespeare の作品と言語に関する雑多な情報」 ([2014-02-23-1])

・ hellog 「#2283. Shakespeare のラテン語借用語彙の残存率」 ([2015-07-28-1])

・ hellog 「#4341. Shakespeare にみられる4体液説」 ([2021-03-16-1])

・ hellog 「#4250. Shakespeare の言語の研究に関する3つの側面と4つの目的」 ([2020-12-15-1])

・ hellog 「#4285. Shakespeare の英語史上の意義?」 ([2021-01-19-1])

・ hellog 「#4482. Shakespeare の発音辞書?」 ([2021-08-04-1])

・ hellog 「#4483. Shakespeare の語彙はどのくらい豊か?」 ([2021-08-05-1])

・ hellog 「#5316. Shakespeare の作品一覧(執筆年代順) --- 井出新(著)『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)より」 ([2023-11-16-1])

・ heldio 「#898. 井出新先生のご著書の紹介 --- 『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)」

・ McKeown, Adam. N. "Shakespeare's Literary Language." Chapter 44 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 455--63.

2023-11-16 Thu

■ #5316. Shakespeare の作品一覧(執筆年代順) --- 井出新(著)『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)より [shakespeare][literature][bibliography][voicy][heldio]

井出新先生(慶應義塾大学文学部英米文学専攻)の新著のコラムに,シェイクスピアの作品一覧表(執筆年代順)が便利に掲載されている (42--43) .「作品一覧表の推定執筆年は,戯曲については Martin Wiggins, British Drama 1533--1642: A Catalogue (Oxford University Press, 2021--) に,詩作については Arden 版シェイクスピア(第3シリーズ)に拠っています」 (43) とのことで,以下に一覧を再現しておきたい(関連して「#1044. 中英語作品,Chaucer,Shakespeare,聖書の略記一覧」 ([2012-03-06-1]) も参照).表中の「判型」は,F = Folio (二つ折り本), Q = Quarter (四つ折り本), O = Octavo (八つ折り本).

*: シェイクスピア存命中に宮廷上演の史料が残っている作品 +: ロンドン法学院,オックスフォード,またはケンブリッジでの上演を示唆する史料が残っている作品

[A] Pembroke's Men [B] Strange's Men [C] Derby's Men [D] Chamberlain's Men [E] King's Men

| 作品名 | 推定執筆年 | 初版出版年 (判型) [初演の劇団] |

|---|---|---|

| ヘンリー六世 第二部 Henry VI, Part 2 | 1591 | 1594 (Q) [A?] |

| ヘンリー六世 第三部 Henry VI, Part 3 | 1591 | 1595 (O) [A] |

| じゃじゃ馬ならし The Taming of the Shrew | 1592 | 1623 (F) [A] |

| ヘンリー六世 第一部 Henry VI, Part 1 | 1592 | 1623 (F) [B] |

| タイタス・アンドロニカス Titus Andronicus | 1592 | 1594 (Q) [A?] |

| 間違いの喜劇 The Comedy of Errors | 1592 | 1623 (F) [A?+*] |

| リチャード三世 Richard III | 1593 | 1597 (Q) [C?] |

| エドワード三世 Edward III | 1593 | 1596 (Q) [?] |

| ヴィーナスとアドーニス[詩] Venus and Adonis | 1593--94 | 1593 (Q) |

| ヴェローナの二紳士 The Two Gentlemen of Verona | 1594 | 1623 (F) [?] |

| ロミオとジュリエット Romeo and Juliet | 1594 | 1597 (Q) [D?] |

| ルークリースの陵辱[詩] The Rape of Lucrece | 1593--94 | 1594 (Q) |

| リチャード二世 Richard II | 1595 | 1597 (Q) [D] |

| 夏の夜の夢 A Midsummer Night's Dream | 1595 | 1600 (Q) [D*] |

| 恋の骨折り損 Love's Labour's Lost | 1596 | 1598 (Q) [D*] |

| ジョン王 King John | 1596 | 1623 (F) [D] |

| ヴェニスの商人 The Merchant of Venice | 1596 | 1600 (Q) [D*] |

| ヘンリー四世 第一部 Henry IV, Part 1 | 1597 | 1598 (Q) [D*] |

| ウィンザーの陽気な女房たち The Merry Wives of Windsor | 1597 | 1602 (Q) [D*] |

| ヘンリー四世 第二部 Henry IV, Part 2 | 1597 | 1609 (Q) [D*] |

| から騒ぎ Much Ado About Nothing | 1598 | 1600 (Q) [D*] |

| ヘンリー五世 Henry V | 1599 | 1600 (Q) [D*] |

| ジュリアス・シーザー Julius Caesar | 1599 | 1623 (F) [D*] |

| 情熱の巡礼者[詩] The Passionate Pilgrim | 1598--99 | 1599 (Q) |

| お気に召すまま As You Like It | 1600 | 1623 [F] [D] |

| ハムレット Hamlet | 1600 | 1603 (Q) [D+] |

| 十二夜 Twelfth Night, or What You Will | 1601 | 1623 (Q) [D+] |

| 不死鳥と雉鳩[詩] The Passionate Pilgrim | 1601 | 1601 (Q) |

| トロイラスとクレシダ Troilus and Cressida | 1602 | 1609 (Q) [D] |

| 尺には尺を Measure for Measure | 1603 | 1623 (F) [E*] |

| オセロー Othello | 1604 | 1622 (Q) [E+*] |

| 終わりよければすべてよし All's Well That Ends Well | 1605 | 1623 (F) [E] |

| リア王 King Lear | 1605 | 1608 (Q) [E*] |

| マクベス Macbeth | 1606 | 1623 (F) [E] |

| アントニーとクレオパトラ Antony and Cleopatra | 1606 | 1623 (F) [E] |

| アテネのタイモン Timon of Athens | 1607 | 1623 (F) [E] |

| ペリクリーズ Pericles | 1607 | 1609 (Q) [E] |

| コリオレイナス Coriolanus | 1608 | 1623 (F) [E] |

| ソネット集[詩] Sonnets | ?--1609 | 1609 (Q) |

| 恋人の嘆き[詩] A Lover's Complaint | 1609 | 1609 (Q) |

| シンベリン Cymbeline | 1610 | 1623 (F) [E] |

| 冬物語 The Winter's Tale | 1611 | 1623 (F) [E*] |

| テンペスト The Tempest | 1611 | 1623 (F) [E*] |

| ヘンリー八世 Henry VIII | 1612 | 1623 (F) [E] |

| 血縁の二公子 The Two Noble Kinsmen | 1613 | 1634 (Q) [E] |

本書については昨日の Voicy heldio でも「#898. 井出新先生のご著書の紹介 --- 『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)」としてご紹介していますので,ぜひお聴き下さい.

・ 井出 新 『シェイクスピア それが問題だ!』 大修館,2023年.

2023-08-08 Tue

■ #5216. Beowulf について専門家にアレコレ尋ねてみました [beowulf][oe][literature][voicy][heldio][manuscript][rhetoric]

先日の hellog 「#5206. Beowulf の冒頭11行を音読」 ([2023-07-29-1]) や Voicy heldio 「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」を通じて,古英語で書かれた代表的な英雄詩 Beowulf に関心をもたれた方もいるかと思います.

前回に引き続き,古英語を専門とする唐澤一友氏(立教大学),和田忍氏(駿河台大学),小河舜氏(フェリス女学院大学ほか)の3名と,酒を交わしながら Beowulf 談義を繰り広げました.とりわけこの作品の専門家である唐澤氏に,Beowulf はいかにして現代に伝わってきたのか,その言葉遣いの特徴は何か,その物語はいつ成立したのか等の質問を投げかけ,回答をいただきました.

本編のみで40分ほどの長尺となっており(しかも終わりの方は少々荒れてい)ますが,時間のあるときにお聴きいただければ.

・ heldio 「#797. 唐澤一友さんに Beowulf のことを何でも質問してみました with 和田忍さん and 小河舜さん」

この作品に関心を抱いた方は,本ブログの beowulf の各記事もご覧下さい.

2023-07-30 Sun

■ #5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました [asacul][writing][grammatology][alphabet][notice][spelling][oe][literature][beowulf][runic][christianity][latin][alliteration][distinctiones][punctuation][standardisation][voicy][heldio]

先日「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1]) でご案内した通り,昨日,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を開講しました.多くの方々に対面あるいはオンラインで参加いただきまして感謝申し上げます.ありがとうございました.

古英語期中に,いかにして英語話者たちがゲルマン民族に伝わっていたルーン文字を捨て,ローマ字を受容したのか.そして,いかにしてローマ字で英語を表記する方法について時間をかけて模索していったのかを議論しました.ローマ字導入の前史,ローマ字の手なずけ,ラテン借用語の綴字,後期古英語期の綴字の標準化 (standardisation) ,古英詩 Beowulf にみられる文字と綴字について,3時間お話ししました.

昨日の回をもって全4回シリーズの前半2回が終了したことになります.次回の第3回は少し先のことになりますが,10月7日(土)の 15:00~18:45 に「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」として開講する予定です.中英語期には,古英語期中に発達してきた綴字習慣が,1066年のノルマン征服によって崩壊するするという劇的な変化が生じました.この大打撃により,その後の英語の綴字はカオス化の道をたどることになります.

講座「文字と綴字の英語史」はシリーズとはいえ,各回は関連しつつも独立した内容となっています.次回以降の回も引き続きよろしくお願いいたします.日時の都合が付かない場合でも,参加申込いただけますと後日アーカイブ動画(1週間限定配信)にアクセスできるようになりますので,そちらの利用もご検討ください.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事をお読みください.

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

同様に,シリーズと関連づけた Voicy heldio 配信回もお聴きいただければと.

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

2023-07-29 Sat

■ #5206. Beowulf の冒頭11行を音読 [voicy][heldio][beowulf][oe][literature][oe_text][popular_passage][manuscript]

「#2893. Beowulf の冒頭11行」 ([2017-03-29-1]) と「#2915. Beowulf の冒頭52行」 ([2017-04-20-1]) で,古英詩の傑作 Beowulf の冒頭を異なるエディションより紹介しました.今回は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」と連動させ,この詩の冒頭11行を Jack 版から読み上げてみたので,ぜひ聴いていただければと思います.「#789. 古英詩の傑作『ベオウルフ』の冒頭11行を音読」です.以下に,Jack 版と忍足による日本語訳のテキスト,および写本画像を掲げておきます.

1 Hwæt, wē Gār-Dena in geārdagum, いざ聴き給え,そのかみの槍の誉れ高きデネ人の勲,民の王たる人々の武名は, 2 þēodcyninga þrym gefrūnon, 貴人らが天晴れ勇武の振舞をなせし次第は, 3 hū ðā æþelingas ellen fremedon. 語り継がれてわれらが耳に及ぶところとなった. 4 Oft Scyld Scēfing sceaþena þrēatum, シェーフの子シュルドは,初めに寄る辺なき身にて 5 monegum mǣgþum meodosetla oftēah, 見出されて後,しばしば敵の軍勢より, 6 egsode eorl[as], syððan ǣrest wearð 数多の民より,蜜酒の席を奪い取り,軍人らの心胆を 7 fēasceaft funden; hē þæs frōfre gebād, 寒からしめた.彼はやがてかつての不幸への慰めを見出した. 8 wēox under wolcnum, weorðmyndum þāh, すなわち,天が下に栄え,栄光に充ちて時めき, 9 oðþæt him ǣghwylc þ[ǣr] ymbsittendra 遂には四隣のなべての民が 10 ofer hronrāde hȳran scolde, 鯨の泳ぐあたりを越えて彼に靡き, 11 gomban gyldan. Þæt wæs gōd cyning! 貢を献ずるに至ったのである.げに優れたる君王ではあった.

Beowulf については,本ブログでも beowulf の各記事で取り上げてきました.また,この作品については,先日 Voicy heldio で専門家との対談を収録・配信したので,そちらもお聴き下さい.「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」です.

古英語の響きに関心を持った方は,ぜひ Voicy heldio より以下もお聴きいただければ.

・ 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」

・ 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」

・ 「#735. 古英語音読 --- マタイ伝「種をまく人の寓話」より毒麦の話」

・ 「#766. 古英語をちょっとだけ音読 「キャドモンの賛歌」」

・ Jack, George, ed. Beowulf: A Student Edition. Oxford: Clarendon, 1994.

・ 忍足 欣四郎(訳) 『ベーオウルフ』 岩波書店,1990年.

2023-07-24 Mon

■ #5201. 古英語で書かれた英雄詩 Beowulf 『ベオウルフ』 [voicy][heldio][oe][literature][link]

昨日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」を配信しました(27分ほどの尺となっています)

出演者の皆さんが Beowulf の専門家といってもよいですが,とりわけ唐澤先生にとってはストライクの話題です,唐澤先生とは一度 heldio で対談しています.そのときには古英語と無関係の「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」という話題でお届けしましたが,本来のご専門は古英語とその文学です.

Beowulf の概要については上記の配信よりお聴きいただければと思いますが,ここでも簡単に紹介しておきます.Beowulf は古英語文学の最高傑作とされる英雄詩であり,ヨーロッパにおいて最も早くヴァナキュラーで著わされた叙事詩です.紀元1000年頃のものと推定される唯一写本 Cotton Vitellius A XV に納められたテキストだが,物語としては6世紀初頭の出来事を扱っており,作られたのは8世紀前半と考えられています.テキストの存在は近代まで広く知られることはなく,ようやく19世紀前半に印刷されることになりました.

物語は主人公ベオウルフの冒険と生涯を軸に進んでいきますが,この人物が歴史的存在であるという証拠はありません.ただし,物語の登場人物,場所,出来事のなかには,歴史的に確認できるものが含まれています.

形式,文体,主題の観点からは,Beowulf はゲルマン英雄詩の伝統に乗った作品といえます.主人公が怪物の腕を引き裂く場面や湖に潜る場面を含め多くのエピソードが民間伝承に基づくものです.倫理的価値観としては運命・忠誠心・復讐など明らかにゲルマン的な要素が濃い一方で,キリスト教的な精神も強く,実際にキリスト教の寓意詩であるとの評価も一般的に受け入れられています.

現代英語訳や和訳もあり,映画化もされている古英語文学の至宝です.ぜひ関心をもっていただければ.hellog でも beowulf の各記事で取り上げてきたので,ご覧ください.

今回の heldio 出演者の HP 等へリンクを張っておきます.

・ 唐澤一友先生(立教大学)

・ 和田忍先生(駿河台大学)

・ 小河舜先生(フェリス女学院大学ほか)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow