2026-02-14 Sat

■ #6137. 古英語の sc の口蓋化・歯擦化 (3) [metathesis][oe][palatalisation][sound_change][phonetics][consonant][digraph][dutch][german]

古英語で sc で表わされる音は典型的には /ʃ/ とされる.前段階の /sk/ が口蓋化 (palatalisation) と歯擦音化を起こしたものと説明されるのが一般的である.しかし,単語によってはこの音変化を経ず,/sk/ にとどまっているものもあれば,両音のあいだで揺れを示すものもある./sk/ にとどまったものは,音位転換 (metathesis) により /ks/ を示すものもあり,単語によっては複雑な異形態を示すことになる.これらの問題について,以下の記事を中心に議論してきた.

・ 「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1])

・ 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1])

・ 「#5626. 古英語の sc の口蓋化・歯擦化 (2)」 ([2024-09-21-1])

今回は,この問題について Lass (58--59) の知見を新たに加えてみたい.

A different sort of palatalization contributes further to the new series: a change of */sk/ > /ʃ/. The mechanics are not clear, but one reasonable suggestion would be something like [sk] > [sc] > [sç], with a later 'compromise' articulation /ʃ/ emerging from the back-to-back alveolar and palatal. Or, the [k] may have weakened first to [x], as in modern Dutch, without palatalizing; in this case we could see at least three of the stages mirrored in modern Germanic, in the verbs meaning 'to write': Swedish skriva /skri:va/ representing the original, Dutch schrijven /sxrɛivə(n)/ a further development, and German schreiben /ʃraebən/ the final stage (cf. English shrive).

The reason for this palatalization is obscure; it occurs in both front and back environments, and before consonants, so it is not obviously assimilatory like the ones discussed above. The OE spelling <sh> for instance appears to represent /ʃ/ not only in scīnan 'shine' (cf. OIc skína), sc(i)eran 'shear' (OIc skera), but also in scofl 'shovel' (OSw skofl), scanca 'shank' (Dutch skank), scūr 'shower' (Go skūra).

There is however occasional failure in back environments, as shown by the spelling <x> = /ks/, which is due to metathesis (/sk/ > /ks/), in places where <sc> would be expected. This must have occurred while the cluster was still /sk/. Palatalized and nonpalatalized variants of one lexeme may even occur in the same text: the poem Andreas has for 'fish' (Go fisks) both gen sg fisces and dat pl fixum. Failures of palatalization (or dialectal variants: see below) also lead to doublets in later periods, even including ModE: hence ask (OE āscian, ācsian), now frequently with the nonstandard doublet ax (which was the norm in many pre-modern standard varieties). Another example is tusk (OE tūsc, pl tūscas, tūcas), where the nonpalatalized form has come down in most standard varieties, but there are so many dialects with tush.

音位転換形という間接的証拠により,口蓋化が起こっていない形態があることを推定できるというのがおもしろい.異形態 (variants) は,多くの文献学的問題について貴重な資料である.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2026-01-28 Wed

■ #6120. 『古英語・中英語初歩』新装復刊のカウントダウン企画「古中英語30連発」を始めています [notice][twitter][kochushoho][kenkyusha][kochukoneta30][oe][me]

一昨日1月26日(月)より,私の X(旧Twitter)アカウント @chariderryu にて,新たな連載企画 #古中英語30連発 をスタートさせました.これは,来たる2月25日に研究社より新装復刊される予定の,市河三喜・松浪有(著)の伝説的な入門書『古英語・中英語初歩』を寿ぐカウントダウン企画です.

今回の主役である『古英語・中英語初歩』は,先日の記事「#6117. 伝説的入門書『古英語・中英語初歩』が新装復刊されます!」 ([2026-01-25-1]) でご紹介したように,1935年に『古代中世英語初歩』というタイトルで世に出た歴史ある教科書です.「古英語」や「中英語」という表現が一般化する以前には,「古代英語」や「中世英語」という名称が使われていました.そんな時代の重みが感じられる1冊ですね.

今回の新装復刊にあたり,その魅力を1人でも多くの方に伝えるべく,刊行日までの1ヶ月間,毎日1つずつ古英語・中英語に関わる小ネタを投稿していくことにしました.ハッシュタグ #古中英語30連発 で展開しています.

本日は企画の3日目となりますが,1日目,2日目には古英語の文字,綴字,発音の話題を取り上げました.新装復刊でも古英語の第1章は「綴りと発音」で始まるのです.本書の中身は,研究社公式HPの近刊案内より部分的に「試し読み」できますので,ぜひチェックしてみてください.

小さなトピックを朝の早い時間帯に1日1ネタのペースで届けることで,皆さんの日常に古英語・中英語の香りを添えられればと思います.1ヶ月後の刊行までに,皆さんが古英語・中英語の世界に踏み出す心の準備ができるように,という意味合いもありますので,ぜひ覗いてみてください.

各小ネタの引用リポストやリプライも,ぜひ気軽にお願いします.私もなるべく反応します.また,私は X 上で本企画以外にも様々なhel活を展開していますので,ぜひ X アカウント をフォローし,日々チェックしていただければ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

2026-01-25 Sun

■ #6117. 伝説的入門書『古英語・中英語初歩』が新装復刊されます! [notice][kenkyusha][oe][me][review][timeline][link][kochushoho]

あの名著が復刊されます! 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』(研究社)が,1ヶ月後の2月25日に出版予定です(定価3300円).研究社公式HPの近刊案内より部分的に「試し読み」もできますので,ぜひチェックしてみてください.「英語史関連・周辺テーマの本」一覧にもアクセスできます.

本書の歴史をざっとたどってみます.

・ 1933--34年,市河三喜が雑誌『英語青年』(研究社)にて,後の『古代中世英語初歩』の母体となる連載記事を寄稿する

・ 1935年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』が出版される

・ 1955年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』改訂新版(研究社)市河 三喜・松浪 有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社)が出版される(←神山孝夫先生よりじきじきのご指摘により訂正いたしました.2026/01/27(Tue))

・ 1986年,市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』(研究社)が出版される(松浪による全面改訂)

・ 2023年,神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社)が出版される

以下,hellog,heldio,その他で公開してきた『古英語・中英語初歩』に直接・間接に関係するコンテンツを時系列に一覧します.

・ 2025年4月28日,heldio で「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」を配信

・ 2025年5月1日,ari さんが note で「#268 【雑談】市河・松浪(1986)「古英語・中英語初歩」こと,ÞOMEB を買ってみた件!!」を公開する

・ 2025年5月3日,ぷりっつさんが note で「Gemini 君と古英語を読む」シリーズを開始する(5月9日まで6回完結のシリーズ)

・ 2025年5月5日,hellog で「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) が公開される

・ 2025年5月10日,helwa メンバーが本書を(計7冊以上)持ち寄って皐月収録会(於三田キャンパス)に臨む.参加者(対面あるいはオンライン)は,ari さん,camin さん,lacolaco さん,Lilimi さん,Galois さん,小河舜さん,taku さん,ykagata さん,しーさん,みーさん,寺澤志帆さん,川上さん,泉類尚貴さん,藤原郁弥さん.

・ 2025年5月12日,hellog で「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) が公開される

・ 2025年5月15日,TakGottberg さんが,上記 heldio #1429 のコメント欄にて,(1986年版の)2011年第16刷の正誤表やその他の話題に言及(本記事の末尾を参照)

・ 2025年5月29日,heldio で「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」が配信される

・ 2025年10月5日,heldio にて「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」が配信される

・ 2025年10月5日,hellog にて「#6005. khelf の新たなhel活「声の書評」が始まりました --- khelf 藤原郁弥さんが紹介する『市河三喜伝』」 ([2025-10-05-1]) が公開される

・ 2026年1月20日,研究社より新装復刊が公式にアナウンスされる

・ 2026年2月25日,出版予定

新装復刊を前に,本書とその周辺について,理解を深めていただければ.復刊の Amazon の予約注文はこちらよりどうぞ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

・ 神山 孝夫 『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』 研究社,2023年.

2026-01-10 Sat

■ #6102. 古英語と現代英語の "false friends" [false_friend][semantic_change][borrowing][loan_word][cognate][oe]

フランス語で faux amis として知られ,日本語で説明的に訳せば「類似形異義語」となる false friends という存在については,本ブログでも false_friend の各記事で具体例を取り上げてきた.英語史や英語語彙論の文脈では,たいていフランス語からの借用語と,そのオリジナルのフランス語単語との間で意味がずれているペアのことを指す.英語 magazine (雑誌)と仏語 magasin (店)などが false friends の典型例である(cf. 「#4899. magazine は「火薬庫」だった!」 ([2022-09-25-1])).

通常 false friends という場合には,このように借用語について言われるものだと思っているが,借用語に限らずに一般に広げて考えることもできる.例えば2つの言語に(借用によらない)同根語があり,それぞれ意味が異なっているケースだ.英語 gift (贈り物)とドイツ語 Gift (毒)などがその例だ.歴史的には,いずれかあるいは両方の言語で意味変化 (semantic_change) が起こった場合に,結果としてこのような false friends が生まれることになるだろう.

さらに false friends の範囲を広げれば,古英語の単語とその現代英語における発達形との間で意味が異なるケースにも応用できそうだ."diachronic/historical false friends" とでも呼ぶべき代物だ.なんと Barney による古英語語彙の入門書 Word-Hoard の巻末に,この意味での false friends が一覧されている.Barney (87) が最も重要な21ペアとして挙げているものを引用しておきたい.

False Friends

The "Index to the Groups" shows several examples of ModE reflexes of OE words which no longer have the same meaning, and which frequently confuse the beginning student. Here is a list of some which appear in this Word-Hoard. (Note that the pret.-pres. verbs are special offenders.)

cræftiġ normally means not "crafty" BUT "powerful" cunnan "can" "know (how)" dōm "doom" "judgement" drēam "dream" "festivity" drēoriġ "dreary" "bloody" or "grieving" eorl "earl" "warrior", "nobleman" folc "folk" "army" grimm "grim" "fierce" magan "may" "can, be able" mōd "mood" "mind, spirit" *mōtan "must" "may, be permitted" rīċe "rich" "powerful" sār "sore" "grievous" scēawian "show" "look at, examine" sculan "shall" "ought to" sellan "sell" "give" slēan "slay" "strike" þynċan "think" "seem" willan "will" "wish" winnan "win" "contend" wiþ "with" "against"

・ Barney, Stephen A. Word-Hoard: An Introduction to Old English Vocabulary. New Haven: Yale UP, 1977.

2025-12-28 Sun

■ #6089. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した#6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 ([2025-12-25-1]) の続編となります.

ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に,引き続き読書会をリードしていただきました(いつもありがとうございます).

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .B&C の第63節の途中の3文のみですが,じっくりと精読しています.

Probably a less worthy type was drawn by these new conditions into the religious profession. We hear much complaint about immoderate feasting and drinking and vanity in dress. In the religious houses, discipline became lax, services were neglected, monasteries were occupied by groups of secular priests, many of them married; immorality was flagrant.

この3文の精読後,読書会にお立ち会いいただいた方々と,前回の精読箇所を含めてのディスカッションの時間があり,そちらも収録しています.解釈がおおいに深まると思いますので,じっくりとお聴きいただければ.

B&C読書会の過去回については,すべてアーカイヴからアクセスできます.「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-25 Thu

■ #6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.先週末に開催されたリモートでの helwa 忘年会にて,対談収録したものです.

今回も,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行を担当していただき,B&C の第63節の最初の8文をじっくりと精読しています.話題は,10世紀末のイングランドにおける The Benedictine Reform (ベネディクト改革)です.今回の箇所は,その改革に至るまでの背景を描写しています.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .

The flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to the Danes, who at the end of the eighth century began their ravages upon the country. Lindisfarne was burnt in 793, and Jarrow, Bede's monastery, was plundered the following year. In the ninth century throughout Northumbria and Mercia, churches and monasteries lay everywhere in ruins. By the tenth century, the decline had affected the moral fiber of the church. It would seem as though once success had been attained and a reasonable degree of security, the clergy relaxed their efforts. Wealthy men had given land freely to religious foundations in the hope of laying up spiritual reserves for themselves against the life in the next world. Among the clergy poverty gave way to ease, and ease by a natural transition passed into luxury.

この続編の heldio 回も収録済みですので,近々に配信する予定です.B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-24 Wed

■ #6085. 動名詞語尾に発展してゆく古英語の -ing あるいは -ung の起源 [suffix][indo-european][oe][gerund][participle][oe_dialect]

英語の -ing 語尾には様々な役割があり,異なる起源のものも多い.これについては「#4398. -ing の英語史」 ([2021-05-12-1]) でも触れている通りだ.

今回は,そのなかでも動名詞 (gerund) の語尾としての -ing に注目したい.これは,古英語の名詞語尾 -ing,あるいは間接的に -ung に遡ることが知られている.ところが,-ing と -ung の両語尾の古英語での分布を観察したり,さらに遡った起源・発達を考慮すると,形態音韻論的にはなかなか複雑なようだ.とりわけ古英語から中英語にかけて -ung が衰退し,-ing 一辺倒になっていった過程について,謎が残っている.

Lass (201--02) より,両語尾に関する記述を読んでみよう.

(v) -ing/-ung. These originate in an IE /n/-formative + */-ko-/ . . . . Thus -ing < */-en-ko-/, -ung < */-n̥-ko-/. There is also evidence for an o-grade */-on-ko-/, as in L hom-un-cu-lus 'little man, homunculus'. The original sense is not certain, but the general model is X-ing = '(something) associated with, deriving from X'. The oldest Germanic uses seem to be in names, especially tribal: Marouíngi 'Merovingians' appears in second-century Greek sources. In the textual tradition both -ing and -ung occur as a kind of patronymic: OE Scyld-ing-as/-ung-as 'Scyldings, children of Scyld', L Lotharingi, OHG Lutar-inga, OE Hloðer-ingan 'Lotharingians, people of Lothar'.

OE seems to have two semantically differentiated suffixes from this one source, one always -ing (m), the other -ing/-ung (f). The first appears mainly in deadjectival formations like ierm-ing 'pauper' (earm 'poor'), æþel-ing 'nobleman' (æþel 'noble'), and in denominals like hōr-ing 'adulterer, fornicator' (hōre) 'whore'). The second appears as a formative in deverbal nouns, e.g. wun-ung 'dwelling' (wunian), gaderung 'gathering' (gæderian). The -ung form, curiously, seems restricted almost exclusively to class II weak verbs as bases, as in the examples above.

-ung 語尾の初期中英語期までの衰退は,何らかの理由で付く基体を選り好みしており,適用範囲が狭かったからなのだろうか.

続けて,Campbell (158) には,古英語の方言間における両語尾の分布について概説があるので,こちらも読んでみよう.

§383. The suffixes -ung, -ing, in abstract fem. nouns interchange fairly systematically. In all dialects -ing prevails in derivatives of weak verbs of Class I (e.g. grēting, ȝemēting, ȝewemming, ielding, fylȝing, forċirring), and -ung in derivatives of weak verbs of Class II (e.g. costnung, leornung).

Derivatives of strong verbs have -ing in lNorth. practically always (e.g. Li., Ru.2 flōwing, lesing, onwrīging), lW-S sources vary, elsewhere the instances are too few for any conclusions to be drawn . . . . In W-S there is a tendency to prefer -ing to -ung in compounds, e.g. leorningcniht, bletsingbōc. VP changes -ung- to -ing- before back vowels (d.p. -ingum, g.p. not recorded, but cf. advs. fēringa, nīowinga, wōēninga).

古英語方言ごとに傾向があったとはいえ,すでに両語尾間の乗り入れがあったことも示唆されている.英語史では,動名詞の語尾が現在分詞の語尾の形態にも影響を与えたことがしばしば指摘されてきた.その観点からも,-ing と -ung にまつわる謎は英語史上おもいのほか大きな問題だろうと思う.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2025-12-19 Fri

■ #6080. 中英語における any の不定冠詞的な用法 [article][adjective][comparison][me][oe]

古英語の数詞 ān から不定代名詞や不定冠詞 (indefinite article) が発達したように,その派生語である古英語 ǣniȝ からも不定代名詞や不定形容詞が発達した.a(n) や any は,このように起源と発達において類似点が多いため,意味や用法について互いに乗り入れしていると見受けられる側面がある.

例えば,中英語では特に同等比較の構文において,不定冠詞 a(n) が予想されるところに any が現われるケースがある.不定冠詞としての any の用法だ.Mustanoja (263) より見てみよう.

In second members of comparisons, particularly in comparisons expressing equality, any is not uncommon: --- isliket and imaket as eni gles smeþest (Kath. 1661); --- tristiloker þan ony stel (RMannyng Chron. 4864); --- his berd as any sowe or fox was reed (Ch. CT A Prol. 552); --- as blak he lay as any cole or crowe (Ch. CT A Kn. 2692); --- fair was this younge wyf, and therwithal As any wezele hir body gent and smal (Ch. CT A Mil. 3234); --- his steede . . . Stant . . . as stille as any stoon (Ch. CT F Sq. 171); --- þ maden as mery as any men moȝten (Gaw. & GK 1953; any with a plural noun); --- also red and so ripe . . . As any dom myȝt device of dayntyeȝ oute (Purity 1046). The usage goes back to OE: --- scearpre þonne ænig sweord (Paris Psalter xliv 4).

類似表現は古英語からもあるとのことだ.気になるのは,この場合の any は純粋に a(n) の代用なのだろうか.というのは,現代英語の He is as wise as any man. 「彼はだれにも劣らず賢い」の any の用法を想起させるからだ.単なる不定冠詞を使う場合よりも,any を用いる方がより強調の意味合いが出るということはないのだろうか.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2025-12-16 Tue

■ #6077. 「ただ1人・1つ」を意味する副詞的な one [one][adjective][adverb][oe][me][article][numeral]

one について,現代英語では失われてしまった副詞的な用法がある.「ただ1人・1つ;~だけ」を意味する only や alone に近い用法だ.古英語や中英語では普通に見られ,同格的に名詞と結びつく場合には one は統語的に一致して屈折変化を示したので,起源としては形容詞といってよい.しかし,その名詞から遊離した位置に置かれることもあり,その点で副詞的ともいえるのだ.

Mustanoja は "exclusive use" と呼びつつ,この one の用法について詳述している.以下,一部を引用しよう (293--94) .

EXCLUSIVE USE. --- The OE exclusive an, calling attention to an individual as distinct from all others, in the sense 'alone, only, unique,' occurs mostly after the governing noun or pronoun (se ana, þa anan, God ana), but anteposition is not uncommon either (an sunu, seo an sawul, to þæm anum tacne). It has been suggested by L. Bloomfield (see bibliography) that anteposition of the exclusive an is due to the influence of the conventional phraseology of religious Latin writings (unus Deus, solus Deus, etc.). After the governing word the exclusive one is used all through the ME period: --- he is one god over alle godnesse; He is one gleaw over alle glednesse; He is one blisse over alle blissen; He is one monne mildest mayster; He is one folkes fader and frover; He is one rihtwis ('he alone is good . . .' Prov. Alfred 45--55, MS J); --- ȝe . . . ne sculen habben not best bute kat one (Ancr. 190); --- let þe gome one (Gaw. & GK 2118). Reinforced by all, exclusive one develops into alone in earliest ME (cf. German allein and Swedish allena), and this combination, after losing its emphatic character, is in turn occasionally strengthened by all: --- and al alone his wey than hath he nome (Ch. LGW 1777).

引用の最後のくだりでは,現代の alone や all alone の語源に触れられている.要するにこれらは,今はなき副詞的 one の用法を引き継いで残っている表現ということになる.そして,類義の only もまた one の派生語である.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Bloomfield, L. "OHG Eino, OE Ana = Solus." Curme Volume of Linguistic Studies. Language Monograph VII, Linguistic Soc. of America, Philadelphia 1930. 50--59.

2025-12-12 Fri

■ #6073. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (5) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio にて「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した「#6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会」 ([2025-12-09-1]) の続編となります.

引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)の進行のもと,B&C の第62節の最後の3文をじっくりと精読しています.具体的な単語が多く列挙されている箇所なので『英語語源辞典』などを引きながら読むと勉強になるはずです.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 82) .

Finally, we may mention a number of words too miscellaneous to admit of profitable classification, like anchor, coulter, fan (for winnowing), fever, place (cf. market-place), spelter (asphalt), sponge, elephant, phoenix, mancus (a coin), and some more or less learned or literary words, such as calend, circle, legion, giant, consul, and talent. The words cited in these examples are mostly nouns, but Old English borrowed also a number of verbs and adjectives such as āspendan (to spend; L. expendere), bemūtian (to exchange; L. mūtāre), dihtan (to compose; L. dictāre), pīnian (to torture; L. poena), pīnsian (to weigh; L. pēnsāre), pyngan (to prick; L. pungere), sealtian (to dance; L. saltāre), temprian (to temper; L. temperāre), trifolian (to grind; L. trībulāre), tyrnan (to turn; L. tornāre), and crisp (L. crispus, 'curly'). But enough has been said to indicate the extent and variety of the borrowings from Latin in the early days of Christianity in England and to show how quickly the language reflected the broadened horizon that the English people owed to the church.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.B&C 全体でみれば,まだまだこの超精読シリーズも序盤といってよいです.今後もゆっくりペースで続けていくつもりです.ぜひ皆さんも本書を入手し,超精読にお付き合いください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-09 Tue

■ #6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

本日 Voicy heldio にて「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.一昨日,12月7日(日)の午前中にオンラインで開催した超精読会の様子を収録したものの一部です.

今回も前回に引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行役を務めていただき,さらにヘルメイト数名にもお立ち会いいただきました.おかげさまで,日曜日の朝から豊かで充実した時間を過ごすことができました.ありがとうございます.超精読会の本編だけで1時間半ほど,その後の振り返りでさらに1時間超という長丁場でした.今後 heldio/helwa で複数回に分けて配信していく予定です.

さて,今朝の配信回でカバーしているのは,B&C の第62節の後半の始まりとなる "But the church . . ." からの4文です.以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, p. 82) .

But the church also exercised a profound influence on the domestic life of the people. This is seen in the adoption of many words, such as the names of articles of clothing and household use: cap, sock, silk, purple, chest, mat, sack;6 words denoting foods, such as beet, caul (cabbage), lentil (OE lent), millet (OE mil), pear, radish, doe, oyster (OE ostre), lobster, mussel, to which we may add the noun cook;7 names of trees, plants, and herbs (often cultivated for their medicinal properties), such as box, pine,8 aloes, balsam , fennel, hyssop, lily, mallow, marshmallow, myrrh, rue, savory (OE sæperige), and the general word plant. A certain number of words having to do with education and learning reflect another aspect of the church's influence. Such are school, master, Latin (possibly an earlier borrowing), grammatic(al), verse, meter, gloss, and notary (a scribe).

6 Other words of this sort, which have not survived in Modern English, are cemes (shirt), swiftlere (slipper), sūtere (shoemaker), byden (tub, bushel), bytt (leather bottle), cēac (jug), læfel (cup), orc (pitcher), and strǣl (blanket, rug).

7 Cf. also OE cīepe (onion, ll. cēpa), nǣp (turnip; L. nāpus), and sigle (rye, V.L. sigale).

8 Also sæppe (spruce-fir) and mōrbēam (mulberry tree).

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-11-14 Fri

■ #6045. 「湾」を意味する bay と bight [geography][etymology][kdee][cognate][oe][me][germanic][indo-european][heldio]

先日,ニュージーランドの南島,Christchurch からバスで南へ6時間ほどの Dunedin へ向かった.途中からは,左手の車窓に太平洋を眺めながらの旅だ.地図を見てみると,このルートの東海岸は,「湾」と呼ぶにははばかられるものの,緩やかに内側に湾曲している.後で知ったのだが,このような湾曲の海岸は,bay とはいわずとも bight と呼ばれるらしい.寡聞にして知らない英単語だった.英和辞典には「bay より大きいが奥行が浅い」と説明があった.典型例はオーストラリア南岸の大きな湾曲で,Great Australian Bight と呼ぶらしい.大きな湾としては他に gulf という英単語もあり,地理用語は難しい.

bight という単語を初めて聞いて直感したのは,bight とは語源的にも bay の親戚なのだろうということだ.gh と y は古英語レベルでは互いに異形態であることが多いからだ.

ところが『英語語源辞典』を引いてみて,まったく当てが外れた.これだから語源に関する直感や経験は当てにならない.やはりしっかり辞書で調べてみなければ,正確なとこころは分からないのだ.

まずは,馴染み深い bay のほうから.これは,そもそも本来語ではなく,中期ラテン語の baiam に由来し,古スペイン語での発展形 bahia から古フランス語 baie を経由して,中英語に bai として借用された.Polychronicon に初出している.さらに遡った語源については不詳で,謎の語のようである.

一方,今回注目する bight は,<gh> の綴字からほぼ確実に予想される通り,本来語だった.古英語 byht は「屈曲部,角」を意味し,中英語末期になって「海岸や川の湾曲部,湾」の語義を獲得したという.同根語としてドイツ語 Bucht やオランダ語 bocht があり,ゲルマン祖語形 *buχtiz が再建されている.さらに印欧語根 *bheug- "to bend" に遡り,これは英語の「お辞儀(する)」を意味する bow をも産出している.

常に語源辞典を引く習慣をつけないと引っかかってしまいます,という事例でした.本記事には heldio 版もあります.「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-10 Mon

■ #6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][personal_pronoun][case][oe][indo-european][link][hel_education][sound_change][gvs]

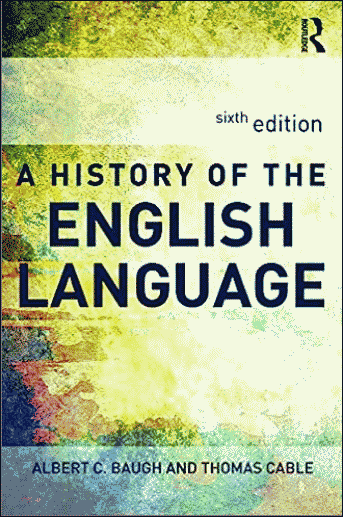

10月25日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第7回が,秋期クールの第1回として開講されました.テーマは「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」です.誰もが知る超基本語でありながら,英語史の観点から見ると,この小さな単語 I は,その短い生涯に多くのドラマを凝縮させていることが分かります.

今回の講座より,開講時間は 15:30--17:00 へと変更となり,また開講方式はオンラインのみとなりました.新しい形でのスタートとなりましたが,多数の方にご参加いただき,感謝申し上げます.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」を配信し,また hellog にて「#6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます」 ([2025-10-21-1]) を投稿していました.

1人称単数代名詞 I の歴史は,まさに英語史上の音変化の縮図といえます.古英語,この単語は ic という形をとっていましたが,中英語期から近代英語期にかけて数々の音変化が起こり,現代の形に繋がっていきました.

この第7回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第6回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

シリーズの次回,第8回は,11月29日(土)に「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」と題して開講されます.秋期クールは引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-11-07 Fri

■ #6038. New Zealand English における2音節発音の known, thrown, grown [new_zealand_english][vowel][syllable][pronunciation][sound_change][oe]

昨日の記事「#6307. New Zealand English における冠詞の実現形」 ([2025-11-06-1]) に続き,New Zealand English で聞かれる特徴ある発音について取り上げる.Bauer (391) に次のように記述がある.

There is a small set of words such as known, thrown, which are regularly pronounced with two syllables, allowing distinctions between such pairs as groan/grown.

LPD に当たってみると,それぞれ標準的な単音節発音の次に,§/ˈnəʊ ən/, §/ˈθrəʊ ən/, §/ˈgrəʊ ən/ と2音節発音も掲載されている,LPD における § 記号については,"Pronunciations which are widespread among educated speakers of British English but which are not, however, considered to belong to RP (Received Pronunciation) are marked with the symbol §." (xix) とあるので,イギリス英語でも非RP発音としては広く聞かれるもののようだ.

この2音節発音に思わず唸ってしまうのは,これがおそらく古英語以来の歴史的発音を由緒正しく引き継いでいるからだ.古英語では上記の動詞はいずれも強変化第7類に属し,過去分詞はそれぞれ knāwen, þrōwen, grōwen となる.MED で中英語の語形を確かめると,2音節目の母音を示唆する母音字が残っているものもあれば,残っていないものもある.少なくとも中英語期以降,単音節発音と2音節発音は variants としていずれも行なわれてきたことが分かる.

古英語から1千年の時間が流れ,かつ地中の裏側の対蹠地で話されている現代 NZE において,特徴的に2音節発音が残っているというのは感慨深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-10-13 Mon

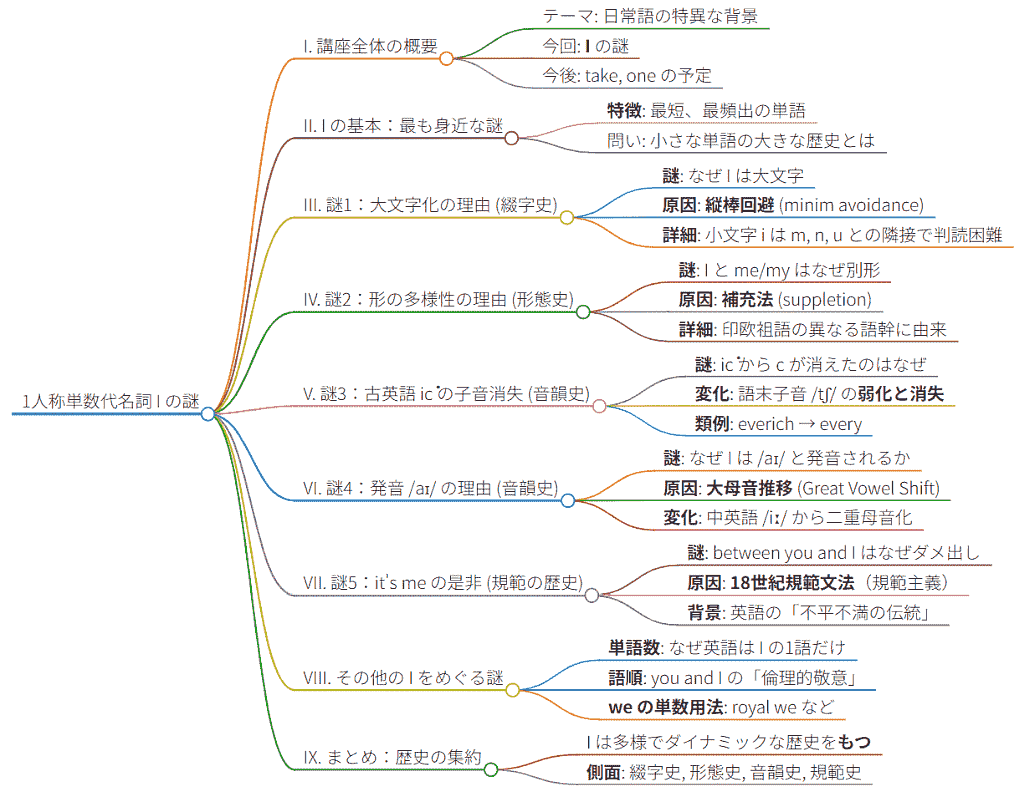

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-10-10 Fri

■ #6010. quick に「生きている」の語義がある [adjective][semantic_change][polysemy][oed][khelf][oe][hee]

10月7日(火)の heldio でお届けした khelf による「声の書評」の第3弾「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」にて,quick という形容詞が意味変化との関連で話題とされていました.

quick は「速い,すばやい」などの語義が基本ですが,古風あるいは文語的な響きをもって「生きている」の語義があります.むしろこちらの語義がこの形容詞の原義で,「生きている」→「生き生きとしている,きびきびしている」→「機敏な,敏感な」→「速い,すばやい」のような意味の展開を辿ったと考えられます.OED によると,「生きている」をはじめとする多くの語義がすでに古英語からみられますが,現代もっとも馴染み深い語義である「速い,すばやい」は1300年頃に初出しています.これら多くの語義が歴史のなかで地層のように積み重なってきており,quick は典型的な多義語の形容詞となっているのです.

quick のあまり馴染みのない語義が用いられている表現をいくつか挙げてみましょう.文語的ですが the quick and the dead といえば「生者と死者」です.同じく古風な表現として quick with child 「妊娠して(胎動を感じている)」もあります.quick water は「流れる水」ほどの意味で,quicksilver は「流れる銀」すなわち「水銀」を意味します.

名詞化した the quick は「神経の最も敏感な部分」ほどの意味から,とりわけ「(生爪をはがした)爪の下」の語義をもちます.ここから「深爪をする」は cut a nail to the quick などと表現します.

quick は原義「生きている」からメタファーや共感覚のメカニズムを経て,さまざまな意味を生み出してきました.基本的な語義だからこその広範な展開といってよいでしょう.

この語に関するさらなる展開や大元の語源については,『英語語源ハンドブック』の quickly の項目もご覧ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-19 Fri

■ #5989. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (3) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe][hellive2025][loan_word]

先日 Voicy heldio でお届けした「#1548. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-2) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝アーカイヴより配信しました.「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」です.これは去る9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝の7時過ぎから生配信でお届けしたものです.

今回の超精読会も前回と同様に,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会を務めていただきました.現場には,私のほか数名のヘルメイトもギャラリーとして参加しており,早朝からの熱い精読会となっています.40分ほどの時間をかけて,18文ほどを読み進めました.2人の精読にかける熱い想いを汲み取りつつ,ぜひお付き合いいただければ.

以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, pp. 81--82) .

It is obvious that the most typical as well as the most numerous class of words introduced by the new religion would have to do with that religion and the details of its external organization. Words are generally taken over by one language from another in answer to a definite need. They are adopted because they express ideas that are new or because they are so intimately associated with an object or a concept that acceptance of the thing involves acceptance also of the word. A few words relating to Christianity such as church and bishop were, as we have seen, borrowed earlier. The Anglo-Saxons had doubtless plundered churches and come in contact with bishops before they came to England. But the great majority of words in Old English having to do with the church and its services, its physical fabric and its ministers, when not of native origin were borrowed at this time. Because most of these words have survived in only slightly altered form in Modern English, the examples may be given in their modern form. The list includes abbot, alms, altar, angel, anthem, Arian, ark, candle, canon, chalice, cleric, cowl, deacon, disciple, epistle, hymn, litany, manna, martyr, mass, minster, noon, nun, offer, organ, pall, palm, pope, priest, provost, psalm, psalter, relic, rule, shrift, shrive, shrive, stole, subdeacon, synod, temple, and tunic. Some of these were reintroduced later.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-01 Mon

■ #5971. 602年,Kent でローマ字が採用される [alphabet][christianity][oe][anglo-saxon][st_augustine][history][writing][runic][kentish][oe_dialect][jute][100_places]

597年,Kent にキリスト教がもたらされた経緯については「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) 等の記事で取り上げてきた.イングランド史上,そして英語史上,きわめて重大な出来事だったといってよい.

様々なインパクトがあったが,そのうちの1つはキリスト教とともにローマ字 (Roman alphabet) が導入されたことだ.古来,ゲルマン民族はローマ字と親戚関係にあったルーン文字 (runic script) をもっていたが,これを機に使用文字をローマ字へと乗り換えていくことになった.

そのローマ字の受容の象徴的な年として,602年を挙げることができる.Lucas and Mulvey (19) の "CANTERBURY --- The adoption of the Roman alphabet (602)" と題する節から,冒頭の3段落を引用する.

The Jutish kingdom of Kent is the first region of post-Roman Britannia to leave evidence of an organized realm. That is because Kent was the first area to be reconverted to Christianity. Sent by Pope Gregory, Augustine and fellow monks arrived in Canterbury in 597, bringing not only Christianity but also writing in the form of Roman script. In 602, King Ethelbert of Kent had the monks write down the laws of his people in that script.

Those laws, called 'dooms', had been brought to Kent from Continental Europe 150 years before. They are the first surviving example, in any Germanic language, of a legal document. They are the starting point of the Anglo-American common law and tradition. They are also of great importance in the history of the English language.

First, they show that within five years of the arrival of the Roman script, it had been adopted in place of the runic alphabet . . . . Second, they provide evidence of Kentish, a dialect of English that was to disappear altogether. Third, they are the beginning of regular and widespread written records in English, as the script of the dooms spread rapidly west and north.

ケント王 Ethelbert が602年に法律をローマ字で書き記させたというのが,その後の英語のローマ字使用の伝統にとって決定的な出来事だったことになる.英米法の歴史の観点からも非常に重要な年だったことが分かる.

それにしてもローマ字の広がり方が早いし速い.597年のたかだか5年後のことである.ローマ字は間違いなくキリスト教とともにもたらされたものなのだ.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-25 Mon

■ #5964. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

一昨日に Voicy heldio でお届けした「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝こちらのアーカイヴより配信しました.

同著の第62節の第1段落の後半部分,But で始まる部分から段落終わりまでを,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)と超精読しています.21分ほどの時間をかけて,じっくりと10行半ほど読み進めました.2人のおしゃべり,蘊蓄,精読にかける熱い想いを汲み取っていただければ幸いです.

精読対象の英文を,前回取り上げた箇所も含めて掲載します(Baugh and Cable, p. 81) .ぜひ超精読にお付き合いください.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate. But it would be a mistake to think that the enrichment of the vocabulary that now took place occurred overnight. Some words came in almost immediately, others only at the end of this period. In fact, it is fairly easy to divide the Latin borrowings of the Second Period into two groups, more or less equal in size but quite different in character. The one group represents words whose phonetic form shows that they were borrowed early and whose early adoption is attested also by the fact that they had found their way into literature by the time of Alfred. The other contains words of a more learned character first recorded in the tenth and eleventh centuries and owing their introduction clearly to the religious revival that accompanied the Benedictine Reform. It will be well to consider them separately.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

2025-08-23 Sat

■ #5962. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio で「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」を配信しました.一昨日,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)とともに,久しぶりの Baugh and Cable 超精読会を開きました.1時間を越える熱い読書会となりましたが,1時間以上をかけて読み進めたのは第62節の第1段落のみです.その豊かな読解の時間を heldio 収録してあります.その様子を,前編と後編の2回に分けて,heldio アーカイヴとして配信します.

第62節では,古英語期の比較的早い時期におけるラテン語からの語彙的影響について,具体例とともに論じられています.精読を味わうとともに,2人のおしゃべりも楽しみながら,古英語とラテン語の関係に思いを馳せてみてください.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 81) を以下に掲載しますので,超精読にお付き合いいただければ.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow