hellog〜英語史ブログ / 2020-09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020-09-30 Wed

■ #4174. なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][personal_pronoun][number][t/v_distinction]

英語という言語は,名詞においてきっちり単数と複数を区別しなければ気の済まない言語なわけですが,その割には重要語である you には単数(あなた)と複数(あなた方)の区別がありません.これは実に奇妙なことに思われます.むしろ,このような重要語でこそ単複の区別があってしかるべきではないかと突っ込まざるを得ません.なぜ2人称代名詞において単複を区別しないのか.この謎は,英語史をひもとくことにより解決できます.以下の解説をお聴きください.

英語でも古くは2人称代名詞にも単複の区別がありました.単数の「あなた」に thou (古英語では þū)という形を用い,複数の「あなた方」に you (古英語では ġē)という異なる系列の語が用いられていました.しかし,中英語期にラテン語やフランス語の特殊な慣用の影響を受け,本来複数形だった you 系列が「あなた様」という丁寧な単数(いわゆる「敬称」)にも用いられるようになったのです.一方,thou は,親しみ,あるいは蔑みをもって単数の相手を指す低位の代名詞(いわゆる「親称」)に成りさがりました.語用論的にはちょっと厄介な状況です.

このちょっと厄介な慣用は現在のヨーロッパの諸言語にそのまま残っているのですが,英語では続く近代英語期に解消されることになりました.その理由については諸説ありますが,結果として英語では敬称 you が親称 thou を呑み込むようにして一般化したのです.結果として,you は古英語以来の複数の「あなた方」の語義は保持しつつ,一方で敬称・親称の区別のない汎用の単数の「あなた」の語義をも獲得したことになります.これが,現在の状況です.

上記の英語史上の経緯と,その現代へのインパクトを語り出せば,10分の解説どころか90分の講義でも足りません.英語史上,きわめて重要かつ魅力的なこの話題については,ぜひ##3099,1126,1127,440,529の記事セットをじっくりご覧ください.とりわけ,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第10回の記事「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」で,この話題について丁寧に記述していますので,そちらをどうぞ.

2020-09-29 Tue

■ #4173. Palsgrave のフランス語文典 [french][orthoepy][gvs][spelling_pronunciation_gap][spelling_reform][oed][emode]

フランス語研究者であり正音学者だった16世紀前半に活躍したイギリス人 John Palsgrave は,英語(学)史上も重要である.フランス語研究者として1530年に英語でフランス語文典 Lesclarcissement de la Langue Francoyse を著わし,当時もっともよく知られたフランス語文典となった.「#3836. フランス語史の年表」 ([2019-10-28-1]) に名を挙げられるくらいであるから,その影響力はただものではない.

Palsgrave はロンドンに生まれ,ケンブリッジ大学に学び,パリで修士号を取得した.帰国してフランス語教師となり Thomas More などとも親交を深めた.彼の英語学史上の最大の業績は,外国語であるフランス語を「音声表記」した点にあるといってよい.他言語の発音を客観的に記述するという,現代の音声学の基本的な姿勢の伝統を創始した人物である(渡部,p. 38).

16世紀は,Palsgrave のような正音学者が多数輩出した時代である.大母音推移 (gvs) 等の音変化が進行し,発音と綴字のギャップ (spelling_pronunciation_gap) が開きつつあるなかで,綴字改革 (spelling_reform) の訴えが様々な陣営よりなされていた.外国語研究者は発音の問題に敏感である.Palsgrave も,例外ではなく英語の発音と綴字の問題に並々ならぬ関心を示す正音学 (orthoepy) の徒だったのである.なお,外国語研究の立場から英語の発音と綴字の問題に関心を示した初期近代英語期の「同志」としては,ほかに De pronunciation Graecae (1555) を著わした J. Cheke や Grammatica Linguae Anglicanae (1653) を著わした J. Wallis もいる(石橋,p. 616).

Palsgrave のもう1つの注目すべき点は,OED の引用文の常連であることだ.OED は,かの Lesclarcissement から5418個もの用例を引いてきており,この時期の語彙記述に多大な貢献をなしている(cf. 「#642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4)」 ([2011-01-29-1])).この著書は語学書であるから,フィロロジストもである OED 編纂者にとって,当然ながら「大好物」である.編纂者が,このような垂涎ものの著書から(とりわけ文法用語などの)語彙を集めてこないわけがない.

以上,Palsgrave が英語(学)史上ひとかどの人物とされている背景を簡単に紹介した.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2020-09-28 Mon

■ #4172. 映画『博士と狂人』の原作者による OED 編纂法の紹介文 [film][history][lexicography][oed]

OED 編纂を巡る映画『博士と狂人』(原題 The Professor and the Madman)が10月16日(金)に全国ロードショー開始となります.メル・ギブソン(博士 James Murray 役)とショーン・ペン(狂人 Doctor Minor 役)の初共演.「孤高の学者と,呪われた殺人犯.世界最大の英語辞典誕生に隠された,真実の物語」というキャッチです.

原作はノンフィクション作家 Simon Winchester による The Professor and the Madman (1998) .同作家による2003年出版の The Meaning of Everything も,同じく OED 編纂にかかる人間模様を活写しており,抜群におもしろいです.

OED とは何か.これを分かりやすく説明するのは容易ではありませんが,The Professor and the Madman の2章 (25--26) に,著者による導入の文章があるので,引用しておきましょう.OED の編纂法に焦点を当てた導入です.

It took more than seventy years to create the twelve tombstone-size volumes that made up the first edition of what was to become the great Oxford English Dictionary. This heroic, royally dedicated literary masterpiece---which was first called the New English Dictionary, but eventually became the Oxford ditto, and thenceforward was known familiarly by its initials as the OED---was completed in 1928; over the following years there were five supplements and then, half a century later, a second edition that integrated the first and all the subsequent supplementary volumes into one new twenty-volume whole. The book remains in all senses a truly monumental work---and with very little serious argument is still regarded as a paragon, the most definitive of all guides to the language that, for good or ill, has become the lingua franca of the civilized modern world.

Just as English is a very large and complex language, so the OED is a very large and complex book. It defines well over half a million words. It contains scores of millions of characters, and, at least in its early version, many miles of hand-set type. Its enormous---and enormously heavy---volumes are bound in dark blue cloth: Printers and designers and bookbinders worldwide see it as an apotheosis of their art, a handsome and elegant creation that looks and feels more than amply suited to its lexical thoroughness and accuracy.

The OED's guiding principle, the one that has set it apart from most other dictionaries, is its rigorous dependence on gathering quotations from published or otherwise recorded uses of English and using them to illustrate the use of the sense of every single word in the language. The reason behind this unusual and tremendously labor-intensive style of editing and compiling was both bold and simple: By gathering and publishing selected quotations, the dictionary could demonstrate the full range of characteristics of each and every word with a very great degree of precision. Quotations could show exactly how a word has been employed over the centuries; how it has undergone subtle changes of shades of meaning, or spelling, or pronunciation; and, perhaps most important of all, how and more exactly when each word slipped into the language in the first place. No other means of dictionary compilation could do such a thing: Only by finding and showing examples could the full range of a word's past possibilities be explored.

この後も OED 導入の文章が続きますが,ここまででも編纂法のユニークさが分かると思います.物語『博士と狂人』は,OED 編纂法のこのユニークな点を軸に展開していきます.上映が実に楽しみです.

・ Winchester, Simon. The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity, and the Making of the Oxford English Dictionary. New York: HarperCollins P, 1998. HarperPerennial ed. 1999.

2020-09-27 Sun

■ #4171. なぜ英語では v と b が区別されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][v][phonetics]

前回の hellog ラジオ版 ([2020-09-23-1]) では「#4167. なぜ英語では l と r が区別されるのですか? --- hellog ラジオ版」を取り上げました.今回も関連する話題として,英語の v と b の区別について考えてみます.

音声学的には [v] は有声唇歯摩擦音,[b] は有声両唇破裂音と呼ばれ,明確に区別されることは確かです.しかし,内実をよくみると,両音とも「声帯を震わせ」「唇を用いる」という点では共通しています.大きく異なるのは,[v] が唇と歯の隙間から呼気が抜けていくのに対して,[b] は上下の唇をいったんきっちり締めて呼気をせき止めるということです.しかし,これも唇の締めの程度問題と考えれば,小さい違いにすぎません.音声学的には [v] と [b] は,やはり似ているのです.

それでは,以下の音声の解説をお聴きください.

have や live のように,現在 [v] を示す語ですら,古英語では活用形によっては [b] を示したのです.ということで結論としては,[v] と [b] は英語でもやっぱり似てたんじゃん,ということになります.

英語の [v] の子音を,日本語表記で「ヴ」とするか「ブ」とするかは,また別の興味深い問題となります.

今回の話題に関心をもった方は,ぜひ##74,1813,3325,3628,3690の記事セットをどうぞ.

2020-09-26 Sat

■ #4170. 講座「英語の歴史と語源」の第7回「ノルマン征服とノルマン王朝」のご案内 [asacul][notice][norman_conquest][french][history][link]

10月3日(土)の15:30?18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・7 ノルマン征服とノルマン王朝」と題する講演を行ないます.趣旨は以下の通りです.

1066年のノルマン征服はイギリス史上最大の事件といわれますが,英語史の観点からも,その後の英語がたどってゆく進路を大きく方向づけた点できわめて重大な出来事でした.以後,英語はノルマン王朝の公用語であるフランス語との接触を強め,主に語彙,語法,綴字の領域で大きな言語的影響を被ることになりました.また,当時英語が一時的にフランス語のくびきの下で社会的権威を奪われ,標準形をも失ったという事実は,近代以降の英語の世界的な発展を思うとき,実に意味深長です.本講座で,ノルマン征服の英語史上の意義を改めて考えてみましょう.

ノルマン征服とは? ノルマン人とは何者? 彼らは何語を話していたのか? イングランドや英語とはどのような関係があるのか? 現代の英語にいかなる影響を及ぼしたのか? 英国史のみならず英語史においても計り知れないインパクトをもつ1066年の事件とその余波に迫ります.

本シリーズもしばらく中断を余儀なくされていましたが,久し振りの再開となります.関心のある方は是非お申し込みください.よろしくどうぞ.

2020-09-25 Fri

■ #4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English [glowbe][corpus][ice][englishes][world_englishes][variety][ame_bre][spelling]

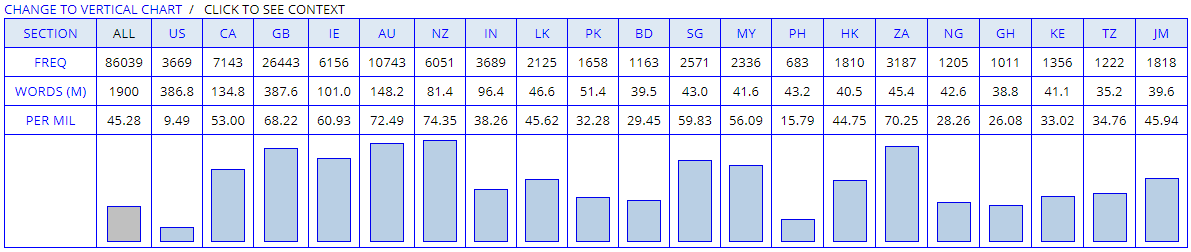

「#4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも)」 ([2020-09-22-1]) で触れた World Englishes のコーパス GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) を少し試してみた.(先日の駒場英語史研究会にて本コーパスを導入していただきました菊地翔太先生(明海大学)には,改めて感謝します.)

このコーパスは20カ国からの英語変種を総合した19億語からなる巨大コーパスで,変種間の比較が容易に行なえる仕様となっている.変種間比較についていえば,私はこれまで「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1]),「#1743. ICE Frequency Comparer」 ([2014-02-03-1]) などで取り上げたように ICE (International Corpus of English) しか知らなかったのだが,コーパスの世界は急速に進化しているようだ.GloWbE のインターフェースは,COCA (Corpus of Contemporary American English) や COHA (Corpus of Historical American English) などと共通なので,そちらに慣れたユーザーであれば,とっついやすいはずだ.

きわめて単純な使い方ではあるが,GloWbE の最大の売りである変種間比較を color と colour のスペリングに関して行なってみた.一般に color はアメリカ式,colour はイギリス式のスペリングといわれるが,この2変種間の比較に満足せず,20変種間で比べてみようという試みだ.インターフェースより単純に Chart 出力機能を選択し,各々のスペリングで検索し,返された図表を眺めるだけなのだが,それだけでも十分におもしろい.まずは,アメリカ式 color の図表から.

次に,イギリス式 colour の図表を挙げよう.

横方向の中央辺りに東南アジアの国々が集まっており,歴史的にはイギリス式が多いと予想される地域なわけだが,実はアメリカ式スペリングのほうが優勢のようだ.近年の英語のアメリカ化 (americanisation) の影響が疑われよう.一方,左側には(米国を除く)アングロサクソン系諸国が集まっており,そこでは予想通りにイギリス式が優勢である.右側に集まっているアフリカ諸国では,両スペリングの差はさほど大きくない.

color vs colour の問題を米英間の問題として論じる時代は過ぎ去りつつある.凄いツールが出てきたものである.

2020-09-24 Thu

■ #4168. 言語の時代区分や方言区分はフィクションである [me_dialectology][periodisation][dialectology][variety]

英語史の概説書を読んでいると,「古英語」「中英語」「近代英語」などと特定の名前のついた時代区分が至るところに現われる.また「イングランド北部方言」「スコットランド方言」「ニューイングランド方言」などと名付けられた方言区分もよく出てくる.そのような区分名称があまりに自然に頻繁に用いられるために,英語に関して,時間や空間のなかで区切られた,そのような枠 --- 変種 (variety) --- が実際に存在すると思い込んでしまうことが多い.

しかし,言語の変種というものは常にフィクションである.○○英語もフィクションだし,英語それ自体もフィクションである.そして,日本語も然り.それと連動して,時代区分や方言区分もまたフィクションにすぎない.

これらの問題については,「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]),「#4123. 等語線と方言領域は方言学上の主観的な構築物である」 ([2020-08-10-1]) などで取り上げてきた.

言語に関するあらゆることがフィクションだと聞くと,狐につままれたようなような気がするかもしれない.しかし,ポイントは簡単だ.言語(変種)は時間的にも少しずつ変化するし,空間的にも少しずつ変異する連続体であり,名称をつけた区域のどこが始まりで,どこが終わりかを正確に指差しすることができないからだ.ここだと指差ししたところの1日手前,あるいは1ミリ手前の点を代わりにとって,そこを始まり/終わりとしてはなぜダメなのか,ということを客観的に示すことができないのである.

中英語の時代区分と方言区分について考察した Laing and Lass が,この問題について簡潔に解説している.まずは時代区分について.

The 'early'/'late' division is largely . . . a matter of convenience. The language of the 12th century and that of the 15th are different enough to justify separate identifying names. But language differences in time, like those in space, form continua: there are no sharp temporal boundaries. With respect to 'archaism' and 'modernness' Middle English before 1300 is certainly 'early' and that after 1350 'late'; the language written between is perhaps 'transitional', but this property exists only by virtue of the strong differences at both ends. (418--19)

次に方言区分について.

There are no such things as dialects. Or rather, 'a dialect' does not exist as a discrete entity. Attempts to delimit a dialect by topographical, political or administrative boundaries ignore the obvious fact that within any such boundaries there will be variation for some features, while other variants will cross the borders. (417)

「言語はフィクションである」というとき,必ずしも否定的な含みがあるわけではない.それは人間にとって便利なフィクションだし,おそらく不可欠なフィクションでもあるだろう.むしろそこには積極的な側面すらあり得る.「#2265. 言語変種とは言語変化の経路をも決定しうるフィクションである」 ([2015-07-10-1]) でみたように,言語のフィクション性そのものが言語の現実を変えてしまうこともあり得るのだから.

・ Laing, M. and R. Lass. "Early Middle English Dialectology: Problems and Prospects." Handbook of the History of English. Ed. A. van Kemenade and Los B. L. Oxford: Blackwell, 2006. 417--51.

2020-09-23 Wed

■ #4167. なぜ英語では l と r が区別されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][l][r][dissimilation]

今回の hellog ラジオ版の話題は,日本語母語話者が苦手とされる英語の l と r の区別についてです.同じラ行音として r ひとつで済ませれば楽なはずなのに,なぜ英語ではわざわざ l と r と2つの音に分けるのか.そのような面倒は,ぜひやめてほしい! という訴えももっともなことです.I eat rice. (私は米を食べます)と I eat lice. (私はしらみを食べます),I love you. (あなたを愛しています)と I rub you. (あなたをこすります)など,日本語母語話者が l と r の区別が下手であることをダシにした,ちょっと頭に来るジョークもあります.これは何とかお返しをしなければ.

ということで,以下の解説をお聴きください.異化 (dissimilation) の解説でもあります.

英語では現在のみならず歴史的にもずっと l と r が異なる音素として区別されてきました.しかし,音声学的にいって両音が似ていることは確かですし,両音が取っ替え引っ替えされてきたことは pilgrim, marble, colonel 等の英単語のたどってきた歴史のなかに確認されるのです.l と r は英語でもやっぱり似てたんじゃん!

今回の話題に関心をもった方は,ぜひ##72,1618,1817,3684,3016,3904,3940の記事セットをどうぞ.

2020-09-22 Tue

■ #4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも) [academic_conference][corpus][eebo][glowbe][laeme][lalme][historiography][standardisation]

一昨日の9月20日(日),2020年度駒場英語史研究会にて,特別企画「電子コーパスやオンライン・リソースを使った英語史研究 ― その実践と可能性」に発表者として参加しました.Zoom でのオンライン大会でしたが,円滑に会が進行しました.(企画のご提案から会の主催までお世話になりました寺澤盾先生(東京大学),発表者の家入葉子先生(京都大学)と菊地翔太先生(明海大学),および参加者すべての方々には,貴重な機会とインスピレーションをいただきました.お礼申し上げます.)

トップバッターの私自身の発表では「LAEME & LALME を用いた英語史研究入門」と題して,中英語を代表する2つの姉妹コーパス LAEME と eLALME を紹介しました.続いて,家入先生の「データベースの利用によるコーパス言語学 --- Early English Books Online を中心に」と題する発表では,初期近代英語期を代表するコーパス EEBO corpus が紹介されました.最後に,菊地先生による「Corpus of Global Web-Based English(GloWbE)を用いた World Englishes 研究の可能性」という発表により,21世紀の World Englishes 時代を象徴する GloWbE が導入されました(←私にとって未知だったので驚きの連続でした).

各々の発表はコーパスの紹介とデモにとどまらず,その可能性や「利用上の注意」にまで触れた内容であり,発表後のディスカッションタイムでは,英語史研究においてコーパス利用はどのような意義をもつのかという方法論上の肝心な議論にまで踏み込めたように思います(時間が許せば,もっと議論したいところでした!).

中英語,近代英語,21世紀英語という3つの異なる時代の英語を対象としたコーパスを並べてみたわけですが,研究会が終わってからいろいろと考えが浮かんできました.同じ英語のコーパスとはいえ,対象とする時代が異なるだけで,なぜ検索の仕方も検索の結果もインターフェースもここまで異なるのだろうかということです.その答えは「各々の時代における英語の(社会)言語学的事情が大きく異なっているから,それと連動して(現代の研究者が編纂する)コーパスのあり方も大きく異ならざるを得ない」ということではないかと思い至りました.

逆からみれば,各時代のコーパスがどのように編纂され,どのように使用されているかを観察することにより,その時代の英語の(社会)言語学的事情が浮き彫りになってくるのではないか,ということです.そうして時代ごとの特徴がきれいに浮き彫りになってくるようであれば,それを並べてみれば,ある種の英語史記述となるにちがいない.換言すれば,各時代のコーパス検索に伴うクセや限界みたいなものを指摘していけば,その時代の背後にある言語事情が透けて見えてくるのではないかと.ここから「コーパスのあり方からみる英語史」のような試みが可能となってきそうです.

時代順にみていきます.中英語期は標準形が不在なので,ある単語を検索しようとしても,そもそもどの綴字で検索すればよいのかという出発点からして問題となります (cf. 「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1])).実際,中英語辞書 MED である単語を引くにしても,そこそこ苦労することがあります.LAEME や LALME でも検索インターフェースには様々な工夫はなされていますが,やはり事前の知識や見当づけが必要ですので,検索が簡単であるとは口が裂けても言えません.現実に標準形がないわけですから,致し方がありません.

次に初期近代英語期ですが,EEBO は検索インターフェースが格段にとっつきやすく,一見すると検索そのものに問題があるようには見えません.しかし,英語史的にはあくまで標準化を模索している時代にとどまり,標準化が達成された現代とは事情が異なります.つまり,標準形とおぼしきものを検索欄に入れてクリックしたとしても,実は拾い漏れが多く生じてしまうのです.公式には実装されているとされる lemma 検索も,実際には思うほど精度は高くありません.落とし穴がいっぱいです.

最後に,21世紀英語の諸変種を対象とする GloWbE については,(ポスト)現代英語が相手ですから,当然ながら標準形を入力して検索できます.しかし,BNC や COCA のような「普通の」コーパスと異なるのは,返される検索結果が諸変種に由来する多様な例だということです.

大雑把にまとめると次のようになります.

| 代表コーパス | 検索法などに反映される「コーパスのあり方」 | (社会)言語学的事情 | |

|---|---|---|---|

| 中英語 | LAEME, LALME | 検索法が難しい | 標準形がない |

| 初期近代英語 | EEBO | 検索法が一見すると易しい | 標準形が中途半端にしかない |

| 21世紀英語 | GloWbE | 検索法が易しい | 標準形はあるが,その機能は変種によって多様 |

異なる時代のコーパスを比べてみると,英語史がみえてくるということがよく分かりました.駒場英語史研究会での発表の機会をいただき,改めて感謝します.

2020-09-21 Mon

■ #4165. 言語の複雑さについて再考 [simplification][terminology][philosophy_of_language]

標題は,それ自体がたいへん複雑な問題.言語学でも様々に論じられてきたし,今なお論じられている.言語にとって複雑であるとか単純であるとはどういうことなのか.通時的な観点からいえば,言語が複雑化 (complication) するとか単純化 (simplification) するということは,何を意味するのか.

たとえば,英語史は文法の単純化の歴史であるという見方がしばしばなされるが,文法が単純化するというのは,具体的には何がどう単純化しているのか.ある側面で単純化しているようにみえても,別の側面ではかえって複雑化しているということはないのだろうか.単純化と複雑化の両方が起こっているのであればトータルとしてプラスマイナスゼロになるのか,あるいはそうでないのか.分からないことだらけだ.

これらの問題については,「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]),「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]),「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#2820. 言語の難しさについて」 ([2017-01-15-1]) をはじめとする記事で議論してきた.

今回は「複雑さ」そのものを俯瞰してみたい.Karlsson et al. (viii) は,"complexity" について Rescher (1) の定義を引いている."Complexity is first and foremost a matter of the number and variety of an item's constituent elements and of the elaborateness of their interrelational structure, be it organizational or operational." その上で Karlsson et al. (viii--ix) は Rescher (9) の "complexity" の分類に立脚し,言語の複雑さを念頭に,以下のようないくつかの "modes" を示している.

1. Epistemic modes

A. Formulaic complexity

a. Descriptive complexity: length of the account that must be given to provide an adequate description of the system at issue.

b. Generative complexity: length of the set of instructions that must be given to provide a recipe for producing the system at issue.

c. Computational complexity: amount of time and effort involved in resolving a problem.

2. Ontological modes

A. Compositional complexity

a. Constitutional complexity: number of constituent elements (such as phonemes, inflectional morphemes, derivational morphemes, lexemes).

b. Taxonomic complexity (or heterogeneity): variety of constituent elements, i.e., number of different kinds of components (variety of phoneme types, secondary articulations, parts of speech, tense-mood-aspect categories, phrase types etc.).

B. Structural complexity

a. Organizational complexity: variety of ways of arranging components in different modes of interrelationship (e.g., variety of premodification or postmodification alternatives in basic constituent types such as noun phrases; variety of distinctive word order patterns).

b. Hierarchical complexity: elaborateness of subordination relationships in the modes of inclusion and subsumption (e.g., variety of successive levels of embedding and modification in phrases, clauses, and sentences; variety of intermediate levels in lexical-semantic hierarchies).

3. Epistemic modes

A. Operational complexity: variety of modes of operation or types of functioning (e.g., variety of situational uses of expressions; variety of styles and speech situations; cost-related differences concerning language production and comprehension such as Hawkins' 2004 efficiency, etc.).

B. Nomic complexity: elaborateness and intricacy of the laws governing the phenomenon at issue (e.g., anatomical and neurological constraints on speech production; memory restrictions on sentence production and understanding).

言語の複雑さにはいくつかのタイプがあること,議論をするにあたっては同じ土俵に立っていないと議論がかみ合わなさそうであることが分かるだろう.

・ Karlsson, Fred, Matti Miestamo, and Kaius Sinnemäki. "Introduction: The Problem of Language Complexity." Language Complexity: Typology, Contact, Change. Ed. Matti Miestamo, Kaius Sinnemäki and Fred Karlsson. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2008. vii--xiv.

・ Rescher, N. Complexity: A Philosophical Overview. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1998.

2020-09-20 Sun

■ #4164. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][silent_letter][phonetics][sound_change]

標題は非常によく質問を受ける素朴な疑問です.英語には know, knife, knight, knee, knob など,<kn-> で綴られるものの /k/ が発音されない単語がいくつも存在します.いわゆる黙字 (silent_letter) の k です.書かれているのに読まれない,この不思議に歴史的に迫ってみましょう.以下の音声の解説を聴いてください.

本来,問題の単語における k はしっかり発音されていました.しかし,今から300年ほど前,17世紀末から18世紀にかけての時期に,語頭の kn- における k が,かすれるようにして発音から消えていきました.一方,綴字 kn- のほうはその数十年前に標準的なものとして定着しつつあり,発音変化に連動して k の文字が失われるということはありませんでした.綴字は,自然モノの発音と異なり一種の社会制度といってもよいものなので,いったん定まってしまうと,そう簡単には変化に適応できないのですね.

今回の話題,および黙字一般の話題については##122,3675,1095,1902,1290,3386の記事セットをどうぞ.

2020-09-19 Sat

■ #4163. helpmeet から helpmate へ [etymology][metanalysis][folk_etymology][matanalysis][ghost_word][bible]

標記の語はいずれも「協力者,仲間;配偶者」を意味する.通常は helpmate /ˈhɛlp ˌmeɪt/ の語形が用いられるが,まれに helpmeet /ˈhɛlp ˌmiːt/ も用いられる.しかし,歴史的にみれば,まれな後者のほうが由緒正しい形であり,前者はある種の勘違いによって生まれた形である.

この meet は動詞「会う」ではなく,「適当な,ふさわしい」を意味する古風な形容詞である.あまりお目にかからない語だが,たとえば新約聖書の『ルカによる福音書』(15:32) に "It was meet that we should make merry." (われらの楽しみ喜ぶは当然なり)とある.古英語のアングリア方言形 *ġemēte (WS ġemǣte) にさかのぼり,ドイツ語の gemäss に対応する.意味は古英語でもドイツ語でも「適当な,ふさわしい」である.

さて,旧約聖書の『創世記』 (2:18, 20) に an help meet for him という表現が出てくる.神がアダムのために伴侶として鳥獣,そしてイヴを与えようとするくだりである.「彼にとってふさわしい助っ人」ほどを意味した.ところが,名詞と形容詞からなる help meet なる表現が,helpmeet という1つの名詞として誤解されてしまった.句を誤って分析してしまったのである(このような過程を異分析 (metanalysis) と呼ぶ).この誤解の瞬間に「協力者,仲間」を意味する幽霊語 helpmeet が英語に出現した.

しかし,本来 meet なる名詞は存在せず,複合語の第2要素として落ち着きが悪かったのだろう.やがて「仲間」を意味する別語源の mate が,発音の類似から複合語の第2要素に忍び込み,helpmate が生まれたと考えられる.

以下の例文のように,helpmate の後ろに to や for の前置詞句を伴うことが多いのは,meet が形容詞「適当な,ふさわしい」を表わしていた頃の名残といえなくもない.

・ He was a faithful helpmate to his master.

・ She was a true helpmate to her husband.

・ You are a good helpmate for our work.

2020-09-18 Fri

■ #4162. taboo --- 南太平洋発,人類史上最強のパスワード [taboo][cryptography][oed][etymology]

今回の話題は,先日終えたオンライン・ゼミ合宿 (「#4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました」 ([2020-09-15-1])) の一環として私自身が参加したハードなイベントの成果物である."taboo" というお題を与えられ,それについて OED を用いて制限時間内に「何かおもしろいこと」を書かなければならないという即興デスマッチだった.後日,少々の手直しを加えたが,およそそのままの形で以下に掲載する.

見るなといわれれば見たくなる.触るなといわれれば触りたくなる.言うなといわれれば言いたくなる.古今東西,この誘惑に打ち勝った童話の主人公はいない.童話の主人公のみならず,人間は誰しも --- あなたも私も --- このマグネットの超強力な引力から逃れることはできない.タブーと称されるものは,人間社会のなかに負のパワーをまき散らしながらも,個々人にとって異常に魅力的な光彩を放っている.

トンガ語を含むポリネシアやメラネシアの諸言語で用いられていた tabu あるいは tapu という語に由来する.18世紀イングランドを代表する大航海者 James Cook (1728--79),通称 Captain Cook が1777年にトンガにてこの語に出会い,その航海日誌のなかで何度も使用した結果,taboo あるいは tabu として英語に持ち込まれることになった.この語は現地語では当地の文化・習慣について「(ある特定の場合にのみ許容されるが)一般に禁じられている」を意味する叙述形容詞として用いられていたが,Cook は当初より形容詞としてのほか,現在もっとも普通の用法である「タブー,禁忌」を意味する名詞として用いている.

taboo はもともと宗教や迷信に基づく各種の習慣に関する「禁忌」,典型的には「食べてはいけないもの」「触ってはいけないもの」などを指した.それが,20世紀前半に言葉(遣い)の領域に適用され,言語学の用語として「言ってはいけないもの」を指すように転じた.すると,私たちにもなじみ深い「タブー語,禁句,忌み詞」の語義は,比較的新しいものということになる.OED によると,「タブー語」としての初例は,taboo | tabu, adj. and n., 3b に挙げられている.名高いアメリカの言語学者 Bloomfield の教科書からである.

1933 L. Bloomfield Language xxii. 396 In America, knocked up is a tabu-form for 'rendered pregnant'; for this reason, the phrase is not used in the British sense 'tired, exhausted' . . . In such cases there is little real ambiguity, but some hearers react nevertheless to the powerful stimulus of the tabu-word.

今回の記事では,Bloomfield が使うこの意味での taboo,すなわち言語に関するタブー --- 言ってはいけない言葉 --- に注目する.

言語は,第1に互いの意図を伝え合うための道具である.私たち人間は,語彙を共有し,共通理解の下でそれを用いながらコミュニケーションを取り合っている.この「言語の第1の役割」を考えるとき,タブー語の存在は明らかに矛盾をはらんでいるように見える.「言ってはいけない言葉」はその社会のなかで不使用が前提とされており,コミュニケーションの目的に照らして,存在意義がないように思われるからだ.

しかし,タブーに関して厳然たる1つの事実が存在する.それは,古今東西の人間の言語で,タブー語をもたないものは存在しないということだ.とすると,タブー語には存在しなければならない理由があると考えざるを得ない.なぜ誰も使用しないはずの「言ってはいけない言葉」などが存在するのだろうか.

タブー語は,建前上,誰も使用しないはずなのだが,実際には皆が知っている.あの言葉を口にしてはいけないということを,社会の皆が知っている.建前上は耳にしたこともなく,学校でも習わないはずであり,知る機会がなさそうに思われる.しかし,不思議と皆が知っている.いや,もし誰も知らなかったら,そもそも語として存在しない(廃語になっている)だろうし,避けるべきものとして意識されることすらないはずだ.実は皆が知っているからこそ,意識的に避けることもできるという理屈なのだ.では,なぜ知る機会のないはずのものを,皆が知っているのだろうか.

上記の逆説に対する答えは「タブー語は実際にはむしろよく使用されている」である.タブー語は,規範として使用が避けられるべき表現にすぎず,現実には頻繁に使用されている.むしろ,タブー化される語は,日常的で身近なもの,つまり人間が生きていくなかで毎日毎日必ず付き合っていかなければならないものに関する語が多い.性,排泄,死,超自然的存在に関するものが多い.日本語では「ち○こ」「う○こ」「(お葬式で)死ぬ」「(霊)アレ」.英語では cock, shit, die, (oh my) God 等も(少なくとも特定の文脈では)遣いにくい.いずれも日常的で身近で,小学生男子が大好きな言葉群である.

性器を表わす英単語を例に取ろう.coney /ˈkʌni/ はもともと「アナウサギ」を表わしたが,後に俗語でタブー性の高い「女性器」に語義を転じた.すると,「アナウサギ」の意味で用いるのに抵抗を感じる話者が増え始め,「アナウサギ」には少しずらした /ˈkoʊni/ の発音を代わりに用いるようになったのである.かわいい「アナウサギ」は,タブー性の強い毒々しい「女性器」に,coney /ˈkʌni/ という発音を明け渡さざるを得なくなったのである.ちなみに,男性器版もある.もともと「雄鳥」を表わしていた cock が,米俗語において性的な語義を獲得するにおよんで,「雄鳥」の語義から追い出され,その語義は rooster という別の語によって担われるようになった.coney にせよ cock にせよ,後からやってきた毒々しいタブー性をもつ語義が,伝統的な形式をふてぶてしくも乗っ取ってしまうということが繰り返されている.

このように,タブー語はたいてい日常的で身近だから,誰しも関心をもっているというのが実態である.その上で,タブー語は何のために存在するのかという核心的な疑問に舞い戻ろう.私見によれば,タブー語は,その言語を用いている社会のすべての構成員が,それは言ってはならない言葉だと知っていることを確認しあう機会を提供しているのではないかということだ.言ってはダメだということを知っていれば,その人は私たちと同じグループに属していることが確認でき,そうでなければ外部の者だと認識できる.「負の合い言葉」と表現してもよい.通常の「正の合い言葉」は,互いに対応する文句を発することによって,直接的にその文句を知っていることを確認し,身内だと認識する.しかし,タブー語という「負の合い言葉」の使用においては,「知っているけれどもあえて言わない」というきわめて高度な内部ルールが関与しているのだ.子供の頃よりその言語社会のなかで生活していない限り,外部の者には簡単に習得できない暗黙知 --- それが社会におけるタブー語の役割なのではないか.タブー語は,コミュニケーションの道具であるという言語の第1の役割を逆手にとりつつ,社会の内と外を分けるための最強のパスワードとして機能しているのである.

21世紀の最先端の量子暗号ですら,「ち○こ」「う○こ」 coney, cock にはかなわない.どうだ,タブー語は凄いだろう!(←我ながらひどい終わり方,力尽きた)

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ The Oxford English Dictionary Online. Oxford: OUP, 2020. Available online at http://www.oed.com/ . Accessed 8 September 2020.

2020-09-17 Thu

■ #4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的 [etymological_respelling][webster][spelling_reform][spelling][renaissance][french][ame_bre][johnson]

color (AmE) vs colour (BrE) に代表される,アメリカ式 -or に対してイギリス式 -our の綴字上の対立は広く知られている.本ブログでも「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」 ([2009-12-23-1]),「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1]),「#3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査」 ([2018-01-12-1]),「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」 ([2018-03-18-1]),「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1]) などで取り上げてきた.

Anson もよく知られたこの問題に迫っているのだが,アメリカの綴字改革者 Noah Webster (1758--1843) が現われる以前の時代にも注意を払い,広い英語史の視点から問題を眺めている点が素晴らしい.主としてラテン語に由来し,フランス語を経由してきた語群が初出する中英語期から話しを説き起こしているのだ.このズームアウトした視点から得られる洞察は,非常に深い (Anson 36--38) .

ラテン語に由来する語の場合,同言語の綴字としては,厳格な正書法に則って -or- が原則だった.colorem, ardorem, dolorem, favorem, flavorem, honorem, (h)umorem, laborem, rumorem, vigorem のごとくである.古フランス語では,これらのラテン語の -or- が受け継がれるとともに,異綴字として -our- も現われ,両者併用状況が生じた.そして,この併用状況が中英語期にもそのまま持ち込まれることになった.実際,中英語では両綴字が確認される.

とはいえ,中英語では,これらフランス借用語についてはフランス語にならって問題の語尾を担う部分にアクセントが落ちるのが普通であり,アクセントをもつ長母音であることを示すのに,-or よりも視覚的に大きさの感じられる -our のほうが好まれる傾向があった.以降(イギリス)英語では,フランス語的な -our が主たる綴字として優勢となっていく.

しかし,ラテン語的な -or も存続はしていた.16世紀になると,ルネサンスの古典語への回帰の風潮,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の慣習が知識人の間にみられるようになり,-or が勢力を盛り返した.こうして -or と -our の競合が再び生じたが,いずれかを規範的な綴字として採用しようとする標準化の動きは鈍く,時間が過ぎ去った.

17世紀後半の王政復古期には,2音節語においては -our が,それよりも長い語においては -or が好まれる傾向が生じた.そして,理性の世紀である18世紀には,合理的な綴字として再び -or に焦点が当てられるようになった.一方,1755年に辞書を世に出した Johnson は,直前の語源の綴字を重視する姿勢から,フランス語的な -our を支持することになり,後のイギリス式綴字の方向性を決定づけた.その後のアメリカ英語での -or の再度の復活については,「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1]) で述べた通りである.

つまり,中英語期にこれらの語が借用されてきた当初より,-or vs -our の競合はシーソーのように上下を繰り返してきたのだ.アメリカ式 -or を支持する原理としては,ルネサンス期のラテン語回帰もあったし,18世紀の合理性重視の思想もあったし,Webster の愛国心もあった.イギリス式 -our を支持する原理としては,中英語期のフランス語式への恭順もあったし,18世紀半ばの Johnson の語源観もあった.

ルネサンスと Webster を結びつけるなど考えたこともなかったが,Anson の優れたズームアウトによって,それが可能となった.

・ Anson, Chris M. "Errours and Endeavors: A Case Study in American Orthography." International Journal of Lexicography 3 (1990): 35--63.

2020-09-16 Wed

■ #4160. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][voice][th][verners_law][stress][assimilation][phonetics]

前回の hellog ラジオ版では「#4156. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-09-12-1]) という素朴な疑問を取り上げました.今回も引き続き th-sound に関する話題です.th の綴字に対応する発音には,清んだ /θ/ と濁った /ð/ の2種類があり得ます(音声学では各々を無声音と有声音と呼んでいます).では,どのようなときに無声音となり,有声音となるのでしょうか.単語ごとに1つひとつ暗記しなければならないのでしょうか.

残念ながら,無声音と有声音の分布を完全に予測させる「規則」というものは存在しませんが,かなり有効な「傾向」は指摘できます.今回は歴史的な観点から2つの傾向を紹介したいと思います.では,以下の音声をどうぞ.

以上,2つの傾向を紹介しました.ある単語に現われる th が無声音か有声音かは,その意味,語形,綴字から,ある程度は推し量ることができるということが分かったでしょうか.そして,各々の傾向には数百年から千年以上の歴史があるということも重要なポイントです.昔の発音の「クセ」が現代の発音のなかに残っていると思うと不思議な感じがしますね.

今回の素朴な疑問とその周辺の話題について,ぜひ##842,858,3713,1365,702,3298,4069の記事セットをお読みください.

2020-09-15 Tue

■ #4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました [hel_education][oed][academic_conference]

先週のことになりますが,例年の2泊3日の対面ゼミ合宿に代えて,本年度は Zoom を用いた初のオンライン・ゼミ合宿を9月8日(火),9日(水)の両日にわたって敢行しました.参加者一同の協力のもと,対面合宿に勝るとも劣らない濃密な英語史漬けの2日間を過ごすことができました.総勢30名近くの参加でしたが,トラブルもなくスムーズに進行しました.

初日の午前は,夏休み中に準備を進めた学部生グループによる「OEDセミナー」の実施に始まり,それを受けて院生による「OEDに関するラウンド・テーブル・ディスカッション」も開催しました.改めてOEDについて深く考える機会となりました.

初日の午後は,参加者一人ひとりがお題としてランダムな英単語を与えられ,90分間でそのお題についてOEDを用いて「何か」を書かなければならないという,デスマッチ的なイベントを行ないました(←私も参加して,果てしなく消耗).そして,晩にかけては例年と変わらぬ懇親会でした(要するに今回はオンライン飲み会).

2日目の午前は,個人研究発表会(いわゆる口頭発表ではなく,昨今のオンライン学会やウェブ・カンファレンスでしばしば見かける,発表資料に音声を付したものを視聴するという形態でしたが).それから,卒業論文執筆予定者を一人ひとり Zoom の小部屋に招き,先輩の院生たちよりアドバイスを受けるという趣旨の,有意義な面談も行ないました.

2日目の午後は,外部より知り合いの研究者を4名お招きし,インフォーマルに英語史について対談を行なうという時間帯を設けました.徐々に対談が乗ってきて,予定の時間をずいぶん延長してしまいました.

企画を詰め込みすぎたかと思うほど盛りだくさんの2日間でしたが,オンラインでも十分に合宿らしいことができるということが分かりました.参加者は皆,知恵熱が出るほど学んだことと思います.私自身も,今回の新スタイルでのゼミ合宿を通じて,参加者の皆さんから広く英語史(とりわけOED)に関して様々なインスピレーションを得たので,その成果は今後の hellog 記事にも徐々に反映していきたいと思います.その意味で,ゼミの学部生・院生を含め参加したすべての方に感謝します.

対面ゼミ合宿はやはり捨てがたいですが,このスタイルでもまたやってみたいと思ったほどです.ということで,お疲れ様でした.

2020-09-14 Mon

■ #4158. gravy は n と v の誤読から? [etymology][minim][ghost_word][doublet]

gravy は「肉汁;肉汁ソース,グレイビー」を意味する英単語である.この語の語源に関しては不確かなこともあるが,OED を含めたいくつかの語源記述によれば,同様の味付けしたソースを意味した古フランス語 grané の n が,何らかのタイミングで v と誤読された結果,中英語で grave, gravi などとして定着したものと説明される.本ブログでも「#4134. unmummied --- 縦棒で綴っていたら大変なことになっていた単語の王者」 ([2020-08-21-1]) を含む多くの記事で何度も取り上げてきたが,中世の字体では n と v (および u) は minim と呼ばれる縦棒を2つ並べた <<ıı>> として明確に区別されずに書かれていた.gravy もこの種の誤読から生じた1種の幽霊語 (ghost_word) なのではないかということだ (cf. 「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1])) .

古フランス語 grané は味付けされたスパイス・ソースを指し,ラテン語 grānum (穀粒)にさかのぼる.英語の grain も,このラテン単語が古フランス語を経由して英語に入ってきたものなので,grain と gravy は,途中で少々勘違いが入ってしまったものの,2重語 (double) とみることができそうだ.

問題の誤読が古フランス語で起こったものなのか,中英語に借用された後に起こったものなのかは難しい問題だが,中英語で grane の形がまれなことから,おそらく前者なのではないかと想定される.

OED の gravy, n. の語源欄を引用しておこう.

Etymology: Of obscure origin.

The receipts quoted under sense 1 below are substantially identical with receipts in Old French cookery books, in which the word is grané. For the Old French word the reading grané seems certain (though in printed texts gravé usually appears); it is probably cognate with Old French grain 'anything used in cooking' (Godefroy), and with grenade n.2, grenadine n.1; compare also faus grenon = 'gravy bastard'. But in the English manuscripts the word has nearly always either a v or a letter which looks more like u than n (the only exception being in the 'table' to Liber Cocorum, which has thrice grane, while the text has graue). As the Middle English word was therefore identical in form with the modern word, it seems difficult, in spite of the difference in sense, to regard them as unconnected. In the present state of the evidence, the most probable conclusion is that the Old French grané was early misread as gravé, and in that form became current as a term of English cookery.

gravy の誤読に関する話題と,その類例に関して,Simon Horobin による "Five words in the English language people usually use incorrectly" の記事がおもしろい.

2020-09-13 Sun

■ #4157. 相互代名詞の統語的性質 [syntax][reciprocal_pronoun][genitive][generative_grammar]

「#4147. 相互代名詞」 ([2020-09-03-1]),「#4148. なぜ each other が「お互い」の意味になるのですか?」 ([2020-09-04-1]) の記事で,相互代名詞 (reciprocal_pronoun) を取り上げた.現代英語における相互代名詞の統語的性質には,興味深いものがある.Quirk et al. (§6.31) を参照して,2点ほど覗いてみよう.

Each other and one another are both written as word sequences, but it is better to treat them as compound pronouns rather than as combinations of two pronouns. At the same time, they correspond the correlative use of each . . . other and one . . . another (cf 6.58) in sentences such as:

They each blamed the other.

The passengers disembarked one after another

先の記事 ([2020-09-04-1]) で解説したように,歴史的には上の例文にあるような構成要素が離ればなれの相関構文が先にあり,後になってその特殊な形として構成要素が隣接した each other, one another が生じたということだった.

次に,統語意味論的に,相互代名詞が主語位置には立ちにくい件について.

Each other and one another resemble reflexive pronouns in that they cannot be used naturally in subject position. Instead of [1], [1a] is preferred.

?The twins wanted to know what each other were/was doing. [1]

Each of the twins wanted to know what the other was doing. [1a]

There appears to be no such constraint on reciprocals as subject in nonfinite verb clauses:

The twins wanted each other to be present at all times.

However, the rule which excludes occurrence in subject position holds not only for independent pronominal use but also for genitival reciprocals in subject noun phrases. The reciprocals must have coreference with antecedent phrases which have some other genitive or possessive modification. Compare:

*Each other's letters ----------

?The letters to each other ---------- were delivered by a servant.

Their letters to each other ----------

生成文法では,この辺りの照応の問題は重要な話題となっていることだろう.相互代名詞は便利だが,統語論,意味論,語用論には実に込み入っている.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2020-09-12 Sat

■ #4156. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][voice][th][digraph][phonetics]

英語には th-sound と呼ばれる変な発音があります.日本語にはない発音なので,私たちはこれを比較的近い /s/ や /z/ と聞き取り,サ行音,ザ行音で音訳する慣習に従っています.「変な発音」というのは日本語母語話者にとってだけでなく,世界の多くの非英語母語話者にとっても同様で,あまり慣れない音であることは事実です.ある意味で,th-sound は世界語としての英語の「玉に瑕」といってもよいかもしれません.では,音声の解説をお聴きください.

th-sound は世界の言語のなかでも比較的まれな音ということですが,たまたま昔からこの音を持ち続けてきた英語の内部で考えると,とりわけ有声音の /ð/ は,the, this, that, then, there, though, with など,きわめて頻度の高い語に現われるために,実はメジャーな音といってよいのです.是非とも /θ/, /ð/ を /s/, /z/ と区別して習得しておかなければならない所以です.

今回の素朴な疑問と関連して,##842,1022,1329の記事セットをご覧ください.

2020-09-11 Fri

■ #4155. シネクドキー(提喩)とメトニミー(換喩) [synecdoche][metonymy][rhetoric][semantics][semantic_change][cognitive_linguistics][terminology]

標題の2つの「言葉のあや」あるいは意味論上の過程は,古来さまざまに定義され,論じられてきたが,しばしば混同されてきた.

『新編 認知言語学キーワード事典』によると,「提喩」と訳されるシネクドキー (synecdoche) は,「包含関係(類と種の関係)に基づいて転義(意味のズレ)が起こる比喩で,上位概念で下位概念を指したり,下位概念で上位概念を指すものを言う」 (238) とある.典型例として,以下のようなものがある.

・ 花見に行った.

・ 空から白いものが降ってきた.

・ 頭に白いものが目立ってきた.

・ John would have a drink with his wife.

・ 今晩のご飯は何ですか.

・ 喫茶店でお茶でも飲もう.

・ One has to earn one's bread.

シネクドキーとは何か,これで分かったような気がするものの,それと「換喩」と訳されるメトニミー (metonymy) との区別が厄介な問題である.実際,両者はしばしば混同されてきた.同事典 (239) より,この区別について解説している箇所を引用しよう.

提喩と換喩は,〈全体と部分の関係〉と〈類と種の関係〉に関して,研究史上,しばしば混乱が見られ,グループμ (Le groupe μ 1970) などは,〈全体と部分の関係 (a part of whole)〉と〈類と種の関係 (a kind of class)〉を正しく区別したにもかかわらず,両者を提喩として一括してしまった.こうした先行研究への批判をふまえて,佐藤信夫 (1978[1992]) は,一連の研究で,〈全体と部分の関係〉を提喩から切り離して換喩とし,〈類と種の関係〉に基づく比喩だけを提喩と扱う考え方を示した.実際,換喩は,全体 A と部分 a の関係において,部分 a は A の一部であって,a だけで A にはならない.例えば,「恩師のところに顔を見せに行く」と言うとき,部分としての「顔」が全体としての「人間」を指すが,「顔」は,それ自体では「人間」ではない.これに対し,提喩は,上位概念 B と下位概念 b の関係において,b は,すでに1つの B にあたる.例えば,「喫茶店でお茶を飲む」において「お茶」が「飲み物」を指すとき,「お茶」も,それ自体「飲み物」であって,この点で,全体と部分の関係と,類と種の関係は,本質的に異なる.こうした観点から見ても,〈全体と部分の関係〉に基づく比喩を換喩とし,〈類と種の関係〉に基づく比喩を提喩として両者を区別することは,妥当なものと言ってよい.

次に,瀬戸を参照した「#2191. レトリックのまとめ」 ([2015-04-27-1]) で紹介したシネクドキーとメトニミーの定義と事例を挙げよう.

| 名称 | 別名 | 説明 | 例 |

|---|---|---|---|

| 提喩 | シネクドキ (synecdoche) | 「天気」で「いい天気」を意味する場合があるように,類と種の間の関係にもとづいて意味範囲を伸縮させる表現法. | 熱がある.焼き鳥.花見に行く. |

| 換喩 | メトニミー (metonymy) | 「赤ずきん」が「赤ずきんちゃん」を指すように,世界の中でのものとものの隣接関係にもとづいて指示を横すべりさせる表現法. | 鍋が煮える.春雨やものがたりゆく蓑と傘. |

以上より,シネクドキーは類と種の関係,メトニミーは全体と部分の関係を含む広い隣接関係を表わすと理解することができる.

しかし,『新英語学辞典』 (1221) より synecdoche の項目をみてみると,様子が異なる.

synecdoche (← Gk sunekdokhḗ receiving together) 〔修〕(提喩) 換喩 (METONYMY) の一種.部分または特殊なものを示す語句によって全体または一般的なものを表わすこと.部分で全体を表わすことを特に part for whole, L pars prō tōtō ということがある.blade (= sword), hand (= workman), rhyme (= poetry), roof (= house), sail (= ship), seven summers (= seven years) .

ここではシネクドキーはメトニミーの一種ということになっており,しかも前者は全体と部分の関係を表わすという.『新英語学辞典』 (1221) からの引用をさらに続けよう.

現在は主に上記の意味に用いられているが,本来はもっと広い概念を有していた用語で,M. Joseph (1947a) はエリザベス朝の概念として上述のもの以外に次のようなものをあげている.(a) 全体で部分を指す (whole for part, L tōtum prō parte): creature (= man). (b) 種が属を表わす (species for genus): our daily bread (= food); gold (= wealth). (c) 全体を部分に分けて表現する分割表現 (L merismus, partītiō): They first undermined the ground-sills, they beat down the walls, they unfloored the lofts---Puttenham (= A house was outrageously plucked down). (d) 材料で製品を表わす: the marble (= the statue of marble). (e) 職業名で個人を指す換称 (antonomasia): the Bard (= Shakespeare). (f) その他,具象物で抽象物を,抽象物で具象物を表わす表現も提喩とみなすことができよう〔中略〕.

うーむ,ここまでシネクドキーを拡大して解釈すると,メトニミーそのものになってしまうではないか.

最後に McArthur (1014) より synecdoche の定義をみておこう.

In rhetoric, a figure of speech concerned with parts and wholes: (1) Where the part represents the whole: 'a hundred head of cattle' (each animal identified by head alone); 'All hands on deck' (the members of a ship's crew represented by their hands alone). (2) Where the whole represents the part: 'England lost to Australia in the last Test Match' (the countries standing for the teams representing them and taking a plural verb).

『新英語学辞典』と同様,全体と部分の関係を基本とする定義が与えられている.混迷は深い.

・ 辻 幸夫(編) 『新編 認知言語学キーワード事典』 研究社.2013年.

・ 佐藤 信夫,佐々木 健一,松尾 大 『レトリック事典』 大修館,2006年.

・ 瀬戸 賢一 『日本語のレトリック』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2002年.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ Joseph, Sister Miriam, C. S. C. Shakespeare's Use of the Arts of Language. New York: Columbia UP, 1947.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

2020-09-10 Thu

■ #4154. 借用語要素どうしによる混種語 --- 日本語の例 [japanese][hybrid][shortening][borrowing][loan_word][etymology][word_formation][contact][purism][covid]

先日の記事「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) を受けて,日本語の事例を挙げたい.和語要素を含まない,漢語と外来語からなる混種語を考えてみよう.「オンライン授業」「コロナ禍」「電子レンジ」「テレビ電話」「牛カルビ」「豚カツ」などが思い浮かぶ.ローマ字を用いた「W杯」「IT革命」「PC講習」なども挙げられる.

『新版日本語教育事典』に興味深い指摘があった.

最近では,「どた(んば)キャン(セル)」「デパ(ート)地下(売り場)めぐり」のように,長くなりがちな混種語では,略語が非常に盛んである.略語の側面から多様な混種語の実態を捉えておくことは,日本語教育にとっても重要な課題である. (262)

なるほど混種語は基本的に複合語であるから,語形が長くなりがちである.ということは,略語化も生じやすい理屈だ.これは気づかなかったポイントである.英語でも多かれ少なかれ当てはまるはずだ.実際,英語における借用語要素どうしによる混種語の代表例である television も4音節と短くないから TV と略されるのだと考えることができる.

日本語では,借用語要素どうしによる混種語に限らず,一般に混種語への風当たりはさほど強くないように思われる.『新版日本語教育事典』でも,どちらかというと好意的に扱われている.

混種語の存在は,日本語がその固有要素である和語を基盤にして,外来要素である漢語,外来語を積極的に取り込みながら,さらにそれらを組み合わせることによって造語を行ない,語彙を豊富にしてきた経緯を物語っている. (262)

英語では「#4149. 不純視される現代の混種語」 ([2020-09-05-1]) で触れたように,ときに混種語に対する否定的な態度が見受けられるが,日本語ではその傾向は比較的弱いといえそうだ.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

2020-09-09 Wed

■ #4153. なぜ w の文字は v が2つなのに double-u なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][w][grapheme][alphabet][norman_french][u][v]

hellog ラジオ版の第23回は,しばしば寄せられる <w> の文字の呼称に関する疑問です.英語ではこの文字は "double-u "と呼ばれますが,フランス語などを学んだことがある方は,"double-v" と呼ばれているのを知っているかと思います.見た目は確かに v が2つですね.では,英語ではなぜ u が2つという呼び方をするのでしょうか.背景には,なかなか興味深い歴史があります.

英語がラテン語からローマ字一式を借りたときに,そのなかに <w> の文字がなかったのが,そもそもの出発点です./w/ 音を多用する英語は,相当する文字がなくては不便で仕方がないので,自ら文字を考案することにしました.ローマ字一式には <u> はあった(ただし <v> はなかった)ので,それを2つ合わせて <uu> とすることで,この難局を乗り切ろうとしました.一方,英語は以前より使っていたルーン文字から /w/ 音を表わす <ƿ> (wynn) を流用する慣習も発達させ,先に考案した <uu> はあまり使われなくなりました.

ところが,英語で不使用となった <uu> は,お隣のフランスに渡り,そこで「亡命」生活をして生き延びることとなりました.その後11世紀頃に,亡命していた <uu> は再び英語に舞い戻る機会を得て,<ƿ> を置き換えることになりました.こうして英語で "double-u" の <uu>,転じて <w> が定着することになりました.

ちなみに,亡命先のフランスでは <u> から派生した(<u> の先を尖らせた) <v> の文字も早くから使われており,例の文字を "double-v" の <vv> と解釈したのです.

この疑問のキモは,<u>, <v>, <w> (そして実は <f> も!)の文字が,歴史的にはすべて近親関係にあるという点です.関心のある方は,ぜひ##2411,373,374,3391,3927,1825の記事セットをじっくりお読みください.

2020-09-08 Tue

■ #4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的? [webster][ame][spelling_reform][spelling][standardisation][prescriptivism][language_change]

昨日の記事「#4151. 標準化と規範化の関係」 ([2020-09-07-1]) で引用した文章のなかに,Anson からの引用が埋め込まれていた.Anson 論文は,アメリカ英語における color, humor, valor, honor などの -or 綴字の発展と定着の歴史を実証的に調査した研究である.1740--1840年にアメリカ北東部で発行された新聞からのランダムサンプルを用いた調査の結果が特に信頼に値する.イギリス英語綴字 -our に対するアメリカ英語綴字 -or の定着は,一般に Noah Webster (1758--1843) の功績とされることが多いが,事はそれほど簡単ではない.以下が,Anson (47) による調査報告のまとめの部分である.

Most obvious is the appearance of both -or and -our through the century, but gradual change can be detected from the -our extreme in 1740 to the -or extreme in 1840. Only small and sporadic change occurred around the time of Webster's strongest influence, which suggests that if he did contribute to the dropping of -u, his contribution was slow to take effect.

A key year appears to be 1830 --- after the appearance of Worcester's dictionary and the public attention, during the previous decade, to Webster's and Worcester's battle of dictionaries and spellers. . . .

On the whole, then, the American usage chart shows a slow but steady movement toward the -or spelling. No doubt the movement spilled at least into the first quarter of the twentieth century, when sporadic cases of -our were still to be seen. Aided by later dictionaries, which have looked to usage or other American authorities, the shift to -or is now virtually complete.

この調査報告を読むと,Webster (および彼と辞書編纂で争った Worcester)の当該語の綴字への影響は1830年以降に少し感じられはするが,決定的な影響というほどではなかったという.しかも -our から -or へのシフトの完成は,それから優に数十年も待たなければならなかったのである.Webster の役割は,せいぜいシフトの触媒としての役割にとどまっていたといえそうだ.

この事例研究から,Anson (48) は言語変化の標準化と規範化の関係に関する次の一般論を導き出そうとしている.

. . . usage and authority work mutually and each tends to influence the other and be influenced by it. A highly respected dictionary may influence the way an educated public spells debated words; on the other hand, no authority --- even Webster --- can hope to change a firmly entrenched spelling habit among the general public. The chances are good that, had the public not been moving steadily toward -or forms, we might still be spelling in favor of -our, despite Webster. While Webster may have served as a catalyst for some spelling changes, he was not, for spelling reform, the cause celebre many have assumed. Most of his reforms never caught on. Curiously, spelling reform on a large scale, like Esperanto and other synthetic languages, has never appealed to the public as have changes introduced organically and from within. Proponents of spelling reform argue quite convincingly that their proposals meet a real public need for simplicity, precision, and uniformity; yet often the public allows linguistic changes that work in just the opposite direction. Usage, then, is a highly resistant strain when it comes to 'curing the ills' of the language, and it ultimately determines its own future.

昨日の記事の趣旨に照らせば,この引用冒頭の "usage" を標準化と,"authority" を規範化と読み替えてもよいだろう.

・ Anson, Chris M. "Errours and Endeavors: A Case Study in American Orthography." International Journal of Lexicography 3 (1990): 35--63.

2020-09-07 Mon

■ #4151. 標準化と規範化の関係 [standardisation][prescriptivism][prescriptive_grammar][double_negative][stigma]

標題は「#1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展」 ([2012-09-23-1]),「#1246. 英語の標準化と規範主義の関係」 ([2012-09-24-1]) でも論じてきた問題である.近代英語期の状況に関する近年の論考を読んでいると,言語の規範化というものは,先に標準化がある程度進んでいない限り始まり得ないのではないかという見方が多くなってきている.つまり,規範主義の効果は既存の標準化の傾向に一押しを加えるほどのものであり,過大評価してはいけないという見解だ.最近読んだ Percy (449) も同趣旨の議論を展開している.

With increasing precision, scholars have independently established that mid-eighteenth-century prescription more often "reinforced" than "triggered" the stigmatization of specific grammatical variants. Studies of spelling have revealed similar trends. In general, such popular lexicographers as Samuel Johnson . . . and Noah Webster followed rather than established norms: in Anson's words, though "usage and authority work mutually ... no authority---even Webster---can hope to change a firmly entrenched spelling habit" (1990: 48)

In the case of double negation, it seems clear that "natural" standardization preceded explicit prescription. Sociohistorical corpus studies of late medieval English documented that double negation receded from educated usage long before eighteenth-century grammarians condemned it. Key contexts seem to be writing generally and professional language specifically . . . .

いかなる影響力のある個人や集団でも,言語の使用者の総体である社会が生み出した言語の流れを本質的に変えることはできない,あるいは少なくとも非常に難しい.この洞察には,私も同意する.

上の引用で触れられている,"double negation" が実は規範主義時代以前から衰退していたという具体的な指摘については,「#2999. 標準英語から二重否定が消えた理由」 ([2017-07-13-1]) を参照.

・ Percy, Carol. "Attitudes, Prescriptivism, and Standardization." Chapter 34 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. Oxford: OUP, 2012. 446--56.

・ Anson, Chris M. "Errours and Endeavors: A Case Study in American Orthography." International Journal of Lexicography 3 (1990): 35--63.

2020-09-06 Sun

■ #4150. なぜ will の否定形は won't になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][phonetics][me_dialect][auxiliary_verb]

hellog ラジオ版の第22回は,「未来形」を学んだ多くの英語学習者が首をかしげるはずの素朴な疑問です.助動詞に not の省略形 n't を付した否定形は,たいていストレートな発音と綴字を示します.can/can't, could/couldn't, should/shouldn't, is/isn't, are/aren't, have/haven't, does/doesn't, did/didn't など,なんら問題は生じません.しかし,未来・意志の助動詞として頻度の高い will については,なぜか母音の大きく異なる won't となっているのです.おまけに l も消えてしまっています.これはいったいなぜなのでしょうか.解説の音声をどうぞ.

hellog ラジオ版のリスナーであれば,第18回にお届けした「#4135. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-22-1]) で解説したのと同じ理由だなと思い当たるかもしれません.現代のように標準英語が定まっていなかった中英語期には,多数の方言が林立しており,同じ単語でも様々な「訛り」の発音が行なわれていました.「訛り」は特に母音に現われることが多く,問題の助動詞についても,方言によって will, well, wall, woll など様々な母音が聞かれました.その後,近代英語期にかけて英語が標準化していく過程で,肯定形はある方言からの will が,否定形は別の方言からの woll に基づいた won't が,標準形として選ばれてしまったというわけです.このチグハグな選択が,現在の不幸なマッチングの原因なのです.

実は今回取り上げた中英語の方言に由来するという説のほかに,音声学的な観点からの異説もあります.異説も含めまして,##89,1298の記事セットをご覧ください.

2020-09-05 Sat

■ #4149. 不純視される現代の混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word][waseieigo][purism][complaint_tradition]

「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) で,混種語 (hybrid) の1タイプについてみた.このタイプに限らず混種語は一般に語形成が文字通り混種なため,「不純」な語であるとのレッテルを貼られやすい.とはいっても,フランス語・ラテン語要素と英語要素が結合した古くから存在するタイプ (ex. bemuse, besiege, genuineness, nobleness, readable, breakage, fishery, disbelieve) は十分に英語語彙に同化しているため,非難を受けにくい.

不純視されやすいのは,19,20世紀に形成された現代的な混種語である.たとえば amoral, automation, bi-weekly, bureaucracy, coastal, coloration, dandiacal, flotation, funniment, gullible, impedance, pacifist, speedometer などが,言語純粋主義者によって槍玉に挙げられることがある.この種の語形成はとりわけ20世紀に拡大し,genocide, hydrofoil, hypermarket, megastar, microwave, photo-journalism, Rototiller, Strip-a-gram, volcanology など枚挙にいとまがない (McArthur 490) .

Fowler の hybrid formations の項 (369) では,槍玉に挙げられることの多い混種語がいくつか列挙されているが,その後に続く議論の調子ははすこぶる寛容であり,なかなか読ませる評論となっている.

If such words had been submitted for approval to an absolute monarch of etymology, some perhaps would not have been admitted to the language. But our language is governed not by an absolute monarch, nor by an academy, far less by a European Court of Human Rights, but by a stern reception committee, the users of the language themselves. Homogeneity of language origin comes low in their ranking of priorities; euphony, analogy, a sense of appropriateness, an instinctive belief that a word will settle in if there is a need for it and will disappear if there is not---these are the factors that operate when hybrids (like any other new words) are brought into the language. If the coupling of mixed-language elements seems too gross, some standard speakers write (now fax) severe letters to the newspapers. Attitudes are struck. This is all as it should be in a democratic country. But amoral, bureaucracy, and the other mixed-blood formations persist, and the language has suffered only invisible dents.

なお,混種語は,借用要素を「節操もなく」組み合わせるという点では「和製英語」 (waseieigo) を始めとする「○製△語」に近いと考えられる.不純視される語形成の代表格である点でも,両者は似ている.そして,比較的長い言語接触の歴史をもつ言語においては,極めて自然で普通な語形成である点でも,やはり両者は似ていると思う.最後の点については「#3858. 「和製○語」も「英製△語」も言語として普通の現象」 ([2019-11-19-1]) を参照.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2020-09-04 Fri

■ #4148. なぜ each other が「お互い」の意味になるのですか? [sobokunagimon][reciprocal_pronoun][reanalysis][syntax]

ゼミ生OGの英語教員を通じて現役中学生から寄せられた素朴な疑問です.each は「各(人)」,otherは「他(人)」と分かっていても,なぜそれが組み合わさると「お互い」の意味になるのか,というもっともな疑問です.なかなか手強い質問ですが,回答に挑戦してみます.以下の解説は現段階での私の仮説です.

日本語の「お互い」にせよ英語の each other にせよ,よく考えてみるととても便利な表現です.「ジョンとメアリーはお互いを愛している」や John and Mary love each other. はそれぞれの言語で当たり前の文のように思われますが,「お互い」や each other などを用いずに,同じ相互性を表わそうとすると,少々厄介です.日本語であれば「ジョンとメアリーは愛し合っている」辺りもありそうですが,英語ではどうでしょうか.

1つには,John loves Mary and Mary (also) loves John. のように表現する方法があります.明確ですが実にくどいですね.ほかには,John loves Mary, and vice versa. というスマートな方法もあります(スマートすぎて手抜き感すら漂っているような・・・).

別のそこそこバランスの取れた処方箋は,論理学風の匂いは増すものの,配分代名詞と不定代名詞を組み合わせた技有りの方法です.つまり,Each of John and Mary loves the other. のようにする方法です.ジョンとメアリーの各々を主語に立てた2つの文を想定し,目的語は主語でないほうの人を指す,という取り決めのもとで,each と the other を連動させ,意図していた相互性を表わすという論理学の式のような方法です.理屈ぽいですが目的は達成できています.さらにこの文をもう少し変形し,each を「遊離」させることも可能です.そうすると John and Mary each love the other. となるでしょう.だんだんアレに近づいてきた感があります.

さて,歴史的にみると,前段落で示した類いの表現は古英語から存在していました.当時は定冠詞 the が現代ほど発達しておらず,上記のような表現において the other も確かにありましたが,the を伴わない裸の other も可能でした.つまり,John and Mary each love other. に相当する文も許容されました.

この John and Mary each love other. の文を,古英語・中英語の文法に則して疑問文にしてみましょう.当時の英語は現代英語と異なり,一般動詞 love を用いた文を疑問文にする際に do は用いませんでした.その代わりに,動詞 love を主語 John and Mary の前に,つまりこの場合文頭にもってくることで疑問文を作りました(be 動詞や助動詞の疑問文の作り方と同じですね).つまり,Love John and Mary each other? となります.

おっと,ここにきて,はからずも each と other が隣り合ってしまいました.本来 each は John and Mary という主語のほうを睨んで「2人の各々」を意味する役割の語でした.一方,other はあくまで動詞 love の目的語でした.each と other は文法的な役割としては分断されているはずなのですが,はからずも隣り合って each other という見映えになってしまったために,話し手が狙っていた本来の文法を,聞き手が誤解してしまう契機が生じたのです.勘違いした聞き手は,John and Mary が主語で each other が「お互い」を意味する目的語なのだと斬新な文法解釈をしてしまったのです! ある意味では,この勘違いの瞬間に,英語に「お互い」を意味する得難いほどに便利な語(=相互代名詞)が生まれたといえます(cf. 昨日の記事「#4147. 相互代名詞」 ([2020-09-03-1]) を参照).

話し手の意図した文法が,聞き手により誤って分析され,はからずも斬新な文法や語が誕生する現象は,統語的再分析 (syntactic reanalysis) と呼ばれています.英語史においても頻繁に起こってきたとは言いませんが,決して稀な現象ではありません.詳しくは調査していませんが,OED による歴史的文例から示唆されるところによれば,each other に関しては,この現象が遅くとも15世紀半ばまでに生じていたとみられます.

以上,each other は,異分析の結果「お互い」を意味する語として突如生じたと解説してきました.冒頭にも述べたように,これは今のところ私の仮説にとどまっています.疑問文以外にも同様の異分析が生じる契機はあり得ましたし,その他なすべき考察や検証もいろいろと残っています.ですので,1つの可能性としてとらえてください.

それでも,こう考えてくると,「お互い」や each other の語としてのありがたさが分かってきたのではないでしょうか.歴史からの素敵な贈り物なのです.

2020-09-03 Thu

■ #4147. 相互代名詞 [reciprocal_pronoun][reflexive_pronoun][terminology][verb]

相互代名詞 (reciprocal_pronoun) とは「お互い」を意味する相互関係を示す代名詞である.英語では each other と one another の2種の相互代名詞があり,各々 's を付した所有格形 each other's と one another's をもつ.

動詞・前置詞の目的語として人にも物にも使われるが,主語として用いられることは原則としてないとされる (cf. We know what each other wants. は卑語法とされる).each other と one another は,前者が2つのものに関して,後者が3つ以上のものに関して用いられるといわれることもあるが,実際には区別なく使われている.後者のほうが形式張った表現と感じられることが多く,むしろスタイルの差異ととらえるべきかもしれない.

歴史的にいえば,中英語の終わりまでは相互代名詞という独立した範疇は存在しなかった.代わりに,他の代名詞を用いるなどして迂言的に表現するのが普通だった.たとえば,再帰代名詞 (reflexive_pronoun) を用いる方法があり,その名残は Shakespeare (Macbeth 3:4:32) からの Get thee gone: tomorrow We'll hear ourselves again. (さがっておれ,明日また2人で話し合おう.)や,現代英語の They quarrelled among [between] themselves. (彼らはお互いに喧嘩した.)のような特定の前置詞の目的語の場合にみられる.

また,相互代名詞を(ときに前置詞の)目的語にとることを前提とした動詞の用法がある.たとえば,上記の They quarrelled among [between] themselves. の quarrel がそれである.They fought one another. の fight も同じである.このように相互代名詞をとるのが通例であるならば,逆にそれを省略しても意味は復元できるということにもなり,相互代名詞をとらずに動詞だけで相互性を含意するように発達したケースもある.このような場合,その動詞を相互動詞 (reciprocal verb) と呼ぶことがある.We quarrelled, and made it up again. や Those two dogs always fight. のような場合の各動詞の用法のことである.ほかに consult, cross, embrace, greet, kiss, love, marry, see, touch なども相互動詞として用いられることがある.

相互代名詞や相互動詞の歴史的発達を調べてみたくなった.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-09-02 Wed

■ #4146. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][phonetics]

hellog ラジオ版の第21回は,「しばしば」を意味する基本語 often の発音に関する疑問です.この単語は一般には「オフン」と発音されるものと習いますが,実際の英語では「オフトゥン」の発音も聞かれます.いったいどちらの発音が正しいのでしょうか.そして,なぜこのように発音の揺れがみられるのでしょうか.以下の音声解説をどうぞ.

often の /t/ を含んだ発音は,綴字に <t> があるから /t/ を発音しようという動機づけによる「綴字発音」 (spelling_pronunciation) と呼ばれる現象ということになります.ここには綴字と発音のズレを埋めたいという英語話者の心理が作用しています (cf. forehead, ate) .

しかし,だとすると,標題の問いよりももっと重要な問いが浮かんでくるはずです.そもそもなぜ古くから <t> の文字を含んでいた often が /t/ なしで発音されるようになってしまったのかという問いです.その背景には,3子音連続の中音脱落という音変化がありました (cf. listen, castle, soften, Christmas) .

これらの話題については,ぜひ##379,211,380,381の記事セットをお読みください.

2020-09-01 Tue

■ #4145. 借用語要素どうしによる混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word]

語源の異なる要素が組み合わさって形成された複合語や派生語などは混種語 (hybrid) と呼ばれる.その代表例として英語については「#96. 英語とフランス語の素材を活かした混種語 (hybrid)」 ([2009-08-01-1]) で,日本語については「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) などで挙げてきた.他言語との接触の歴史が濃く長いと,単なる語の借用に飽き足りず,借用要素を用いて自由に造語する慣習が発達するというのは自然である.和製英語を含めた「○製△語」もしかり,今回話題の「混種語」もしかりだ.

混種語を話題にするときには,およそ借用要素と本来要素の組み合わせの例を考えることが多い.例えば,commonly や murderous では赤字斜体部分がフランス語要素,それ以外が英語本来語要素である.日本語の「を(男)餓鬼」においては「餓鬼」が漢語要素,「を」が日本語本来語要素である.

しかし,様々な言語からの借用を繰り返してきた言語にあっては,言語Aからの借用語要素と言語Bからの借用語要素が組み合わさった混種語,つまり本来語要素が含まれないタイプの混種語というのもあり得る.英単語でいえば,television はギリシア語要素の tele- とラテン語要素の vision が組み合わさった,本来語要素が含まれないタイプの混種語である.いずれの要素も借用語要素には違いなく,語源学者でない限りソース言語の違いなど通常は識別できないという事情もあるからだろうか,このタイプの混種語は相対的に注目度が低いように思われる.しかし,このタイプは実際には英語語彙のなかに相当数あるのではないか.ギリシア語やラテン語に由来する連結形 (combining_form)を用いた学術用語や専門用語の例がとりわけ多そうで,これが認知度を低めている要因かもしれない.

そんなことを思ったのは,先日,大学院生が -philia (?愛好症)と -phobia (?恐怖症)というギリシア語に由来する連結形を含む英単語を集め,前置されている第1要素の語種を調べて報告してくれたからだ.いずれの場合も,第1要素の大半は予想されるとおりギリシア語要素だったが,1/3ほどがラテン語要素だったという.「ラテン語要素+ギリシア語要素」となる例をいくつか挙げれば,Anglophilia (イングランド贔屓),canophilia (犬好き),claustrophobia (閉所恐怖症),verbophobia (単語恐怖症)などである.見過ごされやすいタイプの混種語に光が当てられ,とても勉強になった.

なお,『新英語学辞典』 (313) に,このタイプの混種語について次のように記述があったが,やはり扱いは素っ気なく,この程度にとどまっていた.

混種語は本来語と外来語の結合のみとは限らない.外来の語基・接辞についてもみられる: hypercorrect (= overly correct; Gk + L), visualize (< LL visuālis + Gk -ize) .

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-27 09:32

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow