2026-02-05 Thu

■ #6128. 1月の mond で10件の問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice][spelling_pronunciation_gap][ai][corpus_linguistics]

先月,2026年1月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられてきた10の問いに回答しました.

綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する話題が5問あり,この分野への関心の高さが窺われます.そのほか,構文の意味や歴史の話題,比較言語学的な問いなど,エキサイティングなトピックが並びました.

とりわけ反響が大きかったのは,7番目のAI時代におけるコーパス言語学の意義に関する問答です.タイムリーな論点でもあり,私としても英語史研究者・歴史言語学者の立場から,この問いに真剣に向き合ってみた次第です.専門内外の方々から多くの反応をいただき,たいへん嬉しく思います.

鋭い質問をお寄せいただいた皆さん,ありがとうございました.以下に時間順に10の問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.ぜひ未読の問答がありましたら,お読みいただければ.また,mond で回答した話題について,本ブログで補足したり掘り下げる機会もよくありますので,mond タグより訪れてみてください.

1. would you be kind enough to 不定詞 「あなたは to 不定詞するのに十分なほど親切である可能性が万が一ながらあるでしょうか?」は,相手にお前は親切かと尋ねている時点でかなり不遜な表現だと思うのですが,それは質問者が日本人だからでしょうか?

2. gaol ジェイルの変則的なつづりの由来について教えてください.この ao の o は何ですか?

3. climb や bomb など,語末に黙字を持つ場合,ing, er など(動詞の場合)や er, est など(形容詞の場合)を付してもなお読まないままのはどうしてなのでしょうか.

4. 古風な英語では船を she で受けるそうですが、これは古英語の scip (中性名詞)とは関係ない、比較的最近の慣習であると先生のブログで拝見しました。ところでラテン語では女性名詞 navis,ギリシア語でも女性名詞 ναυς です.このような古典語からの影響の可能性はどれほどあるのでしょうか?

5. salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16--17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmon の発音と表記の歴史について教えてください。

6. 英語の Rome の o は二重母音 [ou] を持っていますが,古英語の長母音oは現代語で [u:] になるはずなので,この語は古英語からロームと発音されたのではない,中英語以降の再度の借用語なのでしょうか?

7. 今後特定のジャンルごとにその様式にそった文を出力するAIが発達し,多くの人がそれを利用するようになり,文を人間が作るのでなくAIの作った文を追認するようになった時代において,言語学の一分野であるコーパス言語学というものは学問としての意味をなしうるでしょうか?

8. language の gu は [gw] と発音されますが,フランス語は gu は後代のラテン語の借用語を除いて [g] です.これは often オフトンと同じタイプの綴り字発音ということですか?

9. as ... as 構文の歴史について教えてください.

10. 英語とドイツ語は同じゲルマン系統の言葉なのに,英語には単語別の性別が無いのはどうしてですか?

mond での質問受付についてお知らせがあります.先日の hellog 記事「#6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入」 ([2026-01-13-1]) でお伝えした通り,mond の「スーパーレター」(有料質問)機能を「回答の優先パス」として位置づけることにしています.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先的に検討させていただきます(確約ではありませんが,回答の可能性は格段に高まります).もちろん,従来の無料での質問も引き続き歓迎いたしますので,ぜひ鋭い質問をお寄せください.

2026-02-03 Tue

■ #6126. goodbye の最後の e は何? [sobokunagimon][notice][three-letter_rule][orthography][spelling][final_e]

「#4384. goodbye と「さようなら」」 ([2021-04-28-1]) で,挨拶表現 goodbye の語源周りの話題を取り上げた.いくつかの点で問題含みの表現であることをみたが,綴字の観点からは,なぜ語末に e が付いているのかが気になる.

Carney (153) では,e それ自体の問題というよりも ye という組み合わせに注目しつつ,次のような解説があった.

Final <-ye> occurs irregularly in a few §Basic words. Dye, lye ('soda'), rye, compared with sky, dry, wry, etc. are bulked up with <e> to three letters (the 'short word rule', p. 131). Similarly lexical bye is differentiated from the function word by. Dye and lye are differentiated from the much more common die and lie in present-day spelling, but in earlier centuries there was some free variation between the <ie> and <ye> spellings.

Carney の見解によると,bye の語末の e 付加は,英語正書法における「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) で説明されるという.内容語は最低3文字で綴られなければならないというルールだ.この表現における bye は単独での語源や意味が何であろうとも,good という形容詞の後に来ている点でいかにも名詞らしい,すなわち内容語らしい.一方,同音異義語の by は前置詞であり,機能語である.この差を出すためにも,そして前者について3文字規則に抵触しないためにも,前者にダミーの e を付すのが適切な解決策となる.

あるいは,この挨拶表現の原型とされる God be with you/ye. の ye の亡霊が bye に隠れていると想像を膨らませてみたいですか? 想像するのは自由で楽しいですね!

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2026-01-30 Fri

■ #6122. 天野優未さんの『英語語源ハンドブック』『はじめての英語史』精読実況中継 [notice][hee][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu]

|

|

字幕翻訳者&字幕講師の天野優未さんの X アカウント で,『英語語源ハンドブック』および『はじめての英語史』を精読し,実況中継的に感想を述べていただくという,著者にとっては夢のようなプロジェクトが始動しています.毎日のように本の細かなところを取り上げ,コメントをくださるというのは,著者冥利につきます.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」のスレッド,あるいはハッシュタグよりこちら

・ 『はじめての英語史』の実況中継スレッド

私も自身の X アカウント から頻繁に反応させていただく機会が増えてきたのですが,翻訳者の視点からの軽妙なツッコミや的を射たご意見が毎度おもしろいく,著者にとっても励みになるのです.例えば,以下のような驚きや納得感を伝えるコメントをいただいています.

【 『英語語源ハンドブック』への感想より 】

【able】早速、「形容詞のableと接尾辞ableはそれぞれ別の語源」とかビックリの事実が!でも、ラテン語habilem(持ちやすい)から古フランス語を経由して頭のhが落ちた、と聞くとちょっと納得が。haveとableがそんなに密接な関係にあるとは…。すっかりableが元から「?できる」の意味で、それを語尾にも付けて…という「合理的なストーリー」を想像してたけど、実は歴史を辿ると「後から人々が覚えやすいように合理的なストーリーが後付けされた」みたいなことって多くて、言語って度々人間の想像を超えてくるなあと改めて思わされる。

でも、*Ten years were agon.って、完了形?受動態じゃなくて?と思ったら、その直後に「have+過去分詞は他動詞に使われたものがやがて完了形全体へと応用されたもので、元来、文の末尾に置かれる過去分詞は常に受動的な意味であり、他動詞の完了形にのみ使われ、自動詞の完了形はbe動詞+過去分詞で表された。」と解説があって納得。疑問に思ったことがすぐに解説される形式、とても親切。

【alive】aliveが名詞の前に置けないことも、on+life→aliveであることも知っていたけど、「名詞の前に置けない理由が、元々on+lifeという前置詞句だったため」は知らなかった!確かに、修飾する前置詞句は名詞の後ろに置かれるもんな!

前から思ってたんだけど、基礎単語だけでなく、英検1級に出てくるような単語のこういう元の意味が解説されてるような『上級英単語語源ハンドブック』があったら、ボキャビルにも役立ちそうで嬉しいな…

【 『はじめての英語史』への感想より 】

文法の話は好きなので、古英語はラテン語みたいに格変化が複雑なことは知ってたけど、それが単純化されたのすら、発音変化の影響だったの!?まだ「はじめての英語史」を10ページ程度しか読んでないけど、数えきれぬほど「英語、音声に振り回されすぎ!」の感想を抱いてる。

「母音連続はよくあるのに、なぜaの時だけ必ず回避する?」「なぜ入る音がn?」という疑問は確かにあって、「通常はoneの弱形であるanで、次に子音が来る時だけaになる」って説明で全て解消されるが、「母音の時はan」の原則が染みついた身としては、「そんなの許されるのか…!?」という衝撃が…

「次が母音の時にanになるのではなく、次が子音の時にaになるのだ」に続く、「3単現の時だけsが付くのではなく、3単現の時以外の語尾が消えてしまったのだ」だ!発想の逆転により、むしろ論理的にクリアになるパターン、大好き!しかも、これも「sに相当する語尾以外は発音しづらかったから消えた」って、また「英語、音声に振り回されすぎ!」の例だ…

「次が母音の時にanになるのではなく、次が子音の時にaになるのだ」「3単現の時だけsが付くのではなく、3単現の時以外の語尾が消えてしまったのだ」に続く、「feetやchildrenが変わってるのではなく、他の単語が-s複数へと変わっただけなのだ」だ!(いつまで続くのか、このシリーズ)

特に「英語,音声に振り回されすぎ!」の名フレーズには感動してしまい,先日 heldio にて天野さんを引きつつ「#1698. 英語,音声に振り回されすぎ」と題してお話ししてしまったほどです.

皆さん,ぜひ天野さんのシリーズにご注目ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2026-01-29 Thu

■ #6121. ウェブ月刊誌 Helvillian の2026年2月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

昨日1月28日,英語史の周囲に集まる,有志による月刊ウェブマガジン Helvillian 2月号(第16号) が公開されました.2026年という新たな年の幕開けにふさわしく,今号も驚くべき熱量と多角的な視点が詰まった号となっています.

今号の表紙写真および「1. 表紙のことば」を寄せてくださったのは,しーさんです.マレーシアのクチンからの1枚です(私も訪れたことがあり,Kuching の響き懐かしい!).実は,しーさんは,目下私が一押し中の書籍,2月25日に刊行予定の『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』にも,ある角度から関連しているキーパーソンでもあります.表紙の編集は,編集委員の Galois さんが担当されています.

続く「2. 特集 裏切り」では,ari さんが言葉の本質を問う「凡庸の罠」を,川上さんが「裏切らないユダ」を寄稿されています.いずれも深い思考と調査に基づいた力作.皆さんも,この機会に「裏切り」について考えてみませんか.「3. 英語語源ハンドブック」のセクションでは,ari さんの新連載「Word of the Day」が紹介されています.ハンドブックからランダムに単語を選んで,それについて何か書くぞ,という企画です.ykagata さんの「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズは安定的に回を重ねており,今号では dance から magazine まで,ドイツ語との比較を通じて,語源の話題が縦横無尽に掘り下げられています.

個別の連載陣も充実しています.川上さんの「4. 連載 『英語のなぜ』やってます通信25」シリーズは第25回を数える節目を迎え,lacolaco さんによる「5. 連載 英語語源辞典通読ノート」は D ゾーンへ入っています.さらに,こじこじ先生による「6. 『不規則動詞戦争』OP曲(オーケストラバージョン)」では,不規則動詞の立場に立った英語動詞の歴史が披露されています.Grace さんによる「7. カタカナ表記が果たす役割」では,書籍紹介とともに,日本語の文字論的考察がなされています.

「8. ari」さんのセクションでは,デジタル教材研究会の発表報告からアイルランド英語,英語史クイズ,さらには積読に関する書評まで,その守備範囲の広さに驚かされます.そして,り~みんさんからは,「9. 綴字を規定するパラメタは何か?」を寄せていただきました.川上さんの新年の力作 「なぜ judge の2つの /dʒ/ は異なる綴り字なの?」 とあわせて読むことで,英語の綴字体系の問題の深淵を覗くことができると思います.関連して文字の話題といえば,「10. mozhi gengo」さんです.アルファベットの印欧比較やインドの決済事情を報告されています,2026年は,私も文字論やスペリング論の発信を多くしていきたいと思っているので,今号で関連する話題が多く集まってきており嬉しいです.

そして,新年に気合の入ったスタートを切られたのが「11. みー」さん.「小学生と学ぶ英語史」シリーズの幕開きです.a/ an から始まり,アルファベット順に hair, I まで,子供たちに英語史のおもしろさを届けるこの試みを,私は心から応援しています.

「12. umisio」さんは,動物言語学の知見を交えた国語教科書研究や E テレの批評を通じて,言語教育のあり方を問い直し,「13. ykagata」さんはグリーンランドの地名やドイツ語の借用表現の通報窓口という興味深い話題を提供されています.

最後は Grace さんによる「14. Helwaのあゆみ/活動報告」と,umisio さんによる「15. Helvillian編集後記」で締めくくられます.両記事ともに,1月中に helwa で話題となった「大事件」に言及しています.

ここには書ききれないほど,寄稿者一人ひとりの英語史愛が集結した号となっています.ぜひじっくりとお読みいただければと思います.

さて,2026年も本格的に始動しました.この機会に,hellog 読者の皆さんも「hel活」コミュニティに加わってみませんか? こうした多様なアウトプットの源泉に触れてみたい方は,ぜひプレミアムリスナー限定配信チャンネル 「英語史の輪 (helwa)」の扉を開いてみてください.毎週火・木・土の午後6時に,heldio と変わらぬ熱量で,さらに濃い内容をお届けしています.

2026-01-28 Wed

■ #6120. 『古英語・中英語初歩』新装復刊のカウントダウン企画「古中英語30連発」を始めています [notice][twitter][kochushoho][kenkyusha][kochukoneta30][oe][me]

一昨日1月26日(月)より,私の X(旧Twitter)アカウント @chariderryu にて,新たな連載企画 #古中英語30連発 をスタートさせました.これは,来たる2月25日に研究社より新装復刊される予定の,市河三喜・松浪有(著)の伝説的な入門書『古英語・中英語初歩』を寿ぐカウントダウン企画です.

今回の主役である『古英語・中英語初歩』は,先日の記事「#6117. 伝説的入門書『古英語・中英語初歩』が新装復刊されます!」 ([2026-01-25-1]) でご紹介したように,1935年に『古代中世英語初歩』というタイトルで世に出た歴史ある教科書です.「古英語」や「中英語」という表現が一般化する以前には,「古代英語」や「中世英語」という名称が使われていました.そんな時代の重みが感じられる1冊ですね.

今回の新装復刊にあたり,その魅力を1人でも多くの方に伝えるべく,刊行日までの1ヶ月間,毎日1つずつ古英語・中英語に関わる小ネタを投稿していくことにしました.ハッシュタグ #古中英語30連発 で展開しています.

本日は企画の3日目となりますが,1日目,2日目には古英語の文字,綴字,発音の話題を取り上げました.新装復刊でも古英語の第1章は「綴りと発音」で始まるのです.本書の中身は,研究社公式HPの近刊案内より部分的に「試し読み」できますので,ぜひチェックしてみてください.

小さなトピックを朝の早い時間帯に1日1ネタのペースで届けることで,皆さんの日常に古英語・中英語の香りを添えられればと思います.1ヶ月後の刊行までに,皆さんが古英語・中英語の世界に踏み出す心の準備ができるように,という意味合いもありますので,ぜひ覗いてみてください.

各小ネタの引用リポストやリプライも,ぜひ気軽にお願いします.私もなるべく反応します.また,私は X 上で本企画以外にも様々なhel活を展開していますので,ぜひ X アカウント をフォローし,日々チェックしていただければ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

2026-01-27 Tue

■ #6119. falcon の l は発音されるかされないか [sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

昨日の記事「#6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問」 ([2026-01-26-1]) では,salmon (鮭)の黙字 l の背景にある語源的綴字 (etymological_respelling) の問題を取り上げました.今回は,その関連で,よく似た経緯をたどりながらも現代では異なる結果となっている falcon (ハヤブサ)について話しをしましょう.

falcon も salmon と同様,ラテン語 (falcōnem) に由来し,古フランス語 (faucon) の諸形態を経て中英語に入ってきました.したがって,当初は英語でも l の文字も発音もありませんでした.ところが,16世紀にラテン語綴字を参照して <l> の綴字が人為的に挿入されました.ここまでは salmon とまったく同じ道筋です.

しかし,現代英語の標準的な発音において,salmon の <l> が黙字であるのに対し,falcon の l は /ˈfælkən/ や /ˈfɔːlkən/ のように,綴字通りに /l/ と発音されるのが普通です.これは,綴字の発音が引力となって発音そのものを変化させた事例となります.

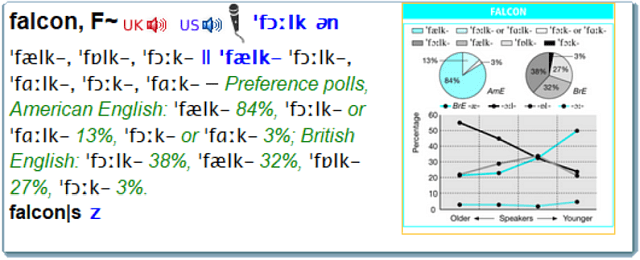

ところが,事態はそう単純ではありません.現代の発音実態を詳しく調べてみると,興味深い事実が浮かび上がってきます.LPD3 に掲載されている,英米の一般話者を対象とした Preference Poll の結果を見てみましょう.

圧倒的多数が /l/ を発音していますが,英米ともに3%ほどの話者は,現在でも /l/ を響かせない /ˈfɔːkən/ などの古いタイプの発音を使用していることが確認されます.この場合の <l> は黙字となります.さらに興味深いのは,CEPD17 の記述です.この辞書には,特定のコミュニティにおける慣用についての注釈があります.

Note: /ˈfɔː-/ is the usual British pronunciation among people who practise the sport of falconry, with /ˈfɔː-/ and /ˈfɔːl-/ most usual among them in the US.

鷹匠の間では,イギリスでは /l/ を発音しない形が普通であり,アメリカでもその傾向が見られるというのです.専門家の間では,数世紀前の伝統的な発音が「業界用語」のように化石化して残っているというのは興味深い現象です.

では,歴史的に見てこの <l> の綴字はいつ頃定着したのでしょうか.Hotta and Iyeiri では,EEBO corpus (Early English Books Online) を用いて,初期近代英語期における falcon の綴字変異を詳細に調査しました.その調査によれば,単数形・複数形を含めて,以下のような37通りもの異形が確認されました (147) .<l> の有無に注目してご覧ください.

falcon, falcons, faulcon, faucon, fawcons, faucons, fawcon, faulcons, falkon, falcone, faukon, faulcone, faukons, falkons, faulcones, faulkon, faulkons, falcones, faulken, fawlcon, fawkon, faucoun, fauken, fawcoun, fawken, falken, fawkons, fawlkon, falcoun, faucone, faulcens, faulkens, faulkone, fawcones, fawkone, fawlcons, fawlkons

まさに百花繚乱の様相ですが,時系列で分析すると明確な傾向が見えてきます.論文では次のようにまとめています (152) .

FALCON is one of the most helpful items for us in that it occurs frequently enough both in non-etymological spellings without <l> and etymological spellings with <l>. The critical point in time for the item was apparently the middle of the sixteenth century. Until the 1550s and 1560s, the non-etymological type (e.g., <faucon> and <fawcon>) was by far the more common form, whereas in the following decades the etymological type (e.g., <faulcon> and <falcon>) displaced its non-etymological counterpart so quickly that it would be the only spelling in effect at the end of the century.

つまり,16世紀半ば(1550年代~1560年代)が転換点でした.それまでは faucon のような伝統的な綴字が優勢でしたが,その後,急速に falcon などの語源的綴字が取って代わり,世紀末にはほぼ完全に置き換わったのです.

salmon と falcon.同じ時期に同じような動機で l が挿入されながら,一方は黙字となり,他方は(専門家を除けば,ほぼ)発音されるようになった.英語の歴史は,こうした予測不可能な個々の単語のドラマに満ちています.

falcon について触れている他の記事もご参照ください.

・ 「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1])

・ 「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1])

・ 「#2099. fault の l」 ([2015-01-25-1])

・ 「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1])

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-26 Mon

■ #6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問 [mond][sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16~17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmonの発音と表記の歴史について教えてください.

知識共有プラットフォーム mond にて,上記の質問をいただきました.日常的な英単語に潜む綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する疑問です.

結論から言えば,質問者さんの推察は当たっています.salmon の l は,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の典型例であり,英国ルネサンス期の学者たちの古典回帰への憧れが具現化したものです.

hellog でもたびたび取り上げてきましたが,英語の語彙の多くはフランス語を経由して入ってきました.ラテン語の salmō (acc. salmōnem) は,古フランス語で l が脱落し saumon などの形になりました.中英語期にこの単語が借用されたとき,当然ながら英語でも l は綴られず,発音もされませんでした.当時の文献を見れば,samon や samoun といった綴字が一般的だったのです.

ところが,16世紀を中心とする初期近代英語期に入ると,ラテン語やギリシア語の素養を持つ知識人たちが,英語の綴字も由緒正しいラテン語の形に戻すべきだ,と考え始めました.彼らはフランス語化して「訛った」綴字を嫌い,語源であるラテン語の形を参照して,人為的に文字を挿入したのです.

debt や doubt の b,receipt の p,そして salmon の l などは,すべてこの時代の産物です.これらの源的綴字は,現代英語に多くの黙字 (silent_letter) を残すことになりました.

しかし,ここで英語史のおもしろい(そして厄介な)問題が生じます.綴字が変わったとして,発音はどうなるのか,という問題です.綴字に引きずられて発音も変化した単語(fault や assault など)もあれば,綴字だけが変わり発音は古いまま取り残された単語(debt や doubt など)もあります.salmon は後者のグループに属しますが,この綴字と発音のねじれた対応関係が定着したのは,いつ頃のことだったのでしょうか.

回答では,EEBO corpus (Early English Books Online) のコーパスデータを駆使して,salmon の綴字に l が定着していく具体的な時期(10年刻みの推移)をグラフで示しました.調査の結果,1530年代から1590年代にかけてが変化の中心期だったことが分かりました.1590年代以降,現代の対応関係が確立したといってよいでしょう.

回答では,1635年の文献に見られる,あるダジャレの例も紹介しています.また,話のオチとして「鮭」そのものではありませんが,この単語に関連するある細菌(食中毒の原因として有名なアレです)の名前についても触れています.

なぜ salmon は l を発音しないままなのか.その背後にある歴史ドラマと具体的なデータについては,ぜひ以下のリンク先の回答をご覧ください.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-25 Sun

■ #6117. 伝説的入門書『古英語・中英語初歩』が新装復刊されます! [notice][kenkyusha][oe][me][review][timeline][link][kochushoho]

あの名著が復刊されます! 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』(研究社)が,1ヶ月後の2月25日に出版予定です(定価3300円).研究社公式HPの近刊案内より部分的に「試し読み」もできますので,ぜひチェックしてみてください.「英語史関連・周辺テーマの本」一覧にもアクセスできます.

本書の歴史をざっとたどってみます.

・ 1933--34年,市河三喜が雑誌『英語青年』(研究社)にて,後の『古代中世英語初歩』の母体となる連載記事を寄稿する

・ 1935年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』が出版される

・ 1955年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』改訂新版(研究社)市河 三喜・松浪 有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社)が出版される(←神山孝夫先生よりじきじきのご指摘により訂正いたしました.2026/01/27(Tue))

・ 1986年,市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』(研究社)が出版される(松浪による全面改訂)

・ 2023年,神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社)が出版される

以下,hellog,heldio,その他で公開してきた『古英語・中英語初歩』に直接・間接に関係するコンテンツを時系列に一覧します.

・ 2025年4月28日,heldio で「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」を配信

・ 2025年5月1日,ari さんが note で「#268 【雑談】市河・松浪(1986)「古英語・中英語初歩」こと,ÞOMEB を買ってみた件!!」を公開する

・ 2025年5月3日,ぷりっつさんが note で「Gemini 君と古英語を読む」シリーズを開始する(5月9日まで6回完結のシリーズ)

・ 2025年5月5日,hellog で「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) が公開される

・ 2025年5月10日,helwa メンバーが本書を(計7冊以上)持ち寄って皐月収録会(於三田キャンパス)に臨む.参加者(対面あるいはオンライン)は,ari さん,camin さん,lacolaco さん,Lilimi さん,Galois さん,小河舜さん,taku さん,ykagata さん,しーさん,みーさん,寺澤志帆さん,川上さん,泉類尚貴さん,藤原郁弥さん.

・ 2025年5月12日,hellog で「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) が公開される

・ 2025年5月15日,TakGottberg さんが,上記 heldio #1429 のコメント欄にて,(1986年版の)2011年第16刷の正誤表やその他の話題に言及(本記事の末尾を参照)

・ 2025年5月29日,heldio で「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」が配信される

・ 2025年10月5日,heldio にて「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」が配信される

・ 2025年10月5日,hellog にて「#6005. khelf の新たなhel活「声の書評」が始まりました --- khelf 藤原郁弥さんが紹介する『市河三喜伝』」 ([2025-10-05-1]) が公開される

・ 2026年1月20日,研究社より新装復刊が公式にアナウンスされる

・ 2026年2月25日,出版予定

新装復刊を前に,本書とその周辺について,理解を深めていただければ.復刊の Amazon の予約注文はこちらよりどうぞ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

・ 神山 孝夫 『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』 研究社,2023年.

2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-23 Fri

■ #6115. 『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)への書評をいただきました [review][bunkengaku][link][notice][voicy][heldio][youtube][history_of_linguistics][hel_education]

日本英文学会の編集する学術誌『英文学研究』の第103巻(2026年)に,拙著(家入葉子・堀田隆一共著)『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)の書評が『英文学研究』に掲載されました.評者は愛知教育大学の小塚良孝氏です.

4ページ分の丁寧な書評を賜りました.小塚氏には,本書の刊行直後にも関連する研究発表会で司会をしていただくなど,お世話になりました.この場を借りて,改めて感謝申し上げます.

書評では,本書が意図した「文献学と英語史研究の融合」という視点や,近年の研究動向の整理について,評価していただきました.特に,伝統的な英語史研究における「古英語・中英語・近代英語という時代区分」「形態論・音韻論等の分野区分」「共時性と通時性という視点の区分」といった境界線を,絶対視せずに柔軟に乗り越えることの必要性を本書が説いている点について,的確に言及していただきました.これから英語史を志す学生や若手研究者にとっても,またすでに第一線で活躍されている研究者にとっても,本書が提示する見取り図が有用であることを認めていただいた形です.『英文学研究』がお手元にある方は,ぜひ pp. 226--30 の書評をご一読いただければ幸いです.

さて,ここで改めて,本書『文献学と英語史研究』について紹介しておきたいと思います.本書は,2023年1月に開拓社の最新英語学・言語学シリーズの第21巻として出版されました.

本書の最大の目的は,1980年代以降の約40年間にわたる英語史研究の動向を整理し,今後の展望を示すことにあります.英語史研究は,コーパス言語学の発達や隣接分野との連携により,この数十年で大きく変貌を遂げました.かつての「文献学」 (philology) の伝統と,現代的な「言語学」 (linguistics) の手法がいかに融合し,新しい知見を生み出しているのか.その最前線を,音韻論,綴字,形態論,統語論といった主要な分野ごとに詳説しています.本書の構成は以下の通りです.

・ 第1章 英語史研究の潮流

・ 第2章 英語史研究の資料とデータ

・ 第3章 音韻論・綴字

・ 第4章 形態論

・ 第5章 統語論

・ 第6章 英語史研究における今後の展望にかえて

・ 参考文献

・ 索引

本書に関連しては,hellog でも過去に多くの記事を書いてきました.以下に関連記事へのリンクを掲載しますので,あわせてご参照ください.

・ 「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1])

・ 「#5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望」 ([2023-01-27-1])

・ 「#5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より」 ([2023-01-28-1])

・ 「#5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します」 ([2023-06-11-1])

また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも,関連する話題をいくつかお届けしています.共著者の家入葉子先生(京都大学)との対談回もあります.本書の舞台裏や,英語史研究への熱い思いが語られていますので,未聴の方はぜひチェックしてみてください.

・ Voicy heldio: 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」

・ Voicy heldio: 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」

・ Voicy heldio: 「#582. 「境界を意識し,境界を越える」 --- 新著『文献学と英語史研究』が伝えたいこと」

・ YouTube: 「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」

今回の小塚氏による書評を機に,再び本書が英語史に関心を寄せる方々の目に留まり,新たな研究の種が蒔かれることを願っています.

・ 小塚 良孝 「書評:家入葉子・堀田隆一著 『文献学と英語史研究』 開拓社 2023年 xii + 251pp.」 『英文学研究』 第103巻,2026年.226--30頁.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2023年.

2026-01-22 Thu

■ #6114. 『英語語源ハンドブック』通読系コンテンツの広がり [notice][hee][review][link][hel_education][helkatsu][khelf]

昨年の6月に『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されてから,早いもので7ヶ月ほどが経ちます.おかげさまで多くの方に手に取っていただき,好意的な反響をいただいております.さて,本書は「ハンドブック」と銘打ってはいますが,辞書のように引くだけでなく,通読していただくことも想定した作りになっています.この「通読」に挑戦する読者が増えているようです.

さらにありがたいことに,この「通読」のプロセスや成果を,ブログや SNS などで発信してくださる方々がいらっしゃり,少しずつ増えてきています.ウェブ上に展開するこれらのコンテンツは,これから本書を手に取る方,あるいは現在通読中の方にとって,よい伴走者となると思います.今回は,それぞれのコンテンツ作成者の方々への感謝の気持ちも込めて,現在ウェブ上で確認できる関連コンテンツをいくつか紹介したいと思います.

まず,教育的な視点からの通読シリーズです.

・ 「研究社の英語語源ハンドブックの Word of the Day」 (ari さん blogspot)

・ 「小学生と学ぶ英語史」 (みーさん note)

ari さんの記事は英語教員向けの「大人のための」通読シリーズとなっており,現場の先生方にとっても有益な情報が満載です.一方,みーさんは「小学生のための」通読シリーズという,これまで誰も足を踏み入れたことのない領域に挑戦されています.英語史の裾野が広がっていることを実感し,感銘を受けています.

続いて,ゲルマン語比較言語学的な観点から本書を読み解くという,硬派かつユニークな試みを紹介します.

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」 (ykagata さん Hatena Blog)

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」 (り~みんさん note)

ykagata さんはドイツ語の観点から,そしてそれに呼応する形で,り~みんさんはスウェーデン語の観点から英語語源を眺めるという新機軸を展開されています.英語,ドイツ語,スウェーデン語は同じゲルマン語派 (Germanic) の姉妹言語なので,これらを比較対照することは語源学習において非常に有効です.

プロフェッショナルな視点からの感想や書評も見逃せません.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」 (天野優未さん X)

・ 「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」 (やるせな語学さん)

翻訳者である天野さんからは,常に日英語を対照している翻訳のプロとしての鋭いコメントをいただいています.また,やるせな語学さんには,大変丁寧な書評を執筆していただきました.著者が意図した細部まで読み込んでいただいていることに感謝いたします.

それから,身内ではありますが khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる活動も紹介させてください.

・ 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 (khelf 寺澤志帆さん)

こちらは『英語語源辞典』が主テキストではありますが,『英語語源ハンドブック』への言及も頻繁になされています.綴字の歴史という観点から語源を深掘りする際に非常に参考になります.

最後に,版元である研究社による公式コンテンツです.

・ 「英語語源クイズ」 (研究社 note)

本書の編集者によるクイズ形式の記事です.英語史や語源の授業,あるいは英語学習のちょっとした余興などに,大いに活用できる内容となっています.

私としては『英語語源ハンドブック』を通読するというムーヴメントを作りたいと密かに(公に?)願っています.上記の方々はその先駆者たちです.語源の学習は,1語1語の背景にある歴史や文化を紐解く旅のようなものです.1人で黙々と進むのも楽しいものですが,こうしてウェブ上で自身の学びや発見を共有することで,その旅はより豊かなものになるはずです.

これらに続く通読挑戦者が現われ,少しでも多くの方が関連コンテンツを発信してくれるようになれば,英語史の楽しみもさらに広がっていくことと思います.皆さんも,ぜひこの「通読ムーヴメント」に参加してみませんか?

2026-01-21 Wed

■ #6113. 朝カルで井上逸兵さんと「AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは」 --- 「いのほたなぜ」出版記念 [inohota][inohotanaze][asacul][notice][inoueippei][ai]

ちょうど1ヶ月後のことになりますが,2月21日(土)の夜,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,井上逸兵さん(慶應義塾大学)と私のコンビによる特別講座が開講されます.タイトルは「いのほたチャンネル出版記念講座:AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは」です.

この講座は,昨年2025年10月にナツメ社より刊行された共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(略称「いのほたなぜ」)の出版を記念しての開講となります.本書は YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が元となっていますが,その2人が YouTube とも書籍とも異なる朝カルという場にて対談します.井上さんは教室で,堀田はオンラインで登場する予定です.

昨今,生成AIの進化は目覚ましく,言葉の壁が技術的に消えつつあるかのように見えます.そのような時代において,なぜ私たちはあえて言語学を学び,語学を続ける必要があるのでしょうか.本講座では,社会言語学と英語史,それぞれを専門とする2人が「人にとって言葉とは何なのか」という根源的な問いについて語り合います.

AI が生成するテキストが世界を埋め尽くすようになると,人間言語はどうなっていくのか.コーパス言語学の役割はどうなるのか.そして,語学や言語学を学ぶことの意味はどのように変容するのか.AI 時代だからこそ欠かせない言語への深い理解,すなわち「言語学的思考」の意義について,講座を通じて考えていきます.講座の最後には質疑応答の時間も設けます.

講座の概要は以下の通りです.

・ タイトル:いのほたチャンネル出版記念講座:AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは

・ 日時:2月21日(土)18:30--20:00

・ 受講方法:教室(新宿)あるいはオンライン (Zoom) の自由選択.2週間の見逃し配信のサービスもあります.

・ お申し込み:こちらのページよりどうぞ.

当日は,私たちの運営する「いのほた言語学チャンネル」がどこへ向かうのか,といった未来の話も飛び出すと思います.教室で,あるいはオンラインで,皆様とお会いできるのを楽しみにしています.見逃し配信もありますので,当日ご都合のつかない方もぜひ.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2026-01-20 Tue

■ #6112. OED の12月アップデートで日本語からの借用語が11語追加! [oed][borrowing][loan_word][japanese][lexicology][maltese][notice][tufs][world_englishes][maltese_english][world_englishes]

OED Online は,3ヶ月に一度アップデートされます.最新のアップデートは昨年12月のもので,西アフリカ,マルタ,日本,韓国という4つの地域からの借用語に焦点が当てられています.日本語からの借用語も11語含まれていました.

英語史や語彙論の観点から,それぞれのセクションを要約しつつ,コメントを加えたいと思います.まずは "From abeg to yassa: New words from West Africa" です.ナイジェリア,ガーナ,ガンビア,リベリア,シエラレオネといった国々からの借用語が紹介されています.例えば,ガーナの伝統的なダンス Adowa (1928) や,ナイジェリア英語の bend down (and) select (古着,または古着市場)などがエントリーされることになったとのことです.正直なところ私にとっては縁遠い語彙という印象が拭えません.しかし,これらの国々では英語が公用語やそれに準ずる言語として機能しており,独自の英語変種 (World Englishes) が豊かに育っているという事実を,再認識させられました.

次に "From aljotta to pastizz: New words from Malta" です.地中海の島国マルタの英語変種(Maltese English)からの語彙です.マルタ語 (Maltese) は,EU の公用語の中で唯一,セム語派 (Semitic) に属しながらラテン文字で表記される言語です.記事内に,次の記述があります.

Maltese is the only Semitic language written in the Latin alphabet and is the only Semitic and Afroasiatic language among the official languages of the European Union.

今回追加された pastizz (リコッタチーズや豆の入ったパイ)や aljotta (魚のスープ)などは,イタリア語やシチリア語の影響も色濃く反映しており,言語混交の歴史を感じさせます.マルタの言語事情については,「#2228. マルタの英語事情 (1)」 ([2015-06-03-1]) や「#2229. マルタの英語事情 (2)」 ([2015-06-04-1]) をご覧ください.

さて,hellog として最も注目すべきは,もちろん "From Ekiden to White Day: New words from Japan" のセクションです.今回 OED に追加された日本語由来の英単語は以下の11語です.

・ brush pen (筆ペン)

・ Ekiden (駅伝)

・ love hotel (ラブホテル)

・ mottainai (もったいない)

・ Naginata (なぎなた)

・ PechaKucha (ペチャクチャ)

・ senbei (煎餅)

・ senpai (先輩)

・ Washlet (ウォシュレット)

・ White Day (ホワイトデー)

・ yokai (妖怪)

まず love hotel ですが,日本の独特な文化的空間を表す語として,もっと早く OED に取り入れられもよかったのではないかと思っていますが,今回晴れて(?)の収録となりました.関連して「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) もご覧ください.商標である Washlet も同様に,日本のトイレ文化の象徴として世界に認知された証でしょう.

興味深いのは mottainai の品詞分類です.日本語では形容詞ですが,OED では間投詞(および名詞)として登録されています.環境問題の文脈で「なんてことだ,もったいない!」という文脈で使われることが多いのだと思われます.

煎餅大好き人間としては,個人的に senbei の追加には拍手を送りたいと思います.定義の中で "usually . . . served with green tea" (たいてい緑茶とともに出される)と,日本の茶の間文化まで記述されているのがナイスです.

一方,PechaKucha については,私は寡聞にして無知でした.どうやら,20枚のスライドを各20秒でプレゼンする形式を指すそうです.Naginata や Ekiden は正統派の借用語と言えますが,senpai はサブカルチャー経由の借用語として存在感を示しているようです.海外のアニメファンの間では「自分に気づいてほしい憧れの対象」という文脈で notice me, senpai のようなミームで使われています.意味・語用の変容が生じていますね.

最後に "From ajumma to sunbae: New words from South Korea" です.ここには ajumma が入りました.日本語の「おばちゃん」に相当する語ですが,パーマヘアやサンバイザーといったステレオタイプな特徴とともに記述されているのがユニークです.

世界各地から英語へと流れ込む語彙の流入はとどまることを知りません.次回の OED アップデートも楽しみです.

2026-01-17 Sat

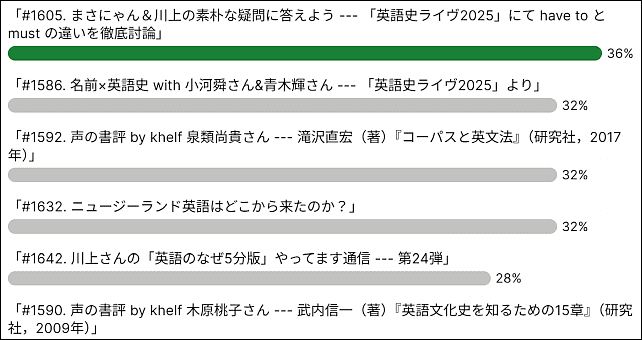

■ #6109. リスナー投票による heldio 2025年第4四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025][khelf][review][nz_english][sobokunagimon]

「#6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン」 ([2026-01-07-1]) でご案内したとおり,去る2025年の第4四半期(10月--12月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.1月13日をもって投票を締め切りました.年始のお忙しい中,25名の皆さんよりご投票いただきました.いつもながら熱い応援をいただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1693. heldio 2025年第4四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は9月開催の「英語史ライヴ2025」の熱気が残る対談回や,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーによる書評回,そしてニュージーランド特集など,バラエティに富んだランキングとなりました.以下に上位(4%以上)の配信回を掲載します.

【 第1位(36%)】

「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」

【 第2位(32%)】

「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」

「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」

【 第3位(28%)】

「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」

【 第4位(24%)】

「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」

「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」

「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」

「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」

【 その他(4%)】

「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」

「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」

「#1638. 海をまたいで等語線」

「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」

「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」

「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」

「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」

「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」

「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」

「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」

「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」

2025年第4四半期の結果を振り返ってみましょう.まず,第1位に輝いたのは「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」でした.「英語史ライヴ2025」での公開収録の模様をお届けした回ですが,have to と must という学習者にとっても身近なテーマを,まさにゃんと川上さんという heldio おなじみのメンバーが熱く,深く議論した点が評価されました.ライヴ感たっぷりの回でしたね.同じくライヴ関連では,第2位の「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」もランクインしており,イベントの余韻がランキングにも色濃く反映されています.

第4四半期の大きな特徴として特筆すべきは,khelf メンバーによる「声の書評」シリーズの躍進です.同率第2位の #1592 を筆頭に,第4位には #1590, #1591, #1596 と実に4本もの書評回が上位に食い込みました.これらも「英語史ライヴ2025」での企画でしたので,ライヴの勢いがいかに凄まじかったかが知られます.この書評シリーズは,英語史を専攻する大学院生や教員が,専門書や良書をリスナーに向けて丁寧に紹介するものでした.「本×音声×英語史」という組み合わせが,知的好奇心旺盛な heldio リスナーの皆さんに深く刺さった結果といえると思います.学びのコミュニティとしての khelf の成熟を感じさせます.

また,ランキングの随所に見られるのがニュージーランド関連の話題です.同率第2位の「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」を筆頭に,投票獲得率4%の層には「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」や「#1638. 海をまたいで等語線」も入っています.これは私が第4四半期を通じて同国に滞在していたからで,その土地の言葉や文化を肌で感じて発信する「旅する英語史」の側面も楽しんでいただけたものと理解しています.

ほかには,第3位に入った「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」のような定番シリーズの安定感も見逃せません.また,「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」や「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」のような「英語の素朴な疑問」は heldio の原点であり,常に高い需要があることを再確認しました.

個人的には食レポシリーズの「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」を上位4%に選んでいただけたのが嬉しいですね.

まとめると,2025年第4四半期は「ライヴ」「書評」「旅」という3つのキーワードに集約されるように思います.教室の中だけの英語史にとどまらず,外へ飛び出し,本を紐解き,仲間と語り合う.そんな動的な「hel活」の様子がランキングからも見えてきます.

2025年も1年間,heldio をお聴きいただきありがとうございました.2026年も,リスナーの皆さんの知的好奇心を刺激するような,多角的でディープな英語史の世界をお届けしていきたいと思います.引き続き,heldio をよろしくお願いいたします.

2026-01-16 Fri

■ #6108. 先月,mond で8つの問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice]

先月,2025年12月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられた疑問の計8件に回答しました.

受験勉強に励む高校生からの熱心な質問や,日常のふとした語彙の疑問,さらには日英語の表記体系の比較など,バラエティに富んだ問いが寄せられました.回答を作成する過程で,私自身も改めて英語の歴史や仕組みについて考えさせられることが多く,勉強になっています.質問をお寄せいただいた方々,ありがとうございました.

以下に時間順に8つの問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.週末の読み物としてどうぞ.

1. 短縮形についに質問です.なぜ,I wasの短縮形が無いんですか?

2. 英語の受験勉強の傍ら,英文法史を学んでいる高三です.関係代名詞は代名詞なのですか? また,形容詞的に修飾するという説明は,英語史的に正しいのでしょうか?

3. recipe(作り方・調理法)という単語について質問します.この単語のつづり方から想像される発音は,i が二重母音で語末の e が読まない字・・と思うところですが,実際はそうではなく,特に語末の e も発音するのは英単語ではかなり珍しいと思います.どうしてこのような変な発音なのですか.

4. 形容詞と同形の副詞と,そこに -ly がついた副詞で意味が異なりますが,不思議です.どうしてこのようにややこしいことになったのでしょうか?

5. 付帯状況の「with O C」は どのようにして生まれたのですか?

6. God save the king. が,三単現であるべきところ,原形を用いた仮定法だと習いました.ならば,You eat sushi. ならば,「君よ寿司を食べ給へ」という意味にも,時と場合によってはなり得ますか?

7. nowadaysという語に関して二つ質問です.(1) nowadays には now"a"day"s" となぜ単数形を表す a と複数形を表す s がどちらもついているのでしょうか? (2) 同じような意味の語に recently がありますがなぜ nowadays は現在形に,recently は現在完了形に使うという棲み分けがなされたのでしょうか?

8. 日本語では,聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合,とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが,英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません.音は分かるが綴りが分からないときは,どう対処しているのですか.

とりわけ6番目の God save the king. と You eat sushi. を比較した質問は,仮定法現在の衰退と残存,そして祈願や命令の機能という英語史の大きなテーマに関わるユニークな話題でした.また,8番目の日本語の仮名表記と英語の綴字に関する問いは,文字論的な観点から非常に鋭い指摘を含んでおり,回答していて知的興奮を覚えました.おかげさまで良問答とも非常に大きな反響をいただきました.

さて,ここで mond での質問受付について重要なお知らせがあります.先日の hellog 記事「#6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入」 ([2026-01-13-1]) でお伝えした通りですが,mond の「スーパーレター」(有料質問)機能を「回答の優先パス」として位置づけることにしました.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先的に検討させていただきます(確約ではありませんが,回答の可能性は格段に高まります).もちろん,従来の無料での質問も引き続き歓迎いたします.

以上,英語史というニッチな分野での発信活動を,無理なく,長く,そして楽しく続けていくための持続可能性を考慮した決断です.ご理解いただければ幸いです.2026年も,引き続き皆さんの素朴な疑問に答えていきたいと思います.

2026-01-14 Wed

■ #6106. 有料公開中の「【2026年新春特別講義】情報発信を習慣化する方法」に寄せられた質問より [voicy][heldio][notice][communication_of_information]

「#6103. 「【2026年新春特別講義】情報発信を習慣化する方法」 --- Voicy 有料放送を配信しています」 ([2026-01-11-1]) でお知らせしたとおり,3連休初日の正午より Voicy にて有料の特別講義「情報発信を習慣化する方法」を配信しています.

16年半以上にわたって毎日発信を続けてきた経験に基づき,習慣化に関する考え方や,「ネタ切れ」対策,メディア・ミックスの有効性などを,全5チャプター(約28分)に凝縮し,本気の講義としてお届けしています.冒頭チャプターは無料となっていますので,ご関心のある方はぜひお聴きください

今回の有料放送の特典の1つとして,コメント欄を通じた質疑応答があります.情報発信を始めたい,あるいは続けているが悩みがある,というリスナーの方々から,切実かつ実践的な質問が寄せられています.それらに対して私が回答した内容が,他の方にとっても何かしら役立つかもしれないと思い,ここでその一部を要約して紹介したいと思います.

1つ目は,講義の Chapter 4 「メディア・ミックスの魔力」に関連して寄せられた質問です.

ブログ,音声,SNS など複数のメディアを連携させることの重要性は理解しつつも,技術的な側面がまったく分かりませんという相談です.新しいツールを使いこなすには学習が必要であり,それがハードルとなって継続が阻害されてしまうというのは,多くの方が直面する壁だと思います.

私は,これに対して「手段を目的に従属させる」という考え方をしています.スキルが身についてから発信するのではなく,発信したいという熱意や目的が先にあって,そのために必要最低限のスキルを,走りながら身につけていくという順序です.近年では生成AIなどの便利なツールもあります.当面の目的に必要な程度であれば,少々の時間と忍耐で解決できることが多いものです.目的の力が大きければ,手段の習得に伴う面倒くささは相対的に小さく見えます.楽しみながら自分のために一歩を踏み出すことが,結果としてスキルの向上にもつながると考えています.

2つ目は,2点の関連する質問です.

まず,発信しようと調べているうちに話題が膨らみすぎて,1日では手に負えなくなるが,どうすればよいか,という問いでした.発信者として,よくある悩みだと思います.

私の回答は,分割推奨です.話題が膨らむというのは,それが良いテーマである証拠です.1日で消化してしまうのはもったいない.むしろ,2回,3回と続くシリーズものにしてしまえばよい,という考え方です.

次に,1日分のコンテンツとして発信するに足る「60点」の基準をどこに置くか,という質問です.これについても,私はシリーズ全体として質を高める,という視点を提案し,回答しました.単発のコンテンツで100点満点を目指すのではなく,初回は中途半端でもよいので世に出し,シリーズ化して時間をかけて育てていく.それが数ヶ月,あるいは数年かけて完結したときに,深みのあるコンテンツへと昇華していればよいのではないかと思っています.

いずれも実際のコメント欄では,もっと言葉を尽くして回答していますが,問答の雰囲気はつかめたかと思います.有料放送のコメント欄では,このように情報発信に関する具体的な悩みや相談に対して,私から直接回答させていただいています.

「今年こそは発信を始めたい/定期的に続けたい」という方は,ぜひこの機会に 「【2026年新春特別講座】情報発信を習慣化する方法 --- 16年半,1日も欠かさず発信し続けた「継続の仕組み」」を聴取いただき,コメント欄も活用して2026年のスタートダッシュを決めていただければと思います.

2026-01-13 Tue

■ #6105. mond での質問受付方式を変更します --- スーパーレター(優先パス)の導入 [mond][notice][helkatsu][sobokunagimon]

昨年後半のことになりますが、知識共有サービス mond を通じて私に寄せられた「英語に関する素朴な疑問」に回答した2つの記事が、X(旧Twitter)上でともに330万インプレッションを超えるという,まさかのお祭り騒ぎを経験しました.「英語史をお茶の間に」をモットーに英語史活動「hel活」 (helkatsu) を推進する身としては望外の喜びです.

ありがたいことに質問箱には日々多くの投稿が寄せられてきており,現在ではストックが380件近くに達しています.いただいた質問にはすべて目を通していますし,可能な限り答えたいという気持ちはやまやまなのですが,良質な回答を心がけており,数日に1件を取り上げるのが物理的な限界である,というのが正直なところです.

そこで,今後も質の高い回答を継続し,かつ活動を持続可能なものとするために,質問受付の方針を少し変更させていただくことにしました.

具体的には,mond の機能である「スーパーレター」(有料質問)を「回答の優先パス」として位置づけることにしました.これまでもスーパーレター機能自体はオンにしていましたが,今後はこれを「優先的に目を通し,回答を検討する」ためのチケットとして活用させていただきます.数ある質問の中から,スーパーレターとしていただいたものを優先順位の上位に置き,回答を心がけます(確約ではありませんが,可能性は格段に高まります).

ここで誤解のないように強調しておきたいのは,mond の仕様上,課金が発生するのは私が「回答した場合のみ」であるという点です.スーパーレターを送ったとしても,私が回答を作成せず(あるいはできず)に期間が過ぎれば,質問者の方に金銭的な負担は一切生じません.あくまで,膨大な質問の山の中から優先的にピックアップさせていただくための仕組み,あるいは私の専門性への対価として投げ銭を伴う「本気の質問」への優遇措置,と捉えていただければ幸いです.いただいた収益については「hel活」の維持・発展のために使わせていただきます.

もちろん,従来の無料での質問も引き続き大歓迎です.「ちょっと聞いてみたい」という気軽な疑問こそが,意外と学問的に深い問いを含んでいることも多いからです.ただし,こちらは上述の通りストックが積み上がっているため,私がその時の気分や関心に合わせて「気ままに」選ばせていただく,いわば「抽選」に近い形となります.運良く選ばれたらラッキー,くらいの感覚で投稿していただければと思います.これまで通り,おもしろい質問や,多くの英語学習者が共有しているであろう疑問には,無料・有料を問わず積極的に答えていくつもりです.

mond での回答作成は,私自身にとっても学びの多いプロセスとなっています.専門外の視点からの素朴な疑問にハッとさせられることもあれば,回答を書くために調べ直す過程で新たな知見が得られることもあります.

以上は,英語史というニッチな分野での発信活動を,無理なく,長く,そして楽しく続けていくための持続可能性を考慮した決断です.皆様から寄せられる熱意ある質問には,プロフェッショナルとして向き合いたいと考えています.そのための環境作りとして,ご理解いただければ幸いです.

質問は以下のリンクより受け付けています.英語の語源,文法,発音の歴史など,素朴な疑問からマニアックな質問まで,皆さんからの声をお待ちしています.

2026-01-11 Sun

■ #6103. 「【2026年新春特別講義】情報発信を習慣化する方法」 --- Voicy 有料放送を配信しています [voicy][heldio][notice][helkatsu][communication_of_information]

昨日1月10日(土)の正午に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,久々となる有料放送を公開しました.Voicy 公式の「有料放送」特別企画に参加する形での特別配信となります.題して「【2026年新春特別講座】情報発信を習慣化する方法 --- 16年半,1日も欠かさず発信し続けた「継続の仕組み」」です.

年が明けて早10日が過ぎました.「今年こそは毎日ブログを書く」「音声配信に挑戦する」「自分の YouTube チャンネルをもつ」「SNS で発信を始める」.そのような New Year's resolutions (新年の抱負)を掲げた方も多いことでしょう.しかし,どうでしょう.すでに三日坊主の影が忍び寄ってきている,あるいは既に挫折してしまったという方も少なくないかもしれません.いわゆる New Year's Blues です.

「自分は意志が弱いから」と諦めるのは早すぎます.多くの人が継続に失敗するのは性格のせいではありません.「続けるためのシステム」を構築するところまでたどり着いていないだけなのです.

私は英語史研究者として,この hellog を2009年5月から16年半以上,6,103日にわたり1日も欠かさず更新し続けてきました.また,Voicy の heldio も2021年6月から毎朝6時に休みなく配信してきました.その他,YouTube,X(旧Twitter), note など多角的にメディア・ミックスを展開していますが,これらを継続できています.

なぜこれほどまでに続けられるのか.それは,毎日やるほうが時々やるより圧倒的にラクだからです.

今回の Voicy 有料放送は,2026年のスタートダッシュを決めるための「本気の講義」となっています.16年半実践し続けてきた私がたどり着いたメソッドを紹介しています.

特に Chapter 2 で触れている「習慣を服装 (habit) のように扱う」という点は重要です.英語の habit (習慣)は,語源を遡るとラテン語の habēre "to have, hold" に由来します.そこから「身につけているもの;服装,衣服」の意味が生じました.習慣とは,毎朝服を着るように,あるいは顔を洗うように,生活の一部として「身にまとう」ものです.

放送は全5チャプター構成で,総収録時間は約28分20秒です.忙しい皆さんがスキマ時間に一気に聴き通せるよう,16年半分のエッセンスを凝縮しました.講義のアウトラインは以下の通りです.

・ Chapter 1. 【無料・導入】なぜ私が「情報発信の習慣化」を語れるのか

・ Chapter 2. 【本編】毎日発信 --- 基本中の基本

・ Chapter 3. ネタ切れ上等 --- インプットの最大のチャンス

・ Chapter 4. メディア・ミックスの魔力 --- 複線化はむしろ継続を助ける

・ Chapter 5. おわりに --- テクニックを超えた「情熱」

なお,Chapter 1 はどなたでも無料でお聴きいただけます.まずは再生ボタンを押し,9分ほどの導入部を聴いてみてください

本講義の価格は,2026年の「26年」にかけて2,600円に設定しました(アプリ決済よりもお得な Web からの購入価格です).書籍1冊分よりも高い設定ですが,これには「2026年を本気で変えたい人にだけ聴いてほしい」という強いメッセージを込めています.ただ聴き流すのではなく,この2,600円を「2026年こそやり抜くという決意表明」として捉えていただける方にお届けしたいと考えています.

購入者特典その他について,3点ほど付け加えます.

1. 講義のなかで,いくつかの逆転思考についてお話ししていますが,この逆転サイクルを図示したインフォグラフィックを提供します.

2. コメント欄では情報発信の習慣化に関する質問・相談にお答えします.とりわけこの3連休に寄せられたコメントには,必ずコメントバックします.皆さんの情報発信継続(あるいは開始)をめぐるお悩み,あるいは堀田がサイクルの○○の段階でどのように考えたり行動したりしているのか,といった質問等,何でもかまいません.皆さんの1年の抱負を披露する場として利用していただくのもOKです.

3. コメント欄でのやりとりが充実してきましたら,heldio 通常回や他の媒体で話題を取り上げさせていただき,皆で考える機会を設けたいと思います.また,「延長講義」として新たなチャプターを追加して議論を続けていくことも検討しています.

閉じた空間ですので,コメント欄では密度の濃いやりとりか可能になると思います.ぜひ今回の特別有料配信の機会を最大限にご活用ください.

情報発信のみならず,学習,研究,ビジネスなどあらゆる事柄の継続に応用できる「一生モノの思考」です.覚悟の決まった方は,本編(Chapter 2 以降)でお会いしましょう!

2026-01-07 Wed

■ #6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年1月7日(水)より1月13日(火) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでいただければ幸いです.

上記の通り,本ブログの音声版・姉妹版ともいえる毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,2025年第4四半期にお届けしてきた配信回(全92回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催します.1人10票まで投票できます.投票会場は本日1月7日(水)から1月13日(火)23:59 までオープンしていますので,この機会に聴き逃した過去配信回などを聴取いただき,マイベストの10件をじっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.10月1日配信の「#1585. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」から12月31日配信の「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」までの92回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける heldio 配信回をお届けしました.そちらもお聴きいただきつつ,皆さん,奮ってご投票ください.

・ 「#1585. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」 (2025/10/01)

・ 「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」 (2025/10/02)

・ 「#1587. Lilimi さんと語る続・登山用語 --- 「英語史ライヴ2025」より」 (2025/10/03)

・ 「#1588. 日本音声学会の音声学セミナー「現代英語の発音と「大母音推移」」を振り返って」 (2025/10/04)

・ 「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」 (2025/10/05)

・ 「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」 (2025/10/06)

・ 「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」 (2025/10/07)

・ 「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」 (2025/10/08)

・ 「#1593. khelf メンバー4人でコーパスを語る --- 「英語史ライヴ20205」より」 (2025/10/09)

・ 「#1594. 続・コーパスとは何か? --- khelf メンバー3名で議論しています」 (2025/10/10)

・ 「#1595. heldio 2025年第3四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/10/11)

・ 「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 (2025/10/12)

・ 「#1597. khelf 疋田海夢さんによる英語史の名著 Growth and Structure を読む連載がスタート」 (2025/10/13)

・ 「#1598. khelf 寺澤志帆さんと allay を語る --- 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」より」 (2025/10/14)

・ 「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売」 (2025/10/15)

・ 「#1600. 「いのほたなぜ」の特設HPをオープンしました」 (2025/10/16)

・ 「#1601. 英仏語のアルコール漬けの語源的綴字 --- 「英語史ライヴ2025」より camin さん,寺澤志帆さん,川上さんのラリー」 (2025/10/17)

・ 「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」 (2025/10/18)

・ 「#1603. 「英語学」って何? --- 「いのほたなぜ」のプロローグより」 (2025/10/19)

・ 「#1604. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第22弾」 (2025/10/20)

・ 「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」 (2025/10/21)

・ 「#1606. don't have to と must not の違いは結局…? --- 「英語史ライヴ2025」の懇親会2次会にて」 (2025/10/22)

・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」 (2025/10/23)

・ 「#1608. 「いのほたなぜ」のコラム紹介 --- 井上&堀田は何者?」 (2025/10/24)

・ 「#1609. date という果物を知っていますか?」 (2025/10/25)

・ 「#1610. hel活のハブ "The HEL Hub" がオープン!」 (2025/10/26)

・ 「#1611. 1人称単数主格代名詞の歴史的異形は◯◯種類」 (2025/10/27)

・ 「#1612. なぜ ic が I になったのか?」 (2025/10/28)

・ 「#1613. この30年間で海外体験はこう変わった」 (2025/10/29)

・ 「#1614. Helvillian 11月号が公開! --- 特集は「英語史ライヴ2025の余韻に浸る」」 (2025/10/30)

・ 「#1615. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第23弾」 (2025/10/31)

・ 「#1616. 3文字規則で日英語対照 --- 「いのほたなぜ」より」 (2025/11/01)

・ 「#1617. conceive, deceit, receipt, perception のチグハグ --- 「いのほたなぜ」より」 (2025/11/02)

・ 「#1618. 質問箱サービス mond での回答 --- 4年弱ほど続けてもうじき100件」 (2025/11/03)

・ 「#1619. 「英語史の世界を覗いてみよう」 --- 都内の学校でリモート講義」 (2025/11/04)

・ 「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? --- 中高生からの素朴な疑問」 (2025/11/05)

・ 「#1621. 日本食と言語景観 --- NZ のスーパーより」 (2025/11/06)

・ 「#1622. 続・日本食と言語景観 --- NZ のスーパーより」 (2025/11/07)

・ 「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」 (2025/11/08)

・ 「#1624. known の2音節発音に思いをめぐらせて」 (2025/11/09)

・ 「#1625. 朝日新聞インタビュー記事 --- 「英語帝国主義」再考」 (2025/11/10)

・ 「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」 (2025/11/11)

・ 「#1627. New Zealand の Zealand とは?」 (2025/11/12)

・ 「#1628. ニュージーランド最古のオタゴ大学の時計台の前より」 (2025/11/13)

・ 「#1629. yam を食べたが語源のほうがおいしかった --- NZ食レポ」 (2025/11/14)

・ 「#1630. Thomas Burns の墓碑」 (2025/11/15)

・ 「#1631. アメリカ英語は嫌われ者?」 (2025/11/16)

・ 「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」 (2025/11/17)

・ 「#1633. 「オーストラリアとニュージーランドの英語」 --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)第3章のご紹介」 (2025/11/18)

・ 「#1634. 「オーストラリアとニュージーランドの英語」著者の岡戸浩子先生とのお話しを受けて --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 (2025/11/19)

・ 「#1635. torch か flashlight か?」 (2025/11/20)

・ 「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」 (2025/11/21)

・ 「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」 (2025/11/22)

・ 「#1638. 海をまたいで等語線」 (2025/11/23)

・ 「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」 (2025/11/24)

・ 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ 「#1641. ありがとうございます,「いのほた」冠詞回が絶好調です」 (2025/11/26)

・ 「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」 (2025/11/27)

・ 「#1643. なぜ He turned linguist. では無冠詞なの? --- umisio さんからの冠詞の疑問」 (2025/11/28)

・ 「#1644. ラム肩肉赤ワイン煮込みパスタ」 (2025/11/29)

・ 「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」 (2025/11/30)

・ 「#1646. 英語史は英語教育のハブとなる --- 上五島での研修会を終えて」 (2025/12/01)

・ 「#1647. heldio の「配置換え」をしました --- より便利になった聴取方法のご案内」 (2025/12/02)

・ 「#1648. Take an umbrella with you. の with you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ 「#1649. Bunches & Bows --- ダニーデンの素敵な花屋さん」 (2025/12/04)

・ 「#1650. lamb 「子羊(肉)」に捧げるレクイエム」 (2025/12/05)

・ 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ 「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」 (2025/12/09)

・ 「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」 (2025/12/10)

・ 「#1656. なぜ public school は私立なのに public なのですか?」 (2025/12/11)

・ 「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン収録会より」 (2025/12/12)

・ 「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」 (2025/12/13)

・ 「#1659. Voicy heldio 配信の現況 --- フォロワー7000人達成記念」 (2025/12/14)

・ 「#1660. ファミリーマートと摩訶不思議 --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/15)

・ 「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/16)

・ 「#1662. ページ順にソートして見えてくるもの --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/17)

・ 「#1663. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (1)」 (2025/12/18)

・ 「#1664. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (2)」 (2025/12/19)

・ 「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」 (2025/12/20)

・ 「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」 (2025/12/21)

・ 「#1667. 「英語史小ネタ50連発」初日の成果は?」 (2025/12/22)

・ 「#1668. nowadays の「a」と「s」の謎,あなたは説明できますか?」 (2025/12/23)

・ 「#1669. 川上さんと ari さんに伺う「英語教育×英語史」 --- 北千住忘年会より」 (2025/12/24)

・ 「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」 (2025/12/25)

・ 「#1671. クリスマス企画から年末企画への転換について --- XのAPI制限事件の犯人は「私」でした(笑)」 (2025/12/26)

・ 「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」 (2025/12/27)

・ 「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」 (2025/12/28)

・ 「#1674. 年末企画「英語史小ネタ50連発」の引用リポストは大晦日まで受け付けます」 (2025/12/29)

・ 「#1675. Helvillian 1月号が公開! --- 特集は引き続き「旅」」 (2025/12/30)

・ 「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」 (2025/12/31)

2026-01-06 Tue

■ #6098. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第9回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][one][numeral][article][link][hel_education][one]

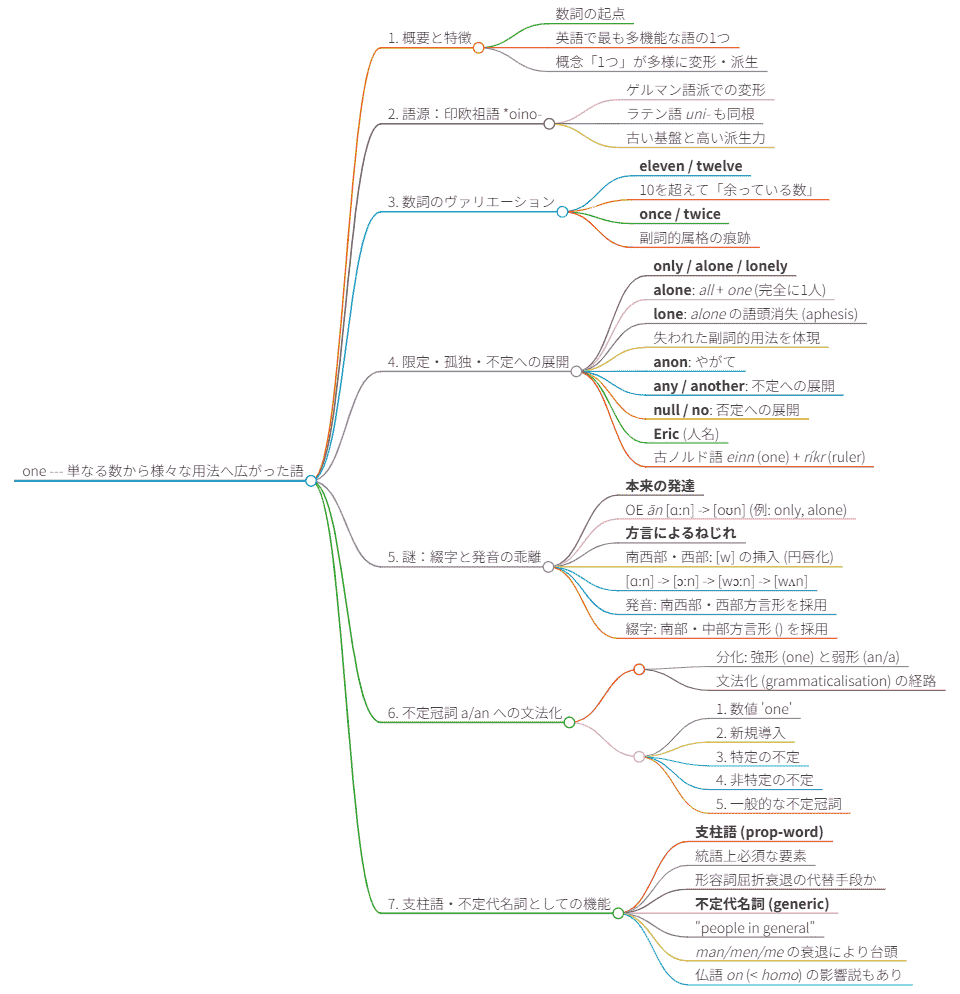

12月20日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第9回が,秋期クールの第3回として開講されました.テーマは「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」でした.

あまりに当たり前の単語ですが,英語史的には実に奥の深い語彙項目で,じっくり鑑賞するに値する対象です.いかにして基本的な数詞の役割から,文法化を経て不定冠詞となり,不定代名詞となり,支柱語となったのでしょうか.基本語だけに,そこから語形成を経て生じた関連語も多く,その1つひとつもやはり興味深い歴史をたどっています.実際,講義の90分では語りきれないほどでした.それほど one の世界は深くて広くて深いのです.

この朝カル講座第9回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第8回についてもマインドマップを作成してるので,そちらもご参照ください.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

・ 「#6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-12-15-1])

シリーズは次回より冬期クールに入ります.次回の第10回は新年1月31日(土)に「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow