2025-03-28 Fri

■ #5814. 目次ととも再び紹介,嶋田珠巳『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年) [irish][irish_english][ireland][language_shift][contact][review][invisible_hand][toc][language_planning]

嶋田珠巳先生(明海大学)による,アイルランドの言語事情に関する書籍『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年)について,「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) で参照してきた.

今回は,同著の概要をつかむために目次を挙げておきたい.

第一章 アイルランドというフィールド

I 地点

民族のことばが英語に取って替わられる

アイルランドは遠くて近い

緑のアイルランド

ほんのすこしの,国,案内

パブで耳を傾けて

その土地で感じる文化

II 自分たちのことば

アイルランドの二つの言語

アイルランド語を話しますか

母語になれない母なることば --- 言語能力と気持ちのねじれ

アイルランド語でつながる祖先

英語を手に入れた幸せと不幸せ

自分たちのことばはアイルランド語

アイルランド的なありかたのようなもの

ケルト的悲哀

III 可能性

そとに開かれるアイルランド

フィールドをもつということ

本書のたて糸,よこ糸

第二章 ことばを引き継がないという選択

I ことばを取り替えるということ

アイルランド語を捨てて英語を選んだのか

個人,コミュニティ,国レベルでの言語政策

順位づけされる言語

II 過去から現在

アイルランドに起こった言語交替

言語交替の要因

使用領域への着目

世代への着目と言語交替の社会心理

III 現在から未来

アイルランド語を守る取り組み --- 上からの政策

いま起こっている言語交替

親のものとは違う,第二言語としてのアイルランド語

アイルランド語もさまざまで

変容するアイルランド語の価値

アイルランド使用地域の存在

第三章 アイルランド語への思い,英語への思い

なまの声をきく

言語交替への思い

アイルランド語をどう見ているのか

英語をどう見ているのか

「英語」それとも「アイルランド英語」?

英語をどう見ているのか

第四章 話者の言語意識にせまる

はじめての言語調査

コミュニティに入る

フィールドで気づくこと

言語使用の背後にある話者の意識

do be 形式の言語外意味

正しさへの意識

アイルランドらしさへの意識

文法形式や語彙に対する意識

第五章 ことばのなかのアイルランドらしさ

I アイルランド英語のかたち

特有の語彙

現地の英語に溶け込むアイルランド語からの借用語

アイルランド英語に特有の表現

言語の理

文法のしくみに「個性」をみる

アイルランド目線の英語

II 時の表現

間違った英語?

独自の体系

How long are you here? の意味

独自の体系

独特の意味をもつ be after 完了

be after 完了と have 完了の使い分け

II 情報構造の表現

強調構文を手がかりに

'tis 文は分裂文か

ことばの内部で働いているしくみ

アイランド語をみれば合点がいく

見た目と中身の問題

第六章 ことばが変わること,替わること

I 言語接触

接触言語学にとってのアイルランド英語の魅力

形成と変化をどのようにみるか

文法のイノベーション

II ことばの変化と人々の気持ち

英語と自分たちのことばとの間でゆれるアイデンティティ

二言語主義の先にみえるものは

言語の必然? --- 言語の危機と英語の多様性とそれぞれの選択

????????????

参考文献

索引

言語交替 (language_shift) ,言語接触 (contact),言語政策 (language_planning) など,社会言語学の多くの話題の交差点をなすアイルランド(英)(語)に,ぜひ注目を.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-01-09 Thu

■ #5736. アイルランド語 (Irish) とアイルランド英語 (Irish English) はまったく異なる言語である [irish][irish_english][ireland][contact][history][sociolinguistics][variety][germanic][celtic]

標題の2つの言語(変種)は,名前が似ているので,ときに同一物と誤解されることがある.両者ともアイルランド島(特にアイルランド共和国)と結びついていることは確かだが,言語的には完全に異なるものである.

アイルランド語 (Irish) は印欧語族のケルト語派に属する1言語であり,古来アイルランドの土地と結びつけられてきた.その点ではアイルランドの土着言語といってよい.

一方,アイルランド英語 (Irish English/Hiberno-English) は,同じ印欧語族に属するとはいってもゲルマン語派に属する1言語である英語 (English) の,そのまた枝分かれした方言の1つである.ちょうどアメリカ英語,インド英語が,それぞれアメリカ訛りの英語,インド訛りの英語と理解してよいように,アイルランド英語はアイルランド訛りの英語である.英語の1変種ということだ.

語族は同じでも語派が異なれば,事実上,完全に別の言語といってよい.誤解を恐れずにいえば,アイルランド語とアイルランド英語は,日本語と英語ほどに異なる,と述べておこう.

近代以降,イングランドはアイルランドに対する政治・文化的影響力を獲得していったが,その過程で,外来の英語が土着のアイルランド語を徐々に置き換えていったという歴史がある.かくして,現代までにアイルランドは事実上,英語が支配する土地となった.現在,古来の土着言語であるアイルランド語は,アイルランド島の西部において人口のわずか2%ほどによって話される少数言語となっている.これは「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]) で見たとおりである.

アイルランド語とアイルランド英語は完全に別物と述べたが,その上で,後者は前者の風味を含んでいるという事実も指摘しておきたい.アイルランド語が土着言語であるところへ,後から英語が移植されたわけなので,そこで育っていくことになる英語変種も,基層にあったアイルランド語の言語的特徴をある程度ピックアップすることになったので,これは当然といえば当然である.

嶋田 (184) より「アイルランドの言語史スケッチ」として図示されている関連する略年表を掲げておこう.

1600 北部から東部へイギリスの入植

| ~(I)アイルランド語と英語の言語接触

| 〈二言語使用が進む〉

1840s 大飢饉.アイルランド語母語話者の減少

| 〈母語としてのアイルランド語の継承が困難に〉

1900 〈言語交替の加速化〉

| ~(II)安定したアイルランド英語の形成から

1970s メディアの広がり,EC加盟,教育の普及

| ~(III)アイルランド英語と主要英語変種との接触から

2000 経済成長,グローバリゼーション

|

締めくくりとして,嶋田 (186) の言葉を引用しておきたい.

アイルランド英語は,昔アイルランドにあったことばではなく,アイルランド語と英語の接触によって生まれた言語が現在まで続いてきたところのことばである.すなわち,アイルランド英語は,アイルランドで育ったことばが脈々と今日まで続いている連続体としてとらえることができる.

嶋田珠巳先生(明海大学)は,アイルランドの言語事情に詳しい社会言語学者である.とりわけ以下の著書をお薦めしておきたい.

本ブログでも,関連する記事として「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) を公開してきた.

先日1月2日の Voicy helwa (有料配信)にて「【英語史の輪 #232】アイルランドの英語史」と題する回を配信した.ご関心のある方は,ぜひそちらもどうぞ.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

2019-05-25 Sat

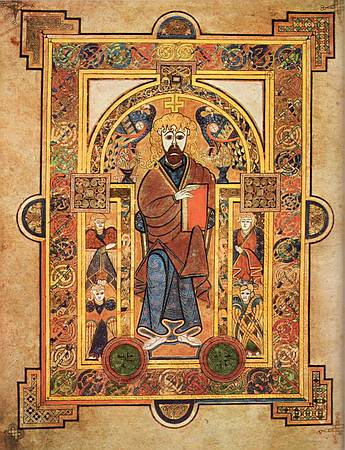

■ #3680. 『ケルズの書』がオンラインに [manuscript][celtic][literature][link][book_of_kells][bible][manuscript][literature][ireland][latin]

アイルランドとアングロサクソンがみごとに融合した装飾写本の傑作『ケルズの書』 (The Book of Kells) が,オンライン化した.こちらより,写本の精密画像が閲覧できる.この情報は "The Medieval Masterpiece, the Book of Kells, Is Now Digitized & Put Online" という記事で知った.

『ケルズの書』は,insular half-uncial 書体のラテン語で書かれた4福音書である.680ページからなる大部のところどころに極めて緻密な装飾が施されており,至高の芸術的価値を誇る.7世紀後半から9世紀にかけて,おそらくアイオナ島のアイルランド修道院で,時間をかけて編纂され装飾されたものだろう.西洋中世の写本といえば,まずこの写本の名前が挙がるというほどのダントツの逸品である.Encyclopaedia Britannica によると,次のように解説がある.

Illuminated gospel book (MS. A.I. 6; Trinity College Library, Dublin) that is a masterpiece of the ornate Hiberno-Saxon style. It is probable that the illumination was begun in the late 8th century at the Irish monastery on the Scottish island of Iona and that after a Viking raid the book was taken to the monastery of Kells in County Meath, where it may have been completed in the early 9th century. A facsimile was published in 1974.

ダブリンに行かずとも,いながらにしてこの傑作を眺められるようになった.すごい時代になったなぁ・・・.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2017-06-02 Fri

■ #2958. ジャガイモ,アイルランド,英語史 [ireland][irish_english][ame][history]

「#2954. ジャガイモの呼び名いろいろ」 ([2017-05-29-1]) で触れたように,ジャガイモは16世紀中に新大陸から旧大陸へ持ち込まれ,ヨーロッパでは17--18世紀の間に常食される穀物として定着していった.17世紀には,ヨーロッパで戦争がなかったのは4年だけといわれるほどの戦乱期であり,なおかつ気候の寒冷化にも見舞われた時期だったため,耕地の荒廃が進み,飢饉が頻発した.根菜に慣れていなかった当時のヨーロッパ人は,最初はジャガイモも気味悪がって受け付けなかったが,飢えをしのぐのに仕方なしと,徐々にこの新しい穀物を受容していった.

ヨーロッパ諸国の中で最も早くジャガイモを受け入れたのは,アイルランドだった.アイルランド人に勇気があったというよりは,同地ではそれだけ飢饉が厳しかったということだろう.小麦の育つ肥沃なアイルランド東部の耕地は,17世紀半ばのクロムウェルによる収奪以来,イギリス人が牛耳っており,アイルランド人は狭隘で岩のごつごつした西部へ追いやられていた.ジャガイモはそのような土地でも育つ穀物として,すなわち最後の頼みの綱として,植えられ,食されたのである.

アイルランドにおけるジャガイモ導入の効果は甚大だった.1780年に約400万人だった人口は,1841年には倍増していた.しかし,その直後の1845--48年にジャガイモ疫病がヨーロッパ中に広まり,アイルランドは最大の打撃を受けた.ジャガイモ単作(モノカルチャー)が仇となったのである.このジャガイモ飢饉 (The Great Famine; An Gorta Mór) は,アイルランドに100万人ともいわれる餓死者を出すとともに,多数の人口がアメリカへ移民する契機ともなった.

アイルランドのジャガイモ飢饉は,疫病という天災とモノカルチャーが主要因とされるが,伊藤 (64) は「社会構造が生んだ飢饉」であり「英国によってつくられた飢饉」であるという.「アイルランドのジャガイモ単作(モノカルチャー)のゆえに起こったのだといわれる.しかし,英国による土地と作物の厳しい収奪のもと,残された石と岩盤だらけの狭隘な土地でアイルランド国民が生き残るには,ジャガイモ単作という選択しかなかったのだ」.

では,新穀物の導入から飢饉に至る一連のアイルランド・ジャガイモ史は,英語の歴史とどのような関係にあるだろうか.飢饉を生き延びたアイルランド人は,この後,独立の道を歩み出し,言語的にはアイルランド英語 (irish_english) という独特な英語変種を確立していった.また,飢饉に押し出されるようにアメリカへ移住して生き延びたアイルランド人たちは,著しい民族集団としてアメリカ社会に根を張り,言語的にはアメリカ英語の形成にもおそらく一定の貢献をなした.イギリス人によるアイルランド支配は,皮肉にも,イギリス変種と並んで世界的に知られる2つの母語英語変種の発達を間接的に推進したことになる.

アイルランド(英語)の歴史については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#328. 菌がもたらした(かもしれない) will / shall の誤用論争」 ([2010-03-21-1])

・ 「#327. Irish English が American English に与えた影響」 ([2010-03-20-1])

・ 「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1])

・ 「#2361. アイルランド歴史年表」 ([2015-10-14-1])

・ 伊藤 章治 『ジャガイモの世界史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

2016-12-29 Thu

■ #2803. アイルランド語の話者人口と使用地域 [irish][ireland][demography][celtic][map]

アイルランドにおけるアイルランド語から英語への言語交替 (language_shift) について「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) で取り上げた.言語交替は現在も進行中だが,アイルランド語 (irish) はいまだ確かに使用されている.アイルランド語使用の実態について,嶋田 (20--20) の記述を箇条書きにまとめてみよう.

・ 現代アイルランドでは日々のコミュニケーションの主流は英語である

・ アイルランド語のみを話す話者は存在しない

・ 日常的にアイルランド語を用いるのは,人口の2%程度である

・ 2011年の国勢調査によるとアイルランド語話者(=「アイルランド語が話せる話者」)は約177万人で,これは3歳以上の人口の40.6%に相当する

・ アイルランド共和国憲法第8条にはアイルランド語が国語 (national language) であり第1公用語であることが記されている(英語は第2公用語)

・ アイルランド語は,多くのアイルランド人にとって学校で学ぶ言語である

・ 民族語であるアイルランド語を習得することは公共機関の仕事に就くために必須であり,高く評価される

・ アイルランドは,2010年から2030年までの「20年戦略」でアイルランド語と英語のバイリンガルをできる限り増やす計画を立てている

・ 現地ではアイルランド語は「ゲール語」 (Gaelic) と称され,ゲール語使用地域は「ゲールタハト」 (Gaeltacht) と呼ばれる

最後に触れたゲールタハトは,アイルランド島の西部を中心に小区画として点在している(ただし,広義にはスコットランドのゲール語使用地域も含む).Údarás na Gaeltachta のホームページによると,"The Gaeltacht covers extensive parts of counties Donegal, Mayo, Galway and Kerry --- all along the western seaboard --- and also parts of counties Cork, Meath and Waterford." と説明書きがある.以下に簡単な地図を再現しておこう(「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) の地図も参照).

アイルランド語の歴史の概略については,Background on the Irish Language の記事も有用.関連して,アイルランドの歴史について「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]),「#2361. アイルランド歴史年表」 ([2015-10-14-1]) も参照されたい.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

2016-12-24 Sat

■ #2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年. [irish][irish_english][ireland][language_shift][contact][review][invisible_hand]

嶋田珠巳著『英語という選択 アイルランドの今』を読んだ.過去数世紀の間,アイルランドで進行してきたアイルランド語から英語への言語交替 (language_shift) が,平易な文体で,しかし詳細に描かれている.フィールドワークを通じて国民の心理にまで入り込もうとする調査態度,アイルランド英語の言語学的分析,言語接触に関する理論的な貢献,日本語もうかうかしていると危ないぞとの警鐘など,読みどころが多い.現代アイルランドの言語事情について,このように一般向けに読みやすく書かれた本が出たことは歓迎すべきである.

著者は,アイルランドにおける言語交替という(社会)言語学的な研究を行なうに当たって,言語重視ではなく話者重視の態度をとることを宣言している.

わたしは言語をそのさまざまな現象とともに考えるとき,まず言語使用者,すなわち話者をその中心に置く.ことばをめぐるさまざまな現象(たとえば,言語接触,言語変化,言語使用,コード・スイッチング)はすべて話者の介在のもとにある.このようなことはあたりまえのように思えるかもしれないし,一度このような見方を提案された読者は,それ以外の見方は理解しづらいかもしれないが,実際に提案されている言語学分野の理論および考察の前提においては,さまざまな要因のもとに言語使用にゆれを生じさせる「話者」を捨象して,言語の本質を科学的に解明しようという試みのものとに理論が構築されてきた背景もある.(嶋田,p. 55)

引用にあるとおり,言語学を筆頭とする言語に関する言説では「話者の捨象」は日常茶飯事である.とりわけ話者を重視するはずの分野である社会言語学や語用論ですら,議論が進んでいく間に,いつのまにか話者の顔が見えなくなっていることがしばしばである.

しかし,言語は話者(及びコミュニケーションに関わるその他の人々)がいなければ言語たりえないという当たり前すぎる事実を再確認するとき,話者を捨象した言語学が早晩行き詰まるだろうことは容易に想像できる.言語学から話者を救いだすことが必要なのだ.このことは,本ブログでも次の記事などで繰り返し論じてきた.

・ 「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」 ([2013-07-24-1])

・ 「#1168. 言語接触とは話者接触である」 ([2012-07-08-1])

・ 「#2005. 話者不在の言語(変化)論への警鐘」 ([2014-10-23-1])

・ 「#2298. Language changes, speaker innovates.」 ([2015-08-12-1])

とはいえ,言うは易しである.言説の慣れというのはすさまじいもので,気を抜くと,すぐに話者の顔の見えない言語論へと舞い戻ってしまう.言語体系そのものに立脚する言語学のすべてが誤りというわけでもないし,言語(体系)と話者(集団)の双方の役割を融合・調和させる「見えざる手」 (invisible_hand) のような言語(変化)論も注目されてきている(「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1]) を参照).言語学としても,言語(体系)と話者(集団)の関係について今一度じっくり考えてみる時期に来ているように思われる.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

2015-10-14 Wed

■ #2361. アイルランド歴史年表 [timeline][history][ireland][irish_english][map]

アイルランド英語史について,「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]) の記事を通じて略述してきた.背景にあるアイルランドの外面史も整理しておこうと思い,アンナ・マックィン,コルム・マックィン (60--61) を中心に,波多野も参照しつつ,略年表を用意した.アイルランドの地図も参考までに.

| 紀元前7000ごろ | スコットランドから最初の人々が陸地をつたわってアイルランドに来て住む. |

| 紀元前3200ごろ | ボイン川流域に羨道墳がつくられる. |

| 紀元前2000ごろ | アイルランドで金属細工がはじまる. |

| 紀元前700ごろ | ケルト人がアイルランドにやってくる. |

| 432ごろ | 聖パトリックがアイルランドに来て,この国の大半をキリスト教に改宗させる. |

| 795 | 最初のバイキングがダブリン近くの島ランベイに上陸し,入植地を作る. |

| 800ごろ | おそらくアイオナ島のアイルランド人の修道院で,きわめて緻密な装飾をほどこしたアイルランドの代表的写本『ケルズの書』がつくられる. |

| 1014 | アイルランドの王ブライアン・ボルーがアイルランド全土を統一し,クロンターフの戦いでバイキングを破る.しかし戦いの直後,王は死亡. |

| 1170 | 「ストロングボウ」ことペンブローク泊がアイルランドに侵攻し,ノルマン人のアイルランド侵略が始まる.1年後,ストロングボウがレンスターの王になる. |

| 1171 | イングランド国王ヘンリー2世がアイルランドの大部分を支配下におさめる. |

| 1366 | アイルランドに入植したノルマン人の勢力をおさえるため,イングランドが「キルケニー法」を制定する. |

| 1494 | イングランド国王ヘンリー7世がアイルランド議会をイングランド枢密院の支配下におき,アイルランド支配を強める. |

| 1601 | イングランド女王エリザベス1世がアイルランドに軍を送り,ティロン伯ヒュー・オニールおよび同盟軍をキンセールの戦いで破る. |

| 1603 | イングランドがアイルランド全土を征服. |

| 1641 | カトリックのアイルランド人が,プロテスタントのイングランド人入植者に奪われた土地を取りもどすために立ち上がり,数百人のプロテスタントを殺害. |

| 1649 | イングランドの護国卿オリバー・クロムウェル率いる軍がアイルランドのドローエダとウェクスフォードで数千人を虐殺.カトリックのアイルランド人の土地をプロテスタントの入植者にあたえる. |

| 1690 | オレンジ公ウィリアムがボイン川の戦いでジェイムズ2世の軍を破り,北部アイルランドのプロテスタント居住地を守る. |

| 1782 | アイルランド議会が独自の法律を制定する権利を得る. |

| 1798 | アイルランドの独立を求め,統一アイルランド人協会などの勢力が反乱をおこすが,失敗に終わり,数万人が死亡. |

| 1801 | 連合法により,グレートブリテンおよびアイルランド連合王国が成立. |

| 1845 | ジャガイモに疫病が発生し,4年におよぶ飢饉となる.膨大な数のアイルランド人が移民となってアメリカなどに渡る. |

| 1870 | ウィリアム・グラッドストーン首相がアイルランド人の小作農の法的権利を強め,最終的には土地所有を認める新しい法を成立させる. |

| 1913 | アイルランド自治法案がイギリス上院で3度目の否決にあう. |

| 1914 | 第1次世界大戦の勃発により,アイルランド議会の復活と,アイルランドの権利拡大に関する法の制定が遅れる. |

| 1916 | イースター蜂起でアイルランドの民族主義勢力が主要な建物を占拠し,アイルランド共和国の独立を宣言.しかし氾濫はイギリス軍によって鎮圧される. |

| 1916 | ジェイムズ・ジョイスが『若き芸術家の肖像』を出版し,同時代の主要な作家として活躍しはじめる. |

| 1919 | 前年の選挙に勝ったシン・フェイン党がアイルランド国民議会(ドイル)をつくり,ふたたびイギリスからの独立を宣言.(シン・フェインとは「われわれ自身で」という意味.)イギリスと国民議会支持勢力とのあいだで戦闘がおきる. |

| 1920 | イギリス議会でアイルランド統治法が成立.北アイルランドの6州にひとつの議会,それ以外のアイルランドにひとつの議会が,それぞれつくられる. |

| 1921 | イギリス自治領としてのアイルランド自由国を成立させる.イギリス・アイルランド条約が結ばれる.北アイルランド6州はイギリス統治下にとどまる. |

| 1922 | イギリスからの完全独立をもとめる民族主義勢力の反対を押し切り,国民議会がイギリス・アイルランド条約を承認.条約支持派と反対派との1年におよぶ内戦が勃発. |

| 1937 | アイルランド自由国を廃止して独立民主国家エールの樹立を宣言する新憲法が,国民の投票により承認される. |

| 1949 | イースター蜂起(1916年)を記念して,4月,エールが共和制国家アイルランドとなり,イギリス連邦を脱退する. |

| 1955 | 国際連合に加盟. |

| 1959 | エーモン・デ・ヴァレラが大統領に就任. |

| 1973 | ヨーロッパ経済共同体 (EEC) に加盟.アイルランド共和軍 (IRA) が北アイルランドでの攻撃を再開. |

| 1985 | イギリスとのあいだに,イギリス・アイルランド協定がむすばれる.これによりアイルランドは,北アイルランド統治に関して提言する役割をあたえられる. |

| 1991 | ヨーロッパ連合 (EU) に加盟. |

| 1993 | イギリス・アイルランド両首相が,テロ行為が集結すれば北アイルランド和平交渉を提案するという共同宣言(ダウニング街宣言)に署名. |

| 1998 | アイルランドと北アイルランドでの投票により,ベルファスト合意(聖金曜日協定)のしめす北アイルランド問題の政治的解決が承認される. |

| 2004 | EUの議長国となる. |

| 2004 | ヨーロッパ最大の経済成長を達成する. |

| 2005 | IRAが武力闘争の終結を宣言する. |

| 2007 | バーティ・アハーンが3期目の首相に選出される. |

・ アンナ・マックィン,コルム・マックィン 『ナショナルジオグラフィック 世界の国 アイルランド』 ほるぷ出版,2011年.

・ 波多野 裕造 『物語アイルランドの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1994年.

2014-07-29 Tue

■ #1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings [history][irish][ireland][standardisation][linguistic_imperialism][ame][new_englishes][bilingualism][historiography][model_of_englishes][esl][efl][elf]

Mesthrie and Rakesh (12--17) に,"INTEGRATING NEW ENGLISHES INTO THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE COMPLEX" と題する章があり,World Englishes あるいは New Englishes という現代的な視点からの英語史のとらえ方が示されており,感心した.

英語の拡散は,有史以前から現在まで,4つの crossings により進行してきたという.第1の crossing は,5世紀半ばに北西ゲルマン民族がブリテン島に渡ってきた,かの移住・侵略を指す.この段階から,ポストコロニアルあるいはポストモダンを想起させるような複数の英語変種,多言語状態,言語接触がすでに存在していた.複数の英語変種としては,アングル族,サクソン族,ジュート族などの間に民族変種の区別が移住の当初からあったろうし,移住後も地域変種や社会変種の発達がみられたろう.多言語状態および言語接触としては,基層言語としてのケルト語の影響,上層言語としてのラテン語との接触,傍層言語としての古ノルド語との混交などが指摘される.後期ウェストサクソン方言にあっては,1000年頃に英語史上初めて書き言葉の標準が発展したが,これは続くノルマン征服により衰退した.この衰退は,英語標準変種の "the first decline" と呼べるだろう (13) .

第2の crossing は,中英語期の1164年に Henry II がアイルランドを征服した際の,英語の拡散を指す.このとき英語がアイルランドへ移植されかけたが,結果としては定着することはなかった.むしろ,イングランドからの植民者はアイルランドへ同化してゆき,英語も失われた.詳しくは「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) を参照されたい.

後期中英語から初期近代英語にかけて,英語史上2度目の書き言葉の標準化の動きが南イングランドにおいて生じた.この南イングランド発の標準変種は,それ以降,現在に至るまで,英語世界において特権的な地位を享受してきたが,20世紀に入ってからのアメリカ変種の発展により,また20世紀後半よりみられるようになったこれら標準変種から逸脱する傾向を示す世界変種の成長により,従来の特権的な地位は相対的に下がってきている.この地位の低下は,南イングランドの観点からみれば,英語標準変種の "a second decline" (16) と呼べるだろう.ただし,"a second decline" においては,"the first decline" のときのように標準変種そのものが死に絶えたわけではないことに注意したい.それはあくまで存在し続けており,アメリカ変種やその他の世界変種との間で相対的に地位が低下してきたというにすぎない.

一方で,近代英語期以降は,西欧列強による世界各地の植民地支配が進展していた.英語の拡散については「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) をはじめとして,本ブログでも多く取り上げてきたが,英語はこのイギリス(とアメリカ)の掲げる植民地主義および帝国主義のもとで,世界中へ離散することになった.この離散には,母語としての英語変種がその話者とともに移植された場合 ("colonies of settlement") もあれば,経済的搾取を目的とする植民地支配において英語が第2言語として習得された場合 ("colonies of exploitation") もあった.前者は the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, St. Helena, the Falklands などのいわゆる ENL 地域,後者はアフリカやアジアのいわゆる ESL 地域に対応する(「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) および「#409. 植民地化の様式でみる World Englishes の分類」 ([2010-06-10-1]) を参照).英米の植民地支配は被っていないが保護領としての地位を経験した Botswana, Lesotho, Swaziland, Egypt, Saudi Arabia, Iraq などでは,ESL と EFL の中間的な英語変種がみられる.また,20世紀以降は英米の植民地支配の歴史を直接的には経験していなくとも,日本,中国,ロシアをはじめ世界各地で,EFL あるいは ELF としての英語変種が広く学ばれている.ここでは,英語母語話者の人口移動を必ずしも伴わない,英語の第4の crossing が起こっているとみることができる.つまり,英語史上初めて,英語という言語がその母語話者の大量の移動を伴わずに拡散しているのだ.

英語史上の4つの crossings にはそれぞれ性質に違いがみられるが,とりわけポストモダンの第4の crossing を意識した上で,過去の crossings を振り返ると,英語史記述のための新たな洞察が得られるのではないか.この視座は,イギリス史の帝国主義史観とも相通じるところがある.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2014-01-09 Thu

■ #1718. Wales における英語の歴史 [history][welsh][ireland]

「#1715. Irelandにおける英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) に引き続き,Fennell (195--97) よりウェールズにおける英語の歴史を略述する.

Pembrokeshire 南部は,Henry I の時代の1108年に,英語を話すイングランド・フランドル人が植民化した.その証拠に,この地域には英語風の -ton をもつ地名が多い.The Gower Peninsula も中世の時代から英語化されていた.これらの南部地域は他のウェールズ語地域から切り離されて歴史を歩んできたようだ.

一方,中世の北ウェールズでは,スコットランドと同様に勅許自治都市が設けられ,それらの都市を中心に英語を話す市民が交易や商業を営んだ.都市部は英語,農村部はウェールズ語という分布は,中世から近代にかけて連綿と続いた.

16世紀の Tudor 朝はウェールズの併合を狙っており,その戦略の一環として,都市部の言語である英語の権威を法律により確保した.その結果,英語は教育の言語として行き渡ることになった.しかし,最も大きな衝撃は,1536年と1542年の Acts of Union だろう.このイングランドとの連合により,法律や行政における英語使用がウェールズで義務づけられ,Elizabeth I 時代においては英語を学ぶことが出世の機会につながった.宗教関係では,1563年に聖書と礼拝がウェールズ語に翻訳され,これはウェールズ語の保持に貢献したが,その反面ウェールズ語は政治の世界から締め出されることになった.

17--18世紀を通じて,ウェールズの英語化は徐々に進行していった.速度がゆっくりだったのは,個人のバイリンガルこそ増えたものの,英語共同体とウェールズ語共同体が混ざり合うことが少なかったからである.しかし,19世紀は産業革命と教育法 (1881) の効果で,労働者階級も英語を話す機会が増え,英語の威信が高まる一方でウェールズ語は汚名を着せられるようになった.この時代,出稼ぎ労働者がウェールズ南東部へやってきたが,その出身地は当初はウェールズ西部や北部だったものの,じきにイングランドに変わった,1901年までには,イングランド出身者はその2/3以上となっていたという.これにより,南東部の英語の浸透とウェールズ語の衰退が進行した.ウェールズにおいて英語のモノリンガルは1921年で63%,1981年で81%と推移した.現在ではモノリンガルのウェールズ語話者はいない.

現在,ウェールズ語復興の運動が進められており,BBC放送や文学の媒体としてウェールズ語が用いられる機会はあるが,今後どうなるのかは未知数である.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2014-01-06 Mon

■ #1715. Ireland における英語の歴史 [irish][ireland][irish_english][history][map]

Fennell (198--200) を要約する形で,アイルランドにおける英語使用の歴史について略述する.アイルランドにおける英語の影響を歴史的に記述する上で,重要な時期が3つある.1つは,アイルランドにアングロ・ノルマン軍を送り込んだ Henry II (1133--89) の治世下の1171年である.しかし,このときには英語は威信を得られず,じきにアイルランド語話者によりアイルランド化されてしまった.1366年に Statutes of Kilkenny により英語の地位を補強する施策がなされたが,効果は出なかった.1550年代に宗教改革への反発から,プロテスタントを象徴する英語に対してカトリックを象徴するアイルランド語という構図が作り出され,16世紀中,アイルランドにおける英語の立場は風前の灯だった. *

しかし,続く17--18世紀は,英語の影響に関する第2期として重要な時期となった.この時期,イングランド人はプランテーションを建設することによりアイルランドを植民地化した.18世紀にはアイルランドの都市部では英語の威信が高まり,アイルランドの支配層も威信を求めて英語を学ぶようになった.独立の動きがあった1790年代には,すでに多くのアイルランド人が英語を話すまでになっていた.

決定的な影響を及ぼした第3期は,1800年の連合法 (Act of Union) によりアイルランドがイギリスに併合されて以降の時期である.英語は威信の象徴となり,反対にアイルランド語は発展の妨げと意識されるようになった.貴族の子弟は子供をイングランドに送って教育するまでになった.20世紀初期には J. P. Synge, Sean O'Casey, W. B. Yeats などがアイルランド英語による文学活動で成功を収め,英語の威信はいや増しに高まった.1800年の時点ではアイルランド人口の過半数がアイルランド語を母語としていたが,1851年にはその比率は23%まで減じ,さらに1900年には5%にまで落ちていた.1900年には,実に85%を超える人口が英語の単一言語話者となっていたのである.19世紀に英語話者比率が著しく増加した背景として,4つの要因が考えられる (Fennell 199) .

(1) the expansion of the railways out from English-speaking Dublin and Belfast;

(2) the spread of education, first in unofficial 'hedge' schools and then in the national schools from 1831, where English was promoted and the use of Irish actively discouraged;

(3) dramatic demographic change caused by famine and the massive emigration to America and other countries from 1830 to 1850. The famine particularly decimated the Irish-speakers in the west of Ireland, possibly halving the number of speakers.

(4) the association of English with progress, modernization and an international voice. . . . [E]ven nationalist politicians in Ireland preached their message in English, in the knowledge that it would bring them a wider audience.

1916年のイースター蜂起の後になって,アイルランド語がアイルランドのアイデンティティとしてみなされるようになったが,英語の基盤はすでに盤石となっていた.現在も,アイルランドのEUにおける立場は英語国としての立場に負っているし,Dublin の国際都市としての名声も英語に負っているともいえるのである.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2011-05-30 Mon

■ #763. shamrock [ireland][irish][loan_word]

昨日の記事「エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]) でリンクした BBC の記事 に,淡い緑に装った英エリザベス女王の写真が掲載されていた.緑はアイルランドを象徴する色であり,敬意を払っての装いである.

アイルランドが緑と結びつけられるのは,緑の島,とりわけ shamrock の島だからである.shamrock は日本語では「シロツメクサ,オランダゲンゲ,コメツブツメクサ」などと呼ばれており,日常的に見られるクローバーなどの三つ葉の植物を広く指す語である.shamrock はアイルランドの国花であり,国章にも用いられている国民的な植物だ.

shamrock がこれほどまでに国民的なのは,アイルランドの守護聖人 St. Patrick (389?--461?) の伝説が関わっている.St. Patrick は,5世紀にアイルランドへキリスト教を伝え広めたブリテン島出身の人物である.若いときにアイルランドへ奴隷としてさらわれ,ブリテン島へ逃げ帰ったという経験をもつが,後にアイルランドのことが忘れられずに宣教師として再び渡愛したとされる.アイルランドから蛇を追い払った(現在も実際に蛇が生息していない)など数々の伝説を残しているが,特に有名なのが shamrock の三つ葉によって三位一体の教義を説いたという伝説だ.これにより,shamrock は模範的キリスト教国アイルランドの象徴とされるようになった.

アイルランド人や世界中のアイルランド系移民にとって St. Patrick ほど愛されている聖人はいない.3月17日は St. Patrick's Day として宗教的,世俗的な祝いの日となっており,特にアイルランド系移民が大きな政治的発言力をもっているアメリカでは仮装行列を含めた大イベントと化している.そこではすべてが緑に彩色され(河やビールまでも),当然 shamrock も身につけられる.

shamrock の語源は,中世アイルランド語でクローバーを指す seamar に指小辞の付された seamróg である.これが16世紀後半に英語に入ってきた.英語語彙のなかにアイルランド語からの借用語は多くはないが ([2011-05-23-1]) ,shamrock は最もアイルランドらしい借用語の1つとして知られている.

ちなみに,アイルランド共和国の国旗にも緑が含まれているが,この緑はカトリック国としてのアイルランドを象徴している.オレンジはオレンジ公にちなんでプロテスタントの象徴.白はその間にあって両キリスト教の和解の希望の表現である.

2011-05-29 Sun

■ #762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問 [history][irish_english][ireland]

5月17日から20日に,英エリザベス女王が「近くて遠い国」アイルランドへの訪問を果たした.結果的には,アイルランド側にも歓迎され,歴史的な訪問となった.BBC では "Queen makes 'giant leap for British-Irish relations'" を始め多くの記事で今回の訪問が報道されたが,特に象徴的だったのはダブリン城での晩餐会での女王のスピーチだ."Queen offers sympathy to Irish victims of troubles" に動画があるが,エリザベス女王は,報道陣に前もって配布されていたスクリプトにはないアイルランド語の挨拶でスピーチを切り出したのである.Mary McAleese アイルランド大統領がその横で "Wow" と英語の間投詞を連発していたのが印象的である.

英国君主のアイルランド訪問は,女王の祖父 George V が1911年に訪問して以来,100年ぶりのことである.アイルランド共和国の独立以来,初めてのことだ.今回の訪問は,両国の長い不和と苦難の歴史にピリオドを打つには遠いといえども,カンマほどの区切りとなった可能性はある.

ケルトの国としてのアイルランドの歴史は,12世紀以来,イングランドの介入,征服,支配に対するゲールの復興,抵抗,独立の歴史だった.1166年,アイルランド内乱でマクマローがイングランドの Henry II に援助を求めたのが,その後の約800年にわたるアイルランドの苦難の歴史の幕開けだった.Henry II の介入を機にノルマン貴族によるアイルランド支配が進んだが,中世のあいだは支配の及ぶ範囲は中途半端にとどまっていた.14世紀にイングランドが対仏戦争などで疲弊している間にゲールの復興が起こるが,その過程で最も力をつけたのはアイルランド化したイングランド領主,アングロアイリッシュ支配層だった.かれらは両民族をつなぐパイプでもあったが,一方でイングランドの中途半端な同化政策の象徴でもあった.

近代に入り,1541年に Henry VIII が名実ともにアイルランド王に即位すると,アイルランドの完全支配に乗り出す.Elizabeth I まで続くこの Tudor 朝は,イングランドによるアイルランド完全支配の方針を決定づけた.続く Stuart 朝以降もこの方向を踏襲し,特に James I はアイルランドへの植民を奨励することで,同化政策を推し進めた.なかんずく北部アルスターへの植民が奨励されたため,北アイルランドとそれより南の地域との人口・経済・宗教における差が開いた.

英国による同化政策は,1801年,英アイ連合法による連合王国の成立に結実する.連合によって始まった19世紀は,アイルランドにとっては独立の準備の世紀となった.1921年,独立の戦いは英アイ条約の締結をもって終息し,アイルランドは「自由を達成するための自由」を得た.1949年,ついに自由が達成され,アイルランド共和国が正式に誕生した

英国のアイルランド支配の歴史は,アイルランドへの英語の浸透の歴史でもある.アイルランドにおける英語使用は13世紀半ばに始まるが,中世のあいだは Dublin 周辺の東海岸部に限定されていた.拡大が本格化するのは,同化政策がとられた16世紀半ば以降,特に17世紀初めの James I によるイングランドとスコットランドからの植民奨励以降のことである.アングロアイリッシュ支配層の経済的成功が土着ゲールの人々の憧れの的となり「英語=成功の言語」という意識が確立したものと考えられる.19世紀半ばには人口の半数が英語話者となっていたとされる.1845年のジャガイモ大飢饉 ( Great Irish [Potato] Famine ) の頃から,アイルランド語は急速に衰退した.現在アイルランド語は英語と並んでアイルランド共和国の公用語だが,その少数の話者は主として西部の the Gaeltacht に限定されている.

アイルランドに英語が根付いて数百年.女王のアイルランド語によるスピーチの切り出しは,象徴的という語では言い表わせないほどに深く象徴的である.

アイルランド英語に関しては,[2010-03-20-1], [2010-03-21-1]の記事を参照.

・ 波多野 裕造 『物語アイルランドの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1994年.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2010-03-21 Sun

■ #328. 菌がもたらした(かもしれない) will / shall の誤用論争 [history][irish_english][ireland][auxiliary_verb]

昨日の記事[2010-03-20-1]で,アイルランドのジャガイモ大飢饉 ( Great Irish [Potato] Famine ) を契機として大量のアイルランド人がアメリカへ移住し,アイルランド英語の語法をアメリカ英語へもたらしたかもしれないという話題に触れた.例えば,shall の代わりに will を頻用するという AmE の特徴は,アイルランド英語の語法に由来するのではないかという.

話しをおもしろくするためにあえて歴史の因果関係をこじつけてみると,アイルランドの主食たるジャガイモを襲って大飢饉をもたらした疫病の元凶,Phytophthora infestans という菌こそが,現代米語の I will なる表現を定着させたともいえる.この舌をかみそうな名前の菌は,皮肉なことに北米から運ばれてきたものだった.結果としてみれば,アメリカはアイルランドに菌を送り出し,代わりに大量のアイルランド移民と(おそらく)アイルランド英語語法を迎え入れたことになる.[2009-08-24-1]の「英語を世界語にしたのはクマネズミである」的な強引さではあるが,biohistory of English (?) なる観点からするとストーリーとしておもしろいのではないか.

ところで,BrE では will と shall は主語の人称によって使い分けられるのが規範文法の建前である.それを犯すと誤用のレッテルを貼られる可能性がある.[2010-02-22-1]でみた BBC による誤用ランキングでは,この使い分けは堂々の第7位である.もしこの誤用がアメリカ語法に後押しされているという部分があるのであれば,言語的影響が Irish -> American -> British と回ってきたことによりヒートアップした誤用論争ということになるのかもしれない.

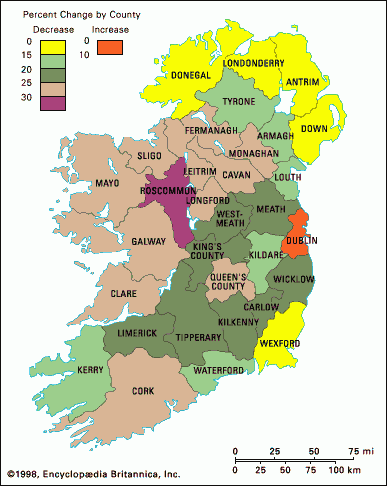

以下に,アイルランド大飢饉について簡単に説明.19世紀ヨーロッパに起こった最大の飢饉.特にジャガイモ依存率の高かったアイルランドでは,1845--49年のジャガイモ疫病による大凶作により,大量の人民が被害を被った.1844年には840万人いた人口が,大飢饉直後の1851年には660万人にまで減っていた.餓死したものも多かったし,北米や英国へ移民したものも多かった.移民は飢饉の期間のみで150万人.それ以降も続いた.下図は,1841--51年の地域別の人口減少率を示す.西部の貧しいエリアが甚大な被害を被ったことがよくわかる.

2010-03-20 Sat

■ #327. Irish English が American English に与えた影響 [ame][irish_english][ireland][contact][history]

19世紀半ば,アイルランド大飢饉 ( 1845--48 ) を受けてアイルランド人のアメリカへの大移住 ( The Great Irish Immigration ) が起こった.その結果,いくつかのアイルランド英語の語法がアメリカ英語に持ち込まれ,後にアメリカ語法として定着したという.松浪有編『英語史』によれば,例えば,次のような項目が挙げられている.

・ shall の用法が will にほとんど取って代わられた(早くも1855年頃にすでに確立)

・ the measles などのように定冠詞を用いる用法(アイルランド英語の基層にあるゲール語の影響か)

・ 接頭辞・接尾辞の頻繁な使用( anti-, semi-, -ster, -eer などの接辞による造語は AmE に顕著.このケースではアイルランド英語の影響はあくまで可能性とのこと.)

・ 強意語の多用

いずれも知らなかった.これらの影響が言語事実からどれだけ客観的に裏付けられるのか確認する必要があるが,しばしば指摘される英語の英米差の一端が Irish English に帰せられるとすれば,アメリカ移民史とも関連して興味深い.

・ 松浪 有 編,秋元 実治,河井 迪男,外池 滋生,松浪 有,水鳥 喜喬,村上 隆太,山内 一芳 著 『英語史』 英語学コース[1],1986年,大修館書店.159--60頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow