hellog〜英語史ブログ / 2016-02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016-02-29 Mon

■ #2499. 粘土証票の文字発生説 (1) [grammatology][writing][archaeology][map]

文字の発生に関する仮説はいくつかあるが,現存する最古の文字を提供しているメソポタミアの地から出土した一群の粘土形が,文字の起源ではないかという説がある.メソポタミア文明の黎明期における「証票」の役割を果たしたとおぼしき粘土のコマこそが文字の元祖ではないかという.『文字の世界史』を著わしたカルヴェ (41--42) も,この仮説を受け入れているようである.

全第4千年紀(前3000年代),メソポタミア(ギリシア語で mesos 「真ん中に」,potamos 「川」)という命名のもととなった二つの川,チグリス川とユーフラテス川とにはさまれた輝かしい文化,シュメール文化が登場する.この文化が世界に画期的発明を残した.現代のわれわれもその影響を受けている文字の発明である.文字の出現は少なくとも性質の大変異なる二つの因子に結びつけられる.第一は都会的因子,第二は,経理上の因子である.ともかくも通信体系(コード)があるということは,その通信体系を共有するグループや共同体の存在と結び付くし,また通信体系によって満たされる諸機能の存在ともつながる.この文字を生み出した共同体は,正確にいうと,1928年以降に発掘され史跡となっているユーフラテス川の左岸の低地メソポタミアに位置するウルク(今日ではワルカ)という名の町のシュメール語を話す住民たちであった.この文字の機能は,その原始の形態,つまり掘り出されたまたは時折土中のすき間に閉じ込められているおびただしい「証票」,〔中略〕様々大きさの円錐,ボール玉,飴玉,から答えが引き出されよう.これらの証票は例えば約束の際の保証の意味を表わすしるしといった用いられ方をしていた.ある頭数の羊を引き渡すのに合意した場合,その頭数に相当する数の証票,もしくはその頭数を形で象徴的に表わす複数の証票を,粘土の球体に埋め込んだのである.

それからこの粘土玉を包む袋自体に内容について記載することを思いついたようだが,それが埋められた粘土玉の数を数えてみれば分かることを記載したということで,無駄なことをしたとはおそらく理解しなかったようだ.文字の根源はこうしてできあがった.つまり集団(例えば群れの羊の数)に相当する証票の数をそろえる代わりに,この数をシンボライズして記したということである.

この粘土証票の文字発生説は,考古学者 Schmandt-Besserat が初めて唱えたものであり,文字の起源に関する従来の議論に一石を投じたものとして,現在でもきわめて重要な論文となっている.これについては,明日の記事で取り上げる.

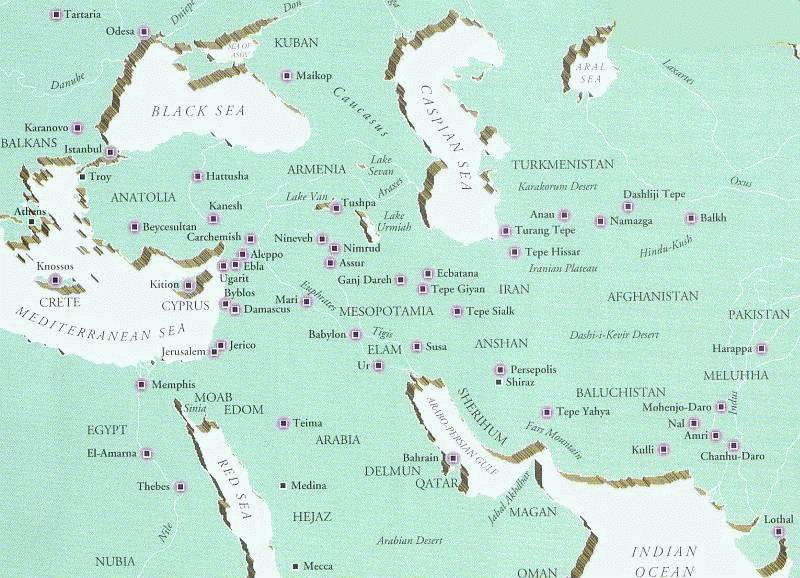

以下に,メソポタミアを中心とする古代中東の地図を Comrie et al. (164) より再現しておこう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

・ Schmandt-Besserat, Denise. "The Earliest Precursor of Writing." Scientific American 238 (1978): 50--59.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2016-02-28 Sun

■ #2498. yogh の文字 [grammatology][grapheme][alphabet][consonant][g][yogh][terminology][paleography]

中英語で yogh /joʊk, jɔux/ と呼ばれる <ȝ> の文字が用いられていたことについては,「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1]) で取り上げた.現代英語の <g> の文字の周辺に関わる事情は歴史的には複雑だが,今回は yogh の文字に的を絞って考えてみたい.

まず重要なことは,<ȝ> は基本的には中英語において用いられた文字素 (grapheme) に対する呼称であるということだ.古英語でも,字形としてはさして変わらない文字が用いられていたのだが,それを指して yogh と称することはない.古英語のそれは,あくまで <g> (精確にいえば flat-headed g)と呼ぶべきである.

この事情をもう少し説明しよう.現代英語の <g> に相当する古英語の文字は,half-uncial 書体からアイルランド書体を経由して伝わった <<Ӡ>> の字形 (flat-headed g) をもっており,対応する音素は [g, j, ɣ] であった.ノルマン征服を経て中英語期に入ると,Anglo-French の綴字習慣の影響のもとで,<g> がさらに /ʤ/ の音価にも対応するようになり,文字素 <g> の機能負荷は高まった.一方,現代英語につらなる round-headed g は,ローマ草書体に由来し,それを受けたカロリンガ書体がノルマン征服後に輸入されることにより,英語の書記においても定着していた.そこで,<g> の機能過多を解消するという動機づけもあったのだろう,本来異なる書体に属する新参の round-headed g (<<g>>) と古参の flat-headed g (<<Ӡ>>) が,機能分化することになったのである.前者はフランス語にならって [g, ʤ] の音価に対応し,後者は古英語由来の摩擦音 [j, x, ɣ] を表わすようになった.ところで,後者は前述のように元来は flat-headed であったが,これも頭が丸い字形へ進化し,中英語までには「3」に似た <<ȝ>> になっていた.起源としては古英語に遡る,この頭の丸まった中英語の文字を指して yogh と呼ぶのである.このようにして,<g> と <ȝ> とは,中英語期の間,役割の異なる2つの文字素として,それぞれの務めを果たした.

しかし,やがて <ȝ> は,それが表わしていた音化 [j], [x], [ɣ] が各々 <y>, <gh>, <w> で綴られるようになるに及び,衰退していった.現代英語の文字素 <g> の周辺をまとめれば,古英語で1種類だったものが,中英語で2種類に分化したが,その後再び1種類に戻って,今に至るということである.

以上,田中 (128--30) を参照して執筆した.この話題に関連して「#447. Dalziel, MacKenzie, Menzies の <z>」 ([2010-07-18-1]),「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]),「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1]) も参照.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2016-02-27 Sat

■ #2497. 古英語から中英語にかけての母音変化 [vowel][phonetics][diphthong][meosl]

安藤 (37--39) に従って,古英語の主要な母音がいかにして中英語へ継承されたかを概括しよう.変化を受けたもの,受けなかったもの,中英語で新たに生じたものなど様々である.実際には方言によって事情は異なるが,大雑把にいって南部方言をモデルとしている.

| 古英語 | 中英語 | 変化のタイプ | |

|---|---|---|---|

| 1 | [i] biddan 'bid' | [i] bidde(n) | 無変化 |

| 2 | [u] sunu 'sun', cuman 'come' | [u] sone, come(n) | 無変化 |

| 3 | [o] hors 'horse' | [o] hors | 無変化 |

| 4 | [iː] wīf 'woman' | [iː] wīf | 無変化 |

| 5 | [eː] fēt 'feet' | [eː] fēt | 無変化 |

| 6 | [uː] hūs 'house' | [uː] hūs/hous | 無変化 |

| 7 | [oː] gōd 'good' | [oː] gōd | 無変化 |

| 8 | [y] pytt 'pit' | [i] pit | ???????????? |

| 9 | [ɑ] a. catt 'cat' | 閉音節 [a]ː cat | 前舌化 |

| b. nama | 開音節 [aː]ː nāme | 前舌化+長音化 | |

| 10 | [æ] a. bæc 'back' | 閉音節 [a]ː bak | 後舌化 |

| b. æcer 'acre' | 開音節 [aː]ː āker | 後舌化+長音化 | |

| 11 | [e] a. settan 'set' | 閉音節 [e]ː sette(n) | 無変化 |

| b. mete 'meat' | 開音節 [ɛː]ː mēte | 上げ+長音化 | |

| 12 | [o] col 'coal' | 開音節 [oː]ː cōle | 長音化 |

| 13 | [yː] hȳdan 'hide' | [iː] hīde(n) | ???????????? |

| 14 | [æː] a. dǣd 'deed' | [eː] dēd | 筝???? |

| b. sǣ 'sea', dǣl 'deal' | [ɛː] sē, dēl | 上げ(2段) | |

| 15 | [ɑː] stān 'stone', hām 'home' | [ɔː] stōn, hōm | 筝???? |

| 16 | [io] hiora 'their' | [i] hire | 単純母音化 |

| 17 | [iːo] līoht 'light' | [iː] līht | 長母音化 |

| 18 | [ie] giefan 'give', ieldra 'elder' | [i] yiven, ylder | 単純母音化 |

| 19 | [iːe] hīeran 'hear' | [iː] hīre/hūre | 長母音化 |

| 20 | [eo] heorte 'heart' | [e] herte | 単純母音化 |

| 21 | [eːo] dēop 'deep' | [eː] dēp | 長母音化 |

| 22 | [ɛɑ] hearm 'harm' | [a] harm | 単純母音化 |

| 23 | [ɛːɑ] drēam 'dream' | [ɛː] drēm | 長母音化 |

| 24 | [iː+w] tīwesdæg | [iu] tiwesday | 母音+子音からの2重母音化 |

| 25 | [æ+j] dæg | [ai] dai | 母音+子音からの2重母音化 |

| 26 | [eːo+w] cnēow | [eu] knew | 母音+子音からの2重母音化 |

| 27 | [ɑ+w] clawu | [au] clawe | 母音+子音からの2重母音化 |

| 28 | [aː+w] cnāwan | [ou] knowe(n) | 母音+子音からの2重母音化 |

| 29 | --- | [oi] vois (OF) | 古フランス語からの借用 |

9--12については,開音節において中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) を経ていることに注意.また,16--23からわかるとおり,古英語の2重母音は軒並み単純母音か長母音へ変化したのであり,中英語に存在した2重母音はすべて24--29のように母音+子音の組み合わせから,あるいはフランス語の影響により生じたものである.

・安藤 貞雄 『英語史入門 現代英文法のルーツを探る』 開拓社,2002年.106--08頁.

2016-02-26 Fri

■ #2496. metaphor と metonymy [metaphor][metonymy][cognitive_linguistics][rhetoric]

標題の2つの修辞的技巧は,近年の認知言語学の進展とともに,2つの認知の方法として扱われるようになってきた.2つはしばしば対比されるが,metaphor は2項の類似性 (similarity) に基づき,metonymy は2項の隣接性 (contiguity) に基づくというのが一般的になされる説明である.しかし,Lakoff and Johnson (36) は,両者の機能的な差異にも注目している.

Metaphor and metonymy are different kinds of processes. Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of another, and its primary function is understanding. Metonymy, on the other hand, has primarily a referential function, that is, it allows us to use one entity to stand for another.

なるほど,metaphor にも metonymy にも,理解の仕方にひねりを加えるという機能と,指示対象の仕方を一風変わったものにするという機能の両方があるには違いないが,それぞれのレトリックの主たる機能といえば,metaphor は理解に関係するほうで,metonymy は指示に関係するほうだろう.

metonymy の指示機能について顕著な点は,metonymy を用いない通常の表現による指示と異なり,指示対象のどの側面にとりわけ注目しつつ指示するかという「焦点」の情報が含まれていることである.Lakoff and Johnson (36) が挙げている例を引けば,"The Times hasn't arrived at the press conference yet." において,"The Times" の指示対象は,同名の新聞のことでもなければ,新聞社そのもののことでもなく,新聞社を代表する報道記者である.主語にその報道記者の名前を挙げても,指示対象は変わらず,この文の知的意味は変わらない.しかし,あえて metonymy を用いて "The Times" と表現することによって,指示対象たる報道記者が同新聞社の代表者であり責任者であるということを焦点化しているのである.直接名前を用いてしまえば,この焦点化は得られない.Lakoff and Johnson (37) 曰く,

[Metonymy] allows us to focus more specifically on certain aspects of what is being referred to.

metaphor と metonymy については,「#2187. あらゆる語の意味がメタファーである」 ([2015-04-23-1]),「#2406. metonymy」 ([2015-11-28-1]),「#2196. マグリットの絵画における metaphor と metonymy の同居」 ([2015-05-02-1]) も参照されたい.

・ Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago and London: U of Chicago P, 1980.

2016-02-25 Thu

■ #2495. 印刷術が中国で発明された文字論的背景 [history][writing][grammatology][kanji][printing]

紙とともに印刷術が中国で発明されたことは,単なる歴史の偶然だったろうか.技術上の革新として,背景には種々の要因,すなわちある種の必然性があるには違いないが,それらの要因が特定の場所,特定の時代に発現したということはおよそ偶然と考えられそうだ.しかし,矢島 (142) は「印刷術と文字」 (pp. 129--47) のなかで,意義ある要因の1つとして漢字のもつ文字論的な特性があるのではないかと述べている.その妥当性については慎重に検討する余地があるが,矢島の議論がおもしろいので,以下に再現してみる.

単音節を表わす切り離された文字記号から成る中国文字こそ,活字という考えと最も結びつき易いものであったろうし,また古代からあった印章や拓本をとるための石碑などから,活字印刷は自然に思いつかれたのではなかろうかとも考えられる.〔中略〕複雑な画をもつ文字であるからこそ,簡を求めて印刷に頼るという考えが生ずるのではあるまいかということと,アルファベット文字は当初は石面や陶片上に刻むためにばらばらの文字記号として使われていたのに対して,パピルス・皮・紙などに書かれるようになると,つづけ字や連字が生じていたということが考えられる〔後略〕.

これは,漢字の活字は多くの種類が必要なために,活字を作るのも,それを配置するのも手間がかかる,したがって,印刷には適さないのではないか,という議論を逆手にとった反論である.準備は大変だが,いったん準備が済んでしまえば,むしろ繰り返し使えることのメリットは計り知れないともいえる.木版印刷にしても,事情は異ならない.

このように考えると,漢字と印刷の相性は,一般に言われているよりも良いものかもしれない.矢島 (187) は,別の文章「文字の美学」 (pp. 165--87) のなかで,印鑑が個人特定の手段に用いられてきた日本の印鑑文化に触れつつ,そのような用途での印字・印刷を,美的な鑑賞対象としての書画に対置させる斬新な見方を提示している.印鑑文化については,「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2412. 文字の魔力,印の魔力」 ([2015-12-04-1]) も参照されたい.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-02-24 Wed

■ #2494. 漢字とオリエント文字のつながりはあるか? [writing][grammatology][contact][origin_of_language]

文字の歴史に関する各記事で示唆したように,現代の多くの文字論者は,漢字とオリエント文字(エジプト聖刻文字,楔形文字,アルファベット)の間に直接のつながりはないとみている (cf. 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]),「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])) .言語の発生についてはいまだ諸説紛々としているが,文字の起源については多元発生説 (polygenesis) が前提とされているといってよい.しかし,これは漢字とオリエント文字が「間接的に」関係する可能性までを排除しているものではないと解釈することもできる.このように希釈された関係ということでいえば,両者の接点を探ろうとする論者はいまでも少なからずいるかもしれない.実際,矢島 (58--59) は「漢字とオリエント文字」と題する章 (49--62) で,この議論に乗り気である.

筆者としては人類文化史のある時期に,文字への意志という何らかの知的努力が互いに多少の関連性のもとに現われたであろうという考えを否定するつもりはない.こうした考えは現代の文字学者I・J・ゲルプによって表明されているものである.〔中略〕ゲルプは,中国文字の創出には,「文化接触に基づく刺激 (stimulus)」があったのではないかと考える.つまり文字そのものというよりももっと高い次元での伝播があったのであろうとする.ゲルプはこれは人類学者A・L・クローバー (Kroeber) の「刺激伝播 (Stimulus Diffusion)」という考え方にあたるものであり,彼自身の考えも間接ながらクローバーの考えに負っていることを認めている./筆者としては,もし中国文字とオリエント系文字に何らかのつながりがるとすれば,他の文化のうちにつながりのあるものを発見できるであろうし,また逆に他の文化のうちにつながりが確認できれば,文字の点でのつながりもありうることとして検証に値いすることと考える.

「文字への意志」という表現が印象的である.時間に幅はあるが,紀元前四千年紀から二千年紀にかけて,洋の東西に共通して(おそらく連絡して)「文字への意志」が芽生えていたというのは,ロマンチックな響きはあるが,にべもなく破棄すべき仮説ではないように思われる.

では,文字への意志とは何か.それは,文字を編みだし,使ってみるべき必要性に駆られたということだろう.世界各地で文明が芽生え,栄えたおよそ同じ時期に,同じ政治的,経済的,技術的な状況下において,類似した要求が生じたとしてもまったく不思議はない.諸文明の互いの交流のなかで文字の発明につながるインスピレーションが生まれ育ったということは,十分にあり得る.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-02-23 Tue

■ #2493. アングル人は押し入って,サクソン人は引き寄せられた? [history][anglo-saxon][map][archaeology]

西ゲルマン語派の諸民族が5世紀にブリテン島へ侵略した経緯については,歴史学や考古学において様々な調査と検証が行なわれてきた.その議論の1つということで挙げようと思うが,英語史概説書を著わした Gramley (14--15) が,"The Germanic migrations" と題する節で,アングル人は "push-factors" により,サクソン人は "pull-factors" によりブリテン島へやってきたという議論を紹介している.以下に引用する.

In ancient times the peoples of Europe periodically moved from their homelands to new territories. Just why they migrated is a matter of conjecture and surely differed from case to case . . . . The major reason mooted is overpopulation, which led smaller groupings (rarely if ever a whole people) to move off to find sufficient land to settle on. On occasion pressure came from outside invaders such as the Huns, who pushed various peoples further to the west and caused them to try to find lands in the Roman Empire. Drought or other natural catastrophes might also have forced groups to pull up stakes and look for (literally) greener pastures. All of these points might be understood collectively as push-factors. The migration of the Angles to Kent was probably such a case since it seems that whole clans moved. . . . Pull factors . . . are also often seen as motivation for migration. Raids by bands of young warriors, perhaps younger sons without land, seem to have been quite frequent. While many of them were just that, raids, from which the men returned home with booty of all sorts, on other occasions, they settled in the areas invaded and, after removing the male competitors they had defeated, took the indigenous women as wives. This may apply to the Saxons, whose pattern of settlement in the English Midlands with small and equal allotments suggests a well-regulated system of distributing spoils. Furthermore, since the Saxons practiced primogeniture, smaller allotments would suffice, while the larger ones in Kent suggest more the Angles' system of gavelkind . . . . / Other pull-factors may be found in the changing structure of Germanic society under the influence of Roman expansion and Roman culture. The Roman Empire represented a high standard of living with well-established associations of power and prestige. In the case of England, even after the withdrawal of the Roman legionnaires there would have been no abrupt change.

ちなみに上記引用内で前提とされているように,Gramley (17) はケントを襲った主たる侵略者は,伝統的なジュート人というよりは,むしろアングル人であるという見解を採用している.

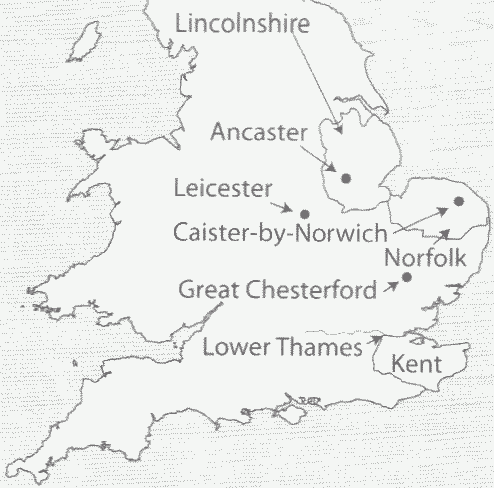

なお,伝説によれば,449年頃に Angles, Saxons, Jutes, Frisians の諸民族がブリテン島に侵入したことになっているが,考古学的な証拠によれば,西ゲルマン諸民族はそれに先立つ5世紀初頭には確実にブリテン島に居住していた.Gramley (16) は,"Pre-Conquest Germanic cemeteries" と題する略地図を以下のように与えている.

本記事で扱った内容と関連して,Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイトより,Chapter 1: The Origins of English (PDF) (p. 23) に追加的な解説があるので,参照されたい.また,本ブログ中から「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]) の記事も要参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2016-02-22 Mon

■ #2492. 過去を表わす副詞と完了形の(不)共起の歴史 [perfect][preterite][tense][aspect][syntax][auxiliary_verb][adverb][generative_grammar][present_perfect_puzzle]

「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) で触れたように,中英語期に完了構文が統語的に確立した後も,機能的には過去形との分化は初期近代英語までそれほど明確な形で見られなかった.その証拠に,近代以前には過去の時点を指示する副詞(句)と完了形が共起する例が少なからず文証される.この件について,Mustanoja (504) を引用しよう.

In ME and early Mod. E the functional distinction between the preterite and the compound tenses of the past is not, however, nearly so clear-cut as it is today, and the perfect, for example, may occur in conjunction with adverbs of past time: --- and homward he shal tellen othere two [tales], Of aventures that whilom han bifalle (Ch. CT A Prol. 795).

しかし,16--17世紀になるとこの状況は変化し,現代英語のように完了形と過去の副詞(句)の共起が許されなくなっていく.フランス語やドイツ語など近隣の諸言語が,同様の複合形を単純過去時制を表わすのに保持してきたのと対照的に,英語ではこの時期を境に完了時制と過去時制が形態・機能ともに明確に区別されるようになったのである.なぜ英語の歴史においては,このような区別が生じたのだろうか.そして,なぜとりわけこの時期に生じたのだろうか.この辺りの問題は,生成文法の理論的な立場から "present perfect puzzle" と呼ばれている.

英語と近隣諸言語を比較した Yanagi によれば,have に相当する助動詞に V-to-T movement が生じる言語(古い英語,フランス語,ドイツ語,アイスランド語など)については過去分詞も平行して移動するが,そうでない言語(現代英語や大陸スカンディナヴィア語)については過去分詞も移動しない.そして,この各項の統語的な移動の有無が,時制を構成する3要素 (Event Point, Speech Point, Reference Point) の相互関係と連動しており,機能的に過去時制に近づくか,完了時制に近づくかを決定するという.V-to-T movement については,名前こそ異なれ,実質的にほぼ同じ現象について扱った「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1]) を参照していただきたいが,この一見してきわめて統語的な現象が,時制という機能と密接に関連している可能性があるということは,実に興味深い.とりわけ重要な点は,V-to-T movement が起こったとされる時期と,過去を表わす副詞と完了形の共起が許されなくなり始める時期が,16世紀で符合することである.

Yanagi の結論部 (96) を引用しよう.

Here it has been argued that the obsolescence of the present perfect puzzle in the history of English can be attributed to the loss of overt verb movement by using the following assumptions: (a) In a language with independent V-to-T movement, perfect participles can move overtly; (b) In a language without independent V-to-T movement, perfect participles cannot move overtly. In addition, the viability of the present analysis was further supported by applying it to modern Germanic and Romance languages. As a theoretical contribution, it is semantically motivated.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Yanagi, Tomohiro. "A Syntactic Approach to the Present Perfect Puzzle in the History of English." 『近代英語研究』 第20号,2004年.73--103頁.

2016-02-21 Sun

■ #2491. フランス語にみられる20進法の起源説 [french][latin][celtic][old_norse][numeral][contact][substratum_theory][hfl]

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]),「#2474. 数字における「底の原理」」 ([2016-02-04-1]),「#2477. 英語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-07-1]) で,フランス語と英語などの記数法について考えた.今回は,先の記事でも少し触れたフランス語の20進法の起源(説)に関する話題である.

フランス語では,10 (dix), 20 (vingt), 30 (trente), 40 (quarante), 50 (cinquante), 60 (soixante) までは各々ある程度独立した形態を示すが,70は soixante-dix (60+10),80は quatre-vingts (4x20),90は quatre-vingt-dix (4x20+10) というややこしい作りである.また,61から79までの端数,81から99までの端数は,例えば79の soixante-dix-neuf (60+10+9) や99の quatre-vingt-dix-neuf (80+10+9) のように,一層ややこしい.端数の足し算にせよ,80を表わす表現にせよ,背後に20を単位とした考え方,すなわち20進法が潜んでいるということになる.フランス語の数詞体系は,10進法と20進法の混在とみなすことができそうだ.

しかし,上記はあくまで現代標準フランス語における数詞体系の記述であって,歴史的に固定していたわけではないし,現在でもフランス語諸変種を見渡せば異なる記数法が見いだされる.まず歴史を振り返ると,842年の『ストラスブールの誓約書』に始まる最初期のフランス語から数世紀の間,すでに20進法に基づく記数法が用いられていたようだ.12世紀には,quatre-vins (80) が見られたし,中世の北フランスのオイール語では dis huit vins (360) などの大きな数にも20進法が利用されている.一方で,ラテン語に由来する10進法を用いた setante, septante (70); oitante, uitante, octante (80); nonante (90) も併用されていたことに注意が必要である.この併用状態は,1539年の「ヴィレール=コトレの勅令」以降少しずつ整理されていったが,その整理の仕方は必ずしも一貫したものではなかった.識者の間で議論はあったようだが,17世紀には常識的には自然なものと思われそうな septante, octante, nonante は捨てられ,現行のものにほぼ落ち着いた.

一方,南仏のオック語,ベルギーのフランス語,スイスのフランス語など周辺の変種では,伝統のある quatre-vingts こそ採用されたものの,10進法に基づく septante と nonante が,soixante-dix と quatre-vingt-dix に対して勝利し,標準的な記数法として定着している.これらの変種での septante, octante, nonante の使用について,松田 (28) は Douzat の興味深い発言として次の文を引いている.「これらの数字はフランスの南部,東部,スイスのフランス語地域,ベルギーのような,もっともラテン語化され,ゴール語の基層浸透の最も少ない地域にしか定着していない.」

さて,フランス語に見られる20進法の記数法のそもそもの起源についてはどうだろうか.フランス語史のほぼ初めから例証されるものであるから,さらに前の時代に遡らなければならないだろう.松田 (27) は,バスク語,ブルトン語,デンマーク語に20進法の記数法が観察されることを述べた後で,次のように議論している.

このようにみてくると,20進法はフランス語に特有のものではなく,ヨーロッパの西部に今でも残る現象であることがわかる.ところでこうした環境の中にあって,祖語のラテン語にはない20進法を,フランス語はどこからとり入れたのだろうか.quatre-vingts や soixante-dix は,ヴァルトブルクやニュロップが12世紀に初出としているのであるが,実際にはそれよりかなり前から人口にのぼっていたはずである.その起源について,学者たちの意見はほぼ一致している.ローマ人がガリアの地に侵入する以前の住先民族ケルト人がもたらしたものとする説である.いくつかの部族に分かれていたケルト民族の中には,確かに20進法を採用していた部族もいた.特にウェールズのケルト人については,非常に古い写木によって確認されているという.しかしその昔ガリア地方にいたケルト人に関する資料は残っていない.それゆえ,フランス人の祖先であるガロ=ロマン人にケルト人から数詞が伝わったことを換証することは今のところ不可能なのである.ケルト起源説以外には,ロマンス語文献学者として知られているロールフス G. Rohlfs によるノルマン起源説がある.ヴァイキングと呼ばれたノルマン人は,紀元800年頃英仏海峡に出没しはじめたが,彼らの原住地はスカンディナヴィアとデンマークであった.彼らは,911年にシャルル3世との間で交わした取り決めによって,現在ノルマンディー地方と呼ばれている地域に定住した.Marcel Cohen によれば,ノルマンディー地方のカルヴァドス県の町 Bayeux には,12世紀までデンマーク語が残っていたという.定住後のノルマン人は,1066年にイギリスに攻め込むのであるが,同じ頃その一部はイタリア南部とシチリア島に向かい,サラセン人を駆遂してここにもノルマン王国を建設した.現在の南部イタリアやシチリアの方言に20進法がみられることを文法家たちは指摘している.フランス語の20進法がどこから来たかについて,ケルト説,ノルマン説のどちらをとるにせよ,問題はフランス語の誕生以前にさかのぼることであり,検証は困難なようである.

・ 松田 孝江 「フランス語の数詞について」『大妻女子大学紀要(文系)』27巻,1995年.19--32頁.

2016-02-20 Sat

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

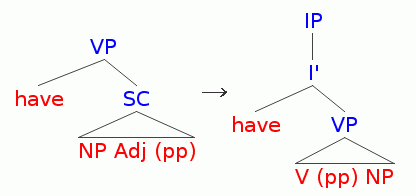

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2016-02-19 Fri

■ #2489. オガム文字 [ogham][runic][alphabet][writing][grammatology][direction_of_writing][celtic][irish][pidtish]

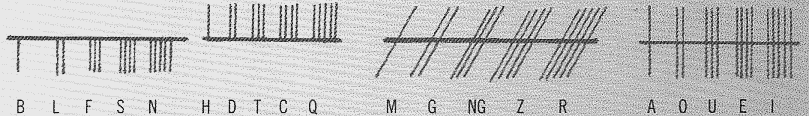

オガム文字 (ogham) は,アイルランド全域,ウェールズ,コーンウォール,マン島,そしてスコットランドの一部で4世紀以降中世に至るまで用いられた20文字からなるアルファベット文字体系の1種である.エトルリア文字(あるいはローマン・アルファベット)がガリア人の手を経由してこの地のケルト語話者に伝わって変形したものらしい.アイルランドへキリスト教が伝播し,独自のケルト・キリスト教が発達するあいだにも用い続けられた.系統的にはルーン文字 (runic) とも何らかの関係があるといわれている(「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) などを参照されたい).オガム文字という名前は,ルーン文字を作ったといわれるゲルマン神オーディン (Odin) に相当するアイルランド神オグマ (Ogma) に由来し,この詩と雄弁の神こそが考案者であると伝承されている.オガム文字で書き表されている言語はケルト語のほかピクト語 (Pictish) もあるようだが,現在知られている375点以上の碑銘のうち300点ほどはアイルランドの地で見つかっている.

オガム文字の字形は石(そして現存していないがおそらく木材)の角に刻みつけられた単純な幾何学的な斜線や点である.短い文章を刻むにも書写材料に長さが必要となるため,長文は書かれていない.字形の単純さは著しく,矢島はこの文字を「地球上でこれまで使われてきた文字のなかで,もっとも奇妙なもの」 (207) と評し,「この文字は,近代になってつくられたモールス信号とか,ある種の暗号の先駆者だったといってもよいように思われる」 (209) と述べている (cf. 「#1805. Morse code」 ([2014-04-06-1])) .

オガム文字の書字方向については縦に横に様々あるが,Encylopædia Britannica 1997 では "In many cases the ogham inscriptions run upward." とも言及されており,「#2483. 書字方向 (4)」 ([2016-02-13-1]) の話題と関連して興味深い.

Comrie et al. (188) より,字形のサンプルを示そう.

Comrie et al. (189) には,オガム文字の起源論について以下のように説明があった.

The origin of the script is uncertain. Some scholars have speculated that Ogham is based upon a secret finger-language of the Druidic priests, citing a medieval Irish manuscript in which such a finger-code is described. It has also been proposed that the script developed under the influence of the Latin or Greek alphabets and the Germanic runes .

ほかにオガム文字のサンプルや説明は,Omniglot: Writing Systems & Language of the World より Ogham alphabet にも詳しいので要参照.

・ 矢島 文夫 『解読 古代文字』 筑摩書房,1999.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2016-02-18 Thu

■ #2488. 専門科目かつ教養科目としての英語史 [hel_education][historiography][review]

Baugh and Cable の英語史概説書の第6版について,「#2089. Baugh and Cable の英語史概説書の目次」 ([2015-01-15-1]) と「#2182. Baugh and Cable の英語史第6版」 ([2015-04-18-1]) で簡単に触れた.読み慣れた先行版から変更されている部分が案外多いものの,内面史と外面史のバランスを取った英語史記述の方針は,1930年代の初版以来,頼もしいくらいに変わっていない.序文の p. xvi に初版からの次の1節が引用されている.

The present book, intended primarily for college students, aims to present the historical development of English in such a way as to preserve a proper balance between what may be called internal history---sounds and inflections---and external history---the political, social, and intellectual forces that have determined the course of that development at different periods. The writer is convinced that the soundest basis for an understanding of present-day English and for an enlightened attitude towards questions affecting the language today is a knowledge of the path which it has pursued in becoming what it is. For this reason equal attention has been paid to its earlier and its later stages.

また,本文の冒頭の第1節は "The History of the English Language as a Cultural Subject" と題されている.pp. 1--2 にあるように,

The history of a language is intimately bound up with the history of the peoples who speak it. The purpose of this book, then, is to treat the history of English not only as being of interest to the specialized student but also as a cultural subject within the view of all educated people, while including enough references to technical matters to make clear the scientific principles involved in its evolution.

著者にとって,英語史(言語史)という大学教育の科目は,専門科目でもあり教養科目でもあるのだろう.私自身も,この著者の方針を高く買って,ゼミのテキストに本書を選んだ.英語史を専門に扱う学生にとっては,本書を通じてしっかり言語学的視点を養いながら,かつ文化的教養も高めてもらいたい.専門としない学生にとっては,文化的科目として学んでもらうだけでなく,言語学的な見方も修得してもらいたい.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-02-17 Wed

■ #2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである [linguistics][language_myth]

「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1]),「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]) で,近代以降の英語の「成功」は,言語内的な特徴によるものでは一切なく,ひとえに言語外的な原因,すなわち社会的(政治的,経済的,技術的,軍事的等々)な優越ゆえだということを主張してきた.英語に限らず,どの個別言語も,その重要性なり価値なりは,言語的にではなく社会的に決せられる.Baugh and Cable (3--4) がこのことを雄弁に論じているので,そっくりそのまま引用したい.

4. The Importance of a Language. It is natural for people to view their own first language as having intrinsic advantages over languages that are foreign to them. However, a scientific approach to linguistic study combined with a consideration of history reminds us that no language acquires importance because of what are assumed to be purely internal advantages. Languages become important because of events that shape the balance of power among nations. These political, economic, technological, and military events may or may not reflect favorably, in a moral sense, on the peoples and states that are the participants; certainly, different parties to those events will have different interpretations of what is admirable or not. It is clear, however, that the language of a powerful nation will acquire importance as a direct reflection of political, economic, technological, and military strength; so also will the arts and sciences expressed in that language have advantages, including the opportunities for propagation. The spread of arts and sciences through the medium of a particular language in turn reinforces the prestige of that language. Internal deficits such as an inadequate vocabulary for the requirements at hand need not restrict the spread of a language. It is normal for a language to acquire through various means, including borrowing from other languages, the words that it needs. Thus, any language among the 6,000 languages of the world could have attained the position of importance that the half-dozen or so most widely spoken languages have attained if the external conditions had been right. English, French, German, and Spanish are important languages because of the history and influence of their populations in modern times; for this reason, they are widely studied outside the country of their use. Sometimes the cultural importance of a nation has at some former time been so great that its language remains important long after it has ceased to represent political, commercial, or other greatness. Greek, for example, is studied in its classical form because of the great civilization preserved and recorded in its literature, but in its modern form as spoken in Greece today, the Greek language does not serve as a language of wider communication.

Baugh and Cable (8) にも,同趣旨の議論がある.

[T]he spread of a language---whether reconstructed Indo-European, Latin, French, or English---results from demographic, military, political, and economic forces rather than from any features intrinsic to the language. It is often noted that Latin as the language of an empire was not hindered in its spread by the grammatical declensions of five cases for its nouns or by the complex conjugations of its verbs. The subjunctive mood was irrelevant to the conquest of Gaul.

「英語は簡単だから世界語となった」というような俗説がいまだに広くはびこっているので,それはまったくの誤解であることを改めて強調しておきたい.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第9章「英語は簡単だから世界共通語になった」も参照されたい.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-02-16 Tue

■ #2486. 文字解読の歴史 [review][toc][writing][medium][history_of_linguistics][grammatology]

「#2427. 未解読文字」 ([2015-12-19-1]) の記事で触れたように,未解読文字の解読にはロマンがある.解読成功者の解読プロセスを紹介する書は一級のミステリー小説といってよく,実際に数多く出版されている.多くの文字体系を扱っており読みやすいという点では,矢島(著)がおすすめである.その目次を挙げると,雰囲気をつかめるだろう.

・ ロゼッタ石を読む

・ 古代ペルシアの楔形文字

・ ベヒストゥン岩壁の刻文

・ 楔形文字で書かれた「ノアの方舟」

・ シュメール文明の再発見

・ 古代の大帝国ヒッタイトの文字

・ シナイ文字とアルファベットの起源

・ エトルリア語の謎

・ 東地中海の古代文字

・ クレタ=ミケーネ文字の発見

・ 線文字Bと建築家ヴェントリス

・ シベリアで見つかった古代トルコ文字

・ 甲骨文字と殷文明

・ カラホト遺跡の西夏文字

・ 古代インディオの諸文字

・ インダス文字とイースター文字

・ ファイストスの円盤と線文字A

・ ルーン文字とオガム文字

・ 梵字の起源とパスパ文字

・ 最古の文字はどこまでたどれるか

・ 古代文字はいかに解読されるか

矢島 (234) は,最終章「古代文字はいかに解読されるか」で,現在までの世界の文字解読の歴史を4段階に分けている.

(1) 手さぐりの時代(一八世紀以前)

(2) ロマン主義の時代(一九世紀)

(3) 宝さがしの時代(二〇世紀前半)

(4) 科学的探究の時代(二〇世紀後半)

よく特徴をとらえた時代区分である.文字解読がロマンを誘うのは,それが否応なく異国情緒と重なるからだろうが,(2) の「ロマン主義の時代」の背景には,「ヨーロッパ大国の東方への視線,端的にいえば植民地主義競争」 (239) があったことは疑いない.Jean-François Champollion (1790--1832) のロゼッタ石 (Rosetta stone) の解読には仏英の争いが関わっているし,楔形文字解読に貢献した Sir Henry Creswicke Rawlinson (1810--95) も大英帝国の花形軍人だった.

(3) の時代は,世界的に考古学的な大発見が相次いだことと関係する.クレタ島,ヒッタイト,バビロニア,エジプト,中央アジア,西夏,殷墟の発掘により,続々と新しい文字が発見されては解読の試みに付されていった.

現代に続く (4) の時代は,前の時代のように個人の学者が我一番と解読に挑むというよりは,研究者集団が,統計技術やコンピュータを駆使して暗号を解くかのようにして未解読文字に向かう時代である.言語学,統計学,暗号解読の手法を用いながら調査・研究を進めていく世の中になった.もはや文字解読の「ロマン主義」の時代とは言えずとも,依然としてロマンそのものは残っているのである.

・ 矢島 文夫 『解読 古代文字』 筑摩書房,1999.

2016-02-15 Mon

■ #2485. 文字と宗教 [writing][alphabet][religion][history][geolinguistics][geography][sociolinguistics][greek][christianity][bible]

言語・文字と宗教の関係については,本ブログの様々な箇所で触れてきた (例えば「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]),「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]),「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]),「#1546. 言語の分布と宗教の分布」 ([2013-07-21-1]),「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]),「#1869. 日本語における仏教語彙」 ([2014-06-09-1]),「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) などを参照) .

宗教にとって,文字には大きく2つの役割があるのではないか.1つは,聖典を固定化し,その威信を保持する役割,もう1つは,宗教を周辺の集団へ伝道する媒介としての役割である.前者が本質的に文字の保守性を強化する方向に働くのに対して,後者においては文字は必要に応じて変容することもある.実際,イスラム教では,イスラム地域でのアラビア文字の威信が高く保たれていることから,文字の前者の役割が優勢である.しかし,キリスト教では,むしろ伝道する先々で,新たな文字体系が生み出されるという歴史が繰り返されてきており,文字の後者の役割が強い.この対比を指摘したのは,「文字と宗教」 (103--27) と題する文章を著わした文字学者の矢島である.関連する部分を3箇所抜き出そう.

人間が文字を発明した直接の動機は――少なくともオリエントにおいては――経済活動と関係のある「記録」のためであったように思われるが,宗教との結び付きもかなり大きな部分を占めているような気がする.オリエントでは上記の「記録」の多くは神殿で神官が管理するものであったし,中国の初期の文字(甲骨文字類)は神命を占うという,広義の宗教活動と切り離せなかったからである.(p. 105)

キリスト教の思想は民族のわくを越えたものであり,その教えは広く述べ伝えられるべきものであった.その中心的文書である『新約聖書』(ヘー・カイネー・ディアテーケー)さえ,イエス・キリストが話したと思われる西アラム語ではなくて,より国際性の強い平易なギリシア語(コイネー)で記された.しかしキリスト教徒は必ずしもギリシア語聖書を読むことを強制されることはない.キリスト教の普及に熱心な伝道者たちが,次々と聖書(この場合『新約聖書』であるが今日では外典とか偽典と呼ばれる文書を含むこともある)を翻訳してくれているからである.その熱心さは,文字がないところに文字を創り出すほどであり,こうして現われ出た文字の代表的なものとしてはコプト文字,ゴート文字,スラヴ文字,そしてカフカスのアルメニア文字,グルジア文字がある. (pp. 110--11)

『コーラン』はイスラム教徒にとってアッラーの言葉そのものであるが,これがアラビア語で表わされたことから,アラビア語はいわば神聖な言語と考えられ,イスラム教徒にはアラビア語の学習が課せられることになった.こうしてイスラム教徒アラビア語は切っても切れないつながりをもつことになり,さらにはアラビア文字の伝播と普及が始まった.キリスト教が『聖書』の翻訳を積極的に行ない,各地の民族語に訳すためには文字の創造をも行なったのに対して,イスラム教は『コーラン』の翻訳を禁じ(イスラム圏では近年に至るまで公けには翻訳ができなかったが,今はトルコ語訳をはじめいくつか現われている),アラビア語による『コーラン』の学習を各地のマドラサ(モスク付属のコーラン学校)で行なって来た.そのために,アラビア語圏の周辺ではアラビア文字が用いられることになった.今日のイラン(ペルシア語),アフガニスタン(パシュトゥ語など),パキスタン(ウルドゥー語など)などのほか,かつてのトルコやトルキスタン(オスマン・トルコ語など),東部アフリカ(スワヒリゴなど),インドネシア(旧インドネシア語,マライ語など)がそれである. (pp. 124--25)

このように,文字の相反する2つの性質という観点からは,キリスト教とイスラム教の対比は著しくみえる.一見すると,キリスト教は開放的,イスラム教は閉鎖的という対立的な図式が描けそうである.しかし,わかりやすい対比であるだけに,注意しなければならない点もある.西洋史を参照すれば,キリスト教でも聖書翻訳にまつわる血なまぐさい歴史は多く記録されてきたし,イスラム教でも少なからぬ地域でアラビア語離れは実際に生じてきた.

言語と同様に,文字には保守性と革新性が本質的に備わっている.使い手が文字のいずれの性質を,いかなる目的で利用するかに応じて,文字の役割も変異する,ということではないだろうか.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-02-14 Sun

■ #2484. 「may 祈願文ができるまで」 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][pragmatics][speech_act][optative][may]

祈願の may について,「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]) で扱ってきたが,この問題について,最近,松瀬の論文が公刊された.初期近代英語の may 祈願文の確立は,古英語以来の種々の歴史言語学的な要因が積み重なった結果であり,一朝一夕に成ったものではないという趣旨だ.総合的な視点から同問題に迫った好論である.

議論の詳細には触れないが,松瀬 (82) が「may 祈願文ができるまで」と題する節で図式的に要約した部分を引用する.

a. STAGE 1: OE ?

I wish that NP-Nom[inative]. + V-S[u]BJ[unctive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + V-SBJ. 〔従属節〕

b. STAGE 2: OE ?

NP-Nom. + V-SBJ. 〔主節〕 ex) God bless you!

X + V-SBJ. + NP-Nom. 〔主節〕 ex) Long live the Queen!

c. STAGE 3: Late OE ?

I wish that NP-Nom. + MAY + Inf[initive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + MAY + Inf. 〔従属節〕

d. STAGE 4: ME ? *EModE/ME ?

NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) Thy voyce may sounde in mine eres.

*X + NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) from dyssese he may us saue.

X + MAY/MIGHT + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) ai mighte he liven.

Cf. (X) + MOTE + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) mote þu wel færen

Cf. LET + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) late we hine welden his folc ...

e. STAGE 5: EModE ?

MAY + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) May the force be with you!

一連の流れに関わっている要因は,祈願動詞の従属節の法と語順,祈願の接続法を用いた主節の用法,接続法の代用としての助動詞 may の発達,類義の助動詞 motan の祈願用法の影響,let 構文との類推,"pragmatic particle" としての may とその語順の発達,など多数にわたる.これらが複雑に絡み合い,ある1つの特徴ある用法が生まれたというシナリオに,英語史や歴史英語学の醍醐味を感じる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-02-13 Sat

■ #2483. 書字方向 (4) [writing][grammatology][medium][direction_of_writing][linearity]

[2016-01-09-1], [2016-01-10-1], [2016-02-12-1] と書字方向の問題を扱ってきたが,「#2448. 書字方向 (1)」 ([2016-01-09-1]) で,異例中の異例として下から上への書字方向の例に言及した.これについて,昨日も引用した矢島 (199--200) が,もう1つの興味深い例と合わせて解説しているので,全体を引用しよう.

本文で書字方向として縦書き(上から下),横書き(左書きおよび右書き),それに特殊な例として渦巻き方向があることを述べたが,まさか下から上という縦書き方式があろう思っていなかったところ,そのような例を二つ発見したので,ここにつけ加えることにした.

その一つはいわゆる古代トルコ文字に関するもので,その解読のプロセスはドーブルホーファー著『失われた文字の解読』III(山本書店)七五?一〇九ページに詳しい.ここにはトムセンによる天才的な解読の出発点である,この文字体系の書字方向(右書き)の発見は述べられているが,実際にはこれが下から上へ刻まれている例があることは書かれていなかった.このことを知ったのは藤枝晃氏の『文字の文化史』(岩波書店)中の次の記述によってだった.

「十九世紀の末にロシアのトルコ語学者ラードロフが外蒙古を探検して この文字の石碑をいくつか発見したが 誰も読むことはできなかった.その内の最大の石碑は宰相キュル・テギンの墓碑で,片側に漢文,その裏にこの文字の文が刻ってあった.ラードロフの報告書を見て,デンマークの言語学者V・トムゼンが最初にこれを解読した.そこで判ったことは,この文字は右横書きなのだが,漢字と調子をそろえるために,右端から縦向きに刻ってあるので,一々の行は右の下端から上に向かって読まねばならない」(同書二〇二ページ).

横書きを縦書きに合わせるのならば,左上から下に(つまり字形を逆にして)書いてもよさそうなものだが,そしてじじつ有名な『大秦景教流行中国碑』(八世紀末頃)のシリア文字は上から下への縦書きに書かれているが,ここでの下から上へというのは奇妙な書き方をしたものである.

ところが,もう一つ,ごくふつうに下から上へ文字を書いている例が見つかった.北アフリカのベルベル人の一部が用いているティフナグ文字がそれで,古代のヌミディア文字の系譜を受けついでいる(この文字については筆者の「アフリカの文字――セム文明の投影」(月刊・「言語」別冊『アフリカの文化と言語』所収,大修館刊,を参照されたい).この文字が今日でも僅かながら使われていることは,森本哲郎著『タッシリ・ナジェール――遺跡との対話・2』(平凡社カラー新書)中にも書かれているが,このなかに岩壁に書かれたこの文字の写真が含まれている.これらを眺め,また他の文献をあたっているうちに,これらが下から上へ書かれていることに気づいたが,これは書き手が下方から,手のとどくだけ上方に書き,次にまた下方から書くことを示している.書き手によって身長は違うから,出発点を下端にしているわけで,半遊牧民のベルベル人の生活風景を連想させ,興味深い例であると言わねばならない.

下から上への書字方向が実用的に確立している例は,まずなさそうだが,上記の古代トルコ文字やティフナグ文字のような特殊な状況での事例はあるということになる.もしかすると曼荼羅などにも見られそうだが,たとえあったとしても特殊事情には違いない.原則として,言語に時間軸に沿った線状性 (linearity) があるのと同様に,書字方向には重力に依存する上から下という方向性があるといえるのではないか.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2016-02-12 Fri

■ #2482. 書字方向 (3) [writing][grammatology][medium][alphabet][direction_of_writing][hieroglyph][hebrew][aramaic]

「#2448. 書字方向 (1)」 ([2016-01-09-1]),「#2449. 書字方向 (2)」 ([2016-01-10-1]) に引き続いての話題.矢島(著)『文字学のたのしみ』の第11章「アルファベット文字体系と書字方向」 (pp. 189--200) を読んだ.今回はアルファベットに限定するが,その書字方向の変遷を簡単に追ってみたい.

アルファベット文字体系の起源については,「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]),「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1]) などで見てきたが,今なお謎が多い.しかし,エジプト聖刻文字 (hieroglyph) が直接・間接の刺激を与えたらしいことは多くの論者の間で一致している.

エジプト聖刻文字の書字方向は,右書きあり,左書きあり,縦書きありと必ずしも一定していなかったが,普通には右書きが圧倒的に多かったことは事実である.左書きでは,右書きの際の文字が鏡写しのように左右逆転しており,対称性の美しさを狙ったものと考えられる.聖刻文字の右書きについて,矢島 (193) は「なぜ右書きが優勢であったかについては容易に答えられないが,一般的に言えば,右ききが多いこの世で,右手に持った筆記具で右から左へ記号をしるすことはきわめて自然な行為ではなかったかと思える.メソポタミアの楔形文字体系で左書きが行なわれたのは,はじめ縦書きだった書字方向が左に九十度回転した形で書かれるようになったためであり,はじめから左書きが生じたのではない」と述べている.ただし,人間の右利き優勢の事実は,左書きを支持する要因として持ち出す論者もいることから,どこまで説得力を持ちうるかはわからない.

さて,このエジプト聖刻文字と後のアルファベットを結びつける鍵となるかもしれない文字体系として,ビブロス文字がある.これは音節文字であり,書字方向は右書きだった.一方,アルファベットの元祖の1つではないかと目される原シナイ文字は,縦書きか左書きが多い,ななめ書きなどもあり,全般として書字方向は一定していない.

これらの後に続いたフェニキア文字では,エジプト聖刻文字やビブロス文字と同様に,右書きが実践された.これがギリシア人の手に渡り,そこで母音文字が付け加えられ,ギリシア文字が生じた.したがって,初期ギリシア語でも右書きが行われたが,その後どうやらヒッタイト象形文字に見られるような牛耕式 (boustrophedon) の段階を経て,左書きへ移行したらしい.この左右転換の契機について,矢島 (195--96) は次のように推測している.

フェニキア文字がギリシア語の表記のために借用された時期(前九世紀頃?)には,このギリシア文字の書字方向は多くは右書きであり,時にはブストロフェドンのような中間的な形式もあったが,その後の数世紀のあゆみのうちに左書きに定着した.その理由ははっきりしないが,フェニキア文字では母音を記さない方式であったから一単語の字数が少なく(平均三?四文字),左右どちらから書いても判読にあまり困難がなかったと考えられるのに対し,ギリシア文字では母音を表記するようになった単語の字数がずっと増えているので,ブストロフェドン方式をやめて左書き方式になったと言えるのではなかろうか.

ギリシア文字からアルファベットを受け取って改良したエトルリア人も,右書きを標準としながらも,例外的に牛耕式や左書きも見られることから,ギリシア人の混乱を受け継いだように思われる.さらに,ローマン・アルファベットでも多少の混乱が見られたが,紀元前5世紀以降は,ギリシアでもローマでも左書きが定着した.その後,ヨーロッパの種々の文字体系が,この書字方向を維持してきたことは周知の通りである.

一方,フェニキア文字までの西セム系文字の「由緒正しい」右書きは,その後もヘブライ語,アラビア語,アラム=シリア語などへ継承され,現代に至る.アラム文字経由で中央アジアへ展開したウイグル文字,モンゴル文字,満州文字も,右書きの系統を受け継いだ.ただし,南や東方面へ展開したエチオピア文字,インド系諸文字,カフカス諸文字(アルメニア文字,グルジア文字)など多くは左書きで定着した.

これまで触れてこなかった変わった書字方向として,「ファイストスの円盤」に認められる「渦巻き方向」もあることを触れておこう.この未解読の文字は,どうやら渦巻きの外から内へ読まれたらしい.具象詩などにも,渦巻き方向の例がありそうだ.ほかに,日本語の色紙や短冊のうえの「散らし書き」も例外的な書字方向といえるだろう.もっとも,このような妙な書字方向は,実用性というよりは美的効果を狙ったものと思われる.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-02-11 Thu

■ #2481. Help yourself to some cake. における前置詞 to [preposition][syntax][dative][cognitive_linguistics][sobokunagimon]

石崎陽一先生のアーリーバードの収穫で,2月7日付けの記事として「help oneself to という表現における to について」という問題が扱われている.用いられる前置詞がなぜ to なのか,という問いは確かに素朴な疑問である.石崎先生の回答が的を射ており,よくまとまっているので,直接ご覧いただければ疑問は氷塊するが,ちょっとした付け足しとして言語学的,英語史的な側面からコメントしてみようと思う.

現代英語の help は日本語の「助ける」にぴったり対応するように感じられ,人を表わす直接目的語が続くのが自然という感覚がある.しかし,この目的語は古英語では対格(直接目的語)ではなく与格(間接目的語)や属格を取ったことから,原義としては「(人)に手を貸す」「(人)のために便宜を計る」「(人)の役に立つ」ほどだったと思われる.中英語までに与格は対格に形態的に融合してしまったために,現在,格の区別はほとんど感じられないが,help を用いる各種の語法や構文には,与格の風味が残っているように感じられる.上記のように中心的な意味は「(人)の役に立つ」という一般的なものであるから,具体的な通常の文脈では,何の役に立つのか,いかなる便宜なのか,どのように助けるのかについて補足情報が必要である.そこで,しばしば「help + 目的語」の後には種々の副詞句,前置詞句,不定詞句が続き,「?できるように人に手を貸してあげる」ほどを意味することになる.help him out (of the trouble), help her with her homework, help them across the street, help us (to) carry the luggage (see 「#971. 「help + 原形不定詞」の起源」 ([2011-12-24-1]),「#972. 「help + 原形不定詞」の使役的意味」 ([2011-12-25-1])) など.ここでは help の目的語たる人が,意味上,続く付加部と結びつけられる動作に対する動作主となっており,構文全体として「人が?することを手助けしてあげる」と統語意味的に再分析することが可能となる.換言すれば,help him out は he (be) out を手伝うのであり,help her with her homework は she (do) her homework を手伝うのであり,help them across the street は they (go) across the street を手伝うということになる.つまり,help の後には,Jespersen のいうネクサス関係 (nexus) が典型的に続く.このように考えると,飲食物の関わる Help yourself to some cake. などでは,you (come up) to some case を手伝う(この場合「自助」)ということになり,結果として「自由にお召し上がりください」の意味となることが分かるだろう.

OED で help ... to ... の構文の歴史を探ると,前置詞 to の目的語は,必ずしも飲食物に限らなかったようようである.中英語後期の Wycliffe がこの用法の初例として挙げられており,初期の例では to の目的語としては飲食物以外の物もあるし場所などもある.むしろ飲食物を目的語に取る用法は,近代英語期に,より一般的な上記の用法から発達したもののようだ(OED では飲食物の初例は1688年).

おもしろいのは,おそらく問題の飲食物での用法が十分に定着したからだろう,19世紀初頭に,飲食物を help の目的語に取り,人を to の目的語に取る,いわば help some cake to yourself 風の逆転語順が現われることである.

1805 Emily Clark Banks of Douro II. 191 A goose..which [she] carved and helped to every person that chose to have any of it.

これは,統語論や認知意味論でしばしば取り上げられる John loaded hay onto the truck. vs John loaded the truck with hay. にみられる目的語と前置詞句の交替現象を思い起こさせる(cf. 日本語の「ペンキを壁に塗る」と「ペンキで壁を塗る」).なお,統語的な transposition については「#1775. rob A of B」 ([2014-03-07-1]) も参照されたい.

この後,19世紀前半に動名詞形 helping が「盛りつけ;一杯」の意味の名詞として独り立ちしていくことにも触れておこう (cf. a second helping (2杯目,お代わり)).また,直接の関係はないが,Thomas Carlyle (1795--1881) の造語 self-help (自助,自立)が現われたのもたまたま同時期の1831年である.Samuel Smiles (1812--1904) の名著 Self-Help (1859) は,我が国では中村正直 (1832--98) が『西国立志編』 (1871) として翻訳し,明治期に啓蒙書としてベストセラーとなったが,考えてみれば「自立」の基本は「独りで食っていけること」である.help ... to ... の用法が飲食物に特化したのもうなずけるような気が・・・.

2016-02-10 Wed

■ #2480. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか (2) [imperative][exclamation][inflection][speech_act][verb][interjection][sobokunagimon]

[2016-02-05-1]の記事に引き続き,命令に動詞の原形が用いられる件について.先の記事の引用中にあったが,Mustanoja (473--74) が命令形と間投詞 (interjection) の近似に言及している.その箇所を引用しよう.

There is a striking functional resemblance between the imperative and the interjections. Both are functionally self-contained exclamatory expressions, both are little articulate (the singular imperative has no ending or has only -e, and the subject-pronoun is seldom expressed), and both are greatly dependent on intonation. In fact many interjections, primary and secondary, are used to express exhortations and commands (a-ha, hay, hi, harrow, out, etc. . . .), and many imperatives are used as interjections (abide, come, go bet, help, look . . . cf. present-day interjections like come on, go away, hear hear, say, say there, etc.)

さらに,Mustanoja (630--31) では,動詞の命令形が事実上の間投詞となっている例が多く挙げられている.

Brief commands, exhortations, and entreaties are comparable to interjections. Thus in certain circumstances the imperative mood of verbs may serve as a kind of interjection: --- abyd, Robyn, my leeve brother (Ch. CT A Mil. 3129); --- come, þou art mysbilevyd (Cursor App. ii 823); --- go bet, peny, go bet, go! (Sec. Lyr. lvii refrain); --- quad Moyses, 'loc, her nu [is] bread' (Gen. & Ex. 3331); --- help, hooly croys of Bromeholm! (Ch. CT A Rv. 4286; in this and many other cases help might equally well be interpreted as a noun). Somewhat similar stereotyped uses of the imperative are herken and listen, which occur as conventional opening exclamations in numerous ME poems (herkneþ, boþe yonge and olde; --- lystenyþ, lordynges . . . .

動詞による命令をある種の感情の発露としてとらえれば,動詞という品詞に属するという特殊事情があるだけで,それは確かに間投詞と機能的に似ている.そこで不変化詞であるかのように動詞の原形が用いられるというのは,不思議ではない.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2016-02-09 Tue

■ #2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか? [purism][lexicology][borrowing][emode][renaissance][inkhorn_term][cheke][aureate_diction]

「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) ,「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) などの記事で,初期近代英語の大量語彙借用の反動としての言語純粋主義 (purism) に触れた.確かに純粋主義者として Sir John Cheke (1514--57), Roger Ascham (1515?--68), Sir Thomas Chaloner, Thomas Wilson (1528?--81) などの個性の名前が挙がるが,Görlach (163--64) は,英国ルネサンスにおける反動的純粋主義については過大評価されてきたという見解を示している.彼らとて必要な語彙は借用せざるを得ず,実際に借用したのであり,あくまでラテン語やギリシア語の語彙の無駄な借用や濫用を戒めたのである,と.少々長いが,おもしろい議論なので,そのまま引用しよう.

Purism, understood as resistance to foreign words and as awareness of the possibilities of the vernacular, presupposes a certain level of standardization of, and confidence in, the native tongue. It is no surprise that puristic tendencies are unrecorded before the end of the Middle Ages --- wherever native expressions were coined to replace foreign terms, they served a different purpose to help the uneducated understand better, especially sermons and biblical paraphrase. Tyndale's striving for the proper English expression was still motivated by the desire to enable the ploughboy to understand more of the Bible than the learned bishops.

A puristic reaction was, then, provoked by fashionable eloquence, as is evident from aspects of fifteenth-century aureate diction and sixteenth-century inkhornism . . . . The humanists had rediscovered a classical form of Latin instituted by Roman writers who fought against Greek technical terms as well as fashionable Hellenization, but who could not do without terminologies for the disciplines dominated by Greek traditions. Ascham, Wilson and Cheke (all counted among the 'purists' in a loose application of the term) behaved exactly as Cicero had done: they wrote in the vernacular (no obvious choice around 1530--50), avoided fashionable loanwords and fanciful, rare expressions, but did not object to the borrowing of necessary terms.

Cheke was as inconsistent a 'purist' as he was a reformer of EModE spelling . . . . On the one hand, he went further than most of his contemporaries in his efforts to preserve the English language "vnmixt and vnmangeled" . . ., but on the other hand he also borrowed beyond what was necessary and what his own tenets seemed to allow. (The problem of untranslatable terms, as in his renderings of biblical antiquities, was solved by marginal explanations.) The practice (and historical ineffectiveness) of other 'purists', too, who attempted translations of Latin terminologies --- Golding for medicine, Lever for philosophy and Puttenham for rhetoric . . . --- demonstrates that there was no such rigorous puristic movement in sixteenth-century England as there was in many other countries during the eighteenth and nineteenth centuries. The purists' position and their influence on EModE has often been exaggerated; it is more to the point to speak of "different degrees of Latinity" . . . .

Görlach の見解は,通説とは異なる独自の指摘であり,斬新だ.中英語期のフランス借用語批判や,日本語における明治期のチンプン漢語及び戦後のカタカナ語の流入との関係で指摘される言語純粋主義も,この視点から見直してみるのもおもしろいだろう (see 「#2147. 中英語期のフランス借用語批判」 ([2015-03-14-1]),「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1])).

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2016-02-08 Mon

■ #2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性 [pragmatics][syntax][word_order][speech_act][emode][subjunctive][auxiliary_verb][optative][hortative][may]

「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]) の最後で触れたように,may 祈願文と let 勧告文には類似点がある.いずれも統語的には節の最初に現われるという破格的な性質を示し,直後に3人称主語を取ることができ,語用論的には祈願・勧告というある意味で似通った発話行為を担うことができる.最後の似通っている点に関していえば,いずれの発話行為も,古英語から中英語にかけて典型的に動詞の接続法によって表わし得たという共通点がある.通時的には,may にせよ let にせよ,接続法動詞の代用を務める迂言法を成立させる統語的部品として,キャリアを始めたわけだが,そのうちに使用が固定化し,いわば各々祈願と勧告という発話行為を標示するマーカー,すなわち "pragmatic particle" として機能するに至った.may と let を語用的小辞として同類に扱うという発想は,前の記事で言及した Quirk et al. のみならず,英語歴史統語論を研究している Rissanen (229) によっても示されている(松瀬,p. 82 も参照).

The optative subjunctive is often replaced by a periphrasis with may and the hortative subjunctive with let:

(229) 'A god rewarde you,' quoth this roge; 'and in heauen may you finde it.' ([HC] Harman 39)

(230) Let him love his wife even as himself: That's his Duty. ([HC] Jeremy Taylor 24)

Note the variation between the subjunctive rewarde and the periphrastic may . . . finde in (229).

Of these two periphrases, the one replacing hortative subjunctive seems to develop more rapidly: in Marlow, at the end of the sixteenth century, the hortative periphrasis clearly outnumbers the subjunctive, particularly in the 1 st pers. pl. . ., while the optative periphrasis is less common than the subjunctive.

ここで Rissanen は,may と let を用いた迂言的祈願・勧告の用法の発達を同列に扱っているが,両者が互いに影響し合ったかどうかには踏み込んでいない.しかし,発達時期の差について言及していることから,前者の発達が後者の発達により促進されたとみている可能性はあるし,少なくとも Rissanen を参照している松瀬 (82) はそのように解釈しているようだ.この因果関係や時間関係についてはより詳細な調査が必要だが,一見するとまるで異なる語にみえる may と let を,語用(小辞)化の結晶として見る視点は洞察に富む.

関連して祈願の may については「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]) を,勧告の let's の間主観化については「#1981. 間主観化」 ([2014-09-29-1]) も参照.

・ Rissanen, Matti. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-02-07 Sun

■ #2477. 英語にみられる20進法の残滓 [french][old_norse][numeral][etymology]

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]) でちらっと触れたが,英語にも score という単位で20を底とする数え方がある.聖書に基づく表現 threescore years and ten は人間の寿命としての70年のことであり,Abraham Lincoln による The Gettysburg Address の出だしの,Four score and seven years ago (87年前)という表現は広く知られている.これらの例が示すとおり,20個1組の単位としての score は単複同形であり,複数形に -s を採らない (see 「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1])) .この score の使用は確かに現在では古風で周辺的といえるが,20を底とする発想が英語の言語文化に存在してきたことは確かである.

score の語源は,英語ではなく古ノルド語にある.OED の score, n. によれば,古ノルド語の女性強変化名詞 skor (notch, tally, the number of twenty) が,後期古英語に同じく女性強変化名詞 scoru として借用されたものである.ゲルマン語根 *skurō,印欧語根 *(s)ker- に遡り,原義は「切る」である (cf. shear, share) .数字の記録のための割り符 (tally) に,20ごとに1つの切れ込みを入れていった慣習に端を発するのではないかという.OED 曰く,"[Presumably from the practice, in counting sheep or large herds of cattle, of counting orally from 1 to 20, and making a 'score' (sense 9 [=tally]) or notch on a stick, before proceeding to count the next twenty.]" .この語源から推し量るに,もともとの英語文化に20進法の発想があったというよりは,古ノルド語文化の影響下でそれを部分的に用いることになったというほうが妥当なようである.

なお,OED による古英語からの初例は,"[a1100 Bury St. Edm. Rec. in A. S. Napier Old Eng. Glosses 56 Þæt is..v scora [glossed quinquies uiginti] scæp..& viii score [octies uiginti] æcere gesawen.]" として挙げられている.初例におけるラテン語 viginti の訳語として score が当てられているのも示唆的ではある.中英語以降も,例には事欠かない (cf. MED の scōr(e (n.)) .

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]) の記事で,フランス語の vingt や quatre-vingts にみられる20進法の発想が言語接触に起因するという説があることを示唆した.問題の言語接触の相手は,一説にはノルマン人,一説にはケルト人であるとされ,いまだ定説はないようだが,もし前者であれば問題の言語はおそらく古ノルド語という解釈になるのだろう.この諸説に関して,Académie Française の Questions de langue に言及があるので,参照されたい.このHPを教えてくださった,中央大学のフランス語の先生に感謝いたします. *

2016-02-06 Sat

■ #2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件 [imperative][subjunctive][verb][inflection][speech_act]

昨日の記事「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1]) の内容と密接に関わるものとして,標記の問題がある.英語史では,動詞の単数系列の命令形と接続法現在形が,形態的に融合してきた経緯がある.それと並行して,両者の機能,すなわち命令ととりわけ勧告の発話行為 (speech_act) もが融合してきたという経緯があり,現代英語においては,もはや形態においても機能においても,かつてあった区別が不明瞭となるに至っている.両者の融合への道筋は,1つには間接的な観点から記述することができる.命令形は,昨日の記事で述べたように,語根形(無屈折形)へ向かいやすかったし,一方,接続法現在は形態・機能的に衰退し,結果として直説法現在へ呑み込まれた.

しかし,命令形と接続法現在形の融合は,より直接的に両者の機能的な類似によって促進されたとも論じられるかもしれない.とりわけ勧告・忠告・奨励を表わすのに用いられる接続法については,それが機能上命令という発話行為に近似していることは容易に理解できるだろう.

昨日の記事で引用した Fischer (249) は,上記の点について次のように述べている.

In Middle English the forms of the imperative singular and the subjunctive present singular coalesced . . . . In function, the hortatory subjunctive and the imperative were practically similar already in Old English, where one finds them used side by side . . . . In the plural there was still a morphological distinction . . . when the subject pronoun did not immediately follow the verb. This situation was not to last, as the hortatory subjunctive was on its way out. . . . By the middle of the fifteenth century the plural imperative ending disappears.

この Fischer の発言は,2人称の単複両系列において命令法と接続法の融合が形態ベースであるとともに機能ベースでもあったことを示唆しているように読める.

複数系列の命令形についても,単数系列と同様に,15世紀半ばまでには無語尾となっていたとあるが,確かにその前段階の Chaucer 辺りでは,歴史的な単複の形態的区別がすでに事実上の自由変異と化している.例えば,Chaucer (CT III.186--7 [2:186--7]) では "Telle forth youre tale, spareth for no man,/ And teche us yonge men of youre praktike." などと語尾の有無が目まぐるしく切り替わっている.

さらに時代を遡って古英語の様子をみてみると,Traugott (185) は,命令法と接続法の機能的区別は,9世紀末までにはおよそ失われつつあったとしている.

Because the imperative and subjunctive contrast morphologically, we assume that there was a difference in meaning, at least in early OE times, between more and less directive, more and less wishful utterances. By the time of Alfredian OE this difference was losing ground in many registers; charms, medical prescriptions and similar generalised instructions are normally in the subjunctive.

これらの見解を総合すると,問題の融合は,やはり形態ベースであると同様に機能ベースでもあったと考えるのが妥当かもしれない.

・ Fischer, O. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. N. Blake. Cambridge, CUP, 1992. 207--398.

・ Traugott, Elizabeth Closs. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 168--289.

2016-02-05 Fri

■ #2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか [imperative][exclamation][inflection][speech_act][verb][interjection][sobokunagimon]

標題は,英語の命令文に関して,「#2289. 命令文に主語が現われない件」 ([2015-08-03-1]) と並んで,長らく疑問に感じていることである.

歴史的には,命令形と不定形は別個のものである.例えば,古英語の「行く」を表わす動詞について,2人称単数への命令は gā,2人称複数への命令は gāþ,不定形は gān であり,それぞれ形態は異なっていた.中英語以降,これらの屈折語尾が水平化し,形態的に軒並み go へと収斂した.

このような歴史的背景はあるにせよ,現代英語を共時的な観点から眺めれば,典型的な命令に用いられる動詞の形態は,いわゆる原形(不定形)の形態と完全に一致している.したがって,通時的な観点を抜きに記述するのであれば(そしてそれは母語話者の文法を反映していると思われるが),命令形と原形という用語を区別する必要はなく「命令には動詞の原形を用いる」と言って差し支えない.もしこれが真に母語話者の共時的感覚だとすれば,原形の表わす不定性と命令の機能が同一の形態のなかに共存していることに関して,認知上どのようにとらえられているのだろうか.

この問題について,松瀬 (83) で参照されていた Fischer (249) のコメントに当たってみた.

The imperative has a tendency to become invariant in form (this happened also in other Germanic languages), because it functions like a self-contained, exclamatory expression. Mustanoja (1960: 473) compares its function to that of (invariable) interjections. In an example like,

(109) Help! Water! Water! Help, for Goddes herte! (CT I.3815 [1:3807])

help is as much an interjection as an imperative.

命令と感嘆はある種の感情の発露として機能的に似通っており,それゆえに裸の語根そのもの(英語の場合には,すなわち原形)が用いられると解釈できるだろうか.細江 (157) が感嘆文との関連で述べている言葉を借りれば,このような語根形は「言語が文法的形式にとらわれず,その情の急なままに原始的自然の言い方に還元された」ものととらえることができる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

・ Fischer, O. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. N. Blake. Cambridge, CUP, 1992. 207--398.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2016-02-04 Thu

■ #2474. 数字における「底の原理」 [numeral][world_languages]

昨日の記事「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]) では,フランス語の数詞体系の一部にみられる20進法の原理について取り上げた.イフラーの『数字の歴史』を手にとってパラパラと眺めていると,世界には実に様々な数え方があるものだと思い知らされる.諸言語の数詞体系の背後にある10進法,5進法,20進法,60進法などの考え方は「底の原理」と呼ばれるが,なぜこのように多様な底が生まれてきたのだろうか.

人間が数を抽象化する際には,基数の原則と序数の原則という2つの原則がありうる.基数の原則とは,単位1を表わすもの(たとえば棒線)を必要な数だけ単純に並べていくという発想である.きわめて単純な方法だが,表わす数が大きくなると当然ながら単純さよりも不便さが上回ってくる.対して,序数の原則とは,1から順に増えていく整数に対して互いに独立した別個の記号をあてがう方法である.例えば,私たちの常用しているアラビア数字は,<1>, <2>, <3> などの間に互いに自明な形態的関連が見いだされないため,序数の原則に基づいているといえる.序数の原則は効率はよさそうだが,数と数字の対応関係を暗記しなければならないという短所がある.

このように両原則には一長一短あるため,実際には両者の長所が最大限に活かされるような形で数詞体系が構成されてきた.数個ほどの数に対して互いに独立した記号をあてがい,大きい数はそれらの記号を特定の順序で並列させる「桁」の概念を導入したわけだ.実用目的も考慮して,人間の頭に暗記を強いることのできるのは,せいぜい数個から数十個の間にとどまり,これが10進法や20進法などの底を生み出したのだろう.

したがって,世界の数詞体系に多様性があるとはいっても,大多数の言語に観察される「底」は,上に挙げたような数種類に限られるのが現実である.だが,3進法,7進法,18進法などがまず見られないのに対して,10進法,5進法,20進法,60進法などが比較的よく見られるのはなぜだろうか.

10進法はとりわけ普遍的である.これは,間違いなく人間の指の数と関係する.通常は両手の指を用いて数えるだろうから10進法が発達したのは自然だが,片手5本指で数えるということも突飛ではない.したがって,5進法も容易に理解できる.重要なのは,10進法にせよ5進法にせよ人間の偶然の解剖学的な特徴に依存しているにすぎず,数学的な利点は特に認められないということだ.数学的に考えるならば,約数の多い12や素数たる7などのほうが優れていると論じることもできるのだ.しかし,指はなにより人間の体についている身近な存在であり,しかも序数の原則に伴う暗記の負担を考慮すると,10という底はそれなりにバランスがとれているという利点がある.こうして,10はきわめて普遍的な底となっていると考えられる.

足指も含めて考えると,20進法という発想も悪くないように思われる.昨日の記事でも触れたように,実際にケルト語,アステカ語,マヤ語などでは歴史上の早い時期から20進法のアイディアをもっていた.しかし,上述の暗記の負担はぐんと大きくなる.したがって,20進法を採るにせよ,数詞の語形成においては部分的に10進法などが前提とされていることも多い.例えば,昨日の記事で解説したように,ラテン語 viginti (20) は語源的には2と10を表わす語に分解される.

最後に,シュメール語などにみられる60進法を考えよう.60の底では暗記の負担が尋常でないことは容易に察せられるし,実際には補助的なより小さい底も導入しているのだが,60進法には天文学や数学などの学術的観点から有益な側面があるようだ.イフラーが様々な説を紹介している.60は「最も多くの約数を含んだ数の中では最も小さく,最も扱いやすいものである」 (42) とか,「1年間の日数は,端数をとれば360であり,おそらくそれによって円の360度分割が行なわれたのであろうし,また円の6分の1の弦が半径に等しいという事実から,この数によって円を6分割することが行なわれ,その結果60という数が優勢になったのだろう」 (42) とか,「正三角形が形づくる角を10等分することによって平面の60等分が行なわれた」 (42) とか,「60が底として選ばれたのは二つの民族の結合から生じたことで,一方の民族が十進法を,他方が手指を使う特殊なやり方でしかも6に基づいた方式をもたらした」 (43) など.しかし,これらの説のいずれも,確たる計量法的根拠を与えているとはみなせず,60進法の由来について定説はないというべきである.

イフラーは詳しく扱っていないが,言語のなかには12進法の発想をもつものもあり (cf. dozen) ,これは上記の60進法と関連するのではないかと想像される(イフラー,p. 42).

・ イフラー,ジョルジュ(著),松原 秀一・彌永 昌吉(訳) 『数字の歴史 人類は数をどのようにかぞえてきたか』 平凡社,1988年.

2016-02-03 Wed

■ #2473. フランス語にみられる20進法の残滓 [french][latin][numeral][indo-european][contact][etymology]

フランス語の数詞体系が複雑であることはよく知られている.1例として,vingt (20) は,80を表わす quatre-vingts 「4つの20」にも見られるように,独立した単位を形成している.これはかつての20進法の名残といわれる.英語でも,古風な表現として three scores (60) のように20を単位とする score という語があるが,個別的で周辺的な20進法の事例にすぎない.フランス語などよりも体系的に20進法の数詞体系を保持しているのは,ヨーロッパではケルト語系のみだが,世界を見渡せばアステカ語が厳密な20進法の数詞体系をもつことが知られている.20を底とする数え方は,人間の手足の指の数に基づくと考えられる.

フランス語でも,20進法の残滓は,時代を遡れば現代よりも広範に見られたようだ.イフラー (37--38) は古いフランス語を引き合いに出し,次のように述べている.

ラテン語と同じくフランス語では <vingt (20)> という語の形は(ラテン語では viginti,後期ラテン語では vinti),20をもとにして数えた伝統の名残をなしている.なぜなら,この語は明らかに <deux (2)> (duo), <dix (10)> (decem) とは無関係だからである.それに,古いフランス語では,現代フランス語の quatre-vingts (80) のような形〔訳者註:〈四つの20〉の意味〕が,かなりたくさん見られた.例えば60, 120, 140は,一般に trois-vingts (三つの20),six-vingts (六つの20),sept-vingts (七つの20)と言われていた.そうしたわけで,パリ市の220名の警察官隊の通称が,〈11の20人隊 Corps des Onze-Vingts〉となったのである.さらに,ルイ9世治世下の13世紀,盲目の老兵300人を収容するため建てられた病院には,〈15の20人病院 Hôpital des Quinze-Vingts〉という奇妙な名が付けられた(このまま現在に至っている).

引用内の記述によれば,ラテン語 viginti は,duo (2) とも decem (10) とも無関係とされているが,再建された印欧祖語形 *wīkmtī は,*wi- (two) + *dkmt- (ten) に遡るので,実は語源的に無関係ではない.ただし,共時的な機能としては,2とも10とも関連づけられて解釈されてはいなかったと思われるので,やはりラテン語 viginti やフランス語 vingt は事実上独立した単位としてみてよい.なお,英語の vicennial (20年の)は,2と10のそれぞれの語根に現われる子音(字) (v, c) を保持している.

フランス語に部分的ながらも20進法の数詞体系が含まれているのは,いかなる理由によるのか.その歴史については詳しく調査していないが,言語接触に帰する諸説が唱えられてきたようだ.

英語史に関わる他の数詞の問題に関しては,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]),「#2240. thousand は "swelling hundred"」 ([2015-06-15-1]),「#2285. hundred は "great ten"」 ([2015-07-30-1]),「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]),「#2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2)」 ([2015-08-18-1]) を参照.

・ イフラー,ジョルジュ(著),松原 秀一・彌永 昌吉(訳) 『数字の歴史 人類は数をどのようにかぞえてきたか』 平凡社,1988年.

2016-02-02 Tue

■ #2472. アフリカの英語圏 [demography][world_englishes][new_englishes][esl][map][timeline][pidgin][creole][standardisation][africa]

「#2469. アジアの英語圏」([2016-01-30-1]) に引き続き,今回はアフリカの英語圏の人口統計について.Gramley (307, 309, 311) の "Anglophone Southern African countries", "Anglophone West African countries", "Anglophone East African countries" の表を掲載しよう. * *

| country | significant UK contact | colonial status | independence | total population | English speakers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| percentage | total number | |||||

| Botswana | 19th century | 1885 | 1966 | 1,640,000 | --38% | 630,000 |

| Lesotho | protectorate | 1966 | 1,800,000 | --28% | 500,000 | |

| Malawi | 1878 | 1891 | 1964 | 13,000,000 | --4% | 540,000 |

| Namibia | 1878 | 1920 (S. Afr.) | 1990 | 1,800,000 | --17% | > 300,000 |

| South Africa | 1795 | 1795 | 1910 | 47,850,000 | > 28% | 13,700,000 |

| Swaziland | 1894 | 1902 (UK) | 1968 | 1,140,000 | --4.4% | 50,000 |

| Zambia | 1888 | 1924 | 1953, 1964 | 13,000,000 | --15% | --2,000,000 |

| Zimbabwe | 1890 | 1923 | 1953, 1980 | 13,300,000 | --42% | 5,550,000 |

| Cameroon | 1914 | 1916 | 1960 | 18,500,000 | --42% | 7,700,000 |

| Gambia | 1661, 1816 | 1894 | 1965 | 1,700,000 | --2.3% | 40,000 |

| Ghana (formerly gold coast) | 1824, 1850 | 1874, 1902 | 1957 | 23,480,000 | --6% | 1,400,000 |

| Liberia | USA 1822 | none | 1847 | 3,750,000 | --83% | 3,100,000 |

| Nigeria | 1851 | 1884, 1900 | 1960 | 148,000,000 | --53% | 79,000,000 |

| Sierra Leone | 1787 | 1808 | 1961 | 5,800,000 | --83% | 4,900,000 |

| Kenya | 1886 | 1895, 1920 | 1963 | 39,000,000 | --9% | 2,700,000 |

| Tanzania | 1880s | 1890, 1920 | 1961 | 42,000,000 | --11% | 4,000,000 |

| Uganda | 1860s | 1888, 1890 | 1962 | 31,000,000 | --10% | 2,500,000 |

South Africa や Nigeria の存在感が群を抜いていることがわかる.

これまで一覧してきたアフリカやアジアの英語圏で用いられている英語は,実際上ほぼすべて ESL と考えてよい.南アフリカでは一部 ENL が行われていたり,他の地域でクレオール英語が行われているところもあるが,現実的には ESL 地域と呼ぶにふさわしい.これらの多くの国・地域の英語使用について共通しているのは,その土地独自の英語が "endonormative" な方向で社会的な地位を得て,制度化しつつあることである.Gramley (306) は次のように解説している.

In most of these countries a kind of indigenization or nativization is currently taking place, a process in which the domains of the language are expanding and in which increasingly endonormative standards are becoming established for usages which were once stigmatized as mistakes. This is opening the way to wider use of English in creative writing and to the institutionalization of local forms in schools, the media, and government . . . . English may well still be far from being a language of the emotions among the vast majority of its users; indeed, the institutionalization of English may be making it ever more difficult for those without English to close the social gap between "the classes and the masses." All the same, English is more and more firmly a part of everyday linguistic experience.

これら "New Englishes" の使用に関する歴史社会言語学的な事情については「#1255. "New Englishes" のライフサイクル」 ([2012-10-03-1]) を参照されたい.また,アフリカの英語圏のいくつかの地域については,「#343. 南アフリカ共和国の英語使用」 ([2010-04-05-1]),「#412. カメルーンの英語事情」 ([2010-06-13-1]),「#413. カメルーンにおける英語への language shift」 ([2010-06-14-1]),「#514. Nigeria における英語の位置づけ」 ([2010-09-23-1]) で取り上げてきたので,そちらをご覧ください.Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイトより,こちらの解説PDFファイルのなかの "colonial expansion into West Africa" の記事も有用.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2016-02-01 Mon

■ #2471. なぜ言語系統図は逆茂木型なのか [family_tree][indo-european][metaphor][conceptual_metaphor][cognitive_linguistics][historiography]

言語系統図に限らないが,いわゆる系統図では,過去のものが上方に描かれ,そこから現在に向かって枝が下へ降りてくるのが通例である.写本の系統図 (stemma),文法の構造木,生物の系統図,家系図など,いずれもこの方向だ.別名,樹形図とも呼ばれ,木になぞらえられるわりには,それは逆茂木なのである.多くの人はそれに見慣れているが,よく考えてみるとなぜそうなのかという疑問が生じる.試みに「#1339. インドヨーロッパ語族の系統図(上下反転版)」 ([2012-12-26-1]) で通常の印欧語族の系統図を上下反転させたものを提示してみたが,見慣れないと変な感じがする.

認知言語学でいわれる概念メタファー (conceptual metaphor) によれば,通言語的によく観察される認知パターンの1つに "EARLIER IS UP" がある.日本語で「過去にさかのぼる」「時代をくだる」というように,古いほうが上で,新しいほうが下という感覚がある.この認識の根源には,川の流れ,さらに敷衍すれば重力の方向性があるだろう.山腹にあった水は,数時間後には山裾まで流れてきているはずである.川の水を念頭におけば,時間的に先行するものは上,後続するものは下というのは,ごく自然な認知の仕方である.

川の流れや重力のような物理法則に則った自然物についていえば,"EARLIER IS UP" の概念メタファーは成立するが,一方,時間とともに成長する生物を念頭におくと,むしろ "LATER IS UP" という概念メタファーもあり得るのではないか.成長すれば,その分背が高くなるからである.人間や動物だけでなく,問題の樹木もどんどん背丈が伸びていくわけであり,根っこのある下方が古く,梢のある上方が新しいという認知法があってもよさそうだ.

したがって,概念メタファーに依拠する限り,理屈上,言語系統図は両方向に描かれうるはずだが,実際には逆茂木型に描かれるのが普通である.ただの慣習といえばその通りだろうが,その慣習が定まった契機は何だったのだろうか.

以下は憶測である.まず,先祖(過去のもの)を上に祀るという意味合いがあるのではないか.これは,先代の人々,年長者を持ち上げるという発想だ.これは東アジア的な儒教の発想であると言われそうだが,とりわけ儒教的であるというにすぎず,やはり直感的に理解されるくらいには普遍的であると思う.古いもの,年上の者は偉い,だから上に位置すべきなのだ,ということだ.政治的には,過去の栄光を強調し,そこから現在に連なる威信を間接的に示唆する,という効果もあるだろう.結果としては,過去を介した現在の強調となっているように思われる.

このように述べた一方で,縁の下の力持ち,土台の重要さという発想もある.むしろ下に位置するものが上にあるすべてのものを支えている,だから下もののが偉いのだ,という考え方である.こちらは,むしろ現在を介した過去の強調という色彩が強いように感じられるが,どうだろうか.

どちらを上にして言語系統図を描くかという問題は,言語観や歴史観に関わる問題である.関連して,この観点から英語史記述について論考した「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]),「#1340. Strang の英語史の遡及的記述」 ([2012-12-27-1]) を参照されたい.

また,言語を樹木その他に喩えることについて様々な見解があるので,「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1722. Pisani 曰く「言語は大河である」」 ([2014-01-13-1]),「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) 辺りの記事をご覧頂きたい.

今回の記事は,上下方向の概念メタファーを研究している学生からインスピレーションを得て,執筆した(ありがとう!).

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow