2025-03-06 Thu

■ #5792. 「言語変化の要因とそのメカニズム」 --- 『言語の事典』の1節より [language_change][saussure][synchrony][diachrony][sociolinguistics][acquisition][linguistics][writing][grammatology][medium][spelling_pronunciation_gap][contact][ranuki][causation][how_and_why][multiple_causation]

『言語の事典』を眺めていたところ,言語変化 (language_change) という私の関心分野に関する様々な記事が目に飛び込んできた.言語変化については私も本ブログその他で様々に考えてきたが,研究者が10人いれば10通りの言語変化観がある.今回は『言語の事典』の pp. 560--62 に記載されている,乾秀行氏による「言語変化の要因とそのメカニズム」と題する1節を引用する.

*言語変化の要因とそのメカニズム

ことばは時の流れの中で変化し続けるものであり,仮に共時レベルでその変化に気づいた場合にはたいてい「ことばの乱れ」として捉えられ,非難の対象となる.しかし,たとえば平安時代の文学作品や,英単語の文字と発音のずれなどを見れば,言語変化は誰の目にも明らかである.したがって,まずことばは変化するのがあたりまえであるという出発点に立って言語現象を見ていくことが肝要である.かつてソシュール(Ferdinand de Saussure, 185--1913)が『一般言語学講義 (Cours de linguistique générale)』の中で通時言語学 (diachronic linguistics) と共時言語学 (synchronic linguistics) は別々に研究すべきであると述べたのは,あくまで当時の青年文法学派の徹底した音法則の探求に警鐘を鳴らすためであったと思われるが,どんな言語でもさまざまなレベルで常に変化の進行段階にあるので,共時的研究を行なう場合でも常に通時的な視点を持ち続けることが大切である.

ではなぜことばは変化するのであろうか.内的要因としては子供の言語習得の過程,社会的変異,外的要因としては言語接触が考えられる.子供は大人の教少ない発話を聞きながら短期間のうちに言語の文法体系を獲得するが,大人になってからはそれほど簡単には変化しない.つまり子供の言語習得の過程に言語変化の要因が潜んでいると思われる.また日常の言語現象の中に潜むさまざまな社会的変異や揺れが,次の世代にどのような形で採用されていくのか予断を許さないけれども,たとえば東京語の「ガ行鼻濁音」がいずれは「ガ行音」との合流へと向かい,「見れる」「食べれる」などの「ら抜き言葉」は定着していくのかもしれない.この分野の解明には「言語習得」や「社会言語学」の研究成果が不可欠といえる.一方,言語接触による言語変化は,地理的に隣接する言語間などで発生し,二言語使用あるいは多言語使用におけるコード間の干渉によって誘発される.詳細については後述する.

さて共時レベルで言語変化の過程に気づくこともあるけれども,言語変化は百年,千年単位で見た場合によりいっそうはっきりと認識される.その時代差を観察するためには過去の文献資料が不可欠である.つまりそのような文献資料があって初めて言語変化の要因とそのメカニズムの解明が可能になるといえる.言語の史的研究が印欧語において大きく発展したのも,他の語族に比類ない文献記録が数多く存在したからである.ただし文字言語は音声言語に比べて保守的であるなど,必ずしも当時の日語がそのまま記録されているわけでない点に留意することも必要である.

この短い文章のなかに,言語変化論の最も重要な点が濃密に詰め込まれている.最重要な点のすべてを網羅しているわけではないものの,この密度は驚くべきだ.私が最も価値あると判断する5点を抜き出そう.

(1) 「ことばは変化するのがあたりまえであるという出発点に立って言語現象を見ていくことが肝要である」

(2) 「共時的研究を行なう場合でも常に通時的な視点を持ち続けることが大切である」

(3) 「なぜことばは変化するのであろうか.内的要因としては子供の言語習得の過程,社会的変異,外的要因としては言語接触が考えられる」

(4) 「この分野の解明には「言語習得」や「社会言語学」の研究成果が不可欠といえる

(5) 「文字言語は音声言語に比べて保守的であるなど,必ずしも当時の日語がそのまま記録されているわけでない点に留意することも必要である」

・ 乾 秀行 「言語変化」『言語の事典』 中島 平三(編),朝倉書店,2005年.560--82頁.

2024-08-02 Fri

■ #5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点 [historiography][japanese][hel][dialect][variety][diachrony][standardisation][oe][review]

今年4月に出版された日本語史の新著です.Voicy heldio の先日の配信回「#1158. 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.」で簡単に紹介しました.

序章から重要な議論が様々に展開しているのですが,ここでは pp. 9--10 より1段落を引用します.

これまでは,奈良時代の日本語について「音声・音韻」「語彙」「統語(文法)」「文字・表記」のように,分野を分けて記述し,平安時代,鎌倉時代も同様に記述していくというやりかたがとられてきた.奈良時代,平安時代はたしかにある時間幅をもっているので,それぞれを別の「共時態」とみることはできる.しかしそれをつなげてとらえていいかどうかはわからないともいえる.なぜならば,奈良と京都では,空間が異なるからだ.つまり奈良時代の日本語と思っている日本語はいわば「奈良方言」であり,平安時代の日本語と思っている日本語はいわば「京都方言」であり,異なる方言なのだから違うのは当たり前という可能性が完全には排除されていないからだ.こうした語り方が不都合とまではいえないかもしれないが,そうしたことにも目を配る必要がある.しかし,あまりそうした配慮はなされてきていないと思われる.

この指摘は日本語史のみならず英語史にもそのまま当てはまる点で,注目に値します.英語史でも,古英語期の「標準語」はイングランド南西部のウェストサクソン方言でしたが,後期中英語期以降のそれは,イングランド南東部を基盤としつつ他の方言特徴も取り込んだロンドン方言となりました.

古英語と後期中英語の言語的差異を説明する際に,通時的な変化を思い浮かべるのが普通だと思います.しかし,比べているのが古英語のウェストサクソン方言と後期中英語のロンドン方言だということに注意する必要があります.問題の差異は,通時的変化ではなく方言差を反映している可能性があるのです.もちろん通時的変化と方言差の両方が関わっているケースも多いでしょう.ポイントは,時間軸だけではなく空間軸をも考慮しなければならないということです.これは○○語史を読む際に常に注意したい点です.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がないことばの歴史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2024年.

2023-08-21 Mon

■ #5229. 古英語期中に人名のトレンドは変わったか? [oe][anglo-saxon][onomastics][name_project][personal_name][diachrony][bede][domesday_book][by-name]

連日,古英語期における名前に注目している.古英語期と一口にいっても数世紀の長さにわたる時代なので,その内部で通時的変化があったとしてもおかしくない.人名の名付けにトレンドがあることは現代の英語でも日本語でもよく知られている通りであり,古英語期にもその時々の流行があったとしても驚かないだろう.

Clark (461) は,Bede により731年に著わされた Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (= Ecclesiastical History of the English People) と William I が1086年に作らせた土地台帳 the Domesday Book における人名を比較し,名付けの傾向の通時的変化らしきものについて次のように述べている.

Although neither sample can be taken fully to represent contemporary usages, it is no accident that in detail the recorded stocks differ, with deuterotheme usages similar but only half the protothemes in common. Even with allowance for the greater number of name-bearers represented in DB, overall variability seems little reduced. Some change of custom has none the less taken place: the fairly even seventh-century frequency-pattern has given way to a markedly uneven one, with many names occurring just once or twice but a particular few, such as Ælfrīc, Godrīc, Godwine, Lēofwine and Wulfrīc, having each a multitude of bearers distinguished from one another by by-names (a similar pattern appears in the names of Suffolk peasants of probably ca 1100 . . .). This development parallels those seen in continental West-Germanic communities. . . .

必ずしも明確な通時的変化であるとして強調しているわけではないが,Clark は後期古英語にかけて人名の多様性が増してきたと分析していることがわかる.一方で,旧来の主要な少数の名前は残っており,同名の場合には別の要素 (by-names) を付け加えることにより区別されるようになってきたという.

名付けの流行の変化の背後に何があったのか,気になるところだ.「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]) を参照.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2022-03-02 Wed

■ #4692. 類型論の3つの問題,および類型論と言語変化の関係について [typology][diachrony][language_change][how_and_why]

類型論 (typology) は,通言語的にみられる言語普遍性や普遍的傾向を扱う分野である.類型論が研究対象とする分野は多岐にわたるが,同分野の入門書を著わした Whaley (28) は3つの点を指摘している.

The starting point for all typology is the presupposition that there are recurrent structural patterns across languages that are not random or accidental. These patterns can be described in statements called language universals.

Once one grants this simple assumption, myriad questions arise. . . . [T]ypologists explore both absolute properties of language and probabilistic properties. In addition, they are concerned with the connections between two or more properties.

A second key question about universals is "How are they determined?" . . . . For now, it is sufficient to say that this question has become central to typology in the past few decades, and its answer has profound implications, particularly for universals that are based on statistical probability.

The final basic question that concerns modern typology is "How are universals explained?" A protracted debate over issues of explanation has been occurring since the 1950s. The most acrimonious elements of the debate have concerned the relationship between diachrony and synchrony (i.e., to what degree does an explanation require reference to past stages of a language?) and the need to go outside the language system itself in forming satisfying explanations . . . .

ここに挙げられている類型論上の3つの関心は,それぞれ類型論上の特徴に関する What, How, Why の問いととらえてよいだろう.

歴史言語学の立場からは,とりわけ3つめの Why の問題が,通時態が関わってくる点で重要である.類型論と言語変化の関係を巡る問題について,Whaley (25--26) の説明を聞こう.

Another characteristic trait of modern typology that is represented well in Greenberg's work is a focus on the ways that language changes through time . . . . Greenberg's interest in diachrony was in many ways a throwback to the earlier days of typology in which historical-comparative linguistics predominated. The uniqueness of Greenberg's work, however, was in his use of language change as an explanation for language universals. The basic insight is the following: Because the form that a language takes at any given point in time results from alterations that have occurred to a previous stage of the language, one should expect to find some explanations for (or exceptions to) universals by examining the processes of language change. In other words, many currently existing properties of a language can be accounted for in terms of past properties of the language.

類型論という基本的には共時的な視点をとっている巨大な分野に,さらに通時的視点を投入するとなると,なかなか壮大な議論になっていきそうだ.

・ Whaley, Lindsay J. Introduction to Typology: The Unity and Diversity of Language. Thousand Oaks: Sage, 1997.

2021-10-23 Sat

■ #4562. 通時態は共時態に歴史的与件を提供する [saussure][diachrony][language_change][sociolinguistics][link]

ソシュール以来,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の関係を巡る論争は絶えたためしがない.本ブログでも,この話題について様々に議論してきた.

・ 「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1])

・ 「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1])

・ 「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1])

・ 「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1])

・ 「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1])

・ 「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1])

・ 「#2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態」 ([2016-04-25-1])

・ 「#3264. Saussurian Paradox」 ([2018-04-04-1])

・ 「#3508. ソシュールの対立概念,3種」 ([2018-12-04-1])

言語にアプローチする2つの態に関して私の考えるところによれば,通時態は共時態に歴史的与件を提供するものではないか.歴史的与件とは,その時点で過去から受け継いだ言語的資産目録というほどの意味である.両態は確かに直行する軸であり性質がまるで異なっているのだが,現在という時点において唯一の接触点をもつ.この接触点に両態のエネルギーが凝縮しているとみている.時間軸上のある1点における断面図である言語の共時態は,通時態からエネルギーを提供されて,そのような断面図になっているのだ.

Sweetser (9--10) が著書の序章において,ソシュールのチェスの比喩をあえて引用しつつ,似たような見解を示しているので引用したい.

. . . [W]e cannot rigidly separate synchronic from diachronic analysis: all of modern sociolinguistics has confirmed the importance of reuniting the two. As with the language and cognition question, the synchrony/diachrony interrelationship has to be seen in a more sophisticated framework. The structuralist tradition spent considerable effort on eliminating confusion between synchronic regularities and diachronic changes: speakers do not necessarily have rules or representations which reflect the language's past history. But neither Saussure nor any of his colleagues would have denied that synchronic structure inevitably reflects its history in important ways: the whole chess metaphor is a perfect example of Saussure's deep awareness of this fact. Saussure, of course, uses chess because for future play the past history of the board is totally irrelevant: you can analyze a chess problem without any information about past moves. But he could hardly have picked --- as he must have known --- an example of a domain where past events more inevitably, regularly, and evidently (if not uniquely) determine the present resulting state. No phonologist today would reconstruct a proto-language's sound system without attention both to recognized universals of synchronic sound-systems and to attested (and phonetically motivated) paths of phonological change; it is assumed that the same perceptual, muscular, acoustic, and cognitive constraints are responsible for both universals of structure and universals of structural change. And, for a historical phonologist or semanticist trying to avoid imposing past analyses on present usage, it is an empirical question which aspects of diachrony are preserved in a given synchronic phonological structure or meaning structure.

詰め将棋は本番のための訓練としてはよいが,本番そのものではない.言語研究も,本番の真剣勝負こそを観察対象とするものであってほしい.

・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.

2020-12-07 Mon

■ #4242. ソシュールにとって記号の変化は「ズレ」ではなく「置換」 [terminology][saussure][sign][language_change][diachrony][semiotics]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) は,言語の共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) を区別したことで知られる (2つの態についてはこちらの記事セットを参照).ソシュールは通時的次元を「諸価値の変動のことであり,それは有意単位の変動ということにほかならない」(丸山,p. 310)と定義している.この「変動」は,フランス語 déplacement (英語の displacement)の訳語だが,むしろ「置換」と理解したほうが分かりやすい.ソシュールは,シニフィエ (signifié) とシニフィアン (signifiant) の結合から成る記号 (signe) の変化は,両者の「ずれ」というよりも,別の記号による「置換」と考えている節があるからだ.

同じ丸山『ソシュール小事典』より déplacement の項 (284) を繰ってみると訳語としてこそ「ずれ,変動」と記されているが,内容をよく読んでみると実際には「置換」にほかならない.以下,引用する.

déplacement [ずれ,変動]

ラングなる体系内での辞項 (terme) の布置が変り,その結果として価値 (valeur) の変動が起こること.「辞項と諸価値のグローバルな関係のずれ (frag. 1279) .動詞形の déplacer (ずらす)も用いられた「いかなるラングも(…)変容 (altération) の諸要因に抗するすべはない.その結果,時とともにシニフィエ (signifie) に対するシニフィアン (signifiant) のトータルな関係 (rapport) がずらされる」 (frag. 1259) .このずれは,シーニュ (signe) 内での不可分離な二項がずれるという意味ではなく,シーニュの輪郭を決定する分節線そのものがずれて新しいシーニュが誕生することを意味するが,古いシーニュと新しいシーニュを比較する際,語る主体 (sujet parlant) にとってはシニフィアンとシニフィエがずれたように錯覚されるのである.

つまり,"déplacement" という用語を,記号内のシニフィエとシニフィアンの関係の「ずれ,変動」を指すものであるかのように使っているが,実際にソシュールが意図していたのは「ずれ」ではなく「置換」なのである(「再生」ですらない).とすると,語の音声変化や意味変化も,シニフィエかシニフィアンの片方は固定していたが他方がずれたのである,とはみなせなくなる.古いシーニュが新しいシーニュに置き換えられたのだと,みなすことになろう.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

2020-11-21 Sat

■ #4226. 言語変化と通時的対応関係 [language_change][diachrony][historical_linguistics][terminology][etymology][oe_dialect]

Fertig (7) に "Change vs. diachronic correspondence" と題する節をみつけた.この2つは歴史言語学において区別すべき重要な概念である.この区別を意識していないと,思わぬ誤解に陥ることがある.

Linguists often use 'change' to refer to correspondences among forms that may be separated by centuries or millennia, e.g. Old English stān and Modern English stone or Middle English holp and Modern English helped. For purposes of comparative reconstruction, diachronic correspondences that relate forms separated by hundreds of years may be just what one needs, but such correspondences often mask a complex sequence of smaller developments that may have taken a very circuitous route. Linguists who are serious about understanding how change actually happens often point to the fallacies that arise from treating diachronic correspondences as if they directly reflected individual changes. Where plentiful data allows us to examine the course of a change in fine-grained detail, the picture that emerges is often very different from what we would posit if we only had evidence of the 'before' and 'after' states . . . .

異なる2つの時点において(主として形式について)対応関係が認められる1組の言語項があるとき,その2つの言語項は何らかの通時的な線で結びつけられて然るべきである.この通時的な線こそが,その言語項が遂げた変化の実態である.しかし,時間に沿ってよほど細かな証拠が得られない限り,その線が直線なのか曲線なのか,曲線であればどんな形状の曲線なのか,分からないことが多い.その過程を慎重に推測し,せいぜい点線でつなげることができれば及第点であり,厳密に実線で描けるという幸運な状況は稀のように思われる.否,根本的な問いとして,最初に対応関係を認めた2つの言語項が,本当に対応関係があるものとみなしてよいのか,というところから議論しなければならないかもしれないのである.

具体例を1つ挙げよう.現代標準英語には「古い」を意味する old という語がある.一方,古英語にも同義の eald という語が確認される.千年の時間の隔たりはあるものの,意味や用法はほぼ一致しており,形式的にも十分に近似しているため,この2つの言語項の間に通時的対応関係が認められるとは言えそうだ.しかし,通時的対応関係を認めたとしても,音変化を通じて直線的に eald → old へと発展したと結論づけるのは早計である.丁寧に音変化を考察すれば分かるが,eald は古英語ウェストサクソン方言における形態であり,現代標準英語の old という形態の直接の祖先ではないからだ.むしろ古英語アングリア方言の ald に遡るとみるべきである.だとすれば,eald と old の関係は,直接的でも直線的でもないことになる.ald と old がなす直接的・直線的な関係に対して,eald が初期の部分で斜めに絡んできている,というのが正しい解釈となる.

点と点を結ぶ線(直線か曲線か)に関して,「点と点」の部分が通時的対応関係を指し,「線」の部分が言語変化を指すと考えておけばよい.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2019-03-19 Tue

■ #3613. 今後の言語変化論の課題 --- 通時的タイポロジーという可能性 [language_change][methodology][typology][diachrony][contact][speed_of_change][hisopra][contrastive_language_history]

『言語の事典』をパラパラめくっていて「言語変化」の章の最後に「通時的タイポロジー」という節があった.英語でいえば,"diachronic typology" ということだが,あまり聞き慣れないといえば聞き慣れない用語である.読み進めていくと,今後の言語変化論にとっての課題が「通時的タイポロジー」の名の下にいくつか列挙されていた.主旨を取り出すと,以下の4点になろうか.

(1) 19世紀以来の歴史言語学(特に比較言語学)は,分岐的変化に注目しすぎるあまり,収束的変化を軽視してきたきらいがある

(2) 斉一論を採用するならば,共時態におけるタイポロジーを追究することによって通時態におけるタイポロジーの理解へと進むはずである

(3) 言語変化の速度という観点が重要

(4) 言語変化しにくい特徴に注目してタイポロジーを論じる視点が重要

いずれも時間的・空間的に広い視野をもった歴史言語学の方法論の提案である.それぞれを我流に解釈すれば,(1) は歴史言語学における言語接触の意義をもっと評価せよ,ということだろう.

(2) の斉一論 (uniformitarian_principle) に基づく主張は「通時タイポロジー」の理論的基盤となり得る強い主張だが,言語変化の様式の普遍性を目指すと同時に,そこではすくい取れない個別性に意識的に目を向ければ,それは「通時対照言語学」に接近するだろう.こちらも可能性が開けている.

(3) と (4) は関連するが,言語変化しやすい(あるいは,一旦変化し始めたら素早く進行するもの)か否かという観点から,言語項や諸言語を分類してみるという視点である.これは確かに新しい視点である.本ブログでも,言語変化の速度については speed_of_change や schedule_of_language_change で様々に論じてきたが,おおいに可能性のある方向性ではないかと考えている.

タイポロジー(類型論)と対照言語学という2分野は,力点の置き方の違いがあるだけで実質的な関心は近いと見ているが,そうすると「通時的タイポロジー」と「通時的対照言語学」も互いに近いことになる.これらは,近々に開催される HiSoPra* の研究会でこれまで提起されてきた「対照言語史」の考え方にも近い.

・ 乾 秀行 「言語変化」『言語の事典』 中島 平三(編),朝倉書店,2005年.560--82頁.

2018-12-04 Tue

■ #3508. ソシュールの対立概念,3種 [saussure][terminology][langue][diachrony]

構造主義言語学の父というべきソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) は,言語(研究)に関する様々な対立概念を提示した.その中でもとりわけ重要な3種の対立について,表の形でまとめておきたい(高橋・西原の pp. 3--4 より).

(1) ラング (langue) とパロール (parole) の対立

| ラング | パロル |

|---|---|

| 体系的 (systematic) | 非体系的 (not systematic) |

| 同質的 (homogeneous) | 異質的 (heterogeneous) |

| 規則支配的 (rule-governed) | 非規則支配的 (not rule-governed) |

| 社会的 (social) | 個人的 (individual) |

| 慣習的 (conventional) | 非慣習的 (not conventional) |

| 不変的 (invariable) | 変異的 (variable) |

| 無意識的 (unconscious) | 意識的 (conscious) |

(2) 形式 (form) と実体 (substance) の対立

| 形式 | 実体 |

|---|---|

| 体系 (system) | 無体系 (no system) |

| 不連続的 (discrete) | 連続的 (continuous) |

| ?????? (static) | ?????? (dynamic) |

(3) 共時性 (synchrony) と通時性 (diachrony) の対立

| 共時性 | 通時性 |

|---|---|

| 無歴史的 (ahistorical) | 歴史的 (historical) |

| ?????? (internal) | 紊???? (external) |

| 不変化的 (unchanging) | 変化的 (changing) |

| 一定の (invariable) | 変わりやすい (variable) |

| 共存的 (coexistent) | 継続的 (successive) |

ソシュールは,これらの対立を提示しながら,言語研究においては左列の諸側面を優先すべきだと考えた.つまり,ラング,形式,共時性を重視すべしと訴えたのである.

(1) の対立については「#2202. langue と parole の対比」 ([2015-05-08-1]) を,(2) については「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) を参照.(3) に関しては「#3326. 通時的説明と共時的説明」 ([2018-06-05-1]) に張ったリンク先の記事をどうぞ.諸対立から不思議と立ち現れる「#3264. Saussurian Paradox」 ([2018-04-04-1]) もおもしろい.

・ 高橋 潔・西原 哲雄 「序章 言語学とは何か」西原 哲雄(編)『言語学入門』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2012年.1--8頁.

2018-06-07 Thu

■ #3328. Joseph の言語変化に関する洞察,5点 [language_change][contact][linguistic_area][folk_etymology][teleology][reanalysis][analogy][diachrony][methodology][link][simplification]

連日の記事で,Joseph の論文 "Diachronic Explanation: Putting Speakers Back into the Picture" を参照・引用している (cf. 「#3324. 言語変化は霧のなかを這うようにして進んでいく」 ([2018-06-03-1]),「#3326. 通時的説明と共時的説明」 ([2018-06-05-1]),「#3327. 言語変化において話者は近視眼的である」 ([2018-06-06-1])) .言語変化(論)についての根本的な問題を改めて考え直させてくれる,優れた論考である.

今回は,Joseph より印象的かつ意味深長な箇所を,備忘のために何点か引き抜いておきたい.

[T]he contact is not really between the languages but is rather actually between speakers of the languages in question . . . . (129)

これは言われてみればきわめて当然の発想に思われるが,言語学全般,あるいは言語接触論においてすら,しばしば忘れられている点である.以下の記事も参照.「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」 ([2013-07-24-1]),「#1168. 言語接触とは話者接触である」 ([2012-07-08-1]),「#2005. 話者不在の言語(変化)論への警鐘」 ([2014-10-23-1]),「#2298. Language changes, speaker innovates.」 ([2015-08-12-1]) .

次に,バルカン言語圏 (Balkan linguistic_area) における言語接触を取り上げながら,ある忠告を与えている箇所.

. . . an overemphasis on comparisons of standard languages rather than regional dialects, even though the contact between individuals, in certain parts of the Balkans at least, more typically involved nonstandard dialects . . . (130)

2つの言語変種の接触を考える際に,両者の標準的な変種を念頭に置いて論じることが多いが,実際の言語接触においてはむしろ非標準変種どうしの接触(より正確には非標準変種の話者どうしの接触)のほうが普通ではないか.これももっともな見解である.

話題は変わって,民間語源 (folk_etymology) が言語学上,重要であることについて.

Folk etymology often represents a reasonable attempt on a speaker's part to make sense of, i.e. to render transparent, a sequence that is opaque for one reason or another, e.g. because it is a borrowing and thus has no synchronic parsing in the receiving language. As such, it shows speakers actively working to give an analysis to data that confronts them, even if such a confrontation leads to a change in the input data. Moreover, folk etymology demonstrates that speakers take what the surface forms are --- an observation which becomes important later on as well --- and work with that, so that while they are creative, they are not really looking beyond the immediate phonic shape --- and, in some instances also, the meaning --- that is presented to them. (132)

ここでは Joseph は言語変化における話者の民間語源的発想の意義を再評価するにとどまらず,持論である「話者の近視眼性」と民間語源とを結びつけている.「#2174. 民間語源と意味変化」 ([2015-04-10-1]),「#2932. salacious」 ([2017-05-07-1]) も参照.

次に,話者の近視眼性と関連して,再分析 (reanalysis) が言語の単純化と複雑化にどう関わるかを明快に示した1文を挙げよう.

[W]hen reanalyses occur, they are not always in the direction of simpler grammars overall but rather are often complicating, in a global sense, even if they are simplificatory in a local sense.

言語変化の「単純化」に関する理論的な話題として,「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]),「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#1693. 規則的な音韻変化と不規則的な形態変化」 ([2013-12-15-1]) を参照されたい.

最後に,言語変化の共時的説明についての引用を挙げておきたい.言語学者は共時的説明に経済性・合理性を前提として求めるが,それは必ずしも妥当ではないという内容だ.

[T]he grammars linguists construct . . . ought to be allowed to reflect uneconomical "solutions", at least in diachrony, but also, given the relation between synchrony and diachrony argued for here, in synchronic accounts as well.

・ Joseph, B. D. "Diachronic Explanation: Putting Speakers Back into the Picture." Explanation in Historical Linguistics. Ed. G. W. Davis and G. K. Iverson. Amsterdam: Benjamins, 1992. 123--44.

2018-06-05 Tue

■ #3326. 通時的説明と共時的説明 [diachrony][linguistics][methodology][link]

標記に関連する話題は,本ブログでも多くの記事で取り上げてきた(本記事末尾のリンク先を参照).この問題に関連して Joseph の論文を読み,再考してみた.示唆に富む3箇所を引用しよう.

[W]hile it might be said that there is always an historical explanation for some particular state of affairs in a language, it is equally true that relying solely on historical explanation means ultimately that an historical explanation is no explanation . . .; if everything is to be explained in that way, then there is no differentiation possible among various synchronic states even though some conceivable synchronic states never actually occur. Moreover, universal grammar, to the extent that it can be given meaningful content, is in a sense achronic, for it is valid at particular points in time for any given synchronic stage but also valid through time in the passage from one synchronic state to another. Thus in addition to the diachronic perspective, a synchronic perspective is needed as well, for that enables one to say that a given configuration of facts exists because it gives a reason for the existence of a pattern --- a generalization over a range of data --- in a given system at a given point in time. (124--25)

[A] synchronic account should aim for economy and typically, for example, avoids positing the same rule or constraint at two different points in a grammar or derivation (though the validity of the usual interpretations of "economical" in this context is far from a foregone conclusion . . ., while a diachronic account, being interested in determining what actually happened over some time interval, should aim for the truth, even if it is messy and even if it might entail positing the operation of, for instance, the same sound change at two different adjacent time periods, perhaps 50 or 100 years apart. (126)

[T]he constraints imposed by universal grammar at any synchronic stage will necessarily then be the same constraints that govern the passage from one state to another, i.e. diachrony. Diachronic principles or generalizations do not exist, then, outside of the synchronic processes of grammar formation at synchronic stage after synchronic stage. (127)

いずれの引用においても示唆されていることは,通時的説明と共時的説明とは反対向きになる場合すらあるものの,相補うことによって,最も納得のいく説明が可能となるという点だ.性格は異なるが同じゴールを目指している2人とでもいおうか.共通のゴールに到達するのに手を携えるのもよし,性格の異なりを楽しむのもよし.どちらかの説明に偏ることが最大の問題なのだと思う.

・ 「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1])

・ 「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1])

・ 「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1])

・ 「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1])

・ 「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1])

・ 「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1])

・ 「#2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion」 ([2015-03-26-1])

・ 「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1])

・ 「#2295. 言語変化研究は言語の状態の力学である」 ([2015-08-09-1])

・ 「#2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態」 ([2016-04-25-1])

・ 「#2563. 通時言語学,共時言語学という用語を巡って」 ([2016-05-03-1])

・ 「#2662. ソシュールによる言語の共時態と通時態 (2)」 ([2016-08-10-1]).

・ Joseph, B. D. "Diachronic Explanation: Putting Speakers Back into the Picture." Explanation in Historical Linguistics. Ed. G. W. Davis and G. K. Iverson. Amsterdam: Benjamins, 1992. 123--44.

2018-01-15 Mon

■ #3185. 動的平衡と言語研究 [dynamic_equilibrium][diachrony][causation][language_change][history_of_linguistics][methodology]

「#3176. 言語とは動的平衡にあるシステムか? (1)」 ([2018-01-06-1]),「#3177. 言語とは動的平衡にあるシステムか? (2)」 ([2018-01-07-1]) の記事で,動的平衡 (dynamic_equilibrium) の考え方を言語というシステムに応用できるか,という問題について論じた.

福岡の新著では,動的平衡の生物以外への応用例が多く示されている(例えば「動的平衡組織論」や「動的平衡芸術論」など).「動的平衡芸術論」と題するエッセイにおいて,福岡 (170--71) は一般論として次のように述べている.言語変化の因果関係 (causation) を論じる上で示唆的である.

この世界のあらゆる要素は,互いに連関し,すべてが一対多の関係で繋がりあっている.つまり世界にも,身体にも本来,部分はない.部分と呼び,部分として切り出せるものもない.世界のあらゆる因子は,互いに他を律し,あるいは相補している.そのやりとりには,ある瞬間だけを捉えてみると,供し手と受け手があるように見える.しかしその微分を解き,次の瞬間を見ると,原因と結果は逆転している.あるいは,また別の平衡を求めて動いている.つまり,この世界には,本当の意味で因果関係と呼ぶべきものもまた存在しない.世界は分けないことにはわからない.しかし,世界は分けてもわからないのである.私たちは確かに今,パラダイム・シフトが必要なのだ.その手がかりはどこにあるのだろうか.

福岡の動的平衡論においては,生命を筆頭とする動的平衡にあるシステムにとって,時間は本質的なパラメータである.時間のなかで稼働し続けているからこそ,機能を保っているという考え方だ.したがって,そこではパターンというよりもプロセスこそが重視されることになる.静態ではなく動態,共時態ではなく通時態の重視とも言い換えられるだろう.

ソシュール以来の言語学においても,パターン,静態,共時態を明らかにすることに専らエネルギーが費やされてきた.一方で,プロセス,動態,通時態の研究はないがしろにされてきたといってよい.後者の復権を期待する身にとっては,言語学にもパラダイム・シフトが必要のように思われる.とはいえ,「世界は分けないことにはわからない.しかし,世界は分けてもわからない」ということの意味も想像できる.パラダイム・シフトといっても難問である.

・ 福岡 伸一 『動的平衡3 チャンスは準備された心にのみ降り立つ』 木楽社,2017年.

2018-01-05 Fri

■ #3175. group thinking と tree thinking [history_of_linguistics][family_tree][methodology][metaphor][metonymy][diachrony][causation][language_change][comparative_linguistics][linguistic_area][contact][borrowing][variation][terminology][how_and_why][abduction]

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) や「#3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から」 ([2018-01-02-1]) で参照してきた三中によれば,人間の行なう物事の分類法は「分類思考」 (group thinking) と「系統樹思考」 (tree thinking) に大別されるという.横軸の類似性をもとに分類するやり方と縦軸の系統関係をもとに分類するものだ.三中 (107) はそれぞれに基づく科学を「分類科学」と「古因科学」と呼び,両者を次のように比較対照している.

| 分類科学 | 分類思考 | メタファー | 集合/要素 | 認知カテゴリー化 |

|---|---|---|---|---|

| 古因科学 | 系統樹思考 | メトニミー | 全体/部分 | 比較法(アブダクション) |

上の表の最後に触れられているアブダクションについては「#784. 歴史言語学は abductive discipline」 ([2011-06-20-1]) を参照.

三中は生物分類学の専門家だが,その分野では,たとえモデル化された図像が同じようなツリーだったとしても,観念論的に解釈された場合と系統学的に解釈された場合とではメッセージが異なりうるという.前者が分類思考に,後者が系統樹思考に対応すると思われるが,これについても上記と似たような比較対照表「観念論的な体系学とその系統学的解釈の対応関係」が著書の p. 172 に挙げられているので示そう(ただし,この表のもとになっているのは別の研究者のもの).

| 観念論的解釈 | 系統学的解釈 | |

|---|---|---|

| 体系学 (Systematik) | ← | 系統学 (Phylogenetik) |

| 形態類縁性 (Formverwandtschaft) | ← | 血縁関係 (Blutsverwandtschaft) |

| 変容 (Metamorphose) | ← | 系統発生 (Stammesentwicklung) |

| 体系学的段階系列 (systematischen Stufenreihen) | ← | 祖先系列 (Ahnenreihen) |

| 型 (Typus) | ← | 幹形 (Stammform) |

| 型状態 (typischen Zuständen) | ← | 原始的状態 (ursprüngliche Zuständen) |

| 非型的状態 (atypischen Zuständen) | ← | 派生的状態 (abgeänderte Zuständen) |

このような group thinking と tree thinking の対照関係を言語学にも当てはめてみれば,多くの対立する用語が並ぶことになるだろう.思いつく限り自由に挙げてみた.

| 分類科学 | 古因科学 |

|---|---|

| 構造主義言語学 (structural linguistics) | 比較言語学 (comparative linguistics) |

| 類型論 (typology) | 歴史言語学 (historical linguistics) |

| 言語圏 (linguistic area) | 語族 (language family) |

| 接触・借用 (contact, borrowing) | 系統 (inheritance) |

| 空間 (space) | 時間 (time) |

| 共時態 (synchrony) | 通時態 (diachrony) |

| 範列関係 (paradigm) | 連辞関係 (syntagm) |

| パターン (pattern) | プロセス (process) |

| 紊???? (variation) | 紊???? (change) |

| タイプ (type) | トークン (token) |

| メタファー (metaphor) | メトニミー (metonymy) |

| How | Why |

最後に挙げた How と Why の対立については,三中 (238) が生物学に即して以下のように述べているところからのインスピレーションである.

進化思考をあえて看板として高く掲げるためには,私たちは分類思考に対抗する力をもつもう一つの思考枠としてアピールする必要がある.たとえば,目の前にいる生きものたちが「どのように」生きているのか(至近要因)に関する疑問は実際の生命プロセスを解明する分子生物学や生理学の問題とみなされる.これに対して,それらの生きものが「なぜ」そのような生き方をするにいたったのか(究極要因)に関する疑問は進化生物学が取り組むべき問題だろう.

言語変化の「どのように」と「なぜ」の問題 (how_and_why) については,「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]),「#2255. 言語変化の原因を追究する価値について」 ([2015-06-30-1]),「#2642. 言語変化の種類と仕組みの峻別」 ([2016-07-21-1]),「#3133. 言語変化の "how" と "why"」 ([2017-11-24-1]) で扱ってきたが,生物学からの知見により新たな発想が得られた感がある.

・ 三中 信宏 『進化思考の世界 ヒトは森羅万象をどう体系化するか』 NHK出版,2010年.

2017-12-23 Sat

■ #3162. 古因学 [methodology][history_of_linguistics][diachrony][comparative_linguistics][reconstruction]

Francis Bacon (1561--1626) の流れを汲む経験主義の思想家に William Whewell (1794--1866) がいる.この人物は,現代では忘れ去られている「古因学」 (aetiology) を創始した人物である.彼の著書からの引用を,古因学の復権と確立を目指す三中 (101--02) 経由でお届けする.

原因を論じる科学は,ギリシャ語の αιτια(原因)を語源として『因果学』 (aetiology)』と呼ばれることがある.しかし,このことばはわれわれが今から論じようとする推測の学問をうまくとらえきれてはいない.なぜなら,それは前進的な因果関係だけでなく,力学のような永久的因果を論じる科学をも含むだろうからである.私がここで包括しようとする学問諸領域は,可能な過去だけではなく,現実の過去を研究対象とする.われわれがこれから論じようとする地質学の分科は,過去の存在 (παλαι, οντα) たる生物を対象とするという理由で『古生物学』 (palaeontology)』と名づけられている.そこで,このふたつの概念 (παλαι, αιτια) を結びつけることにより,古因学 (palaetiology) という新しい言葉を導入しても不都合はないように思われる.ここでいう古因学とは過去の事象に関して因果法則に基づく説明を試みる推測の学問である」(『帰納諸科学の歴史』)第三巻,p. 397)

この古因学の対象 (object あるいは「進化子」とも)は何でもよいわけで,化石,生物地理,言語,写本,民俗など何でもありである.この学の狙いは文理融合というような表面的なものではなく,まさに知の基本原理を提供するものだろう.共時態に対置される通時態の積極的な売り込みとみることができる.共時態と通時態という視座は,言語にとどまらず,すべての知的営為の両輪である.しかし,この単純明快なはずの両輪思考法がなぜか不在(といわずとも,弱め)なのが現代である.通時態抜きの片輪走行で走っているように思われる.

古因学の提唱は,要するに歴史の復権である.英語史も頑張らねば.

・ 三中 信宏 『系統樹思考の世界 すべてはツリーとともに』 講談社〈講談社現代新書〉,2006年.

2017-03-13 Mon

■ #2877. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動 (2) [indo-european][anthropology][origin_of_japanese][diachrony]

「#2854. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動」 ([2017-02-18-1]) の続編.印欧語族の故地,印欧祖語が話されていた源郷にはウクライナのステップ地帯やアナトリアなど諸説あるが,いずれも現在のユーラシア大陸における印欧諸語の分布,とりわけインド語派などを考慮すると,比較的北寄りの地域に想定されていることが分かる.逆にいえば,印欧祖語の担い手のその後の展開は,概ね南下によって特徴づけられるともいえる.この民族移動について,鈴木は3500年前頃に起こった気候の大変動によるものと考えている.この見解は,日本語の起源を巡るドラヴィダ諸語の関連の議論にも間接的に関与し,ユーラシア大陸という壮大なスケールでの民族移動ドラマの可能性を想像させるものである.

三五〇〇年前ころは,地球全体の気温が急激にさがり,所によっては,〔中略〕一気に3℃に及んだ.10℃前後の気温低下だけでもカナダには四九〇〇メートルをこす厚さの氷河ができるのであるから,すでに地球上の大部分で農耕時代に入った三五〇〇前のそれだけの気温低下は,北の住民にとっては破滅的であったはずであり,それが南下をひきおこしたものと考えられる.インド・ヨーロッパ諸語の話し手のうち,あるものはいまの中央アジアからアフガニスタン付近を南下してインダス川のほとりに入った.そこにはドラヴィダ人がインダス文明をつくっていたが,〔中略〕その時,破滅的な乾燥化もおこって疲弊しており,侵入したアーリア人に駆逐された.〔中略〕東アジアでも,気温低下によって民族の南下があったと考えられる時期で,したがって少くともそれ以降,ドラヴィダ諸語が日本語と関係を持ったことは考えられない.ただし,それより前の温暖な時代の関係については,否定することはできない.(鈴木,p. 28--29)

鈴木 (34) は,日本列島の西部への朝鮮半島からの民族移動も,同じ地球レベルの寒冷化に帰している.

なお,鈴木 (24) は動的な民族移動と静的な民族分布について,次のような意味深長な発言をしている.「民族移動は現在でもおこなわれているが,一般的には過去の現象である.言い方をかえれば,常に動いている人間の現象の一瞬として,現在がある.」 これは,通時態と共時態の視点の切り替えを巧みに言い表したものである.

・ 鈴木 秀夫 「民族の移動と言語の分布」『月刊』言語 創刊15周年記念別冊,大修館書店,1987年.24--40頁.

2017-02-28 Tue

■ #2864. 分類学における系統と段階 [family_tree][anthropology][homo_sapiens][diachrony][terminology][linguistic_area][typology][methodology][world_languages][evolution]

世界の言語を分類する際の2つの基準である「系統」と「影響」は,言語どうしの関係の仕方を決定づける基準でもある.この話題については,本ブログでも以下の記事を始めとして,あちらこちらで論じてきた (see 「#369. 言語における系統と影響」 ([2010-05-01-1]),「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」 ([2010-05-03-1]),「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1])) .

系統と影響は,それぞれ通時態と共時態の関係にも通じるところがある.系統とは時間軸に沿った歴史の縦軸を指し,影響とは主に地理的な隣接関係にある横軸を指す.言語における「系統」と「影響」という視点の対立は,生物分類学でいうところの「系統」と「段階」の対立に相似する.

分岐分類学 (cladistics) では,時間軸に沿った種分化の歴史を基盤とする「系統」の視点から,種どうしの関係づけがなされる.系統としての関係が互いに近ければ,形態特徴もそれだけ似ているのは自然だろう.だが,形態特徴が似ていれば即ち系統関係が近いかといえば,必ずしもそうならない.系統としては異なるが,環境の類似性などに応じて似たような形態が発達すること(収斂進化)があり得る.このような系統とは無関係の類似を,成因的相同 (homoplasy) という.系統的な近さではなく,成因的相同に基づいて集団をくくる分類の仕方は,「段階」 (grade) による区分と呼ばれる.

ウッド (70) を参考にして,現生高等霊長類を分類する方法を取り上げよう.「系統」の視点によれば,以下のように分類される.

ヒト族 チンパンジー族 ゴリラ族 オランウータン族 \ / / / \ / / / \ / / / \/ / / \ / / \ / / \ / / \ / \ / \ / \/ \ \ \

一方,「段階」の視点によれば,以下のように「ヒト科」と「オランウータン科」の2つに分類される.

ヒト科 オランウータン科 │ ┌─────────┼───────┐ │ │ │ ヒト族 チンパンジー族 ゴリラ族 オランウータン族

「段階」の区分法は,言語学でいえば,類型論 (typology) や言語圏 (linguistic_area) に基づく分類と似ているといえる.ただし,生物においても言語においても「段階」という用語とその含意には十分に気をつけておく必要がありそうだ.というのは,それは現時点における歴史的発達の「段階」によって区分するという考え方を喚起しやすいからだ.つまり,「段階」の上下や優劣という概念を生み出しやすい.「段階」の区分法は,あくまで共時的類似性あるいは成因的相同に基づく分類である,という点に留意しておきたい.

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-02-10 Fri

■ #2846. 言語変化における「世代」 [language_change][kanji][semantic_change][generative_grammar][diachrony][semantic_change][polysemy]

2月6日の読売新聞朝刊のコーナー「翻訳語事情」に,generation の訳語としての「世代」について,解説があった.本来,「世代」という漢語は「年代」「時代」「代々」「世々代々」ほどの意味で使われていたが,明治後半の教科書などで生物学用語として遺伝的な意味での「世代」が広まっていったという.さらに,19--20世紀にドイツ人文学から「歴史的体験を共有する同年齢層の集団」を意味する用法が哲学,社会学,芸術,文学などにおいて広がった.とりわけカール・マンハイム (1893--1947) が社会学的見地から「世代」を考察したことで,その潮流を受けた日本においても,現代的な意味での「世代」が定着するようになった.

生物学的な「世代」と社会学的な「世代」とでは,形としては同じ単語であっても,大きな意味の差がある.前者は順に交替していくという意味での段階性を表わすのに対して,後者は同年齢層集団としての継続性が含意される.例えば「団塊の世代」の価値観は,時とともに構成員の年齢は上がっていくものの,それ自体は変化しないという点で継続性があるといえる.

しかし,解説者の斎藤希史氏によれば,両方の意味において共通しているのは,「世代という語には,世の中を輪切りにして,断絶を意識させる傾向がある」ということだ.だが,冒頭に述べた原義にたち帰れば,「世々代々」とは「世を重ねて未来へ続いていくイメージ」があった.つまり,「世代」と聞いて喚起するイメージは,「世代交替」よりは「世代間交流」のほうに近かった可能性がある.

「世代」に対する2つのイメージの差は,言語変化を考察するに当たっても示唆的である,生成文法の立場からは,言語変化とは文法変化のことであり,そこでは「世代交代」の発想が原則である.しかし,社会言語学的な立場から見れば,言語変化のイメージは「世代間交流」のほうに近いだろう.年上話者層と年下話者層では,確かに言葉遣いの平均値は異なっているだろうが,個々の話者を見れば,年下の言葉遣いの影響を受ける年上の人もいれば,その逆のケースもある.両話者層は,生まれた年代は異なるものの,現在を含むある幅の期間,(言語)生活を共有しているのだから,その共有の程度に応じて,多少なりとも存在している言語上の格差は薄められるだろう.言語変化は,世代交替によりカクカクと進んでいく側面もあるかもしれないが,世代間交流によりあくまで緩やかに進んでいくという部分が大きいのではないか.

Bloomfield の言語変化における「世代」の認識も,「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) で見たように,「世代間交流」の発想に近かったように思われる.

2017-02-09 Thu

■ #2845. 言語学の諸分野をイェルムスレウの認識論から見ると [linguistics][diachrony][glossematics][linguistics][history_of_linguistics][semiotics][sign]

セミル・バディル(著)『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』を読んで,難解とされる言理学 (glossematics) を概観した(「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) も参照).

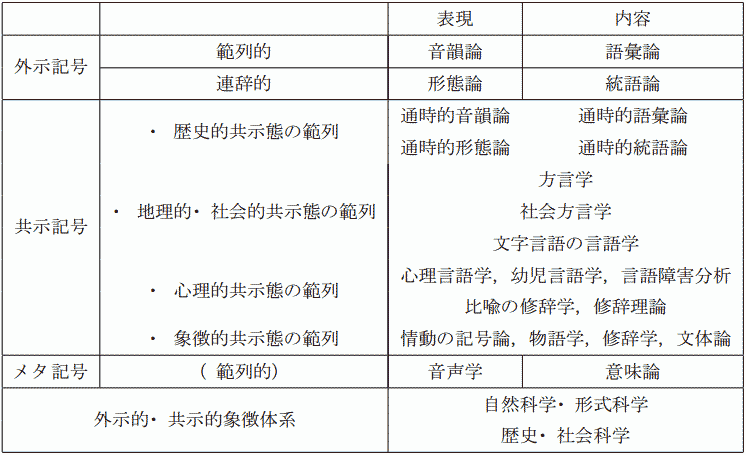

イェルムスレウの記号学的認識論の中心に,外示記号,共示記号,メタ記号の区別がある.外示記号はいわば通常の記号を指す.共示記号は,表現部それ自体が記号であるような記号を指す.そして,メタ記号は,内容部それ自体が記号であるような記号を指す.この基本的な対立に,範列的 (paradigmatic) と連辞的 (syntagmatic) というソシュール以来よく知られた対立が組み込まれ,1つの認識論が構成される.

このイェルムスレウの認識論に立って,既存の言語学諸分野の位置づけを整理すると,以下の表のようになるだろう(バディル,p. 205).

留意すべきは,既存の分野名のもとで研究されてきた内容が,そのままイェルムスレウ的な認識論における同名の分野のもとで扱われるとは限らないことだ.例えば,外示記号の表現の連辞を扱う「形態論」は,およそ伝統的な「形態論」で扱されてきた分野を覆うと考えてよいが,音素の統語的変異などを扱う問題も含むという点で少し守備安易が異なる.

この表の個別部分について見ると,特に興味深いのは,「通時」あるいは「歴史」が共示記号の範列の変異に関わる次元の1つとしてとらえられている点である.それと同列に別の次元を構成しているのは「地理」「社会」「心理」「象徴」などである.ここでは,「通時」がとりたてて「共時」に対立するものとして立てられているわけではなく,むしろ「地理」「社会」「心理」「象徴」などとの並列性が強調されている.

バディル (207--08) では,この共時・通時の再解釈について,次のように述べられている.

このように提示された言語分析は,共時的な分析だと見なされる必要はない.通時的分析をも「包含する」からである.この包含関係は,共時態と通時態の対立を定式化し直す必要性を意味する.つまり,通時態とは,共時態の「層」が重なり合って作られるものではない.形式的理論において関与的なのは,むしろその逆である.外示記号の「考古学的」な分析を実行することが可能なのである.したがって,歴史的特徴は,他の個別化をもたらす観点の中で,外示記号の作る一つの次元だということになる.

共時的言語学が圧倒的に優勢な現在,言語学のなかに通時態を復活させようとすることは簡単な試みではないが,イェルムスレウの認識論は1つのヒントになりそうだ.

言語学の諸部門の整理という話題については,「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]),「#1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門」 ([2014-01-17-1]) も参照.

・ セミル・バディル(著),町田 健(訳) 『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』 大修館,2007年.

2017-01-21 Sat

■ #2826. 連載記事「現代英語を英語史の視点から考える」を始めました [link][notice][diachrony][rensai][sobokunagimon]

昨日1月20日付けで,「現代英語を英語史の視点から考える」と題する連載記事を開始しました.昨年,研究社より出版された拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』の関連企画としての連載寄稿です.拙著との連係を図りつつ,内容についての補足や応用的な話題を提供してゆく予定です.月に一度のペースとなりますが,そちらも本ブログとともによろしくお願いします.

さて,初回の話題は,「ことばを通時的にみる 」とは?」 です.拙著の2.1.3 「共時的な説明と通時的な説明」で取り上げた問題を,詳しく,分かりやすく掘り下げました.具体例として,3.2節で扱った「なぜ *foots, *childs ではなく feet, children なのか?」という「不規則複数形」の事例を挙げています.共時的ではなく通時的な視点から言語を眺めてみると,これだけ見方が変わるのだ,ということを改めて主張しています.

通時態 (diachrony) と共時態 (synchrony) については,本ブログでもいろいろと考えてきましたが,今回の記事にとりわけ関連する点についてはこちらの記事群をご一読ください.

関連して,「#2764. 拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』が出版されました」 ([2016-11-20-1]) や「#2806. 『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』の関連企画」 ([2017-01-01-1]) の記事もご参照を.

2016-11-11 Fri

■ #2755. 貨幣と言語 (3) [saussure][langue][arbitrariness][sign][semiotics][linguistics][diachrony]

「#2743. 貨幣と言語」 ([2016-10-30-1]),「#2746. 貨幣と言語 (2)」 ([2016-11-02-1]) に引き続いての話題.[2016-11-02-1]の記事の最後で,「貨幣は物理的な価値と結びついているが,言語はあくまで概念的な価値と結びついているにすぎないという点は,むしろ両者の大きな相違点だろう」と述べた.この言及と関連して,ソシュールに記号としての貨幣と言語を対照している箇所がある.ソシュールによれば,両者は記号として根本的に異なる種類に属するという.この議論を通じて,言語記号の恣意性 (arbitrariness) に由来する二重性,すなわち共時態と通時態の本質的な相互独立性が浮き彫りになる.

この議論を理解するために,まずソシュールの言語論における「価値」 (valeur) について見ておかなければならない.丸山 (68--69) によれば,

ソシュールの体系は,何よりもまず関係としての価値の体系である.そこでは,自然的・絶対的特性によって定義される個々の要素が寄り集まって全体を作るのではなく,全体との関連と他の要素との相互関係の中ではじめて個の価値が生ずる.しかも,ラングなる体系は,動物としてのヒトの本能図式の反映ないしは敷き写しではなく,人間の歴史・社会的実践によってはじめて決定される価値の体系であり,既成の事物がどう配置されどう関係付けられているかというのではなく,もともと単位という客観的な実体は存在しない体系なのである.ラングはそれが体系である限り,不連続な単位の存在を想定させる.しかしその単位は,ア・プリオリに自存する実体ではない.ソシュールをまず驚かせ,ついで彼を終始苦しませた問題は,この単位の非実在性であった.ソシュールの体系は,言語の本質に関わる恣意性,形相性,示差性,否定性と切り離して論ずることはできないと言えるだろう.

「コトバは根柢的に,対立に基盤を置く体系という性格をもつ.これはちょうど,さまざまな駒に付与された力のさまざまな組み合わせから成り立つチェスゲームのようなものだ」.それにもかかわらず実体としての単位はどこにも与えられていない.「コトバの中に自然に与えられている事物を見る幻想の根は深い」とは言え,在るものは関係を樹立する人間の視点(=共同主観)だけである.「人が樹立する事物間の絆は,事物に先立って存在し,事物を決定する働きをなす.〔…〕人はこの視点によって二次的に事物を創造する.〔…〕いかなる事物も,いかなる対象も,いかなる瞬間においても即自的には与えられていない」のだ.

ソシュールにとって,言語的な価値にはこのように自然的・絶対的な実体の支えがないのであるから,それは貨幣の価値とは比べるべくもない,ということになる.ソシュールは第3回講義で,この点について触れている.丸山 (116) より説明を引くと,

ソシュールによれば,言語記号は,他のどのような記号,どのような制度にもにない根源的な二重性を持っている.たとえば,ある広さの土地につけられる貨幣的な価値などは,時代を追ってその変化を調べることができるだろう.これは,貨幣という一種の記号が,しかじかの土地という不変の自然的対象をその外部に持っているからで,そういう意味でこの記号は本質的に「単一」なのである.ところが言語記号には,こうした自然の支えはどこにもないのであり,あるのはただ「聴覚映像」と「概念」の二つの項,言語の一状態が生む束の間の関係によってしか保証されていない二つの項,ということになる.これらの項は,それを測定するどのような尺度もないところで,根柢からの変化をこうむる.変化を説明できる支えは状態のうちにはないし,ある状態を求めた理由も変化のうちには見出せない.こうしたことはすべて,言語記号が「事物の自然的関係」にもとづかない恣意的「契約」であることからくるので,共時言語学と通時言語学を別々に打ち立てる必然性も,実はここに根ざしているわけである.

ここでは,言語記号のもつ恣意性と貨幣記号の非恣意性が,明確に対立せられている.この性質の違いゆえに,貨幣記号については,共時態と通時態の区別を特に意識せずに「単一」に扱うことができるのに対し,言語記号については両態を常に区別して扱わなければならないという「二重性」が生じるのだという.このことを主張している箇所を Saussure (115--16) から引用しよう.

Il est certain que toutes les sciences auraient intérêt à marquer plus scrupuleusement les axes sur lesquels sont situées les choses dont elles s'occupent ; il faudrait partout distinguer selon la figure suivante : 1o l'axe des simultanéités (AB), concernant les rapports entre choses coexistantes, d'où toute intervention du temps est exclue, et 2o l'axe des successivités (CD), sur lequel on ne peut jamais considérer qu'une chose à la fois, mais où sont situées toutes les choses du premier axe avec leur changements.

Pour les sciences travaillant sur des valeurs, cette distinction devient une nécessité pratique, et dans certains cas une nécessité absolue. Dans ce domaine on peut mettre les savants au défi d'organiser leurs recherches d'une façon rigoureuse sans tenir compte de deux axes, sans distinguer le système des valeurs considérées en soi, de ces mêmes valeurs considérées en fonction du temps.

C'est au linguiste que cette distinction s'impose le plus impérieusement ; car la langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l'état momentané de ses termes. Tant que par un de ses côtés une valeur a sa racine dans les choses et leurs rapports naturels (comme c'est le cas dans la science économique --- par exemple un fonds de terre vaut en proportion de ce qu'il rapporte), on peut jusqu'à un certain point suivre cette valeur dans le temps, tout en se souvenant qu'à chaque moment elle dépend d'un système de valeurs contemporaines. Son lien avec les choses lui donne malgré tout une base naturelle, et par là les appréciations qu'on y rattache ne sont jamais complètement arbitraire ; leur variabilité est limitée. Mais nous venons de voir qu'en linguistique les données naturelles n'nont aucune place.

記号としての貨幣と言語の比較対照を通じて,それぞれの性質が浮き彫りになってきた.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow