2026-02-14 Sat

■ #6137. 古英語の sc の口蓋化・歯擦化 (3) [metathesis][oe][palatalisation][sound_change][phonetics][consonant][digraph][dutch][german]

古英語で sc で表わされる音は典型的には /ʃ/ とされる.前段階の /sk/ が口蓋化 (palatalisation) と歯擦音化を起こしたものと説明されるのが一般的である.しかし,単語によってはこの音変化を経ず,/sk/ にとどまっているものもあれば,両音のあいだで揺れを示すものもある./sk/ にとどまったものは,音位転換 (metathesis) により /ks/ を示すものもあり,単語によっては複雑な異形態を示すことになる.これらの問題について,以下の記事を中心に議論してきた.

・ 「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1])

・ 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1])

・ 「#5626. 古英語の sc の口蓋化・歯擦化 (2)」 ([2024-09-21-1])

今回は,この問題について Lass (58--59) の知見を新たに加えてみたい.

A different sort of palatalization contributes further to the new series: a change of */sk/ > /ʃ/. The mechanics are not clear, but one reasonable suggestion would be something like [sk] > [sc] > [sç], with a later 'compromise' articulation /ʃ/ emerging from the back-to-back alveolar and palatal. Or, the [k] may have weakened first to [x], as in modern Dutch, without palatalizing; in this case we could see at least three of the stages mirrored in modern Germanic, in the verbs meaning 'to write': Swedish skriva /skri:va/ representing the original, Dutch schrijven /sxrɛivə(n)/ a further development, and German schreiben /ʃraebən/ the final stage (cf. English shrive).

The reason for this palatalization is obscure; it occurs in both front and back environments, and before consonants, so it is not obviously assimilatory like the ones discussed above. The OE spelling <sh> for instance appears to represent /ʃ/ not only in scīnan 'shine' (cf. OIc skína), sc(i)eran 'shear' (OIc skera), but also in scofl 'shovel' (OSw skofl), scanca 'shank' (Dutch skank), scūr 'shower' (Go skūra).

There is however occasional failure in back environments, as shown by the spelling <x> = /ks/, which is due to metathesis (/sk/ > /ks/), in places where <sc> would be expected. This must have occurred while the cluster was still /sk/. Palatalized and nonpalatalized variants of one lexeme may even occur in the same text: the poem Andreas has for 'fish' (Go fisks) both gen sg fisces and dat pl fixum. Failures of palatalization (or dialectal variants: see below) also lead to doublets in later periods, even including ModE: hence ask (OE āscian, ācsian), now frequently with the nonstandard doublet ax (which was the norm in many pre-modern standard varieties). Another example is tusk (OE tūsc, pl tūscas, tūcas), where the nonpalatalized form has come down in most standard varieties, but there are so many dialects with tush.

音位転換形という間接的証拠により,口蓋化が起こっていない形態があることを推定できるというのがおもしろい.異形態 (variants) は,多くの文献学的問題について貴重な資料である.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2025-11-10 Mon

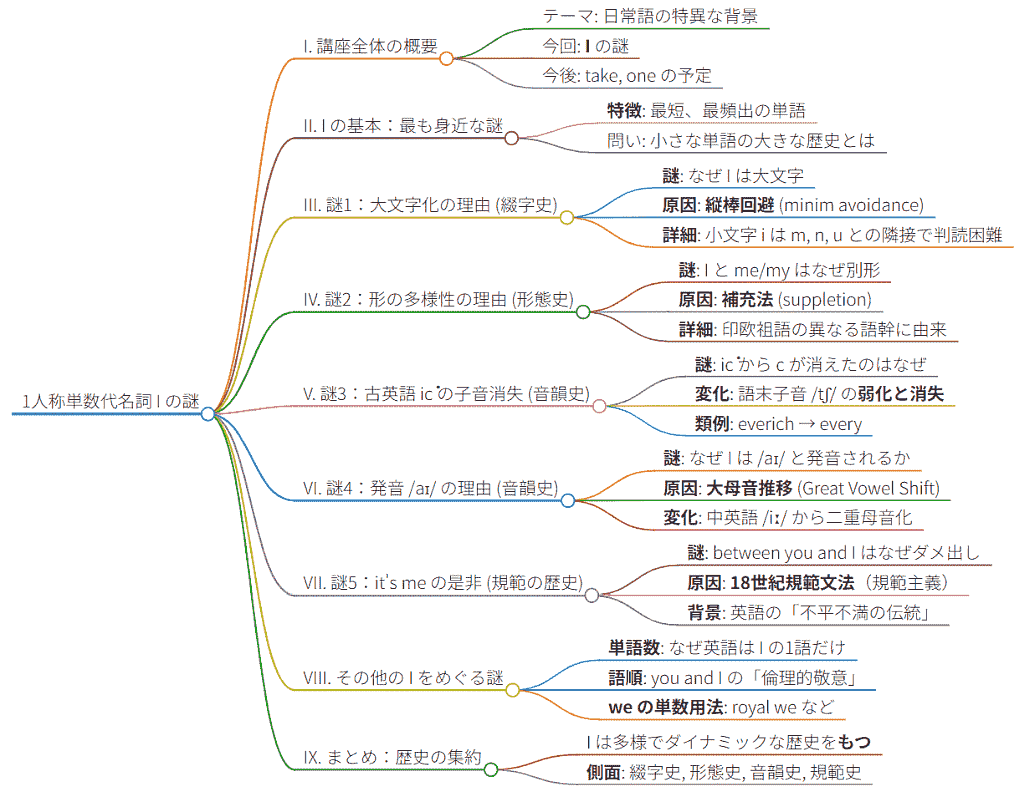

■ #6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][personal_pronoun][case][oe][indo-european][link][hel_education][sound_change][gvs]

10月25日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第7回が,秋期クールの第1回として開講されました.テーマは「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」です.誰もが知る超基本語でありながら,英語史の観点から見ると,この小さな単語 I は,その短い生涯に多くのドラマを凝縮させていることが分かります.

今回の講座より,開講時間は 15:30--17:00 へと変更となり,また開講方式はオンラインのみとなりました.新しい形でのスタートとなりましたが,多数の方にご参加いただき,感謝申し上げます.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」を配信し,また hellog にて「#6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます」 ([2025-10-21-1]) を投稿していました.

1人称単数代名詞 I の歴史は,まさに英語史上の音変化の縮図といえます.古英語,この単語は ic という形をとっていましたが,中英語期から近代英語期にかけて数々の音変化が起こり,現代の形に繋がっていきました.

この第7回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第6回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

シリーズの次回,第8回は,11月29日(土)に「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」と題して開講されます.秋期クールは引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-11-07 Fri

■ #6038. New Zealand English における2音節発音の known, thrown, grown [new_zealand_english][vowel][syllable][pronunciation][sound_change][oe]

昨日の記事「#6307. New Zealand English における冠詞の実現形」 ([2025-11-06-1]) に続き,New Zealand English で聞かれる特徴ある発音について取り上げる.Bauer (391) に次のように記述がある.

There is a small set of words such as known, thrown, which are regularly pronounced with two syllables, allowing distinctions between such pairs as groan/grown.

LPD に当たってみると,それぞれ標準的な単音節発音の次に,§/ˈnəʊ ən/, §/ˈθrəʊ ən/, §/ˈgrəʊ ən/ と2音節発音も掲載されている,LPD における § 記号については,"Pronunciations which are widespread among educated speakers of British English but which are not, however, considered to belong to RP (Received Pronunciation) are marked with the symbol §." (xix) とあるので,イギリス英語でも非RP発音としては広く聞かれるもののようだ.

この2音節発音に思わず唸ってしまうのは,これがおそらく古英語以来の歴史的発音を由緒正しく引き継いでいるからだ.古英語では上記の動詞はいずれも強変化第7類に属し,過去分詞はそれぞれ knāwen, þrōwen, grōwen となる.MED で中英語の語形を確かめると,2音節目の母音を示唆する母音字が残っているものもあれば,残っていないものもある.少なくとも中英語期以降,単音節発音と2音節発音は variants としていずれも行なわれてきたことが分かる.

古英語から1千年の時間が流れ,かつ地中の裏側の対蹠地で話されている現代 NZE において,特徴的に2音節発音が残っているというのは感慨深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-10-21 Tue

■ #6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][person][case][indo-european][kdee][hee][etymology][sound_change][gvs][spelling][hel_education][helkatsu]

月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の10月25日(土)の講座は秋期クールの初回となります.今回は,英語において,最も短く身近な単語の1つでありながら,その歴史に壮大な物語を秘めた1人称単数代名詞 I に注目します.誰もが当たり前のように使っているこの単語ですが,少し立ち止まって考えてみると,実に多くの謎に満ちていることに気づかされます.以下,I について思いついた謎をいくつか挙げてみます.

・ 古英語では ic 「イッチ」と発音されていました.これが,いかにして現代の「アイ」という発音に変化したのでしょうか.そもそも語末にあった c の子音はどこへ消えてしまったのでしょう.

・ なぜ I は,文中でも常に大文字で書かれるのでしょうか.

・ なぜ主語は I なのに,目的語にはまったく形の異なる me を用いるのでしょうか.

・ It's me. と It's I. は,どちらが「正しい」のでしょうか.規範文法と実用の観点から考えてみたいと思います.

・ 近年耳にすることも増えた between you and I という表現は文法的にどう説明できるのでしょうか.

・ 翻って日本語には「私」「僕」「俺」など,なぜこれほど多くの1人称代名詞があるのでしょう.英語の歴史と比較することで見えてくるものがありそうです.

このように,たった1文字の単語 I の背後には,音声変化,綴字の慣習,文法規則の変遷,そして語用論的な使い分けといった,英語史u上の重要テーマが凝縮されています.講座では,時間の許す限りなるべく多くの謎に迫っていきたいと思います.

講座への参加方法は,今期よりオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.また,開講時間がこれまでと異なり 15:30--17:00 となっていますので,ご注意ください.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

今度の講座のご紹介は,先日の heldio でも「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」としてお話ししましたので,そちらもお聴きください.

なお,秋期クールのラインナップは以下の通りです.皆さんで「英語史の秋」を楽しみましょう!

- 第7回:10月25日(土) 15:30?17:00 「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」

- 第8回:11月29日(土) 15:30?17:00 「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」

- 第9回:12月20日(土) 15:30?17:00 「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-13 Mon

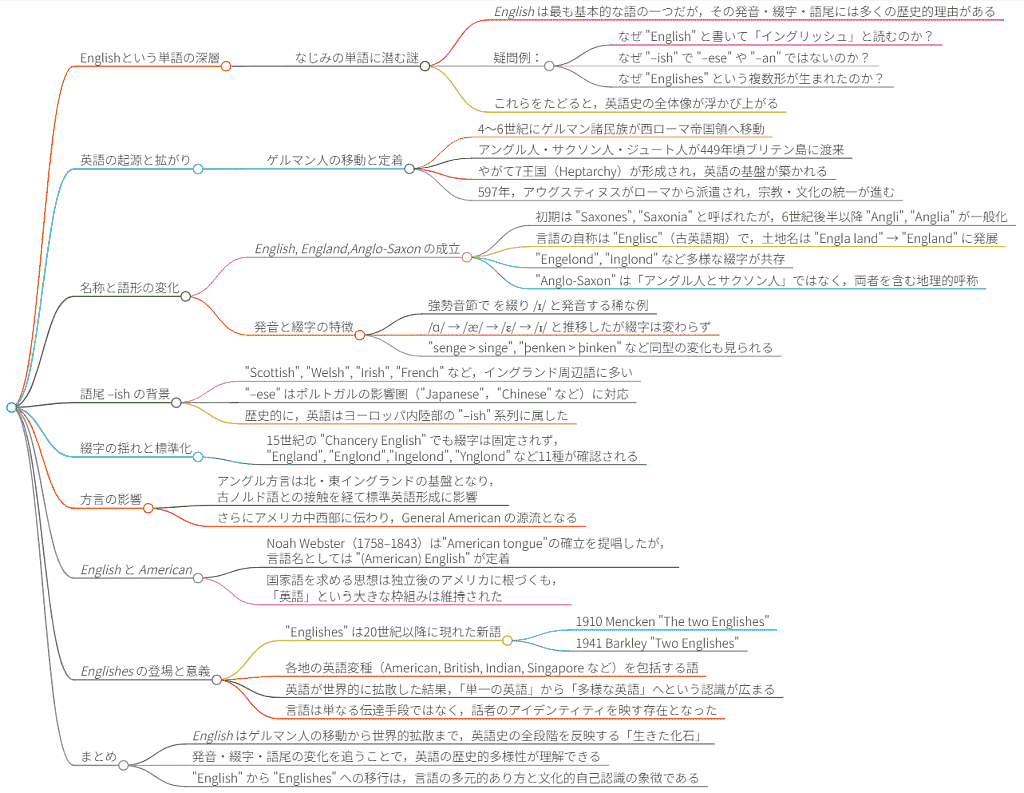

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-09-30 Tue

■ #6000. 音声学セミナーにて「現代英語の発音と「大母音推移」」をお話ししました [notice][mindmap][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

「#5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします」 ([2025-08-26-1]) でお知らせしたとおり,一昨日9月28日(日)に青山学院大学にて,日本音声学会音声学普及委員会主催の第35回音声学セミナーにて大母音推移 (gvs) についてお話しさせていただきました.セミナー本編に続き,質疑応答のセッションも合わせて3時間近くの長丁場でしたが,対面あるいはオンラインにて多くの方々にご参加いただき,私にとってもたいへん充実した会となりました.参加者の皆さん,ありがとうございました.また,学会長の斎藤弘子先生,音声学普及委員会の林良子先生,とりわけ夏休み前より企画準備でお世話になった内田洋子先生と牧野武彦先生には感謝申し上げます.

セミナーの概要については markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).

質疑応答セッションでは多くの質問をいただきましたが,時間の制限により,すべてにお答えすることができませんでした.今後,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などを通じて取り上げていきたいと思います.ぜひ今後も「大母音推移」にご注目ください.

2025-08-26 Tue

■ #5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします [notice][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

日本音声学会音声学普及委員会の先生方よりお声がけいただき,1ヶ月ほど後の9月28日(日)14:00--17:00 に,第35回音声学セミナーにて標題でお話しさせていただくことになりました.英語史において最もよく知られる音変化の1つ,大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) を切り口として,現代英語の発音をめぐる多様性や変化について議論する予定です.

なぜ英単語 name は「ナメ」ではなく /neɪm/ と発音されるのか,room はなぜ「ローム」ではなく /ruːm/ なのか.英語を学習するなかで誰もが一度は抱く素朴な疑問でしょう.英語の綴字と発音の関係は一筋縄ではいかず,その不規則性は学習者(および教育者)を悩ませる大きな要因となっています.この「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) の背景には,様々な歴史的要因が横たわっていますが,そのなかでも広範な影響を及ぼしたのが,中英語期後期から近代英語期初期にかけて生じたとされる「大母音推移」です.この音変化関連する話題は本ブログでも「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) を始め,多くの記事で取り上げてきました.

大母音推移は,一言でいえば,当時の英語のすべての長母音の音価が,連動して玉突きのように変化した現象です.上述の name を例にとれば,かつて /naːmə/ と発音されていた,その母音 /aː/ が上昇して /ɛː/,さらに /e;ː/ となり,最終的に2重母音化して /eɪ/ となりました.

この音変化は広範かつ体系的に生じましたが,すべての単語に,あるいはすべての地域で一律に適用されたわけではありませんでした.その浸透の不均一性,およびその後に生じた別の音変化の累積的な効果により,現代英語にみられる発音の多様性が生み出されるに至りました.現在の標準英語と非標準英語の違いや,世界諸英語間の差異に,大きな影響を及ぼしているのです.

今回のセミナーでは,この歴史的音変化の概要を解説するとともに,それが現代の多様な英語発音にどのようなインパクトを与えているのかにも光を当てたいと考えています.

本テーマは,音声学や英語史を専門とする方々はもちろんのこと,日々英語に接し,英語を教え,また学んでいる多くの方々にとっても興味深いテーマとなるはずです.とりわけ小中高の学校で英語を教えておられる先生方,将来英語教員を目指す学生の皆さんにとって,「なぜ英語の綴りと発音はこれほどまでに食い違っているのか」という生徒からの根源的な問いに,歴史的な視点から1つの答えを与えるヒントが得られる機会になると思います.

本セミナーは,青山学院大学での対面とオンライン (Zoom) でのハイブリッド開催となります.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければ幸いです.以下に,学会サイトよりセミナーのご案内を要約します.

【 第35回音声学セミナー:現代英語の発音と「大母音推移」 】

・ 共催: 日本音声学会 音声学普及委員会,青山学院大学教育人間科学部附置教育人間科学研究所

・ 日時: 2025年9月28日(日)14:00--17:00

・ テーマ: 現代英語の発音と「大母音推移」

・ 講師: 堀田隆一(慶應義塾大学文学部教授)

・ 概要: なぜ name が /neɪm/ と,room が /ruːm/ と発音されるのか? 英語の綴りと発音の間に感じる「謎」は,歴史的な音変化に起因します.特に「大母音推移」は,現代英語の発音に大きな影響を与えました.本講演では,この歴史的変化を概説し,なぜ現代英語がこのような発音になったのかを解き明かします.さらに,音変化の不均一性が現代英語の発音の多様性にどう繋がるのかに目を向け,標準英語以外の多様な発音にも注目します.

・ 会場: (1)対面と(2)オンライン (Zoom) の同時ハイブリッド開催

・ (1)対面:青山学院大学 青山キャンパス・大学17号館17410教室

・ 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

・ アクセスマップ

・ キャンパスマップ

・ (2)オンライン:Zoomリンクは,申込登録されたメールアドレス宛に開催前日までにお知らせします.

・ 定員: 対面100名,オンライン400名

・ 申込方法: 【事前登録制】 会員・非会員問わず,下記フォーム (Peatix) からお申し込み下さい.

・ フォーム

・ フォームの「チケットを申し込む」をクリックして下さい.

・ 登録には Peatix アカウントが必要です.アカウント作成にはメールアドレスや Google アカウントなどが使えます.

・ 登録期限: 9月26日(金)

・ 参加費:

・ 会員および学生は無料

・ 非会員一般1,500円

多くの皆さんのご参加をお待ちしております.

2025-07-05 Sat

■ #5913. これまでの音変化理論は弱い公式化にとどまる [history_of_linguistics][sound_change][phonetics][phonology][causation][language_change]

言語変化のなかでも音変化を説明することはとりわけ難しい.言語学の歴史において,「音変化理論」なるものはあるにはあるのだが,あくまで弱い仮説にとどまる.なぜ言語音は変化するのか? ある音変化が起こったとして,なぜそれはそのときに起こったのか? 音変化はある条件のもとに起こるのか,それとも無条件に起こるのか? 疑問を挙げだしたらキリがない.これらのいずれも満足に解決していないといってよい.

『音韻史』を著わした中尾は,その冒頭に近い「1.2 音変化理論」の最初に,次のように述べている.

19世紀以降の史的言語学の発達とともに「なぜ音は変化するか,それを引き起こす要因は何か」という問題が史的言語学にとって重要な関心の1つとなった.今世紀前半の記述言語学,後半からの変形生成理論等の言語理論の目ざましい発展とともに色々な変化理論が提案されてきた.変化理論は究極的には一定の時間内に起こる言語変化のおそらく複数の直接的原因を究明し,さらにそれを予知することにあるが,今日までの研究は主として言語変化への制約の公式化という弱い形をとっている.すなわち,音変化の要因を,言語的,社会的,心理的,生理的要因に求め,文脈依存の変化について文脈の研究が,文脈自由の変化については外的および内的要因の研究が行なわれてきた.

『音韻史』が書かれたのは1985年だが,それから40年経った今でも,上述の状況は本質的に変わっていない.英語史の音変化の各論においても,もちろん様々な考え方や理論は提案されてきたものの,「主として言語変化への制約の公式化という弱い形をとっている」状況に変わりがない.

私見では,言語変化のなかでも,とりわけ音変化は最後まで謎のままに残るタイプなのではないか.だからこそ引きつけられるものがある.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2025-06-05 Thu

■ #5883. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語りました(前編) --- なぜ英語の綴字はこんなに不規則なのか? [notice][youtube][spelling_pronunciation_gap][me_dialect][etymological_respelling][sound_change][through][thorn][digraph][norman_conquest][prestige][helkatsu][hel_education][sobokunagimon]

5月30日(金),YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり,「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.

前編は「【know の K はなぜ発音しない?「英語史」で英語のナゼがわかる】国内唯一慶應だけの必修科目|古代英語はもはや別言語|500通り以上の綴りがある英単語|"憧れ"と"威信"が英語を変化させた」と題して,35分ほどお話ししました.動画を観る時間がない方のために,以下に文章としてお届けします.

今回のトーク番組(前編)では,英語史の魅力や学びのおもしろさを,特に現代英語が抱える様々な疑問と絡めながら,導入的に解説しています.hellog の読者の皆さんにも,きっと楽しんでいただける内容かと思います.

そもそも英語史とは,単に英語という言語の歴史を追うだけではありません.その言語を話してきた人々の社会や文化の歴史,つまりは世界史と密接に結びついた,実に奥深い分野です.私は英語史は「英語」と「歴史」であると考えています.

なぜ英語史を学ぶのでしょうか.それは,現代英語を学習するなかで誰もが抱く素朴な疑問,たとえば,なぜ3単現に -s がつくのか,なぜ不規則動詞はこんなにも多いのか,そしてとりわけ「なぜ英語の綴字と発音はこれほどまでに食い違うのか」といった問いに対して,歴史的な視点から実に鮮やかな説明を与えてくれるからです.私自身,学生時代にこの「腑に落ちる」感覚に魅了され,英語史研究の道へと進むことになりました.今回の番組では,このおもしろさの一端でもお伝えできればと思っています.

さて,番組の中心的な話題となったのは,英語の綴字と発音の乖離の問題です.英語の歴史は約1600年間ほどあり,大まかに古英語(449--1100年頃),中英語(1100--1500年頃),近代英語(1500--1900年頃),現代英語(1500--現在)の4期に区分されます.中英語であれば,訓練を積んだ英語ネイティブならなんとか読解可能ですが,古英語に至っては,用いられている文字も異なり,もはや外国語にしか見えないでしょう.

この長い歴史のなかで,綴字と発音の間にずれが生じる原因は多数ありました.番組では,主な要因を3つほど紹介しました.1つ目は,方言の混交です.特に中英語期には,イングランド内で多様な方言が話されており「標準語」というべきものが存在しませんでした.後の時代に標準化が進んでいく過程で,ある単語の綴字はとある方言から採用され,発音は別の方言から採用される,というようなミスマッチが生じたのです.例えば busy /ˈbɪzi/ という単語の <u> の綴字はイングランド西部方言に由来し,/ɪ/ という発音は北部方言に由来します.build の <ui> という綴字も,同様の混乱が生んだ産物です.

2つ目は,ルネサンス期の学者たちによる「お洒落」な改変です.16世紀,古典語であるラテン語やギリシア語への憧れから,教養ある学者たちが,単語の語源を綴字に反映させようと試みました.その結果,本来発音されない文字が,語源に倣って意図的に挿入されることになったのです.典型的な例が doubt の <b> (ラテン語 dubitāre に由来)や receipt の <p> (ラテン語 recepta に由来)です.当時の読み書きは知識階級の独占物だったため,彼らの決めた綴字が「正しい」ものとして定着してしまいました.そのような綴字は,教育を通じて世代から世代へと受け継がれ,一種の制度として固定化されていきました.綴字改革運動が繰り広げられることしばしばもありましたが,ほぼすべてが成功せずに現在に至ります.

3つ目は,自然な音変化です.know や knife の語頭の <k> が発音されないのは,この例です.かつては /kn/ と発音されていたこの子音連鎖が,17世紀末から18世紀にかけて弱まり,やがて /k/ の音が脱落しました.しかし,その音変化が完了するより前に綴字が固定化してしまっていたため,発音されない <k> が綴字においては現代に至るまで残存しているというわけです.

番組では,中英語期にとりわけ豊かな綴字のヴァリエーションを示した単語として through を挙げました.私が調査したところでは,この単語には実に516種類もの綴字がありました.また,古英語や中英語で用いられていた文字 <þ> (thorn) が,なぜわざわざ <th> という2文字の組み合わせに置き換えられてしまったのか,という話題にも触れました.これには,1066年のノルマン征服以降に英語に流入したフランス単語が放っていた威信が関係します.フランス語にはない文字 <þ> は「野暮ったい」とされ,フランス語風の <th> を用いるのが「お洒落」と見なされるようになったのです.言語の変化とは,必ずしも合理性や利便性だけで駆動するのではなく,こうした「ファッション」というべき非合理的な要因にも大きく左右される,実に人間臭い営みなのです.

このように,英語の歴史を紐解くことで,現代英語の不可解な側面に光を当てることができます.英語史の知識は,英語学習者が抱えるフラストレーションを,知的な好奇心へと転化させる力を持っているといえるのです.

今回の番組は,英語史の導入として,あるいは英語という言語への関心を深めるきっかけとして,多くの方にご覧いただければ幸いです.

2025-05-30 Fri

■ #5877. 発音とアクセントはどう移ろうか --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][dialect][dialectology][stress][pronunciation][sound_change][japanese][phonetics][heldio]

今年度,興奮をもって追いかけている連載があります.言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」と題して執筆されているシリーズです.言語変化 (language_change) という,ともすれば専門的で敬遠されがちなテーマに光を当て,第一線の研究者へのインタビューを通じてその核心に迫ろうという,野心的な企画です.今年度は毎月本誌の発売を心待ちにするという習慣がついてしまいました.

連載第3回となる最新6月号では「発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」と題して,言語変化のなかでも特に根源的といえる音変化 (sound_change) が扱われています.私自身,英語史研究のなかで音韻や形態の変化を主たるフィールドとしてきただけに,今回のテーマにはとりわけ深い関心を抱きました.そして期待に違わず,今回の記事は心に深く刺さるものがありました.

音変化は言語変化における最大のミステリーである,と私は考えています.語彙や文法の変化も謎に満ちていておもしろいのですが,言語活動の基盤となる「音」が,なぜ,どのようにして変わるのかという問いは,最も捉えがたく,そして魅力的な謎なのです.専門家ですら説明に窮することの多いこの難題に,水野さんは南山大学の平子達也先生へのインタビューを通じてグイグイ迫っていきます.専門性の高いトピックをこれほど分かりやすく導入している文章を,私はあまり読んだことがありません.

記事は「なぜ発音は変わるのか」という素朴な疑問から始まります.平子先生は,その主要な動機の1つを「調音器官のスムーズな運動」への欲求,すなわち発音を楽にしたいという話者の都合に求めます.これは言語学で「最小努力の原則」 (The Principle of Least Effort) といわれているものです.私たちは無意識のうちに,発音を楽な方へと変化させている,というわけです.

しかし,もしこの原則だけが支配的ならば,すべての発音はどんどん簡略化され,例えば母音はすべて曖昧母音に収斂してしまうでしょう.すると,コミュニケーションの道具として機能不全に陥ってしまうはずです.しかし,現実はそうなっていなません.そこに「歯止め」となる力が働いているからです.

この点について,平子先生は次のように指摘されています (p. 171) .「言語というのは音だけで成るわけではありません.単語や文法など,ほかの体系と密接にかかわっていますから,それらとの兼ね合いで,一方向には進まないという事情があります.」

確かに音は語彙や文法といった言語体系の他の構成要素と固く結びついています.そして,平子先生は音変化の本質を次のように喝破します (p. 172) .「つまり発音の変化は,調音上の都合でラクしたいという動機と,その他の構成要素の制約のあいだで緊張関係を保ちながら起こるわけです.」

「緊張関係」という一言に,音変化のダイナミズムが凝縮されていますね.一方に引っ張る力と,それに抗うもう一方の力.その拮抗のなかで,言語は常に揺れ動き,姿を変えていきます.この記事は,その複雑なプロセスの存在を専門家でない読者にも実感させてくれます.ぜひ皆さんにこの記事を直接読んでいただければと思います.

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.お聴きいただければ.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年6月号.2025年.168--75頁.

2025-03-07 Fri

■ #5793. 「ゆる言語学ラジオ」で pronounce/pronunciation の綴字問題が取り上げられました [youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][sobokunagimon][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][u][vowel][diphthong]

たびたびお世話になっている人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最近の回で,「説明動画で満足しちゃダメ? なぜ原典を読むべきなのか?【おたより回】#394」が配信されました.

視聴者からの質問を受けて水野さんと堀元さんがトークを繰り広げる回でしたが,その14:39辺りから,悪児戯罹(おにぎり)さんによる質問が披露されました.pronounce と pronunciation のペアで,なぜ第2音節部分の綴字が <ou> と <u> で異なるのか,という素朴な疑問でした.

悪児戯罹さんは,本ブログの「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1]) を見つけて読まれたようなのですが,難しくて分からなかったということで,水野さんが記事の内容をかみ砕いて説明するという構成となっていました.水野さんから,この回についてご連絡をいただきまして,私がいちばん驚きました(笑).

問題の記事の内容については,水野さんがしっかりかみ砕いて説明してくださいまいした.関連して「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) にも言及していただきました.結果としては pronounce/pronunciation の綴字問題は例外的な現象なのだという趣旨の解説です.

ここまでは私もリラックスしながら視聴していることができました.ところが,20:36辺りからの2人のやりとりを聞き,戦慄が走りました.

- 堀元さん:なぜその例外が生まれたんですか?

- 水野さん:ていうのの回答はここには書かれていない.

- 堀元さん:気持ち悪いなあ,教えて欲しいな・・・

まさにこの点が分からないからこそ記事では無言だったわけです.「ゆる言語学ラジオ」は痛いところを突いてきます.

こうして10年ぶりに,この問題に再び頭を悩ますことになりました.丸一日いろいろと考えをめぐらせた後,必ずしも自信があったわけではないのですが,1つの仮説を立ててみました.それを Voicy heldio で配信したのが「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」です.26分ほどの配信回ですが,お時間のある方はぜひお聞きください.少なくとも言語変化の複雑さだけは分かるのではないかと思います.

この heldio の配信後,水野さんから,聴きましたとのコメントをいただきました.どうしても難しめの話しとなってしまい,悪児戯罹さんには届かないかもしれなのですが,これをまた水野さんにかみ砕いて解説していただければと(笑).

2024-12-24 Tue

■ #5720. little の i は音象徴か? [sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][hellog_entry_set][link][sound_change][vowel]

音象徴 (sound_symbolism) は,言語学では伝統的に周辺的な扱いを受けてきた.この件については「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]) をはじめとする一連の記事で取り上げてきた.

そのような中で,Jespersen は異色である.1922年の論文で,英語やその他の言語における [i] の音象徴について熱っぽく論じているのだ.論文の冒頭から熱い.

Sound symbolism plays a greater role in the development of languages than is admitted by most linguists. In this paper I shall attempt to show that the vowel [i], high-front-unround, especially in its narrow or thin form, serves very often to indicate what is small, slight, insignificant, or weak. (283)

[i] が「小さい」と結びつけられる音象徴は広く知られており,本ブログでも「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) で触れた.Jespersen は,この論文のなかで,多くの例を挙げながら [i] の「小ささ」についてグイグイと議論していく.

特におもしろいのは, little という,この話題との関連で真っ先に思い浮かぶ英単語についての論考である."Semantic and Phonetic Changes" と題する第7節で,次のように述べている.

The influence on sound development is first seen in the very word little. OE. lytel shows with its y, that the vowel must originally have been u, and this is found in OSax. luttil, OHG. luzzil; cf. Serb. lud 'little' and OIr. lútu 'little finger' (Falk and Torp); but then the vowel in Goth. leitils (i.e. lītils and ON. lítinn is so difficult to account for on ordinary principles that the NED. in despair thinks that the two words are "radically unconnected". I think we have here an effect of sound symbolism. The transition in E. from y to it of course is regular, being found in innumerable words in which sound symbolism cannot have played any role, but in modern English we have a further slight modification of the sound which tends to make the word more expressive, I refer to the form represented in spelling as "leetle". In Gill's Logonomia (1621, Jiriczek's reprint 48), where he mentions the "particle" tjni (j is his sign for the diphthong in sign) he writes "a lïtle tjni man" with ï (his sign for the vowel in seen), though elsewhere he writes litle with short i. NED. under leetle calls it "a jocular imitation of a hesitating (?) or deliberately emphatic pronunciation of little". Payne mentions from Alabama leetle "with special and prolonged emphasis on the î sound to indicate a very small amount". I suspect that what takes place is just as often a narrowing or thinning of the vowel sound as a real lengthening, just as in Dan. bitte with narrow or thin [i], see above. To the quotations in NED. I add the following: Dickens Mutual Fr. 861 "a leetle spoilt", Wells Tono-B. 1. 92 "some leetle thing", id. War and Fut. 186 "the little aeroplane ... such a leetle thing up there in the night".---It is noteworthy that in the word for the opposite notion, where we should according to the usual sound laws expect the vowel [i] (OE. micel, Sc. mickle, Goth. mikils) we have instead u: much, but this development is not without parallels, see Mod. E. Gr. I. 3. 42. In Dan. dial, mög(el) for the same word the abnormal vowel is generally ascribed to the influence of the labial m; in both forms the movement away from i may have been furthered by sound-symbolic feeling. (301--02)

「[i] = 小さい」という音象徴について,little の母音はポジティヴに,対義語 much の母音はネガティヴに反応し音変化を経てきた,という鋭い洞察だ.もともとの語源形との関連で音象徴を論じるのみならず,音変化の動機づけとしての音象徴を考察していくこともまた重要なのではないかと気付かされた.

・ Jespersen, O. "Symbolic Value of the Vowel I." Philologica 1 (1922). Reprinted in Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933. 283--303.

2024-11-04 Mon

■ #5670. Grassmann's law --- 「グラスマンの法則」 [grassmanns_law][grimms_law][sound_change][sanskrit][greek][indo-european][dissimilation][verners_law][aspiration][phonetics][consonant]

著名なグリムの法則 (grimms_law) には,提案された当時より,様々な例外があることが気づかれていた.最も有名なのはヴェルネルの法則 (verners_law) に関する例外だが,もう1つグラスマンの法則 (grassmanns_law) というものがある.『新英語学辞典』 '(209--300) より,該当の解説を引く.

次に発見された例外は,通常グラスマンの法則 (Grassmann's law) と呼ばれるものである.ある系列の印欧語の対応は Grimm が設定した型に合致せず,説明が困難であったが,Herman Grassmann (1809--77) はギリシア語やサンスクリットのデータを調べ,これらの言語では例外的に不規則な対応を発達させたことを明らかにした.例えば

Goth. Skt -biudan 'offer' bódhāmi 'notice' dauhtar 'daughter' duhitā' gagg 'street' jánghā 'leg'

等の対応において,グリムの法則によればゲルマン語の b, d, g に対応するサンスクリットの語頭は帯気音 (bh, dh, gh) でなければならないのに非帯気音である.Grassmann は,これはギリシア語およびサンスクリットにおいて,二つの隣接する音節で帯気音が続いたとき,どちらか一つは異化 (DISSIMILATION) によって非帯気音になる現象のせいであることを発見した.ここにおいて言語学者は,単音の特徴や音声環境だけでなく,相接する音節との関係にも注意しなければならないことを知ったのである.

Bussmann の用語辞典からも引いておこう (198--99) .

Grassmann's law (also dissimilation of aspirates)

Discovered by Grassmann (1863), sound change occurring independently in Sanskrit and Greek which consistently results in a dissimilation of aspirated stops. If at least two aspirated stops occur in a single word, then only the last stop retains its aspiration, all preceding aspirates are deaspirated; cf. IE *bhebhoṷdhe > Skt bubodha 'had awakened,' IE *dhidhēhmi > Grk títhēmi 'I set, I put.' This law, which was discovered through internal reconstruction, turned a putative 'exception' to the Germanic sound shift (⇒ 'Grimm's law). . . into a law.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics''. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2024-09-21 Sat

■ #5626. 古英語の sc の口蓋化・歯擦化 (2) [sound_change][phonetics][consonant][palatalisation][oe][digraph][spelling][alliteration][aelfric]

以前に「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]) で取り上げた話題.古英語の2重字 (digraph) である <sc> について,依拠する文献を Prins に変え,そこで何が述べられているかを確認し,理解を深めたい.Prins (203--04) より引用する.

7.16 PG sk

PG sk was palatalized:

1. In initial position before all vowels and consonants:

OE Du sčēap 'sheep' schaap WS sčield A scčeld 'shield' schild sčēawian 'to show' schouwen G schauen sčendan 'to damage' schenden sčrud 'shroud'

2. Medially between palatal vowels and especially when followed originally by i(:) or j:

þrysče 'thrush'

wysčean 'to wish'

3. Finally after palatal vowels:

æsč 'ash'

disč 'dish'

Englisč 'English'

古英語研究では通常,口蓋化した <sc> の音価は [ʃ] とされているが,Prins (204) の注によると,本当に [ʃ] だったかどうかはわからないという.むしろ [sx] だったのではないかと議論されている.

Note 2. In reading OE we generally read sc(e) as [ʃ], but there is no definite proof that this was the pronunciation before the ME period (when the French spelling s, ss is found, and the spelling sh is introduced).

In Ælfric sc alliterates with sp, and st. So s must have been the first element. The second element cannot have been k, since Scandinavian loanwords (which must have been adopted in lOE) still have sk: skin, skill.

The pronunciation in OE was probably [sx]. Cf. Dutch schoon [sxo:n], schip [sxip], which in the transition period to eME or in eME itself, must have become [ʃ].

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

2024-09-18 Wed

■ #5623. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継しました [bchel][latin][borrowing][methodology][sound_change][palatalisation][loan_word][oe][chronology][lexicology][phonetics][hellive2024]

一昨日の Voicy heldio にて「#1205. Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継 --- 「英語史ライヴ2024」より」をアーカイヴ配信しました.これは「#5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します」 ([2024-09-02-1]) で予告したとおり,9月8日(日)に開催された「英語史ライヴ2024」の早朝枠にて生配信された番組がもとになっています.

金田拓さん(帝京科学大学)がメインMCを務め,小河舜さん(上智大学)と私が加わる形での対談精読実況生中継でした.ヘルメイト(helwa リスナー)や khelf メンバーも数名がギャラリーとして収録現場に居合わせ,生配信でお聴きになったリスナーものべ81名に達しました.たいへんな盛況ぶりです.皆さん,日曜日の朝から盛り上げてくださり,ありがとうございました.

今回取り上げたセクションは,実はテクニカルです.古英語期のラテン借用語について,それぞれの単語が同時期内でもいつ借りられたのか,いわば借用の年代測定に関する方法論が話題となっています.取り上げられているラテン借用語の例はすこぶる具体的ではありますが,音変化の性質や比較言語学の手法に光を当てる専門的な内容となっています.

しかし,今回の対談精読会にそってに丁寧に英文を読み解いていえば,必ず理解できますし,歴史言語学研究のエキサイティングな側面を体験することもできるでしょう.本編48分ほどの長尺ですが,ぜひお時間のあるときにゆっくりお聴きください.

Baugh and Cable の精読シリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.ぜひこの機会にテキストを入手して,第1節からお聴きいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-09-02 Mon

■ #5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します [bchel][latin][borrowing][methodology][sound_change][palatalisation][loan_word][oe][chronology][lexicology][phonetics][hellive2024]

Baugh and Cable による英語史の古典的名著を Voicy heldio にて1節ずつ精読していくシリーズをゆっくりと進めています.昨年7月に開始した有料シリーズですが,たまの対談精読回などでは通常の heldio にて無料公開しています.

9月8日(日)に12時間 heldio 生配信の企画「英語史ライヴ2024」が開催されますが,当日の早朝 8:00-- 8:55 の55分枠で「Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継」を無料公開する予定です.金田拓さん(帝京科学大学)と小河舜さん(上智大学)をお招きし,日曜日の朝から3人で賑やかな精読回を繰り広げていきます.

テキストをお持ちでない方のために,当日精読することになっている第57節 "Chronological Criteria" (pp. 73--75) の英文を以下に掲載しておきます.古英語期のラテン借用語の年代測定に関するエキサイティングな箇所です.じっくりと予習しておいていただけますと,対談精読実況生中継を楽しく聴くことができると思います.

57. Chronological Criteria. In order to form an accurate idea of the share that each of these three periods had in extending the resources of the English vocabulary, it is first necessary to determine as closely as possible the date at which each of the borrowed words entered the language. This is naturally somewhat difficult to do, and in the case of some words it is impossible. But in a large number of cases it is possible to assign a word to a given period with a high degree of probability and often with certainty. It will be instructive to pause for a moment to inquire how this is done.

The evidence that can be employed is of various kinds and naturally of varying value. Most obvious is the appearance of the word in literature. If a given word occurs with fair frequency in texts such as Beowulf, or the poems of Cynewulf, such occurrence indicates that the word has had time to pass into current use and that it came into English not later than the early part of the period of Christian influence. But it does not tell us how much earlier it was known in the language, because the earliest written records in English do not go back beyond the year 700. Moreover, the late appearance of a word in literature is no proof of late adoption. The word may not be the kind of word that would naturally occur very often in literary texts, and so much of Old English literature has been lost that it would be very unsafe to argue about the existence of a word on the basis of existing remains. Some words that are not found recorded before the tenth century (e.g., pīpe 'pipe', cīese 'cheese') can be assigned confidently on other grounds to the period of continental borrowing.

The character of the word sometimes gives some clue to its date. Some words are obviously learned and point to a time when the church had become well established in the island. On the other hand, the early occurrence of a word in several of the Germanic dialects points to the general circulation of the word in the Germanic territory and its probable adoption by the ancestors of the English on the continent. Testimony of this kind must of course be used with discrimination. A number of words found in Old English and in Old High German, for example, can hardly have been borrowed by either language before the Anglo-Saxons migrated to England but are due to later independent adoption under conditions more or less parallel, brought about by the introduction of Christianity into the two areas. But it can hardly be doubted that a word like copper, which is rare in Old English, was nevertheless borrowed on the continent when we find it in no fewer than six Germanic languages.

The most conclusive evidence of the date at which a word was borrowed, however, is to be found in the phonetic form of the word. The changes that take place in the sounds of a language can often be dated with some definiteness, and the presence or absence of these changes in a borrowed word constitutes an important test of age. A full account of these changes would carry us far beyond the scope of this book, but one or two examples may serve to illustrate the principle. Thus there occurred in Old English, as in most of the Germanic languages, a change known as i-umlaut. (Umlaut is a German word meaning 'alteration of sound', which in English is sometimes called mutation.) This change affected certain accented vowels and diphthongs (æ, ā, ō, ū, ēa, ēo , and īo) when they were followed in the next syllable by an ī or j. Under such circumstances, æ and a became e, and ō became ē, ā became ǣ, and ū became ȳ. The diphthongs ēa, ēo, īo became īe, later ī, ȳ. Thus *baŋkiz > benc (bench), *mūsiz > mȳs, plural of mūs (mouse), and so forth. The change occurred in English in the course of the seventh century, and when we find it taking place ina word borrowed from Latin, it indicates that the Latin word had been taken into English by that time. Thus Latin monēta (which became *munit in Prehistoric OE) > mynet (a coin, Mod. E. mint) and is an early borrowing. Another change (even earlier) that helps us to date a borrowed word is that known as palatal diphthongization. By this sound change ǣ or ē in early Old English was changed to a diphthong (ēa and īe, respectively) when preceded by certain palatal consonants (ċ, ġ, sc). OE cīese (L. cāseus, chesse) mentioned earlier, shows both i-umlaut and palatal diphthongization (cāseus > *ċǣsi > *ċēasi > *ċīese). In many words, evidence for date is furnished by the sound changes of Vulgar Latin. Thus, for example, an intervocalic p (and p in the combination pr) in the Late Latin of northern Gaul (seventh century) was modified to a sound approximating a v, and the fact that L. cuprum, coprum (copper) appears in OE as copor with the p unchanged indicates a period of borrowing prior to this change (cf. F. cuivre). Again Latin ī changed to e before A.D. 400 so that words like OE biscop (L. episcopus), disc (L. discus), sigel 'brooch' (L. sigillum), and the like, which do not show this change, were borrowed by the English on the continent. But enough has been said to indicate the method and to show that the distribution of the Latin words in Old English among the various periods at which borrowing took place rests not upon guesses, however shrewd, but upon definite facts and upon fairly reliable phonetic inferences.

Baugh and Cable の精読シリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.ぜひこの機会にテキストを入手して,第1節からお聴きいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-08-21 Wed

■ #5595. poor と poverty [v][sound_change][adjective][inflection][noun][me][french][loan_word]

「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で,形容詞 poor の語形についても触れた.この語は古フランス語 povre に由来し,本来は v をもっていたが,英語側で v が消失したということだった.しかし,対応する名詞形 poverty では v が消失していない.これはなぜかという質問が寄せられた.

後者には名詞語尾が付加されており,もとの v の現われる音環境が異なるために両語の振る舞いも異なるのだろうと,おぼろげに考えていた.しかし,具体的には調べてみないと分からない.

そこで,第一歩として Jespersen に当たってみた. v 削除 について,MEG1 より2つのセクションを見つけることができた.まず §2.532. を引用する.

§2.532. A /v/ has disappeared in a great many instances, chiefly through assimilation with a following consonant: had ME hadde OE hæfde, lady ME ladi, earlier lafdi OE hlæfdige . head from the inflected forms of OE hēafod; at one time the infection was heved, (heavdes) heddes . lammas OE hlafmæsse . woman ME also wimman OE wifman . leman OE leofman . gi'n, formerly colloquial, now vulgar for given . se'nnight [ˈsenit] common till the beginning of the 19th c. for sevennight. Devonshire was colloquially pronounced without the v, whence the verb denshire 'improve land by paving off turf and burning'. Daventry according to J1701 was pronounced "Dantry" or "Daintry", and the town is still called [deintri] by natives. Cavendish is pronounced [ˈkɚndiʃ] or [ˈkɚvndiʃ]. hath OE hæfþ. eavesdropper (Sh. R3 V. 3.221) for eaves-. The v-less form of devil, mentioned for instance by J1701 (/del/ and sometimes /dil/), is chiefly due to the inflected forms, but is also found in the uninflected; it is probably found in Shakespeare's Macb. I. 3.107; G1621 mentions /diˑl/ as northern, where it is still found. marle for marvel is frequent in BJo. poor seems to be from the inflected forms of the adjective, cf. Ch. Ros. 6489 pover, but 6490 alle pore folk; in poverty the v has been kept . ure† F œuvre, whence inure, enure . manure earlier manour F manouvrer (manœuvre is a later loan). curfew, -fu OF couvrefeu . kerchief OF couvrechef . ginger, oldest form gingivere . Liverpool without v is found in J1701 and elsewhere, see Ekwall's edition of Jones §184. Cf. further 7.76.

Jespersen は,形容詞における v 消失は,屈折形に由来するのではないかという.v の直後に別の子音が続けば v は脱落し,母音が続けば保持される,という考え方のようだ.いずれにせよ音環境によって v が落ちるか残るかが決まるという立場を取っていることになる.

参考までに,v 消失については,さらに §7.76. より,関係する最初の段落を引用しよう.

§7.76. /v/ and /f/ are often lost in twelvemonth (Bacon twellmonth, S1780, E1787, W1791), twelvepence (S1780, E1787), twelfth (E1787, cf. Thackeray, Van. F. 22). Cf. also the formerly universal fi'pence, fippence (J1701, E1765, etc.), still sometimes [fipəns]. Halfpenny, halfpence, . . .

この問題については,もう少し詳しく調べていく必要がありそうだ.以下,関連する hellog 記事を挙げておく.

・ 「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1])

・ 「#2276. 13世紀以降に生じた v 削除 (2)」 ([2015-07-21-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2024-07-07 Sun

■ #5550. Fertig による Sturtevant's Paradox への批判 [sound_change][analogy][neogrammarian][phonetics][phonology][morphology][language_change][phonotactics][prosody]

昨日の記事「#5549. Sturtevant's Paradox --- 音変化は規則的だが不規則性を生み出し,類推は不規則だが規則性を生み出す」 ([2024-07-06-1]) の最後で,Fertig が "Sturtevant's Paradox" に批判的な立場であることを示唆した.Fertig (97--98) の議論が見事なので,まるまる引用したい.

Like a lot of memorable sayings, Sturtevant's Paradox is really more of a clever play on words than a paradox, kind of like 'Isn't it funny how you drive on a parkway and park on a driveway.' There is nothing paradoxical about the fact that phonetically regular change gives rise to morphological irregularities. Similarly, it is no surprise that morphologically motivated change tends to result in increased morphological regularity. 'Analogic creation' would be even more effective in this regard if it were regular, i.e. if it always applied across the board in all candidate forms, but even the most sporadic morphologically motivated change is bound to eliminate a few morphological idiosyncrasies from the system.

If we consider analogical change from the perspective of its effects on phonotactic patterns, it is sometimes disruptive in just the way that one would expect . . . . At one point in the history of Latin, for example, it was completely predictable that s would not occur between vowels. Analogical change destroyed this phonological regularity, as it has countless others. Carstairs-McCarthy (2010: 52--5) points out that analogical change in English has been known to restore 'bad' prosodic structures, such as syllable codas consisting of a long vowel followed by two voiced obstruents. Although Carstairs-McCarthy's examples are all flawed, there are real instances, such as believed < beleft, of the kind of development he is talking about (§5.3.1).

What the continuing popularity of Sturtevant's formulation really reveals is that one old Neogrammarian bias is still very much with us: When Sturtevant talks about changes resulting in 'regularity' and 'irregularities', present-day historical linguists still share his tacit assumption that these terms can only refer to morphology. If we were to revise the 'paradox' to accurately reflect the interaction between sound change and analogy, we would wind up with something not very paradoxical at all:

Sound change, being phonetically/phonologically motivated, tends to maintain phonological regularity and produce morphological irregularity. Analogic creation, being morphologically motivated, tends to produce phonological irregularity and morphological regularity. Incidentally, the former tends to proceed 'regularly' (i.e. across the board with no lexical exceptions) while the latter is more likely to proceed 'irregularly' (word-by-word).

I realize that this version is not likely to go viral.

一言でいえば,言語学者は,言語体系の規則性を論じるに当たって,音韻論の規則性よりも形態論の規則性を重視してきたのではないか,要するに形態論偏重の前提があったのではないか,という指摘だ.これまで "Sturtevant's Paradox" の金言を無批判に受け入れてきた私にとって,これは目が覚めるような指摘だった.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. The Evolution of Morphology. Oxford: OUP, 2010.

2024-07-06 Sat

■ #5549. Sturtevant's Paradox --- 音変化は規則的だが不規則性を生み出し,類推は不規則だが規則性を生み出す [sound_change][analogy][neogrammarian][phonetics][phonology][morphology][language_change]

標題は,さまざまに言い換えることができる.「音法則は規則的だが不規則性を生み出し,類推による創造は不規則だが規則性を生み出す」ともいえるし,「形態論において規則的な音声変化はエントロピーを増大させ,不規則的な類推作用はエントロピーを減少させる」ともいえる.音変化 (sound_change) と類推 (analogy) の各々の特徴をうまく言い表したものである(昨日の記事「#5548. 音変化と類推の峻別を改めて考える」 ([2024-07-05-1]) を参照).この謂いについては,以下の関連する記事を書いてきた.

・ 「#1693. 規則的な音韻変化と不規則的な形態変化」 ([2013-12-15-1])

・ 「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1])

・ 「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1])

この金言を最初に述べたのは誰だったかを思い出そうとしていたが,Fertig を読んでいて,それは Sturtevant であると教えられた.Fertig (96) より,関連する部分を引用する.

Long before there was a Philosoraptor, historical linguists had 'Sturtevant's Paradox': 'Phonetic laws are regular but produce irregularities. Analogic creation is irregular but produces regularity' (Sturtevant 1947: 109). It is catchy and memorable. It has undoubtedly helped generations of linguistics students remember the battle between sound change and analogy, and, on the tiny scale of our subdiscipline, it is no exaggeration to say that it has 'gone viral', making appearances in numerous textbooks . . . and other works . . . .

確かにキャッチーな金言である.しかし,Fertig はこのキャッチーさゆえに見えなくなっている部分があるのではないかと警鐘を鳴らしている.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

・ Sturtevant, Edgar H. An Introduction to Linguistic Science. New Haven: Yale UP, 1947.

2024-07-05 Fri

■ #5548. 音変化と類推の峻別を改めて考える [sound_change][analogy][neogrammarian][phonetics][phonology][morphology][language_change][history_of_linguistics][comparative_linguistics][lexical_diffusion][terminology]

比較言語学 (comparative_linguistics) の金字塔というべき,青年文法学派 (neogrammarian) による「音韻変化に例外なし」の原則 (Ausnahmslose Lautgesetze) は,音変化 (sound_change) と類推 (analogy) を峻別したところに成立した.以来,この言語変化の2つの原理は,相容れないもの,交わらないものとして解釈されてきた.この2種類を一緒にしたり,ごっちゃにしたら伝統的な言語変化論の根幹が崩れてしまう,というほどの厳しい区別である.

しかし,この伝統的なテーゼに対する反論も,断続的に提出されてきた.例外なしとされる音変化も,視点を変えれば一律に適用された類推として解釈できるのではないか,という意見だ.実のところ,私自身も語彙拡散 (lexical_diffusion) をめぐる議論のなかで,この2種類の言語変化の原理は,互いに接近し得るのではないかと考えたことがあった.

この重要な問題について,Fertig (99--100) が議論を展開している.Fertig は2種類を峻別すべきだという伝統的な見解に立ってはいるが,その議論はエキサイティングだ.今回は,Fertig がそのような立場に立つ根拠を述べている1節を引用する (95) .単語の発音には強形や弱形など数々の異形 (variants) があるという事例紹介の後にくる段落である.

The restriction of the term 'analogical' to processes based on morpho(phono)logical and syntactic patterns has long since outlived its original rationale, but the distinction between changes motivated by grammatical relations among different wordforms and those motivated by phonetic relations among different realizations of the same wordform remains a valid and important one. The essence of the Neogrammarian 'regularity' hypothesis is that these two systems are separate and that they interface only through the mental representation of a single, citation pronunciation of each wordform. The representations of non-citation realizations are invisible to the morphological and morphophonological systems, and relations among different wordforms are invisible to the phonetic system. If we keep in mind that this is really what we are talking about when we distinguish analogical change from sound change, these traditional terms can continue to serve us well.

言語変化を論じる際には,一度じっくりこの問題に向き合う必要があると考えている.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow