2020-01-16 Thu

■ #3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係 [gvs][stress][vowel][sound_change][drift][metrical_phonology][meosl]

昨日の記事「#3915. 大母音推移と周辺の母音変化の循環的な性質」 ([2020-01-15-1]) の最後に示唆したように,現代の歴史英語音韻論では,強勢の有無やリズムなどの韻律上の性質と母音変化の頻繁さの間には密接な関係があると考えられている.

英語や他のゲルマン諸語では,周知のように,音節の強弱の区別,ひいては母音の強弱の区別が機能的に重視される.これにより,韻律上のリズムにも一定の型が出現することになり,その型に調和する形で母音もその質や量を変化・変異させてきたという議論だ.この見解については「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]),「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]),「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) などで紹介してきたが,今回は英語史における主要な長母音変化に関する研究書を著わした Stenbrenden の結論部より,似た趣旨の議論を引用したい (318) .

. . . stressed syllables and vowels behave differently from unstressed syllables and vowels. Since stress in Gmc involves intensity (perceptual loudness and more muscular and respiratory force) in addition to pitch prominence, various articulatory features are a consequence of stress: stressed vowels are longer and usually more peripheral (in terms of the vowel space), fortis plosives have more aspiration, etc. Lack of stress, on the other hand, involves little muscular effort and perceptual 'softness', and often low/level pitch; unstress therefore has articulatory consequences like shorter and more centralised vowels (or at least loss of vowel contrasts . . .), vowel reduction, vowel and consonant elision, and little to no aspiration of fortis plosives, etc. Thus, what is known as the 'syncopation period' in early Gmc may be interpreted as only the beginning of a long process involving the gradual reduction and loss of unstressed vowels and syllables, the last major instance of which is witnessed (in English) in the loss of final schwa. Related to this reduction process are the lOE and ME processes that lengthen vowels in open syllables and shorten vowels in words of two or more syllables. Clearly, metrical considerations play a crucial role here . . . .

この引用の最後で,中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) などに触れており,いわゆる大母音推移 (gvs) にこそ触れていないものの,著者がそれらも含めてゲルマン語の漂流 (drift) を考えていることは間違いない.主要な母音変化の多くが何らかの形で関連しており,その意味ではすべてひっくるめて "chain shift" なのだという考え方である.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2018-12-05 Wed

■ #3509. 韻律音韻論からみたアクセント移動 [metrical_phonology][stress][phonology][prosody]

現代英語で fifteen は /fɪfˈtiːn/ のように第2音節にアクセントが落ちるが,fifteen boys となると /ˌfɪftiːn ˈbɔɪz/ のように boys に最も強いアクセントが置かれる一方,fifteen においては第2音節よりも第1音節のほうが相対的に強くなる.これは,第1アクセントであれ第2アクセントであれ,2つのアクセントが隣接音節に連続して現われるのを避けるために,アクセント位置の調整機能が作動したためであると説明される.

このアクセント位置の調整機能を韻律音韻論 (metrical_phonology) の立場から定式化しようとすると,例えば次のようになる(高橋,pp. 34--35).まず fifteen 単体についての図を (1) に挙げよう.

(1) fifteen

| * | 語の主アクセント | |

| * | * | 語アクセント |

| fif | ti:n | 音節 |

この図は fifteen の韻律グリッドを示している.アクセントを記述するのに,何段階かの階層を用意するのが韻律音韻論の特徴である.ここでは「語アクセント」と「語の主アクセント」という2つの階層が用意されている.各音節を垂直方向にみて,より多く星印が付されている音節に,より強いアクセントが置かれるという決まりだ.つまり,fifteen は第2音節がより強く,第1音節がそれより弱いということになる.

次に,boys を加えて名詞句としてみよう.

(2) fifteen boys (調整前)

| * | 句アクセント | ||

| * | * | 語の主アクセント | |

| * | * | * | 語アクセント |

| fif | ti:n | boiz | 音節 |

(1) の横方向に boys の1音節分を加え,縦方向に「句アクセント」の階層を上乗せした韻律グリッドである.英語の名詞句では主要部 boys に最も強いアクセントが置かれるが,それは3つの星印で示されている.しかし, 英語の韻律上の規則として,隣接する2音節がともに2つ(以上)の星印をもっていることは許容されない(と考えておく).これにより,赤の星印で示したように,隣接する4つのマス目に星印が配置されるのはルール違反となる.そこで,違反を回避する方法が模索される.いくつかの可能性があるが,ここでは左上の赤い星印が1マス左にずれると想定しておく.すると,この調整により次の (3) の韻律グリッドが生成される.

(3) fifteen boys (調整後)

| * | 句アクセント | ||

| * | * | 語の主アクセント | |

| * | * | * | 語アクセント |

| fif | ti:n | boiz | 音節 |

これは,実際の fifteen boys のアクセントの種類と位置を正確に表現している韻律グリッドとなる.以上のステップが唯一の可能性ではないが,少なくとも妥当性の高い仮説の1つではあろう.以上が,韻律音韻論でアクセント(移動)の問題を扱う際の基本的な考え方である.

・ 高橋 幸雄 「第1章 音の構造について ――音声学・音韻論――」西原 哲雄(編)『言語学入門』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2012年.9--38頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-12-26 Sat

■ #2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][syllable][pronunciation][prosody][language_change][final_e][speed_of_change][schedule_of_language_change][language_change][metrical_phonology][eurhythmy][inflection]

英語史では,名詞,動詞,形容詞のような主たる品詞において,屈折語尾が -e へ水平化し,後にそれも消失していったという経緯がある.しかし,-e の消失の速度や時機 (cf speed_of_change, schedule_of_language_change) については,品詞間で差があった.名詞と動詞の屈折語尾においては消失は比較的早かったが,形容詞における消失はずっと遅く,Chaucer に代表される後期中英語でも十分に保たれていた (Minkova 312) .今回は,なぜ形容詞弱変化屈折の -e は遅くまで消失に抵抗したのかについて考えたい.

この問題を議論した Minkova の結論を先取りしていえば,特に単音節の形容詞の弱変化屈折における -e は,保持されやすい韻律上の動機づけがあったということである.例えば,the goode man のような「定冠詞+形容詞+名詞」という統語構造においては,単音節形容詞に屈折語尾 -e が付くことによって,弱強弱強の好韻律 (eurhythmy) が保たれやすい.つまり,統語上の配置と韻律上の要求が合致したために,歴史的な -e 語尾が音韻的な摩耗を免れたのだと考えることができる.

ここで注意すべき点が2つある.1つは,古英語や中英語より統語的に要求されてきた -e 語尾が,eurhythmy を保つべく消失を免れたというのが要点であり,-e 語尾が eurhythmy をあらたに獲得すべく,歴史的には正当化されない環境で挿入されたわけではないということだ.eurhythmy の効果は,積極的というよりも消極的な効果だということになる.

2つ目に,-e を保持させるという eurhythmy の効果は長続きせず,15--16世紀以降には結果として語尾消失の強力な潮流に屈しざるを得なかった,という事実がある.この事実は,eurhythmy 説に対する疑念を生じさせるかもしれない.しかし,eurhythmy の効果それ自体が,時代によって力を強めたり弱めたりしたことは,十分にあり得ることだろう.eurhythmy は,歴史的に英語という言語体系に広く弱く作用してきた要因であると認めてよいが,言語体系内で作用している他の諸要因との関係において相対的に機能していると解釈すべきである.したがって,15--16世紀に形容詞屈折の -e が消失し,結果として "dysrhythmy" が生じたとしても,それは eurhythmy の動機づけよりも他の諸要因の作用力が勝ったのだと考えればよく,それ以前の時代に関する eurhythmy 説自体を棄却する必要はない.Minkova (322--23) は,形容詞屈折語尾の -e について次のように述べている.

. . . the claim laid on rules of eurhythmy in English can be weakened and ultimately overruled by other factors such as the expansion of segmental phonological rules of final schwa deletion, a process which depends on and is augmented by the weak metrical position of the deletable syllable. The 15th century reversal of the strength of the eurhythmy rules relative to other rules is not surprising. Extremely powerful morphological analogy within the adjectives, analogy with the demorphologization of the -e in the other word classes, as well as sweeping changes in the syntactic structure of the language led to what may appear to be a tendency to 'dysrhythmy' in the prosodic organization of some adjectival phrases in Modern English. . . . The entire history of schwa is, indeed, the result of a complex interaction of factors, and this is only an instance of the varying force of application of these factors.

英語史における形容詞屈折語尾の問題については,「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]),「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]) ほか,ilame (= Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English) の各記事を参照.

なお,私自身もこの問題について論文を2本ほど書いています([1] Hotta, Ryuichi. "The Levelling of Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." Journal of the Institute of Cultural Science 73 (2012): 255--73. [2] Hotta, Ryuichi. "The Decreasing Relevance of Number, Case, and Definiteness to Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." 『チョーサーと中世を眺めて』チョーサー研究会20周年記念論文集 狩野晃一(編),麻生出版,2014年,273--99頁).

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." ''Papers from the 5th International

2014-12-12 Fri

■ #2055. 「母音」という呼称 [vowel][comparative_linguistics][family_tree][terminology][metrical_phonology][syllable]

「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) や「#1926. 日本人≠日本語母語話者」 ([2014-08-05-1]) で「母語」という用語についてあれこれと考えた.一般に言語(学)のディスコースには,「母」がよく顔を出す.「母語」や「母方言」はもとより,比較言語学では諸言語の系統的な関係を「母言語」「娘言語」「姉妹言語」と表現することが多い.なぜ「父」や「息子」や「兄弟」ではないのかと考えると,派生関係を表わす系統図では生む・生まれる(産む・産まれる)の関係が重視されるからだろうと思われる.言語の派生においては,男女のペアから子が生まれるという前提はなく,いわば「単為生殖」(より近似した比喩としてはセイヨウタンポポなどに代表される「産雌単為生殖」)である.これに関連しては「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) も参照されたい.

「母語」や「母・娘言語」については上のようなことを考えており,言語のディスコースにおける「女系」性に気づいていたが,ある授業で学生がもう1つの興味深い例を指摘してくれた.標題に掲げた「母音」という用語である.盲点だったので,なるほどと感心した.確かに,なぜ「父音」ではなく「母音」なのだろうか.少し調べてみた.

英語で「母音」は vowel,対する「子音」は consonant である.これらの英語の用語の語源には,特に母とか子とかいう概念は含まれていない.前者はラテン語 vōcālem (有声の)に遡り,語根は vōx (声)である.後者は,ラテン語 consonans (調和する,一緒に響く)に遡り,これ自体はギリシア語 súmphōnon([母音と]ともに発音するもの)のなぞりである.つまり,特に親子の比喩は関与していない.他の西洋語も事情は似たり寄ったりである.

とすると,「母音」「子音」という呼称は,日本語独自のものらしいということになる.『日本国語大辞典』によると「ぼいん」には【母音】と【母韻】の項が別々にあり,それぞれ次のようにある.

【母音】*百学連環(1870--71頃)〈西周〉一「文字に consonants (子音)及び vowel (母音)の二種あり」*病牀譫語(1899)〈正岡子規〉五「父音母音の区別無き事等に因る者にして,其解し難きは,同音の字多き漢語を仮名に直したるに因るなり」*金毘羅(1909)〈森鴎外〉「苦しい間に,をりをり一言づつ云ふ詞が,濁音勝で母音を長く引くので」

【母韻】「ぼいん(母音)」に同じ.*小学日本文典(1874)〈田中義廉〉一・二「此五十音のうち,アイウエオの五字を,母韵と云ひ」*広日本文典(1897)〈大槻文彦〉三二「也行の発生は,甚だ阿行の『い』に似,和行の発生は,甚だ阿行の『う』に似て,更に,之に母韻を添へて,二母韻,相重なりて発するものの如し」*国語のため第二(1903)〈上田万年〉促音考「第一 P(H)TKRS 等の子音が Unaccented の母韻に従はれて,P(H)TKS を以てはじめらるるシラブルの前に立つ時は」

ここで【母音】の項の例文として触れられている「父音」という用語に着目したい.これは,今日いうところの子音の意味で使われている.では,同じ辞典で【父音】(ふいん)の項を引いてみる.

「しいん(子音)」に同じ.*広日本文典別記(1897)〈大槻文彦〉一七「英の Consonant を,子音,又は,父音(フイン)など訳するあるは,非なり」*国語音声学(1902)〈平野秀吉〉一四・一「父音は,其の音質の上から区別すれば,左の二類となる.有声父音 無声父音」

近代言語学が入ってきた明治初期には,consonant の訳語として「子音」とともに「父音」という言い方が行われていたようだ.「母」に対するものは「父」なのか「子」(=娘?)なのかという競合を経て,最終的には「子」で収まったということのようだ.ここでいう「子」の性別は分からないが,音声学のディスコースにおいて「父」権が失墜したようにも見えるから,「娘」である可能性が高い(?).

さらに,根本となる【母】(ぼ)とは何かを同辞典で調べてみると,

(2)親もと.帰るべきところ.そだった所./母岩,母艦,母港,母船,母校,母国,母語,母斑/(3)物を生じるもととなるもの./酵母,字母/母音,母型,母集団,母数,母船/

とある.その中で「母音」(なるほど「字母」という用語もあった!)は,「物を生じるもととなるもの」の意の「母」の用例として挙げられている.

ここで思い浮かぶのは,韻律音韻論における音節構造の記述だ.現在最も広く導入されている音節構造 (cf. 「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1])) の記述では,onset, rhyme, nucleus, coda などの位置をもった階層構造が前提とされている.音節構造において核であり母体となるのは文字通り nucleus であり,典型的にはそこに母音が収まり,その周辺に「ともに響く音」としての子音が配される.母音は比喩的に「母体」や「母艦」などと表現したくなる位置に収まる音であり,一方で子音はその周辺に配される「子分」である(なお「子分」というとむしろ男性のイメージだ).明治初期と韻律音韻論というのは厳密にはアナクロだが,「母音」「子音」という言葉遣いの背景にある基本的な音韻のとらえ方とは関わってくるだろう.

上記のように,「母」とは,何かを派生的に生み出す源であり,生成文法の発想に近いこともあって,日本語の言語学のディスコースには女系用語の伝統がすでに根付いて久しいということかもしれない.

2013-08-07 Wed

■ #1563. 音節構造 [syllable][phonetics][phonology][metrical_phonology][terminology]

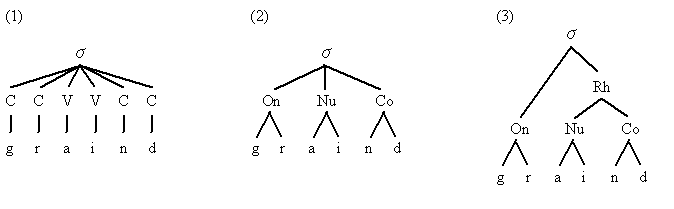

昨日の記事「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1]) で,説明抜きで音節構造 (syllable structure) の分析を示したが,今日は Hogg and McCully (35--38) に拠って,音節構造の教科書的な概説を施したい.以下では,grind /graind/ という1音節語の音節構造を例に取る.

最も直感的な分析方法は,音節を構成する各分節音をフラットに並べる下図の (1) の方法である.ただし,音声学的にも音韻論的にも,母音と子音とを区別することは前提としておいてよいと思われるので,その標示は与えてある.

(1) を一見して明らかなように,子音は子音どうしの結合をなし,母音は母音どうしの結合をなすのが通常である.したがって,それぞれをグループ化して音節内での位置に応じてラベルをつけることは自然である.音節の始まりを担当する子音群を Onset,本体を占める母音群を Nucleus,終わりを担当する子音群を Coda と分けることが一般的に行なわれている.これが,(2) の分析である.

この段階でも有効な音節構造の分析はできるが,さらに階層化を進めると,理論上,便利である.(3) のように Nucleus と Coda をまとめる Rhyme を設定し,Onset に対応させるという分析が広く受け入れられている.

では,(3) のような一見すると複雑な階層化がなぜ理論的に有意味なのだろうか.1つは,Onset には独自の制限がかかっているということがある.英語では /graind/ という音連続は許されるが,例えば */pfraind/ は許されない.これは,Onset /pfr/ にかかっている子音連続の制限ゆえであり,Onset より右の部分の構造からは独立した理由によるものである.同様に,brim, bread, bran, brock, brunt と *bnim, *bnead, *bnan, *bnock, *bnunt を比較すれば,問題は Onset が /br/ か */bn/ かにかかっているのであり,その後の部分は全体の可否に影響していないことがわかるだろう.また,Rhyme という語そのものが示すとおり,脚韻の伝統により,この単位が直感的にもまとまりをなすものだという認識は強い.

さらに,Rhyme (あるいはそれより下のレベル)の分岐の仕方により,多くの音韻過程や強勢が記述できるという利点がある.分岐していれば重い音節 (heavy syllable) であると言われ,分岐していなければ軽い音節 (light syllable) であると言われる.Nucleus と Coda の構造に別々に言及せずとも,Rhyme 以下の構造として一括して言及できるので,Rhyme というレベルの設定は説明の経済性に資する.

以上の理由で,Onset に対して Rhyme を区別する合理性はあるといえる.しかし,Rhyme 以下を Nucleus と Coda へ区分せずに,音をフラットに横並びにする音韻論など,(3) の変種といえるものもあることに注意したい.いずれも合理的に音韻や韻律の分析を可能にするための仮説であり,道具立てである.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-08-06 Tue

■ #1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping [phonetics][phonology][diphthong][vowel][syllable][metrical_phonology][variation][yod-dropping]

現代英語には /juː/ という上昇2重母音 (rising diphthong) がある.英語変種によっても異なるが,この2重母音にはいくつかの特徴がある.そのうちの共時的な変異と通時的な変化に関わる特徴として,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) がある.時に /juː/ から /j/ が脱落し,/uː/ として実現される音韻過程のことだ.

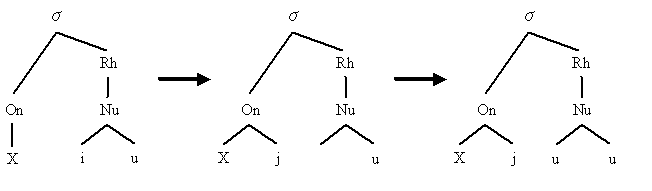

現在進行中の yod-dropping を記述・説明するのに,Hogg and McCully (42--45) で述べられている metrical phonology (韻律音韻論)による分析が利用できるかもしれないと思ったので,紹介しておきたい.子音 X + /juː/ からなる音節は,下図の左の基底構造をもっていると分析される.

次に,この基底構造の Nucleus における /i/ が,/j/ として Onset へ移動すると想定する.引き続き,/i/ が移動したことによって空いた Nucleus の第1の位置に,後続の /u/ のコピーが作り出される.

このように分析する利点はいくつかある.まず,基底構造の Onset に /Xj/ を想定してしまうと,cue /kjuː/, few /fjuː/ などでは問題ないが,new /njuː/, lewd /ljuː/ などでは問題が生じる.なぜならば2モーラからなる Onset において第1モーラの聞こえ度は無声摩擦音と同等かそれ以下でないといけないという一般的な制限があるからである.この制限に従えば,/n/ や /l/ は聞こえ度が高すぎるために,Onset の第1モーラとなることはできないはずだ.しかし,実際には第1モーラになっているので,これは例外的に派生したものとして分析する必要があることになる.

また,この分析は /Xj/ の後には長母音しか生起し得ないことと符合する.というのは,Nucleus の第2モーラには /i/ か /u/ しか起こり得ず,それが前位置にコピーされることをこの分析は要求しているからである.

さらに,clue, drew, threw など,もともと Onset が2モーラ(2子音結合)からなる場合には,/j/ が左へ移動してゆくための空きスペースがないために,/j/ 自身が最終的に脱落してしまうと説明することができる.つまり,子音連続の直後の yod-dropping が必須であることをうまく説明する.

変異としての yod-dropping は,英語変種によっても異なるが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune などの語における /j/ の有無の揺れによって示される.共時的にも通時的にも,yod-dropping の起こりやすさは先行する子音 X が何であるかによってある程度は決まることが知られているが,これをいかに上の分析に組み込むことができるかが次の課題となるだろう.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-07-28 Sun

■ #1553. Consonant Extrametricality と名前動後 [diatone][consonant][stress][phonology][metrical_phonology]

韻律音韻論 (metrical phonology) によると,英語には Consonant Extrametricality (CE) という韻律規則がある.端的にいえば,語末の子音は,語の韻律を考慮するうえで勘定に入れないとする規則である."[+cons] ──→ [+ex] / ─── ] word" と公式化される.

語末子音を勘定に入れずに,最終音節の rhyme 以下が2モーラ以上となる(つまり分岐する)場合には,原則としてそこに強勢が置かれる.Hogg and McCully (109--10) より例を引こう.

| (a) | (b) | (c) |

| obey /obée/ | torment /tɔrmén | astonish /astɔ'nɪ |

| polite /polái | perhaps /perháp | decrepit /dikrépi |

| humane /hjuuméy | august /ɔɔgús | normal /nɔ'rma |

| petite /petíi | divert /daivér | consider /kɔnsíde |

ただし,これは名詞以外の品詞において有効な規則である.英語の多音節語の名詞では一般に強勢が第1音節に引きつけられるため,強勢が最終音節に残るには,より厳しい条件が課せられる.例えば,(b) からの例で,動詞 torment と形容詞 august はともに語末子音1つを韻律外としても,まだ rhyme 以下が分岐するので,第2音節に強勢が落ちる.ところが,名詞 torment と名詞 August では第1音節に強勢が移るので,この事実をうまく説明できる条件と規則を考える必要がある.

最もわかりやすいのは,最終子音群のすべてを韻律外とする説明である.Katamba (236--37) は,canoe, bamboo, bazaar, settee; police, alert, debate, cartoon などの例を挙げながら,次のようにまとめている.

. . . with regard to the disyllabic noun stress rule, only the nucleus of the second syllable is projected. The noun stress rule only 'sees' the syllable nucleus: if the nucleus branches (i.e. contains a long vowel or diphthong), stress is on the final syllable. Otherwise, stress is on the initial syllable.

これは,名詞の場合には最終音節の最終子音1つだけでなく最終子音群のすべてを韻律外とみなせ,という規則だ.そして,その子音群を除外した上でもまだ rhyme 以下が分岐する(つまり長母音や2重母音を含む)場合にのみ,その最終音節に強勢が落ちるとする.この条件に合わなければ,強勢は先行音節へと移動してゆく.これにより,名詞 torment と名詞 August は,それぞれ /tɔ'rment/, /ɔ'ɔgust/ と正しく分析されることになる.

この韻律音韻論の分析に従えば,いわゆる名前動後 (diatone) を構成する多くの語の強勢パターンは,Consonant Extrametricality と品詞(非名詞か名詞か)の2点を参照して記述できることになる ([2011-07-10-1]) .しかし,名前動後には強勢位置の変異や変化を示す語はあるし (ex. control (n.), retard (n.); [2012-04-23-1]) ,予想に当てはまらない語も少なくない (ex. discount, exploit, increase) .この分析が完全な説明能力をもたないことを示すのは簡単だが,共時的のみならず通時的な傾向を示唆するものと理解するのであれば,名前動後の語彙拡散を記述する上で,ある程度有効な分析となるかもしれない.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

・ Katamba, Francis. An Introduction to Phonology. New York: Longman, 1989.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow