2023-01-08 Sun

■ #5004. 聖書で英語とフリジア語を比較 --- まさにゃんの note 記事の紹介 [notice][frisian][bible][link][masanyan][khelf][contrastive_linguistics][comparative_linguistics][contrastive_language_history][germanic][voicy][heldio]

昨日の記事「#5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内」 ([2023-01-07-1]) で,聖書が英語の通時的な比較に適したテキストであることを述べました.内容が原則として古今東西同一だからです.ということは,聖書は通言語的な比較にも適しているということになります.ギリシア語,ラテン語,英語,フランス語,ドイツ語,中国語,日本語などの間で手軽に言語比較できてしまいます.つまり,聖書は対照言語学 (contrastive_linguistics),比較言語学 (comparative_linguistics),そして対照言語史 (contrastive_language_history) の観点からも有用なテキストとなります.

年末に,khelf(慶應英語史フォーラム)の会長のまさにゃんが,自身の note にて「ゼロから始めるフリジア語(シリーズ企画)」を開始しました.フリジア語は年末から始めたにわか趣味とのことです(笑).1日目,2日目,3日目,4日目と,4日分の記事が掲載されています.「創世記」より英語訳 In the beginning God created the heaven and the earth. とフリジア語訳 Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen. を主に比べながら,軽妙な口調でフリジア語超入門を展開しています.

フリジア語 (Frisian) は,比較言語学的に英語と最も近親の言語とされています.この言語について hellog でも以下の記事で触れてきましたので,ぜひご覧ください.

・ 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])

・ 「#2950. 西ゲルマン語(から最初期古英語にかけての)時代の音変化」 ([2017-05-25-1])

・ 「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1])

・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])

・ 「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1])

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも「#40. 英語に最も近い言語は「フリジア語」」にて解説しています.ぜひお聴きください.

2022-02-08 Tue

■ #4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」 [frisian][ethnic_group][germanic][sociolinguistics][language_death][academy]

印欧語比較言語学では,英語と最も近親の言語は何かといえばフリジア語 (Frisian) ということになっている.本ブログでは英語史の周辺の話題も様々に扱ってきたが,フリジア語については「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1]) や「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1]) で取り上げた程度で,あまり注目してこなかった.

そこで近現代のフリジア語の状況について話題を提供すべく,アジェージュより「フリジア語の再征服」と題する魅力的な1節を引用したい (262--63) .「民族が言語を生み出す」1例としてフリジア語が取り上げられている箇所だ.

ある言語がより勢力の強い言語の圧力によって消滅の危機にさらされても,民族的マイノリティがアイデンティティを要求することで,その言語の地位の向上につながることがある.フリジア語の場合がそれである.フリジア語は,英語と同じく西ゲルマン語群の海洋語群〔アングロ・フリジア語群〕に属し,英語と多くの共通点を持っている.この言語は非常に古い歴史をもっており,紀元一世紀ごろから古代ローマと関係をもっていたヨーロッパの民族の言語である.かつてフリジア語の話者は,彼らの海との戦いを示す治水と干拓の営みをさして,誇り高くこういっていた.《Deus mare, Friso litora fecit》「神が海をつくり,フリジア人が海岸をつくった」と.ところが,フリジア語を話すひとびとは,オランダ(フリースラント州とフローニンゲン州に三五万人)とドイツ(デンマークと国境を接するシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州,ニーダーザクセン州のうちエムス川とヴィルヘルムスハーフェンの間にある地域,さらに北部沿岸をとりまく諸島で話されている大陸部諸方言とはかなり異なる方言も入れて数万人)のあいだに分散してしまい,そのなかでフリジア語は二十世紀初めには衰退していた.

衰退の動きは十七世紀半ばからすでに始まっていた.そのころオランダでは,フリジア語は農村でしか話されていなかったし,オランダ語が行政や法律文書においてフリジア語にとって代わりはじめた.けれども,近代になって,領域をもつ行政体としてオランダ・フリースラントが存在したことは,アイデンティティの覚醒を促した.作家たちは,方言横断的な規範に留意しつつ,この言語にまとまった統一正書法をあたえようとした.こんにち,オランダにはフリジア・アカデミーがあり,新造語を管理している.フリジア語は教育や法律の領域にはまだほとんど導入されていないけれども,一九三七年以降小学校で選択科目として導入され,一九五四年から裁判で随時使用できるようになったことを見ると,その後退を食い止めた自覚的な行動のおかげで,フリジア語はオランダ語の非常に強い圧力に以前よりもよくもちこたえているといえる〔後略〕.

「フリジア・アカデミー」なる組織があることは知らなかったので驚いた.オランダ語,英語,ドイツ語,北欧諸語という,地理的にも歴史的にも社会的にも強大な諸言語の狭間にあって,たくましく生き延びているというのは奇跡のようにも思える.

・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.

2018-09-22 Sat

■ #3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた [dutch][flemish][frisian][contact][borrowing][loan_word][historiography]

オランダ語や低地ドイツ語などの,いわゆる低地帯 (the Low Countries) の諸言語が英語に与えた影響について,従来の英語史では,記述が皮相なものにとどまっていた.念頭にあるのは主として語彙的な影響のことだが,これが過小評価されてきたことは「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1]),「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]) などの記事でも示唆してきた通りである.

この問題を取り上げた Chamson の論考に目がとまった.なぜ低地諸語の影響が過小評価されてきたのかについて,次のように述べている (281) .

While historical records attest to continual and intense migrations to Britain from the Low Countries over a period of roughly a thousand years, our knowledge of the linguistic consequences of this contact --- i.e. the impact of Dutch, Frisian, and the Low German dialects on English --- remains sketchy. One main reason is inherent, i.e. due [to] the similarities of the languages involved. Another is extrinsic: the nature of the contact, at once commonplace and elusive, has meant that discussions of the history of English frequently pass over this area, favoring the big players and the exotics.

まず,過小評価の背景には,英語と低地諸語が言語的に類似しているという本質的な理由があると Chamson は述べている.同じ西ゲルマン語群の低地ゲルマン諸語として,語彙,音韻,形態が似通っており,外見的には貸し借りの関係が把握しにくいという事情がある.つまり,本来語なのか借用語なのか見極めづらいのだ.

しかし,語源が見極めづらいのは,なにも英語と低地諸語に限ったことではない.英語と古ノルド語も同様だし,比較される問題として,フランス語借用語かラテン語借用語かが判明しないケースなども思い浮かぶ.だが,古ノルド語,フランス語,ラテン語は,Chamson に言わせれば,英語史上知名度の高い "the big players and the exotics" なのである.この3言語は英語(社会)に様々な形で関与しており,英語史にクライマックスを設定し,ドラマチックに仕立て上げてくれる立役者なのだ.それに対して,低地諸語はいかんせん影が薄い.

イギリスと低地帯の社会的な関係(移民,定住,交易活動)は,古英語期から近代英語期に至るまで,大雑把にいって700年から1700年までの千年間という長きにわたってずっと保たれてきたのであり,潜在的には,相互の言語的な影響もそれに従って大きかったはずである.しかし,この腐れ縁的なダラダラな関係こそが,英語史のドラマに緊張感を生み出し得ない要因なのだ.

・ Chamson, Emil. "Revisiting a Millennium of Migrations: Contextualizing Dutch/Low-German Influence on English Dialect Lexis." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 281--303.

2017-12-30 Sat

■ #3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍 [frisian][anglo-saxon][history][norman_conquest][dutch]

比較言語学によれば,英語と最も近親の言語はフリジア語 (frisian) であると言われる (cf. 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])) .その話者であるフリジア人とは,どのような集団だったのだろうか.イングランドでアングロサクソン人が活動していた後期古英語期を念頭に,その頃フリジア人が現在のオランダの地の内外でいかに活躍していたかを,佐藤 (21--23) に従って概説しよう.

4世紀末から6世紀のゲルマン民族大移動の時代には,同じゲルマン系であるフリジア人も不安定だった.しかし,フランク王国 (481--987年) の支配下で安定を取り戻すと,彼らは7世紀よりオランダ内外で活発な商業活動を展開した.ライン川を中心にドイツ内陸部にまで進出するとともに,海を渡ってイングランド,ユトランド半島,スカンディナヴィアへも活動範囲を広げた.穀物,ワイン,羊の毛皮,魚,塩,武器の交易を行なっており,奴隷の売買にも手を染めていたという.

このようなフリジア人の商業力の源泉な何だったのだろうか.佐藤 (21--22) は次のように述べている(引用文中の「テルプ」とは海のなかに設けられた人工の盛り土で,満潮になると島のようになった人々の居住地を指す).

フリース人は七―八世紀になぜこのように広範囲にわたる商業活動を展開できたのか.すでにふれたように彼らはテルプの上に住み,水路で近隣とつながっている生活をし,日頃から水に親しみ,船を操るのはお手のものであった.テルプの上で暮らすフリース人はヒツジなどを飼う牧畜とサケやチョウザメをとる漁業が主な生業で,日常の穀物はどうしてもほかから手に入れなければならなかった.これがおそらく彼らを商業活動に駆り立てたと思われる.その見返りに彼らは羊の毛皮,羊毛,魚などをもって出かけた.それに加えて,もし需要があれば,先にのべたような各地の特産物を扱うのは自然の流れである.

民族大移動の不安定な時代が終わるとともに,フリース人が手広い商業活動を展開したことは,オランダ人の歴史のひとコマとして注目してよいであろう.やがて一七世紀にはオランダ人は世界の七つの海へ雄飛するが,何かそれを予感させるようなフリース人の活躍である.大西洋を舞台に大々的に黒人奴隷貿易をくり広げたところなどは,まさにフリース人の商業の伝統を受け継いだものといえるかもしれない.

ロマンチックなフリジア・オランダ史観といえるが,もう1つ歴史的におもしろいのは,フリジア人とヴァイキングの関係である.フリースランドはヴァイキングの故地に非常に近いので,最初のターゲットとなる運命だった.9世紀にはヴァイキングによる大規模な掠奪が繰り広げられたが,それは地理的な近さのみならず,フリジア人による豊富な商業資源に引きつけられたからにちがいない.フリジア人はそれによって打撃を受けたのは確かだろうが,一方でしたたかな彼らはヴァイキングの勢いに乗じる形で,周辺地域への商業活動をさらに活発化したらしい.

7世紀以降のフリジア人にせよ,17世紀以降のオランダ人にせよ,超域的に活動し,歴史に民族名を刻むほどの影響力を示したものの,長期的に覇を唱えることはなかった.言語としても同様に,フリジア語やオランダ語は永続的に覇権を握ることはなかった.血を分けた兄弟たる英語が近代以降に世界化していくのと裏腹に,むしろ土地の言語として定着していくことになる.

・ 佐藤 弘幸 『図説 オランダの歴史』 河出書房,2012年.

2017-05-25 Thu

■ #2950. 西ゲルマン語(から最初期古英語にかけての)時代の音変化 [sound_change][germanic][oe][vowel][diphthong][phonetics][frisian]

「#2942. ゲルマン語時代の音変化」 ([2017-05-17-1]) に引き続き,Hamer (15) より,標題の時代に関係する2つの音変化を紹介する.

| Sound change | Description | Examples |

|---|---|---|

| D | The diphthongs all developed as follows: ai > ā, au > ēa (ēa = ǣa), eu > ēo, iu > īo. (This development of eu and iu was in fact very much later, but it is placed here in the interests of simplification.) | |

| E | a > æ unless it came before a nasal consonant. | dæg, glæd, but land/lond. |

E は Anglo-Frisian Brightening あるいは First Fronting と呼ばれる音過程を指し,Lass (42) によると,以下のように説明される.

The effects can be seen in comparing say OE dæg, OFr deg with Go dags, OIc dagr, OHG tag. (The original [æ] was later raised in Frisian.)

In outline, AFB turns low back */留/ to [æ], except before nasals (hence OE, OHG mann but dæg vs. tag. It is usually accepted that at some point before AFB (which probably dates from around the early fifth century), */留/ > [留̃] before nasals, and the nasalized vowel blocked AFB.

AFB は古英語の名詞屈折などにおける厄介な異形態を説明する音変化として重要なので,古英語学習者は気に留めておきたい.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2011-06-23 Thu

■ #787. Frisian [frisian][germanic][map][phonetics][palatalisation]

[2009-06-17-1]の記事「インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」に掲げた印欧語系統図や,[2009-05-08-1]の記事「ゴート語(Gothic)と英語史」に掲げたゲルマン語派の系統図から分かるように,系統的に英語に最も近い言語はフリジア語 (Frisian) である.一般にはほとんど認知されていないこの言語が世界的な言語たる英語に最も近いと言われてもピンと来ないと思われる.今回はこの Frisian という言語について概説する.

Frisian は,Proto-Indo European -> Germanic -> West Germanic -> Low Germanic -> Anglo-Frisian という発達経路を英語と共有している.最後の Anglo-Frisian という分類は,後述するいくつかの音声特徴が両言語で共有されていることに基づく仮説だが,この分類を否定する見解もある.その場合には,Old Frisian と Old English が,Low Germanic 直下にフラットに位置づけられることになる.

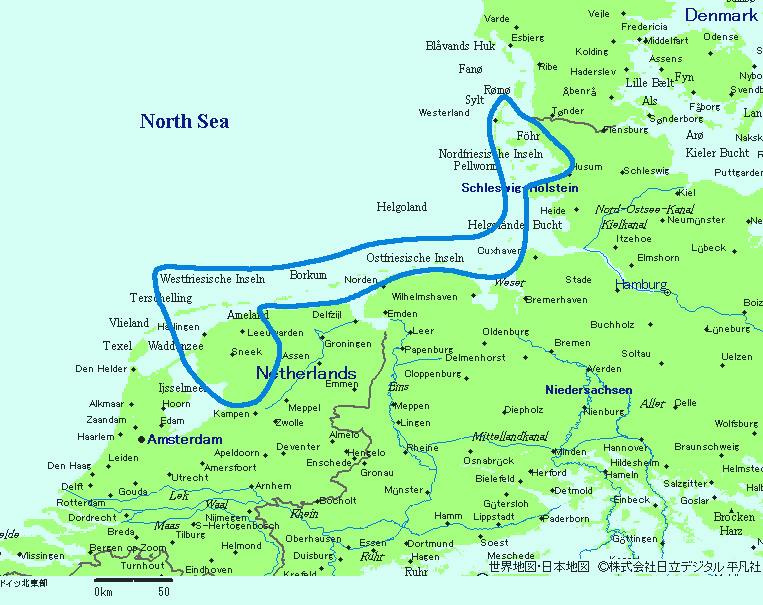

現在の Frisian の分布を地図上で確認したい.およそ青で囲った部分が,現在 Frisian の行なわれている地域である.(オランダ部分の詳細については,Ethnologue より オランダの言語分布地図も参照.)

Ethnologue: Frisian in Family Tree にあるとおり,Frisian は伝統的に3つの方言群へと区分される.方言間あるいは方言内の差異はまちまちで,相互理解が可能でないことも多い.この3種類のなかで主要な方言は Western Frisian である.Ethnologue: Western Frisian が公開している2001年の調査によると,オランダ北部の北海に臨む Friesland 州(島嶼部を含む)を中心として約47万人の話者が存在する.同州の人口の70%が Western Frisian を話すが,ほとんどがオランダ語との二言語使用者である.20世紀の "Frisian movement" により West Frisian の公的な地位は上昇してきており,オランダの公用語の1つとしてその振興運動は進んできている.

Friesland の東に広がるドイツの沿岸地域からデンマーク南部の島嶼部にかけて行なわれているのが,Frisian の東や北の諸方言である.ドイツの Saterland で5000人程度に話される Saterfriesisch (東の方言)や,ドイツの Schleswig-Holstein の沿岸部や向かい合う島嶼部で1万人程度の話者によって使用されている Northern Frisian (北の方言)がある(ただし内部での方言差は著しい).同じくドイツの Ostfriesland, Lower Saxony などに2000人程度の話者を有する Eastern Frisian と呼ばれる言語があるが,名称からは紛らわしいことに,厳密には Frisian の1変種というよりは Low German の1変種というほうが適切とされる.

Frisian の最古の文献は,部分的に11世紀に遡る法律文書で,13世紀の写本で現存している.ここに表わされている Old Frisian の段階は16世紀後半まで続いたが,1573年のものとされる文献を最後に,以降3世紀の間 Frisian で残された文書はほとんどみつかっていない.19世紀になると,Romanticism により民族言語としての Frisian が注目され,1938年に Frisian Academy が設立され,1943年には聖書の翻訳が出版された.ただし,これらの Frisian 復興運動は上にも述べたとおり,主にオランダという国家によって支持されている Western Frisian における話しであり,それ以外の諸方言には標準形式がないために今後の存続の可能性は薄いと考えられている.

Frisian と英語に共通する音声特徴としては,(1) Germanic *f, *þ, *s に先行する鼻音の消失 ( ex. OFr fīf "five" ( < Germanic *fimf ), OFr mūth "mouth" ( < Germanic *munþ- ), OFr ūs "us" ( < Germanic *uns ) ) や,(2) 前舌母音に先行する Germanic *g の口蓋化 ( ex. OFr tzin "chin" ( < Germanic *kinn ), OFr lētza "leech, physician" ( < Germanic *lēkj- ) ) などがある.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow