2025-03-26 Wed

■ #5812. 516通り目の through を「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link][notice][inoueippei]

3月23日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されました.「#321. 中世の through の綴りは515通りと思っていたが」です.おかげさまでご好評いただいています(目下,視聴回数が5000に届きそうです).

through の探究に関するこれまでの経緯は,「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) の記事に,過去の関連コンテンツへのリンク集を作っていますので,そちらからご覧ください.

through の異綴字をめぐる探究がながらく515通り停滞していたところ,久しぶりに新しい516通り目が見つかったということで,研究者の奇矯な生態(?)を眺めるかのようにおもしろがっていただいているのかと想像しますが,当人はいたって真面目です.関心のある方は多くはないかと思いますが,この発見の意義について heldio 有料配信「「516通りの through」の教訓とは?」で語っていますので,よろしければ.

2025-01-11 Sat

■ #5738. 516番目の through を見つけました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link]

英語史における through の綴り方が515通りある件について,これまで様々なメディアで頻繁に話題にしてきた.

・ hellog 「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」 ([2009-06-20-1])

・ hellog 「#54. through 異綴りベスト10(ワースト10?)」 ([2009-06-21-1])

・ hellog 「#193. 15世紀 Chancery Standard の through の異綴りは14通り」 ([2009-11-06-1])

・ hellog 「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1])

・ hellog 「#5006. YouTube 版,515通りの through の話し」 ([2023-01-10-1])

・ hellog 「#5126. 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」 ([2023-05-10-1])

・ heldio 「#599. YouTube「515通りの through」回への補足」

・ heldio 「#709. なぜ同一単語に多くのスペリングが存在し得たのか? --- 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」

・ helwa 「【英語史の輪 #210】いのほた「515通りの through 回」の深掘り解説」

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#91. ゆるーい中世の英語の世界では綴りはマイルール?!through のスペリングは515通り!堀田的ゆるさベスト10!」

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#283. 中世の英語に through のつづりが515通りあるのは言語変化の象徴!」

・ YouTube 「ゆる言語学ラジオ」 「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」

私自身が様々なソースから集めてきた証拠に基づいて「515通り」という数字を挙げてきたわけだが,さらに時間と労力をかけて探せば,異なる綴字がもう少しは見つかるだろうということは分かっていた.そして今回,516番目の through を見つけた.特に意識して探していたわけではないので,「気付いた」ほどの表現が正確かもしれない.

昨年末に note にて「【2024年12月28日正午の英語史緊急速報】3人称複数代名詞 they をめぐってたいへんなことが起こっています」を書いた.Ormulum という初期中英語期のテキストに現われる they の初例について解説した記事だ.その補足解説として,heldio でも「#1319. they の初出例 --- 昨年末緊急企画より Ormulum を覗いてみよう」を配信した.

そこで取り上げた例文を改めて掲げよう.このなかに問題の through が一度出現する.

& swa þeȝȝ leddenn heore lif Till þatt teȝȝ wærenn alde. Þatt naffdenn ðeȝȝ þurrh þeȝȝre streon. Ne sune child. ne dohhterr.

今回見つけた綴字は þurrh である.Ormulum の作者 Orm の独特な綴字は英語史上も有名で,これについて「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1]) や「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1]) の記事で取り上げてきた.この through の516番目の綴字は,いかにも Orm 的である.<u> で表わされる母音が短母音であることを示すのに,後続する <r> が2つ重ねられている.

私自身,これまでの研究で Ormulum におけるこの綴字には何度となく触れてきており,ある意味では目に馴染んでいたはずだが,以前に掲げていた515通りの through の一覧に,この綴字は含まれていなかった.516番目の綴字の「劇的な発見」ではなく,単純に「見落とし」や「拾い漏れ」といったほうがよいケースだが,それでも久しぶりに記録が更新されて嬉しい.

2020-02-23 Sun

■ #3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸 [me][vowel][spelling][ormulum][final_e][meosl][digraph]

英語は全般的に母音の長短を表記し分けるのが苦手である.この問題とその背景については,以下の記事などで論じてきた.

・ 「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2075. 母音字と母音の長短」 ([2015-01-01-1])

しかし,母音の長短を書き分けようという動きが全くなかったわけではない.あくまで書き分けが苦手だったというだけで,書き分けの方法は模索されてきた.確かに古英語ではそのような試みはほぼなされなかったが,中英語になるといくつかの新機軸が導入され,なかには現代まで受け継がれたものもある.Minkova (189--90) より,そのような新機軸を5点挙げよう.

(1) 後続の子音字を重ねて短母音を表わす

Ormulum で採用された方法.follc (folk), þiss (this), þennkenn (think) などとする.一方,長母音を示すには,一貫していたわけではないが,fó (for), tīme (time) のようにアクセント記号を付す方法も採られることがあった.もっとも,この新機軸は Ormulum 以外ではみられず,あくまで孤立した単発の試みである(cf. 「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1])).

(2) 母音字を重ねて長母音を表わす

aa (aye), see (sea), stoone (stone(s)), ook (oak) など.分かりやすい方法として部分的には現代まで続いている.関連して「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1]) を参照.

(3) 子音字の後に <e> を加えて,その前の母音が長いことを表わす

いわゆる "magic <e>" と称される長母音表記.wife, stone, hole など.中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) と密接に関連する表記上の新機軸である.本格的に規則化するのは16世紀のことだが,その原型は中英語期に成立していることに注意(cf. 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1]),「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])).

(4) 異なる母音字を2つ組み合わせた2重字 (digraph) で長母音を表わす

<ie> ≡ [eː], <eo> ≡ [eː] など.このような2重字は古英語にもあったが,母音の長短を表わすために使われていたわけではなかった.中英語では2重字が長母音を表わすのに用いられた点で,新機軸といえる.現代英語の beat, boat, bound などを参照.

(5) 母音字に <i/y> を添えて長母音を表わす

イングランド北部方言やスコットランド方言に分布が偏るが,baith/bayth (both), laith/layth (poath), stain/stayn (stone), keip (keep), heid (head), weill (well), bluid (blood), buik (book), guid (good), puir (poor) などとして長母音を表わした.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2018-10-26 Fri

■ #3469. cosmos, cosmopolitan, cosmetics [etymology][greek][indo-european][ormulum]

cosmos は,秩序整然とした体系としての「宇宙」を意味する語である.ギリシア語で秩序を表わす kósmos に由来し,これ自体は印欧祖語の語根 *kes- (秩序づける)に遡るのではないかとされる.「宇宙」の語義は,Pythagoras 派の哲学者が宇宙を完全な秩序体とみなしていたことによる.

英語では以下のように12世紀後半の Ormulum に最も早い単発の例がみられる.Orm の綴字から判断すると,cosmōs のように第2音節の母音は長母音だったと思われる.

?c1200 Orm.(Jun 1) 17559: Werelld iss nemmnedd Cossmos, Swa summ þe Grickess kiþenn.

?c1200 Orm.(Jun 1) 17592: Tohh is þeȝȝre baþre shrud þurrh Cossmos wel bitacnedd.

Ormulum 以降,この単語はしばらく用いられず,17世紀半ばになってようやく現われてくる.これは近代英語期の再借用とみなしてよいだろう.植物の「コスモス」の語義は,その秩序だった優美さから名付けられたもので,1813年に初出している.

関連語として,cosmopolitan, cosmopolite (世界主義者)がある.ギリシア語の cosmo- (宇宙,秩序)+ politēs (市民)に由来し,初出は17世紀前半,本格的な使用は19世紀半ばからである.語感については「#3308. Cosmopolitan Vocabulary という表現について」 ([2018-05-18-1]) で取り上げたので参照されたい.

そして,cosmetic (化粧,美容)も関連語である.ギリシア語の形容詞形 kosmēticós (秩序だった)がフランス語 cosmétique を経由して17世紀に英語に入ったものである.初例は1605年の Bacon からで「美容術」の語義で用いられた.「化粧」の語義としては1650年のものが最初である.

cosmetic は,現在の英単語としては「化粧の;美容の」に加え「うわべだけの」というネガティヴな含意で用いられることもあり「虚飾」感がつきまとう.しかし,原義を考えれば本来の化粧とは秩序だった端正な美しさを目指すものだったのだろう.化粧もやりすぎると,やはりギリシア起源の対義語である chaos (混沌,無秩序)(< Gk kháos "gulf, abyss, chaos") となってしまうので要注意です.

2018-04-09 Mon

■ #3269. Blake の英語史時代区分の第2期 [periodisation][norman_conquest][grapheme][ab_language][ormulum][standardisation]

「#3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分」 ([2018-03-02-1]) で紹介したように,Blake による英語史時代区分は,徹頭徹尾,標準化という観点からなされた区分である.一般的な英語史の時代区分に慣れていると,おやと思うところがいくつかあるが,とりわけノルマン征服 (norman_conquest) に一顧だにせず,1066年という点をさらりと乗り越えていくかのような第2期(9世紀後半?1250年)の設定には驚くのではないか.ノルマン征服といえば,通常,英語史上およびイングランド史上最大の事件として扱われるが,Blake の見解によると,あくまで第2期の内部での事件という位置づけだ.

Blake によれば,第2期はウェストサクソン方言の書き言葉標準が影響力をもった時代とされる.しかし,ノルマン征服によってウェストサクソンの書き言葉標準は無に帰したのではなかったか.また,「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1]) で取り上げたように,1250年までに局所的ではあれ,AB language, Orm, Laȝamon において標準語に準ずる類の一貫した綴字習慣が発達しており,これらは来たるべき新しい時代の到来を予感させるという意味で,むしろ第3期に接近しているととらえるべきではないか.

しかし,ノルマン征服後,12世紀後半から13世紀にかけて見られるこれらの限定的な「標準的」綴字は,Blake によれば,あくまで後期古英語のウェストサクソン標準語に起源をもつものであり,そこからの改変形・発展形ととらえるべきだという.確かに少なからぬ改変が加えられており,独自の発展も遂げているかもしれないが,かつての標準語の流れを汲んでいるという意味で,その本質は回顧的なものであるとみている.

この回顧的な性質を保っていた,第2期の最後のテキストの1つは,1258年の「#2561. The Proclamation of Henry III」 ([2016-05-01-1]) だろう.ここではかつての標準語の名残が見られるといわれ,その最も分かりやすい例が <æ> の使用である.Blake (135) によれば,古英語の流れを汲んだ <æ> の英語史上最後の使用例だという.

この辺りの年代を超えると,回顧的な雰囲気は消え,明らかに新しい次の時代,つまり標準語という概念がない時代へと入っていく.Blake (131) 曰く,

From now on there were no further attempts to create a standard English writing system which could be said to look back to that found earlier, and Old English manuscripts ceased to be living texts which were copied and recopied. A period of uncertainty as to writing in English succeeded, and when a new standard started to arise it would be based on different premises and a different dialect area.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2016-09-29 Thu

■ #2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち [eme][me_dialect][manuscript][orthography][spelling][standardisation][scribe][ormulum][ab_language][spelling_reform]

英語の綴字標準化の歴史は,後期ウェストサクソン方言で標準的なものが現われるが,ノルマン征服後の初期中英語にはそれが無に帰し,後期中英語になって徐々に再標準化の兆しが芽生え,初期近代英語期中に標準化が進み,17--18世紀に標準綴字が確立した,と大雑把に要約できる.この概観によれば,初期中英語期は綴字の標準がまるでなかった時代ということになる.それはそれで間違ってはいないが,綴字標準とはいわずとも,ある程度一貫した綴字慣習ということであれば,この時代にも個人や小集団のレベルで実践されていた形跡が少数見つかる.よく知られているのは,(1) "AB language" の綴字, (2) Ormulum の作者 Orm の綴字,(3) ブリテン史 Brut をアングロ・フレンチ版から翻訳した Laȝamon の綴字である.

(1) "AB language" の名前は,修道女のための指南書 Ancrene Wisse を含む Cambridge, Corpus Christi College 402 という写本 (= A) と,関連する聖女伝や宗教論を含む Oxford, Bodleian Library, Bodley 34 の写本 (=B) に由来する.この2写本(及び関連するいくつかの写本)には,かなり一貫した綴字体系が採用されており,しかも複数の写字生によってそれが用いられていることから,おそらく13世紀前半に,ある南西中部の修道院か写本室が中心となって,標準綴字を作り上げる試みがなされていたのだろうと推測されている.

(2) Orm は,Lincolnshire のアウグスティノ修道士で,1200年頃に,聖書を分かりやすく言い換えた書物 Ormulum を著わした.現存する唯一のテキストは2万行を超す韻文の大作であり,それが驚くほど一貫した綴字で書かれている.Orm は,母音の量にしたがって後続する子音を重ねるなどの合理性を追究した独特な綴字体系を編みだし,それを自分の作品で実践したのである.この Orm の綴字は,他の写本にも類するものが発見されておらず,きわめて個人的な綴字標準化の事例だが,これは後の16世紀の個性的な綴字改革論者の先駆けといってよい.

(3) Laȝamon は,Worcestershire の司祭で,13世紀初頭に韻文の年代記を韻文で英語へ翻訳した.当時すでに古めかしくなっていたとおぼしき頭韻 (alliteration) や,古風な語彙・綴字を復活させ,ノスタルジックな雰囲気をかもすことに成功した.Laȝamon は,実際に古英語にあった綴字かどうかは別として,いかにも古英語風な綴字を意識的に用いた点で特異であり,これをある種の個人的な綴字標準化の試みとみることも可能だろう.

以上,Horobin (98--102) を参照して執筆した.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-11-18 Wed

■ #2396. フランス語からの句の借用に対する慎重論 [french][loan_translation][borrowing][contact][phraseology][ormulum][old_norse][phrasal_verb]

「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) と昨日の記事「#2395. フランス語からの句の借用」 ([2015-11-17-1]) で話題にしたように,英語は中英語期にフランス語の単語のみならず句や表現を借用してきたと主張されてきた.一方,この主張に対して慎重な立場を取る論者もいる.その1人が Sypherd である.Sypherd はフランス語法借用説を主張する Sykes による論文 French Elements in Middle English (1899) を厳しく批判し,慎重論を展開した.

Sypherd の論の進め方は明解である.Sykes がフランス語の影響があると指摘している英語の句や表現の多くが,Sykes の取り上げている諸文献よりも早い時期に書かれた Ormulum に現われていることを,実証的に示したのである.Ormulum は,East Midland 方言で1200年頃に書かれたとされる長大な宗教詩で,方言的にも時代的にもフランス語の影響が少ないとされるテキストである.このテキストは,むしろ古ノルド語の言語的影響を強く示すものとして知られている.そこで,Sypherd (6--7) は,Sykes のいう「フランス語法」とは,むしろ古ノルド語法とすら考えられるのではないかと,逆手を取る.

Now, if in the Ormulum, a poem free from French influence, these phrases which Mr. Sykes ascribes to the Old French occur with considerable frequency, we are surely justified in denying the overwhelming French phrasal influence on Middle English. Furthermore, the justification of this denial is strengthened when we find that in Old-Norse literature anterior to or contemporary with Orm there exist in comparative abundance many of the identical phrases found in the Ormulum and in other Middle-English literature. And finally, though I do not urge it, the probability of considerable Old-Norse phrasal influence on Orm demands consideration, especially if we bear in mind the following facts: (1) the marked Old-Norse influence in general on Orm; (2) the Old-Norse literature in which these phrases occur in homiletic, sermonic; (3) much of the literature antedates the Ormulum.

もちろん,Sypherd はこの後論文のなかで,古ノルド語の文献から問題の英語の語法におよそ対応する表現を取り出して,提示してゆく.対象となったのは "bear witness", "take baptism", "take flesh, humanity", "take death", "take example", "take heed, take keep, take ȝeme", "take end", "take wife", "take rest", "take cross" に相当する句動詞であり,種類は必ずしも多くないが,議論と例示は全体として盤石で説得力がある.

昨日の記事の末尾でも述べたように,句の借用を実証することは案外難しい.Sypherd も,論文の読後感としては,フランス語からの借用とする説そのものを鋭く批判しているように聞こえるが,おそらく主張したいのは,そのような説には慎重に向き合うべきであり,別の可能性も考慮すべきである,ということだろう.

・ Sypherd, W. Owen. "Old French Influence on Middle English Phraseology." Modern Philology 5 (1907): 85--96.

2015-09-14 Mon

■ #2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化 [personal_pronoun][paradigm][case][ormulum]

3人称複数代名詞が,中英語期中に,本来語の h- 形から古ノルド語由来とされる th- 形へと置き換えられていったことは,英語史では広く知られている.しかし,th- への置換は,格によってタイミングが異なっていた (see 「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]), 「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1])) .すべての方言で繰り返されたパターンは,まず主格が,次に属格が,最後に斜格(与格と対格の融合したもの)が th- 形へ移行するというパターンだ.例えば,北東中部方言の Ormulum (?c1200) では,すでに早い段階で主格は þeȝȝ 一辺倒になっており,属格でも多少の h- 形を残しながらも大部分は þeȝȝre だが,斜格では逆に多少の þeȝȝm を示しながらも hemm が基本である.

ロンドンで主格に þei が現われるのは14世紀であり,Chaucer では þei / her(e) / hem というパラダイムが用いられている (「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1])) .15世紀になると,属格で their が her(e) と競合するようになり,世紀末には Caxton などで their が事実上の唯一形となる.them の定着は最も遅く,Chaucer の次世代の Lydgate や Hoccleve でもまだ hem のみであり,Caxton では them が現われるものの,いまだ hem のほうが優勢だった.16世紀の初めになって,ようやく them が定着し,現代標準英語の状況に達することになった (Lass 120; Mustanoja 134--35) .

したがって,3人称複数のパラダイムは,いずれの方言においても,絶対年代こそ異なれ,共通して以下の3段階を経たことになる (Lass 121).

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| Nominative | þei | þei | þei |

| Genitive | her(e) | her(e) ? þeir | þeir |

| Oblique | hem | hem | hem ? þem |

th- に最後まで抵抗していた hem については,後日談がある.hem は上記のように1500年頃までに標準的な英語では them に完全に置換されたといってよいが,口語では18世紀前半まで主として 'em の形で残っていた形跡があり,それは現在の口語における 'em に連なるのである(荒木・宇賀治,p. 181).以下の例を参照.

・ Let 'em enter (Jul. Caes.)

・ let 'em say what they will (Beaumont & Fletcher, The Famous Historie)

・ I designed to carry 'em, name 'em (The Tatler)

・ 't was time to part 'em, reconcile 'em (Swift, A Complete Collection of Genteel and Ingenious Conversation)

・ I laid 'em up (Defoe, Robinson Crusoe)

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2014-12-06 Sat

■ #2049. <sh> とその異綴字の歴史 [grapheme][alphabet][consonant][spelling][orthography][timeline][ormulum][digraph]

英語史において無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ は安定的な音素だったといえるが,それを表わす綴字はヴァリエーションが豊富だった.近現代英語では二重字 (digraph) の <sh> が原則だが,とりわけ中英語では様々な異綴字が行われていた.その歴史の概略は「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) で示し,ほかにも「#479. bushel」 ([2010-08-19-1]) や「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) の記事で関連する話題に軽く触れてきた.

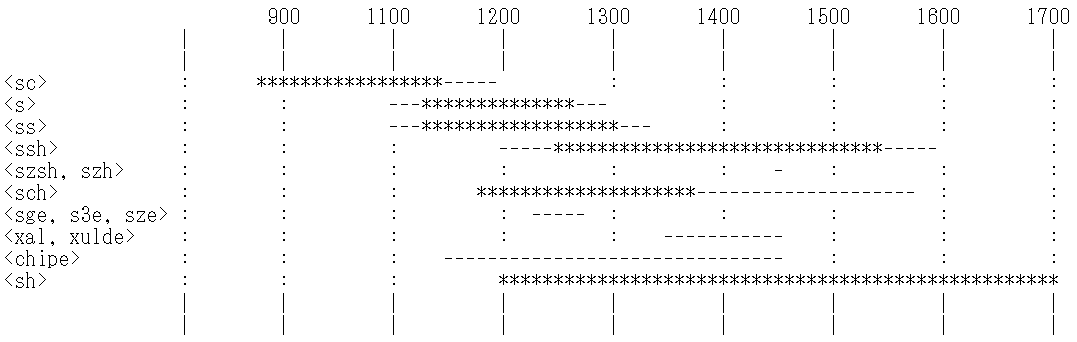

今回は OED sh, n.1 の説明に依拠して,英語史上,問題の子音がどのように綴られてきたのか,もう少し細かく記述したい.まずは,OED の記述に基づいてあらあらの年表を示そう.正確を期しているわけではないので,参考までに.

以下注記を加える.後期古英語の標準綴字だった <sc> は中英語に入ると衰微の一途をたどり,他の種々の異綴字に置き換えられることになった.この子音は当時のフランス語の音素としては存在しなかったため,フランス語で書くことに慣れていた中英語の写字生は,何らかの工夫を強いられることになった.最も単純な試みは単独の <s> を用いる方法で,初期近代英語では語頭と語末の /ʃ/ を表わすのに利用されたが,一般的にはならなかった.その点,重子音字 <ss> は環境を選ばずに用いられたこともあり,より広く用いられた.語中と語末では <ssh> も成功を収め,長く16世紀まで用いられた.16世紀の変わり種としては,Coverdale (1535) でしばしば用いられた <szsh> や <szh> が挙げられるが,あまりに風変わりで真似る者は出なかった.<ss> や <sch> のほかに中英語の半ばで優勢だった異綴字としては,現代ドイツ語綴字を思わせる <sch> を挙げないわけにはいかない.とりわけ語頭では広く行われ,北部方言では16世紀末まで続いた.

特定の語や形態素に現われる /ʃ/ を表わすのに,特定の綴字が用いられたケースがある.例えば she を表わすのに,13世紀には <sge>,

最後に,1200年頃の Ormulum でもすでに規則的に用いられていたが,<sh> が優勢な二重字として他を圧することになる.14世紀末のロンドン文書や Chaucer でも一般的であり,Caxton では標準となった.

近現代英語では,いくつかの語においてこの子音を表わすのに他の字を用いることもあるが,いずれも語源的あるいは発音上説明されるべき周辺的な例である.例えば,machine, schedule, Asia, -tion (cf. 「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1])) などである.

2014-05-01 Thu

■ #1830. Y の名称 [y][alphabet][grapheme][i-mutation][pronunciation][gvs][ormulum]

「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) の記事で触れたように,ローマ字の <F>, <U>, <V>, <W>, <Y> はすべてセム・アルファベットの wāu に起源をもつ姉妹文字である.ラテン語からローマ字を譲り受けた英語を含めた多くの言語では,<y> はそれが表わす音価ゆえに <i> と結びつけられることが多いが,むしろ歴史的には <u> と縁が深い.<Y> と <U> が近しい姉妹文字であることは,ギリシア・アルファベットの第20字 upsilon の大文字がΥ,小文字がυであることからも見て取ることができるし,初期古英語で <u> = /u/ がウムラウト化した円唇前舌高母音 /y/ を表わすのに <y> をもってしたことからも知られる.後期古英語では,/y/ の円唇性が失われて /i/ となったため,<y> はむしろ <i> と結びつけられるようになった.

<Y> と <U> の近さを感じさせるもう1つの点は,Y の名称のなかに隠されているかもしれない.英語で Y が [waɪ] と呼ばれる理由について定説はないが,Jespersen によれば,それは <Y> の字形が <U> の下に <I> を加えた字形であるという点と関係する.[uiː] が [wiː] となり,次いで大母音推移により [waɪ] へ変化したという(田中,pp. 183--84).

OED によると,この文字の発音についての最初の言及は,1200年頃に書かれた Ormulum の l. 4320 にある IESOYS の第5文字目の上に現れる ƿı である.1513年には,G. Douglas の Virgil Æneid vii. Prol. 120 に,"Palamedes byrdis crouping in the sky, Fleand on randoune schapin lik ane Y." という押韻がみられる.また,16世紀後半には,より明確な記述がみられる.

1573 J. Baret Aluearie, Y hath bene taken for a greeke vowel among our latin Grammarians a great while, which me thinke if we marke well we shall finde to be rather a diphthong: for it appeareth to be compounded of u and i, which both spelled togither soundeth as we write Wy.

1580 W. Bullokar Bk. Amendm. Orthogr. 8 The olde name of :y: (which is wy).

関連して,H の名称については「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) を,J の名称については「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) を,Z の名称については「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) および「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1]) を参照.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-03-15 Sat

■ #1783. whole の <w> [spelling][phonetics][etymology][emode][h][hc][hypercorrection][etymological_respelling][ormulum][w]

whole は,古英語 (ġe)hāl (healthy, sound. hale) に遡り,これ自身はゲルマン祖語 *(ȝa)xailaz,さらに印欧祖語 * kailo- (whole, uninjured, of good omen) に遡る.heal, holy とも同根であり,hale, hail とは3重語をなす.したがって,<whole> の <w> は非語源的だが,中英語末期にこの文字が頭に挿入された.

MED hōl(e (adj.(2)) では,異綴字として wholle が挙げられており,以下の用例で15世紀中に <wh>- 形がすでに見られたことがわかる.

a1450 St.Editha (Fst B.3) 3368: When he was take vp of þe vrthe, he was as wholle And as freysshe as he was ony tyme þat day byfore.

15世紀の主として南部のテキストに現れる最初期の <wh>- 形は,whole 語頭子音 /h/ の脱落した発音 (h-dropping) を示唆する diacritical な役割を果たしていたようだ.しかし,これとは別の原理で,16世紀には /h/ の脱落を示すのではない,単に綴字の見栄えのみに関わる <w> の挿入が行われるようになった.この非表音的,非語源的な <w> の挿入は,現代英語の whore (< OE hōre) にも確認される過程である(whore における <w> 挿入は16世紀からで,MED hōr(e (n.(2)) では <wh>- 形は確認されない).16世紀には,ほかにも whom (home), wholy (holy), whoord (hoard), whote (hot)) whood (hood) などが現れ,<o> の前位置での非語源的な <wh>- が,当時ささやかな潮流を形成していたことがわかる.whole と whore のみが現代標準英語まで生きながらえた理由については,Horobin (62) は,それぞれ同音異義語 hole と hoar との区別を書記上明確にするすることができるからではないかと述べている.

Helsinki Corpus でざっと whole の異綴字を検索してみたところ(「穴」の hole などは手作業で除去済み),中英語までは <wh>- は1例も検出されなかったが,初期近代英語になると以下のように一気に浸透したことが分かった.

| <whole> | <hole> | |

|---|---|---|

| E1 (1500--1569) | 71 | 32 |

| E2 (1570--1639) | 68 | 2 |

| E3 (1640--1710) | 84 | 0 |

では,whole のように,非語源的な <w> が初期近代英語に語頭挿入されたのはなぜか.ここには語頭の [hw] から [h] が脱落して [w] となった音韻変化が関わっている.古英語において <hw>- の綴字で表わされた発音は [hw] あるいは [ʍ] だったが,この発音は初期中英語から文字の位置の逆転した <wh>- として表記されるようになる(<wh>- の規則的な使用は,1200年頃の Ormulum より).しかし,同時期には,すでに発音として [h] の音声特徴が失われ,[w] へと変化しつつあった徴候が確認される.例えば,<h> の綴字を欠いた疑問詞に wat, wænne, wilc などが文証される.[hw] と [h] のこの不安定さゆえに,対応する綴字 <wh>- と <h>- も不安定だったのだろう,この発音と綴字の不安定さが,初期近代英語期の正書法への関心と,必ずしも根拠のない衒いに後押しされて,<whole> や <whore> のような非語源的な綴字を生み出したものと考えられる.

なお,whole には,語頭に /w/ をもつ /woːl/, /wʊl/ などの綴字発音が各種方言に聞かれる.EDD Online の WHOLE, adj., sb. v. を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-02-22 Sat

■ #1762. as it were [phrase][subjunctive][ormulum]

標記は「いわば」の意味で用いられる,よく知られた成句である.成句なので共時的には統語分析するのも無意味だが,歴史的な関心からいえば無意味ではない.were が仮定法過去を表わしているということは想像がつくかもしれないが,as という接続詞の導く節内で仮定法が使われるというのも妙なものではないだろうか.

結論を先に述べれば,この as は as if の代用と考えてよい.以下の OED の as, adv. and conj. の P2 の語義説明にあるとおり,"as if it were so" ほどの表現が原型となっていると考えられる.

P2. a. as it were: (as a parenthetic phrase used to indicate that a word or statement is perhaps not formally exact though practically right) as if it were so, if one might so put it, in some sort.

句としての初出は,1200年辺りの Ormulum (l. 16996) で,"Þatt lede þatt primmseȝȝnedd iss..iss all alls itt wære ȝet I nahhtess þessterrnesse." とある.

as = as if としての用法は,OED の語義6にも挙げられているし,近現代英語でも「?ように」と訳せるようなケースにおいて意外とよく現れている.後続するのは節の完全な形ではなく,省略された形,しばしば前置詞句などとなることが多い.細江 (446--47) の挙げている例文を示そう.

・ It lifted up it head and did address / Itself to motion, like as it would speak.---Shakespeare.

・ And all at once their breath drew in, / As they were drinking all.---Coleridge.

・ Our vast flotillas / Have been embodied as by sorcery.---Hardy.

・ Boadicea stands with eyes fixed as on a vision.---Binyon.

・ She is lost as in a trance.---ibid.

・ I have associated, ever since, with the sunny street of Canterbury, dozing as it were in the hot light.---Dickens.

・ He fixes it, as it were in a vice in some cleft of a tree, or in some crevice.---Gilbert White.

・ Every man can see himself, or his neighbour, in Pepy's Diary, as it were through the back-door.---George Gordon.

例えば "She is lost as in a trance." を厳密に展開すれば,"She is lost as (she would be if she were) in a trance." となるだろう.このくどさを回避する便法として,as = as if の用法が発達してきたものと思われる.

なお,"as (it would be as if) it were (so)" においては,it は漠然とした状況の it と考えられる.対応する直説法の成句 as it is (= as it happens) も参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-11-25 Sun

■ #1308. learn の「教える」の語義 [antonymy][polysemy][etymology][sir_orfeo][ormulum][contronym]

learn には,《古・非標準的》という限定された使用域ながらも「教える,わからせる」の語義がある.He learned me how to skate. や I'll learn you. (思い知らせてやるぞ)などの例文が挙げられる.[2011-09-12-1]の記事で紹介した EDD Online の beta-version によれば,learn の語義4として "To teach, instruct; freq. used ironically as a threat of punishment." とあり,他の語義よりも豊富に例文が挙がっている.

「学ぶ」と「教える」は視点が180度異なり,一種の反意ともみなせるが,それが learn という語のなかに共存している.[2010-11-14-1]の記事で紹介した「#566. contronym」のもう一つの例だろう.興味深いことに,両語義を合わせもつ語は,オランダ語 leren やフランス語 apprendre にもみられる.

語源をたどると,印欧語幹は *leis- "track, furrow" に遡る.語形成を経て *laisjan から,Gmc *liznōjan に至り,ここから OE leornian "to learn" が発展した.Gmc *liznōjan とは OE (ġe)lǣran "to teach" も別に関係しており,lore (教え,指導,知識)もその派生語である."track, furrow" が語幹の原義であるということは,learn の意味の根源は「歩む道を導く」辺りにありそうだ.

古英語では,leornian "learn" と (ġe)lǣran "to teach" が区別されていた.しかし,中英語になり,lernen が "teach" の語義も帯びるようになった.OED および MED によると,初例は,1200年くらいの Ormulum である.

Uss birþþ itt [the Gospel] þurth sekenn, To lokenn watt itt lernet uss Off sawle nede. (19613)

「教える」の語義で再帰代名詞とともに用いれば,現代英語の teach oneself と同様に,「学ぶ,自学する」の意味となる.Sir Orfeo (Bliss版,Auchinleck MS, ll. 30--33)の l. 31 の例では,再帰代名詞は強意ではなく文字通り再帰だろう.一方,l. 33 の lerned は「学ぶ」である.

Him-self he lerned for-to harp,

& leyd þer-on his wittes scharp;

He lerned so, þer no-þing was

A better harpour in no plas.

関連して,形容詞 learned (学識のある,博学な)は1300年くらいが初出だが,その本来の意味は「教わった,教育を受けた」であり,learn の「教える」の語義の過去分詞である.12世紀以来用いられている lered およびドイツ語 gelehrt も同義である.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

2012-11-23 Fri

■ #1306. for the nonce [etymology][inflection][metanalysis][terminology][sir_orfeo][oed][dative][genitive][ormulum]

for the nonce (さしあたって,当座は;当分)という句がある.The team is called "the Lions," at least for the nonce. のように使われる.この表現には,定冠詞 the のかつての屈折形の名残がみられ,語源的に興味深い.

現在の形態に直接につながる初例は,1200年くらいの作とされる Ormulum において forr þe naness として現われる.第3語の語頭の n は,直前の定冠詞の初期中英語での単数与格屈折形 þen の語末の n が異分析 (metanalysis) されたものであり,語幹の一部と再解釈されて現在に至っている.かつての単数与格屈折語尾が意外なところで化石的に生き残っている例である.

この句は,形態的にも意味的にも現代英語でいう *for the once に対応するかのように見えるが,歴史的には第3語を once あるいは one's ([2009-07-18-1]の記事「#81. once や twice の -ce とは何か」を参照)に相当する初期中英語の属格に基づく表現に直接由来すると解するには難点がある.OED によれば,属格形は確かに間接的には関与するだろうが,この句は,むしろ古英語に見られる to þam anum や その初期中英語版 to þan ane などと比較されるべき,one の与格を含む表現として始まったのではないかという.後に定着した属格形は,与格形が置換されたものと考えられる.置換の理由としては,「一度」を意味するのに属格に由来する anes, ones と並んで,与格に由来する ane, ene も用いられたことから,両者の交替が自然だったのではないか.

中英語では,異分析が生じる前の形態と生じた後の形態が共存しており,MED には ōnes (adv.) の語義5と nōnes (n.(1)) の語義1の両方に,この句が登録されている.後者によれば,現在に伝わる「臨時に」と「当座は」の語義のほかに,強意語として "indeed" ほどの語義や,韻律的な埋め草としての意味の希薄な用法があると記載されている.強意あるいは埋め草としての例を,Bliss 版 Sir Orfeo (Auchinleck MS, ll. 51--56) から引こう.

Þe king hadde a quen of priis Þat was y-cleped Dame Heurodis, Þe fairest leuedi, for þe nones, Þat miȝt gon on bodi & bones, Ful of loue & of godenisse; Ac no man may telle hir fairnise.

句として以外にも,nonce には「臨時の」という形容詞としての用法がある.名詞とともに一種の複合語を形成して,言語学の術語として nonce-word (臨時語),nonce-form (臨時形)などと使う.この用法の初例は,OED の編纂者 James Murray が1884年に OED 初版の説明書きに用いたときである.

1884 N.E.D. Fasc. 1, p. x, Words apparently employed only for the nonce, are, when inserted in the Dictionary, marked nonce-wd.

OED にこの旨が詳しく記載されているのだから,OED による自作自演の用法といってよいだろう.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow