hellog〜英語史ブログ / 2017-12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017-12-31 Sun

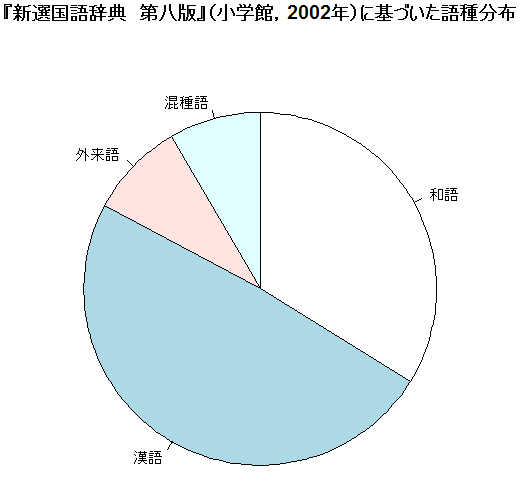

■ #3170. 現代日本語の語種分布 (2) [japanese][lexicology][statistics][etymology][loan_word][lexical_stratification]

「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) の記事で,標題について明治から昭和にかけて出版された国語辞典に基づく数値を示した.今回は平成からの数値を示そう.沖森ほか (71) に掲載されている,『新選国語辞典 第八版』(小学館,2002年)に基づいた語種分布である.

|

|

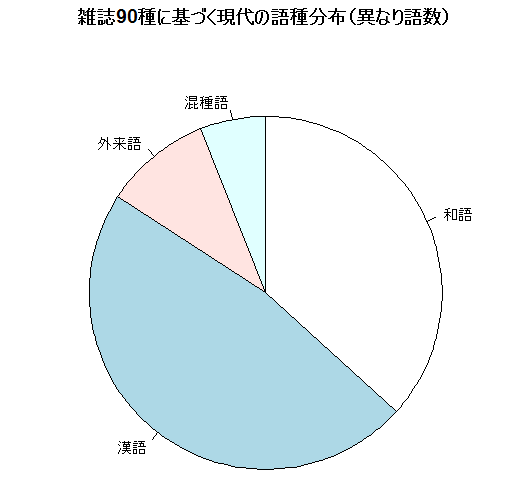

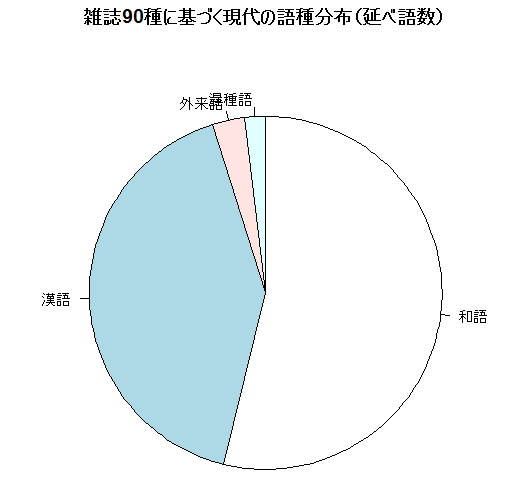

先の記事 ([2013-10-28-1]) で参照した,国立国語研究所『語彙の研究と教育(上)』(大蔵省印刷局,1984年)の雑誌90種に基づく異なり語数と延べ語数の統計も,改めて円グラフにして示そう(こちらも沖森ほか (79) 経由で).

|

|

|

|

・ 沖森 卓也,木村 義之,陳 力衛,山本 真吾 『図解日本語』 三省堂,2006年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-12-30 Sat

■ #3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍 [frisian][anglo-saxon][history][norman_conquest][dutch]

比較言語学によれば,英語と最も近親の言語はフリジア語 (frisian) であると言われる (cf. 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])) .その話者であるフリジア人とは,どのような集団だったのだろうか.イングランドでアングロサクソン人が活動していた後期古英語期を念頭に,その頃フリジア人が現在のオランダの地の内外でいかに活躍していたかを,佐藤 (21--23) に従って概説しよう.

4世紀末から6世紀のゲルマン民族大移動の時代には,同じゲルマン系であるフリジア人も不安定だった.しかし,フランク王国 (481--987年) の支配下で安定を取り戻すと,彼らは7世紀よりオランダ内外で活発な商業活動を展開した.ライン川を中心にドイツ内陸部にまで進出するとともに,海を渡ってイングランド,ユトランド半島,スカンディナヴィアへも活動範囲を広げた.穀物,ワイン,羊の毛皮,魚,塩,武器の交易を行なっており,奴隷の売買にも手を染めていたという.

このようなフリジア人の商業力の源泉な何だったのだろうか.佐藤 (21--22) は次のように述べている(引用文中の「テルプ」とは海のなかに設けられた人工の盛り土で,満潮になると島のようになった人々の居住地を指す).

フリース人は七―八世紀になぜこのように広範囲にわたる商業活動を展開できたのか.すでにふれたように彼らはテルプの上に住み,水路で近隣とつながっている生活をし,日頃から水に親しみ,船を操るのはお手のものであった.テルプの上で暮らすフリース人はヒツジなどを飼う牧畜とサケやチョウザメをとる漁業が主な生業で,日常の穀物はどうしてもほかから手に入れなければならなかった.これがおそらく彼らを商業活動に駆り立てたと思われる.その見返りに彼らは羊の毛皮,羊毛,魚などをもって出かけた.それに加えて,もし需要があれば,先にのべたような各地の特産物を扱うのは自然の流れである.

民族大移動の不安定な時代が終わるとともに,フリース人が手広い商業活動を展開したことは,オランダ人の歴史のひとコマとして注目してよいであろう.やがて一七世紀にはオランダ人は世界の七つの海へ雄飛するが,何かそれを予感させるようなフリース人の活躍である.大西洋を舞台に大々的に黒人奴隷貿易をくり広げたところなどは,まさにフリース人の商業の伝統を受け継いだものといえるかもしれない.

ロマンチックなフリジア・オランダ史観といえるが,もう1つ歴史的におもしろいのは,フリジア人とヴァイキングの関係である.フリースランドはヴァイキングの故地に非常に近いので,最初のターゲットとなる運命だった.9世紀にはヴァイキングによる大規模な掠奪が繰り広げられたが,それは地理的な近さのみならず,フリジア人による豊富な商業資源に引きつけられたからにちがいない.フリジア人はそれによって打撃を受けたのは確かだろうが,一方でしたたかな彼らはヴァイキングの勢いに乗じる形で,周辺地域への商業活動をさらに活発化したらしい.

7世紀以降のフリジア人にせよ,17世紀以降のオランダ人にせよ,超域的に活動し,歴史に民族名を刻むほどの影響力を示したものの,長期的に覇を唱えることはなかった.言語としても同様に,フリジア語やオランダ語は永続的に覇権を握ることはなかった.血を分けた兄弟たる英語が近代以降に世界化していくのと裏腹に,むしろ土地の言語として定着していくことになる.

・ 佐藤 弘幸 『図説 オランダの歴史』 河出書房,2012年.

2017-12-29 Fri

■ #3168. 12月,December,師走 [calendar][etymology][numeral][pchron][word_family][month]

いよいよ本年も終わりに近づいてきているので,この辺りで December (12月)の語源の話題を提供しよう.

この英単語は,ラテン語で decem (10)を第1要素として作られた合成語 *decemmembris (< *decem-mēnsris < decem + mēnsis) に遡ると考えられる.このラテン単語がフランス語を経由して英語に入ってきたのは中英語の最初期のことで,Peterborough Chronicle の1122年の記述に初出している.古英語では,この月は se ǣrra ġeōla (the earlier Yule) と称されていた.

decem の印欧語根は *dekm̥ であり,英語本来語としては ten, -teen, -ty, tithe (cf. 「#3105. tithe と tenth」 ([2017-10-27-1])) 等が関係するほか,実は hundred (そしてラテン語経由で cent その他)も,さらには thousand も関係する.この問題については,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」,「#2240. thousand は "swelling hundred"」 ([2015-06-15-1]),「#2285. hundred は "great ten"」 ([2015-07-30-1]),「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]),「#2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2)」 ([2015-08-18-1]) を参照されたい.

さて,この印欧語根 *dekm̥ を受け継ぐラテン語からの借用語を挙げれば,decemvir (十大官の一人), decimal (10進法の), decimate (多くの人を殺す), decuple (10倍の), decussate (十字形に交わる), denarius (デナリウス), denier (ドゥニエ貨), dicker (10個の一組), dime (ダイム,10セント硬貨), Dixie (飯ごう), dozen (ダース,12個), duodecimal (12進法の).ギリシア語からは,dean (学部長), decade (10年), decanal (学部長の), dodecagon (12角形), doyen (古参者), Pentecost (ペンテコステ,五旬祭)が英語に入っている.

日本語で陰暦12月を表わす「師走」(しわす)の語源は未詳とされる.よく知られている民間語源によれば「師馳す」,つまり師匠(の僧)が経をあげるために走り回る月であるという.この解釈は平安末期の『色葉字類抄』にすでに「俗に師馳と云ふ,釈有り」として知られていた.他の説としては,四季の果てる「四極」(しはつ),すべてをなし終える「為果つ」(しはつ)や「年果つ」(としはつ)に基づくとするものなどがある.

月名シリーズの他の記事も参照.「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1]),「#2890. 3月,March,弥生」 ([2017-03-26-1]),「#2896. 4月,April,卯月」 ([2017-04-01-1]),「#2939. 5月,May,皐月」 ([2017-05-14-1]),「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1]),「#3000. 7月,July,文月」 ([2017-07-14-1]),「#3046. 8月,August,葉月」 ([2017-08-29-1]),「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1]),「#3103. 10月,October,神無月」 ([2017-10-25-1]),「#3167. 11月,November,霜月」 ([2017-12-28-1]) .

2017-12-28 Thu

■ #3167. 11譛茨シ君ovember?シ碁惧譛? [calendar][etymology][numeral][word_family][month][epenthesis]

年の瀬に November (11月)の話題というのも妙だが,11月に書き忘れていたので,お許し願いたい.

この英単語は,ラテン語の数詞 novem (9)に基づいた November あるいは Novembris (mēnsis) が,フランス語を経由して1200年頃に Novembre として英語に入ってきたものである.ラテン語での語形成は *novem-ri-s の子音間に b が添加されて -mbr- となったものだろう(このような語中音添加 (epenthesis) については「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) を参照).「月」を表わすこの語の後半要素の起源については,「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1]) の説明を参照されたい.

ラテン語novem の印欧語根は *newn̥ であり,英語本来語としてはもちろん nine が関係する.ラテン語からの借用語としてこの語根を保持している単語には nonagenarian (90歳代の), nones (ローマ暦で9日前の日(月によって第5日か第7日に相当する)), noon ((午前6時から数えて)第9時;後に正午の意へ), novena (9 日間の祈り) がある.また,ギリシア語からの借用語としては ennead (九つ一組)がある.

古英語では Blōdmōnaþ (blood month) と呼ばれ,何やら穏やかではないが,これはアングロサクソン人が冬支度として動物の生贄を捧げた風習と関連するという.

日本語で陰暦11月を表わす「霜月」は,ストレートに霜降月(しもふりつき)に由来するとも考えられるが,様々な語源説がある.ヲシモノツキ(食物月)の略ともされるし,10月を上の月と考えて11月を下の月としたという説もある.

2017-12-27 Wed

■ #3166. 英製希羅語としての科学用語 [waseieigo][latin][greek][scientific_name][compounding][compound][lmode][neo-latin][combining_form][neologism][lexicology][word_formation]

昨日の記事「#3165. 英製羅語としての conspicuous と external」 ([2017-12-26-1]) と関連して,再び「英製羅語」の周辺の話題.後期近代英語期には,科学の発展に伴いおびただしい科学用語が生まれたが,そのほとんどがギリシア語やラテン語に由来する要素 (combining_form) を利用した合成 (compounding) による造語である(「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]),「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1]),「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1]) を参照).

Kay and Allan (20--21) が,次のようにコメントしている.

While borrowing continues to reflect contact with other cultures, many scientific words are not strictly speaking loanwords. Rather, they are constructed from roots adopted from the classical languages. This has the advantage of a degree of semantic transparency: if you know that tele, graph and phone come from Greek roots meaning respectively 'afar', 'writing' and 'sound', and vision from a Latin root meaning 'see, look', you can begin to understand telegraph, telephone and television. You can also coin other words using similar patterns, and possibly elements from other sources, as in telebanking.

"neo-Hellenic compounds" や "neo-Latin compounds" とも呼ばれる上記のような語彙は,ある意味ではラテン語やギリシア語からの借用語ともみなしうるかもしれないが,より適切に「英製希語」あるいは「英製羅語」とみなすのがよいのではないか.ただし,いくつかの単語が単発で造語されたわけではなく,造語に体系的に利用された方法であるから「パターン化された英製希羅語」と呼ぶのがさらに適切かもしれない.

・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

2017-12-26 Tue

■ #3165. 英製羅語としての conspicuous と external [waseieigo][latin][borrowing][loan_word][derivation][etymology][suffix][adjective][emode][neologism][lexicology][word_formation][shakespeare]

標題と関連する話題は,「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1]),「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1]),「#2979. Chibanian はラテン語?」 ([2017-06-23-1]) や,waseieigo の各記事で取り上げてきた.

Baugh and Cable (222) で,初期近代期に英語がラテン単語を取り込む際に施した適応 (adaptation) が論じられているが,次のような1文があった.

. . . the Latin ending -us in adjectives was changed to -ous (conspicu-us > conspicuous) or was replaced by -al as in external (L. externus).

これらの英単語は,ある意味では借用された語ともいえるが,ある意味では英語が自ら形成した語ともいえる.「英製羅語」と呼ぶのがふさわしい例ではないだろうか.

OED によれば,conspicuous は,ラテン語 conspicuus に基づき,英語側でやはりラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -ous を付すことによって新たに形成した語である.16世紀半ばに初出している.

1545 T. Raynald tr. E. Roesslin Byrth of Mankynde Hh vij These vaynes doo appeare more conspicuous and notable to the eyes.

実はこの接尾辞を基体(主としてラテン語由来だが,その他の言語の場合もある)に付加して自由に新たな形容詞を作るパターンはロマンス諸語に広く見られたもので,フランス語で -eus を付したものが,14--15世紀を中心として英語にも -ous の形で大量に入ってきた.つまり,まずもって仏製羅語というべきものが作られ,それが英語にも流れ込んできたというわけだ.例として,dangerous, orgulous, adventurous, courageous, grievous, hideous, joyous, riotous, melodious, pompous, rageous, advantageous, gelatinous などが挙げられる(OED の -ous, suffix より).

また,英語でもフランス語に習う形でこのパターンを積極的に利用し,自前で conspicuous のような英製羅語を作るようになってきた.同種の例として,guilous, noyous, beauteous, slumberous, timeous, tyrannous, blusterous, burdenous, murderous, poisonous, thunderous, adiaphorous, leguminous, delirious, felicitous, complicitous, glamorous, pulchritudinous, serendipitous などがある(OED の -ous, suffix より).

標題のもう1つの単語 external も conspicuous とよく似たパターンを示す.この単語は,ラテン語 externus に基づき,英語側でラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -al を付すことによって形成した英製羅語である.初出は Shakespeare.

a1616 Shakespeare Henry VI, Pt. 1 (1623) v. vii. 3 Her vertues graced with externall gifts.

a1616 Shakespeare Antony & Cleopatra (1623) v. ii. 340 If they had swallow'd poyson, 'twould appeare By externall swelling.

反意語の internal も同様の事情かと思いきや,こちらは一応のところ post-classical Latin として internalis が確認されるという.しかし,この語のラテン語としての使用も "14th cent. in a British source" ということなので,やはり英製の匂いはぷんぷんする.英語での初例は,15世紀の Polychronicon.

?a1475 (?a1425) tr. R. Higden Polychron. (Harl. 2261) (1865) I. 53 The begynnenge of the grete see is..at the pyllers of Hercules..; after that hit is diffusede in to sees internalle [a1387 J. Trevisa tr. þe ynnere sees; L. maria interna].

「○製△語」は決して珍しくない.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2017-12-25 Mon

■ #3164. スライドできる英語史年表 (2) [timeline][web_service][hel_education]

英語史に関連する種々の年表をこれまで timeline の各記事で示してきたが,今回は「#2562. Mugglestone (編)の英語史年表」 ([2016-05-02-1]) をスライド化してみた.スライドの仕様によりすべてが反映されているわけではないが,とりあえず遊びながら眺められる.14世紀くらいから,だんだんゴチャゴチャしてくる.

関連して,「#2358. スライドできる英語史年表」 ([2015-10-11-1]),「#2871. 古英語期のスライド年表」 ([2017-03-07-1]) も参照.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

2017-12-24 Sun

■ #3163. metonymy と metaphor のどちらがより基本的か? [metonymy][metaphor][cognitive_linguistics][synaesthesia]

構造言語学のタームとして,syntagm と paradigm の対立がある.この対立は,修辞学や認知言語学でいうところの metonymy と metaphor の対立になぞらえることができる.Niemier (196) は,言語における metonymy と metaphor の役割を論じながら,次のように述べている.

. . . metaphors represent the paradigmatic pole because they replace an expression by another expression, and metonymies represent the syntagmatic pole which in a given syntagm, for example the regalia of a monarch, selects an outstanding element, such as the crown, which then evokes the whole syntagm.

ところで,Niemeier は認知言語学の観点から,metonymy のほうが metaphor よりも基本的であると考えている.両者の関係を巡る問題には様々な議論があるが,1つの立場として傾聴に値する.Niemeier によれば,metaphor は metonymy の連続体として理解できるという.しかし,metaphor が metonymy の連鎖であるにせよ,連鎖の始点と終点が離れれば離れるほど,両端どうしの関係は metonymy 的というよりも metaphor 的に理解されるほうが自然となってくる.つまり,原理としては metonymy (の連鎖)の関係というべきなのだが,直接的にはむしろ一飛びに metaphor ととらえられることのほうが多いということである.このように metonymy でもありながら metaphor でもあるように見えるものは "metaphtonomy" と称される.

具体例として,I am boiling with anger. を挙げよう.この表現は,一見すると水と人間という2つのドメイン間の metaphor のようにも思われるが,我々が怒っているときに内的に感じる煮え立つような熱い感覚は共起現象というべきものであり,その意味ではむしろ metonymy といえる.しかし,この表現がさらに metonymic に発展して I blew up my top. (怒り心頭に発す)という表現になれば,より metaphoric に感じられるだろう.発展の諸段階は metonymy の連鎖として説明できるかもしれないが,終点だけを示されると metaphor に見えるという例だ.Niemeier (210) 曰く,

. . . the broader and the more general the perspective gets, the less metonymies and the more metaphors seem to be involved (and vice versa), although the metonymic basis seems to be kept intact for the metaphors as well.

. . . I want to propose a functional view of metaphor and metonymy instead of regarding them as fixed concepts. The fact whether the metonymic basis of a metaphor is obvious to a language user or not determines this language user's notion of whether s/he is using or perceiving a metaphor or a metonymy. Scanning the different steps in the development of a metaphorical construction may reveal that all the single steps involve metonymy and that therefore the whole expression may be considered to be a metonymy, but summarizing the development of such an expression by focusing only on the starting-point and the output may lead us to conciser it to be a metaphor.

Niemeyer (210) は,ここから metonymy と metaphor が程度の問題であること,そして metonymy のほうがより基本的な認知プロセスである可能性があることを示唆している.

. . . metaphors may indeed have a metonymic basis . . . .

metaphor と metonymy は,認知意味論でもその他の様々な領域においても重要な概念であり,通常対置されるが,その関係をどうとらえるべきかは難しい問題である.

・ Niemeier, Susanne. "Straight from the Heart --- Metonymic and Metaphorical Explorations." Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective. Ed. Antonio Barcelona. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000.

2017-12-23 Sat

■ #3162. 古因学 [methodology][history_of_linguistics][diachrony][comparative_linguistics][reconstruction]

Francis Bacon (1561--1626) の流れを汲む経験主義の思想家に William Whewell (1794--1866) がいる.この人物は,現代では忘れ去られている「古因学」 (aetiology) を創始した人物である.彼の著書からの引用を,古因学の復権と確立を目指す三中 (101--02) 経由でお届けする.

原因を論じる科学は,ギリシャ語の αιτια(原因)を語源として『因果学』 (aetiology)』と呼ばれることがある.しかし,このことばはわれわれが今から論じようとする推測の学問をうまくとらえきれてはいない.なぜなら,それは前進的な因果関係だけでなく,力学のような永久的因果を論じる科学をも含むだろうからである.私がここで包括しようとする学問諸領域は,可能な過去だけではなく,現実の過去を研究対象とする.われわれがこれから論じようとする地質学の分科は,過去の存在 (παλαι, οντα) たる生物を対象とするという理由で『古生物学』 (palaeontology)』と名づけられている.そこで,このふたつの概念 (παλαι, αιτια) を結びつけることにより,古因学 (palaetiology) という新しい言葉を導入しても不都合はないように思われる.ここでいう古因学とは過去の事象に関して因果法則に基づく説明を試みる推測の学問である」(『帰納諸科学の歴史』)第三巻,p. 397)

この古因学の対象 (object あるいは「進化子」とも)は何でもよいわけで,化石,生物地理,言語,写本,民俗など何でもありである.この学の狙いは文理融合というような表面的なものではなく,まさに知の基本原理を提供するものだろう.共時態に対置される通時態の積極的な売り込みとみることができる.共時態と通時態という視座は,言語にとどまらず,すべての知的営為の両輪である.しかし,この単純明快なはずの両輪思考法がなぜか不在(といわずとも,弱め)なのが現代である.通時態抜きの片輪走行で走っているように思われる.

古因学の提唱は,要するに歴史の復権である.英語史も頑張らねば.

・ 三中 信宏 『系統樹思考の世界 すべてはツリーとともに』 講談社〈講談社現代新書〉,2006年.

2017-12-22 Fri

■ #3161. 大阪が国家として独立したら大阪語が公用語となるかも [sociolinguistics][official_language][language_planning][dialect][language_or_dialect]

未来の if シリーズ(仮称)の話題.社会言語学では "Language is a dialect with an army and a navy." が金言とされているように,言語と方言の区別はしばしばバックに国家がついているか否かで決まることが多い.古今東西,地方の1方言にすぎなかった変種が,その地方の政治的独立によって1言語へと「昇格」するということがあったし,その逆もまたあった (cf. 「#2006. 近現代ヨーロッパで自律化してきた言語」 ([2014-10-24-1])) .大阪もいつか日本国から独立して大阪国となることがあるとすれば,大阪方言あらため大阪語がその公用語となるだろう.

このネタは私も社会言語学の講義などでよく取り上げるのだが,大阪国が独立に際して採用すると見込まれる言語計画 (language_planning) や言語政策について,具体的に想像を膨らませたことはなかった.先日,図書館でブラウジングしていたら『大阪がもし日本から独立したら』という本をみつけた.その p. 58 に,大阪国民の誇りを表現する「大阪語」の公用語制定を含む言語政策のシミュレーションが解説されていた.おもしろいので引用しよう.

大阪国オリジナルの施策として,第一公用語を「大阪語」とする旨が発布されました.しかし大阪語は地域によってはまったく異なる言語となることから,かつての「船場コトバ」を基礎にした(大阪)標準語の制定作業が進められています.天下の台所と称えられた時代から,日本列島の富を左右していた商業エリアで,鎬(しのぎ)を削る商取引を正確かつ円滑に進めながら,「和」を損なうことのないコミュニケーションツールとして機能し続けてきた船場コトバの特徴を大阪国民が受け継ぐことも狙いです.

第二公用語には日本国標準語を採用.独立前後の社会活動をスムーズに継続させる実利面への配慮も怠りません.一方,国内各州の地元で親しまれてきた,河内語・摂津語・和泉語などは,各州間のコミュニケーションで誤解を招きかねないデメリットを考慮して,公用語に準ずる扱いを容認するレベルにとどめることにしました.

ちなみに「大阪語」「船場コトバ」「日本国標準語」には注が付されている.

大阪語 日本語族は従来日本語派と琉球語派の2分派に分けられていたが,大阪国内の研究者の多くは,東日本に分布する東国語派,西日本に分布する大和語派,九州に分布する西国語派と沖縄地方の琉球語派の4分派に分ける立場をとっている.「大阪語」は大和語派のなにわ語群諸語を総称していう名称.船場コトバ,泉州語,河内語などがある. (58)

船場コトバ 江戸時代の船場は堺,近江,京の商人たちが集まった日本最大の商都.そこで円滑に商いを行うために,丁寧かつ曖昧な言語として発達したのが「船場コトバ」といわれている.山崎豊子の名作『ぼんち』の題名となった,商売も遊びにも長けたデキる大阪商人を表す「ぼんち」などで知られる.(58)

日本国標準語 日本国標準語は,東京地方の方言と阪神地方の方言が混ざって生まれた東京山手地域の方言が基礎になっている.主にNHK放送により普及した.(59)

なお,大阪国を構成する7つの州をまとめる初代大統領はハシモト氏ということになっている(2010年の出版という点がポイント).

・ 大阪国独立を考える会(編) 『大阪がもし日本から独立したら』 マガジンハウス,2010年.

2017-12-21 Thu

■ #3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」 [link][notice][word_order][syntax][inflection][rensai][sobokunagimon][old_norse][contact][gsr][causation][language_change]

昨日12月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第12回の記事「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」が公開されました.

前編の最後では,標題の疑問を「なぜ英語は屈折重視型から語順重視型の言語へと切り替わり,その際になぜ基本語順はSVOとされたのか?」という疑問へとパラフレーズしました.後半ではいよいよこの問いに本格的に迫りますが,楽しく読めるように5W1Hのミステリー仕立てで話しを展開しました.

言語変化にかかわらずあらゆる歴史現象の究極の問いは Why です.その究極の答えに近づくためには,先にそれ以外の4W1Hをしっかり押さえ,証拠を積み上げておく必要があります.その上で,総合的に Why への解答を提案するという順序が自然です.今回は,この英文法史上最も劇的な変化を1つの事件と見立て,その5W1Hにミステリー仕立てで迫りたいと思います.

連載記事で展開した説明は仮説です.有力な仮説ではありますが,歴史上の事柄ですから絶対的な説明を提示することはほぼ不可能と言わざるを得ません.それは今回の疑問に限りません.しかし,言語変化を論じる際に,事実をよく調べ,その事実に反しない形で因果関係のストーリーを組み立てることは可能です.今回の説明も,その試みの1つとして理解していただければと思います.以下,連載記事からの引用です.

言語変化は決して偶然生じるわけではないことがわかったかと思います.言語変化の背後には言語内的・外的な諸要因が複合的に作用しており,確かにその一つひとつを突き止めることは難しいのですが,What, When, Where, Who, How の答えを着実に追い求めていけば,最後には究極の問い Why にも接近することができるのです.

今回で連載記事としては最終回となります.これからも本ブログやその他の媒体で,英語の素朴な疑問にこだわっていきたいと思いますので.今後ともよろしくお願い申し上げます.

2017-12-20 Wed

■ #3159. HTOED [thesaurus][lexicography][dictionary][semantics][semantic_change][link][htoed][taxonomy]

Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED) は,英語の類義語辞典 (thesaurus) として最大のものであるだけでなく,「歴史的な」類義語辞典として,諸言語を通じても唯一の本格的なレファレンスである.1965年に Michael Samuels によって編纂プロジェクトののろしが上げられ,初版が完成するまでに約45年の歳月を要した(メイキングの詳細は The Story of the Thesaurus を参照) .

HTOED は,現在3つのバージョンで参照することができる.

(1) 2009年に出版された紙媒体の2巻本.第1巻がシソーラス本体,第2巻が索引である.Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED). Ed. Christian Kay, Jane Roberts, Michael Samuels and Irené Wotherspoon. 2 vols. Oxford: OUP, 2009.

(2) グラスゴー大学の提供する (1) のオンライン版.The Historical Thesaurus of English として提供されている.

(3) OED Online に組み込まれたオンライン版.

各バージョン間には注意すべき差異がある.もともと HTOED は OED の第2版に基づいて編纂されたものであるため,第3版に向けて改変された内容を部分的に含む OED Online と連携しているオンライン版との間で,年代や意味範疇などについて違いがみられることがある.また,OED Online 版は,OED の方針に従って1150年以降に伝わっていない古英語単語がすべて省かれているので,古英語単語について中心的に調べる場合には A Thesaurus of Old English (TOE). Ed. Jane Roberts and Christian Kay with Lynne Grundy. Amsterdam: Rodopi, [1995] 2000. Available online at http://oldenglishthesaurus.arts.gla.ac.uk/ . の成果を収録した (1) か (2) の版を利用すべきである.

HTOED で採用されている意味範疇は,235,249項目にまで細分化されており,そこに793,733語が含まれている.分類の詳細は Classification のページを参照.第3階層までの分類表はこちら (PDF) からも参照できる. *

2017-12-19 Tue

■ #3158. 19世紀後半に始まった英語史記述の伝統 [history_of_linguistics][historiography][linguistic_ideology]

イギリスにおける英語史記述の伝統は,19世紀後半に始まったといってよい.対象が英語という言語であるとしても,歴史の記述である以上,その時代のイデオロギーを反映せずにはいられない.19世紀後半の言語観は,標準英語を理想的な変種として称揚し,地域方言を含めた非標準変種はあたかも存在しないかのように扱うというものだった.昨今の variationist な英語史観からみると「政治的に公正でない」偏った立場のように見えるが,名立たる先達の英語(史)学者が公然とそのような立場を取っていたのである.Knowles (142--43) が,この状況について述べている.

In the course of the second half of the nineteenth century, the story of English gradually emerged in its modern form . . . . The study of words was fitted into a familiar account of English history identifying the different events that had led to the enlargement of the vocabulary; the coming of the Saxons, and the Danish and Norman invasions. Caxton could be seen as the harbinger of the new age that dawned at the end of the Middle Ages. A particular interest was taken in the sixteenth century, the growth of the vocabulary at this time being interpreted as an expression of the Renaissance. From an Anglican point of view, the Reformation was a major advance which led to Elizabethan English.

The belief in progress can give the impression that the language has marched onward and upward, while suffering setbacks on the way. Thus West Germanic leads on to late West Saxon, which in turn leads to Elizabethan English, and eventually modern Standard English. The emphasis on literary texts led to an interpretation of major literary figures as creators of the language, with the result that the Beowulf poet, Chaucer, Shakespeare and Milton were taken to illustrate the rise of the language . . . .

As the understanding of language broadened at the end of the nineteenth century, the 'internal' history branched out to cover the attributes of words, including spelling and pronunciation, semantic change and (to a limited extent) their changing grammatical behaviour. This 'internal' history has preserved some older beliefs about language change, including the ambivalence towards dialects. Although the relationship between dialects and Standard English has long been perfectly well understood, and this is made clear in explicit descriptions, conventional accounts of change in English pronunciation, grammar and vocabulary have never quite fitted the known 'external' history. Changes are given precise dates, as though they took place everywhere at about the same time in a standard language. In fact, there are changes usually ascribed to the Anglo-Saxon period which have still not taken place in the rural dialects of Cumbria. This approach to change is consistent with an older story, according to which (standard) Saxon collapsed after the Norman conquest, not to be reestablished until the end of the Middle Ages. Some scholars . . . have even sought to establish a historical link between the old and new kinds of Standard English.

19世紀後半からなされた英語史記述は,標準英語の確立を輝かしいゴールとして掲げた一種のホイッグ史観の産物といってよいだろう.先に述べたように,昨今は variationist な英語史観が広がってきたとはいえ,古英語(以前)から現代英語までの(そして未来の英語を見据える)英語史を記述するあたっての大局的な視点として,標準英語を中心におく伝統的な史観がどれだけ本当に薄まってきているかは疑問である.21世紀の新鮮さを目指す英語史にも,それは死に絶えていないどころか,いまなお色濃く残っているのではないか.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2017-12-18 Mon

■ #3157. 華麗なる splendid の同根類義語 [cognate][synonym][lexicology][inkhorn_term][emode][borrowing][loan_word][renaissance][thesaurus][htoed]

「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) の記事で,ルネサンス期のラテン語かぶれの華美を代表する単語の1つとして splendidious を挙げた.この語は現在では廃用となっているが,その意味は現代でも普通に用いられる splendid と同じ「華麗な,豪華な」である.前者はルネサンス華やかなりし15世紀から用いられており,後者も単語としては17世紀前半には初出している(ただし,語義によって初出年代が異なる).この15--17世紀には,語根も意味も同じくする splendid 系の単語がいくつも現われては消えていったのである.HTOED より splendid の項を覗いてみると,次のようにある.

02.04.05.03 (adj.) Splendid

þurhbeorht OE ・ geatolic OE ・ torht OE ・ torhtlic OE ・ wrætlic OE ・ orgulous/orgillous a1400 ・ splendidious 1432/50--1653 ・ splendiferous c1460--1546 ・ splendent 1509-- ・ splendant 1590-- ・ splendorous 1591-- ・ splendidous 1605--1640 ・ transplendent 1622; 1854 ・ florid 1642--1725 ・ splendious 1654 ・ splendid 1815-- ・ splendescent 1848-- ・ nifty 1868-- ・ ducky 1897-- (colloq.) ・ many-splendoured a1907--

歴史的に splendidious, splendiferous, splendent, splendant, splendorous, splendidous, splendious, splendid, splendescent, splendoured の10語が,互いに比較的近接した時期に現われ,大概は後に消えている(ただし,手持ちの英和辞書では,splendiferous, splendent, splendorous は見出しが立てられていた).

基体(ラテン語あるいはフランス語由来)も意味も同じくする類義語 (synonym) がこのように複数あったところで,害こそあれ利はない.それで多くの語が競合し,自滅していったのだろう.

Kay and Allan (15) も,この語群に言及しつつ次のように述べている.

Sometimes there was a degree of experimentation over the form of a new word. In the sixteenth and seventeenth centuries, the OED records the following forms meaning 'splendid': splendant, splendicant, splendidious, splendidous, splendiferous, splendious and splendorous. Splendid itself is first recorded in 1624. Unsurprisingly, most of these forms were short-lived; no language needs quite so many similar words for the same concept.

対応する名詞についても HTOED より抜き出すと,"splendency a1591--1607 ・ splendancy 1591 ・ splendence 1604 ・ splendour 1774-- ・ splendiferousness 1934--" とやはり豊富である.

・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

2017-12-17 Sun

■ #3156. 「大英帝国の拡大と英語」のまとめ [slide][new_englishes][world_englishes][model_of_englishes][variety][history][link][timeline][standardisation][prescriptive_grammar][prescriptivism][asacul]

大英帝国の拡大という世界史的展開は,現代英語と英語の未来を論じる上で避けて通ることのできないトピックです.その英語史上の意義について,スライド (HTML) にまとめてみました.こちらからどうぞ.結論としては次のように述べました.

大英帝国の発展は

(1) 英語の標準化・規範化を後押しして,英語に「求心力」をもたらした一方で,

(2) 英語の多様化を招き,英語に「遠心力」をもたらし,

現在および未来の英語のあり方の基礎を築いた.

詳細は各々のページをご覧ください.本ブログの記事や各種画像へのリンクも豊富に張っています.

1. 大英帝国の拡大と英語

2. 要点

3. (1) 大英帝国の発展

4. 関連年表 (#777, #1377, #2562)

5. (2) 英語の求心力 --- 標準化・規範化

6. 標準化と規範化

7. 18世紀の規範主義

8. 辞書,文法書,発音指南書

9. 規範文法の例

10. (3) 英語の遠心力 --- 世界の様々な英語

11. 様々な英語変種の例

12. 英語変種の諸分類法

13. 21世紀,求心力と遠心力のせめぎ合い

14. まとめ

15. 参考文献

他の「まとめスライド」として,「#3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド」 ([2017-09-10-1]),「#3068. 「宗教改革と英語史」のまとめスライド」 ([2017-09-20-1]),「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-11-1]),「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3107. 「ノルマン征服と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-29-1]),「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1]) もどうぞ.

2017-12-16 Sat

■ #3155. Charles Richardson の A New Dictionary of the English Language (1836--37) [lexicography][dictionary][oed][johnson]

近代英語期の著名な辞書といえば,Johnson (1755), Webster (1828), OED (1928) が挙がるが,これらの狭間にあって埋没している感のあるのが標題の辞書である.しかし,英語辞書編纂史の観点からは,一定の評価が与えられるべきである.

Charles Richardson (1775--1865) は,ロンドンに生まれ法律を学んだが,後に語学・文学へ転向し,文献学を重視しつつ私塾で教育に携わった.Johnson の辞書に対して批判的な立場を取り,自ら辞書編纂に取り組んだ.Encyclopædia Metropolitana にて連載を開始した後,1835年より分冊の形で出版し始め,最終的には上巻 (1836) と下巻 (1837) からなる A New Dictionary of the English Language を完成させた.1839年には簡約版も出版している.

この辞書の最大の特徴は,単語の意味の歴史的発展を,定義によってではなく歴史的な引用文を用いて跡づけようとしたことである.「歴史的原則」(historical principle) にほかならない.用例採集の範囲を中英語の Robert of Gloucester, Robert Mannyng of Brunne まで遡らせ,歴史的原則の新たな地平を開いたといってよい.そして,後にこの原則を採用し,徹底させたのが OED だったわけだ.

Richardson は Webster には酷評されたという.また,"a word has one meaning, and one only" という極端な原理を信奉したために,様々な箇所に無理が生じ,語源の取り扱いに等にもみるべきものがなかった.しかし,Johnson と Webster という大辞書の後を受け,来るべき OED へのつなぎの役割を果たした存在として,英語史上記憶されるべき辞書(編纂家)ではあろう.

Knowles (141) は,Richardson の OED への辞書編纂史上の貢献を次のように述べている.

The Oxford dictionary was an outstanding work of historical scholarship, but it was not the first historical dictionary. This was Charles Richardson's A new dictionary of the English language, which appeared in 1836--7, and which attempted to trace the historical development of the meanings of words using historical quotations rather than definitions. The original intention of the Philological Society in 1857 was simply to produce a supplement to the dictionaries of Johnson and Richardson, but it was soon clear that a complete new work was required.

以上,『英語学人名辞典』 (288--89) の Charles Richardson の項を参照して執筆した.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

2017-12-15 Fri

■ #3154. 英語史上,色彩語が増加してきた理由 [bct][borrowing][lexicology][french][loan_word][sociolinguistics]

「#2103. Basic Color Terms」 ([2015-01-29-1]) および昨日の記事「#3153. 英語史における基本色彩語の発展」 ([2017-12-14-1]) で,基本色彩語 (Basic Colour Terms) の普遍的発展経路の話題に触れた.英語史においても,BCTs の種類は,普遍的発展経路から予想される通りの順序で,古英語から中英語へ,そして中英語から近代英語へと着実に増加してきた.そして,BCTs のみならず non-BCTs も時代とともにその種類を増してきた.これらの色彩語の増加は何がきっかけだったのだろうか.

Biggam (123--24) によれば,古英語から中英語にかけての増加は,ノルマン征服後のフランス借用語に帰せられるという.BCTs に関していえば,中英語で加えられたbleu は確かにフランス語由来だし,brun は古英語期から使われていたものの Anglo-French の brun により使用が強化されたという事情もあったろう.また,色合,濃淡 ,彩度,明度を混合させた古英語の BCCs 基準と異なり,中英語期にとりわけ色合を重視する BCCs 基準が現われてきたのは,ある産業技術上の進歩に起因するのではないかという指摘もある.

The dominance of hue in certain ME terms, especially in BCTs, was at least encouraged by certain cultural innovations of the later Middle Ages such as banners, livery, and the display of heraldry on coats-of-arms, all of which encouraged the development and use of strong dyes and paints. (125)

近代英語期になると,PURPLE, ORANGE, PINK が BCCs に加わり,近現代的な11種類が出そろうことになったが,この時期にはそれ以外にもおびただしい non-BCTs が出現することになった.これも,近代期の社会や文化の変化と連動しているという.

From EModE onwards, the colour vocabulary of English increased enormously, as a glance at the HTOED colour categories reveals. Travellers to the New World discovered dyes such as logwood and some types of cochineal, while Renaissance artists experimented with pigments to introduce new effects to their paintings. Much later, synthetic dyes were introduced, beginning with so-called 'mauveine', a purple shade, in 1856. In the same century, the development of industrial processes capable of producing identical items which could only be distinguished by their colours encouraged the proliferation of colour terms to identify and market such products. The twentieth century saw the rise of the mass fashion industry with its regular announcements of 'this year's colours'. In periods like the 1960s, colour, especially vivid hues, seemed to dominate the cultural scene. All of these factors motivated the coining of new colour terms. The burgeoning of the interior décor industry, which has a never-ending supply of subtle mixes of hues and tones, also brought colour to the forefront of modern minds, resulting in a torrent of new colour words and phrases. It has been estimated that Modern British English has at least 8,000 colour terms . . . . (126)

英語の色彩語の歴史を通じて,ちょっとした英語外面史が描けそうである.

・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

・ Biggam, C. P. "English Colour Terms: A Case Study." Chapter 7 of English Historical Semantics. Christian Kay and Kathryn Allan. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015. 113--31.

2017-12-14 Thu

■ #3153. 英語史における基本色彩語の発展 [bct][semantic_change][lexicology][terminology]

「#2103. Basic Color Terms」 ([2015-01-29-1]) で取り上げたように,言語における色彩語の発展には,およそ普遍的といえる道筋があると考えられている.英語の色彩語も,歴史を通じてその道筋をたどったことが確認されている.まず,この問題を論じる上で基本的な用語である basic colour terms (BCTs) と basic colour categories (BCCs) の定義を確認しておこう.Christian and Allan の巻末の用語集より引用する (178) .

basic colour categories (BCCs) are the principal divisions of the colour space which underlie the basic colour terms (BCTs) of a particular speech community. A BCC is an abstract concept which operates independently of things described by terms such as green or yellow. BCCs are presented in small capital letters, for example GREEN.

basic colour terms (BCTs) are the words which languages use to name basic colour categories. A BCT, such as green or yellow, is known to all members of a speech community and is used in a wide range of contexts. Other colour words in a language are called non-basic terms, for example sapphire, scarlet or auburn.

Biggam の要約によると,英語の BCCs の発達は以下の通りである.

OE: (1) WHITE/BRIGHT, (2) BLACK/DARK, (3) RED+ (4) YELLOW, (5) GREEN, (6) GREY

ME: (1) WHITE, (2) BLACK, (3) RED+, (4) YELLOW, (5) GREEN, (6) GREY, (7) BLUE, (8) BROWN

ModE: (1) WHITE, (2) BLACK, (3) RED, (4) YELLOW, (5) GREEN, (6) GREY, (7) BLUE, (8) BROWN, (9) PURPLE, (10) ORANGE, (11) PINK

一方,BCTs の発達は以下の通り.

OE: hwit, blæc/(sweart), read, geolu, grene, græg

ME: whit, blak, red yelwe, grene, grei, bleu, broun

ModE: white, black, red, yellow, green, grey, blue, brown, purple, orange, pink

BCTs の種類は,古英語の6から中英語の8を経由して,近代英語の11へと増えてきたことになる.その経路は,[2015-01-29-1]の図で示した「普遍的な」経路とほぼ重なっている.

・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

・ Biggam, C. P. "English Colour Terms: A Case Study." Chapter 7 of English Historical Semantics. Christian Kay and Kathryn Allan. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015. 113--31.

2017-12-13 Wed

■ #3152. 言語変化の "multiple causation" [language_change][causation][contact][prediction_of_language_change]

「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) ほか多くの記事で触れてきたが,改めて言語変化の "multiple causation" の原則について述べておきたい.Thomason は,言語接触に関するハンドブックの議論のなかで,次のように述べている.

. . . a growing body of evidence suggests that multiple causation --- often a combination of an external and one or more internal causes --- is responsible for a sizable number of changes. (32)

The search for internal and external causation should proceed in parallel, because of the strong possibility, an actuality in many cases, that both internal and external causes influenced the linguistic outcome of change. (46)

一方で,Thomason は謙虚にも,たとえ "multiple causation" を前提とするにせよ,言語変化の究極の「なぜ」を解明することは不可能であると明言している.非常に力の入った箇所なので,そのまま引用する.

. . . in spite of dramatic progress toward explaining linguistic changes made in recent decades by historical linguists, variationists, and experimental linguists, it remains true that we have no adequate explanation for the vast majority of all linguistic changes that have been discovered. Worse, it may reasonably be said that we have no full explanation for any linguistic change, or for the emergence and spread of any linguistic variant. The reason is that, although it is often easy to find a motivation for an innovation, the combinations of social and linguistic factors that favor the success of one innovation and the failure of another are so complex that we can never (in my opinion) hope to achieve deterministic predictions in this area. Tendencies, yes; probabilities, yes; but we still won't know why an innovation that becomes part of one language fails to establish itself in another language (or dialect) under apparently parallel circumstances. there is an element of chance in many or most changes; and there is an element of more or less conscious choice in many changes. Even if we could pin down macro- and micro-social features and detailed linguistic features to a precise account (which we cannot), accident and the possibility of deliberate change would derail our efforts to make strong predictions. This assessment should not be taken as a defeatist stance, or discourage efforts to find causes of change: recent advances in establishing causes of changes after they have occurred and in tracking the spread of innovations through a speech community have produced notable successes. More successes will surely follow; seeking causes of change is a lively and fruitful area of research. But the realistic goal is a deeper understanding of processes of change, not an ultimate means of predicting change. (32--33)

私もまったくの同感である.言語変化に関する究極の Why に答えることは不可能だろう.しかし,せめて How の答えを見出すことは可能だろうし,そこから一歩でも Why に近づいていく努力はすべきである(cf. 「#3026. 歴史における How と Why」 ([2017-08-09-1])).関連する Thomason の所見は,以下の記事でも触れているので参考までに.

・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

・ 「#2113. 文法借用の証明」 ([2015-02-08-1])

さらに,「#2589. 言語変化を駆動するのは形式か機能か (2)」 ([2016-05-29-1]) でも "multiple causation of language change" を重視すべきことに触れているので,その記事とそこから貼ったリンク先の記事もどうぞ.

・ Thomason, Sarah. "Contact Explanations in Linguistics." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 31--47.

2017-12-12 Tue

■ #3151. 言語接触により言語が単純化する機会は先史時代にはあまりなかった [contact][history][anthropology][sociolinguistics][simplification]

昨日の記事「#3150. 言語接触は言語を単純にするか複雑にするか?」 ([2017-12-11-1]) で,言語接触の結果,言語は単純化するのか複雑化するのかという問題を取り上げた.Trudgill の結論としては,単純化に至るのは "high-contact, short-term post-critical threshold contact situations" の場合に多いということだが,このような状況は,人類史上あまりなかったことであり,新石器時代以降の比較的新しい出来事ではないかという.つまり,異なる言語の成人話者どうしが短期間の濃密な接触を経験するという事態は,先史時代には決して普通のことではなかったのではないか.Trudgill (313) 曰く,

I have argued . . . that we have become so familiar with this type of simplification in linguistic change --- in Germanic, Romance, Semitic --- that we may have been tempted to regard it as normal --- as a diachronic universal. However, it is probable that

widespread adult-only language contact is a mainly a post-neolithic and indeed a mainly modern phenomenon associated with the last 2,000 years, and if the development of large, fluid communities is also a post-neolithic and indeed mainly modern phenomenon, then according to this thesis the dominant standard modern languages in the world today are likely to be seriously atypical of how languages have been for nearly all of human history. (Trudgill 2000)

逆に言えば,おそらく先史時代の言語接触に関する常態は,昨日示した類型でいえば 1 か 3 のタイプだったということになるだろう.すなわち,言語接触は互いの言語の複雑性を保持し,助長することが多かったのではないかと.何やら先史時代の平和的共存と歴史時代の戦闘的融和とおぼしき対立を感じさせる仮説である.

・ Trudgill, Peter. "Contact and Sociolinguistic Typology." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 299--319.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2017-12-11 Mon

■ #3150. 言語接触は言語を単純にするか複雑にするか? [contact][language_change][geolinguistics][linguistic_area][pidgin][creole][creoloid][koineisation]

言語接触 (contact) は言語を単純にするのか,あるいは複雑にするのか.古今東西の言語接触の事例を参照すると,いずれのケースもあると知られている.Trudgill がこの問題について論じているので,議論を紹介しよう.まず,言語接触は言語の複雑化に寄与するという観点について.

. . . there is considerable evidence that language contact can lead to an increase in linguistic complexity. This appears to occur as a result of the addition of features transferred from one language to another . . . . This is then additive change in which new features derived from neighboring languages do not replace existing features but are acquired in addition to them. A sociolinguistic-typological consequence of language contact is therefore that languages which have experienced relatively high degrees of contact are more likely to demonstrate relatively higher degrees of this type of additive complexity than languages which have not. (301)

この点と関連して,地域言語学の立場から,類似した言語項が広まりやすく言語的多様性が小さい,したがって比較的単純な言語構造を示しやすい "spread zones" (例として印欧語族の行なわれている地域など)と,反対に言語的多様性と複雑性に特徴づけられる "residual zones" (例としてコーカサス地方やニューギニアなど)という概念についても触れられている.つまり,"contact among languages fosters complexity, or, put differently, diversity among neighbouring languages fosters complexity in each of the languages" (303) であるという.いくつかの考察を経たあとで上記を結論づけたのが,次の箇所である.

We can thus take seriously the sociolinguistic-typological hypothesis that languages spoken in high-contact societies are relatively more likely to have relatively more complexity, not just in terms of having more features such as grammatical categories and articulation types, but also in terms of possessing features which are inherently more complex. (305--06)

一方で,逆説的ながらも,言語接触が言語の単純化をもたらす事例は広く認められている(ほかに「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])) も参照されたい).

. . . the paradox here is that contact can also, and just as clearly, lead to simplification. This is very well known, and is a point which has been made by many writers. Pidgins, creoles, and creoloids . . . are all widely agreed to owe their relative structural simplicity to language contact; and koines to dialect contact . . . . (306)

では,言語接触のいかなる側面が,複雑化か単純化かを決定するのだろうか.Trudgill は,接触の強度,期間,言語習得に関わる臨界期という要因を指摘している.臨界期とは,要するに,言語接触を経験している当の人々が,子供か大人かという違いである.Trudgill の結論は以下の通り.

1 high-contact, long-term pre-critical threshold contact situations are more likely to lead to additive (and only additive) complexification;

2 high-contact, short-term post-critical threshold contact situations are more likely to lead to simplification;

3 low contact situations are likely to lead to preservation of existing complexity.

荒削りな類型のようにも見えるが,興味深い仮説である.

・ Trudgill, Peter. "Contact and Sociolinguistic Typology." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 299--319.

2017-12-10 Sun

■ #3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか? [family_tree][comparative_linguistics][sobokunagimon][linguistics][history_of_linguistics]

「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1]),「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1]),「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1]) で,言語における「遺伝」について考えた.この「遺伝」情報に従って,印欧語族の系統図のような family_tree が描かれてきたのだが,このような言語の「遺伝的分類」は,何の役に立つのだろうか.Noonan (51) がこの素朴な疑問に答えている.

. . . it might be worth asking what genetic classification is good for. It has already been stated that genetic classification is not always useful in providing information about the structure of a language or its morpheme inventory, the more so the higher up the taxonomic ladder one goes. Information about where in the world a language is spoken provides more useful information about grammatical structure, but we don't have classifications of languages by region that are comparable to genetic classifications. On the positive side, however, genetic classification has proven a boon to historical linguistics, providing the superstructure around which theories of language change have developed over the last two centuries. Such classifications also, potentially, provide information of considerable historical value. Typologists use genetic classifications to explain similarities among languages and as a consideration in constructing cross-linguistic samples. And, of course, most of us find satisfying the classification of familiar things: typically the first thing a linguist will ask on being told of an unfamiliar language is: "What family does it belong to?"

1つめは,消極的ではあるが,もう1つの言語分類法である類型論 (typology) は,地域分布と言語特徴を関連づけようとする分類法として有望ではあるが,遺伝的分類に匹敵する質のものはいまなお得られていないという点である.

2つめは,歴史言語学において言語変化を研究するための作業場として "superstructure" を与えてくれるという貢献である.印欧祖語からゲルマン祖語を経て,古英語,そして現代英語にまで及ぶ広い意味での英語史や英語の言語変化を研究しようとする際に,すでにこの大きな枠組みが前提となっていなければ研究しにくい.枠組み自体が仮説的なものではあるにせよ,それを設定することで見えてくることも多い.

3つめの回答は,一般的なものである.人間は身の回りのものを分類したがる動物である.ましてや言葉という卑近なものを分類したがる性癖は避けがたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-09 Sat

■ #3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か? [linguistics][sobokunagimon][family_tree][comparative_linguistics]

連日の記事 ([2017-12-07-1], [2017-12-08-1]) で,言語における「遺伝的関係」に注目している.言語学は19世紀以来,概念においても用語においても生物学から多大な影響を受けてきた.言語学は他の文化的所産を研究する分野と比べても,とりわけその傾向が強かったといえる.実際に,言語を生物に喩える言説は広く行なわれてきた(「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]) などを参照).

しかし,言語は生物ではない.したがって,比喩がどこまで通用し,どこから破綻するのかを見極めなければならない.例えば,生物における個体や種という概念は,言語ではそれぞれ何に相当するのだろうか.言語学の言説では,言語を生物の個体になぞらえる見方と種になぞらえる見方の両方がある.Noonan (52) の議論を引用しよう.

Within a biologically inspired framework, there are at least two possible classes of interpretations of genetic relatedness. One could conceive of languages as unitary organisms and consider relatedness in a way analogous to that of individual animals or plants, which can be related via lineages created through sexual or asexual reproduction. Alternatively, one could conceive of a language as a population, either of speakers or of linguistic constructs, or even of a population of speakers each with his/her idiolect and hence his/her own set of linguistic constructs. Population models of this sort might adopt a species analogy for understanding genetic relatedness.

ここでは言語を "unitary organism" (個体)とみる立場と "population" (「種」の概念に近い)とみる立場が紹介されている.後者の見方は最近の一部の論者が唱えているものだが,一般には前者の解釈が受け入れられている.前者について,Noonan (52) はさらに説明を加える.

In linguistics, the unitary organism model was the one adopted by historical linguists in the early nineteenth century; this model has survived as the received mode of understanding genetic relations to the present day. Within this model, two languages are said to be genetically related if they descend from a common ancestor. Since it is at least possible that all languages descend from a common ancestor, languages are usually claimed to be related only if their relatedness can be established through the comparative method or some alternative procedure.

In principle, a unitary organism model could adopt either an asexual (parthenogenetic) or a sexual model for conceptualizing genetic relatedness. The established model, known as the family tree or Stammbaum model, adopted parthenogenetic (asexual) reproduction as the mode for understanding genetic relationships among languages. The expressions mother/ancestor language and daughter language are components of the model and reflect the original analogy, as do the notions of language birth and language death.

"unitary organism" とみる立場のなかにも,"asexual (parthenogenetic) model" と "sexual model" の2種が区別されるというのがおもしろい.言語学の言説では「母言語」「娘言語」のような女系用語が目立つが,これは歴史言語学では "unitary organism model" のなかでも "an asexual (parthenogenetic) model" が一般的に受け入れられてきたことと関係するのだろう.この女系用語の問題については「#2055. 「母音」という呼称」 ([2014-12-12-1]) も参照されたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-08 Fri

■ #3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][linguistics][wave_theory][creole][contact][sobokunagimon]

昨日の記事 ([2017-12-07-1]) に引き続いての話題.言語間の「遺伝的関係」を語るとき,そこにはいかなる前提が隠されているのだろうか.

その前提は実は論者によって様々であり,すべての言語学者が同意している前提というものはない.しかし,Noonan (50) は「遺伝的関係」が語られる前提として,大きく3種類の態度が区別されるとしている.

(1) the generational transmission approach.大多数の言語学者が受け入れている,理解しやすい前提であり,それゆえに明示的に指摘されることが最も少ない考え方でもある.この立場にあっては,言語間の遺伝的関係とは,言語的伝統が代々受け継がれてきた歴史と同義である.親が習得したのとほぼ同じ言語体系を子供が習得し,それを次の世代の子供が習得するというサイクルが代々繰り返されることによって,同一の言語が継承されていくという考え方だ.このサイクルに断絶がない限り,時とともに多かれ少なかれ変化が生じたとしても,遺伝的には同一の言語が受け継がれているとみなすのが常識的である.現代英語の話者は,世代を遡っていけば断絶なく古英語の話者へ遡ることができるし,比較言語学の力を借りてではあるが,ゲルマン祖語の話者,そして印欧祖語の話者へも遡ることができる(と少なくとも議論はできる).したがって,現代英語と印欧祖語には,連綿と保持されてきた遺伝的関係があるといえる.

(2) the essentialist approach.話者の連続的な世代交代ではなく,言語項の継承に焦点を当てる立場である.直接的に遺伝関係のある言語間では,ある種の文法的な形態素や形態統語的特徴が引き継がれるはずであるという前提に立つ.逆にいえば,そのような言語特徴が,母言語と目される言語から娘言語と目される言語へと引き継がれていれば,それは正真正銘「母娘」の関係にある,つまり遺伝的関係にあるとみなすことができる,とする.(1) と (2) の立場は,しばしば同じ分析結果を示し,ともに比較言語学の方法と調和するという共通点もあるが,前提の拠って立つ点が,(1) では話者による言語伝統の継承,(2) ではある種の言語項の継承であるという違いに注意する必要がある.

(3) the hybrid approach.(1), (2) 以外の様々な考え方を様々な方法で取り入れた立場で,ここでは便宜的に "the hybrid approach" として1つのラベルの下にまとめている.波状理論,現代の比較言語学,クレオール論などがここに含まれる.これらの論の共通点は,少なくともいくつかの状況においては,複数の言語が混合し得るのを認めていることである(上記 (1), (2) の立場は言語の遺伝的混合という概念を認めず,たとえ "mixed language" の存在を認めるにせよ,それを「遺伝関係」の外に置く方針をとる).比較言語学の方法を排除するわけではないが,その方法がすべての事例に適用されるとは考えていない.また,言語は言語項の集合体であるとの見方を取っている.この立場の内部でも様々なニュアンスの違いがあり,まったく一枚岩ではない.

このように歴史言語学の言説で日常的に用いられる「遺伝的関係」の背後には,実は多くの論点を含んだイデオロギーの対立が隠されているのである.関連して,「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]) を参照.混成語の例については,「#1717. dual-source の混成語」 ([2014-01-08-1]) を参照.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-07 Thu

■ #3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][typology][borrowing][linguistics][sobokunagimon]

歴史言語学において,共通祖語をもつ言語間の発生・発達関係は "genetic relationship" と呼ばれる.本来生物学に属する "genetics" という用語を言語に転用することは広く行なわれ,当然のものとして受け入れられてきた.しかし,真剣に考え出すと,それが何を意味するかは,まったく自明ではない.この用語遣いの背景には様々な前提が隠されており,しかもその前提は論者によって著しく異なっている.この問題について,Noonan (48--49) が比較的詳しく論じているので,参照してみた.今回の記事では,言語における遺伝的関係とは何かというよりも,何ではないかということを明らかにしたい.

まず力説すべきは,言語の遺伝的関係とは,その話者集団の生物学的な遺伝的関係とは無縁ということである.現代の主流派言語学では,人種などの遺伝学的,生物学的な分類と言語の分類とは無関係であることが前提とされている.個人は,どの人種のもとに生まれたとしても,いかなる言語をも習得することができる.個人の習得する言語は,その遺伝的特徴により決定されるわけではなく,あくまで生育した社会の言語環境により決定される.したがって,言語の遺伝的関係の議論に,話者の生物学的な遺伝の話題が入り込む余地はない.

また,言語類型論 (linguistic typology) は,言語間における言語項の類似点・相違点を探り,何らかの関係を見出そうとする分野ではあるが,それはあくまで共時的な関係の追求であり,遺伝的関係について何かを述べようとしているわけではない.ある2言語のあいだの遺伝的関係が深ければ,言語が構造的に類似しているという可能性は確かにあるが,そうでないケースも多々ある.逆に,構造的に類似している2つの言語が,異なる系統に属するということはいくらでもあり得る.そもそも言語項の借用 (borrowing) は,いかなる言語間にあっても可能であり,借用を通じて共時的見栄えが類似しているにすぎないという例は,古今東西,数多く見つけることができる.

では,言語における遺伝的関係とは,話者集団の生物学的な遺伝的関係のことではなく,言語類型論が指摘するような共時的類似性に基づく関係のことでもないとすれば,いったい何のことを指すのだろうか.この問いは,歴史言語学においてもほとんど明示的に問われたことがないのではないか.それにもかかわらず日常的にこの用語が使われ続けてきたのだとすれば,何かが暗黙のうちに前提とされてきたことになる.英語は遺伝的にはゲルマン語派に属するとか,日本語には遺伝的関係のある仲間言語がないなどと言うとき,そこにはいかなる言語学上の前提が含まれているのか.これについて,明日の記事で考えたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. 2013. 48--65.

2017-12-06 Wed

■ #3145. 今,後期近代英語の研究がおもしろい [lmode][notice]

私は後期近代英語の専門家ではないのですが,縁あって2017年度の『ヴィクトリア朝文化研究』(第15号)に,「Late Modern English 研究の潮流」と題するエッセイを寄稿する機会をいただきました(日本ヴィクトリア朝文化研究学会の会長の川端康雄先生,編集委員長の田中裕介先生,ありがとうございました).

特に濃い内容ではないのですが,読みやすい文章となるようには心がけましたので,英語史の専門家ならずとも,英文学や英国史を専門とする方々にも何とか届く文章になっているとは思います.以下のようなセクションで書きました.

1. 後期近代英語研究のブームきたる

2. なぜ従来 LModE の評価が低かったのか

3. なぜ今 LModE なのか

4. どのような研究がなされているか

5. LModE 研究とこれからの英語史

実のところ,LModE のブームもすでに決して新しくないとも言えるほどに,英語史の分野は著しく発展しています.私の周辺でも LModE の研究を志す人は少なくありません.LModE は,確かに現代英語とその未来を考える際に,いろいろな点で魅力的な時代ではあります.今回のエッセイでは,このブームには理由があることを論じたわけですが,その最大のポイントとして指摘したのは20世紀後半からの社会言語学とコーパス言語学の発展でした.

社会言語学とコーパス言語学の発展により,英語史研究者にとって研究すべきことと研究できることが一気に増えた.そして,その効果が他の時代よりも強く感じられたのが LModE だったのである.

詳細は,当エッセイをご覧ください.締めくくりの文章は,以下の通りです.

LModE は,しばらくの間,英語史研究に新鮮なエネルギーを注ぎ続けてくれるだろう.筆者は主に中世英語を専門としているが,時代に取り残されないよう LModE にアップデートしなければ,と感じる次第である.

・ 堀田 隆一 「Late Modern English 研究の潮流」 『ヴィクトリア朝文化研究』 第15号,2017年.207--16頁.

2017-12-05 Tue

■ #3144. 英語音韻史における long ash 1 と long ash 2 [vowel][diphthong][oe][germanic][phonetics][i-mutation][oe_dialect][pronunciation][phoneme]

英語音韻史では慣例として,古英語の West-Saxon 方言において <æ> で綴られる長母音は,その起源に応じて2種類に区別される.それぞれ伝統的に ǣ1 と ǣ2 として言及されることが多い(ただし,厄介なことに研究者によっては 1 と 2 の添え字を逆転させた言及もみられる).この2種類は,中英語以降の歴史においても方言によってしばしば区別されることから,方言同定に用いられるなど,英語史研究上,重要な役割を担っている.

中尾 (75--76) によれば,ゲルマン語比較言語学上,ǣ1 と ǣ2 の起源は異なっている.ǣ1 は西ゲルマン語の段階での *[aː]- が鼻音の前位置を除き West-Saxon 方言において前舌化したもので,non-West-Saxon 方言ではさらに上げを経て [eː] となった (ex. dǣd "deed", lǣtan "let", þǣr "there") .一方,ǣ2 は西ゲルマン語の *[aɪ] が古英語までに [ɑː] へ変化したものが,さらに i-mutation を経た出力である (ex. lǣran "teach", dǣlan "deal") .これは,West-Saxon のみならず Anglian でも保たれたが,Kentish では上げにより [eː] となった.したがって,ǣ1 と ǣ2 の音韻上の関係は,West-Saxon では [æː] : [æː],Anglian では [eː] : [æː],Kentish では [eː] : [eː] となる.まとめれば,以下の通り.

PGmc aː > OE WS æː NWS æː > eː WGmc aɪ > OE ɑː > (i-mutation) WS, Angl æː K æː > eː

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2017-12-04 Mon

■ #3143. ホメオカオス (2) [chaos_theory][complex_system][language_change][variation]

昨日の記事 ([2017-12-03-1]) の続編.金子・津田 (205) の定義によると,ホメオカオスとは「弱いがたくさんの変数の関係したカオスによる安定性機構」である.金子・津田 (205--06) は,ホメオカオスを生命という複雑系において説明しながら,次のように述べている.

生命はその「増殖」という性質により次第に相互作用が強くなる.そこで同じものの集団であってもカオスによって性質が分化を始め,多様性が生まれる.そうやってできた多様性はホモカオス状態として維持される.その状態ではカオス的遍歴により外界からの擾乱や入力に対して多様かつ柔軟な応答を行っている.

上で用いられている「カオス的遍歴」も,複雑系の分野のジャーゴンである.金子(「多様性を生み出すカオス」『日経サイエンス』1994年5月号)はカオス的遍歴を次のように説明している(吉永,p. 163 より孫引き).

例えば,全要素がほぼ二つのクラスターに分かれてそれぞれでほぼ引き込んで振動する状態を長く続けた後,ばらばらになり,それをしばらく続けた後で,またほとんど二個(ないし数個)のクラスターに秩序化し,またばらばらに……といったことを繰り返す.つまり,いくつかの秩序的な状態の間が乱れた状態を経由してスイッチしていくのである.

言語においても「ホメオカオス」や「カオス的遍歴」は日常的に見られる.例えば,言語は文法的に屈折に依存する言語と語順に依存する言語という両極の間を揺れ動くものと考えることができる.そのシフトの途中段階で,揺らぎや乱れが見られるかもしれないが,ゆくゆくはそれなりに落ち着くものではないか.音韻体系においても,語彙体系においても,常に揺れ動くという意味で静的な秩序というものはあり得ないが,動的にバランスが保持されている.

平均台の上で完全に静止していることは難しいが,左右の小刻みな揺れを利用してバランスをとり続けることは可能である.ときに揺れ幅がやや大きくなることもあるが,そのピンチを解消するために,逆側に思い切ってバランスを傾けることで,結果として再び安定状態に回帰することはある.直立不動の静止状態というもの理論的にはあり得るが,現実的にはあり得ない.否,その理論的可能性をも否定し,理論上ですら常に不安定で動的であることを前提とするのがホメオカオスである.

・ 金子 邦彦,津田 一郎 『複雑系のカオス的シナリオ』 朝倉書店,1996年.

・ 吉永 良正 『「複雑系」とは何か』 講談社〈講談社現代新書〉,1996年.

2017-12-03 Sun

■ #3142. ホメオカオス (1) [chaos_theory][complex_system][language_change][variation]

言語体系がカオスと自己組織化を特徴とする複雑系であることについて,以下の記事で取り上げてきた(cf. 「#3111. カオス理論と言語変化 (1)」 ([2017-11-02-1]) ,「#3112. カオス理論と言語変化 (2)」 ([2017-11-03-1]),「#3122. 言語体系は「カオスの辺縁」にある」 ([2017-11-13-1]),「#3123. カオスとフラクタル」 ([2017-11-14-1]),「#3130. 複雑系言語学」 ([2017-11-21-1])).

言語の変化と変異を研究対象にしていると,言語に関わる現象のあまりの複雑さに圧倒される.どのように考えても解きにくいと悟った時,複雑系にすがる動機が生れる.見れば見るほど無秩序のようにみえて,それでも間違いなく何らかの秩序はあると直感するとき,それは複雑系に違いないという発想になる.静的な中心の欠如,動的な安定性の存在,結果としてバランスの保たれるアンバランス,秩序のなかの変化と変異.このような相矛盾する特徴が,気象や物理現象や生物や言語といった一筋縄では理解できない対象のうちに内在する.

『「複雑系」とは何か』を著わした吉永 (169) は,このような秩序を金子らに従って「ホメオカオス」という造語で呼んでいる.

部分秩序層で生成される秩序は,自己組織化という言葉から誤ってイメージされるような,静的な安定性ではない.多数の自由度をもつ弱いカオス的振動が,完全にそろうわけでもなく,かといって完全にばらばらになるわけでもなく,お互い影響し合い,依存し合いながら,つまり多様性を保持しながら――あるいは多様性をもつがゆえに――大筋ではあたかも基準となる状態があって,そこから逸脱しないかのようなふるまいをする,動的な安定状態である.

金子らはこの多様性を維持した安定性機構を「ホメオカオス homeochaos」と呼んでいる.いわゆるホメオスタシスが,理想的な静的安定性を想定し,そこから生じたゆらぎに対するゆり戻しのフィードバック機構と考えられてきたのに対し,ホメオカオスはそのような理想状態を仮想しなくてもいいことを教えてくれている.

さらに,このホメオカオスにおいて著しいのは,秩序の「次元」や「自由度」といった枠組みそのものが変化し,異なる枠組みへ飛躍することがあり得るということだ.これはオープンカオス(開放型カオス)と呼ばれる(吉永, pp. 169--70).

ホメオカオスがとくに重要になるのは,相空間の次元を決めるシステムそのものの自由度が変動するケースである.具体的には,要素的なユニットが互いの相互作用を経て分裂したり,また途中から消失したりする場合であり,たとえば細胞の増殖や死など,自然界の大半のシステムはこうした自由度の変動を許す開いたシステムになっている.

自由度が固定された,したがって相空間の次元が不変に保たれた閉じたシステムに見られる通常のカオスでは,相空間の中での軌道が不安定になって伸ばされていくと,どこかで折りたたまれる.相空間そのものが変わることはない.ところが,自由度が変動する開いたシステムでは,不安定性が増大していって運動が不規則になると,そこで自由度のジャンプが起こることがある.そして,新たに出現した余分な自由度に不安定さが分配されると,そこで生じた大自由度の弱いカオス状態にホメオカオスの機構が働いて,多様性を維持した安定性が生成される.このような開いたシステムに特有なカオスのダイナミクスを金子らは「開放型カオス」と呼んでいる.

システムをシステムとして維持するための動的な機構が提案されるのであれば,それは言語にも適用できる可能性が高いだろう.それくらい言語は動的で複雑である.

・ 吉永 良正 『「複雑系」とは何か』 講談社〈講談社現代新書〉,1996年.

・ 金子 邦彦,津田 一郎 『複雑系のカオス的シナリオ』 朝倉書店,1996年.

2017-12-02 Sat

■ #3141. 16世紀イングランドの識字率 [literacy][demography][spelling][standardisation]

「#3101. 初期近代英語期の識字率」 ([2017-10-23-1]),「#3066. 宗教改革と識字率」 ([2017-09-18-1]) に引き続いての話題.16世紀ヨーロッパでは教育制度がおおいに拡充され,文字を読み書きできる人々が多くなってきたことは確かだが,識字率として具体的な数字を与えることは難しい.都市と地方の差,階級差,男女差などが大きく,一般化することが困難であるばかりでなく,そもそも多くの統計や研究が誤った前提に立っているという事情がある.その前提とは,法的書類に署名できる人は文字を読むこともできたとするものだ.近年の脳科学の知見によれば,書くことと読むことはまったく別の行為であり,両者が常に連動するものと考えることはできない.

そこで,ペティグリー (317--19) は,様々な地域からの識字能力に関する断片的な情報を寄せ集めて,識字率を総合的に求めるという手法に訴えかけた.その結果として,以下の見解を導き出している.まず,都市と地方の識字率の差異については,言われるほど大きくなかったのではないかと述べている.人々は年と地方の間を頻繁に移動したし,彼らの集まる市場や酒場ではどこでも印刷物が貼り出されていたからだ.地方出身者であっても,文字を見慣れてはいただろう.

識字率の男女差については,差があっただろうとは想像できても,それが具体的に確かめられるような資料は乏しい.女性は高い識字能力が要求される仕事につくことはなかったために,記録としても残りにくいのである.それでも本を読み,楽しむ女性は多くいたようではある.

よく記録の残っている都市部の男性に限定すれば,高い識字率を誇る都市は印刷以前より存在した.16紀末のヴェネツィアでは33%ほどあったし,1530年のヨークでは20--25%ほどあった.このヨークの男性識字率は,同世紀末までには41%にまで跳ね上がっている.

16世紀,そして続く17世紀にイングランドの識字率が大幅に上昇したことは間違いない.教育の拡充,印刷の普及,その他の社会的要因がこの上昇に貢献しているが,これらの諸要因はまた英語の綴字の標準化にも間接的に寄与しているのである.いよいよ大衆が本格的に文字に接し始めたときに,標準的な綴字が求められるようになったのだろう.

・ ペティグリー,アンドルー(著),桑木 幸司(訳) 『印刷という革命 ルネサンスの本と日常生活』 白水社,2015年.

2017-12-01 Fri

■ #3140. 16世紀イングランドではラテン語ではなく英語が印刷・出版された [printing][history]

「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1]) の記事で,Caxton がラテン語ではなく英語で書かれたものを印刷する方針を固めた経緯を紹介した.実際,Caxton の俗語印刷を重視する傾向は,続く16世紀中にも受け継がれ,その点でイングランドはヨーロッパのなかでも特異な印刷事情を示していた.前の記事でも述べたように,「16世紀の末にかけてイングランドで出版された書物のうち,英語以外の言語のものはわずか1割ほどだった」のである.

ペティグリー (559) に「1450--1600年にヨーロッパ全域で生産された印刷物の概要」と題する表がある.イングランドの俗語印刷偏重が際立っていることが分かるだろう.

俗語のもの ラテン語の学術書 フランス 40,500 35,000 イタリア 48,400 39,600 ドイツ 37,600 56,400 スイス 2,530 8,470 低地諸国 17,896 14,021 小計 146,926 153,491 全体に占める割合 81.99% 92.48% イングランド 13,463 1,664 スペイン 12,960 5,040 スカンジナヴィア 873 793 ヨーロッパ東部 4,980 4,980 小計 32,276 12,477 全体に占める割合 18.01% 7.52% 総計 179,202 165,968

当時のヨーロッパの中枢はフランス,イタリア,ドイツにあり,そこから外れる周辺部では概して俗語の印刷が多かったとはいえるが,その中でもイングランドは俗語比率が飛び抜けて高い.この状況は,端的にいえば島国根性とまとめられるかもしれない.しかし,そこには印刷・出版業界と政府の思惑が一致ししていたという社会的な要因もあったようだ.ペティグリー (411--12) を引用する.

イングランドは多くの点において,ヨーロッパでもっとも特異な書籍市場を形成していた.ざっと二〇〇万から三〇〇万というその総人口は,相当規模の英語の読者層を生み出した.国家としても成熟しており,スムーズに機能する統治組織を備えていた.ロンドンはヨーロッパでも有数の大都市であったし,オクスフォードとケンブリッジは最も古い大学に数えられた.それでもこの国の印刷産業は小規模なままであった.十六世紀にイングランドで出版された書物の総数はおよそ一万五〇〇〇点だが,この数字は低地諸国の半分である.またイングランドにおける出版業はほぼロンドンに限定されており,刷られる書物はほとんどが英語のものであった.ロンドンの出版業者たちが刊行するラテン語の書物は,ポーランドやボヘミアよりも少なかったのである.

このようなイングランドの出版産業の奇妙な特徴は,たがいに密接に関連していた.取引は政治の府たるロンドンにもっぱら限定されていたため,厳重な管理下におかれていた.生産物をコントロールすることも,さして難しくはなかった.ひとつには,業界が政府の介入に協力的であったせいでもある.イングランドの出版産業は,ロンドン書籍出版業組合によって支配されていた(一地方同業組合がこの種の国家的な統制機能を果たした唯一の事例である).ロンドンで営業する印刷所は比較的少数であったため,生活も保障されていた.したがってロンドンであれ田の場所であれ,非認可で営業する印刷企業を駆逐しようという政府の手助けをすることは,ロンドン書籍出版業組合の利益にかなってもいたのだ.産業構造は保守的であり,確実に売れるとわかっている書物を増刷して利益を上げることで満足していた.購入者の側もそんな状況に異を唱えるはずがなかった.というのもほしい本が国内で生産されなくても,アントウェルペンやフランスやドイツから,簡単に入手できてしまったからだ.こうした国際的な書籍取引を通じて,イングランドの読者は膨大な規模の学術書籍を集めた堂々たる蔵書を築き上げることができた.けれどもイングランドの出版業者たちはこの儲かる取引においては,ほとんど重要な役割を果たしていなかったのである.

馴れ合いで国内に閉じこもる島国根性が発揮された例といえそうだが,一方でこのことは,俗語たる英語が話し言葉としても書き言葉としても成長し,徐々に威信を高めるのに貢献したともいえる.

・ ペティグリー,アンドルー(著),桑木 幸司(訳) 『印刷という革命 ルネサンスの本と日常生活』 白水社,2015年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow