hellog〜英語史ブログ / 2013-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013-05-31 Fri

■ #1495. 驚くべき北西アマゾン文化圏の multilingualism [bilingualism][lingua_franca][map]

昨日の記事「#1494. multilingualism は世界の常態である」 ([2013-05-30-1]) の趣旨を具体例で補うために,驚くべき multilingualism の実例を紹介しよう.Sorensen が詳細に調査した北西アマゾン文化圏の例である.

ブラジルとコロンビアの国境にまたがる北西アマゾンの地域に,人口1万人ほどからなる文化圏がある.ここでは異なる部族によって25以上の言語群が行なわれている(したがって「1文化=1言語」の明らかな反例である).地域にはいくつかのリンガ・フランカが存在するが,最も広く通用する言語は Tukano である.Tukano の通用する範囲とこの文化圏とは地理的にほぼ一致している.

さて,この文化圏に属するほとんどの個人は,3言語以上を自由に操ることができる.ここでは個人的 polylingualism 及び社会的 multilingualism が例外ではなく規準であり,話者は当たり前すぎてこの状況を普段から強く意識することはない.例えば,フィールドワーカーの言語学者が個人にいくつの言語を知っているかと問うても,明確な答えが返ってこない.言語名のリストを示されて初めて,あれこれの言語を知っていると答えられるという.また,会話の中で複数の言語が混合される code-mixing も日常的にみられるが,話者本人はほぼ無意識にそれを行なっている.multilingualism が自然で日常の風景なのである.

この multilingualism の背景には,異族結婚 (exogamy) の慣習が関わっている.男は自分が属する部族・言語とは異なる部族・言語から嫁を迎えなければならない.これを犯すことは一種の近親相姦としてタブーとされる.これにより夫と妻は常に異なる母語をもつことになる.だが,ここにコミュニケーションの問題は生じない.夫は嫁探しの過程で将来妻となる人の属する部族の言語を学び始める機会をもつし,その女性も嫁入りすれば夫の部族の言語を習得することになる.あるいは,互いにそれまでの人生で,第3の言語を共通の言語として習得している可能性がある.リンガ・フランカとしての Tukano も両者に理解されるかもしれない.

結婚すると妻は夫の部族の "longhouse" (共同長屋)に属することになるが,longhouse 自体が multilingual な空間である.longhouse では夫の部族の言語が主たる言語として用いられるため,妻は生まれた子供の養育をその言語で行なうことになる.ところが,同じ長屋には,夫の兄弟の妻などとして,自分と同じあるいは異なる部族出身の女性が複数いるのが普通である.妻は,もしその女性たちが同じ部族出身であれば自分の母語で会話するだろうし,異なる部族出身であれば互いの母語を日常生活の中で習得してゆくことになるだろう.それらの言語を日常的に耳にしている longhouse の他の住人,とりわけ子供たちは,これらのすべての言語に聞き慣れることになる.そして,問題の夫と妻もこのような longhouse で生まれ育ってきたわけなので,子供時代から multilingualism には慣れっこになっているのである.交易などによる部族間の訪問が頻繁であることも multilingualism の保存に貢献している.文化圏内のどこへ行っても,自分の話せる言語のいずれかを理解してくれる人は必ずいるし,自分が相手の話せる言語のいずれかを理解できる可能性も高いのである.

longhouse ごとに使いこなせる言語のレパートリーはおよそ決まっており,そこに属する個人の言語のレパートリーもそれに準ずることが多い.村から村へと移動してゆくと,このレパートリーが徐々に変化してゆくというから,方言連続体 (dialect continuum) と似た言語レパートリー連続体なるものが存在することになる.言語項目の変異形の組み合わせがある変種を特徴づけるのと同様に,使いこなせる言語の組み合わせが longhouse なり部族なりを特徴づけるという点が,社会言語学的にはきわめて興味深い.

このように北西アマゾン文化圏は,multilingualism の共有によって機能しているのである.

Ethnologue より,Northwestern Brazil の言語地図はこちらで閲覧できる. *

・ Sorensen, A. P. "Multilingualism in the Northwest Amazon." American Anthropologist 69 (1967): 670--84.

2013-05-30 Thu

■ #1494. multilingualism は世界の常態である [bilingualism][world_languages][model_of_englishes][native_speaker_problem][linguistic_imperialism]

日本で生まれ育ち,ほぼ日本語唯一の環境で生活している多くの日本人にとって,ある人が bilingual であるとか,さらに multilingual であるなどと聞くと,驚嘆や賞賛の念が生じるのではないだろうか.同じような反応は,多くの西洋諸国でも認められる(実際には,[2013-01-30-1]の記事でみたように「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」にもかかわらず).複数の言語を操れるということは特殊な能力あるいは偉業であり,少なくとも普通ではないとの印象を受ける.

例えば,英語史の授業で,中英語期のイングランド社会が英語,フランス語,ラテン語の trilingualism の社会だったとか,当時のイングランド王はフランス語を母語とし,英語を理解しない者も少なくなかったと紹介すると,人々はどのように互いにコミュニケーションを取っていたのか,王はどのように庶民に命令を伝えていたのかという質問が必ず出される.私自身も multilingual 社会で生活したこともないので,そうした質問の意図は理解できるし,想像力を働かせたとしても実感が湧きにくい.

しかし,古今東西の言語状況を客観的に眺めると,日本や主要な西洋諸国のような monolingual をデフォルトと考える言語観のほうが偏っているのだろうということがわかってくる.明確な数字を出すのは難しいが,世界では monolingual な言語共同体,monolingual な話者のほうが珍しいといってもよいだろう.社会言語学の3つの入門書と西江先生の著書より,同趣旨の引用を挙げる.

In view of the need for communication with neighbouring communities and government agencies, it is fair to assume that many members of most communities are multilingual. (Hudson 9)

. . . in many parts of the world an ability to speak more than one language is not at all remarkable. . . . In many parts of the world it is just a normal requirement of daily living that people speak several languages: perhaps one or more at home, another in the village, still another for purposes of trade, and yet another for contact with the outside world of wider social or political organization. These various languages are usually acquired naturally and unselfconsciously, and the shifts from one to another are made without hesitation. (Wardhaugh 93)

It has been estimated that there are some 5,000 languages in the world but only about 185 nation-states recognized by the United Nations. Probably about half the world's population is bilingual and bilingualism is present in practically every country in the world. (Romain 33)

二言語どころか,三言語,四言語はなすのが常識であって,日常生活はそんなものだと思い込んでいる社会も,世界には意外に多いのです.もちろんそれらすべてを一人ひとりの人間が同じレベルでということではない場合が多いのですが,この状況を確認しておくことは,今とても重要なことだと思います.日本では外国語が一つできただけで「すごい」と思うような感覚がありますけど./たとえば,ケニアに住むマサイ人.彼らは家では当然マサイ語を話しています.ところが彼らはマサイ人であると同時にケニア人なので,スワヒリ語と英語ができなかったら,一般的な国民としての生活ができないんですね.町に出て食堂を経営しようが,お店に勤めようが,お客さんはみんな英語やスワヒリ語を使っているわけですから./一人の人間が二つ以上の非常に異なった言語を,日常的に使い分けて話しているという社会が,実は世界には非常に多くあります.中南米では,現在でも,先住民の言語を話している人たちが数多くいます.たとえばそれがメキシコだったら,ユカタン半島のマヤ人たちはマヤ語を母語としていますが,メキシコ人ですから,公用語であるスペイン語も話せなければならないのです.(西江,p. 50--51)

日本人にとって母語以外に1つ以上の言語を操ることができるということは,ほとんどの場合,語学学習の結果としてだろう.そして,義務教育である英語学習を1つとってみても,それがいかに多くの時間と労力を要するか,皆よく知っている.したがって,ある人が multilingual だときくと,不断の学習の成果にちがいないと思い込んで,驚嘆し賞賛するのである.しかし,世界の多くの multilingual な個人は,"naturally and unselfconsciously" に複数の言語を獲得しているのである.そこに努力がまるでないというわけではないが,当該の言語共同体が要求する社会的慣習の1つとして複数の言語を習得するのである.そのような人々は,私たちが案ずるよりもずっと自然で無意識に言語を学習してしまうようだ.

いったん multilingualism が古今東西の言語共同体のデフォルトだと認識すると,むしろ monolingualism こそが説明を要する事態のように見えてくる.さらに議論を推し進めると,とりわけ英語一辺倒となりつつある現代世界の言語状況,すなわち英語の monolingualism は異常であるという意見が現われ,結果として英語帝国主義批判(linguistic_imperialism の記事を参照)やネイティヴ・スピーカー・プロブレム native_speaker_problem) なる問題が生じてきている.「#272. 国際語としての英語の話者を区分する新しいモデル」 ([2010-01-24-1]) も,多言語使用が常態であり,単一言語使用が例外的であるという認識のもとで提起されたモデルである.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2013-05-29 Wed

■ #1493. 和製英語ならぬ英製羅語 [latin][borrowing][semantic_change][word_formation][sign][loan_translation][lexicology][terminology][neo-latin][morphology][romancisation][false_friend][waseieigo]

昨日の記事「#1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か?」 ([2013-05-28-1]) で,和製英語と呼ばれる語句について通時的,共時的の両観点から考察した.実のところ,この考察は英語語彙の話題にもほとんどそのまま当てはまる.昨日は日本語と英語の関係を論じたが,今日は英語とラテン語の関係を論じたい.

英語の歴史において,最も長く関わってきた外国語はラテン語である.大陸にあったゲルマン語の時代よりラテン語から語彙を借用してきた.古英語,中英語,近代英語にかけてラテン借用語は増加の一途を遂げ,以降はギリシア語とともに主として neo-classical compounding という語形成を通じて,英語語彙に影響を及ぼし続けている (##1437,32,120,1211,478の各記事を参照) .そして,英語はこの長い接触の歴史のなかで,ラテン語の語形成規則を自らの体系内に取り込んできた([2013-02-08-1]の記事「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」).

さて,昨日の記事の (1) では,相手言語にモデルとなる signe が存在し,かつそれが参照されたかどうかで,和製英語か借用語かが区別されると述べた.同じことは,英語とラテン語についても言える.英語が,自らの体系に内化したラテン語規則に基づいて独自にラテン風単語を作り上げた場合,それは英製羅語である([2010-05-24-1]の記事「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」を参照).一方,ラテン語に既存のモデルを参照して取り込んだ場合は,ラテン借用語である.その両端の間に歴史的事情が不明なグレーゾーンが広がっているのは日本語の場合と同様である.日本語の場合は,昨日の記事で「英語横文字(カタカナ)語」というラベルを即席で提示したが,英語の場合は "Latinate word" (ラテン風単語)という便利な用語が用意されている.これは英製羅語も含むし,純正ラテン借用語も含むし,事情のわからないラテン語の外見を装ったあらゆる語を含む.

昨日の議論の (2) では,記号論・共時態の側面から,英語の干渉を受けて形成された日本語単語を4つに分類した.同様に,ラテン語の干渉を受けて形成された英単語を4つに分類しよう.

(a) ラテン語に対応する signe が存在するタイプ(借用語に典型的)

(b) ラテン語に対応する signifié は存在するが signifiant は異なるタイプ(翻訳借用語に典型的)

(c) ラテン語に対応する signifiant は存在するが signifié は異なるタイプ("false friends" あるいは "faux amis" に典型的)

(d) ラテン語に対応する signe が存在しないタイプ(英製羅語に典型的)

英語を解さないラテン語母語話者を想定すると,この話者は英語話者によって発せられた (c) と (d) のような語を聞くと,頭の上にハテナが浮かぶことだろう.これは,英語母語話者が和製英語を聞いたときと同じ反応である.だが,英語にしても,借用後に意味を違えてきた (c) の例である tradition ([2011-11-27-1]の記事「#944. ration と reason」を参照)や,(d) の例である antidisestablishmentarianism ([2010-05-24-1]の記事「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」を参照)のような語彙を増やしてゆくことによって,豊かな表現力を得るに至ったのである.

日本語も然り.他言語からの語彙借用が歴史的に盛んである言語にあっては,(a)--(d) のすべてのタイプが,多かれ少なかれ見られるものなのではないか.和製英語は,興味をそそるトピックとしてしばしば取り上げられるが,通言語的には決して特異な現象ではないのだろう.

2013-05-28 Tue

■ #1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か? [japanese][borrowing][semantic_change][word_formation][terminology][sign][loan_translation][lexicology][morphology][false_friend][waseieigo]

「#1471. golden を生み出した音韻・形態変化」 ([2013-05-07-1]) の記事で,「ゴールデンウィーク」 (Golden Week) という日本語表現に触れたとき,それを和製英語として紹介した.後日,同記事へのコメントがあり,英語教育に関する質疑応答・情報共有サイトの「Is ゴールデンウィーク wasei-eigo?」という記事へのリンクをいただいた(ありがとうございました!).その記事によると,Google Books Ngram Viewer (see [2010-12-25-1]) で検索をかけると,golden week という共起表現が1951年以前に英語に存在したということがわかる(こちらのページを参照).[2010-12-25-1]の記事で述べたように,正直のところ Google Books のコーパスとしての評価はしにくいと考えているが,少なくとも同句の存在は事実であると受け入れてよいだろう.だが,英語の golden week に「大型連休」なる語義があったわけではなく,あくまで「(黄金のように)素晴らしい週間」ほどの意味で用いられているようだ.さて,このような状況に鑑みて,はたして日本語の「ゴールデンウィーク」は和製英語とみなしてよいのかどうか.

この問いには様々な側面があると思われるが,整理すると (1) 語形成論・通時態の側面と (2) 記号論・共時態の側面がある.「ゴールデンウィーク」は和製英語かどうかという問いは,もっぱら (1) の視点から発せられる問いであり,日本語語彙史や日本語語源学においては重要な問題だろう.一方,(2) の視点からはこの問いはあまり本質的ではないものの,間接的に日本語語彙論に理論的な問題を投げかけるという点では同じくらい興味深い.以下で (1) と (2) のそれぞれについて記す.

(1) 語形成論・通時態の側面

日本語学用語として和製英語の厳密な定義が何であるのかはいくつかの用語辞典を参照しても判然としなかったが,和製英語の典型として挙げられる「ナイター」「バックミラー」のような例からその特徴を抽出すれば,「英語(由来)の形態素を英語の規則に概ね則って組み合わせることによって形成した日本語としての語句」ということになりそうだ.この定義は,音形 (signifiant) 形成が日本語体系内で行なわれている点,英語のモデルを参照していない点に焦点を当てた定義である.また,この定義は,その後意味が変化したかどうか,英語へ逆借用されたかどうかなどの後の発展には言及しない定義であり,もっぱら形成過程に注目した定義といえる.

上の定義の和製英語と対立する過程は,借用 (borrowing) である.英語側のモデルとなる記号 (signe) を参照し,それをほぼそのまま日本語語彙体系のなかに取り込む過程である.

さて,ある英語風日本語句が和製英語であるか英語借用語であるかは,既存の英語モデルを参照したかどうかにかかっている.「ゴールデンウィーク」の例でいえば,英語にすでに存在していたらしいモデル golden week を参照し借用したのか,あるいは英語側のモデルの有無はどうであれ,参照せずに日本語内部で独自に作り上げたものなのか.英語側にモデルがある以上,それを参照したと考えるのが自然と思われかもしれないが,必ずしもそうとはいえない.nighter などの形態規則のたまものとは異なり,golden week は統語規則のたまものであり,このような統語的共起表現が英語側と日本語側で独立して発生する可能性は十分にある.問題の語彙革新者がモデルの存在を知らなかったという可能性も捨てきれないのではないか.結局のところ,この問題への答えは,その語彙革新者が英語モデルの存在を知っており,それを参照したか否かという一点にかかっているのであり,それを知ることが現実的には難しい以上,この問いには「わからない」としか答えようがない.さらにいえば,その語彙革新者がモデルの存在を知っているか否かも,実際のところ,yes か no かで切り分けられる問題ではないかもしれない.英語の golden week をどこかで見聞きしたことがあるような・・・というおぼろげな記憶にすぎないかもしれないし,そもそも英語にはきっとモデルがありそうだという感覚さえあれば和製英語の形成に踏み切るには十分なのである.

語源学上,「ゴールデンウィーク」を日本語内部での形成と考えるか,英語からの借用および意味の特殊化と考えるかは大きな違いである.語源欄に書くべきことが変わってくるからだ.英語にモデルが存在しない「ナイター」のように,明らかな和製英語の例が一方の端にある.借用過程がわかっている「コーパス」のように,明らかな借用の例が他方の端にある.その両端の間に,歴史的事情がよくわからないグレーゾーンが広がっており,良心的な語源学者であれば無理にどちらかに所属させることには躊躇するだろう.代わりに,和製英語から借用語へと続くこの連続体そのものに何かラベルを当てるというのが1つの解決法になるかもしれない.モデル参照の有無にかかわらず signifiant が英語風であるという共通点があるので,「英語横文字(カタカナ)語」などとしておくのが無難かもしれない.

(2) 記号論・共時態の側面

記号論の観点から「ゴールデンウィーク」を考えると,上述とは違った見方が可能になる.英語の干渉を受けて形成された語は,記号 (signe) の観点から4つのタイプに分類される.

(a) 英語に対応する signe が存在するタイプ(借用語に典型的)

(b) 英語に対応する signifié は存在するが signifiant は異なるタイプ(翻訳借用語に典型的)

(c) 英語に対応する signifiant は存在するが signifié は異なるタイプ("false friends" あるいは "faux amis" に典型的)

(d) 英語に対応する signe が存在しないタイプ(和製英語に典型的)

(c) の "false friends" とは,言語教育などで指摘されている「諸言語間で,形態は対応するが意味は異なるために注意を要する語句」である.不完全な借用過程や,借用後に生じた意味変化によってもたらされることが多いが,モデルの存在に気づかずに作られた和製英語などでこのタイプに属するものがあるかもしれない.

和製英語にまとわりつくイメージとして「英語では通じないもの」があるが,実際には「英語では通じないもの」は,(c) と (d) に区別して捉えておく必要がある.(c) には「(自動車の)ハンドル」,授業をサボるの意での「エスケープする」,女性に親切な男を指す「フェミニスト」などが,(d) には「サラリーマン」「オールバック」「ベッドタウン」「シルバーシート」などがあり,通じなさの質が異なる.この類型に従えば「ゴールデンウィーク」は (c) となるだろう.この類型はあくまで共時的な類型であり,(1) で扱った形成過程に重きを置いた通時的な観点とは対照される点に注意されたい.

上では,いくつかの角度から和製英語を他の語彙(過程)と対比的に位置づけようと試みてきた.さらに議論の整理が必要だが,「和製英語」とは本質的に (1) の観点から名付けられた用語であるらしいことがわかってきた.一方,「英語では通じないもの」という問題は,(2) に属する話題である.「和製英語」と「英語では通じないもの」とは,通時態と共時態の区別と同様に,いったん切り分けて議論したほうがよいのではないか.

明日は,関連する英語の話題を取り上げる.

2013-05-27 Mon

■ #1491. diglossia と borrowing の関係 [diglossia][borrowing][loan_word][register][synonym]

「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1]) で借用(語)について話題にしたときに,英語における illumination ? light や purchase ? buy にみられる語彙階層は,diglossia における社会言語学的な上下関係が,借用 (borrowing) という手段を通じて,語彙体系における register の上下関係へ内化したものであると指摘した.

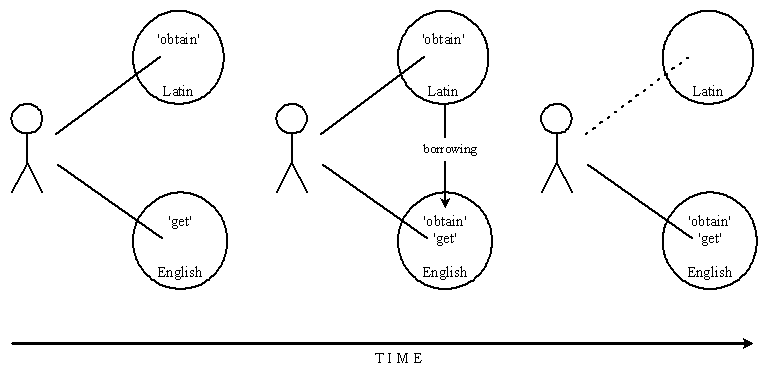

diglossia と borrowing の関係を探ることは社会言語学と理論言語学の接点を探るということにつながり,大きな研究テーマとなりうるが,この点について Hudson (56--57) が示唆的な見解を示している.Hudson は,英語本来語である get (正確には[2009-10-13-1]の記事「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」で示したように古ノルド語起源というべき)とラテン語に由来する obtain を取り上げ,中世イングランドの英羅語 diglossia 時代の社会的な上下関係が,借用という過程を通じて,英語語彙内の register の上下関係へ投影された例としてこれを捉えた.後に diglossia が解消されるにおよび,obtain がラテン語由来であるとの話者の記憶が薄まり,かつての diglossia に存在した上下関係の痕跡が,歴史的な脈絡を失いながら,register の上下関係として語彙体系のなかへ定着した.これを,Hudson (57) の図を参考にしながら,次のようにまとめてみた.

第1段階では,obtain と get の使い分けは,diglossia として明確に区別される2言語間における使い分けにほかならない.第2段階では,ラテン語から英語へ obtain が借用され,obtain と get の使い分けは英語内部での register による使い分けとなる.この段階では,obtain のラテン語との結びつきもいまだ感じられている.第3段階では,diglossia が解消され,obtain のラテン語との結びつきも忘れ去られている.obtain と get の使い分けは,純粋な register の差として英語語彙の内部に定着したのである.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-05-26 Sun

■ #1490. diglossia は標準変種と方言の関係とは異なる [diglossia]

過去4日間にわたって取り上げてきた diglossia は,最大限に拡大解釈すれば,標準変種というものをもつ多くの言語共同体にあてはまることになる.標準変種が上位におかれ,そうでない各種方言が下位におかれ,両変種が社会的な状況に応じて,多かれ少なかれ明確に使い分けられるからだ.

しかし,ここまで拡大解釈してしまうと,言語共同体のタイポロジーを構築しようとして diglossia を提示した Ferguson の意図がまるで汲み取られないことになる.Ferguson (329) は,ある言語共同体における2変種が,以下に挙げるような domain ごとに明確に使い分けられているとき,典型的に diglossia が存在しているとみなしたのである.

| H | L | |

| Sermon in church or mosque | x | |

| Instructions to servants, waiters, workmen, clerks | x | |

| Personal letter | x | |

| Speech in parliament, political speech | x | |

| University lecture | x | |

| Conversation with family, friends, colleagues | x | |

| News broadcast | x | |

| Radio "soap opera" | x | |

| Newspaper editorial, news story, caption on picture | x | |

| Caption on political cartoon | x | |

| Poetry | x | |

| Folk literature | x |

diglossia の社会では,適切な domain で適切な変種を使わないと,話者は恥をかく,あるいは場合によっては危険にさらされることすらある.

一方で,現在のイギリスや日本などにおいてはどうか.確かに標準変種と方言変種の使い分けがあるにはあるし,適切な domain で適切な変種を使わないと恥をかく場面もあろう.しかし,両変種の差が比較的大きい話者と比較的小さい話者がいるという点が,Ferguson の挙げる典型的な diglossia 社会とは異なっている.Ferguson 自身のことばを借りれば,次の通りである.

. . . diglossia differs from the more widespread standard-with-dialects in that no segment of the speech community in diglossia regularly uses H as a medium of ordinary conversation, and any attempt to do so is felt to be either pedantic and artificial (Arabic, Greek) or else in some sense disloyal to the community (Swiss German, Creole). In the more usual standard-with-dialects situation the standard is often similar to the variety of a certain region or social group (e.g. Tehran Persian, Calcutta Bengali) which is used in ordinary conversation more or less naturally by members of the group and as a superposed variety by others. (336--37)

Ferguson の diglossia では,日常会話に上位変種を用いることはないし,用いる人はいない.現在のイギリスや日本では,日常会話に標準変種を用いることはあるし,用いる人はいる.この違いである.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

2013-05-25 Sat

■ #1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia [diglossia][latin][french][me][loan_word][borrowing][lexicology]

過去3日間の記事 ([2013-05-22-1], [2013-05-23-1], [2013-05-24-1]) で,Ferguson の提唱した diglossia を取り上げてきた.diglossia という社会言語学的状況の定義と評価について多くの論争が繰り広げられてきたが,その議論は全体として,中世イングランドのダイナミックな言語状況を考える上で,数々の重要な観点を与えてくれたのではないか.

前の記事で触れた通り,Ferguson 自身はその画期的な論文で diglossia を同一言語の2変種の併用状況と狭く定義した.異なる2言語については扱わないと,以下のように明記している.

. . . no attempt is made in this paper to examine the analogous situation where two distinct (related or unrelated) languages are used side by side throughout a speech community, each with a clearly defined role. (325, fn. 2)

しかし,2言語(あるいはそれ以上の言語)の間にも "the analogous situation" は確かに見られ,Ferguson の論点の多くは当てはまる.ここで念頭に置いているのは,もちろん,中世イングランドにおける英語,フランス語,ラテン語の triglossia である.以下では,Ferguson の diglossia 論文に依拠して中世イングランドの triglossia を理解しようとする際に考慮すべき2つの点を指摘したい.1つは「#1486. diglossia に対する批判」 ([2013-05-23-1]) でも触れた diglossia の静と動を巡る問題,もう1つは,高位変種 (H) から低位変種 (L) へ流れ込む借用語の問題である.

Ferguson は,原則として diglossia を静的な,安定した状況ととらえた.

It might be supposed that diglossia is highly unstable, tending to change into a more stable language situation. This is not so. Diglossia typically persists at least several centuries, and evidence in some cases seems to show that it can last well over a thousand years. (332)

この静的な認識が後に批判のもととなったのだが,Ferguson が diglossia がどのように生じ,どのように解体されうるかという動的な側面を完全に無視していたわけではないことは指摘しておく必要がある.

Diglossia is likely to come into being when the following three conditions hold in a given speech community: (1) There is a sizable body of literature in a language closely related to (or even identical with) the natural language of the community, and this literature embodies, whether as source (e.g. divine revelation) or reinforcement, some of the fundamental values of the community. (2) Literacy in the community is limited to a small elite. (3) A suitable period of time, on the order of several centuries, passes from the establishment of (1) and (2). (338)

Diglossia seems to be accepted and not regarded as a "problem" by the community in which it is in force, until certain trends appear in the community. These include trends toward (a) more widespread literacy (whether for economic, ideological or other reasons), (b) broader communication among different regional and social segments of the community (e.g. for economic, administrative, military, or ideological reasons), (c) desire for a full-fledged standard "national" language as an attribute of autonomy or of sovereignty. (338)

. . . we must remind ourselves that the situation may remain stable for long periods of time. But if the trends mentioned above do appear and become strong, change may take place. (339)

上の第1の引用の3点は,中世イングランドにおいて,いかにラテン語やフランス語が英語より上位の変種として定着したかという triglossia の生成過程についての説明と解することができる.一方,第2の引用の3点は,中英語後期にかけて,(ラテン語は別として)英語とフランス語の diglossia が徐々に解体してゆく過程と条件に言及していると読める.

次に,中英語における借用語の問題との関連では,Ferguson 論文から示唆的な引用を2つ挙げよう.

. . . a striking feature of diglossia is the existence of many paired items, one H one L, referring to fairly common concepts frequently used in both H and L, where the range of meaning of the two items is roughly the same, and the use of one or the other immediately stamps the utterance or written sequence as H or L. (334)

. . . the formal-informal dimension in languages like English is a continuum in which the boundary between the two items in different pairs may not come at the same point, e.g. illumination, purchase, and children are not fully parallel in their formal-informal range of use. (334)

2つの引用を合わせて読むと,借用(語)に関する興味深い問題が生じる.diglossia の理論によれば,上位変種(フランス語)と下位変種(英語)は,社会的には潮の目のように明確に区別される.これは,原則として,潮の目を連続した一本の線として引くことができるということである.ところが,diglossia という社会言語学的状況が語彙借用という手段を経由して英語語彙のなかに内化されると,illumination ? light や purchase ? buy などの register における上下関係は確かに持ち越されこそするが,その潮の目の高低は個々の対立ペアによって異なる.英仏対立ペアをなす語彙の全体を横に並べたとき,register の上下関係を表わす潮の目の線は,社会的 diglossia の潮の目ほど明確に一本の線をなすわけではないだろう.このことは,diglossia が monoglossia へと解体してゆくとき,diglossia に存在した社会的な上下関係が,monoglossia の語彙の中にもっぱら比喩的に内化・残存するということを意味するのではないか.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

2013-05-24 Fri

■ #1488. -glossia のダイナミズム [diglossia][elf]

過去2日間の記事「#1486. diglossia を破った Chaucer」 ([2013-05-22-1]) と「#1487. diglossia に対する批判」 ([2013-05-23-1]) で,diglossia を巡る問題に言及した.特に昨日の記事では通時的な視点からの批判を紹介したが,通時的な視点は,中英語期のイングランドにおける diglossia とその後の diglossia の解消,さらには近代英語期以降の新たな社会言語学的状況の発展というダイナミズムを理解する上では不可欠である.ひいては,現代社会におけるリンガ・フランカとしての英語 (ELF) の役割を評価する際にも,diglossia のダイナミックな理解は多いに参考になる.

Crystal (128) の次の1節は,社会言語学で静的なものとして提案された diglossia を,英語史の動的な枠組みのなかに持ち込んだ見事な応用例と評価する.

The linguistic situation of Anglo-Norman England is, from a sociolinguistic point of view, very familiar. It is a situation of triglossia --- in which three languages have carved out for themselves different social functions, with one being a 'low-level' language, and the others being used for different 'high-level' purposes. A modern example is Tunisia, where French, Classical Arabic, and Colloquial Arabic evolved different social roles --- French as the language of (former) colonial administration, Classical Arabic primarily for religious expression, and Colloquial Arabic for everyday purposes. Eventually England would become a diglossic community, as French died out, leaving a 'two-language' situation, with Latin maintained as the medium of education and the Church . . . and English as the everyday language. And later still, the country would become monoglossic --- or monolingual, as it is usually expressed. But monolingualism is an unusual state, and in the twenty-first century there are clear signs of the reappearance of diglossia in English as it spreads around the world . . . .

ノルマン・コンクェスト以降,21世紀に至る英語の歴史を,-glossia という観点から略述すれば,(1) 英語が下位変種である triglossia,(2) 英語が下位変種である diglossia,(3) monoglossia,(4) 英語が上位変種である diglossia へと変遷してきたことになる.

「安定」「持続」には程度問題があるとはいうものの,diglossia の定義にそのような表現を含めることには,確かに違和感が残る.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-05-23 Thu

■ #1487. diglossia に対する批判 [diglossia]

昨日の記事「#1486. diglossia を破った Chaucer」 ([2013-05-22-1]) で,diglossia について解説した.diglossia は古今東西に広く観察され,稀な現象ではないこともあり,その概念と用語は学界で大成功を収めるに至った.

しかし,Ferguson の提案した diglossia は,次第に拡大解釈を招くようになった.昨日も述べた通り,本来の diglossia は1言語の2変種の間にみられる上下関係を指すものだったが,Fishman (Sociolinguistics 75) は異なる2言語の間にみられる上限関係をも diglossia とみなした.これにより,例えばパラグアイにおける Spanish と Guaraní のように系統的には無関係の言語どうしの関係も,diglossia の範疇に含められた.また,中世イングランドにおける Norman French と English の関係も diglossia として言及できるようになった.diglossia の概念の拡大は,この辺りまでであれば,いまだ有用性を保っているように思われる.

ところが,diglossia は,2変種あるいは3変種の併用状況を指すにとどまらず,10言語併用や20言語併用といったほとんど無意味な細分化の餌食となっていった.すべての言語共同体には各種の方言 (dialects) や使用域 (registers) があり,これらをも変種 (varieties) とみなすのであれば,どの共同体も多かれ少なかれ diglossic ということになってしまう.Ferguson は言語共同体の類型論のために diglossia という概念を提案したのだが,その意図が汲み取られずに,概念が無意味なまでに拡大されてしまった.イギリスやアメリカのように複数の社会方言の併用状況が問題となっているのであれば,diglossia というのは大げさであり,"social-dialectia" ほどでよいのではないか (Hudson 51) .

diglossia に関するもう1つの問題は,Ferguson にせよ Fishman にせよ,diglossia を静的な言語状況としてしかとらえていない点にある.なぜそのような言語状況が生じたのかという,動的,通時的な次元の考察が抜け落ちている.昨日示した Ferguson の定義には "a relatively stable language situation" とあるし,Fishman ("Prefatory Note" 3) では,"an enduring societal arrangement, extending at least beyond a three generation period" とあり,持続的,安定的な社会言語学的状況が前提とされている.しかし,昨日も中世イングランドについてみたように diglossia は破られうるものである.どのように diglossia の状況が起こり,どのように持続し,どのように解消されるのかという通時的な視点がない限り,しばしば旧植民地において上位変種を占めているヨーロッパ宗主国の言語と,現地の下位変種の言語との上下関係が固定的なものであり,解消されないものであるというイデオロギーが助長されかねない.つまり,diglossia を「安定的」と表現することは,すでにある種のイデオロギーが前提とされているのではないかということになる.少なくとも,diglossia を解消しようと運動している社会改革者にとって,diglossia の定義の中に「安定」や「持続」という表現が盛り込まれるのは我慢ならないことだろう.カルヴェ (68) は次のように述べている.

このように,ダイグロシアという概念が成功を収めたことは,それが世に問われた歴史上の時代によって説明されるような印象を受ける.アフリカ諸国の独立期に,数多くの国が複雑な言語状況に直面していた.一方では多言語状況,そして他方では旧宗主国の言語の公的側面における優位支配である.こうした状況に理論的枠組みを与えるうえで,ダイグロシアは,正常で安定したものとして紹介される傾向にあり,それがみずから呈する言語紛争をもみ消して,状況が何も変わらないということをある意味で正当化する傾向にあった(実際,植民地支配を脱した国のほとんどにおいて起こったことであった).このような学問とイデオロギーとの関係は,稀なることではない.

・ Fishman, J. Sociolinguistics: A Brief Introduction. Rowley: Newbury House, 1971.

・ Fishman, J. "Prefatory Note." Languages in Contact and Conflict, XI. Ed. P. H. Nelde. Wiesbaden: Steiner, 1980.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

2013-05-22 Wed

■ #1486. diglossia を破った Chaucer [sociolinguistics][bilingualism][me][terminology][chaucer][reestablishment_of_english][diglossia]

「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) で,初期中英語のイングランドにおける言語状況を diglossia として言及した.上層の書き言葉にラテン語やフランス語が,下層の話し言葉に英語が用いられるという,言語の使い分けが明確な言語状況である.3言語が関わっているので triglossia と呼ぶのが正確かもしれない.

diglossia という概念と用語を最初に導入したのは,社会言語学者 Ferguson である.Ferguson (336) による定義を引用しよう.

DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.

定義にあるとおり,Ferguson は diglossia を1言語の2変種からなる上下関係と位置づけていた.例として,古典アラビア語と方言アラビア語,標準ドイツ語とスイス・ドイツ語,純粋ギリシア語と民衆ギリシア語 ([2013-04-20-1]の記事「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」を参照),フランス語とハイチ・クレオール語の4例を挙げた.

diglossia の概念は成功を収めた.後に,1言語の2変種からなる上下関係にとどまらず,異なる2言語からなる上下関係をも含む diglossia の拡大モデルが Fishman によって示されると,あわせて広く受け入れられるようになった.初期中英語のイングランドにおける diglossia は,この拡大版 diglossia の例ということになる.

さて,典型的な diglossia 状況においては,説教,講義,演説,メディア,文学において上位変種 (high variety) が用いられ,労働者や召使いへの指示出し,家庭での会話,民衆的なラジオ番組,風刺漫画,民俗文学において下位変種 (low variety) が用いられるとされる.もし話者がこの使い分けを守らず,ふさわしくない状況でふさわしくない変種を用いると,そこには違和感のみならず,場合によっては危険すら生じうる.中世イングランドにおいてこの危険をあえて冒した急先鋒が,Chaucer だった.下位変種である英語で,従来は上位変種の領分だった文学を書いたのである.Wardhaugh (86) は,Chaucer の diglossia 破りについて次のように述べている.

You do not use an H variety in circumstances calling for an L variety, e.g., for addressing a servant; nor do you usually use an L variety when an H is called for, e.g., for writing a 'serious' work of literature. You may indeed do the latter, but it may be a risky endeavor; it is the kind of thing that Chaucer did for the English of his day, and it requires a certain willingness, on the part of both the writer and others, to break away from a diglossic situation by extending the L variety into functions normally associated only with the H. For about three centuries after the Norman Conquest of 1066, English and Norman French coexisted in England in a diglossic situation with Norman French the H variety and English the L. However, gradually the L variety assumed more and more functions associated with the H so that by Chaucer's time it had become possible to use the L variety for a major literary work.

正確には Chaucer が独力で diglossia を破ったというよりは,Chaucer の時代までに,diglossia が破られうるまでに英語が市民権を回復しつつあったと理解するのが妥当だろう.

なお,diglossia に関しては,1960--90年にかけて3000件もの論文や著書が著わされたというから学界としては画期的な概念だったといえるだろう(カルヴェ,p. 31).

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-05-21 Tue

■ #1485. 言語と社会の関係に関する4つの仮説 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

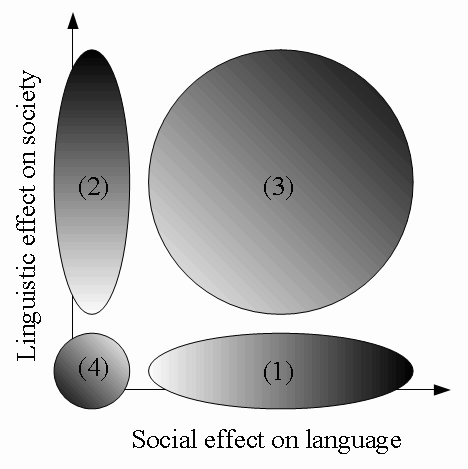

昨日の記事「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) で見たサピア=ウォーフの仮説は言語と文化(社会)の関係に関する最も有名な仮説だが,言語と社会の間にどのような関係がありうるかという問いに対する可能な答えは,ほかにもある.社会と言語の間に働いている影響の向きと有無により,論理的には4つの可能性がある.

(1) 社会が言語に影響を与えている(弱いサピア=ウォーフの仮説,言語相対論)

(2) 言語が社会に影響を与えている(強いサピア=ウォーフの仮説,言語決定論)

(3) 言語と社会の間には双方向の影響がある(弁証法的)

(4) 言語と社会の間には影響関係はない

(1), (2) については昨日の記事でカバーした.(3) は,言語と社会の両者が絶え間なく影響を及ぼし合っているという仮説である.この相互関係において物質的な条件が重要な役割を果たしていると考えるマルクス主義的な仮説も (3) の一種だろう.

(4) は一見すると極端な仮説に思えるかもしれないが,Chomsky や Pinker など生成文法論者の取る立場である.正確にいえば,Chomsky などは社会と言語の間に関係がないとは言い切っておらず,言語と社会のそれぞれについてまだ知識が不足している現状にあって,影響の方向や有無を論じるのは時期尚早だという意見だ.

言語と社会の間の影響といっても,強い決定(論)的な影響もありうるし,単に反映とでも呼んだほうがよいくらいの弱い影響もありうる.以下は,このような程度の問題をも考慮して,(1)--(4) を図示した.社会が言語に与える影響をX軸に,言語が社会に与える影響をY軸にとったものである.真実はこのプロット上のどの辺りにあるのだろうか.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-05-20 Mon

■ #1484. Sapir-Whorf hypothesis [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

サピア=ウォーフの仮説 (Sapir-Whorf hypothesis) については,本ブログでも sapir-whorf_hypothesis の記事で数回ほど触れてきたが,仮説そのものの紹介はまだだったので,以下に教科書的な記述を施す.

サピア=ウォーフの仮説は,言語と文化の関係にかかわる仮説であり,言語の構造が話者の世界観に影響を与えていると主張する.この仮説には,強いヴァージョンと弱いヴァージョンのものがあり,前者は言語決定論 (linguistic determinism) ,後者は言語相対論 (linguistic relativity) と呼ばれる.強い言語決定論は,言語は話者の世界の見方を完全に,あるいは大幅に決定するもののであり,そこから自由になることはできない,あるいは難しいと主張する.一方,弱い言語相対論は,文化は言語を決定するとはいわないまでも,部分的に言語の上に反映されるということはあると主張する.

言語と文化の関係については,早く19世紀にドイツの Wilhelm von Humboldt (1767--1835) が「世界観」理論を唱えていた.イヴィッチ (32) によれば,Humboldt にとって,言語とは「その民族の精神が如実に発露されたもの」で,「内部形式」の外的表現であり,世界についての特定の見方(世界観 Weltanschauung)を反映するものである.サピア=ウォーフの仮説は,確かに Humboldt の「世界観」理論と親和性が高いが,それとは独立してアメリカの地で発生したものである.名前が示すとおり,この仮説はアメリカの2人の言語学者 Edward Sapir (1884--1939) ,とりわけ Benjamin Lee Whorf (1897--1943) と強く結びつけられることとなった.

まずは,Sapir の主張を見てみよう.Sapir の主張が最も明確に現われている箇所として,Wardhaugh (230) が引用している文章を孫引きする.

Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language and that language is merely an incidental means of solving specific problems of communication or reflection. The fact of the matter is that the 'real world' is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group. . . . We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation. (Sapir 207)

Sapir は,言語はものの解釈をある特定の方向へ "predispose" すると述べるにとどまり,決定づける (determine) とまでは言っていない.しかし,弟子の Whorf の主張はより強く決定論へと踏み込んでいる.再び,Wardhaugh (231) から孫引き.

. . . the background linguistic system (in other words, the grammar) of each language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the program and guide for the individual's mental activity, for his analysis of impressions, for his synthesis of his mental stock in trade. Formulation of ideas is not an independent process, strictly rational in the old sense, but is part of a particular grammar, and differs, from slightly to greatly, between different grammars. We dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we isolate from the world of phenomena we do not find there because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds --- and this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement to organize it in this way --- an agreement that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, of course, an implicit and unstated one, but its terms are absolutely obligatory; we cannot talk at all except by subscribing to the organization and classification of data which the agreement decrees. (cited in Wardhaugh 231 from Carroll 212--14)

"largely" を2回用いているのをみると,Whorf は言語が思考を「完全に」決定するとまでは言っていない.しかし,"the shaper of ideas", "along lines laid down by our native languages", "absolutely obligatory" などと,かなり強い表現が並んでいるのも事実である.

サピア=ウォーフの仮説はいまだ証明されていない.しかし,その正しさが前提とされているかのような言語論も少なくない.例えば,失われゆく言語を守る大義として,異なる言語は異なる世界観を映し出すものであるからと主張される.性差別を表わす語彙を撤廃することによって,性差別の思想もなくなるはずだと論じる.科学的にいまだ証明されておらず,今後も証明されうるのかどうかも不明だが,多くの論者を引きつけてやまない問題であることだけは確かである.

・ Sapir, E. "The Status of Linguistics as a Science." Language 5 (1929): 207--14.

・ Carroll, J. B., ed. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, MA: MIT P, 1956.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2013-05-19 Sun

■ #1483. taboo が言語学的な話題となる理由 [taboo][sociolinguistics][sign][euphemism]

taboo (禁忌)は,ある社会において規定された「べからず集」であり,慣習,振る舞い,言葉遣いにかかわるものである.言葉としてのタブーは,慣習や振る舞いとしてのタブーと同列あるいは延長と考えられ,言語学の話題としてはあくまで周辺的なものと捉えられるかもしれない.しかし,言葉としてのタブーは,一般に思われている以上に言語学的な現象である.

まず,言葉としてのタブーは,言語記号 (signe) の形をとっている.忌避されるのは,signifiant と signifié の結束した記号そのものであるということだ.例えば,タブー視されやすい意味領域として性(交)があるが,英語では,それについて話題にすることはタブーではないし,intercourse などの語を口にすることもタブーではない.ところが,通常 f---ck は強く忌避される.タブーは signifié のみが問題なのではなく,それと signifiant が分かちがたく結びついた signe という単位にかかわる問題,すなわちすぐれて言語的な現象であることがわかる.

次に,ある語がタブーになると,婉曲的な代替語が用いられることが多いという事実がある.語彙的な drag chain とでも呼べる現象だ.タブーは,新たな語の出現に貢献するという点で,確かに言語的なインパクトを有する言語的な現象ということになる.例えば,Papua New Guinea の Kabana 語では,義理の父など姻戚関係にある者の名前を口にすることはタブーとされている.一方,この言語文化において人名は典型的に通常の名詞である.すると,例えば姻戚関係にある者がある種の魚を表わす urae という語にちなんで Urae というという名をもつ場合,一般名詞としての urae をも口にすることができなくなってしまう.それでは不便なので,代わりにその魚を指示する語としてタロイモを意味する moi が用いられる,といった具合だ (Wardhaugh 249) .

別の例としては,「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1]) で触れたズールー語 (Zulu) の例がある.ズールー語では,妻が義父とその兄弟の名前を呼ぶことは厳格なタブーであり,その名前に似た語や,その名前に含まれる特定の音をも忌避しなければならない.例えば,/z/ が忌避される音となると,amanzi (水)という語も忌避されねばならず,水を表わす代替語として amandabi などが用いられる (Trudgill 67) .

これらの例は,その文化に属さない者にとっては実に具合の悪い不合理な慣習に思えるが,そもそもタブーという現象は,それぞれの文化に独自の思考に基づいた慣習であり,非科学的であることも多い.頭では非科学的とわかっていても,それを意図的に取り除くことは難しいのがタブーである.

最後に,タブーの効果は言語をまたいで伝染することが知られている.北米先住民の Nootka 語を母語とする女性は,英語を話すときに such を使いたがらないという.理由は,Nootka 語ではそれが "vagina" を表わす語だからである (Trudgill 20) .同様に,Oklahoma 州の先住民によって行なわれている Creek 語の話者は,fákki (soil), apíswa (meat),apíssi (fat) などの発音が英語におけるタブー語を想起させるという理由で,避けたがるという (Wardhaugh 250) .

タブーは,文化と言語の関係を考える上で,重要な話題である.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-05-18 Sat

■ #1482. なぜ go の過去形が went になるか (2) [preterite][verb][suppletion][accommodation_theory][functionalism][function_of_language][sobokunagimon]

先日,「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]) に関して質問が寄せられた.そこで,改めてこの問題について考えてみる.go と went の関係にとどまらず,より広く,言語にはつきものの不規則形がなぜ存在するのかという大きな問題に関する考察である.

なぜ go の過去形が went となったのかという問題と,なぜいまだに went のままであり *goed となる兆しがないのかという問題とは別の問題である.前者についてはおいておくとして,後者について考えてみよう.英語を母語として習得する子供は,習得段階に応じて went -> *goed -> went という経路を通過するという.形態規則に則った *goed の段階を一度は経るにもかかわらず,例外なく最終的には went に落ち着くというのが興味深い.なぜ,理解にも産出にもやさしいはずの *goed を犠牲にして,went を採用するに至るのか.言語の機能主義 (functionalism) という観点で迫るかぎり,この謎は解けない.

went という不規則形(とりわけ不規則性の度合いの強い補充形)が根強く定着している要因として,しばしばこの語彙素の極端な頻度の高さが指摘される.頻度の高い語の屈折形は,形態規則を経ずに,直接その形態へアクセスするほうが合理的であるとされる.be 動詞の屈折形の異常な不規則性なども,これによって説明されるだろう.

「高頻度語の妙な振る舞い」は,確かに1つの説明原理ではあろう.しかし,社会言語学の観点から,別の興味深い説明原理が提起されている.社会言語学の原理の1つに,話者は所属する共同体へ言語的な恭順 (conformity) を示すというものがある.社会言語学の概説書を著わした Hudson (12) は,この conformity について触れた後で,次のように述べている.

Perhaps the show-piece for the triumph of conformity over efficient communication is the area of irregular morphology, where the existence of irregular verbs or nouns in a language like English has no pay-off from the point of view of communication (it makes life easier for neither the speaker nor the hearer, nor even for the language learner). The only explanation for the continued existence of such irregularities must be the need for each of us to be seen to be conforming to the same rules, in detail, as those we take as models. As is well known, children tend to use regular forms (such as goed for went), but later abandon these forms simply in order to conform with older people.

また,Hudson (233--34) は別の箇所でも,人には話し方を相手に合わせようとする意識が働いているとする言語の accommodation theory に言及しながら,次のように述べている.

The ideas behind accommodation theory are important for theory because they contradict a theoretical claim which is widely held among linguists, called 'functionalism'. This is the idea that the structure of language can be explained by the communicative functions that it has to perform --- the conveying of information in the most efficient way possible. Structural gaps like the lack of I aren't and irregular morphology such as went are completely dysfunctional, and should have been eliminated by functional pressures if functionalism was right.

"conformity", "accommodation theory" と異なる術語を用いているが,2つの引用はともに,言語のコード最適化の機能よりも,その社会的な収束的機能に注目して,不規則な形態の存続を説明づけようとしている.この説明は,go の過去形が went である理由に直接に迫るわけではないが,言語の機能という観点から1つの洞察を与えるものではあろう.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-05-17 Fri

■ #1481. カンナダ語にみる社会方言差と地域方言差の逆ピラミッド [sociolinguistics][variation][dialect][map]

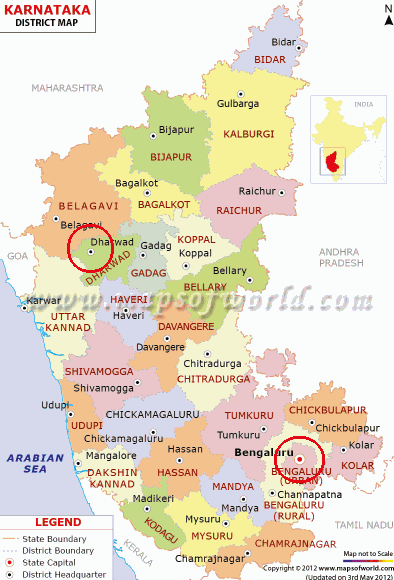

[2013-01-15-1]の記事「#1359. 地域変異と社会変異」で触れたが,インド南部 Karnataka 州を中心に用いられる Dravida 語派に属する Kannada 語には,社会方言差と地域方言差に関して主要な英語社会に見られるのとは逆のパターンが観察される (Trudgill 25--26) .

まず Kannada 語について概説しておくと,Karnataka 州の公用語であり,Ethnologue の Kannada の情報によれば3700万人ほどの話者人口を誇る大言語である.母語話者人口でいえば,世界29位という位置づけだ(ランキング表は,[2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」のソースHTMLを参照).Kanarese (カナラ語)とも呼ばれる.インドの言語地図については,Linguistic Map of India を参照.以下で話題となる,Karnataka 州内で互いに約400キロ離れた Bangalore と Dharwar の地理的な関係は以下の通り.

さて,カースト間の社会的な区別が明確であるインドにあっては,カースト間の言語的な区別も予想されるとおりに著しい.これはカーストに基づく社会方言 (social dialect) が発達しているということだが,一方で地域方言 (regional dialect) も存在する.そこで,Trudgill (26) は,カースト最高位であるバラモン (Brahmin) の変種と非バラモン (non-Brahmin) の変種という社会的な変異を考慮しつつ,Bangalore と Dharwar の2都市の地域的な変異をも考慮に入れて,いくつかの言語項目について形態の異同を整理した.

| Brahmin | non-Brahmin | ||||

| Dharwar | Bangalore | Dharwar | Bangalore | ||

| (1) | 'it is' | ədə | ide | ayti | ayti |

| (2) | 'inside' | -olage | -alli | -āga | -āga |

| (3) | infinitive affix | -likke | -ōk | -āk | -āk |

| (4) | participle affix | -ō | -ō | -ā | -ā |

| (5) | 'sit' | kūt- | kūt- | kunt- | kunt- |

| (6) | reflexive | kō | kō | kont- | kont- |

(4)--(6) については,両都市ともに Brahmin と non-Brahmin の社会的な区別が明確である.ここでは,地域方言差はなく,もっぱら社会方言差が示されている.ところが,(1)--(3) については,non-Brahmin では地域差はないが,Brahmin では地域差が確認される.つまり,ここでは地域的な要因のほうが社会的な要因よりも強く言語的変異をもたらしているということになる.

(1)--(3) にみられるこの状況は,英語や日本語に見られる地域方言と社会方言の関係とは異なっており,やや奇異に映るかもしれない.主要な英語社会において,あるいは日本において,標準語や共通語として言及される社会的に威信のある変種はかぶさり方言 (superposed dialect) とも呼ばれるように,広い地域に覆い被さるようにして行なわれている.つまり,地域に依存しない,社会的に上位の変種である.これを上述の Kannada にあてはめれば,上位カーストの Brahmin の用いる変種こそが地域に依存せずに安定的な形態を示し,下位の non-Brahmin の変種こそが地域によって変異を示すはずではないかと予想される.ところが,現実はむしろ逆である.ayti, -āga, -āk などは,上からではなく下からかぶさってくる「逆かぶさり方言」の形態とでも呼びたくなるものである.

言語共同体によっては,社会方言差と地域方言差の関係にも様々なパターンが見られるという好例だろう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-05-16 Thu

■ #1480. (英語)社会言語学概説書の書誌 [bibliography][sociolinguistics][hel_education][link]

「#1445. 英語史概説書の書誌」 ([2013-04-11-1]) と同様の趣旨で,(英語)社会言語学の概説的な参考図書のリストを作成した.

近年,(英語)社会言語学の発展は著しく,扱う範囲が広大になってきているが,以下では(英語)社会言語学に関する概説的な図書とレファレンスのお薦めリストを掲げる(◎○は特にお薦めのもの).このほかにも,各図書の巻末に掲載されている参考文献リストや,オンラインでは O'Grady et al. の言語学入門書のコンパニオンサイトに置かれているPDFの参考文献リストも要参照.また,本ブログでも社会言語学の話題を多く扱っているので,とりわけ sociolinguistics の各記事を参照されたい.

以下と同じ内容の印刷配布用のPDFはこちらからどうぞ.

[概説書(日本語)]

○ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

○ 鈴木 孝夫 『ことばと文化』 岩波書店〈岩波新書〉,1973年.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店〈岩波新書〉,1981年.

○ 田中 春美,田中 幸子(編著) 『社会言語学への招待』 ミネルヴァ書房,1996年.

・ 津田 葵 「社会言語学」『英語学大系第6巻 英語学の関連分野』(柴谷 方良, 大津 由紀雄, 津田 葵),大修館書店, 1989年,365--495頁.

・ 日比谷 潤子(編著) 『はじめて学ぶ社会言語学』 ミネルヴァ書房,2011年.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

[概説書(英語)]

・ Fasold, Ralph. The Sociolinguistics of Language. Oxford: Blackwell, 1990.

・ Holmes, Janet. An Introduction to Sociolinguistics. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

◎ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2000.

○ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

○ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

[(英語)社会言語学の参考図書]

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

○ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

○ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

○ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

◎ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2013-05-15 Wed

■ #1479. his 属格の衰退 [genitive][clitic][synthesis_to_analysis][syntax][metanalysis]

his 属格については「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) で取り上げ,その英語史上の重要性を「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]) で論じた.

後者では,Janda と Allen の見解の違いに言及した.Janda は名詞句の前接語 (enclitic) としての -'s の発達を媒介した構造として,his 属格をおおいに評価したのに対して,Allen は歴史的な -es 属格の統語的な異分析 (metanalysis) により十分に説明されるとして,his 属格の関与を評価しない.両者の議論には一長一短あるが,his 属格が用いられるようになったある段階で異分析が生じたということは間違いない.

his 属格の出現と発達についてはさらに議論が必要だろうが,his 属格の衰退についてはあまり注目されない.his 属格は,古英語や中英語に萌芽が見られ,15世紀以降に盛んになり,17世紀まで存続したが,18世紀中頃までには廃れた.廃用となった背景には何があったのだろうか.

Janda (247--48) は,次のように論じている.

Though 'very rare in the North and infrequent in the rest of the country, [it] gains ground considerably in the 15th century and remains a popular means of expression right down to the 17th' (M:161). 'The use of his . . . as a sign of the genitive . . . had its widest currency in the sixteenth and seventeenth centuries' (P:196). Use of the construction declined gradually thereafter, so that it was virtually lost by the mid-eighteenth century. It has been conjectured that '[t]he pronoun form dropped out partly perhaps because of the antipathy of most stylists from the sixteenth century on to "pleonastic" or repetitive pronouns' (T:125)--and, in general, to any analyticity (periphrasis) in English where it diverged from Latin syntheticity. (247--48)

つまり,16世紀以降の文体論者が (1) his 属格のもつ冗長さを嫌い,(2) ラテン語のもつ総合性と対置される英語の分析性を嫌ったためではないかという.また,Janda は別の箇所 (250) で,-'s という表記上の慣例が確立すると,機能的にも,(h と母音の弱化による音節性の消失を通じて)音韻的にも等価な his 属格を分析的に解釈する契機が少なくなったのではないかという趣旨のことを述べている.文体的および音韻的な条件の組み合わせにより,his 属格よりも -'s のほうが圧倒的に好まれるようになったということだが,この仮説を受け入れるためには,いずれの条件についても詳細な検証が必要だろう.

・ Janda, Richard. "On the Decline of Declensional Systems: The Overall Loss of OE Nominal Case Inflections and the ME Reanalysis of -es as his." Papers from the Fourth International Conference on Historical Linguistics. Ed. Elizabeth C. Traugott, Rebecca Labrum, and Susan Shepherd. Amsterdam: John Benjamins, 1980. 243--52.

・ Allen, Cynthia L. "The Origins of the 'Group Genitive' in English." Transactions of the Philological Society 95 (1997): 111--31.

2013-05-14 Tue

■ #1478. 接頭辞と接尾辞 [affix][prefix][suffix][word_formation][morphology][lexicology][statistics][derivation]

今回は現代英語の接辞添加 (affixation) に関する一般的な話題.現代英語の語形成において利用される主たる接頭辞 (prefix) と接尾辞 (suffix) を,Quirk et al. (1539--58) にしたがい,接頭辞,接尾辞の順に列挙する.以下のリストでは,同一接辞の異形態も別々に挙げられているが,接頭辞,接尾辞ともにおよそ50個を数える.

A-, AN-, ANTI-, ARCH-, AUTO-, BE-, BI-, CO-, CONTRA-, COUNTER-, DE-, DEMI-, DI-, DIS-, EM-, EN-, EX-, EXTRA-, FORE-, HYPER-, IN-, INTER-, MAL-, MINI-, MIS-, MONO-, MULTI-, NEO-, NON-, OUT-, OVER-, PALEO-, PAN-, POLY-, POST-, PRE-, PRO-, PROTO-, PSEUDO-, RE-, SEMI-, SUB-, SUPER-, SUR-, TELE-, TRANS-, TRI-, ULTRA-, UN-, UNDER-, UNI-, VICE-

-(I)AN, -ABLE, -AGE, -AL, -ANT, -ATE, -ATION, -DOM, -ED, -EE, -EER, -EN, -ER, -ERY, -ESE, -ESQUE, -ESS, -ETTE, -FUL, -FY, -HOOD, -IAL, -IC, -ICAL, -IFY, -ING, -IOUS, -ISH, -ISM, -IST, -ITE, -ITY, -IVE, -IZE (-ISE), -LESS, -LET, -LIKE, -LING, -LY, -MENT, -NESS, -OCRACY, -OR, -OUS, -RY, -SHIP, -STER, -WARD(S), -WISE, -Y

同じく Quirk et al. にしたがい,意味や機能によるこれらの接辞の大雑把な分類を別ページに示したので,そちらも参照.

Crystal (150) によれば,OED による見出し語サンプル調査の結果,これらの100を少し超えるほどの接頭辞,接尾辞のいずれかが,英語語彙全体の40--50%に現われるという.接辞添加が現代英語の新語形成の主たる手段であることは,「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) などで再三触れてきたが,歴史的に蓄積されてきた英語語彙全体をみても,やはり接辞添加の役割は非常に大きいということがわかる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-05-13 Mon

■ #1477. The Salamanca Corpus --- 近代英語方言コーパス [corpus][emode][dialect][dialectology][caxton][popular_passage]

英語史では,中英語の方言研究は盛んだが,近代英語期の方言研究はほとんど進んでいない.「#1430. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由 (2)」 ([2013-03-27-1]) でも触れた通り,近代英語期は英語が標準化,規範化していった時期であり,現代世界に甚大な影響を及ぼしている標準英語という視点に立って英語史を研究しようとすると,どうしても標準変種の歴史を追うことに専心してしまうからかもしれない.その結果か,あるいは原因か,近代英語方言テキストの収集や整理もほとんど進んでいない状況である.近代英語の方言状況を知る最大の情報源は,いまだ「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1]) であり,「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で紹介した通り,そのオンライン版が利用できるようになったとはいえ,まだまだである.

2011年より,University of Salamanca がこの分野の進展を促そうと,近代英語期 (c.1500--c.1950) の方言テキストの収集とデジタル化を進めている.The Salamanca Corpus: Digital Archive of English Dialect Texts は,少しずつ登録テキストが増えてきており,今後,貴重な情報源となってゆくかもしれない.

コーパスというよりは電子テキスト集という体裁だが,その構成は以下の通りである.まず,内容別に DIALECT LITERATURE と LITERARY DIALECTS が区別される.前者は方言で書かれたテキスト,後者は方言について言及のあるテキストである.次に,テキストの年代により1500--1700年, 1700--1800年, 1800--1950年へと大きく3区分され,さらに州別の整理,ジャンル別の仕分けがなされている.

コーパスに収録されている最も早い例は,LITERARY DIALECTS -> 1500--1700年 -> The Northern Counties -> Prose と追っていったところに見つけた William Caxton による Eneydos の "Prologue"(1490年)だろう.テキストは221語にすぎないが,こちらのページ経由で手に入る.[2010-03-30-1]の記事「#337. egges or eyren」で引用した,卵をめぐる方言差をめぐる話しを含む部分である.やや小さいが,刊本画像も閲覧できる.Caxton の言語観を知るためには,[2010-03-30-1]の記事で引用した前後の文脈も重要なので,ぜひ一読を.

2013-05-12 Sun

■ #1476. Fennell による言語変化の原因 [language_change][causation][variation][contact][systemic_regulation]

Fennell の英語史概説書の冒頭に近い「1.2 Language Change」 (pp. 3--7) を日本語で要約する機会があった.言語変化の原因についての概論である.せっかくなので,それを本ブログにも掲載しておく.

なぜ言語が変化するのか,その理由は様々である.第1に,言語は動的な内的構造を有しており,内的な原因で変化する.第2に,言語は,言語接触に伴う基層言語効果などとして現われる,話者の不完全な習得ゆえに変化する.

次に,なぜ人々はいつも同じ話し方をするわけではないのかという問いがある.言語学者は,すべての子供が言語習得に関して平等であり,どの言語でも習得できる能力をもっていること,また同じ調音器官により同じ種類の言語音を発する能力をもっていることを前提としている.しかし,音の発生にはわずかな変異がいつでも存在するのである.`sh' を `th' に近い音として発するものもいれば,`r' を `w' や `l' に近い音として発するものもいる.また,個人の語彙選択をみてみると,意識するにせよしないにせよ,ある語をとりわけ好んだり,頻用したり,特別に用いたりする.この個人的な変異こそが変化の種なのである.もしかすると,ある発音や語法が威信をもっており,仲間の話者がおそらく無意識にその威信を求めて話し方を変えるということがあるかもしれない.私たちはみな,話し相手と連帯を強めようと思えば相手に合わせた話し方をするし,距離を置きたいと思えば話し方にも距離を置くものである.社会心理学ではこれを「言語的応化」と呼んでいるが,これが個人的で一時的な現象ではなく,空間的にも時間的にも拡がれば,言語変化へと発展しうるだろう.

言語が変化するもう1つの理由は,話者が,移民や征服などを通じて他言語の話者と接触するからである.場合によっては,もとの言語が完全に征服者の言語に屈し,「置換」されることがあるかもしれない.あるいは,並存したとしても両者の間に政治的な序列ができるかもしれない.両集団が親密に接触しているのであれば,言語間の影響も大きい可能性がある.反対に,両集団が文化的・物理的に分離していれば,互いの言語的影響はほとんどないだろう.

支配的な言語とそれ以外の言語との間に接触はあるが,言語的な共通項がない場合には,当座しのぎの接触言語が発達するかもしれない.この言語は,当初は簡略化された言語体系をもつにすぎず,変異しやすく,必ずしもすべてのコミュニケーション上の機能を果たしえないだろう.この段階の言語をピジン語と呼ぶ.このピジン語が数世代かけて形態と機能を整えて安定に向かい,母語として用いられるようになると,クレオール語と呼ばれる段階へ発展したことになる.このような言語は,社会状況が安定し,主流派社会の権力が強まるにつれて,しばしば支配的な言語のほうへ接近してゆき,結果としてポスト・クレオール連続体と呼ばれる言語変種の連続体が生じることが多い.そこでは,比較的単純化したままの「下層」変種,より支配的な言語に近い「中層」変種,さらに「上層」変種が共存しているが,上層変種ですら国家標準変種とは異なる特徴を備えていることに注意したい.

しかし,言語接触は,いつも言語変化の必要条件あるいは十分条件であるとはかぎらない.むしろ,分離することによって言語変化が引き起こされることも多い.例えば,英語が17世紀にアメリカにもたらされると,いくつかの理由でイギリス英語から分かれていった.まず,もたらされた英語は,複数の移民の波によって,複数の方言としてもたらされたからである.次に,それは地理や政治形態の新環境,既存の様々な言語との接触により,変化を遂げた.さらに,特にアメリカ独立後のことだが,イギリス英語の基準とは異なる方向へ言語的分岐を経た.そして,アメリカには唯一の言語規範がなかったために,それぞれの地域に威信のある変種が生まれたのである.

上記のような言語変化論には単純化のきらいがあることに注意されたい.大多数の言語変化には,多様な理由があるものである.例えば,アメリカ英語がイギリス英語から分岐した理由には,他言語との接触もあり,黒人英語 (AAVE) ではこの分岐の程度は大きい.しかし,標準英語においては,他言語からの影響は比較的僅少でり,概ね語彙項目に限られる.

これまで述べてきた言語変化の要因は言語外的なものだったが,言語内的な要因もあるようだ.好例の1つは,英語が文法機能を果たすのに形態上の語尾に依存する総合的な言語から,語順に依存する分析的な言語へ移行した例である.構造的には,これは英語史における最大の変化だろう.この変化が生じた理由は言語内的である.印欧語では語のどこにでも落ちえた強勢が第1音節に落ちるようになり,屈折語尾の曖昧化と消失が生じたのである.こうして文法機能は屈折語尾に代わり語順が担うようになり,上記の類型的な大変化が起こった.そもそも強勢の変化を引き起こしたものが何なのか,言語外的な理由だったのか,誰にもわからない.しかし,いったん強勢の変化が起こったあとは,それは一連の内的な変化を引き起こしたのである.

言語内的な変化の別の例として,Iウムラウトと呼ばれる古英語を含む北西ゲルマン語群に生じた音変化がある.ゲルマン祖語で強勢音節に後続する無強勢音節に [i] や [j] があった場合,強勢音節の母音が前寄りあるいは高めになるという変化である.beran と bireþ,mūus とmys を参照.この変化の原因も,言語内的な要因以外には考えられない.

言語内的な変化のもう1つの例は,1500年以降の do の一般動詞から助動詞への変化だろう.この変化により,do は原義を失い,疑問文や否定文を構成するという文法的な機能語へと発展した.このような変化は「文法化」と呼ばれる.

do の変化の例は,歴史的にある構造と結びついていた機能が別の構造と結びつけられるようになったという意味で,「再分析」の例と呼んでもよいかもしれない.英語の形態論では,再分析の下位区分としての「異分析」の例が豊富である.例えば,naddre, napron, noumpere は,前置される不定冠詞 an との間で異分析が生じた結果,adder, apron, umpire の語形が生まれた.反対に,an ewt が a newt と異分析されたというような例もある.これも言語内的な変化といえるだろう.

言語変化の原因をまとめると,(1) 地理的な分離と接触,(2) 新旧の諸現象(社会環境)の接触,(3) 不完全な習得,(4) 基層言語効果,(5) 社会的な威信の要因がある.

一方,言語内的な要因としては,(1) 調音の容易化,(2) 類推作用,(3) 再分析,(4) ランダム性がある.

Fennell は言語変化の原因として,言語内的要因と言語外的要因を区別しているが,そのなかに変異 (variation) の議論を差し込んでいる.これらを合わせると,「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で言語変化の3機構として言及した (1) variation, (2) systemic regulation, (3) contact がここでも出揃ったことになる.Fennell は,社会言語学的な英語史を謳っているので,当然ながら variation と contact をとりわけ重視する姿勢がうかがえるが,基本的にはこの3点セットで英語史における言語変化を論じようとしているといえるだろう.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-05-11 Sat

■ #1475. 英語と言語に関する地図のサイト [internet][link][timeline][hel_education][map][global_language][elf][vexillology]

Map of the World という,様々な地図を提供する良サイトを見つけた.探してみると,英語やその他の言語に関する地図やヴィジュアル資料による説明も豊富で,本ブログとして紹介する価値があると思ったので,以下にリンクを張っておきたい.地図の一般的な用途にも便利に使える.

・ English Language --- Facts & Infographic: 英語の特徴や英語の歴史を大雑把に解説.そのなかの English Speaking Countries の地図は有用.

・ Should English Be The Official Language Of The World --- Facts & Infographic: 世界語としての現代英語の地位を客観的に記述.データの典拠はわからないが The Web of Words では,ウェブ上のコンテンツの英語比率は56%(圧倒的首位),ウェブ上のコミュニケーションの英語比率は26.8%(中国語について2位)となっている.英語が公用語となっている56カ国の国旗が示されている.アルファベット順に挙げると,Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Cameroon, Canada, Dominica, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Ireland, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Namibia, Nauru, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.関連して,「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) や「#376. 世界における英語の広がりを地図でみる」 ([2010-05-08-1]) も参照.

・ Top Ten English Speaking Countries: 地図で英語話者(母語話者とは限らない)人口の世界トップ10の国が示されている.データソースと凡例に不明な点があるが,アルファベット順に挙げると,Australia, Canada, France, Germany, India, Italy, Nigeria, Philippines, United Kingdom, United States.本当だろうか・・・.

・ Top Ten Daily Newspapers in English: これも地図で示されるが,英米とインドのみ.1日の平均発行部数順に,The Sun (UK), USA Today (USA), The Daily Mail (UK), The Mirror (UK), Times of India (India), Wall Street Journal (USA), New York Times (USA), The Daily Telegraph (UK), Daily Express (UK), Los Angeles Times (USA) .

・ Language Map of the World: 25言語とその他というくくりで色分けの地図がある.

・ UK Map --- United Kingdom: イギリスの地図をざっと示すときに使える.Physical Map はこちら. *

・ USA Map: アメリカ地図をざっと示すときに使える.Physical Map はこちら. *

・ Europe Map: ヨーロッパ地図をざっと示すときに使える.Physical Map はこちら. *

・ Map of the World: 世界地図をざっと示すときに使える. * * *

ほかにオンラインの言語地図としては,「#715. Britannica Online で参照できる言語地図」 ([2011-04-12-1]) で張ったリンクや,Ethnologue の Browse by Map Title を参照.

2013-05-10 Fri

■ #1474. Romance Stress Rule [stress][gsr][rsr]

昨日の記事「#1473. Germanic Stress Rule」 ([2013-05-09-1]) に引き続き,今回は Romance Stress Rule (RSR) を紹介する.Lass (Vol. 3, p. 57) によれば,中英語にかけてロマンス系借用語とともにもたらされて発展した RSR は次のように定式化される.

Beginning at the right-hand edge of the word, select as word-head the syllable specified as follows:

A (i) If the final syllable is (a) heavy, or (b) the only syllable, assign S and construct a foot:

S S S S σ̆ σ̄ σ̄σ̆σ̄ σ̄ σ̆ deface vndertake twelfth twig

(ii) If the final syllable is light, go back to the penult.

B (i) If the penult is (a) heavy, or (b) the only other syllable, assign S and construct a foot:

S W S W S W σ̆ σ̄ σ̆ σ̆σ̆σ̄σ̆ σ̆σ̆ vnable occidental shouel

(ii) I the penult is light, go back to the antepenult.

C Assign S to the antepenult regardless of weight, and construct a foot:

S W W S W W σ̄σ̆σ̆σ̆σ̆σ̆ σ̆σ̄σ̆σ̆ histori ographer industri ouse

RSR の特徴を3点で示せば,単語の右から数え始め(右利き),形態的に鈍感で,音節の重さにこだわる(音節構造に敏感)ということである.GSR の正反対ということがわかるだろう.中英語以降の英語の強勢規則は,(1) 左利きか右利きか,(2) 形態構造と音節構造のどちらを重視するか,という2点を巡って,不安定な様相を呈する.結果としてみれば,近代英語にかけて RSR が勢力を強めていったのだが,RSR が GSR を置き換えたと言い切るのは必ずしも正しくない.RSR が GSR を包み込んだといおうか,包摂したといおうか,奇妙なかたちで両者の大部分が合一することになったのである.

両強勢規則は性質を比べると確かに正反対なのだが,実際の語に適用された結果だけ見比べると,多くの場合,効果は同じである.単音節の writ, write などはどちらの強勢規則に照らしても強勢位置はその音節に落ちるより仕方がないし,2音節の wríter, wrítten, belíeve にしても同様だ.3音節の cráftily, sórrier にしても結果としては同じ音節に強勢が落ちる.つまり,GSR と RSR は,かなりの程度,同じ効果を引き起こすのである.

もちろん,両者が競合するケースは残る.例えば接頭辞の付加された軽い2音節語は,GSR では強勢が第2音節に落ちることになるが,RSR では第1音節に強勢が落ちることになる (ex. begín but not *bégin) .また,/-VCC/ の重い接尾辞をもつ語は,GSR では強勢は接尾辞に落ち得ないが,RSR ではそこに強勢が落ちることになる (ex. sínging but not *singíng) .このようなケースでは,両強勢規則の競合の結果として,不安定な variation が存在することになった.さらにこの不安定な variation は様々なマイナー強勢規則を生み出す契機となり,英語の強勢を巡る状況は現在に至るまで複雑さを増し続けているのである.

GSR と RSR の競合の歴史については,Lass (Vol. 2, pp. 85--90) と Lass (Vol. 3, pp. 125--28) が参照に便利である.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2013-05-09 Thu

■ #1473. Germanic Stress Rule [stress][gsr][rsr]

現代英語にまで続いていると考えられる強勢規則の1つ Germanic Stress Rule (GSR) については,相反するもう1つの強勢規則 Romance Stress Rule (RSR) との対比で,「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) ,「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) ,「#861. 現代英語の語強勢の位置に関する3種類の類推基盤」 ([2011-09-05-1]) で取り上げてきた.今回は,もう少し詳しく GSR について見てみよう.

GSR はゲルマン語を特徴づける強勢規則で,端的にいうと「語幹の第1音節に強勢がおかれる」という原則である (##182,857,187) .古英語ではこの規則はほぼ完全に機能しており,かつ唯一のものだったが,中英語あるいは初期近代英語以降は,台頭してきた RSR と競合し,脅かされながら現在に至っている.GSR を Lass (126) に従って定式化すると次の通り.

(i) Starting at the left-hand word-edge, ignore any prefixes (except those specified as stressable), and assign stress to the first syllable of the lexical root, regardless of weight.

(ii) Construct a (maximally trisyllabic) foot to the right:

S S W rætt 'rat' wrīt-an 'to write' S W S W W ge-writen 'written' bæcere 'baker'

GSR の特徴を3点で示せば,単語の左から数え始め(左利き),接頭辞と語根の区別にうるさい(形態的に敏感)が,音節の重さにはこだわらない(音節構造に鈍感)ということである.印欧祖語の時代には語の強勢位置は自由だったが,ゲルマン語派へ分化してゆく際にこの強勢規則が加えられたと考えられる.結果として,古英語の強勢も少々の例外を除いてこの単純な強勢規則に支配されることになった.

ところが,中英語にかけて多くのフランス語やラテン語からの借用語が英語語彙へ流入してくるに及び,長らく盤石だった GSR が動揺し始める.ロマンス系の言語に特有の Romance Stress Rule (RSR) が,GSR に覆い被さり,呑み込もうとしたのである.中英語から近代英語にかけて,徐々に着実に,RSR が成長してゆくことになった.RSR については,明日の記事で.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2013-05-08 Wed

■ #1472. ルネサンス期の聖書翻訳の言語的争点 [bible][renaissance][emode][methodology][reformation]

「#1427. 主要な英訳聖書に関する年表」 ([2013-03-24-1]) から明らかなように,16世紀は様々な聖書が爆発的に出版された時代だった(もう1つの爆発期は20世紀).当時は宗教改革の時代であり,様々なキリスト教派の存在,古典語からの翻訳の長い伝統,出版の公式・非公式の差など諸要素が絡み合い,異なる版の出現を促した.当然ながら,各版は独自の目的や問題意識をもっており,言語的な点においても独自のこだわりをもっていた.では,この時代の聖書翻訳家たちが関心を寄せていた言語的争点とは,具体的にどのようなものだったのだろうか.Görlach (5) によれば,以下の4点である.

1. Should a translator use the Latin or Greek/Hebrew sources?

2. Should translational equivalents be fixed, or varying renderings be permitted according to context? (cf. penitentia = penance, penitence, amendment)

3. To what extent should foreign words be permitted or English equivalents be used, whether existing lexemes or new coinages (cf. Cheke's practice)?

4. How popular should the translator's language be? There was a notable contrast between the Protestant tradition (demanding that the Bible should be accessible to all) and the Catholic (claiming that even translated Bibles needed authentic interpretation by the priest). Note also that dependence on earlier versions increased the conservative, or even archaic character of biblical diction from the sixteenth century on

それぞれの問いへの答えは,翻訳家によって異なっており,これが異なる聖書翻訳の出版を助長した.まったく同じ形ではないにせよ,20--21世紀にかけての2度目の聖書出版の爆発期においても,これらの争点は当てはまるのではないか.

さて,英語史の研究では,異なる時代の英訳聖書を比較するという手法がしばしば用いられてきたが,各版のテキストの異同の背景に上のような問題点が関与していたことは気に留めておくべきである.複数の版のあいだの単純比較が有効ではない可能性があるからだ.Görlach (6) によれば,より一般的な観点から,聖書間の単純比較が成立しない原因として次の4点を挙げている.

1. the translators used different sources;

2. older translations were used for comparison;

3. the source was misunderstood or interpreted differently;

4. concepts and contexts were absent from the translator's language and culture.

様々な英訳聖書の存在が英語史研究に貴重な資料を提供してくれたことは間違いない.だが,英語史研究の方法論という点からみると,相当に複雑な問題を提示してくれていることも確かである.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

2013-05-07 Tue

■ #1471. golden を生み出した音韻・形態変化 [i-mutation][analogy][phonetics][analogy][suffix][waseieigo]

今年もゴールデンウィークが終わった.日本語としての「ゴールデンウィーク」は,1951年の連休に上映された映画が正月や盆の興行よりもヒットしたことにちなんだ映画業界発の和製英語である.GW という略記法もすっかり一般化した感がある.

さて,英語の golden は,名詞 gold の形容詞として認知されている.ただし,gold 自体も形容詞的に用いられ,派生形 golden はどちらかというと比喩的あるいは文語的に用いられることが多い.a gold coin (金貨)に対し,golden opportunity (絶好の機会)の如くである.和製英語ではあるが,上述の Golden Week も比喩的用法だろう.

現代英語で材質を表わす形容詞接尾辞 -en は,ラテン語 -īnus,ギリシア語 -inos,サンスクリット語 -īna などの古典語にも同根がみられるほどの古い接尾辞だが,16世紀以降,上記のように基体の名詞がそのまま形容詞として用いられることが多くなり,現在では目立たない接尾辞となっている.例えば,earthen, wheaten, woolen などは健在だが,glassen, oaken, silken, silvern, tinnen などは古めかしいか文語的である.

古英語の gylden (golden), stǣnen (of stone) という形態が示唆する通り,問題の接尾辞はさらに先立つ時代には高母音 i をもっており,直前の音節の母音に i-mutation を引き起こしたことは間違いない.それが,中英語において基体の gold, stone との音韻形態的な類推作用により母音が置換され golden, stonen を生み出した.これは,音韻変化により基体と派生形の差がいったん開いたものの,形態的な類推作用により再び形態が似通ってくるという言語変化に頻繁に観察される過程の好例だろう.なお,類推作用を経ずに伝わった gilden は16世紀に廃語となった.これと関連した別の発展による動詞 gild (金めっきをする)は,現在まで残っている.

さて,古英語 gylden から i-mutation の作用を逆算すると,基体としての名詞は gulden となるはずだが,古英語では gold である.これは,古英語以前のゲルマン時代に,一般的に u が o へと上げの音韻過程を経たためである.ただし,この音韻過程は n や高母音が後続する場合には阻止された.これは,古英語の強変化動詞第III類において,bunden では u が保たれているが,holpen では o へ上げが生じたことなども説明する (Hamer 14--15) .これにより古英語の名詞 gold に対し,形容詞 gylden (< *guldin) も理解されよう.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2013-05-06 Mon

■ #1470. macaronic lyric [me][literature][style][bilingualism][register][latin][french][code-switching]

中英語期の叙情詩には,"macaronic lyric" と呼ばれるものがある.macaronic とは,OALD7 の定義を借りれば "(technical) relating to language, especially in poetry, that includes words and expressions from another language" とあり,「各種言語の混じった;雅俗混交体の」などを意味する.macaronic lyric は,当時のイングランドにおいて日常的には英語が,宮廷ではフランス語が,教会ではラテン語が平行的に行なわれていた多言語使用の状況をみごとに映し出す文学作品である.例として,Greentree (396) に引用されている聖母マリアへの賛美歌の1節を挙げる(校訂は Brown 26--27 に基づく).これは,英語とラテン語が交替する13世紀の macaronic lyric である.

Of on that is so fayr and bright

velud maris stella

Brighter than the day-is light

parens & puella

Ic crie to the, thou se to me,

Leuedy, preye thi sone for me

tam pia,

that ic mote come to the

maria

一見すると単なる羅英混在のへぼ詩にも見えるが,Greentree はこれを聖母マリアへの親密な愛着(英語による)と厳格な信仰(ラテン語による)との絶妙のバランスを反映するものとして評価する.気取らない英語と儀礼的なラテン語の交替は,そのまま13世紀の聖母信仰に特徴的な親密と敬意の混合を表わすという.社会言語学や bilingual 研究で論じられる code-switching の文学への応用といえるだろう.

次の2例は,Greentree (395--96) に引用されている De amico ad amicam と名付けられたラブレターの往信と,Responcio と名付けられたそれへの復信である.英語,フランス語,ラテン語が目まぐるしく交替する.

A celuy que pluys eyme en mounde

Of alle tho that I have found

Carissima

Saluz ottreye amour,

With grace and joye alle honoure

Dulcissima

A soun treschere et special

Fer and her and overal

In mundo,

Que soy ou saltz et gré

With mouth, word and herte free

Jocundo

ここでは,英語で嘘偽りのない愛情が表現され,フランス語で慣習的で儀礼的な挨拶が述べられ,ラテン語で警句風の簡潔にして巧みなフレーズが差し込まれている.

私自身には,これらの macaronic lyric の独特な効果を適切に味わうこともできないし,ふざけ半分の言葉遊びと高い文学性との区別をつけることもできない.bilingual ではない者が code-switching の機微を理解しにくいのと同じようなものかもしれない.だが,例えば日本語でひらがな,カタカナ,漢字,ローマ字などを織り交ぜることで雰囲気の違いを表わす詩を想像してみると,中英語の macaronic lyric に少しだけ接近できそうな気もする.Greentree (396) は次のように評価して締めくくっている.

Fluent harmony is an enjoyable and consistent characteristic of the macaronic lyrics. They seem paradoxically unforced, moving easily between languages in common use, to exploit particular characteristics for effect.

なお,後に中世後期より発展することになる「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) は,ある意味では macaronic lyric と同じような羅英混合体だが,むしろラテン語かぶれの文体と表現するほうが適切かもしれない.

・ Greentree, Rosemary. "Lyric." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 387--405.

・ Brown, Carleton, ed. English Lyrics of the XIIIth Century. Oxford: Clarendon, 1832.

2013-05-05 Sun

■ #1469. バルト=スラブ語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][balto-slavic][slavic][indo-european_sub-family][map]

印欧語族の語派解説シリーズ (see indo-european_sub-family) の第6弾で,Baugh and Cable (30--32) により,バルト=スラブ語派 (Balto-Slavic or Balto-Slavonic) について解説する.

この語派は,ヨーロッパ東部の大域を覆う語派である.その名の示すとおりバルト語群 (the Baltic subfamily) とスラブ語群 (the Slavic subfamily) に大別されるが,互いに多くの共通の特徴を有しており,他の語派に比べて内部の近親性は高い.

バルト語群には,Old Prussian, Latvian, Lithuanian の3言語が属する.Old Prussian は17世紀にドイツ語によって置換され,現在では死語となっている.一方,Latvia はラトビア共和国の約200万人の言語,Lithuanian はリトアニア共和国の約300万人の言語として健在である.やや誇張して言われることだが,とりわけ Lithuanian は古い語法をよく保っており,リトアニアの農夫は単純な Sanskrit の語句を理解することすらできるという.

次に,スラブ語群に移ろう.スラブ語群の諸言語は7--8世紀まではおよそ一様だったと想定されている.スラブ語群に関する最も古い文献は,9世紀に兄弟宣教師 Cyril (827--69) と Methodius (825?--84) によって翻訳された聖書の一部と祈祷文に残されている.この言語は南スラブ語群に属し,Old Church Slavonic や Old Bulgarian として言及されるが,スラブ語群の共通の祖語にかなり近いとされる.中世から近代に至るまで正教会の言語として権威を保っていた.

スラブ語群は大きく East Slavic, West Slavic, South Slavic に3区分される.East Slavic に属する主要な言語は,Russian, Belorussian, Ukrainian である.Russian は約1億7500万人に話されている大言語で,ロシアの公用語,文学語である.Belorussian はベラルーシや隣接するポーランドの地域で約900万人よって話される言語である.Ukrainian はウクライナで約5000万人によって話されている大言語だが,国内では歴史的に威信のあるロシア語と競合しており,民族主義的な運動によりロシア語からの区別化が目指されている.

West Slavic には,4つの主要な言語が属する.Polish は語群内で最大の話者を有している.話者はポーランド国内の約3600万人にとどまらず,米国その他へ移民した約500万人以上をも含む.次に,Czech と Slovak はそれぞれ100万人,500万人ほどの話者を有し,互いに理解可能である.最後に,Sorbian はドイツの Dresden の北東部という限られた地方で10万人ほどによって話されている小さい言語である.

East Slavic と West Slavic は地理的に連続して分布しているが,South Slavic の地域はイタリック語派の Romanian や非印欧語族の Hungarian によって他のスラブ語派から分断されている.また,South Slavic は旧ユーゴスラビアの諸言語として,その分裂以降,相互に複雑な社会言語学的状況を呈している.South Slavic に属する主要な言語は Bulgarian, Serbian, Croatian, Slovene, Macedonian (古代マケドニア語と系統的に区別される現代マケドニア語)である.Bulgarian は歴史的にはバルカン半島の東部で話されていた言語で,その地が他民族に征服された後にもかえって征服者の言語を逆征服して生き残った言語である.日常語としての現代ブルガリア語はトルコ語からの多くの借用語を含んでいるが,文学語としての変種はロシア語に近い.Serbian と Croatian は互いに文字体系は異なっているものの言語的には同一であり,政治的分裂以前には Serbo-Croatian と一括して呼称されていた.さらに,政治・宗教・民族的な対立により,やはり言語的にはほぼ同一の Bosnian も区別されるようになってきた.Slovenia は,スロベニアの約150万人によって話されている.

スラブ語群の分布図は,Distribution of the Slavic languages in Europe を参照. *

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-05-04 Sat

■ #1468. dollar の語源 [etymology][clipping]

通貨単位「ドル」の語源について.Bohemia 地方に Joachimst(h)al という町がある.この町で1519年に初めて鋳造された貨幣は,ドイツ語で接尾辞をつけて Joachimst(ha)aler と呼ばれ,やがてこの前要素が clipping 作用で切り捨てられ,T(h)aler と通称されるようになった(英語で「谷」を表わすdale と同根).このドイツ語名が低地ドイツ語あるいは中期オランダ語の daler, daller として借用され,16世紀には英語へも入ってきた.この英単語は,当初は16--19世紀に通用していたドイツ銀貨を表わしたが,スペイン貨幣 peso の代用的名称 (=Spanish dollar) としても用いられるようになった.米国独立期の1782年,Thomas Jefferson は米国の通貨として英国通貨の採用を嫌い,すでに広く通用していた Spanish dollar を米国の通貨として採用することを述べ,dollar は現在の意味を得た.近代の欧米の国際的な経済活動を物語る語源といえるだろう.1785年には大陸会議により,正式に米国の通貨名として採用された.だが,実際に流通しだしたのは鋳造所が作られた1792年である.

1785 Resol. Continent. Congress U.S. 6 July, Resolved, that the money unit of the United States of America be one dollar.

現在の綴字 dollar は17世紀からで,他にも daleir, daler, dal(l)or, dalder, doler, dolor, daller, doller, dollor など様々な綴字が用いられていた.

なお,ドル記号 $ の由来は,一説によれば,スペイン通貨 peso が 8 reals に相当することから「8」の代え字ではないかという.あるいは,peso の p と s を重ねた図案とも,ローマ帝国の金貨 solidus の頭文字 s を装飾したものともいわれる.

より詳しくは,唐澤氏による「「ドル」はもともとボヘミアのお金だった!? ? dollar の語源」を参照.

2013-05-03 Fri

■ #1467. イタリック語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][italic][latin][indo-european_sub-family][map]

印欧語族の語派解説シリーズ (see indo-european_sub-family) の第5弾として,Baugh and Cable (28--30) と Fennell (28--29) により,広大なイタリック語派 (Italic Albanian) を取り上げる.

この語派で歴史上もっとも重要な言語は,いうまでもなくラテン語 (Latin) だが,ラテン語が歴史上に台頭してくる以前のイタリアにおける言語分布をさらっておこう.紀元前600年までは,西に非印欧語族の Etruscan,北西に不詳の Ligurian なる言語が行なわれていた.北東では Venetic,最南東では Messapian が話されており,これらは「#1457. アルバニア語派(印欧語族)」 ([2013-04-23-1]) で触れた Illyrian の親戚ともいわれる.南部とシチリアはギリシャ植民地でギリシャ語が話されていた.このような印欧語・非印欧語ののるつぼのなかで,Latium においてラテン語が勢力を伸ばしてきた.

ラテン語は厳密には Latin-Feliscan 語群の分派である.この語群と姉妹関係にあるのが,Oscan-Umbrian 語群で,前者は中南部の Samnium や南の半島部で,後者は Latium の北東部の限られた地域で行なわれていた.しかし,ラテン語の伸張により,これらの親戚諸言語は影を潜め,やがて置き換えられていった.ローマ帝国の拡大とともにラテン語はイタリア半島にとどまらず,Corsica と Sardinia の島を紀元前231年に,Spain を紀元前197年に,Provence を紀元前121年に,Dacia を紀元107年に植民地とし,ラテン語を広めた.そして,ブリテン島へラテン語が同様にして伝わったのも紀元1世紀のことだった.

ヨーロッパ各地へ拡散したラテン語は,異なる時代の異なる変種として持ち込まれたことに加え,現地の基層言語の影響もあって,独自の言語的発達を遂げることとなった.これらのラテン語から派生した言語群を Romance 諸語と呼んでいる.ガリアに根付いて発展したフランス語 (French) は,中世には Norman, Picard, Burgundian, Ile-de-France (Paris) 方言に分かれていたが,カぺー朝 (987--1328) の確立により,Ile-de-France (Paris) 方言が公用語,文学語として優勢となり,13世紀以降はこの方言が標準フランス語と同義になった.一方,フランス南部では langue d'oïl のフランス語とは一線を画す langue d'oc の Provançal が話されている.Provançal は,11世紀より文証されるが,とりわけ12--13世紀にトルバドゥールの言語として栄えた.しかし,以降,Provançal は北のフランス語に押され,現在では方言の地位に甘んじている.

イベリア半島では,スペイン語 (Spanish) とポルトガル語 (Portuguese) が比較的近い関係を保ちながら現在まで行なわれている.この2言語は後に南アメリカへ進出し,現代世界において非常に大きな役割を果たしている.特にスペイン語は,11世紀より文証されているが,現在,英語をしのいで世界第2位の母語話者人口を有する超大言語である([2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」を参照).イタリア半島で行なわれてきたイタリア語 (Italian) は,話し言葉としてのラテン語が直接に受け継がれているとだけあって,他のロマンス語よりも長い歴史を保っている.イタリア語は10世紀から文証され,標準変種となった Florentine Italian により Dante (1265--1321), Petrarch (1304--74), Boccaccio (1313--75) が文学を著わし,ルネサンス期にはヨーロッパ中に威信を誇った.ルーマニア語 (Romanian) はロマンス諸語のなかでは最も東に位置するが,ローマ軍の駐屯地として長い間,ローマと関係を保った.最古の文献は16世紀と新しい.

上の2段落で述べたロマンス系主要6言語のほかにも,注記すべき言語・方言が存在する.イベリア北東部や Corsica にも分布する Catalan は多くの伝統文学をもつ.その他は,イベリア北西部の Galician,スイス南東部や Tyrol に行なわれる Rhaeto-Romanic 語群の Romansch,ベルギー南部で話される Walloon などを挙げておこう.

なお,上に挙げたロマンス諸語は,Cicero (106--43 B. C.) や Virgil (70--19 B. C.) の表わした Classical Latin からではなく,民衆の口語変種 Vulgar Latin から派生したものである.

イタリック語派の分布図は,Distribution of Romance languages in Europe を参照. *

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-05-02 Thu

■ #1466. Smith による言語変化の3段階と3機構 [language_change][causation][variation][contact][systemic_regulation]

Glasgow 大学の Jeremy Smith 先生がいつも述べている,言語変化の3段階と3機構について.

まず,3段階から.どの言語変化も必ず経る3段階がある.「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]) で少し触れたのだが,それは (1) potential for change, (2) implementation, (3) diffusion である.ソシュール言語学の立場から厳密にいえば,(1) は言語変化の前段階であり,(2) の段階で初めて「言語変化」と呼ぶことができる.Smith 先生に直接語ってもらう (7) .

The distinction may be made between potential for change, implementation (itself including triggering or actuation) and diffusion. The potential for change exists when a particular speaker or group of speakers makes a particular linguistic choice at a particular time; implementation takes place when that choice becomes selected as part of a linguistic system; and diffusion takes place when the change is imitated beyond its site of origin, whether in terms of geographical or of social distribution. Strictly speaking, the first of these phenomena is not to be included as part of the typology of change. The continual flux of living languages means that new variant forms are constantly being created in a given linguistic state. However, these variants are not themselves linguistic changes; rather, they constitute the raw material which is a prerequisite for linguistic change. A linguistic change happens only when a particular variable is selected and a systemic development follows. In that sense, language change begins with implementation; when implementation of potential for change is for some reason triggered in a linguistic system, then we can speak of a linguistic change. The diffusion of the phenomenon within a particular speech-community is, it is held here, a further process which can be counted as part of the particular change involved; it may, of course, itself have further effects.

次に,言語変化の3機構だが,これは言語変化が引き起こされる3条件と理解してもよいだろう.(1) variation, (2) systemic regulation, (3) contact の3つである.(1) variation は,音,形態,統語,意味などあらゆる言語項目には複数の variants が用意されており,実現されるのはその中のいずれかであるという考え方に基づいている.variants 全体の守備範囲は variational space と呼ばれ,毎回の実現はその範囲のなかで異なりうる.しかし,無制限に異なりうるわけではない.そこには (2) systemic regulation 体系の規制が働いており,制限が設けられているのである.だが,(1) と (2) ですべてが調整されるほど,言語は単純なものではない.言語(共同体)は真空には存在せず,周囲の言語(共同体)との関わりのなかで存在している.常に必然的に (3) contact の状況があるのであり,静的な体系にとどまってはいられない.

以上の3条件の相互関係は複雑だが,Smith 先生のことばでまとめると次のようになる (49) .

The three mechanisms of linguistic change distinguished above --- variation, systemic regulation, contact --- are not to be taken as totally separate causes of the phenomenon; rather, they interact in complex and, except in the most general terms, practically unpredictable ways to produce dynamic change in the history of a given language. To sum up the argument so far: new variants are produced, and are imitated through contact; but they are constrained by the changing intra- and extralinguistic systems of which the are a part.

最近は言語変化論も様々な立場から様々な枠組みが提示されているが,Smith 先生の論は,単純化されているものの(単純化されているから?),よくまとまっていると思う.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2013-05-01 Wed

■ #1465. Marr のソビエト言語学 [history_of_linguistics][origin_of_language][comparative_linguistics][contact][sociolinguistics][etruscan]

近代言語学史において悪名高い言語学派,ソビエト言語学の領袖 Nikolaj Jakovlevič Marr (1864--1934) の学説とそのインパクトについて,イヴィッチ (72--76) および田中 (196--212) に拠って考えてみよう.

Marr のあまりに個性的な言語学は,グルジアの多言語の家庭に生まれ育ったという環境とマルクス主義のなかに身を置くことになった経緯に帰せられるだろう.若き日の Marr は非印欧諸語の資料に接することで刺激を受け,言語の起源や諸言語の相互関係について考えを巡らせるようになった.Marr の学説の根幹をなすのは,言語一元発生説である.Marr は,すべての言語は sal, ber, jon, roš という4つの音要素の組み合わせにより生じたとする,荒唐無稽な起源説を唱えた.加えて,すべての言語は時間とともに段階的に高位へと発展してゆくという段階論 (stadialism) を唱えた.この発展段階の最高位に到達したのが印欧語族やセミ語族であり,所属の不明な諸言語(バスク語,エトルリア語,ブルシャスキー語などを含み,Marr はノアの方舟のヤペテにちなみヤフェト語族と呼んだ)は下位の段階にとどまっているとした.さらに,1924年にマルクス主義を公言すると,Marr は言語が階級的特性を有する社会的・経済的上部構造であるとの新説を提示した.こうして,Marr の独特な言語学(別名ヤフェティード言語学)が発展し,スターリンによって終止符を打たれるまで,30年ほどの間,ソビエト言語学を牽引することになった.

Marr は,欧米の主流派言語学者には受け入れられない学説を次々と提示したが,その真の目的は,比較言語学の成功によって前提とされるようになった言語の系統,語族,祖語,音韻法則といった概念を打ち壊すことにあった.これらの用語に宿っている民族主義や純血主義に耐えられなかったのである.Marr は,言語の段階的発展は,諸言語の交叉,混合によってしかありえないと考えていた.言語における純血の思想を嫌った Marr は,ソ連におけるエスペラント語運動の擁護者としても活躍した.

1950年,スターリンが直々に言語学に介入して,軌道をマル主義言語学から,比較言語学を前提とする欧米の正統な言語学へと戻した.通常の言語学史では,Marr の時代にソビエト言語学は狂気の世界にあったと評価している.しかし,田中は Marr をこう評価しているようだ.言語の民族主義や純血主義を徹底的に否定した Marr の態度とそこにある根本思想は,解放の学としての(社会)言語学の目指すところと一致する,と.

解放の学という見方については,「#1381. "interventionist" sociolinguistics」 ([2013-02-06-1]) を参照.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow