2026-01-19 Mon

■ #6111. Morris の Austral English の序文より [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][melbourne][new_zealand_english]

昨日の記事「#6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父」 ([2026-01-18-1]) に引き続き,Morris と彼が編纂した辞書 Austral English (1898年刊行)について.この辞書の序文に当たる "ORIGIN OF THE WORK" というセクションに,後に完成する OED との関係が明記されている.

. . . the noblest monument of English scholarship is The New English Dictionary on Historical Principles, founded mainly on the materials collected by the Philological Society, edited by Dr. James Murray, and published at the cost of the University of Oxford. The name New will, however, be unsuitable long before the Dictionary is out of date. Its right name is the Oxford English Dictionary ('O.E.D.'). That great dictionary is built up out of quotations specially gathered for it from English books of all kinds and all periods; and Dr. Murray several years ago invited assistance from this end of the world for words and uses of words peculiar to Australasia, or to parts of it. In answer to his call I began to collect; but instances of words must be noted as one comes across them, and of course they do not occur in alphabetical order. The work took time, and when my parcel of quotations had grown into a considerable heap, it occurred to me that the collection, if a little further trouble were expended upon it, might first enjoy an independent existence. Various friends kindly contributed more quotations: and this Book is the result.

このような事情で,このオーストラリア・ニュージーランド英語の辞書は OED と連動して生み出された点でユニークである.以下,Kel (92--100) の記述を参考に,Austral English をめぐる注目すべき事柄をいくつか示そう.

・ Morris が主に収集したのは (1) 既存の英単語だが意味・用法が異なる "altered words",そして (2) アボリジニー諸言語からの借用語である.

・ オーストラリアのイギリス植民地としての歴史は当時まだ120年ほどの短いものだったが,それでも約2000の見出し語を含む500ページに及ぶ辞書が編纂されたというのは,対蹠地における造語の豊かさ物語っている.

・ 編纂方法が OED と同じ「歴史的原則」に基づいていたというのも辞書編纂史上,特筆すべき出来事である.OED の完成は Austral English の30年後の1928年だったことを考えると,ある意味では,歴史的原則に基づいた学術的な英語辞書の一番乗りだったともいえる.

・ kangaroo の項目は7ページに及ぶ.

・ この辞書には批判もあった.Morris は本質的にイギリス出身のエリート学者であり,オーストラリア英語を最も顕著に特徴づける話し言葉や俗語には注意を払っていない,という批判だ.Morris の選語は書き言葉に偏っており,網羅性に欠けていた,と.確かにその通りだが,それは OED とておおよそ同じ状況だったことは考え合わせておいてよいだろう.

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

・ Richards, Kel. The Story of Australian English. Sydney: U of New South Wales, 2015.

2026-01-18 Sun

■ #6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父 [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][link][biography][melbourne][new_zealand_english]

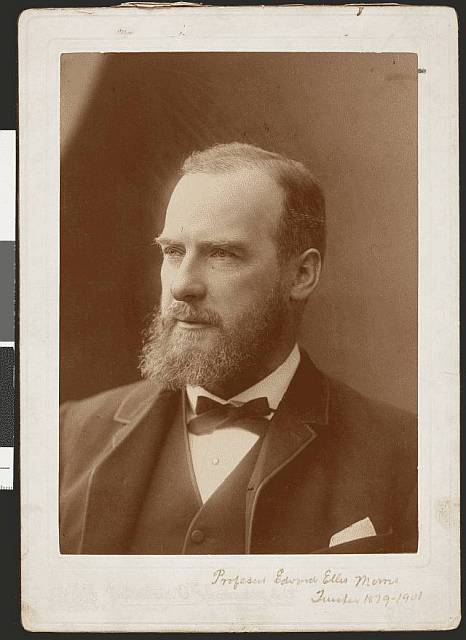

(Photograph of Edward Morris, by Johnstone, O'Shannessy & Co, c1900, State Library of Victoria, H4705)

オーストラリアの Melbourne と英語史を掛け合わせると,Edward Ellis Morris (1843--1902) の名前が浮かび上がってくる.1898年に Austral English: A dictionary of Australasian words, phrases and usages with those aboriginal-Australian and Maori words which have become incorporated in the language, and the commoner scientific words that have had their origin in Australasia と題するオーストラリア英語・ニュージーランド英語の語彙を集め,初めて本格的に辞書を編纂した人物である.

当時 Oxford にて New English Dictionary (後の Oxford English Dictionary)を編纂していた James Murray (1837--1915) は,世界中の有志に呼びかけ,英単語の引用文例を収集していた.オーストラリア英語からの素材を提供していた有志こそが,メルボルン大学の現代語・文学の教授 Morris その人だった.後にその素材を独立させて辞書として編んだのが,Austral English である.

Morris は,1843年,英領インドで会計課長を務めていた父のもと Madras で生まれた.教育はイギリスで受け,ラグビー学校やオックスフォード大学でエリートとして育ち,古典,法律,近代史を学び,フランス語やドイツ語を習得した.1875年,メルボルン英国教会グラマースクールの校長に任命されてオーストラリアに渡り,生涯をその地で過ごした.1884年にはメルボルン大学の教授として招かれ,現代語・文学で教鞭を執った.1902年,滞在中のイングランドで他界し,ロンドンの Kensal Green Cemetery に眠っている.

Morris は敬虔なクリスチャン,慈善家,教育家だった.1884--88年には Melbourne Shakespeare Society を創設し初代会長となっている.このように多分野で活動した Morris の多くの著作のうち最も著名なものが,オーストラリア英語研究の記念碑というべき Austral English である.Morris はこの著作により,1899年に同大学最初の文学博士号を授与されている.現代まで続くオーストラリア英語辞書の系譜の祖といってよい.

・ Biography by Australian Dictionary of Biography

・ Biography by Dictionary of Australian Biography

・ Biography by People Australia

・ Wikipedia

・ Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages by Project Gutenberg

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

2025-11-20 Thu

■ #6051. NZE の起源をめぐる4つの説 [new_zealand_english][australian_english][cockney][dialect_contact][dialect_mixture][koineisation]

連日参照している Bauer に,ニュージーランド英語の起源をめぐる4つの学説が紹介されている (420--28) .いずれもオーストラリア英語を横目に睨みながら,比較対照しながら提唱されてきた説である.なお,両変種を指す便宜的な用語として Australasian が用いられていることに注意.

1. Australasian as Cockney

オーストラリア英語は18世紀のロンドン英語(Cockney の前身)にルーツがあるのと同様に,ニュージーランド英語は19世紀のロンドン英語にルーツがある.両変種に差異がみられるとすれば,それは18世紀と19世紀のロンドン英語の差異に起因する.(しかし,ニュージーランド移民は Cockney ではなく,むしろ Cockney を軽蔑していたとも考えられており,この説の信憑性は薄いと Bauer は評価している.)

2. Australasian as East Anglian

Trudgill が示唆するところによれば,オーストラリア英語とニュージーランド英語の発音特徴は,ロンドン英語ではなく East Anglian に近いという.ただし,Trudgill は,直接 East Anglian から派生したと考えているわけではなく,ロンドン英語を主要素としつつ,East Anglian を含むイングランド南東部の諸方言英語が混合してできた "a mixed dialect" だという意見だ.(Bauer は,取り立てて East Anglian を前面に出す説に疑問を呈している.他の方言も候補となり得るのではないか.)

3. The mixing bowl theory

オーストラリア英語やニュージーランド英語は,諸方言が合わさってできた方言混合 (dialect_mixture) である,という説.Bauer は,もっともらしい説ではあるが,ランダムな混合だとすれば両変種が非常に類似しているのはなぜか疑問が残ると述べている.一方,Trudgill は koineisation の用語で,両変種の類似性を説明しようとしている.

4. New Zealand English as Australian

ニュージーランド英語は,オーストラリア英語から派生した変種である.きわめて分かりやすい説で,Bauer は "The influence of Australia in all walks of life is ubiquitous in New Zealand" (427) と述べつつ,この説を推している.ただし,ニュージーランド人の感情を考えると慎重にならざるを得ないようで,"it is politically not a very welcome message in New Zealand. I shall thus try to present this material in a suitably tentative manner" (425) とも述べている.それでも,結論部では次のように締めくくっている (428) .

I do not believe that the arguments are cut and dried, but it does seem to me that, in the current state of our knowledge, the hypothesis that New Zealand English is derived from Australian English is the one which explains most about the linguistic situation in New Zealand.

この話題は先日 heldio でも要約して「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」として配信したので,ぜひお聴きいただければ.また,関連して,hellog 「#5974. New Zealand English のメイキング」 ([2025-09-04-1]) と「#1799. New Zealand における英語の歴史」 ([2014-03-31-1]) も要参照.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-11-18 Tue

■ #6049. タスマン海をまたいでアチコチ移動する等語線 [dialectology][dialect][isogloss][new_zealand_english][australian_english][variety][geography][dialect_continuum]

ニュージーランド英語とオーストラリア英語の関係については,通時的に共時的にも様々な議論があり,考察すべき問題が多い.特にニュージーランド英語のほうは,オーストラリア英語にどれほど依存しているのか,あるいはむしろ独立しているのかという論点において,アイデンティティ問題と関わってくるので,議論が熱くなりやすいのだろう.両国の間に横たわるタスマン海 (the Tasman Sea) は,両サイドの英語変種を結びつけている橋のか,あるいは隔てている壁なのか.

この議論と関連して,興味深い事実がある.通常,海や川や山などの自然の障壁は人々の往来を阻みやすいため,そこが言語境界や方言境界となることが多い.とりわけ単語・語法の分布で考えるならば,等語線 (isogloss) が自然の障壁を越えていくことはあまりない,と言ってよい.タスマン海のような地理的に明らかに大きな断絶は,オーストラリア英語とニュージーランド英語を隔てる自然の障壁となるはずだ.

ところが,おもしろいことに,個々の単語・語法によって様相は異なるものの,両変種においては等語線が自然の障壁を越えている例がある.ニュージーランド側から見れば,等語線が国内にはなくタスマン海を西に渡ったオーストラリア側にある,という奇妙な現象が起こっている.

Bauer の挙げている例を見てみよう (413) .

Interestingly enough, some of the isoglosses distinguishing New Zealand English regional dialects cross the Tasman into Australia. Turner . . . comments that the construction boy of O'Brien is also found in Newcastle, New South Wales. Crib is also found meaning 'lunch' in Australia. Small red-skinned sausages are called cheerios in New Zealand, as they are in Queensland, but not elsewhere in Australia . . . . Polony, mentioned above as an Auckland word, is also found in Western Australia . . . . Slater, which is a widespread New Zealand English word, though originally from the South Island, is also found in New South Wales . . . . Blood nose 'nose bleed' is normal in New Zealand, but restricted to Victoria and South Australia in Australia . . . . New Zealand can thus be seen as part of a larger Australasian dialect area in more ways than just sharing vocabulary with Australia.

ちなみに引用内にある polony は「香辛料をたっぷりきかせた豚肉の燻製ソーセージ」,slater は「フナムシ,ワラジムシ」を意味する.食物や動物などの日常語は一般に方言差が出やすく,その点で上記の例も方言学の一般的な傾向を示しているといえるだけに,等語線が海を飛び越えている様が興味深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-09-06 Sat

■ #5976. オーストラリア英語とニュージーランド英語は「つかず離れず」 [new_zealand_english][australian_english][variety][world_englishes][history_of_linguistics]

イギリスからみて地球の裏側にあることから「対蹠地」 (the Antipodes) と称されるオーストラリアとニュージーランド.この2つの地域で行なわれている英語変種は,それぞれオーストラリア英語 (Australian English; AusE),ニュージーランド英語 (New Zealand English; NZE) といわれる.

歴史的,地理的,文化的に近い変種なので,しばしば一緒に扱われる.一般的には国としての「大きさ」の違いが念頭にあるからか,AusE がメインで NZE がサブと扱われることが多い.もちろん,このような認識は NZE 話者にとっては快いものではないだろう.

両変種の研究史をみても,AusE のほうが手厚く扱われてきたという事情はある.しかし,ここ30年ほどの間に事情が変わってきた.NZE は AusE と比べて,いな他の主要な英語変種と比べても,さかんに研究されるようになってきたのである.両変種を同じ章のなかで概説している Williams の冒頭の段落を引用する (1996) .

The concept of a joint chapter on Australian (AusE) and New Zealand English (NZE) is controversial, especially to New Zealanders who might justly object to being treated simply as an appendix to Australia. Initially, the description of NZE lagged behind that of the variety across the Tasman: in the early 1990s, there was a more substantial body of research on AusE; the situation has been rectified, however, and NZE is no longer "the dark horse of World English regional dialectology" (Crystal 1995: 354) but one of the most researched varieties worldwide . . . . In fact, as far as the evolution of the regional accent is concerned, much better evidence is available for NZE . . . . The history of the two varieties receives separate treatment in volume 5 of the Cambridge History of the English Language (Burchfield 1994). The histories of Australia and New Zealand are closely connected, however . . . , and the following account will not treat the development of the two varieties separately. Instead, the historical account of their accents, lexicon, grammar, and dialects will take a comparative approach in order to tease out the common ground and differences in the development of the two inner-circle varieties in the south Pacific.

先日の記事「#5974. New Zealand English のメイキング」 ([2025-09-04-1]) で触れたように,AusE と NZE の関係は複雑である.深い関係にあることは確からしいが,何がどこまで互いの影響によるものなのか具体的につかめないことが多いからだ.今後の本ブログでも,両変種の「つかず離れず」を味わっていこうと思う.

・ Williams, Colin H. "Varieties of English: Australian/New Zealand English." Chapter 127 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1995--2012.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995.

2025-09-04 Thu

■ #5974. New Zealand English のメイキング [new_zealand_english][maori][history][cockney][sociolinguistics][variety][founder_principle][dialect_contact][dialect_mixture][dialect_levelling][australian_english][100_places]

ニュージーランド英語については「#1799. New Zealand における英語の歴史」 ([2014-03-31-1]),「#402. Southern Hemisphere Shift」 ([2010-06-03-1]),「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]) を含む new_zealand_english の記事群で取り上げてきた.今回は最近お気に入りの A History of the English Language in 100 Places の第52節 "WAITANGI --- the English Language in New Zealand (1840)" より,New Zealand English のメイキングについての解説を読みたい (129--31) .

On 6 February 1840, at Waitangi, Aoteoroa, Maori chiefs signed a treaty with the representatives of the British government. The Maori were agreeing to permanent white settlement in their islands. The treaty of Waitangi signalled the moment when the British, not the French, asserted possession of what was renamed New Zealand; it was also the moment when English was destined to become the dominant European language of Aotearoa.

After 1840, European migration to New Zealand came almost exclusively from the British Isles. A census in 1871 showed that of these various migrants, 51 per cent came from England, 27 per cent from Scotland, 22 per cent from Ireland. The majority spoke regional dialects unlike the upper-class English of the colony's administrators. That division shaped linguistic attitudes and accents until the 1960s at least. At the same time, the Maori language provided many terms for local animals, plants and landscape features.

The proportions of the 1871 census suggest the founding elements of New Zealand English, but they do not take account of the fact that there was a continuous movement back and forth between New Zealand and Australia. Some 6 per cent of the 1871 white population was born in Australia, and very large numbers of those who came from the British Isles first landed in Australia before deciding to move to New Zealand. Australian English had then --- and continues to have --- a strong influence. . . .

As in Australia, school inspectors, administrators and leaders of opinion complained from the beginning about the kind of English that they found widespread in New Zealand. A major complaint was that many New Zealanders said 'in', not 'ing', a the ends of words; they added and dropped 'h's improperly; and generally sounded Cockney.

New Zealand linguists challenged the idea that there were large numbers of Londoners among the immigrants to New Zealand. Moreover, within England and the Empire, Cockney was the accent most disliked by upper-class English speakers, and there was a tendency to label any disliked accent as Cockney. Arguing for a levelling of the nineteenth-century English, Irish and Scottish immigrant dialects, New Zealand linguists claim that a distinctive voice appeared about 1900 and spread rapidly through the country. It was initially noted in derogatory terms as a colonial drawl or twang. However, modern-day New Zealanders have homogenized their speech, eroding the once unacceptable drawl as well as the once superior vowels.

ニュージーランド英語は,英語母語話者が入植した当初のイギリス諸島由来の諸方言をベースとしつつも,対蹠地の兄弟としてのオーストラリア英語の影響を被り,さらに土着のマオリ語の語彙も多く借用しながら混交してきた.オーストラリア英語と同様に,一般に Cockney の影響の強い変種とみられることが多いが,それは「Cockney =非標準的な諸変種」という大雑把すぎる前提に基づいた誤解である可能性が高い.ニュージーランドでは,20世紀にかけて前世紀までに行なわれていた様々な変種が水平化し,現代につらなるニュージーランドらしい英語変種が生まれてきた,と考えられる.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2023-12-12 Tue

■ #5342. 切り取り (clipping) による語形成の類型論 [word_formation][shortening][abbreviation][clipping][terminology][polysemy][homonymy][morphology][typology][apostrophe][hypocorism][name_project][onomastics][personal_name][australian_english][new_zealand_english][emode][ame_bre]

語形成としての切り取り (clipping) については,多くの記事で取り上げてきた.とりわけ形態論の立場から「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) で詳しく紹介した.

先日12月8日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の配信回にて「#921. 2023年の英単語はコレ --- rizz」と題して,clipping による造語とおぼしき最新の事例を取り上げた.

この配信回では,2023年の Oxford Word of the Year が rizz に決定したというニュースを受け,これが charisma の clipping による短縮形であることを前提として charisma の語源を紹介した.

rizz が charisma の clipping による語形成であることを受け入れるとして,もとの単語の語頭でも語末でもなく真ん中部分が切り出された短縮語である点は特筆に値する.このような語形成は,それほど多くないと見込まれるからだ.「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) の "Mesonym" で取り上げたように,例がないわけではないが,やはり珍しいには違いない.以下の解説によると "fore-and-aft clipping" と呼んでもよい.

heldio のリスナーからも関連するコメント・質問が寄せられたので,この問題と関連して McArthur の英語学用語辞典より "clipping" を引用しておきたい (223--24) .

CLIPPING [1930s in this sense]. Also clipped form, clipped word, shortening. An abbreviation formed by the loss of word elements, usually syllabic: pro from professional, tec from detective. The process is attested from the 16c (coz from cousin 1559, gent from gentleman 1564); in the early 18c, Swift objected to the reduction of Latin mobile vulgus (the fickle throng) to mob. Clippings can be either selective, relating to one sense of a word only (condo is short for condominium when it refers to accommodation, not to joint sovereignty), or polysemic (rev stands for either revenue or revision, and revs for the revolutions of wheels). There are three kinds of clipping:

(1) Back-clippings, in which an element or elements are taken from the end of a word: ad(vertisement), chimp(anzee), deli(catessen), hippo(potamus), lab(oratory), piano(forte), reg(ulation)s. Back-clipping is common with diminutives formed from personal names Cath(erine) Will(iam). Clippings of names often undergo adaptations: Catherine to the pet forms Cathie, Kate, Katie, William to Willie, Bill, Billy. Sometimes, a clipped name can develop a new sense: willie a euphemism for penis, billy a club or a male goat. Occasionally, the process can be humorously reversed: for example, offering in a British restaurant to pay the william.

(2) Fore-clippings, in which an element or elements are taken from the beginning of a word: ham(burger), omni(bus), violon(cello), heli(copter), alli(gator), tele(phone), earth(quake). They also occur with personal names, sometimes with adaptations: Becky for Rebecca, Drew for Andrew, Ginny for Virginia. At the turn of the century, a fore-clipped word was usually given an opening apostrophe, to mark the loss: 'phone, 'cello, 'gator. This practice is now rare.

(3) Fore-and-aft clippings, in which elements are taken from the beginning and end of a word: in(flu)enza, de(tec)tive. This is commonest with longer personal names: Lex from Alexander, Liz from Elizabeth. Such names often demonstrate the versatility of hypocoristic clippings: Alex, Alec, Lex, Sandy, Zander; Eliza, Liz, Liza, Lizzie, Bess, Betsy, Beth, Betty.

Clippings are not necessarily uniform throughout a language: mathematics becomes maths in BrE and math in AmE. Reverend as a title is usually shortened to Rev or Rev., but is Revd in the house style of Oxford University Press. Back-clippings with -ie and -o are common in AusE and NZE: arvo afternoon, journo journalist. Sometimes clippings become distinct words far removed from the applications of the original full forms: fan in fan club is from fanatic; BrE navvy, a general labourer, is from a 19c use of navigator, the digger of a 'navigation' or canal. . . .

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2015-11-10 Tue

■ #2388. 世界の主要な英語変種の音韻的分類 [world_englishes][model_of_englishes][ame_bre][ame][bre][irish_english][australian_english][new_zealand_english][scots_english][map]

世界の主要な英語変種を分類する試みは,主として社会言語学的な視点から様々になされてきた.本ブログでも,model_of_englishes の記事で取り上げてきた通りである.言語学的な観点からの分類としては,Trudgill and Hannah による音韻に基づくものが知られている.概論的にいえば,大きく 'English' type と 'American' type に2分する方法であり,直感的で素人にも理解しやすい.この常識的に見える分類が,結論としては,専門的な見地からも支持されるということである.この 'American' type と 'English' type の2分法は,より積極的に歴史的な視点を取れば,大雑把にいってイングランド内の 'northern' type と 'southern' type の2分法に相当することに注意したい.

Trudgill and Hannah (10) は,音韻論的に注目すべき鍵として以下の10点を挙げて,英語諸変種を図式化した.

Key

1. /ɑː/ rather than /æ/ in path etc.

2. absence of non-prevocalic /r/

3. close vowels for /æ/ and /ɛ/, monophthongization of /ai/ and /ɑu/

4. front [aː] for /ɑː/ in part etc.

5. absence of contrast of /ɒ/ and /ɔː/ as in cot and caught

6. /æ/ rather than /ɑː/ in can't etc.

7. absence of contrast of /ɒ/ and /ɑː/ as in bother and father

8. consistent voicing of intervocalic /t/

9. unrounded [ɑ] in pot

10. syllabic /r/ in bird

11. absence of contrast of /ʊ/ and /uː/ as in pull and pool

10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 11 10 11 5 1 2

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Northern | | | | |

| | | | | | Canada | | | | | Ireland | Scotland | | | |

| | | | | | | | | | `----------+----------' | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | `--------+---+---+---+--------------+--------------' | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | `----------, | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | USA | | | ,----------+---+------------------' |

| | | | | | | | | Republic | | |

| | | | `------------' | | | of | | ,------------------'

| | | | | | | Ireland | | |

| | | `--------------------' | | | | | England ,--------------------------------- 3

| | | | | | | | |

| | | | | | | | Wales | ,----------------------- 4

| | | | | | | | | South | Australia New

| | `----------------------------' | | | | | Africa | Zealand

| | | | | | | `----------------------- 4

| | | | | | |

| `------------------------------------+----------' | | `--------------------------------- 3

| | | |

`----------------------------------------+--------------' `--------------------------------------------- 2

|

`---------------------------------------------------------------- 1

この図の説明として,Trudgill and Hannah (10) を引こう.

We have attempted to portray the relationships between the pronunciations of the major non-Caribbean varieties in [this] Figure 1.1. This diagram is somewhat arbitrary and slightly misleading (there are, for example, accents of USEng which are close to RP than to mid-western US English), but it does show the two main types of pronunciation: an 'English' type (EngEng, WEng, SAfEng, AusEng, NZEng) and an 'American' type (USEng, CanEng), with IrEng falling somewhere between the two and ScotEng being somewhat by itself.

最後に触れられているように,Irish English が2大区分にまたがること,古い歴史をもつ Scots English が独自路線を行っていることは興味深い.

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2014-03-30 Sun

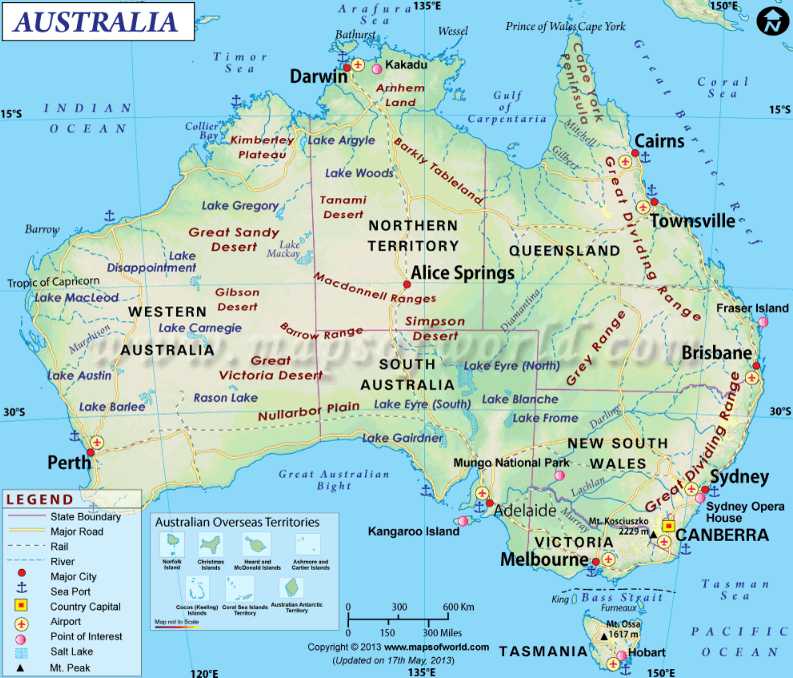

■ #1798. Australia における英語の歴史 [history][australian_english][rp][map]

「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]),「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]),「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) に続き,オーストラリアの英語の歴史を概観する.以下,Fennell (246--47) 及び Svartvik and Leech (98--105) に依拠する.

ヨーロッパ人として最初にオーストラリア大陸にたどり着いたのは16世紀のポルトガル人とオランダ人の船乗りたちで,当初,この大陸は Nova Hollandia と呼ばれた(Australia は,ラテン語の terra australis incongita (unknown southern land) より).その後の歴史に重要な契機となったのは,1770年に Captain Cook (1728--79) が Endeavour 号でオーストラリアの海岸を航行したときだった.Cook はこの地のイギリスの領有を宣言し,New South Wales と名づけた.1788年,11隻からなる最初のイギリス囚人船団 the First Fleet が Arthur Phillip 船長の指揮のもと Botany Bay に投錨した.ただし,上陸したのは天然の良港とみなされた Port Jackson (現在の Sydney)である.この日,1月26日は Australia Day として知られることになる.

この最初の千人ほどの人々とともに,Sydney は流刑地としての歩みを始めた.19世紀半ばには13万人もの囚人がオーストラリアに送られ,1850年にはオーストラリア全人口は40万人に達し,1900年には400万人へと急増した(現在の人口は約2千万人).この急増は,1851年に始まったゴールドラッシュに負っている.移民の大多数がイギリス諸島出身者であり,とりわけロンドンとアイルランドからの移民が多かったため,オーストラリア英語にはこれらの英語方言の特徴が色濃く残っており,かつ国内の方言差が僅少である.この言語的均一性は,アメリカやカナダと比してすら著しい(「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1]) を参照).

1940年代までは,オーストラリアのメディアでは RP (Received Pronunciation) が広く用いられていた.しかし,それ以降,南西太平洋の強国としての台頭と相まって,オーストラリア英語が自立 (autonomy) を獲得してきた.Australian National Dictionary, Macquarie Dictionary, Australian Oxford Dictionary の出版も,自国意識を高めることになった.その一方で,ここ数十年間は,間太平洋の関係を反映して,オーストラリア英語にアメリカ英語の影響が,特に語彙の面で,顕著に見られるようになってきた.第2次世界大戦後には,南欧,東欧,アジアなどの非英語国からの移民も増加し,こうした移民たちがオーストラリア英語の民族的変種を生み出すことに貢献している.

オーストラリア英語の特徴は,主として語彙に見られる.植民者や土着民との接触を通じて,オーストラリア特有の動物や文化の項目について多くの語彙が加えられてきた.オーストラリアに起源を有する語彙項目や語彙は1万を超えるといわれるが,いくつかを列挙してみよう.dinkum (genuine, right), ocker (the archetypal uncultivated Australian man), sheila (girl), beaut (beautiful), arvo (afternoon), tinnie (a can of beer), barbie (barbecue), bush (uncultivated expanse of land remote from settlement), esky (portable icebox), footpath (pavement), g'day (good day), lay-by (buying an article on time payment), outback (remote, sparsely inhabited Australian hinterland), walkabout (a period of wandering as a nomad), weekender (a holiday cottage).

発音の特徴の一端については,「#402. Southern Hemisphere Shift」 ([2010-06-03-1]) を参照.オーストラリアにおける言語事情については,Ethnologue より Australia を参照.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2013-09-11 Wed

■ #1598. kilometre の強勢位置をめぐるオーストラリアでの論争 [pronunciation][stress][australian_english]

英語には,[2010-08-28-1]や[2011-06-05-1]で一覧したように,発音の揺れを示す語が多い.同様に強勢位置の揺れも頻繁で,「#321. controversy over controversy」 ([2010-03-14-1]) や「#366. Caribbean の綴字と発音」 ([2010-04-28-1]) などに見られるように,どちらが正しい発音かを巡って議論に発展することすらある.今日は,かつてオーストラリアで政治問題にまで発展し,議会に持ち込まれた kilometer の強勢位置を巡る論争を紹介する.

1972年,オーストラリアでは23年ぶりに労働党が自由党保守政権に代わって政治の主導権を握った.政権運営に慣れていない労働党は,内部での指導権争いを許したが,とりわけホイットラム総理大臣とカメロン科学技術大臣との間に生じた確執の原因が何ともおもしろい.科学技術(用語)の守護者を辞任するカメロンが,総理大臣の kilómetre との発音が間違っているとして,公開で論争を仕掛けたのである.カメロン曰く,「オーストラリアはメートル法を早々と採用した先進国であり,総理大臣が誤った kilómetre などという発音を続けているというのは恥ずかしいことである.私は,教育大臣に対しても正しい kílometre を徹底するように要請するつもりだし,郵便大臣に対してもラジオやテレビを通して国民に正しい発音を教えることを求めるつもりだ.」

ここまで非難されては,ホイットラム総理大臣も黙ってはいない.何しろ,彼はかつてギリシア語学・哲学を教えていた学者である.徹底的に文献を調査して反論した.英語の metre はギリシア語 metron に遡るという語源の云々かんぬん,それが後にフランス語の影響を受けることになったという語史的背景,強勢の位置は penult に含まれる母音が長母音か短母音かによって決まるという規則,その後世界で最初にメートル法を採用したペルシャのゲリラ兵は metre のつく語にはきまって antepenult に強勢を置いたこと等々を主張した.もちろん,論争の発端もホイットラムの応戦の内容も,多分に政治的な色彩を含んだものであり,言語学的な観点からはそれほど有意味とは思えない.アクセント問題が政争に利用されたと解釈すべきだろう.ホイットラムは,一見すると言語学的なこれらの主張のかたわら,さすがは文化多元主義を積極的に推し進めた首相とだけあって,政治的な主張も忘れていない.「オーストラリアの将来を担う子供たちといっても出身母国はさまざまである.たとえばイタリア人,ギリシャ人,チモール人などはいずれも母国語でメーターとつくことばには,うしろから三番目の母音にアクセントを置いている」 (堀,p. 89).

さて,この問題は,Australian Broadcasting Corporation (ABC) と,さらにはイギリスの BBC を巻き込んだ論争に発展した.放送局は,総理大臣のような kilómetre も一部に出てきているが,正式には科学技術大臣の kílometre が正しいという判断に至った.なお,カメロンは強勢位置の論争には勝ったわけが,後にスキャンダルに巻き込まれ政争には負けることになった.人々は,母音の長短に引っかけて "Short or long---it is still a kilometre." と嘲ったとのことである.

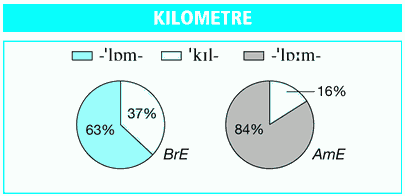

では,実際のところ,kilometre の強勢の現状はどうなのだろうか.LPD によると,次のような記述と Preference polls の結果が示されている.

On the analogy of ˈcentiˌmetre, ˈmilliˌmetre, it is clear that the stressing ˈkiloˌmetre is logical and might be expected to predominate. Nevertheless, it does not. Preference polls, British English: -ˈlɒm- 63%, ˈkɪl- 37%; American English: -ˈlɑːm- 84%, ˈkɪl- 16% -ˈlɒm- 57%.

いまだに kílometre を正当とする保守的な論者もいるが,英米ともにホイットラム総理大臣型の kilómetre のほうが優勢ということになる.この発音は barómetre, speedóometre, thermómetre などからの類推だろうと考えられる.語の初出は1810年だが,AmE ではそのすぐ後から kilómetre が記録されており,いまや歴史の長い発音といってもよい.

・ 堀 武昭 『オーストラリア A to Z』 丸善〈丸善ライブラリー〉,1993年.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2010-06-03 Thu

■ #402. Southern Hemisphere Shift [gvs][vowel][language_change][new_zealand_english][australian_english][south_africa]

[2010-05-28-1]の記事で米国の北部都市で起こっている短母音の体系的推移である Northern Cities Shift に触れた.NCS は非常に稀な短母音推移の例として英語史的な意義を付与されることがあるが,実のところ体系的な短母音推移は英語の他の変種でも起こっている.例えば Australian English ( AusE ), New Zealand English ( NZE ), South African English ( SAE ) の主要変種に共通して生じている短母音推移 ( Southern Hemisphere Shift ) が挙げられる.SHS では,以下のような連鎖的な推移 ( chain shift ) が認められる.

/æ/ -> /e/ -> /ɪ/ -> /i/ or /ə/

/ɪ/ が推移する先は,AusE では /i/,NZE では /ə/ になるという差異はあるが,全体として南半球としてまとめてよい程度に共通している.電話口で父親を出してくれと言われて父親に受話器を渡すとき,Here's Dad というところが He's dead の発音になってしまうので注意が必要である.

個人的な体験としては,しばらく New Zealand に滞在していたときに,bread が /brɪd/ あるいは /bri:d/ とすら発音されているのにとまどった.パンのことを言っているのだと気付くまでにしばらくかかった.また,滞在先にいた小学生に Sega のテレビゲームを一緒にやろうと誘われているのを cigar と聞き違えて,何か麻薬の誘いだろうかと驚いたこともある.

英語史上に有名な,長母音に生じた大母音推移 Great Vowel Shift ([2009-11-18-1]) の陰で,短母音系列の推移は目立たない.確かに長母音に比べると安定しているのは確かなようだが,標準的な変種から一歩離れてみてみると NCS や SHS の例がみられる.稀な単母音推移として NCS や SHS に付与される英語史上の意義というのも,どの変種を英語史の代表選手と考えるかによって価値が変わってくる相対的な意義であることを確認しておく必要があるだろう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 108--09.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow