hellog〜英語史ブログ / 2014-06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014-06-30 Mon

■ #1890. 歳とともに言葉遣いは変わる [age_grading][generative_grammar][language_change][terminology]

人の言葉遣いは,一生の中でも変化する.世の中の言葉遣いが変化すれば個人もそれに応じて変化するということは,誰しも私的に体験している通りである.新語や死語などの語彙の盛衰はいうに及ばず,発音,語法,文法の変化にも気づかないうちに応じている.生成理論などでは,個人の文法は一度習得されると生涯固定され,文法変化は次世代の子供による異分析を通じてのみ起こりうると考えられているが,実際の言語運用においては,社会で進行している言語変化は,確かに個人の言語に反映されている.世の中で通時的に言語変化が進んでいるのであれば,同じタイミングで通時的に生きている話者がそれを受容し,自らの言葉遣いに反映するというのは,自然の成り行きだろう.

しかし,上記の意味とは異なる意味で,「歳とともに言葉遣いは変わる」ことがある.例えば,世の中で通時的に起こっている言語変化とは直接には関係せずに,歳とともに使用語彙が変化するということは,みな経験があるだろう.幼児期には幼児期に特有の話し方が,修学期には修学期を特徴づける言葉遣いが,社会人になれば社会人らしい表現が,中高年になれば中高年にふさわしいものの言い方がある.個人は,歳とともにその年代にふさわしい言葉遣いを身につけてゆく.このパターンは,世の中の通時的な言語変化に順応して生涯のなかで言葉遣いを変化させてゆくのと異なり,通常,毎世代繰り返されるものであり,成長とともに起こる変化である.これを社会言語学では age-grading と呼んでいる.この概念と用語について,2点引用しよう.

age-grading A phenomenon in which speakers in a community gradually alter their speech habits as they get older, and where this change is repeated in every generation. It has been shown, for example, that in some speech communities it is normal for speakers to modify their language in the direction of the acrolect as they approach middle-age, and then to revert to less prestigious speech patterns after they reach retirement age. Age-grading is something that has to be checked for in apparent-time studies of linguistic change to ensure that false conclusions are not being drawn from linguistic differences between generations. (Trudgill 6)

. . . it is a well attested fact that particularly young speakers use specific linguistic features as identity markers, but give them up in later life. That is, instead of keeping their way of speaking as they grow older, thereby slowly replacing the variants used by the speakers of the previous generations, they themselves grow out of their earlier way of speaking. (Schendl 75)

Wardhaugh (200-01) に述べられているカナダ英語における age-grading の例を挙げよう.カナダの Ontario 南部と Toronto では,子供たちはアルファベットの最後の文字を,アメリカ発の未就学児向けのテレビ番組の影響で "zee" と発音するが,成人に達すると "zed" へとカナダ化する.これは何世代にもわたって繰り返されており,典型的な age-grading の例といえる.

また,小学生の言語は,何世紀ものあいだ受け継がれてきた保守的な形態に満ちていると一般に言われる.古くから伝わる数え方や遊び用語などが連綿と生き続けているのである.また,青年期には自分の世代と数歳上の先輩たちの世代との差別化をはかり,革新的な言葉遣いを生み出す傾向が,いつの時代にも見られる.成人期になると,仕事上の目的,また "linguistic market-place" の圧力のもとで,多かれ少なかれ標準的な形態を用いる傾向が生じるともいわれる (Hudson 14--16) .このように,年代別の言語的振る舞いは,時代に関わらずある種の傾向を示す.

東 (91--92) より,「#1529. なぜ女性は言語的に保守的なのか (3)」 ([2013-07-04-1]) で簡単に触れた age-grading について引用する.

さまざまな社会で,年齢と言語のバリエーションの関係が研究されているが,おもしろい発見の1つは,どの社会階級のグループについてもいえるのだが,思春期(あるいはもう少し若い)年代の若者は社会的に低くみられているバリエーションを大人よりも頻繁に好んで使う傾向があるということであり,これは covert prestige (潜在的権威)と呼ばれている.〔中略〕別な言い方をすれば,年齢が上がるにつれて,社会的に低いと考えられている文法使用は少なくなっていくということになる(これは age grading とよばれている).

各年齢層には社会的にその層にふさわしいと考えられている振る舞いが期待され,人々は概ねそれに従って社会生活を営んでいる.この振る舞いのなかには,当然,言葉遣いも含まれており,これが age-grading の駆動力となっているのだろう.

関連して,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) も参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2014-06-29 Sun

■ #1889. AAVE における動詞現在形の -s (2) [verb][inflection][aave][nptr][3pp][3sp]

「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) に引き続いての話題.AAVE で3単現の -s が脱落する傾向について「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) でも述べたが,この脱落傾向を記述することはまったく単純ではない.AAVE といっても一枚岩ではなく,地域によって異なるし,何よりも個人差が大きいといわれる.脱落するかしないかのパラメータは複数存在し,それぞれの効き具合も変異する.

例えば,Schneider (100) は,いくつかの先行研究を参照して3単現の -s の脱落のパーセンテージをまとめている.Harlem の青年集団の調査で42--100% (平均すると 63%),Detroit の下流労働者階級の調査で71.4%,5歳児の調査で72.5%,Oakland の下流階級の女性の調査で57.7%,Washington, D. C. の子供の調査で84%,Washington, D. C. の下流階級の調査で65.3%,下流階級の説教師の調査で17--78%,Maryland の学生の調査で83.3%などである.-s の脱落が支配的であることは確かだが,一方で,大雑把にいって3回に1回は -s が現われているということでもあり,脱落が規則的であるということはできない.

AAVE における(3単現の -s のみならず)動詞現在形の -s に関する従来の研究では,様々な(社会)言語学的なパラメータが提起されてきた.標準英語に見られるような数・人称の条件はもとより,be 動詞の is が複数に用いられる現象との関与,標準英語の規範への遵守の程度,dialect mixture (「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) を参照),イギリス諸方言の歴史的な影響など,様々である.

様々なパラメータのなかで Bailey et al. がとりわけ目を付けたのが,主語が代名詞 (PRO) か名詞句 (NP) かの区別である.先行研究では,Appalachian English, Alabama White English, Samaná, Scotch-Irish English, black and white folk speech in Texas など,AAVE に限らず南部の白人変種やイギリス変種でも,この基準が作用していること,すなわち現在形で NP 主語が PRO 主語よりも -s を好んで選択することが指摘されていた.この傾向は,「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) で触れた,いわゆる "Northern Personal Pronoun Rule" ("Northern Present Tense Rule") の効果と類似している.Bailey et al. は,この "NP/PRO constraint" が 1472--88年にロンドンの羊毛商一家が残した書簡集 the Cely Letters や17--18世紀のイギリス人航海士たちの用いた "Ship English" にみられることを指摘したうえで,量的な比較調査を通じて,同じ効果が現代の AAVE の諸変種にも受け継がれていることを示唆している.Bailey et al. (298) は,"NP/PRO constraint" だけできれいに記述できるほど単純な問題ではないと強調しながらも,望みをもって次のように締めくくっている.

By examining data from EME and looking at parallels in present-day black and white vernaculars, we have shown that the NP/PRO constraint is a powerful one that has affected English for quite some time and that currently affects a wide range of processes. Although it is important to stress that this constraint does not account for all of the variation in the present tense verb paradigms of the black and white vernaculars in the South (for instance, -s used to mark historical present), it does play a major role in a number of previously unconnected phenomena.

・ Schneider, Edgar W. "The Origin of the Verbal -s in Black English." American Speech 58 (1983): 99--113.

・ Bailey, Guy, Natalie Maynor, and Patricia Cukor-Avila. "Variation in Subject-Verb Concord in Early Modern English." Language Variation and Change 1 (1989): 285--300.

2014-06-28 Sat

■ #1888. 英語の性を自然性と呼ぶことについて [gender][sociolinguistics][emode][personification][terminology]

昨日の記事「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1]) で,英語史における「文法性から自然性への変化」を考える際に関与するのは,grammatical gender, lexical gender, referential gender の3種であると述べた.しかし,これは正確な言い方ではないかもしれない.そこには social gender もしっかりと関与している,という批判を受けるかもしれない.Curzan は,英語史で前提とされている「文法性から自然性への変化」という謂いの不正確さを指摘している.

自然性 (natural gender) という用語が通常意味しているのは,語の性は,それが指示している対象の生物学的な性 (biological sex) と一致するということである.例えば,girl という語は人の女性を指示対象とするので,語としての性も feminine であり,father という語は人の男性を指示対象とするので,語としての性も masculine となる,といった具合である.また,book の指示対象は男性でも女性でもないので,語としての性は neuter であり,person の指示対象は男女いずれを指すかについて中立的なので,語としては common gender といわれる.このように,自然性の考え方は単純であり,一見すると問題はないように思われる.昨日導入した用語を使えば,自然性とは,referential gender がそのまま lexical gender に反映されたものと言い換えることができそうだ.

しかし,Curzan は「自然性」のこのような短絡的なとらえ方に疑問を呈している.Curzan は,Joschua Poole, William Bullokar, Alexander Gil, Ben Jonson など初期近代英語の文法家たちの著作には,擬人性への言及が多いことを指摘している.例えば,Jonson は,1640年の The English Grammar で,Angels, Men, Starres, Moneth's, Winds, Planets は男性とし,I'lands, Countries, Cities, ship は女性とした.また,Horses, Dogges は典型的に男性,Eagles, Hawkess などの Fowles は典型的に女性とした (Curzan 566) .このような擬人性は当然ながら純粋な自然性とは質の異なる性であり,当時社会的に共有されていたある種の世界観,先入観,性差を反映しているように思われる.換言すれば,これらの擬人性の例は,当時の social gender がそのまま lexical gender に反映されたものではないか.

上の議論を踏まえると,近代英語期には確立していたとされるいわゆる「自然性」は,実際には (1) 伝統的な理解通り,referential gender (biological sex) がそのまま lexical gender に反映されたものと,(2) social gender が lexical gender に反映されたもの,の2種類の gender が融合したもの,言うなれば "lexical gender based on referential and social genders" ではないか.この長い言い回しを避けるためのショートカットとして「自然性」あるいは "natural gender" と呼ぶのであれば,それはそれでよいかもしれないが,伝統的に理解されている「自然性」あるいは "natural gender" とは内容が大きく異なっていることには注意したい.

Curzan (570--71) の文章を引用する.

The Early Modern English gender system has traditionally been treated as biologically "natural", which it is in many respects: male human beings are of the masculine gender, females of the feminine, and most inanimates of the neuter. But these early grammarians explicitly describe how the constraints of the natural gender system can be broken by the use of the masculine or feminine for certain inanimate nouns. Their categories construct the masculine as representing the "male sex and that of the male kind" and the feminine as the "female sex and that of the female kind", and clearly various inanimates fall into these gendered "kinds". Personification, residual confusion, and classical allegory are not sufficient explanations, as many scholars now recognize in discussions of similar fluctuation in the Modern English gender system. An alternative explanation is that what the early grammarians label "kind" is synonymous with what today is labeled "gender"; in other words, "kind" refers to the socially constructed attributes assigned to a given sex.

この議論に基づくならば,英語史における性の変化の潮流は,より正確には,「grammatical gender から natural gender へ」ではなく「grammatical gender から lexical gender based on referential and social gender へ」ということになるだろうか.

英語における擬人性については,関連して「#1517. 擬人性」 ([2013-06-22-1]),「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]),「#890. 人工頭脳系 acronym は女性名が多い?」 ([2011-10-04-1]),「#852. 船や国名を受ける代名詞 she (1)」 ([2011-08-27-1]) 及び「#853. 船や国名を受ける代名詞 she (2)」 ([2011-08-28-1]),「#854. 船や国名を受ける代名詞 she (3)」 ([2011-08-29-1]) も参照.

・ Curzan, Anne. "Gender Categories in Early English Grammars: Their Message in the Modern Grammarian." Gender in Grammar and Cognition. Ed. Barbara Unterbeck et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 561--76.

2014-06-27 Fri

■ #1887. 言語における性を考える際の4つの視点 [gender][gender_difference][terminology][sociolinguistics][semantics][singular_they]

「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) で,Hellinger and Bussmann の著書を参照した.そこで,言語における性の見方を整理したが,とりわけ感心したのが,性を話題にするときに数種類の性を区別すべきだという知見である.具体的には grammatical gender, lexical gender, referential gender, social gender の4種を区別する必要がある.以下,Hellinger and Bussmann (7--11) を参照しながら概説する.

言語における性という場合に,まず思い浮かぶのは grammatical gender だろう.古英語では男性・女性・中性の3性があり,すべての名詞が原則的にはいずれかの性に割り振られていた.名詞のクラスの一種として,通常は2?3種類ほどが区別され,統語的な一致を伴うなどの特徴がある.The World Atlas of Language Structures Online より Number of Genders, Sex-based and Non-sex-based Gender Systems, Systems of Gender Assignment などで世界の言語の分布を見渡しても,性というカテゴリーは,印欧語族などの特定の語族に限定されず,世界各地に点在している.

次に,lexical gender という区分がある.言語外の属性である自然性や生物学的性を参照するが,本質的には語彙的・意味的に規定される性である.例えば,father と mother は,それぞれ [+male] と [+female] という意味素性をもち,"gender-specific" な語とされる.一方で,citizen, patient, individual などにおいて,lexical gender は "gender-indefinite" あるいは "gender-neutral" とされる.gender-specific な語は,代名詞で受けるときに he あるいは she が意味素性にしたがって選択されるのが普通である.grammatical gender と lexical gender はたいてい一致するが,ドイツ語 Individuum (n), Person (f) のように両者が一致しないものも散見される.このような場合,常にそうというわけではないが,代名詞の選択は grammatical gender によってなされる.

3つ目は,referential gender である.これは,ある語が現実世界で指示する対象の生物学的性である.例えば,先に挙げたドイツ語 Person は grammatical gender は女性,lexical gender は性不定だが,この語が実際の文脈においてある男性を指示していれば,referential gender は男性ということになる.同様に,ドイツ語で Mädchaen für alles "girl for everything" (何でも屋,便利屋)は男性についても用いられるが,その場合 Mädchaen は grammatical gender は中性,lexical gender は女性,referential gender は男性ということになる.これを代名詞で受ける際には,grammatical gender による場合と referential gender による場合がある.

最後に,social gender とは,社会的な役割・特性として負わされる男女の二分法である.人を表わす名詞,特に職業に関わる名詞は,男女いずれかの social gender を負わされていることが多い.例えば英米では,lawyer, surgeon, scientist はしばしば男性であることが期待され,secretary, nurse, schoolteacher は女性であることが期待される.一方,pedestrian, consumer, patient などの一般的な名詞は,代名詞 he で照応することが伝統的な慣習であることから,その social gender は男性であると解釈できる.social gender には,その社会における性のステレオタイプがよく表わされる.

英語史における言語上の性の話題としては,文法性の消失という問題がある.文法性が自然性へ置換されたというような場合に関与するのは,grammatical gender, lexical gender, referential gender の3種だろう.一方,generic 'he' や singular they の問題が関係するのは,lexical gender, referential gender, social gender の3種だろう.ともに「言語の性」にまつわる問題だが,注目する「性」は異なっているということになる.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2014-06-26 Thu

■ #1886. AAVE の分岐仮説 [aave][sociolinguistics][language_change][speed_of_change][ame][variety][sapir-whorf_hypothesis]

昨日の記事「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) で,AAVE の特徴と起源に関する考え方を整理した.もし変種間の言語的な差異はその話者集団の社会的な差異に対応すると考えることができるのであれば,アメリカで主として黒人の用いる AAVE と主として白人の用いる Standard English により近い変種との言語的な差異は,アメリカの黒人社会と白人社会の差異を表わしているとみることができる.差異とは見方によっては乖離ともとらえられ,その大小は社会的,政治的,イデオロギー的,人種的な含意をもつことになる.

Creolist Hypothesis は,元来標準変種から大きく乖離していたクレオール語が,脱クレオール化 (decreolization) の過程を通じて標準変種に近づいてきたと仮定している.つまり,両変種(そして含意では両変種の話者集団)の歴史は合流 (convergence) の方向を示してきたという解釈になる.一方,Anglicist Hypothesis は,イギリス諸方言がアメリカにもたらされ,黒人変種と白人変種という大きな2つの流れへと分岐し,現在に至るまでその分岐状態が保たれているのだとする.つまり,両変種(そして含意では両変種の話者集団)の歴史は分岐 (divergence) の方向を示してきたという解釈になる.

では,現在のアメリカ社会において,言語的にはどちらの潮流が観察されるのだろうか.現在生じていることを客観的に判断することは常に難しいが,黒人変種と白人変種は分岐する方向にあると唱える "divergence hypothesis" が論争の的となっている.Trudgill (60) の説明を引用する.

Research carried out in the 1990s appears to suggest that, even if AAVE is descended from an English-based Creole which has, over the centuries, come to resemble more and more closely the English spoken by other Americans, this process has now begun to swing into reverse. The suggestion is that AAVE and white dialects of English are currently beginning to grow apart. In other words, changes are taking place in white dialects which are not occurring in AAVE, and vice versa. Quite naturally, this hypothesis has aroused considerable attention in the United States because, if true, it would provide a dramatic reflection of the racially divided nature of American society. The implication is that these linguistic divergences are taking place because of a lack of integration between black and white communities in the USA, particularly in urban areas.

具体的な事例を挙げれば,Philadelphia などでは白人変種では二重母音 [aɪ] > [əɪ] の変化が進行中だが,同じ都市の黒人変種にはこれが生じていない.一方,AAVE では未来結果相を表わす be done 構文 (ex. I'll be done killed that motherfucker if he tries to lay a hand on my kid again.) が独自に発達してきているが,白人変種には反映されていない.

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に舞い戻ってしまうが,言語と社会の関係がどの程度直接的であるかを判断することがたやすくないことを考えれば,言語問題を即社会問題化しようとする傾向には慎重でなければならないだろう.特にアメリカでは,この話題は政治問題,人種問題,イデオロギー問題へと化しやすい.客観的な言語学の観点から,2つの変種の言語変化の潮流を見極める態度が必要である.言うは易し,ではあるが.

通時言語学における divergence と convergence については,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) および「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-25 Wed

■ #1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題 [aave][creole][pidgin][sociolinguistics][ame][caribbean][syntax][be][aspect][inflection][3sp][variety][existential_sentence]

「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) と「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で取り上げたが,AAVE (African American Vernacular English) とはアメリカ英語の1変種としてのいわゆる黒人英語 (Black English) を指す."Black" よりも "African-American" の呼称がふさわしいのは肌の色よりも歴史的な起源に焦点を当てるほうが適切であるから,"Vernacular English" の呼称がふさわしいのは,標準英語 (Standard English) に対して非標準英語 (Non-Standard English or Substandard English) と呼ぶのはいたずらに優劣が含意されてしまうからである.言語学的には AAVE という名称が定着している.

AAVE には,文法項目に限っても,標準英語に見られない特徴が多く認められる.全体としては,(主として白人によって話される)アメリカ南部方言や,カリブ海沿岸の英語を基とするクレオール諸語と近い特徴を示すといわれる.一方,イギリス諸方言に起源をもつと考えるのがより妥当な文法項目もある.具体的には以下に示すが,概ねこのような事情から,AAVE の文法的特徴とその起源を巡って2つの説が対立している.現在,アメリカ英語の変種に関する論争としては,最大の注目を集めている話題の1つといってよい.

1つ目の仮説は Creolist Hypothesis と呼ばれる.英語と西アフリカの諸言語とが混交した結果として生まれたクレオール語,あるいはそこから派生した英語変種が,AAVE の起源であるという説だ.これが後に標準英語との接触を保つなかで,徐々に標準英語へと近づいてきた,つまり脱クレオール化 (decreolization) してきたと考えられている.この説によると,アメリカ南部方言が AAVE と類似しているのは,後者が前者に影響を与えたからだと論じられる.AAVE に特徴的な語彙項目のなかには,voodoo (ブードゥー教), pinto (棺), goober (ピーナッツ)など西アフリカ諸語に由来するものも多く,この仮説への追い風となっている.

2つ目の仮説は Anglicist Hypothesis と呼ばれる.AAVE の特徴の起源はイギリス諸島からもたらされた英語諸変種にあるという説である.アメリカで黒人変種と白人変種が異なるのは,300年にわたる歴史のなかでそれぞれが独自の言語変化を遂げたからであり,かつ両変種の相互の接触が比較的少なかったからである.奴隷制の廃止後に南部の黒人が北部へ移民したあと,北部の都市では黒人変種と白人変種との差異が際だって意識され,それぞれ民族変種としてとらえられるようになった.

このように2つの仮説は鋭く対立しているが,起源を巡る論争で注目を浴びている AAVE の主たる文法的特徴を7点挙げよう.

(1) 3単現の -s の欠如.AAVE 話者の多くは,he go, it come, she like など -s のない形態を使用する.英語を基とするピジン語やクレオール語に同じ現象がみられるという点では Creolist Hypothesis に有利だが,一方でイングランドの East Anglia 方言でも同じ特徴がみられるという点では Anglicist Hypothesis にも見込みがある.関連して「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) も参照.

(2) 現在形における連結詞 (copula) の be の欠如.She real nice. They out there. He not American. If you good, you going to heaven. のような構文.連結詞の省略は,多くの言語でみられるが,とりわけカリブ海のクレオール語に典型的であるという点が Creolist Hypothesis の主張点である.イギリス諸方言には一切みられない特徴であり,この点では Anglicist Hypothesis は支持されない.

(3) 不変の be.標準変種のように,is, am, are などと人称変化せず,常に定形 be をとる.He usually be around. Sometime she be fighting. Sometime when they do it, most of the problems always be wrong. She be nice and happy. They sometimes be incomplete. など.(2) の連結詞の be の欠如と矛盾するようにもみえるが,be が用いられるのは習慣相 (habitual aspect) を表わすときであり,be 欠如の非習慣相とは対立する.不変の be 自体は他の英語変種にもみられるが,それが習慣相を担っているというのは AAVE に特有である.He busy right now. と Sometime he be busy. は相に関して文法的に対立しており,この対立を標準英語で表現するならば,He's busy right now. と Sometimes he's busy. のように副詞(句)を用いざるをえない.クレオール語では時制 (tense) よりも相 (aspect) を文法カテゴリーとして優先させることが多いため,不変の be は Creolist Hypothesis にとって有利な材料といわれる.相についていえば,AAVE では,ほかにも標準英語的な I have talked. I had talked. といった相に加え,完了を明示する I done talked. や遠過去を明示する I been talked. のような相もみられる.

(4) 等位節の2つ目の構造において助動詞のみを省略する傾向.標準英語では We were eating --- and drinking too. のように2つ目の節では we are をまるごと省略するのが普通だが,AAVE では多くのクレオール語と同様に are だけを省略し,We was eatin' --- an' we drinkin', too. とするのが普通である.

(5) 間接疑問文における主語と動詞の倒置.I asked Mary where did she go. や I want to know did he come last night. など.

(6) 存在文 (existential_sentence) に there ではなく it を用いる.It's a boy in my class name Joey. や It ain't no heaven for you to go to. など.

(7) 否定助動詞の前置.平叙文として平叙文のイントネーションで,Doesn't nobody know that it's a God. Cant't nobody do nothing about it. Wasn't nothing wrong with that. など.

1980年代までの学界においては Creolist Hypothesis が優勢だった.しかし,新たな事実が知られるようになるにつれ,すべてが Creolist Hypothesis で解決できるわけではないことが明らかになってきた.例えば,初期の AAVE を携えてアメリカ国外へ移住した集団の末裔が Nova Scotia (Canada) や Samaná (Dominican Republic) で現在も話している変種は,その初期の AAVE の特徴を多く保存していることが予想されるが,不変の be などの決定的な特徴を欠いている.これは,問題の AAVE 的な特徴が,AAVE の初期から備わっていたものではなく,比較的新しく獲得されたものではないかという新説を生み出した.

また,do を otherwise として用いる語法が AAVE にあるが,イングランドの East Anglia 方言にも同じ語法があり,これが起源であると考えざるをえない.AAVE の Dat's a thing dat's got to be handled just so, do it'll kill you. と East Anglia 方言の You lot must have moved it, do I wouldn't have fell in. を比較されたい.

現段階で妥当と思われる考え方は,Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis は全面的に対立する仮説ではなく,組み合わせてとらえるべきだということである.それぞれの仮説によってしか合理的に説明されない特徴もあれば,両者ともに説明原理となりうるような特徴もある.また,いずれの説明も実際には関与していないような特徴もあるかもしれない.単純な二者択一に帰してしまうことは,むしろ問題だろう.

以上,Trudgill (51--60) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2014-06-23 Mon

■ #1883. 言語における性,その問題点の概観 [gender][gender_difference][category][agreement][personal_pronoun][title][address_term][political_correctness][sociolinguistics][language_planning]

言語と性 (gender) を巡る諸問題について,本ブログでは gender や gender_difference の記事で考察してきた.そのなかには,文法性 (grammatical gender) という範疇 (category) ,統語上の一致 (agreement) ,人称代名詞 (personal_pronoun) の指示対象など,形式的・言語学的な問題もあれば,性差に関する political_correctness,Miss/Mrs./Ms. などの称号 (title) ,談話の男女差,女性の言語変化への関与など,文化的・社会言語学的な問題もある.言語における性の問題はこのように広い領域を覆っている.

このように広すぎて見通しが利かない分野だという印象をもっていたのだが,Hellinger and Bussmann 編 Gender across Languages の序章を読んで,頭がクリアになった.章節立て (1) を眺めるだけでも,この領域の覆う範囲がおよそ理解できるような,すぐれた構成となっている.

1. Aims and scope of "Gender across languages"

2. Gender classes as a special case of noun classes

2.1 Classifier languages

2.2 Noun class languages

3. Categories of gender

3.1 Grammatical gender

3.2 Lexical gender

3.3 Referential gender

3.4 "False generics": Generic masculines and male generics

3.5 Social gender

4. Gender-related structures

4.1 Word-formation

4.2 Agreement

4.3 Pronominalization

4.4 Coordination

5. Gender-related messages

5.1 Address terms

5.2 Idiomatic expressions and proverbs

5.3 Female and male discourse

6. Language change and language reform

7. Conclusion

この著書は "Gender across languages" と題する研究プロジェクトの一環として出版されたものだが,そのプロジェクトの主たる関心を5点にまとめると以下のようになる (Hellinger and Bussmann 2) .

(1) 注目する言語は文法性をもっているか.もっているならば,一致,等位,代名詞化,語形成などにおける体系的な特徴は何か.

(2) 文法性がない言語ならば,女性限定,男性限定,あるいは性不定の人物を指示するのにどのような方法があるか.

(3) 中立的な文脈で人を指すときに男性がデフォルトであるような表現を用いるなどの非対称性が見られるか.

(4) 性差に関わる社会文化的な階層やステレオタイプを表わす慣用句,比喩,ことわざなどがあるか.

(5) 性差と言語の変異・変化はどのように関わっているか.言語改革についてはどうか.

編者たちは,言語における性は,形式言語学上の問題にとどまらず,社会言語学的な含意のある問題であることを強く主張している.大きな視点を与えてくれる良書と読んだ.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2014-06-22 Sun

■ #1882. move と prove にかつて見られた前母音とその影響 [french][loan_word][vowel][spelling][conjugation][paradigm][analogy]

中英語には,現代英語の move や prove に対して <meven> や <preven> のように語幹に前母音字 <e> の現われる綴字が一般的に行われていた.これが後に <o> に取って代わられることになるのだが,その背景を少々探ってみた.

move も prove はフランス借用語であり,現代フランス語ではそれぞれ mouvoir と prouver に対応する.prouver は直説法現在の人称変化を通じて語幹母音が変わらないが,mouvoir は人称に応じて前母音 <eu> と後母音 <ou> の間で変異する.同じ変異を示す mourir, vouloir とともに活用表を掲げよう.

| mouvoir (動かす) | mourir (死ぬ) | vouloir (望む) | |

| 1st sg. | je meus | je meurs | je veux |

| 2nd sg. | tu meus | tu meurs | tu veux |

| 3rd sg. | il meut | il meurt | il veut |

| 1st pl. | nous mouvons | nous mourons | nous voulons |

| 2nd pl. | vous mouvez | vous mourez | vous voulez |

| 3rd pl. | ils meuvent | ils meurent | ils veulent |

複数1・2人称では後母音 <ou> が現われ,その他の人称では前母音 <eu> が現われていることがわかる.フランス語史では,語幹に強勢が落ちない場合には歴史的な後母音が保たれ,語幹に強勢が落ちる場合には前母音化したと説明される.英語へは,先の2語について後者の前母音化した語幹が借用され,中英語を通じて優勢となったようである.関連して,people と popular の語幹母音(字)も比較対照されたい.

一方,本来の後母音を示す形態も並んで行われており,これが近代英語以降に一般化することになった.その過程は種々に説明されているようだが,詳らかにしないのでここで立ち入ることはできない.

現代英語では前母音を示す形態は廃用となって久しいが,かつての前母音と後母音の変異が遠く影響を及ぼしている可能性のある現象が1つある.prove の過去分詞形として規則的な proved と不規則的な proven があり得るが,後者の16世紀初頭における初出はかつての前母音を示す preve と関わりがあるかもしれないのだ.元来この動詞の活用は,借用語らしく規則的(弱変化)だった.ところが,不規則(強変化)な活用を示す cleave -- clove -- cloven や weave -- wove -- woven からの類推により,原形 preve に対して過去分詞 proven が現われたとされる.この類推が機能し得たとするならば,それは原形 preve が cleave や weave と同じ前母音を示したからであると考えられ,この前母音をもつ変異形が過去分詞の革新形 proven を生み出すきっかけとなったということができる.

現在,過去分詞 proven は特にアメリカ英語やスコットランド英語で広く使われており,とりわけ受動態の構文で他変種へも使用が拡がっているといわれる.

2014-06-21 Sat

■ #1881. 接尾辞 -ee の起源と発展 (2) [suffix][pde_language_change][lexicology][statistics][oed][productivity][agentive_suffix]

昨日の記事「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) に続き,当該接尾辞の現代英語にかけての質的な変化および量的な発展について,Isozaki に拠りながら考える.

Isozaki は,OED ほかの参考資料に当たり,現代英語から500を超える -ee 語を収集した.そして,これらを初出年代,統語・意味の種別,語幹の語源により分析し,後期近代英語から現代英語にかけての潮流を2点突き止めた.昨日の記事の終わりで述べた,(1) ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,および (2) standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていること,の2つである.

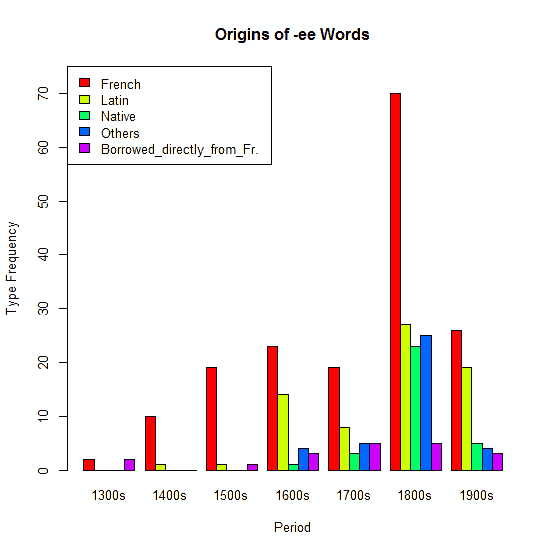

(1) については,OED を用いた調査結果をグラフ化すると以下のようになる (Isozaki 7) .

フランス語幹に接続する傾向が一貫して強いことは明らかである.しかし,本来語幹に接続する語例が後期近代より現われてきたことは注目に値する.なお,19世紀の爆発期の後で20世紀が地味に見えるのは,OED の語彙収録の特徴によるところが大きいかもしれない.

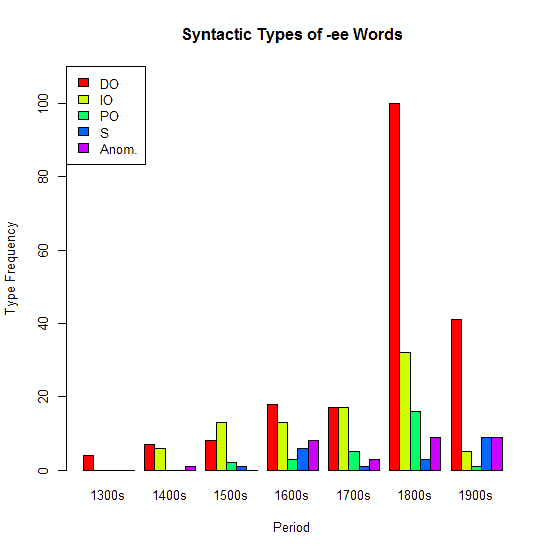

次に (2) についてだが,同じく OED を用いて,統語(意味)的な観点から分類した結果は以下の通りである (Isozaki 6) .グラフのなかで,DO は動詞の直接目的語,IO は間接目的語,PO は前置詞目的語,S は主語,Anom. は動詞とは直接に関係しない変則的なものである.

従来型の DO タイプが常に優勢であり続けていることが顕著であり,S タイプの拡張は特に目立たないようにみえる.しかし,OED を離れて,1900--2005年の種々の本や参考図書での出現を考慮に入れると,DO が117例,IO が23例,PO が4例,S が32例,Anom. が18例と,S (主語タイプ)の伸張が示唆される (Isozaki 6) .

-ee 語は臨時語的な使われ方が多いと想像され,使用域の一般化も進んでいるように思われる.今後は語用論的な調査も必要となってくるかもしれない.接辞の生産性 (productivity) という観点からも,アンテナを張っておきたい話題である.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

2014-06-20 Fri

■ #1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1) [suffix][loan_word][french][register][anglo-norman][law_french][etymology][-ate][agentive_suffix][french_influence_on_grammar]

emplóyer (雇い主)に対して employée (雇われている人)というペアはよく知られている.appóinter/appointée, exáminer/examinée, páyer/payée, tráiner/trainée などのペアも同様で,それぞれの組で -er をもつ前者が能動的に動作主を,-ee をもつ後者が受動的に被動作主を表わす.

しかし,absentee (欠席者), escapee (脱走者), patentee (特許権所有者), refugee (避難民), standee (立見客)など,意味的に受け身とは解釈できない例も存在する.実際,standee と stander は同義ではないとしても,少なくとも類義ではある.-ee という接頭辞の働きはどのようなものだろうか.

-er は本来的な接尾辞(古英語 -ere)だが,-ee はフランス語から借用した接尾辞である.フランス語 -é(e) は動詞の過去分詞接尾辞であり,他動詞に接続すれば受け身の意味となった.これ自体はラテン語の第1活用の動詞の過去分詞接辞 -ātus に遡るので,communicatee, dedicatee, educatee, legatee, relocatee などでは同根の2つの接尾辞が付加されていることになる(-ate 接尾辞については,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) や「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) を参照).

接尾辞 -ee の基本的な機能は,動詞語幹から人や有生物を表わす被動作主名詞を作ることである.他の特徴としては,接尾辞 -ee /ˈiː/ に強勢が落ちること,意志性の欠如という意味上の制約があること,法律用語として用いられる傾向が強いこと,などが挙げられる.法律という使用域 (register) についていえば,Anglo-Norman の法律用語 apelour/apelé から英語に入った appellor/appellee (上訴人/被上訴人)などのペアが嚆矢となり,後期中英語以降,基体の語源にかかわらず -or (or -er) と -ee による法律用語ペアが続々と生まれた.

被動作主とひとくくりにいっても,統語的には基体の動詞の直接目的語,間接目的語,前置詞目的語に相当するもの,さらに主語に相当するものや,動詞とは直接に関連しないものを含めて,様々な種類がある (Isozaki 5--6).examinee は "someone who one examines" で直接目的語に相当,payee は "someone to whom one pays something" で間接目的語に相当,laughee は "someone who one laughs at" で前置詞目的語に相当, standee と attendee は "someone who stands" と "someone who attends something" で主語に相当する.その他,変則的な種類として,amputee は "someone whose limb was amputated" と複雑な統語関係を示し,patentee, redundantee, biographee は名詞や形容詞を基体としてもつ.

この接尾辞について後期近代英語から現代英語へかけての通時的推移をみると,ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていることが指摘される.この潮流については,明日の記事で.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

2014-06-19 Thu

■ #1879. 日本語におけるローマ字の歴史 [alphabet][japanese][writing][grammatology][orthography][romaji][language_planning]

ローマン・アルファベット誕生の歴史については,アルファベットの派生を扱った「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]) の記事で概観してきた.ラテン語を書き表すために発展したローマン・アルファベットは,その後,西ヨーロッパを中心に広がり,さらに世界史の経緯とともにヨーロッパ外へ拡散し,「#1861. 英語アルファベットの単純さ」 ([2014-06-01-1]) も相まって,現在では世界化している(関連して「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1]) を参考).日本語におけるローマ字の使用は室町時代後期に遡るが,これもローマン・アルファベットの世界的拡散の歴史の一コマである.以下,日本語におけるローマ字の歴史を,古藤 (118--24) に拠って要約しよう.

日本に初めてローマ字が伝えられたのは,16世紀後半,室町時代の末である.キリスト教の宣教師とともにもたらされた.1590年(天正18年),イタリア人のワリニャーニ (1539--1609) が島原に活字印刷機をもたらし,それでローマ字による初の書『サントスの御作業の内抜書き』 (1591) を刊行した.続いて,長崎,天草,京都などで数多くのローマ字書きの「キリシタン資料」が出版されることになったが,『ドチリナ・キリシタン(吉利支丹教義)』 (1592) などでは,ポルトガル語の発音に基づいて日本語が表記されており,当時の日本語の発音を知る上で貴重な資料となっている.

続く江戸時代には鎖国が行われ,一時期,ローマ字の普及が妨げられることとなった.その間に,新井白石 (1657--1725) が1708年(宝永5年)に屋久島に漂流したローマ人宣教師シドッチを訊問してローマ字その他の知識を得て,洋語に対して初めて一貫してカタカナを当てた『西洋紀聞』を世に送ったが,日本におけるローマ字の発展に直接は貢献しなかった.江戸時代後期には蘭学が盛んになるとともにオランダ語式のローマ字が用いられ,やがてドイツ語式やフランス語式も現われたが,明治維新のころには英語式が最も優勢となっていた.英語式ローマ字が一般化したのは,1767年(慶応3年)にアメリカの眼科医・宣教師のヘボン (James Curtis Hepburn; 1815--1911) が著わした日本初の和英辞典『和英語林集成』に負うところが大きい.この第3版で採用されたローマ字表記が「ヘボン式(標準式)」の名で広く普及することになった.

明治時代になると,ローマ字を国字にしようという運動が高まったが,英語表記に近いヘボン式(標準式)をよしとせず,日本語表記に特化した「日本式」こそを採用すべしと田中館愛橘 (1856--1952) が提唱するに至り,両派閥の対立が始まった.この対立はその後も長く続くことになり,大正時代には文部省,外務省などがヘボン式を,陸海軍,逓信省などは日本式をそれぞれ支持した.政府は統一を目指して臨時ローマ字調査会を組織し,6年の議論の末,1937年に日本式を基礎にヘボン式を多少取り入れた「訓令式」を公布した.

だが,議論は収まらず,1954年に,政府は第一表(=訓令式)と第二表(=ヘボン式と第一表にもれた日本式)を収録した「ローマ字のつづり方」を訓令として告示することになった.すでに駅名やパスポートの人名に採用されていたヘボン式にも配慮しつつの折衷的な方式だったが,その後,ある程度の承認を得たとはいえるだろう.現在の教育では,ローマ字は小学校4年生で学ぶことになっている.

町の看板にローマ字があふれ(「#1746. 看板表記のローマ字」 ([2014-02-06-1])),コンピュータのローマ字漢字変換が普及し,日本語の国際化も進んでいる現在,新たな観点から日本語におけるローマ字使用の問題を論じる時期が来ているように思われる.

・ 古藤 友子 『日本の文字のふしぎふしぎ』 アリス館,1997年.

2014-06-18 Wed

■ #1878. 国訓,そして記号のリサイクル [kanji][japanese][sign][semiotics]

6月はアユのおいしい季節である.その香ばしさゆえに香魚とも呼ばれ,英語では sweetfish (or ayu) と称する.漢字では「鮎」と書くが,これを「アユ」と読むのはいわゆる国訓(あるいは和訓)であり,中国での字義は別の淡水魚ナマズである.ほかに,中国で「偲ぶ」はツトメル,「萩」はヨモギ,「社」は土神,「串」はツラヌク,「淋」は霖雨を意味し,日本語での意味とは異なっている.近代の「米」(メートル),「瓦」(グラム),「弗」(ドル)もこの類いと考えられる.『日本語学研究事典』 (118) によれば,国訓とは「漢字本来の字義に関係なく,あるいは原義を転用して日本語に当てたもの」で,広い意味で国字の一種と解することができよう.

国訓という術語は日本語における漢字の転用のみに限定されるが,一般的な観点からみると,表意文字の原義の転用という現象は日本語に限定されない.英語を含む印欧諸語を表記するアルファベットはそもそも表音文字なので直接これらの言語から類例を探すことは困難だが,関連する現象はある.「#1823. ローマ数字」 ([2014-04-24-1]) で述べたように,西ギリシア文字のΨ (khi) ,Θ (theta),Φ (phi) の3文字は,エトルリア語やラテン語へ移植されたときに,それぞれ 50, 100, 1000 の数字を表わすのに転用された.また,%は一般的に百分率の記号だが,コンピュータ言語では剰余算の演算子として用いられることがある.国訓と同じではないが,類する現象とはいえるのではないだろうか.

これらに共通しているように思われる特徴は,新たに記号化したい記号内容 (signifié) があるときに,必ずしも新しい記号表現 (signifiant) を作らずにすむという点だ.すでに存在している文字を取り出し,それに新たな意味・機能を担わせてしまうのが簡便である.場合によっては新旧の意味・機能のあいだに衝突や両義性が生じてしまうかもしれないが,たいてい大きな問題とはならず,簡便さのメリットのほうが大きいだろう.新しい語を作るよりも,可能な範囲で既存の語の意味スペースを有効利用するのが便利なのと同じである.

このように考えてくると,国訓とは決して特異な現象ではなく,一般的にみられる記号のリサイクルにすぎないということになる.媒体が文字であれ音声であれ,記号というものは,空間や時間を隔てて異なる言語文化へ移植されると,元の記号内容から逸脱してしまう可能性が十分にある.実際に,意味のズレがしばしば問題となる和製英語(「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1]))は多数あるし,印欧祖語の故地を巡る大論争「ブナ問題」(「#633. beech と印欧語の故郷」 ([2011-01-20-1]))では,beech の意味・指示対象のズレが論点であった.国訓が特別に感じられるのは,記号のリサイクルが文字という次元で生じていること,そして現代世界に表意文字が比較的珍しいことによるのだろう.記号の現象としては,平凡なのかもしれない.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2014-06-17 Tue

■ #1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en [prefix][suffix][morphology]

enlighten 「啓蒙する」という動詞では,基体の light に接頭辞の en- と接尾辞の -en が付加されている.名詞が動詞化している例だが,同じような機能の接辞が2つ付いているのが妙といえば妙である.いずれかのみでも良さそうなものだし,実際に接尾辞 -en のみを付加した lighten という動詞が存在する.これらの接辞はどのように使い分けられているのだろうか.

実は,接頭辞 en- と接尾辞 -en の語源はまったく異なっており,接点がない.接頭辞のほうは,ラテン語の接頭辞 in- に由来し,古フランス語を経由して英語に入った借用接辞である.英語の前置詞 in と究極的には同根で「中へ」を原義とし,「中へ入る」「中へ入れる」という運動が感じられるので,動詞を作る接頭辞として機能し始めたのだろう.名詞の基体につくのが基本だが,形容詞やすでに動詞である基体につくこともある (ex. encase, enchain, encradle, enthrone, enverdure; embus, emtram, enplane; engulf, enmesh; empower, encollar, encourage, enfranchise; embitter, enable, endear, englad, enrich, enslave; enfold, enkindle, enshroud, entame, entangle, entwine, enwrap) .基体が動詞の場合,先に話題にした通り接尾辞 -en をともなっているものがあり,embolden, enfasten, engladden, enlighten のような形態が生じている(廃語になったものとして,encolden, enlengthen, enlessen, enmilden, enquicken, enwiden, enwisen もあり).enclose/inclose, encumber/incumber, enquire/inquire, ensure/ensure など en- と in- の交替する例もあるが,語源的には前者はフランス語形,後者はラテン語形である.

一方,接尾辞 -en は,他動詞を作る古英語の接尾辞 -nian に遡る(例えば,古英語の形容詞 fæst (fast) に対する動詞 fæstnian (fasten)).現在の鼻音は,接尾辞 -nian の最後の -n ではなく最初の -n が残ったものである.末尾の形容詞や名詞の基体につき,「?にする」「?になる」の意を表わす.例として,darken, deepen, harden, sharpen, sicken, soften, sweeten; heighten, lengthen, strengthen; steepen など.接尾辞そのものは上記のように古英語に遡るが,上に挙げた派生語の多くは後期中英語や初期近代英語での類推に基づく語形成の結果である.

2014-06-16 Mon

■ #1876. 言霊信仰 [kotodama][japanese][taboo][sound_symbolism][arbitrariness][semiotics]

言霊(ことだま)とは,言葉に宿る霊力を指し,古代日本人は言葉を神秘的な働きをするものと信じていた.秋山・三好 (19) による説明を引こう.

呪言や呪詞など日常の言葉とは異なる働きをする言葉には,不思議な霊力が宿ると考えられていた.口に出して言い立てた言葉は,そのまま事実として実現され,よい言葉・美しい言葉はサキハヒ(幸)をもたらし,悪い言葉はワザハヒ(禍)をもたらすという,“言”と“事”の同一性が信じられていたのである.こうした言葉に宿る霊力(言霊)に対する信仰を言霊信仰と呼んでいる.

言霊という語は,『万葉集』に3例現われる.

・ そらみつ 倭(やまと)の国は 皇神(すめがみ)の 厳(いつく)しき国 言霊の 幸(さき)はふ国と 語り継ぎ 言ひ継がひけり (巻五・山上憶良の長歌の一部)

・ 言霊の 八十(やそ)の衢(ちまた)に 夕占(ゆうけ)問ふ 占(うら)正(まさ)に告(の)る 妹(いも)はあひ寄らむ (巻十一・柿本人麻呂歌集)

・ 磯城島(しきしま)の 日本(やまと)の国は 言霊の 幸(さきは)ふ国ぞ ま幸(さき)くありこそ (巻十三・柿本人麻呂歌集)

最初と最後の歌は,いずれも遣唐使派遣にかかわる歌であり,「対外的な緊張の中で,国家意識の目ざめとともに〈言霊〉への信仰が自覚された」(秋山・三好,p. 19)とされる.最後の歌を参照して,日本は「言霊の幸ふ国」(言霊の霊妙な働きによって栄える国)と呼ばれることがあるが,実際には言霊への信仰は日本(語)に限らず,古今東西に例がある.むしろ,言語をもつ人類にとって一般的な現象と考えられる.

祝詞,神託,呪文はとりわけ古代社会で重視された言霊信仰の反映であるし,忌詞 (taboo) の慣習と,それによって引き起こされる婉曲語法 (euphemism) の発達は,現代の諸言語にも広く見られる.記号の恣意性 (arbitrariness) への反例として広く観察される音象徴 (sound_symbolism) やオノマトペ (onomatopoeia) ,また古代ギリシアで起こった「#1315. analogist and anomalist controversy (1)」 ([2012-12-02-1]) の論争も,記号とその指示対象とを同一視しようとする傾向と深く関係している.五十音図の並びに深遠な意義があると説く江戸時代の音義説や,ユダヤ教で発展した「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]) などの言葉占いも,言霊信仰の現われである.Ogden and Richards の「#1770. semiotic triangle の底辺が直接につながっているとの誤解」 ([2014-03-02-1]) への警鐘も,人々が「記号=指示対象」と同一視してしまう根強い性向への危機感からであった.言霊信仰は,決して前近代的な慣習ではなく,現代でも息づいている「言語の盲信」である.

言語情報にあふれた現代には,一方で「言語の不信」という問題がある.言語の盲信と不信という問題を意味論や記号論の立場で解決しようとするならば,まずは記号と指示対象との関係を正しく理解することから始める必要があろう.言霊信仰という話題は,この議論に絶好の材料を提供してくれる.

・ 秋山 虔,三好 行雄(編著) 『原色シグマ新日本文学史』 文英堂,2000年.

2014-06-15 Sun

■ #1875. acrostic と折句 [word_play][japanese][acronym][word_play]

acrostic とは,各行頭の文字を綴ると語になる詩や言葉遊びをいう.行末や中間の文字を集める場合もあり,行末のものは telestich とも呼ばれる.『ランダムハウス英和辞典』に掲載されていた acrostic の例を挙げよう.行頭の文字を集めると COMET となる.

Composed of vapors, shining bright,

Of wondrous size, yet harmless light.

Men view thee as a burning ball,

Expecting soon to see thee fall

To this world, kill us all. (R. Blackwell)

西洋では,acrostic はギリシャ神話の巫女 Sibyl (シビュラ)の神託のなかに初めて現われ,ギリシア人の間で流行したという.中世ヨーロッパにも伝わり,現在でも言語遊戯として親しまれている.OED によると,英語における acrostic という語の最初期(16世紀後半)の例は,Sibyl への言及を含む文だ.

1587 Sir P. Sidney & A. Golding tr. P. de Mornay Trewnesse Christian Relig. xxxii. 591 Cicero..maketh mention of Sibils Acrosticke [Fr. l'Acrostiche de la Sybille], that is to say, of certeyne verses of hirs whose first letters made the name of that King.

現在,acrostic は暗記に用いられることがある.例えばト音記号の五線譜上の音を覚えるのに,"Every Good Boy Deserves Favour" の頭文字を利用する方法などがある (Crystal 116) .

日本語では,和歌・俳句・川柳などに使われる同様の様式として,折句(おりく)がある.その源流は在原業平の『伊勢物語』に詠まれた「かきつばた」を折り込んだ和歌「から衣きつつなれにし妻しあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ」にあり,江戸時代には雑俳様式として流行し,五七五各句に折り込む三字折や七七各句に折り込む二字折など様々な種類が現われた.さらに手の込んだ,行頭音と行末音を折り込んだ沓冠(くつかぶり) (=double acrostic) という様式もある.以下は,吉田兼好の作品で,「米(よね)たまへ銭(ぜに)も欲し」と読める.

よもすずし

ねざめのかりほ

たまくらも

ま袖も秋に

へだてなきかぜ

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2014-06-14 Sat

■ #1874. 高頻度語の語義の保守性 [semantics][semantic_change][frequency][speed_of_change]

高頻度語は形態的に保守的だということは,よくいわれる.頻度と変化しやすさとの間に相関関係があるらしいことは,最近でも「#1864. ら抜き言葉と頻度効果」 ([2014-06-04-1]) で取り上げ,その記事の冒頭にもいくつかの記事へのリンクを張った (##694,1091,1239,1242,1243,1265,1286,1287,1864) .高頻度語はたいてい日常的な基礎語でもあることから,この問題は基礎語彙の保守性という問題にも通じる.実際,「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) は,基礎語彙の保守性を前提とした仮説だった.

語という記号 (sign) や形態という記号表現 (signifiant) について頻度と保守性の関係が指摘されるのならば,記号のもう1つの側面である記号内容 (signifié),すなわち意味についても同様の関係が指摘されてもよいはずだ.高頻度の意味であれば,変化しにくいといえるのではないか.Stern (185) は,高頻度語の語義の保守性に触れている.

It is well known that the most common words of a language retain most tenaciously old and otherwise discarded forms and inflections. It is reasonable to assume that a strong tradition has similar effects on meanings. Note, however, that the retention of one or more old meanings is no obstacle to the acquisition of new ones: frequency is only a conservative factor for already established meanings.

高頻度の語義をもつ語はそれ自体が高頻度であり,日常的な基礎語である確率が高く,全体として保守的だろうとは予想される.しかし,なるほど Stern の述べる通り,その高頻度の語義は保守的だとしても,その語に比喩的・派生的な語義が新たに付加されることが妨げられるわけではない.むしろ,多くの場合,基礎語は多義である.

Stern の言うように,形態についても意味についても,高頻度と保守性との相関関係は等しく認められるように思われる.しかし,1つ大きな違いがある.形態の変化を論じる場合には,新形が旧形に取って代わる過程,あるいは少なくとも両形が variants として並び立つ状況が前提とされる.一応のところ 各々の variant は明確に区別される.しかし,意味の変化を論じる場合には,新しい語義が古い語義を必ずしも置き換えるのではなく,その上に累積されてゆくことが多い.新旧 variants の置換や並立というよりは,それらが多義として積み重なっていく過程である.形態の保守性と意味の保守性は,この違いを意識しながら理解しておく必要があるだろう.関連して,「#1692. 意味と形態の関係」 ([2013-12-14-1]) の第3引用を参照されたい.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-13 Fri

■ #1873. Stern による意味変化の7分類 [semantics][semantic_change][causation]

「#1756. 意味変化の法則,らしきもの?」 ([2014-02-16-1]),「#1863. Stern による語の意味を決定づける3要素」 ([2014-06-03-1]),「#1862. Stern による言語の4つの機能」 ([2014-06-02-1]) で,意味と意味変化について考察した Stern の見解を紹介してきた.Stern (165--76) は意味変化の分類をも手がけ,7種類の分類を提案した.

A. External Causes Class I. Substitution.

B. Linguistic Causes

I. Shift of Verbal Relation

a. Class II. Analogy.

b. Class III. Shortening.

II. Shift of Referential Relation

a. Class IV. Nomination.

b. Class V. (Regular) Transfer.

III. Shift of Subjective Relation

a. Class VI. Permutation.

b. Class VII. Adequation.

Class I (Substitution) は,外部的,非言語的な要因による意味変化である.しばしば技術や文化の発展が関わっており,例えば ship や to travel は,近代的な乗り物が発明される前と後とでは,指示対象 (referent) が異なっている.意味変化そのものとみなすよりは,指示対象の変化に伴う意味の変更といったほうが適切かもしれない.

Class II (Analogy) は,例えば副詞 fast が「しっかりと」から「速く」へとたどった意味変化が,類推により対応する形容詞 fast へも影響し,形容詞 fast も「速い」の語義を獲得したという事例が挙げられる.意図的,非意図的の両方があり得る.話者主体.

Class III (Shortening) は,private soldier の省略形として private が用いれるようなケースで,結果として private の意味や機能が変化したことになる.意図的,非意図的の両方があり得る.話者主体.

Class IV (Nomination) は,いわゆる暗喩,換喩,提喩などを含む転義だが,とりわけ詩人などが意図的(ときに恣意的)に行う臨時的な転義を指す.話者主体.

Class V ((Regular) Transfer) は,意図的な転義を表わす Nomination に対して,非意図的な転義を指す.しかし,意図の有無が判然としないケースもある.話者主体.

Class VI (Permutation) は,count one's beads という「句」において,元来 beads は祈りを意味したが,祈りの回数を数えるのにロザリオの数珠玉をもってしたことから,beads が数珠玉そのものを意味するようになった.count one's beads は,両義に解釈できるという点で曖昧ではあるが,祈りながら数珠玉を数えている状況全体を指示対象としているという特徴がある.非意図的.聞き手も多く関与する.

Class VII (Adequation) は,元来動物の角を表わす horn という「語」が,(材質を問わない)角笛を意味するようになった例が挙げられる.指示対象自体は変化していないので Substitution ではなく,指示対象の使用目的に関する話者の理解が変化した点が特徴的である.非意図的.聞き手も多く関与する.

Stern の7分類は,(1) 言語外的か内的か,(2) 言語手段,指示対象,主観のいずれに関わるか,(3) 意図的か非意図的か,(4) 主たる参与者か話者のみか聞き手も含むか,といった複数の基準を重ね合わせたものである.1つのモデルとしてとらえておきたい.

関連して,「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]) や「#1109. 意味変化の原因の分類」 ([2012-05-10-1]) も参照.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-12 Thu

■ #1872. Constant Rate Hypothesis [speed_of_change][lexical_diffusion][neogrammarian][do-periphrasis][generative_grammar][schedule_of_language_change]

言語変化の進行する速度や経路については,古典的な neogrammarian hypothesis や lexical_diffusion などの仮説が唱えられてきた.これらと関連はするが,異なる角度から言語変化のスケジュールに光を当てている仮説として,Kroch による "Constant Rate Hypothesis" がある.この仮説は Kroch のいくつかの論文で言及されているが,1989年の論文より,同仮説を説明した部分を2カ所抜粋しよう.

. . . change seems to proceed at the same rate in all contexts. Contexts change together because they are merely surface manifestations of a single underlying change in grammar. Differences in frequency of use of a new form across contexts reflect functional and stylistic factors, which are constant across time and independent of grammar. (Kroch 199)

. . . when one grammatical option replaces another with which it is in competition across a set of linguistic contexts, the rate of replacement, properly measured, is the same in all of them. The contexts generally differ from one another at each period in the degree to which they favor the spreading form, but they do not differ in the rate at which the form spreads. (Kroch 200)

Kroch は,この論文で主として迂言的 do (do-periphrasis) を扱った.この問題は本ブログでも何度か取り上げてきたが,とりわけ「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]) で紹介した Ellegård の研究が影響力を持ち続けている.そこでグラフに示したように,迂言的 do は異なる統語環境を縫うように分布を拡げてきた.ここで注目すべきは,いずれの統語環境に対応する曲線も,概ね似通ったパターンを示すことだ.細かい違いを無視するならば,迂言的 do の革新は,すべての統語環境において "constant rate" で進行したとも言えるのではないか.これが,Kroch の主張である.

さらに Kroch は,ある時点において言語的革新が各々の統語環境に浸透した度合いは異なっているのは,環境ごとに個別に関与する機能的,文体的要因ゆえであり,当該の言語変化そのもののスケジュールは,同じタイミングで一定のパターンを示すという仮説を唱えている.生成文法の枠組みで論じる Kroch にとって,統語的な変化とは基底にある規則の変化であり(「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) を参照),その変化が関連する統語環境の全体へ同時に浸透するというのは自然だと考えている.同論文では,迂言的 do の発展ほか,have got が have を置換する過程,ポルトガル語の所有名詞句における定冠詞の使用の増加,フランス語における動詞第2の位置の規則の消失といった史的変化が,同じ Constant Rate Hypothesis のもとで論じられている.

なお,Constant Rate Hypothesis という名称は,やや誤解を招く気味がある."constant" とは各々の統語環境を表わす曲線が互いに同じパターンを描くという意味での "constant" であり,S字曲線に対して右肩上がりの直線を描く(傾きが常に一定)という意味での "constant" ではない.したがって,Constant Rate Hypothesis とS字曲線は矛盾するものではない.むしろ,Kroch は概ね言語変化のスケジュールとしてのS字曲線を認めているようである.

・ Kroch, Anthony S. "Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change." Language Variation and Change 1 (1989): 199--244.

・ Ellegård, A. The Auxiliary Do. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1953.

2014-06-11 Wed

■ #1871. 言語と人種 [race][language_myth][indo-european][comparative_linguistics][evolution][origin_of_language][ethnic_group]

言語に関する根強い俗説の1つに,「言語=人種」というものがある.この俗説を葬り去るには,一言で足りる.すなわち,言語は後天的であり,人種は先天的である,と言えば済む(なお,ここでの「言語」とは,ヒトの言語能力という意味での「言語」ではなく,母語として習得される個別の「言語」である).しかし,人々の意識のなかでは,しばしばこの2つは分かち難く結びつけられており,それほど簡単には葬り去ることはできない.

過去には,言語と人種の同一視により,関連する多くの誤解が生まれてきた.例えば,19世紀にはインド・ヨーロッパ語 (the Indo-European) という言語学上の用語が,人種的な含意をもって用いられた.インド・ヨーロッパ語とは(比較)言語学上の構築物にすぎないにもかかわらず,数千年前にその祖語を話していた人間集団が,すなわちインド・ヨーロッパ人(種)であるという神話が生み出され,言語と人種とが結びつけられた.祖語の故地を探る試みが,すなわちその話者集団の起源を探る試みであると解釈され,彼らの最も正統な後継者がドイツ民族であるとか,何々人であるとかいう議論が起こった.20世紀ドイツのナチズムにおいても,ゲルマン語こそインド・ヨーロッパ語族の首長であり,ゲルマン民族こそインド・ヨーロッパ人種の代表者であるとして,言語と人種の強烈な同一視がみられた.

しかし,この俗説の誤っていることは,様々な形で確認できる.インド・ヨーロッパ語族で考えれば,西ヨーロッパのドイツ人と東インドのベンガル人は,それぞれ親戚関係にあるドイツ語とベンガル語を話しているとはいえ,人種として近いはずだと信じる者はいないだろう.また,一般論で考えても,どんな人種であれヒトとして生まれたのであれば,生まれ落ちた環境にしたがって,どんな言語でも習得することができるということを疑う者はいないだろう.

このように少し考えれば分かることなのだが,だからといって簡単には崩壊しないのが俗説というものである.例えば,ルーマニア人はルーマニア語というロマンス系の言語を話すので,ラテン系の人種に違いないというような考え方が根強く抱かれている.実際にDNAを調査したらどのような結果が出るかはわからないが,ルーマニア人は人種的には少なくともスペイン人やポルトガル人などと関係づけられるのと同程度,あるいはそれ以上に,近隣のスラヴ人などとも関係づけられるのではないだろうか.何世紀もの間,近隣の人々と混交してきたはずなので,このように予想したとしてもまったく驚くべきことではないのだが,根強い俗説が邪魔をする.

言語学の専門的な領域ですら,この根強い信念は影を落とす.現在,言語の起源を巡る主流派の意見では,言語の起源は,約数十万年前のホモ・サピエンスの出現とホモ・サピエンスその後の発達・展開と関連づけられて論じられることが多い.人種がいまだそれほど拡散していないと時代という前提での議論であるとはしても,はたしてこれは件の俗説に陥っていないと言い切れるだろうか.

関連して,Trudgill (43--44) の議論も参照されたい.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-10 Tue

■ #1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ [bible][hel_education][basic_english]

「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1]) に引き続き,時代別ヴァージョンで聖書の節を読み比べてみる.寺澤盾先生の『聖書でたどる英語の歴史』の第6章で「創世記」2:18--25 の箇所が,新共同訳,NRSV, KJ, Wycl, OEH の5ヴァージョン間で比較されている.これを基にして,2つの現代版聖書を追加し,全体として7ヴァージョンでの比較が可能となるように,パラレル・テキストを造ってみた.追加した2ヴァージョンは,平易な米口語訳で知られる Good News Translation (BibleGateway.com より)と,基礎語彙のみを用いた Basic English 版(The Holy Bible --- Bible in Basic English より)である.聖書の各版については,「#1709. 主要英訳聖書年表」 ([2013-12-31-1]) を参照されたい.

Gen. 2:18

| 新共同訳 | 主なる神は言われた.「人が独りでいるのは良くない.彼に合う助ける者を造ろう.」 |

| NRSV | Then the LORD God said, "It is not good that the man should be alone; I will make him a helper as his partner." |

| Good News Bible | Then the Lord God said, "It is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him." |

| Basic English | And the Lord God said, It is not good for the man to be by himself: I will make one like himself as a help to him |

| KJ | And the LORD God said, "It is not good that the man should be alone: I will make him an helpe meet for him." |

| Wycl | And the Lord God seide, "It is not good that a man be aloone, make we to hym an help lijk to hym silf." |

| OEH | God cwæð ēac swylce, "Nis nā gōd ðisum men āna tō wunigenne; uton wyrcean him sumne fultum tō his gelīcnysse." |

Gen. 2:19

| 新共同訳 | 主なる神は,野のあらゆる獣,空のあらゆる鳥を土で形づくり,人のところへ持って来て,人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた.人が呼ぶと,それはすべて,生き物の名となった. |

| NRSV | So out of the ground the LORD God formed every animal of the field and every bird of the air, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called every living creature, that was its name. |

| Good News Bible | So he took some soil from the ground and formed all the animals and all the birds. Then he brought them to the man to see what he would name them; and that is how they all got their names. |

| Basic English | And from the earth the Lord God made every beast of the field and every bird of the air, and took them to the man to see what names he would give them: and whatever name he gave to any living thing, that was its name. |

| KJ | And out of ye ground the LORD God formed euery beast of the field, and euery foule of the aire; and brought them vnto Adam, to see what he would call them: and whatsoeuer Adam called euery liuing creature, that was the name thereof. |

| Wycl | Therfor whanne alle lyuynge beestis of erthe, and alle the volatils of heuene weren formed of erthe, the Lord God brouȝte tho to Adam, that he schulde se what he schulde clepe tho; for al thing that Adam clepide of lyuynge soule, thilke is the name therof. |

| OEH | God sōðlīce gelǣdde ðā nȳtenu, ðe hē of eorðan gescēop, and ðǣre lyfte fugelas tō Adame, ðæt hē forescēawode hū hē hī gecȳgde. Sōðlīce ǣlc libbende nȳten, swā swā Adam hit gecȳgde, swā is his nama. |

Gen. 2:20

| 新共同訳 | 人はあらゆる家畜,空の鳥,野のあらゆる獣に名を付けたが,自分に合う助ける者は見つけることができなかった. |

| NRSV | The man gave names to all cattle, and to the birds of the air, and to every animal of the field; but for the man there was not found a helper as his partner. |

| Good News Bible | So the man named all the birds and all the animals; but not one of them was a suitable companion to help him. |

| Basic English | And the man gave names to all cattle and to the birds of the air and to every beast of the field; but Adam had no one like himself as a help. |

| KJ | And Adam gaue names to all cattell, and to the foule of the aire, and to euery beast of the fielde: but for Adam there was not found an helpe meete for him. |

| Wycl | And Adam clepide bi her names alle lyuynge thingis, and alle volatils, and alle vnresonable beestis of erthe. Forsothe to Adam was not foundun an helpere lijk hym. |

| OEH | And Adam ðā genamode ealle nȳtenu heora naman, and ealle fugelas and ealle wildēor. Adam sōðlīce ne gemētte ðā gȳt nānne fultum his gelīcan. |

Gen. 2:21

| 新共同訳 | 主なる神はそこで,人を深い眠りに落とされた.人が眠り込むと,あばら骨の一部を抜き取り,その跡を肉でふさがれた. |

| NRSV | So the LORD God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then he took one of his ribs and closed up its place with flesh. |

| Good News Bible | Then the Lord God made the man fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took out one of the man's ribs and closed up the flesh. |

| Basic English | And the Lord God sent a deep sleep on the man, and took one of the bones from his side while he was sleeping, joining up the flesh again in its place: |

| KJ | And the LORD God caused a deepe sleepe to fall vpon Adam, and hee slept; and he tooke one of his ribs, and closed vp the flesh in stead thereof. |

| Wycl | Therfore the Lord God sente sleep in to Adam, and whanne he slepte, God took oon of hise ribbis, and fillide fleisch for it. |

| OEH | Ðā sende God slǣp on Adam, and ðā ðā hē slēp, ðā genam hē ān rib of his sīdan, and gefylde mid flǣsce ðǣr ðæt rib wæs. |

Gen. 2:22

| 新共同訳 | そして,人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた.主なる神が彼女を人のところを連れて来られると, |

| NRSV | And the rib that the LORD God had taken from the man he made into a woman and brought her to the man. |

| Good News Bible | He formed a woman out of the rib and brought her to him. |

| Basic English | And the bone which the Lord God had taken from the man he made into a woman, and took her to the man. |

| KJ | And the rib which the LORD God had taken from man, made hee a woman, & brought her vnto the man. |

| Wycl | And the Lord God bildide the rib which he hadde take fro Adam in to a womman, and brouȝte hir to Adam. |

| OEH | And geworhte ðæt rib, ðe hē genam of Adame, tō ānum wīfmen and gelǣdde hī tō Adame. |

Gen. 2:23

| 新共同訳 | 人は言った.「ついに,これこそわたしの骨の骨,わたしの肉の肉.これをこそ,女(イシャー)と呼ぼう,まさに,男(イシュ)から取られたものだから.」 |

| NRSV | Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh; this one shall be called Woman, for out of Man this one was taken." |

| Good News Bible | Then the man said, "At last, here is one of my own kind---Bone taken from my bone, and flesh from my flesh. 'Woman' is her name because she was taken out of man." |

| Basic English | And the man said, This is now bone of my bone and flesh of my flesh: let her name be Woman because she was taken out of Man. |

| KJ | And Adam said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shalbe called woman, because shee was taken out of man." |

| Wycl | And Adam seide, "This is now a boon of my boonys, and fleisch of my fleisch; this schal be clepid virago, for she is takun of man." |

| OEH | Adam ðā cwæð, "Ðis is nū bān of mīnum bānum and flǣsc of mīnum flǣsce; bēo hēo gecīged fǣmne, for ðan ðe hēo is of hyre were genumen." |

Gen. 2:24

| 新共同訳 | こういうわけで,男は父母を離れて女と結ばれ,二人は一体となる. |

| NRSV | Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh. |

| Good News Bible | That is why a man leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one. |

| Basic English | For this cause will a man go away from his father and his mother and be joined to his wife; and they will be one flesh. |

| KJ | Therefore shall a man leaue his father and his mother, and shall cleaue vnto his wife: and they shalbe one flesh. |

| Wycl | Wherfor a man schal forsake fadir and modir, and schal cleue to his wijf, and thei schulen be tweyne in o fleisch. |

| OEH | For ðan forlǣt se man fæder and mōdor, and geðēot hine tō his wīfe, and hī bēoð būta on ānum flǣsce. |

Gen. 2:25

| 新共同訳 | 人と妻は二人とも裸であったが,恥ずかしがりはしなかった. |

| NRSV | And the man and his wife were both naked, and were not ashamed. |

| Good News Bible | The man and the woman were both naked, but they were not embarrassed. |

| Basic English | And the man and his wife were without clothing, and they had no sense of shame. |

| KJ | And they were both naked, the man & his wife, and were not ashamed. |

| Wycl | Forsothe euer eithir was nakid, that is, Adam and his wijf, and thei weren not aschamed. |

| OEH | Hī wǣron ðā būta, Adam and his wīf, nacode and him ðæs ne sceamode. |

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2014-06-09 Mon

■ #1869. 日本語における仏教語彙 [japanese][kanji][loan_word][religion][buddhism][lexicology]

宗教の伝来が受け入れ側の言語に著しい影響を及ぼすことについて,「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) で取り上げた.その記事では,日英において顕著な類似点があることを指摘した.ユーラシア大陸の両端で,時をほぼ同じくする6世紀という時期に,それぞれ大陸から仏教とキリスト教が伝わった.各々,漢字とローマ字を受容して本格的な文字文化が始まり,その宗教と関連した種々の文物や語彙が流入した.新宗教は乗り物として機能しており,語彙はそれに乗って,日本とイングランドへ到着したのである.

キリスト教が英語に与えた語彙上の影響については,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) で触れ,日英の語彙史の比較対照は「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]) や「#1049. 英語の多重語と漢字の異なる字音」 ([2012-03-11-1]) で言及した.今回は,日本語における仏教語の受容について取り上げる.以下,『日本語学研究事典』 (407--08) を参照して記す.

6世紀半ばに仏教が伝来すると,以降,多くの仏教語(あるいは仏語)が日本語へ流入した.聖徳太子以後,仏教を振興した上代には「香炉」「蝋燭」「脇息」「高座」「功徳」「供養」などが入り,天台・真言の二宗の栄えた中古には「大徳」「修法」「念誦」「新発意」「持仏」「名号」「数珠」「加持」「精進」「彼岸」「布施」「回向」「出家」,また「道理」「本意」「世界」「世間」「孝養」「懈怠」「道心」「変化」「稀有」「愛敬」「執念」などが見られた.中古から中世にかけては,信仰がいっそう深まり,仏教説話も多く現われ,「諸行無常」「盛者必衰」「煩悩」「衆生」「修行」「三界」「智慧」「過去」,また「発心」「悲願」「勧進」「微塵」「安穏」など300語以上が借用されている.中世から近世にかけては,臨済・曹洞などの禅宗の伝来とともに使用の拡がった「挨拶」「以心伝心」「向上」「到底」「到頭」「端的」「滅却」「毛頭」「行脚」「看経」に加え,「一得一失」「主眼」「自粛」「体得」「打開」「単刀直入」「門外漢」「老婆心」のように日常化したものも多い.また,インドの経論が漢文に音訳された,いわゆる梵語も「閼伽」「伽藍」「娑婆」「卒塔婆」「荼毘」「檀那」のように日本語へ入ってきている.

仏教語はその他多数あるが,以下に『学研 日本語「語源」辞典』に挙げられている仏教語・梵語に由来することばを列挙しよう.借用された時期はまちまちだが,仏教が日本語の語彙や表現に与えてきた影響の甚大さが知られる.

愛敬〔あいきょう〕,挨拶〔あいさつ〕,愛着〔あいちゃく〕,阿吽〔あうん〕,閼伽〔あか〕,悪魔〔あくま〕,阿修羅〔あしゅら〕,痘痕〔あばた〕,尼〔あま〕,行脚〔あんぎゃ〕,安心〔あんしん〕,意識〔いしき〕,以心伝心〔いしんでんしん〕,一大事〔いちだいじ〕,一念発起〔いちねんほっき〕,一蓮托生〔いちれんたくしょう〕,衣鉢〔いはつ〕,因果〔いんが〕,因業〔いんごう〕,引導〔いんどう〕,因縁〔いんねん〕,有為転変〔ういてんぺん〕,有象無象〔うぞうむぞう〕,有頂天〔うちょうてん〕,優曇華〔うどんげ〕,優婆夷・優婆塞〔うばい・うばそく〕,盂蘭盆〔うらぼん〕,雲水〔うんすい〕,会釈〔えしゃく〕,縁起〔えんぎ〕,往生〔おうじょう〕,応用〔おうよう〕,お題目〔おだいもく〕,億劫〔おっくう〕,餓鬼〔がき〕,加持祈祷〔かじきとう〕,呵責〔かしゃく〕,火宅〔かたく〕,我慢〔がまん〕,空念仏〔からねんぶつ〕,伽藍〔がらん〕,迦陵頻伽〔かりょうびんが〕,瓦〔かわら〕,観念〔かんねん〕,甘露〔かんろ〕,伽羅〔きゃら〕,経木〔きょうぎ〕,行住坐臥〔ぎょうじゅうざが〕,苦界〔くがい〕,愚痴〔ぐち〕,功徳〔くどく〕,供養〔くよう〕,庫裏〔くり〕,紅蓮〔ぐれん〕,怪訝〔けげん〕,袈裟〔けさ〕,解脱〔げだつ〕,外道〔げどう〕,玄関〔げんかん〕,香典〔こうでん〕,虚仮〔こけ〕,居士〔こじ〕,後生〔ごしょう〕,乞食〔こつじき〕,御来迎〔ごらいごう〕,御利益〔ごりやく〕,権化〔ごんげ〕,言語道断〔ごんごどうだん〕,金輪際〔こんりんざい〕,散華〔さんげ〕,懺悔〔ざんげ〕,三途の川〔さんずのかわ〕,三昧〔さんまい〕,四苦八苦〔しくはっく〕,獅子身中の虫〔しししんちゅうのむし〕,竹篦返し〔しっぺがえし〕,七宝〔しっぽう〕,慈悲〔じひ〕,娑婆〔しゃば〕,舎利〔しゃり〕,出世〔しゅっせ〕,修羅〔しゅら〕,精進〔しょうじん〕,正念場〔しょうねんば〕,所詮〔しょせん〕,新発意〔しんぼち〕,随喜〔ずいき〕,頭陀袋〔ずだぶくろ〕,世間〔せけん〕,世知〔せち〕,殺生〔せっしょう〕,雪隠〔せっちん〕,刹那〔せつな〕,専念〔せんねん〕,禅問答〔ぜんもんどう〕,相好〔そうごう〕,息災〔そくさい〕,作麼生〔そもさん〕,醍醐味〔だいごみ〕,大衆〔たいしゅう〕,荼毘〔だび〕,他力本願〔たりきほんがん〕,旦那〔だんな〕,断末魔〔だんまつま〕,知恵〔ちえ〕,長広舌〔ちょうこうぜつ〕,長者〔ちょうじゃ〕,爪弾き〔つまはじき〕,道具〔どうぐ〕,堂堂巡り〔どうどうめぐり〕,道楽〔どうらく〕,内緒〔ないしょ〕,南無三〔なむさん〕,奈落〔ならく〕,涅槃〔ねはん〕,拈華微笑〔ねんげみしょう〕,暖簾〔のれん〕,馬鹿〔ばか〕,彼岸〔ひがん〕,比丘・比丘尼〔びく・びくに〕,非業〔ひごう〕,火の車〔ひのくるま〕,不思議〔ふしぎ〕,普請〔ふしん〕,布施〔ふせ〕,分別〔ふんべつ〕,法師〔ほうし〕,坊主〔ぼうず〕,方便〔ほうべん〕,菩提〔ぼだい〕,法螺〔ほら〕,煩悩〔ぼんのう〕,摩訶不思議〔まかふしぎ〕,魔羅〔まら〕,曼荼羅〔まんだら〕,満遍なく〔まんべんなく〕,微塵〔みじん〕,未曾有〔みぞう〕,冥利〔みょうり〕,未来〔みらい〕,無垢〔むく〕,無残〔むざん〕,無常〔むじょう〕,無尽蔵〔むじんぞう〕,冥土〔めいど〕,滅相もない〔めっそうもない〕,滅法〔めっぽう〕,妄想〔もうそう〕,野狐禅〔やこぜん〕,夜叉〔やしゃ〕,唯我独尊〔ゆいがどくそん〕,遊山〔ゆさん〕,律儀〔りちぎ〕,輪廻〔りんね〕,流転〔るてん〕,瑠璃〔るり〕,老婆心〔ろうばしん〕,渡りに船〔わたりにふね〕

上述のとおり,日本では仏教が国民生活に深く浸透したために,仏教語は日本語語彙に広く見られるだけでなく,転義を生じて俗語となったものも多い.英語側でも同様に,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) の語彙・表現リストに見られるように,当初はキリスト教の専門用語として始まったものの,後に専門的な響きを弱め,使用域 (register) を拡げた語 (ex. candle, master, noon, school, verse) も少なくない.この点でも,日英両言語において宗教伝来と語彙史の関連を比較対照することは意義深い.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2014-06-08 Sun

■ #1868. 英語の様々な「群れ」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][deixis][category][fetishism]

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) と関連して,ある文化において注目される事象(顕点)の語彙は細分化される傾向がある,といわれる.例えば,英語の rice に対し,日本語では「こめ」「めし」「白米」「ごはん」「ライス」「もみ」など複数の語が対応するという例がよく引き合いに出される.日本語では魚の名前が細分化されており,魚偏の漢字が多数あることも,日本の魚文化についてを物語っているともいわれる.

しかし,語彙の細分化がその言語文化の顕点を表わす傾向があるということは否定しないが,一方で「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) で取り上げたように,語彙の細分化のすべての例が同様に文化上の重要性を直接に体現しているかというと,そうはならない.文化的に顕著とは特に感じられないにもかかわらず,語彙が細分化されているというケースはある.指示詞について,1単語レベルでいえば,日本語では「これ」「それ」「あれ」の3種類が区別されるが,英語では this と that の2種類のみであり,フランス語では ce 1種類のみである.また,4種類以上を区別する言語も世の中には存在する.この細分化の精度の違いはそれぞれの言語と関連づけらるる文化のなにがしかを反映している,と結論づけることは果たして可能なのだろうか.日本語の米や魚に関する語彙の多さは,日本文化と関連づけることが比較的容易のように思えるが,ものを数える際の「一本」「二足」「三艘」のような助数詞については,どうだろうか.言語と文化の関連性という問題は,単純には処理できない.

私は,どの言語も,その文化に支えられているか否かは別として,何らかの点でフェティシズムをもっていると考えている.言語学の術語を使えば,言語ごとに特定のカテゴリー (「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) を参照)が設定されているともいえる.例えば,多種多様な助数詞や敬語体系をもっている日本語は「数え方フェチ」「敬意フェチ」であり,単数か複数かを明示的に区別する英語(や多くの印欧諸語及びその他の言語)は(少なくとも日本語母語話者から見ると)「数フェチ」である.「かぶる」「着る」「履く」「つける」を区別する日本語は,wear や put on で事足りると感じる英語母語話者からみれば「着衣フェチ」とも映るだろう.もう一度繰り返すが,これらの言語上のフェチが,それぞれ文化上の対応物によって規定されているのかどうかを知ることは,案外と難しい.文化的な支えのない,ただのフェチという可能性も十分にあるのだ.

上に挙げた例はいずれも,英語では1単位だが日本語では複数の単位に対応するというものばかりだった.これでは英語にとって不公平なので,逆の例として日本語の「(人・動物の)群れ」に対応する,英語の多様な表現を挙げてみよう.

a bevy of quails, a cluster of stars, a covey of partridges, a crowd of people, a drove of oxen, a flight of birds, a flock of sheep, a gang of robbers, a group of islands, a herd of deer, a horde of savages, a pack of wolves, a pride of lions, a school of whales, a shoal of fish, a swarm of bees, a throng of ants, a troop of children

他にも和英辞典や類義語辞典を繰れば,多様な表現が見出せるだろう.日本語でも類義語辞典を引けば,「群がり」「公衆」「群衆」「人群れ」「人波」「一群れ」「会衆」「衆人」「人山」「モッブ」「マス」「大衆」などが挙るが,動物の群れについて表現の多様性はない.

語彙細分化の精度の違いは,文化に根ざしているものもあるだろうが,そうでないものもある.それらをひっくるめて,言語とはフェチである,そのようなものであると捉えるのが正確ではないだろうか.

2014-06-07 Sat

■ #1867. May the Queen live long! の語順 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][pragmatics][optative][may]

現代英語には,助動詞 may を用いた祈願の構文がある.「女王万歳」を表わす標題の文のように,「may + 主語 + 動詞」という語順にするのが原則である.現在ではきわめて形式張った構文であり,例えば May you succeed! に対して,口語では I hope you'll succeed. ほどで済ませることが多い.中間的な言い方として,that 節のなかで may を用いる I hope you may succeed. や I wish it may not prove true. や Let us pray that peace may soon return to our troubled land. のような文も見られる.may の祈願(及び呪い)の用法の例を挙げよう.

・ May you be very happy! (ご多幸を祈ります.)

・ May the new year bring you happiness! (よいお年をお迎えください.)

・ May it please your honor! (恐れながら申し上げます.)

・ May he rest in peace! (彼の霊の安らかに眠らんことを.)

・ May you have a long and fruitful marriage. (末永く実りある結婚生活を送られますように.)

・ May all your Christmases be white! (ホワイトクリスマスでありますように.)

・ May I never see the like again! (こんなもの二度と見たくない.)

・ May his evil designs perish! (彼の邪悪な計画がくじかれますように.)

・ May you live to repent it! (今に後悔すればよい.)

・ May you rot in hell! (地獄に落ちろ.)

しかし,上記の語順の原則から逸脱する,Much good may it do you! (それがせいぜいためになりますように.),Long may he reign. (彼が長く統治せんことを.),A merry Play. Which this may prove. (愉快な劇,これがそうあらんことを.)のような例もないわけではない.

歴史的な観点からみると,法助動詞 may の祈願用法は,先立つ時代にその目的で用いられていた接続法動詞の代わりとして発展してきた経緯がある.また,先述の I hope you may succeed. のように,祈願の動詞に後続する that 節における用法からの発達という流れもある.これらの伏流が1500年辺りに合流し,近現代の「祈願の may」が現われた.OED では may, v. 1 の語義12がこの用法に該当するが,初例は16世紀初めのものである.最初期の数例を覗いてみよう.

[1501 in A. W. Reed Early Tudor Drama (1926) 240 Wherfore that it may please your good lordship, the premisses tenderly considered to graunt a Writ of subpena to be directed [etc.].]

1521 Petition in Hereford Munic. MSS (transcript) (O.E.D. Archive) I. ii. 5 Wherefore it may please you to ennacte [etc.; cf. 1582--3 Hereford Munic. MSS (transcript) II. 265 Maye [it] pleas yo(ur)r worshipes to caule].

1570 M. Coulweber in J. W. Burgon Life Gresham II. 360 For so much as I was spoyled by the waye in cominge towards England by the Duke of Alva his frebetters, maye it please the Queenes Majestie [etc.].

it may please . . . や may it please . . . の定型文句ばかりだが,「may + 動詞 + 主語」の語順は必ずしも原則とはなっていないようだ.

その後,倒置構造が一般的になってゆくが,その経緯や理由については詳らかにしない.近現代英語における接続法の残滓が,Suffice it to say . . ., Be that as it may, Come what may などの語順に見られることと何か関係するかもしれない.

Quirk et al. (§3.51) によれば,祈願の用法で前置される may は "pragmatic particle" として機能しているという.3人称に対する命令といわれる Let them come here や Let the world take notice. における文頭の let も同様の語用論的な機能を果たすと論じている.通時的な語用論化という視点からとらえるとおもしろい問題かもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2014-06-06 Fri

■ #1866. put と but の母音 [vowel][pronunciation][scots_english][centralisation]

中尾 (299--301) によれば,[ʊ] > [ʌ] の過程は,早くは15世紀初めから始まり,17世紀半ばには確立した.地域的には Wash の南側に限られ,以北では生じていない(「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) の方言地図を参照).この過程が阻止されたのは,(1) [uː] > [ʊ] の過程が遅れた語彙項目 (ex. stood, foot, good) ,または (2) 唇音 [w, p, b, f] が先行している語彙項目 (ex. wolf, put, bush, full) においてである.しかし,(2) については,17世紀においてもなお [ʊ] ? [ʌ] の揺れが激しく,いずれか一方へと固定しなかった語彙項目も多い.したがって,長引く揺れと遅れた固定化により,音声環境としてはほぼ同一である put と but が異なる母音を示す結果となったと考えられる.put vs but のように非中舌母音と中舌母音の食い違いペアを以下に挙げよう(中尾,p. 301).

・ [wʊ]: wool, wolf, wood, woman, worsted, Worcester, Woolwich, Wolseley, Wolsey, Wolstan, Wolverley

・ [wʌ]: won, wonder, worry

・ [pʊ]: pull, push, put, pulpit, pullet, pudding, puss, pulley, Pulborough, Pulman

・ [pʌ]: puttee, pulse Puck, pug, pun, puff, pulp, punish, impulse, pulmonary

・ [bʊ]: bull, bush, bullet, bushel, bullock, bullion, butcher, ambush, bully, bulwark, bulrush, bullace, bulletin, Bulwer, Boleyn, Bolingbroke

・ [bʌ]: bulb, but, bus, butter, bulk, buffet, bud, budget

・ [fʊ]: full, Fulham, Fulton, fulsome

・ [fʌ]: fulminate, fulgent, fulvous, fun, vulture

put の中舌化については,こぼれ話がある.後期古英語に初出する put の原義は「押す,突く,刺す,打つ」であり,そこから意味が派生して「置く」となったが,ずっと遅れて18世紀になるとスコットランド方言でゴルフ用語としての「パット(軽打)」がまず名詞として現われ,続く19世紀に動詞が現われた.put からの変形とされるが,綴字は <putt> (異綴りで <put> もあり)となり,発音は中舌化した /pʌt/ を示すというのがおもしろい.スコットランドでは上述の中舌化の過程は生じていないので,/pʌt/ の中舌母音は自然発達ではなく,意識的ななにがしかの変形だろう.

関連して,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) も参照.なお,「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1]) で確認されるように,/ʊ/ は現代標準英語では,最も生起頻度の低い短母音音素である.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2014-06-05 Thu

■ #1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか [number][personal_pronoun][honorific][face][politeness][t/v_distinction][solidarity][sobokunagimon]

2人称代名詞 you と thou を巡る英語史上の問題については,多くの記事で取り上げてきた( you thou personal_pronoun を参照).中英語期から初期近代英語期まで見られた敬称の you と親称の thou の使い分けは,「#673. Burnley's you and thou」 ([2011-03-01-1]) で述べたように,細かく規定しようとすると非常に複雑だが,基本ルールとしては,社会的立場が上の者に対しては敬称の you を用いるべし,といえる.ところが,キリスト教徒が神に対して呼びかける場合には,英語では親称の thou を用いるのが慣習である.神のことを社会的立場が上の者と表現するのも妙ではあるが,究極の敬意を示す対象として,敬称の you が予想されそうなところだが,なぜそうならないのだろうか.実は,英語だけの問題ではない.現代のフランス語とドイツ語などを参照すると,やはり神に対して親称の tu, du をそれぞれ用いる慣習がある.

歴史的には,politeness に基づく T/V distinction がいまだ存在しなかった時代,例えば古英語期には,キリスト教のただ一人の神への呼びかけは,当然ながら単数形 thou を用いていたという事実がある.その伝統的な用法を,中英語以降も継続したということはありそうだ.また,唯一神であることを強調するために,単数を明示できる thou が選ばれたという考え方もある.しかし,前代からの伝統とはいえ,T/V distinction が導入され定着した時代の共時的な感覚として,神に対して thou と呼びかけるのは失礼とはまったく思わなかったのだろうか.そんな素朴な疑問がわいてくる.

これに対する1つの解答は,「#1564. face」 ([2013-08-08-1]) で導入した positive face あるいは solidarity-face を立てようとする politeness の考え方である.その記事で「英語に T/V distinction があった時代の親しみの thou と敬いの you は,向きこそ異なれ,いずれも相手の face を尊重する politeness の行為だということになる」と述べたように,親称の thou の使用は,敬称の you の使用とは異なった向きではあるが,同じようにポライトだということである.前者は相手(神)の positive face を立てる行為であり,互いの solidarity を醸成するのに役立つ.神が自分のことを thou と呼び,親しく歩み寄ってくれているのだから,その神の厚意を尊重して受け入れ,こちらからも親しみを込めて thou と呼んで接しよう,という説明になろうか.positive politeness と negative politeness については,Wardhaugh (292) が次のように説明している.

Positive politeness leads to moves to achieve solidarity through offers of friendship, the use of compliments, and informal language use: we treat others as friends and allies, do not impose on them, and never threaten their face. On the other hand, negative politeness leads to deference, apologizing, indirectness, and formality in language use: we adopt a variety of strategies so as to avoid any threats to the face others are presenting to us.

浅田 (19) は,ドイツ語で神を敬称の Sie ではなく親称の du で呼ぶ慣習について,positive politeness という術語を導入せずに,次のように易しく説明している.

たとえば,こんなふうに考えてはどうでしょう.キリスト教を信じている人は,食事の前や寝る前など,日常生活のいろいろな場面で神様にお祈りをします.何かうまくいかないときや,なやんでいるとき,どうしてもかなえたい希望があるときも,神様にお祈りをします.つまり神様は,人々の日常生活の中にいつでもいて,すぐ身近に感じている存在なのではないでしょうか.いつもそばにいて身近だから,「ドゥー」をつかうのだともいえます.

ということは,ドイツ語では「ドゥー」をつかったからといって,敬意を表わしていないことにはならないのです.親しみの表現と尊敬の表現とはぜんぜん関係がなくて,日本語のように,尊敬の表現をつかうと親しみがなくなってしまうなどということはないのです.親しみのある表現をつかって,なおかつ敬意を表わすことができるのが,ドイツ語なのだといえるのではないでしょうか.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ 浅田 秀子 『日本語にはどうして敬語が多いの?』 アリス館,1997年.

2014-06-04 Wed

■ #1864. ら抜き言葉と頻度効果 [frequency][lexical_diffusion][japanese][ranuki][japanese]

言語変化における項目の頻度 (frequency) の役割について,frequency の各記事,とりわけ「#694. 高頻度語と不規則複数」 ([2011-03-22-1]),「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]),「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]),「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」 ([2012-09-21-1]),「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]),「#1286. 形態音韻変化の異なる2種類の動機づけ」 ([2012-11-03-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) で様々に議論してきた.

理論的な扱いとしては Phillips による「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]) に関心を抱いているが,先日,現代日本語(東京共通語)のら抜き言葉 (innovative potential) の拡散を頻度の観点から調査した論文を見つけ,そこで提起されている "Revised Frequency Hypothesis of Analogical Leveling (RFH)" に目を引かれた.

その論文で,著者の Matsuda はこれまでに指摘されてきた様々な言語学的,社会言語学的,文体的な要因がいかに関与的かを量的に明らかにしようとした.考慮されている変数は以下の通りである (12) .

I. Linguistic

1. Length of the stem [measured in mora]

2. Conjugation type of the verb: i-stem/e-stem

3. Conjugation form following the potential suffix: Negative/Others

4. Morphological structure of the preceding stem: Monomorphemic verb/Compound verb/Auxiliary verb/Causative verb

5. Type of clause in which the potential form is embedded:

Main clause

Semi-embedded clause (Adverbial clause/Gerund)

Embedded clause (Quote/Relative clause/Predicate complement clause/Noun complement clause)

II. Social

1. Age

2. Sex

3. Area of residence: Uptown/Downtown

III. Style (taken from Labov & Sankoff, 1988)

Casual (narrative, group, kids, tangent)

Careful (response, language, soapbox, careful)

Matsuda はこれらの変数(の組み合わせ)の効き目を量的に確かめていき,概ね各々がら抜き言葉の革新に関与的であることを示したが,Sex や Area of residence など有意差の出ない変数もあった.そして,これらの分析のあとで,従来の研究では考慮されてこなかった頻度という変数を導入した.Matsuda は,頻度効果というものを考えようとするときに,いったい何の頻度を考慮すればよいのかという本質的な問題に言及している.例えば mirare(ru)/mire(ru) (見られ(る)/見れ(る))の場合には,語幹 mir- の頻度を数えるべきのか,あるいは問題の接辞 -are/-e の頻度を数えるべきなのか.前者であれば,mir- のトークン頻度とタイプ頻度のどちらを問題にすべきなのか.英語の drive--drove など不規則変化動詞に見られる屈折現象を頻度の観点から分析する場合には,屈折した語形そのものの頻度を問題にすればよさそうだが,膠着的な日本語の mir-e(-ru) (見れ(る))の場合には,どの形態素の頻度を数えればよいのだろうか.

以上のような考察を経て,Matsuda は屈折型と膠着型とでは考慮すべき頻度の単位が異なっているのではないかという仮説を唱える.これが上述の "Revised Frequency Hypothesis of Analogical Leveling (RFH)" (24) である.

In analogical leveling, the token frequency of the unit undergoing the leveling and its degree/rate of leveling tend to show an inverse correlation, where the "unit" is defined according to the degree of fusion of the form undergoing the leveling with its neighboring morpheme(s). If the form is highly fused with the neighboring morpheme, the whole (morpheme, form) combination counts as a "unit" whose frequency is to be measured. If it is not, the form alone counts as a "unit," and its own frequency suffices as a correlate of the rate of leveling.

この仮説を採用すれば,今回のら抜き言葉の調査の結果が無理なく解釈できるという.つまり,ら抜き言葉の拡散に対して(反比例的に)関与的な頻度とは,問題の可能を表わす接辞 -are/-e それ自体のトークン頻度であり,前接する動詞語幹のトークン頻度やタイプ頻度ではない,と.

おもしろい仮説のようにも思えるが,素朴な疑問として,頻度の低い接辞だからといって,なぜそれ自身の水平化(ら抜き化)が進むことになるのだろうか.-are にしても -e にしても頻度が低いのであれば,なぜ前者が後者に置換されてゆくことになるのだろうか.

・ Matsuda, Kenjiro. "Dissecting Analogical Leveling Quantitatively: The Case of the Innovative Potential Suffix in Tokyo Japanese." Language Variation and Change 5 (1993): 1--34.

2014-06-03 Tue

■ #1863. Stern による語の意味を決定づける3要素 [semantics]

Stern は語の意味を決定づける要素として3つを挙げている.1つ目は "the objective reference", 2つ目は "the subjective apprehension", 3つ目は "the traditional range" である.それぞれ,指示対象そのものの特性,話し手や聞き手がそれをどのように捉えているか,社会慣習としての有効範囲を表わす.別の観点からいえば,昨日の記事「#1862. Stern による言語の4つの機能」 ([2014-06-02-1]) で挙げた Stern の言語の4機能のうちの最初の3つ,symbolic, expressive, communicative の機能にそれぞれ対応するといえる.Stern (43--44) に直接説明してもらおう.

We have found, in the first place, that the objective reference is an indispensable element in any meaning, and that the qualitative characteristics of meaning are conditioned by the actual characteristics of the referent which the word is employed to denote. This factor conditions the symbolic function of the word.

We have found, secondly, that the meaning of a word is determined also by the subject's apprehension of the referent that the word is employed to denote, that is to say, the subject's thoughts and feelings with regard to the referent. This factor conditions the expressive function of the word.

We have found, thirdly, that the traditional range of a word serves to discriminate its meaning from concomitant elements of mental content, or mental context. The meaning of a word in speech normally lies within its range. This factor conditions the communicative function of the word.

語の意味を決定づける3要素というこの提案が魅力的なのは,第1,第2の要素がすぐれて心理学的なものであるのに対して,第3の要素は,伝統や社会慣習など,すぐれて社会言語学的な概念に関係するものである点だ.意味論が,部分的ではあるが心理学から脱却し,自らの居場所を(社会)言語学のなかへ引き戻しているかのような感がある.

続けて Stern (45) は,上記の説を踏まえて,語の意味を次のように定義している.少なくとも作業仮説として評価できる定義である.

The meaning of a word --- in actual speech -- is identical with those elements of the user's (speaker's or hearer's) subjective apprehension of the referent denoted by the word, which he apprehends as expressed by it.

Stern の立場は,Ogden and Richards の立場とそれほど隔たっていないように思われる.後者については,「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]),「#1777. Ogden and Richards による The Canons of Symbolism」 ([2014-03-09-1]),「#1782. 意味の意味」 ([2014-03-14-1]) を参照.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-02 Mon

■ #1862. Stern による言語の4つの機能 [function_of_language][semantic_change]

Stern (21) は「#1776. Ogden and Richards による言語の5つの機能」 ([2014-03-08-1]) を部分的に批判しながらも,彼らの全体的な主張には同調しつつ,言語の最も重要な機能は,ある目的・効果を達成することであると考えている.Stern は,言語の諸機能間の相互関係については未詳としながらも,この "effective function" に特別な地位を与えている.

The effective function must, I think, be the most important of the primary functions, for if, for instance, the words I am writing here are to have the intended effect on the readers, they must (1) symbolize certain referents, i. e., the topic which I am discussing; (2) express my views of it, and (3) communicate this to the readers; only if these three functions are filled, can speech (4) perform its effective function, which is thus founded on the others. (Stern 20--21)

[2014-03-08-1]の記事に示した Ogden and Richards の諸機能の分類でいえば,およそ (i) が Stern の (1) に相当し,(ii), (iii) が (2) に相当し,(iv) が (3), (4) に相当するということになろう.いずれにせよ,指示対象 (referent),話し手 (addresser),聞き手 (addressee) の言語行動に関わる3者それぞれに働きかける3機能とまとめてよいだろう.関連して,「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) および「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) の記事を参照されたい.

3者3機能ということでいえば,Stern (21) が脚注で参照している心理学者 Karl Bühler も,上記におよそ対応する言語の3機能を唱えている.Bühler によれば,その3つとは Kundgabe "expression", Auslösung (release), Darstellung (description) である.それぞれ,Stern の "expressive", "purposive", "symbolic" 機能に相当する.

Stern にせよ Ogden and Richards にせよ Bühler にせよ,言語とは「指示対象に相当する語を複数並べ,そこに自らの思いを託しながら相手に伝え,相手を動かす」ための道具ということになる.どんな言語分析もある種の言語観に基づいているとするならば,言語の機能をどう考えるかという問題は,すべての言語分析者にとって最重要の課題といえるだろう.

より一般的に知られている言語の諸機能については「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) や「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) を参照されたい.また,Jakobson への批判および言語の諸機能の分類への一般的な反論としては,「#1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判」 ([2012-10-07-1]) をどうぞ.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-01 Sun

■ #1861. 英語アルファベットの単純さ [writing][grammatology][alphabet][orthography][diacritical_mark]

「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]) でアルファベットの派生を見てきた.通常の系統図ではローマン・アルファベットあるいはラテン文字以降の派生は省略されることが多いが,実際には英語アルファベット,フランス語アルファベット,ドイツ語アルファベットなど言語ごとに区別されてゆくし,英語でも古英語アルファベット,中英語アルファベット,現代英語アルファベットはそれぞれ異なる.

これらの様々な派生アルファベットのなかでも,現代英語アルファベットは文字体系としては非常に単純な部類に入る.幾何学的に単純な字形の26文字のみからなり,特殊な発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) も原則として用いられない.確かに,文字の組み合わせ方に関する規則,すなわち綴字の正書法は複雑だし,大文字と小文字の区別や句読法の規範もいくらかはある.また,印刷では分綴 (hyphenation) や合字 (ligature) などを考慮する必要もある.運用上は必ずしも単純な文字体系とはいえないということは事実だろう.しかし,種々の規則を考慮に入れても,古今東西の主要な文字体系と比較すれば,現代英語アルファベットという文字体系はやはり単純と言わざるをえない.

この単純さを,コンピュータ時代に適応させるべくさらに単純化し,標準化した結晶ともいえるのが,ASCIIコード (American Standard Code for Information Interchange) である.もともとはアメリカの規格だが,現在では同じ内容の ISO 646 IRV (International Reference Version) に裏付けられた国際規格である.太田 (45--46) によれば,ASCII の単純さは以下の諸点に帰せられる.

(1) 固定長で,各文字を前後関係に関係なく直接指定できる

・ 文字の種類がバイトの大きさに比べて少ない

・ 横書き,左端から右に書くだけで,双方向性問題がない

・ 文字の図形表現が前後関係で変形しない(リガチャーがない)

(2) 大文字,小文字の対応が規則的ではっきりしている

・ 飾り文字がない

(3) 大文字,小文字の区別をするかしないかという場合を除いて,文字同定が完璧で,字形のゆれの範囲に,徹底した共通認識がある

(4) 大文字,小文字の区別をするかしないかを除いて,異なる文字の組み合わせを同じ文字列と考える必要がない

(5) 文字幅が一定でかまわない

(6) デフォールトで利用できる

・ 広く普及した国際標準である

ASCII の単純さは,しかし,その主たる構成要素である現代英語アルファベットの単純さがそのまま反映されたものというよりは,それが電子処理にふさわしく一段と単純に整備された結果と考えるべきだろう.このように,現代英語アルファベットと ASCII 文字セットとは一応のところ区別してとらえる必要はあるが,両者のもつ単純さの根っこは,当然つながっている.

文字コードを巡る現代の諸問題は,技術者任せにしておくわけにはいかず,言語学の1分野としての文字学が積極的に扱うべき領域である.そこには,古今東西の文字の記述の問題,文字の理論の問題,(多言語主義はもとより)多文字主義の問題,文字帝国主義の問題 ([2014-05-09-1]) ,書き言葉と話し言葉の峻別の問題などが密接に関わってくる.

・ 太田 昌孝 『いま日本語が危ない 文字コードの誤った国際化』 丸山学芸図書,1997年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow