hellog〜英語史ブログ / 2011-04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011-04-30 Sat

■ #733. semantic prosody の通時的側面 [semantic_prosody][semantic_change][terminology]

semantic prosody は,コーパス言語学の進展により20余年前にその現象が気付かれたばかりの比較的新しい研究である.現代英語について共時的な観点からしても研究が進んでいないのだから,通時的な側面の研究はいまだ皆無といってよさそうだ.[2011-03-12-1], [2011-03-03-1]の記事で軽く言及したように,通時的なディメンションはあるはずで,意味変化の研究と関連して,今後おもしろい分野になってくるかもしれないと考えている.

これまで数点の関連論文に目を通したが,通時的な言及はほとんどない.唯一,[2011-03-03-1]で関連文献として挙げた Louw が,semantic prosody と irony の関係を論じながら,通時的な関連に言及している.

Prosodies, therefore, are reflections of either pejorative or ameliorative changes that have run their course sufficiently to allow irony to be instantiable against them through the deliberate creation of an exception to the trend. (169)

ある表現が irony と認められるためには,元の表現が一定の semantic prosody をもっており,聞き手もそれを知っていることが前提となる.皮肉を発する話し手は,その表現とは通常共起しない表現を意図的に組み合わせることによって,聞き手の予想を裏切ることを目指す.皮肉を通じさせるためには,是非とも聞き手が問題の semantic prosody を(無意識であれ)知っている必要がある.その知識は,他の一般的な言語能力 (linguistic competence) と同様に,個人が明示的にアクセスすることができない種類の知識だが,個人が言語習得の過程で獲得するものには違いない.では,獲得に際してのインプットは何かというと,コーパスから引き出されると初めて可視化される類の共起表現とその頻度だろう.その共起表現と頻度は,その言語共同体で歴史的に育まれてきたものの現在の現われである.semantic prosody の通時的なディメンションは確かに存在する.

ある semantic prosody が歴史のどの段階で生じたかを知ることは,なかなかに難しい.semantic prosody には負の含蓄の例が多いことから,問いの多くは「ある語句が軽蔑的な (derogatory) 含蓄を帯び始めたのはいつか」というようなものになるだろう.文脈を丹念に調べて,1例ずつ derogatory か否かを判定してゆくという地道で困難な作業が必要となるだろうが,それ以前にどの表現が semantic prosody の候補になりうるかという問題を解決しなければならない.なぜならば,semantic prosody はその性質からして話者の内省や直感ではアクセスできないものだからである ([2011-03-20-1]) .この点に関して,Louw の警鐘は痛烈だ.

A common problem is what might be called 'twenty-twenty hindsight': the tendency to claim that one 'felt' the presence of a form which was inaccessible to one's intuition until it was revealed through research. The only cure for twenty-twenty hindsight lies in constant exposure, of the most humbling kind, to real examples. (173)

内省でアクセスできない問題を研究テーマとするというのは,方法論上の矛盾である.通時的側面を論じる以前に,現代英語の共時的側面ですら semantic prosody はいまだよく理解されていないのである.

semantic prosody とは何かという定義の問題については,[2011-03-02-1]で1つの定義を紹介したが,捉えにくい概念なので客観的な記述は難しい.むしろ直感に訴えかける説明だと妙によく理解できるのである.例えば,Louw の次の定義などは,もっともよく直感にフィットするのである.

[a] consistent aura of meaning with which a form is imbued by its collocates (157)

・ Louw, Bill. "Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies." Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Ed. M. Baker, G. Francis, and E. Tognini-Bonelli. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 157--76.

2011-04-29 Fri

■ #732. -dom は生産的な接尾辞か [suffix][productivity]

[2009-05-18-1], [2011-04-28-1]の記事で接尾辞 -dom について紹介したが,昨日の記事[2011-04-28-1]を書いたあとで,引用に含まれていた Wentworth の論文を読んでみた.-dom に的を絞った驚くほど網羅的な研究だった.結論らしい結論はないのだが,-dom の具体例の列挙により事実上この接尾辞の生産性 (productivity) を示した研究といっていいだろう.論文のあらましに近くなるが,以下に要点を書き留めておく.

まず,Wentworth (280--81) は主に20世紀の言語学者の -dom の生産性に関する言及を数多く収集し,"inactive" とする論者と "active" とする論者の間で意見が完全に割れていることを示す."inactive" とする言及の1例として,1935年の "-dom . . . is to all intents and purposes now dead" が挙げられる,"active" とするものには同年の ". . . still active, that is to say, regarded as easily available for the coining of new compounds . . ." が挙げられる.

収集した言及の中に,19世紀後半の同時代の軽蔑的な反応が含まれており興味深い (283--84) .

Among the recent vulgarisms that have crept into the press is an abuse of the suffix dom . . . as legitimately used in kingdom, christendom . . . The word, however, does not admit of unlimited extension at the hands either of neologists or of would-be comic writers. 'Officialdom is strong in France . . . '

次に,Wentworth は,1840年からの100年間で初めて印刷上に現われた262個の -dom 語を列挙する (284--85) .20世紀に入ってからの40年間だけでほぼ半数の132語が列挙されている.これだけを見ても,昨日の OED に基づく通時的分布が,20世紀における -dom の生産性を相当に過小評価しているということが分かる.ただし,Wentworth は特定の著者や特定の年に -dom の新語が現われていることに注意を喚起している.

英米の著名な作家による -dom 語の使用例を概観した後,Wentworth は1800年以降に現われた約300語の -dom 語の "usage status" について調査する.そのほとんどが "standard" な語であると指摘しており,-dom の生産性を暗に示しているようである (290) .

Of the approximately 300 Modern English words treated in this inquiry, all but a relative few are standard. Many are rich in connotation of empire, of politic organization, of dominion real or fancied. Some are daring, poetic, curious, whimsical. But such traits hardly disqualify the words as standard English, so broad is that concept.

次に,-dom の語形成上の特徴,-dom 語の強勢の位置が考察される (293--94) .形容詞の基体に接尾辞のついた少数派の例として halidom, bourgeoisdom, carefreedom, topsyturvydom, awaredom, Englishdom, Germandom, ramshackledom が紹介されるが,最も頻度の高い -dom 語が freedom や wisdom など形容詞由来であることが指摘される (293) .

続けて,各 -dom 語が,権威あるいくつかの辞書に見出し語として含められているかどうかを確認する (294) .しかし,ある -dom 語が文証されたことがあるかどうかということは必ずしも生産性の指標とはならないことを示唆し,Jespersen から次の一節を引用しつつ -dom の潜在的な生産性を評価している (295) .

A word may have been used scores of times without finding its way into any dictionary,---and a word may be an excellent one even if it has never been used before by any human being. If at its first appearance it is just as intelligible as if it had been in constant use for centuries, why should the first occurrence be more faulty than the three-thousandth?

最後に,1800年以降に現われた -dom 語が300個ほどリストアップされる (296--306) .狭い話題を深く追究するという,研究の王道を行く印象的な論文だった.

分かっていたつもりだが,接辞の生産性の問題はやはりその定義から始めなければならないなと改めて実感した.

・ Wentworth, Harold. "The Allegedly Dead Suffix -dom in Modern English." PMLA 56 (1941): 280--306.

2011-04-28 Thu

■ #731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 [suffix][oed][corpus][productivity]

[2009-05-18-1]の記事「接尾辞-dom をもつ名詞」では現代英語で使われる -dom 語をいくつか挙げたが,今回は通時的な観点からこの接尾辞を眺めてみたい.Bauer (220) によると,-dom は一度は瀕死の接尾辞とみなされるほどに衰退していたが,現代英語では一定の生産性を取り戻してきているという.

-dom This suffix forms abstract, uncountable nouns from concrete, countable ones. For a long time it was thought that the suffix was moribund or totally non-productive, but Wentworth (1941) showed that it had never completely died out, and it is still productive in contemporary English, though not very much so. Recent examples include Dollardom, fagdom, gangsterdom, girldom (all OEDS). (220)

-dom は原則として名詞の基体に付加して抽象名詞を作るが,freedom のように形容詞の基体に付加する例もある.

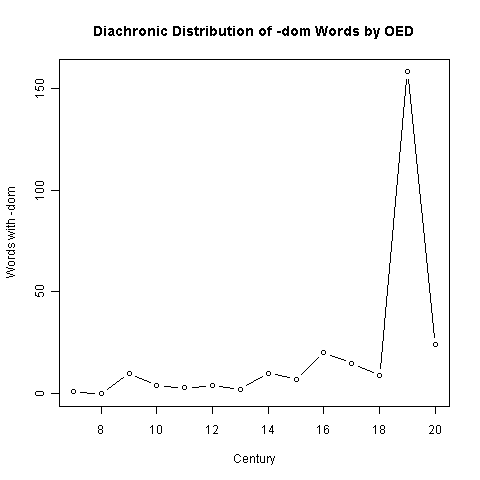

OED で通時的分布を調べてみた.[2011-01-05-1]で紹介した「OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI」を利用して世紀ごとに -dom 語を数え上げ,以下のように視覚化した.Sodom などの雑音も多少は混じっており,ざっと見て気付いたものは削除したが,大雑把な数え上げとして理解されたい.数値データはこのページのHTMLソースを参照.

中英語から近代英語にかけてのじわじわとした復活,そして19世紀の爆発は印象的である.20世紀の下火は,現実を反映しているのか,あるいは OED の語彙収集上の事情によるものだろうか.いずれにしても19世紀以降の新 -dom 語彙はすべてが低頻度語で,nonce-word も多い.Frequency Sorter によると,ANC (American National Corpus) で10回以上用いられているものは,fandom, boredom, stardom, fiefdom くらいだ.

接辞の生産性 (productivity) は理論的に計算するのが難しいとされる (Baayen and Lieber) .-dom の19世紀の爆発は20世紀そして21世紀にどの程度続いているのか,直感的に捉えられる接辞の生産性とは客観的にどのように記述されるのか,生産性の問題にコーパスがどのように活用できるのか.-dom に注目するだけでも,様々な問題が持ち上がってくる.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

・ Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2011-04-27 Wed

■ #730. 写本文化の textual transmission [textual_transmission][manuscript][evidence]

英語に限らず印刷術が発明される前の中世のテキストは,手書きの写し (copying) によって伝達されていた.写しの写し (recopying) が数世代続くと,伝言ゲームのように原テキストからの差は開いてゆくのが普通である.しかし,たとえ一度の写しであっても,人間による手書きである以上,参照している原本 (exemplar) からの逸脱は避けられない.また,その逸脱が単純な写し誤り (scribal error) であることもあれば,より意図的な編集 (editing) や翻訳 (translation) に近いものであることもある.したがって,ある原テキストの書写によって生じた新テキストは,現代の印刷文化やコピー文化が当然とする厳密な写しではなく,ある程度の逸脱を必ず含む新ヴァージョンである.写本文化における textual transmission は,このような逸脱,可変性,流動性に特徴づけられている.Boffey (117) によると,この特徴は Zumthor により "mouvance" と呼ばれているところのものである.

写しの際に逸脱が生み出されるメカニズムとしてもっとも理解しやすいのは,写字生 (scribe) による写し誤り (error) である.これには,文字を入れ替える,別の文字を書く,文字を書き落とす,行を間違える (eyeskip) などがある.現代の手書きやタイピングにも対応するものがあるので想像しやすいだろう.テキストをキーボードで打ち込む際に行を間違えるなど,日常茶飯事である.

単純な写し誤りではなく,より意図的な種類の逸脱としては,より良い読みを与えられるとの判断でなされる語句の置き換えがある.また,対象となる読者や聴者を意識しての改変ということもあり得る.例えば,説教であれば,易しい口語体に置き換えるであるとか,レトリックのために語順を入れ替えたりするなどが考えられる.解釈の便のために注をつけたり,句読法を変えたりということもあり得る.古風な言語で書かれた原テキストを同時代風の言語にアップデートするという改変もあるだろう.さらに,写字生が原本の方言を自分の方言に「翻訳する」という場合もある.方言の「翻訳」は特に標準英語の存在しない中英語期にあってはごく普通に行なわれており,原テキストの言語のみならずテキストの趣を大きく変えてしまう可能性をはらんでいる.

印刷文化は,最初から完成版で原稿を収め,その完成版をコピーして頒布することを前提としている.一方で,写本文化は,最初から最後まで完成版というものはなく,非完成版が別の改変された非完成版として次々に派生してゆくという過程を前提としていた.したがって,後者のテキスト伝達では,テキストは必然的に dynamic, flexible, unfixed だったのである.

現存する中英語テキストの version を考える際には,上記のような,現代とは異なる写本文化の textual transmission の事情を念頭に置いておく必要がある.

中英語ロマンスの発展も,写本文化の textual transmission を特徴づける "mouvance" に支えられていた.これについては,[2010-11-06-1]の記事「Romance」を参照.

・ Boffey, Julia. "From Manuscript to Modern Text." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 107--22.

2011-04-26 Tue

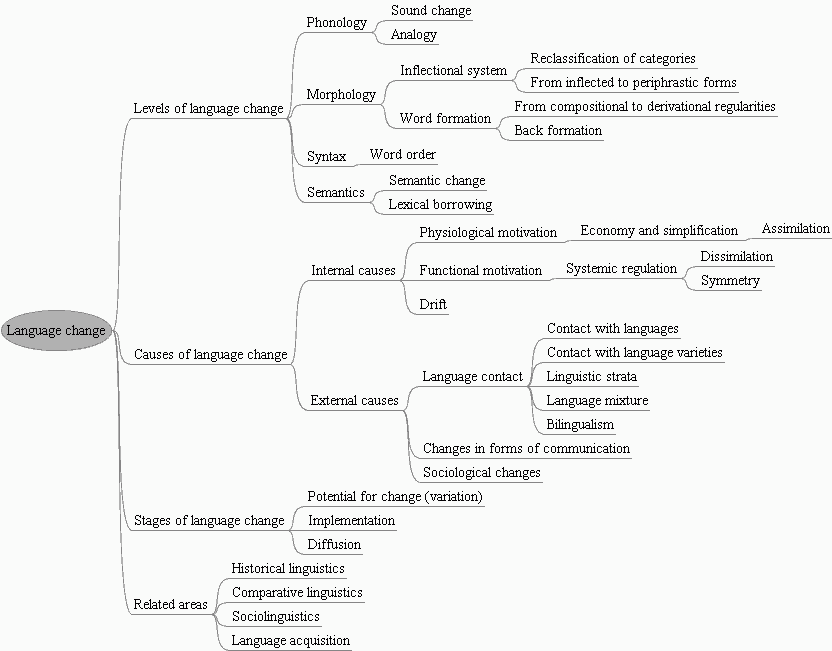

■ #729. 言語変化のマインドマップ [language_change][causation][linguistics][flash][methodology][mindmap]

大学の授業で英語史における具体的な言語変化を論じるにあたって,しばしば言語変化理論を概説する必要が生じるのだが,この学際的な分野を一望できる適切な資料がない.言語変化を扱う研究書の目次などが使えるのではないかと思っているが,探すよりも自分でまとめたほうが手っ取り早いと考えた.Bussmann の言語学辞典の "language change" の項を参照し,マインドマップを作成してみた.ノードを開閉できるFlash版もどうぞ.

作成に当たっては,ほかに[2010-07-13-1]の記事「言語変化の原因」などを参照した.ゆくゆくは language_change の各記事をまとめて,マインドマップの改訂版を作りたいと思っている.ある意味で,このブログ全体を通じて言語変化に関する考察の目録を作ろうとしているとも言えるので,日々の書きためが肝心.

英語の言語変化理論に関するウェブ上の資料としては,Raymond Hickey's Studying the History of English の Language change が充実している.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2011-04-25 Mon

■ #728. 世界語が世界に与える影響 [global_language][elf]

いうまでもなく,英語は世界語 (a global language or world language) あるいはリンガ・フランカ (a lingua franca) と称される一級の言語の1つである.人類史上,これほど多くの場所でこれほど多くの人に話されている言語はなかった.現代世界でもっとも通用度の高い言語であり,事実上 "the global language" と定冠詞をつけて呼ばれたとしても,多くの日本人にとって違和感がないだろう.しかし,世界語としての現代英語を論じる際には,不定冠詞で "a global language" あるいは複数形の環境で "one of the global languages" として用いるのが適切である.

多くの言語学者が英語を「世界語の1つ」と控えめに表現しているが,1つには勝利主義的な英語観の含意を避けるという目的がある.もっと具体的にいえば,反英語論者を意識して中立的な言葉遣いを選んでいるとも考えられる.言語(特に世界語としての英語)を語る際には必然的になにがしかの政治的スタンスを伴わざるを得ないが,その政治的含意をなるべく少なくするための(それ自体がある意味で政治的な)レトリックの1つとみなすことができる.

しかし,それ以上に「世界語の1つ」という表現には学問的な謙虚さが感じられる.過去にも現在にも,程度の差はあれ「世界語」と呼びうる言語は複数あった.将来も,同じように複数の世界語の存在する可能性がある.世界語としての英語の性質を理解するためには,他の世界語の性質と比較対照し,異同を取ることが必要である.世界語としての英語の研究は,是非とも "global languages" という pluralist な文脈でなされなければならない.

英語ならずとも世界語の立場にある言語は,およそ似たような影響を世界に及ぼすだろうと仮定できる.Crystal, The English Language 10--11 を参考に,現在,世界語としての英語が世界に及ぼしている影響のいくつかを指摘したい.

(1) 世界語は未曾有の詳細さをもって学習され,研究される.その結果として,規範的な文法書や辞書が書かれ,語学教育や語学施設が充実し,言語研究が発展する.

(2) 世界語(やその他の言語)に対する人々の意識が高まり,言語に関する書籍や雑誌,ラジオ番組やテレビ番組を通じて,世界が言語的に啓発される.

(3) 世界語(やその他の言語)に対する意識が高まり,言語的に啓発される一方で,人々は逆に言語の問題について批判的で心配性になる.言語変化を言語の堕落とみなして不安を覚えたり,他の言語や変種に対して排他的で不寛容な態度が生じることもある.

世界語の潜在的な影響は,他にもいくつか指摘できる.

・ 当然のことながら,世界語は世界のコミュニケーションを容易にし,活発にする

・ 世界語の学習に取り残された者が "linguistic divide" の社会的不利や差別に苦しむということも生じるかもしれない

・ 世界語の圧力により,少数言語の消滅する傾向が加速される(ただし,これには異論もある.例えば Crystal, English as a Global Language 20--25 を参照.)

・ 世界語の変種(ピジン語やクレオール語も含む)が各地に生まれ,次第に互いに理解不能の言語へと分かれてゆく

上記の項目の多くが,かつての世界語の1つであるラテン語にも当てはまるだろう.「世界」の規模は,現代の世界語である英語と異なるが,世界語の立場にある言語がもつ影響力には,共通の特徴があることが分かる.しかし,現代における重要な問題は,英語に特有の特徴が何か,である.その答えを知るためには,過去そして現在の他の世界語(の候補)との比較対照が欠かせない.

ELF (English as a Lingua Franca) については,elf の各記事で取り上げてきたが,特に以下の記事を参照.

・ #177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト: [2009-10-21-1]

・ #272. 国際語としての英語の話者を区分する新しいモデル: [2010-01-24-1]

・ #372. 国際語としての英語の趨勢についての気になる事実(2005年版): [2010-05-04-1]

・ #376. 世界における英語の広がりを地図でみる: [2010-05-08-1]

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2011-04-24 Sun

■ #727. 語源学の自律性 [etymology][abduction]

語源学という分野の自律性については,[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で取り上げ,語源学の[2011-04-17-1]の記事「レトリック的トポスとしての語源」で再度言及した.言語学における語源学の位置づけは不安定で,評価が定まらない.語源学の使命は語の語源や語史を明らかにすることだが,そこで得られる知見は単発的で散発的になりがちである.語源の知見は,その語にまつわる基本的な情報を言語学の他の分野に提供する点で有益である.しかし,有益ではあってもそれだけでは補助的な役割に終始してしまい,分野としての自律性は確保されない.語源は多くの人々の関心を惹くし,言語に最も深い関心を寄せている言語学者にとって魅力の宝庫なのだが,それだけに語源学が必ずしも自立的な分野とみなされていないことは残念である.

一般に,語源学を言語学の諸分野の中に位置づければ,語彙論の下位部門に入れられることになろう.しかし,「通時的語彙論」とでも呼びうるこの語源学には,一般の語彙論には見られないいくつかの特徴がある.Malkiel (200--01) は4特徴を挙げ,これこそが語源学の autonomy の根拠であると主張する.以下にその4点を私の言葉で要約してみる(原文の引用はこのページのHTMLソースを参照).

(1) 語源探求には古代より尊ぶべき長い伝統があり,言語や語彙の関心に限定されず,広く人間の営みと関連づけられてきた.

(2) 語源探求は,文法など他の構造的な言語研究に従事する場合とはまったく異なる発想を要する abductive discipline である.

(3) 語源探求は,語彙論の1分野として形態と意味の両方,さらに意味を介して語と実世界との関係に注意を払うが,特に形態的な側面(音韻論や派生)に関心を集中させてきた経緯があり,その点で一日の長がある.

(4) 語源探求では,他分野以上に断片的な証拠と向かい合うことを強要されるが,この慢性的証拠不足という事情こそが,研究者の情熱をかき立て,同時に研究者を離反させる要因なのである.

この4点は,いずれも語源学の魅力こそ語っているが,独立した分野としての地位を与えるにはパンチが弱いというのが,私の印象である.それでも語源学のポジティヴな可能性を見いだそうとするのであれば,(2) の abductive な性質に期待したい.Malkiel が "creative etymology" (201) と呼んでいるように,語源探求の方法論は演繹 (deduction) でも帰納 (induction) でもなく,仮説形成 (abduction) である.Charles S. Peirce (1839--1914) の主張する科学の発見はおよそ abductive であり,同じことは言語学にも語源学にもあてはまるはずだ.ただし,abduction の原理が科学で広く受け入れられない限り,abduction に立脚した語源学が自律性を獲得することも難しいのかもしれない.

abduction とは,次のように定式化される推論の形式のことである(米森, p. 54).

驚くべき事実Cが観察される,

しかしもしHが真であれば,Cは当然の事柄であろう,

よって,Hが真であると考えるべき理由がある.

・ Malkiel, Yakov. "Etymology and General Linguistics." Word 18 (1962): 198--219.

・ 米森 裕二 『アブダクション 仮説と発見の論理』 勁草書房,2009年.

2011-04-23 Sat

■ #726. 現代でも使えるかもしれない教育的な Cawdrey の辞書 [lexicography][cawdrey][mulcaster][lexicology]

英語史上最初の英英辞書と言われる Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) については,[2010-12-21-1], [2010-12-22-1]の記事を始め,cawdrey の各記事で取り上げてきた.

[2010-12-27-1]の記事で概説したように17世紀は難語辞書の世紀だったが,その走りといえる Cawdrey の「難語」と,その後に続いた他の辞書編纂者の「難語」とは性質が異なる.後者を代表する Bullokar, Cockeram, Blount, Phillips の辞書は,Noyes (600) によれば "storehouses of difficult and elegant words exclusively" (赤字は引用者)だった.一方で,Cawdrey はあくまで "hard vsuall English wordes" あるいは "plaine English words" ( A Table Alphabeticall の初版タイトルページより.赤字は引用者.)を掲載したのである.彼はいたずらに難解な語ではなく,あくまで普段お目にかかる難語を収録し,辞書使用者の実用性を強く意識していたのである.これは,Cawdrey (と増補改訂者である息子の Thomas )が学校長であり教育者であったことと無縁ではない.当時の教育界のドンで英語辞書の編纂の必要性を訴えた Richard Mulcaster ([2010-07-12-1]) は,The First Part of the Elementarie (1582) で8000語ほどの単語リスト "Generall Table" を掲げたが,その多くが Cawdrey の辞書にも反映されている.この歴史的辞書の編纂が教育を目的とするものであったことが分かるだろう.

実際に A Table Alphabeticall を眺めてみると(こちらのオンライン版を参照),そのまま現代の上級英語学習者の語彙学習に役立ちそうな単語リストとなっている.現代の感覚でいうと,英検準1級?1級程度の語彙だろうか.綴字はいまだ完全には標準化していないが,案外と現代英語学習者にも使えそうな教育的な内容になっている.

また,[2010-12-22-1] の (4) で示したように,語源好きには嬉しいことに,Cawdrey は語源(といっても借用元言語の記述にすぎないが)を記載している.この粋な慣習は,Cawdrey が大いに参考にした Coote でも実践されていたが,後続の Bullokar や Cockeram では無視されていた.再開されたのは Blount の Glossographia (1656) からである (Noyes 602) .ここにも,Cawdrey の教育的な良識が感じられる.Noyes の Cawdrey 評を引用しよう.

It was unfortunate for the development of the English dictionary that succeeding lexicographers scorned the practical schoolmasters' tradition and focussed on the more eccentric and less permanent elements in the language. This attitude was, in fact, responsible for sidetracking the English dictionary for a century. (604)

・ Noyes, Gertrude E. "The First English Dictionary, Cawdrey's Table Alphabeticall." Modern Language Notes 58 (1943): 600--05.

2011-04-22 Fri

■ #725. use --- 最も頻度の高いフランス借用語 [french][loan_word][homonymic_clash][hybrid][lexical_stratification]

現代英語の語彙にフランス借用語の数はあまたあれど,use ほど頻度の高い語はない.Frequency Sorter より BNC のレンマ頻度表で調べると,use は動詞と名詞の頻度を合わせたときに最も頻度の高いフランス借用語となる.(その他の最高頻度フランス借用語としては people, state, very などがある.関連して[2010-03-02-1]の記事も参照.)

英語語彙の三層構造 ([2010-03-27-1]) の中層を担うフランス借用語彙は覆っている範囲が広く,実際には下層にも上層にも延長線がのびている.このように重要な語について借用語が本来語を置き換える例は多くないが,本来語と借用語の競合の勝敗があたかもランダムに決せられているようにみえるケースは確かにある.use のような庶民的な語が最頻語リストの上位に含まれていること自体は偶然にあり得たものとして理解できる.

しかし,use の英語の言語体系への同化の度合いは際立っている.本来語の接尾辞を伴う混種語 ( hybrid ) としての useful, useless はもとより,熟語 be used to や助動詞 used to などにも現われ,本来語語彙も顔負けの大活躍である.英語に入ってきた時期も13世紀より前であり,他の最高頻度フランス借用語と比べても相当の古株である.一般論として借用語と本来語の競合と勝敗にまつわるランダム性を認めるにしても,use の英語への同化には,部分的であれ他に何らかの事情が関与していると考えられないだろうか.

Menner (235--36) は,類義語の同音異義衝突 ( homonymic clash ) が関与していたのではないかと論じている.「使用する」を意味した本来語 note(n) ( < OE notian ) と,それと形態的に類似した「書き記す,気付く」を意味するフランス借用語 note(n) ( > PDE note ) が衝突を起こし,前者が衰退することによって生じた意味の間隙を,フランス借用語 use(n) が埋めたという筋書きである.「使用する」の意味で最も普通だった OE notian の中英語形は14世紀には -i を失い,「書き記す,気付く」と同形の note(n) になっていた.この同音異義衝突により「使用する」の意の note(n) は徐々に廃用となってゆき,代わりにすでに他の語義で存在感を示すようになっていた use(n) が,「使用する」を意味する最も普通の語として機能するようになったのではないかという.Menner は,同音異義衝突を言語変化の消極的な原理として積極的に評価する論者の1人である.

Although proof is hardly possible in such a case, the combination of circumstances makes one suspect that the homonymy of the native and foreign note was one of the factors in establishing use as one of the commonest words in our language. (236)

この説を検証するには,各語の関連する語義の盛衰の時期を細かく調べる必要がある.また,「使用する」を意味する brouken ( < OE brūcan ), nitten ( < OE nyttian ) など,他の類義語との関連にも注意する必要があるだろう.OED や MED の他に HTOED ( Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary ) が現われたことで,このような調査は格段に行ないやすくなってきている.同音異義衝突などは HTOED の恩恵を特に享受しやすい研究テーマにちがいない.言語変化における同音異義衝突の意義を主張した M. L. Samuels が,Historical Thesaurus of English のプロジェクトを立ち上げた人物であることは決して偶然でない.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2011-04-21 Thu

■ #724. thumb の綴りと発音 (2) [spelling_pronunciation_gap][reverse_spelling][silent_letter][plural]

[2009-06-01-1]の記事で,現代英語 thumb の綴字に含まれる非語源的な reverse spelling の <b> についてOED の記述を参照して「13世紀末の添加」と記した.OED によると,1290年頃の The South English Legendary からの Strongue is þe þoumbe I-cleoped が初例となっている.他の辞書や語源辞典もこの OED の記述を踏襲しているようだが,MED, "thoume" によると,<b> を含む例は,12世紀半ばの The Peterborough Chronicle の1137年の記録に見いだすことができる.Clark 版から該当箇所を引く(赤字は引用者).

Me henged bi the þumbes other bi the hefed 7 hengen bryniges on ˈherˈ fet. (1137, l. 22)

Clark の注 (p. 94) によると,PChron よりも早い土地台帳 the Doomsday Book に,Oxfordshire の地名 Thomley を表わす語形として Tvmbeleia が用いられているという.<b> の挿入は,OED の記述よりもずっと早く,中英語の最初期にすでに見られたということである.

[2009-06-01-1]では,crumb, limb, numb と合わせて thumb の <b> は歴史上 /b/ として発音されたためしがないと述べたが,thumb についてはこの発言は訂正すべきかもしれない.11世紀や12世紀の早い時期にこの種の reverse spelling や黙字 ( silent letter ) が導入されたとは考えにくいし,上記の Tvmbeleia の例のように,/m/ に他の音が後続する環境で,わたり音 ( glide ) として破裂音 /b/ が挿入されるのは調音的に自然である.他の語についても,<b> の挿入は近代英語期にかけてのことだが,綴り字発音 ( spelling pronunciation ) が一切なかったかというと,それは確かめようがない.「歴史上 /b/ として発音されたためしがない」というのは主張としては強すぎたかもしれない.せいぜい主張できるのは,「 /b/ を含む発音が散発的にありえたとしても,主要な変種において /b/ を含まない発音に比して優勢な交替形であったことはなさそうだ」くらいのものだろう.ここに訂正したい.

なお,thumb の古英語形は þūma (男性弱変化名詞)だったので,初期中英語での予想される複数形(主格および対格)は -n 語尾をもつ形態だが,PChron の例ではすでに -s 複数化した þumbes である.私が調べた範囲では,初期中英語コーパスでこの語が複数形に -s をとる例はこれが唯一のものである.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

2011-04-20 Wed

■ #723. be nihtes [pchron][synthesis_to_analysis]

中英語の形態論や統語論を扱う場合,英語史上のより大きな問題である「総合 (synthesis) から分析 (analysis)」 への類型変化を視野に入れていることが多い (see synthesis_to_analysis) .大まかに言えば,総合とは屈折に依存する性質を指し,分析とは語順や前置詞・助動詞の使用に依存する性質を指す.純粋に synthetic あるいは analytic な言語(の段階)はないとすると,マクロにみて,どの言語も synthesis と analysis を両端とする線上のどこか中間に位置づけられることになる.古英語から中英語にかけては,この中間点が analytic の方向へ大きく動いたものとしてとらえられる.一方,ミクロにみると,ある表現を観察するとき,その表現の内部に synthetic な手段と analytic な手段が混在していることに気づく.初期中英語から取られたその興味深い例の1つが,標題に掲げた be nihtes である.

連日取り上げている,East Midland 方言で書かれた重要な初期中英語テキスト The Peterborough Chronicle の1137年の記述から,次のような例文を示そう(引用は Clark 版より;赤字は引用者;現代英語の拙訳つき).

Þa namen hi þa men þe hi wenden ðat ani god hefdeˈnˈ, bathe be nihtes 7 be dæies, . . . (year 1137, lines 17--19)

PDE translation: "Then they took the men that they thought had any property, both by night and by day, . . ."

問題の箇所 be nihtes 7 be dæies で両名詞の -es 語尾は起源としては複数語尾ではなく単数属格語尾である.[2009-07-18-1]で話題にしたが,現代英語の once, twice, always, sometimes, nowadays, besides, else, needs などの /s/ 語尾も,起源は単数属格語尾である.古英語には「副詞的属格」 ( adverbial genitive ) と呼ばれる属格の用法があり,主に時間を表わす名詞に -es を付加して副詞相当語を作った.単独で副詞として機能したので,前置詞は必要なかったのである.古英語では,「夜に」は nihtes,「昼に」は dæges だった.ところが,中英語にかけて英語の分析的傾向が強まってくると,現代英語の "by night" や "by day" に相当する前置詞を用いた表現が現われてくる.このように言語類型の推移していた時期に,古英語的な総合性と近代英語的な分析性を兼ね備えた中英語的な混合形 be nihtes 7 be dæies が現われたのである.

ちなみに,古英語の副詞的属格に由来する nights は現在でも特に《米略式》として用いられている.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. 2nd ed. London: OUP, 1970.

2011-04-19 Tue

■ #722. The Peterborough Chronicle の統語論の革新性と保守性 [word_order][syntax][synthesis_to_analysis][pchron]

昨日の記事[2011-04-18-1]で,初期中英語テキスト The Peterborough Chronicle が英語史上の大変化を垣間見せてくれる貴重な資料であることを紹介した.それぞれ筆記した写字生こそ異なるが,The First Continuation と The Final Continuation のテキストを隔てる20年ほどの短期間に顕著な言語の違いが見られることから,当時,言語変化が激しく生じていたことを疑わざるを得ない.ことに語順において革新性が指摘されることが多い.編者 Clark によると,The Final Continuation の "modernity" は疑い得ないという.

The modernity of this language [The Final Continuation] appears also in its syntax. In studying the morphology we have already noted the great simplification of the case-system, in particular the disuse of the dative, and the corresponding adjustments in syntax, including a great increase in the use of analytic constructions. And Rothstein demonstrated how frequently certain constructions typical of Old English, such as inversion of subject and verb after an introductory adverbial phrase, are here abandoned in favour of word-order nearer to that of Modern English. (lxvi)

しかし,昨日の書誌に挙げた Mitchell の研究によると,PChron の後半部分の言語の "modernity" は過大評価されているという.Mitchell は彼一流の緻密な語順タイプの場合分けにより,語順で見る限り,特に際だって modern である証拠は少ないと論じる.

The word-order of the two Continuations therefore contains much which is common to Old and Modern English, much which cannot occur in Modern English, and nothing which cannot be paralleled in Old English. (138)

もちろん,Mitchell はある語順タイプが例証されるかしないかという binary な問題ではなく,各語順タイプの相対頻度の問題であることは認識しており,全体としては確かに "modern" な方向に進んでいるとは認めている.また,主節において,目的語が代名詞でなく名詞である場合の SOV 構文が The Continuations では皆無である点を指摘し,唯一の際だった "modernity" であるとも認めている.しかし,あくまで Mitchell は古英語からの断絶ではなく連続性のほうを重視している.

進行中の大きな言語変化を体現するテキストとしての PChron の評価は,このように議論含みである.しかし,古英語の最後のテキスト,中英語の最初のテキストとも言われるように,区分線上にあるような資料の評価が様々なのは理解できる.線をまたぐことに関わる問題は,線がどこにあるかという問題と切り離せない.[2009-12-20-1]の記事で Sweet による英語史時代区分を紹介したが,PChron の属する時代を "Transition Old English" と呼びたくなる気持ちが分かる.

古英語から中英語への語順の発達過程については[2009-09-06-1]の記事を参照.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

・ Mitchell, Bruce. "Syntax and Word-Order in The Peterborough Chronicle 1122--1154." Neuphilologische Mitteilungen 65 (1964): 113--44.

2011-04-18 Mon

■ #721. The Peterborough Chronicle の英語史研究上の価値 [word_order][syntax][synthesis_to_analysis][pchron]

英語史では,古英語から中英語にかけてとりわけ大きな言語変化が生じていたことが強調される.言語の類型が synthesis から analysis へと大転換し ( see synthesis_to_analysis ) ,印象としては前後の時代の間に連続性よりも断絶が強く感じられるからである.いや,印象だけでなく,客観的にも確かに断絶を認めることができるのである ([2009-11-04-1]) .文書でしか残されていない当時の言語資料から進行中の言語変化を直接に観察することは難しいが,テキストの言語を慎重に分析すれば言語変化の進行に迫ることができる例もある.そのようなテキストの1つが,The Peterborough Chronicle (以降 PChron )という年代記だ.

PChron は,Bodleian, Laud Misc. 636 に所収されているテキストで,1154年までのイングランドの歴史が年代記として綴られている.King Alfred の治世 (871--99) に編纂の始まった The Anglo-Saxon Chronicle の1ヴァージョン(一般にEヴァージョンとして言及される)である.1121年までの記録を伝える The Copied Annals ,1122--1131年までを記述する The First Continuation ,1132--1154年を扱う The Final Continuation の3部分からなる.後半の2部分は,Peterborough 出身の写字生が同時代の言語で同時代の出来事を記したテキストであり,言語研究上 holograph としての価値がある.そのため,英語史研究でも重要なテキストとしてしばしば取り上げられる.PChron の英語史研究上の価値は,編者 Clark (1958) が次のように的確に表現している.

These Peterborough annals are not merely one of the earliest Middle-English documents: they are also the earliest authentic example of that East-Midland language which was to be the chief ancestor of our modern Standard English. (lxvi)

The Continuations の言語の新しさは,随所に見ることができる.格の体系は古英語のそれから確実に衰退しており,与格は消えつつある.性の体系も同様に崩れてきている.拙論によれば (Hotta 109--15) ,名詞複数形態全体で現代風の -s 語尾をとる割合は,The Copied Annals で4割,The First Continuation で6割,The Final Continuation で8割となっており,変化が目に見えるようだ.統語的には分析的 (analytic) な傾向が強く見られ,古英語に見られた語順のタイプからの逸脱が観察される.重要な語でいえば,PChron の1140年の記録に,人称代名詞 scæ "she" が英語史上初めて現われていることを指摘しておこう( she の語源は不詳であり,諸説紛々としている.[2010-03-02-1]の記事を参照.).

この重要なテキストについては刊本,研究書,論文などがたくさんあるが,Web上でアクセスできるものも含めて,何点か重要と思われるものを示す.

1. Editions

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, Mass.: Blackwell, 2005.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. 2nd ed. London: OUP, 1970.

・ Earle, John and Charles Plummer, eds. Two of the Saxon Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others. London: OUP, 1892. 2 vols.

・ Garmonsway, G. N., ed. and trans. The Anglo-Saxon Chronicle. London: J. M. Dent, 1972.

・ Irvine, Susan, ed. The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition, Vol. 7, MS. E. Cambridge: Brewer, 2004.

・ Jebson, Tony, ed. "The Anglo-Saxon Chronicle: An edition with TEI P4 markup, expressed in XML and translated to XHTML1.1 using XSLT." Available online at http://asc.jebbo.co.uk/. Accessed on 18 April 2011.

・ Whitelock, Dorothy, ed. The Peterborough Chronicle. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1954.

2. Modern English translations

・ Killings, Douglas B., trans. The Anglo-Saxon Chronicle: Online Medieval and Classical Library Release #17. Available online at http://www.omacl.org/Anglo/. Accessed on 18 April 2011.

・ Whitelock, Dorothy, trans. The Anglo-Saxon Chronicle: A Revised Translation. London: Eyre, 1961.

3. Monographs and articles

・ Behm, O. P. The Language of the Later Part of the Peterborough Chronicle. Diss. Upsala, 1884.

・ Kubouchi, T. and K. Ikegami, eds. Language of Peterborough Chronicle 1066-1154. Tokyo: Gakushobo, 1984. [in Japanese]

・ Mitchell, Bruce. "Syntax and Word-Order in The Peterborough Chronicle 1122--1154." Neuphilologische Mitteilungen 65 (1964): 113--44.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2011-04-17 Sun

■ #720. レトリック的トポスとしての語源 [etymology][rhetoric][political_correctness]

昨日の記事[2011-04-16-1]で,plagiarism の罪の重さを,語源を引き合いに出して説いた.新年度の最初にいくつかの授業で「剽窃」について語る(というか指導する)必要があったので,plagiarism の語の周辺をにわか調べした次第である.ある語の語源や語史を示し,過去と現在の意外な意味のつながりにより説得力を生み出すレトリック的話法を「語源論法」という.今回はこの語源論法で,剽窃が悪いことを説こうとしたわけだ.『レトリック』を著わしたルブール (57) によれば,「語源論法は古代以来,教養の精華として教授されてきており,現在でもなおレトリック的トポスであり続けている.」

しかし,この語源論法というトポスの受け手になる場合には,注意しなければならない.なぜならば,「この語源論法は歴史的実態をあまり気にせず,とんでもない派生関係をでっち上げることがしばしばある」からである (56) .語源的事実を歪曲あるいは無視して,でっち上げの語源を作って議論に利用するケースがある.例えば,性差別に関する political correctness (PC) の議論でよく知られいるものとして「human や history は,man や his を含んでいることから男性優位社会を象徴する語であり,男女平等の観点から好ましくない」というものがある.*huperson や *herstory という語があってもよいのではないかという議論になり得るが,語源的には human と man, history と his はまったく関係がない.他のレトリック的トポスも同じだが,語源論法も使い方次第で効果が変わる.

実のところ,私自身が持ちだした plagiarism の語源論法と極端なPC論者の human の語源論法との間には,証明力がない点で本質的な差はない.もちろん,現代の言語学的語源学が明らかにしている意味や形態の史的発達の記述に従えば,human の議論は誤った語源情報に基づいた議論であり,一方で plagiarism の議論は(完全に正確であるとは言い切れなくとも)より正確な語源情報に依拠している.しかし,plagiarism が語源的に「誘拐犯」を意味するからといって,剽窃が悪であることを証明することはできない.ある程度の説得力はあるかもしれないが(それを期待して語源論法を用いたのだが),証明力はない.語源論法はレトリックである以上,証明力でなく説得力を狙っているにすぎない.ルブールはレトリックにおける語源論法を次のように的確に評している.

確かに,ある言語体系において,ある語は何かを「意味する」.しかし,「語源的に」何かを意味するなどということはない.語源論法を援用することで当事者には学の後光が射す.言葉の「ほんとうの」意味を掴んでいるのは彼だけであるから,ほかの人間どもは何をいっていいかわからなくなり,黙るしかない,というわけなのだ./他の語の文彩と同じように,語源論法も詩的,示唆的,刺激的なものでありうる.しかし,証明力となると地口以上のものを持っているわけではない.語源論法はいくつもあるレトリックの一手段に過ぎず,それ以外の何物でもない〔中略〕.」 (58)

では,ルブールは語源論法をレトリックのトポスとして低く評価しているということなのだろうか.啓蒙書シリーズで『レトリック』を著わしている本人が,レトリックの一手段である語源論法を攻撃しているとは考えにくい.著者が本書の最後 (170) で述べているとおり,「レトリックは真理の道具か.必ずしもそうではない.しかし,平和の,洞察の,文化の道具ではある.もしくはそうなりうる可能性を持っている.」

現代の言語学において,語源学の立場が不安定で依存的であることは,[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で話題にしたとおりである.語源にレトリックとしての価値のあることは認めるとしても,それ自身が自立した体系的な学問領域になり得るかどうかは悩ましい問題である.語源学が技芸であったとしても,語源がレトリックのトポスであったとしても,語源(学)の地位を単発の雑学知識以上の何ものかに高めたい,それが私の個人的な思いである.

関連記事として,「虹」の比較語源学 ([2009-05-10-1]) と「たそがれ」の比較語源学 ([2009-06-05-1]) を参照.

・ オリヴィエ・ルブール 著,佐野 泰雄 訳 『レトリック』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2011-04-16 Sat

■ #719. plagiarism [etymology][suffix][latin][loan_word][semantic_change]

昨今,大学教育の現場では,授業で課すレポートなどにみられる剽窃が問題となっている.『明鏡国語辞典』によると,剽窃とは「他人の文章・作品・学説などを盗用し,自分のものとして発表すること」とある.手軽にウェブ上の情報をコピーすることができるようになり,剽窃の敷居が低くなっているのだろう.同時に,剽窃を行なう者の罪の意識も低くなっている.「剽」は「素早くかすめとる」,「窃」は「そっと盗む」の意で,剽窃は万引き程度の深刻さでしかとらえられていないようだ.しかし,「剽窃,盗作」を意味する英単語 plagiarism の語源をひもとくと,剽窃の犯罪としての本来の重みを理解することができる.

plagiarism あるいは plagiary は,17世紀にラテン語から英語に入ってきた語である.ラテン語 plagiārius は本来「誘拐犯」を指した.英語でも,plagiary が借用されて間もない17世紀中にはこの語義が保たれていたが,その後,廃用となった.ラテン語 plagiārius 「誘拐犯」のもとになっているのは,plaga 「狩猟用の網,罠」である.罠で捕らえることが,盗みであり,誘拐であった.さらに遡ると,印欧祖語 *plek- 「編む」という語根へたどり着く.この語根からは,「巻く,たたむ」という類義より,-ple ( ex. simple, triple, multiple ), -plex ( ex. complex ), -plicate ( ex. duplicate, implicate ) などの生産的な接尾辞が発達した.

このように,plagiarism は「編む」→「網」→「罠」→「誘拐」→「剽窃」という意外な意味の連鎖により発達してきた,歴史を背負った語である.剽窃を誘拐と捉えなおせば,その罪の重さが分かるだろう.警句に満ちた Ambrose Gwinnett Bierce の The Devil's Dictionary (1911) によると,動詞 plagiarize は次のように定義されている."To take the thought or style of another writer whom one has never, never read." さすがに,うまい.

2011-04-15 Fri

■ #718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか [stress][romancisation][prosody][french][latin][loan_word][diatone][gsr][rsr]

英語の強勢パターンの規則は,原則として "left-prominent and morphologically governed" であり,これは Germanic Stress Rule (GSR) と呼ばれる.これは,[2009-10-26-1], [2009-10-31-1]でゲルマン語の特徴の1つとして説明した「語幹の第1音節に強勢がおかれる」に等しい.しかし,[2009-11-13-1]の記事で見たように,主に中英語以降,フランス・ラテン借用語が大量にもたらされるようになり,英語の韻律論に "right to left and phonologically governed" を原則とする Romance Stress Rule (RSR) が加わった.以降の英語韻律論の歴史は,相反する2つの強勢規則が互いに干渉しあう歴史である.そして,相克は現在にまで続いている.

Halle and Keyser の画期的な研究以降,中英語に導入された RSR が英語の韻律論に大変革をもたらしたとする,上記のような見方が有力となっているが,Minkova によれば,中英語での RSR の効果は過大評価されているきらいがあるという.むしろ,GSR の底力を評価すべきであるという意見だ.このように考える根拠はいくつかある.Minkova (169--73) の議論をまとめよう.

(1) RSR と GSR は必ずしも相反するものではない.例えば,3音節語では効果が表面的に一致する例がある.máidenhòod (by GSR) and víolènt (by RSR) など.

(2) 接頭辞に強勢を置かない準規則をもつ GSR は,しばしばロマンス借用接頭辞にも適用され,特に動詞借用語では普通である.現代英語の confirm, deduct, displease, enlist, expose などの強勢位置を参照.(しかし,後に名詞や形容詞では強勢が第1音節に移行した.「名前動後」の話題については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1]を参照.)

(3) 中英語の比較的早い時期に英語に入ったフランス借用語は,本来語に同化しており,GSR によって強勢が第1音節に移行していた.

(4) 中英語では RSR と GSR の競合によりフランス借用語が一様に強勢位置の揺れを示すかのようにいわれることがある.これを示す典型的な例として挙げられるのは,Chaucer の詩行 "In dívers art and in divérse figures" (FrT 1486) である.しかし,詳しく調べると語によって揺れの程度は異なるし,韻律上の位置(押韻位置にあるか否か) と強勢の揺れの分布を調査すると,多くの揺れが韻律上の要請に起因するものであることがわかる.実際の話し言葉では,指摘されている広範な揺れはなかったと考えられ,GSR の適用によりすでに第1音節に強勢が落ちていた借用語も多かったろう.

RSR の導入による中英語韻律論の動揺は言われるほど破壊的なものではなかったという見解だが,RSR が従来とは異なる革新的な強勢パターンをもたらしたことは確かである.特に顕著な革新的パターンは,3音節からなる借用語で真ん中の音節に強勢の落ちるケースである.以下の語は,少なくとも借用された当初は第2音節に強勢が落ちていただろう.calendar, sinister, memento, placebo. また,本来は3音節語だったが,最終音節が消失して2音節語になってからも強勢の位置は変わらずに第2音節に落ちたままの語も少なくなかった.divers(e), legend(e), maner(e), honour(e), montayn(e), natur(e), tempest(e), sentenc(e), solemn(e). これらの語は,従来の英語韻律論からすると異質な強勢パターンに従っており,RSR が英語の韻律に一定の衝撃をもたらしたことは確かである.

しかし,Minkova は,中英語の段階では全体として従来の GSR がいまだ圧倒的であり,RSR は破壊的な影響力を獲得していないと主張する.英語韻律論に大きな動揺があったとすれば,大量のラテン語借用 ([2010-08-18-1], [2009-08-19-1]) を経た Renaissance 以降のことだろう.

. . . in spite of the influx of 10,000 Romance loanwords, words of Germanic origin continued to constitute the bulk of the core vocabulary of Middle English, accounting for seventy-five to ninety-five per cent of the wordstock, depending on register. It was only during the Renaissance that the balance began to shift in favour of non-Germanic patterns, bringing about the co-existence of two typologically different systems of stress in modern English. (172--73)

この動揺から,現在にまで続く数々の混乱が生まれた.先述の名前動後もそうだし,同根の派生語間での強勢位置の差異もそうである.以下は後者についての Minkova の言及.

Seen in the larger context of prosodic typology, however, the accentuation of derived Romance words introduced a major new paradigm of stress-shifting in English. For the first time in the history of the language words derived from the same root started to exhibit disparate prosodic contours: móral--morálitèe, párish--paríshonèr, sólemn--solémpnitè, vólume--volúminòus. (173)

・ Halle, M. and S. J. Keyser. English Stress: Its Form, Its Growth, and Its Role in Verse. New York: Harper and Row, 1971.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

2011-04-14 Thu

■ #717. 同音異義衝突に関するメモ [homonymy][homonymic_clash][semantic_field]

これまで同音異義衝突 ( homonymic clash ) についていくつか記事を書いてきたので ( see homonymic_clash ) ,関連する雑多な話題を追加的にメモ.

1. [2011-04-11-1]の記事で論じたが,ある言語変化が同音異義衝突 ( homonymic clash ) によって引き起こされたと示すことは,一般に難しい.最も懐疑的な論者であれば,次のような厳しい条件を課すだろう.

(1) 同音異義衝突が生じている地域(方言)のみに,問題の言語変化が観察されなければならない.同音異義衝突が生じていない地域(方言)では,問題の言語変化が観察されてはならない.

(2) 同音異義衝突が時間的に問題の言語変化に先行していることが,明確に示されなければならない.

(3) 同音異義衝突の生じている期間は短くなければならない.換言すれば,同音異義衝突が生じた後,あまり時間をおかずに問題の言語変化によって衝突が解決されていなければならない.

(4) 同音異義衝突を起こしている2語は,同じ品詞に属し,syntagmatic 及び paradigmatic に振る舞いが似ており,かつ意味が反対,少なくとも非常に異なっていなければならない.

上記でいう「問題の言語変化」とは,衝突を起こしている片一方が廃用となったり,形態の異化を経たり,意味の異化を経たりすることを含む.

(1)?(4) の諸条件を完全に満たす例が挙げられれば,これを「同音異義衝突により誘発された言語変化」とみなすことに異論を唱える者はいないだろう.しかし,そのような例が出てくる可能性はおそらく皆無だ.現実的にはそれぞれの条件を多少緩めて,適合する例があるかどうかを探求することになる.

2. 考慮すべき点として,部分的な homonym といえる homophone と homograph についても,衝突とその結果としての言語変化は起こりうるのだろうかという問題がある(各用語については[2010-02-07-1]を参照).この場合,発音と文字のいずれかのレベルでの部分的な衝突なので,衝突を回避する動機づけは純正な homonym の場合よりもずっと弱いと考えられる.日本語では2字熟語を考えれば分かるとおり,同音異字語はまったく珍しくなく(「こうし」に対応する44の漢字の例は[2010-02-06-1]を参照),もし漢字による区別がなければ,衝突に悩む言語となっているだろう.それでも,[2010-10-18-1]で見たとおり,「好天」と「荒天」のように危うい衝突例もないではない.

3. 石橋 (397) によると,「同音異義語の一方が芳しくない意味をもつときにも生じる」.例えば,「ロバ」を意味する語として ass よりも donkey が好まれるが,これは俗語や方言で arse 「しり」と同音異義だからである.この場合,より「芳しい」意味を有する側の語が変化を受ける(頻度や使用域を減じさせる)結果になるということだろう.

4. 同音異義衝突を,衝突に至る経緯(=入力),衝突している期間,衝突後に解消に至る経緯(=出力)という動的な過程と捉え,各段階でどのようなパターンがあり得るかを具体例から探り出すことが必要なのではないか.入力としては,音声変化によるもの,借用によるもの,別の同音異義衝突の出力(この玉突きのような事例は[2011-04-10-1]で見た)によるものが考えられる.出力としては,上述のように廃用,形態の異化,意味の異化が考えられる.綴字だけを異なるものに変えたり,所属クラス(名詞の性など)を変えたりする例も言語によっては見られるようだ ( Bussmann 210 ) .

5. 衝突自体に関わるのは2語だけであっても,各語の背後には複雑な意味の場 ( semantic field ) があり,語彙と意味の体系内では様々な方向から変化を促すプレッシャーが作用している.問題の2語そのものだけでなく,関連語群全体のなかでの2語の位置づけを考慮することによって,衝突のもたらすであろう不都合を予想することができるのではないか.ここから,"potential homonymy" という概念が現われる.

. . . homonymy should be graded according to the evidence on a scale of 'more or less', and not simply of 'absent or present'. Attention has been too often focussed on actual obsolescence, while there has been neglect of the study of potential homonymy, of its effects on the frequency and semantic area of a given word, and of the relation of those effects to other words in the same semantic field. (Samuels 73)

6. 同音異義衝突については次の文献がある.

・ Malkiel, Y. "Problems in the Diachronic Differentiation of Near-Homophones." Language 55 (1979): 1--36.

・ Menner, R. J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

・ Wartburg, W. von. Einführung in die Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. 3rd rev. ed. Tübingen: Max Niemeyer, 1970.

・ Williams, E. R. The Conflict of Homonyms in English. New Haven: Yale UP, 1944.

以上.

・ 石橋 幸太郎 編 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-04-13 Wed

■ #716. 英語史のイントロクイズ(2011年度版)とその解答 [quiz][hel_education]

毎年度,最初の授業でつかみとして実施している英語(史)に関する3択クイズ.本年度も問題はほとんど昨年度のものと同じだが,解答・解説スライドに本ブログの関連記事へのリンクを含めた.英語を取り巻く環境は年々驚異的な速度で変化しており,質問している数値データはすでに古くなっている可能性が高いので,アップデートすべきなのだが,導入用ということで参考までに.クイズ作成に利用した参考資料は Graddol その他.

・ 2011年度版イントロクイズ(問題用紙)

・ 2011年度版イントロクイズ(解答スライド)

2010年度版は[2010-04-13-1]を,2009年度版は[2010-03-15-1]を参照.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2011-04-12 Tue

■ #715. Britannica Online で参照できる言語地図 [indo-european][germanic][slavic][me_dialect][oe_dialect][comparative_linguistics][map][link]

Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia より,英語史に関連する有益な言語地図がいくつか参照できる.ズームできるのでプレゼンに便利.以下にリンクを張っておく.

・ Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia (関連して印欧語族の系統図は,[2009-06-17-1], [2010-07-26-1]を参照.) *

・ Distribution of the Germanic languages in Europe (関連してゲルマン語派の系統図は,[2009-10-26-1]を参照.) *

・ Distribution of Romance languages in Europe *

・ Distribution of the Slavic languages in Europe *

・ The distribution of Old English dialects *

・ The distribution of Middle English dialects (中英語方言区分については,[2009-09-04-1]を参照.) *

・ English Language Imperialism: The English Language Across the World (世界における英語の広がりについては,[2010-05-08-1]を参照.) *

2011-04-11 Mon

■ #714. 言語変化における同音異義衝突の役割をどう評価するか [homonymy][homonymic_clash][semantic_field]

昨日の記事[2011-04-10-1]で,中英語での "though" と "they" の同音異義衝突 ( homonymic clash ) を紹介した.このケースが一般に考えられている同音異義衝突と異なっており注目に値する点は,"though" と "they" とでは品詞が異なることだ.通常,同音異義衝突は[2010-10-18-1], [2010-11-07-1]の諸例で見たように,同品詞の同音異義語 ( homonym ) ペアに問題を引き起こすものと考えられている.品詞が異なれば,たとえ同音であっても意味的,機能的に相違が顕著であり,文脈に依存せずとも区別のつくのが普通だからだ.

しかし,Samuels は異なる品詞の同音異義衝突問題はあり得,品詞よりもむしろ語の頻度と重要性が関与するのだと論じている.

It should now be clear why the development described above does not fit the normally accepted canon: both 'they' and 'though' are functionally important words that can co-occur; but, judged by frequency, the importance of 'they' outweighs that of 'though'. The evidence shows, firstly, that if pressure for the adoption of a new form in the commoner (here pronominal) function is overriding, that form will be adopted in spite of the fact that it clashes with the form already in use in the less frequent (here concessive) function; and secondly, that after such an adoption, the proportionately minor (though not in itself small) problem of homonymic clash is automatically remedied by a process of ad hoc regulation. (72)

"though" と "they" の場合,両方とも高頻度語で重要な機能語である(参考までに,現代英語の頻度順位は Frequency Sorter によると,それぞれ270位と25位).このような高頻度語ペアの間に衝突が生じる場合には,相対的により頻度の高い語 "they" が,そうでない語 "though" を追い出す.追い出された "though" の側の問題はどうなるかと言えば,ad hoc に(今回の場合はたまたま北部形 þouȝ の借用により)解決された.

Samuels は言語変化における同音異義衝突(とその解決)の役割を積極的に評価し,弱くはあるが,意味の場に常に作用している言語変化の原動力だと主張する.

. . . instead of insisting that every one of a certain list of conditions must be satisfied before the possibility of homonymic clash can be considered, the pressure of homonymy should be regarded as potential in some area of most semantic fields, always present to combine with other factors to cause redistributions within that field, and irrespective of whether it eventually causes obsolescence or not. (70--71)

少なからぬ論者は,Samuels のように同音異義衝突を言語変化に関与的なものとして評価していないようである.これは,"though" と "they" のケースのように各語形の方言分布や置換のタイミングなど細かな情報が必要となるので証拠づけることが難しいという理由もあろうし,同音異義衝突(とその解決)以外の要因でもしばしばそれなりの説明がつけられるという理由もあろう.しかし,だからといって同音異義衝突の潜在的な役割を過小評価するのは適切でない.この点で,私は Samuels に同意したい.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-04-10 Sun

■ #713. "though" と "they" の同音異義衝突 [homonymy][homonymic_clash][me_dialect][spelling][conjunction][personal_pronoun]

[2010-10-18-1], [2010-11-07-1]の記事で同音異義衝突 ( homonymic clash ) を取り上げた.先日,接続詞 though の話題 ([2011-04-06-1], [2011-04-07-1]) で記事を書いていたときに思い出したのが,中英語方言学で知られている "though" と "they" の同音異義衝突である ( Samuels 69--72 ) .

中英語では同じ語でも方言によって様々な綴り方をした.特に極端な例として[2009-06-20-1]で "through" の綴字を挙げたが,予想されるとおり接続詞 "though" も似たよったりの状況である.MED, "though" で見れば綴字の豊富さが分かるだろう.今回の話題に関わる点だけ述べると,中英語イングランド南部方言では,古英語 West-Saxon 形 þēah に由来する þeiȝ などの前舌母音を示す形が優勢だった.語末の摩擦音はすでに消えかかっており,þei などの綴字も見られる.一方,北部方言では古ノルド語の同根語 ( cognate ) に由来する þouȝ などの後舌母音を示す形が優勢だった.

人称代名詞 "they" に移ると,南部方言では古英語 hīe に由来する hy など <h> を語頭にもつ形が圧倒的に優勢だった (古英語の人称代名詞体系は[2009-09-29-1], [2009-10-24-1]を,中英語の Chaucer の人称代名詞体系は[2009-10-25-1]を参照).一方,北部方言では古ノルド語から借用された þey が優勢だった.図式的には,北部 þouȝ "though", þey "they" の組み合わせが,南部 þeiȝ "though", hy "they" の組み合わせに圧力をかけようとしている状況だ.

ここで,先に北から南へ圧力をかけてきたのは人称代名詞 þey "they" である.これが南部に侵入し,伝統的な hy "they" をゆっくりと置換していった.今や南部方言では þey が "though" と "they" の両方を意味することになり,同音異義衝突が生じた.この同音異義衝突で負けに回ったのは,頻度と重要性の点で相対的に劣る接続詞 "though" のほうだった."though" は,"they" と明確に区別される þouȝ などの後舌母音を示す北部形を受け入れた.結果として,当初の北部の組み合わせが南部にも借用されたことになる.そして,これが現代標準英語にも伝わっている.

þouȝ "though" が þey "they" よりも後に南下したと分かるのは,hy "they" と þouȝ "though" が主要な組み合わせとして文証されるテキストが1つもないことである ( Samuels 71 ) .ところが,þey "they" が先に南下したと仮定した場合に予想される þey "they" と þeiȝ の組み合わせは,少数のテキストにおいて実際に文証されるのである.ただし,そのようなテキストが少数であるということは,þey の同音異義衝突が短期間しか持続しなかったことを示唆する.同音異義衝突が生じて間もなく,þouȝ "though" が南下したことで,問題が解決されたと考えることができる.

以上が,Samuels の "though" と "they" の同音異義衝突に関する議論である.Samuels がここで論じていないのは,なぜ þey "they" がまず最初に南下したかということである.実は,ここにはもう1つの同音異義衝突が潜んでいる.南部の hy "they" は,母音次第で男性および女性単数人称代名詞 hē と形態上の区別がつかなくなる.ここで h と明確に区別される th の形態を複数人称代名詞として導入することによって,人称代名詞体系における同音異義衝突の問題を解決しようとしたのではないか.このように考えると,þey "they" は1つ目の衝突を解決した救世主ではあるが,2つめの衝突をもたらした張本人でもあったことになる.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-04-09 Sat

■ #712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2) [adjective][syllable][pronunciation][prosody][eurhythmy]

aged, beloved, crooked, dogged, jagged, learned, naked, ragged, wicked, wretched などの過去分詞形容詞が2音節として発音される件について,[2011-01-30-1]の記事に補足する.先日の記事では,なぜこのような一部の語群でのみ,第2音節の母音が保持されたかについて疑問を呈した.いずれも高頻度語とはいえず ( Frequency Sorter で確認済み),頻度は関係なさそうだ.ただし,限定用法と叙述用法の差が関与している可能性があることは,記事の最後で示唆した.

形容詞としての用法の違いが音節の問題にどのように関与しうるかを理解するには,韻律 ( prosody ) ,リズムの都合 ( eurythmy ) という観点を導入する必要がある.限定用法として用いられる形容詞は,通常,直後に名詞がくる.直前にはアクセントの弱い冠詞や指示詞のあることが多い.典型的な例として a lovely girl を考えると,アクセントが弱強弱強と続く弱強格 ( iamb ) で現われる.これは,英語で最も典型的で耳に心地よい韻律の1つである.この位置にくる限定形容詞が第1音節にアクセントをもつ2音節であるほうが,英語の韻律上,都合がよいことがわかるだろう.aged, naked, wicked など問題の語群は,まさにこのような「都合のよい」音節構造をなしている.しかも,多くが主として限定用法に用いられる.my aged aunt, their beloved Ireland, a crooked nose, the jagged edges, a learned journal, a naked body, a ragged jacket, a wicked witch, the wretched animal など.英語の過去分詞語尾ではないが,-id 語尾をもつラテン借用語 solid, squalid, timid, vivid における第2音節も,おそらく同じ理由で保持されたと考えられる (Minkova 327--28) .

過去分詞形容詞の語尾に -ed だけでなく -en も含めると,叙述用法 ( predicative use ) と限定用法 ( attributive use ) のそれぞれで用いられる形態の差はより鮮明になる.Minkova (327) に挙げられている例を以下に示そう.

| PREDICATIVE | ATTRIBUTIVE |

|---|---|

| The case is proved. | a proven case |

| The sailor is drunk. | a drunken sailor |

| His knee is bent. | one bended knee |

| The main had burst. | a bursted main |

過去分詞形容詞の -ed や -en の母音は,英語の自然な音声変化の流れに乗っていれば語中音消失 ( syncopation ) を経ていたはずだが,上述のような韻律の都合で,消失傾向にブレーキがかかったものと考えられる.もちろんこの説明は強い説明となり得ない.典型的な弱強格から外れる a dogged determination などは珍しくないからだ.しかし,2つの交替形(母音を発音する2音節語と母音を発音しない1音節語)が競合している場合に,eurhythmy がいずれかの生き残りの確率を高める要因として作用するということは十分にありそうである.この作用を,Minkova (327) は Bolinger に言及しつつ "the operation of a rhythmic principle 'causing one of two alternative constructions to be preferred over the other, contributing to the preservation of a form that might otherwise have been lost. . .'" と記している.

2つの交替形の競合が持久戦になればなるほど,韻律の都合という僅かな要因でも,後々大きく効いてくるのではないだろうか.実際,英語史における曖昧母音の語中音省略は,中英語期から近代英語期にかけてまさにだらだらと締まりなく続いていたのである.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

2011-04-08 Fri

■ #711. Log-Likelihood Tester CGI, Ver. 2 [corpus][bnc][statistics][web_service][cgi][lltest]

以下に,汎用の Log-Likelihood Tester, Ver. 2 を公開.(後に説明するように,入力データのフォーマットに不備がある場合や,モードが適切に選択されていない場合にはサーバーでエラーが生じる可能性があるので注意.)

[2011-03-25-1]の記事で,コーパス研究でよく用いられる対数尤度検定 ( Log-Likelihood Test ) の計算機 Log-Likelihood Tester, Ver. 1 を公開した.Ver. 1 は,コーパスサイズを加味しながら2つのコーパスでのキーワード(群)の出現頻度を比べ,コーパス間の差が有意であるかどうかを検定するものだった.

Log-Likelihood Test は上述の目的で用いることが多いと思い,Ver. 1 ではあえて機能を特化させたのだが,より一般的に複数行,複数列の分割表で与えられるデータに対応する対数尤度検定を行ないたい場合もある.例えば,昨日の記事[2011-04-07-1]で,現代英語における though と although の出現傾向について BNC に基づいた調査を紹介したが,Text Domain ごとの頻度比率は,両語の間で統計的にどの程度一致している,あるいは一致していないとみなすことができるのだろうか.昨日のグラフから,although は学術散文に多く,though は創作散文に多いという傾向が一目瞭然だが,この直感的な「一目瞭然」は統計的にはどのように表現されるのだろうか.

このような場合には,次のような頻度表(値は100万語当たりの出現頻度に標準化済み)を準備し,これをコピーして入力ボックスに貼り付ける."lump mode" にチェックを入れ替え,"Go!" する.(デフォルトは "each-line mode" で,これは Ver. 1 と同等のモード.)

| though | although | |

|---|---|---|

| Natural and pure sciences | 56.3 | 80.13 |

| Applied science | 37.36 | 68.31 |

| World affairs | 45.81 | 68.2 |

| Social science | 48.98 | 63.38 |

| Commerce and finance | 46.18 | 57.21 |

| Arts | 74.07 | 52.93 |

| Leisure | 45.85 | 49.46 |

| Belief and thought | 70.78 | 46.75 |

| Imaginative prose | 80.2 | 26.37 |

結果は,1行だけの表として出力される.though と although を表わす2列の数値の並びが,統計的にどのくらい近似しているかを計算している.結論としては,両語の Text Domain ごとの頻度の並びの差は p < 0.0001 という非常に高いレベルで有意であり,両語の出現傾向は Text Domain によってほぼ確実に異なるといえる.

入力ボックスに入れるデータの書式は,タブ区切りの分割表.表頭と表側はいずれも省略可.サンプルのように表頭と表側の両方を含める場合には,左上のセルは空白にしておく必要あり.

"each-line mode" の機能は Ver. 1 と互換なので,入力形式もそちらの説明を参照.今回の Ver. 2 の "each-line mode" では,出力結果をシンプルにおさえてある(逆に,詳しい内部計算値を得たい場合には Ver. 1 のほうが有用).

Log-Likelihood Test の概要については,[2011-03-24-1]の記事を参照.

2011-04-07 Thu

■ #710. though と although の語法の差 (2) [bnc][corpus][lltest][conjunction][statistics]

昨日の記事[2011-04-06-1]で,though と although の語法の差に触れた.今日も同じ話題で.

4000万語超からなる The Longman Spoken and Written English Corpus (the LSWE Corpus) を駆使した現代英語の文法書,Biber et al. (845--46) では次のようにある.

Both of these subordinators [though and although] occur in all four registers [conversation, fiction, news, and academic prose], although the registers show different preferences of use. Conversation and fiction show a slightly greater use of though (concessive clauses are, however, uncommon in conversation generally). News shows no particular preference. In academic prose, although is about three times as frequent as though. Although seems to have a slightly more formal tone to it, fitting the style of academic prose . . . . The greater use of although by writers of academic prose may also result from an attempt to distinguish this subordinator from the common use of though as a linking adverbial in conversation . . . .

また,同書の p. 842 の表からは,相対的に though が fiction で多く,although は academic prose で多いことが確認される.ジャンルによる差が現われているとの結果だ.

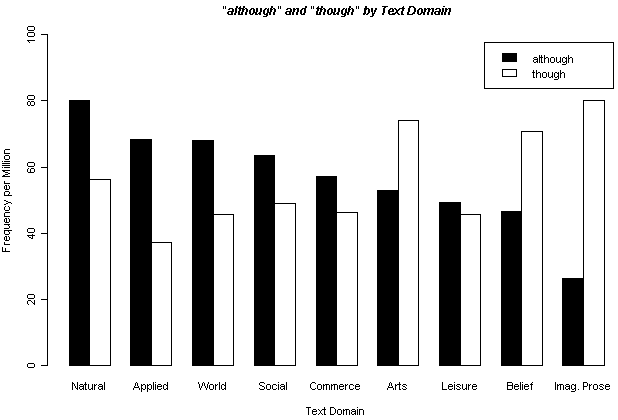

このような先行研究を受けて,今回は BNC ( The British National Corpus ) によりこれを確かめてみる.BNCweb で,{although/CONJ}, {though/CONJ} をそれぞれ検索し,Written/Spoken, Text Domain, Sex of Author/Speaker, Perceived Level of Difficulty など様々なパラメータで出現分布を分析した.主立った結果を以下に示そう(数値データはこのページのHTMLソースを参照).

まず,Written/Spoken の差については,予想されるとおり,両語とも Written への偏りが激しい(差異係数は though で 0.66344 ,although で 0.49770 で,明らかに書き言葉に偏る).Log-Likelihood Test では,p < 0.0001 のレベルで書き言葉と話し言葉の有意差が明確に示された.

書き手,話し手の性による差も興味深い.書き言葉と話し言葉の両方で,although は有意差をもって男性の使用に偏っている.though については,性差は although ほど顕著ではない(ただし書き言葉では p < 0.05 で有意差あり).

次に,Text Domain 別に頻度をみる.9種類の Text Domain を区別した ( Natural and pure sciences, Applied science, World affairs, Social science, Commerce and finance, Arts, Leisure, Belief and thought, Imaginative prose ) .100万語当たりの出現回数に標準化した値で,両語の Text Domain 別頻度をグラフ化したのが以下の図だ.

Text Domain によって両語の出現頻度に対照的な傾向が見られることがわかる.相対的に sciences ( = academic prose ) に although が目立ち,Imag(inative) Prose ( = fiction ) に though が多い.Log-Likelihood Test では,Text Domain による出現傾向の差は p < 0.0001 で有意である.

直感的にも先行研究の結果からも予想され得たことではあるが,although は男性の書き手により学術散文で顕著に用いられるという図式が現われた.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2011-04-06 Wed

■ #709. though と although の語法の差 [conjunction]

従属接続詞 though と although の語法の主な違いは,後者が形式張った語として文語で用いられる傾向があるという点だ.Huddleston and Pullum (736) では,"Although and though are alternants, the latter slightly more informal." とある.『ランダムハウス英語辞典』の語法解説によると,他にも各語の語法に次のような特徴や傾向が見られるという.

(1) 意味の上ではほぼ同義であるが though のほうがはるかに普通の語で,although はやや文語的.

(2) It's expensive, though. 「でも高いよ」のような口語的な副詞用法は although にはない.

(3) as though, even though の though の代わりに although を用いることはない.ただし,文頭では Although it is expensive. (けど,やっぱり高いね)のような用法が時として用いられる.

(4) young though he is (若いとはいえ)のような構文で although は用いない.

(5) 主節に先行する節を導くとき,(仮定ではなく)決まった事実を述べる節などでは although のほうを用いる傾向がある.

Mizuno (41--42) によると,両語の特徴の比較研究は意味論,語用論,談話機能の観点から様々になされてきた.Mizuno は,(al)though に導かれる従属節が主節に先行するか後続するかという統語的な観点に,意味区分 ( standard concessive, rhetorical concessive, contrast, rectifying concessive ) を掛け合わせて,COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の fiction と newspaper articles から用例を取り出して分析した.

形式張りの度合い,主節との位置関係,意味区分などによって,現代英語における though と although の語法の差があることは種々の研究によって明らかにされているが,この差がいかにして生じてきたかという歴史的な観点からの研究はあまりないのではないか.

歴史的,形態的には,although は though に強意の副詞 all が付加された複合語である.現代英語の "even though" や "even if" のように譲歩や仮定を強める表現として中英語では "all though", "all if", "all be it" ( PDE "albeit" ) に相当するものがあったが,位置が前後した "though all"' や "if all" に相当する表現もあった ( OED, "all" 10c ) .(接続詞への "all" の付加は中英語では普通のことであり,[2011-03-21-1]の記事で取り上げた also もその1例である.)OED の記述によると,although はこのように本来は though の強めだったが,1400年までには強意が失われて though の交替形にすぎなくなり,綴字としても1語に綴られるようになった.

しかし,現代英語では,上に述べたように両語の語法の差は確かにあり,though の単なる交替形と捉えるだけでは不十分である.この差に歴史的な側面があるとすれば(恐らくあると思われるが),OED の "practically only a variant" という記述は短絡的ということになるだろう.統語,意味,使用域 ( register ) などが関わり,おもしろい英語史の研究対象になるかもしれない.

・ Mizuno, Yoko. "A Quantitative Analysis of Although and Though Clauses: Their Commonalities and Differences." Studies in English Literature. Regional Branches Combined Issue. Vol. 3 (2011): 47--66. (As Hokkaido Review of English Literature 55 (2010): 41--60.)

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

2011-04-05 Tue

■ #708. Frequency Sorter CGI [corpus][bnc][statistics][web_service][cgi][lexicology][plural]

何らかの基準で集めた英単語のリストを,一般的な頻度の順に並び替えたいことがある.例えば,[2011-03-22-1]で論じたように,頻度と不規則な振る舞いとの関係を調べたいときに,注目する語(群)の一般的な頻度を知る必要がある.この目的には,[2010-03-01-1]で紹介したような大規模な汎用コーパスに基づく頻度表が有用である.BNC lemma-pos list (122KB) や ANC word-tagset list (7.2MB) などで問題の語を一つひとつ検索し,頻度数や頻度順位を調べてゆけばよいが,語数が多い場合には面倒だ.そこで,上記2つの頻度表から,入力した語(群)の頻度と順位を取り出す CGI を作成した.

改行でもスペースでもカンマでもよいのだが,区切られた単語リストを以下のボックスに入力し,"Frequency Sort Go!" をクリックする.出力結果を頻度順位の高い順にソートする場合には,"sort by rank?" をオンにする(デフォルトでオン.オフにすると,入力順に出力される).例えば,現代標準英語に残る純粋に i-mutation を示す複数形は以下の7語のみである(複合語,二重複数,[2011-04-01-1]で話題にした sister(e)n は除く).これをコピーしてボックスに入力する.

foot, goose, louse, man, mouse, tooth, woman

まず,BNC lemma-pos list による出力だが,この頻度表は約1億語の BNC 全体から,頻度にして800回以上現われる,上位6318位までの見出し語 ( lemma ) を収録している.したがって,それよりも頻度の下回る goose, louse については空欄となっている.頻度と不規則性の相関関係を考える際に参考になるだろう.

次に,ANC word-tagset list による出力が続くが,この頻度表は BNC のものよりも規模が大きく,かつきめ細かい.合計22,164,985語を有する ANC (American National Corpus) から,Penn Treebank Tagset によってクラス付与された単位で語形が列挙されたリストである.タグセットが細かいので読みにくいし,自動タグ付与に起因するエラーも少なからず含まれているが,BNC のものよりも低頻度の語(形)を収録しているので,goose や louse の頻度情報も現われる.こちらの頻度表では WORD FORM ごとの頻度も確認できるため,直接 geese や lice の頻度も確かめられる.

当初 Frequency Sorter の用途として想定していたのは,上記の不規則複数形を示す語群などの頻度と順位の一括調査だったが,他にも用途はあるかもしれない.以下に,思いつきをメモ.

・ 1単語から使えるので,like のような多品詞語を入力して,品詞(あるいはタグ付与されたクラス)ごとの頻度を取り出せる.

・ ヒット数だけを確認したい場合には,いちいちコーパスを立ち上げる必要がない.

・ 論文やプレゼンで,ある目的で集めた数百語の単語リストの中から典型的な例,分かりやすい例を10個ほど示したいときなど,頻度の高い10個を選べばよい.例えば,[2011-03-29-1]で列挙した sur- を接頭辞にもつ単語リストのうち,例示に最もふさわしい10個を選ぶなどの目的に.頻度に基づいた順番のほうが,ランダム順やアルファベット順よりも親切なことが多いだろう(今後,本ブログ執筆に活用する予定).

・ 英米それぞれの代表的なコーパスに基づく頻度表を利用しているので,綴字や形態などの頻度の英米差を確認するのに使える.

・ (実際には lemmatisation が必要だが)適当な英文を放り込んでみて,妙に頻度の低い語が含まれていないかを調べる.頻度のツールなので,その他,教育・学習目的にいろいろと使えるかもしれない.

2011-04-04 Mon

■ #707. dragoman [plural][etymology][metanalysis][analogy][kyng_alisaunder]

標題の語は「(アラビア語,トルコ語,ペルシア語国の)通訳者」を意味する.OED の語義は,"An interpreter; strictly applied to a man who acts as guide and interpreter in countries where Arabic, Turkish, or Persian is spoken." である.語源はアラビア語の tarjumān 「通訳者」で,様々な言語を経由し,フランス語から中英語に drugeman として14世紀に借用された( MED を参照).初例は,たまたま最近読んでいる Kyng Alisaunder からだというので,以下に引用する.Alexander の進軍に対して,Darius のいとこ Salome がただちに軍を整えるように促す場面.(Smithers 版より.赤字は引用者.)

For Alisaunder is ypassed Achaye, And is ycome to Arabye, And is on þis half þe flum Jordan, And so me seide a drugeman. Haue we þe feld ar he, We scullen hym wynne, hym maugre.' (B 3395--400)

この語がおもしろいのは,語源的には本来語の man とは無関係にもかかわらず,man を含む複合語と誤って分析され,dragomen なる複数形が早くから現われていることだ.現代の辞書でも,複数形として dragomans に加えて dragomen が記載されている.Quirk et al. (306) でも,". . . the irregular plural can be found also in nouns that are not 'true' compounds with -man; eg: dragoman ? dragomans or dragomen." として言及されている.いわば German を *Germen, human を *humen と複数化してしまうタイプの異分析 ( metanalysis ) に基づく誤用といえるが,使用の歴史が長く,辞書に記載されるほどに一般化したということだろう.BNC の検索では,dragomans が3例,dragomen が1例あった.

通常,名詞の複数形の形成に働く類推 ( analogy ) は,大多数の -s 複数への引きつけという方向に働く.しかし,高度に不規則な i-mutation による複数形であっても,とりわけ頻度の高い men の吸引力は相当に強いと考えられる ([2011-03-22-1]) .現代英語語彙においてタイプの数として圧倒的な吸引力を誇る -s の磁場のなかで,単体の頻度として相当に高い吸引力を有する men が劣勢ながらも反抗している---そんな構図が描けるかもしれない.(ちなみに,初期中英語の名詞複数形を集めた私の研究では,全複数形20496トークンのうち2431トークンが man の複数形だった.あの収集作業のエネルギーの 11.86% が主に men に注がれていたと思うと徒労感が・・・.)

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2011-04-03 Sun

■ #706. 14世紀,英語の復権は徐ろに [reestablishment_of_english][history][hundred_years_war]

中英語期,特に14世紀にイングランドで徐々に英語がフランス語のくびきから解き放たれ,復権していった経緯については,黒死病 ( Black Death ) や農民一揆 ( Peasants' Revolt ) の話題と絡めて reestablishment_of_english の各記事で述べてきた(関連年表は[2009-09-05-1]を参照).英語の復権といっても,もちろん英語という言語が能動的に地位の向上を図ったわけではなく,あくまで英語を母語とする人々の社会的な地位,そして発言力が向上したということである.

その原因は様々だが,しばしば挙げられるのが,長引く英仏百年戦争 ( Hundred Years' War ) による人民の経済負担と黒死病による人口減である.黒死病により労働人口が減り,労働者が賃上げを要求した.これは,昨日の記事[2011-04-02-1]で取りあげた "deference society" といわれる中世イングランドの階級社会に対する挑戦だったが,あくまで social deference を要求し続けた王権は,賃上げに限度を設け,人頭税 ( poll tax ) を追加的に導入するなどして,労働者を逆なでした.こうして14世紀半ば以降,農民を中心とする貧困層の社会的・経済的な不満は確実に増大しており,その帰結として1381年に農民一揆が起こったのだった.

しかし,労働人口の現象→労働者の発言力の増加→英語の復権という歴史は,必ずしも自動的な流れとみなすことはできない.Rigby (36) によると,歴史家 Brenner は次のように主張している.

. . . the successes of the English peasantry in their struggles against their lords in the later Middle Ages were not simply a product of population decline, which strengthened the bargaining position of tenants against their landlords. Rather, the ability of the peasants to organize to throw off manorial impositions and restraints was itself an independent variable in the equation: population decline could just as logically have led to the intensification of serfdom, as it did in seventeenth-century Bohemia, as to its demise . . . .

"the ability of the peasants to organize" 「農民たちの組織力」とは農民たちの意図的な自己主張を表わしている.この観点からすると,英語の復権も,経済的な原因を背景にもちながらも,あくまで英語母語話者の能動的な地位向上の意欲にかかっていたと言えるだろう.

農民一揆は,以降の人頭税が抑制された点で一定の歴史的意義はあったが,Richard II の権謀によって容易に押さえ込まれてしまったために,本質的な社会革命と呼べるほどのものにはならなかった.イングランドの社会変革はこのようにゆっくりとした歩みで進んだにすぎず,同じように英語の復権も一日にして成ったものではなく,徐ろに進行したのである.

・ Rigby, S. H. "English Society in the Later Middle Ages: Deference, Ambition and Conflict." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 25--39.

2011-04-02 Sat

■ #705. deference society --- 恭順の中世イングランド社会 [history][kyng_alisaunder]

中世イングランド社会の典型的なイメージは,社会的可動性の少ない階級社会であるということだろう.Rigby (27) は,18世紀より前のイングランド社会を "deference society" としてとらえる Maurice Keen の言葉を借りて次のように述べている.

. . . a 'deference society', i.e. one characterized by 'an ordered gradation' of social ranks which are hierarchically arranged 'by scales which regulate the respect and the kind of service which one man or woman may expect of another, or may expect to pay another'. 'In the minds of men of that age, the relations of deference and service that persisted between the grades (of society) were the basis of social order, of its essence: they had not yet come to regard social distinctions as divisive, as forces with the potential to tear society apart' . . . . (27)

この見方によると,中世イングランドの社会は,個人の社会的出世を嫌悪し,与えられた身分に満足するように要求する社会であり,さらに既存の社会秩序を変革しようとするいかなる試みをも非難する社会ということになる.

文学のなかにこの見方を支持する根拠を探ると,John Gower (1325?--1408) のラテン詩 Vox Clamantis (5.15, p. 215) に次の主張が見られるという( Rigby, p. 27 からの英訳を引用).

When a poor man is elevated in the city through an unexpected fate, and the unworthy creature is allowed to reach the height of honour, then nature suddenly groans at the changed state of things and grieves at the unaccustomed rarity.

これで思い出したのが,Kyng Alisaunder のとあるシーンである.ペルシア王 Darius が Alexander の猛攻をかわそうと裏口から逃走したところで,浮浪児から出世した2人の裏切り者 Besas と Besanas によって槍で刺されるという場面である.ここで語り手は,いかなる騎士も浮浪児を養い,出世させるべきではないと教訓を垂れる.Smithers 版から引用する.

Fundelynges weren þai two Þat her lorde biseiȝen so. Þerfore ne shulde no gentil kniȝth Neuere norissh no founden wiȝth, Ne beggers blood brynge in heiȝe wyke, Bot he wolde hym-seluen biswyke. (B 4595--60)

その後,Alexander は2人を捕まえ,市中引きまわしのあと絞首刑にした.舞台はもちろん中世イングランドではないが,この中英語の語り手と聴き手は "social deference" を前提として,この場面を解釈しているのかもしれない.

実際のところ,Rigby の議論は「中世イングランド=恭順の社会」はステレオタイプであり,個人の社会的な野心の余地は確かにあったと続く.特に黒死病の後,14世紀後半からは社会はより流動的になり,個人の社会的可動性も高まったとする.とはいえ,社会全体としては「恭順」を打ち破って「革命」を目指す方向は示さず,局地的な資源の再配分で落ち着くくらいには十分「恭順」 であった,というのが Rigby の結論のようだ.

中世イングランドの deference society 論は,言語レベルではどのような含蓄があるだろうか.階級ごとの変種,2人称代名詞の使い分け ([2011-03-01-1], [2010-07-11-1], [2010-02-12-1],[2009-10-29-1]) がすぐに思いつく.また,[2010-10-24-1]で紹介した歴史語用論 ( historical pragmatics ) が広く関わってくるだろう.

・ Rigby, S. H. "English Society in the Later Middle Ages: Deference, Ambition and Conflict." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 25--39.

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

2011-04-01 Fri

■ #704. brethren and sister(e)n [plural][analogy][ame][i-mutation][relationship_noun][corpus][coca][coha]

昨日の記事[2011-03-31-1]で,古英語の親族名詞の屈折表を見た.brethren の起源についても言及したが,これと関連して親族名詞お得意の類推 ( analogy ) の例をもう一つ挙げよう.brethren との類推で sister(e)n という複数形がある.MED の記述にあるように,中英語では -(e)n 形はごく普通であり,-s 形が一般化するのは brother の場合と同じく近代期以降である.この辺りの話題は私の専門領域なので,詳細なデータをもっている.初期中英語でもイングランドの北部や東部では -s が優勢だが,南部や西部ではこの時期の sister の複数形は原則として -n あるいは母音の語尾が圧倒していることは間違いない ( Hotta, p. 256 ) .

さて,sister(e)n は現代英語に生き残っているが,brethren と異なり,通常辞書には記載されていない.BNC ( The British National Corpus ) でもヒットしなかった.しかし,COCA ( Corpus of Contemporary American English ), COHA ( Corpus of Historical American English ) ではそれぞれ4例,15例(19世紀後半以降の例)がヒットし,もっぱらアメリカ英語で聞かれることが分かる.COCA からの例を1つ挙げる.政治討論会番組 "CNN Crossfire" からの用例である(赤字は引用者).

Well, you know, I hate to correct you, but you made the same mistake many of your liberal brethren and sisteren, have said in analyzing this dissent by Judge Stevens.

COCA, COHA 両コーパスからの計19例のうち16例までが brethren and sister(e)n として現われ,主にフィクションで用いられ,dear や my が先行する呼びかけの使い方が多い.brethren と同様に宗教的,組合的な文脈で現われているようだが,限定された語義としてのほか,文体的な効果もあるのかもしれない.関連して,OED の sister の語義5を引用しておこう."In the vocative, as a mode of address, chiefly in transferred senses. Also colloq. as a mode of address to an unrelated woman, esp. one whose name is not known."

もっぱらアメリカ英語で用いられることについては,Mencken (502) が触れている.

Sisteren or sistern, now confined to the Christians, white and black, of the Get-Right-with-God country, was common in Middle English and is just as respectable, etymologically speaking, as brethren.

sister(e)n という複数形に関する歴史的な問題は,近現代アメリカ英語での使用を,中英語期以来の継続としてとらえるべきか,あるいはアメリカ英語で改めてもたらされた刷新としてとらえるべきか,である.OED によると,sister(e)n は一般的な文章語としては16世紀半ばに廃れたとある.初期近代英語期の例やイギリス英語を含めた諸方言の例を調査しないと分からないが,(1) brethren との類推は時代を問わずありそうであること,(2) brethren と脚韻を踏むので呼びかけなど口語で特に好まれそうであること,この2点からアメリカ英語での再形成と考えるのが妥当ではないだろうか.中英語で非語源的な sister(e)n が作り出されたくらいだから,近代英語で改めて作られたとしても不思議はない.

sister(e)n は通常の辞書には載っていないくらいのレアな複数形だが,brethren, children, oxen (but see [2010-08-22-1]) と同じ,現代に残る少数派 -en 複数の仲間に入れてあげたい気がする.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow