hellog〜英語史ブログ / 2015-12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015-12-31 Thu

■ #2439. 大母音推移の英語音韻史上の意義 [gvs][vowel][diphthong][drift][teleology][language_change][historiography]

昨日の記事「#2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2)」 ([2015-12-30-1]) で,大母音推移の英語綴字史における意義について考察し,その再評価を試みた.では,大母音推移の英語音韻史上の意義は何だろうか.大母音推移は,当然ながら第1義的に音韻変化であるから,その観点からの意義と評価が最重要である.

昨日も引用した Brinton and Arnovick (313) が,大母音推移の音韻史上の意義について詳しく正確に論じている.

[The Great Vowel Shift] eliminated the distinction between long and short vowels that had characterized both the Old and Middle English phonological systems. The long vowels were replaced by either diphthongs or tense vowels, which contrasted with the lax short vowels. Thus, the vowel system underwent a significant change from one based on distinctions of quantity (e.g. OE god 'deity' vs gōd ('good') to one based on distinctions of quality. While modern English does have long and short vowels (e.g. sea vs ceased), this distinction is now merely an allophonic difference, completely predictable by the voicing qualities or number of consonants that follow the vowel.

大母音推移を契機として,英語の母音体系が量に基づくものから質に基づくものへと変容を遂げたというの指摘は,大局的かつ重要な洞察である.大袈裟にいえば,社会の革命や人生の方向転換に相当するような変身ぶりではないだろうか.母音の量の区別を重視する日本語のような言語の母語話者にとって,現代英語の音声の学習は易しくないが,これも大母音推移に責任の一端があるということになる.日本語母語話者にとっては,大母音推移以前の母音体系のほうが馴染みやすかったに違いない.

ある音韻変化をその言語の音韻史上に位置づけ,大局的に評価するという試みは,これまでも行われてきた.例えば,母音変化に関しては「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]),「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]),「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]),「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1]) で論じてきたとおりである.

しかし,このような大局的な評価それ自体は,いったい歴史言語学において何を意味するものなのだろうか.そのような評価の背景には,偏流 (drift) や目的論 (teleology) といった言語変化観の気味も見え隠れする.大母音推移を通じて,言語の歴史記述 (historiography) という営みについて再考させられる機会となった.

2015年も hellog 講読,ありがとうございました.2016年もよろしくお願いします.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2015-12-30 Wed

■ #2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2) [gvs][spelling_pronunciation_gap][historiography][vowel]

大母音推移 (gvs) については,英語史で学ぶべき定番事項であり,本ブログでも多く取り上げてきた.だが,大母音推移の英語史上の意義は何だろうか.1つには,英語音韻史上,大規模かつ体系的に起こった変化であるという評価はもちろんあるだろう.だが,それに加えて,現代英語における発音と綴字の乖離の主要因としてとらえる見方も定着しているように思う.本記事では,「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]) に引き続き,綴字体系への衝撃という観点から大母音推移を評価すべく,主要な英語史概説書などからこの点に関する箇所を抜き出して提示したい.

It will be noticed that the Great Vowel Shift is responsible for the unorthodox use of the vowel symbols in English spelling. The spelling of English had become fixed in a general way before the shift and therefore did not change when the quality of the long vowels changed. Consequently our vowel symbols no longer correspond to the sounds they once represented in English and still represent in the other modern languages. (Baugh and Cable 197)

. . . the Great Vowel Shift further confused English spelling. In Old and Middle English, the spellings of stressed vowels in English correspond reasonably well to their pronunciations. The arrival of the printing press in England in the late fifteenth century standardized spelling and fixed orthography to late Middle English conventions. When the long vowels shifted in the subsequent centuries, the spelling system did not change to record the new pronunciations. The spelling currently used for stressed vowels, then, is the spelling appropriate for the unshifted vowels. We no longer have a close correspondence between the spelling and the sounds. (Brinton and Arnovick 313)

It is a particular irony that, at the same time as printing was being introduced, the vowel sounds of London speech were undergoing the greatest change in their history. If printing had come a century later, or the Great Vowel Shift . . . a century earlier, the present-day spelling system would be vastly more regular than it has turned out to be. As it is, the spelling of thousands of words now reflects the pronunciation of vowels as they were in Chaucer's time. (Crystal 274)

The Great Vowel Shift radically altered most of the English long vowel system, and although spelling had been pretty much fixed by Johnson's time, more recent phases of the Great Vowel Shift have rendered the spelling system of English less phonetic in character. (Fennell 158)

The spelling of vowel sounds was disrupted in the period 1500--1700 by the most dramatic sound change in the history of English, what is now known as the Great Vowel Shift. . . . The change had far-reaching consequences for the spelling system too, as traditional spellings began to represent new sounds. . . . So where Middle English had a more straightforward system whereby a letter represented long and short values of a single vowel sound, this pattern was disrupted and replaced with a much less predictable system. (Horobin 158--59)

Over the last 500 years or so the relationship between sound and spelling has been further obscured in all varieties of English by changes in the long vowels which have come to be known as the Great Vowel Shift . . . . (Knowles 83)

The Great Vowel Shift (GVS) is the name given to a number of important and related pronunciation changes which affected these long vowels during the 15th, 16th and perhaps early 17th centuries and which resulted both in the differences between the sound-spelling correspondences of the continental European languages and those of Modern English . . . (e.g. French dame /dam/, English dame; French lime /lim/, English lime) and in the differences in pronunciation of the stressed vowels of pairs of words such as divine/divinity and serene/serenity, and also ultimately, though not directly, in (i) Modern English words such as meet and meat being alike in sound, and (ii) the difference in pronunciation of the OO of food, good and blood, etc. (Upward and Davidson 176--77)

すべての論者が大母音推移の綴字体系への影響を認めているし,なかにはその影響の大きさを強調する者もある.しかし,「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]) でも示唆したように,「最大の元凶」とみなしてよいかどうかは疑問である.最後の Upward and Davidson からの引用が的確に指摘しているとおり,大母音推移は,その後に生じた他の種々の音韻変化と手を携えて,発音と綴字の差を開いてきたと評価するのが妥当だろう.唯一の主犯として扱うわけにはいかないように思われる.英語史概説書において,大母音推移が伝統的に綴字の混乱を招いた主犯級として扱われてきた背景には,<a> = /a/ のようなラテン語の母音字とその母音の対応を "orthodox" とする西洋の文字体系観も大きく関与しているだろう.いずれにせよ,私は大母音推移を少しく減刑処分してあげたいと常々考えている.歴史的にはちょっとした罪人かもしれないが,共時的には評判ほど悪いヤツではない(ただし,積極的に良いヤツと評価する理由も,もちろんない).

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-12-29 Tue

■ #2437. 3文字規則に屈したイギリス英語の <axe> [spelling][orthography][ame_bre][three-letter_rule]

現代英語の綴字に関する「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) の記事で,斧を意味する語の綴字 <ax> あるいは <axe> に触れた.英英辞書を引くと,Longman Advanced American Dictionary, 2nd ed. などのアメリカ系では見出しに "ax, axe" の順序で挙げられており,Longman Dictionary of Contemporary English, 5th ed. などのイギリス系では "axe (also ax American English)" の順序で挙げられている.このように現在では綴字の英米差をなすペアといってよいが,19世紀後半には,イギリス英語でも2文字の <ax> のほうが推奨されていたようである.Horobin (167) がこの点に言及している.

The various factors involved in the adoption of a particular spelling as the OED headword is apparent from a comparison of the treatment of axe in the first and second editions. The first edition (published in 1885) employed the spelling ax for its headword, noting that this spelling is 'better on every ground, of etymology, phonology, and analogy, than axe, which has of late become prevalent'. But, despite its continued support for the spelling ax, the second edition of 1989 adopted axe for its headword, noting that, despite its many advantages, ax had by this time fallen out of use entirely.

イギリス英語において慣用として <axe> が通用されるようになったので,OED としてもそちらを採用するという記述だが,なぜ <axe> が通用されるようになったのかという問題については触れられていない.ここで,3文字規則がその答えの少なくとも一部であろうということは主張できそうである.イギリス英語において <ax> が潰えた今となっては,明らかな例外は ox のみとなる.

なお,OED Online によれば,語源欄の記述が2版から少々変更されており,"The spelling ax is better on every ground, of etymology, phonology, and analogy, than axe, which became prevalent during the 19th century; but it is now disused in Britain." となっていることを付け加えておこう.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-12-28 Mon

■ #2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][inflection][final_e][plural][number][category][agreement]

この2日間,「#2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) と「#2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例」 ([2015-12-27-1]) の記事で,Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English (ilame) について考察した.#2434の記事で話題にしたのは,実は形容詞の「単数」の弱変化屈折として生起する -e のことであって,同じように -e 語尾が遅くまでよく保たれていた形容詞の「複数」の屈折については触れていなかった.「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]) に挙げた屈折表から分かるように,複数においては,弱変化と強変化の区別なく,原則としてあらゆる統語環境において,単音節形容詞は -e を取ったのである.#2435の記事で扱った "eurhythmy" や "buffer hypothesis" は,形容詞の用いられる統語環境の差異を前提とした仮説だったが,複数の場合には上記のように統語環境が不問となるので,なぜ複数屈折の -e がよく保持されたのかについては,別の問題として扱わなければならない.

この問題に対して,基本的には,単複を区別する数 (number) という文法範疇 (category) が英語の言語体系においてよく保守されてきたからである,と答えておきたい.名詞や代名詞においては,印欧祖語から古英語を経て現代英語に至るまで一貫して数の区別は保たれてきたし,主語と動詞の一致 (concord) においても,数という範疇は常に関与的であり続けてきた.形容詞では,結果的に近代英語期以降,数の標示をしなくなったことは事実だが,初期中英語期の激しい語尾の水平化と消失の潮流のなかを生き延び,後期中英語まで複数語尾 -e をよく保ってきたということは,英語の言語体系において数という範疇が根深く定着していたことを示すものだろう.この点で,私は以下の Minkova (329) の見解に同意する.

My analysis assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural. Yet in maintaining the syntactically based strong-weak distinction in the singular, it is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival NPs. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject NPs and the predicate, in other words the singular-plural opposition continues to be realized across the system.

では,なぜ英語では数という文法範疇がここまで根強く残ろうとした(そして現在でも残っている)のか.これは言語における文法範疇の一般的な問題であり,究極の問題というべきである.これについての議論は,拙著の "Syntactic Agreement" と題する6.6節 (141--44) で触れているので参照されたい.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2015-12-27 Sun

■ #2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例 [ilame][adjective][eurhythmy]

昨日の記事「#2434. 形容詞屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) で,無強勢音節と強勢音節とが繰り返される好韻律 (eurhythmy) を維持しようとする力が,形容詞屈折語尾の消失を遅らせたとする説を紹介した.Minkova は,このような -e を緩衝装置とみなし "the buffer hypothesis" (326) と呼んでいる.

この仮説は,形容詞屈折の -e 以外にも,英語史上の様々な現象に適用可能である.例えば,「#712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」 ([2011-04-09-1]) や「#643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」 ([2011-01-30-1]) でも取り上げたように,限定用法の過去分詞形容詞 learned, naked, wicked や,ラテン借用語 solid, squalid, timid, vivid などにおいて最終音節が失われずにきたのも,buffer hypothesis で説明されるだろう.

Minkova (326--28) では,その他の適用可能事例がいくつか挙げられている.例えば,古英語の女性弱変化名詞の単数属格に由来する -e が,myn herte rote のような構造において中英語期まで保たれていた事実が指摘されている.また,had や were は,助動詞として用いられる場合には,屈折語尾を落とし,単音節として発音される傾向があったのに対し,本動詞として用いられる場合には,語尾に -e を付して2音節として現われることがあったという指摘がなされている.同様に,不定詞の形態について,本動詞 want に接続する場合には I want to go. のように to 不定詞となるのに対し,助動詞 should に接続する場合には I should go. のように原形不定詞となるのも,buffer hypothesis が関与するものと述べられている.さらに,asleep, afloat, aswim, aghast, aglow, aslant 等のもっぱら叙述用法に用いられる多音節形容詞において,第1音節に強勢が落ちないのも,リズムが関与するだろう.

だが,昨日も述べたように,buffer hypothesis の効果は歴史を通じてあくまで消極的であることに注意したい.見えやすい強力で突発的な力ではなく,水面下で常に弱く作用している力とみるべきだろう.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

2015-12-26 Sat

■ #2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][syllable][pronunciation][prosody][language_change][final_e][speed_of_change][schedule_of_language_change][language_change][metrical_phonology][eurhythmy][inflection]

英語史では,名詞,動詞,形容詞のような主たる品詞において,屈折語尾が -e へ水平化し,後にそれも消失していったという経緯がある.しかし,-e の消失の速度や時機 (cf speed_of_change, schedule_of_language_change) については,品詞間で差があった.名詞と動詞の屈折語尾においては消失は比較的早かったが,形容詞における消失はずっと遅く,Chaucer に代表される後期中英語でも十分に保たれていた (Minkova 312) .今回は,なぜ形容詞弱変化屈折の -e は遅くまで消失に抵抗したのかについて考えたい.

この問題を議論した Minkova の結論を先取りしていえば,特に単音節の形容詞の弱変化屈折における -e は,保持されやすい韻律上の動機づけがあったということである.例えば,the goode man のような「定冠詞+形容詞+名詞」という統語構造においては,単音節形容詞に屈折語尾 -e が付くことによって,弱強弱強の好韻律 (eurhythmy) が保たれやすい.つまり,統語上の配置と韻律上の要求が合致したために,歴史的な -e 語尾が音韻的な摩耗を免れたのだと考えることができる.

ここで注意すべき点が2つある.1つは,古英語や中英語より統語的に要求されてきた -e 語尾が,eurhythmy を保つべく消失を免れたというのが要点であり,-e 語尾が eurhythmy をあらたに獲得すべく,歴史的には正当化されない環境で挿入されたわけではないということだ.eurhythmy の効果は,積極的というよりも消極的な効果だということになる.

2つ目に,-e を保持させるという eurhythmy の効果は長続きせず,15--16世紀以降には結果として語尾消失の強力な潮流に屈しざるを得なかった,という事実がある.この事実は,eurhythmy 説に対する疑念を生じさせるかもしれない.しかし,eurhythmy の効果それ自体が,時代によって力を強めたり弱めたりしたことは,十分にあり得ることだろう.eurhythmy は,歴史的に英語という言語体系に広く弱く作用してきた要因であると認めてよいが,言語体系内で作用している他の諸要因との関係において相対的に機能していると解釈すべきである.したがって,15--16世紀に形容詞屈折の -e が消失し,結果として "dysrhythmy" が生じたとしても,それは eurhythmy の動機づけよりも他の諸要因の作用力が勝ったのだと考えればよく,それ以前の時代に関する eurhythmy 説自体を棄却する必要はない.Minkova (322--23) は,形容詞屈折語尾の -e について次のように述べている.

. . . the claim laid on rules of eurhythmy in English can be weakened and ultimately overruled by other factors such as the expansion of segmental phonological rules of final schwa deletion, a process which depends on and is augmented by the weak metrical position of the deletable syllable. The 15th century reversal of the strength of the eurhythmy rules relative to other rules is not surprising. Extremely powerful morphological analogy within the adjectives, analogy with the demorphologization of the -e in the other word classes, as well as sweeping changes in the syntactic structure of the language led to what may appear to be a tendency to 'dysrhythmy' in the prosodic organization of some adjectival phrases in Modern English. . . . The entire history of schwa is, indeed, the result of a complex interaction of factors, and this is only an instance of the varying force of application of these factors.

英語史における形容詞屈折語尾の問題については,「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]),「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]) ほか,ilame (= Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English) の各記事を参照.

なお,私自身もこの問題について論文を2本ほど書いています([1] Hotta, Ryuichi. "The Levelling of Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." Journal of the Institute of Cultural Science 73 (2012): 255--73. [2] Hotta, Ryuichi. "The Decreasing Relevance of Number, Case, and Definiteness to Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." 『チョーサーと中世を眺めて』チョーサー研究会20周年記念論文集 狩野晃一(編),麻生出版,2014年,273--99頁).

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." ''Papers from the 5th International

2015-12-25 Fri

■ #2433. advisor の綴字と発音の相互作用 [suffix][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation][agentive_suffix][agentive_suffix]

綴字と発音の相互作用について,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) や「#2407. margarine の発音」 ([2015-11-29-1]) で触れてきた.同じ相互作用の観点から,adviser と advisor の差異化を扱った McDavid による記事をみつけたので紹介したい.

adviser と advisor は,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で例示したように,異なる行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) をもつペアである.意味上は,adviser が一般的な助言者を指すのに対して,advisor は特にアメリカ英語で大学の指導教官を指す傾向が強い.両語の接尾辞が異なるとはいっても,それは綴字上のみであり,発音においては通常いずれも /ədˈvaɪzɚ/ となる.しかし,以下に述べるように,McDavid が論考を発表した1942年という段階では,advisor に対して /ədˈvaɪzˌɔɚ/ のような発音も聞かれたらしい.

McDavid は,advisor の綴字と発音の発達を次のように分析している.まず,一般的な意味での adviser のみが存在していたところに,大学における「指導教官」を意味するものとして <advisor> なる綴字が生み出された.これは,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor など,-or 接尾辞をもつ語の多くが専門的な役職や職業を表わしていたために,これに乗じて書記上の差異化を生み出そうとした結果だろう.また,advisory や supervisor のような綴字の類似も関わっていたかもしれない.このように綴字上の区別が生み出されたあとに,advisor は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理により,最終音節がやや過剰に /ɔɚ/ と発音されるようになった.

つまり,advisor はまず狭められた意味として生命を得て,次に綴字において新たに作り出され,そして最後に発音が変形を受けたことによって,従来の adviser から独立した語彙素として独立したということになる.ただし,その後は上述の通り adviser と同じ発音へと回帰していったのであり,現在では advisor は視覚的に独立した語彙素 (cf. 「#2432. Bolinger の視覚的形態素」 ([2015-12-24-1])) として機能していると解釈すべきだろう.

・ McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

2015-12-24 Thu

■ #2432. Bolinger の視覚的形態素 [writing][morpheme][grapheme][grammatology][homophony][polysemy][spelling][orthography][phonaesthesia][suffix][punctuation][agentive_suffix]

昨日の記事「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1]) で,Bolinger の視覚的形態素 (visual morpheme) という用語を出した.それによると,書記言語の一部には,音声言語を媒介しない直接的な表形態素性を示す事例があるという.Bolinger (335--38) は現代英語の正書法の綴字を題材として,いくつかの種類に分けて事例を紹介している.説明や例を,他からも補いながら解説しよう.

(1) 同音異綴語 (homonyms) .例えば,"Sea is an ocean and si is a tone, as you can readily see." という言葉遊びに見られるような例だ.ここでは文脈のヒントが与えられているが,3語が単体で発音されれば区別がつかない.しかし,書記言語においては3者は明確に区別される.したがって,これらは目に見える形で区別される形態素と呼んでよい.おもしろいところでは,"The big clock tolled (told) the hour." や "The danger is safely passed (past)." のように,単語対の使い分けがほとんど意味の違いに結びつかないような例もある.

(2) 綴字の意味発達 (semantic evolution of spellings) .本来的には同一の単語だが,綴字を異ならせることにより,意味・機能を若干違えるケースがある.let us と let's,good and と good などがその例である.gray と grey では,前者が She has lovely gray eyes. などのように肯定的に用いられる傾向があるのに対して,後者は It was a grey, gloomy day. などのように否定的に用いられるとも言われる.check/cheque, controller/comptroller, compliment/complement なども類例ととらえられるかもしれない.なお,Hall (17) は,この (2) の種類を綴字の "semantic representation" と呼んでおり,文学ジャンルとしての fantasy と幻想としての phantasy の違いや,Ye Olde Gifte Shoppe などにおける余剰的な final_e の効果に注目している (cf. 「#13. 英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」 ([2009-05-11-2]),「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1])) .(1) と (2) の違いは,前者が homonymy で,後者が polysemy に対応すると考えればよいだろうか.

(3) 群集 (constellations) .ある一定の綴字をもつ語群が,偶然に共有する意味をもつとき,その綴字と意味が結びつけられるような場合に生じる.例えば,行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の -or は,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor などに示唆されるように,-er に比べて専門性や威信の高さを含意するようである (see 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])) .また,接尾辞 -y と -ie では,後者のほうが指小辞 (diminutive) としての性格が強いように感じられる.このような事例から,音声言語における phonaesthesia の書記言語版として "graphaesthesia" なる術語を作ってもよいのではないか.

(4) 視覚的な掛詞 (visual paronomasia) .視覚的な地口として,収税吏に宛てた手紙で City Haul であるとか,意図的な誤綴字として古めかしさを醸す The Compleat Military Expert など.「海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1]) や「#825. "pronunciation spelling"」 ([2011-07-31-1]) の例も参照.

(5) 綴字ではなく句読点 (punctuation) を利用するものもある.the dog's masters と the dogs' masters は互いに異なる意味を表わすし,the longest undiscovered vein と the longest-undiscovered vein も異なる.「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) も,この種類に数えられるだろう.

以上の "visual morpheme" は,いずれも書記言語にのみ与えられている機能である.

・ Bolinger. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2015-12-23 Wed

■ #2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論 [writing][medium][grammatology][morpheme][history_of_linguistics]

書き言葉の自立性について,直接的には「#2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1)」 ([2015-09-22-1]) とそこに張ったリンク先の記事や「#2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2)」 ([2015-09-23-1]) で取り上げてきた.今回は,書き言葉が話し言葉という媒体 (medium) から十分に独立しているということについて,Bolinger (333) の視覚的形態素 (visual morpheme) に関する論文からの引用を通じて,主張したい.

The fact that most writing is the graphic representation of vocal-auditory processes tends to obscure the fact that writing can exist as a series of morphemes at its own level, independent of or interacting with the more fundamental (or at least more primitive) vocal-auditory morphemes. Recognition of visual morphemes is also hampered by the controversy, not yet subsided, over the primacy of the spoken versus the written; the victory of those who sensibly insist upon language as fundamentally a vocal-auditory process has been so hard won that any concession to writing savors of retreat. Yet, so long as a point-to-point correspondence is maintained, it is theoretically possible to transform any series of morphemes from any sensory field into any other sensory field, and keep them comprehensible; the only condition is that contact with the nervous system be maintained at some point. More than theoretically: it is actually done for the congenitally deaf-and-dumb reader of Braille, who 'reads' and 'comprehends' with his finger-tips. Just as here is a system of tactile morphemes existing with no connexion (other than historical) with the vocal-auditory field, so there is nothing unscientific in the assumption that a similarly independent visual series may be found.

とりわけ "the victory of those who sensibly insist upon language as fundamentally a vocal-auditory process has been so hard won that any concession to writing savors of retreat" と述べているところは,何ともうまい言い回しだ.世間一般では,書き言葉は,その威信や信頼ゆえに,話し言葉よりも上位に位置づけられることが多い.一方,近代言語学では,その一般の見方に対して,むしろ言語の基本は音声であるという主張が辛抱強くなされてきたのであり,その結果,言語学者にとっては悲願だった話し言葉の優位性の言説が,アカデミックな世界では確立されてきた.ところが,世間一般と言語学者の考え方がこのように鋭く対立しているところに,まさに言語学者サークルの限られた一部からではあるが,書き言葉の自立性という,ある意味では世間一般の通念に歩み寄るかのような見解が提示されているというのだから,話しは厄介だ.

すべからく,話し言葉と書き言葉の役割を,過不足なく,どちらにとっても不利のないように,ありのままに評価し,それを言語学者にも非言語学者にも提示すべきだと考える.学界の現状としては,いまだ書き言葉の扱いは不当である.

Bolinger の論文の結論は以下の通りである (340) .熟読玩味したい.

1. Visual morphemes exist at their own level, independently of vocal-auditory morphemes. Even a perfect phonemic transcription would, if used for communication, immediately become a system of visual morphemes. In modern English, education has made the visual system part of the public domain, so that it exhibits some evolutionary tendencies unsecured to vocal-auditory morphemes.

2. In the implicit reactions of literate people, eye movements combine with other implicit movements. There is as good reason to posit eye movements as the physiological correlate of 'thinking' and 'understanding' as there is to posit laryngeal movements as such a correlate.

3. In view of the close integration of the 'language organization', it is probably necessary to revise the dictum that 'language must always be studied without reference to writing'. This in no way detracts from the value of that dictum as applied to all languages at some stage of their development and to largely literate speech communities today; it is merely a recognition of a shift that has taken place in the communicative behavior of some highly literate societies.

4. If it is true that the residue of language after the vocal-auditory is subtracted has provided a redoubt from which attacks could be made on linguistic science, then an appreciation of visual morphemes by both parties to the controversy may prove a step in the direction of reconciliation.

・ Bolinger, Dwight L. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

2015-12-22 Tue

■ #2430. 日本語の表記体系の保守性 [writing][grammatology][japanese][alphabet][romaji]

「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2412. 文字の魔力,印の魔力」 ([2015-12-04-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) の記事で,文字体系の保守性について議論した.しかし,身近なところで考えてみれば,日本語の表記体系こそ保守的ではないだろうか.確かに,「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1]) や「#2387. 日本語の文字史(近代編)」 ([2015-11-09-1]) で歴史を振り返ったように,日本語の表記体系は様々な変化を経てきたことは事実であり,その意味では「保守的」といえないかもしれない.しかし,やや特殊な位置づけにあるローマ字は別としても,漢字,平仮名,片仮名という3つの文字体系を混合させた表記体系の歴史は,その費用対効果の悪さにもかかわらず,約千年間続いている (cf. "[The writing system of Japanese is] too expensive a cultural luxury for any people in the present age" (qtd. Gardner 349 from Boodberg 20)) .明治以降,ローマ字化 (romanisation) の機運も生じたが,結果的に改革はなされずに混合的な表記体系のまま現在に至っているのである.

この日本語表記体系の保守性は,特にアルファベット文化圏の目線から眺めると異様に映るのかもしれない.日本語(の漢語)のローマ字による翻字 (transliteration) 方法を提案した書籍に対する書評を読んでみた.著者も評者もアルファベット文化圏で育った人物のようであり,その目線からの日本語表記体系の評価は,それを常用し当然視している者にとっては,むしろ新鮮である.

例えば,評者 Gardner は明治期にローマ字化の改革が失敗したことを,英語における綴字改革の成功した試しがないことと比較している.これは,文字体系の保守性という一般的な議論に通じるだろう.". . . societies formed to advocate the use of romanization for Japanese . . . fared little better than societies for the reformation of English spelling" (349).

しかし,とりわけ日本語ローマ字化の失敗の理由を挙げているくだりがおもしろい.Gardner は,(1) 漢字を芸術の対象とみる傾向,(2) 漢字を使いこなす能力を規律,勤勉,権威の象徴とみる傾向,(3) 漢字の表語性の価値を認める傾向,(4) 大量の同音異義語の弁別手段としての漢字の利用,を理由として挙げている.(1) と (2) は文字をめぐる社会文化的な要因,(3) と (4) は言語学的・文字論的な要因といえるだろう.それぞれを説明している部分を Gardner (349) より引用したい.

The passive resistance to romanization draws much of its strength from the high regard for writing as an art. The point is difficult for a westerner to grasp, but good calligraphy is considered as much an index to a man's character as his appearance.

The acquisition of reading and calligraphy represents an investment of long hours of exacting discipline and endless memory work. Why should a statesman, a businessman, or an ordinary citizen---much less a scholar---accept easily the idea of throwing away this proud achievement in order to learn a foreign system that he will read haltingly at first and in which his handwriting will scarcely be distinguishable from a schoolboy's?

[The pronouncement is frequently heard] that the character cannot be separated from the word, or even that the character is the word. The Japanese feel that the understanding of a literary passage would somehow be impaired if the complex reaction to the characters were not brought into play.

Strongest of all is the firm conviction on the part of many Japanese that because of the enormous number of homonyms that exist in the technical and semi-learned language, this would be confusing or unintelligible if reduced to romanization.

日本語の表記体系を外側から,とりわけアルファベットに慣れ親しんでいる者の視点から眺めると,その非常な保守性に気づくことができる.

・ Gardner, Elizabeth F. "Review of UCJ: An Orthographic System of Notation and Transcription for Sino-Japanese. By Peter A. Boodberg. (University of California Publications in East Asiatic Philology, Vol. 1, No. 2, pp. 17--102.) Pp. iii, [86]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1947." Language 26 (1950): 346--55.

2015-12-21 Mon

■ #2429. アルファベットの卓越性という言説 [language_myth][writing][alphabet][grammatology][sociolinguistics][linguistic_imperialism][grapheme]

アルファベット (alphabet) あるいは単音文字の文字体系としての卓越性について,多くの言説がなされてきた.数十年前まで,特に西洋ではアルファベットは文字の発展の頂点にあるという認識が一般的だったし,現在でもそのように信じている者は少なくないだろう (cf. 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])) .

合理性,経済性,分析性という観点からいえば,アルファベットは確かに音節文字よりも,表語文字よりもすぐれているとはいえるだろう.しかし,そのような性質が文字の果たす機能のすべてであるわけではない.むしろ,「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1]),「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の記事などで繰り返してきたように,私は,文字の本質は表語機能 (logographic function) にあると考えている.それでも,アルファベット卓越論は根強い.

文字体系としてのアルファベット卓越論は,優位に西洋文化優勢論に発展しうる.西洋社会は,アルファベットを採用し推進したがゆえに,民主主義や科学をも発展させることができたのだ,という言説だ.しかし,これは神話であるにすぎない.この問題について,ロビンソン (226--27) は次のように議論している.

アルファベットは民主主義の発展に不可欠だったとよくいわれる.識字率を大いに高めたからだと.また,現代社会に於ける西洋の勝利,とくに科学分野での成功は,いわゆる「アルファベット効果」に負うところが大きいともいわれる.なぜなら西洋と中国を比較すると,科学はどちらでも発達したが,西洋では分析的な思考が発達し,例えばニュートンやアインシュタインのような人物が輩出して中国をはるかに引き離す結果となった.そういう分析的な思考は,単語が1字1字に分解されるアルファベットの原理によって育まれたというのだ.簡単にいえば,アルファベットは還元主義的な思考を育て,漢字は全体論的な思考を育てるということになる.

初めに述べた民主主義とアルファベットについての意見には,一片の真実がありそうだ.だがアルファベットが民主主義の発展を助けたのだろうか,それとも,人々に芽生えた民主主義を求める気持ちがアルファベットを誕生させたのだろうか?〔中略〕古代エジプト人は早くも紀元前第3千年紀,母音記号のないアルファベットを知っていた.しかしそれを使おうとはせずに,たくさんの記号を使ってヒエログリフを書くことを選んだ.これは彼らが自分たちの政治体制に,民主主義の必要性を感じていなかったということなのか?

科学の発展をめぐる二つめの意見は,おもしろいが誤りだ.中国の文字がそのあまりの複雑さのために,読み書き普及の妨げになったというなら話はわかる.しかし分析的な思考が得意かどうかといった深い文化的傾向を,漢字が表語的な文字だということに結びつけるのはばかげている.インド?ヨーロッパ語族の人々が叙事詩を書くということと,牛乳を飲むという事実を結びつけるようなものだろう.中国人は牛乳を飲まないから叙事詩を書かないのだと.ある優れた中国研究者は,皮肉をこめてこれを「牛乳食効果」と読んでいる.文化的な深い違いを論じるには,その文化全体を見なければならない.それがどんなに重要そうでも,文字がどうかといったほんの一面だけを見ても仕方がない.結局のところ重力や相対性理論を理解したニュートンやアインシュタインなら,たとえ漢字で教育を受けていても,いやエジプトのヒエログリフやバビロニアの楔形文字であったとしても,学ぶべきものは学んだに違いないのである.

また,ロビンソンは別の箇所 (265)で民主主義の問題について次のようにも述べている.

アルファベットと識字能力と民主主義の同時代的な関係も,一見もっともらしいけれど,評価するのは難しい.確かに文字が覚えやすければ,多くの人が習得でき,その人々が社会的な問題に明るくなれば,それに関与したり,何らかの役割を求めるようになるかもしれない.だから確かに今日の民主主義国家の教育政策は,読み書きの能力向上に重点をおき,非識字は進歩の遅れだというのが常識になっている.とはいえ識字の問題には,読み書きのたやすさ以外にも,ひじょうに多くのことが関係している.経済,政治,社会や文化の状況なども,識字能力と民主主義が根付き成長していくには,それに好都合でなければならない.古代エジプトに根本的な社会構造の変化が起きなかったこと,あるいは古代ギリシアにそれが起きたことを,たんにヒエログリフとアルファベットの違いから説明することはできないだろう.それは今日の日本の識字率の高さを,その世界一複雑な文字のせいにはできないのと同じくらい明白なことである.

文字論という分野がもっと認知され,理解されない限り,標題の言説は今後も繰り返されるのかもしれない.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-20 Sun

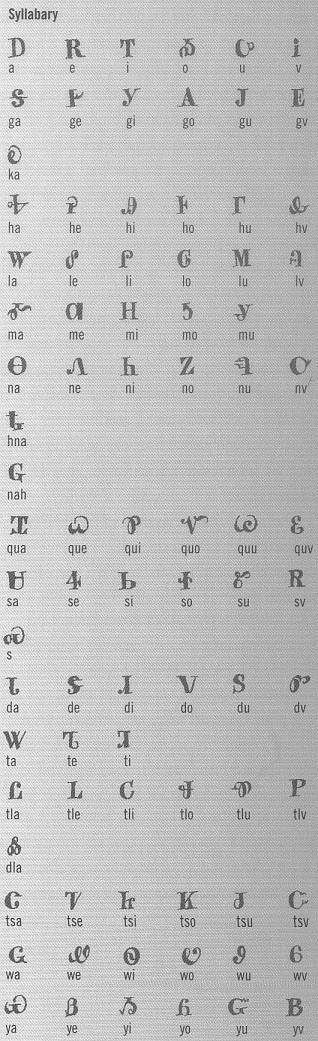

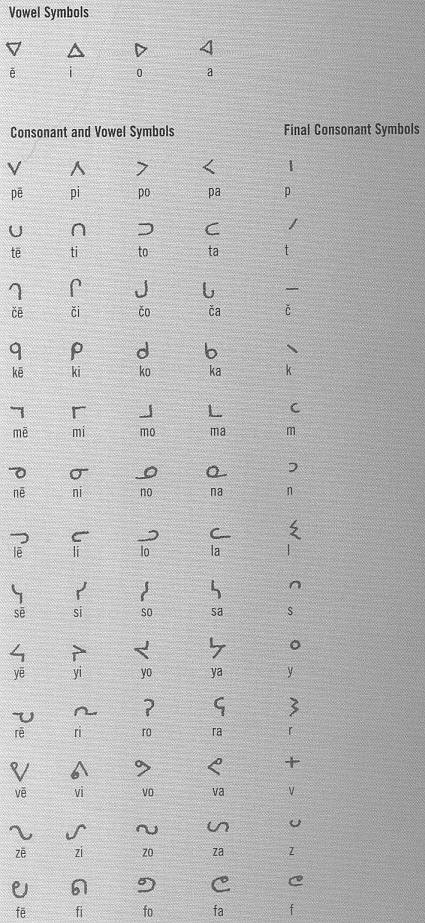

■ #2428. チェロキー音節文字とクリー音節文字 [writing][grammatology][syllabary]

19世紀前半にローマ字を参考に作られた2種類の表音文字がある.いずれもアメリカ先住民の言語を表記するのに考案された音節文字だ.

1つめは,チェロキー・アルファベットと呼ばれる文字である.これは,チェロキー族 (Cherokee) のセコイヤ (Sequoyah; 1760--1843) が,母語であるイロクォイ語 (Iroquoian) を表記するために1821年に考案したもので,「アルファベット」と呼ばれこそするが,実際には音節文字 (syllabary) である.85の記号により,6つの母音,22の子音,200ほどの音素群や音節を表わす.セコイヤは英語を知らなかったが,英語話者の開拓者と接触するなかで,母語を表記する文字体系を作ろうと思い立った.当初は表語文字の考案を目指していたが,数千の記号が必要となることを知って諦めざるをえず,音節文字の考案へと転向した.はじめ文字の種類は200近くあったが,最終的には85文字へ絞った.字形はギリシア文字やヘブライ文字の影響も受けつつラテン文字を基礎としているが,与えられている音価はラテン語や英語などとはまったく異なる.

チェロキー文字が提案されると,それは数年のうちに多くのチェロキー族の人々によって習得された.まずは発祥地 North Carolina で,さらに1830年以降はチェロキー族の多くが移住した Oklahoma でも用いられることになった.1827年には,チェロキー文字はボストンでデザインされた活字により印刷・出版されもした.やがてチェロキー族の90%がこの文字を読めるようになったというから,民族の識字率向上に相当の効果があったことになる.チェロキー文字は後に衰退したが,私信,聖書翻訳,インディアンの医学的記述などには残ったものがある.また,近年,復活の試みもなされているようだ.以下にその文字表を示そう(Comrie et al. 206; ロビンソン 224--25 も参照).

一方,19世紀半ばに James Evans なる宣教師が,カナダ西部で行われていたアルゴンキン語群 (Algonquin) に属するクリー語 (Cree) を表記する文字を考案した.基本的には12組の音節文字だが,語尾に現われる短子音を綴ることもできた.1833年までに,この言語と文字により聖書翻訳がなされた.また,同じ文字は Choctaw, Chippewa, Slave などのアメリカ先住民の言語を表記するのにも用いられた.クリー文字もチェロキー文字と同様に,民族の識字率の向上に訳だったようだ.以下に,Comrie et al. (205, 207) より文字表を示そう.

両文字体系については,Omniglot: Writing Systems & Language of the World より Cherokee language, writing system and pronunciation および Cree syllabary, pronunciation and language も要参照.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2015-12-19 Sat

■ #2427. 未解読文字 [grammatology][hieroglyph][timeline]

未解読文字の解読への夢は,人々のロマンを誘わずにいられない.Jean-François Champollion (1790--1832) によるロゼッタ石 (Rosetta stone) に記されたエジプト聖刻文字(ヒエログリフ)の解読,Sir Henry Creswicke Rawlinson (1810--95) による楔形文字の解読,Michael George Francis Ventris によるクレタ島の線文字Bの解読,西田龍雄による西夏文字の解読の過程などを読むと,一級のミステリー小説よりもなおワクワクする.現在解読作業が進んでおり,本格的な解読が時間の問題と目されているものに,マヤ文字がある.こちらの謎解きの経過にも目が離せない.

世界中の遺跡などから発掘される遺物に記されている文字(体系)は,それが既知の文字でない限り,発見当初はすべて未解読文字として扱われる.後に,天才の出現や時の運により首尾よく解読が進んでゆくものもあれば,まったく手の出ないものもある.だが,エジプト聖刻文字や線文字Bのように「解読に成功した」文字と呼ばれてはいても,すべてが解読されているわけではなく,未解読の部分が残っているというのが普通である.未解読と既解読は,あくまで程度の問題ととらえる必要があろう.

上記の但し書きを加えた上でも,完全に,あるいはほぼ未解読といってよい文字体系が,今なお多く存在する.ロビンソン (175) にまとめられている未解読文字一覧を再現しよう.表中の「*」の印は,学者の間で意見が一致していないことを示す.

| 文字の呼び名 | 発見された場所 | 最古とされるものの年代 | 文字:既知/未知 | 言語:既知/未知 |

|---|---|---|---|---|

| 原エラム文字 | イラン/イラク | 紀元前3000年頃 | 未知 | 未知 |

| インダス文字 | パキスタン/北西インド | 紀元前2500年頃 | 未知 | * |

| 「疑似ヒエログリフ」 | ビブロス(レバノン) | 紀元前第2千年紀 | 未知 | 未知 |

| 線文字A | クレタ島 | 紀元前18世紀 | 一部は既知 | 未知 |

| ファイストスの円盤 | ファイストス(クレタ島) | 紀元前18世紀 | 未知 | 未知 |

| エトルリア文字 | 北イタリア | 紀元前8世紀 | 既知 | 一部は既知 |

| メロエ文字 | メロエ(スーダン) | 紀元前200年頃 | 既知 | 一部は既知 |

| ラモハーラ文字 | 中央アメリカ | 紀元150年頃 | * | * |

| ロンゴロンゴ | イースター島 | 紀元19世紀以前 | 未知 | 未知 |

未解読文字には,大きく分けて (1) 言語は既知だが文字は未知(マヤ文字など),(2) 言語は未知だが文字は既知(エトルリア文字など),(3) 言語も文字も未知(インダス文字,ロンゴロンゴなど)に分けられる.いずれにせよ,最終的に記されている言語が何語であるのかが判らなければ,解読は不可能ということになる.新たな謎解きミステリーを読んでみたいが,マヤ文字を除けば,その時は簡単には訪れないだろう.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-18 Fri

■ #2426. York Memorandum Book にみられる英仏羅語の多種多様な混合 [code-switching][borrowing][loan_word][french][anglo-norman][latin][bilingualism][hybrid][lexicology]

後期中英語の code-switching や macaronic な文書について,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]),「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]),「#2271. 後期中英語の macaronic な会計文書」 ([2015-07-16-1]),「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]) などで取り上げてきた.関連して,英仏羅語の混在する15世紀の経営・商業の記録文書を調査した Rothwell の論文を読んだので,その内容を紹介する.

調査対象となった文書は York Memorandum Book と呼ばれるもので,これは次のような文書である (Rothwell 213) .

The two substantial volumes of the York Memorandum Book provide some five hundred pages of records detailing the administrative and commercial life of the second city in England over the years between 1376 and 1493, setting down in full charters, ordinances of the various trade associations, legal cases involving citizens and so on.

York Memorandum Book には,英仏羅語の混在が見られるが,混在の種類も様々である.Rothwell の分類によれば,11種類の混在のさせ方がある.Rothwell (215--16) の文章より抜き出して,箇条書きで整理すると

(i) "English words inserted without modification into a Latin text"

(ii) "English words similarly introduced into a French text"

(iii) "French words used without modification into a Latin text"

(iv) "French words similarly used in an English text"

(v) "English words dressed up as Latin in a Latin text"

(vi) "English words dressed up as French in a French text"

(vii) "French words dressed up as Latin in a Latin text"

(viii) "French words are used in a specifically Anglo-French sense in a French text"

(ix) "French words may be found in a Latin text dressed up as Latin, but with an English meaning"

(x) "On occasion, a single word may be made up of parts taken from different languages . . . or a new word may be created by attaching a suffix to an existing word, either from the same language or from one language or another""

(xi) "Outside the area of word-formation there is also the question of grammatical endings to be considered"

3つもの言語が関わり,その上で "dressed up" の有無や意味の往来なども考慮すると,このようにきめ細かな分類が得られるということも頷ける.(x) はいわゆる混種語 (hybrid) に関わる問題である (see 「#96. 英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」 ([2009-08-01-1])) .このように見ると,語彙借用,その影響による新たな語形成の発達,意味の交換,code-switching などの諸過程がいかに互いに密接に関連しているか,切り分けがいかに困難かが察せられる.

Rothwell は結論として,当時のこの種の英仏羅語の混在は,無知な写字生による偶然の産物というよりは "recognised policy" (230) だったとみなすべきだと主張している.また,14--15世紀には,業種や交易の拡大により経営・商業の記録文書で扱う内容が多様化し,それに伴って専門的な語彙も拡大していた状況において,書き手は互いの言語の単語を貸し借りする必要に迫られたに違いないとも述べている.Rothwell (230) 曰く,

Before condemning the scribes of late medieval England for their ignorance, account must be taken of the situation in which they found themselves. On the one hand the recording of administrative documents steadily increasing in number and diversity called for an ever wider lexis, whilst on the other hand the conventions of the time demanded that such documents be couched in Latin or French. No one has ever remotely approached complete mastery of the lexis of his own language, let alone that of any other language, either in medieval or modern times.

Rothwell という研究者については「#1212. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり (2)」 ([2012-08-21-1]),「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]),「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1]),「#2350. Prioress の Anglo-French の地位はそれほど低くなかった」 ([2015-10-03-1]),「#2374. Anglo-French という補助線 (1)」 ([2015-10-27-1]),「#2375. Anglo-French という補助線 (2)」 ([2015-10-28-1]) でも触れてきたので,そちらも参照.

・ Rothwell, William. "Aspects of Lexical and Morphosyntactical Mixing in the Languages of Medieval England." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. D. S. Brewer, 2000. 213--32.

2015-12-17 Thu

■ #2425. 書き言葉における母音長短の区別の手段あれこれ [writing][digraph][grapheme][orthography][phoneme][ipa][katakana][hiragana][diacritical_mark][punctuation][final_e]

昨日の記事「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1]) では,二重字 (digraph) あるいは複合文字素 (compound grapheme) としての <th> を題材として取り上げ,第2文字素 <h> が発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) として用いられているという見方を紹介した.また,それと対比的に,日本語の濁点やフランス語のアクサンを取り上げた.その上で,濁点やアクサンがあくまで見栄えも補助的であるのに対して,英語の <h> はそれ自体で単独文字素としても用いられるという差異を指摘した.もちろん,いずれかの方法を称揚しているわけでも非難しているわけでもない.書記言語によって,似たような発音区別機能を果たすべく,異なる手段が用意されているものだということを主張したかっただけである.

この点について例を挙げながら改めて考えてみたい.短母音 /e/ と長母音 /eː/ を区別したい場合に,書記上どのような方法があるかを例に取ろう.まず,そもそも書記上の区別をしないという選択肢があり得る.ラテン語で短母音をもつ edo (I eat) と長母音をもつ edo (I give out) がその例である.初級ラテン語などでは,初学者に判りやすいように前者を edō,後者を ēdō と表記することはあるが,現実の古典ラテン語テキストにおいてはそのような長音記号 (macron) は現われない.母音の長短,そしていずれの単語であるかは,文脈で判断させるのがラテン語流だった.同様に,日本語の「衛門」(えもん)と「衛兵」(えいへい)における「衛」においても,問題の母音の長短は明示的に示されていない.

次に,発音区別符号や補助記号を用いて,長音であることを示すという方法がある.上述のラテン語初学者用の長音記号がまさにその例だし,中英語などでも母音の上にアクサンを付すことで,長音を示すという慣習が一部行われていた.また,初期近代英語期の Richard Hodges による教育的綴字にもウムラウト記号が導入されていた (see 「#2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育」 ([2014-10-20-1])) .これらと似たような例として,片仮名における「エ」に対する「エー」に見られる長音符(音引き)も挙げられる.しかし,「ー」は「エ」と同様にしっかり1文字分のスペースを取るという点で,少なくとも見栄えはラテン語長音記号やアクサンほど補助的ではない.この点では,IPA (International Phonetic Alphabet; 国際音標文字)の長音記号 /ː/ も「ー」に似ているといえる.ここで挙げた各種の符号は,それ単独では意味をなさず,必ず機能的にメインの文字に従属するかたちで用いられていることに注意したい.

続いて,平仮名の「ええ」のように,同じ文字を繰り返すという方法がある.英語でも中英語では met /met/ に対して meet /meːt/ などと文字を繰り返すことは普通に見られた.

また,「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1]) でも取り上げたような,不連続複合文字素 (discontinuous compound grapheme) の使用がある.中英語から初期近代英語にかけて行われたが,red /red/ と rede /reːd/ のような書記上の対立である.rede の2つ目の <e> が1つ目の <e> の長さを遠隔操作にて決定している.

最後に,ギリシア語ではまったく異なる文字を用い,短母音を ε で,長母音を η で表わす.

このように,書記言語によって手段こそ異なれ,ほぼ同じ機能が何らかの方法で実装されている(あるいは,いない)のである.

2015-12-16 Wed

■ #2424. digraph の問題 (2) [alphabet][grammatology][writing][digraph][spelling][grapheme][orthography][phoneme][diacritical_mark][punctuation]

昨日の記事 ([2015-12-15-1]) に引き続いての話題.現代英語の二重字 (digraph) あるいは複合文字素 (compound grapheme) のうち,<ch>, <gh>, <ph>, <sh>, <th>, <wh> のように2つめの文字素が <h> であるものは少なくない.すべてにあてはまるわけではないが,共時的にいって,この <h> の機能は,第1文字素が表わす典型的な子音音素のもつ何らかの弁別特徴 (distinctive feature) を変化させるというものだ.前舌化・破擦音化したり,摩擦音化したり,口蓋化したり,歯音化したり,無声化したり等々.その変化のさせかたは一定していないが,第1文字素に対応する音素を緩く「いじる」機能をもっているとみることができる.音素より下のレベルの弁別特徴に働きかける機能をもっているという意味においては,<h> は機能的には独立した文字というよりは発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) に近い.このように機能としては補助的でありながら,体裁としては独立した文字素 <h> を騙っているという点が,あなどれない.

日本語の仮名に付す発音区別符号である濁点を考えよう.メインの文字素「か」の右肩に,さほど目立たないように濁点を加えると「が」となる.この濁点は,濁音性(有声性)という弁別特徴に働きかけており,機能としては上述の <h> と類似している.同様に,フランス語の正書法における <é>, <è>, <ê> などのアクサンも,メインとなる文字素 <e> に補助的に付加して,やや閉じた調音,やや開いた調音,やや長い調音などを標示することがある.つまり,メインの音価の質量にちょっとした改変を加えるという補助的な機能を果たしている.日本語の濁点やフランス語のアクサンは,このように,機能が補助的であるのと同様に,見栄えにおいてもあくまで補助的で,慎ましいのである.

ところが,複合文字素 <th> における <h> は事情が異なる.<h> は,単独でも文字素として機能しうる.<h> はメインもサブも務められるのに対し,濁点やアクサンは単独でメインを務めることはできない.換言すれば,日本語やフランス語では,サブの役目に徹する発音区別符号というレベルの単位が存在するが,英語ではそれが存在せず,あくまで視覚的に卓立した <h> という1文字が機能的にはメインのみならずサブにも用いられるということである.昨日に引き続き改めて強調するが,このように英語の正書法では,機能的にレベルの異なるものが,形式上区別なしに用いられているという点が顕著なのである.

なお,2つの異なるレベルを分ける方策として,合字 (ligature) がある.<ae>, <oe> は2つの単独文字素の並びだが,合字 <æ>, <œ> は1つの複合文字素に対応する.いや,この場合,合字はすでに複合文字素であることをやめて,新しい単独文字素になっていると見るべきだろう (see 「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]),「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1])) .

2015-12-15 Tue

■ #2423. digraph の問題 (1) [alphabet][grammatology][writing][digraph][spelling][grapheme][terminology][orthography][final_e][vowel][consonant][diphthong][phoneme][diacritical_mark][punctuation]

現代英語には <ai>, <ea>, <ie>, <oo>, <ou>, <ch>, <gh>, <ph>, <qu>, <sh>, <th>, <wh> 等々,2文字素で1単位となって特定の音素を表わす二重字 (digraph) が存在する.「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1]),「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]),「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1]) ほかの記事で取り上げてきたが,今回はこのような digraph の問題について論じたい.beautiful における <eau> などの三重字 (trigraph) やそれ以上の組み合わせもあり得るが,ここで述べる digraph の議論は trigraph などにも当てはまるはずである.

そもそも,ラテン語のために,さらに遡ればギリシア語やセム系の言語のために発達してきた alphabet が,それらとは音韻的にも大きく異なる言語である英語に,そのままうまく適用されるということは,ありようもない.ローマン・アルファベットを初めて受け入れた古英語時代より,音素の数と文字の数は一致しなかったのである.音素のほうが多かったので,それを区別して文字で表記しようとすれば,どうしても複数文字を組み合わせて1つの音素に対応させるというような便法も必要となる.例えば /æːa/, /ʤ/, /ʃ/ は各々 <ea>, <cg>, <sc> と digraph で表記された (see 「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])) .つまり,英語がローマン・アルファベットで書き表されることになった最初の段階から,digraph のような文字の組み合わせが生じることは,半ば不可避だったと考えられる.英語アルファベットは,この当初からの問題を引き継ぎつつ,多様な改変を加えられながら中英語,近代英語,現代英語へと発展していった.

次に "digraph" という用語についてである.この呼称はどちらかといえば文字素が2つ組み合わさったという形式的な側面に焦点が当てられているが,2つで1つの音素に対応するという機能的な側面を強調する場合,"compound grapheme" (Robert 14) という用語が適切だろう.Robert (14) の説明に耳を傾けよう.

We term ai in French faire or th in English thither, compound graphemes, because they function as units in representing single phonemes, but are further divisible into units (a, i, t, h) which are significant within their respective graphemic systems.

compound grapheme (複合文字素)は連続した2文字である必要もなく,"[d]iscontinuous compound grapheme" (不連続複合文字素)もありうる.現代英語の「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) がその例であり,<name> や <site> において,<a .. e> と <i .. e> の不連続な組み合わせにより2重母音音素 /eɪ/ と /aɪ/ が表わされている.

複合文字素の正書法上の問題は,次の点にある.Robert も上の引用で示唆しているように,<th> という複合文字素は,単一文字素 <t> と <h> の組み合わさった体裁をしていながら,単一文字素に相当する機能を果たしているという事実がある.<t> も <h> も単体で文字素として特定の1音素を表わす機能を有するが,それと同時に,合体した場合には,予想される2音素ではなく新しい別の1音素にも対応するのだ.この指摘は,複合文字素の問題というよりは,それの定義そのもののように聞こえるかもしれない.しかし,ここで強調したいのは,文字列が横一列にフラットに表記される現行の英語書記においては,<th> という文字列を見たときに,(1) 2つの単一文字素 <t>, <h> が個別の資格でこの順に並んだものなのか,あるいは (2) 1つの複合文字素 <th> が現われているのか,すぐに判断できないということだ.(1) と (2) は文字素論上のレベルが異なっており,何らかの書き分けがあってもよさそうなものだが,いずれもフラットに th と表記される.例えば,<catham> と <catholic> において,同じ見栄えの <th> でも前者は (1),後者は (2) として機能している.(*)<cat-ham>, *<ca(th)olic> などと,丁寧に区別する正書法があってもよさそうだが,一般的には行われていない.これを難なく読み分けられる読み手は,文字素論的な判断を下す前に,形態素の区切りがどこであるかという判断,あるいは語としての認知を先に済ませているのである.言い換えれば,英語式の複合文字素の使用は,部分的であれ,綴字に表形態素性が備わっていることの証左である.

この「複合文字素の問題」はそれほど頻繁に生じるわけでもなく,現実的にはたいして大きな問題ではないかもしれない.しかし,体裁は同じ <th> に見えながらも,2つの異なるレベルで機能している可能性があるということは,文字素論上留意すべき点であることは認めなければならない.機能的にレベルの異なるものが,形式上区別なしにフラットに並べられ得るという点が重要である.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2015-12-14 Mon

■ #2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同 [gerund][participle][infinitive][verb][inflection][suffix]

古英語から中英語にかけて,名詞を作る接尾辞(後の動名詞語尾)-ing と現在分詞の接尾辞 -inde (or -ende or -ande) が,音韻形態的な融合と統語的な混交を経たことは,昨日の記事「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]) で解説したとおりである.結果的に,中英語以降,-ing という唯一の形態が動名詞および現在分詞の両機能を果たしていくことになった.

しかし,初期中英語において,上記の -ing と -inde に加え,不定詞語尾 -en(ne) も音韻形態的な混乱に参与していたのではないかという議論がある.これらの語尾はいずれも弱い母音と弱い鼻音に特徴づけられ,現在分詞語尾 -inde から d の脱落する傾向があったと想定すれば (cf. 「#2121. 英語史における /t/ の挿入と脱落の例」 ([2015-02-16-1])) ,確かにすべてが /-ən/ ほどに収斂してしまった可能性がある.Mustanoja (569--70) は,これらの語尾の混乱極まる交替について,例を挙げながら述べている.

One has to take into consideration . . . certain phonological and morphological processes which seem to have brought about a confusion between the verbal noun, the present participle, and the infinitive. . . . [T]he present participle occasionally ends in -en instead of -end, as in he saȝ þe roke And þe brinfires stinken smoke (Gen. & Ex. 1164), probably also in þat heo heora wil-daȝes wælden weoren (Lawman A 1799), and the inflected infinitive may end in -ende, as in to flende (Lawman B, to fleonne, A) and suffraunce may aswagend hem (Patience 3; cf. also Purity 1291). In the North and N Midlands, in the 15th century even in the South, -ng may occur as -n (e.g., drynkyn for drynkyng, Norfolk Gilds). Cf. also unknowen for unknowyng (Deonise 5, MS Kk) and, conversely, I am moche beholdyng [for beholden] unto hym (Malory MD 86).

While admitting that the examples here given are uneven with regard to their chronology and dialectal distribution, it is difficult to believe that this confusion of forms did not bring the noun in -ing into close connection with the present participle and the infinitive and thus promote its use as the gerund.

始まりは音韻的な弱化という小さな衝撃だったのかもしれないが,それが形態的な融合を生み出し,種々の統語機能の乗り入れを誘発したというシナリオが受け入れられるのであれば,まさに語末母音の弱化が屈折の衰退を呼び,SVO語順への固定を引き起こしたという英語史上のダイナミックな変化に類似するもう1つの事例となる.言語変化においては,このように「一波動けば万波生ず」ことがある.

だが,Mustanoja の挙げている例だけでは心許ない.上記の説を評価するには,混同や融合の例をもっと集める必要があるだろう.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-12-13 Sun

■ #2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達 [gerund][participle][syntax][suffix]

現代英語では,現在分詞 (present participle) と動名詞 (gerund) は同じ -ing 語尾をとるが,その機能は画然と分かれている.この2つの準動詞を一括して「-ing 形」と呼ぶ文法家もいるが,伝統的に呼び分けてきたのには歴史的な事情がある.古くは現在分詞と動名詞は,機能の差違はさることながら,形態的にも明確に異なっていた.つまり,この2種類の準動詞は,当初は完全に独立していたが,後の歴史で互いに歩み寄ってきたという経緯がある.以下,中尾・児馬 (118--20, 187--91) を参照して,教科書的な説明を与えよう.

古英語では,現在動名詞と呼ぶところの機能は,to 付きの不定詞によって表わされていた.動詞に接尾辞 -ing を付加した形態はあるにはあったが,この接尾辞は純粋に名詞を作る語尾であり,作られた名詞は,現在の動名詞と異なり,動詞としての性質をほとんどもたない純然たる名詞だった.この状態は,ほぼ中英語期のあいだ続く.中英語後期から近代英語期にかけて,ようやく -ing 形は (1) 目的語を従え,(2) 副詞と共起し,(3) 完了形や受動態も可能となり,(4) 通格の主語を取るなど,動詞的な性格を帯びるようになった.このように,動名詞は派生名詞として出発したが,時とともに少しずつ動詞としての性格を獲得していった文法項目とみることができる.

一方,現在分詞は,古英語から中英語を通じて,-inde, -ende, -ande などの語尾を伴って存在した(語尾の変異については中英語の方言差を扱った「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) と,そこに挙げた地図を参照).変異形のなかでも -inde は,末尾が弱まれば容易に /in/ となっただろう.一方,動名詞語尾の -ing も末尾が弱まれば同様に /in/ となるから,動名詞と現在分詞は音韻形態的に融合する可能性を秘めていたと考えることができる.

音韻形態的な融合の可能性を受け入れるとして,では両者の機能上の接点はどこにあるだろうか.標準的な説によれば,橋渡しをしたのは「be + (on) + -ing」という構文であると考えられている.古英語より「bēon + -inde」などの統語構造が行なわれていたが,13世紀以降,上記の音韻形態上の融合により「be + -ing」が現われてくる.一方,古英語では,前置詞と -ing 名詞を用いた「bēon + on + -ing」の構文も行なわれていた.ここから前置詞 on が音韻的に弱化し,[on] > [ən] > [ə] > [ø] と最終的に消失してしまうと,結果的にこの構文は先の構文と同型の「be + -ing」へ収斂した.この段階において,後に動名詞および現在分詞と呼ばれることになる2つの準動詞が,音韻・形態・統語的に結びつけられることになったのである.

上記の発展の過程を,現代英語の文により比喩的に示せば,以下の通りになる.3文の表わす意味の近似に注意されたい.

(a) The king is on hunting.

(b) The king is a-hunting.

(c) The king is hunting.

まとめれば,現在分詞と動名詞は,音韻・形態・統語の各側面において相互に作用しながら,協働的に発達してきたということができる.元来現在分詞を表わす -inde は動名詞に動詞的な性格を与え,元来名詞を表わす -ing は現在分詞にその音韻形態を貸し出したのである.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2015-12-12 Sat

■ #2420. 文字(もどき)における言語性と絵画性 [grammatology][writing][terminology]

文字の起源について語るときに問題となるのは,絵のような図のような「文字もどき」というべき文字の前段階のものが,いつから純然たる文字となるのかという疑問である.「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1]),「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1]),「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1]),「#2416. 文字の系統 (4)」 ([2015-12-08-1]) 等の記事では,この「先段階」のものを「絵」「絵文字」「始原文字」などと様々に呼んできた.

文字と文字もどきの区別を明確につけることは難しい.一般的な理解によれば,文字とは,慣習的に特定の言語的単位と結びついた書記記号であり,そのような単位と関連づけられていないような記号は,せいぜいシンボルと呼ぶべきものだろう.しかし,考古学的な遺物に残されている痕跡が,いつから,どの瞬間から,この定義における純然たる文字に相当するようになるのかを決定することは難しい.1つの目安として,文字らしき痕跡が,いかに写実的な絵画から逸脱して,より非絵画的に,あるいは幾何学的に変形しているかという基準がある.というのは,描きやすい幾何学的へ簡略化しているということは,その痕跡が慣習化して,おそらく特定の言語的単位と結びつけられていることを示唆するからだ.

しかし,純然たる文字としての確立(すなわち言語的単位との密な関係)と,その痕跡の絵画風たる度合いとは,必ずしも一致するわけではない.言語性と非絵画性とは,確かにしばしば連動するが,原則として独立した2つの軸と捉える必要がある.この2つを同一視してしまうと,いまだ文字にならざるその前段階のものを絵「文字」と呼称しつつ,純然たる文字であるエジプト聖刻文字も「絵」文字と呼ぶというように,用語上の混乱が生じる (cf. 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])).

そこで,言語性を縦軸に,絵画性を横軸にとったマトリックスを作成してみた.種々の痕跡なり,シンボルなり,(絵)文字なりは,このマトリックスの適当な位置に配置されるはずである.粗っぽい図ではあるが,これを掲げよう.

絵画的 ←──────────────────────→ 非絵画的(幾何学的)

非言語的

↑ 「絵文字」 甲骨卜辞 地図記号

│ 印章 天気記号

│ ピクトグラム

│ 数字

│

│ 聖刻文字 漢字 仮名 アルファベット

↓ 象形文字

言語的

文字の先段階のプロトタイプは「絵文字」であり,文字のプロトタイプは例えばアルファベットだろう.しかし,絵画的でありながらも言語的であるエジプト聖刻文字もあれば,非絵画的(幾何学的)な方向に発展していながらも厳密には言語的単位と結びついていない地図記号や天気記号などのシンボルもある.それらの中間段階に位置づけられるシンボル・文字体系も存在する.文字論上,最も重要な差異は,マトリックスの上半分と下半分の違いである.下半分に位置づけられるのが,純然たる文字である.

2015-12-11 Fri

■ #2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae> [etymological_respelling][spelling][latin][greek][loan_word][diphthong][spelling_pronunciation_gap][digraph]

昨日の記事「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]) に引き続き,今回は <ae> の綴字について,Upward and Davidson (219--20) を参照しつつ取り上げる.

ギリシア語 <oi> が古典期ラテン語までに <oe> として取り入れられるようになっていたのと同様に,ギリシア語 <ai> はラテン語へは <ae> として取り入れられた (ex. G aigis > L aegis) .この二重字 (digraph) で表わされた2重母音は古典期以降のラテン語で滑化したため,綴字上も <ae> に代わり <e> 単体で表わされるようになった.したがって,英語では,古典期以降のラテン語やフランス語などから入った語においては <e> を示すが,古典ラテン語を直接参照しての借用語や綴り直しにおいては <ae> を示すようになった.だが,単語によっては,ギリシア語のオリジナルの <oi> と合わせて,3種の綴字の可能性が現代にも残っている例がある (ex. daimon, daemon, demon; cainozoic, caenozoic, cenozoic) .

近代英語では <ae> で綴られることもあったが,後に <e> へと単純化して定着した語も少なくない.(a)enigma, (a)ether, h(a)eresy, hy(a)ena, ph(a)enomenon, sph(a)ere などである.一方,いまだに根強く <ae> を保持しているのは,イギリス綴字における専門語彙である.aegis, aeon, aesthetic, aetiology, anaemia, archaeology, gynaecology, haemorrhage, orthopaedic, palaeography, paediatrics などがその例となるが,アメリカ綴字では <e> へ単純化することが多い.Michael という人名も,<ae> を保守している.

なお,20世紀までは,<oe> が合字 (ligature) <œ> として印刷されることが普通だったのと同様に,<ae> も通常 <æ> として印刷されていた.また,aerial が合字 <æ> や単字 <e> で綴られることがないのは,これがギリシア語の aerios に遡るものであり,2重字 <ai> に由来するものではなく,あくまで個別文字の組み合わせ <a> + <e> に由来するものだからである.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-12-10 Thu

■ #2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe> [etymological_respelling][spelling][latin][greek][french][loan_word][diphthong][spelling_pronunciation_gap][digraph]

現代英語の <amoeba>, <Oedipus>, <onomatopoeia> などの綴字に見られる二重字 () の傾向により従来の <e> の代わりに <oe> が採用されたり,後者が再び廃用となるなど,単語によっても揺れがあったようだ.例えば Phoebus, Phoenician, phoenix などは語源的綴字を反映しており,現代まで定着しているが,<comoedy>, <tragoedy> などは定着しなかった.

現代英語の綴字 <oe> の採用の動機づけが,近代以降に借用されたラテン・ギリシア語彙や語源的綴字の傾向にあるとすれば,なぜそれが特定の種類の語彙に偏って観察されるかが説明される.まず,<oe> は,古典語に由来する固有名詞に典型的に見いだされる.Oedipus, Euboea, Phoebe の類いだ.ギリシア・ローマの古典上の事物・概念を表わす語も,当然 <oe> を保持しやすい (ex. oecist, poecile) .科学用語などの専門語彙も,<oe> を例証する典型的な語類である (ex. amoeba, oenothera, oestrus dioecious, diarrhoea, homoeostasis, pharmacopoeia, onomatopoeic) .

なお,<oe> は16世紀以降の印刷において,合字 (ligature) <œ> として表記されることが普通だった.<oe> の発音については,イギリス英語では /iː/ に対応し,アメリカ英語では /i/ あるいは稀に /ɛ/ に対応することを指摘しておこう.また,数は少ないが,フランス借用語に由来する <oe> もあることを言い添えておきたい (ex. oeil-de-boeuf, oeillade, oeuvre) .

以上 OED の o の項からの記述と Upward and Davidson (221--22) を参照して執筆した.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-12-09 Wed

■ #2417. 文字の保守性と秘匿性 [writing][grammatology][alphabet][hieroglyph][religion]

文字を利用する書き言葉という媒体は,話し言葉に対して保守的である.このことは,これまでの文字や書き言葉に関する記事において前提としてきた.これについては,例えば「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]),「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1]),「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1]) を参照されたい.

文字には,保守性に加えて,特に古代においては秘匿性があった.文字の読み書き能力は,特権階級にのみ習得の認められた秘密の技能であり,それは権力や威信の保持にもあずかって大きかった.また,世俗的な権力と宗教的な威信も分かち難いものであったから,それらと強く結びつく文字もまた「守り」に入る傾向が顕著だった.秘匿するくらい大事に守る文字であるから,権力者や宗教人がやすやすとそれを変化させるはずもない.文字の保守性と秘匿性は密接に関係している.

文字のこの性質を示す歴史的な事例は豊富にある.「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]) でも触れたように,王=神が字形の変化を許さなかったと考えられる聖刻文字(ヒエログリフ)の事例があるし,同じようなケースが中国の漢字(篆書)にもみられる.加藤 (172) は,アルファベットを発明したフェニキア人の秘匿性について,次のように述べている.

これほどアルファベットの発明と普及に貢献したフェニキア人であったが,かれら自身は自分たちのもとめた文字の「実用性」ということを活用しただけで,この新しい文字をもちいて実用以上のもの,つまり文学とか哲学を記すということはあまりしなかったようである.そればかりでなく,かれらはこの文字でしるした商業上・行政上の文書もあまりのこしていない.その理由は,かれらの都市国家内では,特権階級を構成していた大商人たちが寡頭政治をしき,なにごとにも秘密主義をモットーにしていたからと考えられている.

なお,この引用の次の段落で,加藤 (172) は「それゆえ,ギリシア人がアルファベットによせた貢献は,単に母音の記号を加え,左ヨコ書きをはじめたという形式的なものよりも,この実用の文字ですぐれた学芸の文書をしるしたこと,つまりはじめてアルファベットに学芸の魂を吹きこんだことであったといってよいであろう」とも述べており,興味深い.ギリシア文字は,それほど秘密主義に陥らなかったということか.

文字の保守性に関わるもう1つの要因として,文字体系は言語以上に特定の言語社会を越えて広く伝播しうるという事情があるかもしれない.広く種が蒔かれて,別の言語にも適用されやすいことになるから,どこかしらで生き延びる確率も高い.場所は移れども長く生き残り得るから,その分「保守的」に見えるという要因があるかもしれない.例えば,中国語で漢字が滅びたとしても,日本語で残りさえすれば,漢字という文字体系は存続することになり,長生きで「保守的」と見えるだろう.ロビンソン (77) は,言語の滅びやすさに対する文字の生存率の高さについて,次のように表現している.

いつの時代にも,言語の数は文字の数をはるかに上回る.しかし言語は文字よりもずっと簡単に消滅してしまう.一方,文字のほうは,新しい言語に応用されたおかげで,より広く使われるようになることがめずらしくない.文字によってはそうしたことが一度ならず起きる.楔形文字や漢字,ギリシアのアルファベットがそうだった.ところがエジプトやマヤのヒエログリフは,そうはいかなかった.文字がなぜ生き残ったり消滅したりするのか,その理由は定かではない.記号の単純さや,音声をうまく表記できるかどうかだけが,生き残りの決め手になるのでないことは確かだろう.もしそうだったら,中国から漢字は消え,アルファベットに取って代わられただろうし,日本人が漢字を借用することもなかったにちがいない.政治や経済の力,宗教や文化の威信,そして重要な文献の存在.そうしたことのすべてが文字の歴史的な運命を担うのだ.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-08 Tue

■ #2416. 文字の系統 (4) [grammatology][family_tree][alphabet]

標題に関連しては,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#2414. 文字史年表(ロビンソン版)」 ([2015-12-06-1])

・ 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

・ 「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

・ 「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1])

・ 「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])

・ 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])

今回は,ロビンソンによる文字体系あるいは書記体系の系統図を示そう.

絵

│

│

絵文字

│

│

始原文字:氷河時代の洞窟壁画,アメリカ先住民の絵文字,多くの道路標識,数学と科学の記号,音譜

│

始原文字 │

………………………………………………………判じ絵…………………………………………………………………………………………………………………………………………

完全文字 │

│

完全文字

│

↓

音節システム

│

┌───────────┴─────────────┐

│ │

│ 子音システム

│ │

│ ┌───────┴────────────────┐

│ │ ↓

┌─────┴─────┐ │ アルファベット・システム

│ │ │ │

│ │ │ ┌────────────┼───────────────┐

| | | | | |

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

┌────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐

│音節システム │ │表語・音節システム│ │表語・子音システム│ │子音アルファベット│ │音素アルファベット │ │表語・音素アルファベット│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│線文字 B │ │シュメール文字────→エジプト文字─────→フェニキア文字 │ │ギリシア文字 │┌→英語文字 │

│日本語のかな文字←──漢字 │ │ │ │ヘブライ文字 │ │ラテン文字(ローマ文字)─┴→フランス語文字 │

│チェロキー文字 │ │マヤ文字 │ │ │ │アラビア文字 │ │フィンランド語文字 │ │朝鮮語文字 │

└────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────────┘ └────────────┘

この系統図の特徴は,書記体系が複数の文字体系の混合であるケースが多いという事実を,前提として取り込んでいる点である.書記体系の多くには,表語的な原理と表音的な原理とが混じっているのであり,片一方だけというのは非常に稀である.ここには代表的な文字体系しか挙げられていないのでプロトタイプとしての系統図・分類図にとどまるが,混合型書記体系を基本とした視点は注目すべきである.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-07 Mon

■ #2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案 [spelling_reform][spelling][grapheme][alphabet][emode][hart][orthography][j][v]

初期近代英語期の綴字改革者 John Hart (c. 1501--74) について,「#1994. John Hart による語源的綴字への批判」 ([2014-10-12-1]),「#1942. 語源的綴字の初例をめぐって」 ([2014-08-21-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]),「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]),「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]),「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) の記事で言及してきた.

Hart は,当時,表音主義の立場にたつ綴字改革の急先鋒であり,「1文字=1音」の理想へと邁進していた.しかし,後続の William Bullokar (fl. 1586) とともに,あまりに提案が急進的だったために,当時の人々にまともに取り上げられることはなかった.それでも,Hart の提案のなかで,後に結果として標準綴字に採用された重要な項目が2つある.<u> と <v> の分化,そして <i> と <j> の分化である.それぞれの分化の概要については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) で触れた通りだが,これを意図的に強く推進しようとした人物が Hart その人だった.Horobin (120--21) は,この Hart の貢献について,次のように評価している.

In many ways Hart's is a sensible, if slightly over-idealized, view of the spelling system. Some of the reforms introduced by him have in fact been adopted. Before Hart the letter <j> was not a separate letter in its own right; in origin it is simply a variant form of the Roman letter <I>. In Middle English it was used exclusively as a variant of the letter <i> where instances appear written together, as in lijf 'life', and is common in Roman numerals, such as iiij for the number 4. . . . Hart advocated using the letter <j> as a separate consonant to represent the sound /dʒ/, as we still do today. A similar situation surrounds the letters <u> and <v>, which have their origins in the single Roman letter <V>. In the Middle English period they were positional variants, so that <v> appeared at the beginning of words and <u> in the middle of words, irrespective of whether they represented the vowel or consonant sound. Thus we find Middle English spellings like vntil, very, loue, and much. Hart's innovation was to make <u> the vowel and <v> the consonant, so that their appearance was dependent upon use, rather than position in the word.

現代の正書法につらなる2対の文字素の分化について,Hart のみの貢献と断じるわけにはいかない.しかし,彼のラディカルな提案のすべてが水泡に帰したわけではなかったということは銘記してよい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-12-06 Sun

■ #2414. 文字史年表(ロビンソン版) [timeline][history][grammatology]

「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) とその記事に張ったリンク先で,文字史年表は何度か示したが,今回はロビンソン版 (12) の年表を示したい.それなりに詳しくて,有用.

| 氷河時代(紀元前25,000年以降) | 「始原文字」の時代.絵文字的コミュニケーション. |

| 紀元前8000年以降 | 中東で粘土の「トークン」が計算に使われる. |

| 紀元前3300年 | イラクのウルクで,シュメール人が粘土板に記号を刻みはじめる. |

| 紀元前3100年 | メソポタミアで楔形文字の使用が始まる. |

| 紀元前3100年?3000年 | エジプトでヒエログリフの使用が始まる. |

| 紀元前2500年 | パキスタン/北西インドにインダス文字が発生. |

| 紀元前18世紀 | クレタ島に線文字Aが出現. |

| 紀元前1792年?1750年 | バビロン王ハンムラビの治世.ハンムラビ法典が石版に刻まれる. |

| 紀元前17世紀?16世紀 | パレスチナで,最古のものとされるアルファベットが誕生する. |

| 紀元前1450年 | クレタ島に線文字Bが出現. |

| 紀元前14世紀 | シリアのウガリットでアルファベット的な楔形文字が使われる. |

| 紀元前1361年?1352年 | エジプト,ツタンカーメン王の治世. |

| 紀元前1285年頃 | カデシュの戦い.ラムセス2世とヒッタイト軍の双方が勝利を記す. |

| 紀元前1200 | 卜骨の甲骨文字から漢字ができはじまる. |

| 紀元前1000年 | 地中海沿岸地方でフェニキア・アルファベットの使用が始まる. |

| 紀元前8世紀頃 | 北イタリアにエトルリア・アルファベットが出現. |

| 紀元前650年 | エジプトでヒエログリフからデモティックができる. |

| 紀元前600年 | 中央アメリカでマヤ文字(絵文字)の使用が始まる. |

| 紀元前521年?486年 | ペルシア王ダレイオスの治世.ベヒストゥーンの碑文(楔形文字解読のカギとなった)が刻まれる. |

| 紀元前400年 | イオニア・アルファベットが標準のギリシア・アルファベットになる. |

| 紀元前270年頃?232年頃 | 北インドでブラーフミ文字とカローシュティー文字により,アショーカ王の勅令が石柱に刻まれる. |

| 紀元前221年 | 秦王朝の漢字改革. |

| 紀元前2世紀頃 | 中国で紙が発明される. |

| 1世紀 | 死海写本がアラム/ヘブライ文字で記される. |

| 75年 | 楔形文字の最後の碑文が記される. |

| 2世紀 | 北ヨーロッパにルーン文字が出現. |

| 394年 | エジプトのヒエログリフによる最後の碑文が記される. |

| 615年?683年 | メキシコでパカル王が古典期マヤの都市パレンケを支配. |

| 712年 | 日本最古の歴史文学『古事記』完成(漢字で書かれている). |

| 800年以前 | 中国で印刷技術が発明される. |

| 9世紀 | ロシアでキリル・アルファベットが考案される. |

| 1418年?1450年 | 挑戦の王世宗の治世.ハングル・アルファベットが考案される. |

| 15世紀 | ヨーロッパで1文字ずつの可動の活字が考案される. |

| 1560年代 | ユカタン半島でディエゴ・デ・ランダがマヤの「アルファベット」を記録する |

| 1799年 | エジプトでロゼッタ・ストーンが発見される. |

| 1821年 | アメリカ先住民セコイヤによりチェロキー族の「アルファベット」が考案される. |

| 1823年 | エジプトのヒエログリフがシャンポリオンにより解読される. |

| 1840年以降 | ローリンソン,ヒンクスらによるメソポタミア楔形文字の解読. |

| 1867年 | タイプライターの発明. |

| 1899年 | 中国で甲骨文字の刻まれた卜骨が発見される. |

| 1900年 | エヴァンスによるクノッソスの発見と線文字A, Bの同定. |

| 1905年 | シナイ半島のセラービト・エル・ハーディムでピートリーが原シナイ文字を発見. |

| 1908年 | クレタ島で「ファイストスの円盤」が発見される. |

| 1920年代 | インダス文明の発見. |

| 1940年代 | 電子計算機(コンピュータ)の発明. |

| 1948年 | ヘブライ語がイスラエルの公用語となる. |

| 1953年 | ヴェントリスによる線文字Bの解読. |

| 1950年代以降 | マヤ文字の解読. |

| 1958年 | 中国のピンイン導入. |

| 1980年代 | ワードプロセッサの発明.文字が電子化される. |

| 2012年12月23日 | マヤ歴で現在の大サイクルが終わる日. |

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-05 Sat

■ #2413. ethnomethodology [sociolinguistics][ethnography_of_speaking][anthropology][conversation_analysis][pragmatics][discourse_analysis][terminology][function_of_language][philology]

標題の ethnomethodology (エスノメソドロジー)は,1967年にアメリカの社会学者 Harold Garfinkel の作り出した用語であり,言語コミュニケーションに関する社会学的なアプローチを指す.日常会話の基礎となる規範,しきたり,常識を探ることを目的とする.人類言語学 (anthropological linguistics),社会言語学 (sociolinguistics),会話分析 (conversation analysis),おしゃべりの民族誌学 (ethnography_of_speaking) などの領域と重なる部分があり,学際的な分野である.Trudgill の社会言語学用語辞典より,関連する4つの用語の解説を与えたい.

ethnomethodology A branch of sociology which has links with certain sorts of sociolinguistics such as conversation analysis because of its use of recorded conversational material as data. Most ethnomethodologists, however, are generally not interested in the language of conversation as such but rather in the content of what is said. They study not language or speech, but talk. In particular, they are interested in what is not said. They focus on the shared common-sense knowledge speakers have of their society which they can leave unstated in conversation because it is taken for granted by all participants.

ethnography of speaking A branch of sociolinguistics or anthropological linguistics particularly associated with the American scholar Dell Hymes. The ethnography of speaking studies the norms and rules for using language in social situations in different cultures and is thus clearly important for cross-cultural communication. The concept of communicative competence is a central one in the ethnography of speaking. Crucial topics include the study of who is allowed to speak to who --- and when; what types of language are to be used in different contexts; how to do things with language, such as make requests or tell jokes; how much indirectness it is normal to employ; how often it is usual to speak, and how much one should say; how long it is permitted to remain silent; and the use of formulaic language such as expressions used for greeting, leave-taking and thanking.

ethnography of communication A term identical in reference to ethnography of speaking, except that nonverbal communication is also included. For example, proxemics --- the study of factors such as how physically close to each other speakers may be, in different cultures, when communicating with one another --- could be discussed under this heading.

conversation analysis An area of sociolinguistics with links to ethnomethodology which analyses the structure and norms of conversation in face-to-face interaction. Conversation analysts look at aspects of conversation such as the relationship between questions and answers, or summonses and responses. They are also concerned with rules for conversational discourse, such as those involving turn-taking; with conversational devices such as discourse markers; and with norms for participating in conversation, such as the rules for interruption, for changing topic, for overlapping between one speaker and another, for remaining silent, for closing a conversation, and so on. In so far as norms for conversational interaction may vary from society to society, conversation analysis may also have links with cross-cultural communication and the ethnography of speaking. By some writers it is opposed to discourse analysis.

ethnomethodology は,言語の機能 (function_of_language) という深遠な問題にも疑問を投げかける.というのは,ethnomethodology は,言語をコミュニケーションの道具としてだけではなく,世界を秩序づける道具としてもとらえるからだ.Wardhaugh (272) 曰く,"people use language not only to communicate in a variety of ways, but also to create a sense of order in everyday life."

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2015-12-04 Fri

■ #2412. 文字の魔力,印の魔力 [grammatology][writing][kotodama][taboo]

近代科学としての言語学では,言葉の魔力という問題について真っ向から取り組むことはない.しかし,「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]) でみたように,言葉の魔力は現代にも確かに存在する.「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]) などの言葉占いしかり,呪文や神仏の名を書いた護符の携帯しかり,タブー語の忌避とその代わりとしての婉曲表現の使用しかり,日常的な「記号=指示対象」の同一視しかり (「#1770. semiotic triangle の底辺が直接につながっているとの誤解」 ([2014-03-02-1])) .言葉への畏れは,決して前近代的なものとして退けることはできない.

ましてや古代においては,言葉は真に現実的な畏怖の対象だったろう.とりわけ書き言葉は畏れられた.これは書記言語の超時間性や超空間性という特徴にも関連すると思われるが,書き手の権力や威信という要因もあったろう.文字を読み書きできる者は特権階級に限られており,人々からは超自然的な能力を有する者と信じられていたにちがいない.文字は,それが表わす語句の指示対象を想起させるがゆえに(すなわち,言霊機能ゆえに)畏れられたと同時に,それを書き記す者の絶大な力を想起させるがゆえにも,畏れられたのではないか.

意図的に刻みつけられた痕跡が刻んだ者を想起させるということであれば,それは文字に限らず,絵や記号でもよい.実際,文字が現われるずっと前から,個人,部族,職業などを標示する印は出土している.印はものの所有権を示したり,威信を誇示するのに用いられたと考えられ,その印を所有する権力者を想起させる役割を,すでにもっていたと想像される.文字の魔力は,その前段階にあった印の魔力を引き継いだものと見ることができそうだ.印に関する藤枝 (101) の見解が示唆的である.

印がないと,文書は文書としての効力をもたない.このことは今も昔も変わりはない.それほど印というものは昔から大切であったので,文字の歴史からいっても,重要な意味をもっている.中国では漢の時代に文書の制度が十分に整ったのに応じて,印章の制度も整い,いわばその発達の一極点に達したといってよい.だから印章制度の歴史は,漢代を規準にすると話が判りよい.

だからといって,漢代になって急に印の使用が盛んになったという訳ではない.印は実は悠久の昔から,オリエントでもインドでも中国でも使われていた.文字の歴史はせいぜい三,四千年にしかならないけれども,印章の方はその二倍程度は遡り得る.文字より遙かに古いのである.文字ができてないから,当時の印はただの文様や絵が刻ってあった〔中略〕.神聖な祭器や場所に,これで封印をした.文字が発明されて,やがて印には文字が刻られるようになるが,印といい,文字といい,当初は神聖な魔力をもつものであった.文字が下々にまで普及するに従って,印も次第に多くの人が使うようになったが,何千年も前からもっていた魔力はそう簡単には消滅しない.今日,銀行や役所などで,本人よりも印の方が幅をきかす場合にしばしばお眼にかかるが,これなどもその魔力の名残りに違いない.

現代日本の印鑑文化も,言霊思想のもう1つの例ということになる.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2015-12-03 Thu

■ #2411. 英語の <w> = "double u" とフランス語の <w> = "double v" [w][grapheme][alphabet][norman_french][u][v]

英語のアルファベットの23文字目の <w> は,英語では double u と称するが,フランス語では double vé と称する (cf. Italian doppio vu, Spanish uve doble, Portuguese vê dobrado) .この呼び方の違いは,<u> と <v> が同一の文字素として認識されていた時代の混同に基づいている (cf. 「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1])) .

もともとラテン語には <w> の文字はなく,/w/ 音は <v> あるいは <u> の文字で表記していた.古典期以降,7世紀までに /w/ 音自体がより子音的な /v/ へと発達し,音素としても文字素としても w は消えていった.その後の事情について,梅田 (73) に語ってもらおう.

ところが,ラテン語では消失した [w] は,ゲルマン系言語では特徴的に残っていた.特に,語頭においては [w] は顕著で,どうしても [w] を表す記号が必要となった.そこで7世紀ごろに一番近い音を表わす u を重ねて uu という表記法を発明したのである.w の名前 double-u はそのことをよく表わしている.フランス語では,double-v [dublve] と呼ばれる.

このようにして発明された uu はノルマンディーに広がり,ノルマン・フレンチのなかのゲルマン語に残る [w] を表現する文字として使われた.一方イングランドでは8世紀ごろに,uu はルーン文字から借用した ƿ (wen) にとって替わられて次第に使われなくなった.そして uu は11世紀にノルマン人によって w として逆輸入されるのである.

このようなことから,語頭に w をもつ言葉のほとんどが本来語,あるいは,ゲルマン語系の言葉である.例えば,way, wake, walk, week, west, wide, work, word, world は本来語であり,window, want, weak, wing などはデーン人がもたらした言葉であり,wait, war, ward, wage, wicket, wise, warranty などはノルマン人がもたらしたゲルマン語起源の言葉である.

OED の W, n. の語源欄より補足すると,古英語ではいくつかの Northumbrian のテキストで <uu> の使用が規則的だったが,8世紀にルーン文字からの <ƿ> (West-Saxon wynn, Kentish wenn) に置き換えられた.その後,<ƿ> は1300年くらいに消滅している.

さて,"double u" か "double v" かの問題に戻ろう.古英語には <v> が存在しなかったし,その後も近代英語に至るまで <v> は <u> の異文字体ととらえられていた.このような事情から,英語において <w> の呼称として "u" が採用され,"double u" として固定したのは不思議ではない.一方,ノルマン・フレンチにおいては子音字としての <v> がすでに存在しており,英語から導入されたこの新しい文字も,<v> と同様に子音を表わすのに用いられたため,<v> の重なった字形として迎え入れられ,"double v" と呼ばれるようになったのだろう.

<w> と関連して,「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) の記事も参照されたい.

・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館書店,1990年.

2015-12-02 Wed

■ #2410. slang, cant, argot, jargon, antilanguage [slang][register][terminology][variety][sociolinguistics]

標題の術語は,特殊な register (使用域,位相)に属する語句を表わす.互いに重なる部分が多いのだが,厳密な定義は難しい.まずは,Williams (203--04) による各用語についての説明を引用しよう.

Cant (related to chant, and originally the whining pleas of beggars) is often used to refer particularly to the language of thieves, gypsies, and such. But it has also been used to refer to the specialized language of any occupation, particularly to the mechanical and mindless repetition of special words and phrases.

Argot (a French word of unknown etymology), usually refers to the secret language of the underworld, though it too has also been used to refer to any specialized occupational vocabulary---the argot of the racetrack, for example. Jargon (once meaning the warbling of birds) is usually used by someone unfamiliar with a particular technical language to characterize his annoyed and puzzled response to it. Thus one man's technical vocabulary is another's jargon. Feature, shift, transfer, artifactual, narrowing, acronym, blend, clip, drift---all these words belong to the vocabulary of semantic change and word formation, the vocabulary of historical linguistics. But for anyone ignorant of the subject and unfamiliar with the terms, such words would make up its jargon. Thus cant, argot, and jargon are words that categorize both by classing and by judging.

Slang (of obscure origin) has many of the same associations. It has often been used as a word to condemn "bad" words that might pollute "good" English---even destroy the mind. . . . / But . . . slang is a technical terms like the terms grammatical and ungrammatical---a neutral term that categorizes a group of novel words and word meanings used in generally casual circumstances by a cohesive group, usually among its members, not necessarily to hide their meanings but to signal their group membership.

Trudgill の用語辞典にエントリーのある,slang, argot, jargon, antilanguage についても解説を引用する.

slang Vocabulary which is associated with very informal or colloquial styles, such as English batty (mad) or ace (excellent). Some items of slang, like ace, may be only temporarily fashionable, and thus come to be associated with particular age-groups in a society. Other slang words and phrases may stay in the language for generation. Formerly slang vocabulary can acquire more formal stylistic status, such as modern French tête (head) from Latin testa (pot) and English bus, originally an abbreviation of omnibus. Slang should not be confused with non-standard dialect. . . . Slang vocabulary in English has a number of different sources, including Angloromani, Shelta and Yiddish, together with devices such as rhyming slang and back slang as well as abbreviation (as in bus) and metaphor, such as hot meaning 'stolen' or 'attractive'.

argot /argou/ A term sometimes used to refer to the kinds of antilanguage whose slang vocabulary is typically associated with criminal groups.

jargon . . . . A non-technical term used of the register associated with a particular activity by outsiders who do not participate in this activity. The use of this term implies that one considers the vocabulary of the register in question to be unnecessarily difficult and obscure. The register of law may be referred to as 'legal jargon' by non-lawyers.

antilanguage A term coined by Michael Halliday to refer to a variety of a language, usually spoken on particular occasions by members of certain relatively powerless or marginal groups in a society, which is intended to be incomprehensible to other speakers of the language or otherwise to exclude them. Examples of groups employing forms of antilanguage include criminals. Exclusivity is maintained through the use of slang vocabulary, sometimes known as argot, not known to other groups, including vocabulary derived from other languages. European examples include the antilanguages Polari and Angloromany.

それぞれの用語の指す位相は,それぞれ重なり合いながらも,独自の要素をもっている.これは,各々が英語の歴史文化において区別される役割を担ってきたことの証左だろう.こうした用語使いそのものが英語の歴史性と社会性をもっており,したがって用語の翻訳は難しい.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2015-12-01 Tue

■ #2409. 漢字平仮名交じり文の自由さと複雑さ [grammatology][writing][orthography][japanese][kanji][hiragana][alphabet]

「#2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語」 ([2015-11-14-1]) で話題にしたように,現代日本語の通常の表記法である漢字平仮名交じり文は,古今東西でまれにみる自由さを持ち合わせている.エジプト学者の加藤 (218) は,これに類する例は,エジプト聖刻文字くらいしかないのではないかと述べている.

日本語の文章を書くとき,漢字とカナとを適度に配合できる「自由さ」は,古代エジプト語において表意文字,表音文字,決定詞を配合したような場合を除けば,現在では他の国にほとんど例のない「自由さ」であろう.しかし,この自由さのために,私たちは,日本文を書く場合にも読む場合にも,無意識のうちに,無駄なエネルギーを費やしているのかもしれないし,またこの自由さが,知らず知らずのうちに「正確な文章」よりも「ムードによる文章」をつづらえる傾向を私たちのあいだにうえつけているかもしれない.ともかく,この種の自由さ,便利さは,児童や外国人が日本の文字を習得する場合に,かえって一つの障害となっているのではなかろうか.

なるほど,漢字平仮名交じり文は積極的にとらえれば自由で便利となるが,消極的にとらえれば不正確で主観的ということになる.

また,漢字平仮名交じり文は,日本語母語話者にとっても非母語話者にとっても,学習するうえで難解であることは間違いない.すでにこの慣習に慣れてしまっている者にとっては,その難解さを感じにくいのだが,表語文字体系である漢字と表音文字体系である平仮名を混在させているというのは,理屈の上でたいへん込み入っているということは了解できるだろう.しかも,表語文字体系である漢字のなかでも字音と字訓が区別されており,複雑さが倍増するということも,理屈の上で想像されるだろう.この辺りの事情について,日本語の文字体系の発達史と関連づけながら,藤枝 (217--18) が以下のように鋭く洞察している.

もともと漢字は表音文字であると同時に表意文字であるが,仮名は漢字の表意の方をすてて表音だけを採った.そうなると文章がやたらに長くなるので,日本語の文章の間に漢字をそのまま挟むという芸当をやるようになった.芸当と呼ぶのは,そこで漢字は時に本来の音が無視せられて,日本訓みせられるからである.つまり,表音をすてて表意だけを採る.また,本来の音と意味とをそのままに漢語も挟みこむ.全く融通無碍の芸当という外はない.その結果として,われわれが受けてきた学校教育では,極めて多くの時間,というより年月が,この芸当の習得に充てられることになった.

ここでは,中国語の表語文字体系である漢字が日本において字音,字訓,仮名の3種類へと分化し,その3種がすべて用いられている事実が,驚きとともに述べられている.日本で発達した文字体系とその使用法について,藤枝の説明をもう少し補足しよう.中国語の漢字に形・音・義の3つの属性が備わっていることを前提とすると,日本語表記のために発達した字音,字訓,仮名の3種は,件の漢字の属性を次のように保持したり変化させたりした.

| 形 | 音 | 義 | |

|---|---|---|---|

| 絖???? | 篆???? | 篆???? | 篆???? |

| 字訓 | 保持 | 日本語化 | 保持 |

| 仮名 | 超草書体化 | 保持/日本語化 | 捨象 |

この3種の異なる文字使用について,いずれも字体の起源は漢字にあるという点が重要である.

さて,この複雑さを英語とローマン・アルファベットを用いた比喩で再現してみたい.古代日本人の接触したのが,中国語と漢字ではなく,英語とローマン・アルファベットであったと想像してみよう.彼らは,相手が英語で "he went to church yesterday." と話して書くのを,聞いて読んだ.英語を通じて初めてアルファベットに接した日本人は,数世紀の間,この言語と文字体系を学び,この文字体系によって自分たちの母語である日本語を表記する方法を探った.そして,試行錯誤の末についにそれを手に入れた.

hewayesterdayCHURCHnigotta.

すべてはアルファベットと,その変異であるイタリック体と大文字で書かれている.通常字体の部分は字訓で,大文字体の部分は字音で,イタリック体の部分は日本語音として読むというのがルールである.したがって,この文は /karewakinoːʧaːʧiniitta/ (彼は昨日チャーチに行った)と音読できる.

漢字平仮名交じり文を日常的に読んでいる者は,このようなことを当たり前に実践しているのである.(もっとも,表語文字である漢字を表音文字であるアルファベットに喩えているので,完全な比喩にはならない.あしからず.)

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow