2023-05-23 Tue

■ #5139. 英語史において「ケルト語仮説」が取り沙汰されてきた言語項 [celtic_hypothesis][contact][borrowing][substratum_theory][syntax][be][progressive][do-periphrasis][nptr][th][vowel][voicy][heldio]

英語史における「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) について,これまでいくつかの記事で取り上げてきた.

・ 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])

・ 「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1])

・ 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])

・ 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1])

・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])

・ 「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音」 ([2021-09-19-1])

・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])

・ 「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1])

近年の「ケルト語仮説」では,(主に語彙以外の)特定の言語項がケルト諸語から英語へ移動した可能性について検討が進められてきた.Hickey (505) によりケルト語の影響が取り沙汰されてきた言語項を一覧してみよう.ただし,各項目について,注目されている地域・変種や文献に現われるタイミングなどはバラバラであること,また言語接触によらず言語内的な要因のみで説明もし得るものがあることなど,一覧の読み方には注意が必要である.

Table 3. Possible transfer features from Celtic (Brythonic) to English

1. Lack of external possessor construction Morphosyntactic 2 Twofold paradigm of to be 3. Progressive verb forms 4. Periphrastic do 5. Northern subject rule 6. Retention of dental fricatives Phonological 7. Unrounding of front vowels

1 は,英語で My head is sore. のように体の部位などに関して所有格で表現し,The head is sore. のように冠詞を用いない用法を指す.

2 は,古英語(主にウェストサクソン方言)において be 動詞が,母音あるいは s- で始まる系列と,b- で始まる系列の2種類の系列が併存していた状況を指す.

3 は,「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1]) を参照.

4 は,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1]) を参照.

5 は,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) を参照.

6 は,th = [θ] という比較的稀な子音が現代まで残っている事実を指す.

7 は,古英語に円唇前舌母音 [y, ø] があったことを指す.

今回の Hickey の一覧と類似するリストについては「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) も参照.

関連して,Voicy heldio より「#715. ケルト語仮説」もどうぞ.

・ Hickey, Raymond. "Early English and the Celtic Hypothesis." Chapter 38 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 497--507.

2019-08-07 Wed

■ #3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][do-periphrasis][reflexive_pronoun][be][nptr][fricative_voicing][cleft_sentence]

この20数年ほどの間に,「ケルト語仮説」 ("the Celtic hypothesis") に関する研究が著しく増えてきた.英語は語彙以外の部門においても,従来考えられていた以上に,ブリテン諸島の基層言語であるケルト諸語から強い影響を受けてきたという仮説だ.1種の基層言語影響説といってよい(cf. 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])).非常に論争の的になっている話題だが,具体的にどのような構造的な言語項がケルト語からの影響とみなされているのか,挙げてみよう.以下,Durkin (87--90) による言及を一覧にするが,Durkin 自身もケルト語仮説に対してはやんわりと懐疑的な態度を示していることを述べておこう.

・ 古英語における be 動詞の bēon 系列を未来時制,反復相,継続相を示すために用いる用法.ウェールズ語に類似の be 動詞が存在する.

・ -self 形の再帰代名詞の発達(cf. 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1]))

・ be + -ing の進行形構造の発達

・ do を用いた迂言的構造 (do-periphrasis) の発達

・ 外的所有者構造から内的所有者構造への移行 (ex. he as a pimple on the nose → he has a pimple on his nose)

・ "Northern Subject Rule" の発達(cf. 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]))

・ ゼロ関係詞あるいは接触節の頻度の増加

・ it を用いた分裂文 (cleft sentence) の発達 (ex. It was a bike that he bought (not a car).) .なお,フランス語の対応する分裂文もケルト語の影響とする議論があるという (Durkin 87) .

・ /f/ と /v/, /θ/ と /ð/ の音韻的対立の発達と保持(cf. 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の2点目)

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-01-22 Tue

■ #3557. 世界英語における3単現語尾の変異 [variation][variety][world_englishes][new_englishes][3sp][verb][agreement][conjugation][inflection][link][nptr][hypercorrection]

古今東西の○○英語において,3単現の動詞はどのように屈折しているのか.長らく追いかけている問題で,本ブログでも以下の記事をはじめとして 3sp の各記事で取り上げてきた.

・ 「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1])

・ 「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1])

・ 「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1])

・ 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1])

・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

現在の世界中の○○英語においては,3単現の語尾はどのようになっているのか,Mesthrie and Bhatt (66--67) の記述をまとめておきたい.

3単現で -s 語尾とゼロ語尾が交替するケースは,数多く報告されている.ナイジェリア変種や東アフリカ諸変種をはじめ,アメリカ・インディアン諸変種,インド変種,インド系南アフリカ変種,黒人南アフリカ変種,フィリピン変種 (e.g. He go to school.),シンガポール変種,ケープ平地変種などがある.

標準英語の反対を行く興味深い変種もある.単数でゼロとなり,複数で -s を取るという分布だ.アメリカ・インディアン変種のなかでもイスレタ族変種 (Isletan) では,次のような文例が確認されるという.

・ there are some parties that goes on over there.

・ Some peoples from the outside comes in.

・ All the dances that goes on like that occur in the spring.

・ The women has no voice to vote.

・ Maybe the governor go to these parents' homes.

・ About a dollar a day serve out your term.

・ This traditional Indian ritual take place in June.

・ By this time, this one side that are fast have overlapped.

・ The governor don't take the case.

イスレタ族変種と同様の傾向が,ケープ平地変種でも確認されるという (e.g. They drink and they makes a lot of noise.) .

標準英語の逆を行くこれらの変種の文法もある意味では合理的といえる.主語が単数であれば主語の名詞にも述語の動詞にも -s が現われず,主語が複数であればいずれにも -s が付加されるという点で一貫しているからだ.Mesthrie and Bhatt (66) は,この体系を "-s plural symmetry" と呼んでいる.

ただし,"-s plural symmetry" を示す変種は inherent variety なのか,あるいは話者個人が標準英語などを目標として過剰修正 (hypercorrection) した結果の付帯現象なのかは,今後の調査を待たなければならない.また,これらの変種が,北部イングランドの歴史的な Northern Present Tense Rule (nptr) と歴史的因果関係があるのかどうかも慎重に検討しなければならないだろう.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2015-03-12 Thu

■ #2145. 初期近代英語の3複現の -s (6) [verb][conjugation][emode][number][agreement][3pp][nptr]

標題については 3pp の各記事で取り上げてきたが,関連する記述をもう1つ見つけたので,以下に記しておきたい.「#1301. Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイト」 ([2012-11-18-1]) と「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) で紹介した Gramley (136--37) からの引用である.

Third person {-s} vs. {-(e)th} is a further inflectional point. This distinction is one of the most noticeable in this period [EModE], and it may be used as evidence of the influence of Northern on Southern English. In ME Northerners used the ending {-s} where Southerners used {-(e)th}. In each case the respective inflection could be used in both the third person singular present tense as well as in the whole of the plural . . . . While zero became normal in the plural, in the third person singular present tense there was no such move, and the two forms were in competition with each other both in colloquial London speech and in the written language.

同英語史書のコンパニオンサイトより,6章のための補足資料 (p. 8) に,さらに詳しい解説が載っており有用である.また,そこでは Northern Subject Rule (= Northern Present Tense Rule; cf. nptr, 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])) にも触れられており,その関連で Lass (166, 185) と Nevalainen and Raumolin-Brunberg (283, 312) への言及もある.

NPTR が南部において適用された結果と思われる複現の -s の例を挙げておこう.

・ they laugh that wins (F1--3, Q1--3; win F4) (Shakespeare, Othello 4.1.121)

・ whereby they make their pottage fat, and therewith driues out the rest with more content. (Deloney, Jack of Newbury 72)

・ For if neither they can doo that they promise & wantes greatest good (Elizabeth, Boethius 48.11)

・ Well know they what they speak that speaks (F1; speak Q) so wisely (Shakespeare, Troilus 3.2.145)

・ when sorrows comes (F1), they come not single spies. (Shakespeare, Hamlet 4.5.73)

・ As surely as your feet hits (F1) the ground they step on (Shakespeare, Twelfth Night 3.4.265)

Shakespeare では版によって複現の -s が現われたり消えたりする例が見られることから,そこには文体的あるいは通時的な含意がありそうである.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・ Nevalainen, T. and H. Raumolin-Brunberg. "The Changing Role of London on the Linguistic Map of Tudor and Stuart England." The History of English in a Social Context: A Contribution to Historical Sociolinguistics. Ed. D. Kastovsky and A. Mettinger. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 279--337.

2015-03-09 Mon

■ #2142. 中英語における3単現および複現の語尾の方言分布 [map][laeme][lalme][me_dialect][me][3sp][3pp][verb][conjugation][nptr]

標題の問いに手っ取り早く答えるには,次の表で事足りる(Görlach (68) による表の一部より).

| South | Midland | North | ||

| Present Indicative | 3sg. | -(e)þ | -(e)þ | -(e)s |

| pl. | -(e)þ | -(e)n | -(e)s | |

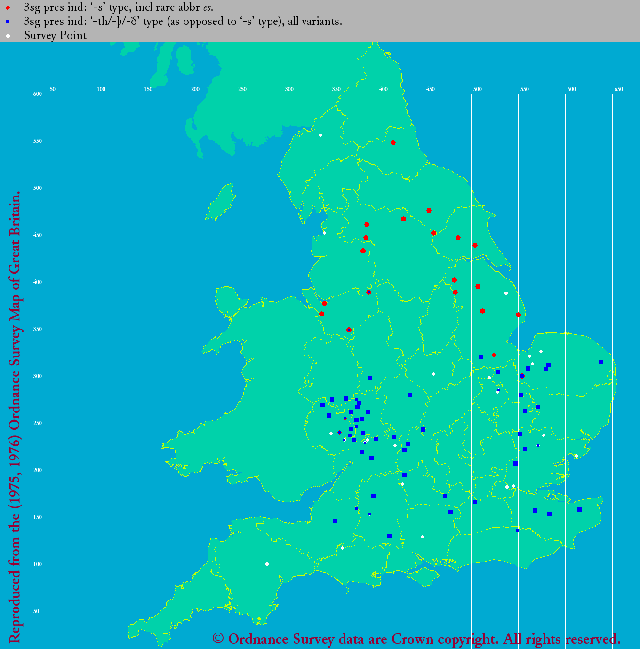

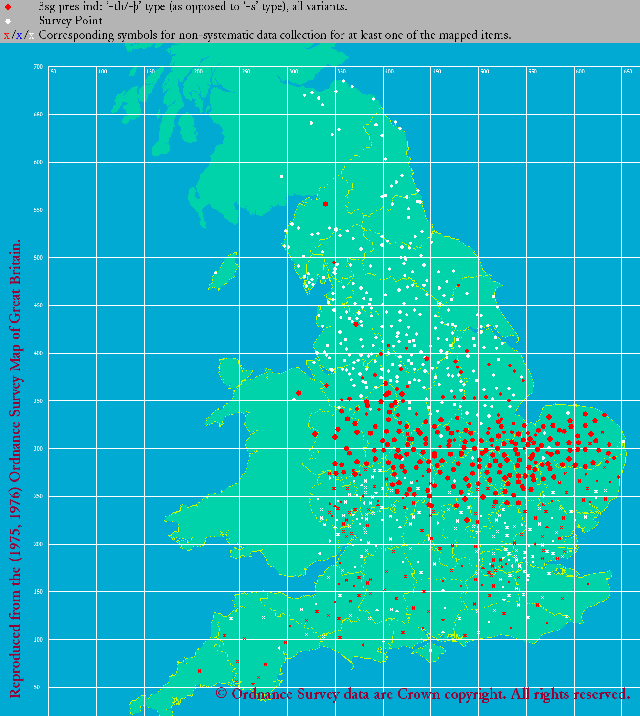

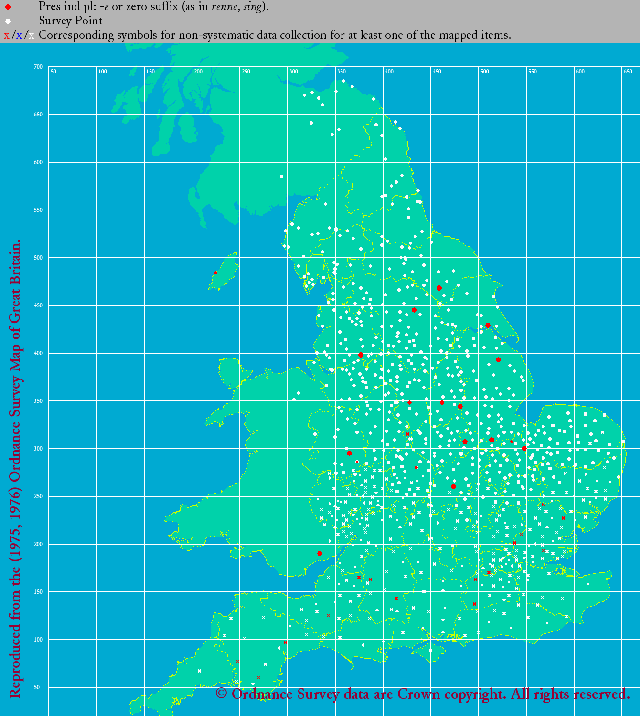

これを地図上に示すと「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) の通りとなるが,より詳しい分布を得たいときには LAEME (初期中英語)と eLALME (後期中英語)を参照するのが便利である (cf. 「#1622. eLALME」 ([2013-10-05-1])) .以下では,両アトラスより得られた地図の画像を貼り付けよう(クリックするとより大きく綺麗な画像が得られる).まずは,1150--1325年をカバーする LAEME より,3単現(左)と複現(右)の語尾の分布をそれぞれ示す.

|

|

| LAEME: 3sp 's' and 'th' | LAEME: pp 's', 'th', 'n', 'e', and zero |

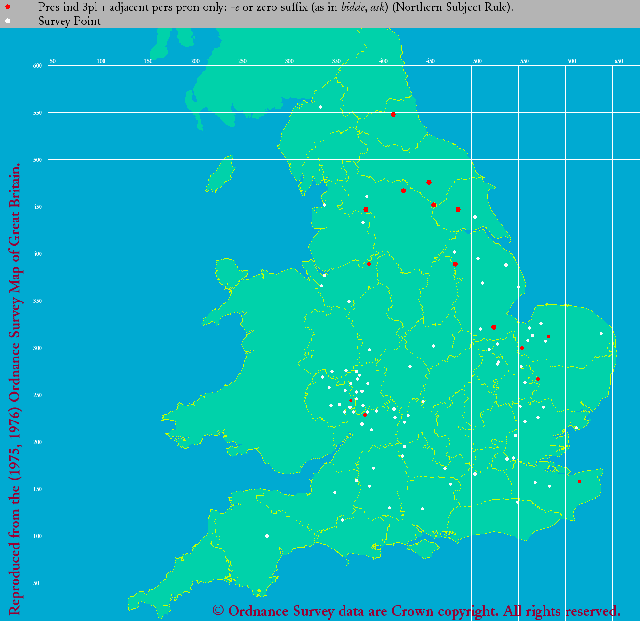

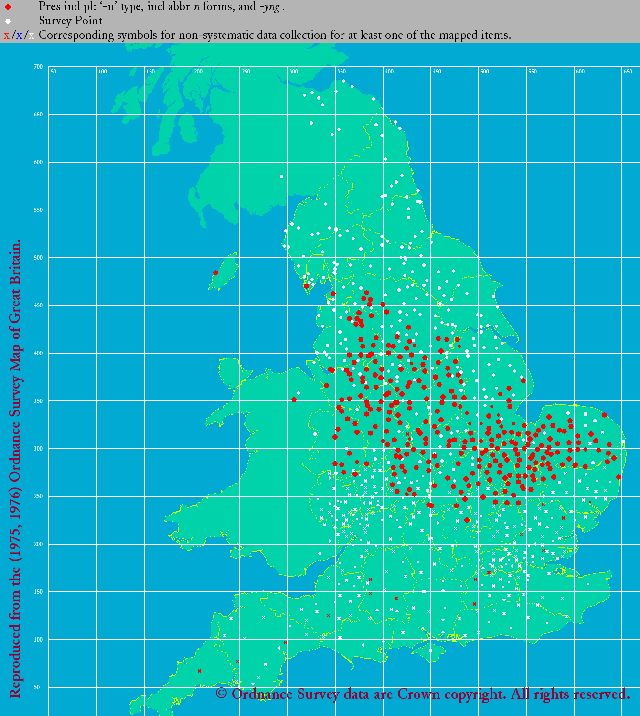

両地図で北部に集まる赤丸が -s を,南部に集まる青四角が -th を表す.右の複現の語尾では東中部その他に黒三角が散在しているが,これは -n 語尾を表す.次に,複数代名詞と接する動詞の現在形が -e またはゼロの語尾をとる "Northern Present Tense Rule" (NPTR; cf. 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]),nptr) の分布図を見よう.

|

| LAEME: NPTR pp 'e' and zero |

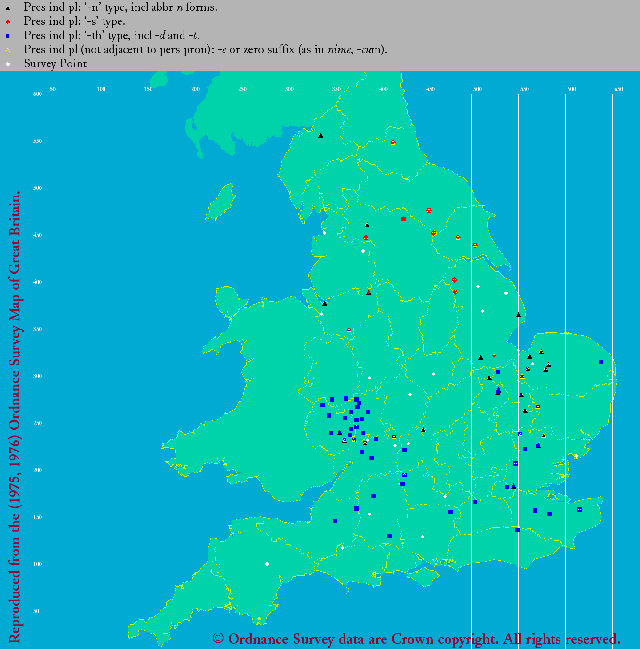

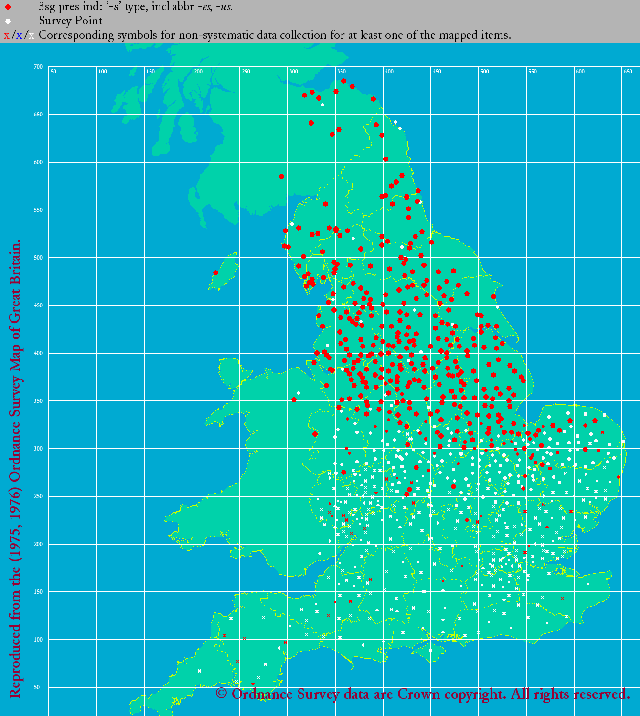

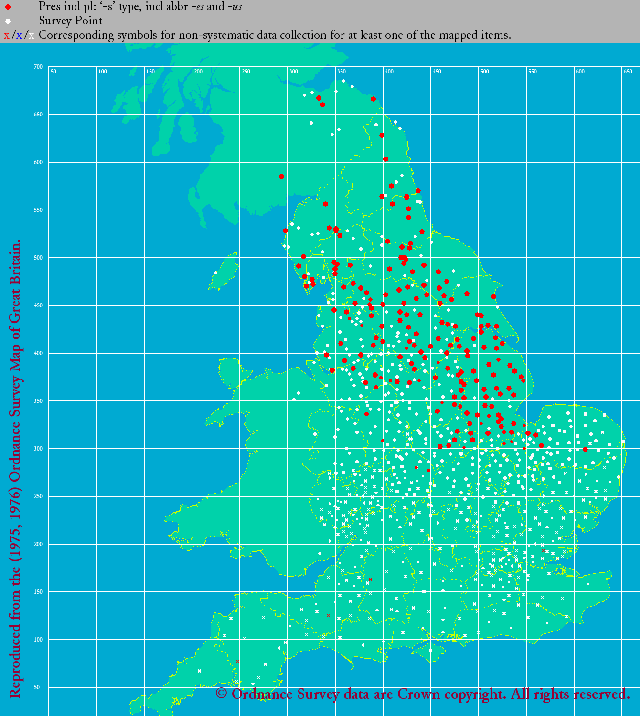

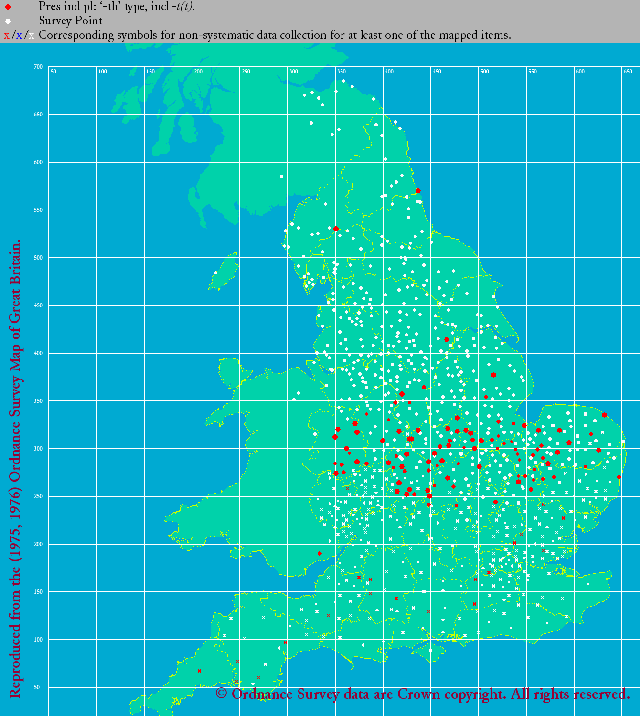

では次に後期中英語の分布に移る.eLALME では,語尾の種類ごとに別々の地図を作成した.まずは3単現から.

|

|

| eLALME: 3sp 's' | eLALME: 3sp 'th' |

前時代の分布をよく受け継いでおり,左図の通り -s が北部に,右図の通り -th が中部以南に分布しているのがわかる.複現については,-s, -th, -n, -e (or zero) の4種類について各々の地図を見てみよう.

|

|

| eLALME: pp 's' | eLALME: pp 'th' |

|

|

| eLALME: pp 'n' | eLALME: pp 'e' or zero |

こちらも前時代の分布をよく受け継いでおり,北部で -s (左上図),中部以南で -th (右上図)が優勢だが,中部で -n (左下図)が前時代よりも著しく拡張していることが見て取れる.全体的に,初期中英語と後期中英語の分布間で量的な差は見られるが,質的には大きな変化はないといってよいだろう. *

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-06-29 Sun

■ #1889. AAVE における動詞現在形の -s (2) [verb][inflection][aave][nptr][3pp][3sp]

「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) に引き続いての話題.AAVE で3単現の -s が脱落する傾向について「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) でも述べたが,この脱落傾向を記述することはまったく単純ではない.AAVE といっても一枚岩ではなく,地域によって異なるし,何よりも個人差が大きいといわれる.脱落するかしないかのパラメータは複数存在し,それぞれの効き具合も変異する.

例えば,Schneider (100) は,いくつかの先行研究を参照して3単現の -s の脱落のパーセンテージをまとめている.Harlem の青年集団の調査で42--100% (平均すると 63%),Detroit の下流労働者階級の調査で71.4%,5歳児の調査で72.5%,Oakland の下流階級の女性の調査で57.7%,Washington, D. C. の子供の調査で84%,Washington, D. C. の下流階級の調査で65.3%,下流階級の説教師の調査で17--78%,Maryland の学生の調査で83.3%などである.-s の脱落が支配的であることは確かだが,一方で,大雑把にいって3回に1回は -s が現われているということでもあり,脱落が規則的であるということはできない.

AAVE における(3単現の -s のみならず)動詞現在形の -s に関する従来の研究では,様々な(社会)言語学的なパラメータが提起されてきた.標準英語に見られるような数・人称の条件はもとより,be 動詞の is が複数に用いられる現象との関与,標準英語の規範への遵守の程度,dialect mixture (「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) を参照),イギリス諸方言の歴史的な影響など,様々である.

様々なパラメータのなかで Bailey et al. がとりわけ目を付けたのが,主語が代名詞 (PRO) か名詞句 (NP) かの区別である.先行研究では,Appalachian English, Alabama White English, Samaná, Scotch-Irish English, black and white folk speech in Texas など,AAVE に限らず南部の白人変種やイギリス変種でも,この基準が作用していること,すなわち現在形で NP 主語が PRO 主語よりも -s を好んで選択することが指摘されていた.この傾向は,「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) で触れた,いわゆる "Northern Personal Pronoun Rule" ("Northern Present Tense Rule") の効果と類似している.Bailey et al. は,この "NP/PRO constraint" が 1472--88年にロンドンの羊毛商一家が残した書簡集 the Cely Letters や17--18世紀のイギリス人航海士たちの用いた "Ship English" にみられることを指摘したうえで,量的な比較調査を通じて,同じ効果が現代の AAVE の諸変種にも受け継がれていることを示唆している.Bailey et al. (298) は,"NP/PRO constraint" だけできれいに記述できるほど単純な問題ではないと強調しながらも,望みをもって次のように締めくくっている.

By examining data from EME and looking at parallels in present-day black and white vernaculars, we have shown that the NP/PRO constraint is a powerful one that has affected English for quite some time and that currently affects a wide range of processes. Although it is important to stress that this constraint does not account for all of the variation in the present tense verb paradigms of the black and white vernaculars in the South (for instance, -s used to mark historical present), it does play a major role in a number of previously unconnected phenomena.

・ Schneider, Edgar W. "The Origin of the Verbal -s in Black English." American Speech 58 (1983): 99--113.

・ Bailey, Guy, Natalie Maynor, and Patricia Cukor-Avila. "Variation in Subject-Verb Concord in Early Modern English." Language Variation and Change 1 (1989): 285--300.

2014-05-30 Fri

■ #1859. 初期近代英語の3複現の -s (5) [verb][conjugation][emode][paradigm][analogy][3pp][shakespeare][nptr][causation]

今回は,これまでにも 3pp の各記事で何度か扱ってきた話題の続き.すでに論じてきたように,動詞の直説法における3複現の -s の起源については,言語外的な北部方言影響説と,言語内的な3単現の -s からの類推説とが対立している.言語内的な類推説を唱えた初期の論者として,Smith がいる.Smith は Shakespeare の First Folio を対象として,3複現の -s の例を約100個みつけた.Smith は,その分布を示しながら北部からの影響説を強く否定し,内的な要因のみで十分に説明できると論断した.その趣旨は論文の結論部よくまとまっている (375--76) .

I. That, as an historical explanation of the construction discussed, the recourse to the theory of Northumbrian borrowing is both insufficient and unnecessary.

II. That these s-predicates are nothing more than the ordinary third singulars of the present indicative, which, by preponderance of usage, have caused a partial displacement of the distinctively plural forms, the same operation of analogy finding abundant illustrations in the popular speech of to-day.

III. That, in Shakespeare's time, the number and corresponding influence of the third singulars were far greater than now, inasmuch as compound subjects could be followed by singular predicates.

IV. That other apparent anomalies of concord to be found in Shakespeare's syntax,---anomalies that elude the reach of any theory that postulates borrowing,---may also be adequately explained on the principle of the DOMINANT THIRD SINGULAR.

要するに,Smith は,当時にも現在にも見られる3単現の -s の共時的な偏在性・優位性に訴えかけ,それが3複現の領域へ侵入したことは自然であると説いている.

しかし,Smith の議論には問題が多い.第1に,Shakespeare のみをもって初期近代英語を代表させることはできないということ.第2に,北部影響説において NPTR (Northern Present Tense Rule; 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) を参照) がもっている重要性に十分な注意を払わずに,同説を排除していること(ただし,NPTR に関連する言及自体は p. 366 の脚注にあり).第3に,Smith に限らないが,北部影響説と類推説とを完全に対立させており,両者をともに有効とする見解の可能性を排除していること.

第1と第2の問題点については,Smith が100年以上前の古い研究であることも関係している.このような問題点を指摘できるのは,その後研究が進んできた証拠ともいえる.しかし,第3の点については,今なお顧慮されていない.北部影響説と類推説にはそれぞれの強みと弱みがあるが,両者が融和できないという理由はないように思われる.

「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) の記事でみたように McIntosh の研究は NPTR の地理的波及を示唆するし,一方で Smith の指摘する共時的で言語内的な要因もそれとして説得力がある.いずれの要因がより強く作用しているかという効き目の強さの問題はあるだろうが,いずれかの説明のみが正しいと前提することはできないのではないか.私の立場としては,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) で論じたように,3複現の -s の問題についても言語変化の "multiple causation" を前提としたい.

・ Smith, C. Alphonso. "Shakespeare's Present Indicative S-Endings with Plural Subjects: A Study in the Grammar of the First Folio." Publications of the Modern Language Association 11 (1896): 363--76.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-23 Fri

■ #1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR [nptr][verb][conjugation][inflection][me_dialect][contact][suffix][paradigm][3pp][3sp]

標題は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) でも簡単に触れた話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.注目するのは,直説法の3人称単数現在の語尾と(人称を問わない)複数現在の語尾である.

中英語の一般的な方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) を参照されたいが,直説法現在形動詞の語尾という観点からは,中英語の方言は大きく3分することができる.いわゆる "the Chester-Wash line" の北側の北部方言 (North),複数の -eth を特徴とする南部方言 (South),その間に位置する中部方言 (Midland) である.中部と南部の当該の語尾についてはそれぞれ1つのパラダイムとしてまとめることができるが,北部では「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で話題にしたように,主語と問題の動詞との統語的な関係に応じて2つのパラダイムが区別される.この統語規則は "Northern Personal Pronoun Rule" あるいは "Northern Present Tense Rule" (以下 NPTR と略)として知られており,McIntosh (237) によれば,次のように定式化される.

Expressed in somewhat simplified fashion, the rule operating north of the Chester-Wash line is that a plural form -es is required unless the verb has a personal pronoun subject immediately preceding or following it. When the verb has such a subject, the ending required is the reduced -e or zero (-ø) form.

McIntosh (238) にしたがい,NPTR に留意して中英語3方言のパラダイムを示すと以下のようになる.

(1) North (north of the Chester-Wash line)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -es | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -e, -ø (-en) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

(2) Midland

| Midland | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en, -e (-ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

(3) South

| South | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

さて,おもしろいのは北部と中部の境界付近のある地域では,NPTR を考慮するパラダイム (1) とそれを考慮しないパラダイム (2) とが融合したような,パラダイム (1.5) とでもいうべきものが確認されることである.そこでは,パラダイム (1) に従って統語的な NPTR が作用しているのだが,形態音韻論的にはパラダイム (1) 的な -es ではなくパラダイム (2) 的な -eth が採用されているのである.McIntosh (238) により,「パラダイム (1.5)」を示そう.

(1.5) (1) と (2) の境界付近の "NE Leicestershire, Rutland, N. Northamptonshire, the extreme north of Huntingdonshire, and parts of N. Ely and NW Norfolk" (McIntosh 236)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North/Midland: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North/Midland: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en (-e, -ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

要するに,この地域では,形態音韻は中部的,統語は北部的な特徴を示す.統語論という抽象的なレベルでの借用と考えるべきか,dialect mixture と考えるべきか,理論言語学的にも社会言語学的にも興味をそそる現象である.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-21 Wed

■ #1850. AAVE における動詞現在形の -s [verb][inflection][aave][sociolinguistics][hypercorrection][creole][nptr][3pp][3sp]

AAVE (African American Vernacular English) では,直説法の動詞に3単現ならずとも -s 語尾が付くことがある.一見すると,どの人称でも数でも -s が付いたり付かなかったりなので,ランダムに見えるほどだ.記述研究はとりわけ社会言語学的な観点から多くなされているようだが,-s 語尾の出現を予想することは非常に難しいという.AAVE という変種自体が一枚岩ではなく,地域や都市によっても異なるし,個人差も大きいということがある.

AAVE の現在形の -s の問題は,標準英語と異なる分布を示すという点で,この変種を特徴づける項目の1つとして注目されてきた.歴史的な観点からは,この -s の分布の起源が最大の関心事となるが,この問題はとりもなおさず AAVE の起源がどこにあるかという根本的な問題に直結する.AAVE の起源を巡る creolist と Anglicist の論争はつとに知られているが,現在形の -s も,否応なしにこの論争のなかへ引きずり込まれることになった.creolist は,AAVE の直説法現在の動詞の基底形はクレオール化に由来する無語尾だが,標準英語の規範の圧力により -s がしばしば必要以上に現われるという過剰修正 (hypercorrection) の説を唱える.一方,Anglicist は,-s を何らかの分布でもつイギリス由来の変種が複数混成したものを黒人が習得したと考える.Anglicist は,必ずしも現代の過剰修正の可能性を否定するわけではないが,前段階にクレオール化を想定しない.

私はこの問題に詳しくないが,「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]) で取り上げてきた問題を調査してゆくなかで,AAVE の -s に関する1つの論文にたどり着いた.その論者 Schneider は明確に Anglicist である.議論の核心は次の部分 (104) だろう.

Apparently, the early American settlers brought to the New World linguistic subsystems which, as far as subject-verb concord is concerned, were characterized by two opposing dialectal tendencies, the originally northern British one using -s freely with all verbs, and a southern one favoring the zero morph. In America, the mixing of settlers from different areas resulted in the blended linguistic concord (or rather nonconcord) system, which is characterized by the variable but frequent use of the -s suffix . . ., which was transmitted by the white masters, family members, and overseers to their black slaves in direct language contact . . . .

ここには,「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) や「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) で取り上げたような dialect mixture という考え方がある.その可能性は十分にあり得ると思うが,混成の入力と出力について詳細に述べられていない.確かに入力となる諸変種がいかなるものであったかを確定し,記述することは,一般的にいって歴史研究では難しいだろう.しかし,複数変種をごたまぜにするとこんな風になる,あんな風になるというだけでは,説得力がないように思われる.

また,"the originally northern British one using -s freely with all verbs" と述べられているが "freely" は適切ではない.イングランド北部方言における -s の分布には,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で見たような統語規則が作用しており,決して自由な分布ではなかった.

さらに,Schneider は19世紀半ばより前の時代の AAVE についてはほとんど記述しておらず,起源を探る論文としては,議論が弱いといわざるをえない.

もちろん,上記の点だけで Anglicist の仮説が崩れたとか,dialect mixture の考え方が通用しないということにはならない.むしろ,すぐれて現代的な社会言語学上の問題である AAVE の議論と,初期近代英語の3複現の -s の議論が遠く関与している可能性を考えさせるという意味で,啓発的ではある.

・ Schneider, Edgar W. "The Origin of the Verbal -s in Black English." American Speech 58 (1983): 99--113.

2011-03-18 Fri

■ #690. Northern Personal Pronoun Rule を LAEME で検証 [laeme][me_dialect][personal_pronoun][verb][nptr]

昨日の記事[2011-03-17-1]で記事で取り上げた The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は北部イングランドで中英語期に行なわれた統語規則とされる.初期中英語で実際に文証されるかどうかを,LAEME で確認してみたい.

Laing and Lass (26--27) によれば,LAEME のコーパスでは NPPR が 動詞にタグ付けされているということなので,簡単に拾い出すことができる.Tasks ページから以下のようにメニューをたどり,検索表現として "(-)vps2%apn(%)" (代名詞の直後に現われる動詞の現在形複数)と "(-)vps2%bpn(%)" (代名詞の直前に現われる動詞の現在形複数)でそれぞれ検索してみた.検索表現をより細かく工夫することはできるが,これで当面の用は足せる.

[LISTS] -> [Make an Item List] -> [Inflections] and [Search by TAG] -> ( [(-)vps2%apn(%)] or [(-)vps2%bpn(%)] ) and Frequency Counts

出力された情報を読み解くにも少々の知識と経験がいるが,各行は「検索対象となったテキスト番号」「そのテキストの言語が位置づけられている州の略名」「問題の語尾の種類と頻度」からなっている.NPPR では,複数人称代名詞の前後で動詞の現在形が( -e や -en もありうるが)ゼロ語尾を取るというのが最も顕著な特徴なので,語尾として "0" が含まれている行を探し出せばよい.その行を以下に抜き出す.

[for "(-)vps2%apn(%)"]

| 188 | DUR | +E [2] 0 [2] |

| 285 | NFK | +E [7] +En [4] +ETH [3] +N [2] 0 [2] +EN [1] |

| 295 | YWR | +>I>Ey [17] 0 [9] |

| 296 | YCT | +E [16] 0 [14] +E [2] |

| 297 | YER | 0 [36] +E [10] +IEy [2] |

| 298 | YNR | +E [43] 0 [31] |

| 300 | NFK | 0 [31] |

[for "(-)vps2%bpn(%)"]

| 119 | [-] | 0 [2] |

| 173 | WOR | +Ay [1] +E [1] +Ey [1] 0 [1] |

| 247 | HRF | +E [2] +ET [1] +T [1] 0 [1] |

| 295 | YWR | 0 [4] |

| 296 | YCT | 0 [5] +E [3] |

| 297 | YER | 0 [8] +E [4] |

| 298 | YNR | 0 [22] +E [10] 0+ [2] |

| 2000 | WOR | +E [6] 0 [3] +Ed [1] +IE [1] |

| 2001 | WOR | 0 [3] |

州名を一覧すると,Durham, Yorkshire, Hereford, Worcester, Norfolk など北部から中部にかけて分布していることが分かる.特にテキスト番号295--298は Cursor Mundi という長大な詩を指し,14世紀前半の北部方言を代表するテキストとして知られている.

テキスト298 (Edinburgh, Royal College of Physicians, MS of Cursor Mundi, hand B, fols. 16r-36v: Extracts from the Northern Homily Collection) から例を抜き出すと,例えば次のような NPPR を示す行が得られる.問題の動詞は赤字で記した.

- Yef þai lef her rihtwislie

- For in hali bok find we

- For if we schrif us clen of sinne

- Ye wen ful wel nou euerilkan

- Þan sau þai in vs goddes sede

- Of his offering today spec we

Tasks ページから CONCORDANCING 機能により用例のコンコーダンス・ラインを出力することもできるが,検索の敷居はさらに高い.TAGGED TEXTS からテキストファイルを取り出して自分で検索したほうが容易かもしれない.

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf .

2011-03-17 Thu

■ #689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響 [me_dialect][personal_pronoun][verb][celtic][contact][nptr][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は,中英語期に Scotland との国境付近からイングランド南部へ広がったとされる統語形態規則である.これは,Laing and Lass (26--27) により The Northern Present Tense Rule と呼ばれているものと同一である.3人称複数代名詞 "they" に隣接する現在形の動詞語尾(方言によって異なるが通常は -s や -eth )が抑制され,代わりに -en, -e, -ø の語尾が現われるという規則である.この規則は,中英語後期には The Wash 以北のイングランド方言でおよそ確立しており,同時期の終わりまでには,義務的な規則ではないものの選択肢の1つとしてロンドンへも到達していた ( Wright 147 ) .

Wright には,14世紀の後期の Rosarium theologie からの例として次の例が挙げられている.

whiche is giffen to al sentis or holy men, þat cleueþ togeder in charite, weyþer þei knowe þam bodily or noȝt (qtd in Wright 147 as from Rosarium theologie)

赤字で示した最初の cleueþ は通常の3人称複数形を示すが,次の knowe は þei のすぐ次に続いているために NPPR が適用され -e 語尾をとっている.

さて,現代のイングランド北部方言で動詞の現在形はどのように屈折するかといえば,主語の数・人称にかかわらず -s 語尾を取るのが規則である ( ex. I walks, you walks, Betty walks, we walks, Betty and Shirley walks ) .しかし,3人称複数形については,代名詞 they が用いられるときにのみ they walk と無語尾になるのが特徴だ.まさに中英語期の NPPR の遺産である.

NPPR に関して興味深いのは,この統語形態規則がケルト語との接触に起因するものと疑われていることである.ケルト語影響説を強く主張する著名人に McWhorter がいる.McWhorter (48--51) は,北部方言の NPPR (彼の呼称では Northern Subject Rule )は,Welsh や Cornish といったケルト諸語の動詞屈折規則と平行的な関係にあると指摘する.Welsh では,"she learned" と "Betty and Shirley learned" はそれぞれ dysgodd hi, dysgodd Betty a Shirley となり共通の -odd 語尾をとるが,"they learned" は dysgon nhw のように異なる語尾 -on をとるという.(1) 広くゲルマン諸語を見渡してもイングランド北部の NPPR のように奇妙な規則をもっている言語や方言は他に見あたらないこと,(2) イングランドの基層にあるケルト諸語に平行的な統語形態規則が認められること.この2点を考え合わせると NPPR は偶然の産物とは考えられず,ケルト語との言語接触による結果と認めざるを得ない,という議論である.McWhorter は他にも英語史における do-periphrasis や進行形構文の発達をケルト語の影響と見ている.

私はケルト語を知らないので具体的に論じることはできないが,英語では現在形に関する規則であるにもかかわらず,McWhorter が Welsh から過去形の例をもってきて比較しているのが引っかかった.また,一読すれば著者の書き方が一般向けでトンデモ本的な調子であることはすぐに分かるが,それをどこまで学術的に評価できるかは疑問である.ただし,現代英文法のいくつかの特徴の背景には,一般に英語史研究者が論じている以上に周辺諸言語との接触が関与しているに違いないという一貫した信念は,私自身の考えと一致しており,おもしろく読むことはできた.著者の言語変化の "why" にこだわる姿勢も最初はややうるさく聞こえたが,これは "why" を控えめにしか論じない英語史研究の現状への批判なのだろうと捉えたら,かえって痛快に読めた.

[2009-08-31-1]の記事で少し触れたように,基層言語としてのケルト語が英文法に与えた影響については,近年,少しずつ議論されるようになってきたようである.

・ Wright, Laura. "The Languages of Medieval Britain." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 143--58.

・ McWhorter, John. Our Magnificent Bastard Tongue: The Untold History of English. New York: Penguin, 2008.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow