2021-12-28 Tue

■ #4628. 16世紀後半から17世紀にかけての正音学者たち --- 英語史上初の本格的綴字改革者たち [orthography][orthoepy][spelling][standardisation][emode][mulcaster][hart][bullokar][spelling_reform][link]

英語史における最初の綴字改革 (spelling_reform) はいつだったか,という問いには答えにくい.「改革」と呼ぶからには意図的な営為でなければならないが,その点でいえば例えば「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1]) でみたように,初期中英語期の Ormulum の綴字も綴字改革の産物ということになるだろう.

しかし,綴字改革とは,普通の理解によれば,個人による運動というよりは集団的な社会運動を指すのではないか.この理解に従えば,綴字改革の最初の契機は,16世紀後半から17世紀にかけての一連の正音学 (orthoepy) の論者たちの活動にあったといってよい.彼らこそが,英語史上初の本格的綴字改革者たちだったのだ.これについて Carney (467) が次のように正当に評価を加えている.

The first concerted movement for the reform of English spelling gathered pace in the second half of the sixteenth century and continued into the seventeenth as part of a great debate about how to cope with the flood of technical and scholarly terms coming into the language as loans from Latin, Greek and French. It was a succession of educationalists and early phoneticians, including William Mulcaster, John Hart, William Bullokar and Alexander Gil, that helped to bring about the consensus that took the form of our traditional orthography. They are generally known as 'orthoepists'; their work has been reviewed and interpreted by Dobson (1968). Standardization was only indirectly the work of printers.

この点について Carney は,基本的に Brengelman の1980年の重要な論文に依拠しているといってよい.Brengelman の論文については,以下の記事でも触れてきたので,合わせて読んでいただきたい.

・ 「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1])

・ 「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1])

・ 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1])

・ 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1])

・ 「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])

・ 「#3564. 17世紀正音学者による綴字標準化への貢献」 ([2019-01-29-1])

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2015-12-07 Mon

■ #2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案 [spelling_reform][spelling][grapheme][alphabet][emode][hart][orthography][j][v]

初期近代英語期の綴字改革者 John Hart (c. 1501--74) について,「#1994. John Hart による語源的綴字への批判」 ([2014-10-12-1]),「#1942. 語源的綴字の初例をめぐって」 ([2014-08-21-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]),「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]),「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]),「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) の記事で言及してきた.

Hart は,当時,表音主義の立場にたつ綴字改革の急先鋒であり,「1文字=1音」の理想へと邁進していた.しかし,後続の William Bullokar (fl. 1586) とともに,あまりに提案が急進的だったために,当時の人々にまともに取り上げられることはなかった.それでも,Hart の提案のなかで,後に結果として標準綴字に採用された重要な項目が2つある.<u> と <v> の分化,そして <i> と <j> の分化である.それぞれの分化の概要については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) で触れた通りだが,これを意図的に強く推進しようとした人物が Hart その人だった.Horobin (120--21) は,この Hart の貢献について,次のように評価している.

In many ways Hart's is a sensible, if slightly over-idealized, view of the spelling system. Some of the reforms introduced by him have in fact been adopted. Before Hart the letter <j> was not a separate letter in its own right; in origin it is simply a variant form of the Roman letter <I>. In Middle English it was used exclusively as a variant of the letter <i> where instances appear written together, as in lijf 'life', and is common in Roman numerals, such as iiij for the number 4. . . . Hart advocated using the letter <j> as a separate consonant to represent the sound /dʒ/, as we still do today. A similar situation surrounds the letters <u> and <v>, which have their origins in the single Roman letter <V>. In the Middle English period they were positional variants, so that <v> appeared at the beginning of words and <u> in the middle of words, irrespective of whether they represented the vowel or consonant sound. Thus we find Middle English spellings like vntil, very, loue, and much. Hart's innovation was to make <u> the vowel and <v> the consonant, so that their appearance was dependent upon use, rather than position in the word.

現代の正書法につらなる2対の文字素の分化について,Hart のみの貢献と断じるわけにはいかない.しかし,彼のラディカルな提案のすべてが水泡に帰したわけではなかったということは銘記してよい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-10-12 Sun

■ #1994. John Hart による語源的綴字への批判 [etymological_respelling][spelling][emode][hart][spelling_reform]

初期近代英語期の語源的綴字 (etymological_respelling) について,本ブログでいろいろと議論してきた.そのなかの1つ「#1942. 語源的綴字の初例をめぐって」 ([2014-08-21-1]) で,語源的綴字に批判的だった論客の1人として John Hart (c. 1501--74) の名前を挙げた.Hart は表音主義の綴字改革者の1人で An Orthographie (1569) を出版したことで知られるが,あまりに急進的な改革案のために受け入れられず,後世の綴字に影響を及ぼすことはほとんどなかった.実際,Hart は語源的綴字の問題に関しても批判を加えたものの,最終的にはその批判は響かず,Mulcaster など伝統主義の穏健派に主導権を明け渡すことになった.

Hart の語源的綴字に対する批判は,当時の英語の綴字が全般的に抱える諸問題の指摘のなかに見いだされる.Hart は,英語の綴字は "the divers vices and corruptions which use (or better abuse) mainteneth in our writing" に犯されているとし,問題点として diminution, superfluite, usurpation of power, misplacing の4種を挙げている.diminution はあるべきところに文字が欠けていることを指すが,実例はないと述べており,あくまで理論上の欠陥という扱いである.残りの3つは実際的なもので,まず superfluite はあるべきではないところに文字があるという例である.<doubt> の <b> がその典型例であり,いわゆる語源的綴字の問題は,Hart に言わせれば superfluite の問題の1種ということになる.usurpation は,<g> が /g/ にも /ʤ/ にも対応するように,1つの文字に複数の音価が割り当てられている問題.最後に misplacing は,例えば /feɪbəl/ に対応する綴字としては *<fabel> となるべきところが <fable> であるという文字の配列の問題を指す.

上記のように,語源的綴字が関わってくるのは,あるべきでないところに文字が挿入されている superfluite においてである.Hart (121--22) の原文より,関連箇所を引用しよう.

Then secondli a writing is corrupted, when yt hath more letters than the pronunciation neadeth of voices: for by souch a disordre a writing can not be but fals: and cause that voice to be pronunced in reading therof, which is not in the word in commune speaking. This abuse is great, partly without profit or necessite, and but oneli to fill up the paper, or make the word thorow furnysshed with letters, to satisfie our fantasies . . . . As breifli for example of our superfluite, first for derivations, as the b in doubt, the g in eight, h in authorite, l in souldiours, o in people, p in condempned, s in baptisme, and divers lyke.

Hart は superfluite の例として eight や people なども挙げているが,通常これらは英語史において初期近代英語期に典型的ないわゆる語源的綴字の例として言及されるものではない.したがって,「語源的綴字 < superfluite 」という関係と理解しておくのが適切だろう.

・Hart, John. MS British Museum Royal 17. C. VII. The Opening of the Unreasonable Writing of Our Inglish Toung. 1551. In John Hart's Works on English Orthography and Pronunciation [1551, 1569, 1570]: Part I. Ed. Bror Danielsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1955. 109--64.

2014-08-21 Thu

■ #1942. 語源的綴字の初例をめぐって [etymological_respelling][spelling][french][latin][hart]

昨日の記事「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]) に引き続き,etymological_respelling の話題.英語史では語源的綴字は主に16--17世紀の話題として認識されている(cf. 「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1])).しかし,それより早い例は14--15世紀から確認されているし,「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]),「#1790. フランスでも16世紀に頂点を迎えた語源かぶれの綴字」 ([2014-03-22-1]) でみたように,お隣フランスでもよく似た現象が13世紀後半より生じていた.実際にフランスでも語源的綴字は16世紀にピークを迎えたので,この現象について,英仏語はおよそ歩調を合わせていたことになる.

フランス語側での語源的綴字について詳しく調査していないが,Miller (211) は14世紀終わりからとしている.

Around the end of C14, French orthography began to be influenced by etymology. For instance, doute 'doubt' was written doubte. Around the same time, such etymologically adaptive spellings are found in English . . . ., especially by C16. ME doute [?a1200] was altered to doubt by confrontation with L dubitō and/or contemporaneous F doubte, and the spelling remained despite protests by orthoepists including John Hart (1551) that the word contains an unnecessary letter . . . .

フランス語では以来 <doubte> が続いたが,17世紀には再び <b> が脱落し,現代では doute へ戻っている.

では,英語側ではどうか.doubt への <b> の挿入を調べてみると,MED の引用文検索によれば,15世紀から多くの例が挙がるほか,14世紀末の Gower からの例も散見される.

同様に,OED でも <doubt> と引用文検索してみると,15世紀からの例が少なからず見られるほか,14世紀さらには1300年以前の Cursor Mundi からの例も散見された.『英語語源辞典』では,doubt における <b> の英語での挿入は15世紀となっているが,実際にはずっと早くからの例があったことになる.

・ a1300 Cursor M. (Edinb.) 22604 Saint peter sal be domb þat dai,.. For doubt of demsteris wrek [Cott. wreke].

・ 1393 J. Gower Confessio Amantis I. 230 First ben enformed for to lere A craft, which cleped is facrere. For if facrere come about, Than afterward hem stant no doubt.

・ 1398 J. Trevisa tr. Bartholomew de Glanville De Proprietatibus Rerum (1495) xvi. xlvii. 569 No man shal wene that it is doubt or fals that god hath sette vertue in precyous stones.

だが,さすがに初期中英語コーパス ,LAEME からは <b> を含む綴字は見つからなかった.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-19 Tue

■ #1940. 16世紀の綴字論者の系譜 [spelling][orthography][emode][spelling_reform][mulcaster][alphabet][grammatology][hart]

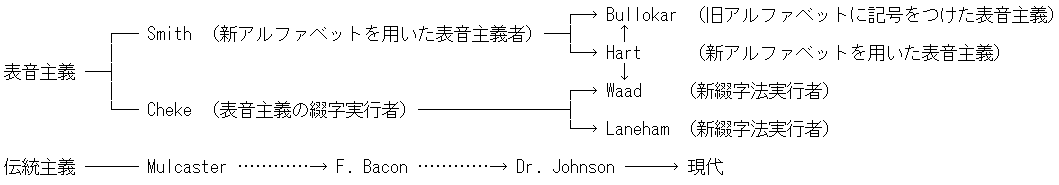

昨日の記事「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) で,数名の綴字論者の名前を挙げた.彼らは大きく表音主義の急進派と伝統主義の穏健派に分けられる.16世紀半ばから次世紀へと連なるその系譜を,渡部 (64) にしたがって示そう.

昨日の記事で出てきていない名前もある.Cheke と Smith は宮廷と関係が深かったことから,宮廷関係者である Waad と Laneham にも表音主義への関心が移ったようで,彼らは Cheke の新綴字法を実行した.Hart は Bullokar や Waad に影響を与えた.伝統主義路線としては,Mulcaster と Edmund Coote (fl. 1597; see Edmund Coote's English School-maister (1596)) が16世紀末に影響力をもち,17世紀には Francis Bacon (1561--1626) や Ben Jonson (c. 1573--1637) を経て,18世紀の Dr. Johnson (1709--84) まで連なった.そして,この路線は,結局のところ現代にまで至る正統派を形成してきたのである.

結果としてみれば,厳格な表音主義は敗北した.表音文字を標榜する ローマン・アルファベット (Roman alphabet) を用いる英語の歴史において,厳格な表音主義が敗退したということは,文字論の観点からは重要な意味をもつように思われる.文字にとって最も重要な目的とは,表語,あるいは語といわずとも何らかの言語単位を表わすことであり,アルファベットに典型的に備わっている表音機能はその目的を達成するための手段にすぎないのではないか.もちろん表音機能それ自体は有用であり,捨て去る必要はないが,表語という最終目的のために必要とあらば多少は犠牲にできるほどの機能なのではないか.

このように考察した上で,「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) の議論を改めて吟味したい.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2014-08-18 Mon

■ #1939. 16世紀の正書法をめぐる議論 [punctuation][alphabet][standardisation][spelling][orthography][emode][spelling_reform][mulcaster][spelling_pronunciation_gap][final_e][hart]

16世紀には正書法 (orthography) の問題,Mulcaster がいうところの "right writing" の問題が盛んに論じられた(cf. 「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1])).英語の綴字は,現代におけると同様にすでに混乱していた.折しも生じていた数々の音韻変化により発音と綴字の乖離が広がり,ますます表音的でなくなった.個人レベルではある種の綴字体系が意識されていたが,個人を超えたレベルではいまだ固定化されていなかった.仰ぎ見るはラテン語の正書法だったが,その完成された域に達するには,もう1世紀ほどの時間をみる必要があった.以下,主として Baugh and Cable (208--14) の記述に依拠し,16世紀の正書法をめぐる議論を概説する.

個人レベルでは一貫した綴字体系が目指されたと述べたが,そのなかには私的にとどまるものもあれば,出版されて公にされるものもあった.私的な例としては,古典語学者であった John Cheke (1514--57) は,長母音を母音字2つで綴る習慣 (ex. taak, haat, maad, mijn, thijn) ,語末の <e> を削除する習慣 (ex. giv, belev) ,<y> の代わりに <i> を用いる習慣 (ex. mighti, dai) を実践した.また,Richard Stanyhurst は Virgil (1582) の翻訳に際して,音節の長さを正確に表わすための綴字体系を作り出し,例えば thee, too, mee, neere, coonning, woorde, yeet などと綴った.

公的にされたものの嚆矢は,1558年以前に出版された匿名の An A. B. C. for Children である.そこでは母音の長さを示す <e> の役割 (ex. made, ride, hope) などが触れられているが,ほんの数頁のみの不十分な扱いだった.より野心的な試みとして最初に挙げられるのは,古典語学者 Thomas Smith (1513--77) による1568年の Dialogue concerning the Correct and Emended Writing of the English Language だろう.Smith はアルファベットを34文字に増やし,長母音に符号を付けるなどした.しかし,この著作はラテン語で書かれたため,普及することはなかった.

翌年1569年,そして続く1570年,John Hart (c. 1501--74) が An Orthographie と A Method or Comfortable Beginning for All Unlearned, Whereby They May Bee Taught to Read English を出版した.Hart は,<ch>, <sh>, <th> などの二重字 ((digraph)) に対して特殊文字をあてがうなどしたが,Smith の試みと同様,急進的にすぎたために,まともに受け入れられることはなかった.

1580年,William Bullokar (fl. 1586) が Booke at large, for the Amendment of Orthographie for English Speech を世に出す.Smith と Hart の新文字導入が失敗に終わったことを反面教師とし,従来のアルファベットのみで綴字改革を目指したが,代わりにアクセント記号,アポストロフィ,鉤などを惜しみなく文字に付加したため,結果として Smith や Hart と同じかそれ以上に読みにくい恐るべき正書法ができあがってしまった.

Smith, Hart, Bullokar の路線は,17世紀にも続いた.1634年,Charles Butler (c. 1560--1647) は The English Grammar, or The Institution of Letters, Syllables, and Woords in the English Tung を出版し,語末の <e> の代わりに逆さのアポストロフィを採用したり,<th> の代わりに <t> を逆さにした文字を使ったりした.以上,Smith から Butler までの急進的な表音主義の綴字改革はいずれも失敗に終わった.

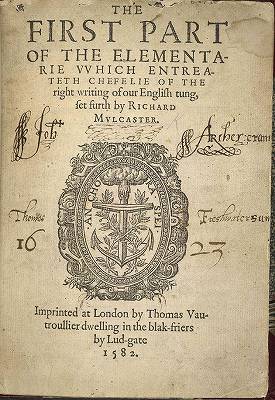

上記の急進派に対して,保守派,穏健派,あるいは伝統・慣習を重んじ,綴字固定化の基準を見つけ出そうとする現実即応派とでも呼ぶべき路線の第一人者は,Richard Mulcaster (1530?--1611) である(この英語史上の重要人物については「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) や mulcaster の各記事で扱ってきた).彼の綴字に対する姿勢は「綴字は発音を正確には表わし得ない」だった.本質的な解決法はないのだから,従来の慣習的な綴字を基にしてもう少しよいものを作りだそう,いずれにせよ最終的な規範は人々が決めることだ,という穏健な態度である.彼は The First Part of the Elementarie (1582) において,いくつかの提案を出している.<fetch> や <scratch> の <t> の保存を支持し,<glasse> や <confesse> の語末の <e> の保存を支持した.語末の <e> については,「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1]) でみたような規則を提案した.

「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1]) でみたように,Mulcaster の提案は必ずしも後世の標準化された綴字に反映されておらず(半数以上は反映されている),その分だけ彼の歴史的評価は目減りするかもしれないが,それでも綴字改革の路線を急進派から穏健派へシフトさせた功績は認めてよいだろう.この穏健派路線は English Schoole-Master (1596) を著した Edmund Coote (fl. 1597) や The English Grammar (1640) を著した Ben Jonson (c. 1573--1637) に引き継がれ,Edward Phillips による The New World of English Words (1658) が世に出た17世紀半ばまでには,綴字の固定化がほぼ完了することになる.

この問題に関しては渡部 (40--64) が詳しく,たいへん有用である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2013-03-04 Mon

■ #1407. 初期近代英語期の3つの問題 [emode][renaissance][popular_passage][orthoepy][orthography][spelling_reform][standardisation][mulcaster][loan_word][latin][inkhorn_term][lexicology][hart]

初期近代英語期,特に16世紀には英語を巡る大きな問題が3つあった.Baugh and Cable (203) の表現を借りれば,"(1) recognition in the fields where Latin had for centuries been supreme, (2) the establishment of a more uniform orthography, and (3) the enrichment of the vocabulary so that it would be adequate to meet the demands that would be made upon it in its wiser use" である.

(1) 16世紀は,vernacular である英語が,従来ラテン語の占めていた領分へと,その機能と価値を広げていった過程である.世紀半ばまでは,Sir Thomas Elyot (c1490--1546), Roger Ascham (1515?--68), Thomas Wilson (1525?--81) , George Puttenham (1530?--90) に代表される英語の書き手たちは,英語で書くことについてやや "apologetic" だったが,世紀後半になるとそのような詫びも目立たなくなってくる.英語への信頼は,特に Richard Mulcaster (1530?--1611) の "I love Rome, but London better, I favor Italie, but England more, I honor the Latin, but I worship the English." に要約されている.

(2) 綴字標準化の動きは,Sir John Cheke (1514--57), Sir Thomas Smith (1513--77; De Recta et Emendata Linguae Anglicae Scriptione Dialogus [1568]), John Hart (d. 1574; An Orthographie [1569]), William Bullokar (fl. 1586; Book at Large [1582], Bref Grammar for English [1586]) などによる急進的な表音主義的な諸提案を経由して,Richard Mulcaster (The First Part of the Elementarie [1582]), E. Coot (English Schoole-master [1596]), P. Gr. (Paulo Graves?; Grammatica Anglicana [1594]) などによる穏健な慣用路線へと向かい,これが主として次の世紀に印刷家の支持を受けて定着した.

(3) 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]),「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]),「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]) などの記事で繰り返し述べてきたように,16世紀は主としてラテン語からおびただしい数の借用語が流入した.ルネサンス期の文人たちの多くが,Sir Thomas Elyot のいうように "augment our Englysshe tongue" を目指したのである.

vernacular としての初期近代英語の抱えた上記3つの問題の背景には,中世から近代への急激な社会変化があった.再び Baugh and Cable (200) を参照すれば,その要因は5つあった.

1. the printing press

2. the rapid spread of popular education

3. the increased communication and means of communication

4. the growth of specialized knowledge

5. the emergence of various forms of self-consciousness about language

まさに,文明開化の音がするようだ.[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-02-12 Tue

■ #1387. 語源的綴字の採用は17世紀 [orthoepy][orthography][spelling_reform][standardisation][mulcaster][etymological_respelling][spelling_pronunciation][hart]

16世紀後半から17世紀半ばにかけて,正音学者や教師による英語綴字改革の運動が起こった.この辺りの事情は「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) で略述したが,かいつまんでいえば John Cheke (1514--57),Thomas Smith (1513--77), John Hart (d. 1574), William Bullokar (1530?--1590?) などの理論家たちが表音主義の名のもとに急進的な改革を目指したのに対し,教育者 Richard Mulcaster (1530?--1611) は既存の綴字体系を最大限に利用する穏健な改革を目指した.

結果的に,その後の綴字標準化の路線は,Mulcaster のような穏健な改革に沿ったものとなったことが知られている.しかし,Mulcaster がどの程度直接的にその後の路線に影響を与えたのか,その歴史的評価は明確には下されていない.その後 Francis Bacon (1561--1626) や Dr Johnson (1709--84) によって継承されることになる穏健路線の雰囲気作りに貢献したということは言えるだろうが,現在私たちの用いている標準綴字との関係はどこまで直接的なのか.

この評価の問題について指摘しておくべきことは,Mulcaster は,ラテン語やギリシア語に基づく etymological respelling の文字挿入などを行なっていないことである.Brengelman (351--52) から引用する.

Mulcaster omits d in advance, advantage, adventure, the c in victual, indict, and verdict, the g in impregnable and sovereignty, the n in convent, b in doubt and debt, h in hemorrhoids, l in realm, h in rhyme; he does not use th, ph, and ch in Greek words such as authentic, blaspheme, and choleric. Base-final t becomes c before certain suffixes---impacient, practiocioner, substanciall---and in general Mulcaster's spelling reflects the current pronunciation of words of Latin origin and in part their French spelling.

引用最後にある同時代フランス語の慣習的綴字に準拠するという傾向は,約1世紀前の Caxton と比べても大きな違いはないことになる.Caxton から当時のフランス語的な綴字を数例挙げれば,actour; adjoust, adourer; adresse, emense; admiracion, commocyon, conionccion; publique, poloticque などがある (Brengelman 352) .

現代標準綴字にみられる etymological respelling に関していえば,それは主として Mulcaster の後の時代,17世紀の正書法学者の手によって確立されたと考えてよい.Brengelman (352) は,17世紀の etymological respelling 採用の様子を,Eberhard Buchmann の博士論文 (Der Einfluß des Schriftbildes auf die Aussprache im Neuenglischen. Univ. of Berlin diss., 1940) を参照して要約している.

From the list of words Eberhard Buchmann assembled to show the influence of the written language on modern spoken English we can see some of the general rules seventeenth-century scholars followed in restoring Latin spellings: c is restored in arctic, -dict (indict), -duct (conduct), -fect (perfect); a is replaced by ad- (administer, advance, adventure); h is restored in habit, harmony, heir, heresy, hymn, hermit); l is restored in alms, adultery. Other letters lost in French are restored: p (-rupt) (corpse), r (endorse), s (baptism), n (convent), g (cognizance). Greek spellings (following Latin conventions) are also restored: ph in diphthong, naphtha; ch in schedule, schism; th in amethyst, anthem, author, lethargy, Bartholomew, Thomas, Theobald, to cite a few. Buchmann's investigation shows that most of these changes had been generally adopted by the beginning of the eighteenth century; modern pronunciation has adjusted itself to the spelling, not the reverse.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2010-12-01 Wed

■ #583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった [punctuation][prescriptive_grammar][academy][swift][hart][capitalisation]

現代ドイツ語では文頭や固有名詞のみならず名詞全般を大文字で始める習慣がある.英語に慣れているとドイツ語の大文字使用がうるさく感じられ,ドイツ語に慣れていると英語の小文字使用が気になってくる.どのような場合に大文字あるいは小文字を使用するかという問題は広い意味で punctuation に関する話題といってよいが,名詞の大文字使用 ( capitalisation ) は17,18世紀には英語でも広く行なわれていた.これを最初に勧めたのは16世紀の文法家 John Hart である.Walker (21) が以下のように述べている.

The use of a capital letter at the beginning of important nouns, as recommended by John Hart in 1569, increased during the seventeenth century, but gradually decreased during the eighteenth century, though Murray's Grammar was still using this in describing the 'Colon' and 'Semicolon' in 1834.

16?18世紀に英語でこの慣習が発達した背景には,大陸の言語での同様の慣習があった.一方で,18世紀に徐々に衰退していったのは,この大文字使用の慣習に一貫性のないことを規範文法家たちが嫌ったためであるという.というのは,この慣習がすべての名詞を大文字にするのではなく「重要な」一般名詞を大文字にするというルースな慣習だったからである.18世紀の「理性の時代」 ( the Age of Reason ) に生きた文法家には受け入れがたい慣習だったのだろう.

大文字使用の最盛期は1700年前後だったが,この時代を代表するのは Gulliver's Travels の著者にして,英語を統制するアカデミーの設立を訴えた Jonathan Swift (1667--1745) である ( see [2009-09-08-1], [2009-09-15-1] ) .Swift の文章では名詞の大文字の慣習が完全に守られている.例えば,Swift の有名なアカデミー設立の嘆願書 A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue (1712) では,名詞はすべて大文字で書かれている.

・ Walker, Julian. Evolving English Explored. London: The British Library, 2010.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 67

2010-07-12 Mon

■ #441. Richard Mulcaster [orthoepy][orthography][spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][popular_passage][mulcaster][hart]

[2010-07-06-1]の記事で <oa> の綴字との関連で Richard Mulcaster という名に触れたが,今日は英語綴字改革史におけるこの重要人物を紹介したい.

Richard Mulcaster (1530?--1611) は,Merchant-Taylors' School の校長,そして後には St. Paul's School の校長を歴任した16世紀後半のイングランド教育界の重鎮である.かの Edmund Spenser の師でもあった.彼の教育論は驚くほど現代的で,教師を養成する大学の設立,教師の選定と給与の問題,よい教師に最低年次を担当させる方針,教師と親の関係,個性に基づいたカリキュラム作成など,250年後にようやく一般に受け入れられることになる数々の提言をした.彼はこうした教育的な動機から英語の綴字改革にも関心を寄せ始め,1582年に保守派を代表する書 The First Part of the Elementarie を世に送った(文法を扱うはずだった The Second Part は出版されなかった).

16世紀は大母音推移 ( Great Vowel Shift ) が進行中で,綴字と発音の乖離の問題が深刻化し始めていた.多数の正音学者 ( orthoepist ) が輩出し,この問題を論じたが,大きく分けて急進派と保守派に分かれていた.急進派は,一文字が一音に厳密に対応するような文字体系を目指す表音主義の名の下に,新しい文字や文字の使い方を提案した.John Cheke (1514--57),Thomas Smith (1513--77), John Hart (d. 1574), William Bullokar (1530?--1590?) などが急進派の代表的な論者である.

それに対して,伝統的・慣習的な綴字の中に固定化の基準を見つけ出そうとする現実即応主義をとるのが保守派で,Richard Mulcaster を筆頭に,1594年に Grammatica Anglicana を著した P. Gr. なる人物 ( Paulo Graves? ) や 1596年に English Schoole-Maister を著した E. Coote などがいた.急進的な表音主義路線はいかにも学者的であるが,それに対して保守的な現実路線をとる Mulcaster は綴字が発音をそのまま表すことはあり得ないという思想をもっていた.綴字と発音の関係の本質を見抜いていたのである.結果としては,この保守派の現実的な路線が世論と印刷業者に支持され,Coote の著書が広く普及したこともあって,後の綴字改革の方向が決せられた.17世紀後半までには綴字はおよそ現代のそれに固定化されていたと考えてよい.18世紀にも論争が再燃したが,保守派の Samuel Johnson による A Dictionary of the English Language (1755) により,綴字はほぼ現代の状態へ固定化した.現代英語の綴字体系の是非はともかくとして,そのレールを敷いた重要人物として Mulcaster の英語史上の役割は大きかったといえるだろう.

Mulcaster は,イングランドが力をつけはじめた Elizabeth 朝の時代に,英語の独立と卓越に確信をもった教育者だった.彼の英語に対する信頼と自信は,著書 The First Part of the Elementarie からの次の有名な文に表れている.

I loue Rome, but London better, I fauor Italie, but England more, I honor the Latin, but I worship the English.

・ Mulcaster, Richard. The First Part of the Elementarie. Menston: Scolar Reprint 219, 1582. (downloadable here from OTA)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow