2022-08-25 Thu

■ #4868. 英語の意味を分析する様々なアプローチ --- 通信スクーリング「英語学」 Day 4 [english_linguistics][semantics][prototype][metaphor][metonymy][cognitive_linguistics][polysemy][voicy][2022_summer_schooling_english_linguistics][history_of_linguistics][lexicology][semantic_field]

言葉の意味とは何か? 言語学者や哲学者を悩ませ続けてきた問題です.音声や形態は耳に聞こえたり目に見えたりする具体物で,分析しやすいのですが,意味は頭のなかに収まっている抽象物で,容易に分析できません.言語は意味を伝え合う道具だとすれば,意味こそを最も深く理解したいところですが,意味の研究(=意味論 (semantics))は言語学史のなかでも最も立ち後れています(cf. 「#1686. 言語学的意味論の略史」 ([2013-12-08-1])).

しかし,昨今,意味を巡る探究は急速に深まってきています(cf. 「#4697. よくぞ言語学に戻ってきた意味研究!」 ([2022-03-07-1])).意味論には様々なアプローチがありますが,大きく伝統的意味論と認知意味論があります.スクーリングの Day 4 では,両者の概要を学びます.

1. 意味とは何か?

1.1 「#1782. 意味の意味」 ([2014-03-14-1])

1.2 「#2795. 「意味=指示対象」説の問題点」 ([2016-12-21-1])

1.3 「#2794. 「意味=定義」説の問題点」 ([2016-12-20-1])

1.4 「#1990. 様々な種類の意味」 ([2014-10-08-1])

1.5 「#2278. 意味の曖昧性」 ([2015-07-23-1])

2. 伝統的意味論

2.1 「#1968. 語の意味の成分分析」 ([2014-09-16-1])

2.2 「#1800. 様々な反対語」 ([2014-04-01-1])

2.3 「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1])

2.4 「#4667. 可算名詞と不可算名詞とは何なのか? --- 語彙意味論による分析」 ([2022-02-05-1])

2.5 「#4863. 動詞の意味を分析する3つの観点」 ([2022-08-20-1])

3. 認知意味論

3.1 「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1])

3.2 「#1964. プロトタイプ」 ([2014-09-12-1])

3.3 「#1957. 伝統的意味論と認知意味論における概念」 ([2014-09-05-1])

3.4 「#2406. metonymy」 ([2015-11-28-1])

3.5 「#2496. metaphor と metonymy」 ([2016-02-26-1])

3.6 「#2548. 概念メタファー」 ([2016-04-18-1])

4. 本日の復習は heldio 「#451. 意味といっても様々な意味がある」,およびこちらの記事セットより

2021-05-08 Sat

■ #4394. 「疑いの2」の英語史 [khelf_hel_intro_2021][etymology][comparative_linguistics][indo-european][oe][lexicology][loan_word][germanic][italic][latin][french][edd][grimms_law][etymological_respelling][lexicology][semantic_field]

印欧語族では「疑い」と「2」は密接な関係にあります.日本語でも「二心をいだく」(=不忠な心,疑心をもつ)というように,真偽2つの間で揺れ動く心理を表現する際に「2」が関わってくるというのは理解できる気がします.しかし,印欧諸語では両者の関係ははるかに濃密で,語形成・語彙のレベルで体系的に顕在化されているのです.

昨日「英語史導入企画2021」のために大学院生より公開された「疑いはいつも 2 つ!」は,この事実について比較言語学の観点から詳細に解説したコンテンツです.印欧語比較言語学や語源の話題に関心のある読者にとって,おおいに楽しめる内容となっています.

上記コンテンツを読めば,印欧諸語の語彙のなかに「疑い」と「2」の濃密な関係を見出すことができます.しかし,ここで疑問が湧きます.なぜ印欧語族の一員である英語の語彙には,このような関係がほとんど見られないのでしょうか.コンテンツの注1に,次のようにありました.

現代の標準的な英語にはゲルマン語の「2」由来の「疑い」を意味する単語は残っていないが,English Dialect Dictionary Online によればイングランド中西部のスタッフォードシャーや西隣のシュロップシャーの方言で tweag/tweagle 「疑い・当惑」という単語が生き残っている.

最後の「生き残っている」にヒントがあります.コンテンツ内でも触れられているとおり,古くは英語にもドイツ語や他のゲルマン語のように "two" にもとづく「疑い」の関連語が普通に存在したのです.古英語辞書を開くと,ざっと次のような見出し語を見つけることができました.

・ twēo "doubt, ambiguity"

・ twēogende "doubting"

・ twēogendlic "doubtful, uncertain"

・ twēolic "doubtful, ambiguous, equivocal"

・ twēon "to doubt, hesitate"

・ twēonian "to doubt, be uncertain, hesitate"

・ twēonigend, twēoniendlic "doubtful, expressing doubt"

・ twēonigendlīce "perhaps"

・ twēonol "doubtful"

・ twīendlīce "doubtingly"

これらのいくつかは初期中英語期まで用いられていましたが,その後,すべて事実上廃用となっていきました.その理由は,1066年のノルマン征服の余波で,これらと究極的には同根語であるラテン語やフランス語からの借用語に,すっかり置き換えられてしまったからです.ゲルマン的な "two" 系列からイタリック的な "duo" 系列へ,きれいさっぱり引っ越ししたというわけです(/t/ と /d/ の関係についてはグリムの法則 (grimms_law) を参照).現代英語で「疑いの2」を示す語例を挙げてみると,

doubt, doubtable, doubtful, doubting, doubtingly, dubiety, dubious, dubitate, dubitation, dubitative, indubitably

など,見事にすべて /d/ で始まるイタリック系借用語です.このなかに dubious のように綴字 <b> を普通に /b/ と発音するケースと,doubt のように <b> を発音しないケース(いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling))が混在しているのも英語史的にはおもしろい話題です (cf. 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])).

このようにゲルマン系の古英語単語が中英語期以降にイタリック系の借用語に置き換えられたというのは,英語史上はありふれた現象です.しかし,今回のケースがおもしろいのは,単発での置き換えではなく,関連語がこぞって置き換えられたという点です.語彙論的にはたいへん興味深い現象だと考えています (cf. 「#648. 古英語の語彙と廃語」 ([2011-02-04-1])).

こうして現代英語では "two" 系列で「疑いの2」を表わす語はほとんど見られなくなったのですが,最後に1つだけ,その心を受け継ぐ表現として be in/of two minds about sb/sth (= to be unable to decide what you think about sb/sth, or whether to do sth or not) を紹介しておきましょう.例文として I was in two minds about the book. (= I didn't know if I liked it or not) など.

2021-02-02 Tue

■ #4299. Trier の「意味の場」の理論的限界 [semantics][semantic_field][prototype][cognitive_linguistics]

「#4293. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (1)」 ([2021-01-27-1]),「#4294. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (2)」 ([2021-01-28-1]) で Trier の「意味の場」について紹介してきた.後者の記事の最後で,Trier の構造主義的な「場の理論」があまりに理想主義的であり,現実の語彙にきれいに適用できるものではないという評価に触れた.

実際,後に展開した意味論の成分分析 (componential analysis) は,Trier の「意味の場」が現実離れした概念であることを示した.語の意味とは,確かに構造的な側面もあるが,それ以外にも多様な側面をもっているのだ.

Trier の理論的限界を指摘する評価を,『新英語学辞典』の field の項より引用したい (434) .

場の内部構造に関しては,初期の頃は,Trier の有名な「モザイク模様」のたとえにも見られるように,ある決まった概念分野を幾つかの語が隙間もなく,また重なりもなく完全に覆っているといった理想像が描かれていた.このようなイメジは,後に Trier 自身をも含めて放棄され,代わって,場を構成する個々の語はその意味の周辺部では他の語の意味範囲との重複や交差があり,一つの場自体の境界も明確な線としてではなく,他の隣接する場への緩やかな移行という形で受け取られるようになった.また,語の意味はそれを場の中に位置づけることによってのみわかるという強い形での主張や,場からある語が失われたり,ある語がそこへ新しく入ってきた場合,その場に属するすべての語がその影響を受けるというような考え方も現在ではやや理想的にすぎるとされている.さらに,場はその術語から想像されがちなように平板的な構造を有している場合のみとは限らず,例えば親族用語などに照らしても明らかなように,幾つかの対立の次元に基づいて多元的な構造を有しているという点についても意見の一致が得られているようである.意味の成分分析 (COMPONENTIAL ANALYSIS) の研究が進むにつれて,その観点から伝統的な「場」の概念に新しい規定の道が開かれるものと予想される.

とはいえ,Trier に端を発する構造言語学的な語彙・意味の分析は,英語史や英語学の入門書・入門講義ではまだまだ取り上げられることも多いのではないだろうか.図式的できれいに説明できるので,手放しがたいものと思われる.しかし,現代の意味論,とりわけ認知意味論では,むしろ意味の区画は整然としていないことを前提とする prototype の見方が主流であり,Trier 流のガチガチの構造主義的意味論は肩身が狭い.したがって,現代的にいえば,Trier の「意味の場」の理論的限界は明らかだろう.

それでも,言語学史的にみれば,いきなりファジーな prototype を持ち出されるよりは,ガチガチの構造主義的な「意味の場」のほうが,ずっと分かりやすかったのも事実である.まずきっちりした区画が前提としてあり,その後,現実はもっとファジーなものなのだと再解釈を促される,という順序で教えられたほうが,よほど理解しやすいのである.やはり,Trier の「意味の場」は大きな学史的な意義を有すると思う.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2021-01-29 Fri

■ #4295. Porzig の「意味の場」 [semantics][semantic_field][collocation][cognitive_linguistics][terminology]

一昨日と昨日の記事「#4292. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (1)」 ([2021-01-27-1]) と「#4293. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (2)」 ([2021-01-28-1]) では,Trier の「意味の場」 (semantic_field) の学史的背景をみた.今回は,Trier と同じ時代にかなり異なる種類の「意味の場」を提起した Porzig に注目してみたい.参照する論文は昨日と同じ Öhman である.

Trier の「意味の場」が paradigmatic な視点からのものであるのに対し,Porzig の「意味の場」は syntagmatic である.現代の術語でいえば語の共起 (collocation),あるいは共起制限の発想に近い.また,Trier は「意味の場」を論じるのに名詞を重視するが,Porzig は動詞や形容詞などの述語的な語彙を重視する.

The field concept of Porzig is of quite a different type than Trier's. Porzig finds certain "essential semantic relationships" between verbs and nouns or between adjectives and nouns. 'To go' presupposes 'the feet', 'to grasp' presupposes 'the hand', and 'blond' (in German and English) presupposes 'the hair'. These relationships form the basic articulations of the meaning system and therefore Porzig calls them "elementary semantic fields" (elementare Bedeutungsfelder). The nucleus of such a semantic field can only consist of a verb or an adjective, because these classes of words have a predicative function and are therefore less ambiguous than nouns. One can grasp with the hand only, but one can do many things with the hand. (129)

両者のもう1つの大きな違いは,Trier の「意味の場」が最終的には意味や語彙の全体を覆う大構造を前提としているのに対して,Porzig のそれは基本的で具体的な場に主たる関心があるという点だ.後者には現代の認知意味論的な風味も感じられる.

Trier protests against Porzig's use of the term "field" in this new sense. Trier based his theory on the entire vocabulary, dividing it into large field units, and subdividing these until he reached the smallest entities---single words. Porzig's field, on the other hand, is conceived as primitive concrete situations linguistically designated. By means of it the speech community succeeds in grasping higher and more abstract spheres.

現在の言語学でも「意味の場」の概念・用語は,かなり緩いものとして用いられているように見受けられる.この緩さの背景を理解するのに学史を振り返ってみることも重要だと,今回感じた.

・ Öhman, Suzanne. "Theories of 'the Linguistic Field'." Word 9 (1953): 123--34.

2021-01-28 Thu

■ #4294. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (2) [history_of_linguistics][semantics][semantic_field][saussure][terminology]

昨日の記事に引き続き,Trier に帰せられる「意味の場」について.院生に教えてもらった Öhman による関連する論文を読んだが,言語の「場」 (Feld, or field) を巡る学史が要領よくまとまっていて勉強になった.

Humboldt に端を発し,20世紀前半の Ipsen, Trier, Jolles, Porzig へとつながるドイツを中心とした言語学界において,様々な「場」の捉え方が提案されることになった.その背景には,ゲシュタルト心理学の影響があるという (Öhman 124) .語彙や意味も個々の項を原子的に眺めているだけでは不十分であり,項の集団を全体としてとらえる視点が必要であるとされた.言い換えれば,個々の項も構造のなかで理解する必要があるということであり,これはまさにソシュールの創始した構造主義の言語観にほかならない.

ただ,一口に「場」といっても,Ipsen, Trier, Porzig の「場」の捉え方はそれぞれ異なっている.Öhman 論文では各々の解説と評価がなされているが,ここでは現代に至るまで強い影響力を持ち続けている Trier の「意味の場」理論に注目したい.

現代では「意味の場」 (semantic_field) は「語彙の場」 (lexical field) とほぼ同義で用いられており,若干の力点の置き方の違いを除けば,明確に区別されていないように見受けられる.しかし,Trier は,両者は互いに関係するものの,2つの異なる「場」であると考えていた.

Trier investigates language as ergon or, in the Saussurean terminology, as langue rather than parole. His (sic) distinguishes conceptual and lexical fields. The conceptual field exists independently of, or at least beside, the lexical fields. The lexical field is formed by a word and its conceptual cognates and corresponds to the entirety of the conceptual field. The latter is divided into parts by the word mosaic (Wortdecke) of the lexical field. A word alone has not meaning but acquires one only through the opposition between it and neighboring words in the pattern. For instance, in the grading of examination results as excellent, good, fair, poor, very poor, the word poor acquires a meaning only when one knows that the scale of grading consists of five degrees and that poor lies in the lower half between fair and very poor. (Öhman 126--27)

また,Trier は,いずれの場についても,複数の場が集まって,より大きな場を作り上げ,最終的には当該言語が表わす意味や語彙の総体にたどり着くという,壮大な場の体系を考えていた.

The linguistic field, Trier stresses, is no isolated sphere in the vocabulary, even if this at first appears to be the case. Just as sections of a lexical field border on one another and form a whole, corresponding to the conceptual field, so do the lexical as well as the conceptual fields, according to Trier's theory, join together to form in turn fields of higher orders, until finally the entire vocabulary is included. The fields of lower order "articulate" (ergliedern sich) to form those of higher order, while the fields of higher order "resolve" (gliedern sich aus) into those of lower order. In treating his field as a closed unit, Trier uses a working hypothesis which is necessary to make the analysis at all possible. (Öhman 127)

いかにも構造主義的な言語観ではある.しかし,後の意味論研究が明らかにしてきたように,実際の意味にせよ語彙にせよ,水も漏らさぬ理想的な場の体系を作っているわけではなく,むしろ重なり合い,動的でもある複雑な体系なのだ.その点では,Trier の意味の場の理論も,時代による限界があったと言わざるを得ない.とはいえ,意味論の学史上,重要な転機の1つであったとは評価できるだろう.

・ Öhman, Suzanne. "Theories of 'the Linguistic Field'." Word 9 (1953): 123--34.

2021-01-27 Wed

■ #4293. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (1) [history_of_linguistics][semantics][semantic_field][terminology]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) に発する構造言語学の流れのなかで,語彙意味論の領域で「場」 (Feld, or field) の概念を確立したのはドイツの文献学者 Jost Trier (1894--1970) である.1931年の Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes: Die Geschichte eines sprachlichen Feldes (Heidelberg: Carl Winter) により「場」,特に「語場」の理論 (Wortfeldtheorie) を創唱した.

Trier は「意味の場」 (Bedeutungsfeld, or semantic_field) の理論の確立者として言及されることもあるが,正確にいえば,この用語は先立つ Ipsen のものである.Ipsen, Porzig, Weisgerber と Trier とが,時代の趨勢の中で協働して「場」の概念を言語学に広めていったと言えばよいだろうか.

「言語の場」 (sprachliche Felder) とは一般的な用語であり,その下位区分に Wordfelder (さらにその下に morphologische Felder と syntagmatische Felder)と Gedankenfelder (さらにその下に Begriffsfelder と Kontextfelder)がある.これらは「特定の相互関係によって結びつき,一定のまとまりをなすような語の集合を指し,ある言語の語彙はこのような集合の階層組織として成立していると見なされる」と解説される(山中ほか,p. 24).

「意味の場」をはじめとした「場」の概念を持ち込むことによって Trier らが生み出した功績は,語の意味や意味変化の分析において,個々の語に注目するのではなく,語集合である「場」を単位とする分析の基盤を提供したことにある.今となっては珍しくもない,何らかの分類による「語群」単位によって意味を研究するという方法論が初めて体系化されたのだった.この発想に依拠して,ある単語の意味変化というものが,その単語だけの問題としてではなく,関連する語群が構成する「場」の編成替え (Umgliederung der Wortfelder) の問題として扱えるようになったのだ.新たに考察すべき「単位」が設定されたという点で,学史上の意義を有する.

語彙のなかの閉じたサブセットとしての「意味の場」は,範囲が限定されているだけに研究しやすいともいえる.一方,それがいかなる一般性を示し得るのか,という問題もあることは指摘しておきたい.

・ 山中 桂一,原口 庄輔,今西 典子 (編) 『意味論』 研究社英語学文献解題 第7巻.研究社.2005年.

2018-12-08 Sat

■ #3512. 認識動詞の種類と頻度の通時的変化 [frequency][verb][comment_clause][semantic_field]

秋元 (162) より「中英語から現代英語における認識動詞の種類と頻度」の表を掲げよう.表中 (p) は "personal",(i) は "impersonal" の用法を示す.なお,この表は「各時代で扱われた動詞を頻度順におおざっぱに示したもの」とのことである.

| 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th |

| knowe | suppose | know | know | think | think | think |

| witen | trust | think | think | believe | suppose | know |

| thinke (p) | trow | trow | find suppose | know | suppose | |

| seme | understand | trust/wot | believe | know | believe | believe |

| wene | wot | believe | suppose | guess | guess | guess |

| trowe | hope | wene | fancy | |||

| thinke (i) | know | suppose | guess | |||

| understonde | deme/think/wene | guess | trust | |||

| deme | deme | |||||

| mene | doubt | |||||

| trust | believe | |||||

| hope | guess | |||||

| gessen | ||||||

| leve | ||||||

| undertake | ||||||

| suppose | ||||||

| beleven |

通時的な傾向としては,次の点が認められる(秋元,p. 162--63).

1. think と know が一貫して多く使われている.

2. suppose は15世紀には最も多く使われたが,その後再び18世紀以降に多くなっていった.

3. believe は中英語 (Chaucer),15世紀にはほとんど使われなかったが,17世紀以降多く使われるようになった.

4. guess は一貫してそれほど多くはない.

5. witen, wene, wot は17世紀ごろを境に使われなくなった.

6. trowe も17世紀ごろを境に使われなくなった.またこの動詞はほとんど as ? の形で使われた.

7. 表にははっきりとは表れていないが,fancy は現代英語では使われなくなった.

秋元 (170) は,これらの動詞の通時的な盛衰を,意味場 (semantic_field) を巡る競合と位置づけている.

witan, wene の衰退は think の増大が関係し,また know の増大の結果でもあると考えられる.Fancy は17世紀ごろからしばらく使われていたが,20世紀に入ると,epistemic phrase として使われなくなったのは,imagine などの動詞に追いやられたり,あるいはその語自身が他の用法(fancy restaurant のような名詞,形容詞的用法)を発達させたからであると考えられる.逆に競合関係が保たれているのは,語同士がいわば棲み分けを行っており,そのバランスの上に機能しているからだと考えられる.Think, believe, suppose, know, guess の comment cl はそのような棲み分けられた状態において機能しているからであろう.

認識動詞という高頻度の形式だけをとっても,通時的に種類や頻度を追ってみることで,意味の場の競合というダイナミックな現象が観察されることに感心した.

・ 秋元 実治 「第8章 Comment clause のまとめ」『Comment Clause の史的研究 ――その機能と発達――』秋元 実治(編) 英潮社フェニックス,2010年.161--72頁.

2017-01-06 Fri

■ #2811. 部分語と全体語 [hyponymy][meronymy][lexicology][semantics][semantic_field][terminology]

「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1]) や「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1]) でみた概念階層 (conceptual hierarchy) あるいは包摂関係 (hyponymy) においては,例えば「家具」という上位語 (hypernym) の配下に「机」という下位語 (hyponym) があり,さらにその「机」が上位語となって,その下に「勉強机」や「作業机」という下位語が位置づけられる.ここでは,包摂という関係に基づいて,全体が階層構造をなしているのが特徴的である.

このような hyponymy と類似しているが区別すべき語彙的関係として,meronymy (部分と全体の関係)と呼ばれるものがある.例えば,「車輪」と「自転車」は部分と全体の関係にあり,「車輪」は「自転車」の meronym (部分語),「自転車」は「車輪」の holonym (全体語)と称される.meronymy においても hyponymy の場合と同様に,その関係は相対的なものであり,例えば「車輪」は「自転車」にとっては meronym だが,車輪を構成する「輻(スポーク)」にとっては holonym である.Cruse (105--06) からの meronymy の説明を示そう.

meronymy This is the 'part-whole' relation, exemplified by finger: hand, nose: face, spoke: wheel, blade: knife, harddisk: computer, page: book, and so on. The word referring to the part is called the 'meronym' and the word referring to the whole is called the 'holonym'. The names of sister parts of the same whole is called 'co-meronyms'. Notice that this is a relational notion: a word may be a meronym in relation to a second word, but a holonym in relation to a third. Thus finger is a meronym of hand, but a holonym of knuckle and fingernail. (Meronymy must not be confused with by hyponymy, although some of their properties are similar: for instance, both involve a type of 'inclusion', co-meronyms and co-taxonyms have a mutually exclusive relation, and both are important in lexical hierarchies. However, they are distinct: a dog is a kind of animal, but not a part of an animal; a finger is a part of a hand, but not a kind of hand.

meronymy と hyponymy は,いずれも「包摂」と「階層構造」を示す点で共通しているが,上の説明の最後にあるように,前者は part,後者は kind に対応するものであるという差異が確認される.また,meronymy では,部分と全体が互いにどのくらい必須であるかについて,hyponymy の場合よりも基準が明確でないことが多い.「顔」と「目」の関係はほぼ必須と考えられるが,「シャツ」と「襟」,「家」と「地下室」はどうだろうか.

さらに,hyponymy と meronymy は移行性 (transitivity) の点でも異なる振る舞いを示す.hyponymy では移行性が確保されているが,meronymy では必ずしもそうではない.例えば,「手」と「指」と「爪」は互いに meronymy の関係にあり,「手には指がある」と言えるだけでなく,「手には爪がある」とも言えるので,この関係は transitive とみなせる.しかし,「部屋」と「窓」と「窓ガラス」は互いに meronymy の関係にあるが,「部屋に窓がある」とは言えても「部屋に窓ガラスがある」とは言えないので,transitive ではない.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2015-01-28 Wed

■ #2102. 英語史における意味の拡大と縮小の例 [semantic_change][semantics][hyponymy][semantic_field][lexicology]

「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]) で意味の一般化 (generalization) と特殊化 (specialization) について触れた.別の言い方をすれば,意味の拡大 (widening) と縮小 (narrowing) である.英語史からの意味の伸縮の例が一覧できると便利だと思っていたところ,Williams にいろいろと挙げられていたので掲載しよう.

まず,縮小の例から (Williams 171--73) .かっこ内に挙げた意味(の推移)は,縮小を起こす前段階のより広い意味である.現在の主要な語義と比較されたい.

accident (an event)

accost (come alongside in a boat > to approach anyone)

addict (someone who devotes himself to anything)

admonish (advise)

affection (the act of being affected > any affection of the mind)

argue (make clear)

arrest (stop)

artillery (any large implement of war)

carp (talk)

censure (judge)

condemn (pass sentence)

corn (any grain)

cunning (knowledge, skill)

damn (pass sentence)

deer (any animal)

denizen (a citizen of a country or city)

deserts (whatever one deserves, good or bad)

disease (discomfort)

doom (judge)

ecstasy (beside oneself with any strong emotion: fear, joy, pain)

effigy (any likeness)

erotic (relating to love)

esteem (put a value on, good or bad)

fame (report, rumor)

fiend (the enemy)

filth (dirt)

fortune (chance)

fowl (any bird)

ghost (spirit)

grumble (murmur, make low sounds)

hound (any dog)

immoral (not customary)

leer (look obliquely out of the side of the eye)

liquor (liquid)

lust (desire in general)

manure (v., hold land > to cultivate land)

meat (food)

molest (trouble or annoy)

odor (anything perceptible to the sense of smell)

orgy (secret observances)

peculiar (belonging to or characteristic of an individual)

pill (any medicinal ball)

praise (from (ap)praise: set a value on, good or bad)

predicament (any situation)

proposition (a statement set forth for discussion)

reek (smoke from burning matter > produce any vapor)

retaliate (repay for anything)

sanctimonious (holy, sacred)

scheme (horoscope > diagram > plan)

seduce (persuade someone to desert his duty)

shroud (an article of clothing)

smirk (smile)

smug (trim neat)

starve (die)

stink (any odor)

stool (a chair)

success (any outcome)

suggestive (that which suggests something)

syndicate (a group of civil authorities > any group of businessmen pursuing a common commercial activity)

thank (from the general word for think)

vice (a flaw)

次に,拡大の例 (Williams 175--77) を挙げる.

allude (mock)

aroma (the smell of spices)

aunt (father's sister)

barn (a store for barley)

bend (bring a bow into tension with a bow string)

bird (young of the family avis)

box (a small container made of boxwood)

butcher (one who slaughters goats)

carry (transport by cart)

chicken (a young hen or rooster)

deplore (weep for)

detest (condemn, curse)

dirt (excrement)

divest (remove one's clothes)

elope (run away from one's husband)

fact (a thing done)

frantic (madness)

frenzy (wild delirium)

gang (a set of tools laid out for use > a group of workmen/slaves)

go (walk)

harvest (reap ripened grain)

holiday (a holy day)

journey (a day > a day's trip or day's work)

magic (the knowledge and skill of the Magi)

manner (the mode of handling something by hand)

mess (a meal set out for a group of four)

mind (memory > thought, purpose, intention)

mystery (divine revealed knowledge)

oil (olive oil)

ordeal (trial by torture)

pen (a feather for writing)

picture (a painted likeness)

picture (a painting or drawing)

plant (a young slip or cutting)

sail (cross water propelled by the wind)

sail (travel on water)

sanctuary (a holy place)

scent (animal odor for tracking)

silly (deserving of pity > frail > simple, ignorant > feeble minded)

slogan (the battle cry of Scottish clans)

start (move suddenly)

stop (fill or plug up > prevent passage by stopping up > prevent the movement of a person)

surly (sir-ly, that behavior which characterizes a "Sir")

uncle (mother's brother)

ここに挙げた事例数からも推測されるように,意味の拡大と縮小の例を比較すると,縮小の例のほうが一般的に多いもののようだ.その理由は定かではないが,時代とともにあらゆるものが分化していく速度のほうが,それら断片を総合しようとする人間の営為よりも勝っているからかもしれない.概念階層 (cf. 「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1])) の観点からみれば,下位語 (hyponyms) を作り出し,枝を下へ下へ伸ばしていくことは半ば自動的に進むが,新たな上位語 (hypernyms) を作り出す統合の作業には労力が要る.学問も,ひたすら細分化していきこそすれ,総合の機会は少ない・・・.Williams (177) は,次のような見解を述べている.

It is harder to find a pattern for widening than it is for narrowing. It is not entirely certain, but meanings seem to widen somewhat less frequently than they narrow. As a culture becomes more diversified and more complex with more areas of knowledge and activity, those areas require a vocabulary. Because every language has a finite number of words and because speakers are not inclined to coin completely new forms for new concepts, the simplest way to deal with new areas of knowledge is to use the current vocabulary. Borrowing, derivation, compounding, and so on operate here. But perhaps even more frequent is narrowing.

But on the other hand it can also be difficult to talk about the most ordinary activities of daily life as they diversify. Once it becomes possible to drive (drive originally meaning to force an animal along), or ride (ride originally meaning to go on horseback), or walk (originally meaning to travel about in public), then talking about getting some place without specifying how becomes difficult. The word go, originally meaning to walk, generalized so that an English speaker can now say I am going to town this morning without having to specify how he gets there. Carry generalized from transporting specifically in a conveyance of some sort to transporting by bearing up in general: The wind carried the seed, and so on.

上掲の一覧には,広い意味と狭い意味が完全に推移 (shift) しきった例ばかりではなく,古いほうの語義も残存し,新旧が並存している pill や sanctuary などの例も少なくない.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

2014-09-17 Wed

■ #1969. 語の意味の成分分析の問題点 [componential_analysis][semantics][semantic_field][pragmatics][cognitive_linguistics][prototype]

昨日の記事「#1968. 語の意味の成分分析」 ([2014-09-16-1]) で導入した componential_analysis には,語彙的関係や統語的・形態的な選択制限をスマートかつ経済的に記述できるという利点があるが,理論的には問題も多い.以下,厳しい批判を加えている Bolinger に主として依拠しながら,問題点を挙げる.

(1) 理想的な成分分析が可能な意味場は限られており,大部分の語彙にはうまく適用できないのではないかという疑問がある.昨日の bachelor, spinster, woman, wife などに関する意味場において相互の概念的関係を表現するには,[MALE], [FEMALE], [UNMARRIED], [MARRIED] (より経済的には [±MALE], [±MARRIED])など比較的少数の成分を用いれば済む.同様に,親族名称 (kinship terms) など閉じられた意味場では,一般に効力を発揮するだろう.しかし,たいていの意味場はもっと開かれているし,そのなかの語彙関係を少数の成分で(否,実際には多数の成分をもってしても)的確に分析するのは極めて困難である.例えば,bird の意味場において,sparrow, penguin, ostrich は,それぞれどのように成分分析すれば互いの関係をスマートに示せるだろうか.上位語の bird に [+CAN FLY] を認めるならば,下位語の penguin はその成分をキャンセルして [-CAN FLY] としなければならないだろう.また,別の下位語 ostrich のために [±CAN RUN FAST] などという成分を認めるべきかなどという問題も生じるかもしれない.

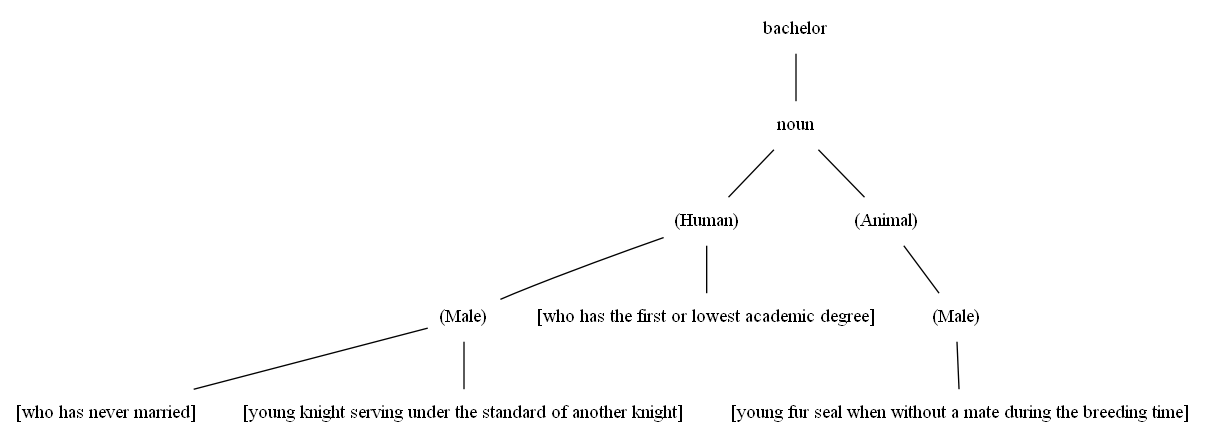

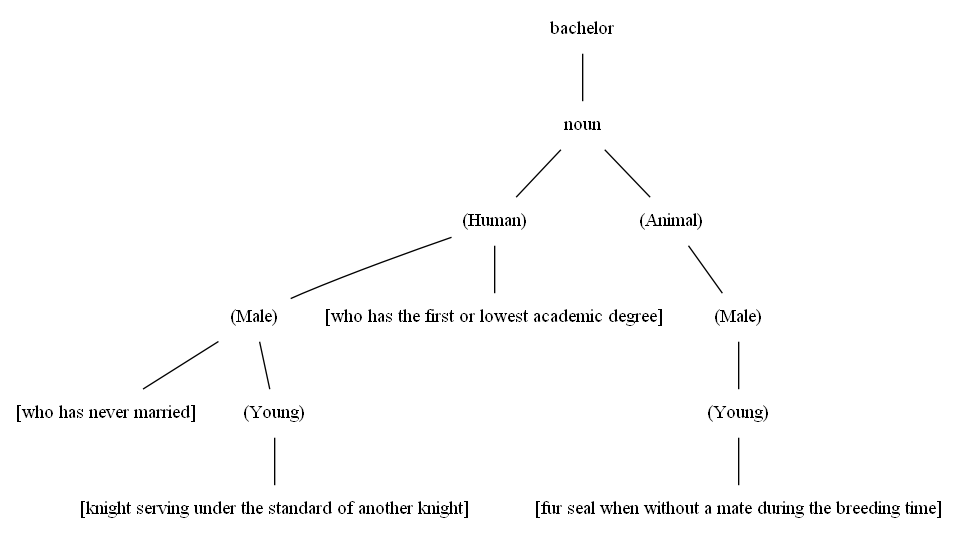

(2) 1つの語の多義をどのように表現するかという問題がある.bachelor には「独身男子」のほかにも,「若い騎士」「学士」「相手のいないオットセイ」の語義もある.これらを統一的に記述する方法はあるだろうか.Bolinger (557) は,Katz and Fodor の分析を引いて示している.

Katz and Fodor は,(Human), (Animal) などのかっこ付きで示される意味成分を "marker" と呼び,[who has never married] などの角かっこ付きで示される,その語義に固有の意味成分を "distinguisher" と呼んで区別した(distinguisher は,固有で特異であるとしてそれ以上分析することのできない要素とされているので,結局のところ,成分分析で押し切ることはできないことを認めてしまっていることになる!).しかし,どのレベルまでが marker で,どのレベルからが distinguisher かについて客観的に定めることは難しい.例えば,「若い騎士」と「相手のいないオットセイ」は,ともに「若い」という意味成分を共有していると考えられるので,(Young) という marker をくくり出すことも可能である.実際,Katz and Fodor は次のような成分分析を新提案として出している (Bolinger 559) .

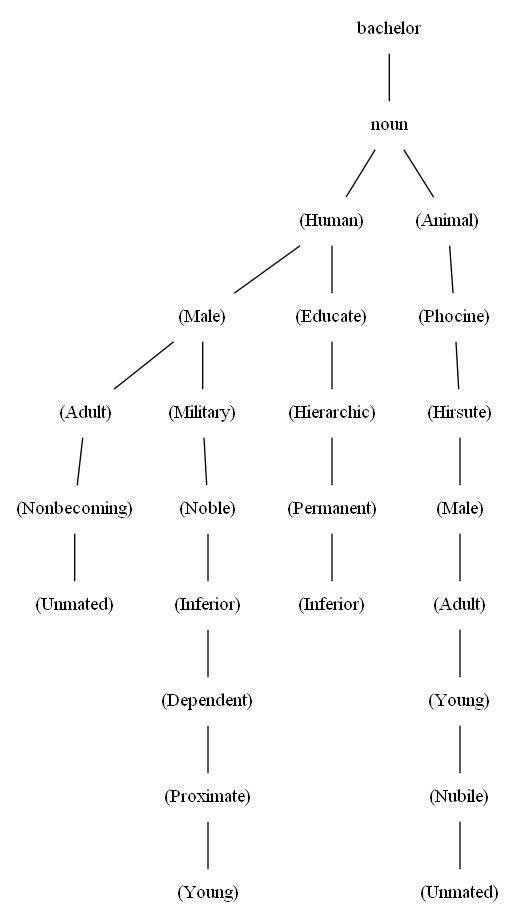

だが,そうなると,どこまでも marker を増やしていき,distinguisher を下へ下へと追いやることも可能となってくる.例えば,「若い騎士」と「学士」はそれぞれ騎士制度と学位制度のなかで「低い階位」の意味成分を共有しているので,(Hierarchic), (Inferior) などの marker を設定することができるともいえる.半ば強引に marker を増やしていくと,例えば Bolinger (563) が批判混じりに示しているように,次のようなばかげた分析が可能となってくる.

distinguisher の領分を広げれば成分分析の手法そのものの価値が問われるし,marker を増やしていけば,このようにばかげた結果になってしまう.

(3) "Henry became a bachelor in 1965." という文の bachelor の語義は「学士」以外にはありえないことを,話者は知っている.「(一度も結婚したことのない)独身男子」になる(ステータスを変える)ことはできないし,1965年には騎士制度はなかったし,Henry は人間だから,他の語義は自動的に排除される.しかし,とりわけ1965年に騎士制度はなかったという百科事典的な知識は,意味成分として埋め込むことは不適当のように思われる.semantics と pragmatics の境目,辞書的知識と百科事典的知識の境目という問題になってくるが,Katz and Fodor など成分分析を支持する生成意味論者はこの問題に正面から取り組んでいない.

(4) 成分分析では,成分の有無,プラスかマイナスかという二項対立を基盤にしており,程度,連続体,中心と周辺,プロトタイプ (prototype) といった概念を取り込むことができない.また,成分分析はあくまで静的な分析なので,比喩など意味生成の動的な過程を扱うことができない.(それなのに,Katz and Fodor は「生成」意味論を標榜することができるのか?)

上記の問題点は,新しく登場した認知意味論によって解決の糸口を与えられてゆく.とはいえ,成分分析のもつ記述のスマートさと経済性は,大きな魅力であり続けている.語の意味のすべてを成分の束として表現することは困難だとしても,特定の意味場において関連する語彙との異同関係を明示するという目的においては,威力を発揮する分析であることは間違いない.

・ Bolinger, D. "The Atomization of Meaning." Language 41 (1965): 555--73.

2014-09-15 Mon

■ #1967. 料理に関するフランス借用語 [loan_word][french][lexicology][norman_conquest][semantic_field][recipe]

昨日の記事「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1]) で,英語の料理や飲食物に関する語彙には,歴史的にフランス借用語が幅を利かせてきたことを確認した.その背景にあるのは,疑いなく1066年のノルマン・コンクェエストである.それ以降,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) で典型的に知られているように,アングロサクソン系の大多数の庶民は家畜の世話に追われ,フランス系の上流階級はフランスの料理に舌鼓を打った.イングランドにおいてフランス料理は,単においしいだけでなく,権威や洗練の象徴として社会的な含意をもっていた.

動物とその肉料理に関する sheep / mutton; ox / beef; pig / pork, bacon, gammon; calf / veal; boar / brawn; fowl / poultry の英仏語彙の対立はよく知られているが,ほかにもフランス借用語が料理に関する意味場を広く占めている証拠はたくさんある.昨日の記事で引用した Hughes は,"The sociology of food" (117--20) と題する節で,興味深い事例を列挙している.

まず,動物の可食部位で上質な部位と下等な部位とで呼び名が異なるという事実がある.haunch, joint, cutlet はフランス語だが,brains, tongue, shank は英語だ.ある程度豪華な食事を表わす dinner, supper, banquet はフランス語だが,質素な breakfast は英語だ(なお,lunch は16世紀末に初出し,昼食の意では19世紀から).火を通す調理法は「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1]) の COOK の配下に挙げた boil, broil, roast, grill, fry など多くの動詞がフランス語だ.スープ,デザート,調味料など風味の素材も然り (ex. soup, potage, sauce, dessert, mustard, cream, ginger, liquorice, flan, pasty, claret, biscuit) .アングロ・サクソンの食文化のひもじさが悲しいほどだ.

中世のご馳走を用意する係の名前にもフランス語が目立つ.steward (給仕長)こそ英語だが(sty + ward で「豚小屋世話人」というのが皮肉),marshal (接待係),sewer (配膳方),pantler (食料貯蔵室管理人),butler (執事)はフランス語である.下働きの scullion (皿洗い男),blackguard (召使い),pot-boy (ボーイ)はいずれも英語である.

最後に,15世紀のレシピの英文を覗いてみよう.Hughes (118) からの再引用だが,イタリック体の語がフランス借用語である.いかに料理の意味場がフランス語かぶれしているかが分かるだろう.

Oystres in grauey

Take almondes, and blanche hem, and grinde hem and drawe þorgh a streynour with wyne, and with goode fressh broth into gode mylke, and sette hit on þe fire and lete boyle; and cast therto Maces, clowes, Sugur, pouder of Ginger, and faire parboyled oynons mynced; And þen take faire oystres, and parboile hem togidre in faire water; And then caste hem ther-to, And let hem boyle togidre til þey ben ynowe; and serve hem forth for gode potage.

いかにもフランス語かぶれしている.しかし,かぶれていなかったら,今でさえ評価されることの少ないイングランドの食事情は,さらに貧しいものとなったに違いない.人たるもの,食の分野において purism の議論はあり得ない.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-09-10 Wed

■ #1962. 概念階層 [lexicology][semantics][hyponymy][terminology][semantic_field][cognitive_linguistics]

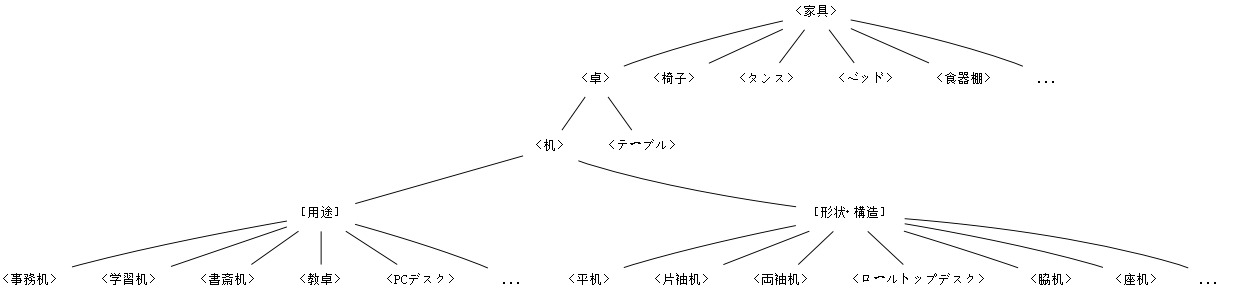

昨日の記事「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1]) で,概念階層 (conceptual hierarchy) あるいは包摂関係 (hyponymy) という術語を出した.後者の包摂関係は語彙的な関係を念頭においた見方であり,「家具」と「いす」の例で考えれば,「家具」は「いす」の上位語 (hypernym) であるといわれ,「いす」は「家具」の下位語 (hyponym) であるといわれる.一方,前者の概念階層は概念間の関係を念頭においた見方であり,上位と下位の関係が幾重にも広がり,巨大なネットワークが展開されているととらえる.

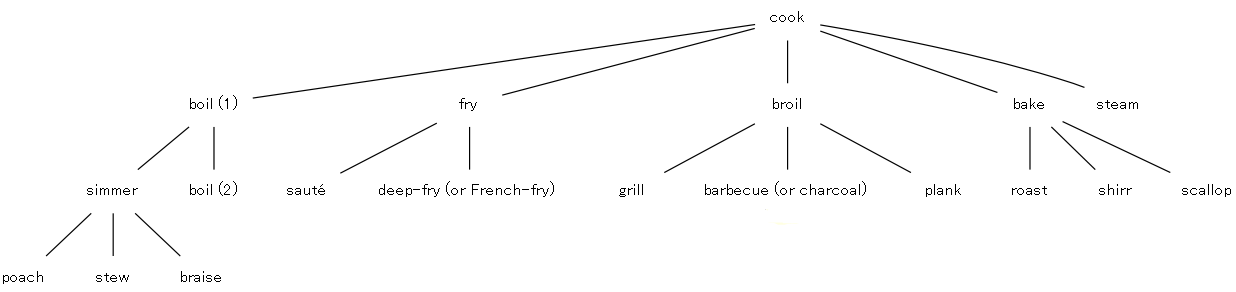

概念階層を理解するは,具体的にある意味場 (semantic_field) を取り上げ,関係を図示してみるのがよい.生物学における界 (kingdom),門 (phylum or division),綱 (class),目 (order),科 (family),属 (genus),種 (species) の分類図はよく知られた概念階層であるし,比較言語学の系統図 (family_tree) もその一種である.以下では中野 (17) に挙げられている日本語「家具」の意味場における概念階層と,英語 COOK(動詞)の意味場における概念階層を示す.

「家具」について[用途]と[形状・構造]というノードがあるが,これはそれ以下の分類が視点に基づいたものであることを示す.意味場に応じてあり得る視点も変わるだろうし,個人によっても異なる可能性があるので,上の図は1つのモデルと考えたい.

すぐに気づくように,概念階層は語彙学習にも役立つ.上記の COOK は動詞の例だが,FURNITURE, FRUIT, VEHICLE, WEAPON, VEGETABLE, TOOL, BIRD, SPORT, TOY, CLOTHING などの名詞の概念階層を描いてみると勉強になりそうだ.

・ 中野 弘三(編)『意味論』 朝倉書店,2012年.

2014-09-09 Tue

■ #1961. 基本レベル範疇 [lexicology][semantics][cognitive_linguistics][prototype][glottochronology][basic_english][hyponymy][terminology][semantic_field]

昨日の記事「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1]) の最後で,「語彙階層は,基本性,日常性,文体的威信の低さ,頻度,意味・用法の広さといった諸相と相関関係にある」と述べた.言語学では,しばしば「基本的な語彙」が話題になるが,何をもって基本的とするかについては様々な立場がある.直感的には,基本的な語彙とは,日常的に用いられ,高頻度で,子供にも早期に習得される語彙であると済ませることもできそうだし,確かにそれで大きく外れていないと思う.しかし,どこまでを基本語彙と認めるかという問題や,個別言語ごとに異なるものなのか,あるいは通言語的にある程度は普遍的なものなのかという問題もあり,易しいようで難しいテーマである.例えば,言語学史的には「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) を提唱した Swadesh の綴字した基礎語彙に対して,猛烈な批判が加えられたという事例もあったし,実用的な目的で唱えられた Basic English (cf. 「#960. Basic English」 ([2011-12-13-1]),「#1705. Basic English で書かれたお話し」 ([2013-12-27-1])) とその基本語彙についても,疑念の目が向けられたことがあった.

基本的な語彙ということでもう1つ想起されるのは,認知意味論でしばしば取り上げられる基本レベル範疇 (Basic Level Category) である.語彙的な関係の1つに,概念階層 (conceptual hierarchy) あるいは包摂関係 (hyponymy) というものがある.例えば,「家具」という意味場 (semantic_field) を考えてみる.「家具」という包括的なカテゴリーの下に「いす」や「机」のカテゴリーがあり,それぞれの下に「肘掛けいす」「デッキチェア」や「勉強机」「パソコンデスク」などがある.さらに上にも下にも,そして横にもこのような語彙関係が広がっており,「家具」の意味場に巨大な語彙ネットワークが展開しているというのが,意味論や語彙論の考え方だ.ここで「家具」「いす」「肘掛けいす」という3段階の包摂関係について注目すると,最も普通のレベルは真ん中の「いす」と考えられる.「ちょっと疲れたから,いすに座りたいな」は普通だが,「家具に座りたいな」は抽象的で粗すぎるし,「肘掛けいすに座りたいな」は通常の文脈では不自然に細かすぎる.「いす」というレベルが,抽象的すぎず一般的すぎず,ちょうどよいレベルという感覚がある.ここでは,「いす」が Basic Level Category を形成しているといわれる.

では,この Basic Level Category は何によって決まるのだろうか.Taylor (52) は,プロトタイプ理論の権威 Rosch に依拠しながら,次のような機能主義的な説明を支持している.

Rosch argues that it is the basic level categories that most fully exploit the real-world correlation of attributes. Basic level terms cut up reality into maximally informative categories. The basic level, therefore, is the level in a categorization hierarchy at which the 'best' categories can emerge. More precisely, Rosch hypothesizes that basic level categories both

(a) maximize the number of attributes shared by members of the category;

and

(b) minimize the number of attributes shared with members of other categories.

「いす」は,その配下の様々な種類のいす,例えば「肘掛けいす」や「デッキチェア」と多くの共通の特性をもつ点で (a) にかなう.また,「いす」は,「机」や様々な種類の机,例えば「勉強机」や「パソコンデスク」と共有する特性は少ないので,(b) にかなう.これは「いす」を中心にして考えた場合だが,同じように「家具」あるいは「肘掛けいす」を中心に考えて (a) と (b) にかなうかどうかを検査してみると,いずれも「いす」ほどには両条件を満たさない.

Basic Level Category の語彙は,認知的に重要と考えられている.また,日常的に最もよく使われ,子供によって最初に習得され,大人も最も速く反応することが知られている.ある種の基本性を備えた語彙といえるだろう.

基本語彙の別の見方については,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]),「#1874. 高頻度語の語義の保守性」 ([2014-06-14-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]) の記事も参照されたい.

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2014-09-06 Sat

■ #1958. Hughes の語彙星雲 [register][semantics][lexicology][purism][semantic_field]

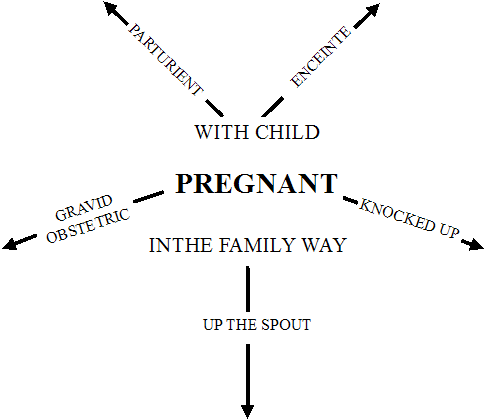

使用域 (register) による語彙と意味の広がりについて,「#611. Murray の語彙星雲」 ([2010-12-29-1]) で見た.そこで図示したように,COMMON (meaning) を中心に,LITERARY, FOREIGN, SCIENTIFIC, TECHNICAL, COLLOQUIAL, SLANG, DIALECTAL へと放射状に語彙と意味が広がっているというのが,Murray の捉え方だ.この図を具体的な語と意味で埋めてみよう.以下の図 (Hughes 5) では,「妊娠した」 (PREGNANT) という意味の場を巡って,種々の語句が然るべき位置を占めていることが示されている.

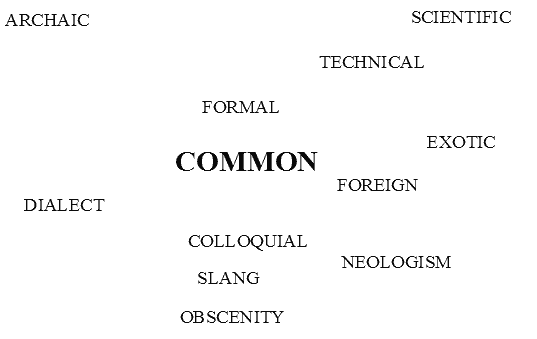

平面的に描かれがちな意味の場に使用域という次元を加え,語彙的な関係を立体的に描くことを可能とした点で,「語彙星雲」との見方は鋭い洞察だった.しかし,Hughes は語彙星雲のあり方も通時的な変化を免れることはないとし,現代英語の語彙星雲を形作るガス(使用域)は,ますます多岐に及んできていると論じた.Murray から100年たった今,別の図式が必要だと.そして,Murray の語彙星雲を次のように改良し,提示した (372) .

新しいラベルが加えられたり位置が変化したりしているが,Hughes (370--71) によれば,これは現代英語の語彙の特性を反映したものであるという.例えば,現代は借用語に対する純粋主義 (purism) が以前よりも弱まり,他言語から語彙が流入しやすくなってきたという点で,FOREIGN とは区別されるべき,取り込まれた外来要素を示すラベル EXOTIC が必要だろう(ただし,現代英語で全体的に語彙借用が減ってきていることについて,「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) を参照).また,SCIENTIFIC と TECHNICAL の語彙の増大や役割の変化に伴って,両者の位置関係についても再考が必要かもしれない.上記4ラベルが ARCHAIC とともに中心から離れた周辺に位置しているのは,これらの語彙の不透明さを反映している.さらに,現代はLITERARY というラベルの守備範囲が曖昧になってきていることから,そのラベルはなしとし,部分的に FORMAL, ARCHAIC, 場合によっては COLLOQUIAL, SLANG, OBSCENITY その他のラベルで補うのが妥当かもしれない.

この図に反映されていないものとして,他変種からの語彙がある.例えば,イギリス英語の語彙を念頭におくとき,そのなかに多く入り込んでくるようになったアメリカ英語の語彙 (americanism) やその他の変種の語彙はどのように位置づけられるだろうか.FOREIGN や EXOTIC とも違うし,伝統的な地域方言が念頭にある DIALECT とも異なる.

語彙構造も意味構造も時代とともに変化する.現代英語もその例に漏れない.現代英語でも,使用域として貼り付けるラベル,そして語彙星雲の図式が,再考を迫られている.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2011-04-14 Thu

■ #717. 同音異義衝突に関するメモ [homonymy][homonymic_clash][semantic_field]

これまで同音異義衝突 ( homonymic clash ) についていくつか記事を書いてきたので ( see homonymic_clash ) ,関連する雑多な話題を追加的にメモ.

1. [2011-04-11-1]の記事で論じたが,ある言語変化が同音異義衝突 ( homonymic clash ) によって引き起こされたと示すことは,一般に難しい.最も懐疑的な論者であれば,次のような厳しい条件を課すだろう.

(1) 同音異義衝突が生じている地域(方言)のみに,問題の言語変化が観察されなければならない.同音異義衝突が生じていない地域(方言)では,問題の言語変化が観察されてはならない.

(2) 同音異義衝突が時間的に問題の言語変化に先行していることが,明確に示されなければならない.

(3) 同音異義衝突の生じている期間は短くなければならない.換言すれば,同音異義衝突が生じた後,あまり時間をおかずに問題の言語変化によって衝突が解決されていなければならない.

(4) 同音異義衝突を起こしている2語は,同じ品詞に属し,syntagmatic 及び paradigmatic に振る舞いが似ており,かつ意味が反対,少なくとも非常に異なっていなければならない.

上記でいう「問題の言語変化」とは,衝突を起こしている片一方が廃用となったり,形態の異化を経たり,意味の異化を経たりすることを含む.

(1)?(4) の諸条件を完全に満たす例が挙げられれば,これを「同音異義衝突により誘発された言語変化」とみなすことに異論を唱える者はいないだろう.しかし,そのような例が出てくる可能性はおそらく皆無だ.現実的にはそれぞれの条件を多少緩めて,適合する例があるかどうかを探求することになる.

2. 考慮すべき点として,部分的な homonym といえる homophone と homograph についても,衝突とその結果としての言語変化は起こりうるのだろうかという問題がある(各用語については[2010-02-07-1]を参照).この場合,発音と文字のいずれかのレベルでの部分的な衝突なので,衝突を回避する動機づけは純正な homonym の場合よりもずっと弱いと考えられる.日本語では2字熟語を考えれば分かるとおり,同音異字語はまったく珍しくなく(「こうし」に対応する44の漢字の例は[2010-02-06-1]を参照),もし漢字による区別がなければ,衝突に悩む言語となっているだろう.それでも,[2010-10-18-1]で見たとおり,「好天」と「荒天」のように危うい衝突例もないではない.

3. 石橋 (397) によると,「同音異義語の一方が芳しくない意味をもつときにも生じる」.例えば,「ロバ」を意味する語として ass よりも donkey が好まれるが,これは俗語や方言で arse 「しり」と同音異義だからである.この場合,より「芳しい」意味を有する側の語が変化を受ける(頻度や使用域を減じさせる)結果になるということだろう.

4. 同音異義衝突を,衝突に至る経緯(=入力),衝突している期間,衝突後に解消に至る経緯(=出力)という動的な過程と捉え,各段階でどのようなパターンがあり得るかを具体例から探り出すことが必要なのではないか.入力としては,音声変化によるもの,借用によるもの,別の同音異義衝突の出力(この玉突きのような事例は[2011-04-10-1]で見た)によるものが考えられる.出力としては,上述のように廃用,形態の異化,意味の異化が考えられる.綴字だけを異なるものに変えたり,所属クラス(名詞の性など)を変えたりする例も言語によっては見られるようだ ( Bussmann 210 ) .

5. 衝突自体に関わるのは2語だけであっても,各語の背後には複雑な意味の場 ( semantic field ) があり,語彙と意味の体系内では様々な方向から変化を促すプレッシャーが作用している.問題の2語そのものだけでなく,関連語群全体のなかでの2語の位置づけを考慮することによって,衝突のもたらすであろう不都合を予想することができるのではないか.ここから,"potential homonymy" という概念が現われる.

. . . homonymy should be graded according to the evidence on a scale of 'more or less', and not simply of 'absent or present'. Attention has been too often focussed on actual obsolescence, while there has been neglect of the study of potential homonymy, of its effects on the frequency and semantic area of a given word, and of the relation of those effects to other words in the same semantic field. (Samuels 73)

6. 同音異義衝突については次の文献がある.

・ Malkiel, Y. "Problems in the Diachronic Differentiation of Near-Homophones." Language 55 (1979): 1--36.

・ Menner, R. J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

・ Wartburg, W. von. Einführung in die Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. 3rd rev. ed. Tübingen: Max Niemeyer, 1970.

・ Williams, E. R. The Conflict of Homonyms in English. New Haven: Yale UP, 1944.

以上.

・ 石橋 幸太郎 編 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-04-11 Mon

■ #714. 言語変化における同音異義衝突の役割をどう評価するか [homonymy][homonymic_clash][semantic_field]

昨日の記事[2011-04-10-1]で,中英語での "though" と "they" の同音異義衝突 ( homonymic clash ) を紹介した.このケースが一般に考えられている同音異義衝突と異なっており注目に値する点は,"though" と "they" とでは品詞が異なることだ.通常,同音異義衝突は[2010-10-18-1], [2010-11-07-1]の諸例で見たように,同品詞の同音異義語 ( homonym ) ペアに問題を引き起こすものと考えられている.品詞が異なれば,たとえ同音であっても意味的,機能的に相違が顕著であり,文脈に依存せずとも区別のつくのが普通だからだ.

しかし,Samuels は異なる品詞の同音異義衝突問題はあり得,品詞よりもむしろ語の頻度と重要性が関与するのだと論じている.

It should now be clear why the development described above does not fit the normally accepted canon: both 'they' and 'though' are functionally important words that can co-occur; but, judged by frequency, the importance of 'they' outweighs that of 'though'. The evidence shows, firstly, that if pressure for the adoption of a new form in the commoner (here pronominal) function is overriding, that form will be adopted in spite of the fact that it clashes with the form already in use in the less frequent (here concessive) function; and secondly, that after such an adoption, the proportionately minor (though not in itself small) problem of homonymic clash is automatically remedied by a process of ad hoc regulation. (72)

"though" と "they" の場合,両方とも高頻度語で重要な機能語である(参考までに,現代英語の頻度順位は Frequency Sorter によると,それぞれ270位と25位).このような高頻度語ペアの間に衝突が生じる場合には,相対的により頻度の高い語 "they" が,そうでない語 "though" を追い出す.追い出された "though" の側の問題はどうなるかと言えば,ad hoc に(今回の場合はたまたま北部形 þouȝ の借用により)解決された.

Samuels は言語変化における同音異義衝突(とその解決)の役割を積極的に評価し,弱くはあるが,意味の場に常に作用している言語変化の原動力だと主張する.

. . . instead of insisting that every one of a certain list of conditions must be satisfied before the possibility of homonymic clash can be considered, the pressure of homonymy should be regarded as potential in some area of most semantic fields, always present to combine with other factors to cause redistributions within that field, and irrespective of whether it eventually causes obsolescence or not. (70--71)

少なからぬ論者は,Samuels のように同音異義衝突を言語変化に関与的なものとして評価していないようである.これは,"though" と "they" のケースのように各語形の方言分布や置換のタイミングなど細かな情報が必要となるので証拠づけることが難しいという理由もあろうし,同音異義衝突(とその解決)以外の要因でもしばしばそれなりの説明がつけられるという理由もあろう.しかし,だからといって同音異義衝突の潜在的な役割を過小評価するのは適切でない.この点で,私は Samuels に同意したい.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow