2025-04-25 Fri

■ #5842. 日本語の同音異義衝突(回避)は英語などのケースと異なる? [homonymic_clash][contrastive_language_history][contrastive_linguistics][homonymy][homophony][writing][kanji][japanese][word_play]

同音異義衝突 (homonymic_clash) とその回避に関する問題ついて改めて考えてみる機会があり,周辺を調べている.英語を含む西洋語と比べ,日本語の同音異義語をめぐる事情は大きく異なるのではないかという感覚がある.『日本語学研究事典』で「同音異義語」を引いてみると,この観点から興味深い解説があった (143) .

固有の日本語では,音節の種類が少ない上に,一語の音節数がほとんど三音節以内であるために,語の数がはなはだしく制限され,また日本語として用いられる漢語がほとんど二字漢語で,それも限られた数の音節で発音していることなどから,同音異義語が日本語の中に必然的に多くなっている.しかし,まぎれやすい同音異義語の区別を,文脈・位相・使用度,また読み手・聞き手の知識などによって行っているのが一般であるが,使用後が高く,かつ近似した語義を持つ同音異義語の区別は容易ではない.話しことばでは,アクセントで区別できる場合は,例えば「市立」「私立」を区別するために,「ワタクシリツ」「イチリツ」と言い分け,「化学」「科学」では「バケガクのカガク」などと言って区別している.しかし,耳で聞いたことばを文字化する場合には接近した語義をもつ語(「学界ー学会」「洋品ー用品」「辞典ー事典」「婦人ー夫人」など)は話し手の意図に反した感じで書かれる危険性が多い.西欧語では,このような誤解やあいまいさが生じやすくなった場合には,ついには一方の語が廃用になることがあり,これを同音衝突による廃用と称している.しかし,日本語ではこのような衝突が避けられているとみられる.それは,表記も言語の一部と受け取られるため,発音が同じでも文字が違えば衝突しないとみられ,誤記される可能性がありながら共存している.すなわち,語源的に同一であったものが書きことばでは異なった漢字を当てることによって区別が行われている.例えば,「アツイ」は,本来同一の語であるが,今は主として,「暑い」は「寒い」に対して用い,「熱い」は「冷たい」に対して用いる.漢語でも漢字音が同じ「ケイカン」でも「警官・桂冠・渓間・景観」のように,漢字の違いによって,識別が可能になっている.一方,このような同音異義語の多さを積極的に利用して,和歌・落語・漫才または日常会話などで語呂合わせによるしゃれ・地口や掛詞が行われ,表現技術の一つとして利用されている.

日本語では「表記も言語の一部と受け取られ」という部分が腑に落ちた.英語などでも,近現代期に関する限り,表記が言語の一部という感覚は皆無ではないだろう.しかし,その意識は,日本語と比べるのであればずっと低いように思われる.また,日本語は「このような同音異義語の多さを積極的に利用して」いるとの指摘にも納得がいった.

日本語においては同音異義衝突はむしろ日常茶飯事であり,とりたてて頑張って回避しようという動機づけが弱いように思われる.それに困るというよりは,むしろしばしば積極的に楽しがっている風すらある.この点は,英語などにおける同音異義衝突(回避策)を論じる上で,鏡のようなものとして意識しておきたい.

関連して「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]) や「#2919. 日本語の同音語の問題」 ([2017-04-24-1]) を参照.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-04-22 Tue

■ #5839. 「いのほた言語学チャンネル」で go/went の堀田説について再び語りました [voicy][heldio][youtube][inohota][suppletion][sociolinguistics][homonymic_clash][verb][notice][sobokunagimon][taboo]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は開設から3年以上が経ちますが,おかげさまで多くの方にご覧いただいています(チャンネル登録者は目下1万4千人です).

日曜日に配信された最新回は「#329. 2年経ってもご覧いただき続けている go/went 堀田説回(第25回)へのみなさまのコメントに堀田が回答!」です.視聴回数が著しく伸びています.18分ほどの動画です.ぜひご視聴ください.

今回の動画は,3年以上前に(タイトルでは「2年経っても」とありますが,調べたら3年以上経っていました)公開した「#25. 新説!go の過去形が went な理由」という動画に,今なお多くのコメントをお寄せいただいていることを受けて制作したものです.

この #25 は「いのほた言語学チャンネル」の全配信回のなかでも特によく視聴されている回の1つとなっています.#25 のコメント欄には,これまで様々なご意見,ご感想,ご批判が寄せられてきていたので,今回の #329 では,そのような反応に対して私より補足説明や回答をさせていただいたという次第です.#329 の内容を要約すると以下の通りです.

#25 で取り上げられたのは,なぜ go の過去形が *goed ではなく went なのか,という英語に関する素朴な疑問です.これは英語史では補充法 (suppletion) と呼ばれる現象の代表例とされています.異なる語源をもつ単語が,ある単語の形態変化の一部(ここでは過去形)を補う形で使われるというものです.英語では,go の過去形に,もともと「行く,進む」を意味した別系統の動詞 wend の過去形 went が採用されたというのが,伝統的な英語史の説明です.

#25 で提示した私の「新説」とは,一度 went が go の過去形として定着した後,なぜ他の多くの不規則動詞が経験したような規則化,つまり *goed のような形への変化が起こらなかったのか,という点に焦点を当てたものです.私は,その理由を社会言語学 (sociolinguistics) 的な観点から説明してみました.つまり,不規則な went の使用が,ある種の「言語的な境界マーカー」として機能し,英語母語話者と非英語母語話者を,すなわち言語共同体の内部の人と外部の人を区別する役割を(無意識的にせよ)果たしてきたのではないか,と考えたわけです.詳しくは #25 をご覧いただければと思いますが,#329 でもこの点を要約して話してはいます.

#25 のコメント欄には,「goed だと God (神)の発音と近くなり,不敬だから避けられたのではないか?」という趣旨の意見もいくつかいただきました.これは「神」のタブー性と同音異義衝突 (homonymic_clash) という言語変化の要因に関する仮説に基づいたものと思われます.

しかし,動画内でも説明しましたが,私はこの説に与しません.理由としては,まず go の古英語期の形態は gān のように ā'' の母音を示すものであり,その過去形が仮に規則化したとしても,God (古英語形 god)との母音の類似性は低いからです.両語は,母音の音質も音量も明確に異なっていたのです.さらにいえば,言語において同音異義語はごく普通に存在しており,それらが衝突して片方が消滅するというのは,事例としては確かにあるものの,まれな現象です.この go/went の件に関して,同音異義衝突に基づく説を積極的に支持する根拠は見当たりません.

もう1点,#25 での解説について,誤解を招く点があったかもしれませんので,補足しておきたいことがあります.コメント欄にて,went のような不規則な形は母語話者が非母語話者を排除するために意図的に作った罠であるという見方は,少々陰謀論的に過ぎるのではないか,という趣旨のコメントをいただいていました.

#25 で私の言いたかったことは次の通りでした.言語変化は,基本的には誰かが意図して起こすものではなく,自然発生的に進んでいくものであり,go の過去形が went になったのも,あくまで歴史的な偶然の結果である.ただし,その結果として生じた不規則な形が,後から社会言語学的な意味合いを帯び,内部と外部を区別するような機能をもつようになった,ということは十分にあり得ると考えます.つまり,「罠を仕掛けた」のではなく,「自然にできた落とし穴のような窪地を,後から罠として利用するようになった」という喩えが適切でしょう.

改めて,この説について考えていただければ.

2025-04-21 Mon

■ #5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][geolinguistics][geography][dialect][dialectology][homonymic_clash][japanese][heldio]

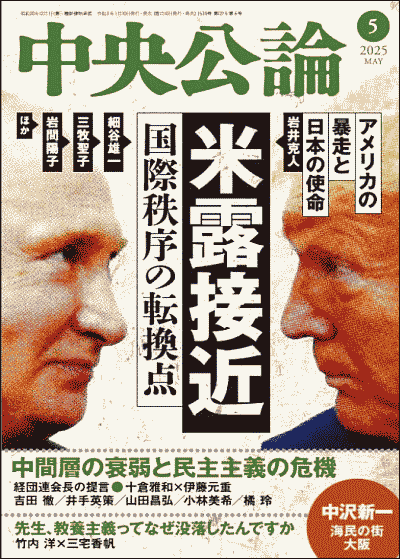

今年度,言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」を連載しています.研究者へのインタビューを通じて,水野さんが言語変化 (language_change) について思索を深めていく趣向の企画です.「言語変化×水野さん」だなんて,私にとって垂涎もの.「言語変化」がここまでフィーチャーされる文芸誌など,あり得るでしょうか.それが,どういうわけか,ここにあるのです! 毎月の楽しみができ,今年度は幸先の良いスタートです.

連載の初回となる前回4月号は「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」と題して言語のヴァリエーションが扱われましたが,今回紹介する最新5月号では「方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」と題して,言語変化と言語地理学の話題が取り上げられています.

言語地理学! なんと寄り添いたくなる用語なのでしょう.英語では "geography of language" とも "geolinguistics" とも呼ばれますが,私自身が研究キャリアとして英語史のなかでも中英語の方言学 (dialectology) に親しんできており,この領域に片足(以上)を突っ込んできた経緯があるので,言語地理学という響きには懐かしさを禁じ得ません.

今回の8ページにわたる記事を拝読し,コメントしたいことは山ほどあるのですが,熱(苦し)くなりそうなので控えめに行きたいと思います.抑制的に,まずは小見出しを掲げます.

・ ことばの地域差はなぜ生まれるのか

・ 「東西対立」を生んだ境界

・ 類音牽引

・ 同音衝突

・ 語彙の変化,文法の変化

・ ら抜き言葉の合理性

・ ラ行五段化ブーム

・ 世界で最高水準,日本語の言語地図

今回水野さんが訪ねられた研究者は日本語学の大西拓一郎先生です.日本語の方言地理学の話題が展開していきます.富山県西部の「桑の実」語をめぐる方言地図などが提示され,方言の動態が語られています.

取り上げるべき話題が豊富すぎるので,今日の hellog 記事はこの程度でとどめておきたいと思います.こちらの連載,言語変化に関心のある皆さんに強くお勧めします.

(以下,後記:2025/05/05(Mon))

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

2025-03-24 Mon

■ #5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2) [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][homophony]

一昨日の記事「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) で取り上げた話題の続編.

英語音韻史の専門家 Minkova (168--69) は,同器性長化 (homorganic_lengthening) について解説する文脈で,問題の wind /wɪnd/ に触れており,短母音実現の特殊性を指摘している.

The third cluster associated with Homorganic Cluster Lengthening is [-nd]. The long-term effect of this cluster is limited. It applies systematically only to the high vowels [i] and [u].

(7) OE <-ind> and <und> lengthening:

Early OE ME blind [blind] blind [bliːnd] 'blind' grindan [grindən] grind(en) [griːndən] 'grind' (be)hindan [-hindən] bihinde [-hiːnd(ə)] 'behind' grund [grund] ground [gruːnd] 'ground' hund [hund] hound [huːnd] 'hound' pund [pund] pound [puːnd] 'pound'

The pair wind, n. - wind, v. is a special case, probably best explained on the grounds of homophony avoidance. Rhyme evidence suggests that the forms were actually homophonous into the late seventeenth century. The restriction of the lengthening effect to the high vowels leaves a whole set of common OE lexemes such as band, hand, land, sand, bend, blend, end, rend, send, spend, tender, wend with short vowels in PDE.

Minkova は,同音異義衝突 (homonymic_clash) による説明を示唆しているものの,強く主張しているわけではない.しかし,高母音について体系的に作用した同器性長化の事例を多数見るにつけ,その集団から逸脱しているかのような wind /wɪnd/ の特殊性が浮き彫りになり,この解説の有意義さが改めて確認される.

高母音として i のみならず u も平行的に考えるとすると,例えば「なぜ fund は短母音を示すのか?」も同様に問われてよいことになろう.調べ始めると視野が広がってくる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2025-03-22 Sat

■ #5808. なぜ wind は短母音を示すのか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][oed][homophony]

先日,ヘルメイトの ari さんが note で「#227【深掘り】-ind と -ing の発音の違い,あるいは wind の発音について」と題する記事を書かれていた.いくつかの問題が取り上げられているが,とりわけ wind (風)が /wɪnd/ と短母音で発音されるのはなぜか,という問いが興味深かった.確かに歴史的に予想される形は2重母音をもつ */waɪnd/ となりそうなものだし,実際に同綴異義語の wind (曲がりくねる)は /waɪnd/ の発音なので,不思議である.

ari さんも部分的に引用されているが,OED の wind (n1) の発音の歴史に関する注をフルで引用しよう.

Pronunciation

The phonological development of this word differs from that of nouns with a similar phonological shape in Middle English, such as hind n.1 and rind n.1, and similarly the verb wind v.1 These show the result of lengthening of the vowel before the homorganic consonant cluster -nd in Old English. The evidence of the early modern orthoepists shows that there was considerable variation in early modern English between pronunciations with a short vowel or a long vowel (or its diphthongal reflex after the operation of the Great Vowel Shift); this variation appears to have been unusually persistent in the case of the present word (compare discussion in E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §12), for which the pronunciation with a short vowel is the one that became usual in later standard English. Until the 18th cent. the diphthongal pronunciation appears to have been more usual, but by the end of the century had been largely supplanted in ordinary speech by the short-vowel pronunciation. Walker (1791), while listing both, puts the pronunciation with short vowel first, and notes: 'These two modes of pronunciation have been long contending for superiority, till at last the former seems to have gained a compleat victory, except in the territories of rhyme.' The poetic convention allowing rhyming use of the diphthongal pronunciation continued well into the 19th cent. (compare e.g. quot. 1811 at Phrases P.1n.ii, quot. 1820 at spring n.1 III.17a).

The preservation of the short vowel in this particular word is difficult to account for; it may have been aided by the large number of occurrences in compounds and derivatives, in which failure of vowel lengthening would have been more likely; it may also partly reflect a functional pressure to distinguish this word from wind v.1, which would otherwise have been homophonous. Frequent collocation with winter n.1 (with short vowel) could also have played a part.

Pronunciation with a diphthong (reflecting a Middle English long vowel) survives in some regional varieties and is occasionally reflected in forms such as wine and weind at α forms.

この問題を理解するには,上記の OED の解説を正確に読み解く必要があり,そのためには英語の音韻史や語彙史の概要を知っていなければならない.とりわけ同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening),大母音推移 (Great Vowel Shift: gvs),同音異義衝突 (homonymic_clash) に関する理解が欠かせない.

OED でも明確な答えは出ていないので,このブログでももう少し調べていきたい.(ari さん,話題提供ありがとうございました.)

2023-07-01 Sat

■ #5178. 名義論的変化の2つのタイプ [lexicology][semantic_change][homonymic_clash][semantics][synonym][semiotics][onomasiology]

昨日の記事「#5177. 語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology)」 ([2023-06-30-1]) で取り上げたように,意味変化 (semantic_change or semasiological change) とともに扱われることが多いが,明確に区別すべき過程として名義論的変化 (onomasiological change) というものがある.

Traugott and Dasher (52--53) は,名義論的変化 ("onomasiological changes") について,Bréal の議論を参照する形で,2つのタイプを挙げている.

(i) Specialization: one element "becomes the pre-eminent exponent of the grammatical conception of which it bears the stamp" . . . , for example, the selection of que as the sole complementizer in French . . . .

(ii) Differentiation: two elements which are (near-)synonymous diverge. Paradigm examples include, in English, (a) the specialization, e.g. of hound when dog was borrowed from Scandinavian, and (b) loss of a form when sound change leads to "homonymic clash," e.g. ME let in the sense "prohibit" from OE lett- was lost after OE lætan "allow" also developed into ME let . . . .

Bréal によれば,名義論的変化は,意味変化の話題でないばかりか,単純に名前の変化というわけでもなく,"the proper subject of the 'science of significations'" (95) ということらしい.

正直にいうと,Bréal の説明は込み入っており理解しにくい.

・ Traugott, Elizabeth C. and Richard B. Dasher. Regularity in Semantic Change. Cambridge: CUP, 2005.

・ Bréal, Michel. Semantics: Studies in the Science of Meaning. Trans. Mrs. Henry Cust. New York: Dover, 1964. 1900.

2022-02-14 Mon

■ #4676. Mond の質問「同じ発音なのにまったく意味の違う言葉が存在するのはなぜでしょうか?」 [sobokunagimon][homonymy][polysemy][sound_change][homonymic_clash][mond][hellog_entry_set]

「#4672. 知識共有サービス「Mond」で英語に関する素朴な疑問に回答しています」 ([2022-02-10-1]) で触れたように,ここ数日間「Mond」にて,いくつかの質問に回答しています.そのなかでもそこそこの反応を得た,標題の素朴な疑問への回答について,本ブログでも改めて紹介します.その質問と回答のHPはこちらになりますが,以下にも転載します.転載だけのブログ記事となっては芸がありませんので,本記事末尾には少々のコメントと関連リンクを付してあります.なお,私の他の質問への回答記事もご覧いただければと思います.

同じ発音なのにまったく意味の違う言葉が存在するのはなぜでしょうか?

橋(はし)と箸(はし)など,わりと日常的に使う言葉が全く同じ音で構成されていて,コミュニケーション上の無駄も多く発生しているはずなのに,言語が生まれてからこれまでの間に淘汰されずにいるのはなぜですか?

私の回答は,以下の通りです.

質問の「同音異義語」の出来方には,3つの可能性があると考えています.(1) 異なる2語だったものが発音上合一してしまった,(2) 1語だったものが意味上分化してしまった,(3) たまたま同じ発音の別の語ができてしまった.

私の専門は言葉を歴史的にみることですので,標題の質問を「同じ発音なのにまったく意味の違う言葉が存在するに至ったのにはどのような経緯があったのでしょうか?」とパラフレーズさせてもらいます.なぜ存在するかというよりも,なぜ存在するに至ってしまったのか,という風に考えるほうが,具体的な議論もしやすくなります.以下,日本語でも英語でも他の言語でも,まったく同じように考えることができます.

(1) 異なる2語だったものが発音上合一してしまった

どの言語でも,発音の変化というのは避けられませんし,実際,頻繁に生じています.もともと異なっていた2語が,発音変化の結果,合一してしまうということもよくあります.

火事(クワジ)と家事(カジ)は古い表記からわかるとおり,もともと異なる発音でしたが「クワ」→「カ」(合拗音の消失)という変化により,両語が同じ発音になってしまいました.英語の last (最後の)と last (継続する)も,千年ほど前には母音が異なっており,2つの別々の語だったのですが,歴史の過程で母音が合一してしまいました.

(2) 1語だったものが意味上分化してしまった

単語の意味の変化も,発音の変化と同じように頻繁に生じます.通常,古い意味と新しい意味は何らかの点で関係しているものなので,意味変化もそれと分かることが多いのですが,意味変化が連鎖的に繰り返されていくと,出発点と到着点の意味に関連性を見いだすのが難しくなります.

例えば,容器の「壺」と急所の「ツボ」は,語源を探れば同一語の派生義です.もともと「くぼみ」ほどを意味していたこの単語は,形状の類似から容器やお灸を据える体の部位の意味を発達させ,後者から「急所」の意味を派生させました.出発点と到着点の意味が離れすぎているので,現在では別々の語という感覚が一般的なのではないでしょうか(だからこそ表記も「壺」と「ツボ」と分けているわけです).英語の flower 「花」と flour 「小麦粉」も,もともとは同一語だったのですが,著しい意味変化の結果,関連づけが難しくなり,別々の語とみなされるようになりました.

(3) たまたま同じ発音の別の語ができてしまった

どの言語にも,使える音(音素)のリストがあり,さほど多数ではありません.また,その音素の組み合わせ方にも規則があるので,すべての単語に独自の異なる語形(発音)を与えることはできません.単語を多く作れば作るほど,既存の単語と同じ発音のものが出てきてしまうのです.橋(はし)と箸(はし)などがその典型例です.関連する例としては,すでに「牡丹」という単語があったところにポルトガル語から「ボタン」が入ってきてしまったというようなパターンもあります.

最後に,同音異義語はコミュニケーションにとって不利のはずなのに,これまでの間に淘汰されずにいるのはなぜかという質問に回答します.

1つは,区別化の試みはそこそこなされてきたということです.「壺」と「ツボ」の表記,flower と flour の綴字,橋と箸の(共通語における)アクセントの違いなどが,その試みの跡です.ただし,そのような試みがなされ,ある程度成功したとしても,別のところで上記 (1), (2), (3) の理由により,新たな同音異義語が次々と発生しているので,いつまでたっても全般的な淘汰には至らないということです.

もう1つは,もっと本質的な回答となりますが,実は同音異義語はコミュニケーションにとってさほど不利ではないということです.ほとんどの場合,文脈の支えがあるために,いずれの語・意味として用いられているかが自明だからです.例えば I'll give you a ring. が「指輪をあげるよ」なのか「電話するよ」なのかが曖昧なシチュエーションは,想像するほうが難しいですね.同音異義語は,思われているほどにはコミュニケーション上の問題とならないのです.

flower/flour については「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」をお聴きください.last についてはこちらの記事をどうぞ.

同音異義 (homonymy) は,まずもって語彙論の話題と思われるかもしれませんが,音韻論,形態論,統語論,正書法,意味論,語用論にも深く関わる話題です.つまり,言語のあらゆる側面に関わる懐の深いトピックなのです.

今回の質問は,歴史言語学の用語でいえば「同音異義衝突」 (homonymic_clash) の問題です.理論的にも様々に論じられてきましたし,本ブログでもしばしば論じてきました.homonymy に関する記事セットを用意しましたので,ぜひご一読ください.

2018-03-28 Wed

■ #3257. 文法的な多義性と同音異義衝突の回避について [polysemy][homonymic_clash][functionalism]

同音異義語 (homonymy),多義性 (polysemy),同音異義衝突 (homonymic_clash) の関係を巡る問題について,「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1]),「#815. polysemic clash?」 ([2011-07-21-1]),「#1801. homonymy と polysemy の境」 ([2014-04-02-1]),「#2823. homonymy と polysemy の境 (2)」 ([2017-01-18-1]) などの記事で見てきた.とりわけ,同音異義衝突を回避しようとする話者の言語行動が言語変化を引き起こす要因であるとする主張について,理論的な立場からの反論は少なくないことに触れた(例えば,「#714. 言語変化における同音異義衝突の役割をどう評価するか」 ([2011-04-11-1]),「#717. 同音異義衝突に関するメモ」 ([2011-04-14-1]),「#835. 機能主義的な言語変化観への批判」 ([2011-08-10-1]) を参照).

同音異義衝突の回避が話題になるのは,ほとんどの場合,単語レベル,主として内容語レベルである.しかし,機能語や形態素というレベルで考えてみると,同音異義衝突について新たな見方ができるように思われる.例えば,現代英語で形態素 -s は,名詞の複数を標示するのみならず,名詞(句)の所有格をも標示するし,動詞の3単現をも標示する.その意味で -s はその文法機能において多義的・同音異義的といってよく,ある意味で衝突が起こっているといえるわけだが,それを回避しようとする傾向は特に見当たらないように思われる.Hopper and Traugott の議論に耳を傾けよう.

. . . grammatical items are characteristically polysemous, and so avoidance of homonymic clash would not be expected to have any systematic effect on the development of grammatical markers, especially in their later stages. This is particularly true of inflections. We need only think of the English -s inflections: nominal plural, third-person-singular verbal marker; or the -d inflections: past tense, past participle. Indeed, it is difficult to predict what grammatical properties will or will not be distinguished in any one language. Although English contrasts he, she, it, Chinese does not. Although OE contrasted past singular and past plural forms of the verb (e.g., he rad 'he rode,', hie ridon 'they rode'), PDE does not except in the verb be, where we find she was/they were. (Hopper and Traugott 103)

機能語や形態素には内容語とは異なるメカニズムが作用しており,同音異義衝突に対する反応も異なっているのだと議論することは,ひょっとしたらできるかもしれないが,このような観点から改めて言語変化の要因としての同音異義衝突の回避を批判的に考察してみるのもおもしろいだろう.文法的な多義性・同音異義性という話題は奥が深そうだ.

・ Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2017-05-29 Mon

■ #2954. ジャガイモの呼び名いろいろ [loan_word][spanish][japanese][homonymic_clash][taboo][dissimilation][dutch][history]

英語で「ジャガイモ」は potato である.「サツマイモ」 (sweet potato, batata) と区別すべく,Irish potato や white potato と呼ぶこともある.ジャガイモが南米原産(ペルーとボリビアにまたがるティティカカ湖周辺が原産地といわれる)であることはよく知られているが,1570年頃にスペイン人によってヨーロッパへ持ち込まれ,さらに17世紀にかけて世界へ展開していくにあたって,その呼び名は様々であった.

伊藤(著)『ジャガイモの世界史』 (44--45) によると,中南米の現地での呼称は papa であり,最初はそのままスペイン語に入ったという.しかし,ローマ法王を意味する papà と同音であることから恐れ多いとの理由で避けられ,音形を少しく変更して patata あるいは batata とした.この音形変化の動機づけが正しいとすれば,ここで起こったことは (1) 同音異義衝突 (homonymic_clash) の回避と,(2) ある種のタブー (taboo) 忌避の心理に駆動された,(3) 2つめの p を t で置き換える異化 (dissimilation) の作用(「#90. taper と paper」 ([2009-07-26-1]) を参照)と,(4) 音節 ta の繰り返しという重複 (reduplication) という過程,が関与していることになる.借用に関わる音韻形態的な過程としては,すこぶるおもしろい.

スペイン語 patata は,ときに若干の音形の変化はあるにせよ,英語 (potato) にも16世紀後半に伝わったし,イタリア語 (patata) やスウェーデン語 (potatis) にも入った(cf. 「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])).

一方,栄養価の高い食物という評価をこめて,「大地のリンゴ」あるいは「大地のナシ」という呼称も発達した.フランス語 pomme de terre,オランダ語 aardappel などが代表だが,スウェーデン語で jordpäron とも称するし,ドイツ語で Erdapfel, Erdbirne の呼称もある.

さらに別系統では,ドイツ語 Kartoffel がある.これはトリュフを指すイタリア語 tartufo に由来するが,初めてジャガイモに接したスペイン人がトリュフと勘違いしたという逸話に基づく.ロシア語 kartofel は,ドイツ語形を借用したものだろう.

日本語「ジャガイモ」は,ジャガイモが16世紀末の日本に,オランダ人の手によりジャワ島のジャカトラ(現ジャカルタの古名)から持ち込まれたことに端を発する呼び名である.日本の方言の訛語としては様々な呼称が行なわれているが,おもしろいところでは,徳川(編)の方言地図によると,北関東から南東北の太平洋側でアップラ,アンプラ,カンプラという語形が聞かれる.これは,前述のオランダ語 aardappel に基づくものと考えられる(伊藤,p. 167).

・ 伊藤 章治 『ジャガイモの世界史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 徳川 宗賢(編) 『日本の方言地図』33版,中央公論新社〈中公新書〉,2013年. *

2016-11-04 Fri

■ #2748. 大母音推移の社会音韻論的考察 (4) [gvs][sociolinguistics][emode][contact][vowel][phonetics][rp][homonymic_clash]

[2016-10-01-1], [2016-10-11-1], [2016-10-31-1]に続き,第4弾.これまでの記事で,15世紀までに,Chaucer などに代表される階級の子孫たちがもっていたと考えられる母音体系 (System I),南部・中部イングランドで広く行なわれていた体系 (System II),East Anglia などの東部方言にみられる体系 (System III) の3種類が,ロンドンにおいて混じり合っていた状況を示した.System II と System III の話者は,Alexander Gil により各々 "Mopsae" と "Easterners" と呼ばれている.

これらの体系は1650年頃までに独自の発展を遂げ,イングランドではとりわけ古くからの威信ある System I と,勢いのある System II の2種が広く行なわれるようになっていた.

System I:

ME /eː/ > EModE /iː/, e.g. meed

ME /ɛː/ > EModE /eː/, e.g. mead

ME /aː/, /ai/ > EModE /ɛː/, e.g. made, maid

System II:

ME /eː/ > EModE /i:/, e.g. meed

ME /ɛː/, /aː/, /ai/ > EModE /eː/, e.g. mead, made, maid

ところが,18世紀になると,また別の2種の体系が競合するようになってきた.1つは,System I を追い抜いて威信を獲得し,そのような位置づけとして存続していた System II であり,もう1つはやはり古くから東部で行なわれていた System III である.System III は,[2016-10-31-1]の記事で述べたように,ロンドンでの System I との接触を通じて以下のように変化を遂げていた.

System III:

ME /eː/, /ɛː/ > ModE /iː/, e.g. meed, mead

ME /aː, aɪ/ > ModE /eː/, e.g. made, maid

System III は古くからの体系ではあるが,18世紀までに勢いを増して威信をもち始めており,ある意味で新興の体系でもあった.そして,その後,この System III がますます優勢となり,現代にまで続く規範的な RP の基盤となっていった.System III が優勢となったのは,System II に比べれば同音異義衝突 (homonymic_clash) の機会を少なく抑えられるという,言語内的なメリットも一部にはあったろう.しかし,Smith (110) は,System III と II が濃厚に接触し得る場所はロンドンをおいてほかにない点にも,その要因を見いだそうとしている.

. . . System III's success in London is not solely due to intralinguistic functional reasons but also to extralinguistic social factors peculiar to the capital. System II and System III could only come into contact in a major urban centre, such as London; in more rural areas, the opportunity for the two systems to compete would have been much rarer and thus it would have been (and is) possible for the older System II to have been retained longer. The coexistence of System II and System III in one place, London, meant that it was possible for Londoners to choose between them.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2015-05-29 Fri

■ #2223. 派生語対における子音の無声と有声 [phonetics][oe][consonant][analogy][diatone][derivation][word_formation][conversion][homonymic_clash]

大名 (53--54) が述べているように,「派生関係にある語で,語末子音が一方が有声音で他方が無声音ならば,有声音は動詞のほうである」という規則がある.以下がその例だが,いずれも摩擦音が関与しており,ほとんどが動詞と名詞の対である.

・ [f] <f> vs [v] <v>: life--live, proof--prove, safe--save, belief--believe, relief-relieve, thief--thieve, grief--grieve, half--halve, calf--calve, shelf--shelve

・ [s] <s> vs [z] <s>: close--close, use--use, excuse--excuse, house--house, mouse--mouse, loss--lose

・ [s] <s> vs [z] <z>: grass--graze, glass--glaze, brass--braze

・ [c] <s> vs [z] <s>: advice--advise, device--devise, choice--choose

・ [θ] <th> vs [ð] <th>: bath--bathe, breath--breathe, cloth--clothe, kith--kithe, loath--loathe, mouth--mouth, sheath-sheathe, sooth--soothe, tooth--teethe, wreath--wreathe

close--close のように問題の子音の綴字が同じものもあれば,advice--advise のように異なるものもある (cf. 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])) .また,動詞は語尾に e をもつものも少なくない (cf. 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])) .<th> に関わるものについては,先行する母音の音価も異なるものが多い.

これらの対の語末子音の声 (voicing) の対立には,多くの場合,歴史的な音韻過程が関与している.しかし,ある程度「名詞は無声,動詞は有声」のパターンが確立すると,これが基盤となって類推作用 (analogy) により類例が増えたということもあるだろう.それぞれの対の成立年代などを調査する必要がある.

互いに派生関係にある名詞と動詞のあいだの音韻形態が極めて類似している場合に,同音衝突 (homonymic_clash) を避けるために声の対立を利用したのではないかと考えている.同じ動機づけは,強勢位置を違える récord vs recórd のような「名前動後」のペア (diatone) にも観察されるように思われる.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2014-05-14 Wed

■ #1843. conservative radicalism [language_change][personal_pronoun][contact][homonymic_clash][homonymy][conjunction][demonstrative][me_dialect][wave_theory][systemic_regulation][causation][functionalism][she]

「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]) は,いまだ説得力をもって解き明かされていない英語史の謎である.常識的には,社会的影響力のある London を中心とするイングランド南部方言が言語変化の発信地となり,そこから北部など周辺へ伝播していくはずだが,中英語ではむしろ逆に北部方言の言語項が南部方言へ降りていくという例が多い.

この問題に対して,Millar は Samuels 流の機能主義的な立場から,"conservative radicalism" という解答を与えている.例として取り上げている言語変化は,3人称複数代名詞 they による古英語形 hīe の置換と,そこから玉突きに生じたと仮定されている,接続詞 though による þeah の置換,および指示詞 those による tho の置換だ.

The issue with ambiguity between the third person singular and plural forms was also sorted through the borrowing of Northern usage, although on this occasion through what had been an actual Norse borrowing (although it would be very unlikely that southern speakers would have been aware of the new form's provenance --- if they cared): they. Interestingly, the subject form came south earlier than the oblique them and possessive their. Chaucer, for instance, uses the first but not the other two, where he retains native <h> forms. This type of usage represents what I have termed conservative radicalism (Millar 2000; in particular pp. 63--4). Northern forms are employed to sort out issues in more prestigious dialects, but only in 'small homeopathic doses'. The problem (if that is the right word) is that the injection of linguistically radical material into a more conservative framework tends to encourage more radical importations. Thus them and their(s) entered written London dialect (and therefore Standard English) in the generation after Chaucer's death, possibly because hem was too close to him and hare to her. If the 'northern' forms had not been available, everyone would probably have 'soldiered on', however.

Moreover, the borrowing of they meant that the descendant of Old English þeah 'although' was often its homophone. Since both of these are function words, native speakers must have felt uncomfortable with using both, meaning that the northern (in origin Norse) conjunction though was brought into southern systems. This borrowing led to a further ambiguity, since the plural of that in southern England was tho, which was now often homophonous with though. A new plural --- those --- was therefore created. Samuels (1989a) demonstrates these problems can be traced back to northern England and were spread by 'capillary motion' to more southern areas. These changes are part of a much larger set, all of which suggest that northern influence, particularly at a subconscious or covert level, was always present on the edges of more southerly dialects and may have assumed a role as a 'fix' to sort out ambiguity created by change.

ここで Millar が Conservative radicalism の名のもとで解説している北部形が南部の体系に取り込まれていくメカニズムは,きわめて機能主義的といえるが,そのメカニズムが作用する前提として,方言接触 (dialect contact) と諸変異形 (variants) の共存があったという点が重要である.接触 (contact) の結果として形態の変異 (variation) の機会が生まれ,体系的調整 (systemic regulation) により,ある形態が採用されたのである.ここには「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で紹介した言語変化の3機構 contact, variation, systemic regulation が出そろっている.Millar の conservative radicalism という考え方は,一見すると不可思議な北部から南部への言語変化の伝播という問題に,一貫した理論的な説明を与えているように思える.

they と though の変化に関する個別の話題としては,「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]) と「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]) を参照.

なお,Millar (119--20) は,3人称女性単数代名詞 she による古英語 hēo の置換の問題にも conservative radicalism を同じように適用できると考えているようだ.she の問題については,「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」 ([2011-06-28-1]), 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) を参照.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2013-01-01 Tue

■ #1345. read -- read -- read の活用 [verb][conjugation][phonetics][spelling][gvs][homonymic_clash][degemination][sobokunagimon]

明けましておめでとうございます.巳年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

新年最初の記事は,先日寄せられた次の質問について.read の過去形の発音がなぜ /rɛd/ なのか,英語史の観点からどう説明されるのか.

現代標準英語の read の活用は,綴字こそ不変だが,発音では /riːd/ -- /rɛd/ -- /rɛd/ となる.確かに,現代の観点からは不規則の極みのように見える.しかし,歴史的にみれば,規則的と言い切ることはできないものの,かといって不規則の極みとも言えない.発音に関しては類例があるし,綴字についてもある程度の説明が与えられる.

発音と綴字を別々に考えていこう.まずは,発音から.動詞 read の古英語 West-Saxon 方言における不定詞は rǣdan であり,語幹には前舌長母音が含まれていた.Anglian や Kentish 方言では,問題の母音は ē で表わされるより高い位置の母音だったが,いずれにせよ古英語の不定詞には前舌長母音が含まれていたことが重要である.さて,この動詞はゲルマン祖語の段階では強変化VII類に属していたが,古英語までには弱変化化しており,West-Saxon では過去形 rǣdde,過去分詞形 gerǣd(e)d が例証されている.ここで,語幹末の d と接尾辞の d とが重複していることがポイントである.というのは,中英語にかけて,この重子音の直前の長母音が短化するという音韻変化が生じたからである(続いて脱重子音化も生じた).かくして,中英語では,語幹母音の音価こそ /æ/, /ɛ/, /a/ など前舌母音の間で揺れていたが,不定詞および現在形の語幹では長母音,過去形および過去分詞形の語幹では短母音という分布が現われた.この長母音は後に大母音推移の入力となり,現代標準英語の /iː/ へと連なり,短母音は /ɛ/ へと連なった.

一方,問題の母音に対応する綴字はどのように発展してきたか.中英語に現われた <ea> の綴字は,不定詞と現在形の語幹母音の /ɛː/ に対応していたと考えられる.短母音化した過去形と過去分詞形の語幹母音を表わす綴りとしては <e> 辺りが最もふさわしかったのだろうが,<red> では「赤」を表わす同綴り異義語と衝突してしまう恐れがあったからか,一般化することはなかった.この "homographic clash" とでも呼ぶべき説明原理は,OED "read, v." の語源欄で与えられているものである.

The present-day spelling of the past tense and past participle forms is analogous to the present tense; the spelling red for past tense and past participle is found only in isolated instances in the modern period and was perhaps avoided because it coincided with the standard spelling of RED adj.

"homographic clash" は1つの可能性としては考慮に値するだろうが,果たして似たような例があるのだろうか.また,/ɛ/ = <ea> の対応そのものは bread, dead, head, lead (n.), spread, stead, thread などに見られ,必ずしも稀ではない.

上に述べてきた説明は OED の記述を大雑把にまとめたものだが,現代標準英語の発音と綴字の関係に落ち着くまでの歴史(を明らかにすること)は複雑である.MED の異綴りの一覧を一瞥すれば,ややこしさは想像できるだろう.

なお,lead (v.) も read と同様の歴史をたどったが,綴字は発音と密接な関係を保ち続け,現代標準英語では lead -- led -- led へと落ち着いている.また,初期近代英語では eat や spread も現在形は長母音,過去形は短母音だった (Dobson 503) ので,その時点までは発音上の発達は read と平行だったことになる.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2012-12-25 Tue

■ #1338. タブーの逆説 [taboo][homonymic_clash][homonymy]

忌み言葉とも呼ばれる言語上のタブー・禁忌 (taboo) には,逆説的な性質がある.定義上,タブーは使用が避けられる表現なのだから,人々はそれを聞くこともないはずである.聞くことがなければ,忘れてしまい,いずれその言語から失われてゆくはずだ.しかし,そうはならない.これはなぜだろうか.

その理由は,タブーが実際にはむしろよく使用されているからである.タブーとは,規範として使用が避けられるべき表現にすぎず,現実には頻繁に使用されている.西江 (165) のいうように,「日常的に身近だからこそタブーになっている」のだ.タブーの対象とその表現が身近だからこそ,忘れられにくいし,失われにくいのである.逆にいえば,自分との関係の薄いもの,珍しいものはタブーにならないということだ.

タブーの生命力はかくもすさまじい.タブーの生命力を示すために,タブー語と,それと同じ発音をもつ語との関係を考察しよう.英語には「ウサギ」を表わす coney という語があるが,これは俗語で女性器を表わす語と同形である.これにより,「ウサギ」としての coney は避けられるようになった.同様に,cock, ass もタブーとして性的な含意をもつため,アメリカ英語では「雄鶏」「ロバ」の意味としては,rooster, donkey といった別の語が用いられるようになった.重要なのは,同音異義衝突 (homonymic clash) を解消するのに,タブー語が消えていったのではなく,ライバルの同音異義語が消えていったということである.Bloomfield (396) は,ここにタブー語の生命力を見いだす.

In such cases there is little real ambiguity, but some hearers react nevertheless to the powerful stimulus of the tabu-word; having called forth ridicule or embarrassment, the speaker avoids the innocent homonym. It is a remarkable fact that the tabu-word itself has a much tougher life than the harmless homonym.

タブーは,毒々しければ毒々しいほど,むしろ長く生き続けるのである.憎まれっ子世に憚る.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2011-12-28 Wed

■ #975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化 [personal_pronoun][dissimilation][homonymic_clash][case][frequency]

昨日の記事「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) で,子音を違えるという異化作用によって homonymic clash を回避した可能性について論じたが,それは3人称代名詞の主格に限っての議論だった.では,斜格はどうだったかというと,状況は異なっていた.

3人称複数代名詞の th- 形の受容のタイミングが格により異なっていたことは,英語史上,よく知られている.複数主格形 they の受容は初期中英語だが,斜格形の their や them などは後期中英語の Chaucer でも一般的ではなかった.そして,この受容の時間差は,通常,頻度の差と関係していると説明される.主格は斜格に比べて使用頻度が高く,それだけ区別する必要性も大きい.homonymic clash を回避すべき機会が多い分,主格のほうが早く刷新形を受け入れた,というわけだ.

主格と斜格の頻度の差による説明は,3人称複数の th- 形についてなされるのが普通だが,同じ議論は3人称複数以外の代名詞形態についても適用できそうだ.古英語の人称代名詞体系では,昨日取り上げた主格だけではなく,斜格においても homonymy がみられた.例えば,Late West-Saxon 方言の標準的なパラダイム ([2009-09-29-1]) に従えば,his は男性単数属格かつ中性単数属格,him は男性単数与格かつ中性単数与格かつ複数与格,hīe は女性単数対格かつ複数対格であり,衝突の機会は確かにあった.近代英語以降の観点からみれば,結論としてはこれらの衝突も回避されたことになるが,これら斜格での刷新形の受容のタイミングは,主格に比べれば遅かったようである.一例として,中性単数属格の his が its に置換されたのは,[2009-11-11-1]の記事「#198. its の起源」で見たとおり,近代英語になってからだ.

斜格では,中英語期に対格と与格の融合 (syncretism) という一大変化が進行しており,単純に主格の発達と比べることはできない.斜格は,主格にみられるような異化作用によってではなく,格の融合によってそのパラダイムを再編成したといってしかるべきだろう.とはいえ,やはり主格に比べれば衝突が許容されやすい傾向,換言すれば刷新形の受容が(あったとすればの話しだが)遅れる傾向は強いといえそうだ.その際に考えられる理由は,やはり頻度の差ということ以外には考えつかない.

2011-12-27 Tue

■ #974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化 [personal_pronoun][dissimilation][homonymic_clash]

古英語から中英語にかけての時代は,3人称代名詞体系が大変化を被った時代である.古英語では3人称代名詞は一貫して h で始まる形態を保持しており,性・数・格の区別は主として h に後続する母音によってなされていた.his, him, hīe, hit などの同音異義 (homophony) は確かに存在したが,体系に異変を生じさせるほどの問題とはなっていなかった.(古英語,中英語,現代英語の人称代名詞体系の比較には,##155,181,196 を参照.)

ところが,中英語期に近づくと,母音の水平化が進行し,特に主格形において homophony が顕著になってきた.古英語の男性単数主格 hē,女性単数主格 hēo,複数主格 hīe が,母音の区別の曖昧化により,いずれも he のような形態へと収斂してしまう機会が増えてきたのである.方言によっては最小限の母音の区別が保たれ,h- 形の保たれた場合もあるが,北部方言を代表とする多くの方言では,同音異義衝突 (homonymic clash) を避けるかのように,刷新形を受け入れていった.このようにして,現代英語の分布である男性単数主格 he,女性単数主格 she,複数主格 they の原型が作られた.

以上の homonymic clash 回避の議論は,[2011-04-10-1]の記事「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」や[2011-06-28-1]の記事「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」でも触れた.今回新たに考えたのは,衝突の回避とは,形態的な区別を明確化する言語変化として,広く異化 (dissimilation) の問題とも捉えられないかということである.男性単数主格の h-,女性単数主格の sh-,複数主格の th- に加え,中性単数主格が古英語形 hit から h を落としていったことも注目すべきである([2010-08-07-1]の記事「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」を参照).結果的に,互いの語頭子音(の有無)で明確に区別されるようになったのがおもしろい.

かつては一律に語頭子音 h- をもち,主として後続する母音によって区別していた性や数が,今やむしろ語頭子音を違えることで明確に区別されるようになったというのだから,言語変化は不思議だ.後からみれば,音韻変化によって崩れかけた3人称代名詞体系が異化作用によって崩壊を逃れたかのようである.言語体系の治癒力 (therapeutic power) というものを想定したくなる言語変化の事例だろう.

2011-08-10 Wed

■ #835. 機能主義的な言語変化観への批判 [homonymic_clash][functionalism][systemic_regulation][language_change][functional_load]

言語変化における機能主義 (functionalism) の考え方は,一方では広く受け入れられているが,他方では厳しい批判がある.言語変化の機能主義的な説明の最たるものとして,このブログでも何度も扱ってきた同音異義衝突 ( homonymic clash ) がある.homonymic_clash に関する一連の記事のなかでも言及してきたが,この機能主義的な言語変化観に対する風当たりは強い.

一言でいえば,機能主義的な言語変化観とは,言語には systemic regulation という自己調整機能が備わっており,崩れた体系をより対称的で均衡の取れた体系へと治癒する (therapeutic) 力があるとする考え方である.具体例としては,上に触れた homonymic clash のほか,対称性への指向を仮定する「不安定な子音 /h/」([2009-11-27-1]) や人称代名詞体系の非対称性 ([2009-11-09-1], [2009-10-24-1]) の問題,また機能負担量 (functional load) の問題がある.

言語が話者(の社会)から独立して自己調整能力をもっているという考え方は「言語=生物」という考え方([2011-07-13-1]の記事「言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照)にもつながり,議論が巻き起こりそうだということは予想される.実際に,機能主義を支持する者も多数いれば,批判する者も多数いる.Schendl (69) に批判の要点がまとめられていたので,引用しよう.

A basic problem with such functional explanations is how the individual speakers or the speech community as a whole could know about the actual or threatening asymmetry of systems and act accordingly. Another problem with the notion of 'therapeutic change' is that therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part; finally, if this was the main driving force behind change then we would expect all linguistic systems to have become balanced by now, which they clearly are not. (69)

. . . though linguistic factors such as functional load undoubtedly can contribute to linguistic change, there is no empirical proof of their coming into play in specific cases. (69)

批判的意見から読み取れるのは,「言語変化をもたらす主はあくまで話者たる人間であり言語体系自身ではない」,「言語体系に自己調整機能があるとしても,それは強い自己調整機能ではない」,「理論上の仮説としては機能主義も認められるが,経験的に実証できない」という主張だろうか.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-07-22 Fri

■ #816. homonymic clash がもたらしうる4つの結果 [homonymic_clash][analogy][homonymy]

homonymic_clash の状況になると,その結果として何が生じるか.Malkiel (2--12) の整理した4つの可能性を要約し,解説しよう.

(a) 同音異義を示す2語について,当初は衝突の問題を示すが,問題の程度が比較的小さく,曖昧さを排除する他の手段も見つけられる場合には,最終的に(少なくとも形式張ったレジスターでは)併存し続ける.flea (のみ)と flee (逃げる),straighten (まっすぐにする)と straiten (せばめる),lie (横たわる)と lie (嘘をつく)などが例である.

(b) 一方の同音異義語が他方を駆逐するか,隅に追いやる.勝者の勝因は,(1) 頻度が高い,(2) 既存のパターンに統合しやすい,(3) 適当な代替表現が手近に存在しない,などが考えられる.敗者が駆逐されずに残る場合にも,使用範囲が定型表現に限られるなど大幅な限定を受ける.例えば,cleave (切り裂く)と cleave (くっつく)では,後者は「(ある信念に)執着する」の語義に限定されている.稀なケースでは,両者が消えることもある.

(c) 同音異義語ではあるが互いに意味が相当に類似している場合には,両者が融合してしまうことがある.例えば,light (軽い)と light (薄い)などは話者によっては意識のなかでは1つの多義語と認識されているかもしれない ([2010-02-07-1], [2011-07-21-1]) .また,融合が部分的であると,もともとの2語と新たに生まれた第3の語とが意味を分け合って,3語すべてが併存する可能性もある.

(d) 主に屈折接辞について,1つの接辞が2つの文法機能を担っている場合に生じる衝突においては,機能の一方がパラダイム内でその機能に対応する別の典型的な接辞へと形態をシフトさせるケースがある.Malkiel では英語からの例は挙げられていないが,例えば次のようなケースが相当するだろうか.古英語の強変化動詞 slǣpan "sleep" において現在形と過去形の母音が融合したときに,過去形を明示できる弱変化形 slept が用いられるようになったという場合である.Malkiel (7) はこれを "diachronic differentiation" と呼んでいる.他の3つの結果の場合と異なるのは,複数の文法カテゴリーが密接に関わる屈折語尾の homonymic clash では,(b) の「駆逐」という帰結は考えにくい.屈折体系に大きな変化を来たし,リスクが大きいからである.また,代替手段( sleep の例では弱変化過去の dental suffix )が,関連するパラダイムのなかに容易に見つかるのでシフトしやすいということがあるだろう.

(a), (b), (c) は古典的な分類だが,(d) は Malkiel が独自に提案したものである.従来は単に inflection の問題,あるいは analogy の問題として扱われてきたような例を,改めて homonymic clash の観点から論じなおすことができるのではないかという提案である.

ほかにも,Malkiel (2) は語幹にかかわる lexical homophone と屈折接辞や派生接辞にかかわる grammatical homophone とを区別したり,homonymy のみならず near-homonymy までを考察の射程に含めるなど,homonymic clash の理論化に貢献している.[2011-04-11-1]の記事「言語変化における同音異義衝突の役割をどう評価するか」で触れたように,homonymic clash については懐疑論者が少なくないが,昨日の記事「polysemic clash?」([2011-07-21-1]) で言及した Menner や今回の Malkiel は,homonymic clash を単に風変わりでおもしろい現象としてだけでなく,文法や意味の変化にも関連する本質的な話題としてとらえるべきだと主張している.私もこの主張に賛成したい.

・ Malkiel, Y. "Problems in the Diachronic Differentiation of Near-Homophones." Language 55 (1979): 1--36.

2011-07-21 Thu

■ #815. polysemic clash? [homonymy][polysemy][homonymic_clash]

同音異義衝突 ( homonymic clash ) について関心があり,homonymic_clash の各記事で話題にしてきたが,"homonymic clash" という術語の陥穽に言及したい.

[2010-02-07-1]の記事「homonymy, homophony, homography, polysemy」で触れたように,homonymy と polysemy を区別する境界線はしばしば不明確である.light (軽い)と light (色が薄い)は語源学者にとっては別々の語であり homonyms の話題だが,話者が意味のつながりを感じるのであれば,その話者にとっては polysemes である.反対に,flower と flour は語源学者にとっては同一語根の2つの綴字上の現われであり polysemes にすぎないという議論が可能かもしれないが,一般の話者にとっては別々の語であり homophones とみなされている.仮に学術的に両者の間に境界線を引き得たとしても,意味変化を含む言語変化の担い手はあくまで一般の話者であり,言語変化においては,かれらの言語感覚こそが決定的である.

homonymy と polysemy の区別が曖昧であるということは,homonymic clash と polysemic clash の区別も曖昧だということである.「軽い」の意味で light を使うのに躊躇する話者は,誤解を避けるために代わりに light weight を用いるかもしれないが,ここで起こっていることは homonymic clash 回避の行動なのか,polysemic clash 回避の行動なのか線引きが難しい.

あまりに多義的な語は,負担過多を解消するかのように語義のいくつかを消失させたり,場合によっては語そのものを廃用にすることがある.例えば,Holthausen は古英語の ār は "honor, dignity, glory, reverence, mercy, favor, benefit, prosperity, revenue" などの互いに関連するが異なる語義を担っていたが,この機能過多が原因で廃用になったのではないかと示唆している (Menner 243) .もし事実であれば,これは polysemic clash による結果の語の消失ということになるだろう.

homonymy と polysemy の用語上の区別にこだわらずに衝突の現象を捉えなおせば,衝突の問題が単発の「おもしろい」事例なのではなく,語の意味変化の原理にかかわる重要な論題であることがわかる.Menner (243--44) の同趣旨の言及が的を射ている.

From the point of view of the speaker ignorant of origins, the embarrassment and confusion which is caused by multiplicity of meanings is likely to be as great when a form represents two or more etymologically distinct words as when it represents one. Most students of homonyms and most semanticists pay little attention to this fact, but Jespersen pertinently remarks that 'the psychological effect of those cases of polysemy, where "one and the same word" has many meanings, is exactly the same as that of cases where two or three words of different origin have accidentally become homophones'. Because of this relationship, the conflict of homonyms should not be considered a merely curious and abnormal phenomenon, differing from other linguistic processes. The study of homonymic interference involves the whole problem of the word as an entity and illustrates some fundamental principles of semantics.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2011-06-28 Tue

■ #792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語 [personal_pronoun][she][etymology][pchron][homonymic_clash]

[2009-12-28-1]の記事「西暦2000年紀の英語流行語大賞」で見たとおり,American Dialect Society の選んだ西暦2000年紀のキーワードは she だった.12世紀半ばに初めて英語に現われ,2000年世紀の後期にかけて,語そのものばかりでなくその referent たる女性の存在感が世界的に増してきた事実を踏まえての受賞だろう.その英語での初出は The Peterborough Chronicle の1140年の記録部分で,scæ という綴字で現われる.この scæ の指示対象が,Henry I の娘で王位継承を巡って Stephen とやりあった,あの男勝りの Matilda であるのが何ともおもしろい.結局 Matilda は後に息子を Henry II としてイングランド王位につけることに成功し,事実上の Plantagenet 朝創始の立役者ともいえる,歴史的にも重要な scæ だったことになる.該当箇所を Earle and Plummer 版より引用.

Þer efter com þe kynges dohter Henries þe hefde ben Emperice in Alamanie. 7 nu wæs cuntesse in Angou. 7 com to Lundene 7 te Lundenissce folc hire wolde tæcen. 7 scæ fleh 7 for les þar micel.

ところが,この she という語は,英語史では有名なことに,語源不詳である.[2010-03-02-1]の記事「現代英語の基本語彙100語の起源と割合」で she を古ノルド語からの借用語として触れたのだが,これは一つの説にすぎない.英語語彙のなかでは最も頻度の高い語源不詳の語といってよいだろう.

提案されている各説ともに,理屈は複雑である.諸説の詳細はいずれ紹介したいと思うが,ここではある前提が共有されていることを指摘しておきたい.古英語の3人称女性単数代名詞 hēo やその異形は,中英語までに母音部を滑化させ,古英語の3人称男性単数代名詞 hē や3人称複数代名詞 hīe の諸発達形と同じ形態になってしまった.この同音異義衝突 ( homonymic clash ) の圧力は,起源のよく分からない she を含めた数々の異形が3人称女性単数代名詞のスロットに入り込む流れを促した.後の3人称複数代名詞 they の受容も,同音異義衝突によって始動した人称代名詞の再編成の結果として理解できる.

she の起源を探る研究は,数々の異形の方言分布,初出年代,音声的特徴,類推作用などの関連知識を総動員しての超難関パズルである.hēo, hīe, sēo, sīo, hjō, sho, yo, ha, ho, ȝho, scæ, etc. これらの中からなぜ,どのようにして she が選択され,定着してきたのか.英語語源学の最大の難問の1つである.

・ Earle, John and Charles Plummer, eds. Two of the Saxon Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others. London: OUP, 1892. 2 vols.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow